21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 21,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Siedler Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Work-Life-Balance, Regretting Motherhood, Vereinbarkeit: Warum Clara Schumann eine Identifikationsfigur für das 21. Jahrhundert ist

Anerkennung, Freiheit, Karriere: Dafür kämpfte Clara Schumann ihr Leben lang – und stand vor den gleichen Herausforderungen wie Frauen im 21. Jahrhundert. Sie haderte mit ihrer Rolle als Mutter von sieben Kindern und mit der nahezu unmöglichen Aufgabe, Beruf und Familie zu vereinbaren.

Gestützt auf bisher unbeachtete Quellen, erzählt Bestsellerautorin Christine Eichel das Leben der gefeierten Pianistin und Komponistin radikal neu und räumt dabei mit einigen Klischees auf. Clara Schumann war keine sanfte Muse im Schatten ihres genialischen Mannes Robert. Im Gegenteil – furchtlos setzte sie sich über männliche Besitzansprüche hinweg, löste sich aus der toxischen Beziehung zu ihrem psychisch labilen Ehemann und stieg durch kluge Imagepflege zum Star ihrer Zeit auf. Dieses mitreißende Buch zeigt: Claras Themen sind verblüffend aktuell.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 523

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Anerkennung, Freiheit, Karriere: Dafür kämpfte Clara Schumann ihr Leben lang – und stand damit vor den gleichen Herausforderungen wie Frauen im 21. Jahrhundert. Sie haderte mit ihrer Rolle als Mutter von sieben Kindern und mit der nahezu unmöglichen Aufgabe, Beruf und Familie zu vereinbaren.

Gestützt auf bisher unbeachtete Quellen, erzählt die Bestsellerautorin Christine Eichel das Leben der gefeierten Pianistin und Komponistin radikal neu und räumt dabei mit einigen Klischees auf. Clara Schumann war keine sanfte Muse im Schatten ihres genialischen Mannes Robert. Im Gegenteil – furchtlos setzte sie sich über männliche Besitzansprüche hinweg, löste sich aus der toxischen Beziehung zu ihrem psychisch labilen Ehemann und stieg durch kluge Imagepflege zum Star ihrer Zeit auf. Dieses mitreißende Buch zeigt: Claras Themen sind verblüffend aktuell.

Christine Eichel, 1959 geboren, studierte Philosophie, Literatur- und Musikwissenschaft und wurde mit einer Arbeit über die Musiktheorie von Theodor W. Adorno promoviert. Sie war Fernsehregisseurin, Moderatorin, Gastprofessorin der Universität der Künste Berlin und leitete das Kulturressort des Magazins Cicero. Ihre Sachbücher »Das deutsche Pfarrhaus. Hort des Geistes und der Macht« (2012), »Deutschland, deine Lehrer« (2014), »Deutschland. Lutherland« (2015) und »Der empfindsame Titan. Ludwig van Beethoven im Spiegel seiner wichtigsten Werke« (2019) erregten großes Aufsehen. Christine Eichel lebt als Autorin und Publizistin in Berlin.

Siedler

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung des urheberrechtlich geschützten Inhalts dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright © 2024 by Siedler Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: FAVORITBUERO, München

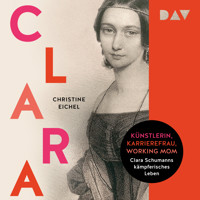

Umschlagabbildung: Clara Wieck-Schumann. Lithographie von Andreas Staub, Historisches Museum Der Stadt Wien ca. 1839 © NPL – DeA Picture Library/Bridgeman Images

Satz: satz-bau Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-30704-2V002

www.siedler-verlag.de

Für Florian

INHALT

PRÄLUDIUM

KAPITEL 1 STRESSTEST

Vom stummen Kind zur kalkulierten Kunstfigur. Wie Clara Wieck ein Star wurde

Familiäre Turbulenzen

Projekt Wunderkind

Erziehungsziel Berufsmusikerin

Tiefschwarze Pädagogik

Überlebensstrategie Musik

KAPITEL 2 VERDRÄNGTES

Flirting with disaster. Robert Schumann und die Faszination des Abgrunds

Schicksalhafte Begegnung

Konspirative Annäherung

Dunkler Doppelgänger

Massive Zweifel

Systematisches Wegschauen

KAPITEL 3 DRAMA

Im emotionalen Reizklima. Zerwürfnisse und Kampfansagen vor der Ehe

Verspielte Trümpfe

Imaginäre Parallelwelten

Komplikationsreiche Verlobung

Emanzipatorische Impulse

Selbstbewusste Forderungen

Letzte Gefechte

KAPITEL 4 ZWÄNGE

Auf dem Boden der Realität. Desillusionierung und Rückzug als verheiratete Frau

Nervenzerfetzender Countdown

Fremdelnde Zweisamkeit

Selbstverleugnung

Fortschreitende Demoralisierung

Flucht in die Selbstdemontage

KAPITEL 5 BALANCEAKTE

Kinder, Mann, Klavier. Ein Alltag zwischen Überforderung und Selbstbestimmung

Bürgerliche Rollenerwartungen

Ungeliebte Pflichten

Exitstrategie Geldverdienen

Kopenhagener Triumphe

Konfliktträchtige Neuverortung

Endlich auf Reisen

KAPITEL 6 RIVALITÄTEN

Toxisch vereint. Die Ehe als künstlerische Symbiose und Konkurrenzsituation

Emotionale Verwerfungen

Beschädigte Identität

Gemeinsame Projekte

Musikalische Intimität

Intuitive Selbstbeschränkung

Abstieg zur Assistentin

KAPITEL 7 ABGRENZUNG

Schmerzhafte Befreiung. Der lange Abschied von Robert Schumann

Schwärmerische Gefühle

Große Hoffnungen

Düstere Aussichten

Fehlende Fortune

Musikalische Missverständnisse

Scheitern als Dirigent

KAPITEL 8 AUSBRUCH

Sehnsucht oder Selbstsucht? Die Beziehung zu Johannes Brahms

Widersprüchliche Darstellungen

Männlicher Familienzuwachs

Unkonventioneller Lebensentwurf

Planvolle Legendenbildung

Zeremonien des Abschieds

KAPITEL 9 DEFIZITE

Härte und Verzicht. Die Verweigerung der Mutterrolle

Auf Distanz

Ungewollter Kindersegen

Biedermeierliches Mutterbild

Biografische Altlasten

Wachsende Überforderung

Auflösung der Familie

KAPITEL 10 NEUSTART

Auf sich gestellt. Einen Platz in der Welt finden

Mutiger Aufbruch

Hohe Ambitionen

Gelungenes Selbstmanagement

Erbitterte Richtungskämpfe

Verteidigung der Künstlerexistenz

Entscheidung fürs Singledasein

KAPITEL 11 LORBEEREN

Angekommen. Die späten Frankfurter Jahre

Sesshaftes Leben

Familiäre Herausforderungen

Gesellschaftliche Akzeptanz

»Männliche« Qualitäten

KAPITEL 12 VERMÄCHTNIS

Was bleibt. Lebensleistung als geschlechtsunabhängige Qualität

ANHANG

Zeittafel

Danksagung

Anmerkungen

Quellen (mit Siglen)

Literaturverzeichnis (Auswahl)

Register

Bildnachweis

PRÄLUDIUM

So fühlt es sich also an, wenn der größte Wunsch in Erfüllung geht. Niederschmetternd, ja beängstigend.

Schon ein flüchtiger Blick in den Spiegel verrät der frisch verheirateten Clara Schumann, welches Los ihr beschieden ist: ein Leben als jenes brave Hausmütterchen, das sie nie sein wollte. Bis vor kurzem hat sie ihr Publikum in dekolletierten weißen Seidenkleidern begeistert, jetzt muss sie auf Geheiß des Gatten hochgeschlossene dunkle Kleider und ein sittsames Häubchen tragen. Von der strahlenden jungen Frau, die am Flügel die Welt erobern wollte, ist kaum noch etwas zu ahnen.

Das hatte sie sich ganz anders vorgestellt. In den Blütenträumen ihrer Mädchenjahre war Robert ihr schwärmerisch überhöhter Held gewesen, bald darauf das Objekt einer nahezu obsessiven Leidenschaft. Kein wohltemperierter Charakter, dieser Robert, zugegeben. Eher ein unsteter Gesell, dem bürgerliche Konventionen herzlich egal sind. Gerade das, so schien es, machte ihn zum idealen Kandidaten für das romantische Projekt einer Künstlerehe. Für eine Beziehung auf Augenhöhe also, in der man sich gegenseitig respektiert und inspiriert.

Umso schockierender ist die Erkenntnis, dass all die innigen Momente Seite an Seite am Klavier, die überschwänglichen Briefe, die himmelstürmenden Gefühle eine gefährliche Illusion erzeugt haben: Sie werde für das geliebt, was sie ist – eine gefeierte Pianistin und Komponistin mit großer Zukunft. Nichts da. Unversehens ist sie in eine Sackgasse geraten, gepflastert mit Selbstzweifeln, zunehmend mit Verzweiflung. Ein Jahr mindestens, so Roberts Diktum, soll sie auf Konzerte verzichten. Mittlerweile darf sie nicht einmal mehr Klavier üben, weil es den Gatten in der hellhörigen Wohnung beim Komponieren stört.

»Protect me from what I want«, diesen Stoßseufzer wird gut ein Jahrhundert später der Künstler Nam June Paik auf Blechschilder prägen. Auch in Claras Umfeld gab es durchaus warnende Stimmen. Allen voran ihr Vater wollte sie vor der Erfüllung ihres Herzenswunsches schützen, erst durch rigorose Kontaktsperren, schließlich vor Gericht. Vergebens. Nahezu fanatisch haben Clara und Robert für diese Ehe gekämpft, doch es gibt Siege, die von Niederlagen kaum zu unterscheiden sind. Nun ist sie verheiratet; gestrandet, besser gesagt, im ersten Stock eines repräsentativen Gebäudes an der Leipziger Inselstraße. Dort hat sich das Paar eine Wohnung eingerichtet, in der Clara »so ganz glücklich« ist, wie sie tapfer behauptet.[1]

In Wahrheit empfindet sie das neue Domizil als Gefängnis. Zwar lebt sie hier recht komfortabel, künstlerisch aber ist sie obdachlos geworden. Wie anders sollte man es nennen, wenn eine erfolgreiche Virtuosin nicht mehr öffentlich auftreten darf? Ihr gesamtes bisheriges Leben hat Clara abwechselnd im Maschinenraum pianistischer Exerzitien und im Rampenlicht der Konzertpodien zugebracht, nun ist sie zur Untätigkeit verdammt. War die Ehe womöglich ein verhängnisvoller Fehler? In den ersten Wochen nach der Hochzeit zieht Clara eine bittere Bilanz: Alles, was sie sich aufgebaut hat, zerrinnt ihr buchstäblich zwischen den Fingern. Da ihr die gewohnten Übungsstunden fehlen, hapert es an der Geläufigkeit, und selbst wenn sie privat etwas vorspielt, vergeht sie vor Angst. Auch Roberts Dauerkritik an ihren pianistischen Fähigkeiten setzt ihr zu. Mal ist ihm ihr Klavierspiel zu mechanisch, dann wieder zu kokett, und zum Komponieren ermuntert er sie womöglich nur noch, weil es eine häusliche Betätigung ist.

Am schlimmsten aber quält sie das Auftrittsverbot. Die Anerkennung des Publikums ist identitätsstiftend für Clara, nur im aufbrandenden Applaus fühlt sie sich wertvoll. Was bleibt denn noch von ihr übrig, wenn sie nicht mehr als Pianistin glänzen darf? Wenig, viel zu wenig, wie sie fürchtet. Grund zum Zweifeln liefert ihr Robert ja auch mehr als genug.

Ohnehin weiß Clara nie, woran sie bei ihm ist. Mal heiter und aufgeräumt, dann wieder schwermütig und von allerlei körperlichen Beschwerden geplagt – wie damit umgehen? Natürlich wusste sie vor der Eheschließung, dass die tiefschwarzen Abgründe genauso zu Robert gehören wie seine euphorischen Höhenflüge. Jetzt wird ihr allerdings klar, wie fatal die emotionale Abhängigkeit von einem Mann ist, dessen Labilität sich zunehmend auf sie überträgt. Hat sie etwa gehofft, ihn durch das Zusammenleben therapieren zu können? Will er überhaupt therapiert werden?

Zu viel Glück sei auch nicht gut, hat er ihr einmal geschrieben. Im Übrigen definiert er das eheliche Glück reichlich unromantisch mit den Begriffen »Fleiß, Sparsamkeit und Treue«.[2] Was im Umkehrschluss heißt: Er will Clara auf ein Hausfrauendasein verpflichten, in dem das Künstlerische nur noch eine untergeordnete Rolle spielt. Wenn überhaupt. Früher hat er ihr Kompositionen gewidmet, jetzt schenkt er ihr ein Kochbuch.

Und die Musik? Jene Kunst also, die sie so intensiv verbindet, seit Clara im Kindesalter dem neun Jahre älteren Robert begegnete? Sollen ihre herausragenden Talente etwa nur noch das Accessoire einer kultivierten Gattin sein, nice to have, aber ohne die Perspektive einer professionellen Karriere? Und das nur, weil ihr Mann auf ehelichen Gehorsam pocht? Dass sie die »Herrschaft des Mannes« inakzeptabel findet, hat sie Robert lange vor der Heirat mitgeteilt. »Wenn du mich Kind nennst, das klingt so lieb, aber wenn du mich Kind denkst, dann trete ich auf und sage: Du irrst!«[3]

Gerade mal achtzehn Jahre war sie alt und längst eine arrivierte Pianistin, als sie gegen seine paternalistische Verniedlichung aufbegehrte. Der Brief ist umso bemerkenswerter, als er aus dem Jahr 1837 datiert. Ohne nennenswerte weibliche Vorbilder und gut fünfzig Jahre bevor Emmeline Pankhurst die Suffragettenbewegung gründet, wollte sich Clara nicht mehr von außen definieren – und kleinhalten – lassen. Doch offensichtlich hat Robert ihre Forderungen planvoll überhört; oder als Flausen abgetan, die man der kapriziösen jungen Dame schon noch austreiben wird.

Frei nach Ernst Bloch wäre Clara so gern ins Gelingen verliebt, fühlt sich zum Gelingen jedoch geradezu verpflichtet. Wenn man so lange für eine Ehe gekämpft hat, darf sie nicht scheitern. Allein ihrer Besorgnis um den ehelichen Frieden ist es deshalb geschuldet, dass sie sich Roberts Willen fügt und vorerst auf eine Fortsetzung ihrer pianistischen Laufbahn verzichtet.

Letztlich ergeht es Clara Schumann nicht besser als ihren vielen Geschlechtsgenossinnen des neunzehnten Jahrhunderts, die unter dem Radar des öffentlichen Musiklebens bleiben müssen, ganz gleich wie außerordentlich ihre künstlerischen Leistungen sein mögen. Irgendwann stoßen sie an die Grenzen limitierender Rollenerwartungen. Auch Robert will von Claras pianistischen Ambitionen nichts wissen. Ab und an erteilt sie jetzt den Damen des Leipziger Bürgertums Klavierunterricht. Für zwei Taler pro Stunde, eine lächerliche Summe, verglichen mit ihren früheren Konzerthonoraren.

Der Lohn ihres Gehorsams fällt noch kläglicher aus. »Mein Weib ist die Liebe, Gefälligkeit und Anspruchslosigkeit selbst«, resümiert Robert, als lobe er sich selbst für die gelungene Zähmung einer Widerspenstigen.[4]

Damit könnte diese Geschichte zu Ende sein. Eine Künstlerinnenbiografie mehr, die hoffnungsvoll beginnt und irgendwann versandet.

Das Schicksal unzähliger Musikerinnen nicht nur des neunzehnten Jahrhunderts ist Unsichtbarkeit, weil soziale Regeln und männliche Dominanz jegliche Entwicklungsperspektive unterbinden. Was folgt, ist das kollektive Vergessen. Es sei denn, man pfeift auf die Regeln.

1847 entsteht eine Portraitzeichnung des Malers Wilhelm Hensel, für die Clara ganz so posiert, wie es der Zeitgeschmack und nicht zuletzt ihr Ehemann verlangen: im züchtigen schwarzen Kleid mit weißem Spitzenkragen, das Haar halb unter dem notorischen Häubchen verborgen. Ihr gesenkter Blick schweift am Betrachter vorbei ins Nirgendwo, so als gezieme es sich nicht, direkten Augenkontakt aufzunehmen. Demütig wirkt sie, bescheiden, mit artig geneigtem Kopf und nur dezent angedeutetem Lächeln.

In Wahrheit ist eine Rose aus Stahl erblüht. Denn die Frau, die Wilhelm Hensel Modell sitzt, ähnelt nur noch entfernt der frisch verheirateten Clara. Sechseinhalb Ehejahre, vier Geburten und das beständige Ringen um eine eigenständige Künstlerexistenz liegen hinter ihr. Inzwischen ist sie wieder auf den großen Konzertpodien Europas zu Hause, unternimmt ausgedehnte Tourneen, spielt vor gekrönten Häuptern.

Was ist passiert? Wie konnte sie sich aus den ehelichen Zwängen befreien?

Ohne eisernen Willen und das sichere Gefühl, einer Berufung zu folgen, wäre das unmöglich gewesen. Nichts fällt ihr zu. Alles muss hart erarbeitet, ertrotzt, gegen Widerstände durchgesetzt werden. Dennoch geht sie unbeirrbar ihren Weg. Aus dem Fegefeuer der inneren Kämpfe und äußeren Hindernisse ist sie mit einer Erkenntnis hervorgegangen, die sich auf die paradoxe Formel bringen lässt: Man muss Opfer bringen, wenn man nicht selbst zum Opfer werden will.

Damit ist Clara Schumann eine der wenigen Frauen ihrer Zeit, die geschlechtsspezifische Beschränkungen weitgehend hinter sich lassen. In erster Linie betrachtet sie sich eben nicht als Frau, Gattin oder Mutter, sondern als Künstlerin. Das dazugehörige Credo formuliert sie in einem berühmt gewordenen Satz: »Die Ausübung der Kunst ist ja ein großer Teil meines Ichs, es ist mir die Luft, in der ich atme.«[5] So deutlich haben wenige Zeitgenossinnen ihre Prioritäten formuliert – und ausgelebt.

Wer ist diese Vorkämpferin? Welche Bilder haben wir von ihr?

Vermutlich hat man sie als scheu lächelndes junges Mädchen auf dem Hundertmarkschein vor Augen, als romantische Ikone und talentierte Gattin im Windschatten eines wesentlich berühmteren Komponisten. Wer sie wirklich war, was sie wirklich geleistet hat, wird erst deutlich, wenn man die Frau hinter den Bildern entdeckt. Es ist an der Zeit, ihre Geschichte neu zu erzählen, befreit vom Firnis verklärender Lesarten. Nicht zuletzt deshalb, weil sie auch jenseits des historischen Kontextes eine überraschend moderne Frauenfigur ist, die heute sicherlich ähnlich anecken würde wie damals.

Clara Schumanns Ringen um Autonomie, künstlerisch, menschlich, ökonomisch, steht für eine Neuverortung weiblicher Identität, die einzigartig ist im neunzehnten Jahrhundert. Lange bevor die Begriffe überhaupt erfunden wurden, erlebt sie als Working Mom die Herausforderungen der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, erkennt die Relevanz eines professionellen Karrieremanagements, betätigt sich im Networking, kämpft um ihre Work-Life-Balance.

Ihre Partnerschaftsprobleme muten ebenfalls verblüffend heutig an. Schon kurz nach der Heirat stellt sie fest, dass sie an einen beziehungsunfähigen Mann geraten ist, der sich zumeist in Schweigen hüllt, stundenlang hinter der verschlossenen Tür seines Arbeitszimmers verschwindet und seine Abende vorzugsweise im Wirtshaus verbringt. Ohne sie. Von einer Unterstützung für ihre eigenen künstlerischen Belange kann keine Rede sein. Robert erwartet, dass sie ihm zu Diensten ist, und nimmt ihre eigenen Bedürfnisse gar nicht wahr. Zunehmend machen ihr auch seine depressiven Phasen zu schaffen, die sich im Laufe der Jahre zu einer schweren psychischen Erkrankung steigern. Parallel muss sie sich eingestehen, dass sie in eine toxische Beziehung geraten ist, in der die lange verschwiegene künstlerische Rivalität erst in passive, schließlich in offene Aggression umschlägt.

Nicht minder überraschen die queeren Aspekte ihres Lebens. Roberts »attische Nächte«, wie er seine Affinität zum eigenen Geschlecht antikisierend nennt, sind für eine Ehefrau nicht leicht zu verkraften. Bereits während der Verlobungszeit ist seine Bisexualität ein neuralgisches Thema für Clara. Später wird eine ihrer Töchter in einer lesbischen Beziehung leben, sogar fünf Jahre lang mit ihrer Geliebten in Claras Haus wohnen, eine Konstellation, die für einigen Konfliktstoff sorgt.

Erfahrungen mit einer unkonventionellen Beziehung macht auch Clara selbst. Als Robert nach einem Selbstmordversuch seine Tage in der Endenicher Heilanstalt verdämmert, zieht der vierzehn Jahre jüngere, noch weithin unbekannte Johannes Brahms bei ihr ein. Ein klassisches Downdating. Das Getuschel über diese ungewöhnliche Wohngemeinschaft kümmert Clara allerdings wenig. Fortan ist der junge Komponist ihr engster Freund, Lebensgefährte, Gehilfe, zuweilen auch Babysitter ihrer Kinder. Ein aparter Rollentausch.

Die Frage, inwieweit handfest Erotisches eine Rolle spielte, ist weniger interessant als die Pointe dieser Episode: Clara nimmt sich, was sie braucht, hier in Gestalt eines sie verehrenden jungen Mannes, der sie in ihrem anstrengenden Alltag entlastet. Als die Sache irgendwann schwierig zu werden droht, löst sie die Wohngemeinschaft eben wieder auf und belässt es bei einer Freundschaft. Keine Kompromisse mehr.

Ohnehin wird sie sich nach der Befreiung vom gestrengen Übervater und vom problematischen Ehemann nie wieder auf einen Mann verlassen, weder auf einen festen Partner noch auf die Protektion eines Impresarios. Sie agiert als Businessfrau, eine Self Made Woman, die ihre Karriere selbst in die Hand nimmt. Nichts überlässt sie dem Zufall, stets behält sie die Kontrolle über ihr öffentliches Image, das sie mit inszenierten Portraits, später auch als Herausgeberin von Briefwechseln geschickt zu steuern weiß.

Salopp gesagt, ist Clara Schumann die Lady Gaga des neunzehnten Jahrhunderts: eine selbstbestimmte Künstlerin, die ihren eigenen Mythos erschafft.

Dazu gehört wesentlich die Fama des glücklich liebenden Künstlerpaars, das durch Roberts frühen Tod tragisch auseinandergerissen wurde. Nur so kann Clara glaubhaft machen, es sei ihre höhere Mission, fortan das Erbe des Dahingeschiedenen in den Konzerthäusern dieser Welt lebendig zu halten. Ein geschickter Schachzug. Bis zuletzt tritt sie trauerumflort und ganz in Schwarz gekleidet auf die Bühne. Wenn ihr das Publikum dann schon vorab tief bewegt applaudiert, ist der Rest zumeist ein Kinderspiel.

Heute nennt man das Storytelling: Gib den Leuten eine emotional aufgeladene Geschichte voller Tragik und Drama, dann kannst du dir ihres Zuspruchs sicher sein. Diese Marketingstrategie funktionierte allerdings nur auf Basis des rührseligen Narrativs, sie und ihr Mann hätten bis zu seinem Tod die perfekte Ehe geführt. Was nicht der Fall war. Doch Clara wusste sich zu helfen. Planvoll veröffentlichte sie nur Briefe, die den Mythos befeuerten. Problematisches blieb in der Schublade.

Als süßliche Girlande rankt dieser klug ersonnene Mythos bis in die Gegenwart hinein. So urteilt der Herausgeber von Robert Schumanns Tagebüchern in den Siebzigern des vorigen Jahrhunderts, die Ehetagebücher seien ein »getreuer Spiegel eines im Ganzen glücklichen Zusammenseins mit der Gefährtin«.[6] Im Vorwort der 2007 erschienenen Ausgabe schreibt deren Herausgeber, die häusliche Zweisamkeit sei für das junge Paar »eine Quelle des Behagens und der Zufriedenheit« gewesen.[7] Und noch 2019 betitelt eine Biografin das Kapitel über die ersten Ehejahre allen Ernstes mit der herzigen Zeile »Hochzeit und junges Glück«.[8]

Clara Schumann hätte diese Art der Rezeption mit tiefer Befriedigung erfüllt. So wie sie auch die vielen Biografien gefreut hätten, die nach wie vor am Mythos eines Traumpaars der Romantik weben und Clara als tragische Heldin glorifizieren.

Was gern verschwiegen wird, sind die Schattenseiten dieser Erfolgsstory: die Entsagungen, die Einsamkeit, das ruhelose Leben einer Künstlerin, die Misserfolge und Zurückweisungen genauso kennt wie rauschende Erfolge. Auch eine gewisse Egozentrik wird man Clara Schumann kaum absprechen können, zuweilen sogar eine frappierende Kälte im Umgang mit ihrer Familie. Die stetig wachsende Kinderschar empfindet sie als Belastung, weshalb sie wahrscheinlich zwei Schwangerschaftsabbrüche herbeiführt. Wenn Dietrich Fischer-Dieskau Anfang der achtziger Jahre schreibt, achtmal sei im Hause der Schumanns die Geburt eines Kindes »freudig begrüßt« worden, so irrt er gewaltig.[9]

Regretting motherhood, ein Begriff, der das lange tabuisierte Bedauern von Müttern benennt, Kinder in die Welt gesetzt zu haben, ist hier eher zutreffend – und unvermindert aktuell. Die Organisation einer adäquaten Kinderbetreuung, über die schon Clara Schumann nachdachte, stellt viele Frauen auch heute oft vor unlösbare Probleme. Hinzu kommt der gesellschaftliche Druck. Wenn Mütter bei beruflichen Terminen oder Geschäftsreisen immer noch gefragt werden, wer denn eigentlich beim Nachwuchs ausharrt, ist das nicht gerade ermutigend. Vermutlich sind weibliche Führungskräfte deshalb überwiegend kinderlos.

Auch Fischer-Dieskaus sentimentale Formulierung, dass Clara »ihren Mann mehr liebte als sich selbst«, kann man getrost vergessen.[10] Nach dem Jammertal der ersten Ehejahre wird ihr klar, dass selbstlose Liebe eine Falle ist, der sie nur entkommt, wenn sie ihre eigenen Ziele in den Vordergrund rückt. So wie die Kinder empfindet sie auch Robert zunehmend als Belastung. Neben seiner Unzugänglichkeit und seinen psychischen Problemen macht Clara insbesondere die künstlerische Rivalität zu schaffen, die nach Roberts Willen zu seinen Gunsten entschieden werden soll – weshalb er anfangs versucht, sie auf ein Hausmütterchen zu reduzieren.

Claras Lösung heißt Loslösung. Zunehmend delegiert sie die familiären Pflichten, parkt die Kinder bei Familie, Freunden oder in Pensionaten, distanziert sich zuletzt auch von Robert. Nach seiner Einlieferung in eine Heilanstalt genießt sie ihre neue Freiheit und geht auf Englandtournee, um endlich international als Künstlerin durchzustarten.

Aber welche Biografie ist schon frei von Widersprüchen und Sollbruchstellen? Jenseits simpler Einordnungen, die Clara Schumann wahlweise als aufopferungsvolle Gefährtin oder rücksichtslose Karrieristin darstellen, lassen sich mit dem heutigen Blick neue Lesarten gewinnen. Anhand von Briefen, Tagebüchern und weiteren Quellen entsteht ein differenziertes Bild, mal inspirierend, mal irritierend, aber stets in Anerkennung der Tatsache, dass hier eine unerhört mutige Frau Pionierarbeit geleistet hat.

Kämpfen muss sie ein Leben lang. Und nicht immer gelingt der Balanceakt zwischen ihren vielen Rollen als Pianistin, Komponistin, Ehefrau, Mutter, Klavierpädagogin, Konzertveranstalterin, Herausgeberin, passionierte Briefeschreiberin. Sei’s drum. Für sie zählt nur, dass sie am Ende ihres Lebens auf eine beispiellose Erfolgsgeschichte zurückblicken kann. Mehr noch: Bis in die Gegenwart hinein hat sich ihr Name unauslöschlich ins kulturelle Gedächtnis eingeprägt. Wer kennt heute noch eine Louise Farrenc, Sophie Menter, Marie Moke-Pleyel oder eine Augusta Holmès, die ihre Kompositionen unter dem Pseudonym Hermann Zenta veröffentlichte? Clara hingegen verstand es, sich mit bewundernswerter Hartnäckigkeit und ihrem ausgeprägten Sinn für öffentlichkeitswirksame Imagebildung einen Platz im musikalischen Olymp zu erobern.

Gerade die Ambition, sie unter dem Aspekt ihres Frauseins zu würdigen, führte in der Vergangenheit jedoch zu teils absonderlichen Kommentaren.

So staunt ein Biograf, dass Clara sich »freispielte«, obwohl sie, der zeittypischen Mode folgend, ein Korsett trug: »Ihre ungeheure Kunstleistung muss auch unter diesem Aspekt beurteilt, bewundert werden.«[11] Ein abstruses Kompliment.

Derselbe Biograf macht sich auch Gedanken darüber, welchen Einfluss Claras Hormonstatus auf die Komposition ihres g-Moll-Klaviertrios op. 17 gehabt haben könnte. Es entsteht einige Monate nachdem sie im Februar 1846 ihr viertes Kind zu Welt gebracht hat. »Hätte das Trio seinen hohen Rang auch dann erhalten, wenn Clara bereits im März mit der Arbeit begonnen hätte?«, räsoniert der Autor. »Hätte zu dieser Zeit das Hormonprogramm des Körpers noch einwirken können auf das Werk?«

Seine unsäglichen Überlegungen krönt er mit der Frage, »ob ihr Körper beim Komponieren mitformulieren konnte, sedierend oder stimulierend«.[12] Unvorstellbar, dass solche Spekulationen über Männer angestellt würden, die ja ebenfalls gewissen hormonellen Schwankungen unterliegen sollen, wie man hört. Der mehr oder weniger subtile Sexismus, mit dem immer noch über Frauen geschrieben wird, ist nicht nur enervierend, er kann auch wenig zu einem authentischen Portrait beitragen, geschweige denn, dass solche Einlassungen der enormen Lebensleistung Clara Schumanns gerecht werden.

Wesentlich spannender für heutige Leserinnen und Leser ist da schon die Frage, woher die Unerschrockenheit rührt, mit der sie sich über Regeln und Konventionen hinwegsetzt.

Bei Clara wird die Musik zum Transmissionsriemen der Befreiung. Von frühester Kindheit an ist es für sie selbstverständlich, sich in dieser Welt zu bewegen, dennoch muss sie als erwachsene Frau ihren Status als Berufsmusikerin immer wieder verteidigen. Von einer Ehefrau und Mutter erwartet man halt, dass sie sich in die häusliche Sphäre zurückzieht. Doch der stetig surrende Motor der Motivation und die Befriedigung, die sie aus ihrer Kunst zieht, sind stärker als alle Genderstereotype. Nicht zuletzt geht es um finanzielle Unabhängigkeit, eine unerlässliche Voraussetzung, um eigene Entscheidungen treffen zu können.

So überwindet sie gängige weibliche Leitbilder – auch heute noch eine der Grundbedingungen, wenn sich Frauen in einer klassischen Männerdomäne durchsetzen wollen. Das wurde zu ihrer Zeit durchaus registriert. Und nicht nur im positiven Sinne.

Bezeichnend ist das Urteil eines Zeitgenossen, der nach einem Konzert unkte: »Im Klavierspiel erwies sie sich als eine große Künstlerin mit männlicher Energie und weiblichem Instinkt … Man konnte sie jedoch kaum als eine graziöse und sympathische Frau bezeichnen.«[13] Solche Verbalinjurien nahm Clara Schumann gelassen hin. Schon ihr Vater hatte moniert, es fehle ihr an »Coquetterie«, also am Talent, mit dem Publikum zu flirten und sich als begehrenswertes Weibchen zu präsentieren.

Doch Clara ließ sich nicht verbiegen. Nur für ihr öffentlich verbreitetes Bild, das sie mit hübschen Portraits zu prägen wusste, brauchte sie ein dezidiert feminines Image. Der Ruf einer selbstbewussten Managerin oder gar eines Mannweibs hätte da nur geschadet. In der Aufmerksamkeitsökonomie des Konzertwesens war das Frausein nun mal ihr bester Trumpf, weil ihm etwas Außergewöhnliches, geradezu Sensationelles anhaftete. Auf der Bühne aber scherte sie sich nicht darum, ob sie als salonkompatibles Frauenzimmer wahrgenommen wurde. Da war sie einfach Pianistin und Komponistin, eine kompromisslose Künstlerin.

Ihr Leben ist ein Lehrstück über die Bedingungen, unter denen weibliche Selbstverwirklichung gelingen kann. Emanzipation ereignet sich nicht im luftleeren Raum. Ob Kunst, Wissenschaft oder Politik: Mutige Frauen, die ihrer Zeit voraus sind, treffen wir überall dort an, wo ein Lebensthema entdeckt und mit aller Konsequenz verfolgt wird. Weder eine Clara Schumann, eine Marie Curie noch eine Rosa Luxemburg verwirklichten ein diffuses »Selbst«. Sie brannten für ihre Sache. Das verlieh ihnen die Energie, emanzipatorische Impulse auch wirklich umzusetzen.

Schon allein unter diesem Aspekt ist die Wiederentdeckung Clara Schumanns überfällig. Ihr ungewöhnlicher Lebensweg ist jedoch nicht nur faszinierend im Hinblick auf das Erreichte, er zeigt auch, welche Fallstricke lauern, wenn Frau mehr will als das sozial Probate. Wahrhaft inspirierende Erfolgsgeschichten verlaufen niemals linear. Sie kennen auch Enttäuschungen, Rückschläge, Sinnkrisen. Gerade die dunklen Phasen machen diese Biografie so aufschlussreich. Mit enormer Willenskraft und der Überzeugung, im Beruf ihre Erfüllung zu finden, konnte sich Clara Schumann immer wieder aus belastenden Situationen befreien.

Sonst wäre sie das deprimierte Hausmütterchen geblieben, das zu Beginn ihrer Ehe schrieb: »Wenn ich auch wirklich durch meine Kunst befriedigte, so fehlt meiner Persönlichkeit alles, was dazugehört, Glück in der Welt zu machen«.[14]

KAPITEL 1 STRESSTEST

Vom stummen Kind zur kalkulierten Kunstfigur. Wie Clara Wieck ein Star wurde

Auch mit seinen stattlichen zweiundachtzig Jahren ist der Geheime Rat von Goethe immer noch eine imposante Erscheinung. Vielleicht etwas kleiner als erwartet, die Nase ein wenig spitzer, die Augen nicht mehr ganz so glutvoll wie auf dem populären Stieler-Portrait, doch kaum gebeugt und geistig unvermindert präsent. Aufmerksam lauscht er der jungen Pianistin, die ihm im Juno-Zimmer seiner Wohnung am Weimarer Frauenplan vorspielt.

Es ist eine große Ehre für die zwölfjährige Clara Wieck. Und eine Feuerprobe. Der Bedeutung ihres berühmten Gastgebers als Testimonial für Künstler aller Art ist sie sich mehr als bewusst. Ein immenser Erwartungsdruck lastet auf dem jungen Mädchen. Vor Goethe spielen zu dürfen, ist schon ein Glücksfall, ein Lob von ihm zu empfangen, käme einem Ritterschlag gleich.

Eingerahmt vom riesigen Juno-Kopf aus strahlend weißem Gips und einem runden Tisch mit bodenlanger Fransendecke, spielt sie um ihr Leben, ihre Zukunft. Fehler kann sie sich so wenig leisten wie Konzentrationsschwächen. Obwohl strapaziöse Reisen hinter ihr liegen, muss Clara liefern, und dafür bietet sie alles auf, was sie gelernt hat: Selbstdisziplin, Präzision, Virtuosität.

Das vom Vater zusammengestellte Programm ist durchaus anspruchsvoll, vor allem aber darauf angelegt, den großen Dichter und Staatsmann Goethe zu verblüffen. Mit den Kompositionen des Parisers Henri Herz, die vor rasanten Läufen und irrlichternden Klangkaskaden nur so wimmeln, wähnt sich Friedrich Wieck auf der sicheren Seite. Was tut da schon zur Sache, dass Kritiker die Stücke seicht finden. Sie sind brandneu, weitgehend unbekannt und bestens geeignet, das pianistische Können seiner Tochter zu demonstrieren. Perlende Läufe beherrscht sie seit ihrer frühesten Kindheit. Und Goethe ist zwar mit Carl Friedrich Zelter befreundet, gilt aber nicht gerade als überragender Musikkenner.

Während Clara ihr Programm absolviert, späht sie aus dem Augenwinkel zum Sessel, in dem der Geheime Rat ihre Darbietung verfolgt. Zumindest ein gewisses Wohlwollen kann sie sich erhoffen; schließlich war es der Hausherr selbst, der ihr ein Kissen auf den zu niedrigen Klavierstuhl gelegt hat. Eine nette Geste, halb väterlich, halb galant. Vorher hat sie mit ihm auf dem Sofa gesessen und geplaudert. Kein schlechter Start nach dem Ärger über das schmutzige Hotelzimmer, in dem herumkrabbelnde Spinnen ihr schönstes Kleid ruiniert haben.[1]

Jetzt muss sie nur noch wie geplant funktionieren. Immer wieder hat Friedrich Wieck ihr eingeschärft, dies sei eine einmalige Gelegenheit. Nicht jeder werde hier vorgelassen, und wenn sie es denn schon mal so weit geschafft habe, dürfe sie es auf keinen Fall verderben.

Ja, der Dichter und Staatsmann von Goethe ist wählerisch. Allzu viele Glücksritter spekulieren auf eine karrierefördernde Begegnung mit dem Olympier, Zutritt hat nur, wer Empfehlungsschreiben vorweisen kann. Das muss auch Friedrich Wieck erfahren, als er mit seiner Tochter im Herbst 1831 nach Weimar reist. Die Residenzstadt mit dem wuchtigen Stadtschloss und den adretten Bürgerhäusern ist unwegsames Gelände für einen Quereinsteiger. In der musikalischen Welt mag sich Wieck bereits einen Namen als Klavierpädagoge und Konzertveranstalter gemacht haben, in Weimar ist er ein absoluter No-Name.

Auch ein No-Go. Hier zählen Rang und Adel, sorgsam gepflegte Verbindungen, einflussreiche Gönner. Entsprechend eisig reagiert Oberhofmarschall von Spiegel, als Friedrich Wieck ihn darum bittet, Clara im Theater auftreten zu lassen, und dabei durchblicken lässt, eine Audienz beim großen Goethe sei ebenfalls genehm. Keine Chance.

»Es herrscht hier Bildung, aber großer Egoismus«, macht Wieck seiner Frustration Luft, »Hofstolz und Etikette« widern ihn an.[2] Aber für den ehrgeizigen Vater gilt: Hochmut kommt vor dem Fall – oder man beugt sich dem Zeremoniell. Nach vielen Kratzfüßen und eifrigem Klinkenputzen ist es ihm nun doch noch gelungen, seiner Tochter zumindest das ersehnte Privatkonzert am Frauenplan zu verschaffen. Falls alles gut geht, könnte es der Auftakt jenes »europäischen Triumphzugs« sein, von dem er schon im Vorfeld der Konzertreise getönt hat.[3] Nach den vielen Jahren mühseligen Tingelns durch die Provinz soll Goethe’scher Rückenwind dafür sorgen, in die großen Konzerthäuser Europas zu gelangen.

Clara weiß das. Und sie gibt alles an diesem 1. Oktober 1831. Gleich das erste Stück, La Violetta von Herz, verlangt ihr äußerste Konzentration ab. Im Kopf spielt Vater Wieck jede einzelne Note mit, zählt die Läufe an, atmet unwillkürlich schneller, wenn ein Accelerando vonnöten ist. Clara ist sein Werk. Was ihre Hände vollbringen, verdankt sich allein ihm. So jedenfalls sieht er seine Rolle in dieser musikalischen Symbiose.

Während der Bravourvariationen op. 2 treffen weitere Gäste ein, was eine gewisse Unruhe mit sich bringt. Dennoch spielt Clara unbeeindruckt weiter, exakt wie ein Musikautomat, zuverlässig wie eine Schweizer Uhr. Sie ist solche Störungen gewohnt und darauf trainiert, selbst unter erschwerten Bedingungen zu glänzen: jede Darbietung ein Balanceakt, jeder Auftritt ein Stresstest.

Die Sache glückt. Goethe ist beeindruckt. Die Herz’schen Kompositionen nennt er »heiter und französisch pikant«, Clara attestiert er ein »richtiges Eindringen in ihren Charakter«.[4] Über ihre außerordentlichen pianistischen Fähigkeiten vergesse man fast die Komposition, fügt er an und staunt, das Mädchen habe mehr Kraft als sechs Knaben zusammen.[5] Friedrich Wieck atmet auf. Mit solchen Sätzen lässt sich trefflich Werbung machen. Von nun an läuft die Sache wie von selbst. Alle vormals geschlossenen Türen Weimars öffnen sich für Vater und Tochter.

Selbst Oberhofmarschall von Spiegel gibt klein bei. Er gewährt Clara ein Konzert bei Hofe, wo sich Großherzog Carl Friedrich neben sie setzt und ihr uneingeschränkten Beifall zollt. Auf sein Geheiß muss der Oberhofmarschall am Ende vier Louisdor an Friedrich Wieck zahlen, was sicherlich nur zähneknirschend geschieht. Nun geht es Schlag auf Schlag. Am 7. Oktober gibt Clara ein öffentliches Konzert im Weimarer Stadthaus, in das fünfhundert Zuhörer strömen, es folgen Privatkonzerte in adeligen Salons, außerdem hagelt es Empfehlungen für Auftritte in Erfurt, Gotha, Eisenach, Fulda, Frankfurt – und Paris!

Befriedigt kann Wieck bilanzieren, dass sich diese Reise mehr als gelohnt hat. Sogar eine zweite Audienz am Frauenplan wird ihnen zuteil. Danach verehrt Goethe der Virtuosin, die er an anderer Stelle eher gönnerhaft als »ein sehr geschicktes Frauenzimmerchen« bezeichnet, sein Brustportrait in Bronze. Eingeschlagen ist es in einen Bogen Papier mit der Widmung »Der kunstreichen Clara Wieck«.[6]

So könnte man die Weimarepisode als gelungen bezeichnen, von den Startschwierigkeiten einmal abgesehen. Man huldige Clara als einer »Göttin der Klavierkunst«, schreibt Friedrich Wieck volltönend seiner Frau.[7] Nur ein Misston wird ihm in unguter Erinnerung bleiben: Während eines Konzerts spricht ihn die Gattin des Geheimen Regierungsrats Schmidt an; die sichtlich echauffierte Dame wirft ihm vor, er strapaziere seine Tochter über Gebühr und lasse sie zu oft auftreten. Um dem Mädchen ein wenig Vergnügen zu gönnen, sei Clara deshalb zu einer Kinderparty eingeladen.

»Hitzig und gereizt«, wie er selber notiert, lehnt Wieck die Einladung ab. »Ich wünschte, dass alle Eltern ihren Kindern so viel Vergnügen machen können, als ich meiner Clara«, formuliert er eine geharnischte Replik. »Übrigens hat meine Clara nicht Zeit, mit kleinen Kindern zu spielen, und sie soll den Genuss der freien Luft dem Puppenspiel vorziehen.«[8]

Hier spricht ein Mann, der seine Tochter mit eiserner Hand erzieht. Was andere als kindgerechte Aktivitäten betrachten, ist in seinen Augen nichts als Zeitverschwendung. Die einzige Erholung, die er Clara zugesteht, sind ausgedehnte Spaziergänge an der frischen Luft, um ihre körperliche Konstitution zu stärken. Was sie will, wonach sie sich sehnt, spielt keine Rolle. Der Verzicht auf kindliche Spiele und Geselligkeiten gehört nach Wiecks Dafürhalten zu den Grundbedingungen, wenn man eine Existenz als Künstlerin anstrebt.

Früh lernt Clara, ihr gesamtes Leben in den Dienst der Musik zu stellen. Dazu gehören beschwerliche Reisen, miserable Hotels und ein wankelmütiges Publikum, das ihr auch nach Goethes Ritterschlag nicht immer gewogen ist. Sie wird darüber hinwegkommen. So wie über schlechte Kritiken, wiederkehrende Selbstzweifel, sogar den zeitweisen Verlust der Publikumsgunst.

Lässt man Clara Schumanns Leben Revue passieren, so fällt auf, dass die vielen glanzvollen Höhepunkte von ebenso zahlreichen Rückschlägen begleitet sind. Dennoch lässt sie sich nie dauerhaft entmutigen. Ganz offensichtlich verfügt sie über eine ausgeprägte Resilienz, die Fähigkeit also, problematische Lebenssituationen erfolgreich zu bewältigen. Diese Fähigkeit wird ihr buchstäblich in die Wiege gelegt. Auf schmerzhafte Weise.

Familiäre Turbulenzen

In den ersten Lebensjahren ist Clara ein weitgehend übersehenes Kind. Auch wenn man die zeittypischen Gepflogenheiten der Kindererziehung berücksichtigt, hat sie nicht gerade den Jackpot erwischt. Dass sie von einer Amme gestillt und danach einer wortkargen Magd überlassen wird, mag in bürgerlichen Kreisen noch als Usus durchgehen. Dass sie ihre viel beschäftigten Eltern jedoch nur selten und meist unter den Vorzeichen erbitterter Streitigkeiten zu Gesicht bekommt, ist da schon wesentlich belastender.

Es läuft nicht gut im Hause Wieck. Wie sollte es auch anders sein, wenn ein sauertöpfischer Pianofortefabrikant, Musikalienhändler und Klavierlehrer eine lebenslustige Sängerin und Pianistin heiratet?

Sichtet man Friedrich Wiecks schriftliche Hinterlassenschaften, ist er zweifellos jene Sorte Mensch, mit der man auf keinen Fall im Aufzug stecken bleiben möchte. Pedantisch, eigenbrötlerisch, überwiegend missgelaunt, hat er ein wenig einnehmendes Wesen. Seine ehemalige Klavierschülerin Mariane hingegen sprüht vor Temperament. Als Sängerin, die sogar im Leipziger Gewandhaus auftritt, weiß sie das effektvoll einzusetzen. Leider auch im Privatleben. Kommt es zu ehelichen Zwistigkeiten, läuft sie zur veritablen Dramaqueen auf und steigert sich in Weinkrämpfe, die im ganzen Haus zu hören sind.

Als Clara 1819 das Licht der Welt erblickt, ein Jahr nachdem die ältere Schwester Adelheid im Alter von nur neun Monaten verstorben ist, kriselt es bereits gewaltig in der Ehe. Ihre Mutter, überfordert von der Arbeit im Familienunternehmen und frustriert, weil ihre Bühnenkarriere vom Gatten hintertrieben wird, hatte das erstgeborene Baby einfach bei ihren Eltern abgegeben. Nun hofft Friedrich Wieck, dass die kleine Clara überlebt.

Er hat Großes mit ihr vor. Sein Ehrgeiz besteht darin, sie zum Vorzeigeobjekt seines neuen klavierpädagogischen Systems zu formen. Jede Methode braucht ein überzeugendes Musterbeispiel, und er ist fest entschlossen, mit Clara den lebenden Beweis für die Durchschlagskraft seines Programms zu erbringen.

Er muss einige Anläufe nehmen, bevor er zu dieser Berufung findet. Nach Stationen als gescheiterter Theologe, geknechteter Hauslehrer und glückloser Komponist verlegt sich der musikalische Autodidakt darauf, Klaviere zu bauen und möglichst viele Schülerinnen anzulocken. Eine vielversprechende Geschäftsidee. Seit Ende des achtzehnten Jahrhunderts gehört es zum guten Ton, dass bürgerliche junge Damen dergleichen erzeugen. Der Bedarf an Lehrern ist riesig. Überdies weiß Friedrich Wieck, dass die Heranbildung Klavier spielender höherer Töchter lediglich für den alsbaldigen Hausgebrauch gedacht ist. Schnell soll es gehen, virtuos soll es klingen, besondere künstlerische Leistungen sind nicht erforderlich.

Da kommt ihm zupass, dass soeben eine ausgeklügelte Vorrichtung für das Training kleiner Pianistinnenhände erfunden wurde. Flugs kauft er einige dieser neuartigen »Chiroplasten«, nach ihrem Erfinder Johann Bernhard Logier auch Logier’sche Apparate genannt. Sie bestehen aus einem Gestell, das ans Klavier geschraubt wird, um die Hände der halbwüchsigen Elevinnen zu fixieren. Ihre Handgelenke ruhen auf einem schmalen Brett, die Finger müssen einzeln durch separate Öffnungen der Gerätschaft geschoben werden. Derart ruhig gestellt, repetieren sie Fünftonreihen.

Der Unterschied zum herkömmlichen Unterricht ist in etwa so gravierend wie zwischen Ausdruckstanz und Bodybuilding; es geht um Kraft und Präzision durch die endlose Wiederholung der immer gleichen Bewegungen. Im Grunde kündigt sich hier schon ein Zivilisationsbruch an, der Übergang vom Handwerk zur Manufaktur. In der maschinenhaften Unterrichtsmethode ist der Geist der Industrialisierung spürbar – die Verlagerung vom einzelnen Artefakt zum Massenprodukt genauso wie das Primat der Effizienz.

Für Friedrich Wieck, den ökonomisch denkenden Musikunternehmer, hat der Logier’sche Apparat zudem einen erfreulichen Nebeneffekt: Ohne Weiteres kann er zehn bis zwanzig Schülerinnen und Schüler gleichzeitig unterrichten. Alle mit denselben Noten, alle im selben Rhythmus. Er muss nur noch lautstark den Takt vorgeben, individuelle Interpretationen sind schließlich nicht vorgesehen.

Auch Clara kommt in den zweifelhaften Genuss der Apparatur. Bereits zweijährig, so heißt es, setzt sie der Vater erstmals ans Klavier und arretiert ihre kleinen Hände in der Vorrichtung. Aber ob das fruchten wird? Das Kind ist, nun ja, irgendwie verhaltensauffällig. Bis zum Alter von vier Jahren bleibt Clara stumm. Kein einziges Wort, nur Unverständliches kommt ihr ab und an über die Lippen. Aus heutiger Sicht liegt nahe, den Grund dafür in der frühkindlichen Vernachlässigung zu suchen. Wo Liebe und Zuwendung fehlen, wo nur verwahrt und mit dem Allernötigsten versorgt wird, kann man keine altersgerechte Entwicklung erwarten. Auch die zermürbenden Streitigkeiten der Eltern sind wohl wenig dazu angetan, es selbst einmal mit der verbalen Kommunikation zu versuchen.

Derart schwierige Startbedingungen können eine lebenslange Hypothek bedeuten. Doch eines lernt Clara bereits als Kleinkind: Aufmerksamkeit erhält sie, sobald das Klavier ins Spiel kommt. Da steht sie plötzlich im Mittelpunkt, da wird sie als menschliches Wesen wahrgenommen. Heute würden wir von Konditionierung sprechen. Clara verinnerlicht, dass sie sich mithilfe der Musik ins Blickfeld der Erwachsenen spielen kann. Diese Lektion wird ihr gesamtes Leben bestimmen: Am Klavier ist sie wer. Nur am Klavier.

Als ihre Mutter Mariane zum fünften Mal schwanger ist, zerbricht die Ehe der Eltern. Man munkelt sogar, das Kind sei gar nicht von Friedrich Wieck. Gerüchten zufolge soll ein Freund der Familie der Erzeuger sein, der feurige Adolph Bargiel, seines Zeichens Geiger im Leipziger Gewandhausorchester und ein ausgemachter Frauenschwarm. Der Kontrast zu Friedrich Wieck könnte größer nicht sein. Bargiel hat alles, was Mariane Wieck an ihrem Mann vermisst: die Lebenslust, das Spielerische, die künstlerische Leichtigkeit.

Das Kind bringt sie Anfang 1824 zur Welt. Zwei Monate später zieht sie mit Clara und dem neugeborenen Viktor zu ihren Eltern nach Plauen, während Claras jüngere Brüder Alwin und Gustav beim Vater bleiben. Ein Jahr darauf wird Mariane Tromlitz, geschiedene Wieck, Adolph Bargiel heiraten.

Für Clara sind die familiären Turbulenzen nicht unbedingt von Nachteil. Zunächst jedenfalls. Der Aufenthalt im beschaulichen Plauen, wo der Großvater als Kantor wirkt, beschert ihr eine Phase ungewohnt harmonischen Familienlebens. Man unternimmt Spaziergänge in der idyllischen Umgebung, und auch die Atmosphäre bei den Großeltern scheint wohltuend idyllisch zu sein. Denn jetzt, mit viereinhalb Jahren, spricht sie erstmals einzelne Silben und Wörter. Man kann daraus schließen, dass sie unter einer Angststörung leidet, die heute als selektiver Mutismus bekannt ist: ein Krankheitsbild, bei dem Kinder und Jugendliche in belastenden Situationen verstummen, während sie unter günstigeren Bedingungen sehr wohl sprechen können.

Doch die Plauener Atempause ist nur von kurzer Dauer. Wie ein Damoklesschwert schwebt die Vereinbarung der Eltern über Clara, dass sie an ihrem fünften Geburtstag zurück nach Leipzig muss. Die sächsischen Scheidungsgesetze sind streng; sie sehen vor, dass die drei ältesten Kinder stets dem Vater zugesprochen werden. Selbst Marianes flehentliche Bitten können nichts daran ändern. Resigniert schreibt sie ihrem Noch-Ehemann: »Ich habe alles versucht, dich zu erweichen. Du sollst sie haben, mag das Herz mir brechen.«[9]

Projekt Wunderkind

Vaterliebe ist es keineswegs, die Friedrich Wieck auf sein Anrecht pochen lässt. Schon kurz nach der Heirat hatte er seiner Frau eröffnet, er brauche unbedingt eine Tochter zur Verwirklichung seiner ambitionierten klavierpädagogischen Pläne; Mädchen seien halt gefügiger als Jungen. Da ihm Mariane nur diese eine Tochter geschenkt hat, ist Claras Schicksal somit besiegelt. Sie, nur sie, kann dem Vater zu Ehre und Ruhm, hoffentlich auch zu üppig sprudelnden Einkünften verhelfen, so sein Kalkül.

Am 13. September 1824 ist es so weit: Jäh wird Clara dem warmen Plauener Nest entrissen. Für gefühlvolle Abschiedszeremonien oder sanfte Übergangsphasen bleibt keine Gelegenheit. Auf der Hälfte der Strecke wird sie von jener schweigsamen Magd in Empfang genommen, die sie schon in den ersten Jahren mehr beaufsichtigt als betreut hat. Wie Clara diese Trennung erlebt, was in ihrem Inneren vorgeht, während sie als vielversprechendes Investitionsobjekt zurück nach Leipzig beordert wird, darüber schweigen die Annalen. Von nun an führt Friedrich Wieck in ihrem Namen Tagebuch.

Eine harte Zeit beginnt. Verständnis oder gar Trost kann Clara nicht erwarten. Ihre Mutter siedelt im folgenden Jahr – unerreichbar für das Mädchen – mit Adolph Bargiel nach Berlin um, ihr Vater setzt auf unerbittliche Strenge.

Schon kurz nach ihrer Ankunft in Leipzig startet Wieck sein Programm. Doch so einfach wie gedacht läuft die Sache keineswegs. Im Tagebuch vermerkt er enerviert, die Verständigung mit Clara sei äußerst schwierig, weil das Kind »weder selbst sprechen noch andere verstehen« könne. Und als er am 27. Oktober beginnt, sie mit dem Logier’schen Apparat zu traktieren, erwähnt er sichtlich verärgert ihr »unruhiges Temperament«.[10] Dass es einer Drangsalierung gleichkommt, den Bewegungsdrang einer Fünfjährigen mit dieser mechanischen Vorrichtung zu fesseln, liegt offenbar jenseits seiner Vorstellungskraft.

Erst nach und nach fügt er sich ins Unabänderliche. Die Apparatur wird beiseitegelassen, stattdessen komponiert er eigene kleine Stücke für Clara, ergänzt um Tonleiter- und Dreiklangübungen. Nun zeigen sich erste Fortschritte. Bevor Clara Lesen und Schreiben lernt, erfasst sie den Sinn der Notenschrift, das Vom-Blatt-Spiel klappt zusehends besser, auch die Geläufigkeit nimmt stetig zu. Daraufhin erweitert Friedrich Wieck den Unterricht um Gesangsstunden, damit Clara ein Gefühl für Melodieführungen entwickelt. Nur mit dem Rhythmus hat sie Probleme, weil sie noch nicht die Grundrechenarten beherrscht und entsprechend Mühe mit der korrekten Zählung des Metrums hat.

Zu Jahresbeginn 1825 hält Friedrich Wieck die tägliche Agenda seiner fünfjährigen Tochter fest. Drei bis fünf Stunden besucht sie jetzt eine Elementarschule für Mädchen, hinzu kommen zwei Stunden selbstständigen Klavierübens sowie jeweils eine Stunde Klavierunterricht frühmorgens und am Nachmittag. Zusammengerechnet ergibt das ein Pensum von bis zu neun Stunden täglich. Von einer Kindheit, die diesen Begriff verdient, kann keine Rede sein. Alles ist minutiös durchgetaktet, mit dem erklärten Ziel, Claras pianistische Fähigkeiten so rasch wie möglich zur Konzertreife zu bringen.

Die Eile, mit der Friedrich Wieck vorgeht, hat ihren Grund. Seit Mitte des achtzehnten Jahrhunderts ist das Interesse an halbwüchsigen Virtuosen stetig gestiegen. Zu den Prototypen gehören Nannerl und Wolfgang Amadeus Mozart, die bereits im zartesten Alter durch Europa reisten und sogar von Königen empfangen wurden. Die Faszination für kindliche Talente kommt nicht von ungefähr. Während umjubelte Virtuosen wie Liszt oder Paganini als unheimlich, wenn nicht dämonisch empfunden werden, haftet Wunderkindern der Reiz der Unschuld an, etwas Reines, Unverbildetes.

Eine schöne Illusion, steckt doch harte Arbeit dahinter. Gleichwohl funktioniert die Fiktion einer naturwüchsigen, gleichsam gottgegebenen Begabung glänzend, und die Nachfrage nach immer neuen »Wundern« spornt Friedrich Wieck an, nun ebenfalls sein Glück zu versuchen.

Was ihn zusätzlich befeuert, ist der noch recht neue Trend, speziell kleine Mädchen auf die Konzertbühnen zu katapultieren. Angesichts des Vorurteils, das sogenannte schwache Geschlecht könne nichts Bedeutendes hervorbringen, verdoppelt sich damit die Attraktion kindlicher Virtuosität. Wiecks Erfolgsformel ist simpel: Je jünger Clara mit tadellosen Leistungen begeistern kann, desto besser, je elfenhafter sie wirkt, desto größer der Zauber, den sie aufs Publikum ausübt.

Zu seinem Plan gehört wesentlich die Kunst der Inszenierung. Eine unerlässliche Bedingung, um in den Status eines Wunderkinds zu gelangen. Vorbilder gibt es bereits. Der Typus Kindfrau hat Konjunktur, zu Ikonen verklärte engelhafte Wesen wie Marie Moke-Pleyel oder Anna Caroline de Belleville. Letztere debütiert 1816 zehnjährig in München, beeindruckt Beethoven in Wien, spielt 1830 in Warschau Chopin vor, der ihr einen Walzer widmen wird. Auch Clara kreuzt später ihre Wege – und spricht mit einer Mischung aus Neid und Abscheu vom unausstehlichen Wesen der Konkurrentin.

Friedrich Wieck hingegen betrachtet die Belleville unter dem professionellen Aspekt. Auf Lithografien posiert sie mit zur Seite geneigtem Kopf und hochgestecktem Haar, wodurch ihr zarter Hals zur Geltung kommt. Stets trägt sie dekolletierte eng anliegende Seidenkleider, deren voluminöse Puffärmel ihre Gestalt noch zierlicher, noch mädchenhafter wirken lassen. Was kann reizvoller sein als der Kontrast zwischen so viel femininer Lieblichkeit und der als männlich empfundenen Kraft an den achtundachtzig Tasten?

1832 lässt Friedrich Wieck eine Lithografie der damals zwölfjährigen Clara anfertigen, auf der sie wie eine kleine Schwester der Belleville wirkt: Mit artig geneigtem Köpfchen lächelt sie den Betrachter an, ihren schmächtigen Körper umhüllt ein weißes Seidenkleid mit gewaltigen Puffärmeln, das dunkle Haar ist zu einem Dutt aufgetürmt und mit einer Schleife versehen, als sei sie eine hübsch verpackte Pralinenschachtel. Die Lithografien verkauft der geschäftstüchtige Vater nach Claras Konzerten, und wie nicht anders zu erwarten, finden sie reißenden Absatz.

Beim Repertoire orientiert sich Wieck ebenfalls am erfolgreichen Vorbild. Hummel, Ries, Herz, Moscheles heißen die Komponisten à la mode, deren virtuose Werke bestens geeignet sind, das nahezu zirzensische Können seiner Tochter vorzuführen. Als besonderes Plus kann Anna Caroline de Belleville mit Improvisationstalent und eigenen Kompositionen aufwarten, was die tonangebende Allgemeine musikalische Zeitung 1821 zu der Feststellung veranlasst, offenbar sei das weibliche Geschlecht dann doch sowohl zur schaffenden als auch zur ausübenden Tonkunst geeignet. Für Clara bedeutet das eine weitere Benchmark. 1831 erscheinen ihre Quatres Polonaises, die sie im Alter von zehn Jahren komponiert haben soll.

Erziehungsziel Berufsmusikerin

Friedrich Wieck denkt noch weiter. Das Projekt Clara ist derart aufwendig, dass der Lohn seiner Arbeit nicht auf das enge Zeitfenster einer Wunderkindkarriere begrenzt bleiben soll. Anders als Nannerl Mozart, die genauso wenig aus dem Schatten ihres Bruders heraustreten durfte wie später Fanny Hensel, die Schwester Felix Mendelssohn Bartholdys, soll Clara dereinst Berufsmusikerin werden. Friedrich Wieck plant langfristig. Erst Wunderkind, dann Wunderweib, könnte man sein Konzept auf den Punkt bringen.

Damit setzt eine eigentümliche biografische Prägung ein, die Clara als Erwachsene sehr sichtbar von anderen Frauen unterscheiden wird: Sie durchläuft eine weitgehend genderunspezifische Erziehung. Zwar erhalten auch ihre jüngeren Brüder Musikunterricht, doch gemäß Friedrich Wiecks Überzeugung, nur ein Mädchen lasse sich nach seinem Willen formen, fokussiert er sich hauptsächlich auf seine Tochter. Deren Leben wiederum kreist hauptsächlich um das Klavier.

Wie in Weimar der düpierten Regierungsratsgattin mitgeteilt, besitzt Clara keine Puppen, und es gibt auch keine gleichaltrigen Freundinnen, mit denen sie spielen könnte. Abgesehen vom Strickunterricht, den sie schon nach einem halben Jahr wieder aufgibt, gleicht ihre Erziehung eher der eines Jungen. Für die damalige Zeit ist das äußerst ungewöhnlich. Üblicherweise werden Mädchen von Kindesbeinen an auf ihre Rolle als Ehefrau und Mutter vorbereitet, indem man ihnen Puppen statt Bauklötze gibt und sie dazu anhält, Umgang mit anderen Mädchen zu pflegen.

Friedrich Wieck sieht in seiner Tochter jedoch keineswegs die zukünftige Ehefrau und Mutter. Diese Haltung spiegelt sich ex negativo darin wider, dass er seiner eigenen Frau öffentliche Auftritte zunehmend verboten hatte; gegen Ende der Ehe durfte Mariane nur noch Klaviere vorführen und Klavierunterricht erteilen. Clara hingegen ist eindeutig für eine Karriere bestimmt, die eine spätere Verheiratung ausschließt.

Die zölibatäre Definition einer berufstätigen Frau gilt selbstverständlich nur im Bürgertum, dem sich Wieck zugehörig fühlt. In den unteren Ständen sind Mägde, Köchinnen, Wäscherinnen und viele weitere dienende Berufe die Regel. Für Claras Zukunft hingegen ist ein Entweder-oder verbindlich, und ihr Vater trifft bereits jetzt die Entscheidung, sie zu einem Leben als Künstlerin ohne Mann und Kind zu erziehen.

So antiquiert diese Haltung auch anmutet, hat sie sich doch bis in die jüngere Vergangenheit fortgeerbt. Noch in den fünfziger Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts durften weder Pfarrerinnen noch Lehrerinnen heiraten; Letzteres wurde sogar mit einem eigenen Terminus technicus, dem sogenannten Lehrerinnenzölibat, unterstrichen. Die Idee einer Unvereinbarkeit von Familie und Beruf hat sich also relativ lange gehalten. Für Friedrich Wieck ist sie elementar – aus pragmatischen Gründen. Warum sich tagtäglich abmühen und ein Mädchen zum Goldesel dressieren, wenn die Zeit der Ernte durch eine Heirat limitiert ist?

Das daraus resultierende Erziehungskonzept legt den Grundstein für eine Eigenschaft Claras, die bei ihren späteren Zeitgenossen für Irritationen, wenn nicht für offene Missbilligung sorgen wird: Geht es um Berufliches, denkt und handelt sie wie ein Mann. Das heißt, im Zweifel entscheidet sie sich gegen familiäre Pflichten und geht lieber auf Tournee, als Heim und Herd zu hüten.

Von außen betrachtet, wirkt ihr späteres Verhalten deshalb seltsam gefühllos. Andererseits ist es die Konsequenz einer Kindheit, in der Gefühle systematisch der Karriere untergeordnet und im Zweifelsfall ignoriert werden müssen. Vom fünften Lebensjahr an lebt Clara in einem emotionalen Vakuum. Vor allem unerwünschte Gefühle wie Unlust, Trauer oder Angst müssen unterdrückt werden, so wie die Sehnsucht nach inniger Nähe. Die kann ihr der unterkühlte Vater nicht geben. Was fehlt, sind die Wärmegrade einer echten Bindung.

Auch Mariane Bargiel eignet sich wenig dafür – weil sie gar nicht da ist. Nach einem Aufenthalt in Leipzig anlässlich der Scheidung im Jahr 1825 stattet sie ihrer Tochter erst wieder im Mai 1829, also volle vier Jahre danach, einen Besuch ab. »Ich stand immer so fremd in der Welt«, schreibt Clara als junge Frau an Robert. »Was ja das Mädchen so sehr bedarf, Mutterliebe, die genoss ich nie, und so war ich nie ganz glücklich.«[11]

Neben dem Vater sind da nur noch die jüngeren Brüder, zu denen sie jedoch ein eher distanziertes Verhältnis hat, sowie die erwähnte Magd, die bald durch eine Gouvernante ersetzt wird. Auch die zweite Heirat Friedrich Wiecks im Jahr 1828 beschert Clara keine herzenswarme Beziehung. Im Gegenteil. Der gerade mal dreiundzwanzigjährigen Pfarrerstochter Clementine missfällt, dass sich das gesamte Familienleben um Clara dreht, und empfindet sie als Rivalin im Kampf um die Gunst Friedrich Wiecks. Ein zäher Kleinkrieg beginnt. Clementine verweigert dem Mädchen Obst und Kuchen, gönnt ihr nicht mal kleine Geschenke, so rasend eifersüchtig ist sie auf das kapriziöse Geschöpf, den unbestrittenen Liebling ihres Mannes.

»Alles hab ich von meinem eigenen Geld gekauft, nicht eine Stecknadel hab ich von meinen Eltern«, wird sich Clara später beklagen. »Sie schenkten mir nie etwas, nicht einmal eine Kirsche noch Pflaume gab mir die Mutter (Stiefmutter, Anm. d. V.) – ›die hat ja Geld‹, hieß es immer.«[12] In der Tat verfügt Clara schon als Halbwüchsige über Einnahmen aus ihren Konzerten. Wenn auch der Vater den Löwenanteil für sich behält, kann sie sich doch einige Kleinigkeiten davon leisten, was Clementine umso mehr ärgert, als sie finanziell vom Ehemann abhängig ist.

Von ihrer Stiefmutter kann Clara also nichts erwarten. So bleibt der Vater ihre einzige Bezugsperson. Man könnte auch sagen, dass sie ihm auf Gedeih und Verderb ausgeliefert ist. Zuwendung ersetzt er durch sein granithartes Übungsprogramm, für dessen Einhaltung Claras seelische Verfassung vollkommen irrelevant ist. Stattdessen moniert er sogar, sie sei verschlossen. Heute weiß man: So reagieren Kinder, deren Emotionen keine Echokammer finden. Sie panzern sich, verschließen sich, kapseln sich ab.

Die bittere Ironie besteht darin, dass Clara ihrem Vater im Grunde einen Spiegel vorhält. Durch seine lang nachwirkende Scham, aus ärmlichen Verhältnissen zu stammen, nach seinen anfänglichen beruflichen Fehlschlägen und seiner gescheiterten ersten Ehe ist er ein emotional unzugänglicher Mann geworden. Falls er überhaupt mal Gefühle zeigt, dann in Form von Wutausbrüchen. Kann Clara seine hochgesteckten Erwartungen nicht erfüllen, zerreißt er schon mal ihre Noten. Weniger zimperlich verfährt der jähzornige Wieck mit seinen Söhnen. Wenn sie nicht spuren, setzt es Prügel, versagen sie an der Geige, wird ihnen selbige auf den Kopf geschlagen.

Tiefschwarze Pädagogik

Von körperlichen Misshandlungen bleibt Clara verschont, seelisch aber ist sie einem Dauerfeuer negativer Beurteilungen ausgesetzt. Dabei werden weniger ihre pianistischen Leistungen zum Stein des Anstoßes als ihr Wesen, ihre Persönlichkeit. Friedrich Wieck wertet sie permanent ab und scheut nicht einmal davor zurück, dies im Tagebuch zu Protokoll zu geben, das er in Claras Namen führt.

So wirft er der Sechsjährigen vor, sie torpediere seinen Klavierunterricht durch ihre Neigung zum Widerspruch, die sie »geerbt zu haben« scheine.[13] Man muss kein Psychologe sein, um zu erkennen, dass er seinen Zorn auf die abtrünnige Mutter umstandslos auf die gemeinsame Tochter projiziert. Mit Lob hält er sich zurück, weil Clara daraufhin »eigensinnig und in ihren Wünschen unbändig« werde.[14] Neben der selbstgefälligen Auflistung ihres sich stetig erweiternden Repertoires, das er selbstredend als eigenen Erfolg verbucht, geißelt Friedrich Wieck immer wieder ihren vermeintlich schlechten Charakter. Ein Jahr später notiert er, wiederum als Clara maskiert: »Mein Vater tadelt jetzt besonders an mir einen gewissen Neid, – Vergnügungssucht – kindische Empfindlichkeit.«[15]

Da wirkt es fast schon absurd, dass er im Anschluss seiner Bekümmerung Ausdruck verleiht, seine Tochter könne sich nie »an dem Gegenwärtigen freuen«.[16] Wie denn auch, wenn sie ständig unter Beschuss steht? Dass sich Clara anfangs heftig gegen den väterlichen Zwang aufgelehnt haben muss, ist anhand des Jugendtagebuchs leicht zu rekonstruieren. Welche seelischen Verletzungen das andauernde Sperrfeuer anrichtet, kann man zumindest erahnen. Nicht nur, dass sie unter absoluter Kontrolle steht und mit ungeheurem Leistungsdruck aufwächst; menschlich erlebt sie wieder und wieder die völlige Demontage.

Friedrich Wiecks schwarze Pädagogik der Beschimpfungen und Einschüchterungen erreicht einen vorläufigen Höhepunkt, als Clara am 20. Oktober 1828 nach diversen privaten Vorführungen im Leipziger Gewandhaus debütiert. Wenngleich die Neunjährige nur einen von mehreren Programmpunkten bestreitet, ist es ein viel beachteter Erfolg. Selbst die Allgemeine Musikzeitung vermerkt, ihr Auftritt gebe Anlass zu den größten Hoffnungen.

Für den ewig unzufriedenen Friedrich Wieck reicht das keineswegs. Zwar erwähnt er Claras fehlerfreie Leistung, auch den anhaltenden Beifall, fährt jetzt aber noch stärkeres Geschütz auf. Mit dem gewohnten Verfahren, in ihrem Namen zu sprechen, listet er neun Tage später den Sündenkatalog ihrer vermeintlichen Verfehlungen auf: »Mein Vater, der längst schon vergebens auf eine Sinnesänderung von meiner Seite gehofft hatte, bemerkte heute nochmals, dass ich immer noch so faul, nachlässig, unordentlich, eigensinnig, unfolgsam pp sei.«[17] Die Strafe folgt auf dem Fuße: Er bricht den Unterricht ab. Von nun an darf Clara nur noch Tonleitern, Etüden und Trillerübungen spielen. Im Gegenzug beginnt er, ihre Brüder im Klavierspiel zu unterweisen.

Das ist die Höchststrafe. Der ultimative Liebesentzug für ein Kind, das Zuwendung ausschließlich über den Unterricht erfährt. Grausamer hätte Friedrich Wiecks Reaktion nicht ausfallen können. Clara kann gar nicht anders, als zu Kreuze zu kriechen. Welche andere Option als Unterwerfung hat sie denn schon, wenn sie von ihrer einzigen Bezugsperson emotional erpresst wird? Am 5. November vermeldet das Tagebuch, ihr Vater erteile ihr wieder Klavierstunden, »nachdem ich fest versprochen, mich zu ändern«.[18]

Diese Achterbahnfahrt wird noch lange ihr Leben bestimmen: Zeigt sie Wohlverhalten, kann sie seiner Beachtung sicher sein, widersetzt sie sich, folgt die Bankrotterklärung ihres Charakters.

Wie toxisch Friedrich Wiecks Einfluss bleibt, macht sich anlässlich eines Konzerts bemerkbar, das Clara im März 1830 in Dresden gibt. »Wir finden hier eine nicht geahnte Aufnahme«, schreibt der Vater voller Stolz an seine Frau Clementine. »Claras musikalische Ausbildung (nicht allein als Virtuosin) findet jeder hier für fabelhaft, und so will denn jeder ausgezeichnete Spieler dieselbe auch hören und sich von dem nie Gehörten überzeugen.«[19] Dass die Zehnjährige bereits komponiert und zur Verwunderung des Publikums über ein spontan vorgegebenes Thema improvisieren kann, trägt zum Dresdner Erfolg bei.

Für Clara ist es dennoch kein Anlass zur Freude. »Nach dem Schluss klatschte die ganze Gesellschaft«, berichtet Friedrich Wieck von einer Darbietung in kleineren Kreis wenige Tage später. »Sie stand ganz ruhig und ernst auf und sagte ›da klatscht ihr nun, und ich weiß doch, dass ich schlecht gespielt habe‹, und verlor einige Tränen.«[20]

Es ist beklemmend, wie wenig sie von sich hält, weil ihr immer nur das eigene Ungenügen gespiegelt wird. So geht das jahrelang. In einem Brief an Mariane Bargiel beschwert sich Friedrich Wieck über die mittlerweile Fünfzehnjährige, die bereits auf eine Wunderkindkarriere als Pianistin und Komponistin zurückblicken kann: »Wenn ich nicht wäre, würde sie kein einziges Stück vollendet spielen – denn sie ist so zerstreut, dass sie in der Regel nicht weiß, ob sie spielt, und der Eigensinn dabei verzerrt ihr Gesicht.«[21]

Nur zu gern geriert er sich als Retter. Wer Clara in Wahrheit rettet, ist sie selbst. Anfangs folgt sie noch einer rein extrinsischen Motivation: Ihren eigenwilligen Charakter kann sie nicht ändern, trotz aller Versprechungen, wohl aber kann sie Bestrafungen vermeiden und Belohnungen erheischen, wenn sie sich am Klavier anstrengt. Darüber hinaus verwandelt sich die Musik jedoch zunehmend in einen Zufluchtsort, an dem sie sich ihre eigene Welt erschafft. In der Realität muss sie ihre Gefühle verbergen, Klavier spielend kann und darf sie sie zum Ausdruck bringen. Dadurch entsteht eine starke intrinsische Motivation: Die Musik wird zum Ereignisraum für Emotionen, die nirgendwo sonst ausgelebt werden dürfen.

Noch oft werden Rezensenten jene ungeheure »Kraft« ihres Spiels betonen, die schon Goethe aufgefallen war. Von weiblichen Pianisten erwartet man zarte Klänge und fein abgestufte Emotionen, doch Clara durchbricht dieses Klischee. Weil sie gar nicht anders kann.

Wann immer es eine Komposition erlaubt, drischt sie förmlich aufs Klavier ein, agiert sich aus, donnert Doppeloktaven in die Tasten, als sei das ihre einzige Chance auf eigenständiges Handeln – nicht nur in der Musik, auch in einem Leben, das längst in der Musik stattfindet. Wegen des ungeheuren Kraftaufwands hat sie gespaltene Nägel, manchmal trägt sie blutende Fingerkuppen davon.

Überlebensstrategie Musik

»Es ist nicht bloß ein dunkler Trieb, welcher Clara vorwärtstreibt, nein! Sie weiß, was sie will!«, schreibt der Musikschriftsteller Johann Peter Lyser in seinem 1833 veröffentlichten Musiker-Almanach. »Mit einer für ihr Alter und ihre körperliche Ausbildung unbegreiflichen Kraft weiß sie es zu gestalten, ohne jemals die Schranke zu überspringen, was umso mehr zu bewundern ist, als sich der Charakter ihres Spiels mehr zum Großartigen, Leidenschaftlichen als zum Eleganten, Zierlichen hinneigt.«[22]

Lyser verdanken wir auch eine Momentaufnahme, die bei aller schwärmerischen Emphase einigen Einblick in Claras Psyche erlaubt. »Das feine hübsche Gesichtchen mit den etwas fremdartig geschnittenen Augen, der freundliche Mund mit dem sentimentalen Zug, der dann und wann etwas spöttisch oder schmerzlich – besonders, wenn sie antwortet – verzieht«, zeichnet er das Bild des Teenagers. »Es ist«, so resümiert Lyser, »als wisse das Kind eine lange, aus Lust und Schmerz gewobene Geschichte zu erzählen, und dennoch – was weiß sie? – Musik!«[23]

Er hätte auch sagen können: nur Musik, nicht ahnend, dass es eine sehr reale Geschichte ist, die Clara unentwegt erzählt. Ihre eigene leidvolle Geschichte, in der das Klavierspiel Zuflucht, seelische Entlastung, ja eine innere Heimat gewährt.

Es geht dabei um weit mehr als den äußeren Erfolg. Vielmehr strahlt die Erfahrung, Ohnmachtsgefühle durch Selbstermächtigung überwunden zu haben, auf die gesamte Persönlichkeit zurück. Albert Bandura, Psychologe und Begründer der sozialkognitiven Lerntheorie, spricht in diesem Zusammenhang von Selbstwirksamkeitserwartung. Mit diesem Begriff kennzeichnet er die Überzeugung, nach erfolgreich bewältigten Herausforderungen auch künftig schwierige Situationen aus eigener Kraft meistern zu können. Für Clara hat dieser Lernprozess existenzielle Bedeutung. Zeitlebens von Lampenfieber geplagt, ist jeder gelungene Auftritt ein Sieg über ihre Ängste – und über den Vater.

Im Laufe der Jahre wird die Musik zu ihrer Überlebensstrategie, um nicht an den permanenten Diffamierungen Friedrich Wiecks zu zerbrechen. Der sieht sie immer nur defizitär, am Klavier jedoch fühlt sie sich »richtig«. Ermutigt durch das anhaltend positive öffentliche Echo, gewinnt sie fortschreitend an Selbstvertrauen und definiert ihre Identität folgerichtig über die Musik.

Menschlich mag sie – nach Meinung Wiecks – ihre Makel haben, auch als Komponistin stellt sie sich immer wieder in Frage, doch am Klavier fühlt sie sich unangreifbar, wenn nicht unverwundbar. Dadurch entwickelt sie eine bemerkenswerte Frustrationstoleranz. Ob es sich um Streitigkeiten mit dem Vater handelt, die nervenzerfetzende Verlobungszeit mit Robert Schumann, wiederkehrende Erkrankungen, Ehekonflikte oder Phasen der Erfolglosigkeit – nie gibt sie auf, nie erliegt sie der Versuchung, zu resignieren. »Ich bin ein gepanzertes Mädchen«, charakterisiert sie sich selbst, als sie kurz vor einem Wiener Konzert erfährt, dass ihre Gegner sie ausbuhen wollen.[24]

Mit jedem weiteren Jahr festigt sich ihr Glaube, dass sie alle Probleme bewältigen wird, solange sie Halt in der Musik findet. Ihre innere Stärke und ihre Durchsetzungskraft haben hier ihre Wurzeln. Die erlernte Resilienz wirft auch ein neues Licht auf ihre Beziehung zum Vater. Im Grunde durchläuft Clara eine Variante des Stockholm-Syndroms, bei dem das Opfer eine positive Bindung zum Täter aufbaut. Sie hält es für Liebe. Und je älter sie wird, desto dankbarer spricht sie über ihn. Selbst während der Verlobungszeit, in der sie von Friedrich Wieck ebenso diskreditiert wird wie der missliebige Robert, wirbt sie bei diesem um Verständnis.

»Denke einmal, dass Vater alles an mich gewandt, sein Vermögen hat er für mich gegeben, meine Geschwister um meinetwillen vernachlässigt«, beschwört sie ihn. »Schmerzlich ist mir, wenn Du auf Vater einen Stein werfen willst, weil er für seine vielen mir gewidmeten Stunden nur einen kleinen Lohn verlangt.«[25]

Noch emphatischer verteidigt sie Friedrich Wieck in reiferen Jahren. Dreiundsechzigjährig nimmt sie ihn vor Kritikern in Schutz, die ihm ex post ein zu rigoroses Regiment vorwerfen. »Die Leute, die von solch ernster Erziehung keinen Begriff haben, legten alles als Tyrannei und Grausamkeit aus«, erklärt sie einer Freundin und rühmt nicht nur das »pädagogische Genie« ihres Vaters, sie deutet seine Erziehung auch als Schule der Lebenstüchtigkeit: »Ich danke ihm Zeit meines Lebens für alle die sogenannten Grausamkeiten. Wie hätte ich der Ausübung der Kunst bei all den schweren Schicksalen, die mir auferlegt waren, wohl so fortleben können?«[26]

Eine rhetorische Frage. Und ganz unrecht hat Clara keineswegs. Dass sie später viele Schicksalsschläge zu überwinden vermag, ist der Unerbittlichkeit geschuldet, mit der sie von früher Kindheit an ans Klavier gezwungen wurde. Zwar fungiert Friedrich Wieck