8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Goldmann Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Glass, Ava: Emma-Makepeace-Reihe

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2023

Wo kannst du dich verstecken? Wem kannst du trauen?

Sie ist Agentin, ihr Deckname lautet Emma Makepeace, und sie arbeitet für die streng geheime Regierungsorganisation Agency in London. Gleich bei ihrem ersten großen Einsatz geht es um Leben und Tod: Sie soll Michael Primalow, einen jungen Arzt und Sohn russischer Überläufer, in Sicherheit bringen, bevor ein Attentäterteam ihn zu fassen bekommt. Aber die Russen haben das Überwachungssystem der Stadt gehackt, und Emma und Michael können weder Bus, U-Bahn oder Auto fahren noch Handys oder EC-Karten benutzen, die ihren Aufenthaltsort verraten würden. Während sie auf abenteuerlichen Wegen durch den Londoner Untergrund fliehen, scheinen ihnen die Russen immer einen Schritt voraus zu sein. Und schon bald fragt sich Emma, ob sie ihren eigenen Leuten noch trauen kann oder ob sie für ein Himmelfahrtskommando geopfert wird …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 404

Ähnliche

Buch

Sie ist Agentin, ihr Deckname lautet Emma Makepeace, und sie arbeitet für die streng geheime Regierungsorganisation Agency in London. Gleich bei ihrem ersten großen Einsatz geht es um Leben und Tod: Sie soll Michael Primalow, einen jungen Arzt und Sohn russischer Überläufer, in Sicherheit bringen, bevor ein Attentäterteam ihn zu fassen bekommt. Aber die Russen haben das Überwachungssystem der Stadt gehackt, und Emma und Michael können weder Bus, U-Bahn oder Auto fahren noch Handys oder EC-Karten benutzen, die ihren Aufenthaltsort verraten würden. Während sie auf abenteuerlichen Wegen durch den Londoner Untergrund fliehen, scheinen ihnen die Russen immer einen Schritt voraus zu sein. Und schon bald fragt sich Emma, ob sie ihren eigenen Leuten noch trauen kann oder ob sie für ein Himmelfahrtskommando geopfert wird …

Informationen zu Ava Glass und den lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches

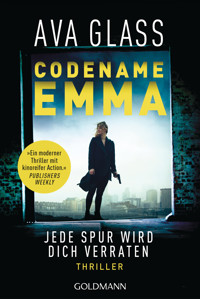

Ava Glass

Codename Emma

Jede Spur wird dich verraten

Thriller

Aus dem Englischen

von Andrea Brandl

Die Originalausgabe erschien 2022 unter dem Titel »Alias Emma« bei Century, an imprint of Penguin Random House UK, London.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Dataminings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Deutsche Erstveröffentlichung Oktober 2023

Copyright © der Originalausgabe 2022 by Ava Glass

Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2023

by Wilhelm Goldmann Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München

Umschlagmotiv: © Mark Owen / Trevillion Images

Redaktion: Friederike Arnold

BH · Herstellung: ik

Satz: KCFG – Medienagentur, Neuss

ISBN: 978-3-641-29917-0V001

www.goldmann-verlag.de

Für PM. Meinen ersten echten Spion.

1

Die Sonne ging gerade über einer der teuersten Straßen der Welt unter, als die Killer kamen.

Längliche goldfarbene Lichtkegel fielen auf die Sandsteinfassaden, als die zwei Männer die exklusive Straße entlanggingen, vorbei an einer Nanny mit Kinderwagen und einem angeregt plaudernden Trio aus durchtrainierten, zaundürren Frauen auf dem Weg in den Fitnessclub. Niemand schien sie zu bemerken.

Es war ein prächtiger Herbsttag, doch die Männer hielten die Köpfe gesenkt, damit die Überwachungskamera an der belebten Straßenkreuzung ihre Gesichter nicht erfasste, als sie aus den Schatten traten und sich einem sechsgeschossigen Gebäude näherten, in dem das letzte Apartment erst kürzlich für vierzehn Millionen Pfund verkauft worden war. Die Kamera über der Tür erfasste einen der Männer, der mit abgewandtem Gesicht wartete, während sich der andere über die Klinke beugte. Sekunden später schwang die Tür auf.

In einer anderen Stadt hätte es vielleicht einen Concierge oder Wachmann gegeben, doch die Menschen in diesem Viertel wollten nicht dabei beobachtet werden, wie sie ihren Geschäften nachgingen. Schon lange gelangte man in die feudalsten Gebäude, ohne dass einen jemand sah. Dieses hier bildete keine Ausnahme. Deshalb schlüpften die beiden Männer unbehelligt an dem Art-déco-Gitteraufzug vorbei und gingen die mit rotem Teppich ausgelegten Stufen hinauf.

Bis ganz nach oben.

Draußen ging das Leben in Knightsbridge seinen gewohnten Gang. Ein knallroter Lamborghini glitt schnurrend vorbei und hielt an der Ampel, dahinter ein Lieferwagen, dessen Fahrer den Ellenbogen lässig auf das geöffnete Fenster stützte, während er die schnittigen Konturen des Sportwagens bestaunte. Unterdessen hatten die drei Fitnessgrazien die Kreuzung erreicht und warteten, dass die Fußgängerampel auf Grün sprang. Der Verkehrslärm musste die Kampfgeräusche aus dem Haus übertönt haben, denn niemand sah hoch, als eine Gestalt aus dem obersten Fenster fiel. Mit eigentümlicher Anmut stürzte der Körper in die Tiefe, wobei der weiße Morgenmantel wie Flügel flatterte, ehe er mit einer solchen Wucht auf das Dach des Lieferwagens knallte, dass dieser schwankte, während das ohrenbetäubende Kreischen von zerbeulendem Metall und berstenden Knochen die Luft zerriss.

Später konnte sich keine der Frauen an ihre Reaktionen erinnern, doch die Überwachungskameras zeigten, wie sie einander instinktiv an den Händen packten und vor dem blutigen Szenario zurückwichen.

Im nachfolgenden Chaos – Autos hielten, der Fahrer des Lieferwagens und der Lamborghini-Besitzer sprangen aus ihren Fahrzeugen, alle redeten wild durcheinander und gestikulierten, die Frauen weinten und zeigten auf das Gebäude, das Kindermädchen drehte sich um – bemerkte keiner die beiden Männer, die aus dem Gebäude traten und die Tür hinter sich schlossen, ehe sie hastig mit leicht gesenkten Köpfen in die entgegengesetzte Richtung davongingen.

Job erledigt.

2

Im ganzen T-Shirt-Shop stank es penetrant nach Patschuliöl. Emma saß auf einem Hocker neben der Kasse und überlegte, wie sie diesen süßlichen Moschusgeruch je wieder aus ihren Klamotten herausbekommen sollte.

»Stell die in die Ecke dort.« Raven hielt ihr eine Handvoll selbst gebastelter Schilder hin und nickte Richtung Hinterzimmer, vor dem sich Shirts mit Peace-Slogans, Perlenhalsketten und Kunstschnitzereien stapelten.

»Na klar.« Emma sprang von ihrem Hocker. Die Farbe auf den etwa fünfzehn Schildern war noch nicht einmal ganz trocken. Schlagworte wie NOTFALL, GEFAHR und STREIK blitzten in leuchtendem Rot, Grün und Blau auf, als sie sie nach hinten trug.

Raven hatte den Laden bereits geschlossen, sie jedoch gebeten, noch zu bleiben und ihm bei der Vorbereitung des Protestmarschs am Wochenende zu helfen. Raven war ein zottelhaariger Polit-Eiferer, dem der Nordlondoner Laden gehörte und der in seiner Freizeit eine linksgerichtete Protestgruppe organisierte. Er war dreiunddreißig, seine Mähne und die vielen Tattoos ließen ihn jedoch jünger wirken. Eigentlich hieß er David Lees, hatte seinen Namen allerdings vor acht Jahren in Raven Hawkhurst ändern lassen, was öffentlichkeitswirksamer war. Bei den Straßenprotesten glich er einem Leichtgewichtsboxer – klein, wendig und unermüdlich –, das schmale Gesicht hinter einem Schal verborgen, während er den Demo-Polizisten schwarz-rote Anarchiefahnen entgegenreckte; im restlichen Leben war er ein hasserfüllter Paranoiker mit der felsenfesten Überzeugung, dass es die Regierung auf ihn abgesehen hatte.

Was zugegebenermaßen stimmte.

Mehrere Wochen verdeckter Ermittlungsarbeit waren notwendig gewesen, bis Emma in den inneren Kreis vorgedrungen war, und noch einige weitere, um sein Vertrauen zu erlangen, nur um gleich danach zu dem Schluss zu gelangen, dass er keine wirkliche Gefahr darstellte. Er war weder gerissen noch organisiert genug, um die Revolution, von der er träumte, in die Tat umzusetzen. Er liebte das Drama und die Abwechslung des Alltags in Form einer kleinen Prügelei mit der Polizei, aber ein Terrorist war er nicht.

Das hatte sie ihren Vorgesetzten bereits mehr als einmal dargelegt, doch die hatten ihre Einwände abgetan und darauf bestanden, dass sie weiter am Ball blieb und tiefer grub. Das Online-Fundraising hatte der Gruppe erstaunliche Summen beschert; Gelder, die durch unterschiedliche Kanäle geflossen waren, deren Ursprung jedoch in Russland lagen. Deshalb war Emma immer noch hier und stapelte Protestschilder, eingehüllt in einer Patschuliwolke.

Sie kehrte in den Laden zurück. »Klingt ja, als würde das ein Riesenmarsch am Samstag werden«, sagte sie in dem nordenglischen Akzent, den sie sich für ihre Tarnung angeeignet hatte. Raven hielt sie für eine leidenschaftliche Aktivistin aus Manchester.

Er stieß ein bitteres Lachen aus. »Weißt du, wie viele Menschen in dieser Stadt leben?« Er hielt inne, wartete ihre Antwort jedoch nicht ab. »Vierzehn Millionen. Zehntausend für einen Protestmarsch? Das ist echt kein Erfolg. Sondern Versagen auf der ganzen Linie.« Er schnappte die restlichen Schilder und schleppte sie nach hinten, ohne auf ihre Hilfe zu warten.

»Die Leute wollen jeden Tag ihre Kinder in ihren SUVs zur Privatschule fahren und sich einbilden, sie täten etwas für die Umwelt, indem sie auf Plastikstrohhalme verzichten.«

Am Tag vor einem Marsch war er grundsätzlich mies gelaunt. Emma ließ ihn maulen und kehrte zu ihren Farbeimern zurück, während er sich weiter in Fahrt redete. »Aber wenn wir ihnen ihre schicken Buden unterm Arsch wegziehen, werden sie’s schon merken«, zeterte er, als ihr Handy vibrierte.

Nur ein Wort stand auf dem Display. Zuhause.

»Raven.« Sie hob die Stimme, um die gewohnte Leier zu unterbrechen. »Ich muss rangehen. Bin gleich zurück.«

Er sah sie entrüstet an, ehe er »Typisch« brummte.

Sie hastete hinaus auf den Bürgersteig und drückte auf die Taste, kaum dass die Tür hinter ihr zufiel. »Hier ist Makepeace 1075.«

Eine unbekannte Frauenstimme sagte: »Hallo, Emma. Ich habe eine Nachricht von zu Hause. Darf ich sie Ihnen mitteilen? Geht es gerade?«

Emma sah sich um. Auf der Straße war weit und breit niemand zu sehen. »Ja, es geht.«

»Die Nachricht lautet: ›Ihre Mutter ist krank und braucht Sie dringend.‹ Soll ich wiederholen?«

Emmas Herz hämmerte, dennoch bemühte sie sich um einen ruhigen Tonfall. »Nein, alles verstanden. Danke.«

Als sie in den Laden zurücklief, bückte Raven sich gerade nach den letzten Farbeimern.

»Es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss nach Hause. Ein Notfall«, sagte sie und stürzte zur Kasse, um ihre Tasche zu holen.

Ein stummer Vorwurf lag in seinem Blick, als er sie wachsam musterte.

»Das war meine Mum«, fügte sie in besorgtem Tonfall hinzu. »Sie ist krank und hat niemanden, der sich um sie kümmert. Deshalb muss ich gehen.«

»Na gut.« Er machte eine ausschweifende Bewegung mit dem Arm, auf dem vom Handgelenk bis zum Ellbogen KEINEGERECHTIGKEIT tätowiert war. »Und ich mache das alles alleine, ja?«

»Das wäre echt super. Du bist der Beste, ehrlich. Bis später«, erwiderte sie dankbar lächelnd, obwohl sie ihn mit Absicht missverstanden hatte.

»Das war sarkastisch gemeint«, rief er ihr hinterher.

Doch sie stürmte bereits in Richtung Camden High Street, wobei ihre schweren Bikerboots dumpf auf dem Bürgersteig widerhallten. Raven war jetzt völlig egal. Sie wurde ins Büro gerufen.

Sie brauchte eine gute halbe Stunde nach Westminster. In der Hektik blieb keine Zeit, ihr Climate Panic-Shirt und ihre zerrissenen Jeans zu wechseln oder die blauen Extensions in ihrem Haar loszuwerden. Ihr Erscheinungsbild sorgte für einige hochgezogene Brauen in der schicken Rochester Row, als sie von der U-Bahn die Straße entlangrannte und dabei mehr als eine rote Fußgängerampel missachtete, aber sie hatte es viel zu eilig, um sich deswegen einen Kopf zu machen.

Schließlich bog sie in eine kleine, halbkreisförmige Straße und blieb vor einem schmalen Backsteingebäude stehen, das sich durch nichts von den anderen gepflegten vierstöckigen Bürogebäuden ringsum unterschied. The Vernon Institute stand auf dem schlichten blauweißen Schild über dem unauffälligen Eingang.

Emma hastete durch die leere Halle im georgianischen Stil zu einer schwarzen Doppeltür, die im Gegensatz zur Eingangstür modern und kugelsicher war. Auf der einen Seite befand sich eine elektronische Vorrichtung an der Wand. Sie beugte sich vor und blickte auf die glänzende, dunkle Glasfläche, in der sich ihre Iris spiegelte. Drei Lämpchen blinkten – zuerst ein rotes, dann ein oranges und schließlich ein grünes –, bevor sich das Schloss mit einem Klicken öffnete. Sie drückte die Tür auf und betrat das geschäftige Büro.

Eine Mitarbeiterin am Empfang sah von ihrer Arbeit auf. »Er ist oben«, sagte sie.

Ripley stand auf dem Treppenabsatz im ersten Stock. Er hatte die Hände in den Taschen seiner Anzughosen vergraben, der Ausdruck auf seinem langen, undurchdringlichen Gesicht verriet nichts.

»Ich bin so schnell hergekommen, wie ich konnte«, erklärte Emma atemlos. »Was ist passiert?«

Die Nachricht war ein Notfallcode, den Ripley anlässlich ihres ersten verdeckten Einsatzes für sie eingerichtet hatte. In den zwei Jahren, seit sie für die Agency arbeitete, war er lediglich ein einziges Mal ausgelöst worden, allerdings hatte Ripley sie sofort informiert, dass es ein Testlauf gewesen sei. Diesmal aber nicht, das wusste sie, noch bevor ihr Vorgesetzter auch nur den Mund aufmachte.

Mit ernster Miene deutete er auf seine Bürotür. »Wir müssen reden.«

Charles Ripley war zwischen fünfzig und sechzig, gut einen Meter achtzig groß und mager, mit einem markanten Kiefer und kurzem, an den Schläfen ergrautem Haar. Sein Anzug aus marineblauer Wolle wirkte weder teuer noch billig. Hundertausende von Geschäftsleuten in London trugen solch einen Anzug. Seine Schuhe bestanden aus solidem Leder, waren jedoch nicht auf Hochglanz poliert, die Uhr an seinem Handgelenk kein Designerexemplar und sein weißes Hemd zwar ordentlich, aber nicht blütenweiß und übermäßig akribisch gebügelt. Alles in allem gab er ein so unauffälliges Erscheinungsbild ab, dass man Mühe hätte, ihn zu beschreiben, wenn einen jemand fünf Minuten nach einer Begegnung danach fragen würde. »Unsichtbarkeit ist die wichtigste Eigenschaft eines Spions«, hatte er ihr zu Beginn ihrer Zusammenarbeit erklärt.

Zwar hatte er in fünfunddreißig Jahren im Dienst der Regierung gelernt zu verbergen, was in ihm vorging, trotzdem spürte sie sofort, dass Ärger in der Luft lag, als sie ihm in sein Büro folgte.

Der Raum war groß, mit staubigen eichenvertäfelten Wänden und hohen Bogenfenstern. Abgesehen von einem Schreibtisch, zwei abgewetzten Lederstühlen und einem Beistelltisch war er leer. Keine Bilder, nichts, was Hinweise darauf gab, wer hier arbeitete. Oder dass überhaupt jemand einer Tätigkeit nachging.

Er bedeutete Emma, Platz zu nehmen, und trat hinter seinen Schreibtisch.

»Es gab einen weiteren Mord. Diesmal in Knightsbridge«, sagte er und zog ein schwarzes Zigarettenetui aus der Brusttasche seines Jacketts. Spätnachmittägliches Licht fiel durch die Fenster mit den kugelsicheren Scheiben und blendete sie, sodass sie Mühe hatte, seine Miene zu erkennen, als er nach einem abgenutzten silbernen Feuerzeug griff. »Profis, genauso wie bei den vorigen Malen. Zwei Männer.« Er hielt inne und zündete sich eine Zigarette an. Die letzten Wörter kamen in einer Qualmwolke aus seinem Mund. »Aus dem Fenster geworfen. Keinerlei DNA am Tatort. Kein Gesicht auf der Überwachungskamera erkennbar.«

Der gesamte Geheimdienst wusste von den Morden. Sie waren dreist – üblicherweise wurden sie mitten am Tag begangen, ungeachtet des Trubels auf den Straßen, die Vorgehensweise war sauber und effizient. Und jeder Mord war ein unmissverständliches Zeichen des russischen militärischen Nachrichtendienstes GRU an die britische Regierung: Wir machen, was wir wollen. Und ihr könnt uns nicht daran hindern.

Emma rechnete nach. »Das ist jetzt der vierte, richtig?« Ripley zog mit einem Finger den Aschenbecher näher heran. »Genau. Vier. Alles russische Wissenschaftler. Alle unter dem Schutz der Regierung Ihrer Majestät. Alle innerhalb der letzten zwei Wochen getötet, und zwar so, dass es im Zweifel als Selbstmord ausgelegt werden könnte. Das Ganze hat eine Welle der Empörung in Whitehall ausgelöst, und ich fürchte, dass noch mehr passieren wird.« Er fixierte sie. »Ich ziehe Sie mit sofortiger Wirkung von der Camden-Gruppe ab. Ab heute arbeiten Sie hier mit.«

»Gott sei Dank.« Mit unverhohlener Erleichterung ließ Emma sich auf ihrem Stuhl zurücksinken. Schluss mit Protestschildern. Schluss mit Patschuliöl.

Der Anflug eines Lächelns erschien auf Ripleys düsterem Gesicht, verflüchtigte sich aber sofort wieder. »Vielleicht sollten Sie Ihre Begeisterung bis nach dem Briefing verschieben. Das Ganze wird nicht einfach.«

Er zog ein Foto aus der schwarzen Aktenmappe zu seinen Füßen und schob es ihr über den Schreibtisch hinweg zu. Emma betrachtete die Aufnahme eines stämmigen Mannes mit meliertem, schütter werdendem Haar, dessen hellblaue, zwischen Hautwülsten halb verborgenen Augen direkt auf die Kamera gerichtet waren.

»Das gestrige Opfer.« Ripley tippte mit seinem langen Zeigefinger auf das Foto. »Uri Semenow. Russischer Nuklearexperte. Vor fünfzehn Jahren emigriert. Hat uns unbezahlbare Informationen über das russische Programm zur Waffenherstellung geliefert.«

»Hat er noch für uns gearbeitet, als sie ihn getötet haben?«, hakte Emma nach.

Ripley schüttelte kaum merklich den Kopf. »Wir haben schon vor Jahren alles von ihm erfahren, was wir brauchten. Das gilt auch für die anderen.«

Sie sah auf. »Das verstehe ich nicht. Wieso machen die das?«

»Tja, das ist die große Frage.« Ripley nahm das Foto wieder an sich und zog ein anderes heraus. »Zwei Dinge verbinden die vier Opfer. Erstens haben alle für uns gearbeitet, zweitens standen alle in engem Kontakt mit diesem Paar hier.« Er schob ihr eine weitere Aufnahme zu.

Emma blickte auf das Foto. Es zeigte eine hochgewachsene dunkelhaarige Frau mit eindringlichem, wachem Blick und einen Mann, der nicht mehr schlank war, sondern eher ausgemergelt wirkte. Zwischen ihnen stand ein etwa siebenjähriger Junge, der unübersehbar von beiden Elternteilen etwas mitbekommen hatte: Die Augen der Mutter, die markante Kinnpartie des Vaters. Die Eltern hatten ihm jeweils die Hand auf die Schulter gelegt. Emma spürte die Bindung zwischen ihnen auf Anhieb: Diese drei hielten zusammen wie Pech und Schwefel.

»Wer ist das?«, fragte sie.

»Dimitri und Elena Primalow. Sie waren beide hochrangige Nuklearphysiker im russischen Waffenherstellungsprogramm und wichtige Informanten des MI6, bis sie verraten wurden. Vor zwanzig Jahren sind sie nach Großbritannien geflüchtet. Seitdem war vor allem Elena eine enorme Hilfe bei unserer Arbeit.« Er lehnte sich mit der brennenden Zigarette in einer Hand auf seinem Stuhl zurück. Das durch das Bogenfenster hereinfallende Licht erhellte seine Züge, und zum ersten Mal fiel Emma auf, wie müde er wirkte – seine Falten waren noch tiefer als sonst. »Wir glauben, dass sie diejenige ist, die die Russen in Wahrheit wollen.«

Emma betrachtete das Foto ein weiteres Mal, als liefere das kantige Gesicht der Frau irgendwelche Aufschlüsse. Die scharfen Züge verliehen ihr eine eigentümliche Schönheit, und es war, als lodere hinter den dunklen, geheimnisvollen Augen ein unsichtbares Feuer.

»Wie kommen Sie darauf, dass sie es auf sie abgesehen haben?«

Ripley schob eine Akte mit dem Vermerk STRENGGEHEIM über den Tisch, in der mit knappen, sachlichen Worten dargelegt wurde, dass Elena Primalowa Teile der Zentrifuge entwickelt hatte, die die Russen benutzten, um die Entwicklung von waffenfähigem Plutonium zu beschleunigen. Und noch einiges mehr. Sie war sozusagen zum Gesicht des russischen Nuklearprogramms geworden und ständig im Fernsehen zu sehen gewesen.

Emma stieß einen langen Atemzug aus. Ripley hatte nicht übertrieben – sie hatte der russischen Elite nahegestanden und wurde sogar auf Partys beim Präsidenten zu Hause eingeladen. Dass sie das Lager gewechselt hatte, musste die Russen mächtig gewurmt haben.

Elena Primalowa war ohne jeden Zweifel von enormem Wert für den MI6, und als Gegenleistung für die gelieferten Informationen waren ihr und ihrer Familie sowohl die britische Staatsbürgerschaft als auch voller Schutz gewährt worden. Seit fast zwei Jahrzehnten lebten sie unerkannt in einem Dorf in Hampshire.

»Mir ist klar, weshalb die Russen nicht gerade begeistert sind, weil sie sich abgesondert hat«, sagte Emma trocken. »Aber weshalb sind Sie so sicher, dass sie die eigentliche Zielscheibe in dieser Mordserie ist?«

Die Sonne tauchte den Raum in warmes apricotfarbenes Licht, das in der nüchtern-realistischen Büroatmosphäre deplatziert wirkte. In der Ferne hörte Emma den Verkehrslärm, als der einsetzende Berufsverkehr die Stadt lahmzulegen begann.

»Wir haben mit unseren Verbündeten gesprochen. Offenbar stöbert ein GRU-Killerteam seit über einem Jahr ehemalige russische Wissenschaftler auf der ganzen Welt auf und liquidiert sie«, sagte Ripley. »Jedes der bisherigen Opfer hatte eine Verbindung zu Elena Primalowa. Uri Semenow hat sich beispielsweise früher das Büro mit ihr geteilt.« Er hielt inne. »Der Mord an ihm kann ich mir allerdings nicht erklären. Er hatte sich erst am Tag zuvor mit seiner Kontaktperson des Secret Service getroffen. Wir wussten, dass er in großer Gefahr schwebte, deshalb hatten wir ihn an einen anderen Ort gebracht. Er ist erst vor einer Woche in dieses Apartment gezogen.« Ungehalten drückte Ripley seine Zigarette aus. »Ich setze alle verfügbaren Leute auf den Fall an. Wir müssen dem ein Ende bereiten.«

Dass ihn ein Fall so in Aufruhr versetzte, war untypisch für ihn. Emma wartete einen Moment, ehe sie sagte: »Seltsam, das sind doch alles sozusagen alte Fälle. Die Russen gehen ein enormes Risiko ein, wenn sie diese Leute töten, aber wofür? Aus Rache?«

»Ich weiß es nicht«, meinte er. »Die ganze Operation ergibt keinerlei Sinn für mich. Viel zu waghalsig. Und zu extrem. Ich habe die Befürchtung …«

Es klopfte an der Tür. Ripley unterbrach sich. »Herein …«

Die Tür ging auf, und ein großer, schlanker Mann mit hellem, akkurat gescheiteltem Haar trat ein. »Rip, ich wollte nur …« Bei Emmas Anblick hielt er inne. »Entschuldige, alter Knabe. Ich dachte, du bist allein. Hallo, Emma.«

»Hi, Ed.«

Ed Masterson war Ripleys rechte Hand, dessen Aufgabe hauptsächlich daraus bestand, Kontakt zu den Regierungsvertretern zu halten, die die Finanzierung der gesamten Behörde unter sich hatten. Die Arbeit der Agency diente an etlichen Stellen als Bindeglied zwischen dem MI5, dem MI6 und dem Außenministerium, und wenn man nicht aufpasste, geriet man ganz schnell mit der Operation einer anderen Behörde ins Gehege. Masterson sorgte dafür, dass die Grenzen stets gewahrt blieben.

»Ich habe Emma gerade über den Semenow-Fall aufgeklärt«, sagte Ripley mit einem Nicken in ihre Richtung.

Masterson zuckte zusammen. »Ein verdammter Albtraum.« Er sah sie an. »Viel Glück damit.« Er schwenkte die Akte, die er in der Hand hielt. »Die üblichen Nörgler aus der Zentrale haben eine Menge Fragen dazu. Sag Bescheid, wenn du durch bist.«

»Ja, ja«, erwiderte Ripley mit leichter Ungeduld.

Kaum war Masterson verschwunden, sah Emma ihren Chef fragend an.

»Die Morde haben im Cabinet Office für einige Aufregung gesorgt«, erklärte Ripley. »Die wollen, dass das sofort aufhört, und ich will das auch. Und genau da kommen Sie ins Spiel.« Ripley hielt kurz inne. »Wir haben Grund zu der Annahme, dass unsere russischen Freunde vorhaben, Elena Primalowa und ihre Familie schon bald zu beseitigen. Deshalb holen wir die Familie. Alle drei. Und diesmal wird alles glatt über die Bühne gehen.«

Schnell erledigt, dachte Emma leicht enttäuscht. Abholen und in Sicherheit bringen. Trotzdem waren die Zielpersonen hochkarätig, und sie brauchte nicht länger in Ravens T-Shirt-Laden herumzuhängen.

»Was soll ich tun?«, fragte sie.

»Das ist Ihre Zielperson.« Ripley schob ein weiteres Foto über den Schreibtisch. Es zeigte einen jungen Mann mit kantigem Gesicht und dichtem braunem Haar. Die dunklen Augen mit dem nachdenklichen Ausdruck kamen ihr bekannt vor, doch sie brauchte einen Moment, um sie zuzuordnen.

»Ist das der Sohn der Primalows?«, fragte sie.

Ripley nickte. »Das ist Mikhail Primalow. Oder Michael, wie er inzwischen genannt wird. Seine Eltern wurden heute Morgen in Schutzgewahrsam genommen und befinden sich in einem sicheren Unterschlupf außerhalb Londons. Wir wollten auch Michael mitnehmen, aber er hat unser Angebot abgelehnt. Wie man sich vorstellen kann, sind seine Eltern außer sich vor Sorge. Elena …« Er hielt inne. »Sie will nur unter unserem Schutz bleiben, wenn auch Michael dazu bereit ist. Und wir müssen sie schützen.«

Ein seltsamer Unterton schwang in seiner Stimme mit, als er ihren Namen aussprach – eine Art Besitzanspruch. Emma fragte sich, ob er und Elena sich womöglich kannten.

Sie studierte wieder das Foto. »Und wieso will er nicht? Ist er verrückt? Die GRU kann es wahrscheinlich kaum erwarten, ihn aus einem Fenster zu werfen.«

»Er sagt, seine Arbeit als Arzt sei ihm zu wichtig. Er weigert sich, seine Patienten zurückzulassen. Der Mann ist schlimmer als ein Verrückter. Er ist der reinste Märtyrer.«

»Und ich soll ihn überzeugen?«

»Wenn Michael Primalow unsere Hilfe nicht annimmt, müssen wir davon ausgehen, dass er innerhalb der nächsten vierundzwanzig Stunden tot ist«, sagte Ripley rundheraus. »Sobald die Russen merken, dass sich seine Eltern unter unserem Schutz befinden, werden sie nach ihm suchen. Michaels Eltern lieben ihn sehr – er ist ihr einziger Sohn –, und sollten die Russen ihn in die Finger bekommen, tut Elena alles, was Moskau von ihr verlangt, egal, was. Sie braucht dann keiner aus dem Fenster zu stoßen. Weil sie freiwillig springt.«

Seine Stimme war kühl und ruhig, doch in seinem Blick lag eine stählerne Härte.

»Elena ist von größter Bedeutung für uns, deshalb ist es wichtig, Michael so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Tun Sie alles in Ihrer Macht Stehende und überzeugen Sie ihn, dass er unseren Schutz braucht. Freunden Sie sich mit ihm an. Gewinnen Sie sein Vertrauen. Völlig egal. Aber bringen Sie ihn in Sicherheit, bevor die ihn umbringen.«

3

Am nächsten Morgen um sieben Uhr stand Emma am Eingang zum Clissold Park in Nordlondon und kämpfte gegen die Kälte an. Die blauen Extensions waren verschwunden, ebenso die Bikerstiefel und das T-Shirt. Stattdessen trug sie schwarze Sportleggings und eine kuschelige dunkelblaue Fleecejacke mit langen Ärmeln, deren Reißverschluss sie gegen die frühherbstliche Kälte ganz hochgezogen hatte. Ihr schulterlanges brünettes Haar hatte sie zu einem Zopf zusammengebunden – sie sah wie eine gewöhnliche junge Frau aus, die vor dem Büro noch eine Runde joggen ging.

Vorsichtig dehnte sie ihre steifen Glieder. Bis spätabends hatte sie Michael Primalows Akte studiert. Sollten ihn sich die Russen tatsächlich schnappen wollen, wie Ripley vermutete, musste es schnell und sauber über die Bühne gehen.

Jemanden zu retten, der nicht gerettet werden will, ist kein einfaches Unterfangen. Folglich musste sie ihn irgendwie überzeugen, dass er es wollte, und hatte sie ihn erst einmal am Haken, würde die Agency eine Einheit vorbeischicken, die ihn zuerst in einen schwer bewachten Unterschlupf außerhalb Londons brachte, ehe die Familie vollends untertauchte, an einen Ort, wo alle bis zu ihrem Lebensende glücklich und zufrieden leben würden.

Aber zuerst musste sie ihn auf ihre Seite ziehen.

Sie schwankte zwischen freudiger Erregung und Nervosität. Dies war die wichtigste Operation, die Ripley ihr je anvertraut hatte, und sie wusste immer noch nicht recht, wieso er ausgerechnet sie ausgewählt hatte, schließlich war sie erst seit zwei Jahren dabei. Ravens Gruppe zu infiltrieren war ihr bisher größter Undercover-Einsatz gewesen.

»Wir haben es mit erfahreneren Agenten versucht, aber er hat sie allesamt vor die Tür gesetzt. Sie sind in seinem Alter. Vielleicht hört er ja auf Sie«, hatte Ripley gesagt, ehe er ihr Drängen auf weitere Details kurzerhand abgewürgt und ihr einen Stapel Unterlagen in die Hand gedrückt hatte. »Lernen Sie alles auswendig«, hatte er angeordnet. »Primalow lässt sich von keinem herumkommandieren oder gar durch Drohungen zwingen. Er ist ein kluger Bursche und stur noch dazu. Sie werden ihn dazu bringen müssen, Ihnen zu vertrauen. Und daran sind bisher alle gescheitert, die es versucht haben.«

Also hatte Emma sich den ganzen Abend mit Michael Primalow vertraut gemacht: mit seiner schulischen Laufbahn, den erstklassigen Leistungen an der Uni, seinem Durchmarsch durch das Medizinstudium. Er hatte sich auf Pädiatrie spezialisiert und vor einem Jahr an ein anderes Krankenhaus gewechselt, damit er die Arbeit mit seinen kleinen Patienten fortsetzen konnte. Sie wusste alles über ihn, bis hin zu seiner Aversion gegen Auberginen und seiner Allergie gegen Kodein. Sie konnte nur hoffen, dass das ausreichen würde.

Emma sah auf ihre Uhr und hüpfte ein paarmal auf der Stelle, um ihren Kreislauf in Schwung zu bringen, ehe sie sich dem Strom der Jogger und Radler anschloss, die durch das schmiedeeiserne Tor auf dem Weg entlangströmten. Selbst um diese Uhrzeit herrschte reger Betrieb im Park. Sie schlug bewusst ein langsames Tempo an, damit sie die Gesichter ringsum im Auge behalten konnte. Eine müde wirkende Frau schob einen dunkelblauen Kinderwagen mit einem Baby vor sich her, das erschöpft unaufhörlich schrie. Eine große, schlanke brünette Frau joggte konzentriert an ihr vorbei, den Blick stur geradeaus gerichtet.

Hauptsächlich jedoch begegnete sie Pendlern, die mit Pappkaffeebechern und hochgeschlagenen Jackenkragen durch den Park hasteten.

Von Michael war weit und breit nichts zu sehen.

Nach etwa zehn Minuten verließ Emma den Weg und ließ unter dem Vorwand ausgiebiger Dehnübungen den Blick umherschweifen. Er musste hier irgendwo sein. Der in der Akte beschriebene Mann war ein Gewohnheitstier: Er joggte nicht nur jeden Tag um dieselbe Uhrzeit, sondern nahm zudem stets dieselbe Strecke. Sieben Tage die Woche. Zweiundfünfzig Wochen im Jahr.

Gerade als sie sich wieder in Bewegung setzte, rannte ein Mann an ihr vorbei in die entgegengesetzte Richtung. Sein dunkles Haar war zerzaust, sein Gesicht schweißnass, doch sie hatte das Foto genau studiert und erkannte ihn auf Anhieb.

Danke, dass du so vorhersehbar bist, dachte Emma und lief los.

Mit ihm Schritt zu halten erwies sich als reichlich schwierig. Michael Primalow legte ein strammes Tempo vor, sodass sie sich mächtig ins Zeug legen musste, um mitzuhalten. Innerhalb weniger Minuten war sie völlig außer Atem.

Er drehte seine Runde tagtäglich, wohingegen sie die letzten drei Monate in einem T-Shirt-Shop in Camden herumgehockt und einen auf Veganerin gemacht hatte.

Sie musste ihn irgendwie bremsen.

In der Ferne machte sie eine Stelle aus, an der sich mehrere Wege kreuzten. Wenn sie es geschickt anstellte, könnte es funktionieren.

Mit gesenktem Kopf sammelte sie ihre Kräfte und rannte an ihm vorbei. An der Gabelung bog sie nach rechts auf den Seitenpfad ab, blieb jedoch nach ein paar Metern abrupt stehen, ließ sich auf ein Knie sinken und hielt krampfhaft ihren Knöchel fest.

»Scheiße«, fluchte sie. »Aua!«

Michael preschte an ihr vorbei. Zuerst warf er ihr nur einen flüchtigen Blick zu, dann drosselte er das Tempo und blickte über die Schulter. Als er sie auf dem Boden kauern sah, beide Hände um den Fuß gelegt, blieb er stehen und zog seine Ohrstöpsel heraus.

Dann trabte er wie erwartet zu ihr herüber.

»Hey.« Er ging neben ihr in die Hocke und strich sich das feuchte Haar aus der Stirn. »Haben Sie sich verletzt?«

Sein Akzent verriet keinerlei russischen Einschlag, sondern klang nach reinstem Nordlondon.

Mit gespielter Verlegenheit deutete Emma auf ihren Fuß. »Mein Knöchel. Bestimmt ist es halb so wild. Bloß verstaucht oder so. Das wird schon wieder.« Sie versuchte aufzustehen, sackte jedoch mit einem scharfen Atemzug wieder zusammen. »Es tut nur gerade höllisch weh.«

Seine Miene wurde ernster. »Ich sollte mir das lieber mal ansehen.« Er machte eine bescheidene Geste. »Ob Sie’s glauben oder nicht, aber ich bin zufällig Arzt.«

»Tatsächlich?« Sie sah ihn staunend an. »O Gott, das ist so was von peinlich.«

Der Anflug eines Lächelns umspielte seine Mundwinkel. »Muss es nicht sein. So was kommt vor.«

In der Akte gab es keine Fotos, die ihn lächelnd zeigten. Es veränderte sein Gesicht ganz und gar, verlieh ihm etwas Jungenhaftes, Aufgeschlossenes.

»Ich bin selbst schuld. Wäre ich nicht so um diese Ecke geschossen …« Zögernd streckte Emma das Bein.

»So was geht ganz schnell. An der Gabelung da liegt Kies, auf dem man gerne mal wegrutscht. Ich laufe die Strecke jeden Tag, deshalb weiß ich, dass es die Stelle in sich hat.« Sanft rollte er ihre Socke herunter und drückte vorsichtig auf einen Punkt knapp über dem Knöchel. »Tut es weh, wenn ich das mache?«

Sie schüttelte den Kopf.

Er tastete weiter, drückte hier und da. »Eine Schwellung kann ich nicht feststellen.« Er hob den Kopf, sodass sie geradewegs in die tiefbraunen Augen blickte, die sie aus der Akte kannte. Er war noch unrasiert, deshalb bedeckte ein dunkler Bartschatten seine Wangen. »Können Sie stehen?«

»Ich denke schon.«

Er richtete sich auf und half ihr hoch, wobei er sie mit einer Hand stützte, als sie mit gespielter Vorsicht ein paar Schritte machte und bei der Gelegenheit den Blick umherschweifen ließ, doch abgesehen von der kleiner werdenden Gestalt eines Radfahrers waren sie ganz allein.

»Versuchen Sie mal, das Bein zu belasten«, sagte Michael, der immer noch auf ihren Knöchel blickte.

Emma trat mit dem vollen Gewicht auf. »Eigentlich bin ich nicht verletzt«, gestand sie, »sondern muss mit Ihnen reden.«

Er machte den Mund auf und schloss ihn wieder, während er argwöhnisch die Stirn runzelte.

»Ich heiße Emma Makepeace und arbeite für eine Regierungsbehörde, die für Ihren Schutz verantwortlich ist. Ihre Familie schwebt in ernsthafter Gefahr, und ich will helfen, Sie in Sicherheit zu bringen, wenn Sie mich lassen.«

Seine Miene wurde stählern, und er riss die Hand von ihrem Arm, als hätte er sich verbrannt. »Was soll das? Wieso tun Sie so, als wären Sie verletzt?«

»Weil ich wusste, dass Sie stehen bleiben und mir helfen würden, und ich musste mit Ihnen reden, ohne dass es jemand mitbekommt«, antwortete sie wahrheitsgetreu. »Ich fürchte, Ihnen ist nicht klar, in welcher Gefahr Sie sind. Die suchen nach Ihnen, in dieser Sekunde. Und wenn ich Sie finden kann, dann schaffen die das auch.«

»Die?« Er schnaubte abfällig. »Wer sind die?«

»Der russische Geheimdienst. Sie haben es auf Sie abgesehen. Wir gehen davon aus, dass sie Sie entführen und als Druckmittel benutzen wollen, um an Ihre Eltern ranzukommen.«

»Ich bitte Sie …«, begann er, doch sie fiel ihm ins Wort.

»Hören Sie mir genau zu.«, sagte Emma mit fester Stimme. »Wenn die Sie schnappen, gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sie lassen Sie am Leben, foltern Sie und schicken das Video an Ihre Mutter. Oder aber sie bringen Sie um und schicken ihr Ihre Augen als Souvenir. Egal, wie die Sache ausgeht, stehen Sie auf der Verliererseite. Ihre Eltern. Alle anderen. Es sei denn, Sie kommen mit mir. Hier draußen und ganz alleine werden Sie sterben. So einfach ist das.«

Für den Bruchteil einer Sekunde flackerte etwas in seinen Augen auf – Angst. Doch dann verschloss sich seine Miene wieder.

»O Gott, Sie klingen wie meine Mutter. Hat sie Sie geschickt?« Er wartete ihre Antwort nicht ab. »Sie können ihr ausrichten, dass ich schon ein großer Junge bin. Sie ist in Sicherheit, Dad ist in Sicherheit, das ist das Wichtigste. Aber ich laufe nicht weg. Vor nichts und niemandem.«

Man hatte Emma gewarnt, dass es so ablaufen würde. Michael war mit den Geschichten seiner Eltern über russische Gewalt und Spione aufgewachsen, hatte aber irgendwann beschlossen, dass all das mit ihm nichts zu tun hatte. Er wollte nicht glauben, dass er in dieser Welt gefangen war, auch wenn es den Tatsachen entsprach. Er hatte die Schlacht bereits verloren, ohne auch nur eine Sekunde gekämpft zu haben.

Eine Bewegung erregte Emmas Aufmerksamkeit. Jemand kam in ihre Richtung gelaufen. Etwa siebzig Meter von ihnen entfernt, allerdings konnte sie sein Gesicht nicht ausmachen.

»Dr. Primalow«, sagte sie mit neuerlicher Eindringlichkeit. »Bitte glauben Sie mir. Sie sind in Lebensgefahr. Kommen Sie mit mir. Wir wollen Ihnen nur helfen.«

Doch Michael wich zurück und hob die Hände. »Wer auch immer Sie sein mögen, Sie haben Ihr Bestes getan, aber meine Antwort ist dieselbe. Sagen Sie Ihren Leuten, dass ich ihr Angebot nicht annehme. Ich will nur, dass man mich zufriedenlässt.« Er hielt kurz inne. »Und richten Sie meiner Mutter aus, sie soll sich keine Sorgen machen. Und jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Bitte.«

Der Jogger war noch etwa dreißig Meter entfernt. Ein Mann. Dunkles Haar. Kleiner als der Durchschnitt. Er lief schnell. Er wirkte nicht bedrohlich, andererseits könnte man von ihr dasselbe behaupten.

»Na gut«, sagte sie, ohne den Jogger aus den Augen zu lassen. Zwanzig Meter. »Es ist Ihre Entscheidung. Aber bitte tun Sie mir einen Gefallen, ja?« Sie reichte ihm eine Visitenkarte, auf der lediglich eine Telefonnummer stand. »Sollten Sie es sich anders überlegen oder in Schwierigkeiten geraten, rufen Sie diese Nummer an. Gehen Sie keine Risiken ein.«

Ein überraschter Ausdruck erschien auf Michaels Miene, als hätte er mit mehr Widerstand gerechnet. Er steckte die Karte ein.

»Ich werde nicht anrufen«, warnte er.

»Ich wünschte trotzdem, Sie würden es tun«, konterte sie und wich zurück. »Ich bin die Einzige, die Ihnen das Leben retten kann.«

Einen Moment lang zögerte er und sah sie verblüfft an, doch dann zuckte er die Achseln, als schüttle er im wahrsten Sinne ihre Warnung ab, und lief davon.

Emma stand an der Gabelung und sah zu, wie ihre Zielperson immer kleiner wurde. Sie war fest entschlossen, ihm auf den Fersen zu bleiben, wollte jedoch keine Szene machen, deshalb gab sie ihm einen angemessenen Vorsprung.

In diesem Moment lösten sich zwei Gestalten aus dem frühmorgendlichen Dunst. Sie trugen solide Laufkleidung, neu, aber ansonsten unauffällig, und wirkten auch sonst ganz normal. Doch etwas irritierte sie an ihnen, nur konnte sie im ersten Moment nicht sagen, was. Sie waren beide unübersehbar trainiert und joggten mit beinahe unheimlicher Geschmeidigkeit nebeneinanderher. Der Mann war groß und muskulös, die Frau besaß einen fast knabenhaften Körperbau, ohne nennenswerte Brüste, hatte lange, schlanke Arme und Beine.

Sie schienen sich auszukennen und liefen flott, den Blick stur geradeaus gerichtet. Erst jetzt ging ihr auf, was sie störte: Nicht ihr Aussehen, sondern die Art, wie sie liefen. Die bemerkenswerte Präzision, jeder Schritt exakt gleich lang wie der nächste, eine Synchronität, wie man sie nur beim Militär lernte.

Wieder ging Emma in die Hocke, als wollte sie ihre Schuhe binden, während sie das Pärchen weiter beobachtete. Ihre Ohrstöpsel sahen wie normale Kopfhörer aus, doch das hatte nichts zu sagen: Sie hatte selbst schon harmlos aussehende Zweiwege-Ohrstöpsel benutzt.

Inzwischen waren die beiden näher gekommen. Sie liefen immer noch schnell. Emma senkte den Blick und lauschte dem simultanen Rhythmus ihrer Laufschuhe auf dem Weg.

Kaum hatten sie sie passiert, sprang sie auf und folgte ihnen.

Das einzig Verdächtige bestand darin, dass sie hervorragende Läufer waren. Lediglich Emmas Instinkt hatte Alarm geschlagen. Wenn sie danebenlag, hatte sie wertvolle Zeit verloren. Dennoch blieb sie ihnen auf den Fersen.

Die beiden joggten an einem Wäldchen und einem breiten Grünstreifen vorbei. Wenig später erblickte Emma Michaels dunklen Haarschopf und das schwarze T-Shirt in der Ferne.

Das Joggerpärchen tauschte einen Blick, und die Frau nickte wie zur Bestätigung.

Der Mann fuhr sich übers Ohr, was auf einen zufälligen Beobachter wohl unwillkürlich gewirkt hätte, doch Emma sah, dass er leise sprach, während die Frau Michael im Blick behielt, wobei sie eine Hand über ihrer Jackentasche schweben ließ.

Emma hatte das Gefühl, als ziehe sich ihr Brustkasten zusammen.

Sie hatte recht gehabt.

Und in diesem Moment erhielten sie offenbar Anweisungen.

Nur mit Mühe gelang es ihr, gleichmäßig weiterzulaufen, während sie im Geiste die unterschiedlichen Möglichkeiten durchspielte. Würden sie es wagen, es gleich hier zu tun, am helllichten Tag in einem belebten Park? Das wäre ein Vorfall von internationaler Tragweite, mit extremen politischen Folgen, falls es herauskäme. Doch die bewährten Spionageregeln hatten die Russen auch nicht davon abgehalten, in jüngster Zeit ungestraft eine ganze Reihe Morde zu begehen; und sie hatten schon früher Menschen in britischen Parks angegriffen – in entlegenen Käffern, auf ruhigen Straßen.

Im Gegensatz zum British Secret Service, dessen Arbeit der Aufsicht durch einen parlamentarischen Ausschuss unterliegt, ist die GRU als Zentralorgan des Nachrichtendienstes dem Militär zugeordnet, mit handverlesenen Agenten, die als sehr loyale und patriotische Soldaten gelten und ausgewählt werden, weil sie bei Ausübung eines Auftrags jederzeit für ihr Land sterben würden. Innerhalb dieser Gruppe werden einige wenige als Attentäter rekrutiert, die nach ihrer Ausbildung zu den gefürchtetsten Agenten der Welt gehören.

Russland vergisst nicht und vergibt nicht.

Ja, deshalb würden sie Michael Primalow durchaus mitten in diesem Park ermorden, wenn ihr Befehl so lautete. Und er bekäme nicht einmal mit, wie sie sich ihm näherten.

Eine neue, veränderte Eindringlichkeit lag in den Bewegungen der beiden Russen, lange, weit ausholende Schritte wie zwei Wölfe, die einem verwundeten Reh nachsetzten.

Instinktiv zog auch Emma ihr Tempo an, zwang sich jedoch, es zu drosseln und weiter mit ruhiger, stetiger Geschwindigkeit zu laufen.

Sie konnte sie nicht offen stellen – nur im äußersten Notfall. Sie waren zahlenmäßig überlegen und aller Wahrscheinlichkeit nach bewaffnet. Britische Geheimdienstoffiziere trugen nicht routinemäßig Waffen; hätte sie eine für diese Operation gewollt, hätte der erforderliche Papierkram den ganzen Tag in Anspruch genommen, außerdem hätte Ripley ohnehin nicht mitgespielt.

Nein, sie brauchte einen besseren Plan. Einen, bei dem es nicht um sieben Uhr morgens in einem öffentlichen Park in Nordlondon zu einer Schießerei kam.

Emma überlegte immer noch, was sie tun sollte, als die beiden Jogger unvermittelt stehen blieben.

Es ging alles so schnell, dass sie nicht reagieren konnte. Gerade noch waren sie in vollem Tempo gejoggt, und nun drohte Emma, geradewegs in sie hineinzulaufen.

Beim Versuch, das Tempo herauszunehmen, geriet sie ins Schlittern. Der Mann drehte sich um. In seinen blauen Augen stand die kalte, berechnende Rücksichtslosigkeit eines Raubtiers.

»Vorsicht!«, bellte Emma, während sich ihre Gedanken überschlugen, scherte abrupt zur Seite aus und überholte die beiden.

Ihr Herz hämmerte, als sie weiterrannte. Stehen zu bleiben und sich zurückfallen zu lassen, war ein klassisches Manöver, das sie selbst viele Male angewandt hatte, um herauszufinden, ob ihr jemand folgte. Sie hätte darauf vorbereitet sein müssen, aber sie war zu dicht hinter ihnen, zu abgelenkt gewesen.

Jetzt hatten sie ihr Gesicht gesehen und würden es wiedererkennen.

Hätte sie noch Zweifel gehabt, wer die beiden waren, so hatte dieser Schachzug sie vollends ausgeräumt. Die Ausführung war perfekt gewesen.

Emma spürte ihre Blicke, die sich wie eisige Pfeile in ihren Rücken bohrten – ein GRU-Killerkommando will man überall haben, bloß nicht hinter sich.

Michael lief immer noch durch den Park, ohne zu ahnen, welches Drama sich gerade abspielte. Ihn im Blick zu haben half ihr, sich zu fokussieren. Sein Schutz war ihr Auftrag, das Einzige, was zählte.

Allmählich drosselte sie ihr Tempo, so als ginge ihr die Puste aus, während Michael sich weiter entfernte. Sie hörte das Pärchen näher kommen, trotzdem verlangsamte sie das Tempo, presste sich schwer atmend die Hand in die Seite. Schon bald war Michael aus ihrem Blickfeld verschwunden.

Einen Moment später sprinteten die beiden Läufer vorbei, ohne sie zu beachten.

Emma gewährte ihnen einen angemessenen Vorsprung, ehe sie sich erneut in Bewegung setzte.

Das Adrenalin verlieh ihr neue Energie. Bei jedem Schritt fragte sie sich, wie die beiden weiter vorgehen würden: Wollten sie ihn schnappen, wenn er den Park verließ, oder käme es zu einer öffentlichen Hinrichtung? Würden sie ihn in einen wartenden Wagen stoßen?

Der Parkausgang kam in Sicht. Emma wappnete sich. Unterdessen befanden sich die Russen direkt hinter Michael, dicht genug, um ihm ohne Weiteres ein Messer zwischen die Rippen zu stoßen.

Doch die beiden Agenten packten ihn weder, noch schossen sie oder stachen auf ihn ein. Stattdessen bogen sie auf einen Seitenweg ab und trabten davon.

Zum zweiten Mal innerhalb von zehn Minuten hatte die Situation Emma kalt erwischt, und ihr blieb nur, verblüfft zuzusehen, wie die beiden Jogger verschwanden.

Was verdammt noch mal war das denn?

Doch sie hatte keine Zeit zum Grübeln, denn Michael hatte den Park unterdessen verlassen.

Mit dem Ärmel wischte sie sich den Schweiß von der Stirn und setzte ihm nach.

Der Verkehr rumpelte an ihr vorbei, doch sie bemerkte es kaum. Fünf scheinbar endlose Sekunden verstrichen, bis sie endlich bemerkte, wie er sich scheinbar unbesorgt durch die Menge schlängelte.

Mit einem erleichterten Seufzer heftete sie sich neuerlich an seine Fersen, während sie die Ereignisse noch einmal Revue passieren ließ. Die beiden Jogger hatten nie die Absicht gehabt, Michael zu entführen, sondern offenbar lediglich Informationen gesammelt. Durch die Taktik, stehen zu bleiben und Emma vorbeilaufen zu lassen, hatten sie nur herausfinden wollen, ob er unter Schutz stand.

Sie dachte an den Schockmoment, als der Mann sich zu ihr umgedreht und sie fixiert hatte. Hatte er innerhalb von wenigen Sekunden kapiert, wer sie war?

Wohl kaum. Ihre gespielte Wut hatte authentisch gewirkt. Und mit ihrem vorgetäuschten Seitenstechen wenige Minuten danach hatte sie sie ganz klar in die Irre geführt. Sie hatten sie im Vorbeilaufen nicht einmal eines Blickes gewürdigt.

Bei dem Gedanken durchströmte sie eine unerwartete Euphorie. Sie hatte ein russisches Killerteam ausgetrickst. Ganz allein. Jetzt brauchte sie allerdings Verstärkung.

Ohne Michael aus den Augen zu lassen, der endlich ins Schritttempo gewechselt hatte, zog Emma ihr Handy heraus und wählte eine Nummer.

»Vernon Institute«, meldete sich eine Frauenstimme knapp.

»Hier ist Makepeace. Ich brauche R.«

Dann herrschte Stille. Ein Gefühl, als falle man in einen tiefen Brunnen – die Agency verkürzt die Wartezeit nicht mit Musik –, dann war Ripley am Apparat.

»Haben Sie ihn?«

»Negativ. Er hat mein Angebot ebenfalls abgelehnt. Außerdem hatten wir Gesellschaft. Ein paar Freunde aus der alten Heimat sind aufgetaucht. Sieht aus, als werde bald eine Party veranstaltet.«

»Wie viele?«, fragte er knapp.

»Bisher zwei, aber es könnten noch mehr werden.«

»Höchstwahrscheinlich. Haben die Sie angegriffen?«

»Nein. Die, die ich gesehen habe, haben frühzeitig abgebrochen, aber bestimmt warten irgendwo schon andere darauf, die Überwachung zu übernehmen. Ich könnte Hilfe gebrauchen.«

»Ich kann Ihnen keine zur Verfügung stellen«, erklärte er tonlos. »Das ist Ihr Einsatz.«

Emma war so verblüfft, dass sie erst nach einem Moment antwortete. »Ich bin jetzt schon allein gegen zwei, dabei habe ich gerade erst angefangen. Sie haben selbst gesagt, es könnten ohne Weiteres noch mehr werden. Alleine schaffe ich das nicht.«

Das kühle Schweigen zog sich in die Länge, sodass sich ihr Magen zusammenkrampfte.

Als Ripley schließlich fortfuhr, lag auf einmal eine Eindringlichkeit in seiner Stimme. »Ich hätte Sie nicht für den Einsatz ausgewählt, wenn ich Zweifel an Ihren Fähigkeiten gehabt hätte. Sie haben Ihr ganzes Leben darauf hingearbeitet und sind schon lange bereit dafür. Sie müssen das allein schaffen.«

Emma war nicht sicher, was sie mit dieser Aussage anfangen sollte. So schmeichelhaft sein Vertrauen in sie sein mochte, sie hatte es hier schließlich mit Moskau zu tun. Sie rechnete mit einem Team aus mindestens vier Leuten und bräuchte mehr Ausrüstung und mehr Leute – mehr von allem.

Vor ihr bog Michael gerade in die Straße ein, wo er wohnte. Zwar sah sie niemanden, der ihm folgte, trotzdem mussten sie hier irgendwo sein. Emma spürte es mit dem Instinkt einer Katze, die weiß, dass der Fuchs in der Nähe ist.

»Ich komme klar.« Verhaltenheit schwang in ihrer Stimme mit, doch Ripley schien es nicht zu merken.

»Hervorragend. Also, hören Sie zu. Wir wussten im Vorfeld, dass er höchstwahrscheinlich nein sagen würde. Und, dass unsere russischen Freunde auftauchen würden. Nichts, was hier gerade passiert, sollte Sie überraschen.« Jetzt schwang wieder beruhigende Ermutigung in seinem Tonfall mit. »Sie sind genau da, wo Sie sein sollen. Bleiben Sie erst mal dran, und gehen Sie erneut auf ihn zu, wenn es passt. Wir haben Ihnen einiges an Ausrüstung dagelassen. Martha teilt Ihnen die Einzelheiten noch mit. Sobald er so weit ist, rufen Sie an, dann holen wir Sie beide raus.«

Der Lärm eines vorbeirumpelnden LKW schluckte Ripleys Stimme, deshalb schirmte Emma das Handymikro mit der Hand ab. »Tun Sie, was nötig ist, um ihn zu schützen. Ich stehe hinter Ihnen«, hörte sie Ripley noch sagen. Der LKW-Fahrer drückte auf die Hupe und gestikulierte wütend, weil ein Wagen auf der gelben Doppellinie stehen geblieben war. Emma glaubte Ripley, noch etwas hinzuzufügen hören, doch seine Stimme ging neuerlich unter. In der nachfolgenden Stille hörte sie klar und deutlich seine letzten Worte.

»Ich zähle auf Sie.«

Dann war die Leitung tot.

4

Emma hatte schon immer Spionin werden wollen. Sobald sie groß genug gewesen war, um zu verstehen, worin deren Arbeit bestand, war sie fest entschlossen gewesen, denselben Weg einzuschlagen.

Jeder, der die Wahrheit über ihre Familie kannte, hätte verstanden, weshalb sie dieses Ziel mit solcher Leidenschaft verfolgte. Schließlich handelte die erste Spionagegeschichte ihres Lebens von einem ganz besonderen Agenten – ihrem Vater.

Von Kindesbeinen an hatte die Mutter ihr von ihm erzählt: Abends im Bett, wenn andere kleine Mädchen Geschichten von nimmersatten Raupen und honigliebenden Bären lauschten, erzählte sie von Emmas Vater.

So erfuhr sie, dass er für die russische Regierung gearbeitet, sein Heimatland jedoch verraten hatte, indem er in jenen chaotischen Jahren nach Ende des Kalten Krieges den britischen Agenten geheime Informationen zugeschanzt hatte.

»Er wollte doch nur dafür sorgen, dass in Russland Frieden und Demokratie herrschen«, hatte ihre Mutter erklärt. »Er wollte Gutes bewirken.«

Aber dieser Wunsch hatte sich nicht erfüllt.

Vier Jahre lang hatte er dem MI6 wertvolle Informationen geliefert, als jemand Verdacht schöpfte. Durch welche weitergegebene Information genau er aufgeflogen war, sollte er nie erfahren, doch von einem Tag auf den anderen war alles anders gewesen; es geschah unauffällig, aber ihm fiel auf, dass er verfolgt wurde, wenn er morgens zur Arbeit ging. Emmas Mutter, zu dieser Zeit hochschwanger mit Emma, ihrem ersten Kind, kam eines Nachmittags vom Einkaufen zurück und stellte fest, dass hier und da Gegenstände verschoben oder verrückt worden waren. Nur ein winziges Stückchen. Wäre sie nicht so eine akribische Hausfrau gewesen, hätte sie es womöglich gar nicht bemerkt.

»Es waren nur Kleinigkeiten. Ein Blatt Papier lag umgedreht auf dem Schreibtisch, obwohl ich sicher wusste, dass es zuvor noch mit der Schrift nach oben dort gelegen hatte«, schilderte sie mit dem sanften Akzent, den sie nie ganz abgelegt hatte. »Kleidungsstücke in der Schublade … alle fein säuberlich zusammengelegt, aber in der falschen Reihenfolge.« Sie hatte die Hände gehoben. »Da wusste ich es.«

Von diesem Moment an hatte Emmas Vater seine gesamte Energie darauf verwendet, seine schwangere Frau außer Landes zu schaffen.

»Ihm war bewusst, dass dies unser Ende bedeutete. In Russland gibt es keine zweite Chance«, hatte ihre Mutter immer gesagt.

»Aber warum ist er nicht mitgekommen?«, hatte Emma stets nachgehakt, »sondern geblieben?«

Ihre Mutter hatte ihr stets über das feine blonde Haar gestreichelt und auf einen unbestimmten Punkt in der Ferne geblickt. »Weil sie uns sonst nur gefolgt wären. Man hätte uns an der Grenze aufgehalten, deshalb ist er geblieben. Um seine Familie zu retten. Dich.«

»Und warum ist er nicht nachgekommen? Später«, hatte Emma leicht vorwurfsvoll nachgebohrt, woraufhin ihre Mutter mit der typisch russischen Geradlinigkeit geantwortet hatte: »Weil er da längst tot war, Kleines.«

Diese Geschichte erzählte ihre Mutter ihr viele, viele Male, immer wieder, als müsse sie sie laut aussprechen, um sie wirklich glauben zu können. Als Emma sechs war, konnte sie sie ohne Mühe wiedergeben, Wort für Wort.

Eines Tages war ihr Vater aufgelöst von der Arbeit nach Hause gekommen, kreidebleich und mit schweißbedeckter Stirn, als hätte er die Grippe.