9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Piper ebooks

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

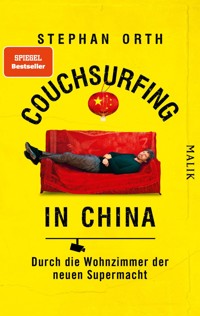

Wie ticken die Menschen in China? Drei Monate lang erkundet Couchsurfer Stephan Orth das Reich der Mitte: vom Spielerparadies Macao im Süden bis nach Dandong an der Grenze zu Nordkorea, von Shanghai bis in die Krisenprovinz Xinjiang. Er besucht Hightech-Metropolen, die mit totaler Überwachung experimentieren, und abgeschiedene Dörfer, in denen fürs Willkommensessen der Hund geschlachtet wird. Er wird als Gast einer Live-Fernsehshow zensiert und tritt fast einer verbotenen Sekte bei. Dabei wird immer deutlicher, wie sich das Leben hinter den Kulissen der neuen Supermacht gestaltet, welche Träume und Ängste die Menschen bewegen: Und plötzlich wirkt das schwer durchschaubare China viel weniger fremd, als man vermutet hätte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.malik.de

Für Xiao Bai

Zum Schutz der Personen wurde die Mehrzahl der Namen im Text geändert. Einige Gespräche wurden mithilfe einer Handy-Übersetzungssoftware geführt; manche öffentlichen Schriftzeichen wurden zunächst fotografiert und später von Muttersprachlern übersetzt.

© Piper Verlag GmbH, München 2019

Redaktion: Ulrike Ostermeyer, Berlin

Fotos: Stephan Orth; mit Ausnahme der Fotos im ersten Bildteil auf S. 1, 10 oben und unten, 16 oben und unten, im zweiten Bildteil auf S. 1, 2 oben und unten, 3 oben und unten, 5 rechts unten, sowie das im Innenteil mit ** markierte Bild: Stefen Chow. Das im Innenteil mit * markierte Bild: Stephan Orth/Pitu-App

Karte: Birgit Kohlhaas

Covergestaltung: Birgit Kohlhaas

Coverabbildung: Stefen Chow

Datenkonvertierung: Eberl & Kœsel Studio GmbH

Sämtliche Inhalte dieses E-Books sind urheberrechtlich geschützt. Der Käufer erwirbt lediglich eine Lizenz für den persönlichen Gebrauch auf eigenen Endgeräten. Urheberrechtsverstöße schaden den Autoren und ihren Werken. Die Weiterverbreitung, Vervielfältigung oder öffentliche Wiedergabe ist ausdrücklich untersagt und kann zivil- und/oder strafrechtliche Folgen haben.

Inhalte fremder Webseiten, auf die in diesem Buch (etwa durch Links) hingewiesen wird, macht sich der Verlag nicht zu eigen. Eine Haftung dafür übernimmt der Verlag nicht.

Bei der Bezeichnung »Couchsurfing« handelt es sich um eine eingetragene Marke der Couchsurfing International, Inc. Der Titel dieses Buches und der Verlag stehen in keiner Beziehung zur Marke. Weiterhin besteht keine Partnerschaft, Zugehörigkeit, Lizenz oder sonstige Beziehung zu Couchsurfing International, Inc.

Inhalt

Cover & Impressum

Karte

Motto

Ankunft in der Zukunft

Hamburg

Der Chinesische Traum

Kein Buch über China

Macau

Millionäre im Jogginganzug

Ranking: Millionenstädte die (fast) keiner kennt

Shenzhen

Die elektrische Stadt

Hightech und Hotpot

Ranking: Fünf Unternehmen die man kennen muss

Foshan

Verkaufen für Profis

Ranking: Die besten Chinglish-Sätze

Yangshuo

Die wilde West-Straße

Wenshi

Hunde und Lokalpolitik

Zhangjiajie

Bald sehr berühmt

Ranking: Kurioses aus der Zensur

Herzchen, Daumen hoch

Dandong

Das Restaurant am Rande der Welt

Peking

Pinkland

Shanghai

Schnappi in Shanghai

Ein nachdenklicher Hulk

Ranking: Die besten Übersetzungen von Markennamen

Hangzhou

Berühmt am Computer

Ranking: Die besten Trinkwasser-Sorten

Guiyang

Weniger schlimm als Hitler

Ranking: Seltsames fürs Smartphone

Tengchong

Die Stimme des Meisters

Lijiang

Per Anhalter nach Shangri-La

Ranking: Fünf chinesische Sprichwörter die das Land erklären

Yading

Gott der Weisheit, Gott des Mitleids

Chengdu

Kindergeld

Ranking: Die niedlichsten Panda-Videos auf Bildschirmen in der U-Bahn von Chengdu

Kashgar

Point Zero

Ranking: Fünf weitere Reisetipps des Autors

Ürümqi

Studieren gehen

Dank

Nachwort

Bildteil

Ein Großvater und sein Enkel betrachten von einem Hügel die Aussicht. Der Enkel sagt: Das Neonlicht ist sehr schön, weil dadurch die Stadt so bunt wirkt. Der Großvater darauf: Als das Neonlicht nicht existierte, konnten die Menschen die Sterne sehen, was viel schöner war.

Schreibe einen Text über dieses Thema!

Aufgabe für Schüler bei der gaokao-Prüfung, die über die Uni-Zulassung entscheidet, in der Provinz Liaoning, 2014

Ankunft in der Zukunft

In einem fliegenden Auto rase ich durch ein Wolkenkratzer-Labyrinth aus Glas und Stahlbeton. Der Himmel ist schwarz, und die Fenster leuchten kalt, anstelle von Straßen zeigen Linien aus Neonlicht die Route an. Ich höre eine Hupe, was für ein seltsam altmodisches Geräusch, und reagiere mit einem blitzschnellen Ausweichmanöver nach oben. Gerade noch rechtzeitig, denn nur um Zentimeter entgehe ich der Kollision mit einem entgegenkommenden Fluggerät, das aussieht wie ein Zugwaggon. Auf LED-Verkehrsschildern stehen ein paar Daten: 21. Oktober 2052, 21.45 Uhr, 23 Grad Celsius, Regen.

Plötzlich überholt mich ein schwarzer Cabrio-Sportwagenflieger, der am Heck mit einem riesigen Totenschädel verziert ist. Der Fahrer hat einen menschlichen Kopf mit Augenklappe, aber den Körper eines Roboters. Er bremst direkt vor mir und schießt aus dem Arm einen Lichtstrahl ab, der meine Beifahrerin einhüllt und in sein Auto zieht. Sie hat rosafarbene Augen und Haare und ebenfalls die metallenen Glieder eines Roboterkörpers.

Er gibt Gas, ich folge ihm durch Häuserschluchten und über einen schwarzen See, in dem sich die cyanfarbenen Lichter der Zukunftsstadt spiegeln. Ein paar Polizei-Jets kommen mir zu Hilfe, schwirren rechts und links um mich herum und rammen dann das Fluggerät des Fieslings. Er stürzt ab, die Dame fällt heraus, mit einem blitzschnellen Flugmanöver und einem beherzten Handgriff kann ich sie retten. »Winner is human«, steht auf dem Bildschirm.

Ich nehme die Virtual-Reality-Brille ab, löse den Anschnallgurt und stehe auf. Auf dem Weg zum Ausgang muss ich durch einen Shop, der Plastikschwerter und Horoskoptassen anbietet, Drohnen und Roboter, selbst elektrische Marienkäfer sind dabei und ein »first robot for baby«. Ich kaufe nichts.

Zurück an die frische Luft. »Chinas erster Big-Data-Demonstrations-Park« steht auf einem Poster an der Wand des dunkelgrauen Gebäudes, »Oriental Science Fiction Valley« auf einem anderen. Beide Bezeichnungen für die 134 Hektar große Anlage in Guiyang sind ein bisschen irreführend. Denn was hier »orientalisch« sein soll, erschließt sich nicht, und »Big Data« bezieht sich nicht auf die massenhafte Verarbeitung statistischer Daten, sondern auf die riesigen Rechnerkapazitäten, die zur Erschaffung der digitalen 3-D-Welten nötig waren. Kann trotzdem nicht schaden, wenn ein wichtiges Schlagwort der Zukunft in den Köpfen der Besucher mit einem positiven Erlebnis verbunden wird.

Fröhliche junge Familien spazieren über das Areal, die Kinder rennen voraus zu weiteren dunkelgrauen Gebäuden, in denen sich Attraktionen wie »Alien Battlefield«, »Sky Crisis« und »Interstellar Lost« verbergen.

Der neu eröffnete Park sei völlig überlaufen, man müsse oft stundenlang anstehen, hieß es in Online-Bewertungen. Heute spüre ich davon nichts, aber vielleicht ist es noch zu früh am Tag. Die Mitarbeiter tragen hellblaue Uniformen mit silbernen Streifen, eine Mischung aus Star-Trek-Outfit und Trainingsanzug. Auf dem Revers ist der Kopf eines Roboters abgebildet, umgeben von acht Strahlen, wie die Darstellung eines Heiligen. Wenn sie auf Besucher treffen, heben die jungen Männer und Frauen die rechte Hand zum Spock-Gruß.

In der Mitte des Parks ragt eine 53 Meter hohe Skulptur in die Höhe, die an eine übergroße »Transformers«-Actionfigur erinnert. Riesige Füße, auffallend kleiner Kopf. Das Gesicht ist das gleiche wie auf den Uniformen, die Körpersprache lässt an einen Anführer denken, der eine Armee vorwärtstreibt. Eine Armee aus Dutzenden kleineren Statuen von Cyborgwesen, die am Rand des sauber geteerten Rundwegs stehen. Stumme Beobachter mit Waffen in der Hand, die aber zugleich nicht ganz unfreundlich wirken. Ich bin hergekommen, um zu erfahren, wie sich China die Zukunft vorstellt, und ich finde mächtige Maschinengötter und auf Homogenität getrimmte Menschen.

Ein Clown knotet aus Luftballonschlangen niedliche Tiere für Kinder. Er passt nicht so recht in die Science-Fiction-Landschaft, aber vielleicht haben die Parkmanager ihn engagiert, weil sie gemerkt haben, dass all die grauen Gebäude und Roboter doch ein bisschen trostlos wirken. Gäbe es einen Preis für den deprimierendsten Vergnügungspark der Welt, hätte dieser gute Chancen.

Leichte Unterhaltung verspricht immerhin das Fahrgeschäft »Fly over Guizhou«, eine virtuelle 3-D-Reise zu den Top-Ten-Orten der Guizhou-Provinz: Huangguoshu-Wasserfall, Drachenpalasthöhle, Hongfeng-See. Ein paar Dutzend Metallgeländerserpentinen führen zu einem Zugwaggon mit acht Sitzplätzen.

Ich bin der einzige Passagier. Alleinsein in China, das ist mal ein exklusives Erlebnis. Das Gefährt rumpelt los, doch irgendwas stimmt nicht. In meiner Digitalbrille ist nur eine Art Innenhof zu sehen, die Mauern um mich herum sind hellgrau und dunkelgrau wie die der Gebäude draußen, aber nach allen Seiten hin abgeschlossen, ohne Ausweg. Eine Frauenstimme wiederholt immer wieder den gleichen Satz auf Chinesisch, ich verstehe kein Wort. Ich kann mich umsehen, einmal um 360 Grad, aber sonst kann ich nichts machen, nichts selbst entscheiden, keine Initiative ergreifen.

Ich nehme die Datenbrille ab. Die Gleise verlaufen in einer langen Kurve auf Pfeilern durch eine dunkle leere Halle, an der Wand hängen die Rohre eines Belüftungssystems. Links und rechts geht es zwei Meter nach unten, zehn Meter vor mir scheint eine Art Tür zu sein. Der Waggon bewegt sich nicht.

Datenbrille auf, zurück in den digitalen Raum. Nichts hat sich dort geändert. Die Wände bleiben verschlossen, die Stimme sagt ihren Satz. Eben hieß es noch »Winner is human«. Jetzt bin ich in einem digitalen Niemandsland, gefangen in einem Fehler der virtuellen Realität.

Der Chinesische Traum

Drei Monate vorher

Jede Reise beginnt mit einer Idee. In diesem Fall mit Yangs Idee, mein Gesicht auf eine Wurstpackung zu drucken. »Du wirkst vertrauenswürdig. Mit deinem Foto würde sich eine chinesische Wurst gleich doppelt so gut verkaufen«, sagt sie.

Ich stelle mir ein solches Produkt im Supermarktregal vor. So ganz entspricht das nicht meinen beruflichen Ambitionen, zum Glück hat sie noch ein paar andere Vorschläge.

»Du könntest Filmstar werden. Für Nebenrollen brauchen die immer Ausländer. Oder in eine Datingshow gehen. Jede Frau wird dich wollen. Du könntest als falscher CEO jobben. Zieh einen Anzug an und gib dich auf Messen als deutscher Manager aus. Chinesische Firmen bezahlen dich dafür, weil sie ein internationales Image wollen.«

Yang kauert auf einem Klappstuhl in meiner Altbau-Küche in Hamburg-Eimsbüttel, trinkt grünen Tee und schildert mir ihre Heimat als ein Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Zumindest für Langnasen wie mich. »Englisch- oder Deutschlehrer. Das klappt immer. Die nehmen jeden und zahlen dir dreimal so viel wie den Einheimischen. Du könntest auch Werbung für Hautweißercreme machen. Oder als Prospektverteiler arbeiten in einem Kostüm, für das man groß sein muss. Als Drache oder Bär.«

Meine chinesische Besucherin redet schnell und fast ohne Atempause, als wäre jede Zehntelsekunde Stille Zeitverschwendung. Nur manchmal verrät ein winziges Zucken um die Mundwinkel, dass sich eine gute Prise Humor in ihrem Wort-Stakkato verbirgt.

»Du könntest Wahrsager werden, mit Millionen Online-Followern. Lass dir einen Bart wachsen, und man nimmt dir das ab. Oder Miet-Boyfriend fürs Neujahrsfest. Um Eltern zu beruhigen, die wollen, dass die Tochter endlich heiratet. Du wirkst gesund, du könntest eine Niere verkaufen, in Südchina gibt es dafür einen riesigen Markt. Aber pass auf, dass sie dir nicht einfach so geklaut wird, dann hast du nichts davon. Was immer geht für Deutsche: eine Bar eröffnen, eine Bäckerei oder eine Metzgerei. Es ist so unfair. Mich fragen sie in Europa nur, ob ich massieren kann. Aber wenn du nach China gehst, kannst du alles werden, was du dir erträumst. Bald bist du reich und berühmt.«

Yang hat mich bei couchsurfing.com gefunden und nach einer Übernachtungsmöglichkeit gefragt, jetzt wohnt sie für ein Wochenende auf meiner Couch. Während ich ihrem Monolog zuhöre, fällt in meinem Kopf die Entscheidung über mein nächstes Reiseziel. Yang selbst war schon einige Monate nicht mehr dort. Für ihr Masterstudium in Biologie ist sie aus Südchina nach Berlin gezogen.

»Seit ich in Deutschland bin, habe ich das Gefühl, jeden Tag ein bisschen weiter abgehängt zu werden«, sagt sie. »Ich werde faul.«

»Wie meinst du das?«

»In China geht alles schneller voran. Die Leute haben Ziele und beginnen jeden neuen Tag mit großem Elan. In Deutschland wacht man auf und überlegt als Erstes: ›Wann ist endlich Wochenende?‹«

Es ist Samstagnachmittag, und sie plaudert stundenlang mit mir. Hat das träge Europa schon so stark abgefärbt, dass sie zu derartigem Müßiggang fähig ist? Gleichzeitig wirkt sie alles andere als träge, verrät alles an ihr eine gewisse Eile. Ihr zackiger Gang, ihre bunten Joggingschuhe, selbst der Polohemd-Kragen, der sich an einer Seite über, an der anderen Seite unter dem Halsbund ihres blauen Pullis befindet.

»Vielleicht wollen Chinesen einfach jeden Tag so leben, als wäre es ihr letzter«, sagt Yang. »Hart arbeiten, weil es morgen schon vorbei sein kann.«

»Wenn ich heute wüsste, morgen ist mein letzter Tag, würde ich 1000 Dinge tun, aber ganz bestimmt nicht schuften.«

»In China nennen wir so eine Einstellung: Die Jugend verschwenden, die produktiven Jahre des Lebens verprassen. Wenn du produktiv bist, trägst du etwas zum Allgemeinwohl bei, verdienst Geld oder tust wenigstens etwas für dich. Du sitzt nicht herum und verschwendest Sauerstoff.«

»Ich finde Sauerstoff verschwenden manchmal ganz okay.«

»Du lazy laowai!«, sagt sie und lacht. Laowai heißt »alter Fremder«, eine andere mögliche Übersetzung lautet aber auch: »Für immer ein Fremder«. Ein klarer Hinweis darauf, dass ihr Land es dem Besucher nicht ganz leicht macht.

Dreimal bin ich schon in China gewesen. 2008, 2014 und 2017. Jedes Mal kam mir das Land wie ein anderes vor, so schnell verändert es sich. Neue Hochhausviertel, neue Erfolgsfirmen, neue Technologien, neue Benimmregeln. Mehr Bahngleise, mehr Flughäfen, mehr Hightech, mehr Verbote, mehr Menschen, und in meinem Kopf mit jedem Mal mehr Wissen, aber auch mehr Fragen. Wenn ich diesen Wandel schon so intensiv erlebe, wie muss er sich erst für Chinesen anfühlen? Wie wirken sich Veränderungen im Eiltempo auf die Menschen und ihren Alltag aus? Und was kommt auf uns zu, wenn China in Zukunft das Weltgeschehen immer mehr prägt?

Nicht nur wegen der von Yang geschilderten Verheißungen will ich nun noch einmal hin. Ich möchte versuchen zu begreifen, wie Chinesen die Welt sehen. Ich will mit ihnen über Träume und Ängste sprechen, das Leben und die Liebe und darüber, wohin dieses Riesenland steuert.

»China muss die Welt besser verstehen, und die Welt muss China besser verstehen«, sagte Präsident Xi Jinping kürzlich. Das stimmt, kaum ein anderes Land mit einem vergleichbaren weltpolitischen Einfluss ist uns Europäern trotz Tourismus und Globalisierung so fremd geblieben.

Und gerade jetzt ist eine Reise ins Reich der Mitte besonders interessant, weil sich eine epochale Veränderung vollzieht: Nach Jahren eines unfassbaren Wirtschaftsbooms, in dem clevere Nachahmung eine zentrale Rolle spielte, entsteht zurzeit etwas Eigenes, Neues. Präsident Xi will unter dem Motto »Made in China 2025« die digitale Zukunft gestalten, setzt auf künstliche Intelligenz, Hightech und eine Art Überwachungsstaat, wie es ihn vorher noch nicht gegeben hat. Zugleich kauft China sich weltweit in Unternehmen ein, entwickelt mit der »One Belt, One Road«-Initiative neue Handelsrouten, macht ganze Staaten mit Krediten von sich abhängig. Weltweit verlieren westliche Handelspartner an Boden, seit China sich einen Großauftrag nach dem anderen sichert. Weil das Land außenpolitisch relativ leise auftritt, fällt kaum auf, wie groß der wirtschaftliche Einfluss bereits ist. Während sich der nördliche Nachbar Russland geopolitisch als Scheinriese aufführt, verhält China sich wie ein Scheinzwerg. »Verstecke deine Stärke und sei geduldig«, die Losung des früheren Parteiführers Deng Xiaoping, erwies sich als geniale Strategie. Während sich der Gegenspieler USA mit der Parole »America first« gerade aus der außenpolitischen Verantwortung zieht und Bündnisse aller Art aufkündigt, steht China bereit, die Weltwirtschaft nach eigenen Regeln neu zu gestalten. Gewissheiten, die jahrzehntelang gültig schienen, geraten ins Wanken: Durch den ökonomischen Erfolg dieser neuen Weltmacht ist ein ernst zu nehmendes ideologisches Gegenmodell zur Demokratie entstanden, gegen dessen irrwitzige Dynamik das komplexe Gebilde Europa zurzeit träge, zerstritten und ratlos daherkommt.

Yang hat also recht, und Xi Jinping auch. In China geht alles schneller voran, und wir müssen mehr übereinander wissen. Als das Wochenende vorbei ist und Yang meine Couch wieder verlassen hat, lade ich mir einen Visumsantrag herunter.

Kein Buch über China

Wer individuell durch China reisen will, muss ein bisschen tricksen. Denn China will nicht, dass Ausländer jenseits der speziell für sie gedachten Hotels unterwegs sind. China will nicht, dass sie privat übernachten, ohne sich bei der lokalen Polizei zu registrieren. China will nicht, dass sie Rückständigkeit oder Armut erleben, wenn das öffentliche Bild stets den Fortschritt betont. China will Claqueure statt Fragensteller, Propaganda statt Realismus, Honig ums Maul statt Haar in der Suppe.

Und China will Touristen, die die Sehenswürdigkeiten abklappern. Doch wer nur reist, um die Top-Attraktionen abzuhaken, ist für mich wie jemand, der Bill Gates, Banksy und Angela Merkel auf einer Pyjama-Party kennenlernt und nachher nur berichtet, wie hübsch der Kronleuchter in der Diele war. Chinas großartige Sehenswürdigkeiten sollen für mich bei dieser Reise nur am Rande eine Rolle spielen. Ich will hinter die Kulissen der neuen Supermacht schauen. Ich will in die Wohnzimmer.

An einem trüben Februarmorgen fahre ich mit dem Rad zur Elbchaussee, einer Prachtstraße mit Villen von Reedereibossen, klassizistischen Landhäusern und Sternerestaurants. Hier residiert auch der chinesische Konsul, und er hat mich zu einem persönlichen Gespräch gebeten. Ist das nun eine Ehre oder eher eine Drohung?

Konsul, das klingt nach einem Raum mit holzvertäfelten Wänden, schweren Ledersesseln und altem Whisky. Doch weit gefehlt. Der öffentliche Bereich des chinesischen Generalkonsulats ist im Vergleich zu den Nachbarhäusern pures Understatement, eher Dorfpostamt als Vorzeigepalast. Plastikstühle, ein Ständer mit chinesischen Zeitungen, Wartende mit Formularstapeln in Klarsichtfolie, es riecht nach Kopiergerät, Jasmintee und Fußbodenreiniger.

Der Wachmann führt mich zu einem Schalter im nächsten Raum. Eine Angestellte, die hinter einer Wand aus Sicherheitsglas sitzt, fordert mich durch eine zu tief platzierte Sprechöffnung auf, meine Hände auf einen Quader mit einer durchsichtigen Kunststoffplatte zu legen. Vier Finger rechte Hand, vier Finger linke Hand, dann beide Daumen. Grünes Licht signalisiert, dass die Abdrücke registriert worden sind.

Dann begrüßt mich ein Mitarbeiter, ein ernst blickender Mann in gestreiftem Hemd und mit runden Brillengläsern. An einem winzigen Ecktisch nehmen wir Platz, nachdem er zwei Chinesinnen verscheucht hat, die nun im Stehen warten müssen, dafür aber alles mithören können.

Schweigend überfliegt er den Ausdruck meines Visumsantrags. Ohne Zeit mit Small Talk zu verschwenden, beginnt er mit der Prüfung.

»Die Einladende, Frau Wang aus Shanghai, ist Ihre Freundin?«

»Ja, eine Freundin.«

»Normale Freundin oder …?« Ein vielsagender Blick von Mann zu Mann.

»Normale Freundin«, antworte ich.

»Sie schreiben Reisebücher, über Russland und Iran. Sie sind richtig berühmt«, sagt er. Gut informiert, der Mann, dass ich Autor bin, stand nicht in meinem Antrag.

»Ach nein, nicht sehr berühmt«, antworte ich.

»Wollen Sie auch ein Buch über China schreiben?«

»Nein«, antworte ich.

Würde ich etwas anderes sagen, könnte er verlangen, dass ich ein Journalistenvisum beantrage. Dafür ist eine Extra-Behörde zuständig, die nicht den Ruf hat, besonders entgegenkommend zu sein. Ich müsste für die gesamten drei Reisemonate jedes geplante Thema und jeden Gesprächspartner im Voraus angeben. Das kann ich nicht, weil ich noch gar nicht weiß, wen ich treffen werde.

»Wollen Sie viel durch das Land reisen?«

»Nur in zwei Städte, nach Shanghai und Chengdu«, behaupte ich.

Ich will einmal quer durchs Land, durch elf oder zwölf Provinzen, von der Hightech-Metropole Shenzhen bis zur Hauptstadt Peking, von der Liaoning-Provinz an der Grenze zu Nordkorea bis in die Yunnan-Provinz an der Grenze zu Myanmar.

»Nach Chengdu? Zusammen mit Frau Wang?«

»Nein, allein. Ich möchte dort viel Hotpot essen.«

»Können Sie scharf essen?«

»Ja. Aber so scharf wie in Sichuan nicht jeden Tag.«

Keine Andeutung eines Lächelns. Das Thema Essen zieht normalerweise immer bei Chinesen, nur dieser Mann ist offenbar immun.

Die beiden vorhin verjagten Chinesinnen stehen nun an einem der Schalter und reden aufgeregt auf die Glaswand ein, anscheinend stimmt etwas mit ihren Visumspapieren nicht. Konsulate sind die Zugbrücken der Neuzeit. Hier werden Festungen verteidigt, Menschen in »erwünscht« und »nicht erwünscht« eingeteilt. Im Spezialfall China ist ein Konsulat zudem ein Ort maximaler Individualität. Weil hier, und nur hier, suggeriert wird, in einem 1,4-Milliarden-Staat könne einer mehr oder weniger tatsächlich einen Unterschied machen.

Weiter mit der Befragung.

»Sie waren 2014 auch in China – wo genau?«

»Shanghai, Peking, Xi’an, Xinjiang-Provinz – einmal mit dem Zug quer durchs Land, von Ost nach West.«

»Wo waren Sie in Xinjiang?«

»In der Hauptstadt Ürümqi.«

»Aha. Auch in Kashgar?«

»Ja, auch in Kashgar.«

»Planen Sie diesmal wieder eine Reise nach Xinjiang?«

Xinjiang ist die Krisen-Provinz im Nordwesten, in der die Regierung Umerziehungslager für Muslime unterhält und ein Überwachungssystem errichtet hat, das weltweit seinesgleichen sucht. Hier zeigt sich China von seiner grausamsten Seite.

Selbstverständlich will ich nach Xinjiang.

»Nein«, sage ich. »Nur Shanghai und Chengdu. Ich will auf dieser Reise vor allem meine Sprachkenntnisse verbessern.«

»Die Visumsstelle meldet sich bei Ihnen.«

Den Konsul habe ich an diesem Tag nicht kennengelernt.

Mein Wunsch, China besser verstehen zu wollen, widerspricht eigentlich nicht dem »Xi-Jinping-Denken über den Sozialismus mit chinesischen Kennzeichen für eine neue Ära«, wie die gesammelte Weisheit des Staatschefs offiziell in der Verfassung des Landes heißt. Und trotzdem musste ich im Konsulat dieses Theaterstück aufführen.

Die angehende Weltmacht Nummer eins macht sich Sorgen wegen eines einzelnen Reisenden, der keinen Zugang zu Geheimdokumenten sucht, keine Revolution anzetteln will, keinen Giftmord plant, sondern nur ein bisschen durchs Land fahren und davon berichten möchte.

Falls es klappt mit dem Visum, rechne ich damit, dass es eine Abschiedsreise wird, denn nach der Veröffentlichung des Buches werde ich wohl keines mehr bekommen. Weil ich mehr verstehen möchte, als dieses Land preisgeben will. Wie unterschiedlich man das Wort »verstehen« doch interpretieren kann.

Ich logge mich beim Reiseportal couchsurfing.com ein, um nach Gastgebern zu suchen. Weltweit bieten hier Millionen Mitglieder kostenlose Unterkünfte an, mehr als 100 000 sind in China registriert. Yang ist erstaunt über die hohe Zahl.

»Die meisten Chinesen sind misstrauisch«, sagt sie, als wir uns noch einmal treffen. »Sie vertrauen ihren Freunden, aber nicht jemandem, den sie gerade erst getroffen haben. Ich fürchte, diese Reise wird eine traumatische Erfahrung für dich.«

»Letztes Mal hast du noch gesagt, ich könnte dort alles erreichen.«

»Das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber um Erfolg zu haben, solltest du erst mal gaofushuai werden.«

»Was?«

»Gao fu shuai. Groß, reich, gut aussehend. Eine chinesische Bezeichnung für den perfekten Mann.«

Yang mustert erst die kleine Küche meiner Zweier-WG, dann mustert sie mich von oben bis unten.

»Groß bist du ja schon«, sagt sie dann.

Nun, vielleicht lassen sich die fehlenden Eigenschaften noch korrigieren. Fürs fu beschließe ich, meine Reise im Casino-Paradies Macau zu beginnen. Fürs shuai lade ich zwei chinesische Apps herunter, die Selbstoptimierung versprechen und Pitu und MyIdol heißen. Außerdem reserviere ich mir einen Platz in einem Chinesisch-Intensivkurs, hole meine Atemschutzmaske aus dem Schrank, kaufe 15 Packungen Lübecker Marzipan für meine Gastgeber und ein VPN-Programm für mein Handy, das mir ermöglicht, von überall auf blockierte Webseiten zuzugreifen.

Und irgendwann im März kommt der erlösende Anruf aus dem chinesischen Generalkonsulat an der piekfeinen Elbchaussee: Mein Reisepass mit dem Visum liegt zur Abholung bereit.

Millionäre im Jogginganzug

Vier Wochen später lande ich auf dem Flughafen Macau, einem mit sechs Gates eher kleinen Vertreter seiner Zunft. Aus Platzmangel befindet sich die Rollbahn auf einer 3600 Meter langen künstlichen Insel im Südchinesischen Meer, ein bisschen fühlt es sich so an, als würde man auf einem Flugzeugträger landen. Im Vergleich zu den anderen Passagieren komme ich mir ziemlich groß, blond und blauäugig vor. Und nicht besonders fu, denn viele tragen Uhren oder Handtaschen, die ein Vielfaches von meinem Flugticket kosten.

Alles strömt zu den bunt bedruckten Gratis-Shuttlebussen, auf denen »Wynn Palace«, »Venetian« oder »Grand Lisboa« steht. Das Glück sollte man nicht warten lassen, warum erst ins Hotel, wenn einen der öffentliche Nahverkehr direkt an den Spieltisch bringt? Wobei die meisten Casinos sowieso über integrierte Riesenhotels mit allem Schnickschnack verfügen. Konsequente Zocker müssen also gar nicht mehr raus in die jetzt neblig-trübe, frühlingswarme Realwelt.

Ich hatte acht potenzielle Gastgeber angeschrieben, von denen sieben laut Online-Profil beruflich mit Casinos zu tun haben. Ich hoffte, von ihnen Tipps zu bekommen, wie ich schnell und unkompliziert steinreich werde. Die achte war May, sie kann Casinos nicht ausstehen, und nur sie lud mich ein. Auch die Gastgebersuche ist ein Glücksspiel.

Aus ihrem Profil weiß ich, dass sie 25 Länder bereist hat, in der Personalabteilung einer Fluggesellschaft arbeitet und den Filmemacher Wong Kar-Wai verehrt. Ihr Lebensmotto hat mir gefallen: »Sei wie ein Kind, aber nicht kindisch.«

Ich habe noch ein paar Stunden Zeit, bis ich sie treffen kann, also nehme ich den Bus ins Grand Lisboa. Die Casinos scheinen mir ein guter Ausgangspunkt auf dem langen Weg zum Chinaversteher zu sein: Geld und Aberglauben haben hier einen hohen Stellenwert, am Spieltisch müssten die Leute also ganz in ihrem Element sein. In Festlandchina ist Glücksspiel verboten, deshalb ist der Andrang enorm.

In Macaus Spielhallen verdichtet sich auf engstem Raum die rasante Entwicklung Chinas der letzten 30 Jahre. Die Chance jedes Einzelnen auf einen plötzlichen Aufstieg bei gleichzeitiger Umdeutung der kommunistischen Ideale. Irrwitzige Erfolgsaussichten, aber auch beträchtliche Risiken. Und das Ziel, die weltweite Führungsrolle zu übernehmen: Der Umsatz der Casinos in Macau liegt knapp fünfmal so hoch wie der in Las Vegas. Chinas Sonderverwaltungszone ist so groß wie Norderney, verfügt aber pro Kopf über das dritthöchste Bruttoinlandsprodukt der Welt.

Direkt neben dem Flughafen passiert der Bus die Baustelle einer Metro-Linie mit fahrerlosen Triebzügen, die in ein paar Monaten eingeweiht werden soll. Und ein nagelneues Fährterminal mit 19 Anlegern und 127 Passkontroll-Schaltern. Allein hier hofft man auf 30 Millionen Besucher pro Jahr. Ein weiterer Passagierhafen befindet sich ein paar Kilometer nördlich.

Die Stadtplaner wollen Touristen, die so sind wie die Mah-Jongg-Steine an einem dieser modernen vollautomatischen Tische: Es rumpelt und rattert ein bisschen, dann öffnet sich eine Luke, und sie stehen in einer Reihe parat, damit das Spiel ohne Verzögerung beginnen kann.

Bald kann ich über ölig schimmerndem Wasser die beleuchtete Skyline der Macau-Halbinsel ausmachen. Deutlich sticht das neue Grand-Lisboa-Casino zwischen den anderen Wolkenkratzern hervor, ein Gebäude, das es fertigbringt, trotz Blütenform und Goldbeleuchtung so bedrohlich zu wirken wie ein riesiger Rachegott aus Beton und Glas.

Der Bus hält an. Durch eine Schiebetür betrete ich eine parfümierte Eingangshalle, an der Rezeption gebe ich meinen Rucksack ab. Auf flauschigen roten Teppichen steht ein Spieltisch neben dem anderen, hauptsächlich Baccara und das chinesische Würfelspiel Sic Bo. Dazu kommen endlose Reihen von Slotmaschinen, die »Dancing Lion« heißen und »Mighty Dragon«, »Golden Goddess« und »Lucky Empress«. Halbkugelförmige Überwachungskameras hängen an goldenen Galgen, in messingfarbenen Geldautomaten und Mülleimern spiegeln sich ihre Benutzer, alles schimmert und blinkt, verheißt und verspricht. Einen Dresscode gibt es nicht, weshalb ungehemmtes Leute-beobachten gleich hinter Unfassbar-reich-Werden der zweitbeste Zeitvertreib im Grand Lisboa ist.

Ohne Anspruch auf empirische Genauigkeit stelle ich fest: Anzugträger haben die schlechtesten Manieren, Männer im Trainingsanzug kompensieren durch besonders hohe Einsätze, und ein NBA-Basketball-Muscleshirt zur Breitling-Armbanduhr ist genauso in Ordnung wie die Hello-Kitty-Handtasche als Zwischenlager für Jetons im Wert einer Dreizimmerwohnung. Ich beobachte einen jungen Mann im Kapuzenpulli, keine 25 Jahre alt, häufig gähnend, der 15 000 Hongkong-Dollar pro Spiel setzt, etwa 1500 Euro (aus irgendeinem Grund werden hier Hongkong-Dollar verwendet und keine Macau-Pataca). Schwungvoll knallt er abwechselnd seine Jetons und die spielentscheidende Karte auf den Tischbezug.

Nach drei erfolglosen Baccara-Runden in Folge hat er keine Chips mehr vor sich liegen, nur noch die Kreditkarte, und mit der erhebt er sich nun langsam und schlendert zu den Umtauschschaltern. Ich schlendere zum Ausgang, um ein Taxi zum verabredeten Treffpunkt zu nehmen.

Am Südende der Ponte da Amizade, der Freundschaftsbrücke, steige ich aus. Die Straßen tragen noch immer portugiesische Namen, obwohl die meisten Menschen Kantonesisch sprechen. 440 Jahre lang war der Stadtstaat eine Kolonie Portugals, erst seit 1999 gehört er wieder zu China.

Eine junge Frau in einem schwarzen Trägerkleid mit Blumen-Applikationen und strenger weißer Bluse kommt auf mich zu und winkt. Ich werde nie verstehen, warum sich Menschen, die weniger als einen Meter voneinander entfernt stehen, mit einem Winken begrüßen. Aber da denke ich wohl sehr europäisch, in Asien gibt man sich nicht so gern die Hand.

»Hallo May, schön dich kennenzulernen!«, sage ich und winke mit leichter Verzögerung zurück.

»Ebenso! Ich hoffe, du kommst nicht nur zum Spielen«, sagt sie.

»Was hast du gegen die Casinos?«, frage ich.

»Die machen die Stadt kaputt. Viele Einheimische gehen gar nicht erst zur Uni, weil die Jobs als Croupier lukrativer sind. Und die ganzen Neubauten sind nicht gut für die Tierwelt. Im Winter kommen seltene Vögel aus Sibirien hierher. Wegen der Lichtverschmutzung werden es jedes Jahr weniger.«

Wir gehen an einem Wachposten vorbei und gelangen in ihre Wohnsiedlung, die aus zwölf fast identisch aussehenden Hochhäusern, einem Außenpool und einem Kunstrasen-Tennisplatz besteht. Zwischen griechischen Säulen erreichen wir einen Eingang mit poliertem Marmorboden, neben den Aufzügen hängt ein goldgerahmtes Ölgemälde, das eine Cellistin zeigt und ein wenig schief hängt.

Die Wohnung im achten Stock wirkt ähnlich feudal, mit teurem Parkettboden, Ledersofas und einem Riesenfernseher. Auf dem Balkon hängt eine Haushälterin Wäsche auf. May lebt hier mit ihrem Bruder, den ich aber nicht zu Gesicht bekomme. In einer Ecke steht eine Vitrine voller Pokale und Plaketten, Auszeichnungen für besondere Leistungen in der Schule.

»Alles deine?«, frage ich.

»Etwa die Hälfte«, sagt sie, aber ihr Lächeln, halb bescheiden, halb stolz, deutet an, dass sie untertreibt.

»Ich war ein ›Goodie Goodie‹.«

»Ein was?«

»›Goodie Goodie‹. Eine Schülerin, wie Lehrer sie lieben, ich hatte immer die besten Noten.«

Oft reibt sie sich beim Sprechen am Kinn oder nickt andächtig, was sehr gebildet wirkt. Sie ist 28 und spricht ein perfektes amerikanisches Englisch, ein paar Jahre lang hat sie in Portland, Oregon, Linguistik studiert.

Durch die riesige Küche führt sie mich in ein kleines Zimmer, das für die nächsten zwei Tage meines sein wird. Darin stehen ein Bett und ein paar Regale mit Wasserkochern, Bügeleisen und Putzzeug.

Wir nehmen ein Taxi in die Altstadt von Taipa, die nur ein paar Gehminuten vom größten Casinoviertel entfernt liegt. Taipa ist eine von ursprünglich drei separaten Inseln Macaus, die inzwischen durch Landgewinnung und Brücken verbunden wurden. Mangels hoher Gebäude trägt sie nichts Sichtbares zur Skyline bei. Dafür gibt es urige enge Gassen mit Kneipen und Shops, die Mandelplätzchen, Kräutertee und Zigaretten mit absurden Markennamen anbieten.

Wir erreichen einen herrlichen Park, in dem zwischen Feigenbäumen Frösche quaken und Zikaden zirpen. »Das ist Macau. Ein Mix aus alt und neu, natürlich und künstlich, Schönheit und Irrsinn«, sagt May. Sie deutet auf die blinkenden Spieler-Hotels. »Vor ein paar Jahrzehnten war das alles noch Meer.« Wo einst Austernfischer die Einzigen waren, die täglich ihr Glück auf die Probe stellten, wurden für die Casinos mehrere Quadratkilometer Land künstlich aufgeschüttet.

Über dem Park wacht eine goldene Statue des portugiesischen Dichters und Abenteuerreisenden Luís Vaz de Camões, der im 16. Jahrhundert eine Zeit lang als Offizier in Macau lebte. Ob er ein Spieler gewesen sei, frage ich halb im Scherz. »Er reiste damals mit Schiffen zwischen Europa und Asien – das ist so ähnlich wie spielen, aber eher russisch Roulette«, antwortet sie.

Der golden angestrahlte Camões hält das Haupt gesenkt, als könne er den Anblick der Casinos nicht ertragen, und eine Hand ist mit abgespreizten Fingern vorgestreckt, wie zu einem ewigen stummen Vorwurf. Was habt ihr bloß aus meiner Stadt gemacht.

»Die berühmte portugiesische saudade, eine Art von Melancholie und Weltschmerz, klingt in vielen seiner Werke durch«, sagt May. Ich frage, wonach sie sich sehnt, wenn sie auf ihre Stadt blickt. »Ich würde gerne in Europa leben. Weil es dort so viele gute Museen gibt«, sagt sie.

Am nächsten Tag, nachdem May zur Arbeit gegangen ist, fahre ich zum größten Casino der Welt. Das Venetian Macau ist eine doppelt so große Nachbildung des Venetian Las Vegas, dessen Architektur wiederum der italienischen Stadt Venedig nachempfunden wurde, und damit ist schon vieles über die globale Verschiebung von wirtschaftlichen Vormachtansprüchen gesagt.

Die Anlage ist auf Sand gebaut, drei Millionen Kubikmeter wurden eigens aufgeschüttet. Neben dem eigentlichen Hotelgebäude, dessen Grundriss die Form eines Bumerangs hat, steht eine karminrote Kopie des Markusturms. Wer von dort die Rialto-Brücke überquert, erreicht in fünf Minuten zu Fuß den Eiffelturm. Vor mir umrahmt eine perfekte Nachbildung des Dogenpalastes den Haupteingang, aus Lautsprechern an Laternenmasten erklingen Vivaldis »Vier Jahreszeiten«. Zwischen gotischen Säulen (rechts und links), poliertem Marmor (unten) und farbenfroh leuchtenden Deckengemälden, die Helden und Göttinnen und Pferde zeigen (oben), arbeite ich mich bis zum North Restaurant in der Nähe des Casinozugangs vor.

Rote Laternen am Fenster, rotes Porzellan auf dem Tisch und rote Seidenwesten an den Kellnerinnen machen gleich mal klar, was hier Glücksfarbe ist. Abergläubische Chinesen tragen beim Spielen rote Unterwäsche und kennen auch sonst ein paar Tricks, die angeblich die Chancen verbessern: im Hotelzimmer alle Lichter brennen lassen, nie durch den Haupteingang ins Casino gehen und hoffen, auf dem Hinweg weder Mönch noch Nonne zu begegnen. Auch gelten neu eröffnete Spielpaläste als weniger Erfolg versprechend als solche, die schon ein paar Jahre bestehen.

Bei so viel Rot im Restaurant kann kein Zweifel an meinem unmittelbar bevorstehenden Reichtum aufkommen, entsprechend schlägt die Kellnerin gleich eine Seite der Getränkekarte auf, die hauptsächlich Spirituosen aus dem vorigen Jahrhundert enthält. Der 50-jährige Kweichow Moutai mit 53 Prozent Alkohol kostet 8000 Euro. Ich entscheide, dass dies ein guter Moment ist, um mich an das landesübliche heiße Wasser zum Essen zu gewöhnen, denn das gibt es gratis. Dazu bestelle ich eine Portion Mapo Doufu, ein Gericht der scharfen Sichuan-Küche.

Die Kunden an den anderen Tischen arbeiten hoch konzentriert die bebilderten Speisekarten durch, eher wie Süchtige als wie Informationssuchende, maximal schnell blätternd, um beim Übergang von einer Seite zur nächsten so wenige Hundertstelsekunden wie möglich zu vergeuden. Kein Moment soll mit dem Nicht-Betrachten von Speisen verschwendet werden, das Gesicht ist ganz nah am laminierten Papier, als könne jedes Detail entscheidend sein. Wer sich ein bisschen mit den Hochgenüssen der chinesischen Küche auskennt, hat volles Verständnis dafür. Und mit »chinesischer Küche« meine ich nicht die Schweinefleisch-Süßsauer-Glutamat-Glückskeks-Höllen, die in Wattenscheid-Ost oder Unterhaching mit jeder servierten B1 oder M4 Rufmord am höchsten Kulturgut ihres Heimatlandes begehen, meist unter den Augen einer äußerlich stoisch ihrem Job nachgehenden, aber innerlich depressiven Winkekatze. Gucken Sie beim nächsten Mal ein bisschen genauer in das Winkekatzengesicht. Da braucht man wirklich keinen Master in Psychologie.

Aber zurück an den Ort, an dem es richtig gemacht wird. Mapo Doufu besteht hauptsächlich aus Schweinehack, Tofu und Sichuanpfeffer und geht bei gekonnter Würzung eine geradezu erotische Verbindung zum Essenden ein. Mit jedem Bissen kribbeln die Lippen ein bisschen stärker, bis knapp vor der Taubheit. Im Idealfall, also heute, ist die Schärfe dabei so dosiert, dass der Konsument zwar gelegentlich die Nase hochziehen muss, aber noch nicht weint.

Das Kribbeln kommt auch nach dem Essen in gelegentlichen, jedoch graduell schwächer werdenden Schüben wieder. Ich überlege, in welcher Taktung ich Mapo Doufu essen müsste, um permanent dieses Kribbeln zu haben, aber das wäre dann doch ein ziemlich vitaminarmes Leben.

Ich zahle und gehe zu den Spieltischen. Die Regeln für Sic Bo habe ich im Internet gelernt, sie sind ganz simpel. Drei Würfel, und die Spieler wetten auf das Ergebnis. Sie können versuchen, die Gesamtsumme, einen Zweier- oder Dreierpasch oder einzelne Würfelergebnisse vorherzusagen. Je nach Wahrscheinlichkeit variiert der mögliche Gewinn. Die häufigste Wette jedoch geht auf xiao oder da, »klein« oder »groß«, also eine Summe von maximal zehn oder mindestens elf. Wer richtig liegt, bekommt eine Quote von zwei zu eins.

Für 1000 Macau-Pataca kaufe ich Jetons im Wert von 1000 Hongkong-Dollar. Dann stelle ich mich an einen der Tische, an dem sich schon mehrere Spieler befinden, und setze 300 Hongkong-Dollar auf da, »groß«.

Die Würfel klackern, der Croupier hebt die Goldhaube: fünf, fünf, sechs, also 16, gewonnen! Wäre ich schlau, würde ich jetzt aufhören, aber natürlich spiele ich weiter, wette die nächsten Runden 300 auf xiao, »klein«, und dann 300 auf ungerade und verliere beide Male.

Frustriert mache ich eine Pause, spiele aber in Gedanken weiter mit. Das Fiese am Glücksspiel ist diese Einfachheit, dieses Kopfkino. Die Zocker-Mentalität entsteht nicht beim Spielen, sondern beim Aussetzen. Ich bilde mir ein, Muster in den Ergebnissen zu erkennen, die Situation unter Kontrolle zu haben. In der Fantasie wette ich mit Riesenbeträgen und interpretiere jedes Ergebnis als Bestätigung meiner Expertise: Siehste, jetzt hätte ich viel Geld gewonnen; oder siehste, total clever, diesmal ausgesetzt zu haben. Das ist übrigens ein sehr westlicher Blick auf den Spieltisch. Laut Umfragen glauben wir eher daran, unser Schicksal selbst in der Hand zu haben, während Chinesen das Schicksal als äußeren Faktor betrachten, den sie nur indirekt mithilfe von Glücksbringern beeinflussen können.

Weiter geht’s. 300 auf xiao, gewonnen, 300 auf da, wieder gewonnen. Habe ich Sic Bo durchschaut, wird diese Glückssträhne ewig weitergehen? Ich werde es nie erfahren, denn ich höre auf und lasse mir 1300 Hongkong-Dollar auszahlen. Mein Gewinn? Umgerechnet 33 Euro. Das reicht immerhin fürs Fährticket ans Festland.

Ranking: Millionenstädte die (fast) keiner kennt

Dann schaue ich mir noch Venedig an. Venedig liegt nur eine Rolltreppe weiter oben und besteht aus langen Gängen mit gotischen Fassaden, hinter denen sich Mode- und Handtaschenshops befinden. Sogar der Canale Grande wurde nachgebaut, inklusive Gondolieri auf swimmingpoolfarbenem Wasser, die überraschend versiert Opernarien schmettern. »O sole mio«, ohne echte Sonne weit und breit, dafür simuliert die Deckenbeleuchtung einen strahlend blauen Himmel mit Schäfchenwölkchen. Das kommt sicher gut an. Es gab mal eine Erhebung unter chinesischen Reisebloggern, was ihnen an Europa gefällt. »Blauer Himmel« war ganz vorne dabei, weil das in ihrem Heimatland ein eher seltenes Phänomen ist.

Am Markusplatz-Nachbau stehen Touristengruppen aus Shanghai und Chengdu, sie tragen rote Kappen und machen Fotos, genau wie am echten Markusplatz. Hinter den Fassaden können sie bei Victoria’s Secret, Swarovski oder in der Ko Kei Bakery einkaufen. Alle Verkäufer sprechen ihre Sprache, die Selfie-Hintergründe sind hervorragend, und das chinesische Essen schmeckt besser als in Europa. Stellt sich die Frage, was man überhaupt noch im echten Italien soll.

Später erzählt May mir von ihren Geschwistern, die darauf wohl tatsächlich keine überzeugende Antwort hätten. »Die interessieren sich nicht für die Welt da draußen, sondern nur für Shopping und Konsum. Obwohl sie die Chance dazu hatten, wollten sie nicht im Ausland studieren. Ich verstehe sie nicht, und sie verstehen mich nicht«, erzählt sie.

Sie hat vier Schwestern und einen Bruder und ist das zweitjüngste Kind. Ihre Existenz verdankt sie der lockeren Einstellung ihrer Eltern zur Ein-Kind-Politik. »Als ich ein Baby war, gab es noch keine Computer, und meine Mutter war clever. Sie hat bei den Behörden immer behauptet, wir seien ein paarmal umgezogen, und dabei seien die Belege der beglichenen Strafgebühren für die Kinder verloren gegangen. Wir mussten nichts zahlen.«

Mit ihrem eckigen Toyota Minivan fahren wir in den südlichen Stadtteil Coloane. Vorbei an Bambusgerüsten und grünen Gitterplanen, hinter denen neue Prachtbauten entstehen. Vorbei an bereits existierenden Prachtbauten, Symbolen eines Reichtums, der hier vor ein paar Jahrzehnten noch undenkbar schien.

May erzählt von ihrem Vater. So wenig diese bescheidene, nachdenkliche junge Frau nach Macau zu passen scheint, so typisch ist ihre Familiengeschichte für den rasanten Aufstieg der Region. »Mein Vater kam aus einem Dorf in der Guangdong-Provinz, dort hat er nur die Grundschule besucht. Die Familie war arm, wie die meisten damals. Er jobbte erst in einer Metzgerei, dann als Lieferant, fuhr Waren mit dem Motorrad in die nächstgelegene Großstadt, nach Zhaoqing.«

Wir passieren eine Reihe riesiger Buchstaben am Straßenrand, die zusammen die Worte »City of Dreams« ergeben. Ein paar Meter weiter steht eine Skulptur des Bildhauers Sui Jianguo, die eine aufgestellte Zhongshan-Jacke zeigt, bei uns besser bekannt als »Mao-Anzug«: vier rechteckige Taschen vorne, fünf große Knöpfe. Dieses Exemplar aus rötlichem Metall ist innen hohl, und über dem abgerundeten Kragen fehlt der Kopf. Als wollte der Künstler sagen: Aus der Zeit der Kulturrevolution ist nur noch die Fassade geblieben.

»Mein Vater merkte, dass es zu wenige Motorräder mit Ladefläche gab, um Dinge aus dem Dorf in die Stadt zu transportieren«, fährt May fort. »Also nahm er einen Kredit auf, kaufte mehr Motorräder und stellte Fahrer ein.«

Draußen reflektieren die blauen Scheiben des Casinokomplexes Studio City das Sonnenlicht. Im Zentrum der achttürmigen Anlage drehen Passagierkabinen auf einem senkrechten Riesenrad in Form der chinesischen Glückszahl Acht ihre Runden. So wie hinter den Scheiben die Gäste auf da oder xiao setzen, war auch ein Kredit für Motorräder eine Wette auf die Zukunft. Doch dabei war vor allem der richtige Instinkt entscheidend, nicht reines Glück.

»Zum ersten Mal hatte mein Vater ein gutes Einkommen. Er erkannte aber auch, dass die Gesellschaft sich änderte, neue Ansprüche entstanden: Die Leute wollten nun selbst Motorräder haben. Mitte der 1980er-Jahre eröffnete er einen Laden und verkaufte Fahrzeuge mit Transportfläche unter dem Namen xingfu motuoche, ›Motorräder der Freude‹. Wenn du heute in meinem Dorf danach fragst, kennt immer noch jeder diesen Begriff.«

Wie zur Bekräftigung ihrer Worte knattern rechts von uns, neben einem Golfplatz, ein paar Gokarts auf einer kleinen Rennstrecke um die Wette.

»Er verdiente genug Geld, um in die Stadt zu ziehen. Dort stieg er auf Immobilien um. Er kauft nun Land, baut Hochhäuser und verkauft dann die Apartments.«

»Auch Casinos?«

»Nein, das würde er nicht tun. Meine Eltern halten Glücksspiel für unredlich. Sie finden es traurig, dass mein Bruder neuerdings einen Job im Casino hat. Auch wenn er nur in der Abteilung für Bonuspunkt-Programme arbeitet.«