Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

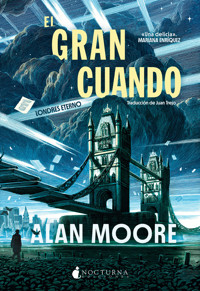

- Herausgeber: Editorial Barrett

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

Cuadernos de humo sagrado incluye los ensayos Buster Brown en las barricadas, sobre el cómic underground; El Cadillac de Frankenstein, un buen repaso a todo el género de la ciencia ficción; y La venus del cenagal contra los anillos de pene nazis, que se adentra en el mundo de la pornografía. ¡Una píldora de conocimiento para mentes inquietas! «Moore, el mago del caos que vino a enterrar a los superhéroes». —The Objective. A través de estos tres ensayos apasionantes, Alan Moore nos lleva a reflexionar y nos invita a explorar nuevos horizontes intelectuales. Este libro es un tesoro para los amantes de la cultura pop, las entusiastas del cómic, las aficionadas a la ciencia ficción y aquellas dispuestas a fliparlo con debates provocativos. Prepárate para un viaje literario inolvidable de la mano de uno de los más grandes maestros de la escritura contemporánea. Traducción de FelixFrog2000

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 253

Veröffentlichungsjahr: 2023

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

«Si en el futuro cogiésemos a todos los líderes, los pusiéramos contra un muro y los fusiláramos (y esa me parece una idea maravillosa, por lo que déjame disfrutarla durante un momento antes de que la deje atrás), si lo hiciésemos, la Sociedad probablemente empezaría a colapsar, porque la mayoría de la gente ha sido condicionada durante miles de años para depender de un liderazgo ajeno a su propio ser. Como ha sido convertida en una muleta para un montón de personas, si te deshicieras de los líderes, entonces toda esta gente se derrumbaría y se llevaría a la Sociedad con ella».

EDITORIAL BARRETT Sociedad Cooperativa Andaluza

— Oficinas ubicadas en la Sevilla más profunda —

© del texto: Alan Moore, 2006, 2010 y 2013 | © del prólogo: Felixfrog2000

© de la traducción: Felixfrog2000

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública y todo ese rollo solo puede ser realizada con autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Somos personas normales, así que, si necesitas algo, escríbenos. No nos va a sacar de pobres prohibirte hacer unas cuantas fotocopias.

Primera edición argentina: noviembre de 2023

ISBN: 978-84-18690-48-8

Contenido

* BUSTER BROWN EN LAS BARRICADAS(PINCELADAS CON BROCHA FINA SOBRE EL CÓMIC UNDERGROUND)

* EL CÁDILLAC DE FRANNKENSTEIN(UN BUEN REPASO A TODO EL GÉNERO DE LA CIENCIA FICCIÓN)

* LA VENUS DEL CENEGAL CONTRA LOS ANILLOS DE PENE NAZIS(Y UN TEXTO SOBRE LA PORNOGRAFÍA)

CUADERNOS DE HUMO SAGRADO

FÉLIX

FROG,

Traductor.

PRÓLOGO

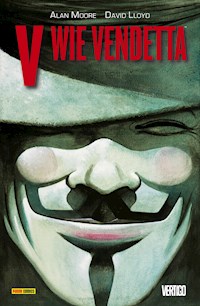

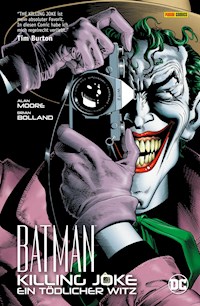

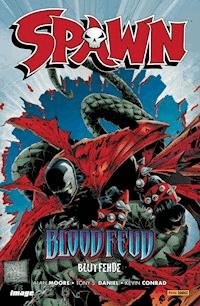

Cuando Alan Moore se estaba destetando aún con cómics plagados de gamberrismo sanote como los de Jack and Jill, para poco más tarde echarse sus primeros cigarros con las chabacanas y divertidísimas trastadas de Buster, los autores underground del otro lado del charco empezaron a construir el influyente andamiaje que lo iría empujando en la dirección contestataria con la que ha ido espolvoreando sus obras durante toda su carrera. La potencia e irreverencia del movimiento «oculto» propugnado por Robert Crumb, «Spain» Rodríguez y S. Clay Wilson, junto a sus números favoritos de Mad, se agregaron a esa actitud inglesa que con sano hooliganismo arremete contra aquello que no le gusta. Súmale la situación en la que se encontraba Inglaterra (herida de muerte por culpa de las elevadas tasas de paro, y las sucesivas privatizaciones de recursos públicos llevadas a cabo por las políticas liberales de Margaret Thatcher), más un ligero sabor a mala hostia mezcla del punk que ambientaba las publicaciones contemporáneas de la época, principalmente las de la Fleetway, y el jipismo virulento de la década anterior, y tendrás entre manos el secreto de la salsa actitudinal de gran parte de los guiones del creador de V de Vendetta.

Moore construye de forma habitual en sus guiones una actitud airada, pero graciosa, frente a los desastres que padecemos los que estamos a verlas venir. Lo que le convierte en una mosca cojonera de primera, porque se atreve a decir lo que la mayoría calla, y que, lo he comprobado, tanto repatea a los lectores desprevenidos que aparentan una incorrección política que más parece un sucedáneo de las mismas políticas de control de siempre.

Sí, Moore nunca ha descuidado el aspecto social en sus obras de mayor impacto, tanto en Watchmen (donde se puede observar el punto de vista de la calle a través del quiosquero y del lector afroamericano del cómic de Piratas), como en V de Vendetta (una de las principales protagonistas es una mujer que se convierte en prostituta para poder seguir sobreviviendo), o incluso en obras de menor calado político como Top Ten, donde el guion también se detiene en ciertas estampas de rutina familiar que podrían suceder en cualquier suburbio de la clase media. En concreto, me resultó bastante emotiva la despedida que la familia le brindaba a una de las policías estrella de esta serie coral antes de dirigirse a su trabajo, eso sí, cargada con un exoesqueleto nuclear capaz de destruir toda una ciudad. Disfrázalo de ciencia ficción, terror, superhéroes o costumbrismo, pero haber nacido formando parte de la clase obrera y ser consciente de ello, ha incidido profundamente en los cómics de Alan Moore, pero también en los ensayos que estáis a punto de leer.

Si te arriesgas a mezclar, que por lo menos sea nutritivo, y estos experimentos en forma de ensayo lo son tanto como cualquiera del resto de sus obras. Parece que cuando Moore afronta cualquier trabajo, sea una interpretación de teatro performance, sus cortometrajes cinematográficos o un cuento infantil, no coge y cumple sencillamente el expediente y a correr, sino que se vacía del todo. En Buster Brown en las barricadas, el escrito sobre los orígenes del cómic desde un punto de vista más guerrillero de lo habitual, el autor va desgranando los presupuestos en los que se basó el cómic norteamericano, básicamente apuntalado por las manos y los quehaceres de una clase mafiosa, para pasar a continuación a contar cómo se enquistaron estas actitudes y por qué este arte se ha desarrollado tan restringidamente como lo ha hecho. Finalmente, lejos de dar zurriagazos a diestro y siniestro para largarse rápidamente con la satisfacción del deber cumplido, como el que suelta un exabrupto en las redes y se queda tan ancho, augura soluciones, barrunta cómo se podría modificar lo que ya viene infectado, y divisa algún alivio para su querido y lesionado medio.

Esa actitud de condena y remedio se puede ver así mismo en La Venus del cenagal contra los anillos de pene nazis desde el mismo título. En él se contrapone a una de las representaciones de la diosa que da vida, la Venus de Willendorf austríaca, contra los anillos con pinchitos interiores de curso legal que quizás el padre de Hitler le instalara a su hijo cuando era muy pequeño para prevenir poluciones nocturnas. Es una de las gracietas que se derraman por uno de los escritos más encantadores de Alan Moore: en lugar de hablar sobre erotismo, pornografía y sexo de una forma chabacana y limitada a las cuatro diatribas machistas de siempre, asistimos a una celebración de la historia de la pornografía donde nos enteramos de hechos y anécdotas más importantes de lo que podría parecer en un género tan denostado, y que conforman el alma, si es que eso existe, de ese cúmulo de barro con ínfulas llamado ser humano. Se refuerza así la importancia del sexo como una verdadera celebración de la existencia, no como algo pecaminoso que hay que ocultar bajo la alfombra una vez que se ha hecho uso del mismo.

En la tercera pata del banco de este libro titulada El Cadillac de Frankenstein, nuestro querido escritor revisa la ciencia ficción con ánimo inquisidor, rebusca cuáles son las taras del género, bastantes para uno que en un principio debería ser más libre, y nombra sus favoritos, muchos, sin cortarse un pelo. Como en el resto de ejemplos, el capital manda, y no todos los autores han alcanzado a desarrollar todo su potencial, muchas veces por culpa de ese terrible castigo que se infligen llamado autocensura.

Los tres ensayos nos soplan que Alan Moore dispone de un método habitual para analizar todas estas realidades y disciplinas de forma medida, y nos confirma que la innovación a la que alude en sus escritos y charlas sobre escritura hay que saber utilizarla sabiamente. Que a veces lo conocido, si funciona, es mejor no menearlo. Por mucho que sus detractores redunden en la aridez de muchas de sus creaciones, si hay algo que este autor ha conquistado a lo largo de su vida son unos estilos narrativos propios que responden a las demandas de cada obra, y que convierten sus textos en experiencias cercanas a la música, con sus ritmos y texturas adecuadas a cada momento. Nada de paja, como ocurre con mucho del entretenimiento del siglo XXI. Mejor una reivindicación de la Cultura y el Arte, sea elevado o provenga del subsuelo, de la calle, de la mismísima «clase criminal», como piezas inseparables de un concepto mayor que la suma de sus partes. Esa personalidad, que cruza información de múltiples orígenes y, la superpone para transformarla en material exclusivo, facilita que, aún en desacuerdo con ideas histriónicas como las de su teoría de la magia como motor creativo, nos hagan orientar la antena hacia cualquiera de los designios del insurrecto de Northampton.

BUSTER BROWN EN LAS BARRICADAS

«Sin algunas revistas,el underground habríaconsistido en ungrupo de personas quevestían ropas similares,escuchaban la mismamúsica y tomabandrogas parecidas, perosin un discurso políticoo cultural coherente»

— Fomentando las tirasde prensa y el cómic comocontracultura — Alan Moore· Año 2013 ·

1

Considerado anteriormente como una amenaza para las mentes jóvenes y la moral pública más insidiosa que la sífilis, el medio del cómic ha alcanzado en la actualidad un nivel de respetabilidad que parece ansioso por mantener. Habiéndose convertido por fin —o al menos en apariencia— en un componente críticamente aceptado y ocasionalmente lucrativo de la industria del entretenimiento, el cómic está ansioso por fomentar su nueva imagen plena de responsabilidad social (y viabilidad económica) a base de un bombardeo de citas admirativas y comunicados de prensa excesivamente elogiosos. Al parecer, también se ha aplicado retroactivamente este cambio de estatus para presentar una mejor imagen del cómic como un medio que siempre se ha preocupado por lo social; que siempre ha sido una expresión alegre y populista más del statu quo. En esta impropia lucha por la respetabilidad y en pos de un pedigrí histórico y noble, está de moda, por ejemplo, señalar que los cómics tienen su origen en los jeroglíficos secuenciales en forma de tiras que se han descubierto en los reinados de los faraones del antiguo Egipto. ¿Qué mejor indicativo del valor cultural del medio que su capacidad para informar fielmente de actos legendarios y la singular magnificencia de las clases altas?

Pero si sencillamente le damos vuelta a los bloques de piedra en los que fueron talladas estas elaboradas crónicas sobre los reyes o las deidades de Egipto, nos asaltará una lectura muy diferente, y quizás más vital, de la historia del cómic. En el reverso de las numerosas piedras que se colocaron en la construcción de las pirámides, inscritas en paredes que nunca debieron ver la luz del día, los arqueólogos han encontrado lo que bien podrían ser las primeras historietas satíricas antiautoritarias y blasfemas. Son representaciones de los mismos dioses con cabeza de animal que se pueden encontrar en las representaciones más convencionales, realizadas presumiblemente por canteros aburridos y truculentos, solo que aparecen sentados jugando a las cartas como si pertenecieran a una divina escuela de póquer egipcia, un obvio antecedente de la moda más reciente de retratar perros llevando a cabo actividades similares. Se podría argumentar que este es el verdadero precursor histórico de los cartoons y la historieta, la representación de una grandiosa y arraigada tradición que hace gala de un sano escepticismo con respecto a sus gobernantes, dioses o instituciones; una auténtica forma de arte del pueblo, libre de las nociones imperantes de aceptabilidad, y capaz de dar voz a la disidencia popular, o incluso de convertirse, en las manos adecuadas, en un instrumento sumamente poderoso que busca el cambio social. Incluso podríamos asegurar que, en lugar de que esos sentimientos difamatorios y antisociales parezcan una aberración menor en la tranquila historia comercial de los cómics, estas muestras de descontento bien pudieran ser el objetivo principal del medio.

En la propia derivación de la palabra cartoon se pueden ver los orígenes insurreccionales de esta forma de arte: durante los tumultos y trastornos de una volátil Italia en el siglo XVII, se volvió conveniente y popular garabatear representaciones satíricas de los oponentes políticos a ambos lados de las cajas de cartón, también conocidas como «cartoni». Pronto estos dibujos recibieron el mismo nombre que las cajas en las que habían sido estampados. Como método para comunicar ideas revolucionarias en unos pocos y burdos trazos críticos, a menudo dirigidos a un público cuyas habilidades de lectura eran limitadas, la potencia y eficacia del nuevo medio se hicieron evidentes de inmediato. También pudo ser el punto de partida para esa actitud en retroceso, aunque aún de actualidad, que aduce que los cómics y los cartoons se consideran como algo oportuno para los analfabetos de clase baja. Sin embargo, tras comprender la inmensa utilidad política del medio, solo con muchas dificultades podríamos encontrar un evento político a cualquier escala que no haya sido conmemorado (y, a menudo, conmemorado memorablemente) por medio de los cartoons.

En el siglo XVIII, cuando era más fácil acceder a los medios de impresión, se empezó a pasar de los anuncios con la mordaz imagen de los cartoons de sus humildes comienzos en cajas de cartón, a la producción masiva de papel de pulpa barata en forma de folletos y librillos ilustrados. En consecuencia, ese mismo período sería testigo del surgimiento de los primeros maestros del medio, autores que supieron ver las emocionantes posibilidades de este nuevo y rebelde modo de expresión cultural. Se puede constatar en las hirientes caricaturas, por lo general escatológicas y lacerantes, que Gillray dedicaba al rey Jorge IV, propenso a la demencia, en las crudas representaciones de Hogarth de los desposeídos y vergonzantes habitantes de las clases bajas de la sociedad, e incluso en los sublimes e iluminados textos de William Blake, en sus radicales y visionarias opiniones... Blake también estuvo plantado entre los que portaron las antorchas en los disturbios de Gordon, con una gorra roja que denotaba solidaridad con los revolucionarios franceses al otro lado del canal, viendo arder la prisión de Newgate... Actitudes necesariamente ocultas bajo un código encriptado con feroces esencias espirituales. Blake inventó semidioses de nombres grandiosos y juegos de palabras que se podría decir que tienen bastante en común con la producción posterior del genio que presidió la industria de los superhéroes, el genuinamente magnífico Jack Kirby.

Blake, quien ha sido reclamado como pariente ancestral por el antiguo compañero de Kirby y creador de Namor, W. B. Everett, revistió su obra de escenas espeluznantes gracias a la influencia de los libros de bolsillo y, por lo tanto, pareció encontrar completamente natural la idea de combinar palabras e imágenes. A pesar de la falta de narrativa secuencial, en su obra se puede quizás observar una etapa intermedia entre los manuscritos iluminados de los monjes medievales y la producción pirotécnica y considerablemente menos altiva del cómic actual. Pero será mejor que nadie se piense que, por el hecho de incluir a figuras elevadas como William Blake entre nuestra lista de predecesores de los cartoons, estemos buscando un trasfondo santificado y desinfectado para la historia del medio. Cabe señalar que, en los comienzos de la Revolución francesa (que Blake había admirado tan ardientemente al principio), los antimonárquicos hicieron circular escabrosos y escandalosos panfletos con dibujos pornográficos que mostraban a María Antonieta en una relación incestuosa con su propio hijo. Los disidentes de la época se habían dado cuenta ostensiblemente de que, si bien la caricatura era por sí sola capaz de influir en las masas sin educación, al mezclarla con el siempre popular atractivo del material sexual ilícito parecía invencible a todos los efectos. Entender esto aseguraría que, a medida que se desarrollara la historia del cómic o las tiras subversivas, siempre tuvieran presente una intencionalidad política al desafiar la censura o a la hipocresía de la que se hacía gala al tratar con la sexualidad en la sociedad.

En la agitada coyuntura de los siglos XVIII y XIX, el mundo occidental se encontraba absolutamente confuso. Las certezas religiosas anteriormente inquebrantables se estaban empezando a cuestionar, y según la Revolución Industrial cobraba impulso implacablemente, la revolución científica de la época había transformado el paisaje rural compuesto por terrenos diversos que en su mayor parte parecían rememorar una gran colcha rústica, trastocándolos en una extensión de hollín, forjas en llamas y chimeneas que cubrían el cielo, a imagen y semejanza de los oscuros molinos satánicos de Blake. Cabe mencionar que, posiblemente en ese mismo período, el Frankenstein de Mary Shelley daba paso al advenimiento del género de la ciencia ficción. Contemplado inicialmente bajo la misma luz degradante que los propios cartoons, esta incipiente literatura de la imaginación comenzó su andadura como un vehículo para expresar los temores postindustriales y eventualmente encontraría un hogar natural para sus ideas en las revistas pulp y los cómics de un siglo después. Con el auge de las grandes industrias, incluida la editorial, las dinámicas radicales del medio de la historieta se modificaron y empezarían a incrementarse a medida que los cantos de sirena de un trabajo remunerado y su publicación profesional facilitaron que un gran número de creadores adaptara sus obras hasta convertirlas en algo socialmente aceptable, requisito de los nuevos empleadores. Eso no quiere decir que las sinceras opiniones políticas individuales ya no se expresaran en forma de historieta, sino que sencillamente era más probable que se enmarcasen dentro de las restricciones editoriales de la publicación periódica que pagara por publicarlas. Incluso después de la llegada de empeños satíricos como Punch o Judge a finales del siglo XIX, y aunque a menudo surgieron críticas sociales fulminantes e irreverentes, fueron generalmente urdidas de una manera seudocaballerosa que tenía mucho cuidado de no cruzar los límites del buen gusto o la decencia exigidos por la sociedad ilustrada. Se renunció a la bilis hirviente y a la afrenta sin limites de Gillray, y con ella al ojo clínico de Hogarth para retratar de forma reveladora la miseria social, por no mencionar las incendiarias visiones antimaterialistas del belicoso y empobrecido William Blake. Probablemente fuese el primer intento (aunque de ninguna manera el último) de rehabilitar nuestro medio generado en las alcantarillas y convertirlo en algo adecuado para el consumo de la clase media, castrando de forma efectiva este medio artístico todavía infantil y eliminando todos los inconvenientes sociopolíticos o sociales y humanos, borrando además los impulsos sexuales que originalmente le otorgaron a las historietas su relevancia y potencia, y que en gran parte explicaban la ilimitada popularidad del medio.

A pesar de la clara influencia domesticadora del mercado remunerador que se puede encontrar en publicaciones tan inofensivas y aptas para toda la familia, aún había creadores más preocupados por expresar declaraciones personales y sin restricciones que intentando buscar una conformidad cómoda y neutralizadora. En las avenidas iluminadas por el gas del fin-du-siécle del Londres de 1890, el notable y trágicamente efímero joven artista Aubrey Vincent Beardsley reducía las formas y los rostros a trazos elegantes y esenciales, utilizando la más mínima muesca de sombreado para sugerir una nariz o un trazo de lápiz ligeramente ondulado del que se podían inferir los labios. Al hacerlo, el esteta tuberculoso estaba estableciendo inconscientemente gran parte de la estilización y el vocabulario visual que los artistas del cómic que estaban por llegar utilizarían tan generosamente, mientras que al mismo tiempo resucitaba el fantasma repleto de mala reputación de las historietas del pasado en sus estruendosas planchas para la comedia Lisístrata de Aristófanes, con sus huelguistas sexualizadas imprecisamente lesbianas y sus enanos descontentos debilitados por el peso de sus propias erecciones gigantescas. Muerto de tisis a los veintiséis años, habiendo apenas dejado atrás la adolescencia, el impulso por epatar de Beardsley y su deseo de llevar su trabajo más allá de los límites de la aceptabilidad posiblemente no tenían una base conceptual más refinada que la de un adolescente que embellece la puerta de un garaje con un falo increíblemente enorme, aunque fuese ejecutado con mayor delicadeza y dedicación. Esta cualidad de descaro adolescente también podría explicar la aparente intrepidez moral y artística de Beardsley, como si hubiese sufrido una ilusión de invulnerabilidad que suele ser propia de los jóvenes y relativamente inexpertos, seguramente el motivo por el que las agencias militares de todo el mundo buscan a sus reclutas solo en ese rango de edad.

En el caso de Aubrey Beardsley, la inocentona suposición de que seguro que era impermeable a las represalias y los reproches de los indignados convencionalismos resultó no ser cierta. El juicio de Oscar Wilde arrojaría una sombra de culpa por asociación sobre todo el movimiento artístico decadentista, con el reproche público especialmente reservado para los colaboradores de Wilde, cercanos como el desafortunado Beardsley, que había ilustrado la sensualidad y opulencia de la Salomé del autor y dramaturgo caído en desgracia. Obviamente, no estaba preparado para una respuesta tan punitiva... La principal fuente de ingresos del artista, el progresivamente elegante Yellow Book, fue clausurado después de un errado informe en la prensa acerca de que Wilde había llevado la en ocasiones controvertida revista debajo del brazo mientras se dirigía a la corte... La ya frágil salud de Beardsley no mejoró a cuenta de la terrible experiencia emocional y psicológica, y en 1898 finalmente falleció en medio de un ataque de autorrecriminación espiritual (se podría pensar que innecesario), durante el cual le suplicó compungidamente a su hermana Mabel que «quemara Lisístrata y el resto de obras obscenas». Su enérgico y posiblemente ingenuo asalto a la sensibilidad de la Inglaterra victoriana tuvo un final lamentable y lleno de arrepentimiento, pero en términos de influencia en la historieta moderna, que surgiría casi inmediatamente tras su desaparición, se podría decir que Beardsley logró la victoria, o al menos su obra contribuyó considerablemente a la continua buena salud de la historieta en su rebelde búsqueda de emancipación.

2

En los últimos años del siglo XIX, el comic book y la tira de cómic como los conocemos hoy surgieron en Inglaterra y Estados Unidos respectivamente con la publicación de Ally Sloper’s Half-Holiday en la Inglaterra de 1880, y la adquisición por parte del imperio de publicaciones de Hearst del Hogan’s Alley de Richard F. Outcault, (que se editó en los Estados Unidos en el New York Globe de Hearst hasta 1898), protagonizada por un prototipo de Alfred E. Neuman conocido como Mickey Dugan, Yellow Kid (El chico de amarillo). Aunque se podría pensar que hitos como el primer periódico con imágenes publicado de forma regular, o la fundación de la notable tradición de las tiras de periódicos en Estados Unidos fueron vistos como indicadores de la respetabilidad actualizada del medio, de ninguna forma se tuvo en su momento la percepción que de ello tenemos ahora. Las payasadas de borrachera dickensiana de Ally Sloper’s Half-Holiday solo sirvieron para confirmar que tal contenido era vulgar, y de hecho la forma de la propia historieta solo era adecuada para las clases inferiores presuntamente subnormales que aparecían representadas en las páginas de la publicación.

En Estados Unidos, la mascota calva de Hearst, residente en los barrios bajos, invitaría a recriminaciones aún más serias: con su camisa de dormir destacando impresa en el color que la mayoría de la gente asocia psicológicamente con la luz del sol, el bienestar y la felicidad, el chico de amarillo se veía como una barata e indecorosa (y, lo que es más grave, tremendamente exitosa) estratagema de Hearst para captar lectores indiscriminadamente con trucos sensacionalistas mientras la verdadera calidad del contenido de sus periódicos se desplomaba resueltamente por la cuneta. A medida que este nuevo y preocupante fenómeno se empezaba a generalizar, la prenda infantil y su vívido tono fueron sin duda el origen del término acuñado para describir dichas prácticas: «periodismo amarillo». Curiosamente, en Ally Sloper y en los habitantes de Hogan’s Alley podemos ver representaciones satíricas de la clase baja, que presumiblemente era percibida como la audiencia más probable para este material tanto por los editores ricos y pragmáticos del emergente medio de las historietas como por la clase media que, al menos en público, deplorarían inicialmente la existencia del medio del cómic. En un feroz debate entre ellos, ambas facciones acordaron aparentemente que el medio era una forma de arte propia del gueto, solo adecuada para retratar la vida de tal sitio, simple entretenimiento para la gentuza pobremente educada que habitaba aquellos andurriales.

Quizás valga la pena examinar esta dinámica de clases que ha jugado un papel tan importante en el desarrollo de los cómics como medio y como industria. El cambio del siglo XIX al XX presentó un panorama desconocido y lleno de ansiedad para las clases medias de la época, que en su mayoría se sintieron atacadas por todos los cambios sociales que estaban empezando a ocurrir a su alrededor y en todas partes, sintiendo amenazadas su posición y su estatus por lo que les debió parecer una erosión continua de los límites y certezas sociales que anteriormente habían definido su mundo. El hombre blanco de clase media, miembro del grupo demográfico que ejerce más control sobre la sociedad y, por lo tanto, uno de los que más tienen que perder, se sintió especialmente bajo asedio.

Tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, las mujeres se unieron para exigir el derecho al voto y desafiaron la supuesta e inviolable superioridad masculina. Ambos países estaban experimentando una afluencia de inmigración sin precedentes, con el posterior establecimiento de comunidades de inmigrantes que provocaban el temor familiar centrado en que su cultura predominante se hundiera o se perdiera bajo las costumbres, el idioma y el comportamiento de las poblaciones extranjeras que algún día podrían superar con creces su condición de minoría. Las clases trabajadoras de ambos lados del Atlántico se estaban volviendo más vociferantes al demandar un trato decente por parte de sus empleadores, sobrevolando también el espectro de una fuerza de trabajo en huelga que parecía mucho más amenazadora después de la exitosa Revolución rusa de los bolcheviques en los últimos meses de 1917. Además, con las saunas gais funcionando en Nueva York durante algún tiempo antes de 1900, y otros sitios comparables de mala reputación abiertos hacía muchos años en las calles de Londres, las diferentes sexualidades se hicieron más visibles y engrosaron la percepción general de que la civilización se encontraba en un estado de colapso inminente. De hecho, dada la persistente creencia entre las clases medias de que su estatus superior era el resultado de ser capaz de controlar o reprimir (a diferencia de la clase trabajadora) sus instintos animales y sexuales más básicos, la actividad sexual de cualquier tipo se consideraba tan peligrosa para el orden social como el bolchevismo. Asediados de este modo, muchos profesionales médicos consideraron oportuno aventurar su opinión en cuanto a las degeneraciones mentales o neurológicas que sentían que afligían a mujeres, otras razas, homosexuales, o los pobres degenerados biológica o intelectualmente. Dichas proclamas fueron recibidas como argumentos de peso por el simple hecho de que habían sido propuestas por médicos, mientras que el hecho igualmente evidente de que los médicos durante ese período eran exclusivamente blancos, hombres, casi uniformemente heterosexuales y completamente de clase media fue cuidadosamente ignorado. Parece que, si se intenta castigar o demonizar algún elemento social ante el que uno siente animadversión, es bueno enmascarar los ataques bajo una opinión médica, tácticas que llegarían a tener una angustiosa relevancia para la industria del cómic estadounidense cincuenta años después de que el Yellow Kid de Hearst y las historietas provocasen el pánico moral.

En aquel entonces, en la niñez del medio, era evidente que la historieta ya estaba siendo estigmatizada al estar asociada con los estratos más bajos de la cultura norteamericana o inglesa. Las publicaciones con dibujos se consideraban propias de analfabetos, mientras que solo los periódicos más populares y menos moralistas estaban preparados para hacer incursión en el ámbito de las tiras que apuntalaran el editorial del periódico, y en los años venideros, ambas formas se verían reducidas de forma titubeante a intentar negociar por diferentes caminos una aceptación preferiblemente superior. Al ser percibido en ambos países como basura digna tan solo de la descendencia del proletariado con deterioro cognitivo, el cómic se enfrentaría a un tránsito más accidentado al respecto que la tira de los periódicos. Hasta el advenimiento de una Eagle bellamente producida y relativamente austera en 1950, en Inglaterra no existiría una revista infantil con las miras conscientemente puestas en los jóvenes de clase media. Las tiras de periódico, por el contrario, fueron pensadas desde el principio para un público mayoritariamente adulto, lo que permitió a sus creadores un mayor margen de maniobra para intentar idear narrativas más sofisticadas que con el tiempo serían amadas por poetas, presidentes e intelectuales menos intransigentes.

Aun así, quizás el hecho de que muchas de las primeras tiras de los periódicos estadounidenses pareciesen utilizar cuestiones de clase como base para gran parte de sus relatos de humor o drama, retrate perfectamente la fluidez de los cómics como foro para el diálogo político y social. La fantasía alrededor de los deseos cumplidos de la pequeña huérfana Annie de Harold Gray aparecida durante la Depresión, con su protagonista de clase baja siendo adoptada por un hombre de negocios adinerado e inusualmente altruista, proporciona una imagen perfecta. Lo mismo ocurre con los primeros episodios de los Dagwood y Blondie de Chic Young, donde comprobamos que, en la década de los veinte, Dagwood Bumstead era un vástago de las ricas clases altas al que desaprobaba su familia cuando les comunicaba sus planes para casarse con una encantadora pero inculta flapper* de clase inferior. Bringing up Father, de George McManus, describe la trayectoria, puede que únicamente estadounidense, de un inmigrante irlandés rudo y despierto que triunfa en su nuevo entorno hasta el punto de que eventualmente llega a vivir en una espaciosa mansión de refinado estilo art déco. Agrégale el sutil diálogo e inflexiones yiddish que llenan el exquisito Krazy Kat de George Herriman, o los quizás afables maleantes, vagabundos y apostadores compulsivos que plagan las hazañas de Mutt y Jeff, Moon Mullins, Happy Hooligan y una docena de personajes más, y empezaremos a comprender la complejidad del discurso de clase en estas primeras tiras. A pesar de que en las últimas etapas de su larga carrera Al Capp se volvió famoso por sus opiniones prosistema y antirradicales, en las tiras de sus principios, principalmente en Li’l Abner, es ejemplar la resiliencia, buen humor y encanto de los pobres del campo en comparación con los superiores y burlones bastiones de la alta sociedad que habitan las grandes ciudades contemporáneas. Al igual que ocurre con muchas de las primeras películas mudas, las primeras tiras de cómic modernas abordaron la dificultad para solventar los problemas derivados de la inestabilidad económica y el estatus social que reflejaban exactamente las ansiedades e intereses de su público. La cultura popular, liberada de las restricciones para llevar a cabo un debate político respetable, se iba a convertir rápidamente en uno de los únicos espacios culturales en los que se podían discutir los temas y preocupaciones más pertinentes de la vida cotidiana. Merece la pena observar que incluso la iconografía clásica de los dibujos animados parecía, al menos hasta los años sesenta o setenta, basarse totalmente en la imaginería de la pobreza de los años veinte: no hay rodapié sin agujero de ratón, no hay sillón de época sin parche en su tapizado, ni suela de zapato sin orificio.

La perspectiva sorprendentemente experimental de libertad de estas primeras historietas, ejemplificada por la impresionante gimnasia visual de Gasoline Alley de Frank King o la extraordinaria Little Nemo del visionario exarquitecto Winsor McCay, fue alentada (casi con toda certeza) por la auténtica frescura sin precedentes del nuevo medio. Existe la sensación de que durante las primeras décadas del siglo XX