8,99 €

Mehr erfahren.

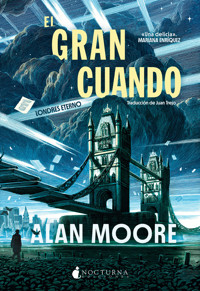

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

«Una delicia». Mariana Enríquez «No sé si Dios existe, pero le doy las gracias por Alan Moore». Entertainment Weekly «Alan Moore es una de las grandes mentes de su generación». Rolling Stone Corre el año 1949 en Londres. Entre la niebla tóxica de la ciudad deambula Dennis Knuckleyard, un joven librero especializado en el negocio de segunda mano. Un día, en uno de sus encargos, Dennis descubre un libro que no existe. Es una obra ficticia, creada en una novela. Sin embargo, él la tiene en sus manos. ¿Cómo es posible? Dennis se ha topado con un libro del Gran Cuando, una versión mágica de Londres situada más allá del tiempo y el espacio, donde la realidad se funde con la ficción y conceptos como la poesía y el crimen se personifican en seres maravillosos y horribles. Pero ese otro Londres mágico debe permanecer en secreto; si Dennis no consigue devolver el libro a su lugar de origen, corre el riesgo de sufrir consecuencias como que su cuerpo quede del revés... o algo peor. Así comienza un viaje por las entrañas de la ciudad con un singular elenco de hechiceros, gánsteres y asesinos, y unos sucesos explosivos que podrían alterar ambos Londres para siempre. Del legendario autor Alan Moore llega El gran cuando, inicio de una fascinante serie de asesinatos, magia y locura y, en definitiva, una oda a la ciudad de Londres. La productora Playground está preparando una serie de televisión basada en la novela.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 611

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Título original: LONG LONDON: THE GREAT WHEN

Copyright © Alan Moore, 2024

Based on El gran cuando (Londres Eterno I) by Alan Moore,

translation by Juan Trejo, an Audible Studios production,

available at www.audible.es

Ilustraciones: © Nicolette Caven, 2024

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Medea, 4. 28037 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: febrero de 2025

ISBN: 979-13-87690-01-4

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

EN UN PRINCIPIO, LA MÚSICA

Sección de viento:

Detrás de la pensión, allí donde un descendente sol de invierno salpica de oro la maleza, dos hechiceros disfrutan de un té con galletas.

El más viejo de los dos se asemeja a un pájaro de aspecto delicado, con una cuidada barba blanca estilo Van Dyke. Ha perdido unos cuantos kilos y con ellos, en buena medida, su estudiada monstruosidad. Está sentado con una manta escocesa sobre las rodillas y es innegable que recuerda a un profesor de arte jubilado, tal vez uno de esos que en su juventud soñó con llegar a ser un nuevo Sargent. Al otro lado de la mesa plegable, y del servicio de té sobre la misma, su invitada aparta un mechón de cabello de su, en cierto sentido, heroica frente. Casi quince años menor que él, observa cómo el viejo vierte el humeante líquido color siena en las tazas de porcelana desparejadas, con manos visiblemente temblorosas; manos que, antaño, fueron el terror de su época.

Le pasa el platillo con la taza, tintineante como el carrito de la leche, y la mira con aire inquisitivo.

—Mi querida niña, me da la impresión de que estás muy enferma.

Su aguda y cadenciosa voz supone siempre una sorpresa. Ella entrecierra los ojos, sumidos en una perenne decepción, impresionada a su pesar por las dotes adivinatorias de su anfitrión. No puede evitar echarse a reír.

—No está mal. Durante un rato me has hecho creer que eras un mago de verdad. Pero sabes bien, claro está, que eres, literalmente, la última persona en el mundo que me gustaría que me preguntase cuántos azucarillos quiero.

Mirando hacia el negligente césped, él sonríe a modo de disculpa. Ella lo observa durante unos segundos más, frunciendo su ceño de bulldog mientras reflexiona.

—Aunque siguiendo ese mismo razonamiento…, bueno, tú también lo estás, ¿no es así?

En las alturas, el viento arrastra sábanas arrugadas en un cielo de Hastings todavía sin hacer. Él se encoge de hombros con pesar, santo maltrecho de un apocalipsis lluvioso.

—Me temo que sí. Nada definitivo y, si el universo así lo desea, es posible que me queden uno o dos años más. Al menos, eso es lo que dicen las cartas y las monedas, pero, bueno, soy una reliquia del pasado y cabe esperar esa clase de contratiempos. ¿Qué hay de ti? No eres más que una niña, apenas alcanzas la cincuentena. Ha sido un innegable golpe de mala suerte.

En la cocina de la casa, el último y más reciente aprendiz del diabolista prepara con cierta ansiedad sándwiches de huevo con berro, con todo excepto el pan y el berro obtenido fuera del racionamiento, cortándolos con esmero en diagonal. Fuera de la cocina, la gran sacerdotisa arruga la nariz, negándose a sentir compasión.

—Mmm. O tal vez el fruto del rencor del Todopoderoso. Deo, non fortuna. Dios, no la suerte. Un pensamiento bonito si las cosas te van bien, pero, de no ser así, es un lema estúpido a más no poder, y un nombre estúpido a más no poder. Al parecer, sufro una enfermedad incurable. Me han dicho que está relacionada con la médula ósea, aunque nunca había oído hablar de esa enfermedad. A mí «leucemia» me suena a una de las siervas de Hera. En cualquier caso, ahora dispongo de unos pocos meses para poner mis asuntos en orden, y solo después descubriré hasta qué punto se trata de una cuestión teórica. Espero sobrevivir a la guerra, pero solo si vamos a ganar.

Ella se hace un ovillo dentro de su grueso abrigo, colocando la barbilla de un modo que a él siempre le recuerda a Churchill. Sentado, asiente con la intención de tranquilizarla.

—Ganaremos. Me sorprendería mucho, te lo aseguro, que Alemania aguantase hasta la temporada de críquet. Es una lástima, la verdad. Estaba convencido de que este iba a ser mi Eón de Horus, adusto y radiante, engalanado con las ruedas del sol. Pero no va a ser así. Por lo visto, me equivoqué en un montón de cosas.

Bebe un sorbo y luego lame las gotas que han quedado en su bigote amarillento. La mujer resopla.

—Bueno, como alguien que ha pasado la mitad de su carrera mágica pidiendo disculpas por el desastre infernal en que has convertido tu carrera, diría que es una suposición bastante acertada. —Al reconsiderarlo, se ablanda—. Aunque sospecho que mi propia Era de Acuario no tardará en seguir los pasos de tu eón de camino al desguace de los tiempos. En ocasiones, las voces etéreas no dicen más que tonterías espantosas, ¿no te parece?

Ambos ríen entre dientes ante semejante herejía, sorprendidos de lo bien que se caen sin todas esas pantomimas de luz y oscuridad que se interponen en su camino. Las ortigas muertas cascabelean debido a una breve y repentina ráfaga de viento, junto al exhausto relincho de un carromato que flota sobre las cercanas calles de los suburbios. Al sentir un inoportuno espasmo de afecto provocado por el tembloroso atractivo del diablo, se inclina para tocarle ligeramente el brazo.

—A pesar de nuestras diferencias, sigues siendo el mago más experimentado que he leído jamás. Eres consciente de ello, ¿verdad? En un sentido moral, por descontado, eres la criatura más vil que se pueda imaginar, pero en lo relativo a tu encanto, siento todo el respeto del mundo por ti, viejo.

Mucho más allá de lo que él podría esperar, esas palabras le resultan absurdamente conmovedoras. El té de ambos se enfría.

—Y yo por ti, mi cara soror. Siempre te he considerado la más dotada de tu generación.

Están al borde de las lágrimas, lo que supondría una enorme e inesperada vergüenza, antes de que la mujer salve la situación con un movimiento de cabeza y un resoplido despectivo.

—Estoy convencida de que eso no lo piensas. ¿Qué querías dar a entender diciendo: «la señorita Firth estudió en Radcliffe Hall»? ¡Menudo cabrón petulante hay que ser para decir algo así! Eres un hombre horrible, horrible, al que se le da muy bien la magia, aunque eso no nos haya hecho bien a ninguno de los dos. Muchas túnicas espléndidas, pero aquí estamos ambos, como si nos vistiese el Ejército de Salvación. ¿De verdad te las arreglas bien aquí abajo? ¿Cómo pagas el alquiler?

La inocencia que transmite su expresión es una pequeña obra maestra del humor.

—Mágicamente, por supuesto. He cubierto el importe de mi contrato proporcionándole al propietario de Netherwood unas pastillas, tocadas con mi propia esencia yóguica, que restituyen su vacilante virilidad.

Ella lo mira fijamente y parpadea aturdida antes de caer en la cuenta.

—Oh, por el amor de Dios. Dime que no se trata solo de tiza machacada mezclada con tu propio semen.

Con timidez, él extiende las manos, mostrando la piel arrugada como papel de aluminio y las uñas sin recortar.

—Ojalá pudiera hacer algo así, querida niña. Ojalá pudiera.

La historia emana de todo lo que los envuelve bajo un cielo que parece estar en conflicto, y a lo largo y ancho del globo las más turbadoras incertidumbres se resuelven de un modo pringoso. Ella, boquiabierta, lo mira con lo que, de no ser por su infame reputación, podría pasar por incredulidad, y acto seguido los dos se carcajean: como si fueran un par de niños hechos de papel arrugado. Cuando se les pasa la risa, el hechicero de mayor edad, desganado, echa la vista atrás, hacia la media distancia, y su gesto se ensombrece. Todo ha cambiado, incluso la procesión de eones se tambalea. Jamás volverá a darse una tarde de un azul tan específico, con esta tonalidad de postal antigua. Al cabo de un rato, la mujer habla:

—Te diré una cosa: va a abrirse una grieta espantosa en Inglaterra cuando acabe esta lucha infantil. No creo que mis ángeles sirvan de mucha ayuda. Las bombas V los atraviesan. Y se apreciará un espantoso agujero en la magia cuando nos hayamos ido. A pesar de que la mayoría de nuestras afirmaciones eran delirantes, ambos sabemos que algunas no lo eran. Los ocultistas que nos sucederán han hablado de manera convincente sobre el tema, pero nunca obtuvieron esa clase de respuestas. Nunca la han sentido justo ahí, a su lado, palpitando. Sus logros se encuentran únicamente en los libros.

Como si se tratase de una señal, el joven Grant sale por la puerta trasera de la casa con su aspecto de estrella de cine, su brillo de ébano y un plato con bocadillos en equilibrio sobre la palma de la mano. La Bestia de los pastos mira a su visitante de un modo inescrutable bajo las cejas escarchadas.

—¿Recuerdas a aquel gato espantoso?

Ella se tensa en su asiento y le ofrece una mirada de reproche. Él nota el breve e involuntario estremecimiento que ella intenta reprimir.

—Por supuesto que sí. Entró en mi casa, cuando Moina Mathers me lo trajo. Fue el episodio más aterrador de mi vida.

El impaciente acólito se acerca, cargado de refrescos, braceando sobre el desgreñado césped. Con voz baja, la mujer le dedica de manera voluntaria un último comentario a su antítesis moral y único colega superviviente:

—De hecho, el otro Londres es un ejemplo. No fue cosa de nuestra imaginación, ¿verdad?

Comparten una mirada de pesar, como podrían haber hecho los integrantes de un matrimonio añoso. Él sacude la cabeza con solemnidad.

—No. No, no lo fue. Fue real.

Llega un pícnic que ninguno de los dos tiene energía para consumir, y las sombras de todos los allí presentes se desenrollan sobre la hierba sin segar, alfombras negras que dan la bienvenida a las celebridades de medianoche. Es febrero de 1945, y un solitario pájaro cantor elabora una rapsodia desde una ionosfera descendente mientras ellos están allí sentados y departen, de forma amable e intermitente, a la mortecina luz de la magia inglesa.

Metales:

Como un río formado ahora por gritos y puñetazos, Cable Street huele de un modo similar a un circo en estampida. Puño tenso, bandera, botella, atizador, pala, gente como pintura vertida sobre las losas y «¿por qué —piensa David Gascoyne— no existe poesía alguna que contenga la pasión y la intensidad de este momento, su gruñido, su emoción de orejas de coliflor?». Suspendido en un mar de hombros, empujado contra espaldas cubiertas por gabardinas en una furiosa intimidad, renuncia a su propia voluntad al integrarse en el furioso animal del que él no es más que una pequeña parte. Solo puede ir allí donde este se dirige, sus zapatos rozados pertenecen ya a ese empuje generado por mil pies, pasajero de la refriega.

Rendirse al brutal consenso le aporta una sensualidad inesperada: el calor y el movimiento humanos frotándose contra él; la marea de color, como una paleta de octubre, se esparce por los umbrales nublados; sinfonía de pisotones, tapas de cubo de basura pateadas y floridas maldiciones en yidis. «Ahórcate con una ristra de caramelos y muere de un modo dulce». Tiene diecinueve años, hasta el próximo sábado. Su tercer libro salió a la venta hace apenas un par de meses y está exultante; nervioso por el peso de la historia. Mujeres que aúllan, niños que lanzan ladrillos, pero sobre todo una decidida aglomeración de hombres que huelen a colonia de cigarrillos y productos de peluquería cortados con ron y su cena de los domingos, dispuestos a meterse en líos. Nunca antes en su vida, sumido en ese torrente punzante de codazos, se ha sentido tan judío, y lo único que teme en ese momento es que se le ponga dura.

Al notar el crujido de la multitud, unos cien metros por delante, su pecho es un yunque que resuena. Más allá de la marea de cuellos afeitados y cabezas vueltas frente a él, ve a los polizontes con sus gabardinas azul marino, algunos de ellos a caballo, blandiendo porras que acaban impactando contra cráneos en la parte antigua del East End. Esa tormenta de magulladuras tiene lo que podría ser su ojo amoratado y medio cerrado justo delante de los grandes almacenes Gardiner, que, por lo que parece, han perdido ya uno de sus escaparates. Ahí están los chicos de azul con sus mandíbulas de jamón cocido, miradas como canicas prensadas en manteca de cerdo, apaleando a maestros de escuela y encargados de mercerías para proteger a los purasangres sin barbilla que están un poco más adelante: los chicos de negro.

Pálidos como fantasmas, se estremecen con cada estruendo, asustados e incrédulos ante la bienvenida que están recibiendo en Whitechapel, debido a su sobrecogedora escala. Según los cálculos de David, deben de ser unos mil o dos mil fascistas, aunque, al apretujarse como lo están haciendo, parecen menos. Más o menos el doble que los policías que aporrean, pero incluso al contar a los camisas negras junto a los camisas azules, los camisas sucias los superan en una proporción de diez a uno. Desde las ventanas en lo alto, a ambos lados, madres y esposas lanzan escalofriantes calificativos, carbón, verduras podridas, agua hervida, zurullos de los orinales o incluso los propios orinales; todo un frente meteorológico de proyectiles. A pesar de todo, 1936 ha sido un año divertido.

De entre todo el empuje y el clamor, él recuerda el frenético asalto de Dalí a través de la polvorienta pantalla, aterrorizado y sin aliento, con el bigote retorcido, durante la Exposición Surrealista Internacional de Londres que David había ayudado a organizar el pasado mes de junio. El artista había insistido en aparecer embutido en un traje de buzo, pero una vez allí se dio cuenta de que no podía quitarse el casco ni respirar. Gracias a la intervención de David y una llave inglesa, se salvaron de la extinción sus manadas de jirafas en llamas y sus elefantes-cisne invertidos. Al observar en ese momento la mortal ebullición que le rodea, con sus ojos luminosos de polilla incrédula, el poeta se pregunta si el surrealismo se esfuerza demasiado o no se esfuerza lo suficiente. Una joven furiosa, que solo tiene un brazo, blande la extremidad de un maniquí con la mano que le queda, y también hay un alter kocker desdentado, con mirada asesina, que arrastra un saco de mierda de león robado del zoo para inmovilizar a los caballos de los polis. Los bloques de hormigón y los excrementos vuelan suspendidos en el aire otoñal. Todo esto se desarrolla más allá de lo real, también de lo «surreal», de lo que esa palabra significaba antes de que André Breton se pusiese a jugar con ella. A él le da por pensar que ese es el verdadero fuego que funde los relojes. Ese es el recuerdo que persiste.

Algo está sucediendo cerca del epicentro, una nueva corriente se arremolina en la vorágine. A partir de fragmentos de diálogo que se propagan entre la multitud, se puede reconstruir lo que ocurre. «¡Es Spotty!», «¡Viene Spotty!», «¡Ahí están Spotty y sus chicos!». Supone que se refieren al matón local Spotty Comer y sus chicos kosher con cachiporras, aportándole un barniz de antifascismo a la horrible violencia que, en cualquier caso, han ido desplegando. Al mirar por encima de los combativos bustos estatuarios que le rodean, ve a aquellos vándalos abriéndose paso con sus gorras de tela, sus palancas y su gesto imperturbable. Son un centenar, una devastadora y ruidosa cuña gris lanzada contra la policía, con Comer rugiendo en su afilada punta, blandiendo algo pesado y ornamentado; David descubrirá más tarde que se trata de la pata de un sofá con base de plomo. La locomotora de carne brama al lanzar todo su peso contra el muro de policías. Hacer brotar tanta sangre como sea posible es su única política. Se trata de una lealtad emocionante, aunque incómoda, el estallido de su sentido ético.

Se inflama la inestable atmósfera, o quizás el cerebro de David. La presión de los pisotones en la que se encuentra inmerso se inclina hacia delante y luego hacia atrás. Una masa fluida y cambiante, que jadea con terror y excitación, le arrastra. Las pancartas se sumergen y resurgen a su alrededor, reduciendo la visión, el tiempo y la continuidad, convirtiéndose en las fotografías granuladas de los periódicos de mañana, ordenadas con poca destreza y difíciles de entender. Alguien ha roto el cordón policial —podría tratarse de Spotty Comer— y golpea con fuerza las costillas del gorila de dos metros que está junto a Oswald Mosley. Un caballo de la policía se encabrita y parte en dos la cabeza de un aprendiz de sastre, y, sin motivo aparente, le han prendido fuego a una sábana sucia. Como si se tratase de un poema informal, la cascada de imágenes le confunde. El año, el día, el instante se hinchan como un infarto de miocardio o un acorde en su interior, y las instantáneas se arremolinan caleidoscópicas en su retina avasallada: un niño que cojea sin un zapato, muebles que se precipitan, la sábana en llamas que refleja el sucio color naranja del acristalamiento superior, gatos de pelo alborotado, braseros volcados que derraman rubíes en el crepúsculo, un oscuro vizconde encogido y lloroso, lluvia de tripas de pescado, la mujer gigante, rabinos apopléjicos, niñas de gesto roqueño con tijeras de podar, tacones chisporroteantes, veteranos militares, perros frenéticos, pájaros que vuelan en sentido contrario como durante un eclipse…

La mujer gigante.

Se desplaza entre la multitud; mide por lo menos tres o cuatro metros, pero nadie la ve. Se apartan de ella justo al borde de la aprensión y miran a otro lado, dando la sensación de estar vagamente preocupados. La horda se divide para dejarla pasar, aunque no da la impresión de que sean ser conscientes de que lo están haciendo. Es como si el mundo no permitiera la existencia de alguien como ella. Incrustada entre comunistas y mendigos, camina con despreocupación entre la multitud, donde David se tambalea y piensa que está a punto de morir. Luce una gorra color escarlata brillante sobre el cobre fundido de su cabellera alborotada; una pieza de ropa, blanca y roja, se arruga sobre un hombro —pañuelo o faja o toga, él no es capaz de distinguirla—, lo que deja sus pechos al descubierto, no como una provocación, sino como una muestra de autoridad incontestable. Por encima de las más altas farolas, su semblante beatífico mira con recato y ternura a los insurrectos que rozan su falda, sonríe y muestra sus hoyuelos de orgullo maternal al contemplar heridas y armas. En su carne de coral, las sombras que la recorren debido al movimiento parecen grabadas en acero, y ¡Dios del cielo, es más alta que una casa! ¿Por qué nadie grita, echa a correr o la adora? ¿Por qué nadie se fija en su presencia? El aluvión de escombros que caen por todas partes no la alcanza. Sortea un embrollo de puñetazos y golpes, donde los rostros enloquecidos se esfuerzan con ferocidad por permanecer ajenos a lo que pasa a su lado, sagrado e insoportable, tan hermoso que ni siquiera el lino ardiente se atreve a rozarla.

Doblado por la mitad, David vomita sin dejar de dar vueltas. Ha sido testigo de la esencia de la metáfora, enorme en una callejuela de Londres, y ahora le zumban los oídos, le lloran los ojos y el mundo se ha convertido en un borrón que no deja de retorcerse. De sus labios, antaño humedecidos por la lírica, penden hilos tensos de bilis, y, cuando alza la cabeza de nuevo, ella ha desaparecido, tal vez debido a un juego de luces sobre las paredes moteadas de hollín; tal vez simplemente ha seguido paseando por la avenida cegada por la histeria. Meses después de la revuelta, se une a los comunistas, va con ellos a España y, más que nunca, rinde toda su fe a la poesía, pero al pisar la tarima de la cordura va a mostrarse aprensivo, después de sentir su hundimiento y de haber oído el crujir de sus amenazadoras astillas.

Timbales:

—Un hombre negro si quiere suerte, un hombre blanco si quiere valor —grita el africano imaginario, y su voz suena como las campanas de la iglesia.

Un sol infantil lo colorea todo con tonos sencillos y alegres mientras él se desplaza entre la multitud de Epsom. Una consistente pieza musical repiquetea sobre las gorras y los sombreros de copa de los presentes en el hipódromo. Los de las gorras lanzan vítores de reconocimiento y los de los sombreros de copa sonríen condescendientes, pero todos están igualmente encantados, como si, a sus ojos ingleses, estuviesen contemplando un rinoceronte, una orquídea o un continente.

—Spion Kop será el primero, los demás no irán a ninguna parte —proclama este flamenco de teca, y la brisa de junio alza los adornos de su chaleco con forma de alas bordadas.

Le tocan al pasar, acarician la herradura o la garra de león que le cuelgan del cuello y acarician los soles, las lunas, las estrellas y los tréboles cosidos a su túnica, el mesías de la pista de carreras, llegado para curar la lepra de las malas decisiones ecuestres. Si es necesario, leerá la buenaventura en hojas de té, en las estrellas o en las entrañas de una cebra, y luego admitirá alegremente que no son más que tonterías y que el conocimiento que atesora es su única guía espiritual; aunque admitir algo semejante, claro está, es en sí mismo una mentira.

—¡Uoh, oh, oh, oh! —vocifera con sus pulmones de cuero entre todos esos bonitos vestidos y trajes de raya diplomática—. Spion Kop ganará el Derby.

Con su blusa blanca como una vela hinchada y sus llamativas plumas de avestruz en lo alto de la cabeza, desfila, salido de los sueños del imperio por los perfilados márgenes recortados de la pista, se inclina, se contonea o camina entre las tintineantes conversaciones y los murmullos veraniegos.

Su fama le precede, del mismo modo que sus acreedores le persiguen. En todas partes están al corriente de su tumultuosa leyenda: el príncipe abisinio secuestrado a bordo de un navío británico, que naufragó en Portugal y que acabó llegando a los muelles de Tilbury como el tipo más lúcido a la hora de pronosticar el resultado de las carreras de caballos que se había visto jamás en estas tierras. Santa Cruz en las Indias Occidentales danesas, y el hijo de un criador de caballos fugitivo llamado Peter Carl McKay, son añadidos insulsos que no tienen auténtica relevancia, así que mejor olvidarlos; de hecho, ¿para qué mencionarlos siquiera?

—¡Uoh, oh, oh, oh! —vocifera hacia los apostadores de traje holgado apoyados en la barandilla y los aficionados que empuñan prismáticos—. ¡Tengo un caballo! —Y sí, lo tiene, pero de dónde lo ha sacado es otra historia.

¿Hace cuánto, ocho años? Una mala racha, en la que sus muchas habilidades no lograron mantener a los lobos lejos de su puerta; a decir verdad, ni siquiera fue capaz de mantener dicha puerta. Las propinas que recibía llegaban a casa renqueantes, si es que llegaban, y su negocio de adivinación sufrió un declive imprevisto. Su negocio de medicinas inventadas por él mismo, por lo demás, no parecía estar destinado a triunfar en este mundo y, tras el fracaso de su negocio de dentista callejero —haciendo uso de un ensordecedor «¡Uoh, oh, oh, oh!» para acallar los gritos cuando extraía algún diente sano—, las únicas extracciones que siguieron adelante fueron las que sufría su cartera. De ahí que aquella tournée de negros con destino a San Petersburgo le pareciese la oportunidad perfecta, ya que semejante compromiso teatral le supondría, sin ninguna duda, otra pluma en su sombrero, si es que le quedaba espacio. Ahora se contonea bajo el sol en la pista de carreras, sumido en una fuente de risas volcánicas y expresiones altisonantes, lanzando predicciones de valor incalculable a sus encantados oyentes. No ha pasado tanto tiempo desde la gran aventura europea, pero todo en la vida, se dice, ha cambiado. Él es un hombre diferente, monta un rocín diferente en un mundo diferente.

En Rusia, autonombrado aristócrata abisinio, le presentaron a uno de sus iguales, jefe de Estado además, el zar Nicolás. Aunque tal vez se sintió algo desconcertado por su visitante, le dio la impresión de que el zar era un tipo de buen corazón, para nada alguien que mereciese ser asesinado en tanto que horrible tirano. Cuando el espectáculo de los negros acabó su ridícula parafernalia, él había recorrido el continente desde Italia hasta Francia y Suiza, valiéndose de la indigna expulsión como medio de transporte internacional. Ese desafortunado itinerario le llevó a la Alemania de mierda en aquel azaroso año de 1914. Las autoridades, que no tardaron en organizar una redada de hombres de color, le enviaron a un campo de internamiento llamado Ruhleben, a las afueras de Berlín, durante sabe Dios cuánto tiempo. Desfila entre los aficionados a las carreras, avanzando sin prisa hacia su lugar preferido junto a la línea de meta, y mientras avanza profetiza libremente:

—¡Spion Kop es el número uno, de los demás no me importa ninguno!

Sonríe al pensar que, debido a una coincidencia casi cómica, Ruhleben se construyó sobre un hipódromo. Junto al resto de prisioneros, durmió en establos mugrientos, lo que aumentó en gran medida su simpatía por esas bestias orgullosas, ocupantes habituales de esos espacios, así como su pertinaz odio a los alemanes.

En aquel lugar frío y maloliente, compartió catre de paja con un hombre de color mayor que él, londinense, que había sido fogonero del ferrocarril en los tiempos de la reina Victoria. Antes de que la neumonía acabase con su vida, le susurró muchas confidencias a su compañero de cama. Le habló, por ejemplo, de las características más escurridizas de su ciudad natal y de cómo alguien lo bastante insensato o lo bastante inteligente podría aprovecharse de ellas. Fue una historia entretenida, aunque él pensó en aquel momento que, con toda probabilidad, el viejo había perdido la chaveta o era uno de esos exasperantes tipos que inventaban historias inverosímiles para divertirse. Pero más adelante, cuando finalizó la guerra y acabó regresando a Blighty, apenas el año pasado, tuvo razones para reconsiderar aquella valoración tan poco amable. Fue al camino de las Siete Hermanas e hizo todo lo que le había dicho, practicó el argot Obeah, y tiempo después vio con sus propios ojos la increíble extensión.

Respira profundamente el vigorizante aire de Epsom —no hará comentario alguno sobre las sales— y saborea su tentadora fragancia que huele a hierba, a ropa lavada o sin lavar, con una base de sudor axilar, y también a matices dulces de estiércol. Se pasea entre los tenderetes de los corredores de apuestas para admirar el borroso código de señales que forman las manos pálidas, un tres en raya ilegible hasta que se conoce ese alfabeto, muy parecido a aquel tramo de la metrópolis que encontró cerca de Highbury siguiendo las indicaciones del difunto fogonero. Allí había encontrado algo llamado el Supuesto Sarraceno y también a una elegante dama con el más extraordinario de los corceles. Ella le había dicho que tenía instinto, pero que el éxito guardaba relación con lo que venía después del instinto. En aquel entonces no asimiló debidamente la sabiduría de la dama, pues lo que le preocupó fue gritarle a su aterrorizada montura y alejarse lo antes posible de esa situación intolerablemente extrema, pero con el paso del tiempo ha llegado a entender su comentario como el mejor consejo que le habían dado en su vida medio inventada.

Se sitúa lo más cerca posible del puesto del ganador. Con sus casi dos metros de altura si se incluyen las plumas, quienes tengan la suerte de situarse detrás de él lo único que podrán ver serán los amuletos de la suerte que cuelgan de sus ondulantes ropajes y el único estruendo que oirán será su voz.

—Apueste todo lo que tenga en Spion Kop. ¡Un hombre negro si quiere suerte!

Meses después de su encuentro con la inolvidable amazona, que para entonces asociaba ya a una comida mal digerida, había estado merodeando por los establos de Peter Gilpin, atento a cualquier noticia que pudiera resultarle útil, como era su costumbre. Cuando un mozo de cuadra preguntó a su jefe «¿Cree usted que a Flair le irá bien?», recibió como respuesta: «Oh, le irá bien. Venció a aquel potro y es la mejor que tenemos».

La voz del nombre sonó muy calmada. Flair era una potra que pertenecía al comandante Giles Loder, un exquisito espécimen que había vencido al prometedor potro Spion Kop y era la apuesta del comandante para el Derby. Pero ¿por qué se preocupaba el muchacho? Él, de inmediato, empezó a hablar en voz alta, parloteando para distraerlos y desparramó sobre los adoquines, como si hubiese sido un accidente, todos los sobres sellados que contenían pronósticos, justo frente a la caseta de Flair. En mitad de su actuación, el autodenominado «moreno, pobre e inculto» se acuclilló para recuperar los sobres, al mismo tiempo que examinaba de cerca a la futura campeona. La potra hizo un grácil movimiento y agachó la cabeza varias veces; a sus ojos, un claro indicio de que aquel animal se estaba volviendo loco. Fue entonces cuando lo entendió todo.

La situación no iba a mejorar. Retirarían a Flair y la sustituirían por el siguiente mejor contendiente. Spion Kop disfrutaría del entrenamiento y la atención necesarias para aliviar la decepción del comandante Loder. Spion Kop sería «el que sigue a Flair». Así pues, apostó hasta el último penique por el tapado, cien a seis y, sin cobrar por ello, animó a todo el mundo a que hiciese lo mismo. A lo largo de la pista que él no puede ver, un monstruo de mil gargantas ruge las palabras: «¡Han salido!».

El tiempo se arruga como un billete perdido, y la carrera da comienzo, se desarrolla y termina casi a la vez. Los rostros que se apelotonan a su alrededor esbozan quince expresiones diferentes en un abrir y cerrar de ojos —esperanza, ansiedad, éxtasis salvaje y desesperación— mientras intentan descifrar sus rentas del próximo mes en los borrones que se difuminan. Logra ver al sucesor de Flair con la blusa amarilla, azul y negra de Frank O’Neill, que está de pie sobre los estribos, pero luego ya no puede ver nada, en tanto que los que le rodean aúllan el resultado que prefieren: «¡Vamos, Arcaico!», «¡Puedes hacerlo, Orfeo!». Sortea un sombrero más ostentoso que el suyo y logra echar un vistazo, grita de alegría al vislumbrar a O’Neill, íncubo agazapado, impulsando a Spion Kop hasta la primera posición más allá del poste. El día estalla en un confeti de felicitaciones. Corre de un lado para otro, zapateando, alzando los brazos y bramando:

—¿Qué les he dicho? ¿Qué les he dicho?

Todo se convierte en un espléndido sueño. Mientras recorre las casas de apuestas de Epsom para recoger sus ganancias, vadeando un mar de júbilo y remordimientos, es testigo de cómo los agradecidos beneficiarios de sus consejos le colocan billetes y monedas en las manos, se los introducen en los bolsillos. Es más rico de lo que jamás podría haber imaginado y, aunque sin duda lo habrá perdido todo antes de que acabe el año, eso no le resta brillo a ese momento perfecto. Recibe billetes de diez libras y palmadas en la espalda acompañadas de risitas sísmicas y no puede evitar pensar en la ilustre mecenas que le dio aquel críptico consejo y que bien podría merecer algún favor a cambio. Se la imagina, montada al estilo amazona, en aquella cosa de huesos pulidos y articulados que traqueteaba al sacudir la cabeza, mientras lo miraba fijamente con sus cuencas vacías. Ahora, «ella tenía» un caballo.

Cuerdas:

Las decrépitas rentas regresan a uno de los desaparecidos suburbios independientes de Londres, así es como entró. Ingeniosamente articulada, una masa central dentada y con ranuras cuelga, a la luz de un fuego casi inmóvil, justo debajo del techo de escasa altura. Tres de sus extensiones, con sus innumerables puntos de articulación, la sostienen —una junto a la puerta, otra cerca de la chisporroteante chimenea, otra a los pies de la cama, donde se extiende una mancha de orina—, mientras que las otras dos están levantadas, quietas como mantis en una pausa contemplativa. El cristal del dispositivo óptico que tiene en el tórax brilla con el reflejo de la llama decimonónica a la par que observa la detallada artesanía que hay debajo, encajando, chasqueando, volteando de la manera adecuada las lupas de tal modo que forma una sombra tambaleante contra la escayola descascarillada del techo.

Tras varios minutos de deliberación, se llevan a cabo delicados ajustes. Pegajoso y reluciente en el rosa infernal, lo peor de todo es su inadecuada belleza. Las cinco extremidades multiarticuladas tienen retorcidos arabescos de quitina; mecanismo hidráulico propio de un tallo de amapola; inquietantes decoraciones que se imponen al art nouveau y apuntan a una estética espantosa. Membranas negras lacias caen formando pliegues entre las extremidades desplegadas del quintúpedo, telones de teatro que se agitan con cada una de sus infrecuentes respiraciones. Alzados sobre atrevidos impastos en la tela del colchón, sumergiéndose y rotando, picoteando, calibrando, cada movimiento parece de ballet. Los dos brazos superiores son cuellos de cisne blindados en su movimiento, sumergiéndose y replegándose con espantosa gracilidad a través de miasmas rubicundos. Inclinándose, cortando, clic-clic-clic-clic-clic.

Poco después de las dos, cuando finalmente la imagen no puede mejorarse, maniobra con cuidado para reducirse a una forma y un tamaño más manejables. Cuatro de sus apéndices se repliegan sobre sí mismos, haciéndose más gruesos y considerablemente más cortos. Se mantiene ahora en equilibrio sobre dos de ellos y el quinto saliente se enrosca hasta formar un disco plano y apretado, más o menos del tamaño de una cabeza, en la parte superior del conjunto. Sus membranas fúnebres, que se acomodan con un repelente escalofrío a los contornos de esa nueva configuración, no parecen muy distintas de los pliegues caídos de un abrigo largo, si bien de cerca se perciben sus gotas de sudor lechoso. Con los andares de un ciempiés encabritado, se aproxima a la puerta mal ajustada, la abre con un dedo afilado y se desliza hacia el frío adoquinado.

En el distrito adyacente del que procede, se lo conoce como el Papa de Espadas y tiene prohibido acercarse a Commercial Street.

Percusión:

Cuatro días después de Navidad y a él le ha dado por romper los contadores de gas en Aldersgate, o al menos intentarlo. Cómo hay que hacerlo: esperas hasta escuchar las sirenas; a continuación, cuando todo el mundo está ya en los refugios, te cuelas por la ventana del sótano y te apropias de todos los chelines. Dennis, sin embargo, la ha liado: no puede forzar el contador, e incluso le cuesta trepar de vuelta por el conducto del carbón para salir por donde ha venido. Sus compañeros se echarían a reír si lo vieran, intentando auparse sobre el vientre, cubierto de polvo de carbón, tosiendo y resollando. Como ladrón es un desastre, ya se ha dado cuenta, pero solo tiene nueve años.

Tiene los dedos enganchados en la estructura de madera de la que arrancó el panel de malla metálica cuando entró a la fuerza, braceando en la áspera inclinación en busca de un punto de apoyo, frotándose todas las costras y la piel de las rodillas desnudas. Está empezando a sentir un poco de miedo, a decir verdad. Si no consigue salir antes de que den la señal de todo despejado y aparezca quienquiera que sea el dueño de la casa, llamarán a la policía, su madre se enterará y podrían meterlo en la cárcel. Presa del pánico, con la puntera del zapato, encuentra por fin un soporte en los laterales de ladrillo del aliviadero y, con un impulso desesperado, cae de bruces sobre el frío pavimento de la calle. Las sirenas han dejado de sonar, pero ahora parece como si el cielo temblara —los ángeles están moviendo sus muebles, según dicen las ancianas cuando truena—, así que acaba de darse cuenta de que hay cosas peores que la policía, la cárcel o su madre, porque entonces empieza el bombardeo.

Más fuego del que jamás ha visto estalla en la oscuridad, tal vez sobre Moorgate. Un segundo después, ni siquiera ya es ruido, es como si el mundo al completo recibiera un puñetazo. Luego otro y otro más. Después de eso, deja de contar. Emitiendo sonidos que ni siquiera puede oír, está a medio levantarse cuando siente el efecto de una enorme bofetada y se salva por los pelos de verse arrojado de nuevo al pozo de carbón. Otra vez de bruces contra el suelo y, llorando a su pesar, se apoya en los codos como una oruga, intentando mantenerse lo más plano posible. Se arrastra tan rápido como le resulta posible hacia la esquina más próxima, y a cada segundo hay otro destello rugiente que le permite ver su sombra en medio de la noche dominical. Dobla la esquina de lo que supone que es Glasshouse Yard, sorprendido al ver que sigue vivo sin que le cuelgue nada del cuerpo, se desliza por debajo de una verja hasta una zona abierta a la noche estruendosa, donde impera un olor extraño. Es una tienda de pieles, donde se hace un ovillo detrás de un palé con pieles resbaladizas y no puede decir si todo se está arrugando hacia dentro o solo es él.

Y BUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUMBUM ¿por qué está aquí? Ni siquiera BUMBUMBUMBUM sabe qué estaba BUMBUMBUM haciendo, su BUMBUMBUMBUMBUMBUMBUM su botín, con toda probabilidad iban a ser caramelos BOOMBOOM caramelos y cómics, algo para su madre, y BUMBUMBUM y ahora BUMBUMBUMBUMBUMBUM ahora va a morir, supone.

No tiene ni idea de cuánto dura, pero le parece una pequeña eternidad. Teme que en cualquier momento le caiga una bomba encima, justo en la cabeza, porque eso es lo peor que puede imaginarse. Empieza a rezar, porque se supone que es lo que hay que hacer, pero solo llega hasta «santificado sea tu nombre» antes de sentirse estúpido y caer en la cuenta de que no cree en Dios. El estruendo de las grandes explosiones y los bombarderos Jerry, en algún lugar de allá arriba, son las únicas cosas en el cielo que él está seguro de que son reales. Finalmente, tras uno o dos minutos de silencio en los que se atreve a pensar que todo ha terminado, se pone de pie y se abre paso a trompicones entre los carritos y las pieles, pasa por debajo de la verja y dobla la esquina para llegar a la calle principal. Se sienta en los escalones helados de la entrada de una casa y se queda mirando.

Cripplegate ha desaparecido.

No es…, pero cómo es posible… No ha estallado, ha desaparecido. No queda nada allí. Ni calles ni edificios. El camino que lleva a Moorgate se ha convertido en un enorme campo inclinado en el que crece el fuego en lugar de la hierba. Es como si fuese el campo de fútbol del diablo. Ha desaparecido. Pero es que… había estado ahí cientos de años. Desde los romanos, ¿no lo dijo alguien? Y ahora, en menos de media hora, todo ha quedado arrasado. Las barberías, los tendederos, los vendedores de telas, las casas de todo el mundo, lugares que conoce desde que era pequeño, un gran vacío en llamas; un gran agujero en mitad de Londres que le resulta inverosímil.

Se pone en pie, se sienta y vuelve a levantarse. No sabe qué tiene que hacer, ni siquiera es consciente de lo que está haciendo. Sin motivo aparente, se encamina hacia la catedral de San Pablo, a pesar de que él vive en la otra dirección, más allá de Old Street, en Shoreditch. Durante un rato le da la impresión de que el suelo sigue temblando, pero solo se debe a su forma de caminar. No puede apartar la vista de los ardientes escombros que se extienden a menos de diez metros de distancia, al otro lado de la calle, de las llamas que se agitan con el viento, como si fueran ropa sucia. Se oyen chasquidos, esputos, crujidos y las campanas de un camión de bomberos, pero no sabe de dónde vienen esos sonidos. Atisba entre las llamas y las chispas cuatro edificios que siguen en pie, es todo lo que queda de Cripplegate.

Lo que tiene más cerca, justo por encima del horno al rojo vivo que él supone que era Beech Street, es el parque de bomberos. Le resulta curioso que siga en pie. Cuando la gruesa cortina de humo negro se disipa, ve que algo está pasando allí, aunque no sea donde suenan las campanas, porque esas campanas, ahora es consciente, solo suenan en su cabeza. Más allá —¿es Chiswell Street?— hay otro lugar que no ha sido arrasado, por lo que parece. Podría tratarse de la antigua fábrica de cerveza. Ya no tiene miedo, aunque lo cierto es que no siente nada. El espectáculo es excesivo como para hacer algo más que observarlo boquiabierto. Un poco más lejos, al fondo, hay una iglesia a la que una bomba le ha atravesado el tejado y el fuego brota de la cáscara reventada, y más cerca hay… ¿Qué es eso? Con las llamas resulta difícil distinguirlo.

Parece un arco o una puerta, una silueta alta entre las nubes ondulantes y las llamaradas. La parte superior recuerda a un edificio cualquiera, con un par de hileras de diminutas ventanas. A pesar de que le escuecen los ojos, intenta echar un vistazo, pero no puede ver con claridad entre la bruma negra y las llamas anaranjadas. Hay algo que no encaja; no está seguro de si lo que ha visto está ahí de verdad o si las luces y las sombras tambaleantes han provocado que se lo inventase. Al final decide que es el arco lo que está mal: está abierto, pero no tiene puerta alguna, y al atravesarlo con la mirada solo se ve oscuridad. No se ve fuego al otro lado, aunque todo a su alrededor arde como una vela romana. Al entrecerrar los ojos, emborronando la imagen con la intención de entender qué es lo que no está captando de manera adecuada, el fuego crea una repentina ráfaga de luz y Dennis se percata de que hay una figura en la abertura, un hombre de pie, mirándolo.

Lleva un abrigo largo o una capa o algo similar, tiene una mano apoyada en la pared del arco, para guardar el equilibrio, y con la otra se tapa la boca, como si lo que ve le hubiera dejado sin aliento. Es un hombre calvo, con unos pocos mechones de pelo grasiento como colas de rata colgando de los costados. No puede decirse que sea corpulento y tampoco da la impresión de ser un buen contrincante en una pelea, pero tiene unos ojos enormes, como los de un búho. Cabizbajo, mira hacia el fuego omnipresente, el vecindario desaparecido, y Dennis no recuerda haber visto en su vida a alguien tan apesadumbrado. La expresión del hombre, de hecho, le frena en seco. Al pararse a pensarlo, se dice que está inmerso en una situación difícil. Se siente débil y se da la vuelta para volver a ascender por Aldersgate, pero al mirar de nuevo, la elevada puerta y el hombre apesadumbrado han desaparecido. Tan solo quedan las llamas. Ni siquiera siente desconcierto. No le sorprende que la gente vea todo tipo de cosas después de un ataque aéreo. Oye voces adultas que piden ayuda, la sirena que anuncia que «todo está despejado» y coches de bomberos que no son fruto del zumbido de sus oídos. Empieza a llover a cántaros y lo único que desea es llegar a casa, si es que todavía existe.

Durante las semanas siguientes, les repite una y otra vez esa historia a sus amigos hasta que ya ni siquiera él se escucha; omitiendo el arco, que ya ha atribuido a la conmoción del momento. Poco después olvida, más o menos en su totalidad, esa experiencia. Dos años más tarde, cuando el muñón amputado en que se convirtió Cripplegate se transforma en una rosada extensión de adelfas, lo que ahora llaman el cohete de Londres, él ya ha cumplido once años y en la escuela han empezado a representar obras de teatro. Está sentado, estudiando con el ceño fruncido una ilustración del dramaturgo enmarcada en un óvalo en la portada, tratando de descifrar a quién le recuerda, pero su interés no tarda en decaer.

De hecho, hasta 1949, con dieciocho años, Dennis Knuckleyard no tiene motivo alguno para pensar en lo que le ocurrió aquella noche. Y a partir de entonces ya no tiene elección. A esas alturas, las vértebras secretas de la ciudad ya han tomado su propia decisión.

CAPÍTULO UNO LA MEJOR MANERA DE EMPEZAR UN LIBRO

—Era un brillante y frío día de abril y los relojes marcaban las trece horas.

Esa era, en opinión de Dennis Knuckleyard, la mejor manera de empezar un libro de la que había oído hablar. Sin venir a cuento, esa intuición le asaltó en un inoportuno momento de los habituales ejercicios que aquel joven de dieciocho años llevaba a cabo todas las mañanas; unos ejercicios en los que el único aparato del que hacía uso era un deteriorado ejemplar de la revista Picture Show de 1920. Con un gemido ahogado, entendió que no iba a ser posible alcanzar un Orwellgasmo, así que tras varios tirones desganados más abandonó su afán. Él era el muerto.

Era un día de mierda en Shoreditch y los relojes no marcaban ninguna hora; la mayoría de las iglesias cercanas habían quedado destrozadas en las torpes manos de la década precedente. Debían de ser algo más de las siete, a juzgar por el matiz de Reckitt’s Blue en la luz de octubre, que entraba decantada en la habitación sobrante de Ada la Ataúd a través de aquellas desalentadoras cortinas. Bajo el halo de una lámpara tamaño guardería, amarilla como el papel matamoscas, le dedicó una última mirada de disculpa a su interrumpida cita de la página dieciséis de Picture Show antes de arrojarla sin miramientos a los escombros que coronaban la mesilla de noche. Era de una belleza enloquecedora, el cabello negro como pétalos lustrosos, cortado al estilo bob, rozándole el cuello de peltre; el rímel como limaduras de hollín atrapadas en el campo magnético de sus ojos irrefutables. Sonrisa licenciosa, apenas un mohín adornado por un punto oscuro de carmín, que permitía entrever al observador que ahí se atesoraba todo lo que siempre había deseado, al tiempo que le daba a entender que no tenía ninguna posibilidad de alcanzarlo. La pincelada vacilante y líquida que dibujaba su cuerpo. Probablemente, había muerto con absoluta elegancia bailando una pieza de Isadora Duncan, con las perlas enganchadas en la hélice de un Spitfire y con «If You Knew Susie» chirriando en un gramófono de cuerda.

Le llegó desde el piso de abajo el sonido de la furia constante de sabueso que se encarnaba en los pulmones de su casera anciana, lo que significaba que Ada ya se habría levantado y se enfrentaba al plomizo día con su resentimiento de primera categoría. Casera y empleadora, se dijo, y con toda probabilidad perturbadora madre sustituta: él tenía doce años cuando empezó a hacer recados en la librería de Ada Benson —Libros y Revistas Lowell, según rezaba el letrero, aunque nadie la llamaba así, por lo que él siempre había creído que el nombre se lo había puesto un propietario anterior—. Cuando tenía catorce años y su madre ya había fallecido, Ada le permitió irse a vivir con ella, siempre y cuando se ganara el maldito sustento y no confundiera a Ada con su puñetera madre, tal como ella se lo había expresado. Aunque no había la menor posibilidad de que eso ocurriera. La madre de Dennis era una mujer simpática, a diferencia de la sibilante máquina de desprecio y maldad que era Ada la Ataúd.

Pero había ciertas ventajas. Durante los ratos en los que no había actividad en la caja, se le permitía leer lo que quisiera de la amplia variedad de existencias, siempre y cuando no sacara nada de los confines de la tienda. Eso habría constituido un préstamo, y Ada había dejado claro en numerosas ocasiones que no se trataba de una puta biblioteca. La andrajosa Picture Show, extraída de una pila anodina junto al mostrador, con una docena de ejemplares parecidos en el montón de tres peniques, obviamente no estaba sometida a esa restricción, que al parecer solo se aplicaba a los libros. Había tenido que leer la novela de Orwell por entregas, encaramado detrás de la caja registradora, cuando adquirieron un ejemplar en agosto. Era casi nuevo, apenas habían pasado dos meses desde su publicación, aún tenía el impoluto envoltorio verde de Secker & Warburg, y lo habría llevado a la tienda algún comunista o tory indignado, que sin duda habría tomado la trama como algo personal. Dennis no tenía ninguna intención de llevarse algo así a su habitación. Incluso colocado a salvo en la estantería de Nueva Ficción de la planta baja, ya le había estropeado la mañana.

A regañadientes, pasó de la cama caliente a la ropa fría y a un día aún más frío, donde podía ver su aliento. Se limpió las legañas de los ojos aún hinchados, bajó las escaleras hasta la parte trasera de la tienda y se sintió aliviado al comprobar que Ada y su cañoneo bronquial se habían quedado delante, limpiando o contando el dinero suelto. Pasó por el patio trasero a echar una meada en el aseo exterior, quedándose sin ser del todo consciente con retazos de titulares de quince días atrás de las tiras de papel de periódico que colgaban del clavo doblado, y luego se retiró a toda prisa a la cocina, lanzando bocadillos de vaho como los de los cómics. Su lavado por franjas en el fregadero de piedra agrietada fue una especie de guiño apenas perceptible al sentido general de la higiene, en tanto que untar con margarina un currusco gris de pan hizo las veces de desayuno. Cuando le oyó llenar el hervidor y cebar la tetera, Ada, con extraña simultaneidad, tosió y gritó desde la tienda con su molesto tono de voz, que sonaba a cincuenta cuervos; al menos cuatro de ellos asesinados.

—Prepáranos uno a nosotros también, pedazo de inútil —fue más o menos lo que dijo, pero con flema disparada en sustitución de la coma.

Dennis asintió con un gruñido. Les preparó a las dos una taza de té, leche y dos azucarillos, y con una taza en cada mano fue hasta el sitio de la tienda donde estaba Ada, abriendo la puerta intermedia con el codo. Por fortuna, su patrona ya estaba vestida con su horrible bata rosa anudada a la cintura, y ya tenía un Park Drive a medio fumar pegado al labio inferior. Ese era el aspecto de Ada la Ataúd durante todo el día. Era su uniforme.

Sus ojos inexpresivos observaron la taza humeante y luego volvió a mirar a su dependienta, encogida de miedo. Sus ojos eran de un moteado verde y gris, como mármol sumergido y colonizado por algas.

—Bueno, la mitad del té está en el puto platillo y parece que la vaca hubiese muerto, pero cof, cof, cof tendrá que valer.

No había mucha leche por aquel entonces, pero no estaba mala. Es más, era buena. Dennis disimuló su alivio encogiéndose de hombros a modo de disculpa y le preguntó si iba a querer que trabajase ese día en la tienda. Tras sorber su té, ella le espetó con expresión compasiva:

—Dennis, cariño, si no estuviera desesperada y al borde de la muerte, no te querría en mi puta tienda ni hoy ni ningún otro día. No soporto verte. Cof, cof, cof. No, donde te quiero hoy es en Charing Cross, en un cuchitril de mala muerte: Libros Harrison. He oído que hay un tipo allí con algunas cof, cof cosillas de Arthur Machen y que está teniendo problemas para deshacerse de ellas.

Dejó la taza y el plato sobre la encimera y recorrió el local, arrastrando los pies, enfundados en unas zapatillas que o bien eran de tartán, o bien estaban muy manchadas. Mascullando, dándole la espalda, le pasó varios libros que no estaban colocados en sus estantes correspondientes, después de limpiar las tapas con el puño del jersey. En lo alto de su cráneo, de fina piel, se erguía la masa rígida que antaño había sido su peinado, previo a que décadas de dejadez compactaran el cabello hasta convertirlo en un blanquecino cuerno de rinoceronte. Dennis se arriesgó a hacer una pregunta y se arrepintió al instante:

—¿Quién es ese tal Machen?

Ada cesó su actividad, se dio la vuelta muy despacio y le clavó el tipo de mirada que uno le dedica a una mierda de perro. Sacudió con fuerza la cabeza y la corteza de madera que había sido su cabellera y retomó sus reubicaciones antes de ofrecerle una agria respuesta:

—Era un escritor de verdad que no se parecía en nada a Hank Janson, así que no habrás oído hablar de él. Cof, cof, cof, cof. Vino de Gales, estaba loco con Londres y sacó a la luz algunos terrores sagrados en los noventa. Murió hará un año o dos, en algún lugar cerca de Buckingham. Al final de su vida se volvió un poco fascista, pero, a pesar de todo, tenía un fantástico dominio de las cof, cof, cof palabras.

Finas franjas diagonales de luz asomaron por la ventana delantera, provocando que todas las motas de polvo parecieran bailarinas. Por la calle pasaron unas cuantas personas, en su mayoría hombres, de camino al trabajo, lo que significaba que debían de estar a punto de dar las ocho y que Ada no tardaría en abrir. El sol, que no se dejaba ver desde hacía días, se deslizó furtivo sobre los desgastados lomos o los nombres dorados de autores desaparecidos, bruñendo las tipografías y los títulos hasta convertirlos en un cobrizo mausoleo de frases indeseadas. Se acordó de remover el té cuando ya se había bebido tres cuartas partes, convirtiendo de ese modo lo que quedaba en cieno diabético que apenas se movía. Dennis intentó conocer más detalles de la misión de salvamento de aquel día:

—Así que, por el tema del fascismo, ¿ese tipo quiere librarse de los libros de Machen?

En una pausa entre lo médico y lo fantasmal, Ada reflexionó sobre el asunto.

—No, no lo creo. Ese tema solo tiene que ver con un libro de los años treinta: varios escritores quisieron recaudar dinero para la guerra civil española, pero él salió en defensa de cof, cof Franco. No, lo más probable es que a día de hoy no le importe una mierda a nadie. Un libro que ni siquiera podrías donar a un puto orfanato, eso es lo que yo creo.

En lo poco que quedaba de la calle, ya había dos o tres posibles clientes que miraban a través del escaparate, algo sucio, los libros ligeramente sucios que conformaban la estrategia de venta de Ada: Walter. Mi vida secreta;El pozo de la soledad;La cerradura violada. La benefactora de Dennis le dedicó a su posible clientela una prolongada mirada sin pestañear a través de la puerta con medio cristal; una mirada que daba a entender que, efectivamente, sabía que estaban allí, pero que no los iba a dejar entrar antes de las ocho porque no le gustaba su aspecto. Con su mirada desolada clavada en su taza, donde las hojas de té nadaban dibujando letárgicos círculos sobre el lodo de glucosa, le preguntó a Ada con cautela por qué quería las obras olvidadas de un fascista galés que, según ella misma, no habría modo de vender.

En la lejanía, un maltrecho reloj empezó a dar la hora, pero Ada interrumpió de buen grado su caminata en dirección a la puerta y se dispuso a responder a la pregunta de su ayudante, exacerbando de ese modo las molestias de los clientes que temblaban fuera.

—Porque sé reconocer una puñetera inversión a primera vista. Todos los libros están firmados y son rarezas, me dijo el idiota de Charing Cross Road. Si les doy algo de tiempo, se convertirán en oro en polvo, recuerda mis palabras. Es como con toda esa basura del ocultismo: a muy pocos les interesa, pero los aficionados a esas cosas te las arrancan de las manos. Además, la mayoría de ellos cof, cof nadan en dinero.

Tras darle la vuelta al cartón blanqueado que rezaba «ERRADO» y «BIERTO», fingió no saber cuál de las llaves era la que servía para abrir la tienda, de ahí que las probase todas, con los ojos hinchados, brillando con maligno regocijo mientras la corta cola que se había creado en la calle iba perdiendo las ganas de vivir. Nunca lo había expresado de viva voz, pero Dennis estaba convencido de que Ada la Ataúd era una especie de Drácula que se atiborraba de la incomodidad humana. Finalmente, la tienda ya estaba «BIERTA». Sumida en el paroxismo, saludó a los que solicitaban entrar en la tienda con gestos hostiles, haciéndoles señas con desdén para que entraran atravesando una húmeda bruma de espuma pulmonar. Con el cuarteto de hombres de mediana edad reducido a una suerte de rebaño, se dirigieron encorvados y resentidos hacia aquellas estanterías que tanto deseaban alcanzar, mientras Ada —con las medias arrugadas a la altura de los tobillos y esforzándose en fumar a pesar de la tos— regresaba al mostrador para retomar la charla con su acobardada subordinada. Unos ojos que parecían natillas congeladas observaron el desastre cristalizado en la taza de té de su empleada. Tomó la suya y dio un sorbo ruidoso antes de abrir la caja y sacar dos billetes de cinco libras y un puñado de libras.

—El bueno de cof, cof, cof Harrison, cree que los artículos de Machen valen veinte libras. Yo también lo creo, pero él puede cof, cof darse con un canto en los dientes. Quince es todo lo que te doy. Negocia con él. Puedes quedarte con el cof, cof, cof, cof cambio.

Dennis apretó el dinero en la palma de la mano junto a la lista escrita a lápiz de los libros en cuestión, y se lo metió todo en el bolsillo interior de la chaqueta, donde no tenía agujeros. La campanilla que había sobre la puerta tintineó a modo de reproche cuando uno de los cuatro hombres y la luz del sol que se había entrometido brevemente salieron juntos sin haber hecho ninguna compra. Dennis no fue capaz de desentrañar si la venenosa mueca de Ada iba dirigida al fallido cliente o a la luz del día que se esfumaba. Tras lo que pareció un interminable párrafo de toses, prosiguió las jadeantes instrucciones:

—Escúchame bien, presta atención también a las escasas cosas ocultistas que tiene. Me da a mí que ahora están de moda. Y ponte un abrigo o te va a dar cof, cof, cof, cof, cof, cof un soponcio.

Asintió con la cabeza, por lo general una opción más segura que decir algo, se llevó su taza barnizada de azúcar a la cocina y agarró un impermeable de gabardina por el camino. De vuelta en la tienda, ya con el impermeable puesto, Dennis se fijó en que uno de los tres clientes que quedaban se había aproximado al mostrador con un ejemplar en buen estado de Dope,