7,99 €

Mehr erfahren.

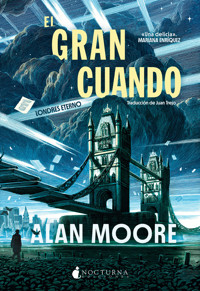

- Herausgeber: NOCTURNA

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Spanisch

«Una antología maravillosa». NEIL GAIMAN En su primer libro de cuentos, que abarca cuarenta años de trabajo, el legendario creador de Watchmen, V de Vendetta, From Hell y otros clásicos modernos presenta nueve relatos que se adentran en el componente fantástico que subyace en la realidad. Un grupo de estudio paranormal sufre la infiltración de uno de los seres de otro mundo que pretenden investigar. En un burdel para especialistas fantásticos, dos concubinas se enamoran con consecuencias trágicas. Un anciano nostálgico decide visitar un balneario de su juventud y se topa con el pasado a la vuelta de la esquina. Y en otra historia se traza el recorrido kafkiano de la industria del cómic durante los últimos setenta y cinco años desde el punto de vista de varios personajes, a veces ingenuos y a veces maniacos, pero siempre con altibajos en sus carreras; así, Moore desnuda el corazón oscuro y palpitante del negocio de los superhéroes. Desde fantasmas y criaturas de otro mundo hasta cerebros de Boltzmann que dan forma al universo en el Big Bang, Iluminaciones es exactamente eso: las luminosas historias con las que una leyenda contemporánea arroja luz sobre el poder de la imaginación.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 886

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Título original: ILLUMINATIONS

Copyright © Alan Moore, 2022

La traducción de Illuminations, de Alan Moore, la ha realizado Juan Trejo.

Esta producción, de Audible Studios, está disponible en www.audible.es.

Publicado bajo licencia. Comercializado por primera vez en 2023 por Audible GmbH.

© de la presente edición: Nocturna Ediciones, S.L.

c/ Corazón de María, 39, 8.º C, esc. dcha. 28002 Madrid

www.nocturnaediciones.com

Primera edición en Nocturna: junio de 2023

ISBN: 978-84-19680-09-9

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).

ILUMINACIONES

EL LAGARTO HIPOTÉTICO

La mitad de su cara era de porcelana.

Sentada en su balcón, masticando con aire ausente las anémicas flores azules que había arrancado de la jardinera que tenía en la ventana, Som-Som observaba el patio de la Casa Sin Relojes. Sencillo y circular, se extendía allí abajo como si se tratase de una sombría charca de agua estancada. Las baldosas negras, pulidas hasta alcanzar un brillo impasible fruto del paso de incontables visitantes, parecían más un remanso de aguas tranquilas, visto desde lo alto, que un simple suelo de piedra. Las grietas y las hendiduras, que podrían haber alterado ese efecto, tan solo resultaban visibles cuando una veta de musgo aparecía entre esas sinuosas costuras al atravesar lo que, de no ser por eso, semejaba una corriente de agua sin rasgo distintivo alguno. Esas marcas bien podrían haber sido el delicado entramado de limo de un estanque, dividiéndose y dispersándose con la más mínima salpicadura, con la más insignificante onda.

Cuando Som-Som tenía cinco años, su madre se percató de la dolorosa belleza que empezaba a concretar su rostro de niña, lo que le llevó a dejar atrás, sin que la niña fuese consciente de lo que ocurría, el laberinto de gritos nocturnos de Liavek hasta llegar a aquella casa de color pastel con ese patio redondo de piedras negras. Arrastrada por su madre, Som-Som atravesó a medianoche el suelo embaldosado oyendo el eco de sus propios pasos, como en un susurro, al rebotar en las altas paredes curvadas que rodeaban las tres cuartas partes de aquel recinto. La fachada cóncava de la Casa Sin Relojes completaba el círculo y, en mitad de ese amplio arco, se encontraban las siete puertas, cada una de un color diferente. Su madre se decidió a llamar a la que estaba justo en el centro, la de color blanco.

Oyeron el leve sonido de unos pasos discretos, seguidos por el chirriar de un pestillo al otro lado de la puerta, que se abrió de un modo sorprendentemente silencioso. Fue una chica de unos quince años, vestida de blanco sobre el blanco fondo de la habitación que se extendía tras ella, la que abrió la puerta. Oteó hacia la oscuridad en la que se encontraban con mirada ausente, carente de juicio.

La ropa que llevaba puesta se ajustaba a su cuerpo y tenía el color de la nieve, y unas leves sombras azules se destacaban entre los pliegues. Estaba cubierta de la cabeza a los pies, aunque la tela mostraba varios cortes que dejaban al aire su seno derecho, su mano izquierda y su impenetrable rostro, que más bien parecía una máscara.

Al observar a aquella delgada figura, enmarcada en un frío rectángulo de luz, en un primer momento Som-Som pensó que los fragmentos de carne del cuerpo de la chica que resultaban visibles debían de haber sido coloreados con algún tipo de pintura o polvos para darles aquel tono rosáceo. Al fijarse con detalle, sin embargo, entendió, con un chispazo de fascinación y temor, que su piel estaba cubierta por completo con palabras, diminutas pero legibles, tatuadas con un vívido color carmesí sobre el suave lienzo blanco que era su piel. Frases meticulosamente escritas, ambiguas y sugerentes, que se iniciaban, dibujando una espiral, en el centro granate de su pezón. Versos de una elegante y críptica pasión rodeaban la órbita de su ojo izquierdo antes de transformarse en una perfecta metáfora bajo la sombra que delineaba su pómulo. Sus dedos goteaban poesía.

Miró en primer lugar a Som-Som y después a su madre, sin elaborar juicio alguno sobre ellas. Como si respondiese a un movimiento acordado de antemano, se dio la vuelta y echó a andar con pasos minúsculos y precisos hacia el resplandor ártico proveniente del interior de la Casa Sin Relojes. Som-Som y su madre la siguieron de inmediato, cerrando la puerta blanca a su espalda.

La chica (cuyo nombre, como supo Som-Som tiempo después, era Libro) las condujo a través de unos espectrales y perfumados pasillos hasta llegar a una habitación que era, a un tiempo, gigantesca y cegadora. La luz blanca, refractada a través de lentes y cristales facetados, parecía flotar en el aire como una telaraña fantasmal, provocando que las formas y los ángulos en el interior de la habitación quedasen suavizados. En el centro de esa neblinosa fosforescencia, se encontraba una mujer tumbada sobre un montón de pieles polares. Cojines bordados con intrincadas cenefas escarchadas se esparcían bajo sus pies. La centelleante bruma que la envolvía borraba las arrugas de su piel convirtiéndola en un ser atemporal, pero cuando habló su voz sí evidenció su edad. Se llamaba Ouish y era la madame y propietaria de la Casa Sin Relojes.

Las dos mujeres mantuvieron una breve conversación en voz baja que a Som-Som le resultó del todo incomprensible; apenas captó algunos detalles. En un momento dado, Madame Ouish se levantó de su lecho de pieles blancas y se acercó cojeando a la niña para echarle un vistazo. La vieja tomó la cara de Som-Som entre el índice y el pulgar, sin apretar, y volvió su rostro hacia un lado para estudiar su perfil. El roce de sus dedos era suave y ligero, aunque sorprendentemente cálido en esa estancia, que centelleaba con una frialdad sobrenatural. Con evidente satisfacción, se volvió y asintió en dirección a la chica llamada Libro antes de regresar a la comodidad de sus pieles.

La sirviente tatuada salió de la habitación y regresó poco después con un pequeño bolso de cuero blanco. Daba pequeños saltitos al caminar. Le entregó el bolso a la madre de Som-Som, que parecía asustada e indecisa. El peso del bolso, no obstante, la tranquilizó y no opuso resistencia ni se quejó cuando Libro la tomó del brazo sin hacer apenas fuerza y la condujo fuera de la habitación blanca.

Pasó un buen rato hasta que Som-Som entendió que su madre ya no iba a volver.

Estaba Khafi, una contorsionista de diecinueve años que podía retorcer su cuerpo hacia atrás logrando reposar sus nalgas cómodamente en lo alto de su cabeza sin dejar de sonreír por entre sus tobillos. También estaba Delice, una mujer de mediana edad que utilizaba catorce agujas para provocar placeres y tormentos inconcebibles, evitando que en el cuerpo quedase ni siquiera la más insignificante marca. Mopetel era capaz de detener los latidos de su corazón y de dejar de respirar, alcanzando un estado cercano al de un cadáver durante más de dos horas. A Jazu le crecía por todo el cuerpo una espesa cantidad de pelo negro e iba de un lado para otro a cuatro patas comunicándose solo mediante gruñidos. Y después estaban Rushushi, Hata y Loba Pak, que no parpadeaba…

El hecho de vivir rodeada de todos esos personajes exóticos, donde la extrañeza se convertía en algo cotidiano debido a su reiteración, ayudó a Som-Som a desarrollar cierto sentido de la objetividad. Sin discriminar ni otorgar su favor, pasaba la mayor parte de sus días observando todas aquellas destacadas rarezas, preguntándose cuáles le proporcionarían alguna pista que le ayudase a saber en qué iba a convertirse. Escuchaba a escondidas las conversaciones que Madame Ouish mantenía con sus colaboradores más cercanos, decodificando con paciencia su sublenguaje, formado por pausas y sílabas tónicas, lo que le había llevado a entender que la estaban preservando para algo especial; especial incluso entre toda aquella amalgama de especialidades que rondaba por la Casa Sin Relojes. ¿Le enseñarían el arte de lograr que los hombres y las mujeres alcanzasen el éxtasis mediante las vibraciones de su voz, como hacía Hata? ¿Adoptaría ella el talento para la muerte no permanente característico de Mopetel? Con una sonrisa, aceptaba las frutas caramelizadas y los mazapanes que le ofrecían los indulgentes adultos, al tiempo que estudiaba sus rostros y los analizaba.

En su noveno cumpleaños, Libro condujo a Som-Som al deslumbrante santuario de Madame Ouish. Con su adusta sonrisa, inquietante por su desacostumbrada calidez, Madame Ouish despidió a Libro; después palmeó sobre sus invernales pieles, siempre bajo su cuerpo, y le hizo un gesto a Som-Som para que se sentase a su lado. Con una expresión facial que bien podría haber pertenecido a cualquier otra persona, la propietaria de la Casa Sin Relojes le contó a Som-som cuál iba a ser la exclusiva misión que iba a desempeñar en el establecimiento.

Si así lo deseaba, podría convertirse en una de las prostitutas de uso exclusivo para brujos. De ser así, a partir de ese momento, tan solo las manos capaces de darle forma a la fortuna tendrían acceso a las cálidas curvas de su sustancia. De ese modo, ella llegaría a entender los abstractos deseos de aquellos que manejaban las palancas secretas del mundo y, sin duda, incluso alcanzaría la felicidad sirviéndoles.

Arrodillada en el borde de aquel lecho de pieles plateadas, Som-Som sintió que el mundo se detenía mientras iban penetrando en su cabeza las palabras de la anciana, entrechocando como enormes planetas de cristal.

¿Brujos?

De vez en cuando, enviaban a Som-Som en busca de un filtro de escasa importancia o de un remedio para los más viejos habitantes de la Casa Sin Relojes y eso la conducía hasta el Callejón de los Magos. Esa calle, cambiante e inestable, con todos aquellos movimientos que se producían más allá de su ángulo de visión, no le había dejado en la memoria una imagen clara o consistente de la que pudiese echar mano. Algunos de sus residentes, sin embargo, eran inolvidables. Sus ojos. Sus terribles y sabios ojos…

Se imaginó a sí misma desnuda frente a una mirada que hubiese conocido las profundidades de unos océanos en los que las personas no eran sino peces; una mirada capaz de descubrir el secreto patrón que seguían las olas en aquellas insondables mareas que trazaban las circunstancias de la vida. Una sensación más ambigua que el miedo o la diversión empezó a extender sus tentáculos por las tripas de Som-Som. En un lugar lejano, en una habitación blanca preñada de un oscuro brillo, Madame Ouish le detalló toda una serie de condiciones que Som-Som tendría que cumplir antes de empezar siquiera a desempeñar sus nuevas obligaciones.

Por lo visto, las personas que se dedican a manipular la fortuna no suelen dejar nada al azar. Antes de que un brujo entre en contacto físico completo con otro ser, exigirá de manera inflexible que se tengan en cuenta ciertas precauciones. Entre estas, las más significativas son las relacionadas con el hecho de guardar secretos. Los éxtasis de los magos suelen ser momentos asombrosos y aterradores, durante los cuales sus poderes se encuentran fuera de control, a su libre albedrío.

Eran sobradamente conocidos varios fenómenos que se habían manifestado de forma espontánea, así como el nombre de ciertos conjuros que murmuraban en el momento culminante. En el mundo de los magos, semejantes indiscreciones podían conllevar consecuencias letales. La más inocente de las confesiones íntimas, en caso de estar relacionada con un enemigo lo bastante cruel, podía acarrear unos terribles resultados para el incauto taumaturgo. Podía verse acosado en mitad de la noche por unas manos frías con ojos sin párpados en las palmas, podía brotar en su cuello una llaga púrpura, con la forma de unos labios infantiles, que le susurrase delirantes obscenidades al oído hasta hacerle perder la razón.

El intangible continente de la fortuna era un territorio plagado de peligros, así que si se convertía específicamente en puta para brujos tendría también que convertirse en novia del Silencio.

Para cumplir con tal fin, a Som-Som la llevarían a una casa concreta del Callejón de los Magos, una dirección extraordinaria que solo podía ser encontrada el tercer y el quinto día de la semana. Una vez allí, a la niña se le entregaría un pequeño gusano encurtido, de color ocre, que ayudaría a aquel que habitaba en aquella casa, un reconocido fisiomante, a descubrir la mansión gris y rosácea del alma de Som-Som. A partir de ese momento, el Silencio daría comienzo.

Un único hilo cartilaginoso conecta los dos hemisferios del cerebro; se trata de la senda que recorren los urgentes mensajes neuronales del intuitivo y preverbal lóbulo derecho en dirección al más racional y activo homólogo de la parte izquierda. En el caso de Som-Som, ese delicado puente sería destruido, cercenado de raíz por un afilado cuchillo, con el fin de imposibilitar para siempre la comunicación entre las dos mitades de la psique infantil.

Para recuperarse de la intervención quirúrgica, la niña dispondría de todo un año durante el que adaptarse a sus nuevas percepciones. Tendría que aprender a mantener el equilibrio y a agarrar objetos sin la ayuda de la visión estereoscópica o de la profundidad de campo. Tras muchos episodios de frustrante y triste parálisis, en los que se quedaría de pie y temblando, llevando a cabo enternecedores gestos tan solo completados a medias, mientras su cuerpo se vería acosado por impulsos contradictorios, finalmente lograría cierto grado de coordinación y elegancia. Sus movimientos, sin lugar a dudas, siempre estarían marcados por un punto de lentitud y una ligera inseguridad, pero si sabía sacarles partido, nada indicaba que ese efecto de ensueño no pudiese resultar erótico en sí mismo. Cuando finalizase el año de reajuste, a Som-Som le harían un molde de yeso de la cara, tras lo cual llevaría siempre puesta la Máscara Rota.

La Máscara Rota no era en realidad una máscara rota, sino una máscara dividida en dos mitades. Hecha de porcelana y pensada para cubrir toda la cabeza, sería cortada en dos de manera absolutamente precisa con un pequeño cincel de plata, empezando por la nuca, atravesando el frío y pelado cráneo y descendiendo por el puente de la nariz para dividir los labios, inexpresivos ya para siempre. El lado izquierdo de la máscara se lo llevarían lejos de allí y lo triturarían hasta convertirlo en polvo, para permitir que el viento se lo llevase.

Antes de encajarle la Máscara Rota, a Som-Som le afeitarían la cabeza y le frotarían el cuero cabelludo con el maloliente jugo verde de una baya conocida por su capacidad para destruir los folículos capilares, impidiendo de ese modo que volviese a crecer el cabello. Eso aseguraría su comodidad, al menos parcialmente, durante los próximos quince años, en los que nunca se sacaría la máscara a menos que los lentos cambios en la forma de su cráneo le produjesen algún tipo de incomodidad. En caso de ser así, le extraerían la máscara de la cabeza y volverían a moldearla.

La inmaculada topografía de la Máscara Rota, que cubriría la parte derecha de la cabeza de la niña, no se vería interrumpida por ninguna clase de apertura para ver u oír. El ojo de porcelana sería opaco, blanco y ciego. La oreja de porcelana no permitiría oír nada. Ocultos bajo ese cascarón, sus homólogos orgánicos sufrían una desventaja similar. Som-Som no vería nada con el ojo derecho y estaría sorda del oído derecho. Tan solo la mitad descubierta de su cara mantendría las percepciones intactas.

Debido a un paradójico efecto reflectante propio de la naturaleza, las impresiones sensoriales recibidas por los órganos del lado izquierdo del cuerpo serían transportados al hemisferio derecho del cerebro. Pero la información se mantendría allí gracias al corte del puente que conecta ambos lóbulos. Nunca llegaría a los centros de actividad cerebral que gobiernan el habla y la comunicación, pues están situados en el lado izquierdo del cerebro, una tierra perdida sin remisión tras el abismo generado por la cirugía. Su ojo vería cosas, pero sus labios no sabrían nada al respecto. Las conversaciones que llegasen a su oído jamás serían repetidas por una lengua que ignoraría las palabras necesarias para darles forma.

Estaría ciega, aunque no exactamente. Podría oír, tras ciertos arreglos, e incluso lograría hablar. Pero habría sido Silenciada.

En el interior de la favorecedora opalescencia de su blanca habitación, Madame Ouish concluyó la descripción de los honores que le esperaban a esa aturdida niña de nueve años. Hizo sonar la diminuta campanilla de porcelana que convocaba a Libro a la habitación y ponía fin a la audiencia. Tambaleándose sobre unos pies que, de repente, eran demasiado grandes debido a la pérdida de circulación sanguínea, Som-Som le permitió a la tatuada sirvienta que la condujese hacia la deslumbrante y prosaica luz del día.

Libro se detuvo en el umbral, se volvió hacia la niña, cegada por el sol, y sonrió. Arrugó las palabras que estaban escritas sobre sus mejillas y las hizo temporalmente ilegibles debido a una sonrisa que no mostraba crueldad alguna.

—Cuando seas Silenciada y no puedas revelar tus conclusiones a nadie, te permitiré leer todas mis historias.

Su voz tenía un tono irregular, como si llevara mucho tiempo sin utilizarla. Alzó su mano sin guante, moteada de carmesí, y rozó la caligrafía de su frente. Después, bajó la mano y acarició con sutiliza la lírica espiral de su pecho. Sonrió de nuevo, se dio la vuelta, echó a andar hacia el interior de la casa y cerró la puerta a su espalda; un acto de pornografía ambulante.

Fue la primera vez que Som-Som la oyó hablar.

Al día siguiente, llevaron a Som-Som a una esquiva vivienda en la que un hombre con una mata de cabello blanco, que había sido moldeada para formar una rígida aleta dorsal que recorría la parte superior de su cráneo, le entregó un diminuto gusano de color marrón para que se lo metiese en la boca. Ella se fijó en que estaba muerto y arrugado y resultaba desagradable a la vista, aunque no más de lo que debía de resultar cuando estaba vivo. Se lo colocó bajo la lengua, porque era lo que se esperaba que hiciese, y empezó a masticar.

Se despertó siendo ya dos personas separadas, dos extrañas que no se hablaban pero que compartían la misma piel, sin colaborar o debatir entre ellas. La enviaron de vuelta a la Casa Sin Relojes metida en un pequeño carrito acondicionado con cojines. Notó las sacudidas al cruzar el arco de la entrada y al atravesar la pantagruélica mancha de tinta negra del patio, y todo lo que le habían prometido que pasaría acabó pasando.

De eso hacía ahora doce años.

Sentada en su balcón, con la mitad visible de sus labios manchada de azul por el jugo de las flores que estaba masticando, Som-Som observaba el patio de la Casa Sin Relojes. Inalterable a pesar de la brisa vespertina, el estanque negro le sostuvo la mirada. Esparcidas sobre el agua impenetrablemente oscura, flotaban las hojas caídas, inmóviles retazos de color sepia sobre la negrura.

Si se hubiese dejado caer hacia delante, muy despacio, sobre aquel estanque de medianoche que se extendía abajo, ¿habría sufrido algún daño? Al precipitarse como un guijarro, seguro que apenas habría alterado la impasible superficie, una acrobacia plateada contra las frías aguas de ébano que la rodeaban. Por encima de ella, las ondas se extenderían como el agónico pulso de una herida. Pequeñas ondas negras que toparían contra las paredes del patio de la Casa Sin Relojes. Luego, las aguas volverían a calmarse como si fuesen de piedra.

Sumergida, con movimientos precisos y resueltos, nadaría bajo la tierra, pasando por debajo de las paredes curvadas de la Casa Sin Relojes, por debajo de la propia Ciudad de la Suerte, para adentrarse en los inexplorados océanos sólidos que se extendían a partir de allí. En las profundidades, se deslizaría por entre las brillantes vetas de mineral, atravesando los estratos profundos y olvidados. Se lanzaría hacia arriba y titilaría y daría vueltas entre los bajíos de las capas superiores, saliendo a la superficie de vez en cuando para dar un reluciente salto que trazase un arco bajo la luz del sol, dejando una estela de gotas de tierra en el aire. Volvería a sumergirse en busca de la fresca soledad de la arcilla y la arenisca, lejos, muy lejos allí abajo…

Alguien atravesó la superficie del agua negra; unas sandalias de madera rasparon de manera audible aquella sustancia repentinamente endurecida e hicieron crujir las hojas resecas. Incapaz de mantenerla intacta ante semejantes contradicciones, la ilusión de Som-Som se evaporó y, acto seguido, resultó ya inaccesible a la rememoración.

Una parte del rostro de Som-som se ensombreció, irritada por esa intrusión en su ensueño. Una de sus cejas se frunció en un gesto petulante mientras la otra permanecía inmóvil e indiferente. Su único ojo visible, la más exquisita de sus dos gemas precisamente por haber perdido a su gemela, se fijó en la visita que estaba cruzando el patio. Inadvertida desde su balcón, estudió al intruso, alterada al apreciar una peculiaridad en su manera de caminar y en su postura que le resultó familiar. Entrecerró el ojo izquierdo para intentar ver mejor, deformando así la simetría de su cara dividida en dos con un guiño aséptico.

La figura era delgada, de peso medio, y estaba envuelta de arriba abajo en una hermosa tela de seda roja que dejaba a la vista solo la cara, las manos y los pies. La delicada línea que trazaban sus hombros y brazos remitían, de manera inconfundible, a un cuerpo de mujer, pero el modo en que el torso estaba unido a unas caderas estrechas y angulosas destilaba también algo masculino. No se apresuró en atravesar el patio y se detuvo ante la puerta de color amarillo pálido que se hallaba en el extremo de la derecha de la Casa Sin Relojes. La figura dudó y se dio la vuelta para echarle un vistazo al patio, lo que le permitió a Som-Som tener una primera visión clara del rostro maquillado, hasta ese momento ajeno pero ahora de inmediato reconocible.

La visitante se llamaba Rawra Chin y era un hombre.

A lo largo de sus años de servicio en ese cambiante entorno, con una percepción del mundo limitada por su condición y por el virtual confinamiento en el que había vivido, Som-Som había logrado, a pesar de todo, alcanzar una suerte de meseta de comprensión, algo así como un mirador interior con vistas a la amplia esfera de actividades humanas de las que la Máscara Rota le había privado. Esa perspectiva le había aportado una perspicacia que era, a un tiempo, aguda y peculiar.

Entendía, por ejemplo, que el mundo, más allá de ser un ilimitado océano de fortuna, también era una agitada vorágine de sexo. Establecimientos como la Casa Sin Relojes eran islas dentro de esa corriente, y la gente se veía arrastrada hasta sus playas por las mareas del deseo y la soledad. Algunos se quedarían allí para siempre, alojados justo sobre la línea que marcaba la marea alta. La mayoría serían absorbidos por la resaca de las aguas. Entre aquellos fragmentos reclamados por el océano, unos pocos no volverían a tierra nunca más y, en caso de hacerlo, no lo harían en esas latitudes.

Rawra Chin, al parecer, era una excepción.

Som-Som la recordaba como el chico de catorce años, de huesos anchos y algo desmañado, que empezó a trabajar en la Casa Sin Relojes cuando ella cumplía ya cinco años de servicio. A pesar de lo chata y ancha que era su cara, así como de la torpeza de su comportamiento, Rawra Chin poseía ya entonces una rara e indefinible esencia de personalidad, lo que le daba cierta gracia a aquel chico adolescente y a su vez le aportaba una belleza de lo más perturbadora.

Madame Ouish, que disponía de una trabajada capacidad para detectar las perlas de lo extraordinario encerradas en las ostras de la cotidianidad, se fijó en el específico aunque elusivo encanto de Rawra Chin cuando decidió darle trabajo al joven. Lo mismo le ocurrió a la clientela de la Casa Sin Relojes, formada por infinidad de comerciantes, pescadores y soldados, que no tardaron en proclamar a Rawra Chin como su favorita, pidiendo verla siempre que tenían oportunidad de visitar el establecimiento.

El vínculo que compartían todos los que admiraban el carisma de Rawra Chin era que ninguno de ellos podría haber identificado dicho carisma de manera precisa. Siguió siendo un misterio, oculto en algún lugar entre los dispares componentes que formaban su ancho y muy maquillado rostro, flotando en algún punto de enfoque imaginario entre su boca de labios finos y sus separados ojos; algo sobrecogedoramente palpable y, aun así, siempre inasible.

Som-Som, una de las dos personas en la Casa Sin Relojes que llegó a conocer de verdad a Rawra Chin, siempre había pensado que sus encantos manaban de las profundidades emocionales de aquel muchacho nervioso y vacilante, no de algo relativo a lo físico o lo fisonómico.

Le rodeaba una constante melancolía que parecía dar forma a todos sus gestos, desde su postura al modo en que se cepillaba el pelo, tan largo y suave, tan dorado que era casi blanco. De vez en cuando también podía apreciarse un helador destello de terror en sus ojos, demasiado separados para ser bonitos, aunque sí lo suficiente para ser hermosos. Esos dispares detalles de su personalidad se entretejían y transmitían una turbadora impresión de vulnerabilidad. Pero respecto al origen de esa vulnerabilidad, Som-Som no tenía más idea que los casuales y fugaces clientes que adoraban a Rawra.

En muchas ocasiones, se había sentado a tomar el té con Som-Som en su balcón para matar el tiempo entre sus diferentes compromisos, una distracción muy popular entre los habitantes de la Casa Sin Relojes. Debido a la singularidad de la deficiencia de Som-Som, podían revelarle sus anhelos o sus rencores sin ningún temor. Rawra Chin la visitaba durante las largas y aburridas mañanas, y parecía deleitarse con las suaves infusiones florales y con la oportunidad de trabar con ella una charla de dirección única.

Daba la impresión de que Som-Som contribuía más bien poco en esas conversaciones íntimas, pues no tenía confidencias que fuese capaz de compartir. Habida cuenta de que el lado de su cerebro que gobernaba el habla no había conocido otra cosa más que oscuridad y silencio desde hacía muchos años, lo mejor que podía ofrecer en una conversación eran una serie de fragmentos de conversación inapropiados y fuera de contexto, impresiones a medio recordar y anécdotas relacionadas con el mundo que Som-Som había conocido antes de ser Silenciada.

Para confundir aun más el asunto, la mitad verbal de Som-Som no oía y se veía obligada a realizar exclamaciones sin saber si la otra persona había acabado siquiera de hablar. Así pues, mientras Rawra Chin podía estar realizando una vívida descripción de lo que esperaba hacer cuando dejase de trabajar en la Casa Sin Relojes, Som-Som podía sobresaltarla diciendo: «Recuerdo que mi madre era una mujer desagradable que corría de un lado a otro para acabar con su vida cuanto antes» o alguna otra cosa igual de incomprensible, seguido de un largo silencio durante el que miraba educadamente a Rawra Chin y bebía de su infusión floral con la comisura izquierda de la boca.

Aunque en un principio Rawra Chin se sintió desorientada por esas exclamaciones arbitrarias, poco a poco fue acostumbrándose a ellas y esperaba hasta que Som-Som terminaba sus manifestaciones sin sentido antes de retomar su discurso. La continua presencia de esas extrañas exclamaciones no disminuían el grado de disfrute de Rawra Chin en esos interludios conversacionales. Som-Som suponía que su verdadera contribución en esas charlas era el mero hecho de estar presente en ellas.

Su función consistía en ejercer de receptáculo para las aspiraciones y las ansias de los demás, algo que nunca llegó a ser para ella una labor opresiva. Le encantaba la exclusividad que entrañaban esas miradas al modo en que se desarrollaba la vida corriente. El hecho de que la gente le contase a ella cosas que ni siquiera compartían con sus amantes le ofrecía una perspectiva sobre la naturaleza humana mucho más certera y completa que aquella de la que disfrutaban muchos eruditos y filósofos.

Ese detalle le otorgaba cierto grado de poder personal y se enorgullecía de su capacidad para no revelar los nombres de los muchos y variados personajes que se habían presentado ante ella, desnudando las características esenciales que ocultaban tras la fachada del cariño y del autoengaño. Rawra Chin había sido el único fracaso de Som-Som.

Al igual que le ocurría a todos los demás, Som-Som no había sido capaz de ponerle nombre al excepcional y precioso elemento mediante el que ese adolescente desconcertantemente atractivo había construido su identidad.

Por otra parte, Som-Som fue capaz de construir una imagen bastante completa de las aversiones y de los anhelos de Rawra Chin; algo que podría parecer superficial si no se tenían en cuenta sus motivaciones más esenciales.

Som-Som sabía, por ejemplo, que Rawra Chin no quería que la prostitución se convirtiese en el trabajo de su vida. Había oído declaraciones similares por parte de la mayoría de los habitantes de la Casa Sin Relojes, pero apreció en Rawra Chin una determinación de hierro en ese sentido, lo que alejaba su valoración del futuro de las más bien tristes y manoseadas fantasías de sus compañeras.

Rawra Chin solía decirle a Som-Som que algún día llegaría a ser una gran artista que viajaría por todo el planeta acercando su arte a las masas gracias a alguna famosa compañía teatral, como la Troupe Medias Rotas o los Actores Mnemónicos de Dimuk Paparian. Las pantomimas mucho menos estéticas que ella llevaba a cabo todos los días tras la puerta amarillo pálido de la Casa Sin Relojes eran solo torpes ensayos con relación a los innumerables triunfos que, como actriz, le esperaban en algún otro lugar en el futuro.

La puerta amarillo pálido daba acceso a la parte de la casa dedicada a búsquedas románticas de naturaleza más teatral. Sus cuatro plantas, conectadas por una escalera de madera pulida que zigzagueaba por el exterior de la casa desde el patio hasta el inclinado tejado de pizarra gris, alojaban a cuatro especialistas en diferentes artes eróticas.

En la planta superior vivía Mopetel, con su capacidad para convertirse casi en un cadáver. Debajo vivía Loba Pak, cuya carne tenía una singular consistencia que le permitía adoptar los rasgos de prácticamente casi cualquier mujer entre los catorce y los setenta años de edad. Rawra Chin vivía en la segunda planta, desempeñaba papeles más prosaicos y poco imaginativos para su ansiosa clientela masculina, pero lo compensaba con todo su magnetismo. En la primera planta, justo tras la puerta amarillo pálido, vivía un brillante actor salvajemente apasionado conocido como Foral Yatt, cuyo talento había sido convertido en un juguete por las muchas mujeres que disfrutaban de su compañía. Fue con Foral Yatt con el que Rawra Chin se lio sentimentalmente.

Foral Yatt fue el tema principal de muchas de esas conversaciones en el balcón, mantenidas a través de la niebla inmóvil que generaba el cálido vapor que ascendía desde sus tazas de té. Mientras Rawra Chin hablaba animadamente, Som-Som permanecía sentada y la escuchaba, rompiendo su silencio de tanto en tanto para comentar que recordaba el color de una de las alfombras de su abuela le había hecho siendo niña, o a un hermano, cuyo nombre ya no era capaz de recuperar, que en una ocasión había tirado de un golpe una olla en la cocina y se había quemado las piernas de mala manera.

La zozobra que atenazaba el corazón de Rawra Chin a propósito de Foral Yatt tenía que ver, al parecer, con el hecho de ser consciente de que si de verdad deseaba cumplir sus sueños, si de verdad anhelaba alcanzar metas mayores, iba a tener que dejar a aquel joven actor, intenso y oscuramente atractivo. Le confesó a Som-Som que, a pesar de que en privado ella y Foral Yatt habían planeado marcharse juntos de la Casa Sin Relojes, con el objetivo de intentar cumplir en paralelo con sus respectivas carreras en el mundo exterior, Rawra Chin sabía que todo eso no era más que un cuento.

El talento en bruto de Foral Yatt minimizaba el de Rawra Chin hasta convertirlo en insignificante, si bien Foral Yatt no poseía el indefinible atractivo de Rawra Chin ni tampoco su imparable energía, que iba a catapultarla más allá de la puerta amarillo pálido hacia los campos y los océanos de la hermosa vida que le esperaba al otro lado. El muchacho de la cara ancha le añadía a su angustia un punto de masoquismo al pensar que se aprovechaba de la intimidad que mantenía con Foral Yatt para estudiar los aspectos más destacados de su superior habilidad actoral, quedándose con cada uno de los matices de sus caracterizaciones, con cada uno de sus gestos impresionantemente sutiles, para utilizarlos en el momento de su futura carrera en que le resultasen necesarios. Después de liberarse de sus cargas morales, Rawra Chin se quedaba allí sentada, mirando con tristeza a Som-Som, esperando algún tipo de reconocimiento para su dilema. Los momentos de espera se eternizaban, medidos por cualquiera que fuese la unidad adecuada dentro de la Casa Sin Relojes, hasta que al final Som-Som sonreía y declaraba: «La tarde en que casi me asfixié con una piedrecita estaba lloviendo» o «Se llamaba Mur o Mar y creo que era mi hermana», tras lo que Rawra Chin se acababa el té y se marchaba, acompañada por un sentimiento de oscura satisfacción.

A pesar de sus atormentados y retorcidos pensamientos, Rawra Chin había logrado hacer acopio de las fuerzas suficientes —o de la suficiente insensibilidad— para decirle a Foral Yatt que iba a dejarlo, pues uno de sus clientes le había ofrecido formar parte de una pequeña pero muy reputada compañía teatral; una compañía que, sin el apoyo financiero de dicho cliente, no podría seguir existiendo.

Som-Som todavía recordaba el desagradable entremés que aquellos dos extraños amantes habían puesto en escena en el patio de la Casa Sin Relojes la mañana en que Rawra Chin había decidido marcharse. Ambos actores se desplazaron por el llano escenario negro —sin tener en cuenta, al parecer, que el público les observaba desde sus balcones empujados por el aburrimiento o la sorpresa— mientras sus furiosas acusaciones y sus rabiosas réplicas rebotaban contra las paredes curvadas del patio.

Foral Yatt seguía patéticamente a Rawra Chin por el patio, casi tambaleándose bajo el peso de aquella espantosa e inesperada traición. Era un hombre alto y delgado, de hermosos brazos. Sus oscuros y profundos ojos estaban bañados en lágrimas mientras corría tras Rawra Chin, como un indeseado satélite todavía atrapado en la órbita que trazaba la irresistible gravedad de su mística. El hecho de que llevase la cabeza afeitada para facilitar los numerosos cambios de peluca que requerían sus clientes le añadía al asunto un punto de desolación.

Rawra Chin mantenía frente a él una distancia de varios pasos y, de vez en cuando, le lanzaba algún comentario, doloroso pero solemne, por encima del hombro, en tanto que él despotricaba de manera incoherente, furibunda y confusa, debido a su dolor. Som-Som sospechaba que, de algún modo oblicuo, Rawra Chin disfrutaba de aquel abuso infringido a su antiguo amante, que aceptaba sus invectivas como un tributo invertido que evidenciaba la hipnótica influencia que todavía ejercía sobre él.

Finalmente, cuando la desesperación hizo que dejase atrás cualquier resto de dignidad, Foral Yatt amenazó con quitarse la vida. El joven actor, consternado, sacó algo que llevaba en el pequeña bolsa que colgaba de su cinturón y lo alzó para que centellease bajo el sol de la mañana.

Se trataba de una calavera humana en miniatura, hecha con cristal verde, pensada para contener tan solo un sorbito de un líquido claro que olía a regaliz. Esas baratijas para suicidas podían adquirirse con relativa facilidad y resultaba imposible determinar cuántos, entre los más pesimistas ciudadanos de Liavek, llevaban consigo una de esas mortíferas calaveras en previsión de usarlas el día en que la vida dejase para ellos de ser soportable.

Foral Yatt, con la voz desgarrada por la emoción, maldecía diciendo que no iban a abandonarlo de semejante manera. Prometió quitarse la vida si Rawra Chin no agarraba su maleta y volvía a atravesar con ella la puerta amarillo pálido camino de su habitación. Se miraron a los ojos y Som-Som creyó apreciar un centelleo de incertidumbre en los muy separados ojos de Rawra Chin al pasar del rostro de Foral Yatt a la botellita en forma de calavera que tenía en la mano. El instante se hinchó como un enorme globo de silencio, pinchado por el repentino ruido de los cascos y las ruedas más allá del arco de la entrada del patio, lo que indicaba la llegada del carruaje que tenía que llevar a Rawra Chin a unirse con su troupe teatral. Le dedicó una última mirada a Foral Yatt y después, tras agarrar su maleta, se dio la vuelta y echó a andar hacia el arco.

Foral Yatt se quedó paralizado en el centro de aquel enorme disco negro, inmóvil aunque con un impecable brazo alzado, apretando con fuerza el frío y verde puñado de olvido. No apartó la vista del arco, como si esperase ver reaparecer a Rawra Chin para decirle que no había sido más que una broma de mal gusto. Más allá de las paredes circulares se oyó el chasquido de las riendas, seguido de un lento repiqueteo y el crujir de la madera y el cuero cuando el carruaje se puso en marcha por las ventosas calles de la Ciudad de la Suerte. Tras unos segundos, en los que dio la impresión de que no volvería a moverse nunca más, el actor bajó su brazo poco a poco y sin tenerlas todas consigo.

Tres plantas más arriba, al entender que el amante abandonado no iba a matarse, uno de los habitantes de la Casa Sin Relojes frunció sus brillantes labios negros en una mueca de descontento, chasqueó la lengua y se retiró a sus aposentos. Al oír el ruido, Foral Yatt echó hacia atrás su canosa cabeza y se fijó sorprendido en los que le estaban observando, como si hasta ese momento no hubiese sido consciente de ello. Sus ojos transmitían una total incomprensión y para Som-Som supuso un alivio cuando bajó la vista y la clavó en las baldosas negras, frente a sus pies, mientras atravesaba despacio el patio hacia la puerta amarillo pálido, con la calavera de cristal olvidada en su mano.

Apenas unos pocos meses más tarde empezaron a llegar a la Casa Sin Relojes noticias del vertiginoso éxito de Rawra. Por lo visto, su elusivo carisma era tan capaz de cautivar al público como lo había sido de conquistar a sus clientes individuales. Su actuación como la trágica y yerma reina Gorda en la obra La cuna de Mossoc ya era la comidilla de la intelectualidad de Liavek y se rumoreaba que estaban planteándose la posibilidad de que participase en una representación especial de Su Eminencia Escarlata.

Intentaban que esa clase de comentarios no llegase a oídos del inconsolable Foral Yatt, pero en cuestión de un año Rawra Chin era ya tan famosa que el amargado actor estaba tan al corriente de sus andanzas como el que más. Como la desesperación inicial al separarse se había ido diluyendo, dio la impresión de que Foral Yatt se tomaba el estelar ascenso de Rawra Chin con menos resentimiento del que todo el mundo había supuesto. De hecho, más allá de la frialdad que transmitían sus ojos al oír su nombre, Foral Yatt tendía a mostrarse indiferente respecto a la buena fortuna de su antigua amante. Nunca hablaba de ella, así que todos los que gozaban de una menor perspicacia que la de Som-Som empezaron a pensar que la había olvidado.

Ahora, cinco años después, ahí estaba de nuevo.

En el patio, bajo el balcón de Som-Som, Rawra Chin volvió su rostro hacia la puerta amarillo pálido, cargando sobre sus hombros el peso de la resignación. Alzó la mano para llamar a la puerta y un repentino centelleo deslumbrante pareció juguetear entre sus dedos. A Som-Som le llevó unos segundos percatarse de que Rawra Chin tenía enganchada a las uñas alguna clase de material reflectante. La tarde estaba dominada por el silencio, como si ella también estuviese conteniendo el aliento para escuchar; por eso, cuando Rawra Chin golpeó con los blancos nudillos en la puerta amarillo pálido, la madera resonó de un modo desproporcionado.

Sentada en su alto balcón, Som-Som sintió el impulso desesperado de gritar, de advertir a Rawra Chin que era un error regresar a ese lugar, que debía marcharse de inmediato. Un silencio total y absoluto la rodeaba, imposibilitándole realizar el más mínimo ruido. Estaba sumergida en el silencio, una diminuta burbuja de consciencia en el interior de una infinidad formada por roca sólida, muda, gris e inacabable. Luchó contra esa condición; deseaba que su lengua pudiese dar forma a las vitales palabras de la advertencia, a pesar de saber que no tenía esperanza alguna.

Allí abajo, alguien abrió el cerrojo y se oyó un chirrido, casi musical, cuando se abrió la puerta. Era demasiado tarde.

El balcón de Som-Som estaba situado justo encima de la tercera planta, el salón adyacente era uno de los cuatro que se extendían tras la puerta violeta en el extremo izquierdo de la cóncava fachada de la Casa Sin Relojes. De ahí que, al estar sentada en su balcón observando a Rawra Chin, no pudiese ver quién le había abierto la puerta. Suponía que lo habría hecho Foral Yatt.

Se produjo un intercambio de palabras sorprendentemente suave, tras el que la figura de la célebre actriz, envuelta en tela carmesí, entró en la casa, fuera de la vista de Som-Som. La puerta amarillo pálido se cerró con un sonido similar al que se hace al aspirar entre los dientes.

Después de eso, de nuevo el silencio. Som-Som permaneció sentada en el balcón mirando hacia abajo, hacia la puerta amarillo pálido, con su único ojo visible consumido por la angustia mientras el cielo se oscurecía poco a poco sobre su cabeza. Finalmente, cuando el momento de urgente necesidad de disponer de voz quedó atrás, habló:

—Corrí todo lo rápido que pude, pero cuando llegué a casa de mi madre, el pájaro ya había muerto.

Desde que se cerró la puerta amarilla, nadie había pronunciado una sola palabra en las estancias interiores de la casa. Foral Yatt estaba sentado en una sólida silla de madera junto a la chimenea y una luz ambarina titilaba en uno de los costados de su esbelto rostro. Rawra Chin estaba de pie junto a la ventana. El vivo color carmesí de la tela se había oscurecido hasta convertirse en un bermellón apagado, como de costra, que se recortaba contra la decreciente luz exterior. Insegura respecto a cómo medir las distancias entre ellos, observó las llamas que se elevaban por encima de su aterciopelada cabeza rapada hasta que la carencia de conversación le fue insoportable.

—Te he traído un regalo.

Foral Yatt volvió muy despacio la cabeza hacia ella, apartándola del fuego, y las sombras cruzaron su rostro, por lo que su expresión no resultó visible. Rawra Chin introdujo una de sus manos, blanca como el yeso, en su bolso negro de piel, del que extrajo una pequeña bola de cobre que sostuvo con dos de aquellos dedos con las puntas cubiertas de espejos. Se la tendió y, al cabo de unos segundos, él la cogió.

—¿Qué es esto?

Ella había olvidado lo cautivadora que era su voz, seca, profunda y hambrienta, justo lo contrario que la suya. Tranquila y modulada de un modo uniforme, transmitía una cualidad depredadora, como algo que estuviese al acecho, ocultándose tras las sílabas tónicas. Rawra Chin se humedeció los labios.

—Es un juguete… Un juguete para el intelecto. Me han dicho que es muy relajante. Muchos comerciantes que conozco lo encuentran extremadamente relajante después de una jornada atareada.

Foral Yatt dejó rodar la bola entre sus dedos y el fuego hizo que brillase con un tono rojizo.

—¿Qué tiene de especial?

Rawra Chin se alejó un paso de la ventana, su primera tentativa de movimiento hacia él desde que había entrado en la Casa, y se detuvo. Dejó que su bolso de piel cayese con un suave golpe seco, como el que haría el cadáver de una enorme araña, sobre el asiento de una de las sillas vacías de la habitación. Cierta sensación de estar haciéndose con el territorio acompañó a aquel gesto, por lo que Rawra Chin deseó que su ansia no le hubiese llevado a pasarse de la raya. El rostro de Foral Yatt seguía oculto tras las sombras, pero no pareció reaccionar mal a la punta de lanza que representaba el bolso descansando frente al hogar. Animada por la carencia de reacciones adversas, Rawra Chin sonrió un tanto nerviosa antes de responderle:

—Podría guardar un lagarto durmiente en su interior, aunque tal vez no. Ese es el acertijo.

Su silencio pareció invitar a una aclaración:

—Hay quien dice que existe un lagarto que es capaz de hibernar durante años o incluso siglos sin comida ni aire ni humedad. Ralentiza de tal modo sus constantes vitales que puede pasar una docena de inviernos entre cada latido de su corazón. Me han dicho que se trata de una criatura muy pequeña, no mayor que la falange superior de mi pulgar.

»Por lo visto, las personas que crean estos artefactos colocan a uno de esos reptiles durmientes dentro de cada bola antes de sellarla. Si la observas con atención, verás que tiene una especie de costura en el centro.

Foral Yatt no quiso comprobarlo. Permaneció sentado, dándole la espalda al fuego, sosteniendo la bola en su mano derecha y dándole vueltas, fundiendo reflejos en su superficie. A pesar de que una sombra impenetrable seguía ocultando su expresión, Rawra Chin sintió que la calidad de su silencio había cambiado. Supo que cualquier tipo de ventaja que hubiese adquirido hasta entonces estaba empezando a esfumarse. ¿Por qué no hablaba? Incapaz de evitar un deje de inquietud en su voz, retomó su monólogo:

—No puedes abrirla y…, y tienes que pensar si dentro habrá de verdad un lagarto o no. Tiene que ver con cómo percibimos el mundo que nos rodea. Cuando te paras a pensarlo, empiezas a entender que no importa si hay un lagarto o no, y entonces puedes pensar en qué es real y en qué no lo es y… —Se le apagó la voz, como si de repente se hubiese dado cuenta de su propia incoherencia—… y dicen que es muy relajante —concluyó sin convicción tras una pausa sosa y triste.

—¿Por qué has vuelto?

—No lo sé.

Fue como si sus palabras golpeasen contra un espejo; le rebotaron cargadas de un nuevo significado y nuevas implicaciones, reflejando una verdad distorsionada por alguna cualidad del cristal. La frágil compostura de Rawra Chin estaba a punto de venirse abajo ante aquella voz atonal y desinteresada.

—No…, no quiero decir que no lo sepa. Lo que quiero decir es que… —Observó sus muy bien cuidadas manos y vio que se las estaba estrujando. Parecían cangrejos que hubiesen salido a la luz tras pasar mucho tiempo en la oscuridad—. Quiero decir que no tengo una auténtica razón para haber vuelto. Mi trabajo, mi carrera, todo va demasiado bien. Tengo mucho dinero. Tengo amigos. Acabo de interpretar a Bromar, la hija mayor en El herrero, y todo el mundo va a hablar de mí en los próximos meses. Durante un tiempo, no voy a tener que trabajar. Puedo hacer lo que me plazca. No tenía por qué volver aquí.

Foral Yatt guardó silencio. La luz del fuego por detrás de su cabeza afeitada recortaba su cráneo con una borrosa fosforescencia al tiempo que hacía brillar la incipiente barba. La bola de cobre daba vueltas entre sus dedos, un planeta en miniatura que pasaba al instante de la noche al día.

—Pero es que… este lugar, esta casa, tiene algo. Hay algo dentro de esta casa, algo verdadero. No se trata de algo bueno. Es algo verdadero, no sé su nombre y ni siquiera me gusta, pero sé que es verdadero y sé que está aquí y puedo sentirlo. No sé. Sentí que tenía que volver y verlo. Es como… —Rawra Chin retorcía y enroscaba las manos en el aire frente a sí, como si las palabras que andaba buscando se ocultasen bajo su piel y tanteando pudiese intuir su forma. Separadas ahora, aquellos crustáceos amantes yacían sobre sus espaldas, moviendo débilmente sus patas como si estuviesen muriendo en una playa recóndita—. Es como un anciano al que vi…, un granjero que quedó aplastado bajo su carro. Estaba vivo, pero se le habían roto las costillas y le atravesaban el costado. En un principio, no supe de qué se trataba, porque todo era un desastre. Había mucha gente alrededor, pero nadie podía mover el carro sin hacerle aún más daño del que ya sentía.

»Era verano y había muchas moscas. Recuerdo que gritaba y chillaba pidiendo que apartasen a las moscas. Y una vieja lo hizo, pero hasta entonces nadie se había movido, no hasta que se puso a gritar. Fue horrible. Me alejé lo más rápido que pude porque estaba sufriendo y nadie podía hacer nada, excepto la vieja que espantaba a las moscas con su mandil.

»Pero regresé.

»Me detuve un poco más adelante en la carretera y regresé. No pude evitarlo. Era algo tan real y tan doloroso, ver a aquel hombre tumbado bajo aquel terrible peso y llamando a gritos a su esposa y a sus hijos; era tan real que se imponía a cualquier otra cosa en el mundo, todas las cosas que mi suerte y mi dinero habían construido a mi alrededor, y supe que significaba algo y volví sobre mis pasos y vi cómo se ahogaba en su propia sangre mientras la vieja le decía que no se preocupase, que su esposa y sus hijos llegaría enseguida.

»Por eso decidí volver a la Casa Sin Relojes.

Se extendió entre ellos un prolongado silencio. La bola de cobre rotaba entre los dedos de un dios inexpresivo y callado.

—Y todavía te quiero.

Alguien llamó dos veces a la puerta amarillo pálido. Por un instante, todo permaneció inmóvil en la estancia excepto la ilusión de movimiento que provocaban las llamas en la chimenea. Al cabo, Foral Yatt se levantó de la recia silla de madera, manteniendo todavía el fuego a su espalda, agachándose para pasar por debajo de las vigas ennegrecidas que sostenían el bajo techo. Pasó lo bastante cerca de ella como para que alzar la mano y acariciar su brazo pudiese pasar por un roce involuntario. Pero no fue así.

Foral Yatt abrió la puerta.

La persona que apareció al otro lado de la puerta debía de rondar los cuarenta años de edad, una mujer alta y de huesos fuertes con marcadas mejillas que vestía una única prenda, una piel de color gris ahumado. Le cubría desde lo alto de la cabeza, con un agujero que dejaba al descubierto su cara, y después sus sencillas líneas descendían hasta el suelo. No había agujero en la tela para las manos, lo que le hizo pensar a Rawra Chin que la mujer debía de tener sirvientes que lo hiciesen todo por ella; darle de comer, por ejemplo. Incluso en el mundo que Rawra Chin había conocido en los últimos cinco años, semejante muestra de arrogancia respecto a la propia riqueza resultaba impresionante.

Cuando la inoportuna visitante echó atrás la cabeza para hablar, un parpadeante haz de luz amarillenta iluminó su rostro y Rawra Chin se fijó en que tenía una mancha ambarina de aspecto desagradablemente peludo que le cubría casi la totalidad de la mejilla izquierda. La mujer había intentado ocultarla, con escaso éxito, bajo una espesa capa de polvos blancos. La mancha seguía siendo visible a través del maquillaje, como si se tratase de un lenguado fino como una hoja de papel desplazándose a profundidad subcutánea, con su oscura forma discernible justo por debajo de la superficie borrosa de su cara.

Habló con una voz angustiosamente alta, con un tono estridente y, de algún modo, abusivo:

—Foral Yatt. Querido Foral Yatt, ha pasado mucho tiempo. ¿Cuándo te vi por última vez?

La respuesta de Foral Yatt fue profesionalmente amable, fríamente inofensiva, aunque a un volumen tan alto, de manera deliberada, que Rawra Chin hizo un gesto de desagrado a pesar de encontrarse a varios pasos de distancia. Pensó entonces que era muy posible que la mujer envuelta en piel sufriese algún defecto de audición.

—Han pasado dos días desde la última vez que estuviste aquí, Donna Blerot. Te he echado de menos.

Un escalofrío recorrió el cuerpo al completo de Rawra Chin, solidificándose casi al instante hasta convertirse en un lingote de plomo en la boca de su estómago. Foral Yatt tenía una clienta y ella tenía que marcharse para dejarle trabajar. Se sintió tan decepcionada que no fue capaz de admitir que lo estaba. Decidió marcharse de inmediato, con la esperanza de dejarlo atrás hasta llegar a su habitación en una casa de huéspedes en el otro extremo de la Ciudad de la Suerte. Cuando se encontrase a salvo tras las puertas cerradas, permitiría que la decepción la recorriese y después se transformase en lágrimas. Alargó el brazo hacia su bolso, todavía en la silla, cuando Foral Yatt volvió a hablar:

—Sin embargo, no resulta conveniente que nos veamos esta noche. Una pariente ha venido a visitarme. —Hizo un vago gesto sobre el hombro en dirección a una sorprendida Rawra Chin—. Me temo que tú y yo vamos a tener que dejar que nuestros desatendidos deseos hiervan a fuego lento un día más. Por favor, sé paciente, Donna Blerot. Cuando podamos volver a estar juntos, saber de nuestra espera será más dulce debido a este aplazamiento.

Donna Blerot volvió su cabeza y miró más allá de donde se encontraba Foral Yatt, hacia la delgada figura envuelta en tela color carmesí frente a las llamas que iluminaban la estancia, casi como si ella misma formase parte del fuego debido a su llamativo atuendo. Los ojos de la dama eran gélidos e implacables. Los posó sobre Rawra Chin durante un buen rato antes de darse la vuelta y mirar de nuevo a Foral Yatt con una expresión algo más suave.

—Qué contrariedad, Foral Yatt. Qué terrible contrariedad. Pero voy a tener que perdonarte. ¿Acaso podría hacer otra cosa? —Sonrió mostrando unos dientes amarillentos entre unos labios demasiado anchos—. Entonces, ¿hasta mañana?

—Hasta mañana, queridísima Donna Blerot.

La mujer se dirigió hacia la puerta y Rawra Chin oyó el lento y burlón taconeo de sus sandalias de madera al atravesar el patio negro. Foral Yatt cerró la puerta y deslizó el pasador para asegurarla. El sonido del pasador, metal contra metal, tuvo un efecto electrizante por sus implicaciones y Rawra Chin se estremeció. El actor se apartó de la puerta cerrada y la miró a los ojos, con su descarado rostro iluminado por el fuego. Su cara parecía menos cincelada y adusta de lo que recordaba. Sus ojos, por el contrario, eran tan intensos y cautivadores que Rawra Chin supo que su recuerdo no les había hecho justicia. En aquella habitación plagada de coágulos de oscuridad, que hacía pensar en un salón de baile para sombras, se miraron fijamente. No se dijeron nada.

Se acercó a ella, deteniéndose tan solo para dejar la pequeña bola de cobre sobre la pulida mesa de madera blanca antes de proseguir su camino. El hecho de que controlase hasta tal punto su ritmo de avance le hizo pensar a Rawra Chin que era muy consciente de la tensión que esa aproximación deliciosamente prolongada provocaba en ella. Incapaz de sostenerle la mirada, entrecerró los párpados y la temblorosa luz de la habitación se convirtió en rayos de un incoherente fulgor. Su respiración se aceleró y empezó a temblar.

El cálido y seco olor de la piel de Foral Yatt la envolvía. Sabía que él estaba de pie frente a ella, a menos de un brazo de distancia. Entonces, él le tocó la cara. El impacto del contacto físico casi provocó que retirase la cabeza hacia atrás, pero controló el impulso. El corazón le retumbaba como un yunque mientras él reseguía con una uña la línea de su mentón.

El ingenioso arreglo de la tela que formaba el vestido de Rawra Chin tenía un único lazo, oculto tras una joya triangular de filigrana que ella lucía junto al costado derecho de su garganta. La aguja del broche le pinchó en el cuello cuando Foral Yatt lo extrajo de la tela rojo sangre, pero incluso eso le resultó insoportablemente placentero por el estado ultrasensible en que se encontraba. Alzó la vista y la mirada de Foral Yatt la devoró al completo. Al tiempo que trazaba lánguidos y confiados círculos con las manos sobre su cuerpo, empezó a desenredar la larga tela de gasa de vivos colores, empezando por la cabeza y descendiendo en espiral hacia abajo.

Una vez liberada de la envoltura que la había confinado, su espesa cabellera cayó sobre sus blancos hombros. Jadeó y sacudió la cabeza de un lado a otro, pero no con la intención de negar nada. Un zarpazo de frío recorrió su cuerpo a medida que la piel se veía expuesta a las corrientes de la habitación. Recorrió su vientre y descendió para dejar atrás sus angulosas y prominentes caderas y alcanzar su pene medio erecto. Bajó por sus muslos hasta tocar con la gastada alfombra, donde había quedado la tela formando un charco rojo que todavía crecía a sus pies, como si su carne desnuda sangrase a través de una docena de heridas invisibles.

Él asintió una sola vez, sin mediar palabra todavía, y ella se arrodilló en el suelo, a sus pies, apretando las rodillas contra maraña de tela caída, lo que dejaría un entramado de leves marcas en su piel. Cerró los ojos y dejó que su cabeza se apoyase en el asiento de la silla en la que había dejado su bolso hacía ahora una eternidad. Aquella exquisita piel oscura, así como la dura madera, le resultaron también frías contra su ardiente mejilla.

A su espalda, un único y breve tintineo, el de la hebilla de Foral Yatt cayendo de cualquier manera sobre la maltrecha alfombra. Llevada por un impulso, se permitió abrir los ojos y con la mirada atravesó la estancia, alimentándose en ese momento incluso de los más mínimos detalles. Al otro lado de la habitación, la bola de cobre seguía sobre la mesa, donde Foral Yatt la había dejado. Parecía el ojo recién arrancado de una cabeza parlante, como aquellas que se decía que poseían ciertos personajes del Callejón de los Magos.

Miraba directamente hacia Rawra Chin, centelleando de un modo sugerente, y todo lo que ocurría al otro lado de la puerta amarillo pálido quedó reflejado de manera imparcial, formando una perfecta miniatura, sobre la superficie convexa de esa órbita sin párpados y sin vida.

Más tarde, tumbada sobre su vientre, con el sudor mezclado secándose en la concavidad de su espalda, Rawra Chin le permitió a su conciencia flotar amarrada a los márgenes de ensueño mientras Foral Yatt se sentaba desnudo frente al fuego, añadiendo leña al menguante fuego que había ardido durante la hora anterior. El aire era denso por el embriagador aroma del semen y todos los músculos de Rawra Chin estaban abatidos a causa de un agotamiento dichoso.

Aun así, algo la incomodaba, incluso en las sublimes honduras de su saciado letargo. Había algo no resuelto entre los dos, por muy elocuente que hubiese parecido ese encuentro sexual. No era algo que pudiese denominarse como real. Era una inquietante ausencia más que una presencia intrusiva, y perfectamente podría haberla pasado por alto. Sin embargo, resultó estar más allá de lo que ella podía soportar. Era una cavidad en su interior que tendría que llenar antes de saberse completa. A pesar de que no le apetecía crear ondas en la calma posterior al fulgor del coito, al final encontró las palabras:

—¿Sigues queriéndome? —Acto seguido, tras un leve atisbo de duda, añadió—: ¿A pesar de lo que te hice?

Volvió la cabeza para que el lado derecho de su cara descansase sobre los juncos entrelazados. Él se aovilló frente al fuego dándole la espalda, al tiempo que colocaba los carbones negros sobre las brasas candentes. Le brillaba la piel, una mancha amarillenta como de acuarela corría por un costado hacia el fuego. Ella siguió con la mirada la línea que trazaban sus vértebras hasta el pliegue, recto como una plomada, que dividía sus nalgas; lo hizo con auténtica veneración. No se giró hacia ella para responder.

—¿Hay un lagarto dormido dentro de la bola?

Foral Yatt cogió un pedazo de carbón con la mano, ya ennegrecido por el polvo, y remató con él la oscura pirámide del diminuto infierno que conformaba la chimenea. No se pronunció una sola palabra más esa noche tras la puerta amarillo pálido.

A la mañana siguiente, Rawra Chin visitó a Som-Som y tomó el té con ella, como si nunca hubiese existido en su ritual el hiato que formaban los últimos cinco años. Le contó un montón de anécdotas relativas a su carrera; después se dedicó a su infusión mientras Som-Som le informaba de que, en una ocasión, su madre había cerrado una puerta y que se había quedado a oscuras y también que en otra ocasión no había sido capaz de dejar de toser. La suave reincorporación de Rawra Chin en los extraños ritmos que marcaban sus conversaciones logró con facilidad eliminar la distancia que había crecido entre las dos durante el lustro en que habían estado separadas. Aun así, solo cuando se aproximaba el final de su encuentro, la actriz se sintió lo bastante cómoda como para abordar la cuestión de haber reemprendido otra vez su relación con Foral Yatt.

—Obviamente, no quiero quedarme aquí para siempre. En cuestión de un mes, más o menos, tendré que aceptar mi próximo papel y me será imposible quedarme aquí. Pero en esta ocasión, cuando me vaya, creo que me lo podré llevar conmigo. Soy lo bastante rica como para mantenerlo hasta que encuentre trabajo. Es un poco ridículo que alguien como él malgaste su talento en…