Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

- Sprache: Spanisch

En un tiempo en que cazar era lo que daba sentido a la vida y la identidad de las panteras era una interrogante que estaba sin respuesta, una joven pantera queda huérfana cuando su madre ataca a un búfalo. Inicia entonces un viaje en busca de su identidad durante el cual enfrentará los retos y peligros de la vida en la selva y aprenderá a sobrevivir y a luchar por ser parte de su entorno.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 98

Veröffentlichungsjahr: 2013

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

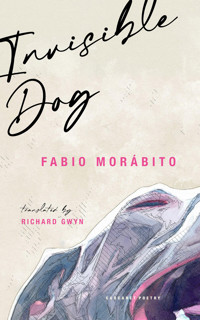

FABIO MORÁBITO

ilustrado por ABRAHAM BALCÁZAR

Primera edición, 2010 Tercera reimpresión, 2013 Primera edición electrónica, 2013

© 2010, Fabio Morábito, texto © 2010, Abraham Balcázar, ilustraciones

D. R. © 2010, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008

Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672

Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.

ISBN 978-607-16-1763-7

Hecho en México - Made in Mexico

Índice

Las panteras no siempre fueron negras…

Bajo las acacias del gran llano…

Algo cayó junto al árbol…

Para Diego

1

Las panteras no siempre fueron negras. Al principio eran de color pardo, como los leones, no eran solitarias como ahora y tampoco cazaban de noche. Vivían en grandes hordas y cazaban en grupo a pleno día, como los leones, a los que de hecho imitaban en todo, apostándose como ellos junto a los abrevaderos donde las gacelas, los ñus y las cebras iban a calmar su sed en las horas más calurosas.

Los leones usaban como ahora un método que les daba buenos resultados, pues mientras uno o varios de ellos salían repentinamente de la espesura para asustar al rebaño de herbívoros, otros, que se habían escondido detrás de unas rocas o unos arbustos, esperaban que la estampida de animales viniera hacia ellos para salir al descubierto y atrapar a la bestia que pasara más cerca. Una táctica simple, pero eficaz.

Las panteras, que los imitaban en todo, salían igualmente a espantar el rebaño de cebras y de ñus mientras otras panteras esperaban escondidas, pero al salir las primeras de la espesura, lo más común era que el rebaño corriera hacia el lado contrario de donde se encontraban las otras, las cuales se quedaban viendo cómo los herbívoros se alejaban al galope. Salían entonces de su escondite, jurando y perjurando que la culpa era del otro grupo, que empujaba a los animales en la dirección equivocada, pero las otras les rebatían que las culpables eran ellas, que no se sabían esconder. Y así, en esos reclamos, se les iba la vida, y al final nadie entendía por qué los leones, que usaban el mismo truco, cazaban tantos animales y ellas apenas los suficientes para no morirse de hambre.

A decir verdad, también los leones pasaban varios días sin atrapar un solo animal y a menudo se veían en la necesidad de comer las carroñas de animales cazados por los guepardos o los perros salvajes. Y en la estación seca, cuando los grandes rebaños de herbívoros emigraban a los lugares más húmedos y la caza bajaba enormemente, sobre todo los más jóvenes mostraban en sus cuerpos los estragos del ayuno. Las panteras, con tal de no ver, volvían la cabeza hacia otra parte, fijándose en los poderosos machos y en las leonas maduras, que siempre tenían buen aspecto porque se quedaban con lo mejor de los animales abatidos y con frecuencia dejaban que los más jóvenes y los cachorros se murieran de hambre.

Con las primeras lluvias de octubre, cuando los herbívoros regresaban a las grandes praderas para alimentarse de la hierba fresca y la caza prosperaba de nuevo, las panteras que no habían muerto en la sequía olvidaban todo lo que habían visto en esas semanas aciagas y lo primero que borraban de sus recuerdos era el aspecto alucinante de los leones a causa de la hambruna.

El regreso de los rebaños después de la estación seca era para todos los cazadores el mejor periodo del año. Había tal abundancia de animales que era casi imposible no comer hasta hartarse. Era la única época en que las panteras se desentendían de los leones, pues todos los carnívoros estaban tan ocupados en cazar que nadie se fijaba en lo que hacía el vecino. Leones, leopardos, panteras, chacales, guepardos, licaones: las partidas de caza salían regularmente hacia las praderas llenas de herbívoros en un continuo vaivén de cazadores que iban y venían, abandonando sus reductos para bajar a la llanura hirviente de rebaños y regresar poco después para recuperar sus fuerzas y organizar otra salida. Una cacería se sucedía a otra, a menudo se cruzaba con otra y cuando, debido al intenso tráfico, una pantera que acosaba a un ñu llegaba a chocar con un guepardo que venía en sentido contrario persiguiendo a un antílope, no era raro, después del terrible frentazo y las disculpas apresuradas, que se intercambiaran las presas y la pantera acosara al antílope del guepardo y éste al ñu de la pantera.

Una ebullición de persecuciones y fugas, de estampidas y frenazos, hacía que el polvo levantado se quedara suspendido en el aire todo el día. Sólo al atardecer, cuando los grandes rebaños se fragmentaban en islotes de no más de diez o doce animales y la caza se desperdigaba en multitud de direcciones y ramales nuevos, el polvo del llano bajaba otra vez y muchos carnívoros y herbívoros se retiraban a sus lugares de descanso, hartos de cualquier cosa relacionada con la persecución y la sangre. Era frecuente ver entonces, lejos de las batidas periféricas que seguían teniendo lugar en los bosques aledaños o en las primeras tierras escarpadas, a un león tirado en la hierba a pocos metros de una cebra, los dos rendidos, uno indiferente al otro, sólo deseosos de descansar y recobrar las fuerzas para el día siguiente.

La época de abundancia duraba poco. Muchos animales de hierba emigraban hacia sus praderas de origen y en el gran llano se restablecía el antiguo equilibrio entre carnívoros y herbívoros. La caza se hacía otra vez difícil y las panteras volvían a admirar a los leones, sobre todo a los grandes machos, cuyas melenas en esos meses eran más tupidas y oscuras.

Las leonas, por su lado, incapaces de resignarse a la abrupta disminución de alimento, cruzaban nerviosas los altos pastizales, rugían a la menor provocación y antes de una o dos semanas no volvían a ser amorosas con sus cachorros. Siendo ellas quienes en realidad cazaban dentro de la manada, resentían más que los machos el final de la época de prosperidad. Su nerviosismo las volvía irascibles y las jerarquías del grupo se tambaleaban. Pero los machos, conocedores de su propia fuerza, apenas respondían a sus agresiones, dejando que se aplacaran por sí solas, y fuera de una que otra escaramuza que rompía la calma de la horda, esos días de tensión pasaban sin mayor disgusto. En la horda de al lado, en cambio, surgían serias desavenencias e incluso derramamientos de sangre, porque a fuerza de acomodar su modo de vida al de sus poderosos vecinos, las panteras habían perdido el sentido de las proporciones y hacían de cualquier nimiedad una cuestión de vida o muerte. Competían entre sí para parecerse lo más posible a los leones y cuando salían a cazar, trémulas de entusiasmo porque creían que los leones las estaban mirando (cosa absolutamente improbable), perdían su naturalidad y la caza se volvía una tortura. Sobre el bastidor de la táctica simple y eficaz de sus vecinos bordaban minuciosas variaciones para deslumbrarlos, mientras los leones roncaban la mayor parte del día. Y al querer ser como ellos, atacaban animales que sólo los leones podían abatir, como los búfalos y los hipopótamos. Contra semejantes colosos las panteras eran impotentes, pero se acordaban cuando ya se había trabado la lucha y sentían lo lejos que estaban de poder rendirlos o tan siquiera lastimarlos. El búfalo, en cambio, a menudo, las dejaba mortalmente heridas con sus cornadas, y el hipopótamo, cuya piel correosa no podían penetrar los colmillos de las panteras, podía aplastarlas con su peso descomunal.

No todo, sin embargo, era sombrío en sus vidas, y a veces, cuando habían tenido la suerte de cazar un antílope enfermo o una cebra herida o una gacela pasada de años, el grupo, sobre todo a la hora del crepúsculo, reunido bajo una acacia, reencontraba con el estómago lleno el atisbo de una armonía antigua y de una seguridad cuyo recuerdo conservaban sus huesos y sus músculos, como un aire de atávica independencia que se había depositado en lo más hondo de la especie: un aire de un tiempo remoto en que todavía no había leones, y las panteras, dueñas del gran llano, eran los animales más temidos y no se daban abasto con la caza, pues ésta era inagotable, y los otros carnívoros, principalmente los perros salvajes y los guepardos, se inclinaban reverentemente cuando ellas pasaban, reconociendo su preeminencia en el gran concierto de vida y muerte de la pradera.

¿Hubo de veras un tiempo y un lugar así, sin leones, una época más silenciosa donde el salto de los felinos era más aterciopelado y todos cazaban sin ser vistos y sin necesidad de juntarse con otros, pasando del descanso a la caza y de la caza al descanso con un leve cambio de postura, tan leve que a menudo ya estaban cazando sin darse cuenta; un tiempo en que cazar era sumergirse en el flujo que vinculaba todo con todo, un método general de comprensión de las cosas, lo mismo entre los perseguidores que entre los perseguidos, y morir cazado era morir cumplidamente, de hecho, la única forma razonable de morir?

Las panteras se lo preguntaban suspirando en el crepúsculo y sus ojos se encendían de un amarillo denso y perturbador, el único rasgo que los leones les envidiaban sinceramente.

No todas las panteras se postraban ante los leones. Una de las jóvenes, cuya madre, al morir, la dejó huérfana en tierna edad, por lo que no pudo transmitirle la veneración desmedida que las panteras sentían por sus vecinos, admiraba a los veloces guepardos, que había conocido siendo apenas una cachorra, durante una de las peores sequías del gran llano. No había vuelto a verlos desde entonces, porque la tierra de los guepardos, que en otro tiempo colindaba con la de las panteras, quedaba ya retirada y muchas panteras se morían sin jamás haber visto uno, y aunque la huérfana tenía de ellos un recuerdo vago, no lo era tanto como para que los leones no le parecieran, en comparación, lentos y sin gracia.

Ella y su madre, en ese tiempo, vivían en otra horda de la que su madre se separó una mañana para seguir las huellas de un rebaño de cebras. No pudiendo llevarla consigo, la dejó oculta entre unos matorrales y cuando volvió de su excursión la encontró donde la había dejado, pero no encontró a las otras panteras, que se habían movido unos kilómetros hacia el sur para seguir la pista de otro rebaño. De estar sola, no habría tenido dificultad en alcanzar a la manada, pero con la cachorra era imposible. Madre e hija empezaron a vagar por el llano casi vacío de herbívoros y cuando encontraban algún león o grupo de leones, la madre, que sabía que en época de hambruna los leones no habrían dudado en devorarlas, se subía con su cría al primer árbol que tuviera a la mano.

Buscaba su madre las charcas que durante la estación seca eran los únicos sitios visitados con regularidad por los antílopes y demás herbívoros que no habían emigrado hacia el sur. Una de las más grandes era frecuentada por pequeños grupos de tommies, las gacelas de Thomson, que observaban nerviosas a su alrededor, tomaban unos sorbos de agua y se iban. Su madre, después de dejarla escondida entre los arbustos, se apostaba cerca de la orilla donde esperaba la llegada de las gacelas y ahí podía pasarse horas sin moverse, sufriendo el martirio de las moscas y aguantándose las ganas de espantarlas con la cola para no ocasionar el menor movimiento de la hierba. Ella, desde su escondite, estiraba el cuello sólo para cerciorarse de que su madre seguía en el mismo lugar. Si algún león merodeaba en las cercanías, la madre abandonaba su apostadero, recogía a su cachorra y se subía con ella en el árbol más cercano, donde esperaban que el león o la leona se marcharan después de beber en el aguaje.

![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)