Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: BoD - Books on Demand

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

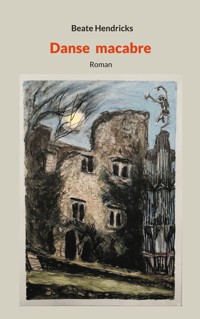

Die Kölner Kulturredakteurin Dr. Anna Herzbruch verbringt ihren Osterurlaub 2010 an der Grenze zwischen England und Wales in Hay-on-Wye, der weltweit ersten Bücherstadt. Beim Stöbern in einem Antiquariat auf Hay Castle, der örtlichen Burg, befällt sie plötzlich ein mysteriöses Sehnsuchtsgefühl, das von der Turmruine auszugehen scheint und sich von da an wieder und wieder einstellen wird. Gleich darauf stößt sie auf ein altes Tagebuch aus der Zeit des zweiten Weltkriegs. Während der späteren Lektüre, aber auch in unerklärlichen, von einer eigenartigen Musik durchzogenen Träumen, gerät Anna mehr und mehr unter den Einfluss seltsamer Phänomene, die eng mit der Turmruine der Burg und zugleich mit Ereignissen aus der Kriegszeit in Verbindung stehen. Tag und Nacht verspürt sie zunehmend die magische Anziehungskraft des Turmes. Hin- und hergerissen zwischen Sehnsucht und Vorsicht trifft sie schließlich die folgenreiche Entscheidung zum Betreten der Ruine ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 438

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Danse macabre

Domine, salva nos vigilantes, custodi nos dormientes, ut vigilemus cum Christo et requiescamus in pace.

Sei unser Heil, o Herr, wenn wir wachen, und unser Schutz, wenn wir schlafen, damit wir wachen in Christus und ruhen in seinem Frieden.

(Antiphon zum Lobgesang des Simeon)

Inhaltsverzeichnis

Palmsonntag 2010, 10.45 Uhr

Montag vor Ostern, 8.00 Uhr

11.10 Uhr

13.35 Uhr

14.30 Uhr

15.15 Uhr

16.40 Uhr

17.25 Uhr

17.35 Uhr

17.45 Uhr

18.05 Uhr

20.20 Uhr

Dienstag vor Ostern, 0.10 Uhr

10.55 Uhr

11.25 Uhr

12.15 Uhr

12.45 Uhr

13.10 Uhr

13.20 Uhr

15.45 Uhr

16.30 Uhr

17.05 Uhr

18.20 Uhr

19.10 Uhr

19.35 Uhr

22.40 Uhr

23.00 Uhr

23.15 Uhr

Mittwoch vor Ostern, 0.50 Uhr

6.00 Uhr

6.25 Uhr

8.35 Uhr

8.55 Uhr

9.10 Uhr

10.30 Uhr

13.10 Uhr

13.15 Uhr

13.55 Uhr

14.05 Uhr

15.00 Uhr

15.05 Uhr

15.10 Uhr

16.25 Uhr

16.45 Uhr

16.50 Uhr

17.10 Uhr

17.50 Uhr

17.55 Uhr

18.15 Uhr

18.25 Uhr

18.45 Uhr

19.25 Uhr

19.55 Uhr

Im Turm

21.10 Uhr

21.45 Uhr

Im Turm

22.10 Uhr

Im Turm

22.50 Uhr

23.05 Uhr

Im Turm

Gründonnerstag 2010, 1.30 Uhr

Im Turm

3.55 Uhr

Im Turm

6.00 Uhr

Im Turm

9.05 Uhr

9.15 Uhr

9.30 Uhr

10.45 Uhr

Im Turm

10.55 Uhr

11.05 Uhr

11.15 Uhr

11.40 Uhr

Im Turm

11.55 Uhr

12.30 Uhr

12.45 Uhr

13.00 Uhr

Im Turm

13.15 Uhr

13.30 Uhr

13.50 Uhr

14.35 Uhr

14.45 Uhr

15.05 Uhr

15.10 Uhr

15.15 Uhr

15.25 Uhr

Im Turm

15.50 Uhr

16.05 Uhr

Im Turm

16.30 Uhr

16.50 Uhr

17.05 Uhr

17.25 Uhr

Im Turm

17.45 Uhr

17.55 Uhr

Im Turm

Palmsonntag 2011, 11.10 Uhr

Palmsonntag 2010, 10.45 Uhr

Sie saß angeschnallt in ihrem Sitz, die Augen geschlossen. Die leichte Übelkeit beim Start der Maschine, gegen die sie erfolglos mit einer Entspannungsübung angekämpft hatte, war inzwischen längst freiwillig verflogen. Dennoch war sie nicht bereit, die Augen zu öffnen. Sie kannte die Wirkung des gleißenden Lichts zu genau, das in dieser Höhe gnadenlos durch die Fenster ins Innere des Fliegers drang. Das Tief, das der Auslandswetterbericht für Nordfrankreich und Großbritannien vorausgesagt hatte, konnte dem stahlblauen Himmel über den Wolken ja leider nichts anhaben.

Dieses Licht war es, dem Anna hatte entkommen wollen. Der Frühling war in den vergangenen Wochen mit ungewohnter Zügellosigkeit über Köln hergefallen. So hatte sie es seit Jahren nicht mehr erlebt, wenn auch die Lichtscheu, wie sie ihre typische Reaktion auf plötzliches Hochdruckwetter im Frühjahr nannte, sie in jedem Jahr heimsuchte. Oder wenigstens die heimliche Angst davor. Ein rätselhaftes Phänomen, fand sie jedes Mal, wo sich doch der Rest der Welt mit wachsender Begeisterung auf Plätze und Grünflächen der Stadt stürzte und von der Sonne gar nicht genug bekommen konnte. Sie dagegen fühlte sich von diesem prallen Leben mit dem blendenden Licht, den ausschlagenden Bäumen und den explodierenden Knospen regelrecht attackiert.

Vor zwei Wochen hatte sie kurz entschlossen Gegenmaßnahmen ergriffen und für den bevorstehenden Osterurlaub einen Flug nach Birmingham gebucht. Von dort aus würde sie mit Bus und Bahn weiterreisen. Wo, wenn nicht in England oder Wales, konnte man einigermaßen sicher mit trüberem Wetter rechnen? Sie sehnte sich nach bedecktem Himmel. Wenn es obendrein regnen oder stürmen würde, half man sich mit Schirm und entsprechender Kleidung.

Nun saß sie also im Flieger und genoss ein sich zaghaft meldendes Triumphgefühl – in dem Wissen, eine dicke, wattige Wolkendecke unter sich zu haben, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sogar bis nach Schottland reichte. Ein halbes Stündchen noch, dann würde ihr hochdruckbedingtes Stimmungstief, das sich normalerweise als nervöse Reizbarkeit bemerkbar machte, sie im schlimmsten Fall aber geradezu lähmen konnte, endgültig vor einem erfrischenden Aprilregen oder zumindest einer vielversprechenden Schauerneigung kapitulieren müssen. Eine halbe Stunde lang die Augen nicht öffnen – die Flugbegleiter würden glauben, sie schliefe, und sie nicht stören – und im Wortsinn das Blaue vom Himmel herunterfantasieren…

*

Montag vor Ostern, 8.00 Uhr

Die Kirchturmuhr schlug viermal. Nach einer kurzen Unterbrechung folgten acht Schläge, etwas dunkler im Klang. Macht zusammen zwölf, dachte Anna. Mehr als genug, um sogar jemanden aus dem Schlaf zu reißen, der nach einer anstrengenden Reise todmüde ins Bett gesunken war. Erstaunlich, dass sie die Uhr nicht schon während der Nacht gehört hatte. Sie musste geschlafen haben wie ein Stein.

Die Schläge hatte sie nicht wirklich mitzählen müssen – seit sie denken konnte, besaß sie ein so unbestechliches Rhythmusgefühl, dass sie deren Anzahl intuitiv wahrnahm. Für ihr Empfinden handelte es sich schließlich um eine relativ kurze Folge akustischer Ereignisse in identischen Zeitabständen. Bereits als Kind hatte sie die Gewohnheit gehabt, all ihre Bewegungen rhythmisch auszuführen und dazu zu zählen. Automatisch hatte ihr Unterbewusstsein bald alles, was sie tat, mit der passenden Taktart versehen. Stellte sich diese einmal nicht ein, hatte sie regelmäßig große Unsicherheit verspürt. Es hatte Jahre gedauert, bis sie eine Technik fand, mit deren Hilfe sie sich in solchen Situationen beruhigen konnte: Sie musste sich dann zurückziehen und eine Weile den eigenen Puls fühlen. Wenn er sich auf seine gewohnte Frequenz eingependelt hatte, war der Takt zurück und Annas Welt wieder im Lot gewesen. Diese Angewohnheit hatte sich mit dem Erwachsenwerden verloren, doch dass sich ihr jede ihrer Bewegungen als zählbar und einem Metrum unterworfen übermittelte, war noch heute so. All ihre täglichen Fußwege verwandelten sich so nahezu selbständig in genauestens in Schritten oder auch Doppelschritten abgemessene Strecken. Banale Vorgänge wie Abwaschen oder Zähneputzen wurden zu rhythmischen Abläufen, die – exaktester Länge und Proportion unterworfen – ABA- oder gar Rondoform annahmen. Im Extremfall erwischte sie sich dabei, dass sie ihr Notebook im 5/8-Takt bearbeitete.

Eine flüchtige Szene kam ihr plötzlich in den Sinn, etwas wie ein sakraler Raum, ein eigenartiges Dröhnen oder Heulen, dazwischen Musik: eine chromatische Tonfolge, die irgendeine vage Erinnerung in ihr wecken wollte. Merkwürdig! Vermutlich die Überbleibsel eines Traums, entschied sie. Sie beschloss, nicht weiter darüber nachzudenken und stattdessen in ihren ersten Urlaubstag durchzustarten. Zwei Minuten später stand sie auch schon unter der Dusche.

Anstrengend war die gestrige Reise wirklich gewesen. Nach der Landung und dem entnervenden Warten, bis das Gepäckband endlich anlief – wodurch sie allerdings mithilfe des Handys und der vorbereiteten Internetausdrucke Gelegenheit zur endgültigen Festlegung des Reiseziels gehabt hatte – war Anna zunächst mit der Bahn bis Hereford weitergefahren. Anschließend hatte sie eine einstündige Fahrt in einem nahezu ungefederten Linienbus hinter sich gebracht. Das Ergebnis dieser Aktion konnte jedoch durchaus als positiv verbucht werden: Sie hatte sie nämlich nach Hay-on-Wye geführt, einem kleinen Ort an der walisischen Grenze, den sie schon immer einmal hatte besuchen wollen. Hay durfte sich rühmen, die älteste Bücherstadt der Welt zu sein und mit seinen mehr als dreißig Antiquariaten zahlreiche Sammler, Buchhändler und Interessierte aus aller Herren Länder anzuziehen. Richard Booth, der gleichermaßen geniale wie exzentrische Gründer der „Booktown Hayon-Wye“, hatte den Ort vor über 30 Jahren für unabhängig erklärt, sich selbst zum König und sein Pferd zum Prime Minister ernannt.

Anna hatte sich im Mount Branco eingemietet, einer gemütlichen Pension im Landhausstil. Sie gehörte einem Ehepaar im mittleren Alter, Ben und Rebecca Roth, bot Bed and Breakfast an und hatte glücklicherweise noch ein Einzelzimmer freigehabt. Es lag in einem kleinen Anbau an der Gartenseite des Hauses, der zwar vermutlich ehemals als Schuppen oder Stall gedient hatte, später aber aufgestockt worden war. Zudem war er frisch renoviert und geschmackvoll eingerichtet – und wider Erwarten gut beheizbar. Vom Fenster aus sah man direkt auf den Kirchturm. Wenn man nach draußen trat – und das war, wie Anna fand, beinahe das Überzeugendste an ihrer Unterkunft – hatte man einen unglaublichen Blick über den üppigen Bauerngarten mit seiner alten Birke hinweg auf die Flusslandschaft des Wye, der dem Ort seinen Namen gegeben hatte.

Das Wetter schickte sich an, Annas Wünschen perfekt zu entsprechen. Nachdem sie sich mit Jeans und Wollpulli präpariert und Fleecejacke und Anorak für den ersten Spaziergang bereitgelegt hatte, ging sie ins Haupthaus hinüber. Über einen schmalen Flur an der Küche mit ihrem unverkennbaren Duft nach Bacon und Eiern vorbei erreichte man den Frühstücksraum. Was bereits der kurze Blick in die Küche hatte ahnen lassen, die den Eindruck machte, als wäre wenigstens ein Jahrhundert unverrichteter Dinge an ihr vorbeigezogen, wurde hier zur Gewissheit: Die Eigentümer des Hauses mussten Sammler sein. Das zeigten zum einen die antiken Möbel, die mit vermutlich recht wertvollem Porzellan, Jugendstilvasen und Kerzenleuchtern unterschiedlichster Stilrichtungen bestückt waren, zum anderen die mit elfenbeinfarbenem Geschirr und Silberbesteck eingedeckten Frühstückstische. Alles harmonierte auf eine angenehm unkonventionelle Art, da es sich eindeutig um lauter Einzelstücke handelte. Anna vergaß beinahe, die beiden Pärchen zu grüßen, die bereits zwei der Tische belegt hatten, so gefangen war sie von der Atmosphäre des Raumes. Dies war in der Tat eine echte Konkurrenz für den Blick auf Garten und Fluss! Das kurze Zeit später servierte Frühstück erfüllte sie dann endgültig mit einem Gefühl der Zufriedenheit, wie sie es sich schon lange nicht mehr hatte träumen lassen.

***

Stephen schlich auf Zehenspitzen die Treppe hinunter. Sein Blick fiel auf die einfache alte Standuhr neben der Haustür. Sie zeigte halb zwei. Trotz der Mittagsstunde reichte das Licht im Flur kaum, um die Zeit abzulesen. Typisches Spätherbstwetter eben, dachte er. Immerhin hatte es Ann offensichtlich müde werden lassen, so dass er nun doch noch in die Kirche hinüberkonnte, um mit dem Saint-Saëns weiterzukommen. Er musste endlich einmal fertig werden. Ann hatte heute wieder eine ihrer Stimmungen und noch nicht einmal eine Kleinigkeit essen wollen. An solchen Tagen konnte er sie, solange sie wach war, kaum allein lassen. Doch erfahrungsgemäß würde sie jetzt sicher ein, zwei Stündchen schlafen. Sollte es wider Erwarten einen Tagesangriff geben, würde er schnell genug zurück sein.

Er machte einen kurzen Abstecher in die Küche und schlang hastig ein Stück Brot hinunter. Noch einen Schluck kalten Tee, den Schal von der Garderobe, Hausschuhe gegen Orgelschuhe getauscht, und schon war er durch die Tür.

Draußen schlug ihm ein unbarmherzig kalter Wind entgegen. Regen peitschte ihm ins Gesicht und hätte ihn in wenigen Minuten bis auf die Haut durchnässt, wäre der Weg zur Kirche nicht so ein Katzensprung gewesen. Ihr Haus stand direkt am Kirchplatz, gleich neben dem Pfarrhaus, wo Pfarrer Nicholson mit seiner verwitweten Schwester und deren Kindern lebte. So hatte Stephen trotz seines Beines schnell den Seiteneingang erreicht, um, den Schlüssel griffbereit, die schwere alte Holztür aufzuschließen. Wenige Augenblicke später saß er am Spieltisch, die Partitur der „Danse macabre“ neben sich auf der Orgelbank und eine Reihe handbeschriebener Notenblätter vor sich.

Seit er bei seinem alten Lehrer kurz vor dessen Tod die Stokowski-Aufnahme gehört hatte, ließ ihn das Orchesterwerk einfach nicht mehr los. Seine schaurige Ausdruckskraft hatte ihn regelrecht in ihren Bann geschlagen. Wie besessen war er von dem Plan, es für die Orgel zu bearbeiten. Jede freie Minute opferte er diesem Vorhaben. Und je näher er der Vollendung seiner Transkription kam, desto mehr wuchsen die Begeisterung über die Frucht seiner Arbeit und vor allem sein Stolz. Er war es, der das Potenzial für die Orgel entdeckt hatte, das in dieser Musik schlummerte, und er war es auch, der sie nun zu neuartigen, nie zuvor gehörten Klängen erweckte. Durch ihn – durch niemand anderen als ihn – würde sich ein Stück Orchesterliteratur in einem neuen Gewand aus völlig anderen Farben präsentieren können!

Wenn ihm nur Anns Krankheit nicht so viel Zeit abverlangen würde! Wieder einmal stieg so etwas wie kalte Wut in ihm hoch. In letzter Zeit passierte das immer häufiger. Gegen wen richtete sich nur dieses Gefühl? Doch nicht etwa gegen Ann? Sie war schließlich nicht schuld an ihrem Zustand! Eigentlich sollte er sich doch eher um sie sorgen und vor allem Verständnis für ihre Stimmungen haben! Wenn nur das dauernde Weinen nicht wäre! Es machte ihn so hilflos. Oft wusste er nicht mehr, woher er noch die Kraft nehmen sollte, ihr Mut zu machen. Er war so entsetzlich müde…

Stephen seufzte. All das Grübeln war sinnlos! Entschlossen schob er die quälenden Gedanken beiseite und konzentrierte sich auf die Musik – die Zeit an der Orgel war kostbar!

***

11.10 Uhr

Der Blick über den Wye hinweg hinüber nach Hay hatte vielleicht gerade wegen des leichten Nieselregens etwas Verwunschenes. Anna war gleich nach dem üppigen Frühstück losgezogen, hatte sich eine Brücke über den Fluss gesucht und war, einem Bedürfnis nach Bewegung folgend, zügig bergauf gelaufen. 2448 Doppelschritte – etwas mehr als zwölf Einheiten à 200. Sie liebte es, unbekannte Orte zunächst aus der – natürlich möglichst exakt abgemessenen – Distanz zu betrachten, bevor sie begann, deren Innenleben zu erkunden.

Das Bild, das sich ihr bot, hatte sich vermutlich im Laufe der letzten Jahrhunderte nur wenig gewandelt. Auf die Entfernung konnte man den wahren Zustand von Hay Castle, das mit seiner Silhouette den eindrucksvollsten Blickfang bildete, nämlich leicht übersehen. Nur bei genauerem Hinschauen erkannte man, dass der dicht überwucherte Turm auf der linken Seite, über dem ein Raubvogel seine einsamen Kreise zog, halb verfallen war. Auch stammte die Turmruine vermutlich aus älterer Zeit als der Großteil des restlichen Gebäudes, das eher wie eine Art Herrenhaus wirkte. Wirklich bewohnbar schien wiederum nur etwa eine Hälfte davon zu sein, denn nur die rechte Seite besaß ein intaktes Dach und die so typisch britischen Chimney Pots, Kaminaufsätze, die mit ihrem warmen Rot einen hübschen Kontrast zu dem grauen Stein bildeten. Alles in allem, fand Anna, genoss sie hier einen Anblick, der mit seinen Naturtönen Grün, Grau und Braun und dem angenehmen Rot ihren lichtgequälten Augen richtig wohltat.

Lange hatte sie dagestanden, unfähig, den Blick von der Szenerie zu lösen. Irgendetwas geschah mit ihr, was sie daran hinderte. Ein seltsames Hochgefühl hatte von ihr Besitz ergriffen – es kam ihr vor, als stände die Zeit still, oder besser, als liefe sie nicht einfach gleichmäßig weiter in Richtung einer Zukunft, sondern grübe sich vielmehr einen Weg in die Tiefe, in das Innere des Augenblicks, und dehnte sich dort unendlich weit aus. Der Rhythmus des Laufens, der eben noch unaufhörlich in ihr pulsiert hatte, war unmerklich verstummt. Und doch fehlte er Anna nicht. Vielmehr wurde sie von einer großen, nie gekannten Ruhe erfüllt. Sie hätte ewig so stehen und zum Ort hinüberblicken können. Alles Störende, Grelle und Laute, das in den vergangenen Wochen mit dem ungeduldigen Frühjahr über sie hereingebrochen war und einmal mehr diese unerklärliche nervöse Unruhe in ihr ausgelöst hatte, schien wie ausgelöscht. Es war, als wäre sie nach einer langen Odyssee an ein Ziel gelangt, das sich tief in ihrem Innern befand. Sie war in völligem Einklang mit sich und der Welt, und das mit einer Klarheit, von der sie nie geglaubt hätte, dass sie außerhalb der Einbildung abgehobener Sinnsucher überhaupt existieren könnte…

Plötzlich spürte sie etwas Kaltes auf der Stirn. Erst jetzt fiel ihr auf, dass ihr Haar inzwischen trotz der Kapuze triefend nass war, während der Schirm noch warm und trocken im Rucksack lag. Erste Tropfen begannen sich aus dem Haar zu lösen und liefen ihr übers Gesicht. Trotzdem musste sie sich regelrecht losreißen und zum Aufbruch zwingen. Schließlich siegte die Vernunft: Es wäre ja wohl nicht sehr erstrebenswert, sich gleich am ersten Urlaubstag eine Erkältung einzuhandeln.

Erst als Anna, inzwischen gut beschirmt, schon eine ganze Weile auf dem Rückweg zum Ort war, begann sie sich zu fragen, was sie da gerade eigentlich erlebt hatte: Mit vollkommener Gewissheit hatte sie etwas wahrgenommen, das sich kaum oder gar nicht in Worte fassen ließ. Eine Art neuer Dimension vielleicht, wie sie sie noch niemals zuvor erfahren hatte – ob sie sie nun in sich trug oder eher in sie eingetaucht war. Und wer weiß, ob sie überhaupt jemals wieder etwas Ähnliches spüren würde? Wenn man doch nur einen Bruchteil davon festhalten könnte, dachte sie – verblüfft über sich selbst, die sich hier offensichtlich etwas wünschte, was sie zu jeder anderen Zeit grundsätzlich als illusorisches Hirngespinst abgetan hätte.

*

13.35 Uhr

Gut, dass sie dieses angenehm warme Zimmer gefunden hatte! Anna stand vor dem Spiegel und frottierte ihr nasses dunkles Haar zum getragenen Rhythmus einer gedachten Sarabande. Wenn es feucht war, war sein rötlicher Schimmer kaum zu sehen und ihre Haut wirkte, wenn man von den glücklicherweise ebenfalls hellen Sommersprossen absah, noch weißer als sonst. Na ja, sie war eben keine Sonnenanbeterin.

Nachdem sie sich annähernd trocken gerubbelt hatte, legte sie sich aufs Bett, um für einen Moment auszuruhen. Wieder wanderten ihre Gedanken zurück zum Ziel ihres Ausflugs am Vormittag. Seltsam, was da mit ihr passiert war! Ob solche Phänomene wohl häufiger vorkamen? Ob es vielleicht sogar psychologische Untersuchungen darüber gab? Irgendwie würde es sich jedenfalls wissenschaftlich erklären lassen…

Langsam glitt sie in einen angenehm entspannten Dämmerzustand. Deutlich trat wieder der Ort mit seiner alten Burg vor ihr inneres Auge, sie sah die hoch aufstrebenden Mauern mit der Turmruine, den grauen Naturstein, die geschwungenen Spitzbögen über den Fenstern des Obergeschosses... Da, plötzlich begann das Bild sich zu wandeln: Die Spitzbögen fingen an sich zu bewegen, ja sich zu drehen, fast als tanzten sie auf Anweisung eines verborgenen Choreographen. Wände öffneten sich zu weitläufigen, nun auf einmal beinahe sakral wirkenden Gewölben, schlossen sich wieder, neue Gewölbe entstanden, Licht und Schatten wechselten ununterbrochen einander ab. Ein steinernes Ballett, das in seinen monströsen Ausmaßen eine unheimliche Faszination ausübte. Noch dazu, da alle getanzten Positionen von einer beinahe dämonisch wirkenden Musik begleitet wurden: ein von Chromatik bestimmtes Thema im Dreiertakt, fast penetrant in seiner Wiederholung, fremdartig und doch irgendwoher unglaublich vertraut…

Anna schreckte hoch. Sie spürte plötzlich eine eigenartige Beklemmung in der Herzgegend. Was war das für ein Heulen gewesen? So ein Heulen und Dröhnen, und hatte sie nicht auch so etwas wie ein Pfeifen gehört? Sie lauschte. Aus dem Garten kam außer dem unregelmäßigen Rauschen des Windes nicht der geringste Laut. Die Geräusche mussten also wohl noch Teil ihres seltsamen Traums von der Burg und diesen tanzenden Kirchenschiffen gewesen sein. Ein Frösteln überkam sie – komisch, das Zimmer war doch so gut geheizt! Sie musste wohl eingeschlafen sein und zu lange ohne Decke auf dem Bett gelegen haben. Höchste Zeit also, aufzustehen und einen Spaziergang durch den Ort zu machen. Die Bewegung würde sie aufwärmen, und das seltsame Gefühl würde bald vergessen sein.

***

Er legte den Bleistift hin und fuhr sich mit beiden Händen durch das widerspenstige blonde Haar. Endlich fertig! Wider Erwarten war er in den letzten Tagen mit der Orgelfassung der „Danse macabre“ schnell weitergekommen, so dass jetzt praktisch nur noch die Reinschrift fehlte.

Am Montag hatte Ann Geburtstag gehabt, und Dr. Roth war vorbeigekommen. Seine Besuche machten ihr immer etwas Mut. Wohl daher war ihr Zustand trotz des feuchtkalten Wetters im Augenblick einigermaßen stabil, und Stephen hatte mehr Zeit für seine Transkription gefunden als normalerweise.

Das Ergebnis seiner Arbeit erfüllte ihn mit ungemeiner Befriedigung. Die Klangfarben, die die Orgel möglich machte, ließen ihn wieder und wieder staunen. In der letzten Zeit hatte er immer häufiger den Eindruck gehabt, als könne die „Danse“ auf seinem Instrument eine noch stärkere Wirkung entfalten als in der ursprünglichen Fassung, die doch für ihre geniale Orchestrierung bekannt war. Wenn er die bereits transkribierten Teile auf der Orgel probierte, war es nicht selten, dass ihm selbst dabei unheimlich wurde. Und das lag sicher nicht an der dunklen, menschenleeren Kirche. Daran hatte er sich ja längst gewöhnt. Nein, es war die Musik! Die Musik in diesem von ihm maßgeschneiderten neuen Kleid! Und er hörte nicht nur die Klänge der Orgel, nein, oft erschien der Totentanz sogar regelrecht bildlich vor seinem inneren Auge. Dann sah er sie vor sich, die so ungleichen Figuren in ihren historischen Gewändern oder aber ihren Lumpen: reich und arm, mächtig und unbedeutend... und dazwischen – von einer in der Regelmäßigkeit ihrer Anordnung fast grotesken Ästhetik – die tanzenden Gerippe...

Wenn er ehrlich war, hatte die Atmosphäre des Kirchenraumes zwar nichts Unheimliches für ihn, doch bedrückend fand er sie schon seit Langem. Er verstand längst nicht mehr, wie Menschen das Bedürfnis haben konnten, Kirchen aufzusuchen, und dort sogar zur Ruhe kamen oder gar Trost fanden. Er selbst wurde hier jedenfalls regelmäßig von düstersten Grübeleien heimgesucht, kaum dass er seinen Gedanken einmal erlaubte, von der Musik abzuschweifen. Obwohl er seit nun fast fünfzehn Jahren die Orgel von St. Michael’s spielte und also in der Kirche sozusagen zu Hause war, war es Stephen nicht gelungen, seinen ehemals kindlichen Glauben in die Gegenwart herüberzuretten, geschweige denn eine Form dafür zu finden, die eine echte Lebenshilfe für einen erwachsenen Mann hätte darstellen können.

Wieder einmal – wie schon so oft – fragte er sich, was das wohl für ein Gott sein sollte, der eine solche Welt geschaffen hätte? Eine Welt, die kaum etwas anderes zu bieten hatte als mühselige, gerade eben das Überleben sichernde Arbeit, als Krankheit, Elend und nun obendrein auch noch den Krieg. Diesen Luftkrieg, der seit Monaten so vielen Menschen hier, in London und anderen Städten das Wenige raubte, was sie sich geschaffen hatten, wenn sie denn überhaupt die nackte Haut retten konnten! Hier in Birmingham hatten die Deutschen schon an die vierzig Luftangriffe geflogen. Einen besonders schweren bereits im August. Und die Lebensmittelrationierungen machten das alles auch nicht leichter. Keep calm and carry on? Ha! Wer wusste schon, was ihnen noch alles bevorstand...

Das Einzige, was seinem Leben noch so etwas wie Sinn verlieh, war seine Arbeit an der Orgel, die nun endlich zu einem so befriedigenden Ergebnis gelangt war, dachte Stephen und bereute den Gedanken noch im selben Augenblick. Eigentlich sollte er doch froh sein über jeden Tag, den er mit Ann noch gemeinsam verbringen durfte. Wer weiß, wieviel Zeit ihnen noch blieb! Ihr Herz wurde schwächer und schwächer. Und sie war so mager geworden, dass ihn der Anblick fast schmerzte. Ach, er wollte jetzt nicht darüber nachdenken. An einem Tag wie heute…

Doch der Groll in seinem Innern war nicht so leicht zu verdrängen. Wie üblich kam Stephen zu dem Schluss, dass ein sogenannter guter Gott nichts anderes sein konnte als ein Konstrukt menschlicher Hirne, geboren aus der Unfähigkeit, die Härten der Realität zu ertragen. Aber waren sie denn alle mit Blindheit geschlagen? Wie äußerte sich denn diese „Güte“ Gottes angesichts all des Unglücks, das Menschen auszuhalten hatten? Und wie sah es mit seiner angeblichen Allmacht aus? Führte man diese Vorstellung gedanklich zu Ende, konnte man doch nur glauben, dass dieser Gott sein kaltblütiges Spiel mit der Menschheit trieb. Was wurde denn aus Hoffnung und Lebensfreude, die einem in jungen Jahren so selbstverständlich schienen? Der Absturz war doch unausweichlich! Das Bild des Absturzes benutzte er mit Vorliebe – auch jetzt entlockte es ihm wieder ein bitteres Grinsen.

Ja, es hatte durchaus eine Zeit gegeben, in der auch er, Stephen, voller Hoffnung gewesen war. Widersinnigerweise gerade in den Wochen nach seinem Absturz an der schwarzen Klippe, als er endlose Tage im Bett verbringen musste und Ann fast täglich den Krankensaal betreten hatte. Sie war die Schwester seines vierzehnjährigen Bettnachbarn, dessen Familie in einem kleinen Ort an der walisischen Grenze lebte. Der dortige Arzt hatte die Eltern überzeugt, den Jungen zu einem Kollegen in das Krankenhaus in Birmingham zu überweisen. Ann war die Einzige, die Kent regelmäßig besuchen konnte, da sie damals bereits bei den Roth in der Stadt wohnte. Stephen war Zeuge geworden, wie sie den kranken Bruder mit der ihr damals eigenen Leichtigkeit immer wieder aufheiterte. Nach und nach hatte er sich in die Gespräche der beiden einbeziehen und sich von ihrem Humor wenigstens zeitweise aus seiner niedergedrückten, von Trauer und Schuldgefühlen geprägten Stimmung befreien lassen. Wie oft hatten sie sich zusammennehmen müssen, um mit ihrem Lachen die anderen Kranken nicht zu stören!

Es war dann nur eine Frage der Zeit gewesen, bis Ann und er sich näherkamen. Anns Bruder war gesund geworden, und er selbst war ebenfalls irgendwann wieder auf die Beine gekommen – wenn auch das rechte ein Stück an Länge und einen Teil seiner Wadenmuskulatur eingebüßt hatte. Das Klettern war für ihn ein für alle Mal vorbei. Lebenslänglich. Stephen hatte sich nach und nach damit abgefunden, wohl auch, weil er wenigstens mit dem Orgelpedal weiterhin zurechtkam, vor allem aber, weil Ann ihn so mochte, wie er war. Kaum hatte er die feste Anstellung an St. Michael’s bekommen, hatten sie geheiratet.

Wie hübsch sie damals ausgesehen hatte mit ihrer hellen Haut und dem dunklen Haar, dessen Farbe ihn mal an Kastanien, mal an dunkle Kirschen erinnert hatte! Je nachdem, wie das Licht darauf fiel. Und um ihre Figur hatten sie all ihre Freundinnen beneidet. Heute dagegen… Was hatte die Krankheit nur aus ihr gemacht! Die war nun also der eigentliche Absturz in ihrer beider Leben gewesen. Wo sie doch so viele Pläne gehabt hatten! Einen ganzen Stall voller Kinder hatten sie sich gewünscht, mindestens vier… Aber sicher hatte der barmherzige, allwissende Gott das ja alles so gewollt, und er selbst war lediglich nicht in der Lage, den Sinn darin zu erkennen, dachte Stephen sarkastisch. Unverständlich, dass Ann sich mit solchen Dingen trösten konnte. Andererseits – wenn es ihr half, die Schmerzen auszuhalten…

Plötzlich wurde ihm bewusst, dass er schon wieder ins Grübeln geraten war. Er musste lange so dagesessen haben, denn er spürte, dass die Kälte, die während der Arbeit selten zu ihm durchdrang, inzwischen nicht nur seine Finger hatte klamm werden lassen, sondern sich bereits im ganzen Körper ausbreitete.

Dagegen gab es ein Mittel – eines, das auch gegen das Grübeln half! Etwas wie Trotz stieg in ihm auf: Heute war ein besonderer Tag! Heute würde er dem zerstörerischen Sog seiner Gedanken entkommen. Er überprüfte kurz die Registrierung, und nur wenige Augenblicke später ertönten die einleitenden zwölf Schläge vom Glockenspiel, und der Kirchenraum füllte sich mit den gespenstischen Klängen des Totentanzes.

***

14.30 Uhr

Der Nieselregen hatte sich gelegt, die Wolkendecke dagegen hielt zuverlässig weiterhin stand. Anna lief ziellos durch die Straßen von Hay, froh darüber, es einfach dem Örtchen selbst überlassen zu können, wie es sich ihr präsentieren wollte. Sie mochte dieses zufällige, planlose oder genauer gesagt stadtplanlose Eintauchen in fremde Straßen und Gassen sehr. Eine Art Abbild des Ortes einschließlich der genauen Abmessung all seiner Entfernungen würde sich ohnehin binnen kürzester Zeit vor ihrem inneren Auge einstellen. So, wie sie das seit ihrer Kindheit kannte. Sie sei so etwas wie eine Art automatischer Kartograf, hatte Christian einmal gesagt. Vermutlich traf das den Sachverhalt ziemlich genau. Christian! Das hier war so anders als die Reisen mit ihm, der regelmäßig darauf bestanden hatte, jeden Urlaubstag bis ins kleinste Detail zu planen. Natürlich grundsätzlich nur mithilfe von Reiseführern, deren Zahl sich der Zweistelligkeit oft gefährlich näherte. Endlich ging es ihr mal richtig gut! Anna spürte plötzlich, wie ein Gefühl beinahe grenzenloser Freiheit in ihr aufstieg.

Der Ort musste sich nicht wirklich anstrengen, um ihr zu gefallen. Eigentlich reichte es, dass er seinen Bestand an mittelalterlichen Gemäuern vorwies – vor allem natürlich die der halb verfallenen Burg, dachte sie, als sie aus einer kleinen, steil bergauf führenden Straße nach rechts bog. Fast hätte sie laut aufgelacht, denn genau diese Mauern tauchten plötzlich vor ihr auf! Kurzerhand beschloss sie, das Gebäude etwas eingehender zu inspizieren.

Sie trat durch eine schmale Tür in der umgebenden Mauer und stand vor einem Treppenaufgang, der mit dreimal acht Stufen zur Burg hinaufführte. Im Erdgeschoss befand sich offensichtlich ein Antiquariat. „The Castle Bookshop“ las sie über dem Eingang. Aus der Nähe betrachtet, entpuppte sich Hay Castle mit seinen verschieden alten Gebäudeteilen zwar deutlich als ziemlich zusammengestückelter Stilmix. Aber trotzdem, es hatte seinen Reiz. Die Rasenflächen auf beiden Seiten der Treppe waren interessanterweise umrahmt von gefüllten Bücherständen. Tatsächlich, die Bücher standen unter freiem Himmel! Eine originelle Idee, fand sie, als sie sich das Freiluftangebot näher ansah. Die Bücher waren mehr oder weniger wertlos und niedrig im Preis – hier wurde nicht etwa Sterbehilfe für teure Erstausgaben geleistet. Man durfte sich selbst bedienen und das Geld in eine Box einwerfen.

Als Anna die Treppen hochstieg, die am Eingang des Antiquariats endeten, spürte sie plötzlich für einen Moment etwas über sich. Was war das für ein Schatten gewesen? Sie blickte zum Himmel. Es war nichts zu sehen. Trotzdem meinte sie, noch etwas zu ahnen – irgendeine seltsame Art von Präsenz.

Das Innere der Burg brachte sie jedoch gleich wieder auf andere Gedanken. Schnell wurde ihr klar, dass die Idee, einen Teil der Bücher Wind und Wetter auszusetzen, wohl aus der Raumnot geboren war. Anscheinend konnte nur noch das Erdgeschoss genutzt werden, und das war völlig überfüllt mit einer Unzahl von Regalen, die unter ihrer Last aus Büchern, Bildbänden, Karten und Broschüren nur so ächzten. Zusätzlich standen am Boden zahlreiche Bücherkisten, deren Inhalt vermutlich noch gar nicht sortiert worden war.

Anna hatte die unangenehme Kälte im Innern der Burg sofort bemerkt. Merkwürdig – konnte es hier denn noch kälter sein als draußen? Auch der einsilbige Buchhändler an der Kasse, vermutlich ein Angestellter oder Pächter – Richard Booth, dem das Antiquariat doch wohl gehörte, war das nämlich offensichtlich nicht –, hatte sich mit mehreren Pullovern, Handschuhen und Schal zu helfen versucht. Der Radiator, der im Eingangsbereich aufgestellt worden war, schien nichts ausrichten zu können. Obwohl ihr das Angebot des Bookshops auf den ersten Blick verlockend erschien, fühlte Anna bald den Drang in sich, das Geschäft wieder zu verlassen. Seltsam, wie sie plötzlich auf Kälte reagierte, dachte sie – innerlich hin- und hergerissen. Sie war doch sonst nicht so empfindlich! Aber bei solchen Temperaturen musste selbst sie sich geschlagen geben.

„Hallo, haben wir uns nicht heute Morgen im Mount Branco gesehen?“

Sie erschrak fast, als ihr klar wurde, dass sie gemeint war. Ihre grenzenlose Freiheit hatte ja, wie es schien, nicht lange angehalten! Die blonde, etwas zu stark geschminkte junge Frau, die Anna aus ihren Gedanken aufgescheucht hatte, als sie wieder ins Freie trat, war dem Akzent nach zu urteilen auch Deutsche. Kaum hatte Anna auf Deutsch geantwortet und sich so als Landsmännin geoutet, stellte sie sich als Lena vor, 21, Anglistikstudentin und regelmäßig in den Semesterferien, an Feiertagen und langen Wochenenden hier auf der Insel bei ihrem britischen Freund Tony. Der hatte schon seit Langem vorgehabt, mit ihr für ein paar Tage nach Wales zu fahren, und jetzt hatte es endlich geklappt! Gerade war er übrigens drüben in dem Café, um ein paar Scones zu kaufen – die müsste Anna unbedingt probieren, sie wären so was von genial, besonders mit Clotted Cream und Erdbeermarmelade…

Innerhalb von nicht einmal fünf Minuten hatte Anna diese und zahllose andere wesentliche und unwesentliche Einzelheiten über die beiden erfahren. Da sie sich nun einmal Mühe gegeben hatte, höflich interessiert zu wirken, hatte sie resigniert und sich auf einen noch längeren Redefluss eingestellt, als dieser Tony zu ihrer Erleichterung aus dem Café kam: sportliche Figur, schwarzer Lockenkopf, sympathische blaue Augen – mehr war hinter der überdimensionalen Tüte, die er vor sich hertrug, von ihm allerdings kaum zu erkennen.

Gerade als Lena die beiden miteinander bekannt machen wollte, setzte ein heftiger Schauer ein. Nun gab es natürlich nichts Dringenderes mehr, als umgehend die Scones in Sicherheit zu bringen.

„Dann also bis morgen beim Frühstück!“ Und damit waren die beiden auch schon unterwegs zum Mount Branco. Glück gehabt, dachte Anna aufatmend und spannte ihren Schirm auf. Ab und zu kam einem buchstäblich der Himmel zu Hilfe! Sie selbst war weit davon entfernt, nachdem sie schon aus der Kälte geflohen war, auch noch wegen eines lächerlichen Schauers ins Hotel zurückzukehren.

***

Seine Hände zitterten so sehr, dass er unfähig war, die Ausgabe aufzuschlagen. Das war doch nicht möglich! Es durfte einfach nicht wahr sein! Wie elektrisiert starrte er diesen ihm durchaus nicht unbekannten Namen auf der Titelseite an: „Edwin Henry Lemare“ war dort zu lesen, in hübsch verschnörkelter Schrift, und direkt darüber „bearbeitet für die Orgel“.

Stephen hatte an diesem Tag kurzerhand den Entschluss gefasst, seinem Musikalienhändler in der Stadt einen Besuch abzustatten. Ann war es vormittags trotz des Fliegeralarms in der Nacht wieder erstaunlich gut gegangen. Wenn sie lag, waren die Schmerzen erträglich gewesen, und er hatte ihr sogar ein Lächeln entlocken können – einer dieser seltenen Momente war das gewesen, die ihm ein Stück seiner alten Ann zurückbrachten! Da sie spürte, dass er etwas auf dem Herzen hatte, hatte er zugegeben, dringend einmal in die Stadt zu müssen, um neues Notenpapier zu kaufen, das er für die Reinschrift seiner Transkription brauchte. Er würde am Nachmittag zurück sein, hatte er versprochen, bis dahin würde es wohl hoffentlich keinen Alarm geben. Ob sie es wohl notfalls allein bis unter die Treppe schaffen würde, hatte er noch gefragt. „Geh nur, Steve“, hatte Anne gesagt, „heute ist ein guter Tag.“ Wenn sie geahnt hätte, dass dieser kurze Satz wenige Stunden später wie Hohn in ihm nachklingen würde!

Nachdem er das Papier bezahlt und festgestellt hatte, dass ihm noch Zeit blieb, hatte sich Stephen – einem plötzlichen Impuls folgend – doch noch einmal dem Regal mit den Orgelnoten zugewandt. Wie lange hatte er hier schon nicht mehr so ausgiebig gestöbert! Schade nur, dass das Geld wieder nicht reichen würde, um ein paar Ausgaben anzuschaffen, die er noch nicht besaß! Anns Krankheit schluckte einfach alles, was sie übrighatten. Früher einmal, Generationen vor seiner Zeit, da hatte es Geld gegeben in seiner Familie. Altes Geld. Die normannische Abstammung war ja normalerweise gleichbedeutend mit Grundbesitz und Wohlstand. Aber von all dem war der Familie nichts geblieben – sein Großvater, dieser elende Spieler, hatte nach und nach den gesamten Besitz ruiniert. Die Eltern hatten so einfach leben müssen, dass sie ihm wohl kaum den Orgelunterricht hätten finanzieren können, hätte der Lehrer damals mehr als ein symbolisches Honorar verlangt. Das hatte er wohl seinem begabten Schüler zuliebe getan. Das Studium hatte sich Stephen dann mühsam selbst durch das Unterrichten mehr oder weniger musikalischer Kinder und sein nebenamtliches Orgelspiel an St. Michael’s verdienen müssen…

In seine Gedanken versunken, hatte er mal die eine, mal die andere Ausgabe aus dem Regal gezogen und darin herumgeblättert. Und dann war sie ihm mit einem Mal in die Hände gefallen: Die Orgelbearbeitung der „Danse macabre“ von Edwin Lemare! Stephen hatte in dem Moment einen Aufschrei kaum unterdrücken können. Er war wie vor den Kopf geschlagen. Das war doch einfach nicht zu glauben! Die Transkription war seine Idee gewesen. Seine ureigene Idee! Wie war es möglich, dass schon vor ihm jemand genau diesen Plan gefasst und noch dazu in die Tat umgesetzt hatte? Aber, musste er sich eingestehen, in seiner Begeisterung über das Stück war er damals wohl auf das Naheliegendste nicht gekommen – darauf nämlich, nach einer bereits vorhandenen Orgelfassung zu suchen.

Stephen sah den letzten Rest an Sinn, den sein freudloses Dasein in den vergangenen Jahren noch gehabt hatte, wie ein Kartenhaus in sich zusammenstürzen. Die mühevolle Arbeit so vieler Stunden – eine Arbeit, die, zumal während der letzten Monate, unter derart widrigen Umständen ausgeführt worden war, er hätte sie sich sparen können. Ein anderer war schneller gewesen, war schon ans Ziel gelangt, bevor er selbst überhaupt den ersten Schritt getan hatte. Und das Schlimmste: Er hätte es wissen müssen! Hätte er sich einfach etwas genauer informiert…

Später hätte er nicht sagen können, wie lange er, die ungeöffnete Ausgabe in den Händen, so dagestanden hatte, als er plötzlich spürte, dass er die Fassung nicht mehr würde wahren können. Er musste an die Luft, musste allein sein, um irgendwie mit sich zurechtzukommen!

Stephen war nicht mehr in der Lage, die Noten an ihren Platz zurückzustellen, warf sie stattdessen kurzerhand auf den Ladentisch, griff nach seinem Notenpapier und der in diesen Tagen obligatorischen Gasmaske und verließ – das Kopfschütteln des Musikalienhändlers gar nicht wahrnehmend – so schnell er eben konnte das Geschäft.

***

15.15 Uhr

„Ein bisschen verschroben scheint die ja schon zu sein“, nuschelte Lena, den Mund voller Gebäck und Marmelade. Sie dachte schon die ganze Zeit über ihre Landsmännin nach, die sie vorhin an der Burg beobachtet hatte. Wie die sich um die alten Bücher in den Ständen gekümmert hatte! Wie andere Leute um ihre verhätschelten Haustiere. Die vergammelten Schinken auch noch sorgfältig abzuwischen, bevor sie in die feuchten Regale zurückwanderten – noch dazu, wo die wahrscheinlich kaum noch was kosteten. Das war doch mehr oder weniger Deko!

„What do you mean by vershrouben?“ Tony war inzwischen nicht mehr ganz unvertraut mit der Muttersprache seiner Freundin, aber bei selteneren Vokabeln haperte es verständlicherweise.

„Sie kommt einem vor, als wenn sie 90 Prozent ihrer Zeit allein verbrächte und voll die Schrullen entwickelt hätte. Und mit ihr unterhalten kann man sich auch nicht wirklich – sie ist irgendwie so abwesend und total auf Distanz!“

Shrullen? Schon wieder so ein Wort! Tony wollte nicht gleich wieder nachfragen und sagte nur:

„Ich fand sie ganz sympathisch. And by the way, she really looks British, don’t you think so?“

Lena nickte widerwillig. Da hatte er schon recht, und verdammt hübsch war die außerdem! Gut, dass sie mindestens ein Jahrhundert älter war als sie selbst, dachte sie. Okay, sagen wir ein Zehnteljahrhundert. Schon beim Frühstück hatte sie sich gewundert, dass die Frau mit einem deutschen Namen angesprochen worden war. Als sie reingekommen war und sich endlich zu einem zerstreuten „Morning“ durchgerungen hatte, war Lena sicher gewesen, eine Engländerin vor sich zu haben. Die Haarfarbe war garantiert Natur, und so eine helle Haut mit diesen Massen von – allerdings unauffälligen – Gesichtspunkten sah man in Deutschland wirklich nicht täglich. Als sie dann ihre Bestellung aufgab, war für Lenas Ohren keinerlei deutscher Akzent herauszuhören gewesen. Also hatte sie beschlossen, dass es sich um eine Britin handeln müsse, die von einem Deutschen geschieden war oder getrennt lebte. Genaueres würde sie – kontaktfreudig wie sie bekanntlich war – bald rausgekriegt haben. Und der erste Schritt in diese Richtung war ja nun auch schon getan, dachte Lena, wenn ihre Theorie auch blöderweise widerlegt worden war und außerdem garantiert jeder Stockfisch mitteilsamer war als dieses wunderliche Exemplar der Gattung Mensch.

„You’d like another scone?“ Tony riss sie aus ihren Gedanken. „Ich finde, wir sollten hier noch bis zum Dinner abhängen, was meinst du? Das Wetter ist einfach zu schlecht für lange Spaziergänge. We could watch TV for a while – oder willst du lesen?“

*

16.40 Uhr

Anna war inzwischen schon wieder eine gute Stunde lang durch das verregnete Hay-on-Wye gestreift und spürte, dass sie hungrig wurde. Wenn sie Glück hatte, fände sie in dem kleinen Café schräg gegenüber der Burg noch einen Platz, dachte sie. Gerade das Richtige, um sich ein bisschen aufzuwärmen und eine Kleinigkeit zu essen. Warum eigentlich nicht ein, zwei Scones? Sie schmunzelte unwillkürlich.

Ein paar Minuten später saß sie bei Scones und Tee und blätterte in einer der im Café ausliegenden Zeitschriften. Ein Artikel fesselte ihre Aufmerksamkeit besonders: Es ging um den sogenannten „Blitz“, die Angriffe der deutschen Luftwaffe auf London und andere englische und walisische Städte, die im Sommer 1940, vor beinahe 70 Jahren also, begonnen hatten. Auch Birmingham hatte unter zahlreichen Luftangriffen zu leiden gehabt. Nach London und Liverpool galt es als die am drittstärksten bombardierte Stadt des United Kingdom. Ziel war in erster Linie die dort angesiedelte Rüstungsindustrie gewesen. Schließlich belief sich die Zahl der Toten auf über 5000, die der zerstörten Häuser auf etwa 6000. Nach allem, was sie dem Artikel entnehmen konnte, der Zitate einiger noch lebender Zeitzeugen, Ausschnitte aus den entsprechenden Ausgaben der Birmingham Gazette sowie eine Reihe von Fotos enthielt, mussten einige der schwersten Angriffe in den Nächten ab dem 19. November 1940 geflogen worden sein, also unmittelbar nach der beispiellosen Zerstörung von Coventry...

Plötzlich kam Anna zu Bewusstsein, dass sie wieder einmal einen englischen Text so flüssig las, als hätte sie ihre Muttersprache vor sich – eine Tatsache, die ihr inzwischen nur noch selten auffiel. In diesem Moment bemerkte sie das wahrscheinlich auch nur deswegen, weil ihr aus dem Fließtext des Artikels ab und zu die ein oder andere deutsche Bezeichnung ins Auge sprang. Seit der Zeit ihres Anglistikstudiums war ihr der Umgang mit der Fremdsprache so vertraut, dass sie kaum noch darüber nachdachte. Englisch war im Rahmen ihres Lehramtsstudiums neben Musik Annas zweites Fach gewesen. In der Unterhaltung am frühen Nachmittag hatte sie das gemeinsame Studienfach allerdings vorsichtshalber nicht erwähnt, um der gesprächigen Lena nicht noch weitere Anknüpfungspunkte zu liefern.

Wenn sie ganz ehrlich war, musste sie zugeben, dass ihre Sprachbegabung sicher größer war als die musikalische – von ihrem Rhythmusgefühl einmal abgesehen. Besonders was ihr Klavierspiel anbelangte, blieb Anna weit hinter dem eigenen Ideal zurück. Dass sie heute, statt zu unterrichten, als Kulturredakteurin und Musikkritikerin bei einer Kölner Tageszeitung arbeitete, verdankte sie einem außergewöhnlich guten Gehör und natürlich dem Musikwissenschaftsstudium, das sie noch angehängt hatte. Auf dessen Abschluss war die Promotion über die Entwicklung der Antiphon im England der Renaissance gefolgt. Manchmal waren die beiden Buchstaben vor dem Namen eben doch von Vorteil, wenn sie sie im Alltag auch aus Prinzip außen vor ließ. Die Entscheidung, nicht an eine Schule zu gehen, war vermutlich auf einen Charakterzug zurückzuführen, der ihr während ihres Studiums immer deutlicher geworden war: Sie war lieber mit sich, ihren Büchern und nicht zuletzt ihrem Klavier allein als dauernd unter Menschen. Die Interviews und Gespräche, die sie dann und wann mit Prominenten aus der Musikszene zu führen hatte, nahm sie allerdings in Kauf. Die zweite Ausnahme – wenn auch nur für eine begrenzte Zeit – war Christian gewesen, mit dem sie zwar ihr Interesse für die Musik geteilt, sonst aber eigentlich viel zu wenig gemeinsam gehabt hatte.

Anna biss herzhaft in ihren zweiten Scone. Sie hatte mittlerweile kein ungutes Gefühl mehr, wenn sie an Christian dachte. Er war inzwischen Organist an einer der romanischen Kirchen ihrer Heimatstadt geworden und verheiratet. Zwei Kinder hatte er schon, und es sah alles danach aus, als könnten noch ein paar Orgelpfeifen hinzukommen, wenn sich deren Zahl auch vermutlich nicht der Zweistelligkeit nähern würde, dachte Anna wiederum mit einem Schmunzeln. Ein Seufzer der Erleichterung entfuhr ihr bei dem Gedanken an ihre eigene Kinderlosigkeit.

Nachdem sie die letzten Bissen verspeist und auch keine wirklich interessante Zeitschrift mehr gefunden hatte, entschloss sich Anna, bevor es Zeit zum Abendessen war, dem Antiquariat in der Burg noch einen kurzen Besuch abzustatten. Aufgewärmt war sie ja jetzt. Sie würde der Kälte trotzen und dort vielleicht ein Buch über den „Birmingham Blitz“ finden. Seltsam, wunderte sie sich über ihr plötzlich wieder aufflammendes Interesse an den Geschehnissen des Luftkriegs. Vor Jahren hatte sie sich schon einmal sehr intensiv mit diesem Thema beschäftigt. Damals hatte sie die Gewissheit bekommen, dass ihr eigener Großvater einer der Bomberpiloten über Coventry gewesen war. Nun, die Vergangenheit schien sie wohl noch nicht loszulassen …

Minuten später betrat Anna zum zweiten Mal an diesem Tage die Burg.

***

Sein Bein schmerzte. Das kam ziemlich selten vor, eigentlich nur, wenn er lange gelaufen war. Stephen stellte erschrocken fest, dass es fast dunkel war und er schon längst hätte zu Hause sein wollen. Er musste stundenlang durch die Stadt geirrt sein und war anscheinend so sehr in Gedanken gewesen, dass er überhaupt nicht auf die Zeit geachtet hatte. Und die Dämmerung begann ja zu dieser Jahreszeit so früh, dass sie nicht wirklich dazu geeignet war, den Abend anzuzeigen. Stephen befand sich nach wie vor im Ausnahmezustand. Zudem trug der Anblick der Trümmer in der teils schlimm zugerichteten Stadt das Seine dazu bei, ihn in seiner Stimmung zu bestärken.

In seinen Gedanken, vor allem aber in seinen Emotionen, herrschte heilloses Chaos. In Gefühle von Sinnlosigkeit, Enttäuschung und Wut mischte sich verletzter Stolz, den er von je her als unerträglich empfand. Vermutlich eine Art Familienkrankheit. Gleichzeitig spürte er eine lähmende, beinahe tödliche Erschöpfung, die sicher nicht allein auf die Nachtstunden unter der Treppe oder gar das lange Laufen zurückzuführen war. Wieder und wieder versuchte er zwar, sich zur Ordnung zu rufen: Seine Existenz war ja nicht gefährdet, er hatte doch seine Arbeit! Und die machte er gut… Aber tief drinnen wusste er, dass er gerade einen weiteren Absturz erlebte. Den Absturz aus dem einzigen Traum, den er sich während der letzten Jahre noch zugestanden hatte. Obendrein trug er, anders als damals am Snowdon, dieses Mal eindeutig ganz allein die Schuld daran: Hätte er sich nur nicht so Hals über Kopf in sein Projekt gestürzt! Jeder andere hätte doch zuerst einmal die bereits vorhandene Literatur geprüft! Es war ihm durchaus klar, dass es nichts Außergewöhnliches war, wenn zwei oder mehrere Bearbeitungen desselben Musikstückes existierten. Aber er hatte nun einmal geglaubt, der Erste zu sein! Die Fassung Lemares nahm der seinen den Glanz – selbst wenn sie nicht die bessere sein sollte.

Stephen wusste, dass er sich hätte beeilen müssen. Aber wie sollte er Ann in dieser Verfassung gegenübertreten? Er wollte sie auf keinen Fall erschrecken. Sie war so wenig belastbar. Es würde sie vollends aus der Bahn werfen, würde sie spüren, dass ihm die Sicherheit, die er ihr bis heute wenigstens hier und da hatte geben können, selbst dermaßen abhandenkommen konnte. Andererseits: Wäre er nicht bald zurück, würde Ann sich furchtbare Sorgen machen. Ganz zu schweigen davon, dass sie von einem Luftangriff überrascht werden könnte, solange sie allein war. Sie konnte doch kaum noch laufen. Und dann diese Treppe! Stephen gab sich einen Ruck und schlug den Weg nach Hause ein. Inzwischen war es bereits so dunkel, dass er dankbar war für die weißen Markierungen an Bordsteinen und Laternenmasten, die man der Verdunklung wegen überall in der Stadt angebracht hatte.

Kurz vor der Haustür kamen die Zweifel zurück. Ann würde ihm anmerken, dass etwas nicht in Ordnung war, da war er ganz sicher. Sie kannte ihn einfach zu genau. Als sie noch nicht lange zusammen waren, hatte sie einmal gesagt, sie könne in seinen Augen lesen wie in einem offenen Buch. Sie hätten die gleiche Klarheit wie der Morgenhimmel, nachdem der Nebel sich gelichtet hätte. Manchmal hatte sie früher richtig poetisch werden können... Seine Augen waren aber auch einfach zu hell. Schlicht und einfach nicht dazu geeignet, etwas zu verbergen.

Plötzlich kam ihm ein Gedanke: In dem Notenschränkchen oben auf der Orgel war doch noch immer der Gin. Er hatte die Flasche dort aufgehoben für sogenannte Notfälle, für Tage mit ganz strengem Frost. Sie musste noch so gut wie voll sein. Vielleicht würde er ja etwas ruhiger werden, wenn er zwei, drei Schluck Gin getrunken hätte. Ann würde es riechen, das war bei Gin nun einmal so, aber er könnte sagen, er hätte Jonathan oder irgendjemanden getroffen. Das war eine Möglichkeit, dachte Stephen, und schon war er am Eingang der Kirche. Er schloss auf, bewältigte, die Schmerzen verfluchend, die steile Wendeltreppe und fand, obwohl er ohne Licht auskommen musste, die Flasche sofort.

Der Alkohol tat gut. Die Wärme breitete sich schnell im Körper aus, und das ungewohnte Brennen in der Kehle lenkte ihn wenigstens kurz von den quälenden Gefühlen ab. Er ließ sich auf der Orgelbank nieder und nahm noch einen kräftigen Schluck. Auch der tat seine Wirkung. Und nun begann etwas mit Stephen zu geschehen. Er konnte nicht genau benennen, was da passierte, – es war so, als bräche plötzlich irgendetwas in ihm auf. Etwas, das lange Zeit hart und verkapselt gewesen sein musste, fing an, wieder spürbar zu werden. Es war etwas anderes als Kränkung oder Verletztheit, es war ein Gefühl, das ihm fremd, ja fast unbekannt erschien, so lange hatte er es nicht mehr wahrgenommen. Wieder nahm er einen tiefen Zug aus der Flasche. Zwar hatte er Angst, er könne vollends die Fassung verlieren, andererseits fühlte er seltsamerweise mehr und mehr eine Art Erleichterung. Was ging da in ihm vor? Der Gin jedenfalls tat gut. Ob es nun drei oder fünf Schluck waren, darauf kam es nun auch nicht mehr an. Etwas Hartes löste sich auf in seinem Innern, wenn es auch schmerzte. Nach Hause gehen würde er gleich – sobald er sich ein bisschen gefasst hätte. Nur noch einen Schluck, dann wäre er bestimmt wieder er selbst…

Auf einmal war die Flasche fast leer. Erst als er heftig zu schluchzen begann, den Kopf auf dem Spieltischdeckel, begriff Stephen, dass es Trauer war, was er fühlte, eine diffuse Trauer, deren Ursache schwer auszumachen war, die er aber seit Ewigkeiten zurückgehalten haben musste.

Es dauerte, bis er ruhiger wurde, aber irgendwann ließ das Schluchzen nach. Stephen spürte jetzt nur noch Müdigkeit, nichts als schwere, bleierne Müdigkeit. Er war im Nebel, in einem weichen, wattigen, barmherzigen Nebel. Der Schlaf ließ sich nicht aufhalten…

***

17.25 Uhr

Tony saß in einem der alten Ledersessel in dem kleinen Foyer neben dem Eingang und fingerte vergeblich an seinem Handy herum: Natürlich mal wieder kein Netz! Langeweile und Warten waren überhaupt nicht sein Ding. Seit zehn Minuten saß er jetzt schon hier. Wo blieb sie nur so lange? Es war doch immer dasselbe. Als wenn Lenas sorgfältiges und nach seiner Meinung immer etwas zu flippiges Makeup im schummrigen Licht des Pubs überhaupt auffallen würde! Und außerdem – sie war doch hübsch genug, so naturblond wie sie war! Aber okay – sie fand das eben stylish. Sie hatten beschlossen, den Abend im Porky Pig zu verbringen. Dort gab es laut Rebecca Roth außer während des Festivals so gut wie keine Touristen, das Ale war angeblich das beste im Ort und das Essen genießbar.

Tony rief sich zur Geduld. Es war ja erst halb sechs, zum Essen also sowieso noch viel zu früh. Sie hatten nur nicht mehr gewusst, was sie auf dem Zimmer weiter hätten anfangen sollen. Wenn nur dieser nervige Regen aufhören würde! Dann könnte er ihr von hier aus endlich ein bisschen was von Wales zeigen. Er steckte das Handy ein und stand auf, um sich das Bücherregal an der Seitenwand etwas genauer anzusehen, dessen Inhalt den Hausgästen zur Verfügung stand. Die Zeit würde dann hoffentlich schneller vergehen! In dem Regal standen alle möglichen Wanderführer, Bildbände mit Landschaftsaufnahmen und natürlich wie üblich zurückgelassene Reiselektüre ehemaliger Gäste in verschiedenen Sprachen.

Nachdem Tony einen der Bildbände durchgeblättert hatte, fiel ihm plötzlich ein alter Ledereinband ins Auge. Es schien sich um ein Fotoalbum zu handeln. Er zog es heraus und strich über das alte Leder. Es fühlte sich glatt und seltsam kühl an. Tony schlug die erste Seite auf und hatte sofort ein großformatiges Schwarzweißfoto des Mount Branco vor sich, sorgfältig beschriftet mit der Jahreszahl 1932. Interessanterweise hatte das Haus anscheinend damals den Namen „Mount Horeb House“ gehabt, so stand es jedenfalls unter dem Foto.

Er blätterte weiter. Die Aufnahmen der folgenden Seiten waren kleinformatiger und ziemlich vergilbt. Typisch für Bilder aus der Zeit, dachte er, genau wie diese unregelmäßig gezackten Ränder. Die meisten Fotos zeigten Personen. Natürlich kannte Tony niemanden von ihnen. Zwei Kinder tauchten mehrfach auf, ein Junge und ein Mädchen. Auf die unten aufgeführten Vornamen achtete er zunächst nicht weiter. Schließlich blieb sein Blick an einer Reihe von Gartenfotos hängen. Es musste der Garten des Hauses sein, wie er damals ausgesehen hatte. Man hatte den gleichen Blick auf den Fluss wie heute, einschließlich der Birke, die aber auf den Bildern natürlich noch viel jünger war. Auch der Anbau war zu erkennen, allerdings noch einstöckig und nicht so weiß gestrichen und einladend, wie er heute von ihrem Zimmerfenster aus erschien.

Einige der Fotos waren offenbar bei Festen oder Familienfeiern entstanden. Auf einem war ein Leuchter mit neun brennenden Kerzen zu sehen, Chanukka vermutlich. Immer wieder festlich gedeckte Tische, um die sich die Familienmitglieder gruppierten, deren jüdische Vornamen ihm nun auch auffielen. Eigenartig, dachte Tony, dass das Album hier im Regal stand, statt in den Privaträumen von Ben und Rebecca Roth. Denn um die Familie Roth musste es sich hier doch wohl handeln! Die Eigentümer des Mount Branco betonten auf ihrer Website ja mehrfach stolz den ererbten Familienbesitz. Aber wer weiß, vielleicht hatten sie die alten Aufnahmen von Haus und Garten ihren Gästen zugänglich machen wollen?

Ein späteres Foto fesselte aus irgendeinem Grund Tonys Aufmerksamkeit besonders. Es zeigte neben dem älteren Mann namens Elijah, der vermutlich niemand anderes als Bens Großvater war, einen blonden Typen Ende Dreißig mit wirrem Haar, der, wie Tony fand, zugleich etwas Sensibles und Verwegenes hatte. Vor allem aber wirkte er irgendwie düster. Er war hochgewachsen und schien sportlich und durchtrainiert, ein Eindruck, der wohl auf die breiten Schultern bei der ansonsten drahtig schlanken Figur zurückzuführen war. Diesen düsteren Ausdruck hatte der Unbekannte womöglich auch nur, weil seine Augen – wahrscheinlich bedingt durch die geneigte Kopfhaltung – im Schatten lagen. Unter dem Foto stand: „Elijah and Mr. Delauney, 1940“.

Tony hatte eben begonnen, nach weiteren Fotos von diesem mysteriösen Mr. Delauney zu suchen – vielleicht wäre das Gesicht ja irgendwo deutlicher zu erkennen –, als Lena,