12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Penhaligon Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

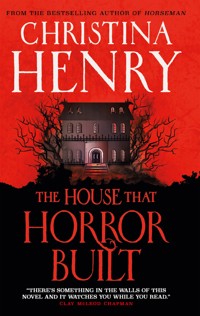

Eine mutige Frau in einer gruseligen Villa – aber sie ist nicht allein ... Der neue Roman der Horror-Fantasy-Queen Christina Henry!

Harry Adams liebt Horrorfilme, daher ist es kein Zufall, dass die junge Mutter den Job als Haushaltshilfe für den berühmten Filmregisseur Javier Castillo annimmt. Dessen gruselige Villa ist von oben bis unten mit furchterregenden Requisiten und Kostümen vollgestopft – und Javier legt höchsten Wert auf Diskretion. Doch dann hört Harry Geräusche hinter einer verschlossenen Tür. Geräusche, die wie eine menschliche Stimme klingen, die um Hilfe ruft ...

Düster, gruselig, einfach phantastisch – verpass nicht die anderen Bücher von Christina Henry wie »Die Dunklen Chroniken« oder »Böse Mädchen sterben nicht«.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 456

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Buch

Harry Adams liebt Horrorfilme, daher ist es kein Zufall, dass die junge Mutter den Job als Haushaltshilfe für den berühmten Filmregisseur Javier Castillo annimmt. Dessen gruselige Villa ist von oben bis unten mit furchterregenden Requisiten und Kostümen vollgestopft – und Javier legt höchsten Wert auf Diskretion. Doch dann hört Harry Geräusche hinter einer verschlossenen Tür. Geräusche, die wie eine menschliche Stimme klingen, die um Hilfe ruft …

Autorin

Die Amerikanerin Christina Henry ist als Fantasyautorin bekannt für ihre finsteren Neuerzählungen von literarischen Klassikern wie »Alice im Wunderland«, »Peter Pan« oder »Die kleine Meerjungfrau«. Im deutschsprachigen Raum wurden diese unter dem Titel »Die Dunklen Chroniken« bekannt und gehören zu den erfolgreichsten Fantasy-Büchern der letzten Jahre. Die SPIEGEL-Bestsellerautorin liebt Langstreckenläufe, Bücher sowie Samurai- und Zombiefilme. Sie lebt mit ihrem Mann und ihrem Sohn in Chicago.

Alle Bücher von Christina Henry:

Die Chroniken von Alice – Finsternis im Wunderland

Die Chroniken von Alice – Die Schwarze Königin

Die Chroniken von Alice – Dunkelheit im Spiegelland

Die Chroniken von Peter Pan – Albtraum im Nimmerland

Die Chroniken der Meerjungfrau – Der Fluch der Wellen

Die Chroniken von Rotkäppchen – Allein im tiefen, tiefen Wald

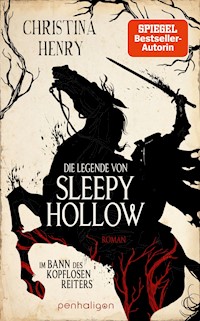

Die Legende von Sleepy Hollow – Im Bann des kopflosen Reiters

Der Geisterbaum

Der Knochenwald

Böse Mädchen sterben nicht

Das flüsternde Haus

Christina Henry

Das flüsternde Haus

Roman

Deutsch von Sigrun Zühlke

Die Originalausgabe erschien 2024 unter dem Titel »The House that Horror Built« bei Berkley, New York.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.

Copyright der Originalausgabe © 2024 by Tina Raffaele

Published by Arrangement with Tina Raffaele

Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover.

Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2024 by Penhaligon in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 München

Redaktion: Catherine Beck

Covergestaltung und Artwork: Isabelle Hirtz, Hamburg

BL · Herstellung: fe

Satz und E-Book-Konvertierung: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 978-3-641-31602-0V002

www.penhaligon.de

Für Henry, der gerade erst anfängt.

Die Fantasie natürlich kann jede Tür öffnen –dreh den Schlüssel herum, und lass den Schrecken herein.

- Truman Capote, Kaltblütig

Harry

vorher

Sie erinnerte sich noch gut daran, wie sie sich ins Kino verliebt hatte, als sie noch sehr jung war, erinnerte sich, wie sie in die Dunkelheit eingetaucht war, nur die flackernde Leinwand, die sie leitete. Sie erinnerte sich an das Gefühl, sich von ihrem Sitz und der kleinen Tüte zu salzigem Popcorn zu lösen und in den Film hineinzuschweben, während die Geräusche der Unruhe, die ihre Mutter und ihr Vater und ihre Schwester machten, wenn sie sich anders hinsetzten, husteten und miteinander flüsterten, in den Hintergrund traten, in eine andere Zeit, an einen anderen Ort verschwanden, eine Zeit und einen Ort, den Harry hinter sich gelassen hatte.

Ihre Eltern nahmen sie nur in sehr wenige Filme mit, und auch darunter nur in die, die ihnen »sauber« erschienen – während der Rest ihrer Klasse sich aufgeregt über Titanic austauschte, musste sie sich mit gelegentlichen Ausschnitten begnügen, die im Fernsehen in den Werbepausen gezeigt wurden. Ihre Eltern waren fast der Meinung, dass Kino und Fernsehen ein Werkzeug des Teufels waren, und Harry und ihre Schwester Margaret (stets Margaret, niemals Maggie) durften nichts sehen, was nicht für alle Altersgruppen freigegeben war. Aber Harry war das egal. Sie liebte das Kino – liebte die Fahrt zum Theater und den dort allgegenwärtigen Geruch nach heißer Butter und Süßigkeiten und Schokolade, liebte die Filmvorschauen und die erwartungsvolle Stille, wenn der Vorspann des Films begann. Auch wenn sie nur Filme sehen durfte, die für alle Altersgruppen freigegeben waren, sah sie zumindest welche; war sie wenigstens irgendwo anders als in ihrem nüchternen, verurteilenden Zuhause, wo die einzig akzeptable Unterhaltung das Gebet und die einzig akzeptable Haltung Frömmigkeit war.

Harry wusste, dass ihre Familie anders war als andere, sogar anders als die meisten Familien, die dieselbe Kirche besuchten. Ihre Schulfreunde besuchten mit ihr die Sonntagsschule und fuhren in ein christliches Sommerlager, aber sie durften auch in kleinen Gruppen durch die Mall bummeln. Sie hatten Kabelfernsehen und sahen spätabends, nachdem ihre Eltern ins Bett gegangen waren, Filme ab achtzehn Jahren. Sie trugen neue Kleidung aus Läden wie Gap, American Eagle und Aeropostale, während Harry und Margaret nur Secondhand-Kleidung von der Heilsarmee kaufen durften.

Harry war elf, als sie an ihrer ersten Geburtstagsparty mit Übernachtung teilnehmen durfte. Sie hatte ihre Mutter angefleht, ihr die Teilnahme zu erlauben, da sie bei früheren Einladungen immer das einzige Mädchen war, das nicht kommen durfte und ablehnen musste. Aus irgendeinem Grund gab ihre sonst so strenge Mutter bei dieser Gelegenheit nach – eine Entscheidung, die sie wahrscheinlich für den Rest ihres Lebens bereuen würde, denn in dieser Nacht wurde Harry unwiederbringlich verdorben.

Die Freundin, Jessica Piniansky, hatte eine ältere Schwester namens Erin, der man für den Abend die Verantwortung für die Mädchenschar überlassen hatte, während Jessicas Eltern nach dem Servieren des Geburtstagskuchens klug genug waren, zum Essen auszugehen. Erin war in die örtliche Videothek geschickt worden, um Kiefer-Sutherland-Filme auszuleihen, weil Jessica damals für Kiefer Sutherland schwärmte und ihr ganzes Zimmer mit Fotos mit ihm vollgeklebt war: Ausschnitte aus Us- und Entertainment Weekly- und People-Magazinen, die sie aus der Bibliothek ausgeliehen hatte. Jessica war mit ihren Schwärmereien immer ein wenig hinterher, eigentlich hätte sie zehn Jahre früher auf die Welt kommen sollen.

Erin war mit The Lost Boys und Flatliners zurückgekommen, zwei Filmen, die Harry unter normalen Umständen niemals hätte sehen dürfen. Mit schweißnassen Händen schob sie The Lost Boys in den DVD-Player, während sie sich vollkommen klar darüber war, dass sie gerade etwas tat, das ihre Eltern ganz und gar nicht gutheißen würden.

Um sie herum stritten sich die anderen Mädchen über die Vorzüge von Jason Patric im Vergleich zu Corey Haim im Vergleich zu Kiefer Sutherland, aber Harry beteiligte sich nicht daran. Sie war verliebt in die Dunkelheit, in die verlorenen Jungen, die unter den Eisenbahnbrücken herumschwangen und -flogen, in den arteriellen Sprühnebel des ersten Vampirangriffs, in das Blut, das aus den Waschbecken sprudelte und im ganzen Haus herumspritzte. Sie genoss das Klopfen ihres Herzens, das Pulsieren ihres eigenen Bluts, den Schrecken und die Pracht und die Aufregung, die sie noch nie zuvor gespürt hatte.

Als der Film zu Ende war, fühlte sie sich wie neu geboren, wiedergeboren als Süchtige auf der Suche nach dem nächsten Nervenkitzel. Sie wusste nicht, wie sie ihn wiederfinden sollte, weil in einem Haus, in dem jegliche Art von Vergnügen als Sünde galt, kein so intensives Vergnügen erlaubt sein konnte.

Sie begann, heimlich Fangoria zu lesen, wann immer sie eine Ausgabe der Zeitschrift sah – im Laden an der Ecke, wenn sie Milch kaufen ging, oder im Buchladen, wenn ihre Mutter gerade nicht aufpasste. Als sie in die Highschool kam und ihren ersten eigenen Job fand – sie füllte nach der Schule Eistüten und Eisbecher bei Dairy Queen –, hatte sie mehr Zeit und Geld, zu tun und zu lassen, was sie wollte, auf dem Heimweg anzuhalten und Fangoria-Hefte zu kaufen und sie unter ihrer Matratze zu verstecken. Sie holte sie nur dann hervor, wenn alle anderen im Haus schliefen, um die Seiten mit der Taschenlampe in der Hand zu überfliegen, um flüchtige Einblicke in Welten zu erhaschen, in die sie immer noch nicht reisen durfte – in denen normale Menschen fleischfressende Kannibalen waren oder Schriftsteller versehentlich Portale öffneten, die in schreckliche Universen führten oder wo außerirdische Kreaturen eine Gefängniswelt heimsuchten. Sie wollte mehr. Sie wollte immer mehr und mehr und mehr, aber erst nach ihrer Flucht – als sie Harry Adams wurde und Harriet Anne Schorr für immer hinter sich ließ – konnte sie all den Schrecken genießen, den sie wollte, und dann noch mehr.

Eins

Es war die schiere Größe des Hauses, die Harry vor allem beeindruckte. Natürlich hatte sie schon früher Häuser dieser Größe gesehen, in den einschlägigen Vierteln Chicagos, riesige Häuser, die aufgrund ihrer Ausmaße eigentlich in die Vorstadt gehört hätten. Dieses Stadthaus hingegen war keiner dieser gesichtslosen Kästen, wie man sie so häufig in den Vorstädten sah, diese überdimensionalen Behausungen derjenigen, die ihr Vermögen oder zumindest die Höhe ihrer Schulden zur Schau stellen wollten.

Es war definitiv nicht neu, kein Domizil für einen Termin-Broker oder Investmentbanker. Es hatte dieselbe graue Steinfassade wie das kleine Mietshaus, in dem Harry wohnte – eine fünfzehnminütige Busfahrt, wirtschaftlich gesehen jedoch eine halbe Welt entfernt –, aber es war doppelt so groß. Das Haus erstreckte sich über zwei Grundstücke, und ein drittes daneben gehörte auch dazu, für einen kleinen Garten. Als Bewohnerin einer Mietwohnung musste sie nicht oft über Grundsteuern nachdenken, aber allein die Tatsache, dass sich der Besitz über drei Grundstücke erstreckte, weckte übelkeiterregende Gedanken an mehrstellige Summen.

Das Gebäude verfügte über drei Etagen und ein Kellergeschoss. Im Erdgeschoss waren die Fenster sehr hoch, im ersten Stock etwas weniger und im Obergeschoss geradezu winzig, sodass das Gebäude, wenn man es von unten nach oben betrachtete, den Eindruck erweckte, als schlösse es langsam die Augen.

Abgesehen von den verschieden großen Fenstern wies es keine besonderen architektonischen Eigenheiten auf, außer zweien. An der nordöstlichen Ecke des Dachs ragte eine steinerne Skulptur hervor wie ein Wasserspeier von Notre Dame – ein gemeißelter Pferdekopf mit Hals. Die Lippen des Pferds waren zurückgezogen, die Augen wild gerollt. Um das Pferd loderten täuschend lebendig wirkende Flammen aus Stein auf. Wenn sie für alle Ewigkeit in lodernden Flammen gefangen wäre, dachte Harry oft, würde sie auch so eine Grimasse ziehen.

Das zweite bemerkenswerte Stilelement war der Bogen über der Haustür, in den ein Name eingemeißelt war: BRIGHTHORSES.

Das gesamte Grundstück wurde von einem drei Meter hohen schwarzen Eisenzaun geschützt. Das Tor, vor dem sie stand, und das Schiebetor zur Garage an der Rückseite des Hauses waren die einzigen Zugänge zum Grundstück.

Harry streckte die Hand nach der Gegensprechanlage aus, um sich anzumelden, hielt aber inne, als sie das Handy in ihrer Tasche pingen hörte. Sie zog es heraus und sah auf dem Display eine Nachricht von Gabe.

Hab meine Chemiehausaufgaben vergessen! Liegen auf meinem Tisch?, gefolgt von einem Emoji mit betenden Händen.

Bin schon auf der Arbeit, schrieb sie zurück und fügte das Emoji mit der Frau hinzu, die die Hände schulterzuckend hochhielt.

Sie arbeitete nur an drei Tagen pro Woche. An einem anderen Tag wäre sie vielleicht in den Bus gestiegen und hätte ihm seine Hausaufgaben noch gebracht. Vielleicht. Vielleicht musste er aber auch endlich mal lernen, dass es Konsequenzen hatte, wenn er nicht vorausschauend genug war, um die Aufgaben gleich am Abend in seine Tasche zu stecken. Andererseits wollte sie gern nachsichtig mit ihm sein, denn es war sein erstes Jahr am College und die erste Woche, in der die Schule nach der Pandemie wieder in Präsenz stattfand, wenn auch nur drei Tage pro Woche.

Doch sie war sogar für diese zwei freien Tage in der Woche dankbar, die ihr das verschaffte, denn ihr arbeitsloser Frühling (beurlaubt von ihrem Job als Kellnerin, in den sie nie wieder hatte zurückkehren können) in Verbindung mit der Beaufsichtigung des Fernunterrichts für einen Vierzehn-jährigen mit ADHS hatte bei beiden regelmäßig zu dramatischen emotionalen Zusammenbrüchen geführt. Dass Gabes Lernen künftig wieder von qualifizierten Fachleuten überwacht wurde, war eine große Erleichterung für sie.

Harry beobachtete, wie sich die Antwortblasen auf ihrem Display bewegten, bis Gabes Antwort auftauchte. Ein Emoji mit einem traurigen Gesicht, gefolgt von einem achselzuckenden Jungen.

Aus der Sprechanlage ertönte ein lautes Knistern, dann sagte ein tiefer Bariton: »Wollen Sie den ganzen Tag da stehen bleiben, oder möchten Sie vielleicht zum Arbeiten hereinkommen?«

Harry blickte zu der Kamera an der oberen Ecke des Zauns. Die vielen Kameras im und um das Haus herum bereiteten ihr immer ein mulmiges Gefühl, auch wenn sie die Notwendigkeit verstand. Nun, zumindest verstand sie die Notwendigkeit einiger davon. Nach Harrys Meinung waren es ein paar zu viel, aber das behielt sie sorgsam für sich.

»Sorry, Mr. Castillo«, sagte sie, und das Tor summte.

Harry stieß es auf und eilte den Weg hinauf zum Haus, als Javier Castillo die Haustür öffnete und sie beobachtete.

»Wir fangen heute im blauen Saal an«, sagte er, während sie die Treppe hinaufjoggte.

»Kein Problem«, sagte sie und blieb an der Tür stehen. Sie holte ihre Hausschuhe aus dem Rucksack – schlichte graue Frotteeslipper, die sie eigens für die Castillo-Residenz gekauft hatte und nur dort benutzte –, stellte sie im Eingangsbereich auf den Boden und streifte nacheinander ihre Turnschuhe ab, wobei sie mit jedem Fuß direkt in einen der Hausschuhe schlüpfte, ohne den Boden zu berühren.

Harry hob die Turnschuhe auf, trug sie ins Haus und stellte sie in das dafür vorgesehene Regal links neben der Tür. Kein Schmutz, keine Feuchtigkeit und keine Keime von außen durften den Boden in Bright Horses berühren.

Der Platz, an dem ihre Turnschuhe untergebracht waren, erinnerte an eine Kindergartengarderobe: unten ein Regal für die Schuhe, Haken für Taschen und Mäntel in der Mitte und darüber eine Ablage für Hüte oder andere Kleidungsstücke. Unter dem aufmerksamen Blick von Mr. Castillo zog Harry ihre schwarze Windjacke aus und hängte sie an den Haken, dann steckte sie ihr Handy in den Rucksack zurück. Im gesamten Haus herrschte striktes Handyverbot. Ein Verstoß gegen diese Regel war ein Grund für eine fristlose Kündigung, obwohl sie in ihrer Mittagspause nach draußen oder in die Küche gehen durfte, um Nachrichten abzurufen.

Mr. Castillo hielt ihr die Schachtel mit den Latexhandschuhen hin, die auf einem Beistelltisch hinter der Tür stand. Harry zog die Handschuhe an und wand sich innerlich ein wenig. Sie verabscheute das ziepende Gefühl, mit dem sich das Material an ihre Haut zu heften schien. Sobald sie die Handschuhe angezogen hatte, störten sie sie nicht mehr sonderlich, obwohl sie es genoss, sie am Ende des Arbeitstags auszuziehen und ihre Haut wieder atmen zu lassen.

Harry rückte ihre medizinische Maske zurecht – außer in der Küche, wenn sie aß oder trank, durfte sie die Maske im Haus niemals abnehmen, – sodass nur noch ihre blassblauen Augen und der Teil ihrer Stirn zu sehen war, der zum Vorschein kam, wenn sie ihr glattes blondes Haar zu einem Pferdeschwanz zusammenzog. Sie folgte Mr. Castillo durch den Flur und die Treppe hinauf in den ersten Stock.

Der Eingang des Hauses war bewusst neutral gehalten – der schlichte graue Teppich und die verblasste Tapete schrien geradezu: »Hier gibt es nichts zu sehen!« Doch sobald man die Halle im Erdgeschoss verließ und einen der Räume betrat, zeigte sich die wahre Natur des Gebäudes.

Es begann schon auf der Treppe, da, wo sie nach den ersten paar Stufen nach links abbog und vom Eingangsbereich nicht mehr einsehbar war. Dort hing ein großes gerahmtes Poster, auf dem eine üppige Blondine in einem roten Kleid abgebildet war. Um ihre rechte Schulter wand sich eine zähnefletschende Raubkatze, der Blut aus dem Maul troff, und daneben die Worte: »Sie war geschlagen mit dem Fluch derer, die bei Nacht schleichen, buhlen und töten.« Über ihrem Kopf schwebten die Worte CAT PEOPLE über einer Uhr, deren Zeiger Mitternacht anzeigten.

Harry musste immer über dieses Plakat lächeln, denn es war einer ihrer Lieblingsfilme, obwohl Mr. Castillo sich beeilt hatte, darauf hinzuweisen, dass es sich um eine Replik und nicht um den Originaldruck handelte. Die meisten Plakate, die die Wände entlang der Treppe säumten, waren Kopien, aber es gab auch ein paar Originale – alle vier britischen Plakate von Hammers Frankensteins Fluch, das grellrote Kinoplakat für den französischen Film Augen ohne Gesicht, ein US-amerikanisches Foyer-Plakat für American Werewolf.

Sie kamen nur langsam die Treppe hinauf, da Mr. Castillo wie immer auf halber Höhe außer Atem geriet und stehen bleiben musste. Harry sagte nie etwas dazu und bot auch keine Hilfe an. Beim ersten Mal hatte sie diesen Fehler gemacht und gesagt, sie wolle ihm ein Glas Wasser holen.

»Mir geht es gut«, hatte Mr. Castillo sie angeschnauzt. »Ich bin nur zu fett.«

Harry führte seine Atemlosigkeit auf einen Mangel an regelmäßiger Bewegung zurück und nicht auf sein Gewicht – sie kannte einige dicke Menschen, die ohne Schwierigkeiten Treppen hochkamen, weil sie regelmäßig laufen gingen oder Krafttraining machten, und viele dünne Menschen, die schon nach einem halben Block zu Fuß ermüdeten. Aber das hatte sie nicht gesagt.

Sie hatte nichts Unnötiges oder auch nur annähernd Persönliches gesagt, weil es ihr erster Tag gewesen war. Sie war dankbar dafür, wieder Arbeit zu haben, und wollte auf keinen Fall ihre neue Einkommensquelle aufs Spiel setzen.

Selbst jetzt, mehr als einen Monat später, sagte sie nie etwas, das als persönlich aufgefasst werden könnte. Sie hatte zu viel Ehrfurcht vor ihm, Ehrfurcht vor diesem Menschen, der sie in sein Haus gelassen hatte.

Javier Castillo hatte braunes, ergrauendes Haar, braune Augen hinter einer stahlumrandeten Brille, war von eher untersetzter Statur (wenn auch nicht so klein wie Harry, die im Alter von dreizehn Jahren die eins fünfzig erreicht hatte und dann nicht mehr weitergewachsen war) und wirkte ansonsten vollkommen unauffällig und durchschnittlich. Er gehörte zu den Menschen, die nirgendwo auffielen, solange sie nicht erkannt wurden, und über die nie getuschelt wurde, wenn sie einkaufen gingen – was er nie tat.

Deshalb wussten die wenigsten Menschen in seiner Nachbarschaft, dass einer der größten lebenden Horrorregisseure der Welt unter ihnen lebte. Javier Castillo, Regisseur und Drehbuchautor von fünfzehn Filmen, von denen die meisten visuell bahnbrechende, das Genre sprengende Meisterwerke waren. Sein Film Das Monster hatte fünf Jahre zuvor den Oscar für den besten Film gewonnen und auch in den meisten anderen wichtigen Kategorien abgeräumt, darunter Regie und Drehbuch. Atemlos hatte die Welt auf die Ankündigung seines nächsten Projekts gewartet.

Doch dann war das Undenkbare geschehen: Castillo hatte sich in sein Haus in Kalifornien zurückgezogen und kein Wort mehr über ein mögliches neues Projekt verlautbaren lassen, während die Paparazzi mit ihren Kameras draußen vor seinem Haus standen und auf jedes Lebenszeichen von drinnen lauerten.

Nachdem einer von zu vielen Waldbränden zu dicht an sein Haus gekommen war, hatte er beschlossen, nach Chicago zu ziehen – nicht gerade die logischste Schlussfolgerung. Er hatte seine legendäre und möglicherweise unbezahlbare Sammlung aus Filmrequisiten und Erinnerungsstücken zusammengepackt und sie in eine kalte Stadt im Mittleren Westen verfrachtet, deren letzte große Brandkatastrophe definitiv weit in der Vergangenheit lag.

Wären die kalifornischen Waldbrände nicht gewesen, würde Harry immer noch Arbeitslosengeld beziehen, sich zusammen mit Unmengen anderer verzweifelter Menschen hektisch auf Stellenanzeigen bewerben, nie eine Antwort erhalten und sich fragen, wie lange Gabe ihrem verkniffenen Lächeln und ihrem »Wird schon werden« noch glauben würde.

Stattdessen war ihr dieses Wunder geschehen, dieser seltsame und eigenbrötlerische Regisseur, der jemanden brauchte, der ihm half, seine Sammlung seltsamer Gegenstände sauber zu halten, und so stieg Harry nun drei Mal pro Woche mit Javier Castillo die Treppe hinauf und hörte ihn schnaufen und keuchen.

Der zweite Stock bestand im Wesentlichen aus einem großen Raum, der durch einen tragenden Torbogen unterteilt war. Die Treppe wendelte sich bis zur südwestlichen Ecke dieses Raums und endete dort. In der gegenüberliegenden Ecke des Saals befand sich eine weitere Treppe, die in den dritten Stock führte, was Harry immer an ein Cluedo-Spielbrett mit seinen scheinbar wahllos verstreuten Treppen erinnerte. Der Treppenaufgang war von einem schwarzen Geländer umgeben, das verhinderte, dass jemand versehentlich in den Treppenschacht fiel.

Oben an der Treppe stand ein Eimer mit Reinigungsutensilien bereit. Harry und Mr. Castillo nahmen sich jeder einen langstieligen Staubwedel. Mr. Castillo ging zum hinteren Ende des Saals, während Harry bei der nächstgelegenen Figur begann.

Der blaue Saal war gar nicht vollkommen blau. Im Grunde war nur der Teppich blau – und Harry fand, dass sich Mr. Castillo wirklich mal davon verabschieden sollte; er sammelte nur Staub und war mühsam zu saugen. Die Tapete war mit blauen Blumen bedruckt – blaue Blumen, die Harry an die Kurzgeschichte Die blaue Geranie von Agatha Christie erinnerten.

Aber das passt nicht ganz, dachte Harry. In Die blaue Geranie verfärbt sich die Blume an der Wand blau, weil eine Chemikalie in der Luft ist – ein Beweis für Gift.

In Bright Horses war niemand in Gefahr, vergiftet zu werden. Außer Mr. Castillo lebte hier niemand – abgesehen von seinen Requisiten natürlich, und einige davon waren so lebensecht, dass Harry sich manchmal von ihnen beobachtet fühlte. Wenn sie sich umdrehte, standen die Figuren reglos und mit glasigen Augen da, starrten die künstlichen Pupillen in die Ferne, ohne sich auf sie oder irgendetwas anderes zu fokussieren.

Harry mochte die meisten der Filme, aus denen die Requisiten stammten, aber trotzdem fand sie es im blauen Saal manchmal unheimlich, und es kribbelte ihr im Nacken, ohne dass sie genau wusste, warum. Sie wusste, dass die Requisiten nur Kulisse waren, dass sie nur Werkzeuge der Kinomagie waren, die sie so sehr liebte. Doch das Gefühl blieb – das Gefühl, dass hier irgendetwas nicht ganz stimmte.

Die verschiedenen Stücke der Sammlung wurden von skelettartigen Gestellen aufrecht gehalten und bildeten alle zusammen eine Art Museumsdiorama, das nach einem von Mr. Castillo erfundenen System angeordnet war.

Harry staubte eine Xenomorph-Figur aus Alien III ab. Der Kiefer der Kreatur ragte aus dem Kopf hervor, als könne er jederzeit zubeißen. Harry mochte die Alien-Filme. Sie war ein Fan der meisten Filme, zu denen die Requisiten gehörten, die überall in Bright Horses herumstanden. Zu ihrer Überraschung hatte sie jedoch entdeckt, dass sie die von ihren Darstellern getrennten Kostüme nicht mochte, dass Latex und Schaumgummi ohne Animation durch einen Menschen ihren Reiz verloren. Ohne Leben und Kontext waren die Kostüme nichts weiter als abgelegte Schlangenhäute, leere Hüllen ihrer ursprünglichen Figuren.

Harry wechselte vom Alien zu einer Art Kreuzung aus Ziege und Dämon, die aus einem von Mr. Castillos eigenen Filmen stammte. In Ein Bote aus der Hölle hatte die Kreatur als eine Art unheimlicher Beschützer der Hauptfigur Flora fungiert. Es war ein transzendent schönes Kunstwerk und zugleich überaus grotesk – mit anderen Worten, ein typischer Castillo-Film und damit einer von Harrys Lieblingsfilmen.

Als sie das erste Mal vor der Maske und dem Kostüm gestanden hatte, war eine so tiefe, unerklärliche Abneigung über sie gekommen, dass sie die Figur kaum ansehen konnte.

Als Harry jetzt mit dem Staubwedel über das Gesicht strich, nahm sie wie immer den schwachen Geruch von Schweiß und Talkum wahr, der sie umgab. Beim ersten Mal hatte sie gedacht, es handele sich lediglich um den Geruch des Schauspielers, der an der Innenseite der Maske hängen geblieben war. Aber dann wurde ihr klar, wie absurd diese Vorstellung war, weil all diese Stücke einer Spezialbehandlung unterzogen, gereinigt und desinfiziert wurden, bevor Mr. Castillo sie in seine Sammlung aufnahm. Natürlich roch die Maske nicht mehr nach dem Schauspieler, der sie getragen hatte.

Trotzdem hatte Harry jedes Mal, wenn sie das spitze, vorgewölbte Kinn, die hohen Wangenknochen, die spitzen Ohren und die gedrehten Hörner abstaubte, das Gefühl, dass sich das mit Reißzähnen versehene Maul jeden Augenblick zu einem schrecklichen Lächeln verziehen könnte … dass sich die eisblauen Augen in ihre Richtung drehten, bevor langfingrige Hände sie an den Schultern packten. Und jedes Mal, wenn sie dieses Gefühl überkam, wenn sie aus dem Augenwinkel eine Bewegung wahrzunehmen schien, schüttelte sie ihr Unbehagen ab und machte sich klar, wie irrational es war. Sie liebte die Figur im Film, aber ein Kostüm und eine Maske waren nichts anderes als eine leere Requisite. Nichts, vor dem man sich fürchten musste.

Tief in ihrem Inneren erkannte sie jedoch, dass diese düstere Erwartung – oder vielleicht auch nur die Bereitschaft, zu glauben, dass die Maske zum Leben erwachen könnte –, auch einer der Gründe war, warum sie Horrorfilme so sehr liebte. Sie nahm nie die Requisiten wahr, das falsche Blut oder die offensichtliche Irrealität des Ganzen. Sie war stets bereit zu glauben, was die Filmemacher auf die Leinwand brachten. Harry distanzierte sich nie von dem, was sie sah. Sie wurde ein Teil davon.

Als Harry sich daranmachte, die kunstvollen Falten des seidenen Kostüms zu entstauben, war sie fest davon überzeugt, dass der nach unten geneigte Kopf sie bei ihrer Arbeit beobachtete, und ebenso sicher, dass diese Vorstellung vollkommen absurd war.

Sie war vierunddreißig Jahre alt und damit zu alt um sich noch vor leblosen Gegenständen zu fürchten. Dennoch war es wie immer eine Erleichterung, als sie mit der Figur fertig war, um sich den anderen Kostümen zu widmen, und wie der Druck dieses schrecklichen Blicks nachließ, je weiter sie sich von ihm entfernte.

Auch die nächsten Figuren stammten aus Mr. Castillos eigenen Filmen – ein riesiger Dämon, rothäutig und mit schwarzen Klauen; ein augenloser Troll, dessen Haut wie die eines Elefanten wirkte; eine winzige Fee mit hauchdünnen Flügeln und schrecklich scharfen Zähnen.

Harry kannte alle Filme, aus denen die Requisiten stammten, und liebte einige von ihnen so inbrünstig, dass sie sie unzählige Male angesehen hatte. Allerdings erwähnte sie das Mr. Castillo gegenüber nie. Schon während des Vorstellungsgesprächs war ihr aufgegangen, dass allzu überschwängliche Begeisterung ihre Aussichten auf den Job mindern würden, und Harry hatte den Job wirklich gebraucht. Ihr Arbeitslosengeld reichte kaum für die Miete, obwohl sie eine der wenigen erschwinglichen Wohnungen in einem Viertel hatte, das sich schnell von »Gentrifizierung« zu »Aufwärtsmobilität« entwickelt hatte.

Harry zählte zu den wenigen Eltern in Gabes Grundschule, deren Einkommen nicht annähernd sechsstellig war, was mit den Jahren und den wachsenden Erwartungen immer peinlicher wurde.

Anfangs war es »nur« eine »Spendenaktion« für eine Ganztagsbetreuung (der Staat bezahlte lediglich einen halben Tag) mit einer »erwarteten Spende« von »2000 Dollar pro Familie« gewesen. Es handelte sich um eine öffentliche Schule, und Harry hatte in ihrem ganzen Leben noch nie zweitausend Dollar auf einmal besessen, also hatte sie mit den Schultern gezuckt und gesagt, dass sie das nicht zahlen könne, und das war’s.

Ohnehin hatte sie nichts dagegen, wenn Gabe den Kindergarten nur halbtags besuchte, da sie die anscheinend radikale Ansicht vertrat, dass Fünfjährige mehr Zeit beim Spielen draußen verbringen sollten als mit Lesen lernen.

Als Harry das einer anderen Mutter gegenüber erwähnte (die Ganztagsbetreuung wurde ohne Harrys Beitrag voll finanziert), hatte die Harry mit einem Blick bedacht, der normalerweise Serienmördern oder Politikern vorbehalten war, mit denen man nicht einverstanden war.

»Es ist absolut unerlässlich, dass kleine Kinder einen Vorsprung beim Lernen bekommen. Statistiken zeigen, dass eine Ganztagsbetreuung die Grundlage für den zukünftigen Erfolg legt«, hatte die Mutter aus vollster Überzeugung gesagt.

Oder einen künftigen Burn-out, hatte Harry gedacht, während die Frau sie weiter belehrte. Harry hatte genickt und sich insgeheim geschworen, ihre persönliche Meinung über alles, was mit der Schule zu tun hatte, nie wieder auszusprechen.

Im Laufe der Jahre wurde immer wieder etwas Zusätzliches erwartet – für die alljährliche Gala, bei der die wohlhabenden und gut vernetzten Menschen Karten für Spiele der Chicago Cubs, Wellness-Tage und Urlaube im Wine-Country zur Versteigerung spendeten. Harry hatte nie etwas zum Spenden übrig oder Geld zum Bieten, also gab sie immer nur vage Antworten, wenn sie nach der Gala gefragt wurde, und sorgte dafür, dass sie an dem Abend etwas anderes vorhatte – und das hatte sie in der Regel auch, denn im Gegensatz zu fast allen anderen Müttern, die ihre Kinder nachmittags abholten, musste sie manchmal auch abends arbeiten.

Dann gab es eine »erwartete Spende« von »200 Dollar pro Familie« pro Jahr, die für Kunst- und Theaterprojekte verwendet wurde. Diese Summe versuchte Harry jedes Jahr zusammenzukratzen, indem sie einen Teil ihres Trinkgeldes aufsparte, weil sie der Meinung war, dass es in der Schule um mehr als nur Mathe gehen sollte. Trotzdem schien es immer wieder etwas Neues zu geben, für das sie etwas beisteuern sollte – den Walk-A-Thon, das Naturwissenschaftslabor, die Eintrittsgelder für das jährliche Musical.

Harry war in dieses Viertel gezogen, weil es eine der besten Grund-und Realschulen der Stadt hatte und die Zulassung nur für Anwohner garantiert war. Aber die ständige Flut finanzieller Anfragen hatte sie ausgelaugt, und die zusätzliche Erwartung, dass sie die Zeit oder Energie habe, sich in verschiedenen Bereichen ehrenamtlich zu engagieren, ebenso.

Im Gegensatz zu den meisten Yoga-Müttern von Gabes Klassenkameraden – Frauen, die im Winter Daunenjacken und das ganze Jahr über teure blonde Strähnchen trugen, Frauen, die einen Lexus fuhren und die Schulzeit ihrer Kinder damit verbrachten, die jeweils angesagten Sportkurse zu besuchen und mit anderen Müttern bei Starbucks zu plaudern – arbeitete sie, wenn Gabe in der Schule war. Harry war es schwergefallen, diese Frauen und ihre Ahnungslosigkeit darüber, wie privilegiert sie waren, nicht zu verachten. Aber sie hatte die Zähne zusammengebissen und durchgehalten, damit Gabe eine bessere Chance bekam, auf einer der besten Highschools der Stadt zugelassen zu werden.

Vor der Pandemie, bevor alles zusammengebrochen war, hatte sie in einem gehobenen Restaurant gearbeitet, das nur wenige Blocks von ihrer Wohnung entfernt lag und in dem viele der wohlhabenden Mütter aus Gabes Schule, die anscheinend über unbegrenzte Tagesfreizeit verfügten, zum Lunch einkehrten. Sie schenkten ihr immer ein falsches Lächeln, wenn sie ihre Salate mit gegrillten Hühnerbruststreifen bestellten, aber dafür gaben sie auch anständig Trinkgeld (wahrscheinlich aus Angst, Harry könnte den anderen Müttern erzählen, wie geizig sie waren), also schenkte Harry ihnen ein ebenso falsches Lächeln zurück und dachte an Gabe.

Gabe. Das beste Kind der Welt. Sie wusste, dass jede Mutter so über ihre Kinder dachte, aber bei Gabe war sie fest davon überzeugt, dass es stimmte. Immer wenn Harry ihn ansah, fühlte sie eine heftige, fast unbegreifliche Liebe in sich auflodern, eine Liebe, die in ihrer Intensität manchmal schmerzhaft war. Sie hegte Hoffnungen und Träume für ihn, die nur durch die unbändige Angst gemildert wurde, dass ihrem einzigen, geliebten Kind etwas zustoßen könnte – Covid, Krebs, ein Busunfall, eine Schulschießerei.

Doch sie sprach diese Ängste nie aus, sondern umarmte Gabe manchmal nur etwas länger zum Abschied, was er meist geduldig ein paar Augenblicke ertrug, bevor er sagte: »Okay, Mama.« Das war ihr Zeichen, ihn loszulassen, und das tat sie dann auch, wobei sie die plötzliche Leere, die sie dabei empfand, mit einer beiläufigen Bemerkung wie »Pass auf dich auf, und lern schön, okay?« überspielte. Dann zog er den Kopf ein, grinste und ging zum Schulbus, und sie kämpfte gegen den Drang an, ihn zurückzurufen, um ihn zu Hause zu behalten, wo die Welt ihm nichts anhaben konnte.

Mr. Castillo riss sie aus ihren Träumereien. »Ich muss nachher noch ein paar Anrufe erledigen. Wenn wir hier fertig sind, können Sie nach oben gehen. Nach dem Mittagessen kümmern wir uns dann um die Räume im Erdgeschoss und im Keller.«

Mr. Castillo war immer dabei, wenn Harry einen der Requisitenräume reinigte, erledigte die Hälfte der Arbeit selbst und kümmerte sich liebevoll um seine Masken, Kostüme und Modelle. Harry war angestellt, um ihm zu helfen, da er nicht alles allein sauber halten konnte. Die »normalen« Räume hingegen – diejenigen ohne Requisiten und Memorabilia, von denen es nur sehr wenige gab – waren Harrys Sache.

Dazu gehörten die drei Zimmer im Obergeschoss – Mr. Castillos Schlafzimmer und zwei Gästezimmer –, die dazugehörigen Badezimmer, die Küche und der Raum, den Mr. Castillo als »die kleine Bibliothek« bezeichnete.

Die kleine Bibliothek war im Wesentlichen ein Lesezimmer im dritten Stock, in dem er Taschenbücher aufbewahrte, die keinen besonderen finanziellen Wert hatten. Dies war Harrys Lieblingszimmer, viel schöner als die offizielle Bibliothek im Erdgeschoss. Die Regale waren vollgestopft mit Büchern, die ohne besondere Ordnung in alle Richtungen gestapelt waren. Dazu gab es zwei große, weiche Sessel, jeder mit einem eigenen Beistelltisch und einer Leselampe.

Ihr zweitliebstes Zimmer befand sich im Erdgeschoss neben dem Speiseraum. Mr. Castillo nannte es »den Vorführraum«. An einem Ende war eine große Kinoleinwand installiert, vielleicht drei Meter breit, und davor standen in mehreren Reihen etwa zwanzig äußerst bequeme Sessel. In einer Ecke stand sogar ein kleiner mobiler Popcornwagen.

Solch ein Zimmer hatte sich Harry immer für ihre eigene Wohnung gewünscht, nur dass sie in einer Zweizimmerwohnung lebten, in der nicht einmal Platz für eine zusätzliche Besenkammer war, geschweige denn für etwas so Extravagantes wie ein Lesezimmer oder ein Heimkino.

Eines Tages, sagte sie sich immer, aber tief in ihrem Inneren wusste sie, dass sie seit zehn oder mehr Jahren »eines Tages« sagte und dieses »eines Tages« vielleicht nie kommen würde.

Schon gar nicht, wenn du weiterhin als Putzfrau arbeitest, dachte sie, während sie unter Mr. Castillos wachsamem Blick vorsichtig den Staubsauger durch den blauen Saal schob. Sie war dankbar für den Job, für das Geld, das er ihr einbrachte, aber es war nicht gerade ein Weg zum Reichtum oder auch nur zur finanziellen Sicherheit der Mittelschicht. Dank dieses Jobs musste sie sich nur noch alle fünf Minuten Gedanken über Geld machen statt jede Sekunde.

Sobald sie mit dem Staubsaugen fertig war, wickelte sie das Kabel um das Gerät und trug es in den oberen Flur, bevor sie in den blauen Saal zurückkehrte, um die restlichen Reinigungsutensilien zu holen. Mr. Castillo war inzwischen nach unten in sein Büro im Erdgeschoss gegangen, um seine Anrufe zu erledigen.

Das machte er oft: wortlos verschwinden und plötzlich wieder auftauchen, immer schweigend, als erwarte er, sie beim Quatschmachen zu erwischen oder die Existenz eines zweiten, geheimen Handys zu entdecken, das sie zum Fotografieren nutzte. Harry versuchte, sich von den unausgesprochenen Andeutungen nicht kränken zu lassen. Mr. Castillo war nicht unfreundlich – vielleicht ein bisschen streng –, aber der Schutz seiner Privatsphäre war ihm sehr wichtig. Sie war hier, um einen Job zu erledigen, und er wollte, dass sie ihn erledigte und dann wieder ging, ohne in seinen Sachen herumzuschnüffeln oder gedankenverloren aus dem Fenster zu starren.

Harry verstand das. Wirklich, sie verstand es. Also versuchte sie, sich durch seine Beobachtung nicht beleidigt zu fühlen, was ihr meistens auch gelang, und wenn doch einmal Groll aufkam, schluckte sie ihn einfach herunter. Groll ist die Hausmannskost derjenigen, die sich Zufriedenheit nicht leisten können.

Harry stieg in den dritten Stock hinauf und nahm sich dort das erste Gästezimmer auf der rechten Seite vor. Hier gab es nicht viel zu tun, nur mit dem Staubwedel einmal kurz über die Möbel fahren und den Teppich saugen. Einmal in der Woche wechselte sie die Laken und schüttelte die Bettdecken aus. Die Betten in den Gästezimmern wöchentlich frisch zu beziehen, nur für den Fall, dass überraschend Gäste über Nacht bleiben wollten, erschien ihr eine lächerliche Verschwendung von Arbeit und Waschwasser, zumal Mr. Castillo überhaupt nie jemanden zum Abendessen einlud. Harry hätte es viel praktischer gefunden, die Matratze in Plastik zu hüllen, bis sie gebraucht wurde, aber es war weder ihr Haus, noch stand es ihr zu, Vorschläge zu machen.

Sie beendete ihre Arbeit im ersten Zimmer und ging den Flur entlang in das nächste auf der rechten Seite. Als sie mit dem Staubwedel über die Kommode strich, ertönte aus der gegenüberliegenden Wand ein leises Klopfen, das aus dem Zimmer nebenan zu kommen schien.

Harry hatte dieses Geräusch erwartet, also schrak sie nicht zusammen und machte keinen Satz in die Luft, wie bei den ersten Malen, und versuchte auch nicht, die Quelle des Geräuschs zu erkunden. Sie summte eine kleine Melodie vor sich hin, wie ein Kind, das im Dunkeln pfiff, um die Ungeheuer fernzuhalten.

Wieder klopfte es, lauter als zuvor, aber ihr Atem und ihr Ton blieben gleichmäßig, während sie weitersummte.

Das Geräusch ertönte erneut, und sie dachte nicht zum ersten Mal, dass es sich anhörte, als würde jemand gegen die Wand treten.

Doch außer Mr. Castillo wohnte niemand in Bright Horses, also konnte auch niemand gegen die Wand treten. Höchstwahrscheinlich war es nur ein seltsames Geräusch, das von den alten Heizungsrohren verursacht wurde – Heizungsanlagen in alten Häusern machten manchmal solche Geräusche.

Als sie das zweite Gästezimmer verließ und den Flur zur kleinen Bibliothek durchquerte, achtete sie nicht auf die geschlossene Tür, an der sie vorbeiging, die Tür zum letzten Zimmer auf der rechten Seite.

Diese Tür war immer verschlossen, und es war nicht ihre Aufgabe, neugierig auf das zu sein, was sich dahinter verbarg.

Javier Castillo

früher

Im Jahr 1970, als er acht Jahre alt war, setzte seine Mutter Javier und seinen Bruder Luis im Kino ab, um ein paar Stunden ungestört shoppen zu gehen, ohne sich mit ihrem ständigen Gezanke herumschlagen zu müssen. Sie liebten sich, wie Brüder es tun, aber sie zankten sich auch wie Brüder.

Die Erleichterung war ihr anzusehen, als sie ihnen zurief: »Viel Spaß, und passt auf euch auf«, doch Javier nahm das kaum wahr. Er dachte bereits an das heiße, buttrige Popcorn zwischen seinen Fingern, das Klicken des Projektors, die Vorhänge, die auseinanderschwangen, um die weiße Leinwand zu enthüllen, die sich schon bald mit riesigen Ungeheuern füllen würde.

Luis war vier Jahre älter als Javier und liebte Godzilla-Filme, oder alles, was einem Godzilla-Film nahekam (zur Not sah er sich auch einen Gamera-Film an, auch wenn er für die riesige Schildkröte nicht viel übrighatte, die für Luis’ Geschmack ein bisschen zu niedlich war). Glücklicherweise liebte der Eigentümer des Majestic Theaters ebenfalls Godzilla-Filme, und das bedeutete, dass sie gleich Frankenstein und die Monster aus dem All sehen würden.

Hinterher erinnerte sich Javier gar nicht mehr genau an die Handlung, als ihre Mutter (frisch manikürt und mit geglätteter Stirn) sie beide abholte und nach Hause brachte. Er erinnerte sich nur noch an die Monster – Rodan, den Flugsaurier, der es auf unglaubliche Geschwindigkeiten brachte; Mothra, die Riesenraupe, die sich in einen magischen Schmetterling verwandeln konnte; Manda, ein gigantischer Seedrache mit einem unfassbar langen Hals; Anguirus, der aussah wie eine Kreuzung zwischen Dinosaurier, Schildkröte und einer Kellerassel, der Javier immer zum Lachen brachte.

Sein Lieblingsmonster war natürlich Godzilla selbst, der König aller Monster – Godzilla mit seinem bedächtigen und gleichzeitig zerstörerischen Gang und dem schrecklichen Blitz seines nuklearen Atems. Godzilla, der von allen gefürchtet, aber ebenso geliebt wurde – was für eine seltsame Vorstellung das war! Wenn er im wirklichen Leben auf Godzilla treffen würde, der kleine Javier hätte nicht gewusst, ob er jubeln oder schreiend davonlaufen würde.

In den Filmen taten die Leute immer ein bisschen von beidem. Vielleicht musste das bei Monstern so sein. Vielleicht sollte man sich fühlen, als würde einem gleichzeitig das Herz aufgehen und das Blut in den Adern gefrieren. Vielleicht waren sie dafür geschaffen, dass man gleichzeitig weglaufen und bei ihnen bleiben will, dass man versucht, ihnen zu entkommen, und sich dabei immer wieder umschauen muss, um sie zu sehen.

Und dann dieses Hochgefühl, das die Monsterinsel ihm bereitete – ein Ort, an dem nur Riesenmonster leben! Javier träumte nachts von dieser Insel, träumte davon, dort leben zu dürfen, jeden Morgen in einem Zelt am Strand aufzuwachen und Minilla lachen und Rauchringe ausstoßen zu sehen statt feurigen Atem wie sein riesiger Vater.

Als er älter wurde, wollte er nur noch unter Ungeheuern leben, ihre Ungeheuerlichkeit zu einem Teil von sich selbst machen, spüren, dass auch er schrecklich und schön sein konnte, dass sie vielleicht dann, wenn andere vor ihm weglaufen wollten, stehen blieben und sich umschauten und nicht wegsehen konnten.

Zwei

Gabe saß am Küchentisch und hatte seine Hausaufgaben vor sich ausgebreitet, als Harry nach Hause kam. Er war groß und schlaksig wie sein Vater, mit langen Gliedmaßen und kantigen Gelenken. Er hatte dunkles, lockiges Haar, das genaue Gegenteil ihres eigenen, und er trug es zottelig, was anscheinend gerade in Mode war. Über seiner Oberlippe zeigten sich die ersten Härchen, dieses spärliche Nichts von einem Schnurrbart, den die meisten Jungen in ihren frühen Teenagerjahren bekamen.

Kopf und Schultern über ein aufgeschlagenes Arbeitsbuch gebeugt, saß er da, und als Harry ihm einen Kuss auf den Hinterkopf drückte, sah sie, wie seine linke Hand sorgfältig Lösungen für Algebra-Aufgaben aufschrieb, die ihr erschreckend unverständlich erschienen. Harry war erleichtert über Gabes Begabung für Mathematik, denn das war immer ihr schlechtestes Fach gewesen, und sie hätte ihm beim besten Willen nicht dabei helfen können.

»Da ist ein Brief von Mr. Howell für dich gekommen«, sagte Gabe, ohne aufzusehen. »Er wollte gerade gehen, als ich nach Hause kam, und hat ihn mir gegeben.«

Harry runzelte die Stirn. Ted Howell Junior war der Sohn des ursprünglichen Eigentümers des Hauses, in dem sie wohnten. Howell Senior hatte die Miete immer absichtlich niedrig gehalten, was es Harry und Gabe ermöglicht hatte, mehr als zehn Jahre in derselben Wohnung zu bleiben.

In der Wohnung über ihnen hatten in dieser Zeit wechselnde Mieter gewohnt, die im Durchschnitt zwei Jahre blieben, bevor sie weiterzogen. Ihre jetzigen Nachbarn waren zwei junge Frauen mit Bürojobs-seit-der-Pandemie-im-Homeoffice. Sie waren ganz nett, wenn auch ein bisschen langweilig. Aber sie machten nicht viel Lärm – das war das Wichtigste.

Harry und Gabe hatten ein albtraumhaftes Jahr verbracht, in dem ein paar partywütige College-Jungs über ihnen wohnten. Harry erinnerte sich noch daran, dass sie sich ständig gereizt fühlte und nie richtig schlafen konnte, weil die Nachbarn häufig um elf Uhr abends oder sogar später noch befanden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen war, um ihre Musik voll aufzudrehen.

Vor etwa sechs Monaten hatte Howell Sr. Harry mitgeteilt, dass er die Verwaltung seines Unternehmens – ihm gehörten drei Mietshäuser in der Nachbarschaft – an seinen Sohn übergeben würde. Seitdem plagte Harry ständig die leise Befürchtung, dass Howell Jr. die Miete auf ein Niveau anheben würde, das dem der übrigen Nachbarschaft entsprach, und sie ausziehen mussten.

Jetzt, da Gabe nicht mehr in die Grundschule ging, war es gar nicht mehr so wichtig, in dieser Gegend wohnen zu bleiben; es war nur einfach so, dass Harry im Moment nicht das Geld für einen Umzug aufbringen konnte. Auf ihrem »Sparkonto« (sie dachte das Wort immer in Anführungszeichen, weil sie es nie schaffte, lange genug etwas beiseitezulegen, um eine nennenswerte Summe anzusparen, ganz gleich, wie sehr sie sich bemühte) herrschte aufgrund der langen Monate ohne Arbeit vollkommene Ebbe. Im Augenblick konnte sie es sich nicht leisten, eine Kaution zu hinterlegen und die erste Monatsmiete für eine neue Wohnung zu bezahlen, ganz zu schweigen von den Kosten für einen Umzugswagen.

Gabe hatte den Umschlag von Ted Howell auf dem Tresen neben der Post liegen lassen. Harrys Hand schwebte über dem Umschlag und versuchte zu entscheiden, ob es besser war, ihn sofort kurz und schmerzlos aufzureißen oder bis später zu warten, wenn sie allein war.

Als alleinerziehende Mutter war sie sich immer der Tatsache bewusst, wie leicht sie Gabe mit Erwachsenensorgen belasten könnte, mit denen er noch nichts zu tun haben sollte. Es wäre ein Leichtes, ihrem Sohn ihre Sorgen zu klagen, ihn zum zweiten Erwachsenen im Haushalt zu machen, obwohl diese Rolle von einem Partner ausgefüllt werden sollte, nicht von einem Kind.

Seit seiner Geburt waren sie zu zweit, nur Harry und Gabe gegen den Rest der Welt. Aber es war nicht an ihm, sich um die Miete, das Essen oder Arztbesuche zu kümmern. Seine Aufgabe war es, zur Schule zu gehen, Videospiele zu spielen und mit seinen Freunden herumzutollen, Fehler zu machen, Ärger zu bekommen, zu lernen und ein besserer Erwachsener zu werden, als sie selbst es war.

Sie würde bis später warten. Ja, dachte sie, während sie die Werbung aussortierte und sah, dass ansonsten nur noch Rechnungen übrig waren, ich hebe mir die ganzen schlechten Nachrichten für heute Abend auf, nachdem Gabe ins Bett gegangen ist.

Ein dumpfer Schlag ertönte über ihrem Kopf, eine Nachbarin musste einen Gegenstand auf den Hartholzboden fallen gelassen haben. Harry schreckte auf, und Gabe lachte.

»Schreckhaft, Mama?«

Normalerweise hätte sie gelacht und mit einer sarkastischen Bemerkung geantwortet, aber sie stellte fest, dass sie ihr im Hals stecken blieb. Das Geräusch hörte sich ganz genauso an wie das, das aus der Wand in Mr. Castillos Gästezimmer gedrungen war. Es war jedes Mal zu hören, wenn sie da hineinkam, immer stoßweise. Dieses Mal hatte es jedoch regelmäßig und entschieden geklungen, sodass sie kurz dachte, jemand sei dahinter gefangen.

Was für ein Quatsch, dachte sie. Einer der berühmtesten Filmemacher der Welt hat doch wohl niemanden in seinem Gästezimmer eingesperrt. Wahrscheinlich nicht.

(Und was, wenn da doch jemand eingesperrt ist und du es ignorierst und ihn retten könntest? Was, wenn es wie in diesem Film mit Catherine Keener ist, der auf einer wahren Geschichte beruht – der Film, in dem sie ein Mädchen in ihrem Keller gefangen hielt und folterte und niemand etwas dagegen unternahm?)

»Wie heißt noch dieser Film, diese wahre Geschichte über die Mutter, die das Mädchen im Keller gefangen gehalten hat?«, fragte Harry, während sie in den Schränken herumkramte, um zu entscheiden, was es zum Abendessen geben sollte.

»Willst du mir damit was sagen? Muss ich mir Sorgen machen, wenn ich mit einer Sechs nach Hause komme?«, fragte Gabe.

»Ich kann mir nicht vorstellen, dass du irgendwo durchfällst.«

»Kann man nie wissen. Möglich wär’s.«

Etwas in seinem Tonfall veranlasste Harry, mit dem Stöbern aufzuhören und Gabe anzusehen. »Willst du mir damit was sagen?«

Er zog die Schultern ein und kritzelte weiter in seine Algebra-Hausaufgaben, während er sagte: »Nein. Ich meine nur, dass es passieren könnte. Die Highschool ist viel schwerer als die achte Klasse.«

Harry starrte ihn an. Hatte Gabe Probleme in der Schule? Hatte ein Lehrer ihm das Leben schwer gemacht? Vielleicht hätte sie doch Mr. Castillo fragen sollen, ob sie schnell noch Gabes Entschuldigung in der Schule abliefern konnte. Brauchte er Unterstützung? Sollte sie ihm einen Nachhilfelehrer besorgen?

»Wenn du dich schwertust …«

»Tu ich nicht. Echt nicht. Steiger dich jetzt bloß nicht in diese Panikspirale, die du so gern machst.«

Harry runzelte die Stirn. »Was für eine Panikspirale?«

»Na ja, wenn du anfängst, dir jede Permutation möglichen Unheils auszumalen, und einfach nur dasitzt und dich immer weiter aufregst und denkst, ich würde es nicht merken.«

»Das mach ich nicht«, sagte Harry. Natürlich machte sie das, aber sie dachte immer – oder besser gesagt, hoffte –, dass er es nicht mitbekam.

»Machst du wohl«, sagte Gabe.

»Mach ich gar nicht.«

»Wohl.«

Einen Moment lang starrten sie einander an, und Harry fiel zum ersten Mal auf, wie viel älter er wirkte. Hinter Gabes Augen lauerte ein Erwachsener, und die Erkenntnis versetzte ihr einen schmerzhaften Stich des vorzeitigen Verlusts, wie eine Erinnerung, die sie noch nicht hatte.

Gabe senkte zuerst den Blick. Harry öffnete den Mund, nicht sicher, was sie sagen wollte, aber dann sagte Gabe: »Ein amerikanisches Verbrechen.«

»Was?«, fragte Harry. Er hatte sie auf dem falschen Fuß erwischt, verheddert in einen anderen Gedankengang.

»Ein amerikanisches Verbrechen. Das ist der Film mit Catherine Keener, von dem du eben gesprochen hast.«

»Oh. Richtig.«

Sie fühlte sich desorientiert, was sie immer verärgerte, aber sie wollte es nicht an Gabe auslassen, also holte sie eine Schachtel Spaghetti aus dem Schrank und begann, einen Topf mit Wasser zu füllen.

»Hat dir meine Verwendung des Wortes ›Permutation‹ gefallen?«

»Hm?«

»Als ich ›Permutation möglichen Unheils‹ gesagt habe. Ich fand das ziemlich gut.«

Sie drehte das Wasser ab und stellte fest, dass er sie angrinste, und sie grinste zurück. Etwas in ihr löste sich, und das Gefühl, das sie den ganzen Tag über bedrückt hatte, löste sich mit ihm auf.

»Neues Wortschatzwort?«, fragte sie.

»Ja«, sagte er. »Wahrscheinlich das einzige, das ich mir merken kann.«

»Dann solltest du wohl besser mehr Wörter lernen«, sagte sie.

Ihr Blick fand den Briefumschlag von Howell Jr., aber sie wandte sich ab, wollte die Angst noch ein Weilchen fernhalten.

Nachher. Nachher, wenn Gabe es nicht mitbekommt.

»Geht es Ihnen gut?«, fragte Mr. Castillo.

»Hm?«, fragte Harry; ihr Gehirn war eine Million Meilen von ihrem derzeitigen Standort entfernt.

»Geht es Ihnen gut?«, wiederholte er. »Sie wirken heute ziemlich abgelenkt. Ich dachte, es ginge Ihnen vielleicht nicht gut.«

Harry war sich sicher, dass es ihr schwerfiel, den Schreck aus ihrem Gesicht zu verbannen. Mr. Castillo hatte noch nie den Eindruck gemacht, als hätte er ihre Stimmung bemerkt oder sie über ihre Funktion als menschliche Staubfängerin hinaus beachtet.

Jetzt blickte er sie stirnrunzelnd an, den eigenen Staubwedel in der Hand, in seinem etwas zu engen kastanienbraunen Pullover, der sich um die Rolle über seinem Hosengürtel spannte. Harry sah ihn nie in Freizeitkleidung, und da sie auch in seinem Kleiderschrank staubsaugte, wusste sie, dass er keine besaß. Kein Sweatshirt, keine Jeans und auch keine ausgetretenen Turnschuhe.

Die Falten zwischen seinen Augenbrauen vertieften sich, und ihr wurde klar, dass sie seine Frage nicht wirklich beantwortet hatte.

»Es tut mir leid«, sagte sie. »Ich habe nicht gut geschlafen und bin ein bisschen neben der Spur.«

Wenigstens das stimmte. Letzte Nacht und in der Nacht davor hatte sie nur in unruhigen Fetzen geschlafen. Sobald sie die Augen schloss, sah sie den Brief, den Ted Howell Jr. geschickt hatte, in seiner ganzen unerbittlichen Grausamkeit. Schlimmer noch, sie musste an das demütigende Gespräch denken, das sie geführt hatte, nachdem sie den Mut aufgebracht hatte, ihn anzurufen.

Mr. Castillos Lippen bewegten sich, und sie merkte, dass er wieder mit ihr sprach. Sie zwang sich, sich auf ihn zu konzentrieren, um dem Geräusch, das aus seinem Mund kam, einen Sinn zu entlocken.

»… eine Tasse Kaffee in der Küche. Es sind auch noch ein paar Blaubeer-Muffins da. Haben Sie gefrühstückt?«

Harry schüttelte den Kopf. Sie hatte in den letzten zwei Tagen kaum etwas zu sich genommen. Es fiel ihr schwer, an Essen zu denken, wenn ein kalter Knoten in ihrem Magen lag, der sich nicht löste und den ganzen Platz einnahm, der eigentlich einer Mahlzeit gebührte.

»Essen Sie einen Happen, trinken Sie eine Tasse Kaffee, und kommen Sie in zwanzig Minuten wieder. Bis dahin bin ich mit den Regalen auf dieser Seite fertig.«

Sie befanden sich in der großen Bibliothek, die nicht nur Mr. Castillos Sonderausgaben beherbergte – seltene und sammelwürdige Bände, von denen viele perfekt erhalten oder aufwendig restauriert waren –, sondern auch viele kleinere Requisiten von Filmsets: die goldene Kiste aus Cronos, das Necronomicon aus Armee der Finsternis, Sweeney Todds ziselierte Silberklingen.

Das waren die Requisiten, die Harry mochte, Dinge aus Filmen, die sie liebte, die aber nicht den Anschein erweckten, als könnten sie etwas tun oder hätten Persönlichkeit wie die Kostüme und Puppen im Stockwerk darüber. Es waren einfach unglaublich coole Gegenstände, und sie staunte jedes Mal, stolz darüber, sie anfassen zu dürfen, wenn auch nur mit Handschuhen.

Heute hatte sie kaum bemerkt, was sie berührte, obwohl sich ihre Hände bei der Arbeit automatisch bewegt hatten. Sie wusste nicht, was sie tun sollte, und die Sorge beanspruchte jede Zelle ihres Körpers.

»Na los, na los«, sagte Mr. Castillo, während sie wie betäubt dastand. Er wedelte ungeduldig mit den Armen. »Essen Sie was, trinken Sie einen Kaffee. Dann fühlen Sie sich besser.«

Harry nickte und bewegte sich Richtung Küche wie eine Schlafwandlerin, unsicher, wie sie auf Mr. Castillos unvermuteten Anflug von Mitmenschlichkeit reagieren sollte. Normalerweise behandelte er sie eher wie einen Automaten, einen Reinigungsroboter, der drei Tage die Woche um zehn Uhr morgens kam und um fünf Uhr das Haus wieder verließ. Nicht dass er unfreundlich gewesen wäre, er war nur nie freundschaftlich. Er plauderte nicht müßig. Er lud nicht zu Vertraulichkeiten ein.

Harry verstand, warum. Die Presse, das wusste sie, war nach der Tragödie sehr aufdringlich gewesen. Und Mr. Castillo hatte von Anfang an klar gemacht, dass ihre Beziehung rein beruflicher Natur war, obwohl – oder vielleicht gerade weil – sie in seinem Haus und mit seinen Sachen arbeitete.

Jetzt sagte er ihr, sie solle eine Pause machen – eine Pause, wie sie ihr noch nie angeboten worden war. Für gewöhnlich schien Mr. Castillo Pausen nicht für notwendig zu halten. Er selbst schien nie welche zu machen. Normalerweise konnte Harry sich nur in der Mittagspause kurz hinsetzen.

Ich muss wirklich nicht ganz beieinander gewesen sein, dachte Harry, als sie die Tür zur Küche aufstieß. Es war eine dieser Türen, deren Scharniere sie in beide Richtungen schwingen ließen, was Harry immer an eine Haushälterin denken ließ, die ein Tablett mit Geschirr trug und die Tür mit der Hüfte aufstieß.

Die Küche selbst sah aus, als gehöre sie zu einem anderen Haus, als sei sie von Außerirdischen hier abgesetzt worden, die ihre geplante Haltestelle verpasst hatten. Die Möbel im ganzen Haus waren mächtig und dunkel, mit Brokatstoffen bezogen, dazu gab es schwere Vorhänge und altmodische Tapeten. Die Räume ließen an Spinnweben und Staub denken, obwohl alles blitzsauber war.

Die Küche wirkte wie ein Muster für eine neue Eigentumswohnung. Weiße Schränke, Subzero-Kühlschrank, teure Einbaugeräte, ergonomisch platzierter Backofen, Edelstahloberflächen, Marmorarbeitsplatten. Es war die Küche eines Menschen, der es liebte, Gäste zu bewirten, ein Raum, der für jemanden geschaffen worden war, der gern kochte und der es liebte, die Speisen auf den Tellern so effektvoll zu arrangieren, dass sie von den Gästen mit »Ah« und »Oh« begrüßt wurden. Sie passte überhaupt nicht zu Mr. Castillos einsiedlerischem Wesen, genauso wenig wie die Gästezimmer, die stets für spontane Besucher vorbereitet waren.

Harry fragte sich, ob dies ein Überbleibsel aus seinem früheren Leben war, als er noch Partys gegeben und Gäste bei sich zu Hause übernachten lassen hatte. Jetzt waren die schöne Küche und die frischen Laken auf den Betten wie Phantomgliedmaße, Erinnerungen an ein Leben, das er nicht mehr richtig spüren konnte.

Harry machte sich eine Tasse Kaffee mit dunkler Röstung. Mr. Castillo hatte eine dieser Kapselmaschinen, die sie für zu teuer und verschwenderisch hielt. Sie fand nicht, dass der Kaffee besonders gut schmeckte, aber er war besser als der Instantkaffee, den sie zu Hause trank.

Sie fand einen Korb mit Muffins auf dem Tresen, nahm sich einen und aß ihn, während sie sich über die Spüle beugte. Harry fragte sich, wer die Muffins gebacken hatte. Es fiel ihr schwer, sich Mr. Castillo mit einer Schürze über seiner schönen Hose vorzustellen, umgeben von Mehl, Butter und Zucker und mit Blaubeersaft an den Händen.

Vielleicht hatte er eine Köchin, die nur kam, wenn Harry nicht da war, eine Köchin, die alle Oberflächen auf Hochglanz brachte, denn Harry fand, dass es hier für sie nie viel zu putzen gab.

Sie hörte einen dumpfen Aufprall aus dem Nebenraum, einen Aufprall, der sie an das Zimmer oben erinnerte.

(Und ich putze nie in dem Zimmer am Ende des Flurs im dritten Stock, aber daran ist nichts unheimlich, und niemand wird dort gegen seinen Willen festgehalten, ganz bestimmt nicht.)

Bei dem Gedanken an die verschlossene Tür im ersten Stock wurde Harry schlecht, und der Muffin, den sie gerade heruntergeschluckt hatte, blieb ihr im Hals stecken. Wenn jemand in diesem Raum war und sie nichts unternahm … aber wenn es keine geheime auf dem Dachboden weggeschlossene Frau gab und sie in einen Raum einbrach, bei dem Mr. Castillo ihr ausdrücklich gesagt hatte, sie solle sich fernhalten, würde sie ihren Job verlieren. Nach Howells Brief brauchte sie diesen Job mehr denn je.

Mr. Castillo ist kein Mensch, der so was tun würde: jemanden wegsperren. Das ist er nicht. Er ist es nicht.

(vielleicht versucht er gerade, dein Vertrauen zu gewinnen, damit du sein nächstes Opfer wirst)

Harry schüttelte den Gedanken ab und sagte sich fest: »Hör auf damit.« Sie tat genau das, was Gabe ihr vorgeworfen hatte – sie ließ die Panik hochkochen und verfolgte sie dann in einer unmöglichen Spirale, ließ sie sich in jede absurde Permutation verwandeln (Wortschatzübung, dachte sie mit Gabes Stimme).

Mr. Castillo war kein Serienmörder. Er ließ Harry nicht sein Haus putzen, nur damit er sie später in aller Ruhe ermorden konnte.

(aber seine Frau ist verschwunden)

Erneut schüttelte sie den Kopf, atmete tief durch und bemühte sich bewusst, alle Gedanken an das Zimmer im Obergeschoss aus ihrem Kopf zu verbannen. Das war die Art von Verhalten, die Leute dazu brachte, Verschwörungstheorien aufzustellen, über Echsenmenschen zu reden und wer-weiß-was-noch für Absurditäten zu erzählen.

Sie war einfach nur gestresst und hatte Angst um ihre Zukunft, und ihr Gehirn versuchte, sich an etwas anderem festzuhalten, an irgendetwas anderem, damit sie nicht an den Brief denken musste.