9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von der nahen Vergangenheit und der fernen Gegenwart

»Es scheint mir, dass ich in eine Zeit geraten bin, in der vieles, was sich zum Teil über Jahrhunderte erhalten hat, nun verschwindet.«

Wofür braucht der Mensch einen »Wellnesswecker«? Wieso streben alle einen definierten Body an, aber sprechen ein undefinierbares Deutsch? Und wenn alle auf Stand-by sind, warum haben dann so wenige einen Standpunkt? – Indem er das Früher mit dem Heute vergleicht, rechnet Bernd-Lutz Lange mit dem Zeitgeist ab.

Seit je haben bahnbrechende Erfindungen die Gewohnheiten und den Alltag der Menschen gravierend verändert. Man denke daran, wie das Telefon, die Elektrizität oder das Automobil das Leben der Menschen beschleunigt haben. Doch kein Vergleich mit heute: Über das Internet drängt die ganze Welt in unseren Kopf, und so gibt es nur noch bewegte Männer, Frauen und Kinder. Zu keiner anderen Zeit bestand ein solcher Überfluss an Waren, Informationen, Grellheit und durchaus auch an Freiheit. Aber es gibt einen Nachholbedarf an Gerechtigkeit, Stille, Bildung des Kopfs und des Herzens. – Mit Wehmut, Schärfe und Witz erzählt Bernd-Lutz Lange von den Sitten und Traditionen, die im Laufe seines Lebens verloren gegangen sind. Als kluger Kritiker des Zeitgeists hinterfragt er die Rasanz unserer Zeit und mahnt zum Innehalten. Denn der Wandel gewinnt weiter an Fahrt. Aber gewinnen wir auch?

»Nachdenklich und nostalgisch, poetisch und politisch.«Sächsische Zeitung

»Satirische Kurzgeschichten, direkt aus dem Alltag gepflückt.«Berliner Zeitung

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 378

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Informationen zum Buch

Von der nahen Vergangenheit und der fernen Gegenwart

Wofür braucht der Mensch einen »Wellnesswecker«? Wieso streben alle einen definierten Body an, aber sprechen ein undefinierbares Deutsch? Und wenn alle auf Stand-by sind, warum haben dann so wenige einen Standpunkt? – Indem er das Früher mit dem Heute vergleicht, rechnet Bernd-Lutz Lange mit dem Zeitgeist ab.

»Es scheint mir, dass ich in eine Zeit geraten bin, in der vieles, was sich zum Teil über Jahrhunderte erhalten hat, nun verschwindet.«

Seit je haben bahnbrechende Erfindungen die Gewohnheiten und den Alltag der Menschen gravierend verändert. Man denke daran, wie das Telefon, die Elektrizität oder das Automobil das Leben der Menschen beschleunigt haben. Doch kein Vergleich mit heute: Über das Internet drängt die ganze Welt in unseren Kopf, und so gibt es nur noch bewegte Männer, Frauen und Kinder. Zu keiner anderen Zeit bestand ein solcher Überfluss an Waren, Informationen, Grellheit und durchaus auch an Freiheit. Aber es gibt einen Nachholbedarf an Gerechtigkeit, Stille, Bildung des Kopfs und des Herzens. – Mit Wehmut, Schärfe und Witz erzählt Bernd-Lutz Lange von den Sitten und Traditionen, die im Laufe seines Lebens verloren gegangen sind. Als kluger Kritiker des Zeitgeists hinterfragt er die Rasanz unserer Zeit und mahnt zum Innehalten. Denn der Wandel gewinnt weiter an Fahrt. Aber gewinnen wir auch?

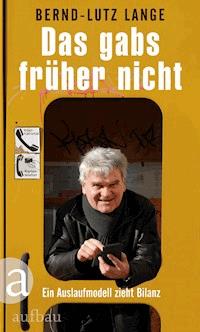

Bernd-Lutz Lange

Das gabs früher nicht

Ein Auslaufmodell zieht Bilanz

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Vorwort

Zum Beispiel Namen

Keine Überraschung

Die Bestellung

Die Sache mit der Erziehung

Geschenke

Idyll

Willkommen und Abschied

Süßigkeiten

Verreisen

Bahnhof ade!

Systemschaden

Reisen ins Ausland

Der Unterschied

Ist Lesen noch modern?

Vom Glück, in einem Antiquariat zu stöbern

Sprachen

Neue Fortbewegung

Völlig neue Möglichkeiten

Erlebnis

Radfahren in der Neuzeit

Wiederholung

Die Wortreiniger

Abschied von der Schreibschrift?

Ganze Sätze

Neue Begriffe

Neue alte Namen

Dialekt

Die Mitte

Irrtum

Essen

Der Festtagsbraten

Die Bockwurst

Sehnsucht nach den alten Sorten

Trinken

Kaffee

Polizist

Der kleine Unterschied

Die Haustür

Die anderen Dächer

Unverändert

Vom Zauber der Höfe

Abschied vom Rauch

Das gibts doch nicht!

Mondsüchtig

Kleidung

Einkaufsbummel

Das leidige Englisch-Getue

Sparkasse

Zu verschenken

Haarig

Das besondere Symbol

Tattoos

Körperkult

Operation Schönheit

Extremsport und andere extreme »action«

Nackte Tatsachen

Draußen sitzen

Botschaften und Graffiti

Fotos

Telefonieren

Sitten und Unsitten

Die Partybahn

Musik hören

Straßenmusikanten

Das neue Service-Angebot

Mitleid mit Kastanien

Die Dunkelheit, die nicht mehr dunkel wird

Die Wohnzimmer

Fernsehen

Kino

Briefe, E-Mails, Internet und Google

Die Zeichen des Alters

Ein besonderer Zeitmesser

Kirchliche Feiertage

Varianten des Glaubens

Friedhof

Von der etwas ferneren und der etwas näheren Zukunft

Über Bernd-Lutz Lange

Impressum

Wem dieses Buch gefallen hat, der liest auch gerne …

Irren mag menschlich sein, aber Zweifeln ist menschlicher, indem es gegen das Irren angeht.

Ernst Bloch

Vorwort

Der Titel »Das gabs früher nicht« hat mehrerlei Bedeutung: Zum einen geht es um heute selbstverständliche Dinge des Alltags, die es in meiner Kindheit oder Jugend noch nicht gab und die unser Leben gravierend verändert haben. Außerdem spreche ich Veränderungen im Lebensstil an, das Verschwinden von Traditionen in den zwei Generationen, die meiner Altersgruppe folgen. Dies ist an verschiedenen Stellen zu beobachten.

Jeder Text beginnt deshalb mit einer Erinnerung und widmet sich danach Beobachtungen in der Gegenwart. Logisch, dass uns Älteren völlig andere Dinge auffallen als den Jungen.

Von der Schnelligkeit des Wandels ist oft die Rede. Manches war selbst voriges Jahr noch anders. Oder gestern.

Es scheint mir, dass ich in eine Zeit geraten bin, in der vieles, was sich zum Teil über Jahrhunderte, aber wenigstens über Jahrzehnte erhalten hat, verschwindet.

Das Buch ist nicht nach dem Motto geschrieben: Früher war alles besser, sondern: Früher war vieles anders.

Ich will von Erlebtem und Gesehenem erzählen, ohne zu verklären, obwohl die Verklärung der Vergangenheit ja Tradition hat. Das wusste schon der von mir verehrte Erich Kästner. In seinem Gedicht »Kleine Epistel« beschrieb er, wie die Welt für ihn am Anfang des vorigen Jahrhunderts aussah, als er noch ein kleiner Junge war:

»… Die Stühle war’n höher, die Straßen breiter,

der Donner lauter, der Himmel weiter,

die Bäume war’n größer, die Lehrer gescheiter!

Und noch ein Pfund Butter, liebe Leute,

war drei- bis viermal schwerer als heute! …«

Eins ist auf alle Fälle festzuhalten: Der Wandel gewinnt an Fahrt. Aber gewinnen wir auch?

Meine Generation hat großes Glück gehabt. Ich kam 1944 zur Welt.

Wir wurden im Krieg geboren und haben im Frieden gelebt.

Wir sind die Letzten, deren Leben der Krieg noch hätte auslöschen können. Alle, die bis zum 8.Mai 1945 das damals düstere Licht der Welt erblickten, waren ebenso gefährdet wie jene, die sich danach auf einem Treck befanden, die ihre Heimat verlassen und die Nachkriegsjahre in Hunger und Kälte überstehen mussten.

Natürlich gab es immer schon revolutionäre Erfindungen und Entdeckungen. Aber mit einer solchen Geschwindigkeit wie in den letzten zwanzig Jahren hat sich die Welt nie vorher verändert. Oder waren die Einführung der Eisenbahn, der Elektrizität, des Radios auch so bahnbrechende Einschnitte wie Globalisierung, Handy und Internet?

Wie wird mein Großvater Richard Lange, der 1866 geboren wurde, die Jahrhundertwende erlebt haben? 1902 kam mein Vater zur Welt. Was hat er von der Novemberrevolution erfahren? Da war er immerhin schon sechzehn. Leider lebte er nicht mehr, als mich diese Fragen interessierten. Meine Mutter war damals vierzehn und konnte sich noch an einen Demonstrationszug in Zwickau, vor ihrem Wohnhaus in der Leipziger Straße, erinnern. Und an den legendären Rübenwinter des Ersten Weltkriegs, an Hunger und Not. Meine Eltern haben die schlimmen Jahre deutscher Geschichte im vergangenen Jahrhundert erlebt, Inflation und zwei Weltkriege. Und nach dem Zweiten eine Diktatur des Proletariats, die aber leider nur eine Diktatur der Funktionäre war.

Und ich? Ich habe sogar eine Friedliche Revolution erlebt und damit die erste überhaupt, die in der deutschen Geschichte siegte. Heute, da meine Generation entweder die siebzig gerade erreicht hat oder schon ein paar Jahre im neuen Jahrzehnt lebt, heute sehen wir, welch unglaubliches Glück uns widerfahren ist. Seit dem Herbst 1989 haben wir sogar die Freiheit, uns von der Welt endlich selbst ein Bild machen zu dürfen.

Freiheit und Einheit Deutschlands sind große Geschenke, nun müssen wir nur aufpassen, dass wir die Gerechtigkeit nicht aus den Augen verlieren. Daran herrscht kein Überfluss, es besteht Nachholbedarf. Hinzu kommt: Die Gewissheiten schwinden. Auch das schafft Verunsicherung. Viele Ältere kommen mit dem Schrillen und Grellen der heutigen Zeit nicht zurecht. Und manch einer, der so alt ist wie ich, stellt fest: Das gabs früher nicht!

Wir haben noch Bilder vor Augen, die vielen Generationen vorher vertraut waren. Wir sind die Letzten, die zum Beispiel solche Szenen sahen: Kinder, die mit einem Stock einen Reifen neben sich herrollten, einen Sattler, der Lederwaren reparierte, die zu einer Puppe zusammengestellten Getreidegarben auf dem Feld oder den von Pferden gezogenen Leiterwagen – Bilder, wie sie auch von Brueghel hätten gemalt sein können.

Zwei bedeutende Künstler des 19.Jahrhunderts haben über lieb gewordene Bräuche räsoniert. Fontane meinte: »Alles Alte, soweit es den Anspruch darauf verdient hat, sollen wir lieben, aber für das Neue sollen wir eigentlich leben.« Robert Schumann, der in meiner Heimatstadt Zwickau geboren wurde, äußerte sich ähnlich: »Halte das Alte hoch, bringe aber auch dem Neuen ein warmes Herz entgegen.«

Das fällt nicht in jedem Fall leicht, denn das Neue kann manchmal ganz schön nerven oder so sein, dass es schwerfällt, ihm »ein warmes Herz« entgegenzubringen … Aber grundsätzlich muss ich sagen … Na ja, Sie werden das ja alles lesen.

Zum Beispiel Namen

In meiner Kindheit trugen meine Freunde Vornamen wie Peter, Uwe, Jürgen, Jochen oder Rudolf. Obwohl wir alle in der Nazizeit geboren wurden, gab es in meiner Schulklasse weder einen Adolf noch einen Hermann oder Joseph (wobei der Vorname von Goebbels ja sogar jüdischer Herkunft ist! Das hätte ihm eigentlich peinlich sein müssen …).

In den siebziger Jahren bekamen Kinder in der DDR gern ausländische Rufnamen. So schallte es dann über den Schulhof »Jacqueline!« – woraus im Sächsischen das für Fremdlinge schwer zu entschlüsselnde »Schaggeliehne!« wurde.

Da wir nicht nach Paris, Rom oder Stockholm fahren durften, gelangte wenigstens auf diese Weise etwas westliches Flair in die Familie. Und so hörten Junge Pioniere auf Namen wie Kevin, Ramona, Marcel, Mario und Sven. Namen aus dem Ostblock tauchten übrigens nicht auf. Ich kannte keinen Wladimir, keinen Marek oder Pavel.

In den letzten Jahren der DDR begann plötzlich – und das fand ich sehr sympathisch – eine Renaissance altdeutscher Namen, die in der Generation meiner Großeltern gebräuchlich waren und bei deren Nennung ich Kaiser-Wilhelm-Bärte, weiße Hemden mit Westen, züchtige Damenfrisuren und lange Kleider vor Augen habe. Auf Bildern aus jener Zeit guckten die Fotografierten immer ernst. Oder haben Sie auf einem Foto je eine lächelnde Großmutter gesehen?

Auch heute gibt es in den jungen Familien wieder Franz und Helene, Paul und Sophie, Maximilian und Charlotte.

In einer Studie, die Experten der Leipziger Universität verfassten, wird übrigens festgestellt, dass Eltern mit geringem Bildungsniveau dazu neigen, sich an den Namen von Prominenten zu orientieren, und nach jenen ihre Kinder benennen. So erklären sich Vornamen wie Blue, Maddox oder Summer.

Komischerweise habe ich noch nie gelesen, dass Politiker bei der Namensgebung als Vorbild dienen. Keine Angela in Sicht und kein Peer. (Bekam er von seinen Eltern diesen Vornamen nach Peer Gynt oder nach der legendären Zigarettensorte Peer Export …?)

Manche Kinder haben es wirklich nicht einfach und müssen sich wegen des merkwürdigen Geschmacks ihrer Eltern ein Leben lang frotzeln lassen, weil sie Rapunzel, Winnetou oder Tarzan heißen. Wenn der Tarzan später zum Hänfling gerät, kann das ganz schön belastend sein. Oder wenn es die Eltern gar zu exotisch wollen und ihr Kind Pazifik nennen oder Ducati, Skywalker oder Eisi. Nicht selten stoßen wir auf Vornamen, die der Spross ein Leben lang buchstabieren muss; besser hätte man ihm gleich eine Visitenkarte mit ins Leben gegeben: Chukwunazaekpere und Almontaserbellah. Da muss selbst der Lehrer jedes Mal nachschlagen, wenn er das Kind aufrufen will.

In den letzten Jahren tat sich nun etwas vollends Besonderes: In einer vielfach säkularen Welt gibt es ausgerechnet einen Trend zu biblischen Namen. Ein Teil der zweiten Generation Deutscher nach dem Mord an den Juden gibt den Kindern überraschenderweise Vornamen aus dem Alten Testament: Adam, Elias, Simon, Samuel, Noah, Jonas, Joshua, Levi, Sara oder Jakob.

Wie viele von den Eltern werden wohl die Geschichten kennen, die sich mit diesen Namen verbinden?

Keine Überraschung

In meinem großen Freundes- und Bekanntenkreis gab es kaum jemand, der nicht mit Mitte zwanzig verheiratet gewesen wäre. Das war eben so. (Es war auch in der DDR die einzige Chance, einen Antrag auf eine eigene Wohnung stellen zu können.)

Die Heirat erfolgte in der uralten Tradition, dass – und darüber dachte gar niemand nach – automatisch der Name des Mannes als gemeinsamer angenommen wurde. Die Kinder des Paares gaben – wie seit Jahrhunderten – diesen Namen weiter. Künftige Familienforscher brauchen bei der Erstellung von Stammbäumen starke Nerven, wenn sie nicht doch irgendwann wegen der verschiedenen Partner mit den jeweiligen und gemeinsamen Kindern kapitulieren.

Auch wenn der Name der Frau viel schöner klang, hieß das Paar zu meiner Zeit eben dann Meier, Schulze oder Schmidt. Das alte Spiel »Vater, Mutter, Kind« bedeutete logischerweise, dass alle drei denselben Familiennamen trugen.

Meine Generation ist auch die letzte, die das Geschlecht des Kindes erst bei der Geburt erfuhr. Nur wenige junge Leute halten das heute noch so. Oder behalten es für sich.

In unserer Generation gab es Spannung bis zuletzt – bei der größten Überraschung, die die Natur einem Menschen bescheren kann.

Heutzutage hat sich eine Erfurter Firma darauf spezialisiert, die Ultraschall-Aufnahme des ungeborenen Kindes nach Wunsch als Abbildung auf eine Tasse oder ein T-Shirt zu drucken … alles, was möglich ist, wird eben gemacht.

Als ich Vater wurde, gab es (und gibt es bestimmt auch heute noch) im Vorfeld die Redensart: »Uns ist es egal, was es wird. Hauptsache gesund!« Wenn die Schwangere im Gesicht besonders hübsch aussah, geradezu aufblühte, dann meinte der Volksmund: »Es wird bestimmt ein Junge!«

Am Telefon erfuhren die Väter beim Anruf in der Entbindungsklinik in den meisten Fällen nicht, ob es ein Mädchen oder ein Junge war. Das zu sagen überließ man den jungen Müttern. Auch ich habe das Geschlecht unseres Kindes erst von meiner Frau erfahren. Es soll nämlich damals noch vorgekommen sein, dass mancher Vater – unvorstellbar, aber wahr – die junge Mutter nicht besuchte, weil es »nur« ein Mädchen geworden war …

Nach dem Wunder der Geburt gab es für mich an jenem Tag noch eins dazu: Ich habe im Dezember 1971, mitten in der DDR in einem zu jener Jahreszeit üblicherweise karg mit Grünpflanzen ausgestatteten Blumengeschäft – Schnittblumen bekommen! Schnittblumen!!! Im Dezember!!!

Vor dekorierten Tradeskantien, Chlorophytum, wegen der weiß-grünen Farben auch Sachsenband genannt, und Asparagus (mir vertraute Namen aus meiner Gärtnerzeit) blickte ich auf einen Strauß roter Rosen wie auf eine Fata Morgana!

Ich konnte es gar nicht fassen, waren das tatsächlich echte Blumen, oder narrte mich ein Kunstblumenerzeugnis aus Sebnitz?

Die Rosen standen dort in einem Gefäß, und ich fragte zaghaft, ob ich sie vielleicht erwerben könnte. Dies wurde zu meinem grenzenlosen Erstaunen bejaht. Vermutlich hatte jemand kurzfristig Panik bekommen und die Hochzeit abgesagt, oder die Leiterin der Delegation einer sozialistischen Schwesterpartei aus unseren Bruderstaaten war plötzlich erkrankt. Nur so etwas konnte passiert sein. Dieser glückliche Umstand verhalf mir zu einem Strauß Rosen für meine liebe Frau und junge Mutter.

Nach meinem Besuch bei Stefanie und der Besichtigung unseres Sohnes bin ich flugs zu meinem Freund Pepe gelaufen, und wir haben in der nächsten Kneipe auf Sascha angestoßen.

Die Umschreibungen, wenn eine Frau schwanger ist, haben sich über die Jahre sehr verändert. In meiner Kindheit sprachen die Älteren davon in blumigen Sätzen. So sagte man beispielsweise: »Sie ist in anderen Umständen« oder »Es soll etwas unterwegs sein« oder gar »Sie ist guter Hoffnung«.

Heute ist eine Frau einfach schwanger, zudem gibt es in bestimmten Kreisen mehr als saloppe Formulierungen: »Wir haben was in der Pipeline.«. Ich hörte auch schon: »Wir haben da einen Braten in der Röhre.«

Frauen wurden früher viel eher Mutter. Heute sind sie oft schon über dreißig Jahre alt, wenn sich Nachwuchs einstellt. Das bedeutet, dass sie um die fünfzig sind, wenn die Kinder Volljährigkeit erreicht haben. Die Kinder gehen aber heutzutage wiederum später aus dem Haus. Da kann es passieren, dass die Mütter schon sechzig oder darüber sind.

Also quasi: Kinder aus dem Haus und – ab in die Rente.

Die Bestellung

Als Kind war ich mit meinen Eltern am Wochenende nie in einem Lokal essen. Dazu reichte bei uns in den fünfziger Jahren einfach nicht das Geld. Es wurde selbstverständlich zu Hause gegessen. Der Sonntagsbraten war noch ein Begriff. Fleischverbrauch in damaliger Größenordnung wäre heute ein Segen für unsere Umwelt.

Das Äußerste an gastronomischem Genuss war bei einem sonntäglichen Ausflug zum Nachmittagskaffee ein Stück Kuchen oder Torte.

Das ist heute glücklicherweise bei vielen Familien anders, ein Besuch im Kaffeehaus oder Lokal eine Selbstverständlichkeit. Was ich aber vielerorts beobachtet habe: Das Kind bekommt heute von den Eltern nicht etwas empfohlen oder gar bestellt. Das Demokratiespiel greift selbst im Restaurant um sich. Das Kind kann selbstverständlich wählen, selbst wenn es damit altersmäßig vielleicht überfordert ist.

Ich belauschte einmal eine Familie am Nachbartisch. Die junge Mutter las ihrem knapp fünfjährigen Sohn die üppige Speisekarte vor. Die ganze gastronomische Litanei: von Wiener Schnitzel bis Königsberger Klopse. Von Gnocchi mit Schinken bis Spaghetti bolognese. Von Rotbarschfilet bis Roulade.

Es war nicht auszumachen, ob der Sohn der Speisekartenrezitation die gleiche Aufmerksamkeit entgegenbrachte, mit der die Vortragende die Lektüre zelebrierte. Der kleine Bursche rollte jedenfalls mit gelangweiltem Gesicht einen winzigen Traktor auf der Tischplatte hin und her und fragte seine Mutter, nachdem sie den Vortrag (auch mündlich fehlerfrei bei fremdsprachigen Gerichten à la Kohrdong blöh) beendet hatte und eine kurze Pause entstanden war: »Was gibts ’n noch?«

Die Mutter atmete hörbar aus.

»Das ist doch genug! Was willst du denn nun essen?«

»Ich hab gar keinen Hunger.«

»Du sollst aber was essen.«

»Aber wenn ich keinen Hunger habe.«

»Iss was Kleines.«

»Eis, Eis!«

Und da wurde die Eiskarte vorgelesen.

Die Sache mit der Erziehung

Meine Eltern haben all das, was sie im Leben für wichtig hielten, an ihre beiden Söhne weitergegeben. Dazu zählten verschiedene Anstandsregeln. Also was man macht und was man nicht macht. Im Alltag gegenüber Kindern und Erwachsenen, im Spiel mit Gleichaltrigen, im Benehmen bei Tisch.

Welchen Eindruck man hinterließ, war in den fünfziger Jahren noch wichtig, drum fiel bei einem gewissen Aus-der-Reihe-Tanzen der Satz: »Was sollen denn da die Leute denken?!«

Es war für mich selbstverständlich, in der Straßenbahn aufzustehen, wenn alte Menschen einstiegen und kein Platz mehr frei war. Alte genossen einen gewissen Respekt. Auch wenn sie einem völlig fremd waren.

Es gab zwischen Eltern und Kindern feste Absprachen. Hielt man sich nicht daran, zog das Konsequenzen nach sich. Das Schlimmste war für ein Kind, wenn es Stubenarrest hatte. Damit bestraft man allerdings heute im Zeitalter der Medien niemanden mehr. Heute muss man das Gegenteil machen. Raus ins Freie. Pause vom Smartphone und Tablet. Nicht erst mal nach der Schule zwei Stunden Monster totbomben.

Unsere Eltern hielten uns zur Selbstständigkeit an und trauten uns einfach etwas zu. Sie wussten nicht, wo wir spielten, aber abends um sechs hatten wir in der Wohnung zu sein. Und wir waren da. Auch ohne Uhr. War keine Kirchturmuhr zu sehen, fragten wir den nächsten Erwachsenen: »Können Sie mir bitte mal sagen, wie spät es ist?«

Wie ist die Lage heute?

Im »Stern« las ich einen Artikel mit dem Grundtenor, dass Kinder ihre Eltern aufforderten, endlich wieder mit der Erziehung anzufangen. Kinder brauchen klare Ansagen. Und sie sind auch froh, wenn man ihnen Grenzen setzt. Sie können es schlecht selbst. Später, im Zusammenleben in der Gesellschaft, stoßen sie sowieso sehr schnell an Grenzen.

Es gab noch nie eine Zeit, in der man sich so viel Gedanken um Kindererziehung machte wie in unserer. Der Büchermarkt ertrinkt in Ratgeber-Schriften zu diesem Thema.

Kinder spüren, wenn ihre Eltern verunsichert sind. Die scheiternden Ehen und Partnerschaften tun ein Übriges. Und die Nachrichten, die sie ja am Rande auch mitbekommen, führen mitunter dazu, dass Kinder ihre Welt als unsicher wahrnehmen.

Sie müssen vor allem über die Eltern lernen, ihr Leben zu strukturieren. Kinder sind keine Partner, sie brauchen richtige Eltern. Hört man zufällig dieses und jenes Gespräch mit, zeigt sich, dass manche Beziehung zwischen Eltern und Kindern statt von genauen Absprachen heute mehr von Verhandlungen geprägt ist.

Eine Bekannte erlebte, wie ein Kind beim Arzt nicht bereit war, sich für die Diagnose einer Blutprobe zu unterziehen. Weinen und Geschrei, Diskussion ohne Ende. Die Frau will ihren Mann noch telefonisch konsultieren, ob er von der Arbeit zum Arzt eilen kann, um seine Überredungskünste auszuprobieren. Am Schluss klappt es schließlich doch noch.

Um welchen Preis?

Die erschöpfte Mutter gibt einer Patientin im Wartezimmer Auskunft: »Das hat mich eben einen Fernseher für das Kinderzimmer gekostet.«

Väter machen auf Kumpel. Da und dort hat sich zum Beispiel eingebürgert, dass der Vater seinem Sohn gestattet, ihn mit dem Vornamen anzusprechen. Was bringt diese Kumpanei? Vater und Sohn bleiben Vater und Sohn.

Die Beobachtung übertriebener Fürsorge führte zu dem Begriff Helikopter-Eltern. Wie ein Hubschrauber kreisen sie um ihre Kinder. Und sie wollen natürlich für ihre Kleinen nur das Beste. Das geht im Extremfall bis zu edlen Kindergärten, die sich dann zum Beispiel »Little Giants« nennen. Oder luxuriöse Einrichtungen für VIBs – »Very Important Babies«.

Unser Sohn Sascha war in einem evangelischen Kindergarten (das kreative Spiel ohne Ideologie tat ihm zu DDR-Zeiten besonders gut). In dem Begriff Kindergarten gehen Kind und Garten eine wunderbare Verbindung ein. Da wächst etwas natürlich unter Obhut heran. Viel trister finde ich jene Bezeichnung, die die Neuzeit hervorgebracht hat: »Kindertagesstätte«. Noch schlimmer ist die unentwegt zu hörende und zu lesende Abkürzung »Kita«.

»Es fehlen Kitas …« oder »Dort wurde eine neue Kita eröffnet …«

Wussten Sie schon, dass es auch eine Huta gibt …?

Das ist eine Tagesstätte für Hunde!

Dort können arbeitende Menschen zum Beispiel für elf Euro pro Tag ihr Tier abgeben.

Aber zurück zur Kita: Wieso sprechen Minister, Bürgermeister, Mütter und Väter diese beiden sinnentleerten Silben überall aus, statt wieder wie seit ewigen Zeiten das schöne Wort »Kindergarten« zu benutzen?

Haben die Leute nicht mal mehr Zeit für diese vier Silben?

Als besonders tragisch empfinde ich nämlich: In dem Begriff »Kita« sind die Kinder weg! Sie werden auf »Ki« reduziert. Das ist ja noch schlimmer als »Kids«.

Und was ist aus der Kindergärtnerin geworden? Ist sie nunmehr eine Kita-Kraft?

Heutzutage muss man nach Großbritannien fahren, um das Wort »Kindergarten« wieder einmal zu hören.

Aber ich wollte ja von den Formen der Erziehung erzählen.

In einer Zeitschrift las ich, dass es manchen Eltern nicht reicht, ihr Kind mit dem Auto zur Schule zu bringen, sie tragen den Ranzen und begleiten es selbst bis ins Klassenzimmer. Dort versuchen sie dem Lehrer schnell noch zu erklären, wie der Unterricht aussehen muss. Manche packen auch die Kinder in Watte. Eine Lehrerin erzählte mir, dass sich beim freitäglichen Sportunterricht ein kleiner Schüler einen Muskelkater eingehandelt hat. Dann kommt es schon vor, dass deshalb am Montag »wegen Krankheit« ein Platz in der Klasse leer bleibt.

Es ist sogar passiert, dass Eltern bei Meinungsverschiedenheiten dem Lehrer mit einem Advokaten drohen. Und auch das hat es gegeben: Bei einer Auseinandersetzung wurde die Lehrerin von einem Schüler siegessicher mit dem Satz konfrontiert: »Mein Vater ist Rechtsanwalt.« Nach dem Motto »Du wirst schon sehen, was du davon hast!«

Besondere Erfahrungen machen auch Kinderärzte. Eltern »informieren« sich vorher im Internet und bringen in die Praxis gleich Diagnose und Therapie mit.

Es gibt heute mitunter eine übertriebene Angst vor Unfällen.

Klar, als ich 1950 in die Schule kam, gab es wenig Verkehr auf den Straßen, aber aufpassen mussten wir trotzdem, denn wir hatten sechs Straßen zu überqueren. Den Weg hat mir meine Mutter einmal gezeigt, und dann war alles klar. Ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen sind doch stolz, wenn sie den Weg zur Schule allein zu Fuß oder mit dem Fahrrad zurückgelegt haben.

Aber weil die Deutschen bekanntermaßen geradezu süchtig nach Krimis sind, scheint das dazu geführt zu haben, dass viele Eltern mittlerweile hinter jedem Busch einen potentiellen Kindesentführer oder -schänder vermuten. Dabei zeigt die Statistik, dass 90 Prozent der Fälle im familiären Umfeld passieren.

Ein Drittel der Eltern – so schätzen Fachleute – muss man als solche Helikopter-Eltern einstufen, die ständig um ihre Kinder kreisen. Das Überbehütet-Sein führt dazu, dass sich auf manchen Spielplätzen mehr Eltern als Kinder versammeln.

In der Generation meiner Eltern schob kaum ein Vater den Kinderwagen. Auf Fotos sieht man die Hände der Mutter an der Stange des Wagens, und der stolze Vater geht daneben. Als ich selbst Vater wurde, war es schon selbstverständlich, das Baby auszufahren.

Die heutigen Eltern gehen mit ihren Kindern nun wiederum anders um. Wie oft kommt einem ein Vater mit dem Kind im Tragetuch entgegen. Immer mehr Väter bleiben eine Zeitlang zu Hause und kümmern sich in ihrer beruflichen Pause um die Neugeborenen. Eine schöne Entwicklung. Heute scheint es unvorstellbar, dass man auf einem Kinderspielplatz oder irgendwo im Freien Zeuge einer körperlichen Züchtigung von Kindern werden kann. Das blieb früher nicht aus.

In meiner Kindheit wurde in artige und unartige Kinder unterteilt (darauf nahm dann der Weihnachtsmann Bezug). Dazu gesellten sich Attribute wie garstig, wenn der Spross mal gar nicht hören wollte, und folgsam, wenn er den Anforderungen entsprach.

In meiner Generation war in den vierziger und fünfziger Jahren des vorigen Jahrhunderts die legendäre »Tracht Prügel«, durch Vater oder Mutter verabreicht, noch üblich.

Meine Eltern praktizierten das glücklicherweise nicht. Es kam im Ernstfall höchstens mal zu einer Drohung: »Du kriegst gleich eine geschwalbt!« Oder: »Du kriegst gleich eine gedachtelt!« Dabei blieb es.

Aber Freunde und Klassenkameraden machten weitaus schlechtere Erfahrungen. Die deutsche Sprache hat in diesem Zusammenhang einiges zu bieten. Die Jungs bezogen »Dresche« oder haben »Sänge« gekriegt, wurden »verwamst«, bekamen paar »hinter de Leffl«. In Zwickau war auch die Formulierung »Ich habe Haue gekriegt!« üblich – das war das Substantiv von »verhauen«. In meiner Heimatstadt konnte man eine »Faunz« einkassieren, das war der in dieser Region übliche Begriff für eine »Backpfeife« oder »Ohrfeige«.

Die schlimmere und intensivere Variante nach unbotmäßigem Verhalten umfasste in manchen Familien Schläge mit dem Teppichklopfer (sächsisch »Däbbichglobbr«). Das ist zum Glück ein inzwischen weitestgehend ausgestorbenes Ding. Mit dem Nachfolger dieses Haushaltgegenstandes wäre eine Züchtigung gar nicht mehr möglich, denn wie soll man jemanden mit einem Staubsauger verhauen?

Meine Frau kennt noch die Parodie (der Dichter ist leider unbekannt) eines Weihnachtsliedes, die in ihrer Klasse gesungen wurde:

»Leise rieselt die Vier

auf das Zeugnispapier.

Hör nur, wie lieblich es schallt,

wenn Mutter mit’m Ausklopfer knallt!«

Es soll auch Kinder gegeben haben, die in Ahnung des drohenden Unheils dieses Züchtigungsgerät beizeiten versteckt haben. Da sich manche Mutter beruhigt hatte, bis das Ding wieder auftauchte, fiel die anschließende »Klopperei« aus.

Kinder wurden damals tatsächlich auch mit einem hölzernen Kochlöffel, einem Kleiderbügel oder einem Gürtel gezüchtigt. Oder, eher im dörflichen Milieu, gar mit einem Ochsenziemer. Mit diesem Begriff können zum Glück bloß noch die Angehörigen meiner Generation überhaupt etwas anfangen.

Wie sah er aus? Sie können die grässliche Zuchtrute im Internet betrachten! Wie der Name schon sagt, war er für die Züchtigung von Ochsen vorgesehen, was schon schlimm genug ist, aber die Vorstellung, welcher Schaden dadurch dem Körper eines Kindes bzw. einer kleinen Kinderseele zugefügt werden konnte … die erspare ich mir jetzt mal.

Der Rohrstock war in meiner Schulzeit bereits verschwunden, doch ich entsinne mich an einen Lehrer, der dem Schüler schon mal eine »Kopfnuss« verpasste. Es kam auch vor, dass Lehrer mit dem Lineal nicht nur exakte Linien auf dem Papier zogen, sondern es auf die Finger eines Schülers sausen ließen.

Auch das Schlüsselbund des Lehrers flog mitunter in Richtung eines undisziplinierten Schülers. Und ihm war völlig egal, an welcher Stelle des Körpers es landete. Mein langjähriger Freund Rudi, mit dem ich ab 1953 die Schulbank drückte, erinnert sich daran, dass unser Klassenlehrer S. undisziplinierten Schülern in die Wange kniff.

Aber das waren Ausnahmen, und dieses Tun blieb Anfang der fünfziger Jahre auf ältere Lehrer beschränkt. Die Prügelstrafe in Schulen wurde in der DDR gleich 1949 abgeschafft, in der Bundesrepublik erst 1973 und in Bayern gar erst 1980.

Es war nicht allein die körperliche Züchtigung, nein, ich habe auch noch zwei Lehrer kennengelernt, die die Schüler dermaßen anschrien, dass es über alle Stockwerke des Schulhauses zu hören war und die kleinen Delinquenten vor Angst zitterten.

Gewalt gegen Kinder ist also glücklicherweise als Massenphänomen verschwunden. Studien gehen aber davon aus, dass immer noch 10 bis 15 Prozent aller Eltern ihre Kinder körperlich bestrafen. Und das hinterlässt Narben am Körper und an der Seele.

Um die 4000 Fälle von Kindesmisshandlung werden im Schnitt pro Jahr bei der Polizei gemeldet. Die Gesellschaft ist sensibler, die Nachbarn sind aufmerksamer geworden. So hellt sich allmählich die Dunkelziffer auf.

In meiner Kindheit oder Jugend habe ich nie davon gehört, dass Mütter oder Eltern ihr Kind haben verhungern oder verdursten lassen. Bestimmt gab es das auch, aber wenn ich heute in einer Zeitung lese, dass die Mutter »überfordert« gewesen sei, dann denke ich an die Mütter unserer Generation, die mit zwei, drei oder mehr Kindern in den Bombenkellern saßen, in Kriegs- und Nachkriegszeiten für Nahrung sorgen mussten, hungerten. Was diese Frauen für ihre Kinder geleistet haben! Ganz zu schweigen von jenen, die aus ihrer Heimat vertrieben wurden und bei Wind und Wetter über die Landstraßen zogen.

Eine andere Beobachtung: Als ich Vater wurde, war es noch üblich, mit einem weinenden Kind Orte zu verlassen, an denen Menschen jemandem zuhörten. Prinzipiell. Man nahm einfach Rücksicht, wollte die Zuhörenden nicht stören. Heute treffe ich immer wieder auf Mütter, die scheinbar so denken: Ich will die Rede, die Lesung oder was immer hören, auch, wenn ich ein kleines Kind mithabe, das plärrt. Da müsst ihr eben durch!

Ich habe das bei einer Veranstaltung mit knapp zweihundert Menschen erlebt. Hinter den Reihen lief eine junge Mutter mit dem quengelnden Kleinkind auf und ab und ließ sich nicht aus der Ruhe bringen. Kopfschütteln, manche drehten sich nach hinten.

Für das Publikum und den Vortragenden eine Zumutung.

Sie wollte einfach nicht auf die Lesung verzichten.

Nun könnte ich mich ja geehrt fühlen, aber ich fühlte mich lediglich gestört.

Selbstverständlich sind Kinder das Schönste auf der Welt. Aber nicht quengelnd bei einer Lesung oder einer Theaterpremiere!

Erst nachdem ich meinen Vortrag unterbrochen hatte und darauf hinwies, dass wir der jungen Mutter doch bitte Gelegenheit geben wollen, ihr Kind im Freien zu beruhigen, damit auch in den hinteren Reihen alles zu verstehen ist, hatte sie es endlich kapiert und räumte das Feld.

Und alle klatschten Beifall.

Kinder sollen in der freien Natur herumtoben, im Wald und auf der Wiese oder wenigstens in der Stadt auf einem schön gestalteten Spielplatz. Und sie haben (hoffentlich) auch ein Zimmer in der Wohnung, wo sie sich nach Herzenslust beim Spiel bewegen können.

Leider gibt es Eltern, die nichts dagegen haben, wenn die Kinder beispielsweise ihr Spielzimmer in mein Lieblingskaffeehaus verlegen. Sie kriechen laut kreischend durch die Gänge, behindern die Kellner bei ihrer Arbeit. Wenn die darauf hinweisen, dass sie nicht damit rechnen, wenn sie mit dem Tablett um die Ecke getrabt kommen, dass dort Kinder auf dem Fußboden spielen, dann müssen sie sich noch den Vorwurf der Kinderfeindlichkeit gefallen lassen. Dabei geht es eigentlich um mangelnde Erziehung nach dem Motto »Mein Kind darf das – und damit haben sich alle anderen abzufinden!«

In solchen Momenten entschwebt selbst die Muse des Kaffeehauses.

Nein, ich bin nicht kinderfeindlich! Aber in meinem Kaffeehaus will ich in Ruhe meinen Kaffee trinken. Und ungestört plaudern.

Es ist eben zu schade, dass es niemanden gibt, der in solchen Fällen die Eltern erzieht.

Mit Betroffenheit habe ich im »Stern« gelesen, dass Burn-out und Depressionen inzwischen auch bei Kindern vorkommen. Ursache des kindlichen Stresses ist oft die hohe Erwartungshaltung der Eltern. Sie haben übertriebene Vorstellungen, was aus »meinem Kind« werden soll. Das Ende vom bösen Lied: Einschlafschwierigkeiten, Kopf- und Bauchschmerzen, Lustlosigkeit, Müdigkeit.

In meiner Kindheit kannte ich keine Kinder mit Schlafstörungen. Neben meinem Bett hätte man Holz hacken können. Ich wurde nie nachts wach oder habe stundenlang wach gelegen. Am Morgen war ich frisch und fröhlich. Das scheint heute für Kinder nicht mehr die Norm zu sein.

20,8 Prozent der Kinder mit hohem Stresslevel haben das Gefühl, nicht zu schaffen, was die Eltern von ihnen verlangen. Wer Stress hat, reagiert bekanntermaßen aggressiv, ist weniger leistungsbereit.

Mehr als 85 Prozent dieser Kinder sagen, dass sie Termine wahrnehmen müssen, die ihnen keinen Spaß machen. Aber neun von zehn Eltern gestresster Kinder glauben nicht, dass sie ihr Kind überfordern.

Studienleiter Holger Ziegler von der Universität Bielefeld meint: »Man sollte darauf schauen, wann der Wille, sein Kind zu unterstützen, überhandnimmt und für das Kind eine Art von Förderregime darstellt.«

Die Eltern agieren dann sozusagen als freundliche Diktatoren, wollen aber natürlich nur das Beste für ihren Nachwuchs.

Liebe Eltern, lasst die Kinder in Ruhe!

Meiner Generation ist das gut bekommen.

Geschenke

Wir wussten als Kinder nicht, was wir zu Weihnachten oder zum Geburtstag bekommen würden. Ein Geschenk war bei allem bescheidenen Wert und bei der Einfachheit der vierziger und fünfziger Jahre immer noch eine Überraschung.

Dass wir eine glückliche Kindheit hatten, hat auch damit zu tun, dass wir keine anderen – besseren – Zeiten kannten. Das schützte uns vor Unzufriedenheit. Wir nahmen logischerweise die Zeiten so, wie sie waren. Wenn man den Geschmack von Schokolade nicht kennt, kann man sich nicht danach sehnen.

Ich habe übrigens nie vor Weihnachten in Schränken gestöbert, um zu erfahren, was für Weihnachtsgeschenke die Eltern eingekauft hatten.

Ich wollte mich nicht um diese Überraschung bringen.

Meine Mutter hatte mir erzählt, dass sie als kleines Mädchen einmal durch das Schlüsselloch ins Weihnachtszimmer geguckt hatte. Dort sah sie eine Puppe, die sie dann auch bekam, doch es war keine Überraschung mehr. Sie hat sich im Nachhinein sehr über sich geärgert und machte es nie wieder.

Heute werden Geschenke in vielen Familien von den Kindern eher bestellt (nachdem die Werbung es geschafft hat, sie ihnen einzureden), von den Eltern besorgt und ausgeliefert.

Die Spanne zwischen Wunsch und Erfüllung ist für viele sehr kurz geworden.

(Mein erstes Fahrrad mit Gangschaltung besaß ich mit 47 Jahren …) Wie sollen sich da noch wahrhafte Freude und Überraschung einstellen, wenn den Beschenkten manchmal schon an der Größe des Kartons klar ist, welcher ihrer Wünsche darin verpackt ist. Für eine Weile macht das neue Stück zwar Spaß, doch bald beginnt das Schielen nach dem nächsten Produkt, und so manches Kinderzimmer mutiert mehr und mehr zum Lagerraum eines Spielwarenladens.

Wenn die Eltern arbeiten, ist die Zeit knapp. Sind sie einigermaßen wohlhabend, dann haben sie zwar Geld, aber kaum Zeit. In einer Zeitschrift habe ich gelesen, dass diese Marktlücke von findigen Leuten schnell entdeckt wurde. Es gründeten sich Agenturen, die zum Beispiel Kindergeburtstagsfeiern organisieren. Die engagieren dann einen Clown, entwerfen eine komplette Mottoparty – Kostüme, Dekorationen und Programm eingeschlossen.

»Ich sehe was, was du nicht siehst …«, Quartett spielen, Topfschlagen oder »Die Reise nach Jerusalem« reichen schon lange nicht mehr. Das wäre doch lächerlich. Es sei denn, man fährt mit den Kindern wirklich nach Jerusalem.

Da kommt ein Kind von einer Party und schwärmt, es gab dort Cupcakes, verziert mit den Namen der Gäste. Also muss man das nächste Mal die Sache toppen. Deshalb gibt es eben eine Torte mit einem Piratenmotiv und eine komplette Ausstattung im Freibeuterstil. Und die Meute hat die Chance, die Wohnung zu entern. Unter Umständen ist dann das Teuerste an der Party die anschließende Malerrechnung …

Werden die Kinder älter, setzt sich dieser Trend fort: »Topmodel-Party« inklusive Fotoshooting und Schminken.

Womit will man das übertreffen?

Vielleicht mit einem Feuerwerk?

Da fällt mir ein … das hatte dieser und jener ja schon zum Schulanfang …

Idyll

Meine Mutter erzählte, dass mir das erste Schuljahr schwergefallen sei.

Nach der Untersuchung für die Einschulung war man der Meinung, dass ich ruhig schon mit sechs Jahren die Schule besuchen könnte. Ich kam auch auf meiner Schiefertafel im Schreiben und Rechnen gut mit – das war kein Problem. Dieses lag woanders. Mein bester Spielkamerad Christian Schuh in der Nachbarwohnung war entweder ein Jahr jünger oder wurde zurückgestellt, und ich beklagte mich bei meiner Mutter, dass er noch spielen könne, während ich jeden Morgen meinen Schulweg antreten musste. Ich spielte doch so gern und konnte darin auch völlig versinken. Und nun musste ich »egal in die blöde Schule«.

Instinktiv fühlte ich mich um ein Jahr verträumter Spielerei betrogen und bekam zu allem Überfluss sogar noch Aufgaben, die ich zu Hause erledigen musste!

An diesen ABC-Schützen Lange-Bernd, wie ich in Zwickau genannt wurde, erinnerte mich ein kleiner Junge, den ich unweit meiner Wohnung beobachtete. Auf einem von Bäumen gesäumten Weg zwischen einer Grünanlage und einer Schule lief er vor mir her. Sein Ranzen wirkte auf dem schmalen Rücken reichlich überdimensioniert. Ranzen sind im Vergleich zu meiner Schulzeit heute generell viel größer und vor allem viel schwerer. Ich empfinde es als Zumutung, was die kleinen Jungs und Mädchen da teilweise durch die Gegend schleppen müssen. Und einige Orthopäden haben mit Recht ihre Stimme dagegen erhoben.

Ich hörte den kleinen Burschen vor sich hin reden. Als ich ihn überholte, sah ich, dass seine Hände einen Kuschelbär hielten. Er neigte gerade den Kopf zu seinem Liebling und küsste ihn innig. Dann erzählte er ihm Geschichten – vermutlich von seinem Schultag, seinen Freunden oder Lehrern. Endlich konnte er mal plappern, ohne dass er ermahnt wurde.

Ich dachte daran, dass wir früher generell nichts Privates mit in die Schule nehmen durften. Tauchte dergleichen auf, wurde das Objekt erst einmal beschlagnahmt.

Jungen wie ihn im Monolog mit dem Lieblingsplüschtier gab es schon vor fünfzig, vor hundert Jahren, und diese Szene kündete für mich von einer heilen Welt.

Vielleicht hätte dieser kleine Bursche – wie ich Jahrzehnte früher – gern ein Jahr länger in seinem Kindergarten oder zu Hause völlig versunken gespielt.

Willkommen und Abschied

Mein Großvater wäre nie auf die Idee gekommen, seine Enkel zu umarmen. Er hat das nicht einmal bei seinen Kindern gemacht. Man gab sich die Hand. Auch die Geschwister meines Vaters umarmten sich nicht bei der Begrüßung. Das ging doch alles sehr förmlich vor sich. Umarmungen waren seltenen Ereignissen vorbehalten, zum Beispiel einer Hochzeit oder schicksalhaften Ereignissen wie einer Beerdigung.

In meiner Jugendzeit in den sechziger Jahren waren Umarmungen selbst unter Freunden nicht üblich. Wenn wir uns trafen, dann lief alles über den förmlichen Händedruck. Man boxte höchstens mal seinen Freund kumpelhaft auf den Oberarm mit einer saloppen Bemerkung wie: »Na, du alter Heini!«

Auch zum ersten Rendezvous mit einer neuen Eroberung gab man sich die Hand. Geküsst wurde nicht unter Zeugen.

Doch noch in unserer Generation kam dann irgendwann der Umbruch, setzte sich diese herzliche Art der Begrüßung durch. So herrschen auch in Deutschland mittlerweile südeuropäische Verhältnisse. Umarmungen sind heute selbstverständlich.

Was sich in der DDR zum Glück nie durchgesetzt hat, war die Art, wie sich sowjetische Genossen begrüßten. Klar, Breschnew und Honecker waren im Kuss vereint, aber die ostdeutschen Genossen knutschten sich nicht gegenseitig ab. Hier endete »Von der Sowjetunion lernen heißt siegen lernen«.

Selbstverständlicher Teil der Erziehung war in meiner Generation, dass ich als Kind alle Hausbewohner zu grüßen hatte, natürlich auch, wenn ich sie auf der Straße traf. Weiterhin wurden uns bekannte Nachbarn und selbstverständlich meine Lehrer gegrüßt. Und die Verkäuferinnen, wenn ich einen Laden betrat.

Als ich zum ersten Mal bei meinem Onkel auf dem Dorf in Thüringen Ferien machte, wies mich meine Mutter darauf hin, dass ich alle Bewohner des Ortes grüßen sollte. »Das macht man so auf dem Dorf.« Bei den wenigen Einwohnern der etwa sechs, sieben Gehöfte in Döblitz schien mir das verständlich, in meiner Heimatstadt Zwickau hingegen wäre ich nie mit Grüßen fertig geworden, wenn ich den Brauch beherzigt hätte.

Der Gruß im Alltag wechselte mit der Tageszeit von »Guten Morgen« über »Guten Tag«, »Guten Abend« und letztlich im privaten Familienkreis bis zu »Gute Nacht«. Natürlich schliffen sich die Grußformeln ab, und so hörte man oft im Alltag »Morgen« oder »Morschn«, »Tag« oder »Daach« und schließlich »N’ahmd«.

Komischerweise habe ich nie »Nacht« gehört, da verzichtete man nicht auf die »gute«.

Da und dort in der Stadt gab es ein paar auffällige Vertreter überzogener Höflichkeit, die mit einer Begrüßungsarie glänzten: »Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Tag!« Die wollten mit ihrem Verhalten in erster Linie Eindruck schinden. Oder man versprach sich etwas von dem so Begrüßten, arbeitete vielleicht als Vertreter und hoffte auf gute Aufträge.

Unter Freunden und Bekannten gab es in meiner Generation noch: »Sei mir gegrüßt!« oder »Ich grüße dich!«. Daraus wurde das – auch von mir gebrauchte »Grüß dich!«.

Als ich vor einiger Zeit in Leipzig die Bernhard-Göring-Straße entlangging, grüßte mich ein Mann meines Alters, der mich offensichtlich vom Kabarett oder durch meine Bücher kannte. Das Besondere war der Gruß an sich, den zu entschlüsseln die heutige junge Generation schon Probleme hätte, da er in zwei verschiedenen Gesellschaftssystemen wurzelte. Er sagte nämlich zu mir im Vorübergehen: »Gott zum Gruße, Jugendfreund!«

Und wie grüßt man heute?

»Hallo.«

»Hallo.«

Tausendmal »Hallo« – an der Kasse im Supermarkt. Auf der Straße, im Laden, im Haus, auf Arbeit. Wenn es mir herausrutscht, dann hänge ich in den meisten Fällen wenigstens noch den althergebrachten »Guten Tag« mit ran.

»Hallo« sagten wir früher entweder am Telefon, um sicherzugehen, dass jemand am Apparat war, oder auf der Straße, wenn zum Beispiel ein altes Mütterchen ihr Taschentuch verloren hatte und wir das von der anderen Straßenseite aus beobachtet hatten. Da wir den Namen der alten Dame nicht kannten, riefen wir: »Hallo!« Sie schaute zu uns herüber, und wir informierten: »Sie haben da was verloren!«.

Selbst die beiden Silben von »Hallo« sind manchen jungen Menschen heute zu aufwendig, und so grüßen sie nach amerikanischer Art mit »Hi« (»Hei«).

In anderer Bedeutung taucht im Deutschen »Hei« als Ausruf oder Bestätigung einer schönen Sache auf: »Hei, hei, hei, so eine Schneeballschlacht, ja, das ist was für die Großen und die Kleinen …!« Dieses »hei« ist vermutlich das Überbleibsel solcher entzückten Ausrufe wie »heißa!« oder gar »heißassa!«, die bei meinen Großeltern noch gebräuchlich waren.

Und die Verabschiedung?

Wenn ich einen alten Ufa-Film sehe und die Kamera eine Abschiedsszene auf einem Bahnsteig einfängt, dann kommt mir ein Bild aus meiner Kindheit in den Sinn.

Die Dampflokomotive tutet, der Zug setzt sich schnaufend in Bewegung. Reisende, die sich aus den Fenstern lehnen, und die Zurückbleibenden winken einander zu – mit Taschentüchern! Der flatternde weiße Wimpel war oft länger zu sehen als jener Reisende, der ihn in den Fahrtwind hielt. Und etliche wischten sich später damit ein paar Abschiedstränen aus dem Gesicht.

Ein ausgestorbener Brauch.

Man mag es einerseits auf die gewachsenen hygienischen Selbstverständlichkeiten zurückführen – heutzutage wedelt man bei der Gefährlichkeit diverser Viren eben nicht mehr mit einem Schnupftuch durch die Gegend. Andererseits benutzt die Mehrheit Papiertaschentücher. Mit denen lässt sich schlecht winken.

Bei mir ist das Papiertaschentuch (übrigens sagten wir – übernommen aus dem Sprachgebrauch der Eltern – auch in der DDR immer Tempotaschentuch, obwohl der Hersteller unter »kriepa« firmierte) prinzipiell nur bei Schnupfen in Benutzung, da mir ein weiches Stofftuch an der Nase einfach lieber ist.

Außer Taschentüchern wurden auch gern Hüte geschwenkt. Die trägt heute kaum jemand, ich sah noch nie einen jungen Mann, der etwa ein Basecap in der Luft von links nach rechts bewegte.

Aber der Hauptgrund für das fehlende Winken ist ja ein ganz logischer: Kein Fenster lässt sich mehr öffnen, kein Kopf schaut mehr aus einem Zug. Die Türen werden automatisch geschlossen, auch die Unsitte des Aufspringens ist damit nicht mehr möglich! Der Zug fährt nahezu lautlos an. Der Abschied ist besiegelt.

Dieser und jener simst vielleicht beim Weggehen noch »Gute Fahrt!« und »Komm bald wieder!« oder – wenn die Liebe gar zu frisch und groß ist: »Ich habe jetzt schon Sehnsucht!«

Ist das nicht schön?!

Sogar der alte deutsche Gruß »Auf Wiedersehen«, der meist zu »Wiedersehn« verkürzt wird, ist bereits auf dem Rückzug, da er vom schnellen »Tschüs!«, »Tschüsi« oder »Ciao« abgelöst wurde. Ich kannte noch Menschen, die vor Jahren jene Leipziger Dialekt-Verabschiedung benutzten, die aus Vorkriegszeiten stammte: »Adsche!« bzw. »Machs adsche!«.

Dem Sächsisch-Unkundigen erschließt sich nicht gleich, dass es sich um eine Verballhornung des französischen »Adieu!« handelt.

In letzter Zeit höre ich von Jüngeren öfters zum Abschied: »Bis die Tage.« Eine etwas kuriose Formulierung, die andeutet, dass man sich hoffentlich in ein paar Tagen wieder sehen wird.

Kürzlich vernahm ich in einem Geschäft die schon lange nicht mehr gehörten Worte: »Auf Wiederschaun!« Es waren in meiner Kindheit meist etwas vornehme Menschen, die sie benutzten. Im privaten ersten Konfektionshaus am Platz verabschiedeten einen so die Verkäufer im Anzug, mit Schlips und Kragen: »Auf Wiederschaun!«

Vom Sinn her ist vermutlich gemeint, dass man ein baldiges Wiederbeschauen ausdrücken will. Man sieht sich nicht nur, sondern beschaut sich!

Und wenn ein Wunsch im Moment nicht erfüllbar war, dann hieß es in meiner Jugend: »Schaun Sie doch mal wieder rein!« Zu DDR-Zeiten mussten wir auf der Suche nach bestimmten Waren allerdings sehr oft wieder reinschauen.

Süßigkeiten

Osterhasen und Weihnachtsmänner aus Schokolade waren in der DDR immer Mangelware. Wurden – wie alles – zugeteilt. Darum traten viele Schokoladenfiguren im duftenden Westpaket die Reise in den Osten an. Wurden vermutlich an der Grenze noch geröntgt, damit im Hohlkörper nicht etwas Verbotenes ins Land geschmuggelt wurde.

Gold oder Rauschgift.

Oder gar eine Botschaft an einen in der DDR tätigen Agenten.

Was bedeutete DDR-Kindern ein Stück echte West-Schokolade? Ein immer erstrebenswerter Genuss. Heute liegen in Dresden, Mühlhausen oder Frankfurt an der Oder in Kinderzimmern kopflose Weihnachtsmänner und Osterhasen, und auf Nachfrage folgt der lakonische Kommentar: »Die Schokolade schmeckt mir nicht!«

Mancher Tafel geht es ähnlich, weil »… da Rosinen drin sind …« oder »… Vollmilch mag ich nicht …«. Und Großeltern kommen mit den Geschmacksgewohnheiten ihrer Enkel nicht so recht klar, weil sie noch den Geschmack von Ersatzschokolade auf der Zunge haben und kaum verstehen, wie es Kindern geht, die nur den Überfluss kennen.

Heutzutage marschiert die Armada der Weihnachtsmänner überall in Deutschland spätestens im Oktober in die Supermärkte (Lebkuchen locken schon ab Anfang September). Die Regale reichen kaum aus für die unterschiedlichen Größen. Mit etwas Glück können die letzten preisgesenkten Knecht Ruprechts noch Ende Februar die ersten Osterhasen in die Kaufhalle hoppeln sehen. Nahtloser Übergang.

Wobei ich mich frage, was aus den gescheiterten Weihnachtsmännern, die beizeiten abtransportiert werden, anschließend gemacht wird? Werden die vielleicht eingeschmolzen und zu Osterhasen umgepresst?

Und was passiert anschließend mit den übrig gebliebenen Osterhasen?

Es fehlt eine verkaufsintensive Schokoladenfigur für das Pfingstfest. Wieso gibt es keine Schokoladen-Pfingstrosen?

Selbst an Pfingstochsen aus der geliebten braunen Masse hat sich noch niemand getraut.

Aber auch die Zeit von Pfingsten bis Oktober, die will überbrückt sein. Da muss man wohl oder übel auf schnöde Schokoladentafeln zurückgreifen.

Überlegen Sie doch bloß mal, ob Ihnen nicht ein Fest in den Sinn kommt, das man mit einer Schokoladenfigur vermarkten könnte. Da fällt mir ein … wie wäre es denn mit den jeweiligen Spielern der Bundesliga, die Meister geworden sind. Im Elfer-Pack.

Das würde sich garantiert lohnen.

Und natürlich in Originalgröße.