7,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

3,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: via tolino media

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

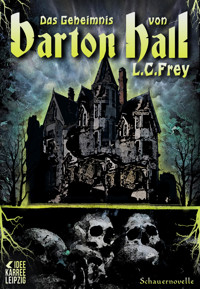

Der Tod ist nicht das Ende. Viel schlimmer. Er ist erst der Anfang ... Port, New Hampshire, am Ende des neunzehnten Jahrhunderts. Nach dem Tod seines vermögenden Vaters zieht der junge Robert Barton zurück in den Stammsitz seiner Familie. Doch das uralte Gebäude beherbergt manches finstere Geheimnis ... Robert beginnt, den merkwürdigen Umständen auf den Grund zu gehen, die zum Tod seines Vaters führten und gerät bald selbst in einen Strudel aus üblen Vorahnungen und uralten Geheimnissen. Während Robert sich mehr und mehr in den Wahn verbotener Bücher und uralter Geheimnisse zurückzieht, erhält er Besuch von dem mysteriösen alten Gelehrten von Meyrinck, der ihn in uralte Geheimnisse einweiht, die kein Mensch wissen sollte ... Als er zu ahnen beginnt, warum sein Vater wirklich sterben musste, ist es auch für Robert längst zu spät zur Umkehr ... Lesen Sie jetzt diese Schauernovelle aus der Welt von L.C. Freys beliebtem Serienhelden Jake Sloburn - sind Sie bereit für das düstere Geheimnis von Barton Hall?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

DAS GEHEIMNIS VON BARTON HALL

EINE SCHAUERNOVELLE AUS DEM JAKE SLOBURN UNIVERSUM

L.C. FREY

Das Geheimnis von Barton Hall,

eine Schauernovelle aus dem Jake Sloburn Universum

L.C. Frey

Deutsche Erstveröffentlichung

© 2014 L.C. Frey

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotografie, Mikrofilm oder andere Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Autors reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Alle in diesem Werk beschriebenen Personen sind fiktiv. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig und nicht beabsichtigt. Ausnahmen: Es hat tatsächlich Bundesmarshals mit Namen gegeben, wie sie in der Geschichte vorkommen. Ihre Persönlichkeiten sollen jedoch hier nicht widergespiegelt werden.

Impressum:

Alexander Pohl

Breitenfelder Straße 32

04155 Leipzig

E-Mail: autor@lcfrey.de

https://alex-pohl.de/

Lektorat:

Hagen Schied | Lektorat buchwaerts

Covergestaltung, Layout und Satz:

Ideekarree Medien Leipzig

www.ideekarree.de

~ Für Krissy, der Welt schönste, klügste und aufmerksamste Freundin ~

Und diesmal auch für Dieter Annecke, der die Idee anregte, eine Kurzgeschichte zu einem Gemälde von Alan M. Clark zu schreiben.

Sie sehen ja, was daraus geworden ist.

Sorry, Dieter!

AUS DEN POLIZEIAKTEN

ZUM FALL DER AUSSERGEWÖHNLICHEN VORKOMMNISSE AUF BARTON HALL

Port, New Hampshire, den vierzehnten Mai 1883

An den United States Marshal,

Mr. Joab N. Patterson

Verehrter Herr,

sicher ist Ihnen der seltsame Fall des Mr. Robert Barton noch gegenwärtig, welcher nebst seiner Ehefrau Rosabelle (geb. Abernathy) vor nicht allzu langer Zeit unter so tragischen wie mysteriösen Umständen den Tod fand.

Ich würde Sie mit dieser Sache nicht erneut behelligen, wenn nicht im benachbarten Staate Maine unlängst der Leichnam eines gewissen Jonathan S. Morley aufgefunden worden wäre, in Verbindung mit ähnlich finsteren Vorkommnissen wie im Falle Barton hier in Port. Die Sache des unglückseligen Morley erregte in der Presse einiges an Aufsehen und so kam die Kunde schließlich auch unserem hiesigen Stationsvorsteher, einem gewissen Langton, zu Ohren. Jener Langton, im Übrigen ein Mensch von erstaunlicher Einfalt, hat sich unlängst, nachdem die Ermittlungen bereits abgeschlossen waren, eines bestimmten Briefes entsonnen, welcher ihm der unglückselige Mr. Barton vor seinem Tode übergeben hatte.

Ich selbst bin davon überzeugt, dass Robert Barton, Sohn des ehrwürdigen und vor ein paar Jahren ebenfalls verstorbenen Sir John Barton, an einer seltenen Irrung des Geistes litt, seit er aus dem fernen Afrika zurückgekehrt war. Er soll sich dort mit gewissen geheimen Mythen und Ritualen der Buschmänner eingehend beschäftigt haben, und ich bin überzeugt, dass es diese Hirngespinste waren, welche ihn schließlich dazu brachten, sein eigenes Leben und das seiner jungen Ehefrau auf solch tragische Weise zu beenden. Wie Ihnen sicherlich noch gegenwärtig ist, fanden Bedienstete die beiden Körper jeweils in einem seltsamen Gefäß aus Glas in einem Zimmer im Erdgeschoss von Barton Hall vor, nachdem das Ehepaar von einer vorgeblichen einmonatigen Reise nach Europa nicht zurückgekehrt war. Jene länglichen Glastuben waren es letztendlich auch, welche die unglaublichsten Spekulationen um die Todesursache des jungen Paares befeuerten.

Jener Brief nun, der dem Stationsvorsteher vom jungen Barton übergeben wurde, war an Mr. Andrew Abernathy adressiert, den Vater von Bartons Ehefrau. Abernathy kam jedoch kurz nach dem Tod seiner Tochter und seines Schwiegersohns selbst ums Leben; während einer Seereise nach Europa fiel er unter nicht weiter bekannten Umständen von Bord und ertrank. Daher gelangte der Brief zurück an Mr. Langton, unseren Stationsvorsteher, welcher ihn vergaß, bis die erschütternden Meldungen von jenem Morley und die in der Presse abgebildeten Zeichnungen des Glastubus ihn wieder an das Schreiben erinnerten, das er mir daraufhin pflichtschuldigst übergab. Jener Tubus nämlich, in dem Mr. Morley im über hundert Meilen entfernten Maine den Tod fand, glich denen, die man in Barton Hall gefunden hatte, wie ein Ei dem anderen!

Allein, mir entspringen aus Bartons Brief und den beigefügten Aufzeichnungen keine neuen Ansichten zu der Sache, so oft ich mich auch daran versuche. Vielmehr sehe ich mich in der Annahme bestärkt, dass Barton bereits seit Längerem nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen Kräfte gewesen sein muss, als er und seine Frau dieses abscheuliche Ende fanden. Ebenso muss es wohl jenem Morley ergangen sein. Vielleicht hat er von Bartons Schicksal in irgendeiner Zeitung gelesen und sich die Sache zum Vorbild für die eigene Entleibung genommen. Möglich wäre es, bei dem ganzen Rummel, den die Presse anlässlich des Falls veranstaltet hat.

Ich lege Ihnen also jenen Brief samt Aufzeichnungen des jungen Barton in der Hoffnung bei, dass ein verständigerer Mann, wie Sie es mit Sicherheit sind, sich darauf einen gescheiten Reim zu machen vermag. Aus meiner Sicht ist und bleibt der Fall ein einziges Rätsel.

Hochachtungsvoll

Henry H. Jones

City Marshal von Port, N.H.

ROBERT BARTONS BRIEF

Barton Hall, Port, New Hampshire, den dreiundzwanzigsten Dezember 1882

Geehrter Schwiegervater,

ich schreibe diese Zeilen als ein Geständnis, in der Hoffnung, dass Sie, lieber Abernathy, mir die Konsequenzen vergeben mögen, die aus meinem Handeln folgen werden. Seien Sie sich indes gewiss, alles geschieht einzig zum Wohle Ihrer Tochter, meiner geliebten Ehefrau Rosabelle. Ich tue es, um ihres Lebens und meiner Seele willen, die untrennbar eins sind.

Und doch gestehe ich, dass mich auch jetzt noch Zweifel plagen. Ist es richtig? Gibt es vielleicht eine andere Möglichkeit? Darüber zerbreche ich mir nun schon seit Wochen den Kopf. Allein, ich sehe keinen Ausweg, der mir noch bliebe, wenn ich die Geliebte wirklich retten will.

Der, welcher kühn voranschreiten will, muss frei von Furcht sein!

Sollten wir dennoch scheitern, trotz aller sorgfältiger Vorbereitung durch von Meyrincks planenden Geist, der dem meinen in so vielerlei Hinsicht überlegen ist, so bitte ich Sie, mir mein törichtes Unterfangen zu verzeihen, das ich aus reinster Liebe zu Ihrer Tochter tat. Von Meyrinck weiß nichts von diesem Briefe. Ich werde ihn beim Stationsvorsteher der Post hinterlegen, bis ich von meiner vorgeblichen Reise zurückgekehrt bin. Sollte dies nicht innerhalb eines Monats der Fall sein, so soll er den Brief an Sie versenden; ich hoffe jedoch inständig, dass Sie ihn niemals lesen werden. Sollten Sie ihn dennoch in Ihren Händen halten, so ist gewiss, dass unsere Mission gescheitert ist.

Sie jedoch, verehrter Schwiegervater, möchte ich bitten, den Brief mitsamt den Aufzeichnungen, die Sie beiliegend finden werden, nach der Lektüre unverzüglich zu verbrennen und keiner Menschenseele jemals anzuvertrauen, was Sie darinnen gefunden! Von Meyrinck habe ich das gleiche Versprechen abgerungen, die alten Manuskripte und Notizen meines Vaters betreffend. Denn sollte das, was wir so lange und sorgfältig geplant haben, scheitern, wird uns fraglos das grausige Schicksal meines armen Vaters ereilen und damit wäre der Beweis für die Unmöglichkeit unseres Vorhabens erbracht. In diesem Falle kann ich es unter keinen Umständen verantworten, dass andere ein ähnliches Schicksal ereilt – denn ich habe den Leichnam meines armen Vater gesehen, es ist erst wenige Tage her, und ich sah den Sand der Zeit, der aus seinem alten Leib hervorquoll und

Nein, ich muss meine Nerven beruhigen, mich sputen, denn schon in wenigen Stunden wird der Morgen grauen. Sie jedoch bitte ich, mir meinen hastigen Stil zu verzeihen, es bleibt nicht mehr viel Zeit, so wenig Zeit!

Mögen die seltsamen Götter, die mein Vater aus den Abgründen der Äonen hervorgezerrt hat, uns gnädig sein!

DIE AUFZEICHNUNGEN ROBERT BARTONS

DAS ERBE DER BARTONS

Wie Sie wissen, hat mich vor zwei Jahren ein schicksalshafter Brief erreicht, der mich erstmals aus den Armen meiner geliebten Rosabelle riss und mich zwang, Ihnen und Ihrer herzlichen Gastfreundschaft, die Sie mir so vorbehaltlos haben angedeihen lassen, den Rücken zu kehren. Diese Entscheidung fiel mir besonders schwer, da Rosabelle und ich uns einige Wochen zuvor mit Ihrer Zustimmung die Ehe versprochen hatten und ich es durch die Arbeit in Ihren Minen zu einem gewissen eigenen Vermögen gebracht hatte, weswegen unserer Hochzeit auch in dieser Hinsicht nichts mehr im Wege zu stehen schien.

Ich habe Ihnen gegenüber mit Sicherheit hin und wieder erwähnt, dass John Barton, mein Vater, hier in Amerika recht vermögend war. Im Lichte späterer Erkenntnisse denke ich jedoch, dass er viel mehr war als das. Tatsächlich verfügte er über beträchtliche Summen und ich glaube, dass er in den Jahren kurz vor seinem Tode, da er der Verwaltung seines immensen Vermögens im Geheimen nachging, auch einen nicht unerheblichen Einfluss auf den Haushalt des gesamten Staates hatte.

Und doch, ich gäbe alles, jeden einzelnen Cent des verfluchten Erbes meines Vaters hin – wenn mich doch bloß Periwinkles Brief nie erreicht hätte! Wenn ich doch Afrika und meine geliebte Blume nie verlassen hätte! Doch ach, es ist zu spät, viel zu spät für Reue.

Periwinkle war der Buchhalter meines Vaters gewesen und half mir später, die gewaltigen Gelder der Hinterlassenschaft zu verwalten (selbst ihn überraschte der tatsächliche Umfang des Vermächtnisses!). In seinem Brief blieb er äußerst vage, berichtete aber vom sich stetig verschlechternden Gesundheitszustand meines Vaters und deutete an, dass ihm möglicherweise nur noch wenige Tage blieben. Über die Ursachen oder Art der Krankheit schwieg er sich jedoch aus. Es schien beinahe, als befürchtete er, dass deren bloße Erwähnung mich von einem Besuche abhalten würde.

Glauben Sie mir, ich rang mehrere Tage mit einer Entscheidung, denn in Afrika und damit in Rosabelles Nähe zu sein, war mir wie das Paradies auf Erden. Mein Verlangen nach dem weitaus raueren Klima der Küste von Port und dort schließlich meinem Vater gegenüberzutreten, war dagegen mehr als gering. Dennoch empfand ich es als unangemessen, ja sogar unehrenhaft, meinem Vater die letzte Ehre zu verweigern, und erwarb schließlich ein Ticket für die Überfahrt in die Staaten. Zurück in das Land und zu jenem Menschen, von dem ich seit meiner Jugend fest geglaubt hatte, ihn nie wieder sehen zu müssen.

Mein Vater hatte mich verstoßen, das wissen Sie bereits – jedoch versäumte er es während der Tage meiner Wanderschaft und Abenteuer nie, mir finanzielle Unterstützung zukommen zu lassen. Ich hatte ihn nie um das Geld gebeten, schrieb ihm kein einziges Mal – dennoch schien er stets zu wissen, wo ich mich gerade befand und wie er mich erreichen konnte. Heute glaube ich, einer seiner zahllosen Detektive folgte jedem meiner Schritte und berichtete ihm davon. Ja, ich bin sogar recht überzeugt davon. Und es waren diese Reisen und meine jugendliche Abenteuerlust, die mich letztlich zu Ihnen, in die Minen von Kimberley im Herzen Afrikas führten – und zu meiner geliebten Rosabelle.

Oh, es waren schmerzliche Worte, die wir zum Abschied wechselten, und wir gaben uns das Versprechen eines recht baldigen Wiedersehens. Wie Sie wissen, sollte es beinahe ein halbes Jahr dauern, bis ich Rosabelle tatsächlich wieder in die Arme schließen durfte, hier in Barton Hall, an dem kleinen Küstenstreifen, der dem wundervollen und ursprünglichen New Hampshire gegeben ist.

Und so kehrte ich nach über einem Jahrzehnt der Absenz zurück nach Barton Hall, dem Haus meiner Kindheit und frühen Jugend. Zurück in das Haus, das nie wieder zu betreten ich mir Tausende Male geschworen hatte. Und zurück zu meinem Vater, den ich hasste, als ich ging, und verachtete, als ich zurückkehrte. Heute glaube ich, dass dieser Hass und diese Verachtung zum Teil auf fehlendem Verständnis für die Gedankenwelt meines Vaters gefußt haben. Nur ausgemachte Narren würden sich der Illusion hingeben, die wir konventionelle Realität nennen, so sagte von Meyrinck einmal zu mir. Nun, heute bin ich kein solcher Narr mehr.

Und obwohl das ungnädige Schicksal mir nicht erlaubte, meinem Vater noch ein letztes Mal lebend zu begegnen, so vermachte er mir doch zwei Dinge durch seinen Tod. Eines davon ist das enorme Vermögen, das ich bereits erwähnte und das letztlich dabei geholfen hat, die Arbeit meines Vaters, seine Experimente und Forschungen, fortzusetzen. Das andere Vermächtnis ist zu einer starken Triebfeder meines Handelns geworden, zu einem Verlangen, so habe ich später herausgefunden, das tief in den Wurzeln meiner Ahnen, unser aller Ahnen begründet liegt. Mein Vater überreichte es mir durch Worte, die er in seinen letzten Minuten an andere richten musste.

Doch es war nicht nur das, was er sagte, sondern auch wie er es sagte, was mich noch immer bis in meine tiefsten Träume verfolgt. Es war etwas in dem angstvollen Blick seiner verlöschenden Augen, den mir Periwinkle später so eindringlich wie angewidert beschrieb – in dem Moment, als sie gänzlich brachen, hatten meines Vaters Augen etwas geschaut, wovor sie sich angstvoll weiteten und zurückzuweichen schienen. Dieses Etwas kann nur eines gewesen sein, wie ich heute weiß: die ewige Schwärze der Leere.

Das furchtbare Nichts, das nach dem Tode kommt.

PERIWINKLES BERICHT

Periwinkle, der Buchhalter, hatte mit meinem Vater in dessen letzten Jahren fast ausschließlich über ihre briefliche Korrespondenz kommuniziert und traf ihn daher erst wenige Tage vor dessen Tod erneut persönlich, als schon beinahe zwei Jahrzehnte zwischen diesem und ihrem letzten Treffen lagen.

Dabei hatte mein Vater ihn nicht etwa zu sich bestellt, weil er in dem Glauben war, seine irdische Zeit neige sich dem Ende zu. Vielmehr hatte er ihm geschrieben, er habe größere Geldgeschäfte zu tätigen und wünsche, Periwinkle in persona zu sehen, da ihm das Schreiben lästig sei. Er wollte wohl gewisse Dinge lieber von Angesicht zu Angesicht unter Ehrenmännern regeln – was durchaus Sinn ergab, wenn man um die Art und Weise wusste, auf die mein Vater seine Geldgeschäfte zu versehen pflegte.

Periwinkle war unverzüglich nach Barton Hall aufgebrochen, das in den Jahren seiner Abwesenheit von einem prächtigen Anwesen zu einem heruntergekommenen, finsteren und sehr einsamen Ort verfallen war – das Dach im Nordflügel wies etliche Löcher auf und der einst so blühende Garten war nun verwildert, Gräser und wilde Ranken überwucherten die Wege bis hinauf zu dem düsteren, schwarzen Koloss auf dem Hügel. Auch schien mein Vater sämtliches Personal bis auf Jarvis, seinen alten, stets etwas mürrischen Butler, entlassen zu haben. Der Buchhalter wunderte sich bei seinem Eintreffen ganz gewaltig ob dieser Absonderlichkeiten, konnten Geldsorgen doch nicht der Grund für diese seltsame Wandlung des Anwesens sein, wie er wohl wusste.

Doch nichts hätte den Buchhalter auf jenen Anblick vorbereiten können, der sich seinen Augen im Inneren von Barton Hall bot.

Mein Vater empfing den Buchhalter in seinem alten Studierzimmer, und sobald Jarvis dessen Türen öffnete, drangen farbig schimmernde und barbarisch stinkende Nebel daraus hervor, sodass der Buchhalter sich ein Taschentuch vor Mund und Nase halten musste und kaum die Hand vor Augen sah, während er sich blind, aber tapfer auf die Mitte des Zimmers zubewegte. Nachdem sich seine Augen an die schlechten Sichtverhältnisse durch die Nebel und Dämpfe gewöhnt hatten, gewahrte er eine Menge ausnehmend merkwürdiger Gestalten, welche ein längliches Gerät umstanden und leise murmelnd in den Seiten riesiger, alter Folianten raschelten, die sie auf mehrere Stehpulte in dem Raum verteilt hatten. Unter ihnen waren recht exotische Charaktere in wallenden schwarzen Gewändern und spitzen Hüten, andere in orangefarbenen Kitteln.

Periwinkle kämpfte sich hustend durch den Rauch bis zu einer länglichen Metallröhre, an der unzählige Schläuche, kleinere Röhren, Gerätschaften sowie ein großer Blasebalg angeschlossen waren. Die Orientalen, die das Zimmer mit dem Tubus übrigens nie verließen, erhitzten ölig glänzende Gemische in den kleineren Zylindern, bis ekle Schwaden giftiger Luft aus den blasigen Flüssigkeiten hervorbrachen, die sie mittels verschiedener Kolben in das Innere der Röhre einleiteten.

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: