3,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: FISCHER E-Books

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fischer Klassik Plus

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2011

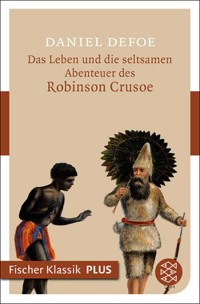

Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon. Mit dem Autorenporträt aus dem Metzler Lexikon Weltliteratur. Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK. Eine einsame Insel in der Südsee, Kannibalen und ein Freund namens Freitag: ›Robinson Crusoe‹ ist die Geschichte eines »Gentleman-Seefahrers« und Sklavenhändlers, dessen Abenteuerlust ihn auf eine abgelegene Insel verschlägt, von der er erst nach über 28 Jahren wieder gerettet wird. Die sprichwörtlich gewordene Robinsonade ist ein von Rückschlägen gezeichneter Kampf des Kulturmenschen gegen die unbeugsame Natur. Doch noch mehr leidet Robinson an seiner Einsamkeit. Bis er eines Morgens eine Fußspur im Sand findet…

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 565

Ähnliche

Daniel Defoe

Das Leben und die seltsamen Abenteuer des Robinson Crusoe

einem Seemann aus York, der achtundzwanzig Jahre allein auf einer unbewohnten Insel vor der Küste Amerikas, nahe der Küste des Orinoko-Stromes, verbrachte, wohin er als Überlebender eines Schiffsbruchs verschlagen worden war.Mit einem Bericht, wie er schließlich auf ebenso außergewöhnliche Weise durch Piraten befreit wurde.Geschrieben von ihm selbst.Roman

Aus dem Englischen von Martin Schoske

Fischer e-books

Mit dem Werkbeitrag aus Kindlers Literatur Lexikon.

Mit dem Autorenporträt aus dem Metzer Lexikon Weltliteratur.

Mit Daten zu Leben und Werk, exklusiv verfasst von der Redaktion der Zeitschrift für Literatur TEXT + KRITIK.

Vorrede

Wenn es jemals eine Geschichte von den Abenteuern eines Menschen verdient hat, veröffentlicht zu werden, und wenn diese bei ihrer Veröffentlichung der wohlwollenden Aufnahme durch die Allgemeinheit sicher sein durfte, so trifft dies nach Meinung des Herausgebers auf diesen Bericht zu.

Die wundersamen Ereignisse im Leben dieses Mannes übertreffen alles bisher Dagewesene, ja das Leben eines einzigen Menschen allein scheint gar nicht auszureichen, um diese Vielfalt an Erfahrungen zu gewinnen.

Die Begebenheiten werden mit Zurückhaltung und Bedacht erzählt und dienen dem Zweck, der weisen Menschen stets am wichtigsten ist, nämlich andere durch die Kraft des eigenen Beispiels zu belehren und die Weisheit der Vorsehung in allen Wechselfällen unseres Lebens zu rechtfertigen und zu rühmen.

Der Herausgeber ist überzeugt, daß es sich bei der Geschichte um die tatsachengetreue Wiedergabe wirklicher Begebenheiten handelt, und vermag keine Anzeichen von Dichtung darin zu finden. Aber wie immer man die Darstellung der Dinge auch einordnen mag, jedenfalls ist er der festen Überzeugung, daß der Leser aus dieser Geschichte, was ihren Unterhaltungs- und Lehrwert betrifft, jeden erdenklichen Nutzen ziehen wird. Und somit glaubt er, ohne weitere Empfehlungen an die Leser aussprechen zu müssen, diesen mit der Veröffentlichung einen großen Dienst zu erweisen.

Ich bin 1632 in York zur Welt gekommen als Kind einer respektablen Familie, die aber nicht aus diesem Land stammt. Mein Vater war nämlich ein Ausländer aus Bremen, der sich zuerst in Hull niederließ und dort als Kaufmann ein stattliches Vermögen erwarb. Nachdem er sein Gewerbe aufgegeben hatte, zog er nach York und heiratete dort meine Mutter, eine Einheimische, deren Familie Robinson hieß. Es handelte sich um eine höchst achtbare, in der Gegend sehr angesehene Familie, und nach ihr erhielt ich den Namen Robinson Kreutznaer. Da die Laute im Englischen aber gewöhnlich einer Veränderung unterworfen sind, nannte man uns Crusoe, und schließlich haben wir diesen Namen, den auch meine Freunde stets benützten, angenommen.

Ich hatte zwei ältere Brüder, von denen einer Oberstleutnant in einem englischen Infanterieregiment in Flandern war, das vom legendären Oberst Lockhart befehligt wurde. Dieser Bruder starb in der Schlacht gegen die Spanier bei Dünkirchen. Was aus meinem anderen Bruder wurde, das erfuhr ich ebensowenig wie meine Eltern später erfuhren, was aus mir geworden war.

Da ich als drittgeborener Sohn der Familie nicht in eine Lehre gegeben wurde, hatte ich genug Muße, mich mit allerlei hochfliegenden Gedanken zu beschäftigen. Mein Vater, der schon sehr in die Jahre gekommen war, hatte mir eine gute häusliche Erziehung und Schulbildung zukommen lassen und wollte, daß ich Jurist werde. Doch ich war nur von dem einen Gedanken besessen, zur See zu fahren, und wegen dieser Neigung widersetzte ich mich derart entschlossen dem Willen, ja den Befehlen meines Vaters und dem Flehen und Zureden meiner Mutter und guter Freunde, daß diesem leidenschaftlichen Drang, der mich geradewegs meinem späteren, elenden Schicksal zuführen sollte, etwas Verhängnisvolles anzuhaften schien.

Mein Vater, ein kluger und würdevoller Mensch, bemühte sich, mich durch allerlei ernsthafte und gute Ratschläge von meinen Absichten abzubringen. Eines Tages rief er mich morgens zu sich in sein Zimmer, das er wegen seiner Gicht nicht verlassen konnte, und sprach mich mit sehr bewegten Worten auf dieses Thema an. Er fragte, was, außer reiner Reiselust, mich bewege, mein Elternhaus und mein Vaterland zu verlassen, in dem mir die Zukunft offenstehe und in dem ich gute Aussichten hätte, durch Arbeit und Fleiß mein Vermögen zu mehren und ein geordnetes und sorgenfreies Leben zu führen. Nur Verzweifelte oder solche, die es zu mehr bringen wollten als ihre Mitmenschen, ziehe es auf die Suche nach Abenteuern in die weite Welt, um durch außergewöhnliche Unternehmungen großen Reichtum oder Ruhm zu erwerben. Nach derlei zu streben zeuge einerseits von Selbstüberschätzung, andererseits sei es meiner nicht würdig. Ich würde nun einmal dem Mittelstand, genauer dem gehobenen Bürgertum angehören, den er aufgrund seiner langjährigen Erfahrungen als den besten Stand erkannt habe, da er am ehesten das Glück des Menschen garantiere. In ihm sei man nicht dem Elend und der Not, den Plagen und Leiden des mit den Händen arbeitenden Teils der Menschheit ausgesetzt und werde auch nicht durch Hochmut, Prunk, Ehrgeiz und Mißgunst der höheren Stände verdorben. Das Glück, diesem Stand anzugehören, könne ich daran erkennen, daß uns eben alle Menschen darum beneideten, daß Könige schon oft über die Folgen, die sich aus ihrer hohen Geburt mit ergeben, geklagt und sich gewünscht hätten, zwischen diese beiden Extreme, dem Leben ganz unten und ganz oben, geraten zu sein. Der weise Salomon selbst habe im Alten Testament Zeugnis von der Einsicht gegeben, daß diese Stellung das rechte Maß an wahrer Glückseligkeit verspreche, als er Gott angefleht habe, ihn sowohl vor Armut als auch vor Reichtum zu bewahren.

Wenn ich nur die Augen offen hielte, würde ich schon feststellen, daß die schwierigen Fälle des Lebens sich bei den höheren und unteren Ständen häuften. Der mittlere Stand hingegen erfahre das geringste Unheil und sei den Wechselfällen des Lebens weniger ausgesetzt als die übrige Menschheit. Ja, die, die ihm angehörten, würden von weniger Gebrechen und Unbehagen an Leib und Seele befallen als jene, die entweder durch ihr lasterhaftes Dasein, durch Prunk und Maßlosigkeit oder aber durch schwere Arbeit, dem Mangel am Notwendigsten und armselige, ungenügende Ernährung dem Siechtum als natürliche Folge ihrer Lebensbedingungen anheimfielen. Ein Leben im Durchschnitt sei wie geschaffen, um alle Tugenden und Freuden zu erfahren. Frieden und Wohlstand seien seine Folge; Mäßigung, Zurückhaltung, Ruhe, Gesundheit, Geselligkeit, jede angenehme Zerstreuung und alle wünschenswerten Annehmlichkeiten würden mir als Ernte eines solchen Lebens beschert. Dieser Mittelweg sei es, auf dem Menschen gemächlich durchs Leben gingen und die Welt auch wieder verließen, ohne sich durch körperliche Arbeit oder unnötige Gedanken zu belasten, ohne zu einem Dasein in Sklaverei verdammt zu sein und ohne unter widrigen Verhältnissen zu leiden, welche die Seele ihres Friedens und den Leib seiner Ruhe beraubten. Sie seien auch nicht besessen von der Leidenschaft des Neides oder einem quälenden Drang nach großen Taten, nein, sie würden ganz einfach durch das Leben schweben, seine süßen Seiten mit Vernunft genießen, ohne seine Bitternis zu erfahren, und mit jedem Tag deutlicher ihr Glück empfinden.

Danach beschwor er mich ernst und auf liebevollste Weise, nicht den jugendlichen Draufgänger zu spielen und mich nicht in Fährnisse zu stürzen, vor denen mich die Natur und die Lebensstellung, in die ich hineingeboren sei, bewahrt hätten. Ich hätte es doch nicht nötig, mir mein Brot zu verdienen, er werde schon für mich sorgen und wolle sich bemühen, mir einen Einstieg in die Art Leben zu verschaffen, die er mir gerade nahegelegt habe. Sollte ich mich nicht unbeschwert und wohl fühlen, so sei es mein eigenes Verschulden, und man könne ihn dafür nicht verantwortlich machen. Schließlich habe er stets seine Pflicht erfüllt und mich vor Schritten gewarnt, von denen er wisse, daß sie mein Unglück bedeuteten. Kurz, sosehr er sich auch für mich einsetzen wolle, wenn ich nur daheim bliebe und seinen Empfehlungen folgte, sowenig wolle er zu meinem Verhängnis beitragen, indem er mich auch noch dazu ermutige fortzugehen. Schließlich führte er mir noch das Beispiel meines älteren Bruders vor Augen, dem er ebenso eindringlich abgeraten habe, in den niederländischen Krieg zu ziehen. Doch sein Reden habe gegen das ungestüme Temperament der Jugend nichts ausrichten können, und so sei mein Bruder auf dem Schlachtfeld gefallen. Obwohl er niemals aufhören werde, für mich zu beten, wage er doch die Voraussage, daß Gott mir seinen Segen verwehren werde, wenn ich diesen törichten Schritt unternähme. Und falls ich dereinst Gelegenheit hätte, seinen verschmähten Ratschlag als richtig zu erkennen, dann wäre es für mich vielleicht zu spät.

Bei diesen letzten Ausführungen meines Vaters, die wahrlich prophetisch waren, beobachtete ich, wie ihm die Tränen reichlich übers Gesicht rannen, vor allem, als er meinen gefallenen Bruder erwähnte. Und als er davon sprach, daß ich meine Pläne vielleicht irgendwann bereuen würde und es dann vielleicht zu spät wäre, bewegte ihn dies so sehr, daß er das Gespräch mit mir abbrach und sagte, sein Herz quelle so über von Schmerz, daß er nicht mehr fortfahren könne.

Ich war von diesen Worten zutiefst ergriffen und beschloß, nicht mehr mit dem Gedanken zu spielen, ins Ausland zu gehen, sondern mich zu Hause nach dem Willen meines Vaters einzurichten. Doch nach wenigen Tagen waren alle guten Vorsätze vergessen, und um mir weitere Vorhaltungen zu ersparen, beschloß ich nach ein paar Wochen kurzerhand, davonzulaufen. Aber dann verzichtete ich doch noch einmal darauf, dieser spontanen Regung nachzugeben, sondern wandte mich bei einer mir günstig erscheinenden Gelegenheit an meine Mutter und erklärte ihr, ich sei so sehr darauf versessen, die Welt kennenzulernen, daß ich für kein anderes Lebensziel die notwendige Hingabe aufbrächte. Mein Vater solle mir daher lieber seine Einwilligung geben als mich zwingen, ohne sie von dannen zu ziehen. Mit meinen achtzehn Jahren sei ich inzwischen zu alt, um zu einem Kaufmann oder Anwalt in die Lehre zu gehen. Und wenn ich es doch täte, so würde ich meine Lehrzeit sicher nicht abschließen und noch vor deren Ende ausreißen, um zur See zu fahren. Sie möge doch meinen Vater dazu bewegen, mich nur auf eine einzige Reise ziehen zu lassen, und käme ich dann nach Hause und es hätte mir nicht gefallen, so zöge es mich nie wieder in die Ferne, und ich würde mit doppelter Anstrengung all das nachholen, was ich versäumt hätte.

Diese Worte versetzten meine Mutter in helle Aufregung. Sie sagte, sie wisse, daß es keinen Sinn habe, meinen Vater auf dieses Thema auch nur anzusprechen. Er sei zu sehr von dem überzeugt, was er für mich für am besten halte, als daß er in ein für mich schädliches Unterfangen einwilligen werde. Sie wundere sich, wie ich nach dem Gespräch mit meinem Vater auf einen solchen Gedanken auch nur kommen könne. Ihres Wissens habe er mir doch im einfühlsamsten und gütigsten Tonfall seine Einwände dargelegt. Kurzum, wenn ich also mein Leben zerstören wolle, so sei mir nicht zu helfen. Eines jedenfalls sei sicher: Ihre Zustimmung würde ich niemals bekommen, sie werde nicht zu meinem Verderben beitragen. Nie würde ich behaupten können, sie habe etwas erlaubt, wogegen mein Vater sich ausgesprochen habe.

Obwohl meine Mutter es mir gegenüber ablehnte, das Ansinnen meinem Vater vorzutragen, hatte sie ihm dennoch, wie ich später erfuhr, alles erzählt. Mein Vater soll sich sehr betroffen gezeigt und geseufzt haben: »Dieser Junge könnte glücklich werden; wenn er nur daheim bliebe, aber wenn er in die Welt zieht, so wird er das unglücklichste Geschöpf auf Erden sein. Ich kann ihm mein Einverständnis nicht geben.«

Es verging noch fast ein ganzes Jahr nach diesem Gespräch, ehe ich von zu Hause ausriß, obwohl ich mich in der Zwischenzeit beharrlich gegenüber allen Vorschlägen verschloß, mich in einem Beruf einzurichten, und obgleich ich immer wieder mit meinen Eltern über die Frage aneinandergeriet, warum sie sich so hartnäckig gegen ein Vorhaben sträubten, von dem sie wußten, daß es mich völlig beherrschte. Als es mich eines Tages zufällig nach Hull verschlug, begegnete ich dort einem Bekannten, der im Begriff war, auf dem Schiff seines Vaters nach London zu segeln. Er redete auf mich ein, ich möge doch mitfahren, wobei er sich eines der gewöhnlichen Lockmittel der Seeleute bediente, nämlich daß mich die Fahrt keinen Penny kosten solle. Ich fragte weder Vater noch Mutter um Erlaubnis und schickte ihnen auch sonst keine Nachricht von mir, sondern ließ es einfach darauf ankommen. Ohne weiter um Gottes oder meines Vaters Segen zu bitten und ohne jede Abwägung von Umständen oder Folgen, begab ich mich am 1. September 1651 zu – Gott weiß – unseliger Stunde an Bord eines Schiffes, das nach London unterwegs war. Und nie dürfte wohl das Unglück eines jungen Abenteurers früher begonnen und länger gedauert haben als das meine. Kaum hatte das Schiff den Humber verlassen, als der Wind auch schon zu blasen begann und sich die Wellen furchteinflößend türmten, und da ich nie zuvor zur See gefahren war, wurde mir auf abscheulichste Weise übel und bang im Herzen. Nun fing ich an, ernsthaft darüber nachzudenken, was ich getan hatte, und erkannte, daß mir lediglich die himmlische Gerechtigkeit dafür zuteil wurde, daß ich auf so unaufrichtige Weise das Haus meines Vaters verlassen und meine Pflichten vergessen hatte. All die klugen Ratschläge meiner Eltern, die Tränen meines Vaters und das Flehen meiner Mutter, kamen mir nun wieder in den Sinn, und mein damals noch nicht so abgestumpftes Gewissen warf mir vor, daß ich die Empfehlungen meiner Eltern mißachtet und in meinen Pflichten gegenüber Gott und Vater gefehlt hätte.

Und während der ganzen Zeit nahm der Sturm noch zu, die See, ein für mich völlig neues Element, schwoll hoch an, wenn auch nicht so bedrohlich, wie ich es schon einige Tage darauf und später noch viel schlimmer erleben sollte. Aber der Eindruck war stark genug, um mich, der ich nur ein Grünschnabel auf See und in diesen Dingen völlig unbeschlagen war, zu ängstigen. Bei jeder Welle dachte ich, daß wir gleich vom Meer verschlungen würden, und immer, wenn das Schiff in ein tiefes Wellental hinabstürzte, glaubte ich, es werde nicht mehr auftauchen. In diesem Zustand der Todesangst legte ich viele Gelübde ab und faßte reichlich Vorsätze. So Gott mein Leben auf dieser Reise verschonen und ich je wieder einen Fuß aufs Festland setzen würde, wollte ich geradewegs zum Hause meines Vaters gehen und nie mehr ein Schiff betreten. Ich würde seinen Ratschlägen folgen und mich nie mehr in solche entsetzlichen Situationen begeben. Nun erst erkannte ich, wie sehr er mit seinen Ausführungen über ein Leben auf dem Mittelweg recht gehabt hatte und wie leicht und angenehm er seine Tage zugebracht hatte, ohne tosenden Stürmen auf dem Meer oder Unruhen an Land ausgesetzt zu sein. Und so beschloß ich, daß ich wie der verlorene Sohn voll aufrichtiger Reue in mein Elternhaus zurückkehren würde.

Diese klugen und nüchternen Gedanken ließen mich während des ganzen Sturmes und auch einige Zeit danach nicht mehr los. Aber am nächsten Tag schon hatte sich der Wind gelegt, und die See, an die ich mich jetzt allmählich gewöhnte, zeigte sich ruhig. Zwar blieb ich den ganzen Tag über sehr ernst, weil ich wohl auch noch ein wenig seekrank war, aber zur Dämmerung hin lichtete sich der Himmel, der Wind war fast ganz verschwunden, und ein zauberhaft schöner Abend kündigte sich an. Vollkommen klar ging die Sonne am Horizont unter und am nächsten Morgen wieder auf. Der Anblick der sonnenbeschienenen, von keiner Brise gekräuselten Wasseroberfläche war das Wunderbarste, was ich je gesehen hatte.

Nachts hatte ich gut geschlafen, denn ich war jetzt nicht mehr seekrank und betrachtete staunend und guter Dinge die See, die sich zuvor so rauh und furchtbar gebärdet hatte und sich nun so ruhig und freundlich vor mir ausdehnte. Und damit meine guten Vorsätze nur nicht umgesetzt werden sollten, kam in diesem Augenblick mein Kamerad, der mich fortgelockt hatte, auf mich zu und klopfte mir auf die Schulter. »Na, Bob, wie hast du’s überstanden? Ich wette, dir war ganz schön mulmig zumute letzte Nacht, als wir diese leichte Brise hatten!«

»Eine leichte Brise nennst du das?« entfuhr es mir. »Das war doch ein ausgemachter Sturm!«

»Sturm? Nennst du das etwa einen Sturm, du Spaßvogel?« versetzte er. »Das war doch noch gar nichts. Gib uns nur ein gutes Schiff und das weite Meer, und dann lachen wir nur über diese paar Böen. Aber du bist ja fast noch eine Landratte, Bob. Laß uns einen Punsch trinken, und dann vergessen wir die Sache. Siehst du, wie schön das Wetter jetzt ist?«

Um es kurz zu machen mit diesem traurigen Teil meiner Geschichte: Wir verfuhren nach Seemannsart, der Punsch wurde zubereitet, und man machte mich betrunken. In dieser einen unseligen Nacht ersäufte ich mein ganzes Reuegefühl, alle meine Erkenntnisse über mein vorheriges Verhalten und die guten Vorsätze für die Zukunft. Mit einem Wort: Kaum hatte der Sturm nachgelassen und die See sich beruhigt, da löste sich auch schon die Unruhe meiner Gedanken, die Angst und der Schrecken, von der See verschlungen zu werden, schwanden, und mein früherer Drang meldete sich wieder, so daß ich völlig vergaß, was ich in meiner Not geschworen und versprochen hatte. Zwar kam es gelegentlich vor, daß ich erneut in ein bedrücktes Grübeln verfiel, doch ich schüttelte die dabei auftauchenden schweren Gedanken von mir ab und hütete mich vor ihnen wie vor einer Seuche. Indem ich mich ausgiebig dem Trunk und der fidelen Geselligkeit hingab, bekam ich diese Anfälle, wie ich es zu bezeichnen pflegte, bald unter Kontrolle, und nach fünf oder sechs Tagen hatte ich einen so vollständigen Sieg über mein mich plagendes Gewissen errungen, wie es sich jeder junge Mensch nur wünschen kann, der unbeschwert sein Leben genießen will. Doch eine weitere Prüfung stand mir noch bevor, denn die Vorsehung hatte wohl beschlossen, mir nicht die geringsten Ausflüchte zu belassen. Wenn ich schon die erste Prüfung nicht zu meiner Läuterung genutzt hatte, dann sollte wenigstens die nächste so ausfallen, daß selbst der schlechteste und hartgesottenste Dickkopf sowohl das Ausmaß der Gefahr als auch die göttliche Barmherzigkeit dahinter erkannt hätte.

Am sechsten Tag unserer Seereise kamen wir vor Yarmouth an. Wegen des Gegenwindes und des ruhigen Wetters hatten wir seit dem Sturm nur wenig Fahrt gemacht. Dort mußten wir vor Anker gehen und blieben sieben bis acht Tage auf Reede liegen, weil der Wind immer noch ungünstig, nämlich aus Südwesten blies. Während dieser Zeit kamen noch viele andere Schiffe von Newcastle her auf dieselbe Reede, um dort auf günstige Winde für die Fahrt flußaufwärts zu warten.

Wir hätten dort aber nicht so lange gelegen, sondern wären mit der Flut allmählich den Fluß hinaufgefahren, wenn der Wind nicht so stark geblasen und nach vier oder fünf Tagen sogar noch an Heftigkeit zugenommen hätte. Da sie diese Reede als ebenso sicher wie einen Hafen betrachteten und der Ankerplatz solide und unser Tau sehr stark war, machten sich unsere Männer aber keine Sorgen. Sie witterten keine Gefahr, sondern brachten die Zeit nach Seemannsart mit Schlafen und fröhlicher Geselligkeit zu. Aber am achten Tag nahm gegen Morgen der Wind zu, und wir hatten alle Hände voll zu tun, um Toppmasten und Segel einzuziehen und alles wasserdicht zu machen und zu befestigen, damit das Schiff so ruhig wie möglich vor Anker lag. Gegen Mittag türmte sich die See dann wirklich ganz hoch auf, unser Schiff tauchte vornüber ein, wurde von etlichen Brechern erschüttert, und ein- oder zweimal kam es uns vor, als ob der Anker sich losgerissen hätte. Daraufhin ließ unser Kapitän den Notanker auswerfen, so daß wir nun an zwei Ankern lagen. Außerdem wurden die Ankertaue ganz ausgelassen.

Zu diesem Zeitpunkt war ein fürchterlicher Sturm aufgezogen, und jetzt nahm ich sogar auf den Gesichtern meiner Kameraden Angst und Bestürzung wahr. Auch den Kapitän, der alles tat, um das Schiff zu retten, hörte ich mehrere Male im Vorbeigehen leise flüstern: »Herr, sei uns gnädig, denn sonst sind wir verloren und werden alle umkommen«, und noch anderes mehr. Während dieses ersten Durcheinanders lag ich ganz still und wie betäubt in meiner Kabine, die sich im Zwischendeck befand, und ich kann gar nicht beschreiben, was in mir vorging. Es wäre ja völlig unredlich gewesen, mich einfach wieder meinen Reuegefühlen hinzugeben, die ich zuvor so offensichtlich und uneinsichtig mit Füßen getreten hatte. Ich hatte geglaubt, daß der Kelch des Todes bereits an mir vorübergegangen sei und daß es wie beim ersten Mal schon nicht so schlimm werde. Aber als selbst der Kapitän jammerte, wir seien alle dem Tod geweiht, da erschrak ich fürchterlich. Ich verließ meine Kabine und schaute mich um; ein so grausiger Anblick hatte sich mir noch nie geboten: Wellen, hoch wie Berge, schlugen alle drei bis vier Minuten über unserem Schiff zusammen, und wenn ich etwas um mich herum erkennen konnte, dann waren es nur Jammer und Elend.

Zwei in unserer Nähe vor Anker liegende Schiffe hatten, weil sie zu schwer beladen waren, ihre Masten kappen müssen und sie über Bord geworfen, und unsere Leute brüllten, daß ein Schiff, das sich eine Meile vor uns befunden hatte, gesunken sei. Zwei andere Schiffe hatten sich von ihren Ankern losgerissen und waren als Spielball des Schicksals von der Reede in die offene See hinausgetrieben worden, und das ohne einen einzigen stehenden Mast. Die leichten Schiffe hatten es noch am besten, weil sie nicht so stark schlingerten; doch auch von ihnen trieben zwei oder drei ziellos herum und jagten, nur das Sprietsegel vor dem Wind, nahe an uns vorbei hinaus aufs offene Meer.

Gegen Abend baten der Schiffsoffizier und der Bootsmann den Kapitän unseres Schiffes um die Erlaubnis, den Fockmast kappen zu dürfen, worauf er sich nicht gerne einließ. Aber als der Bootsmann protestierte und ihm vorhielt, das Schiff werde sonst sinken, willigte er ein. Und als sie den Fockmast abgeschlagen hatten, stand der Großmast so lose da und erschütterte das Schiff so sehr, daß sie auch ihn kappen mußten, so daß das Deck schließlich frei war.

Jeder mag selbst urteilen, in welchem Zustand ich mich befand, der ich nur ein frischgebackener Seemann war und vorher bereits bei einem geringeren Anlaß Höllenqualen ausgestanden hatte. Aber wenn ich heute nach all den Jahren die Gedanken noch richtig wiedergeben kann, die mich damals bewegten, so war wohl mein Entsetzen darüber, wie rasch ich von meinen zuvor gewonnenen Einsichten Abstand genommen und mich meinem früheren ruchlosen Entschluß wieder zugewandt hatte, zehnmal größer als meine Angst vor dem Tod selbst. Und diese Erkenntnis, zusammen mit dem Grauen des Sturmes, versetzte mich in einen Gemütszustand, für dessen Beschreibung mir die Worte fehlen. Aber das Schlimmste sollte ja noch kommen. Der Sturm tobte mit einer solchen Wut, daß die Matrosen selbst einräumen mußten, niemals ein schlimmeres Unwetter erlebt zu haben. Wir hatten ein gutes Schiff, aber es war schwer beladen und schlingerte dermaßen, daß die Seeleute immer wieder aufschrien vor Angst, es könne gleich absaufen. Es war gewissermaßen ein Vorteil für mich, daß ich nicht wußte, was sie mit »Absaufen« meinten, bis ich dann nachfragte. Jedenfalls tobte der Sturm so heftig, daß ich einen wohl seltenen Anblick geboten bekam: Der Kapitän, der Bootsmann und einige andere, die besser als die übrige Mannschaft das ganze Ausmaß der Gefahr begriffen, waren ins Gebet vertieft und erwarteten jeden Augenblick, daß das Schiff sinken würde. Mitten in der Nacht und inmitten unserer Verzweiflung rief einer der Matrosen, der das Deck verlassen hatte, um nach dem Rechten zu sehen, daß wir ein Leck hätten. Ein anderer meldete, im Laderaum stehe das Wasser schon vier Fuß hoch. Sogleich wurden alle an die Pumpen gerufen. Bei diesen letzten Worten wurde ich ohnmächtig und stürzte hintüber von meinem Bett, auf dem ich gesessen hatte, in die Kabine hinein. Aber die Männer rüttelten mich wach und raunten, wenn ich schon zu nichts nütze sei, so könne ich mich doch wie jeder andere beim Pumpen betätigen, woraufhin ich mich rührte und zu den Pumpen taumelte, um nach Leibeskräften mitzuhelfen. Während dieser Arbeiten sichtete der Kapitän einige leichte Kohleschiffe, welche dem Sturm nicht hatten standhalten können und bedrohlich auf unser Schiff zutrieben. Da sie immer näher kamen, befahl er, einen Kanonenschuß als Warnsignal abzufeuern. Ich begriff jedoch nicht, was vor sich ging, und erschrak heftig, weil ich glaubte, das Schiff sei aus den Fugen geraten oder es drohe ein anderes furchtbares Unheil. Lange Rede, kurzer Sinn: Ich war so überrascht, daß ich in Ohnmacht fiel. Da sich aber in dieser Situation jeder selbst der nächste war, kümmerte sich niemand um mich, sondern ein anderer Mann trat an die Pumpe. Dabei stieß er mich mit dem Fuß beiseite, weil er wohl annahm, ich sei tot. Und es verstrich einige Zeit, bis ich das Bewußtsein wiedererlangte.

Wir arbeiteten mit aller Kraft weiter, aber da das Wasser im Laderaum weiter anstieg, wurde es offenkundig, daß das Schiff sinken würde. Obwohl der Sturm allmählich nachließ, war es nicht wahrscheinlich, daß wir noch einen Hafen anlaufen konnten. Daher feuerte der Kapitän weitere Schüsse ab, um unsere Notlage zu signalisieren, und ein leichtes Schiff, das während des Unwetters knapp vor uns gelegen hatte, wagte es, uns ein Boot zu Hilfe zu schicken. Das Boot näherte sich uns unter größten Gefahren, aber es war uns unmöglich, hineinzugelangen. Auch vermochte es nicht längsseits anzulegen, bis es schließlich unseren Leuten gelang, der aus Leibeskräften rudernden Besatzung ein Tau mit einer Boje zuzuwerfen, das sie unter großen Mühen ergreifen konnten. Dann zogen wir sie bis dicht unter unser Heck heran und stiegen in das Boot. Nachdem wir alle untergekommen waren, stellten wir sogleich fest, daß keine Aussichten bestanden, das andere Schiff zu erreichen. Daher beschlossen wir, das Boot treiben zu lassen und es soweit wie möglich auf das Ufer hinzusteuern, und unser Kapitän versprach unseren Rettern, er wolle ihnen den Schaden begleichen, falls das Boot am Ufer zerschelle. Und so bewegten wir uns, teils rudernd, teils treibend, nordwärts auf das Ufer bis fast auf die Höhe von Winterton Ness zu.

Wir hatten unser Schiff knapp eine Viertelstunde zuvor verlassen, als wir es auch schon in den Fluten versinken sahen. Da begriff ich zum ersten Mal, was es bedeutet, wenn ein Schiff untergeht. Ich muß indes einräumen, daß ich kaum aufzublicken vermochte, als die Matrosen mich auf das sinkende Schiff hinwiesen, denn sie hatten mich mehr in das rettende Boot hineingeworfen, als daß ich selbst hineingestiegen wäre. Von da an waren meine Gefühle wie abgestorben gewesen, teils wegen des Schreckens, den ich erlebt hatte, und teils wegen meiner Gewissensqualen und meiner ungewissen Zukunft.

Während sich die Männer in dieser Lage mit ungewissem Ausgang an den Riemen abplagten, sahen wir, sooft das Boot von den Wellen hochgetragen wurde, daß viele Menschen am Strand entlangliefen. Sie wollten uns wahrscheinlich Hilfe leisten, sobald wir das rettende Ufer erreicht hätten. Aber wir kamen nur langsam voran und erreichten das Ufer erst oberhalb des Leuchtturms von Winterton, wo die Küste westlich gegen Cromer abfällt, so daß die Kraft des Windes durch das hohe Ufer ein wenig gebrochen wurde. Dort gelang es uns, wenn auch unter Mühen, wohlbehalten an Land zu rudern. Dann machten wir uns auf den Weg nach Yarmouth, wo uns als Opfern eines Unglücks sowohl von Seiten der Stadtoberen als auch von Kaufleuten und Schiffseignern ein warmer Empfang bereitet wurde. Man versorgte uns mit guten Quartieren und auch mit ausreichend Geld, damit wir, wie es uns beliebte, eine Reise nach London oder Hull bezahlen konnten.

Hätte ich damals genug Verstand gehabt, in mein Elternhaus zurückzukehren, so wäre ich glücklich geworden, und mein Vater hätte wohl, dem Gleichnis der Bibel gemäß, ein gemästetes Kalb für mich geschlachtet. Er hatte nämlich gehört, daß das Schiff, auf dem ich Hull verlassen hatte, vor Yarmouth gesunken war. Erst viel später erfuhr er dann, daß ich noch lebte.

Doch der unglückliche Stern, unter dem mein Leben stand, trieb mich mit einer Hartnäckigkeit weiter, gegen die kein Kraut gewachsen war. Obwohl die Stimme der Vernunft sich mehrmals in mir regte und mir die Heimkehr nahelegte, brachte ich nicht die Kraft dazu auf. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, und will auch nicht behaupten, daß ein geheimes, machtvolles Wirken uns dazu antreibt, die Ursache unseres eigenen Untergangs zu sein und selbst dort, wo sich das Verhängnis offenbart, in dasselbe mit offenen Augen hineinzulaufen. Jedenfalls mußte es irgendein allmächtiger, kein Entrinnen zulassender Ratschluß sein, der mich bewog, die Ergebnisse besonnenen Abwägens zu mißachten. Die zwei deutlichen Lektionen, die mir bereits erteilt worden waren, reichten wohl noch nicht.

Mein Kamerad, der Sohn des Kapitäns, der mich zuvor in meiner Halsstarrigkeit unterstützt hatte, zeigte sich jetzt noch bedrückter als ich. Wir waren in Yarmouth in verschiedenen Unterkünften einquartiert worden, und so hatten wir erst nach zwei oder drei Tagen wieder Gelegenheit, uns zu unterhalten. Als wir uns das erste Mal wiedersahen, schien mir sein Tonfall verändert. Er schüttelte melancholisch den Kopf, fragte mich, wie es mir gehe, und berichtete seinem Vater, wer ich sei und daß ich diese Fahrt nur probeweise mitgemacht hätte, um später in die Ferne zu schweifen. Da wandte sich sein Vater sehr ernst und besorgt an mich: »Junger Mann, Ihr solltet nie mehr zur See fahren und die Vorfälle als ein klares und deutliches Zeichen hinnehmen, daß Ihr nicht zum Seefahrer bestimmt seid.«

»Wieso, Sir?« entgegnete ich. »Wollt Ihr denn auch nicht mehr zur See fahren?«

»Das ist etwas anderes«, erwiderte er, »es ist mein Beruf und folglich meine Pflicht. Aber da Ihr diese Reise nur probeweise mitgemacht habt, seht Ihr ja, welchen Vorgeschmack Euch die Vorsehung auf das gegeben hat, was Euch noch erwartet, wenn Ihr auf Euren Absichten beharrt. Vielleicht habt Ihr ja auch Unglück über unser Schiff gebracht, so wie seinerzeit Jonas auf dem Schiff nach Tarsis. Erklärt mir«, fuhr er fort, »welchen Beruf habt Ihr? Zu welchem Zweck seid Ihr zur See gefahren?«

Darauf erzählte ich ihm meine Geschichte. Als ich geendet hatte, brach er in wüste Klagen aus. »Was habe ich nur getan«, jammerte er, »daß solch eine unglückselige Gestalt auf meinem Schiff gelandet ist? Nicht um alles Geld der Welt würde ich mit Euch zusammen noch einmal ein Schiff betreten!«

Gewiß handelte es sich dabei um eine Aufwallung von Gefühlen, die noch durch den Kummer über seinen Verlust bewegt waren, doch ging er damit weiter, als es ihm eigentlich zugestanden hätte. Jedenfalls wandte er sich nachher noch einmal an mich und beschwor mich eindringlich, zu meinem Vater zurückzugehen und um meines Heiles willen die Vorsehung nicht zu versuchen. Ich möge doch die Hand des Himmels erkennen, die sichtbar gegen mich ausgestreckt sei. »Junger Mann«, sprach er, »Ihr könnt Euch darauf verlassen: Wenn Ihr nicht zurückkehrt, dann werdet Ihr überall stets nur Unglück und Enttäuschung finden und erkennen, daß Euer Vater recht gehabt hat.«

Bald darauf schieden wir voneinander, denn ich mochte auf seine Vorhaltungen nicht recht eingehen, und so sahen wir uns nie wieder. Ich weiß nicht, was aus ihm geworden ist. Was mich betraf, so hatte ich einiges Geld in der Tasche und machte mich auf den Landweg nach London. Dort und auch unterwegs rang ich unentwegt mit mir, welchen Lebensweg ich einschlagen, ob ich nach Hause zurückkehren oder mich wieder der Seefahrt verschreiben sollte.

Gegen eine Heimkehr sprach meine Scham, welche die besten Ansätze zunichte machte. Plötzlich wurde mir deutlich, wie die Nachbarn über mich lachen würden und wie beschämend es für mich wäre, meinem Vater, meiner Mutter, ja überhaupt irgendwem wieder unter die Augen zu treten. Seither habe ich des öfteren beobachtet, wie ungereimt und unüberlegt die Menschheit im allgemeinen, vor allem aber die Jugend sich in solchen Fällen verhält, in denen doch der Verstand Maßstab allen Handelns sein sollte. Zwar sündigt man, ohne sich zu schämen, aber man schämt sich zu bereuen, und indem man sich statt der Tat, deretwegen man zu Recht für einen Narren gehalten wird, eher der Umkehr schämt, bringt man sich um alle Voraussetzungen, wieder als vernünftiger Mensch zu gelten.

Jedenfalls verblieb ich eine Weile in diesem Zustand des Grübelns, ohne zu wissen, was ich tun und welches Leben ich führen sollte. Noch immer sträubte sich alles in mir, nach Hause zu gehen, und nachdem ich einige Zeit in London zugebracht hatte, verblaßte die Erinnerung an die Schreckenserlebnisse, und der an sich schon geringe Antrieb heimzukehren verlor sich immer mehr, bis ich schließlich jeden Gedanken daran verwarf und mich entschloß, wieder zur See zu fahren.

Der böse Geist, der mich zuerst aus dem Hause meines Vaters fortgetrieben und mir den ungestümen und unausgegorenen Gedanken eingegeben hatte, mein Glück in der weiten Welt zu suchen, und der meine Vorstellung so beherrschte, daß er mich gegen den guten Rat und das Flehen, ja sogar gegen die Befehle meines Vaters aufgebracht hatte, eben dieser Geist riet mir bald zu meiner unheilträchtigsten Unternehmung, und so ging ich an Bord eines an die afrikanische Küste segelnden, in der gemeinen Seemannssprache als »Guinea-Fahrer« bezeichneten Schiffes.

Es war mein großes Unglück, daß ich auf meinen Fahrten nicht als Matrose anheuerte. Zwar hätte ich dann vielleicht etwas härter arbeiten müssen, aber gleichzeitig hätte ich doch auch Pflichten und Arbeit eines Seemanns kennengelernt und mich so vielleicht irgendwann zum Maat oder Schiffsoffizier oder gar zum Kapitän hocharbeiten können. Aber wie stets wollte mein Schicksal auch hier, daß ich die falsche Entscheidung traf. Weil ich Geld in der Tasche hatte und gute Kleidung am Leib trug, betrat ich ein Schiff immer nur als Gentleman, so daß ich an Bord nichts zu tun hatte und auch nichts lernte. Glücklicherweise geriet ich anfangs in London in recht gute Gesellschaft, was bei solch unsteten, ganz auf sich gestellten jungen Gesellen wie mir nicht immer der Fall ist. Meistens legt der Teufel ihnen doch schnell irgendeinen Stolperstein in den Weg, aber diese Erfahrung blieb mir zum Glück erspart. Ich lernte einen Kapitän kennen, der aus Guinea kam und der, weil seine Unternehmung sehr erfolgreich verlaufen war, unbedingt beabsichtigte, noch einmal dorthin zurückzukehren. Er fand schnell Gefallen an der angenehmen Unterhaltung mit mir, und als er vernahm, daß es mich drängte, die Welt kennenzulernen, da bot er mir an, mich ihm anzuschließen, ohne daß mir Kosten entstehen sollten. Ich solle ihm lediglich Tischgenosse und Begleiter sein, und wenn ich irgendwelche Waren mitnehmen wolle, so werde er mir bei meinen Geschäften schon helfen und mir den Handel schmackhaft machen.

Ich nahm das Angebot an und schloß schon bald enge Freundschaft mit diesem Kapitän, der ein redlicher und aufrichtiger Mensch war. Als ich die Reise antrat, brachte ich etwas Kapital mit, das sich durch die selbstlose Ehrlichkeit des Kapitäns beträchtlich vermehrte, indem ich auf seine Anweisung hin vierzig Pfund Sterling in Spielzeug und andere Kleinigkeiten investierte. Dieses Geld hatte ich mit Hilfe von Verwandten aufgetrieben, mit denen ich in Kontakt getreten war und die, so nehme ich an, wohl meinen Vater oder zumindest meine Mutter bewegt hatten, soviel zu meinem ersten Unternehmen beizutragen.

Dies war die einzige von allen meinen Reisen, die ich als erfolgreich bezeichnen möchte, was ich der Redlichkeit und dem Ehrgefühl meines Freundes, dem Kapitän, zu verdanken hatte. Außerdem führte er mich gründlich in die Wissenschaft nautischer Berechnungen und Gesetze ein, ich lernte, wie man den Kurs eines Schiffes bestimmt, wie man den Standort feststellt und auch sonst noch manches, was ein Seemann wissen sollte. So wie es ihn freute, Wissen zu vermitteln, so nahm ich gerne Wissen auf, kurzum: Auf dieser Reise reifte ich sowohl zum Seemann als auch zum Kaufmann, denn ich kehrte mit fast fünf Pfund und neunzig Unzen Goldstaub zurück, was mir in London fast dreihundert Pfund Sterling einbrachte, und ebendieser Erfolg stieg mir so sehr zu Kopfe, daß er zur Ursache meines künftigen Unglücks wurde.

Doch auch auf dieser Reise hatte ich einiges durchstehen müssen, weil wir unsere Geschäfte vor allem an der Küste, zwischen dem fünfzehnten Breitengrad und dem Äquator, betrieben, wo mir die unmäßige Hitze schwer zusetzte und mir ein heftiges Tropenfieber bescherte.

Ich galt nun als ein Guinea-Fahrer. Da mein Freund zu meinem großen Unglück kurz nach unserer Rückkehr starb, beschloß ich, die gleiche Reise noch einmal zu unternehmen, und ging an Bord desselben Schiffes wie zuvor, zusammen mit einem Mann, der auf der letzten Reise als Offizier mit dabeigewesen war und jetzt das Kommando führte. Es sollte die fürchterlichste Reise werden, die je ein Mensch unternommen hat. Zwar nahm ich nur einhundert Pfund von meinem neu erworbenen Reichtum mit und hinterließ zweihundert Pfund bei der Witwe meines Freundes, die mir ebensoviel Aufrichtigkeit entgegenbrachte wie er, aber auf der Fahrt kam schlimmstes Unheil über mich. Zuerst wurde unser Schiff, das Kurs auf die Kanarischen Inseln hielt und zwischen diesen und der afrikanischen Küste durchsegeln wollte, im Morgengrauen von einem türkischen Piratenschiff aus Salé entdeckt, das alle Segel setzte und hinter uns herjagte. Auch wir spannten alles auf, was sich auf unseren Masten und Rahen nur aufspannen ließ, um den Abstand zu vergrößern. Da wir aber feststellten, daß die Seeräuber aufholten und in ein paar Stunden zu uns aufgeschlossen haben würden, bereiteten wir uns auf einen Kampf vor. Unser Schiff hatte zwölf, die Schurken dagegen achtzehn Kanonen. Gegen drei Uhr nachmittags holten sie uns ein. Sie hatten wohl vorgehabt, uns von hinten anzugreifen; statt dessen gerieten sie irrtümlicherweise vor unsere Breitseite, und so brachten wir acht unserer Geschütze in Stellung und feuerten eine Salve gegen das Schiff ab, die es beidrehen ließ, allerdings nicht, ohne vorher unser Feuer zu erwidern und uns mit einem Kugelhagel aus fast zweihundert Flinten einzudecken. Es wurde jedoch niemand verletzt, da wir alle in Deckung lagen. Dann bereitete das Schiff einen neuen Angriff vor, und wir richteten uns wieder darauf ein, uns zu verteidigen. Doch diesmal legte es auf der anderen Seite an, und sogleich stürmten sechzig Mann an Bord und machten sich daran, Segel und Takelage zu zerschneiden und zu zerhacken. Wir empfingen sie mit Musketen, Spießen, Sprengladungen und dergleichen mehr und scheuchten sie zweimal von Deck. Aber, um diesen traurigen Teil unserer Geschichte kurz zu fassen: Nachdem unser Schiff außer Gefecht gesetzt und drei oder vier Männer tot und acht weitere verletzt waren, mußten wir schließlich kapitulieren und wurden als Gefangene nach Salé, einem Hafen der Mauren, verschleppt.

Dort behandelte man mich anfänglich gar nicht so schlecht, wie ich es befürchtet hatte. Auch verbrachte man mich nicht wie den Rest der Mannschaft ins Landesinnere an den Hof des Herrschers, sondern der Piratenkapitän betrachtete mich als den ihm zustehenden Teil der Beute und machte mich zu seinem Sklaven, da ich jung und flink und somit für ihn besonders wertvoll war. Dieser urplötzliche Wechsel vom Status eines Kaufmanns zu dem eines niedrigen Leibeigenen überwältigte mich völlig. Nun fielen mir wieder die Prophezeiungen meines Vaters ein, daß ich nämlich dem Elend anheimfallen werde, ohne Aussicht auf Hilfe, und da seine Worte sich bewahrheitet hatten, dachte ich, daß es für mich nun nicht mehr schlimmer kommen könne. Ich befand mich allein in Gottes Hand und war ohne seine Gnade dem Verhängnis preisgegeben. Doch ach! Dies war nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommen sollte, wie man im weiteren Verlauf meiner Erzählung sehen wird.

Da mein neuer Herr mich nun als Leibeigenen in sein Haus aufgenommen hatte, hoffte ich, daß er mich auch mitnehmen würde, wenn er wieder zur See führe. Meine Überlegungen gingen dahin, daß er seinerseits vielleicht irgendwann von einem portugiesischen oder spanischen Schiff gekapert würde und ich so meine Freiheit wiedererlangen könnte. Doch diese Hoffnung sollte sich bald zerschlagen, denn immer wenn er zur See fuhr, ließ er mich an Land zur Betreuung seines kleinen Gartens und zur Verrichtung der üblichen Sklavendienste in seinem Haus zurück. Kam er dann von einer Fahrt zurück, so mußte ich in der Kabine schlafen und mich um das Schiff kümmern.

Dort brütete ich über nichts anderes als meine Rettung und welche Schritte ich zu diesem Zweck unternehmen konnte, aber mir fiel kein Plan ein, der wirklich Hand und Fuß gehabt hätte. Mir fehlten Menschen, denen ich mich hätte anvertrauen und mit denen ich die Flucht übers Meer hätte angehen können. Kein Mitsklave, kein Engländer, Ire oder Schotte war in meiner Nähe, ich war völlig auf mich allein gestellt, und so gab ich mich ungefähr zwei Jahre lang den süßesten Fluchtgedanken hin ohne jede Aussicht, sie jemals umsetzen zu können.

Doch dann ereignete sich ein merkwürdiger Vorfall, der meine Gedanken an einen Fluchtversuch wiederbelebte. Mein Herr war länger als gewöhnlich nicht mehr in See gestochen und vernachlässigte auch sein Schiff, was, wie ich hörte, auf Geldmangel zurückzuführen war. Wenn das Wetter es zuließ, fuhr er statt dessen ein- bis zweimal pro Woche oder gar noch öfter mit der Schiffspinasse auf die Reede hinaus zum Angeln. Dabei ließ er sich immer von einem jungen Mauren und mir rudern. Wir unterhielten ihn sehr gut, und ich erwies mich als sehr geschickter Angler, so daß er mich manchmal mit einem Mauren, einem Verwandten von ihm, und dem Jungen, den alle nur den »Morisken« nannten, losschickte, um ein paar Fische zu angeln.

Als wir eines ruhigen Morgens zum Angeln ausfuhren, breitete sich ein so dichter Nebel aus, daß wir das Ufer nicht mehr erkannten, obwohl wir uns gerade anderthalb Meilen davon entfernt befanden. Wir ruderten blindlings weiter, ohne zu wissen, wohin es genau ging, und als nach einem Tag und einer Nacht großer Anstrengungen der nächste Morgen anbrach, stellten wir fest, daß wir uns statt zur Küste auf die offene See hinaus bewegt hatten und uns wenigstens sechs Meilen vom Ufer entfernt befanden. Doch ein kräftiger Morgenwind und vor allem unser großer Hunger waren unsere Triebfeder, und so gelangten wir schließlich, wenn auch unter Mühen und nicht ohne Gefahr, heil und wohlbehalten wieder an Land zurück.

Doch unser Herr, dem dieser Vorfall zur Warnung gereichte, nahm sich vor, gegen derlei künftig Vorsorge zu treffen. Da er das Beiboot unseres englischen, von ihm gekaperten Schiffes noch neben dem seinen liegen hatte, beschloß er, nicht mehr ohne Kompaß und etwas Proviant zum Angeln hinauszufahren. Deshalb befahl er seinem Schiffszimmermann, bei dem es sich auch um einen englischen Sklaven handelte, eine Art Unterkunft oder Kajüte in der Mitte des Beibootes zu errichten, wie auf einer Barke. Dahinter sollte genug Platz sein, um steuern und das Großschot einholen zu können, und davor sollte es ein oder zwei Mann möglich sein, die Segel zu handhaben. Das Boot war mit einem bei uns so genannten Schafschenkel-Segel ausgestattet, der Klüverbaum hing über dem Dach der Kajüte, die sehr schmal und niedrig und gerade groß genug war, um dem Herrn und ein oder zwei Sklaven eine Schlafstatt zu bieten. Außerdem fanden sich dort noch ein Eßtisch und ein kleiner Vorratsschrank mit Platz für ein paar Getränke, vor allem aber Brot, Reis und Kaffee.

Wir fuhren mit diesem Boot oft zum Angeln, und da ich mich dabei recht geschickt anstellte, ließ er sich dabei stets von mir begleiten. Einmal hatte er sich vorgenommen, mit zwei oder drei vornehmen Mauren aus der Gegend eine Fahrt zu unternehmen, um sich zu vergnügen und zu angeln. Die Vorbereitungen für dieses Unternehmen waren umfangreich. Über Nacht hatte er mehr Proviant an Bord bringen lassen als üblich und uns angehalten, drei Flinten mit Pulver und Schrot bereitzulegen, denn er wolle nicht nur angeln gehen, sondern auch Vögel schießen.

Ich bereitete alles nach seinen Anordnungen vor und erwartete ihn am nächsten Morgen auf dem blankgescheuerten Boot. Flaggen und Wimpel waren gehißt, nun konnten die Gäste kommen. Nach einiger Zeit tauchte mein Herr jedoch alleine auf und richtete mir aus, seine Gäste hätten den Ausflug aus geschäftlichen Gründen absagen müssen. Ich möge aber mit dem Mauren und dem Jungen wie gewöhnlich hinausfahren und auf Fischfang gehen, denn seine Freunde würden abends bei ihm speisen. Deshalb solle ich, sobald ich ein paar Fische gefangen hätte, unverzüglich zu ihm zurückkehren, und so machte ich mich auf den Weg.

In diesem Augenblick meldeten sich wieder meine früheren Fluchtgedanken zurück, denn ich erkannte die Möglichkeit, dieses kleine Schiff in meine Gewalt zu bringen. Als mein Herr also fort war, machte ich mich daran, statt für den Fischfang alles für eine große Reise vorzubereiten. Zwar wußte und bedachte ich nicht, wohin es eigentlich gehen sollte, doch auf jeden Fall wollte ich fort von diesem Ort, wohin, das war mir gleich.

Mein erstes Problem bestand darin, dem Mauren unauffällig zu befehlen, noch mehr Proviant an Bord zu schaffen. Daher erklärte ich ihm, es schicke sich nicht, das Brot unseres Herrn zu essen. Er stimmte mir zu, und so verstaute er einen großen Korb mit Zwieback nach Art des Landes und drei Krüge voll frischen Wassers an Bord. Ich wußte, wo die Flaschenkiste meines Herrn stand, die allem Anschein nach von irgendeinem englischen Schiff geraubt worden war, und schleppte sie, während der Maure beschäftigt war, ins Boot, als wäre sie dort bereits vorher für unseren Herrn deponiert worden. Ebenso schaffte ich einen über fünfzig Pfund schweren Klumpen Bienenwachs an Bord, außerdem ein Knäuel Segelgarn, ein Beil, eine Säge und einen Hammer, alles Gegenstände, die uns später sehr nützlich werden sollten, insbesondere das Wachs, aus dem wir Kerzen formten. Ich überlegte mir noch eine andere List für ihn, auf die er ebenso leichtgläubig hereinfiel. Er hieß Ismael, man rief ihn aber nur Muly. »Muly«, wandte ich mich an ihn, »wir haben die Flinten unseres Herrn an Bord, könntest du nicht etwas Pulver und Schrot holen? Dann können wir vielleicht selbst ein paar Alken schießen, oder was immer uns an Seevögeln vor die Flinte flattert.«

»Ja, sofort«, antwortete er und brachte tatsächlich einen großen Lederbeutel, der mit etwas mehr als anderthalb Pfund Pulver gefüllt war, sowie einen anderen Beutel mit fünf oder sechs Pfund Schrot und Kugeln. Dann verstaute er alles auf dem Boot. Zur gleichen Zeit hatte ich noch etwas Pulver von meinem Herrn in der Kajüte gefunden. Ich füllte es in eine der großen, fast leeren Flaschen im Vorratsschrank ab und leerte den Rest in eine andere Flasche. Auf diese Weise mit allem Notwendigen versorgt, segelten wir hinaus zum Angeln. Man kannte uns im Kastell an der Hafeneinfahrt und schenkte uns daher keine Beachtung. Wir befanden uns knapp eine Meile vor dem Hafen, als wir auch schon unser Segel einholten und zu angeln anfingen. Der Wind blies aus Nordnordost, was mir gar nicht recht war, denn wenn er von Süden gekommen wäre, hätte Aussicht bestanden, die spanische Küste bei Cádiz zu erreichen. Aber trotz allem stand mein Entschluß fest: Egal, wie der Wind stand, ich würde von diesem scheußlichen Ort fliehen und den Rest dem Schicksal überlassen.

Wenn ein Fisch bei mir anbiß, zog ich ihn nicht herauf, damit der Maure nichts merkte, und nachdem wir uns so einige Zeit erfolglos um einen Fang bemüht hatten, wandte ich mich an ihn: »So geht es nicht, auf diese Weise werden wir nie etwas für unseren Herrn fangen. Wir müssen weiter hinaussegeln.« Da er sich nichts Böses dabei dachte, stimmte er zu. Er stand vorne im Boot und setzte die Segel, während ich das Ruder hielt und das Boot drei Meilen weiter hinaussteuerte. Dann drehte ich es so, wie es fürs Angeln am besten war, und überließ dem Jungen das Steuerruder. Darauf ging ich auf den Mauren zu, tat so, als ob ich mich hinter ihm nach irgend etwas bücke, und faßte ihn dann mit einer raschen Bewegung beim Zwickel, um ihn mit Schwung über Bord zu werfen. Er tauchte jedoch wie ein Korken sofort wieder auf und bettelte und flehte mich an, ich möge ihn doch wieder ins Boot lassen, dann werde er mich in alle Welt begleiten. Er schwamm so kräftig hinter dem Boot her, daß er es bald zu erreichen drohte, zumal eine ziemliche Flaute herrschte. Also ging ich in die Kajüte, holte eine von den Jagdflinten, richtete sie auf ihn und rief ihm zu, daß ich ihm bis dahin kein Haar gekrümmt hätte und dies auch weiterhin nicht vorhätte, so er sich vernünftig verhalte. »Du bist ein guter Schwimmer«, erklärte ich, »die See ist ruhig, und daher wirst du das Ufer erreichen. Schwimm nur los, und dir wird nichts geschehen. Aber wenn du dich dem Boot näherst, werde ich dir eine Ladung Schrot in den Kopf jagen, denn ich bin zu allem entschlossen, um in die Freiheit zu gelangen.« Und so machte er kehrt und schwamm auf die Küste zu. Ich habe keinen Zweifel, daß er sie erreicht hat, denn er war wirklich ein hervorragender Schwimmer.

Ich hätte ja statt des Jungen auch den Mauren mitnehmen können, doch traute ich ihm nicht recht. Als er fort war, wandte ich mich an den Jungen, der Xury hieß: »Xury, wenn du mir ergeben bist, werde ich etwas Rechtes aus dir machen. Wenn du aber nicht bereit bist, dir ins Gesicht zu schlagen und mir so bei Mohammed und seines Vaters Bart Treue zu schwören, werde ich auch dich ins Meer stoßen müssen.« Der Junge lachte mich nur an und sprach mit einer solchen Unschuld, daß ich kein Mißtrauen gegen ihn aufbringen konnte. Er schwor, mir treu zu sein und mir überallhin in die Welt zu folgen.

Solange der schwimmende Maure noch in Sichtweite war, hielt ich Kurs aufs offene Meer und segelte hart am Wind, da meine möglichen Verfolger glauben sollten, daß ich auf die Straße von Gibraltar zusegelte, wovon ja sowieso jeder Mensch mit Verstand hätte ausgehen müssen. Daß jemand den Kurs nach Süden Richtung Küste der Barbaren einschlug, wo Heerscharen von Negern nur darauf warteten, ihn mit ihren Kanus zu umzingeln und zu töten, war gänzlich unwahrscheinlich. Dort konnte man ja nicht einen Fuß an Land setzen, ohne befürchten zu müssen, Raubtieren oder noch gnadenloseren Wilden zum Opfer zu fallen.

Doch sobald es dunkel geworden war, änderte ich den Kurs und hielt geradewegs auf Südsüdost zu, wobei ich mich mehr östlich an der Küste orientierte, auf deren Höhe ich unbedingt bleiben wollte. Da die See glatt war und ein kräftiger Wind blies, machte ich so gute Fahrt, daß ich mich am nächsten Tag um drei Uhr nachmittags, als ich das erste Mal Land sah, ungefähr einhundertfünzig Meilen südlich von Salé und somit weit entfernt vom Reich des Herrschers von Marokko oder anderer Regenten befinden mußte. Jedenfalls war kein Mensch zu sehen.

Aber meine Angst, den Mauren wieder in die Hände zu fallen, beherrschte mich immer noch so sehr, daß ich weder die Fahrt unterbrechen noch an Land gehen und auch keinen Anker werfen wollte, und da der Wind anhielt, segelte ich noch fünf weitere Tage dahin. Als der Wind dann nach Süden drehte, kam ich zu dem Schluß, daß die Mauren, sofern sie sich an meine Verfolgung gemacht hatten, diese jetzt endgültig aufgegeben haben mußten. Deshalb wagte ich mich näher an die Küste heran und ging in der Mündung eines kleinen Flusses vor Anker. Ich wußte weder, wohin es mich verschlagen hatte, noch auf welcher Breite ich mich befand. Fluß und Land waren mir völlig unbekannt, und ich hatte keine Vorstellung von den dort lebenden Völkern, die mir im übrigen auch gleichgültig waren, weil ich lediglich frisches Trinkwasser auftreiben wollte. Gegen Abend kamen wir in der Bucht an und beschlossen, nach Einbruch der Dunkelheit an Land zu schwimmen und die Gegend zu erkunden. Aber als schließlich völlige Finsternis herrschte, vernahmen wir fürchterliche Geräusche. Das Bellen, Brüllen und Jaulen wilder Tiere, die wir nicht kannten, erfüllte die Nacht mit derart grauslichen Lauten, daß der arme Junge in seiner Panik fast gestorben wäre und mich inständig anflehte, ja nicht das Ufer zu betreten. »Also gut, Xury«, sagte ich, »dann eben nicht. Aber es ist gut möglich, daß wir tagsüber auf Menschen stoßen, die für uns eine noch größere Bedrohung sind als diese Bestien.«

»Dann wir ihnen geben Schuß mit Flinte, dann rennen weg«, entgegnete Xury lachend in seinem Englisch, das er von uns Sklaven gelernt hatte. Ich freute mich, ihn jetzt so gut aufgelegt zu sehen, und gab ihm einen Schluck aus dem Getränkevorrat unseres Herrn, um ihn noch mehr aufzuheitern. Außerdem war sein Vorschlag gar nicht so schlecht, und deshalb befolgte ich ihn. Wir warfen unseren kleinen Anker aus und ruhten die ganze Nacht, ich betone, wir ruhten, denn an Schlaf war nicht zu denken. Nach zwei oder drei Stunden sahen wir nämlich allerlei Tiere, deren Bezeichnung wir nicht kannten, an den Strand kommen und ins Wasser springen, wo sie sich wälzten und wuschen und zu ihrem Vergnügen abkühlten. Dabei stießen sie ein so schauderhaftes Brüllen und Jaulen aus, wie ich es bis dahin noch nie gehört hatte.

Xury war zu Tode erschrocken, genauso wie ich. Aber unser Entsetzen steigerte sich noch, als wir bemerkten, wie eine dieser ungeheuren Bestien auf unser Boot zuschwamm. Wir konnten sie nicht sehen, aber an ihrem Schnauben erkannten wir, daß es sich um ein gewaltiges, riesiges, gräßliches Biest handeln mußte. Xury meinte, daß wir es mit einem Löwen zu tun hätten, und vielleicht stimmte es auch. Aber dann schrie er, ich solle doch den Anker lichten und wegrudern. »Nein, Xury«, erwiderte ich, »aber wir können etwas weiter hinausfahren, wohin uns die Tiere nicht folgen können.« Kaum hatte ich dies gesagt, als das Ungetüm auch schon zwei Ruderlängen vor uns auftauchte, was mich dann doch erschreckte. Und so eilte ich zum Kajüteneingang, ergriff meine Flinte und feuerte auf die Bestie, die sogleich kehrtmachte und zurück an Land schwamm.

Aber um die schaurigen Geräusche, das entsetzliche Schreien und Heulen zu beschreiben, das sich nach diesem Schuß am Ufer wie auch weiter im Landesinnern erhob, fehlen mir wirklich die Worte; diese Bestien hatten wohl einen derartigen Knall noch nie gehört. Jedenfalls bestärkte mich ihre Reaktion in der Auffassung, daß in dieser Nacht nicht daran zu denken war, die Küste zu betreten. Ob es sich überhaupt empfahl, war eine andere Frage, denn irgendwelchen Wilden in die Hände zu fallen wäre um nichts besser gewesen, als Löwen und Tigern unter die Pranken zu geraten. Diese Gefahr wollten wir ebenfalls meiden.

Wie dem auch sei, jedenfalls ging kein Weg daran vorbei, hier oder auch woanders frisches Wasser zu holen, schließlich hatten wir gerade noch einen halben Liter an Bord. Xury meinte, wenn ich ihn mit einem der Krüge an Land gehen ließe, werde er schon Wasser für uns auftreiben. Ich fragte ihn, warum er denn gehen wolle; ebenso könne doch ich an Land gehen und er im Boot bleiben. Daraufhin antwortete der Junge so treuherzig, daß ich ihn von da an für immer in mein Herz schloß: »Wenn wilder Mann kommen, mich essen; du dann können weg.«

»Xury«, erklärte ich, »wir werden zusammen gehen, und wenn die Wilden kommen, werden wir sie töten; sie sollen keinen von uns fressen.« Und so gab ich Xury ein Stück Zwieback und einen weiteren Schluck aus dem Getränkevorrat unseres Herrn. Dann fuhren wir mit dem Boot so nahe vor die Küste, wie ich es für angebracht hielt, und wateten, mit nichts anderem als unseren Waffen und zwei Wasserkrügen beladen, an Land.

Ich traute mich nicht, das Boot aus den Augen zu lassen, weil ich fürchtete, daß Wilde mit ihren Kanus den Fluß hinunterkommen könnten. Aber der Junge entdeckte etwa eine Meile landeinwärts eine Senke, zu der er hinlief, um bald darauf wieder zu mir zurückzueilen. Ich glaubte schon, er werde von einem Wilden verfolgt oder sei durch ein Tier erschreckt worden, und so rannte ich ihm entgegen, um ihm zu helfen. Aber als ich näher kam, sah ich etwas über seiner Schulter hängen, ein Tier, das er geschossen hatte und das in seiner Farbe einem Hasen ähnelte, wenn auch mit etwas längeren Läufen. Jedenfalls waren wir über seinen Fang sehr froh, denn das Fleisch war hervorragend. Noch größere Freude bereitete mir aber Xurys Nachricht, daß er Frischwasser gefunden und keine Wilden gesehen hatte.

Später indes stellten wir fest, daß es solcher Mühen gar nicht bedurft hätte, um Trinkwasser zu besorgen. Wir brauchten nur von der Bucht, in der wir vor Anker lagen, etwas weiter flußaufwärts zu gehen. Dort stieß man nämlich auf frisches Wasser, wenn sich die Flut zurückzog, die sowieso nicht weit heraufreichte. Und so füllten wir unsere Krüge und verzehrten unseren Hasen. Danach segelten wir weiter, ohne in dieser Gegend auch nur einen einzigen Fußabdruck eines Menschen entdeckt zu haben.

Da ich schon einmal an dieser Küste gewesen war, wußte ich sehr wohl, daß die Kanaren und die Kapverdischen Inseln sich nicht weit entfernt befanden. Weil ich aber über keine Instrumente verfügte, um unseren genauen Breitengrad zu bestimmen, und auch nicht genau wußte oder mich erinnerte, auf welchem Breitengrad diese Inseln lagen, fehlte mir jede Vorstellung, um nach ihnen Ausschau zu halten oder wie auf sie Kurs zu halten wäre. Ansonsten hätte ich sie wohl gefunden. So orientierte ich mich stets an der Küste, da ich hoffte, die englischen Handelsniederlassungen zu erreichen. Wenn es mir gelänge, eines der Handelsschiffe auf seiner üblichen Route zu entdecken; so könnte es uns aus unserer mißlichen Lage befreien und aufnehmen.

Nach meiner Berechnung mußte es sich bei dem Land, auf dem ich mich gerade befand, um jenes Gebiet handeln, das sich zwischen den Herrschaftsbereichen des Königs von Marokko und denen der Neger erstreckte. Dieser öde, nur von wilden Tieren bevölkerte Landstrich war von den Negern aus Angst vor den Mauren einst nach Süden verlassen worden, letztere wiederum konnten mit der Wüstenei wegen ihrer Unfruchtbarkeit nichts anfangen und zogen es vor, sich nicht dort anzusiedeln. Außerdem mieden beide Völker diese Gegend wohl aus Angst vor der überaus großen Zahl von Tigern, Löwen, Leoparden und anderer dort lebender Raubtiere. So kam es, daß die Mauren dieses Land nur zur Jagd nutzten, zu der sie dann immer gleich mit einer Armee von zwei- bis dreitausend Mann anrückten, und in der Tat verhielt es sich so, daß wir mehr als einhundert Meilen an der Küste zurücklegten und tagsüber nichts als weites, menschenleeres Land sahen und des Nachts das Heulen und Brüllen wilder Tiere vernahmen.

Ein- oder zweimal glaubte ich, bei Tageslicht den Pico de Teneriffa zu sehen, den höchsten Gipfel des Teneriffa-Gebirges auf den Kanaren, und ich brannte vor Eifer, die Fahrt dorthin zu wagen. Aber nach zwei Versuchen drängten mich ungünstige Winde wieder zurück, und da für mein kleines Schiff zu hoher Seegang herrschte, beschloß ich, meinen ersten Plan weiterzuverfolgen und die Küste entlangzufahren.

Nachdem wir diese Gegend verlassen hatten, mußte ich noch mehrmals unterwegs an Land gehen, um frisches Wasser zu bunkern. Einmal gingen wir frühmorgens vor einer ziemlich hohen Landspitze vor Anker und blieben dort liegen, um uns bei steigender Flut weiter dem Land zu nähern. Xury schien die Umgebung viel sorgfältiger zu beobachten als ich, denn plötzlich schlug er mir leise vor, wir sollten uns besser etwas von der Küste entfernen. »Sieh nur«, sagte er, »was für ein gräßliches Untier da hinten bei dem Hügel schläft.« Ich blickte in die mir bezeichnete Richtung und gewahrte in der Tat ein scheußliches Monstrum von einem Löwen, der im Schatten eines Hügels lag. »Xury«, forderte ich ihn auf, »geh an Land und töte ihn!« Xury, dem der Schrecken ins Gesicht geschrieben stand, entgegnete nur: »Ich töten? Er mich sofort verschlingen, ein Biß nur!« Da er sich weigerte, bedrängte ich ihn nicht weiter, sondern forderte ihn auf, keinen Mucks von sich zu geben. Dann nahm ich unsere stärkste Flinte, die fast die Ausmaße einer Muskete hatte, lud sie mit einer großzügigen Menge Pulver sowie zwei großen Bleistücken und legte sie neben mich. In eine andere Flinte steckte ich zwei Kugeln und in die dritte, die wir hatten, noch fünf kleinere Kugeln. Mit der ersten Waffe visierte ich ganz scharf den Kopf des Löwen an, aber er hatte sein Bein so über die Nase gelegt, daß ich ihn am Knie traf und es zerschmetterte. Zuerst wollte er knurrend aufspringen, aber da sein Knie zerschossen war, fiel er wieder hin. Dann erhob er sich erneut auf seinen drei Beinen, wobei er das entsetzlichste Gebrüll ausstieß, das ich je vernommen habe. Ich war etwas überrascht, daß ich seinen Kopf verfehlt hatte, und griff sofort nach der zweiten Flinte. Obwohl er forthinken wollte, traf ich diesmal seinen Kopf und sah zu meiner Erleichterung, wie er in sich zusammensank und lautlos liegenblieb. Jetzt faßte Xury sich ein Herz und bat mich, an Land gehen zu dürfen. »Geh nur«, forderte ich ihn auf, und er sprang sogleich ins Wasser und schwamm, in einer Hand die kleine Flinte haltend, mit der anderen Hand ans Ufer. Dort angekommen, trat er bis auf wenige Schritte an die Bestie heran, setzte ihr die Flintenöffnung ans Ohr und drückte ab, was dem Löwen den Rest gab.

Zwar hatten wir auf diese Weise Beute gemacht, aber trotzdem nichts zu essen gefangen, und mir tat es leid um die drei Ladungen Pulver und die Kugeln, die wir für ein Tier vergeudet hatten, das uns zu nichts nütze war. Aber Xury wollte zumindest einen Teil der Beute verwerten und kam an Bord, um mich um das Beil zu bitten. »Wozu denn, Xury?« wollte ich wissen. »Ich ihm Kopf abschneiden«, erklärte er. Dies gelang ihm jedoch nicht richtig, und so mußte er mit einer gewaltigen Pranke vorliebnehmen, die er an Bord schleppte.