9,99 €

Mehr erfahren.

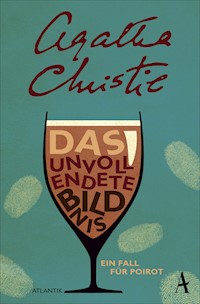

Vor sechzehn Jahren wurde der bekannte Künstler Amyas Crale vergiftet. Für den Mord verurteilte man seinerzeit seine Frau Caroline. Tochter Carla ist jedoch von der Unschuld ihrer Mutter überzeugt. Für sie gibt es im Umfeld der Familie fünf weitere Personen, die als Täter in Frage kommen, darunter die Frau, die für ihren Vater Modell saß, sowie die Halbschwester ihrer Mutter. Hercule Poirot ist skeptisch, als Carla ihn beauftragt, die Angelegenheit neu aufzurollen. Doch im Gegensatz zu Amyas Crales letztem Gemälde bleibt dieser Fall nicht unvollendet ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 305

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Agatha Christie

Das unvollendete Bildnis

Ein Fall für Poirot

Aus dem Englischen von Cornelia Stoll

Atlantik

Für Stephen Glanville

EinführungCarla Lemarchant

Hercule Poirot betrachtete die junge Frau, die eben in sein Zimmer geführt wurde, mit Interesse und Wohlgefallen.

In ihrem Brief hatte nichts Genaues gestanden, lediglich die Bitte, ihn aufsuchen zu dürfen, ohne dass der Grund für ihren Besuch genannt worden wäre. Es war ein kurzes, geschäftsmäßiges Schreiben gewesen. Aufgrund der forschen Handschrift hatte er geschlossen, dass Carla Lemarchant eine junge Frau war.

Nun stand sie in Fleisch und Blut vor ihm – groß, schlank, Anfang zwanzig. Eine Frau, die die Blicke auf sich zog. Sie trug ein teures, elegant geschnittenes Kostüm und einen luxuriösen Pelz. Sie hielt den Kopf aufrecht, hatte markante Augenbrauen, eine schmale Nase und ein energisches Kinn. Sie wirkte sehr lebendig. Ihre Lebendigkeit war noch ausdrucksstärker als ihre Schönheit.

Bevor sie eingetreten war, hatte Hercule Poirot sich alt gefühlt – nun aber fühlte er sich jung, lebendig und voller Tatendrang!

Bei der Begrüßung fielen ihm ihre großen dunkelgrauen Augen auf, die ihn aufmerksam und ernst musterten.

Sie setzte sich und nahm die ihr angebotene Zigarette. Nachdem sie angezündet war, rauchte sie eine Weile schweigend, wobei sie ihn weiter mit diesem ernsten, nachdenklichen Blick betrachtete.

»Sie müssen erst zu einer Entscheidung gelangen, nicht wahr?«, sagte Poirot freundlich.

Sie zuckte zusammen. »Wie bitte?«

Sie hatte eine angenehme, leicht rauchige Stimme.

»Sie überlegen sich gerade, ob ich ein Scharlatan bin oder der Mann, den Sie brauchen?«

Lächelnd erwiderte sie:

»Nun – so ungefähr. Sie müssen wissen, Monsieur Poirot, dass ich Sie mir anders vorgestellt habe.«

»Und ich bin alt, nicht wahr? Älter, als Sie dachten?«

»Ja, das auch.« Sie zögerte. »Ich möchte ganz offen sein. Ich möchte – ich brauche – den Besten.«

»Dann können Sie beruhigt sein. Ich bin der Beste«, sagte Hercule Poirot.

»Bescheiden sind Sie nicht«, sagte Carla. »Trotzdem, ich will Ihnen glauben.«

Bedächtig erwiderte Poirot:

»Ich bediene mich nicht der Muskelkraft. Ich muss mich nicht bücken und Fußabdrücke ausmessen oder Zigarettenstummel aufsammeln oder umgeknickte Grashalme studieren. Mir genügt es, mich in meinem Sessel zurückzulehnen und zu denken. Dies hier« – dabei tippte er sich an seinen eiförmigen Schädel –, »dies muss funktionieren!«

»Ich weiß«, sagte Carla Lemarchant. »Deshalb bin ich zu Ihnen gekommen. Sie müssen wissen, dass ich etwas sehr Ungewöhnliches von Ihnen will.«

»Das klingt vielversprechend!«, sagte Hercule Poirot und sah seinen Gast aufmunternd an.

Carla Lemarchant holte tief Luft.

»In Wirklichkeit heiße ich nicht Carla. Sondern Caroline, wie meine Mutter. Ich wurde nach ihr benannt.« Sie machte eine Pause. »Und auch nicht Lemarchant, wie ich mein Lebtag lang geheißen habe – mein richtiger Name ist Crale.«

Hercule Poirot runzelte nachdenklich die Stirn und murmelte: »Crale – an irgendetwas erinnert mich das …«

»Mein Vater war Maler – ziemlich bekannt. Manche sagen, er sei ein großer Maler gewesen. Ich glaube das auch.«

»Amyas Crale?«, fragte Hercule Poirot.

»Ja.« Nach einer kurzen Pause fuhr sie fort: »Und meine Mutter, Caroline Crale, wurde angeklagt, ihn ermordet zu haben!«

»Ach ja. Jetzt erinnere ich mich – aber nur vage«, sagte Hercule Poirot. »Ich war damals im Ausland. Das ist lange her.«

»Sechzehn Jahre«, antwortete die junge Frau.

Ihr Gesicht war kreideweiß geworden, und ihre Augen glühten.

»Verstehen Sie? Sie wurde angeklagt und verurteilt … aufgrund mildernder Umstände wurde sie nicht gehängt, sondern zu lebenslanger Zuchthausstrafe verurteilt. Aber ein Jahr nach dem Urteil starb sie. Verstehen Sie? Es ist alles vorbei und vergessen.«

»Und nun?«, fragte Poirot ruhig.

Die junge Frau, die sich Carla Lemarchant nannte, presste ihre Hände zusammen. Sie sprach langsam und stockend und doch mit einer seltsamen Schärfe.

»Sie müssen verstehen – genau verstehen –, was das mit mir zu tun hat. Ich war fünf Jahre alt, als das alles geschah. Viel zu jung, um etwas zu verstehen. Natürlich habe ich noch eine Erinnerung an meine Eltern, ich erinnere mich, dass ich plötzlich aufs Land gebracht wurde – ich erinnere mich noch an die Schweine und an eine nette, dicke Bäuerin und dass alle sehr freundlich zu mir waren. Und ich erinnere mich auch ganz deutlich, dass alle mich komisch angesehen haben – verstohlen irgendwie. Natürlich wusste ich, dass etwas nicht stimmte – Kinder spüren so etwas –, aber ich wusste nicht, was es war.

Und dann wurde ich auf ein Schiff gebracht, das war sehr aufregend. Wir fuhren mehrere Tage, und dann erreichten wir Kanada, wo Onkel Simon mich abholte, und seitdem lebte ich in Montreal bei ihm und Tante Louise, und wenn ich nach Mummy und Daddy fragte, sagten sie, sie würden bald nachkommen. Aber irgendwann vergaß ich sie – ich wusste irgendwie, dass sie tot waren, obwohl ich mich nicht erinnere, dass mir das jemand ausdrücklich gesagt hat. Ich dachte einfach nicht mehr an sie. Ich war sehr glücklich, müssen Sie wissen. Onkel Simon und Tante Louise waren sehr lieb zu mir, ich ging zur Schule und hatte viele Freunde. Ich hatte vergessen, dass ich früher nicht Lemarchant geheißen hatte. Tante Louise hatte mir nämlich erklärt, dass Lemarchant mein kanadischer Name sei, und das erschien mir damals ganz einleuchtend. Aber wie ich schon sagte, irgendwann vergaß ich, dass ich jemals einen anderen Namen gehabt hatte.«

Trotzig reckte sie ihr Kinn.

»Sehen Sie mich an. Sie würden doch auch sagen: Das ist ein Mädchen, das ein sorgenfreies Leben führt! Ich habe Geld, bin gesund und sehe einigermaßen gut aus. Das Leben steht mir offen. Als ich zwanzig war, hätte ich mit keinem Mädchen auf der Welt tauschen mögen.

Aber ich begann, Fragen zu stellen, mich nach meinen Eltern zu erkundigen. Wer sie waren, was sie gemacht hatten. Irgendwann hätte ich es doch herausgefunden …

Und als ich einundzwanzig wurde, sagten sie mir die Wahrheit. Das mussten sie, zum einen weil ich nun Zugriff auf mein eigenes Geld bekam, zum anderen weil es diesen Brief gab. Den Brief, den meine Mutter vor ihrem Tod an mich geschrieben hat.«

Ihre Miene verdüsterte sich. Ihre Augen waren keine glühenden Punkte mehr, sondern glichen dunklen, trüben Teichen.

»Und so erfuhr ich die Wahrheit. Dass meine Mutter wegen Mordes verurteilt worden war. Es war – schrecklich.«

Nach kurzem Schweigen sprach sie weiter.

»Noch etwas muss ich Ihnen erzählen. Ich war bereits verlobt. Uns wurde immer gesagt, wir müssten mit der Hochzeit bis zu meiner Volljährigkeit warten. Nun weiß ich auch, warum.«

Poirot rührte sich und unterbrach sie zum ersten Mal.

»Und wie hat Ihr Verlobter reagiert?«

»John? John war das egal. Er sagte, ihm würde es nichts ausmachen. Wir seien John und Carla, und die Vergangenheit spiele keine Rolle.«

Sie beugte sich vor.

»Wir sind immer noch verlobt. Trotzdem, es macht etwas aus. Mir macht es etwas aus. Und John auch … Es ist nicht die Vergangenheit, sondern die Zukunft!« Sie ballte die Fäuste. »Wir wollen Kinder haben. Wir wünschen uns beide Kinder. Aber wir möchten unsere Kinder ohne Angst aufwachsen sehen.«

Poirot sagte:

»Die meisten von uns haben irgendwelche Vorfahren, die böse und gewalttätig waren.«

»Sie verstehen nicht, was ich meine. Sie haben natürlich recht, aber normalerweise wissen die Menschen nichts darüber. Im Gegensatz zu uns. Für uns ist es ganz gegenwärtig. Manchmal merke ich, wie John mich so seltsam ansieht. Nur ein kurzer Blick von der Seite. Stellen Sie sich vor, wir sind verheiratet und zanken uns – und ich merke, wie er mich ansieht und sich fragt …«

Hercule Poirot unterbrach sie: »Wie wurde Ihr Vater umgebracht?«

Carla antwortete klar und bestimmt.

»Er wurde vergiftet.«

»Aha.«

Eine Pause trat ein.

Dann sagte das Mädchen auf eine ruhige, nüchterne Art:

»Gott sei Dank, Sie sind gescheit. Sie verstehen, was das für mich bedeutet. Sie versuchen nichts zu beschönigen und tischen mir auch keine salbungsvollen Trostworte auf.«

»Ich verstehe durchaus, was das für Sie bedeuten muss«, erwiderte Poirot. »Was ich aber nicht verstehe, ist, was Sie von mir wollen.«

Carla Lemarchant sagte schlicht:

»Ich möchte John heiraten! Und ich möchte Kinder haben, mindestens zwei Mädchen und zwei Jungen. Und Sie sollen mir das ermöglichen!«

»Sie meinen, Sie wollen, dass ich mit Ihrem Verlobten spreche? Aber nein, wie dumm von mir, so etwas anzunehmen. Sie möchten etwas ganz anderes. Verraten Sie mir, was es ist.«

»Hören Sie, Monsieur Poirot. Lassen Sie mich das ganz klarstellen: Ich möchte Sie engagieren, um einen Mordfall aufzuklären.«

»Sie meinen …?«

»Ganz recht. Ein Mordfall ist ein Mordfall, egal ob er gestern oder vor sechzehn Jahren geschehen ist.«

»Aber meine verehrte junge Dame …«

»Augenblick, Monsieur Poirot. Sie wissen noch nicht alles. Es gibt noch einen sehr wichtigen Punkt.«

»Ja?«

»Meine Mutter war unschuldig«, sagte Carla Lemarchant.

Hercule Poirot rieb sich die Nase und murmelte:

»Nun, natürlich – ich verstehe, dass …«

»Das ist keine Sentimentalität. Da ist dieser Brief, den sie mir vor ihrem Tod geschrieben hat. Ich sollte ihn zu meiner Volljährigkeit erhalten. Sie hat ihn aus einem einzigen Grund geschrieben – damit ich sicher sein kann. Mehr steht auch nicht drin. Dass sie es nicht getan hat, dass sie unschuldig ist und dass ich mir dessen immer sicher sein kann.«

Hercule Poirot betrachtete nachdenklich das junge, lebhafte Gesicht, erwiderte den ernsthaften Blick und sagte langsam:

»Tout le même …«

Carla lächelte.

»Nein, meine Mutter war nicht so, wie Sie vielleicht denken. Sie glauben, es sei eine Lüge – eine sentimentale Lüge?« Sie beugte sich vor und sagte ernst: »Hören Sie, Monsieur Poirot, es gibt Dinge, die Kinder einfach begreifen. Natürlich kann ich mich nur noch lückenhaft an meine Mutter erinnern – aber ich weiß genau, was für ein Mensch sie war. Sie hat nie gelogen – auch nicht, um jemanden zu schonen. Sie sagte mir immer, wenn etwas wehtun würde, egal ob es der Zahnarzt oder ein Dorn im Finger war. Wahrhaftigkeit war für sie etwas Selbstverständliches. Ich glaube, ich habe sie nicht übermäßig geliebt – aber ich habe ihr vertraut. Und ich vertraue ihr heute noch! Wenn sie sagt, sie habe meinen Vater nicht getötet, dann hat sie ihn auch nicht getötet! Sie war nicht der Mensch, der im Angesicht des Todes feierlich eine Lüge niederschreibt.«

Hercule Poirot neigte langsam, fast widerstrebend den Kopf.

Carla sprach weiter.

»Deshalb habe ich überhaupt kein Problem damit, John zu heiraten, denn ich weiß, dass sie unschuldig ist. Aber er weiß es nicht. Für ihn ist es nur natürlich, dass ich meine Mutter für unschuldig halte. Die Sache muss aufgeklärt werden, Monsieur Poirot. Und Sie werden das tun!«

Bedächtig erwiderte Hercule Porot:

»Angenommen, es stimmt, was Sie sagen, Mademoiselle – aber das war vor sechzehn Jahren!«

»Natürlich wird es schwierig sein«, erwiderte Carla Lemarchant. »Und nur Sie können das bewerkstelligen!«

Mit einem leichten Augenzwinkern sagte Hercule Poirot:

»Sie wollen mir schmeicheln, eh?«

»Ich habe schon so viel von Ihnen gehört. Was Sie alles herausgefunden haben und die Methoden, die Sie dabei anwenden. Sie legen auf die psychologischen Aspekte wert, und die verändern sich nicht mit der Zeit. Die greifbaren Dinge sind verschwunden – die Zigarettenstummel und die Fußabdrücke und die umgeknickten Grashalme. Danach können Sie nicht mehr suchen. Aber Sie können alle Fakten dieses Falls noch einmal durchgehen, vielleicht auch mit den Menschen sprechen, die damals dabei waren – sie leben alle noch –, und dann, wie Sie eben gesagt haben, können Sie sich in Ihrem Sessel zurücklehnen und nachdenken. Und herausfinden, was wirklich geschah …«

Hercule Poirot erhob sich, strich liebevoll über seinen Schnurrbart und sagte:

»Mademoiselle, ich fühle mich geehrt! Ich werde Ihr Vertrauen nicht enttäuschen. Ich werde Ihren Mordfall untersuchen. Ich werde mich in die Ereignisse von vor sechzehn Jahren vertiefen, und ich werde die Wahrheit herausfinden.«

Carla erhob sich ebenfalls. Ihre Augen strahlten. Aber sie sagte nur: »Gut.«

Hercule Poirot wackelte vielsagend mit dem Zeigefinger.

»Einen kleinen Moment. Ich habe gesagt, ich werde die Wahrheit herausfinden. Ich habe jedoch keine vorgefasste Meinung. Ihre Versicherung, dass Ihre Mutter unschuldig sei, ist für mich nicht relevant. Wenn sie schuldig war – eh bien, was dann?«

Stolz reckte Carla den Kopf. Sie sagte:

»Ich bin ihre Tochter. Ich will die Wahrheit wissen!«

Hercule Poirot sagte:

»Also dann, en avant. Obwohl das eigentlich nicht der richtige Ausdruck ist. Im Gegenteil. En arrière …«

Buch I

1Der Strafverteidiger

»Ob ich mich an den Fall Crale erinnere?«, fragte Sir Montague Depleach. »Natürlich erinnere ich mich daran. Sehr gut sogar. Sehr attraktive Frau. Sehr labil, natürlich. Keine Selbstbeherrschung.«

Er warf Poirot einen Blick von der Seite zu.

»Warum fragen Sie danach?«

»Ich interessiere mich für den Fall.«

»Das ist nicht besonders taktvoll, mein lieber Poirot«, sagte Depleach und bleckte unvermittelt seine Zähne. Seinem berühmten »Wolfslächeln« wurde nachgesagt, dass es schon manchen Zeugen in Angst und Schrecken versetzt habe. »Der Fall gehört nicht zu meinen Glanzleistungen, müssen Sie wissen. Ich habe sie nicht freibekommen.«

»Das weiß ich.«

Achselzuckend sagte Sir Montague:

»Damals hatte ich natürlich noch nicht so viel Erfahrung wie heute. Trotzdem glaube ich, dass ich alles Menschenmögliche getan habe. Wenn die Angeklagte nicht kooperiert, ist man aufgeschmissen. Immerhin haben wir die Umwandlung in eine lebenslange Freiheitsstrafe erreicht. Wir haben das Gericht herausgefordert. Viele unbescholtene Ehefrauen und Mütter haben damals Petitionen eingereicht. Sie genoss viel Sympathie.«

Sir Montague lehnte sich in seinem Sessel zurück und streckte seine langen Beine aus.

»Hätte sie ihn erschossen oder niedergestochen, hätte ich auf Totschlag plädieren können«, bemerkte er mit einer abschätzenden Miene. »Aber Gift – das eignet sich nicht für Verteidigerkniffe. Das ist heikel – sehr heikel.«

»Wie war die Verteidigung aufgebaut?«, fragte Hercule Poirot, der die Antwort auf seine Frage bereits kannte, denn er hatte die Zeitungsberichte von damals gelesen. Aber es schadete nicht, den Unwissenden zu spielen.

»Selbstmord. Das war die einzig mögliche Verteidigungsstrategie. Hat aber nicht viel gebracht. Crale war einfach nicht der Typ dafür! Sie haben ihn nicht gekannt, nehme ich an? Nein? Nun, er war ein richtiger Prachtbursche, der das Leben liebte. Er war ein Schürzenjäger, trank gern sein Bier und was sonst noch dazugehört. Er war keinen Sinnesfreuden abgeneigt und genoss sie ausgiebig. Man kann Geschworenen nicht weismachen, dass ein solcher Mann hergeht und sich vergiftet. Das passt einfach nicht. Ich stand von Anfang an auf verlorenem Posten. Und sie spielte einfach nicht mit! Schon als sie das erste Mal die Anklagebank betrat, wusste ich, dass wir verloren hatten. Sie wollte nicht kämpfen. Aber andererseits – wenn Sie den Angeklagten nicht auftreten lassen, ziehen die Geschworenen ihre eigenen Schlüsse.«

»Meinten Sie das, als Sie vorhin von fehlender Kooperation sprachen?«

»Genau, mein Lieber. Wir sind keine Zauberer. Die Schlacht ist schon halb gewonnen, wenn der Angeklagte einen guten Eindruck auf die Geschworenen macht. Ich habe immer wieder Geschworene erlebt, die gegen den Richter gestimmt haben. Wie die Geschworenen letztendlich entscheiden, ist oft reine Gefühlssache. Caroline Crale hat nicht einmal versucht, für sich zu kämpfen.«

»Aber warum?«

Sir Montague zuckte die Achseln.

»Fragen Sie mich etwas Leichteres. Sicher, sie hat den Mann geliebt. Sie brach völlig zusammen, als sie sah, was sie getan hatte. Ich glaube, sie hat sich nie von dem Schock erholt.«

»Sie glauben also, dass sie schuldig war?«

Depleach sah überrascht auf.

»Äh – nun, also, das haben wir selbstverständlich angenommen.«

»Hat sie Ihnen gegenüber jemals ihre Schuld eingestanden?«

Depleach war fassungslos.

»Natürlich nicht – natürlich nicht. Wir haben unseren Kodex, wie Sie wissen. Wir gehen immer von der Unschuld des Angeklagten aus. Schade, dass Sie nicht mehr mit dem alten Mayhew sprechen können, wenn Sie sich so für den Fall interessieren. Seine Kanzlei hat sie damals rechtlich beraten und mir das Strafverfahren übertragen. Der alte Mayhew hätte Ihnen mehr über sie erzählen können, aber er ist bereits über den Jordan gegangen. Es gibt natürlich einen George Mayhew Junior, aber der war damals noch ein Kind. Es ist lange her.«

»Ich weiß. Es ist ein Glück für mich, dass Sie sich so gut erinnern. Sie haben ein bemerkenswertes Gedächtnis.«

Depleach murmelte geschmeichelt:

»Nun ja, an die wichtigsten Dinge erinnert man sich. Vor allem, wenn es sich um ein Kapitalverbrechen handelt. Außerdem stand der Fall Crale stark im Fokus der Presseöffentlichkeit – da ging es um Sexgeschichten und so. Das Mädchen war auffallend hübsch. Ein toller Käfer, muss ich sagen.«

»Entschuldigen Sie, wenn ich noch einmal nachfrage«, sagte Poirot. »Habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie keinen Zweifel an Caroline Crales Schuld hatten?«

Wieder zuckte Depleach die Achseln.

»Ehrlich gesagt – von Mann zu Mann –, an ihrer Schuld gab es keinerlei Zweifel. Ja, sie hat ihn umgebracht.«

»Welche Beweise gab es gegen sie?«

»Es gab schwerwiegende Indizien. Zunächst war da das Motiv. Das Ehepaar lebte schon seit Jahren wie Hund und Katz zusammen – ständig gab es Auseinandersetzungen. Er ließ sich immer wieder mit anderen Frauen ein. Er konnte nicht anders, das war seine Natur. Sie nahm es im Großen und Ganzen einfach hin – hielt es seiner Künstlernatur zugute. Immerhin war der Mann ein erstklassiger Maler. Die Bilder erzielen heute Höchstpreise – Höchstpreise, sage ich Ihnen. Ich kann mit dem Stil nichts anfangen – übertrieben gekünstelt –, aber die Bilder sind gut, ganz sicher.

Also, wie ich schon sagte, es gab immer wieder Scherereien wegen anderer Frauen. Mrs Crale gehörte nicht zu der Sorte, die still vor sich hin leidet. Es gab häufig Streit, aber er kam immer wieder zu ihr zurück. Seine Liebschaften verflogen so schnell, wie sie gekommen waren. Aber die letzte Affäre war etwas anderes. Diesmal ging es um ein Mädchen – ein blutjunges Ding. Sie war erst zwanzig.

Elsa Greer, die einzige Tochter eines Fabrikanten aus Yorkshire. Sie besaß Geld und Selbstbewusstsein, und sie wusste, was sie wollte. Sie wollte Amyas Crale. Sie brachte ihn dazu, sie zu malen – für gewöhnlich porträtierte er nicht die feinen Dämchen aus der Gesellschaft, sondern malte nach Vorlagen. Ich glaube auch nicht, dass sich die Frauen gern von ihm hätten malen lassen, denn er schonte sie nicht! Aber die kleine Greer malte er und verfiel ihr mit Haut und Haaren. Er ging auf die vierzig zu, müssen Sie wissen, und war schon seit vielen Jahren verheiratet. Genau der richtige Zeitpunkt, sich wegen eines dummen jungen Dings zum Narren zu machen. Er war verrückt nach ihr und wollte sich scheiden lassen, um Elsa zu heiraten.

Das ließ sich Caroline Crale aber nicht gefallen. Sie drohte ihm. Zwei Zeugen hörten, wie sie ihm drohte, sie werde ihn umbringen, wenn er das Mädchen nicht aufgäbe. Und das meinte sie ernst! Am Tag vor dem Mord waren sie bei einem Nachbarn zum Tee, einem Kräutersammler, der seine eigenen Heilmittelchen braute, unter anderem das Koniin – es enthält Schierling. Beim Tee unterhielten sie sich über die tödliche Wirkung des Gifts.

Am nächsten Tag bemerkte der Nachbar, dass die Flasche mit dem Koniin halb leer war, und bekam es mit der Angst zu tun. Später fand man ein fast leeres Fläschchen in Mrs Crales Zimmer, versteckt in einer Schublade.«

Hercule Poirot rutschte unbehaglich hin und her.

»Jemand könnte es dort hineingetan haben«, sagte er.

»Aber sie gestand, es genommen zu haben. Sehr unklug natürlich, aber zu diesem Zeitpunkt hatte sie noch keinen Anwalt. Bei ihrer Befragung gestand sie freimütig, es genommen zu haben.«

»Welchen Grund nannte sie dafür?«

»Sie behauptete, sie habe mit dem Gedanken gespielt, sich umzubringen. Sie hatte weder eine Erklärung dafür, warum das Fläschchen leer war – noch warum nur ihre Fingerabdrücke darauf waren. Letzteres hat sie sehr belastet. Sie behauptete nämlich, Amyas Crale habe Selbstmord begangen. Aber wenn er das Koniin aus ihrem Zimmer entwendet hätte, hätten auch seine Fingerabdrücke auf dem Fläschchen sein müssen.«

»Das Gift wurde ihm mit Bier verabreicht, nicht wahr?«

»Ja. Sie holte ein Bier aus dem Eisschrank und brachte es eigenhändig in den Garten hinunter, wo ihr Mann gerade malte. Sie schenkte ihm ein und beobachtete, wie er es trank. Dann gingen alle zum Mittagessen ins Haus. Nur er blieb draußen – es geschah häufiger, dass er nicht an den Mahlzeiten teilnahm. Später fanden sie und die Gouvernante ihn tot im Garten. Nach ihrer Version war das Bier, das sie ihm eingeschenkt hatte, völlig in Ordnung. Nach unserer Version kippte er selbst das Gift in einem plötzlichen Anfall von Kummer und Reue in sein Glas. Aber das ist Quatsch – er war nicht der Mann für so etwas! Was sie am meisten belastete, war natürlich die Sache mit den Fingerabdrücken.«

»Auf der Bierflasche wurde ebenfalls ihre Fingerabdrücke gefunden?«

»Nein, das ist es ja gerade – nur seine Fingerabdrücke waren darauf, und die waren nur vorgetäuscht. Während die Gouvernante im Haus war, um den Arzt zu rufen, war sie mit dem Toten allein. Sie muss die Flasche und das Glas abgewischt und dann seine Finger daraufgedrückt haben. Sie wollte vertuschen, dass sie das Zeug in der Hand gehabt hatte. Das hat aber nicht funktioniert. Der alte Rudolph, der die Anklage vertrat, hat sich einen richtigen Spaß daraus gemacht. Er hat vor Gericht eindeutig bewiesen, dass man eine Flasche unmöglich in so einer Position halten konnte! Wir haben uns natürlich ins Zeug gelegt, um ihm das Gegenteil zu beweisen – dass seine Finger sich im Todeskampf so um die Flasche gekrümmt hätten –, aber, um ehrlich zu sein, war unsere Beweisführung nicht sehr überzeugend.«

Hercule Poirot sagte:

»Das Koniin muss also in die Bierflasche gelangt sein, bevor sie sie in den Garten brachte.«

»In der Flasche befand sich kein Tropfen Koniin. Nur in seinem Glas.«

Er unterbrach sich – unvermittelt veränderte sich der Ausdruck auf seinem großen, attraktiven Gesicht, und er sah Poirot scharf an. »Hallo? Was soll das, Poirot? Worauf wollen Sie hinaus?«

»Wenn Caroline Crale unschuldig war, wie kam dann das Koniin in das Bier? Die Verteidigung sagte damals, Amyas Crale hätte es selbst hineingetan. Sie sagen jedoch, das sei äußerst unwahrscheinlich gewesen – und ich möchte Ihnen hier zustimmen. Er war nicht der Mann für so etwas. Also, wenn Caroline Crale es nicht war, muss es jemand anderes gewesen sein.«

Depleachs Entgegnung war beinahe ein Zischen.

»Zum Teufel auch, Sie verschwenden nur Ihre Zeit, Mann. Darüber ist doch längst Gras gewachsen. Natürlich hat sie es getan. Sie hätten sie damals mal erleben sollen. Sie sah aus wie ein wandelndes Schuldgeständnis! Ich könnte mir sogar vorstellen, dass das Urteil eine Erleichterung für sie war. Sie hatte keine Angst und blieb völlig ruhig. Wollte nur den Prozess hinter sich bringen. Wirklich, eine tapfere Frau …«

»Und doch hinterließ sie einen Brief an ihre Tochter, in dem sie ihre Unschuld gelobte.«

»Das mag sein«, sagte Sir Montague Depleach. »Das hätten Sie und ich an ihrer Stelle auch getan.«

»Ihre Tochter sagt, ihre Mutter hätte niemals gelogen.«

»Die Tochter – dass ich nicht lache! Was kann sie schon wissen? Mein lieber Poirot, die Tochter war damals ein kleines Kind von vier, höchstens fünf Jahren. Sie bekam einen neuen Namen und wurde zu Verwandten ins Ausland gebracht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie sich an irgendetwas erinnert.«

»Kinder haben oft ein untrügliches Gespür für Menschen.«

»Mag sein. Aber das hilft uns in diesem Fall nicht weiter. Natürlich möchte das Mädchen an die Unschuld der Mutter glauben. Sie soll in dem Glauben bleiben. Das tut niemandem weh.«

»Doch leider möchte sie Beweise.«

»Beweise, dass Caroline Crale ihren Mann nicht getötet hat?«

»Ja.«

»Nun, die wird sie nicht bekommen«, sagte Depleach.

»Wirklich nicht?«

Der renommierte Anwalt der Krone sah sein Gegenüber nachdenklich an.

»Ich habe Sie immer für einen ehrenwerten Mann gehalten, Poirot. Was wollen Sie? Aus den Gefühlen eines Mädchens Geld schlagen?«

»Sie kennen das Mädchen nicht. Sie ist etwas Besonderes. Sie besitzt große Charakterstärke.«

»Ja, das wundert mich nicht. Sie ist die Tochter von Amyas und Caroline Crale. Was will sie?«

»Die Wahrheit.«

»Hm, ich fürchte, die Wahrheit wird ihr nicht schmecken. Offen gesagt besteht für mich kein Zweifel. Sie hat ihn getötet.«

»Sie werden mir verzeihen, mein Freund, aber ich möchte mir von dieser Sache mein eigenes Bild machen.«

»Aber sicher, nur weiß ich nicht, was Sie Neues herausfinden wollen. Sie können natürlich die alten Zeitungsberichte über den Prozess lesen. Humphrey Rudolph war damals Staatsanwalt. Er lebt nicht mehr – lassen Sie mich überlegen, wer sein Assistent war. Der junge Fogg, glaube ich. Ja, sprechen Sie mit Fogg. Und dann sind da natürlich die Personen aus dem damaligen Umfeld. Sie werden bestimmt nicht begeistert sein, wenn Sie in dem alten Fall herumstochern, aber ich nehme an, Sie werden sie zum Sprechen bringen. Sie sind ein gewiefter Teufel.«

»Richtig, die Personen aus dem Umfeld. Das ist wichtig. Wissen Sie zufällig noch, um wen es sich handelte?«

Depleach überlegte.

»Mal sehen – es ist schon so lange her. Es gab eigentlich nur fünf Personen, die damals eine Rolle spielten. Die Dienstboten zähle ich nicht mit – zwei treu ergebene Alte, die völlig verängstigt waren und von nichts eine Ahnung hatten. Nein, sie hat niemand verdächtigt.«

»Fünf Personen sagen Sie. Erzählen Sie mir von ihnen.«

»Nun, zuerst einmal Philip Blake, Crales bester Freund – kannten sich schon von klein auf. Er war damals zu Besuch. Er lebt noch. Ich sehe ihn ab und zu auf dem Golfplatz. Er wohnt in St George’s Hill und handelt auf dem Wertpapiermarkt. Er spekuliert, kommt aber immer damit durch. Erfolgreicher Mann. Setzt ein bisschen zu viel Fett an.«

»Aha. Und der Nächste?«

»Blake hatte einen älteren Bruder. Ein Gutsbesitzer – eher der häusliche Typ.«

Ein Liedchen kam Poirot in den Sinn. Er schob den Gedanken beiseite. Er wollte nicht immer an Kinderreime denken. Das war in letzter Zeit fast zu einer Manie geworden. Aber der Reim ließ ihn nicht los.

»Dieses kleine Schweinchen ging zum Markt, dieses kleine Schweinchen blieb zu Haus …«

Er murmelte: »Er blieb zu Haus, ja?«

»Das ist der, den ich vorhin erwähnt habe – der sich mit Heilmitteln und Kräutern beschäftigt hat, eine Art Hobbychemiker. Wie hieß er gleich? Irgendetwas Literarisches – ach ja. Meredith. Meredith Blake. Keine Ahnung, ob er noch lebt.«

»Und der Nächste?«

»Der Nächste? Die Ursache allen Übels, das Mädchen. Elsa Greer.«

»Dieses kleine Schweinchen aß einen Rinderschmaus«, murmelte Poirot.

Depleach sah ihn verdutzt an.

»Die stand immer gut im Futter«, sagte er. »Die hat nichts anbrennen lassen. War schon drei Mal verheiratet. Ein Scheidungsverfahren nach dem anderen, ganz nach Lust und Laune. Und mit jedem neuen Mann hat sie sich verbessert. Jetzt heißt sie Lady Dittisham. Sie taucht ständig in den Gesellschaftsnachrichten auf.«

»Und die beiden anderen?«

»Zum einen die Gouvernante. Ich habe ihren Namen vergessen. Eine nette, tüchtige Person. Thompson – Jones – oder so ähnlich. Und dann das Kind. Die Halbschwester von Caroline Crale. War damals vielleicht fünfzehn Jahre alt. Sie hat sich durchaus einen Namen gemacht. Sie gräbt Sachen aus und reist in der Weltgeschichte herum. Warren – ja, so heißt sie. Angela Warren. Eine außergewöhnliche junge Dame. Bin ihr erst kürzlich begegnet.«

»Dann ist sie also nicht das kleine Schweinchen, das anfing zu weinen …?«

Sir Montague Depleach sah sein Gegenüber befremdet an. Dann erwiderte er trocken:

»Sie hat in ihrem Leben einigen Grund zum Weinen gehabt! Ihr Gesicht ist von einer großen Narbe verunstaltet. Sie … Ach, Sie werden bestimmt alles darüber erfahren.«

Poirot erhob sich und sagte:

»Ich danke Ihnen. Sie waren sehr freundlich. Wenn Mrs Crale ihren Mann nicht getötet hat …«

Depleach unterbrach ihn:

»Aber das hat sie, alter Knabe, glauben Sie mir.«

Poirot fuhr fort, ohne auf die Unterbrechung einzugehen.

»… dann ist folgerichtig anzunehmen, dass eine dieser fünf Personen es getan hat.«

»Nicht auszuschließen, dass einer von ihnen dazu in der Lage gewesen wäre«, sagte Depleach nachdenklich. »Aber ich sehe keinen Grund, warum einer von ihnen es hätte tun sollen. Überhaupt keinen Grund! Ich bin im Gegenteil davon überzeugt, dass es keiner von ihnen war. Schlagen Sie sich diese Flausen aus dem Kopf, alter Knabe!«

Hercule Poirot indes lächelte nur und schüttelte den Kopf.

2Der Staatsanwalt

»Schuldig ohne Wenn und Aber«, erklärte Mr Fogg lapidar.

Hercule Poirot betrachtete nachdenklich das schmale, scharf geschnittene Gesicht des Anwalts.

Quentin Fogg, Anwalt der Krone, war ein völlig anderer Mensch als Montague Depleach. Jener besaß Stärke und Anziehungskraft, eine anmaßende, ja herrische Persönlichkeit. Er beeindruckte durch seine rasanten und dramatischen Verhaltensänderungen. In einem Moment war er weltgewandt, charmant und gutaussehend – im nächsten verwandelte er sich auf eine fast magische Art in einen Zähne bleckenden, knurrenden Bluthund.

Quentin Fogg dagegen war dünn und farblos. Ihm fehlte es eindeutig an dem, was man Persönlichkeit nennt. Er stellte seine Fragen ruhig und emotionslos, aber mit einer penetranten Beharrlichkeit. Konnte man Depleach mit einem Degen vergleichen, war Fogg ein Bohrer. Ein hartnäckiger Bohrer, der nie großen Ruhm erlangt hatte, aber als hervorragender Jurist galt, der seine Fälle für gewöhnlich gewann.

Hercule Poirot sah ihn nachdenklich an.

»Das war also Ihr Eindruck?«, fragte er.

Fogg nickte.

»Sie hätten sie auf der Anklagebank erleben sollen. Der alte Humphrey Rudolph, damals der leitende Staatsanwalt, machte schlichtweg Hackfleisch aus ihr. Hackfleisch!«

Er machte eine kurze Pause. Dann sagte er unvermittelt:

»Um ehrlich zu sein, ich fand, dass er es beinahe übertrieb.«

»Ich glaube, ich verstehe nicht ganz«, sagte Hercule Poirot.

Fogg runzelte seine fein gezogenen Augenbrauen. Seine feinen Finger strichen über seine bartlose Oberlippe.

»Was soll ich sagen? Vielleicht ist das eine sehr englische Sichtweise. ›Auf den, der am Boden liegt, auch noch einprügeln‹ ist eine Redensart, die wohl am besten beschreibt, was ich meine. Drücke ich mich verständlich aus?«

»Das ist in der Tat eine sehr englische Sichtweise, aber ich glaube, ich verstehe, was Sie meinen. Ob vor dem Obersten Strafgericht oder auf den Sportplätzen von Eton oder bei der Jagd auf dem Land, der Engländer räumt seinem Gegner immer eine faire Chance ein.«

»Ganz genau. Nun, in diesem Fall hatte die Angeklagte keine Chance. Humphrey Rudolph machte mit ihr, was er wollte. Zuerst wurde sie von Depleach befragt. Sie stand auf wie ein braves kleines Mädchen in einer Gesellschaft von lauter Erwachsenen und beantwortete Depleachs Fragen mit auswendig gelernten Sätzen. Folgsam, Wort für Wort – und absolut nicht überzeugend! Man hatte ihr eingetrichtert, was sie sagen sollte. Depleach konnte nichts dafür. Der alte Angeber spielte seine Rolle perfekt – aber ein Einzelner kann eben kein Zweipersonenstück stemmen. Sie spielte einfach nicht mit, und das machte einen denkbar schlechten Eindruck auf die Geschworenen. Und dann erhob sich der alte Humphrey von seinem Platz. Haben Sie ihn noch gekannt? Ein großer Verlust. Er schob die Ärmel seiner Robe zurück, wippte auf seinen Zehenspitzen – und dann legte er los!

Wie ich schon sagte, er machte Hackfleisch aus ihr! Führte dies an und jenes – und sie tappte jedes Mal in die Falle. Er brachte sie dazu, das Abwegige ihrer eigenen Aussagen zuzugeben und sich in Widersprüche zu verstricken, sie zappelte wie ein Fisch im Netz. Und dann zog er seine übliche Schau ab. Sehr schlüssig – sehr überzeugt: ›Ich behaupte, Mrs Crale, dass Ihre Geschichte, das Koniin gestohlen zu haben, um Selbstmord zu begehen, ein reines Lügengespinst ist. Ich behaupte, dass Sie das Gift entwendet haben, um es Ihrem Ehemann zu verabreichen, der Sie wegen einer anderen Frau verlassen wollte, und dass Sie es ihm vorsätzlich verabreicht haben.‹ Und sie sah ihn an – ein bildhübsches Geschöpf, anmutig und zart – und sagte: ›Oh, nein – nein, ich habe es nicht getan.‹ Das war so platt – so wenig überzeugend. Der alte Depleach wand sich, denn er wusste, dass der Fall für ihn verloren war.«

Fogg schwieg einen Augenblick, bevor er weitersprach:

»Und doch – ich weiß nicht. In gewisser Weise war es das Klügste, was sie machen konnte! Sie appellierte damit an die Ritterlichkeit – diese seltsame Ritterlichkeit, die man auch auf der Fuchsjagd antrifft und wegen der die meisten Ausländer uns für eingebildete Käuze halten! Die Geschworenen wussten, das ganze Gericht wusste, dass sie keine Chance hatte. Sie kämpfte nicht einmal für sich. Und gegen einen so übermächtigen und gerissenen Kerl wie den alten Humphrey hätte sie schon gar nichts ausrichten können. Ihr schwaches, unglaubwürdiges ›Oh nein – nein, ich habe es nicht getan‹ war rührend – einfach rührend. Sie war verloren!

Ja, es war gewissermaßen das Beste, was sie machen konnte. Die Geschworenen waren nur eine gute halbe Stunde zur Beratung weg, dann verkündeten sie das Urteil: Schuldig mit einer Begnadigungsempfehlung.

Sie hatte sich von der anderen Frau in diesem Prozess positiv abgehoben, dieser Elsa Greer, für die die Geschworenen von Anfang an wenig Verständnis zeigten. Sie blieb die ganze Zeit über völlig ungerührt. Ein sehr hübsches, kaltschnäuziges und modebewusstes Ding. Für die Frauen im Gerichtssaal verkörperte sie eine Gefahr für ihre Familien. Wenn Mädchen dieses Typs auf der Bildfläche erschienen, waren Familien nicht mehr sicher. Sexuell aufreizende Mädchen, die den Rechten von Ehefrauen und Müttern nur Verachtung entgegenbringen. Sie machte keinen Hehl aus ihrer Haltung, das muss ich sagen. Sie war ehrlich, in beeindruckender Weise ehrlich. Sie hatte sich in Amyas Crale verliebt und er sich in sie, und sie hatte keinerlei Skrupel, ihn seiner Frau und seinem Kind wegzunehmen.

Irgendwie bewunderte ich sie. Sie hatte Mut. Depleach brachte ein paar unschöne Dinge zur Sprache, aber sie wahrte in seinem Kreuzverhör ihre Haltung, auch wenn sie keine Sympathien dafür erntete und der Richter sie nicht leiden konnte. Der alte Avis. Als junger Mann war er selbst ein Don Juan gewesen – aber kaum durfte er in Robe zu Gericht sitzen, verwandelte er sich in einen Moralapostel. In seiner Urteilsbegründung im Fall Crale war er die Milde selbst. Zwar leugnete er nicht die Fakten, wies aber überdeutlich darauf hin, wie sehr sie provoziert worden sei.«

Hercule Poirot fragte:

»Er vertrat nicht die Selbstmordtheorie der Verteidigung?«

Fogg verneinte kopfschüttelnd.

»Die stand von Anfang an auf tönernen Füßen. Ich will nicht behaupten, dass Depleach sich nicht redlich bemühte hätte. Er war fantastisch. Er entwarf das anrührende Bild eines großherzigen, genussfreudigen, temperamentvollen Mannes, der plötzlich von der Leidenschaft zu einem entzückenden jungen Mädchen überwältigt worden war, dem er trotz aller Gewissensbisse nicht widerstehen konnte. Dann seine Reue, sein Ekel vor sich selbst, seine Zerknirschung, wenn er an Frau und Kind dachte, und sein plötzlicher Entschluss, allem ein Ende zu machen! Der ehrenhafte Ausweg. Ich sage Ihnen, es war eine sehr rührende Vorstellung, die den Zuhörern die Tränen in die Augen trieb. Man hatte den armen Teufel, der zwischen Leidenschaft und Anstand hin- und hergerissen war, förmlich vor Augen. Einfach grandios. Nur – als die Vorstellung vorüber und der Bann gebrochen war, ließ sich diese Idealfigur nicht mehr mit dem echten Amyas Crale in Verbindung bringen. Man wusste zu viel über Crale. Er passte nicht zu dieser Figur. Und Depleach war es nicht gelungen, sein Bild mit irgendeinem Beweisstück zu untermauern. Meiner Meinung nach war Crale sogar ein Mann, der überhaupt kein Gewissen hatte. Er war ein rücksichtsloser, lebensfroher Egoist. Wenn er überhaupt etwas wie Moral besaß, setzte er sie in seiner Malerei um. Ich bin davon überzeugt, dass nichts ihn hätte dazu bringen können, schludrig oder schlecht zu malen. Im Übrigen war er ein Heißsporn, der das Leben in vollen Zügen genoss. Selbstmord? Niemals!«

»Also keine gut gewählte Verteidigungsstrategie?«

Fogg zuckte mit den schmalen Schultern. Er sagte:

»Was hätte die Verteidigung tun sollen? Depleach konnte schlecht behaupten, dass der Fall gegenstandlos sei – dass die Staatsanwaltschaft keine Beweise gegen die Angeklagte anführen könne. Es gab eher ein Zuviel an Beweisen. Sie hatte das Gift in der Hand gehabt – hatte sogar zugegeben, es entwendet zu haben. Es gab Mittel, Motiv, Gelegenheit – alles.«

»Hätte man nicht darlegen können, dass all diese Dinge absichtlich arrangiert worden waren?«

Fogg sagte umstandslos:

»Sie hat die meisten Punkte selbst zugegeben. Und außerdem ist das zu weit hergeholt. Wollen Sie damit unterstellen, dass ein anderer ihn ermordete und alles so arrangierte, dass der Verdacht auf sie fiel?«

»Halten Sie das nicht für vertretbar?«

Fogg erwiderte bedächtig:

»Nein. Sie bringen den großen Unbekannten ins Spiel. Wo hätte man ihn denn suchen sollen?«

Poirot sagte:

»Offenkundig in einem engen Kreis von Beteiligten. Soweit ich informiert bin, gab es fünf Personen, die dafür infrage gekommen wären.«

»Fünf? Lassen Sie mich überlegen. Da gab es zum einen den alten Trottel mit seiner Kräuterküche. Ein gefährliches Hobby, aber ein liebenswerter Kerl. Eine diffuse Persönlichkeit, aber bestimmt nicht der große Unbekannte. Dann das Mädchen – sie hätte vielleicht Caroline um die Ecke gebracht, aber bestimmt nicht Amyas Crale. Dann der Börsenmakler – Crales bester Freund. Das gibt es im Krimi, aber nicht im wirklichen Leben. Wen gab es sonst noch – ach ja, die halbwüchsige Schwester, aber die werden Sie nicht ernsthaft in Betracht ziehen. Das wären vier.«

Hercule Poirot sagte:

»Sie haben die Gouvernante vergessen.«

»Das ist wahr. Unscheinbare Gestalten, diese Gouvernanten, man vergisst sie so schnell. Ich kann mich dunkel an sie erinnern. In mittlerem Alter, reizlos, tüchtig. Ein Psychologe hätte vielleicht gesagt, sie habe Crale heimlich geliebt und ihn deshalb getötet. Die verklemmte alte Jungfer! Aber das ist Unsinn. Soweit ich mich an sie erinnere, war sie kein neurotischer Typ.«

»Es ist sehr lange her.«