Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Luzifer-Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

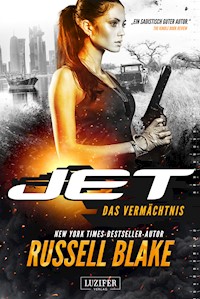

- Serie: JET

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Tödlich. Präzise. Unerbittlich. JET. Nur noch diese eine Mission – dann darf sich JET endlich und endgültig zur Ruhe setzen. In Moskau wurden zwei nukleare Sprengsätze gestohlen. Von ihnen fehlt jede Spur, bis eine davon in Somalia gezündet wird. Es ist offenbar ein Testlauf … und niemand weiß, wo sich die zweite Bombe befindet und wie viele Leben auf dem Spiel stehen. Für JET beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit. Sie ist die Einzige, die die Drahtzieher hinter diesem Coup aufhalten kann. Und der Mossad – jene Organisation, der sie seit Jahren zu entkommen versucht – ist bereit, sie mit allem auszustatten, was nötig ist, um die verbliebene Bombe zu finden. Und ihr endlich ihr Leben zurückzugeben … JET – die ultimative Abenteuerreihe, so spannend wie bestes Blockbuster-Kino. Von New-York-Times-Bestseller-Autor Russell Blake.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 426

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

JET 5: DAS VERMÄCHTNIS

Russell Blake

Copyright © 2015 by Russell Blake

All rights reserved. No part of this book may be used, reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or by any information storage or retrieval system, without the written permission of the publisher, except where permitted by law, or in the case of brief quotations embodied in critical articles and reviews. For information, contact: [email protected].

By arrangement with Peter Lampack Agency, Inc. 350 Fifth Avenue. Suite 5300 New York, NY 10118 USA

Impressum

überarbeitete Ausgabe Originaltitel: LEGACY Copyright Gesamtausgabe © 2024 LUZIFER-Verlag Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.

Cover: Michael Schubert Übersetzung: Kalle Max Hofmann Lektorat: Astrid Pfister

Dieses Buch wurde nach Dudenempfehlung (Stand 2024) lektoriert.

ISBN E-Book: 978-3-95835-508-8

Folge dem LUZIFER Verlag auf Facebook

Für weitere spannende Bücher besuchen Sie bitte

unsere Verlagsseite unter luzifer-verlag.de

Sollte es trotz sorgfältiger Erstellung bei diesem E-Book ein technisches Problem auf deinem Lesegerät geben, so freuen wir uns, wenn du uns dies per Mail an [email protected] meldest und das Problem kurz schilderst. Wir kümmern uns selbstverständlich umgehend um dein Anliegen und senden dir kostenlos einen korrigierten Titel.

Der LUZIFER Verlag verzichtet auf hartes DRM. Wir arbeiten mit einer modernen Wasserzeichen-Markierung in unseren digitalen Produkten, welche dir keine technischen Hürden aufbürdet und ein bestmögliches Leseerlebnis erlaubt. Das illegale Kopieren dieses E-Books ist nicht erlaubt. Zuwiderhandlungen werden mithilfe der digitalen Signatur strafrechtlich verfolgt.

Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek:

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung des Autors

Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Jet 5: Das Vermächtnis zu schreiben. Die ersten vier Bände kamen bei den Lesern sehr gut an und ich wollte im gleichen Stil wie im vierten Teil weitermachen. Es sollte eine Geschichte werden, die sich in einer relativ kurzen Zeitspanne ereignet, also in etwa einer Woche. Dadurch wollte ich die hohe Geschwindigkeit und das kraftvolle Gefühl aufrechterhalten, das dabei entsteht. Immer, wenn Jet endlich mal etwas Ruhe hat und schon fast das Gefühl aufkommt, dass sie endlich ein normales Leben führen kann, wird ihre Welt erneut auf den Kopf gestellt und es gibt so richtig Ärger.

Ich hoffe, Ihnen gefällt diese neueste Episode aus Jets Leben. Mir war es auf jeden Fall eine Freude, ihre Story weiterzuspinnen und zu erfahren, wo sie am Ende hinführt. Es ist immer ein wunderbares Gefühl, wenn die Hauptfigur beim Schreiben einfach das Kommando übernimmt, und ich kann Ihnen an dieser Stelle verraten, dass ich bei meinen letzten Büchern zu Beginn keine Ahnung hatte, wie sie letzten Endes ausgehen würden.

Das ist ein äußerst faszinierendes Gefühl, wenn auch manchmal ein bisschen gruselig, aber offenbar funktioniert es. Deswegen werde ich auch nichts an meiner Methode ändern.

Doch jetzt genug der Vorrede – mit großem Stolz präsentiere ich Ihnen die fünfte Folge von Jets dramatischer Geschichte. Schnallen Sie sich an, es wird wieder eine wilde Fahrt!

KAPITEL 1

Vor vier Wochen, in Genua, Italien

Kalter Regen fiel vom stahlgrauen Himmel und der unnachgiebige Wind, der die Wolken vorantrieb, brachte den typischen Geruch des Meeres mit sich. Die mediterrane Umgebung hatte jedoch überhaupt nichts mit den Postkartenmotiven gemein, die man aus Reisebüros kennt. Stattdessen prügelte eine Welle nach der anderen mit steigender Intensität auf die Hafenmauern von Genua ein. Als die Dämmerung schließlich zur Nacht wurde, peitschten Blitze über die Stadt und erleuchteten dabei die riesigen Frachtschiffe, die an den Piers vor Anker lagen.

Bäche aus Brackwasser spülten über die alten Pflastersteine, die hier und da aus dem brüchigen Asphalt ragten, der von dem stetigen Verkehr schwerer Verladevehikel stark beansprucht war.

Zwei Sicherheitsmänner in schwarzen Regenjacken patrouillierten am Tor von Hafenabschnitt B. Widerwillig machten sie ihre Runden durch das Donnerwetter, welches die Natur ihnen entgegenschleuderte. Motiviert wurden sie nur durch den Geschmack ihrer starken, filterlosen Zigaretten und der Aussicht auf den nächsten Zahltag, der kurz bevorstand. Außer ihnen war weit und breit niemand zu sehen, denn Seemänner und Hafenarbeiter hatten längst Feierabend und bis auf die eine oder andere Ratte, die es ebenfalls eilig hatte, in ihren Bau zu kommen, war der Hafen vollkommen leblos.

Auf der anderen Seite der Straße, die zu den Piers führte, reihten sich Bars und billige Hotels aneinander und ihre heruntergekommenen Fassaden luden zur typisch rustikalen Gastfreundschaft eines Hafens ein. Professionelle Damen schüttelten sich das Wasser von den Regenjacken und betraten nach und nach die verschiedenen Etablissements, auf der Suche nach den üblichen Kunden, die sich am Ende eines langen Arbeitstages nach ihren Diensten sehnten. Es waren Matrosen, Fischer und Diebe, die in diesen Bars herumhingen, ihre Einsamkeit mit Alkohol begossen und sich gegenseitig feindselig anstarrten, in Erwartung einer weiteren langen Nacht.

Über einer besonders gammelig wirkenden Tränke prangte ein ausgeblichenes Schild mit der Karikatur einer Ente, die einen Piratenhut trug und mit einem Säbel bewaffnet war. Gedämpftes Licht schien in der zweiten Etage durch die geschlossenen Vorhänge, die den Blick auf eine Reihe von Zimmern verdeckten, die stundenweise zu mieten waren. Etwa zwanzig Meter davon entfernt, parkte ein graublauer VW-Bus, dessen Scheiben dunkel getönt waren. Für einen unaufmerksamen Betrachter wirkte das Fahrzeug verlassen, doch hinten saßen zwei Männer und starrten auf geisterhaft flackernde Schwarz-Weiß-Bildschirme.

Die Aufmerksamkeit der Herren galt der Treppe, die zu der Einliegerwohnung über der Bar führte. Ohne Unterlass prüften sie die Signale ihrer verschiedenen versteckten Kameras und der Laser-Mikrofone. Sie hatten nicht viel Zeit gehabt, die Operation vorzubereiten, und der Starkregen machte die Sache nicht gerade einfacher. Sie hatten erst morgens von dem Treffen erfahren und es hatte einiges an Ressourcen gekostet, alles rechtzeitig zu organisieren und aufzubauen. Der Sturm war zusätzliches Pech gewesen, doch nach unzähligen Einsätzen wussten sie, dass Jammern auch nichts nützte. Sie mussten eben mit dem arbeiten, was sie hatten. Schließlich waren sie gereifte und abgehärtete Profis, und wenn es irgendeine Chance gab, ihre Mission zu erfüllen, würden sie diese ergreifen.

Natürlich hatten sie gar nicht erst daran gedacht, die örtliche Polizei einzuweihen, denn in dieser Gegend gab es einfach viel zu viele undichte Stellen. Deshalb durfte man sie lediglich als den letzten Notnagel betrachten, wenn wirklich alles andere schiefgegangen war. Obwohl man sich nach außen hin kooperativ gab und eine Art Duldung herrschte, trauten die beiden Männer niemandem. Selbst ihre eigenen Kollegen wurden immer wieder hinterfragt. Man arbeitete allein und undercover, und das für Wochen oder gar Monate am Stück. Nun waren sie schon über ein Jahr in Italien stationiert, um eine verbündete Regierung zu bespitzeln. Sie trugen beide marineblaue Jacken über ihren grob gestrickten Seemannspullovern und waren äußerlich nicht von den üblichen Hafenarbeitern zu unterscheiden, die aus den verschiedensten Kulturschichten stammten. Es gab darunter Korsen, Mafiosi, Russen und Nordafrikaner. Bei den Rivalitäten der verschiedenen Verbrecherclans wurden die Verträge auch schon mal mit Blut unterzeichnet und Auseinandersetzungen mit erbarmungsloser Härte ausgefochten. Die Verlierer der zahllosen Machtproben wurden anschließend in schönster Regelmäßigkeit zu Fischfutter.

Der Kleinere der beiden Männer, dessen breites Gesicht von einem stoppeligen Dreitagebart geziert wurde, tippte jetzt mit seinem stummeligen Zeigefinger auf einen der Monitore, der wegen eines fehlerhaften Kabels ständig flackerte.

»Wie sollen wir denn irgendwas auf die Reihe kriegen, wenn wir keine Vorbereitungszeit und nur beschissenes Material bekommen?«, fluchte er auf Italienisch – wie vereinbart.

»Adam, musst du dich wirklich jedes Mal so aufregen? Es könnte auch schlimmer sein – zum Beispiel, wenn wir jetzt draußen wären und klatschnass würden. Da nehme ich den Bus hier doch mit Kusshand«, murmelte sein Kollege Samuel. Dann kratzte er sich über seinen Kinnbart und hob die Arme über den Kopf, um sich zu recken.

»Ich dachte, die Party sollte schon längst begonnen haben«, sagte Adam.

Seine Augen waren auf das Monitorbild der Tür geheftet, das von den Kameras und Mikrofonen auf dem Autodach eingefangen wurde. Getarnt als ein Gepäckträger und eine uralte Satellitenschüssel, wie man sie von Campingplätzen kannte.

»Es tut mir leid, wenn unsere Informationen nicht hundertprozentig gestimmt haben. Hast du heute vielleicht noch irgendeine heiße Verabredung, von der ich nichts weiß?«

»Ich mag diese übereilten Einsätze einfach nicht. Wenn man keine Zeit für die Planung hat, steigt das Risiko eines Fehlschlags.«

»Danke für diese griffige Zusammenfassung. Ich werde sie in mein Buch Spionage für Dummies aufnehmen, an dem ich gerade schreibe«, sagte Samuel trocken. Solche flapsigen Gespräche dienten dazu, ihre Anspannung zu senken.

»Bisher ist das Ganze reine Zeitverschwendung, mehr will ich damit ja gar nicht sagen. Seit fünfundvierzig Minuten hat sich niemand blicken lassen, das ist doch alles kompletter Bullshit.«

»Das mag sein, aber noch ist das Licht an, also erwarten sie jemanden. Geduld, mein Freund, Geduld. Wir ziehen das jetzt durch. Warten wir doch einfach mal ab, was die Nacht noch zu bieten hat.«

»Wahrscheinlich noch ein paar weitere zahnlose Nutten und Besoffene. Ansonsten ist anscheinend niemand dumm genug, bei diesem Wetter auf die Straße zu gehen.«

»Seit wann hast du etwas gegen Nutten oder Alkohol?«

»Das habe ich nicht gesagt. Ganz im Gegenteil, ich bin wahrscheinlich nur neidisch. Alle sind gerade im Trockenen und haben Spaß, während wir uns hier draußen die Ärsche abfrieren. Das ist nicht fair, mehr sage ich ja gar nicht.«

»Alles klar. Ich werde sicherstellen, dass mein Bericht deinen Mangel an Begeisterung darüber widerspiegelt, dass Alkohol und Prostituierte kein Bestandteil unseres Arbeitsauftrages sind.«

»Ja, mach das. Vielleicht ändert sich dann mal was daran. Wäre höchste Zeit.«

Als plötzlich ein Mann in einem offensichtlich teuren Mantel aus einem schwarzen Lexus sprang, der hinter ihnen angehalten hatte, verstummten beide Männer abrupt. Ein Regenschirm hielt den gröbsten Teil des Unwetters von dem Mann ab und als er an dem VW-Bus vorbeieilte, machten Adam und Samuel große Augen. Sie drückten hastig einige Knöpfe an ihrem Bedienpult und starteten die Aufzeichnung.

»Ich kann kaum etwas sehen. Der verdammte Regen und der Schirm machen es nicht gerade leicht«, knurrte Adam, während er an einem Knopf drehte, um die Hauptkamera schärfer zu stellen.

»Schau mal, ob du sein Gesicht draufkriegst. Das hat höchste Priorität, abgesehen von den Tonaufnahmen.«

»Ich versuche es ja, aber ich kann keine Wunder bewirken. Kein Licht, kein Bild.«

»Tu einfach dein Bestes«, herrschte Samuel ihn an, während sich sein Blick in den Monitor bohrte.

»Er geht rein«, stellte Adam überflüssigerweise fest, als ihre Zielperson die Klingel drückte und wartete.

»Kannst du irgendwas Brauchbares aufnehmen?«

»Der Schirm ist im Weg. Das mit dem Licht ist jetzt okay, aber das ist nun mal keine Röntgenkamera.«

»Was ist mit den Mikrofonen?«

»Bis da drinnen jemand anfängt, zu reden, kann ich dir das nicht beantworten. Sieht aber soweit ganz gut aus. Schau dir mal die Signalstärke an«, meinte Adam und zeigte auf ein Messgerät. »Die Türklingel habe ich jedenfalls ganz gut hören können.«

Ihre Richtmikrofone waren darauf ausgelegt, Vibrationen der Fensterscheiben zu registrieren und diese in Klang umzuwandeln. Das Equipment war unter normalen Umständen äußerst zuverlässig, doch bei so einem Unwetter hatten sie es noch nie zuvor eingesetzt. Aber sie hatten keine Alternativen. Natürlich hatten sie überlegt, sich als Straßenarbeiter oder Gebäudetechniker zu verkleiden und ein paar Wanzen zu installieren, doch sobald sie das fragliche Haus erreicht hatten, war ihnen klar geworden, dass das viel zu riskant wäre. Sie durften auf keinen Fall entdeckt werden, daran hatte ihr Einsatzbefehl keine Zweifel gelassen. Sie durften auf keinen Fall in direkten Kontakt mit der Zielperson treten.

Die in der Wohnung befindlichen Personen hatten diese nicht verlassen, seit der Lieferwagen seine Position eingenommen hatte. Gott sei Dank war diese nah genug, dass sie einiges von ihrem Equipment einsetzen konnten. Samuel hatte bestimmt ein Dutzend Runden um den Block gedreht, bis endlich ein guter Parkplatz für ihre Aktion frei geworden war. Nachdem sie sich dort eingerichtet hatten, machten sie das Beste aus der Situation. Sie hatten ein paar gedämpfte Telefonanrufe aufgezeichnet, aber davon mal abgesehen redeten die Leute in der Wohnung nicht miteinander, und sie wussten daher nicht, wie viele es waren.

Adam drehte eines der Mikrofone noch mehr auf und als der Türsummer losging, um den Neuankömmling einzulassen, erklang das Geräusch in ihren Kopfhörern laut wie eine Sirene.

»Konntest du ein Bild von ihm aufnehmen?«, fragte Samuel, doch Adam starrte weiter auf die Signalanzeige.

»Kein besonders tolles, aber ich glaube, es ist trotzdem gut genug, dass wir es an die Zentrale schicken können«, sagte er schließlich, wobei er weiter angestrengt in die Stille lauschte.

»Okay, dann leg mal los«, erwiderte Samuel und behielt dabei den Anzeiger für die drahtlose Verbindungsstärke im Auge. »Eine Sekunde«, antwortete Adam, während er eine Tastatur an sich heranzog. Dann fing er an, in schneller Folge mehrere Befehle einzutippen. Beide Männer hielten plötzlich inne, als die Tür oben im Appartement mit Schwung zugeworfen wurde.

»Klingt doch gut«, flüsterte Adam.

»Pssssst!«

Eine brutale Windböe bombardierte die Gebäudefassade jetzt mit Regen und brachte sogar ihren Bus zum Wackeln. Es klang, als würde jemand mit einem Vorschlaghammer das Blech der Karosserie bearbeiten.

Murmelnde Stimmen wurden lauter und leiser, als Adam an seinen Steuerreglern herumspielte und digitale Filter an seinem Computer einstellte. Er nahm alles in Echtzeit auf, aber darüber hinaus konnte er bestimmte Frequenzen zusätzlich isolieren und Hintergrundgeräusche teilweise eliminieren.

Samuel fluchte leise, als eine der Kameras plötzlich nur noch ein schwarzes Bild anzeigte, gefolgt von einem Video-Rauschen.

»Verdammt. Der Wind muss das Ding erledigt haben«, beschwerte er sich, wobei sein Blick über die Verkabelung wanderte, um auszuschließen, dass es innerhalb des Busses ein Problem gab.

»Na super. Kann es überhaupt noch schlimmer werden?«

»Frag doch so was nicht!«

»Du weißt, was du zu tun hast.«

Samuel nickte resigniert. Er musste einen Blick auf das Kamerasystem werfen und schauen, ob er den Fehler finden konnte. Währenddessen blies ihm der Wind mit vierzig Knoten um die Nase und der Regen wirkte eher wie Hagel.

Widerwillig schob Samuel den schweren Vorhang beiseite, der den hinteren Teil des Wagens von der Fahrerkabine abschirmte. Er wollte gerade einen richtig schönen Fluch an Adam richten, doch dann sah er das bodenlose Entsetzen in dessen Blick. Er ahnte allerdings nicht, dass in diesem Moment bereits ein roter Lichtpunkt über sein Gesicht wanderte und sich schließlich auf seiner Stirn niederließ.

»Pass auf«, schrie Adam, doch da war es schon zu spät. Samuels Kopf explodierte, als hätte er eine Granate verschluckt. Der vordere Teil des Busses wurde mit Blut und Knochensplittern gesprenkelt, während die Windschutzscheibe in sich zusammenfiel. Adam griff blind nach dem Sturmgewehr, das zu seinen Füßen lag, als eine Salve Kugeln den Wagen durchsiebte und ihn nur knapp verfehlte. Er hob seine Waffe, um zurückzuschießen, als er im Augenwinkel einen Feuerball registrierte. Plötzlich schien die Zeit stillzustehen, denn ein RPG-7 Raketensprengkopf mit thermobarer Ladung zischte durch das klaffende Loch in der Windschutzscheibe und entzündete sich dann zu einem Feuerball, der Adam sofort tötete und den gesamten Innenraum des Wagens in eine schmelzende Masse verwandelte.

Teile des Busses, der nun bis zur Unkenntlichkeit verzerrt war, lagen im Umkreis von zwanzig Metern auf dem Gehweg verteilt. Als sieben Minuten später der erste Polizeiwagen eintraf, qualmte das Metallgerippe des Wagens immer noch. Der Benzintank war irgendwann ebenfalls explodiert, was die Zerstörung noch einmal intensiviert hatte. Niemand in der Gegend hatte etwas gesehen, und nachdem die ganze Nacht ermittelt worden war, kamen die Behörden zu dem Schluss, dass es sich wohl um eine Fehde zwischen organisierten Verbrecherbanden gehandelt haben musste, was absolut nichts Ungewöhnliches für diese Gegend war.

Niemand konnte sich an die Menschen erinnern, die aus dem Appartement gekommen und schweigend in der Nacht verschwunden waren, und natürlich hatte erst recht niemand den Pick-up-Truck gesehen, der die Schützen transportiert hatte.

Zwei Tage lang geisterte die Geschichte durch die lokalen Medien, doch da es keine Spuren gab, landete das Vorkommnis schließlich bei den Hunderten von anderen ungeklärten Vorfällen der Hafenkriminalität, der die Regierung einfach nicht Herr zu werden schien.

KAPITEL 2

Vor drei Monaten, 300 Kilometer östlich von Hobyo, Somalia

Der massige Bug der Salome pflügte durch die tosenden Fluten, deren Wellen meterhoch in die Luft peitschten. Der Wind schien aus allen Richtungen zugleich zu kommen, die Witterung war in diesem Teil des Westindischen Ozeans oft absolut unberechenbar. Die Sonne war noch nicht aufgegangen und entsprechend schwarz war der neblige Himmel. Nur hier und da schaffte es ein heller Stern, durch die wenigen Löcher im Wolkendach zu schimmern. Die Dieselmotoren des Frachters röhrten heiser, als er sich unnachgiebig in Richtung seines Zieles vorankämpfte – dem Hafen von Jeddah in Saudi-Arabien.

Die Salome war ein mit den Wassern aller Weltmeere gewaschenes Handelsschiff, das seit beinahe zwei Jahrzehnten vor allem vor den Küsten Afrikas, Indiens und Pakistans kreuzte. Es war ein hartes Geschäft, doch es lohnte sich. Die Besatzung bestand aus einer wilden Mischung aus internationalen Seeleuten. Sie fuhr unter der Flagge von Liberia, wie so viele Schiffe, die in diesen berüchtigten Gewässern unterwegs waren. Grund dafür waren die beinahe nicht-existenten Regularien dieses winzigen afrikanischen Staates, der auf diese Art eine Flotte von dreitausendfünfhundert Schiffen beheimatete … beinahe elf Prozent aller Schiffe der Welt.

Auf der Brücke rammte der Nachtwächter gerade dem ersten Maat seinen Ellenbogen in die Seite. »Was meinst du?«, raunzte er und nippte dabei an seiner dampfenden Tasse herrlich schwarzen Kaffees. Sein Blick war auf den Radar gerichtet und er deutete mit der freien Hand energisch auf einen leuchtenden Fleck.

»Sieht für mich wie ein Fischerboot aus. Die machen gerade einmal neun Knoten, wenn überhaupt«, antwortete sein Kollege.

»Wie weit ist es entfernt?«

»Ungefähr sechs Meilen.«

»Wir sollten den Kapitän dennoch aufwecken«, meinte der Wachhabende, wobei er einen weiteren Schluck des Getränks nahm, das er wie aus Eimern konsumierte – am liebsten schwarz und schön heiß.

»Er steht sowieso gleich auf. Halt einfach ein Auge drauf, und wenn die uns zu nahekommen, geben wir Alarm. Bei der momentanen Geschwindigkeit gehe ich aber nicht von einer Gefahr aus. Gönnen wir dem Kapitän doch seinen Schönheitsschlaf.«

Inzwischen betrachtete der Wachmann den Horizont durch sein Fernglas, ließ es kurz darauf aber wieder auf seine Brust sinken.

»Kein Licht zu sehen.«

»Es gibt jede Menge Boote, die sich nicht die Mühe machen. Diese verdammten Schabracken von den Chinesen und Thais sind so alt, dass sie sich kaum über Wasser halten können. Die geben ganz bestimmt kein Geld für neue Birnen aus. Das muss nichts heißen.«

»Das stimmt, aber komisch ist es trotzdem. Lass uns wenigstens unsere beiden Sicherheitskräfte wecken, die können auch mal was für ihr Geld tun.«

Er sprach dabei über die beiden Söldner einer israelischen Firma, die sich auf Vorsichtsmaßnahmen gegen Piraterie spezialisiert hatte. Sie wechselten sich täglich mit Zehn-Stunden-Schichten ab, was vier Stunden übrig ließ, in der beide Männer schliefen. Die Sichtung eines langsamen Fischerbootes klang nicht nach einem absoluten Notfall, doch niemand aus der Crew mochte die Söldner besonders gern. Sie blieben meistens unter sich und machten immer eine große Show daraus, mit ihren Gewehren herumzuhantieren, die die einzigen Waffen auf dem gesamten Schiff waren.

Kommerzielle Seegefährte durften normalerweise nämlich überhaupt keine Waffen mitführen, doch wegen der außer Kontrolle geratenen Piraterie vor der Ostküste Afrikas hatten einige Länder ihre Regeln geändert, was geschäftstüchtigen Sicherheitsfirmen ein ganz neues Betätigungsfeld eröffnet hatte. Mehr und mehr Schiffe auf dieser Route heuerten deshalb routinemäßig Söldner an, um sich vor Entführungen und Raub zu schützen. Die Piraten hatten es auf leichte Ziele abgesehen und waren nicht scharf darauf, bei einem Feuergefecht das Zeitliche zu segnen. Nachdem sich in letzter Zeit sogar internationale Marineverbände an der Jagd auf Piraten beteiligt hatten, waren die Seeräuber allerdings wieder aggressiver geworden und griffen nicht selten mit Maschinengewehren oder sogar Raketenwerfern an.

Der Maat grunzte, als er die Brücke verließ, um die Söldner zu wecken. Die Salome kreuzte weiter mit achtzehn Knoten durch die Wellen und ein halb so schnelles Fischerboot schien keine große Gefahr darzustellen. Deshalb hatte er es auch nicht eilig, die Treppen hinunterzugehen, um das Deck zu erreichen, auf dem die Sicherheitsmänner schlummerten.

Als er die beiden Schlafenden aufweckte, konnte er sich allerdings eine gewisse Schadenfreude nicht verkneifen, während er darauf wartete, dass sich die beiden anzogen. Beide streifen schusssichere Kevlar-Westen über und schnappten sich dann ihre Kalaschnikow AKMs, bevor sie ihm zurück auf die Brücke folgten.

»Womit haben wir es denn zu tun?«, fragte Ari, der Größere von beiden.

»Wahrscheinlich nichts Ernstes.« Er deutete auf den hellen Fleck auf dem Radarschirm. »Es geht um diese Jungs hier. Sie haben kein Licht an und wir wissen auch nicht, ob ihr Kurs sie wirklich in unsere Nähe bringen wird. Aber ich dachte mir, ihr wollt euch vielleicht auch mal nützlich machen. Vielleicht kommt ihr sogar mal dazu, eure Elefantenbüchsen abzufeuern.«

Ari ignorierte die Sticheleien, denn es war nicht sein Job, sich mit der Crew anzulegen. Diese Seefahrten waren immer sterbenslangweilig, und er hatte schon Hunderte von ihnen absolviert, auf denen nie etwas passiert war. Eigentlich schon fast enttäuschend, nach den großen Reden, die die Firma bei seinem Bewerbungsgespräch geschwungen hatte. Er hatte sich exotische Häfen und Kämpfe gegen Piraten auf offenem Meer vorgestellt, doch in Wirklichkeit gab es nur Dieseldämpfe und Seekrankheit.

Er schaute Barry, seinen Partner an und verzog das Gesicht.

»Klingt nicht besonders aufregend. Willst du wach bleiben und dir das mal anschauen? Ich lege mich dann wieder hin. Bei dem Schneckentempo, das die draufhaben, kann ich auch Eis beim Schmelzen zugucken.«

»Klar, mach das. Die Situation ist definitiv nicht so aufregend, dass wir beide ein Auge darauf haben müssen.«

Ari nickte und schlurfte zurück zu dem schmalen Treppenaufgang, der auf das Hauptdeck führte, wobei er sorgsam darauf achtete, dass die Mündung seiner Waffe immer nach unten zeigte. Das Ganze war nur wieder ein falscher Alarm, wie so oft. Jedes Mal, wenn irgendetwas auf dem Radar auftauchte, das nicht auch ein Tanker war, gab es sofort einen Alarm. Doch nach knapp zwei Jahren hatte er sich daran gewöhnt. Eigentlich war es auch gar nicht so schlimm. Die Angriffe, von denen er gehört hatte, hatten eigentlich alle damit geendet, dass die Piraten in dem Moment, als zurückgeschossen wurde, sofort abdrehten und das Weite suchten. Im Grunde waren das doch auch nichts anderes als extrem arme Hunde, die aus purer Not einem kriminellen Geschäft nachgingen. Deshalb war die Anwesenheit von ihm und Barry ja auch so wertvoll. Ein paar Salven vor den Bug von irgendwelchen Piratenkähnen und die suchten sich sofort ein anderes Opfer. Zumindest wurde es ihm so immer wieder erzählt, und er sah keinen Grund, die Geschichten infrage zu stellen.

Auf der Brücke legte Barry jetzt sein Gewehr beiseite und ging, in Erwartung von zwei höchst langweiligen Stunden, in denen er wohl nur auf einen Bildschirm starren und darum kämpfen würde, nicht einzuschlafen, zur Kaffeemaschine.

***

Die Jiang Li, ein dreißig Jahre alter chinesischer Fischtrawler mit Stahlhülle war vor drei Wochen entführt worden. Die Crew hielt man als Geisel, während die Piraten die undichte Schaluppe als Mutterschiff benutzten. Zwei schnelle Motorboote waren am Heck vertäut, und die ursprünglichen fünfzehn Besatzungsmitglieder machten sich inzwischen keine Illusionen mehr um ihr Schicksal. Man zahlte ihnen nicht genug, um sich mit den Piraten anzulegen, und ebenso unwahrscheinlich war es, dass ihr Arbeitgeber ein Lösegeld für sie zahlen würde. Also blieb ihnen nichts anderes übrig, als einen Tag nach dem anderen zuzusehen, wie die einundzwanzig somalischen Piraten sie an Deck in Schach hielten, wo man sie gegebenenfalls als menschliche Schilde nutzen konnte, falls Kriegsschiffe auftauchen sollten, obwohl das bislang noch nicht der Fall gewesen war. Eine multinationale Eingreiftruppe hatte zwar einige Patrouillen in diese Gegend entsandt, doch der Ozean war groß. Allein das Gebiet, in dem die Piraten unterwegs waren, war größer als ganz Europa. Dadurch würden etwaige Erfolge ihrer Bemühungen nichts weiter als reiner Zufall sein.

Zwei Männer, deren Hautfarbe dunkel wie Ebenholz war, machten sich jetzt an der Vertäuung zu schaffen, dann ließen sie die Beiboote zu Wasser. Nur Minuten später waren achtzehn Bewaffnete an Bord. Ihr Ziel war die Salome, ein mittelgroßer Frachter, der auf dem Weg in den Mittleren Osten war. Ein Komplize, der in Mogadischu Zugriff zum Internet hatte, hatte ihnen einen Tipp gegeben und der Anführer der Piraten hatte daraufhin beschlossen, dass das Schiff ein geeignetes Ziel war.

Die Salome gehörte einer prominenten israelischen Firma, die in den meisten europäischen Häfen Büros unterhielt, was sie zu einem exzellenten Adressaten für Lösegeldforderungen machte. Die Fracht allein war schon mehrere Millionen wert, vielleicht sogar über zehn, sodass man garantiert eine niedrige siebenstellige Summe erwarten konnte. Das würde einen stattlichen Lohn ergeben, auch noch, nachdem die Hintermänner bezahlt worden waren. Inzwischen konnte man die Piraterie schon fast als boomende Branche bezeichnen, und deshalb hatten Informationen mittlerweile auch ihren Preis. Jetzt erwachten die kraftvollen Außenbordmotoren röhrend zum Leben und wenige Minuten später durchschnitten die Boote die Wellen, auf direktem Abfangkurs zur Salome, die nichts von der Bedrohung, die sich ihr von Süden her näherte, ahnte.

***

»Verdammt! Zwei Fremdkörper haben sich von dem Fischkutter abgekoppelt und halten jetzt direkt auf uns zu«, sagte der Wachmann, wobei sein Blick den Lichtpunkten auf dem Radarschirm folgte.

»Wie schnell?«, fragte Barry, der hastig aufstand und dabei bemerkte, wie sich sein Herzschlag angesichts des drohenden Angriffs beschleunigte. Der Himmel begann gerade erst, von zarten roten und orangefarbenen Bändern erhellt zu werden, während die Sonne sich über den Horizont kämpfte. Normalerweise würde es ein weiterer, wunderschöner Sonnenaufgang auf See werden, doch die näherkommenden Schnellboote stellten ihn in den Schatten.

»Ziemlich schnell. Mindestens fünfundzwanzig Knoten. Sie bewegen sich im rechten Winkel auf unsere Position zu, also werden sie uns in ein paar Minuten erreicht haben. Das Fischerboot ist auch nur noch wenige Meilen entfernt; den Rest können Sie sich also selbst ausrechnen.«

»Jemand muss Ari aufwecken. Ich gehe derweil runter aufs Deck, um eine gute Schussposition einzunehmen. Ich werde nicht warten, bis sie in Reichweite sind. Ab sechshundert Metern Entfernung fange ich an, zu schießen. Das sollte reichen, um sie in die Flucht zu schlagen«, erklärte Barry, während er sich sein Gewehr schnappte.

»Alles klar, ich kümmere mich um Ari«, sagte der Maat, als er sich aus seinem Drehstuhl erhob und ihm folgte. »Ich wecke besser auch mal den Captain.«

Sobald sie die Treppe erreicht hatten, räusperte sich der Maat. »Warum schießen Sie denn nicht von hier oben aus? Ist das nicht die bessere Position? Ich meine, vom höchstmöglichen Punkt aus?«

»Es geht mir dabei um die Flexibilität. Ich möchte in der Lage sein, sowohl beide Seiten des Schiffes als auch Bug und Heck abdecken zu können, und das kann ich von hier oben nicht machen. Außerdem gibt es hier viel weniger Deckung.« Er blieb abrupt stehen, wobei sein Fuß in der Luft über der nächsten Stufe schwebte. »Tun Sie mir den Gefallen und holen Sie Ari. Sagen Sie ihm auch, er soll noch mehr Munition und unsere Pistolen mitbringen«, befahl Barry harsch, um den Maat in die Schranken zu weisen. Jetzt, wo der erste ernsthafte Piratenangriff bevorstand, wollte er bestimmt keine Fragerunde abhalten.

Ein salziger Wind peitschte Barry über das Gesicht, als er das Deck erreichte. Er schaute sich eine Weile um, bis er den besten Punkt gefunden hatte, um sich flach hinlegen und schießen zu können. Er musste zusehen, dass er ein möglichst kleines Ziel abgab, so wie er es einst gelernt hatte. Sein Kriegsdienst war zwar schon sieben Jahre her, und natürlich war ein Einsatz auf dem Wasser etwas vollkommen anderes als ein Kampf in der Wüste, doch die Grundlagen blieben die gleichen. Ein Gewehr war ein Gewehr, auch wenn es sich auf einem schwimmenden Stahlkoloss befand, und es kam darauf an, immer die Oberhand zu behalten. Ganz egal, in was für einer Umgebung man sich befand.

Drei Minuten später war Ari an seiner Seite und reichte ihm mit aufgeregtem Gesichtsausdruck zwei volle Magazine und eine Pistole. Barry hob das neopren-ummantelte Fernglas und deutete wenig später in die Ferne. »Da sind sie! Ich kann sie gerade so erkennen. Es sind definitiv Piraten und das Boot ist voll mit Gewehren. Ferngläser haben sie auch. Scheiße, jetzt teilen sie sich auf! Wahrscheinlich wollen sie von beiden Seiten gleichzeitig angreifen. Die sind nicht dumm, das muss man ihnen lassen. Die werden wohl eher vom Heck her kommen, das ist momentan nämlich die angesagte Methode. Wie weit sind sie noch weg?«, fragte Barry.

»Etwa neunhundert Meter. Ich würde noch eine Minute warten und ihnen dann ein paar Kugeln verpassen. Das sollte ihnen genug Angst einjagen. Oh, wow. Die haben auch Raketenwerfer, na ganz toll.«

»Da würde ich mir keine Sorgen machen. Mit denen triffst du nichts über hundert Meter Entfernung. Vielleicht gerade so zweihundert, wenn du Riesenglück hast.«

»Soll ich auf die andere Seite gehen?«

»Nein, noch nicht. Das Ganze ist bestimmt vorbei, bevor es auch nur angefangen hat.«

»Ich wünschte, diese Geizhälse von der Firma hätten uns Scharfschützengewehre gegeben, am besten Barretts. Das hier ist doch scheiße. Ich hasse nichts mehr als einen fairen Kampf.«

»Bei so einer unruhigen See würdest du mit 'nem Zielfernrohr sowieso nichts treffen. Schau doch mal, wie es auf und ab geht. Abgesehen davon ist das alles eh egal. Sobald die mein Gewehr hören und die Kugeln ins Wasser schlagen sehen, hauen sie ab.«

»Aber stell dir mal vor, du hältst ein Maschinengewehr mit Kaliber 50 in der Hand. Damit könnten wir sie zu Kleinholz machen.«

»Oder gleich ein paar Kanonen, wie auf einem richtigen Kriegsschiff. Bumm, Game over!«

Sie warteten ab, während ihr Schiff sich weiter in Richtung Norden bewegte. Ihre Nerven lagen angesichts ihres ersten richtigen Gefechts blank. Barry kniff die Augen zusammen und spähte den Lauf seines Sturmgewehrs hinunter. Er war bereit, zu feuern.

»Wie weit noch?«

»Vielleicht noch sechshundert Meter, aber sie kommen schnell näher.«

»Dann legen wir mal los.«

Das ohrenbetäubende Geknatter der AKM hallte über das Deck, als Barry auf das nähere der beiden Boote feuerte, womit er seinen Plan aufgab, erst einmal nur einen Warnschuss abzugeben. Es war so schwer, das auf den Wellen schaukelnde Boot anzuvisieren, dass er es aus dieser Entfernung sowieso kaum treffen würde.

Ari spähte währenddessen durch den Feldstecher und schluckte dann schwer. »Sie drehen nicht ab.«

»Verdammt. Diese Trottel! Die können sich auf was gefasst machen.«

»Scheiße, die haben nicht nur AKs … jetzt, wo sie näher kommen, kann ich auch andere Waffen erkennen. Die haben mindestens ein Scharfschützenge…« Ein Kugelhagel prasselte jetzt auf die Metalloberflächen in ihrer Umgebung ein. Das vordere Boot hatte ebenfalls das Feuer eröffnet. Mindestens acht Gewehre gaben Dauerfeuer ab und schickten Hunderte von Geschossen in ihre Richtung. Die meisten schlugen harmlos über oder unter ihnen ein, doch eine erwischte Barry am Hals und durchschlug den Rand seiner Kehle, wobei arterielles Blut auf Aris Gesicht spritzte. Barry grunzte, ließ sein Gewehr fallen und umklammerte dann die Wunde. Seine Augen waren geweitet vor Überraschung und Angst, die allerdings schnell in Panik umschlug, als ihm sein Leben durch die Finger rann.

»Oh Gott, Barry!« Aris Gesichtsausdruck hatte sich jetzt von Erregung in Verzweiflung gewandelt, und für ein paar Sekunden erstarrte er förmlich, denn er war hin- und hergerissen, ob er zuerst seinem Freund helfen oder auf die schnell näherkommenden Piraten feuern sollte. Barry stöhnte leise, als ihn seine Lebensgeister verließen, und damit wurden Ari seine Prioritäten klar. Er musste die Piraten in die Flucht schlagen, denn sonst hätten sie alle keine Chance, zu überleben.

Er legte auf das nähere Boot an und feuerte, die Waffe hatte er zuvor auf Dauerfeuer gestellt. Zu seiner Erleichterung sah er, wie zwei der Männer am Bug zusammenbrachen, einige seiner Kugeln hatten also ihr Ziel gefunden.

Doch das war das Letzte, was Ari registrierte, denn ein Querschläger ließ jetzt den hinteren Teil seines Schädels zerplatzen. Noch bevor er den Treffer überhaupt registrierte, war er tot.

Weitere Kugeln hämmerten auf das Schiff ein und Barry wurde in der Brust getroffen, was seinen qualvollen Überlebenskampf abrupt beendete. Kraftlos sackte sein Körper in sich zusammen.

Der Maat beobachtete das Feuergefecht durch ein Seitenfenster der Brücke. Als er sah, wie die beiden Männer getroffen wurden, traf er eine spontane Entscheidung und gab seinen Posten auf. »Sie sind tot! Ich gehe jetzt da runter. Ich habe keine Lust, monatelang in irgendeinem Scheißloch in Somalia zu hocken«, rief er dem Wächter und dem Steuermann zu und rannte an ihnen vorbei.

»Hey, bleib stehen, das ist nicht deine Aufgabe«, warnte ihn der Wachhabende. »Lass es bleiben, sonst erschießen sie dich auch. Zwei Tote sind schon schlimm genug …«

»Entweder, wir schießen zurück, oder die nehmen uns in Kürze als Geiseln! Dann foltern sie uns wahrscheinlich ein paar Monate lang und töten uns dann. Diese Geschichten habe ich schon oft genug gehört.«

Mit diesen Worten verschwand er durch die Tür und eilte die Treppen hinunter. Als er das Deck erreichte, waren die Piraten nur noch einhundert Meter entfernt. Er duckte sich und schnappte sich eines der Gewehre, wobei er versuchte, das Blutbad zu seinen Füßen nicht allzu genau zu betrachten. Er hatte ebenfalls viele Jahre beim Militär verbracht und schon einige Leichen gesehen, doch die scharlachroten Pfützen auf dem Deck waren wirklich ein grauenvoller Anblick.

Die Piraten entdeckten ihn und drei von ihnen eröffneten sofort das Feuer. Er ließ sich neben den Toten zu Boden fallen und schoss zurück, nur um kurz darauf entsetzt mit anzusehen, wie einer der Angreifer einen Raketenwerfer schulterte. Einen Augenblick später jagte das feurige Geschoss genau auf ihn zu. Es verfehlte ihn zwar, doch die Explosion schüttelte ihn dennoch gewaltig durch und ließ seine Trommelfelle platzen. Außerdem riss sie ein riesiges Loch in die Außenhaut des Schiffes. Er wischte sich den Staub aus den Augen, und erst dann erreichten ihn die Schmerzen. Sein Bein war von Metallsplittern durchbohrt worden und hatte sich in eine brennende Masse aus zermatschtem Fleisch und Blut verwandelt.

Doch er riss sich zusammen und legte das Gewehr erneut an. Grinsend registrierte er, wie zwei der Männer von seinen Kugeln getroffen wurden, doch dann ging sein Blick plötzlich ins Leere. Eine ganze Salve heißen Bleis durchschlug seinen Brustkorb. Als sein Körper sich verkrampfte, glitt ihm die Kalaschnikow aus der Hand. Hilflos musste er dabei zusehen, wie ein weiterer Raketensprengkopf in die Kommunikationsantennen einschlug und Trümmer ins Meer schleuderte.

Das erste Motorboot erreichte jetzt die Steuerbordseite des Schiffes, nahe des Hecks, und einer der Piraten schleuderte einen Wurfanker auf das Deck. Nachdem er sich von dem festen Sitz überzeugt hatte, fing der Mann an zu klettern, und kurz darauf folgten drei andere. Das nächste Boot wiederholte diese Prozedur, und zwei Minuten später standen zehn bewaffnete Piraten auf dem Deck. Einer von ihnen näherte sich den Gefallenen und verpasste jedem von ihnen einen Tritt, um sicherzugehen, dass sie wirklich tot waren. Dann schnappte er sich ihre Waffen, wobei er eine der Pistolen in seinen Gürtel steckte. Die anderen händigte er seinen Kollegen aus.

Die Crewmitglieder der Salome blieben an Ort und Stelle, denn niemand wollte den Zorn der Angreifer auf sich ziehen, die bekanntlich auch einige Kameraden verloren hatten. Außerdem beinhalteten die Pflichten eines Seemannes nicht, sich mit bewaffneten Mördern anzulegen. Keiner von ihnen wollte sich zu den Toten gesellen.

Als der Anführer der Piraten die Brücke erreichte, fanden sie den Kapitän und den wachhabenden Offizier auf dem Boden liegend vor. Blut strömte aus ihren Ohren und Nasen. Der zweite Raketentreffer hatte im Inneren der Brücke ebenso viel Verwüstung angerichtet, wie auf dem Deck. Der Körper des Steuermannes lag unmöglich verdreht in einer abgelegenen Ecke, seine Augen starrten stumpf in die Unendlichkeit. Der Pirat zog seine neu erworbene Pistole hervor und grinste unbarmherzig. Nach einem kurzen Kontrollblick auf das Steuerrad und das Bedienpult, drehte er sich um und schoss den noch lebenden Besatzungsmitgliedern in den Kopf.

»Dreht die Motoren auf. Volldampf voraus in Richtung Land. Wir sollten es noch vor Einbruch der Dunkelheit in unsere Bucht schaffen. Dann gehen wir vor Anker und kümmern uns um die Crew. Vielleicht sind sie mehr wert als das Schiff, vielleicht aber auch nicht. Nadif, du übernimmst die erste Schicht. Ihr anderen treibt die Besatzung zusammen und durchsucht sie. Dann sperrt sie in einen der Lagerräume und stellt eine Wache davor auf. Ich will keine Überraschungen!«

Nachdem er seine Anweisungen gegeben hatte, beeilten sich seine Männer, sie umzusetzen. Ihr Anführer war nämlich alles andere als ein typischer Pirat. Er war inmitten eines Bürgerkrieges aufgewachsen und war brutal, boshaft und vollkommen ohne Mitleid. Während viele andere Piraten ehemalige Fischer oder verarmte Bauern waren, repräsentierte er eine ganz neue Art des hoch motivierten Kriminellen. Er war nur hinter Geld und Reichtum her, und wie er bewiesen hatte, war er bereit, dafür über Leichen zu gehen.

Das große Schiff nahm jetzt Fahrt auf und hatte beinahe zwanzig Knoten erreicht, als Nadif einen Kurs zur Ostküste Somalias einschlug. Ihre Basis befand sich am Rande einer vom Wind gepeitschten Wüste, die von radioaktiven Abfällen belastet war, die europäische und indische Firmen ohne jegliche Form von Regularien dort abgeladen hatten.

Einer der Männer funkte jetzt das Fischerboot an, worauf es ebenfalls seinen Kurs änderte, um an Land zurückzukehren. Es hatte seinen Zweck erfüllt und das Schicksal seiner Crew war weiter ungewiss, solange der zahlungsunwillige Eigentümer noch um das Lösegeld feilschte.

KAPITEL 3

Vor zehn Jahren, in Bagdad, Irak

In der Ferne knatterten Gewehrsalven und überall brannten unkontrollierte Feuer vor sich hin – Spuren der seit fünf Tagen andauernden Kämpfe zwischen irakischen Regierungstruppen und den Invasoren. Eine schwarze Wolke hing über der Stadt, da man mehrere Ölquellen angezündet hatte, um die eigenen Truppenbewegungen zu verschleiern. Die Kämpfe tobten von einer Straße zur nächsten, als die Koalitionsstreitkräfte weiter vorrückten. Die Nachtruhe wurde regelmäßig durch Explosionen gestört, denn die loyalen Soldaten von Saddam Hussein versuchten mit aller Macht, die Eindringlinge aufzuhalten. Ganze Stadtviertel waren ins Chaos gestürzt worden und Plünderer gingen munter ihrem Handwerk nach.

Drei Männer in ziviler Kleidung, die mit amerikanischen M16-Gewehren bewaffnet waren, rannten gerade am Rande der Innenstadt auf einen Bunker zu. Die Regierungstruppen befanden sich nur wenige Blocks entfernt. Viele Gebäude in der Umgebung standen nach den letzten Bombardements in Flammen und hatten außerdem einige verirrte Panzergeschosse abbekommen. Ein Iraki, der einen Fernseher auf der Schulter trug, rannte an ihnen vorbei, dicht gefolgt von zwei Kindern mit Teilen einer Stereoanlage in den Armen. Die Gesichter der Kinder leuchteten förmlich vor Aufregung, so als befänden sie sich auf einem großen Abenteuer.

Zwei der Männer tauschten ernste Blicke aus, während ihr Anführer die Anzeige eines mobilen GPS-Geräts überprüfte. Er deutete mit zwei Fingern auf den Eingang des großen Betongebäudes, das vor ihnen lag, dann klappte er die Optik seines Nachtsichtgerätes herunter und näherte sich dem komplett im Dunklen liegenden Regierungsgebäude, das trotz seiner Verlassenheit immer noch eine bedrohliche Ausstrahlung besaß. Die beiden anderen Männer folgten ihm und zwängten sich wenig später gegen die Wände einer muffigen Gasse, die nach Exkrementen und Verwesung stank.

Am entfernten Ende entdeckten sie zwei übergroße Eisentüren, die fest verschlossen waren und eine Vielzahl von Gewehrkugeln abbekommen hatten, als vor wenigen Stunden die Loyalisten versucht hatten, die besser bewaffneten ausländischen Angreifer zurückzuschlagen.

Der Anführer tippte auf den Rucksack seines Gefolgsmanns und beide blieben sofort stehen, während der dritte Mann mit seinem Gewehr, das mit einem Infrarotvisier ausgestattet war, die Umgebung absuchte. Das typische Knattern russischer Sturmgewehre hallte durch nahe gelegene Straßen, gefolgt von einem Sperrfeuer der höher klingenden, kleinkalibrigen M4-Gewehre der amerikanischen Truppen.

»Hier sind wir richtig. Bist du startklar, Joseph?«, flüsterte Solomon, der Anführer, durch seine zusammengebissenen Zähne.

»Absolut«, antwortete Joseph.

Solomon wartete, während sein Gefolgsmann in seinen Rucksack griff und eine selbstklebende Explosivladung hervorholte. Diese brachte er an der Tür an, und zwar an der Stelle, wo er den Schließbolzen vermutete. Anschließend drückte er einen Knopf und eine LED begann zu blinken – zuerst alle drei Sekunden, dann jede Sekunde. Wenig später detonierte der Sprengstoff. Die Tür wölbte sich und öffnete sich dann mit einem lang gezogenen Quietschen.

Doch plötzlich drang der Klang von zwei weiteren Explosionen an ihre Ohren. Die Kämpfe in der Nähe schienen sich mehr und mehr in ihre Richtung zu verlagern. Das dumpfe Rattern eines schweren Maschinengewehrs reihte sich in die Kakofonie mit ein. Nach einem letzten Kontrollblick durch die Gasse schlichen die Männer in das Gebäude. Der Letzte von ihnen schob die demolierte Tür behelfsmäßig zu und zog sich dann ein paar Meter zurück, zu einer Position, von der aus er den Eingang im Bedarfsfall verteidigen konnte. Die beiden anderen schauten sich kurz um, dann deutete Solomon auf ein Treppenhaus, das in die Tiefen des Gebäudes hinabführte.

Vorsichtig nahmen sie eine Stufe nach der anderen, die Waffen die ganze Zeit im Anschlag, immer auf alles gefasst. Als sie das Tiefgeschoss, zwei Etagen unterhalb der Straße, erreichten, schaltete Solomon seinen Palm-Computer an und starrte auf die handgezeichnete Karte, die auf dem schwach beleuchteten Display zu sehen war. Er hielt kurz inne, um sich zu orientieren, und schaute dann jeden der drei Gänge hinab, die von ihrer Position abgingen. Schließlich wählte er den Flur zu seiner Linken und zählte dabei ganz genau seine Schritte. Bei der fünften Tür hielt er an und gab Joseph, der immer noch an der Treppe wartete, ein Zeichen. Schnell kam sein Untergebener daraufhin zu ihm, wobei die Vibram-Sohlen an seinen Stiefeln dafür sorgten, dass er kaum ein Geräusch verursachte. Nach einem kurzen Nicken von Solomon streckte er die Hand aus und drückte die Türklinke herunter.

Natürlich rührte sie sich nicht, das hatten sie auch nicht erwartet.

Niemand außer den engsten Vertrauten von Saddam Hussein wusste, was sich hinter diesen Türen befand, und noch weniger wussten über diese eine, ganz besondere Tür Bescheid. Die ganze Konstruktion der Etage wirkte mehr wie ein begehbarer Banktresor als wie ein Militärbunker. Die Wände bestanden aus zwei Meter dickem Beton, der von Stahlnetzen durchzogen und mit russischen Stahlplatten verstärkt war, sodass er sogar bunkerbrechenden Spezialbomben standhalten konnte. Das sah man allerdings von außen nicht. Ganz im Gegenteil wurde hier unauffälligstes Understatement zelebriert.

Ihr Informant hatte ihnen jedoch, im Tausch gegen eine sichere Passage, eine neue Identität sowie fünf Millionen Dollar, ganz präzise Instruktionen gegeben. Das war eigentlich eine ganz moderate Summe für die Verhältnisse der irakischen Machtelite, und für ein sorgenfreies Leben an irgendeinem Strand in Malaysia würde es ganz sicher auch reichen. Seine Aufpasser warteten derweil auf eine Bestätigung ihres Einsatzteams. Sollte diese ausbleiben, würden sie dafür sorgen, dass der Mann für immer zum Schweigen gebracht wurde.

Joseph nahm seinen Rucksack ab und platzierte ihn auf dem Boden. Dann machte er sich an die Arbeit. Zuerst holte er eine große Metallkiste hervor und dann eine weitere, noch größere Box. Er öffnete die Kiste und nahm zwei Glasröhrchen aus dem mit Schaumstoff verkleideten Inneren. Anschließend drehte er den Verschluss des ersten Reagenzglases auf und goss den Inhalt auf zwei der drei schweren Scharniere der Tür. Beim letzten Scharnier wiederholte er diesen Vorgang mit dem Inhalt des zweiten Röhrchens, startete seine Stoppuhr und wartete geduldig. Die Säure begann nun, ihre Wirkung zu entfalten, und chemisch riechender Rauch breitete sich um die Tür herum aus.

Drei Minuten später öffnete Joseph die größere Box und nahm drei Stangen heraus, die wie Knetmasse aussahen. Sorgfältig brachte er den Plastiksprengstoff in Form, um den größtmöglichen Schaden an den Scharnieren hervorzurufen. Immerhin waren sie gewarnt worden, dass das unauffällige Äußere der Tür extrem täuschte, und dass man Stunden brauchte, um dem Schloss mit einem Schweißgerät oder einem Diamantbohrer beizukommen. Die Scharniere stellten jedoch einen potenziellen Schwachpunkt dar. Eine Theorie, die sie nun überprüften.

Joseph machte einen Schritt zurück, um seine Arbeit zu begutachten, dann steckte er die Zünder in die Plastikmasse und schlich, gefolgt von Solomon, ein Stück den Gang hinunter. Zu guter Letzt steckten sich die Männer Schaumstoffstöpsel in die Ohren, dann hob Joseph die Hand mit dem Fernzünder und drückte den Knopf.

Die Sprengladungen entzündeten sich augenblicklich zu einem gleißenden, weißen Licht, und die Männer kniffen solange die Augen zusammen, bis die Flammen langsam wieder erloschen. Joseph klappte seine Nachtsichtoptik nach oben und ging auf die Tür zu, um den Schaden zu begutachten. Danach platzierte er eine weitere, weitaus größere Sprengladung direkt neben dem mittleren Scharnier und eilte zurück zu Solomon. Gemeinsam zogen sich die Männer noch weiter zurück, bis sie die Kreuzung erreichten und sich dort gegen eine der Wände pressen konnten.

Sie spürten beide die Wucht der Explosion, doch sobald die Druckwelle an ihnen vorbeigezogen war, nahmen sie ihre Taschenlampen und kehrten in den Gang zurück, der nun voller Rauch war. Die ehemalige Tür sah aus wie eine Wand, die von einer Panzergranate getroffen worden war, denn das Türblatt war weit in den Raum hinein geschleudert worden. Die Männer hielten die Luft an und richteten ihre Lichtstrahlen in die Dunkelheit hinein. Solomon nickte kurz, bevor sie sich an den Abstieg machten. Es ging weitere drei Etagen hinab, tief unter die Straßen von Bagdad.

Die unterste Etage wirkte unspektakulär, dort gab es nur einen fünf Quadratmeter großen Raum mit drei weiteren Stahltüren. Die Zehnertastatur eines elektronischen Schlosses leuchtete in der Dunkelheit. Ihnen war gesagt worden, dass die Notstrom-Versorgung bis zu sechs Monate funktionieren könnte. Solomon las nun eine Reihe von Zahlenkombinationen vom Display seines PDAs ab, die mit ebenso zitteriger Hand hingekritzelt worden waren wie die groben Lagepläne.

Die Tür öffnete sich daraufhin mit einem Zischen und wurde durch ein hydraulisches System nach innen geschoben. Sofort leuchtete Solomon hinein und sah ein einzelnes, schwarzes Flightcase, das in der Mitte des Raumes stand. Es war mit kyrillischen Schriftzeichen versehen und ein dickes Kabel führte von seinem Unterteil zu einem Sicherungskasten an der gegenüberliegenden Wand. Joseph näherte sich dem Gerät mit unsicheren Schritten, öffnete die beiden schweren Verschlussklammern und klappte dann den Deckel auf. Im Inneren fand er zwei unbeschriftete, blaue Aluminiumboxen, jede etwa einen Meter lang und einen halben Meter breit. Dicke Nylongurte waren an ihnen befestigt, denn an den simplen Koffergriffen in ihrer Mitte würde man sie kaum über längere Strecken transportieren können. Jeweils ein Flachbandkabel kam aus den Boxen heraus und steckte in einer Buchse im Boden des schwarzen Flightcase.

Vorsichtig hob Joseph einen der Behälter heraus und öffnete den Deckel, während Solomon mit seiner Taschenlampe darauf leuchtete. Für einen kurzen Augenblick starrten die beiden Männer schweigend auf den Inhalt, dann entfernte Joseph die Kabel und wandte sich an Solomon.

»Volltreffer.«

Als sie die Kisten aus dem Raum getragen hatten, reichte Joseph seinem Boss zwei Granaten aus seiner Schultertasche und machte sich dann an den beschwerlichen Weg, den steilen Treppenaufgang hinauf. Solomon zog die Ringe der beiden Granaten ab und warf sie in den Raum hinein, dann verschloss er die Tür sorgfältig. Sechs dicke Riegel rasteten laut hörbar ein, als Solomon herumwirbelte, die schwere Kiste an ihrem Gurt packte und sich ebenfalls auf den Weg nach oben machte. Das Nachtsichtgerät hatte er wieder über die Augen gezogen.

Als die beiden Männer das Straßenniveau erreicht hatten, wich die unheimliche Stille, die im Keller geherrscht hatte, einer Kakofonie aus automatischen Waffen. Die Kämpfer konnten nicht mehr als hundert Meter entfernt sein. Die Koalitionstruppen rückten immer weiter vor, und die Irakis zogen sich zurück. Es herrschte eine Atmosphäre wie damals beim Fall Berlins. Jeder der Soldaten wusste ganz genau, wie der Kampf ausgehen würde. Das Ende stand kurz bevor, doch es gab immer noch genügend Soldaten, die für ihre vergängliche Vorstellung von Ehre und Pflichtgefühl bereit waren, zu sterben. Auf der einen Seite rannte jetzt eine Gruppe junger Männer los, bereit, ihre Leben zu opfern, so als ob das Einnehmen des nächsten Häuserblocks mehr wert war als ihre gesamte verbleibende Lebenszeit. Auf der anderen Seite machte eine andere Gruppe junger Männer gerade ihre Waffen feuerbereit, wild entschlossen, ihre Heimat gegen die Eindringlinge zu verteidigen. Das folgende Blutbad war das Ergebnis einer schlecht geplanten Invasion, deren Befehlshaber nicht damit gerechnet hatten, was es für Folgen haben würde, sich mit einer ganzen Armee williger Märtyrer anzulegen.

Die drei Männer schlichen nun aus dem Gebäude und warfen einen letzten Blick die schmale Gasse hinunter. Dann duckten sie sich in die Schatten und eilten weiter, möglichst weit weg von der Schießerei. Als sie den ersten Block hinter sich gebracht hatten, brach plötzlich ganz in ihrer Nähe Gewehrfeuer aus, und Kugeln schlugen überall um sie herum in die Wände. Ohne anzuhalten, feuerten zwei von ihnen in Richtung des Mündungsfeuers, das aus den dunklen Fenstern auf der gegenüberliegenden Straßenseite kam, und trieben damit die Schützen zurück in die relative Sicherheit ihrer Verstecke.

Trotzdem schlug jetzt ein weiteres verirrtes Geschoss knapp neben dem dritten Mann in den Bürgersteig ein, und die abprallende Kugel zerfetzte seine Kniesehne. Er stolperte, zwang sich aber, weiterzulaufen, und feuerte dabei in Richtung des Schützen, der ihn verletzt hatte. Als er die nächste Straßenecke erreichte, duckte er sich und pfiff durch die Zähne. Seine beiden Kameraden wurden sofort langsamer, als sie das wohlbekannte Signal hörten, und drehten sich nach ihm um.

»Ich bin getroffen worden«, zischte er, und Solomon eilte an seine Seite.

»Wo?«

»Ins Bein.«

»Wie schlimm ist es?«

»Wenn wir ein Auto hätten, wäre es kein Problem. Aber damit weiter rennen? Aaahhhh …«

Der Verletzte verzog das Gesicht, als ihn das volle Ausmaß der Schmerzen erreichte. Solomon griff in seine Tasche und zog eine Spritze hervor, deren Inhalt er seinem Kameraden zur Hälfte verabreichte, dann kniete er sich hin, um die Wunde genauer zu betrachten. Wenig später stand er auf.

»Du wirst es überleben, aber wir müssen tatsächlich ein Fahrzeug besorgen. Lass uns noch einen Block weiter gehen, und dann schauen wir mal, was wir finden können. Ich werde dich auf keinen Fall hier zurücklassen.«

»Doch, das musst du! Du weißt doch, worum es hierbei geht. Das Ganze ist viel zu wichtig. Ich komme schon zurecht. Im schlimmsten Fall stecken sie mich für ein paar Monate in ein Gefangenenlager. Jetzt verschwindet schon endlich!«

Solomon zögerte zuerst, doch dann festigte er den Griff um seinen Tragegurt und nickte. »Viel Glück. Wir sehen uns bald wieder, da bin ich mir sicher. Bleib in Deckung und ergib dich den ersten Koalitionstruppen, die hier entlangkommen. Die werden dich garantiert besser behandeln als deine eigene Mutter.«

»Du hast gut reden. Unsere Mutter hasst mich schließlich.«

Solomon grinste, doch es wirkte gezwungen. »Nicht nur dich. Pass auf dich auf. Die Injektion wird die Schmerzen erst mal unterdrücken.«

»Ich weiß. Nimm meine Papiere und die NV mit«, sagte der Verwundete. Er reichte Solomon daraufhin seine Brieftasche und sein Nachtsichtgerät.

»Bis bald, mein Bester. Ich werde das Zeug entsorgen«, erklärte Solomon.

»Alles klar.« Der Verletzte zögerte. »Falls … falls mir doch etwas zustoßen sollte, sag Mama bitte, dass ich sie liebe, okay?«

»Dir wird schon nichts passieren, aber klar, das werde ich machen kleiner Bruder!« Solomons Augen wurden feucht, doch hinter seinem Nachtsichtgerät bemerkte es niemand. »Mach aber keine Dummheiten. Das hier ist nicht unser Krieg. Bleib leise, versteck dich und warte auf Hilfe. Nimm dich aber vor den Einheimischen in acht, viele würden dir wahrscheinlich helfen, doch manche würden dir auch einfach die Kehle durchschneiden.«

»Ja, ich weiß Bescheid. Jetzt hau endlich ab. Du weißt, was du jetzt tun musst.«