Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: verlag regionalkultur

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Serie: Chaos an den Grenzen

- Sprache: Deutsch

„Wellenweise wurde die Erde erschüttert. Die Leute saßen unbeweglich und still auf ihren Bänken. Manchmal hörte man ein gedämpftes Schreien und Weinen", erinnert sich Lucien an die schlimmen Tage als Luftschutzkraft im Zweiten Weltkrieg. Bis zu seiner Einberufung zum Militär lebte Lucien mit seiner Familie im Elsass. Der erste Band der Trilogie „Chaos an den Grenzen" zeichnet Luciens Erlebnisse und die seiner Familie in den Jahren von 1870 bis 1944 nach, eingebunden in die politischen und gesellschaftlichen Verhältnisse jener Zeit. Dabei wird ein weiter Bogen gespannt von den Geschehnissen im Ersten Weltkrieg über den jahrzehntelangen deutsch-französischen Streit um Elsass-Lothringen bis zur Machtergreifung Hitlers, der Zeit des Nationalsozialismus und den brutalen Ereignissen im Zweiten Weltkrieg - spannend, informativ und ergreifend.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 414

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

GUY HAASSER

Das Zerreißen

Chaos an den Grenzen

Ein Familienroman aus dem Elsass

Zum Andenken an unsere abwesenden Ältesten

verlag regionalkultur

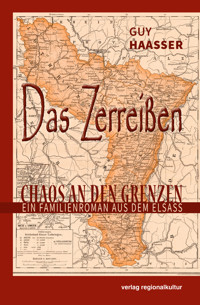

Titelbild: Karte von Elsass-Lothringen, 1905, Louis Gerstner, Leipzig

Titel: Das Zerreißen

Untertitel: Chaos an den Grenzen – Ein Familienroman aus dem Elsass

Autor: Guy Haasser

Herstellung: verlag regionalkultur

Layout und Umschlag: Andrea Sitzler, vr

Lektorat und Satz: Daniela Waßmer, vr

Endkorrektorat: Julian Bauer, Lars Beglari, Jana Baumgärtner, vr

ePub-Erstellung: Robin Koßmeier, vr

eISBN 978-3-89735-033-5

ISBN 978-3-95505-175-4

Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek:

Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte Daten sind im Internet über http://dnb.de abrufbar.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne die schriftliche Zustimmung des Verlags urheberrechtswidrig und daher strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Autoren noch Verlag können für Schäden haftbar gemacht werden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieses E-Books entstehen.

Alle Rechte vorbehalten.

© 2024 verlag regionalkultur

verlag regionalkultur

Heidelberg • Ubstadt-Weiher • Speyer • Stuttgart • Basel

Korrespondenzadresse:

Bahnhofstraße 2 • 76698 Ubstadt-Weiher

Tel. 07251 36703-0 • Fax 07251 36703-29

E-Mail [email protected]

Internet www.verlag-regionalkultur.de

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

3

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

Über den Autor

Die Trilogie Chaos an den Grenzen besteht aus Das Zerreißen, Die Wut und Zwischen Nacht und Wind.

Für Jérémie und Alejandra und ihre Kinder, Gaël und Léa, für Franck und Hélène und ihre Kinder, Achille und Noé, für Alexander und Séverine und ihren Sohn Benjamin,

für Jacqueline und Loïc und ihren Sohn Maël,

für Sophie und Roland und ihre Tochter Alice.

Ein besonderes Dankeschön gilt Françoise Haasser für ihre Ratschläge zu meinem Buch.

Mein Dank gilt auch Armand Bath, Janick Pichon und Eberhard Raff für ihre zahlreichen Beiträge und meinen Freunden, die mich während dieser Arbeit unterstützt haben.

Ich bedanke mich besonders bei Christine Leclercq und Roger Wiltz für ihre erste deutsche Übersetzung und für ihren aufgeschlossenen kritischen Blick. Ohne ihren großzügigen und talentierten Beitrag wäre dieses Buch niemals den deutschsprachigen Lesern angeboten worden.

Und ich danke Katja und Jürgen Brüne für die sehr aufmerksame erste deutsche Überarbeitung. Ich möchte ihre Arbeit würdigen, die ermöglichte, das Verlagsprojekt weiterzuverfolgen. Dank ihrer aufmerksamen Lektüre hat der Text die Flüssigkeit erlangt, die für ein gutes Verständnis des Buches notwendig ist.

Und natürlich bin ich Daniela Waßmer dankbar, deren literarisches Talent dieses Buch den deutschen Lesern zugänglich gemacht hat.

Mein Dank gilt auch dem verlag regionalkultur, der das Risiko eingegangen ist, diese Trilogie zu veröffentlichen.

Zum Gedenken an Roby Grunenwald.

Gerne können Sie den Autor über [email protected] kontaktieren.

Und was ist aus dem Hitler geworden?

Der hat sich zuletzt umgebracht.

Warum das denn?

Weißt du, Katarina, das ist eine lange Geschichte.

Der Hitler hat damals mit dem Krieg angefangen.

Der hat fünf Jahre gedauert …

Fünf Jahre?

Ja. Eine lange Zeit. Und ganz zuletzt hat Deutschland diesen Krieg verloren, und alles war kaputt und zerstört. Und da hat der Hitler nicht mehr weitergewusst und hat sich erschossen.

Fritz Blankenhorn

… Und fahr’n wir ohne Wiederkehr.

Der Heilige Polykarpus war es gewohnt, wenn er die Ohren schloss und von dort, wo er gestanden hatte, wegrannte, zugleich zu sagen:

„In welch einem Jahrhundert, mein Gott, leben wir! Dahinein haben Sie mich geboren!“

Flaubert

Briefe.

Leidenschaften herrschen über alle Bewegungen und Reaktionen der Seele und des Körpers. Wir sind keinesfalls ruhig, denn wir sind stets empfindsam, und selbst die Gelassenheit ist eine geringe Bewegung.

Condillac

Abhandlung über die Schreibkunst.

Die Stimme erzählt …

… vor vielen Jahren sahen Fritz und Gretel, als sie eines Morgens die Fenster öffneten, Männer mit Pickelhauben durch die Straßen gehen. Man erklärte ihnen in deutscher Sprache, dass in dieser Kopfbedeckung eine Vorrichtung zur Belüftung sei, die den Kopf der Soldaten kühl hielt. Die Spitze diene lediglich dazu, dem Kopf die Außenluft zuzuführen. Das wunderte die Kinder. Sie wurden Untertanen des Reiches, das von einem Kaiser regiert wurde. Dieses Großdeutschland sollte ihr Leben von 1870 bis 1918 bestimmen.

Das Problem ist, dass es im Elsass einfacher ist, ein Pferd zu zähmen, als einen störrischen Esel. Wie alle Rheinländer, so hat der Elsässer etwas von einem störrischen Esel. Er ist klug, lieb und lässt sich die ungerechten Lasten des Lebens auf den Rücken laden, und auf die am schwersten zugänglichen Wege schicken. Er ist zugleich besonders widerspenstig, wenn man ihm vormachen will, wie es im Leben wirklich läuft.

So beginnt diese Geschichte in den 1870er-Jahren. Das Elsass war als vereinte Provinz noch jung. Ein Jahrhundert war kaum vorüber, seit die französischen Revolutionäre es in Departementseingeteilt hatten, und das Elsass von einer Stadt aus regierten, die man nur vom Hörensagen kannte: das weit entfernte Paris. Das preußische, siegreiche Deutschland des Kaisers machte daraus eine an Berlin angegliederte Provinz. Dieses Berlin kannte man genauso wenig wie das weit entfernte Paris, doch verstand man zumindest dessen Sprache besser.

Man kann aber nicht behaupten, dass man die Preußen mit ihren veralteten Manieren besonders mochte. Man favorisierte eher das nahe gelegene Baden und Württemberg als das fremde Preußen.

Damals wusste man nicht, dass es nach dem Zerfall des „Zweiten“ Reiches ein Drittes Reich geben würde und dass die Brüder, Cousins und Nachbarn jenseits des Rheins den Versuch wagen würden, eine Republik zu gründen. Auch wusste man nicht, dass dieses Dritte Reich von einem gestörten Veteranen des kommenden Krieges geführt werden sollte. Wir wollen nicht vorgreifen, denn dieser zweite Krieg, der über dreißig Jahre dauern sollte, fing 1914 an, mit Chaos an allen Grenzen.

1

Die Stimme erzählt …

… neben dem Rhein wurde der Kanal gegraben. Er aber, Vater Rhein, war schon immer hier. Sein Flussbett ist auch das Bett der Vergangenheit, der Erinnerungen an ein Jahrhundert, in dem beide Uferseiten verfeindet waren.

Europa, Frankreich und Deutschland hatten versagt. Sie haben mehr verloren als Kriege. Und das Elsass war mittendrin in diesem Sturm.

Rheingold ist ein Elend, und Mano, mein Vater, hatte kein Verständnis für Richard Wagner, dessen Konzerte Ende der 1930er-Jahre vom französischen Rundfunk übertragen wurden. Ich übersetzte die französischen Nachrichten; mein Vater hatte sich angewöhnt, sie mit den aus Deutschland kommenden Nachrichten zu vergleichen.

Wir versuchten zwischen unserem Herzen, das gegenüber Paris auf eine harte Probe gestellt wurde, und unserer Vernunft, die gegenüber Berlin misstrauisch war, zu vermitteln. Rheingold und Walküren faszinierten uns nicht.

Wir waren aber auch nicht besonders fasziniert von diesem Elsass; wir fragten uns nur, aus welcher Tiefe wir hierhergekommen waren, warum wir hier lebten und nicht irgendwo anders. Und als wir es satthatten, keine Antworten auf unsere Fragen zu bekommen, und kein Gold zu hüten hatten, bemühten wir uns, unser Leben zu leben. Wir haben dieses Jahrhundert einzig mit der Sorge durchquert, unser Leben und das unserer Angehörigen zu retten. Darin lag nichts Großartiges und nichts Heldenhaftes.

Frankreich war damals ein an eine Republik gekoppeltes koloniales Reich ohne Kaiser. Und Deutschland war eine junge Republik, die ihren Kaiser nicht vergessen konnte. Und beide Länder besaßen eine außerordentliche Arroganz.

Unser Elsass war ein besonderes Land, ein Land wie alle anderen Länder, das besonders abhängig von einer Zentralgewalt war.

Wir hatten viele Besonderheiten. Unsere elsässischen Sprachen, dabei Jiddisch, unsere Küche, die Weine unserer Rebsorten mit ihren sanften oder steinigen Namen, unser Münsterkäse, unsere Biere, Adelshoffen, Schützenberger, Fischer, Hoffnung, Perle, Kronenburg, unser Kohl- und Sauerkraut, unseren Spargel, unsere Wurstwaren, unsere Automobilindustrie, mit Bugatti und Mathis, unsere Fische aus dem Rhein und unsere spezielle Art und Weise, Aal und Karpfen zuzubereiten.

Wir verkauften den Holländern unseren Kies, unsere Weine und unser Holz, einfach stromabwärts, dank des Rheins. Wir hatten Frankreich einige historische Persönlichkeiten geschenkt wie Broglie, Kellermann, Kleber, den armen Alfred Dreyfus, Hansi, Erckmann und Chatrian, Josef Meister, den kleinen neunjährigen Hirten, der Pasteur als mutiges Versuchskaninchen diente und der gegen die Tollwut geimpft wurde. Unsere Helden hatten natürlich deutsche Namen!

In Straßburg, einer Stadt, in der sein Vater aufgewachsen war, wurde Ludwig I. von Bayern geboren. Obwohl er weniger bekannt ist als sein Enkel, Ludwig II., ist er in die Geschichte eingegangen, da er München zu einem der wichtigsten künstlerischen und kulturellen Zentren Deutschlands machte. Eines der größten Volksfeste der Welt geht auf ihn zurück: Es waren die großen Feste anlässlich seiner Hochzeit, die das erste Oktoberfest auslösten.

Könige und Kaiser elsässischer Herkunft gab es viele: Die Habsburger beherrschten die westliche Welt. Sie waren Kaiser des Heiligen Römischen Reiches, Erzherzöge und Kaiser von Österreich, Könige von Ungarn, von Kroatien, von Spanien, von Portugal, von Böhmen, Großfürsten von Siebenbürgen, Herrscher der Niederlande, Könige von Sizilien, von Neapel, Großherzöge von Tirol und sogar Kaiser von Mexiko. Und diese kleine Welt stammt von Gontran dem Reichen ab, Graf im Elsass von 917 bis 954.

Georges-Charles de Heeckeren d’Anthès, geboren in Colmar, ist in Russland sehr bekannt. Er war es, der während eines Duells den Dichter Alexander Puschkin tödlich verwundete. Alexandre Dumas, mit dem er sich in St. Petersburg angefreundet hatte, inspirierte er zur Namenswahl von Dumas Helden Edmond Dantès.

Simon Marx, geboren 1859 in Mertzwiller, wird einer der vielen Elsässer sein, die in die Vereinigten Staaten auswandern. Seine Kinder, Leonard, Adolph, Julius, Milton und Herbert gaben sich die Künstlernamen Chico, Harpo, Groucho, Gummo und Zeppo und wurden als die Marx-Brothers weltbekannt. Ein weiterer Elsässer wird in Hollywood eine große Karriere machen: William Wyler aus Mühlhausen. Er wurde einer der führenden Filmregisseure Hollywoods. Zwei andere Persönlichkeiten, obwohl sie in Paris geboren sind, müssen ebenfalls in das elsässische Pantheon aufgenommen werden. Eine davon stammt aus einer Familie, die in Colmar ansässig war: Georges-Eugène Baron Haussmann wird als Stadtplaner die Hauptstadt Paris umgestalten. Die Eltern der zweiten Persönlichkeit stammten aus Fessenheim: Victor Schœlcher, Staatssekretär der Marine und der Kolonien, wird der Initiator des Dekrets zur Abschaffung der Sklaverei in den Kolonien.

Hier probierte Cagliostro seine Betrügereien aus, bevor er der Königin von Frankreich eine Halskette verkaufte, die ihr zum Verhängnis wurde – und sie verlor ihren Kopf. Hier sang Rouget de l’Isle zum ersten Mal den Marschgesang der Rheinarmeen, der zur Marseillaise wurde. Und hier entstand auch die religiöse Musik der Synagogen.

Wir hatten die schönsten Katholikinnen, Lutherinnen, Kalvinistinnen und Jüdinnen des ganzen Rheintals, glaubten wir.

Hier hatte Goethe studiert, Friederike Brion, die Tochter des Pfarrers von Sessenheim getroffen, – wer reitet so spät durch Nacht und Wind?

Wir hatten unsere Angewohnheiten, zum Beispiel die Deutschen auf Französisch anzusprechen, die Franzosen auf Deutsch, die Geistlichen zu entlohnen, auf unsere Weise die Vielfalt der Religionen zu ehren, auf unsere Weise laizistisch zu sein. Wir hatten evangelische und katholische Kirchen, jüdische Synagogen in den Städtchen und auf dem Land. Wir wussten sehr wohl, dass das Zusammenleben der Religionen an einem seidenen Faden hing.

Wir hatten unsere freimaurerischen Gesellschaften, die einen Auguste Bartholdi, den Schöpfer der Statue der „Freiheit, die die Welt beleuchtet“, hervorbrachte, und auch unsere christlichen Gesellschaften – anthroposophische, vegetarische, spiritistische, biblische, geschichtliche und wissenschaftliche. Und wir hatten alle Glaubensrichtungen: von den Adventisten des Letzten Tages bis zu den Anhängern der Pfingstbewegung, außerdem die Quäker, Chiliasten, Anabaptisten, Mennoniten, Mormonen, Alt-Katholiken, die Unitaristen und viele andere.

Als ich zur Welt kam, war das Elsass seit 30 Jahren ein Teil Deutschlands. Mein Vater Eugen, „Mano“ genannt, sprach neben dem Elsässischen nur Deutsch. Da er von großer Gestalt war, wurde er in das Ulanen-Regiment der kaiserlichen Wache eingezogen. Er verbrachte den Krieg in Potsdam und auf dem Pferd in Ostdeutschland, was ihm in dem großen Massaker, das sich damals in ganz Europa abspielte, wahrscheinlich das Leben rettete. Mein Großvater väterlicherseits sprach Französisch, hatte das Zweite Französische Kaiserreich von Napoleon III. erlebt, blieb aber ein republikanischer Bonapartist. Er hatte mit seinem Vater eine Wellblech-Firma in Metzeral gegründet. Mein Urgroßvater hatte die „Restauration“, die Wiederherstellung des Königshauses in Frankreich nach dem Sturz Napoleons I., noch erlebt. Er sprach nur Elsässisch. In Wirklichkeit las er perfekt Französisch. Er forschte sein Leben lang nach dem idealen Mechanismus der immerwährenden Bewegung. Beide hatten eine starke Neigung zum Riesling und zum Gewürztraminer, eine nicht zu unterschätzende Freundschaft mit dem Muskat, ein offenes Mitgefühl für den Bordeaux und eine bedrohliche Affinität zum deutschen Bier.

Wir Elsässer waren ein Gemisch aus Germanen, Italienern aus Rom und anderswo, Goten, Juden und Spaniern. Wir hatten uns mit allen Stämmen der Germanen, Galliens und Palästinas gekreuzt. Zu uns kamen die Leute aus allen Teilen Europas, aus Italien, Polen, Schweden, den Karpaten und Irland. Im Endeffekt hielt diese Mischung aus Leuten zusammen, war instabil, aber sie hielt. Wir hatten Sticken, Knüpfen und auch Flicken gelernt. Wir probierten. Es scheiterte. Wir fingen wieder an.

Und wie sagte der unglückliche Rabe, der Gott nicht überzeugen konnte, auf die Sintflut zu verzichten? „Man muss alles lernen, sogar unter Wasser zu atmen, oder sich wenigstens daran gewöhnen, denn es könnte eines Tages notwendig sein; die Hauptsache sei hingegen Gott, ob es ihn gibt oder nicht.“

2

Die Stimme erzählt …

… an den Spieltischen der Geschichte kann man um alles wetten. Doch es ist ein persischer Spielteppich mit unverständlichen Zeichen, auf dem um das Leben geworfen wird. Jede Geburt ist ein neues Spiel. Wird das Neugeborene Gewinner oder Verlierer sein?

Unerschöpflich ist die Anzahl der Spieler, alle wollen den Hauptpreis gewinnen. Letzten Endes gewinnt immer die Bank. Sie nimmt ein, immer und immer wieder. Aber niemand gibt auf, alle setzen weiter aufs Spiel. Einige kriegen was raus, und so kommen sie zurück zum Spieltisch. Die Anzahl der Spieler wächst und ist noch größer als zuvor. Diesmal wird es gelingen. Wir machen das anders – ihr werdet schon sehen!

Im oberen Saal des Magic Casino, wo nur die großen Spieler Zutritt haben, wettet man um Länder und Völker. Im unteren Saal, der allen geöffnet ist, spielt man um niedrigere Einsätze: das halbe Leben, Schicksalsstücke.

Oben wie unten stehen Spieler, und sind vor dem blinden Zufall alle gleich. Die Chancen liegen bei 50 Prozent. Kopf oder Zahl. Außer es wird gemogelt, ein System angewendet. Und da fängt die wahre Geschichte der Menschen an. Es ist die Geschichte der Tricks und der Schlauheit, die zum Gewinn führt, der gefälschten Würfel, der Betrüger, der gezinkten Karten und des Bluffs. Und die fortwährende Geschichte der Verlierer.

Ich wurde 1909 ins Spiel geworfen, am 21. Januar, Offizierstraße Nummer 18 in Bischheim. Ein kleines ländliches Städtchen, das damals Leute aus dem ganzen Elsass aufnahm. Sie kamen aus Colmar, Schlettstadt, Zabern, Bitsch, vom Ried, vom Kochersberg und sogar von drüben, aus Baden und noch weiter nördlich aus Schleswig-Holstein.

Es war ein Ansturm, der durch die Hoffnung, den Familien und den Vätern zu entfliehen, stärker geworden war. All diese alten Menschen, die nichts mehr versprechen konnten, für die sich alles in der Welt nur ewig wiederholt. Die Alten hatten keine Träume mehr, während sich in Bischheim die Industrie entwickelte. Das Bier, die Bottiche, die Chemie, die Mechanik, das Geld. Die Zukunft.

„Die Böttcherzunft“, ein Spitzname der Bierbrauerkörperschaft, lag in den Händen der Hatt, der Gruber, der Fischer. Selbstgefällig und selbstsicher pflegten sie zu dozieren, hinter dem Qualm ihrer dicken Zigarren:

„Do, mei Liewer, isch s’unterirdische Wosser prima. Bi de Weltusstellung in Baris, in 1867, ha’ mir fer unser guetes Bier, alli Medaillen geangelt. Nach 70, hen d’Schwowe uns nit viel Hindernisse in de Way gelegt. Nit wor?“

„S’Geschäft rollt dort, do geht’s los, Gottverdammi, do esch Pulver, Eugène, in Schillicke, kansch d’r Kohle hole, do sin ken Mottequetscher.“

Zwischen 1870 und 1914 fand in Elsass-Lothringen eine technische Revolution statt. Die Gesellschaft AVIATIK, Automobile und Flugapparate, 1909 in Mülhausen-Burtzwiller gegründet, entwirft bemerkenswerte Flugzeuge. Diese Maschinen nahm sichWilliam Edward Böing, der unweit von Mülhausen arbeitete, als Vorbild. Später amerikanisierte er seinen Namen und gründete die Firma Boeing System in Seattle.

In derselben Zeitspanne baute Ettore Bugatti seine ersten Autos in Molsheim und Emile Mathis seine in der Meinau, einem Vorort von Straßburg. In Pechelbronn erschloss man 1882 die ersten Ölquellen der Welt – Öl, das später unter dem Markennamen „Antar“ verkauft wurde. 1904 entwickelten Amélie Zurcher – wahrscheinlich eine der ersten weiblichen Industriellen – und Josef Vogt den Kalibergbau in Wittolsheim.

In diesen Zeiten gab es wichtige soziale Fortschritte, wie im ganzen Deutschen Reich, zum Beispiel die Entstehung der Krankenversicherung 1883, der Arbeitsunfallversicherung und der Rentenversicherung 1885. Dieses Genossenschaftssystem und das System der solidarischen Unterstützung, die noch heute in Elsass-Lothringen gelten, sind dort noch immer günstiger als im übrigen Frankreich.

Man kann nicht sagen, dass mein Vater Mano das Metzeraler Tal nur verlassen hatte: Er ist buchstäblich von dort geflüchtet. Er konnte da oben nicht atmen, sagte er, er bekam keine Luft. Doch das Familienunternehmen, das die Strohdächer der Scheunen durch Wellblech ersetzt hatte, stand an der Spitze des Fortschritts. Das Geschäft lief glänzend.

„Wir hatten dort oben eine große Werkstatt und mehrere Arbeiter“, sagte mein Vater. „Wir waren bekannt. Zu bekannt. Ich habe das Tratschen und das Gequatsche dieses Bauernnestes nie ausstehen können; diese kleinlichen, engstirnigen Bauern und hochnäsigen Gänse.“

Mein Vater konnte schrauben, schweißen und Wanduhren flicken. In Bischheim wohnte seine Schwester, die einen Lebensmittelladen besaß. Sie war seit kurzem Witwe.

„Kommt her“, sagte sie. „Hier gibt es Arbeit für alle. Und Platz für die Familie. Kommt doch. Ich habe die zwei Pferde meines verstorbenen Ehemannes verkauft. Hier braucht man keine Pferde zum Reisen; man ist auf einem Fahrrad unterwegs. Die Straßenbahn wird auch gebaut. Hier sagt man ,de elektrische Dramwé‘ – der elektrische Tramway. Komm doch, Mano, hinter dem Haus kannst du deine Werkstatt im ehemaligen Pferdestall einrichten.“

Und so geschah es. Mein Vater Mano baute seine Werkstatt auf und wurde als Techniker für die Manometer der Brauereien und der nahen Eisenbahnfabrik bekannt. Bald schaffte er seine eigenen Manometer an. Und verdiente sich seinen Spitznamen: „De Mano macht Manometer. De Manometer macht de Mano.“

Wie die meisten Elsässer sagte Mano eher „Bonjour“ als „Guten Tag“; vermied „Regenschirme“, vergaß aber nie seinen „Barabli“1, wenn es regnete. Man nannte mich „Franzoa“, hatte Mano beschlossen. Franzoa wies auf Frankreich hin. Er sprach „Franzé“, sobald er mit der Verwaltung Wilhelms II. zu tun hatte. François – Français – Franzose. Der Doppelvokal „oi“ wurde dann zum „é“, um sich den preußischen Gepflogenheiten anzupassen.

Auf der Straße nannte man mich „de Franz“, aber meine deutschsprachige Mutter wollte keinen Buchstaben verlieren und rief mich „Frannzoa“. Da sie den gallischen Doppellaut „an“ nicht aussprechen konnte, kam bei ihr ein hoffnungsloses „ann“ heraus. Die keltischen und germanischen Stämme waren verschwunden. Ihre Sprachen jedoch sind geblieben. Wir sind keine Kanonen, mit den „oi“, „on“, „in“, „an“. Ich frage mich wie Chlodowig, der Rheinländisch sprach, die Franken von Gallen, deren König er wurde, bezeichnete. Der König der Franken.

Ich habe also von Anfang an meinen Künstlernamen bekommen. Mein echter Name ist Lucien. Lucien Eugen. Auf dem Schlachtfeld der Geschichte hatte Frankreich, unter der Regierung Napoleons des Kleinen, das Elsass für 48 Jahre verloren. Andere werden sich damit beschäftigen, es zurückholen.

Die Bevölkerung, der durch das Frankfurter Abkommen von 1870 an Deutschland abgetretenen Gebiete, stieg auf 1,8 Millionen Einwohner. In den folgenden 40 Jahren folgte auf diese erzwungene Abtretung eine außergewöhnliche Völkerdurchmischung. Mehr als 600.000 Elsässer werden ihr Land verlassen: 260.000 ziehen nach Frankreich, 330.000 wandern nach Amerika aus und 70.000 lassen sich in Algerien nieder. Und 400.000 Deutsche siedeln nach Elsass-Lothringen um. Meine Cousine segelt nach Amerika und schließt sich der deutsch-elsässischen Kolonie von Indianapolis an. Jede elsässische oder lothringische Familie hat Vettern in Amerika.

1 Parapluie: Regenschirm (Barabli in elsässischer Art).

3

Als der Erste Weltkrieg ausbrach, war ich fünf Jahre alt. Kriege brechen aus, Frieden muss man schließen.

Dadurch lernte ich Deutsch. Als erste, richtige Sprache. Später wird man mich Französisch lehren. Wir sprachen sonst ausschließlich Elsässisch – auf der Straße, zu Hause, in den Geschäften und im Schulhof. Mit Leidenschaft. „Babble wie uns de Schnaewel gawackse isch.“ Mit derselben Beharrlichkeit und derselben unverbesserlichen Hartnäckigkeit, mit der unsere Nachbarn, Blum und Weill, miteinander Jiddisch sprachen.

Alle waren wir hier zu Hause. Und hatten nicht die geringste Absicht zu gehen. Wir mussten uns nicht anpassen. Mit diesen Wörtern, mit dem Schnabel, kennzeichneten wir ein Gebiet, das schon lange nicht mehr unser war, und es wahrscheinlich nie wieder werden würde.

Wie viele verlorene Völker der Geschichte hatten wir als einzige Grenze noch die Sprache. Die Sieger redeten anders als die Besiegten. Man musste sich daran gewöhnen, man kannte das seit der römischen Besatzung. Unsere Sprachen halfen uns, den Kopf hochzuhalten, sie waren unser Anhaltspunkt. Der Stolz des Verlierers. Wir hatten unsere Wörter, unseren Satzbau, unsere Grammatik.

Unsere Sprechweisen sind in der Einsamkeit der verschiedenen Stämme entstanden. Das Sprachenlernen öffnet die Türen der Welt. Wo immer man hinreist, heißt der Stein anders, der Fluss ist nicht derselbe. Die Wörter zeigen Dinge. Und die Dinge sehen die Wörter an und erkennen sich nicht darin.

Es ist kein Grund zu hassen, zu töten oder zu sterben, um zu sagen, dass eine Sprache gerechter und wunderbarer ist als eine andere. Die Menschen haben immer das Gefühl, dass ihre Identität bedroht ist. Vielleicht drängt uns die Natur zu diesem ultimativen Akt des Überlebens. So sind sie zum Töten und Sterben bereit. Nur die Erziehung kann helfen. Doch damals war sie nicht besonders ausgeprägt.

Mit Ohrfeigen, Prügeln und Schikane zähmte man unsere wilden Kinderköpfe. Kindererziehung strebt immer nach dem Besten, und sie scheitert immer. Aber, sie hinterlässt Spuren.

Ich habe keine Erinnerung an den Krieg von 1914. Mein Vater blieb sieben Jahre fort. Meine Mutter, Katharina, hängte seine Postkarten von Berlin und Potsdam an den Küchenschrank.

„Die Kaiserwache ist nicht zu unserer Beruhigung an der Front“, sagte Tante Marie, „sie begleitet den Kaiser, der selten an der Front verweilt.“

Sein Armeekorps wurde „Schwalben“ genannt. Andere großwüchsige Elsässer waren den „Storchen“ zugeteilt. 1917 brach die russische Front zusammen, militärische Operationen wurden wegen der Russischen Revolution eingestellt. Die Ulanen der Kaiserwache hatten Berlin für einige Monate verlassen, sagte meine Tante, um die Front „zu schließen“. Im Klang ihrer Stimme herrschte Ruhe und dieselbe Heiterkeit, mit der sie abends gemütlich verkündete: „Feierabend. Es ist Zeit, den Laden zu schließen.“ Um die Front zu schließen.

Mano hatte tatsächlich die russische Front verlassen. Wochenlang auf dem Pferd, im Schnee, jagte er die verlorenen, vom Zaren vergessenen Schwadronen. Meistens waren es nur Plünderer. Sie waren von der Geschichte betrogen, und von den Bolschewisten wieder ins Spiel geworfen worden. Manos Füße gefroren in den Stiefeln. Zwei verlorene Zehen. Eine Kleinigkeit in diesem weltweiten Gemetzel.

Die Kriegsjahre habe ich in Bischheim verbracht. Wir verließen nie das Viertel der Offizierstraße. Mechanische Werkstätten für Eisenbahnreparaturen und ein großer Rangierbahnhof verschafften der Bevölkerung, die ungefähr 10.000 Einwohner zählte, Arbeit. Die Nachbarstadt, Schiltigheim, Schillicke, hatte einige Brauereien. Bischheim, Bische, hatte die mechanischen Produktionsanlagen. Heene, Hönheim, ein Stück weiter, war am Ende der „Dramway“ Linie 7, die vom Zentrum Straßburgs, vom Klewerplatz, durch Schiltigheim und Bischheim führte.

„Schillicke, Bische, Heene – isch a Hundsnation!“

Ich habe nie gewusst, woher dieser Ausspruch kam. Die drei Städte waren vielleicht die am stärksten industrialisierten im Elsass; was den Einwohnern den mürrischen Stolz der Arbeiter verlieh, ein stets brüllender Stolz.

Es war ein wackelnder Nimbus, den uns keine politische Partei, sei sie sozialistisch, christlich, nationalistisch, nationalsozialistisch oder kommunistisch, wegnehmen konnte. Wir sind keiner Linken treu und wir kennen die Grenzen der konformistischen Rechten.

Das Geschäft meiner Tante blühte auf, und jeder hatte in dieser geregelten Welt unternehmerisch tätiger Frauen seine Stelle. Der einzige anwesende Mann der Familie war mein Urgroßvater, der Perpetualist, wie meine Tante ihn nannte, weil sie ihn wegen seines hohen Alters, und weil er sein Leben der Erforschung des Perpetuums mobile gewidmet hatte, bewunderte. Nach langem Kampf hatte man ihn vom Wein trinken abgehalten. Die Damen waren unbeugsam.

„Sie tun sich weh, Vater. Sie werden ein Glas mit uns zum Essen nehmen, zwei kleine Gläschen bei Tisch, zweimal täglich, das ist genug“, verordnete Tante Marie.

Bereits nach Schulende gingen wir zur Warenreserve. Wir räumten auf und schichteten Konserven und Dosen auf. Meine Tante hatte keine Kinder, wir übernahmen diese Rolle.

In meiner Kindheit verweilte ich nach dem Versailler Vertrag lange in Metzeral. Es war während der Sommerferien der Rückzugsort für die Familie. In der Kriegszeit war es nicht einfach dorthin zu fahren. Man brauchte einen besonderen Ausweis.

Das kleine Dorf lebte von der Viehzucht und vom Milch- und Holzhandel. Das Tal stößt auf die Kammlinie der Vogesen, ein echtes, kleines Paradies. Trotzdem sagte meine Tante immer: „s’geht schlecht in Metzeral.“

Ein Teil meiner Familie wurde während der Schlachten auf den Vogesenhöhen umgesiedelt. Diese Verbannung in ein Nachbartal war ein Schock für sie. Dazu muss gesagt werden, dass man sich damals sein Leben lang nicht vom Dorf wegbewegte, außer man verließ das Elsass, um ins Innere von Frankreich, nach Deutschland, Algerien oder manchmal nach Amerika auszuwandern: „dort isch etwas los“, glaubte man.

Die Burschen verließen auch das Dorf, um die Waffen zu tragen. Sie bezahlten die Reise teuer, wenn sie auf dem Schlachtfeld fielen. So wie neben uns, am Linge oder am Hartmannswillerkopf, wo die tapferen Alpenjäger Ende 1915 mit ihren Kennnummern starben. 17.000 Tote – Deutsche und Franzosen – in wenigen Monaten. Gas, Schrapnell, Flammenwerfer, Bajonett. Sie waren 18 oder 20 Jahre alt, und noch nie aus ihrem Nest herausgekommen.

Als Mano davon erzählte, stockte er plötzlich. Er bat um Stille und betrachtete den Himmel oder die Decke und suchte irgendeine Erleuchtung. Wenn ihm ein Gedanke über Deutschland einfiel, legte er langsam den rechten Zeigefinger an sein linkes Schulterblatt. Wir wussten sofort, dass er auf das andere Ufer des Rheins deutete.

Wenn er über Frankreich nachdachte, legte er seinen rechten Daumen an seine rechte Schulter. Das stand für den anderen Berghang der Vogesen. Wenn es sich um Dinge handelte, die keine der feindlichen Mächte betraf, sprach er mit den offenen Händen vor seiner Brust. Wenn es um den Tod ging, hingen die machtlosen Arme hinab und die Fäuste öffneten sich. Eine Geburt ließ den Zeigefinger in den Himmel ragen.

Ich hatte lange geglaubt, dass der aufragende Zeigefinger die Geburt eines neuen Christus ankündigte. Eine Art bevorstehende Wiedergeburt.

Das Elsass war seit 1870 Reichsland – und zwar 48 Jahre lang. Deutsch war uns, obwohl sehr nahe, nur eine vertraute Fremdsprache. Aber das Französische ließ in aller Stille seine Wörter in uns gleiten. Wir waren deutsch in unserer Art und Weise, und französisch in unseren Träumen. Zu unseren seidenen Handschuhen passte das gut.

4

Die Stimme erzählt und erzählt …

… im 46. Jahr der preußischen Besatzung, zwei Jahre vor dem eigentlichen Ende, hatten die Preußen begriffen, dass sie das Elsass nicht mehr lange halten konnten. Meine Tante Marie meinte, dass sie die Franzosen mit ihren Kolonien, die Engländer, die Kanadier, den Commonwealth, die Amerikaner und schließlich die 330.000 Elsässer gegen sich hätten, die kürzlich in die Vereinigten Staaten ausgewandert waren.

Am 18. Januar 1871 war das „Zweite“ Deutsche Reich im Spiegelsaal des Versailler Schlosses ausgerufen worden. Unter der Herrschaft einer Verfassung und eines Kaisers vereinigten sich bei dieser Gelegenheit die Königreiche Preußen und Sachsen, die Herzogtümer und Großherzogtümer, Fürstentümer und freien Städte. Einige Monate später, nach dem endgültigen Sieg über Frankreich, kamen Elsass und Lothringen (die Moselle) zu diesem „Zweiten“ Reich hinzu. Das Elsass war nur eine territoriale Rückeroberung, ein Mitglied, das im Schoss der großen Familie wieder Platz finden sollte. Eine schlechte Idee von Otto von Bismarck, Kanzler des neuen Deutschlands, das nach der Ausrufung im Versailler Schloss entstanden war. Er beherrschte die französische Sprache perfekt und wurde zum ersten Kanzler der modernen Geschichte Deutschlands.

Später war das Dritte Reich eine Art Rückbesinnung, ein verbrecherischer, blutiger, zweckloser und widersinniger Versuch, zurück zur Vorgeschichte der Weimarer Republik zu gelangen. Niemand wollte nachgeben, weder Deutschland noch Frankreich; zwei Länder, die auf dieselbe Weise bebten, aber sich trotzig dagegen wehrten, ein Opfer der Geschichte zu werden.

Ab 1916, als die Preußen wahrnahmen, dass die Sache verloren war, verdeutschten sie in ganz Elsass-Lothringen die Namen der Straßen und der Dörfer und verbaten den Priestern in Französisch zu predigen.

„Es sieht nach dem Ende aus. S’isch bal ferti“, sagte Tante Marie. Und sie sang: „Gib dem Preuß a Sävele, dann kommt er über de Rin, mir heve’ne fescht am Krävele, un schmisse ne wieder drin!“

Der Urgroßvater, der seine letzten Tage im Hause meiner Tante Marie von Bischheim verbrachte, hatte sein ganzes Leben im Tal verbracht.

„S’Tal, im Tal, mit de Mottequetscher vom Tal“, sagte er.

Er war von der Mechanik begeistert. In einer zeitlosen, zerstreuten Gesellschaft gelehrter Leute, die sich den Eigenarten des Lebens und dem Riesling gewidmet hatten, studierte er das Perpetuum.

Sie studierten undefinierbare Wissenschaften und machten esoterische Berechnungen, irgendetwas zwischen Energie und dem Fluss der Zeit, zwischen Schwingungen und den Schlägen der kleinsten Teile der Materie. Undurchschaubare Wasserspiele in Glasröhrchen, die, wenn sie einmal in Bewegung geraten waren, ständig flossen und niemals aufhören sollten. Wie die Seele der Menschen von Leben zu Leben und wie der Wein vom Rebstock in die Flasche übergeht.

Seine jüngste Maschine war fast tadellos. Fast. Die Billardkugel wurde von einer unauffälligen, hinter einem Fensterladen versteckten Feder in Gang gesetzt. In der Dachrinne lief sie um das ganze Haus herum, ad perpetua – ständig. Allerdings war die Bewegung nur der Schwerkraft zu verdanken und nicht den kosmischen Wellen, die eine Art riesiger, über der Haustür hängender Trichter einfangen und weitergeben sollte. Das Klappern und Scheppern der Billardkugel in der blechernen Dachrinne dauerte stundenlang und stoppte nur, wenn die unsichtbare Feder im Mechanismus locker geworden war.

„Wie können wir die immensen Kräfte einfangen, die die Bewegung der Planeten und Sterne steuern? Wie können wir verstehen, was die Entstehung von Galaxien antreibt? Oder einfacher gesagt, was hält die Materie aller uns umgebender Objekte, Flüssigkeiten, Feststoffe und Gase zusammen?“, sagte er träumend und setzte sein Glas Riesling mit fester Hand zum Trinken an.

Wieder füllte sich die große schwarze Tafel in der Werkstatt mit fiebrigen Montageplänen, dem Entwurf des nächsten Banketts des Vereins der elsässischen Perpetualisten, dessen Mitglieder zweimal im Jahr von Colmar und Schlettstadt mit dem Zug nach Metzeral reisten. Rund 20 Männer aller gesellschaftlicher Schichten kamen zum Essen und zum Plaudern zusammen: Dabei ging es um die neueste Erfindung, um den Pressluft- oder den elektrischen Motor, aber auch um Spiritismus, Kabale und sogar um Politik.

„Säufer, Autonomisten!“, ärgerte sich meine Großmutter. „Die Bewegung ihrer Arme ist die einzige, die nie aufhört! Gläser füllen und vor allem leeren. Sie sollen im Garten bleiben oder in der Werkstatt. Aber nicht in meinem Haus. Ich will sie hier nicht sehen!“

Die Perpetualisten lebten im Kult der positiven Energie. Was positive Energie ist? Ihrer Ansicht nach kann dies nur nach langer Überlegung verstanden werden, die ein lebenslanges Engagement erfordern kann. Auf jeden Fall kann die Antwort auf diese Frage nur gefunden werden, wenn wir dem Tod ins Gesicht schauen und ihn anlächeln können.

Der Sprühregen der neuen Ideen hatte damals Max Planck, Albert Einstein, Erwin Schrödinger, Werner Heisenberg, Marie Curie und viele andere beeinflusst. Die Arbeiten der Erfinder der Quantenphysik waren in diesen Zeiten und in aller Stille in vollem Gange. Mehr als Hundert Jahre später, von meinem Standpunkt aus betrachtet, erscheint es mir manchmal, als hätten ein paar fallende Tropfen aus dieser Frühlingswolke der neuen Physik die Perpetualisten berührt. Aber natürlich waren sie keine Mathematiker.

Für die Perpetualisten war alles eine sich ständige wiederholende Bewegung, sowohl in der Physik als auch in der Metaphysik. Wenn man positive Energie einfangen wollte, die Energie der Sonne, des Windes oder des Kosmos, konnte ein Ding für die Ewigkeit ins Flimmern geraten; wie eine Seele würde es sich von der Schwerkraft befreien und nichts könnte es stoppen. Das Bewusstsein ist ewig und die Bewegung fortwährend. Man brauchte nur die in der Natur verborgene Kraft zu entdecken, die die Jahreszeiten vorantreibt und die Erde sich immerfort drehen lässt.

Ein Vetter meines Urgroßvaters Louis war Mitglied der Perpetualisten. Als junger Bursche war er nach Paris gezogen. Dort hatte er eine Fotowerkstatt eröffnet und wurde einer der Fotografen des Gründers des Spiritismus, Allan Kardec, des Autors des ‚Buches der Geister‘. Auf seinen Grabstein2 ließ er folgendes Gebet eingravieren:

Wir glauben an Gott

Wir glauben an die Existenz und die Unsterblichkeit der Seele

Wir glauben an die stets neue Wiedergeburt

Wir glauben an die allmähliche Erhebung der Seelen, die uns zu einem perfekten Wesen werden lässt

Wir glauben an den Zusammenhang zwischen der sichtbaren und der unsichtbaren Welt

Wir empfehlen das Studium und das Praktizieren des Spiritismus.

Dies war der Ursprung der Leidenschaft meines Vaters für die Manometer. Wenn man die Zeit durch die Zeiger auf einem Ziffernblatt abliest, misst man dabei nicht wissenschaftlich die Gärung des Lebens?

Für die Perpetualisten fließen Ströme durch das unendlich Kleine und das unendlich Große. Sie sind es, die alles Leben und Bewusstsein erzeugen. Bei den kleinen Dingen im Leben, wie Schwankungen der menschlichen Gefühle, fürchteten die Perpetualisten ihre Auswirkungen. Bei großen Dingen, wie Naturkatastrophen, erwarteten sie das Schlimmste. So fürchteten sie sich, irgendwo auf einem Gipfel der Vogesen sitzend, vor dem Einbrechen einer Flut über der elsässischen Ebene.

Das Verschlungenwerden ist die Hauptfurcht des Elsässers. Freilich, es ist schrecklich, diese Flut von dem Vogesengipfel herab zu betrachten, so weit von den Küsten entfernt. Stelle man sich vor, das Meer ströme ins Rheintal hinauf, überschwemme das ganze Elsass und lasse nur die Spitze des Straßburger Münsters auftauchen. Es ist uns passiert. Eine Riesenwelle sollte das Elsass schlucken, und niemand hat sie kommen sehen.

Dennoch sind die Elsässer auf alles vorbereitet, da sie schon alle Herrschaften überlebt hatten, die der Prinzen, Bischöfe, Kaiser und Staaten. Franzosen, Deutsche, Franzosen, Deutsche, Franzosen. 75 Jahre dauerten die verschiedenen Herrschaftsperioden zwischen 1870 und 1945 insgesamt, durchschnittlich jeweils 15 Jahre. Am Ende lernt man, sich zu biegen und doch gerade zu stehen. Glücklicherweise hatten wir dafür unsere Sprache, unseren Seidenhandschuh.

Elsässer sind gegen Veränderungen gut gerüstet. Sie kennen, wie alle Rheinländer, die Pendellogik, einmal hin, einmal her, Tik und Tak und Tak und Tik. Vom Westen nach Osten, vom Osten nach Westen, von einem Rheinufer zum anderen. Doch diesmal sollte es aus den Fugen geraten, wenn auch nicht sofort.

Mein Großvater war in Frankreich verliebt. Abends kletterte er auf den Glockenturm von Metzeral, um der französischen Truppe, die auf den Höhen der Vogesen Stellung hielt, verschlüsselte Signale zu überbringen. Dafür hatte er eine farbige Morselampe erfunden. Für Frankreich gute Nachrichten morste er in Blau, allgemeine in Weiß und dringende oder für französische Truppen gefährliche in Rot. Er entkam dem Erschießungskommando knapp. Er erzählte uns, dass sie ihn zwar im Glockenturm erwischten, aber die Morselampe nicht fanden.

Doch bereits der Verdacht führte seine Familie und ihn für die Zeit des Krieges in die Verbannung nach Deutschland. Hier im Elsass gibt es diejenigen, die gehen und andere, die kommen. Man ist Held für den einen, Verräter für den anderen. Ins Elsass kommen die Franzosen und die Deutschen immer wieder zurück. „Wenn die Franken oder die Germanen kommen und gehen“, erklärte Mano in seinen Geschichtslektionen, „muss man bei diesen Spatzenhirnen den Dickschädel spielen oder den Kopf fest an den Schultern angeschraubt haben.“

2 Lage des Grabes 93-1 am Friedhof Père Lachaise-Paris.

5

Ich war neun Jahre alt, als der Waffenstillstand am 11. November 1918 unterschrieben wurde. Die Schule hatte kaum angefangen. Der deutsche Lehrer hörte auf, uns mit der Haselnussrute auf die Finger und die Oberschenkel zu schlagen, stellte seine Lektionen ein, packte seine sieben Sachen und verschwand mit seinem hinten im Karren sitzenden Sohn samt dem Klavier und den Möbeln in Richtung Deutschland.

Wir ließen den Lehrer verschwinden, ohne ein Wort zu sagen. Seinem Sohn winkten wir mit schwachen Handbewegungen. Er hätte einer von uns sein können, doch er war einer dieser Glückspilze, die den eigenen Vater als Lehrer hatten. Daher hatte er eine überhebliche Art, die wir ihm bereitwillig gewährten. Wir übergaben ihm den Schulhof zur Überwachung, doch seine Versuche, durch das Dachfenster in den Innenhof zu pinkeln, ließen ihn endgültig in unserer Gunst sinken. Er schummelte; das war so, wir hatten es nachgeprüft: Er stellte sich auf die Zehenspitzen. Wir taten das auch, aber unauffällig, und wir pinkelten höher. Er nicht. Als der Wagen an uns vorbeirollte, schüttelten wir unsere Schwänze zum Abschied, um ihn an sein Scheitern am Dachfenster zu erinnern.

Ich sah ihn lange danach unter dramatischen Umständen wieder, über die ich Ihnen später berichten werde. Damals wusste er noch nicht, dass wir seinen Weggang begrüßt und dass wir einen von uns verloren hatten. Kinder haben manchmal eine sehr merkwürdige Art, das Erstaunen über einen Verlust auszudrücken.

„Der Krieg ist aus!“, rief meine Tante.

Die Glocken begannen zu läuten. Man küsste sich in der Offizierstraße. Wir waren soeben wieder Franzosen geworden und brauchten nicht mehr in die Schule zu gehen. Die großen Ferien. Ein schönes Jahr für uns. Und als man uns erklärte, dass der Friedensvertrag erst im nächsten Frühjahr unterzeichnet würde, stellten wir fest, dass alles nach unseren Wünschen ablief. Ach, die Ferien! Der Vertrag wurde schließlich im Juni 1919 in Versailles unterzeichnet, mehr als sechs Monate später, unmittelbar vor den Schulferien. Wir gingen im September 1919 wieder in die Schule, der alltägliche Lauf der Dinge war wieder in Kraft getreten.

Mein Vater Mano war noch in Potsdam, Ulanen der kaiserlichen Wache. Er hatte die deutsche Revolution hinter den Fenstern der Kaserne beobachtet. Dann fuhr er Kaiser Wilhelm II. bis an die holländische Grenze ins Exil und passte auf, so sagte er, dass der Kaiser unterwegs nicht seine Gedanken oder gelegentlich den Zug änderte.

Mein Vater bewachte das Parlament, den Reichstag. Der Sozialist Friedrich Ebert mit seinem Zylinderhut, zukünftiger Präsident der deutschen Republik, ging an ihm vorbei. Die Ulanen standen dem zukünftigen Präsidenten im Ehrenspalier gegenüber.

Und jetzt wartete Mano als einberufener Soldat auf seine Dienstentlassung, denn er hatte in Berlin und in Potsdam nichts mehr zu tun, dachte er.

„Wir werden Sie bald entlassen, Sie bald demobilisieren“, sagte der Hauptmann, „ja, ich weiß, das Wort passt euch Elsässern nicht, warten Sie noch ein bisschen, Sie sind auf der Liste für das Eiserne Kreuz.“

„Wenn Ihr noch lange wartet“, hatte mein Vater geantwortet, „werdet Ihr die Medaille einem Franzosen überreichen, einem Wiedereingebürgerten, aber trotzdem, einem Franzosen.“

Und so passierte es auch.

Meine Tante sagte zu meiner Mutter Catherine: „Meine Liebe, die Revolution hat den Kaiser gestürzt, sie haben jetzt endlich auch eine Republik. Jetzt wollen sie die Fronten schließen; im Osten ist es fast so weit, im Westen ist noch einiges zu tun. Es ist, als wenn man einen Laden für immer zu macht, es passiert nicht alles von einem Tag auf den anderen.“

Die Offizierstraße übernahm diese strategische Analyse meiner Tante, einer Lebensmittelverkäuferin. Ja, wir müssen warten bis die Fronten geschlossen sind, und eine Front schließt man wie einen Laden, man schließt die Gardinen und die Fensterläden.

Man wartete mit Vernunft und Geduld, ohne übertriebene Freude oder Kummer zu zeigen. Erst, wenn die Fronten geschlossen sind, wird man alles geschehen lassen, das Lachen und das Weinen. Dann wird man die Toten zurückbringen. Wird man die Leichen abholen können? Wird man sie wiederfinden, in all diesen Wäldern und auf diesen Feldern? Wären sie nicht verschwunden? Waren sie Gefangene, und wie war es mit den Kriegsversehrten, wer hatte einen Arm oder ein Bein verloren, das Gesicht entstellt? Wird man genug Rollstühle haben? Man sagt, dass einige verrückt geworden sind, ist das wahr? Und was werden die bein- oder armlosen Krüppel machen, wie werden die Renten berechnet? Eine Hand verloren zu haben ist doch schlimmer als einige Finger, ein Arm weniger ist nicht dasselbe wie ein Bein. Wie werden sie das bei den Entschädigungen bedenken? Wird man in den Lazaretten zusätzliche Krankenräume öffnen? Und schließlich, kommen sie wieder heim oder nicht? Ihr Sohn ist zurückgekommen, meiner nicht, wer wird sich um die Waisenkinder kümmern? All diese Fragen und andere blieben offen, bis die Fronten geschlossen werden konnten.

Eine Ruhepause, ohne Freude, ohne Traurigkeit. Wenn die Fronten geschlossen sind, wird man die Verluste berechnen und die Bilanz erstellen können, was man an den Tischen des großen Kasinos verloren hat.

Die Bilanz für Europa: 18 Millionen Tote und 20 Millionen Verstümmelte. Aber damals wusste man es noch nicht. Und vor allem wusste man nicht, dass man es später noch steigern würde. Man zieht zusammen in den Krieg, und man kommt einsam in seine Straße zurück. 20 Millionen Europäer sind als Gehbehinderte aus dem sogenannten „Großen Krieg“ heimgekehrt. 18 Millionen werden nie heimkommen.

Man murmelte, dass eine Grippewelle Spanien quäle, dass sie schon in Paris wüte und dass sie im Elsass grassiere, dass in der Offizierstraße und in den Nebenstraßen ungefähr zehn Personen daran gestorben seien. Die Alten und die Kinder starben als Erste. So verließ uns mein Urgroßvater einige Wochen nach dem Waffenstillstand. Starkes Fieber, Husten. Und andere werden ihm folgen. Es wurde nicht öffentlich verkündet, um keine Panik zu schüren. Nach der Beerdigung des Urgroßvaters wartete meine Mutter weder auf Manos Rückkehr noch auf die Schließung der Westfront, sondern brachte uns nach Metzeral, denn die Luft war dort für meine Schwester und mich sowieso gesünder als in Bischheim. Die Bergluft sollte sich der Grippe in den Weg stellen.

„Wascht euch die Hände, macht euch Inhalationen aus Thymian und Eukalyptus, wenn ihr welchen findet“, sagte Tante Marie unermüdlich.

Wir reisten also mit dem blau emaillierten Inhalationsapparat, den meine Mutter, nach kochendem Wasser verlangend, im Colmarer Bahnhof aus der Tasche herausholte. Meine Schwester und ich inhalierten dessen Dämpfe, während wir auf den Zug warteten, der einmal täglich das Münstertal hinauffuhr.

„Was machen Sie da, Madame?“

„Dampf“, sagte meine Mutter, „Pflanzen sind das beste Heilmittel gegen die Grippe.“

„Sie wollen ins Tal hinauf? Die Eisenbahnstrecke ist erst seit drei Wochen wieder regelmäßig in Betrieb. Sie haben dort oben viel zerschossen, fast alles ist zerstört.“

Die Leute beauftragten uns, kleine Päckchen mit Öl, Wurst oder Brot im Bahnhof von Münster oder Metzeral abzugeben, denn unsere Kleidung und der blau emaillierte Inhalationsapparat wiesen uns als Stadtleute aus. Man fragte uns über Straßburg aus, ob wir Schäden erlitten hätten, ob die deutschen Beamten weggegangen und die Soldaten zurückgekommen wären.

„Freu dich nicht zu früh, sie werden die Schulen schneller wieder öffnen als geplant.“

Ich war entsetzt und steckte meine Nase wieder in den Inhalator.

„Und jetzt, Birschtel, wirst du Französisch lernen. Du auch, Lisel“, sagte ein von der deutschen Armee entlassener Soldat.

Meine Schwester stand gekränkt auf.

„Monsieur, ich heiße nicht Lisel, Sie sind gemein, ich heiße Emma. Und wir werden die Grippe nicht kriegen. Wir inhalieren“, sagte meine Schwester wütend.

Sie näherte sich dem Bahnsteig und inhalierte den Dampf wie ein Zirkusclown. Sie wandte sich von dem betrunkenen Soldaten betont ab, und wollte diesem unhöflichen Mann, mit seinem lächerlichen und schmutzigen Verband um den Kopf, niemals die Frechheit verzeihen, sie „Lisel“ genannt zu haben. Lisel, ein Name für ein Schmuddelkind. „Ein Stoffel“, murmelte sie vor sich hin.

In Metzeral wurde heftig gekämpft. Das Dorf lag in Trümmern. Die Häuser waren zerstört, die Gärten und Weiden verwüstet. Man musste den Alten in der Nachbarschaft helfen.

Wir wuschen uns sorgfältig die Hände und inhalierten die Dämpfe aller Kräuter des Tales. Wir blieben zwar von der Grippe verschont, aber die Alten und die kleinen Kinder nicht. Die Todesglocke am Glockenturm läutete jeden Tag. Dieses Mal beerdigte das Dorf jedoch die Überlebenden des Krieges.

In diesem Tal, abgelegen vom Krieg zwischen Frankreich und Deutschland und dennoch zerstört, blieb ich die sechs Monate zwischen dem Waffenstillstand und der Unterzeichnung des Friedensvertrages. Ich erfuhr erst viel später, dass mehr als 30 Millionen Menschen an der Grippe aus Spanien starben.

S’Tal, das Tal ist in seinem Wesen den Menschen gegenüber, mit ihren Seuchen, Kriegen und Gemütszuständen vollkommen gleichgültig.

Man sollte nur auf Zehenspitzen eintreten.

In respektvoller Prozession,

den durch Wildtiere gebahnten Fährten folgend,

das Tal bitten, Durchgang zu genehmigen,

nichts niedertrampeln,

fragen, ob man hier oder dort schlafen könne,

oder sogar,

ob man bleiben könne,

eine Hütte bauen, ein Haus,

und jeden Morgen zu versprechen, den Kindern zu schildern,

dass diese Wälder, diese Hügel und diese Seen Geschenke sind,

die das Tal uns gewährt.

Ihm sagen, dass wir nur kurz verweilen,

zwischen unserer Geburt und unserem Tod.

Dass wir das, was wir ihm zum Leben entwenden, auf eine andere Weise zurückgeben werden.

Dass wir dem Wind lauschen werden, dem Rascheln der Äste, den Wasserfällen der Gebirgsbäche, den Vögeln, dem Röhren der Hirsche, den Eulen,

Dass wir die Farben des Himmels betrachten werden, das Grün der Tannen, das Rot der Sandsteine,

dass wir das Moos der Felsen berühren werden, die feinen Sande,

um zu wissen, was das Tal davon denkt,

was es von uns denkt,

was wir wirklich denken,

was wir ihm wert sind,

ob wir unser Wort, unser gegenseitiges Abkommen einhalten,

wir seinen Zorn fürchten,

wir werden ihm stumm für die Lebenslust, die es uns reichlich schenkt, danken.

Es, S’Tal, das Tal.

Die Menschen haben sich im Tal wie Raubtiere benommen. Sie haben die Steinbrüche, Gräben und Straßen aufgerissen, die Bäume und das Wild des Tales durch Kanonenschüsse zerstört und getötet und den gierigen Händen von Gaunern und Dummköpfen überlassen. Alle Werte, die Natur, unsere Natur, sind uns von der menschlichen Wut und Langeweile genommen worden.

Wir gingen nach Metzeral, um zu jäten, Bäume zu fällen und unsere Wurzeln zu pflegen. Wir taten es wie eine Pflicht, eine Aufgabe, die wir den Toten schuldig waren, den Geistern derjenigen, die uns vorausgegangen waren. Wir taten es, wie man jedes Jahr Chrysanthemen auf einen Grabstein legt. Ohne Illusionen, ohne besondere Hoffnung.

Wir setzten das Dach unseres verwüsteten Hauses instand, bauten die Zimmer neu auf, bestellten Brennholz für den Küchenherd, und reparierten Fenster und Türen aus Furcht vor dem kommenden Winter.

Wir Kinder durften den Garten und den Obstgarten nicht verlassen. Wir durften nicht auf die Straße neben dem Rathaus gehen, die von unserem Haus mitten im Dorf zur Holzstiege führte, die als Ersatz auf den Trümmern der alten, gesprengten Brücke über die Fecht gebaut worden war.

Die ersten französischen Zeitungen kamen heraus, aber wir konnten sie nicht lesen. Wir fragten die Nachbarn, was in der Welt geschah: Jeder hatte seine Meinung. Wir gingen zum Bahnhof, um mit den ersten ins Dorf zurückkommenden Kriegsversehrten zu sprechen.

„Wir sind voriges Jahr verletzt worden und sie brauchen jetzt Platz in den Lazaretten“, sagten sie. „Man hat uns heimgeschickt. Wilhelm der Zweite, das Reich, ist gestürzt worden, der Kaiser ist im Exil. Deutschland ist eine Republik.“

Wir wussten es, aber wir waren trotzdem froh, es zu hören.

„Habt Ihr die Ulanen von Potsdam getroffen?“, fragte meine Mutter sie ängstlich.

„Nein, keine Ulanen in unserem Lazarett, nein.“

„Wann werden sie die Elsässer und Lothringer entlassen?“, fragte sie.

„Zurzeit schicken sie die Verletzten nach Hause, die anderen kommen später.“

Die Gespräche am kleinen Bahnhofsteig hörten auf. Familien umringten ihre verletzten Kinder.

Wir suchten diejenigen, die französische Zeitungen lesen konnten: den Priester, den alten Lehrer und den Arzt, der endlich nach der Evakuierung zurückgekommen war.

Die Krankenschwester kam einmal pro Woche von Colmar hinauf, um die Kriegsversehrten, die Verletzten und die Grippekranken zu versorgen. Sie war auch Hebamme, doch dieser Teil ihrer Arbeit war nie nötig, weil es keine Geburten mehr gab.

Mein Großvater, der von seiner Verbannung aus Westfalen zurückkam, hatte wieder Kontakt mit den Perpetualisten aufgenommen, und mit ihnen kam das erste Weinfässchen zu unseren Höhen, samt Tabak und Mehl. „Luxus“, meinte Großvater.

Der Bäcker kam auch wieder, er war jetzt einäugig. Er stieg vom Zug aus und zeigte seine unversehrten Hände. Man kann auch Brot mit einem Auge backen, nicht wahr?

Und dann erlaubte man den Dorfbewohnern, die Hügel hinauf zu gehen, um das Holz der Bäume zu holen, die von Kanonenschüssen in Stücke gerissen worden waren, das Kriegsholz. Natürlich sollte man die Kinder gut beaufsichtigen, damit sie nicht von den markierten Wegen abgingen, und wenn man einen Körper oder militärisches Material fand, musste es gemeldet werden. Wir gingen in geschlossenen Gruppen, mein Vetter Jangi und ich. Er hatte die Pickelhaube als Erster gesehen. Wir versteckten sie hinter einem Stapel Holz, doch sie tauchte um einiges später wieder auf, als Blumentopf für die Geranien meiner Mutter an der Balkonmauer hängend. Jede Familie hatte ihre Helme, deutsche oder französische, mit denselben Geranien.

Nach der deutschen Revolution von 1918 wurde Friedrich Ebert zum ersten Präsidenten der Weimarer Republik gewählt, deren Grundgesetz im Juli 1919 in Weimar entworfen wurde. Sie dauerte bis 1933 und wurde von ihrem letzten Kanzler, Adolf Hitler, abgeschafft. Friedrich Ebert gehörte zur Sozialdemokratischen Partei Deutschlands (SPD), der ältesten politischen Partei, die 1875 gegründet wurde.

Die SPD hatte sich für die parlamentarische Richtung entschieden. Die Linken in der SPD, beziehungsweise Rosa Luxemburg, galten als „eine politische und moralische Flucht, die zum Zusammenbruch führen wird“. Die SPD hatte ihre marxistischen Wurzeln aufgegeben, aber die Spaltungen zermürbten die Partei rasch. Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht verließen die SPD und gründeten den Spartakusbund, Bezug nehmend auf den aufständischen römischen Sklaven Spartacus, und priesen den revolutionären marxistischen Kampf. Die Spartakisten übernahmen die Führungsrolle der Volksaufstände von 1918 und riefen die Sozialistische Republik Deutschlands im nicht mehr benutzten Kaiserpalast von Berlin aus, während zwei Straßenbahnstationen weiter im Reichstag der SPD-Politiker Philipp Scheidemann die Republik proklamierte.