39,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

David Copperfield war Charles Dickens der liebste Roman, es ist auch sein persönlichster. Das Buch hat Generationen von Lesenden in seinen Bann geschlagen, vielen war und ist es prägende Jugendlektüre, große Autorinnen und Autoren – Leo Tolstoi, Virginia Woolf, Vladimir Nabokov, Elias Canetti – verehrten ihn ein Leben lang. Es ist zunächst eine Leidensgeschichte im viktorianischen England. Nach dem Tod des Vaters geboren und nach einer unseligen Neuvermählung der Mutter muss der junge David eine höllenhafte Schulzeit durchleiden, wird bereits als Zehnjähriger zur Arbeit gezwungen und kann sich den unmenschlichen Bedingungen des frühindustriellen Fabrikwesens nur durch Flucht entziehen. Seine Tante Betsey nimmt ihn herzlich auf. Langsam scheint sich das Blatt zu wenden. Wie Dickens wird David selbst Anwaltsgehilfe, Reporter und schließlich erfolgreicher Schriftsteller. Geschichte und Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren erschien 1849/50: ein Werk voller Humor und Tragik, einer der großen Kindheits- und Jugendromane der Weltliteratur.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1763

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

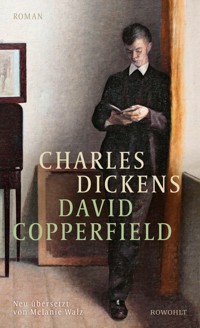

Charles Dickens

David Copperfield

Roman

Über dieses Buch

«David Copperfield» war Charles Dickens der liebste Roman, es ist auch sein persönlichster. Das Buch hat Generationen von Lesenden in seinen Bann geschlagen, vielen war und ist es prägende Jugendlektüre, große Autorinnen und Autoren – Leo Tolstoi, Virginia Woolf, Vladimir Nabokov, Elias Canetti – verehrten ihn ein Leben lang.

Es ist zunächst eine Leidensgeschichte im viktorianischen England. Nach dem Tod des Vaters geboren und nach einer unseligen Neuvermählung der Mutter muss der junge David eine höllenhafte Schulzeit durchleiden, wird bereits als Zehnjähriger zur Arbeit gezwungen und kann sich den unmenschlichen Bedingungen des frühindustriellen Fabrikwesens nur durch Flucht entziehen. Seine Tante Betsey nimmt ihn herzlich auf. Langsam scheint sich das Blatt zu wenden. Wie Dickens wird David selbst Anwaltsgehilfe, Reporter und schließlich erfolgreicher Schriftsteller. «Geschichte und Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren» erschien 1849/50: ein Werk voller Humor und Tragik, einer der großen Kindheits- und Jugendromane der Weltliteratur.

Der große englische Bildungsroman ist neben «Oliver Twist» das bekannteste Buch des Autors. Auch wenn diverse Ausgaben des Klassikers existieren, ist die letzte deutsche Fassung inzwischen ein Dreivierteljahrhundert alt. Nun liegt eine würdige und lesbare Übersetzung für das 21. Jahrhundert vor, seit langem ein Desiderat von Dickens-Fans und Leser:innen großer Klassiker: meisterhaft übersetzt von Melanie Walz, deren «Middlemarch» bereits ganz großes Kritikerlob einheimste.

Vita

Charles Dickens wurde 1812 als zweites von acht Kindern geboren. Nach einer harten Jugend begann er seine schriftstellerische Laufbahn mit Skizzen, die er unter Pseudonym in Zeitungen und Magazinen veröffentlichte. All seine großen Romane schrieb er in fieberhaftem Tempo. 1868 erfüllte sich Dickens, inzwischen ein gefeierter Dichter, seinen Kindheitstraum und kaufte ein Landhaus in Kent, wo er 1870 starb.

Melanie Walz, geboren 1953 in Essen, hat, neben zahlreichen Herausgeberarbeiten, u. a. Jane Austen, Honoré de Balzac, A. S. Byatt, Charles Dickens, Michael Ondaatje, R. L. Stevenson und Virginia Woolf übersetzt. Preise und Auszeichnungen: Zuger Übersetzer-Stipendium 1999, Heinrich Maria Ledig-Rowohlt-Übersetzerpreis 2001, Literaturstipendium der Stadt München 2006, zahlreiche Stipendien des Deutschen Übersetzerfonds.

Impressum

Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2024

Redaktion Kristian Wachinger

Covergestaltung Anzinger und Rasp, München

Coverabbildung Interieur mit lesendem jungen Mann (Ausschnitt). Gemälde von Vilhelm Hammershøi,1898. Kopenhagen, Den Hirschsprungske Samling (Vidimages/Alamy Stock Photo)

ISBN 978-3-644-01337-7

Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation

Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.

Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.

Hinweise des Verlags

Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.

Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.

Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.

www.rowohlt.de

Voller Zuneigung gewidmet den ehrenwerten Mr. und Mrs. Richard Watson in Rockingham, Northamptonshire

Vorwort

Es fällt mir nicht leicht, mich von diesem Buch weit genug zu entfernen unter den ersten Eindrücken, es beendet zu haben, und es so gefasst zu erwähnen, wie diese förmliche Überschrift verlangen dürfte. Meine Anteilnahme daran ist so frisch und stark, und mein Geist ist so gespalten zwischen Freude und Bedauern – Freude über das Gelingen eines langgehegten Vorhabens, Bedauern über die Trennung von so vielen Gefährten –, dass ich Gefahr laufe, den geneigten Leser mit persönlichen Vertraulichkeiten und Herzensergießungen zu ermüden.

Und im Übrigen habe ich mich bemüht, alles, was es in jeglicher Hinsicht über meine Geschichte zu sagen gibt, in ihr selbst zu sagen.

Es würde den Leser vielleicht nicht sonderlich besorgen zu erfahren, wie kummervoll die Feder nach zwei Jahren Beanspruchung der Phantasie beiseitegelegt wird oder wie ein Autor es empfindet, als würde er einen Teil von sich selbst in die Schattenwelt verabschieden, wenn viele der Gestalten seiner Erfindung ihn für immer verlassen. Doch mehr habe ich nicht zu sagen, es sei denn, dass ich tatsächlich einräumen muss (was ebenfalls nichts weiter zu bedeuten hat), dass niemand dieser Geschichte beim Lesen mehr Glauben schenken kann als ich beim Schreiben.

Statt zurückzublicken, will ich deshalb nach vorne schauen. Dieses Buch kann ich nicht mit erfreulicheren Gedanken schließen als mit dem hoffnungsvollen Blick auf die Zeit, wenn ich abermals jeden Monat meine zwei grünen Seiten hervorbringen werde, und mit der treuen Erinnerung an den herrlichen Sonnenschein und Regen, die auf die Seiten von David Copperfield gefallen sind und mich glücklich gemacht haben.

London, Oktober 1850

Persönliche Geschichte und Erfahrungen David Copperfields des Jüngeren

– Erstes Kapitel –Ich werde geboren

Ob ich mich als der Held meines eigenen Lebens erweisen werde oder ob ein anderer diese Position einnehmen wird, müssen die folgenden Seiten zeigen. Um mein Leben mit dem Beginn meines Lebens zu beginnen, verzeichne ich, dass ich (wie ich erfahren habe und annehme) an einem Freitag um zwölf Uhr nachts geboren wurde. Es wurde gesagt, gleichzeitig habe die Uhr zu schlagen und ich zu schreien begonnen.

Angesichts des Tages und der Stunde meiner Geburt erklärten die Hebamme und einige weise Frauen der Nachbarschaft, die ein lebhaftes Interesse an mir entwickelt hatten, mehrere Monate bevor die Möglichkeit einer persönlichen Bekanntschaft bestand, dass ich erstens dazu bestimmt sei, ein unglückliches Leben zu haben, und dass ich zweitens dazu ausersehen sei, Geister und Gespenster zu sehen, da beide Gaben, wie sie glaubten, unweigerlich allen glücklosen Kindern beiderlei Geschlechts zufallen würden, die in den frühen Morgenstunden einer Freitagnacht geboren wurden.

Zum ersten Thema muss ich jetzt nichts weiter sagen, weil meine Geschichte am besten erweisen wird, ob das Ergebnis diese Voraussage bestätigt hat oder nicht. Zum zweiten Punkt dieser Frage kann ich nur bemerken, dass ich noch nicht in den Besitz dieses Teils meines Erbes gelangt bin, falls ich ihn nicht schon als Baby aufgebraucht habe. Aber ich habe nichts daran auszusetzen, dass mir dieses Erbe vorenthalten wurde, und sollte jemand anderer sich gegenwärtig daran erfreuen, so sei es ihm von Herzen gegönnt.

Ich wurde mit einer Glückshaube geboren, die zum niedrigen Preis von fünfzehn Guineen in den Zeitungen angeboten wurde. Ob es seinerzeit den Seefahrern an Geld mangelte oder am Glauben und sie Schwimmwesten vorzogen, weiß ich nicht; ich weiß nur, dass der einzige Bieter ein Anwalt mit Verbindungen zum Wechselmakeln war, der zwei Pfund in bar und den Rest in Sherry bot, aber nicht bereit war, sich für einen höheren Preis vor dem Ertrinken zu schützen. Daraufhin wurde die Anzeige mit Verlust zurückgezogen – und was Sherry betrifft, wurde der Sherry meiner armen geliebten Mutter damals zum Verkauf angeboten –, und zehn Jahre später wurde die Glückshaube bei einer Tombola in unserer Gegend verlost unter fünfzig Teilnehmern zu jeweils einer halben Crown Einsatz mit der Auflage, dass der Gewinner fünf Shilling zahlen musste. Ich war selbst anwesend und weiß noch, dass ich mich recht unbehaglich und verstört fühlte, als ein Teil von mir auf diese Weise verhandelt wurde. Ich erinnere mich, dass die Glückshaube von einer alten Dame mit einem Henkelkorb gewonnen wurde, die daraus sehr widerstrebend die verlangten fünf Shilling zutage förderte, in Halfpence und mit zweieinhalb Penny zu wenig – was zu beweisen viel Zeit und eine große Verschwendung an Rechenkunst in Anspruch nahm, und das ohne den geringsten Effekt. Der Sachverhalt, der in unserer Gegend als bemerkenswert in Erinnerung blieb, war, dass sie ihr Leben lang dem Wasser fernblieb und triumphierend mit zweiundneunzig Jahren im Bett starb. Soweit ich weiß, war es bis zuletzt ihr größter Stolz, dass sie nie in ihrem Leben dem Wasser näher gekommen war als auf einer Brücke und dass sie bei ihrem Tee (den sie über alles schätzte) bis zuletzt ihrer Entrüstung ob der Gottlosigkeit von Matrosen und Konsorten Ausdruck verlieh, die sich erdreisteten, auf der Welt «herumzumäandern». Es war vergebliche Liebesmühe, ihr vor Augen zu führen, dass manche Annehmlichkeiten, darunter vielleicht Tee, sich dieser anstößigen Praxis verdankten. Sie erwiderte jedes Mal mit größerer Schärfe und im unbeirrbaren Wissen um die Unschlagbarkeit ihrer Ablehnung: «Lasst uns nicht mäandern.»

Um nun nicht selbst zu mäandern, will ich zu meiner Geburt zurückkehren.

Ich wurde in Blunderstone in Suffolk geboren oder «irgendwo dort», wie man in Schottland sagt. Mein Vater war vor meiner Geburt gestorben. Seine Augen hatten sich vor dem Licht der Welt geschlossen, sechs Monate bevor meine sich öffneten. Es kommt mir selbst heute noch sonderbar vor zu denken, dass er mich nie gesehen hat; und sonderbarer noch ist die undeutliche Erinnerung an meine ersten kindlichen Eindrücke seines weißen Grabsteins auf dem Friedhof und an mein undefinierbares Mitleid mit ihm, dass er allein draußen in der dunklen Nacht lag, während Feuer und Kerzenlicht unser kleines Wohnzimmer warm und hell machten und die Türen des Hauses gegen die Nacht verriegelt und verschlossen waren – fast grausam, wie es mir manchmal erscheinen wollte.

Eine Tante meines Vaters und folglich meine Großtante, von der ich nach und nach mehr zu berichten haben werde, war das Oberhaupt unserer Familie. Miss Trotwood oder Miss Betsey, wie meine arme Mutter sie immer nannte, wenn sie ihre Furcht vor dieser einschüchternden Person genügend meisterte, um sie überhaupt zu erwähnen (was selten vorkam), hatte einen Ehemann gehabt, der jünger war als sie und ein schöner Mann, allerdings nicht im Sinn der volkstümlichen Wendung «schön ist, wer schön handelt», denn man verdächtigte ihn stark, Miss Betsey geschlagen zu haben und einmal im Lauf einer finanziellen Auseinandersetzung eilig, aber entschieden Vorkehrungen getroffen zu haben, sie aus einem Fenster im zweiten Stock zu werfen. Diese Beweise einer gewissen charakterlichen Unverträglichkeit bewogen Miss Betsey dazu, ihn auszuzahlen und eine Trennung in beiderseitigem Einverständnis zu erlangen. Er ging mit seinem Kapital nach Indien, wo er einer abenteuerlichen Legende unserer Familie nach einmal auf einem Elefanten gesehen wurde, zusammen mit einem Schimpansen, aber ich vermute, mit einem indischen Adeligen – oder mit einer indischen Fürstin. Jedenfalls erreichten uns aus Indien zehn Jahre später Nachrichten von seinem Tod. Wie meine Tante sie aufgenommen hat, weiß niemand; denn unmittelbar nach der Trennung hatte sie ihren Mädchennamen wieder angenommen, in einem weit entfernten Dörfchen an der Küste ein Häuschen gekauft, in das sie als Alleinstehende mit einem Dienstmädchen einzog, und dort seither in aller Abgeschiedenheit unwandelbar zurückgezogen lebte.

Meinen Vater hatte sie sehr gerne gehabt, wie ich glaube, aber seine Heirat hatte sie tödlich gekränkt, weil meine Mutter «eine Wachspuppe» war. Sie hatte meine Mutter nie kennengelernt und wusste nur, dass sie noch keine zwanzig Jahre alt war. Mein Vater und Miss Betsey haben einander nie wiedergesehen. Er war bei der Heirat doppelt so alt wie meine Mutter und von zarter Konstitution. Er starb ein Jahr darauf und, wie ich sagte, sechs Monate vor meiner Geburt.

Das war der Stand der Dinge an dem Nachmittag jenes ereignisreichen und bedeutenden Freitags, wenn ich es so ausdrücken darf. Ich kann daher keinen Anspruch darauf erheben, damals gewusst zu haben, wie die Dinge standen, oder mich mit dem Zeugnis der eigenen Sinne dessen zu entsinnen, was danach geschah.

Meine Mutter saß am Feuer, sehr schwach und sehr niedergeschlagen, sah durch ihre Tränen ins Feuer, schrecklich verzagt über das, was sie erwartete und den vaterlosen kleinen Fremdling, den bereits einige Mengen prophetischer Stecknadeln in einer Schublade im Obergeschoss willkommen hießen in einer Welt, der das Thema seiner Ankunft herzlich gleichgültig war; meine Mutter saß wie gesagt an diesem sonnigen, windigen Märznachmittag vor dem Feuer, sehr verschüchtert und bekümmert und sehr ungewiss, die Prüfung, die ihrer harrte, lebend zu überstehen; als sie sich die Augen trocknete und den Blick zum Fenster gegenüber hob, sah sie eine fremde Dame durch den Garten kommen.

Auf den zweiten Blick hatte meine Mutter die Vorahnung, dass es sich um Miss Betsey handelte. Die untergehende Sonne schien über den Gartenzaun auf die fremde Dame, die mit schroffer Haltung und unnahbarer Miene, wie sie zu niemand anderem gehören konnten, auf die Tür zukam.

Als sie beim Haus war, lieferte sie einen weiteren Beweis ihrer Identität. Mein Vater hatte oft angedeutet, dass sie sich nur selten wie ein normaler Christenmensch betrug, und statt zu klingeln, trat sie an besagtes Fenster und drückte ihre Nasenspitze so fest an die Glasscheibe, dass meine arme liebe Mutter später zu sagen pflegte, die Nase sei auf der Stelle ganz flach und weiß geworden.

Das jagte meiner Mutter einen solchen Schrecken ein, dass ich bis heute überzeugt bin, Miss Betsey zu verdanken, an einem Freitag geboren zu sein.

Meine Mutter hatte in ihrer Aufregung ihren Stuhl verlassen und sich dahinter in eine Zimmerecke gedrückt. Miss Betsey, die sich langsam und aufmerksam im Zimmer umsah, hatte an der anderen Ecke begonnen und ihre Augen bewegt wie die im Kopf eines Sarazenen auf einer Kuckucksuhr, bis ihr Blick meine Mutter traf. Dann runzelte sie die Stirn und bedeutete meiner Mutter mit einer Geste wie jemand, der gewohnt war, dass man ihm gehorchte, zur Tür zu kommen und sie zu öffnen. Meine Mutter ging hin.

«Mrs. David Copperfield, nehme ich an», sagte Miss Betsey, wobei die Betonung sich vielleicht auf die Trauerkleidung meiner Mutter und ihre Verfassung bezog.

«Ja», sagte meine Mutter schwach.

«Miss Trotwood», sagte die Besucherin. «Sie haben vermutlich von ihr gehört?»

Meine Mutter erwiderte, sie habe das Vergnügen gehabt. Und ihr wurde unbehaglich bewusst, dass sie dabei nicht so wirkte, als wäre es ein überwältigendes Vergnügen gewesen.

«Jetzt steht sie vor Ihnen», sagte Miss Betsey. Meine Mutter neigte den Kopf und bat sie einzutreten.

Sie gingen in das Wohnzimmer, aus dem meine Mutter gekommen war, da im feinen Wohnzimmer an der anderen Seite des Flurs kein Feuer gemacht worden war – tatsächlich seit dem Begräbnis meines Vaters nicht mehr; und als beide sich gesetzt hatten und Miss Betsey schwieg, begann meine Mutter zu weinen, nachdem sie es vergeblich zu unterdrücken versucht hatte.

«Oh, na, na na!», sagte Miss Betsey hastig. «Nicht weinen! Kommen Sie, kommen Sie!»

Meine Mutter konnte sich nicht beruhigen und weinte, bis sie ausgeweint hatte.

«Nehmen Sie die Haube ab, mein Kind», sagte Miss Betsey, «damit ich Sie sehen kann.»

Meine Mutter war viel zu verängstigt, um sich diesem sonderbaren Verlangen zu widersetzen, selbst wenn sie es gewollt hätte. Also tat sie, wie ihr geheißen, und das mit so unsicheren Händen, dass ihr Haar (das üppig und sehr schön war) ihr über das Gesicht fiel.

«Ja, um Himmels willen!», rief Miss Betsey, «Sie sind ja noch ein Kind!»

Meine Mutter, die zweifellos selbst für ihr Alter ausnehmend jugendlich wirkte, ließ den Kopf hängen, als wäre es ihre Schuld, die Arme, und sagte schluchzend, sie fürchte in der Tat, nur eine kindliche Witwe zu sein und eine kindliche Mutter zu sein, wenn sie am Leben bliebe. In der kurzen Pause darauf war ihr, als berührte Miss Betsey ihr Haar, und das mit sanfter Hand, doch als sie in ihrer schüchternen Hoffnung zu ihr aufsah, saß die Dame mit geschürztem Rock, die Hände über einem Knie gefaltet und die Füße auf dem Kamingitter und blickte mit gerunzelter Stirn in das Feuer.

«Um alles in der Welt», sagte Miss Betsey unvermittelt, «warum Krähenhorst?»

«Meinen Sie das Haus, Ma’am?», fragte meine Mutter.

«Warum Krähenhorst?», sagte Miss Betsey. «Küchenherd wäre sinnvoller gewesen, wenn einer von euch beiden den geringsten praktischen Verstand gehabt hätte.»

«Mr. Copperfield hat den Namen gewählt», erwiderte meine Mutter. «Als er das Haus kaufte, gefiel ihm der Gedanke, es gäbe Krähen.»

Der Abendwind stiftete in diesem Augenblick so viel Unruhe unter manchen großen Ulmen am Ende des Gartens, dass sowohl meine Mutter als auch Miss Betsey unwillkürlich hinsahen. Als die Ulmen sich einander zubeugten wie Riesen, die Geheimnisse flüstern, dann nach wenigen Sekunden Ruhe in heftige Aufregung verfielen und ihre verworrenen Arme schüttelten, als wären ihre soeben getauschten Vertraulichkeiten zu viel für ihren Seelenfrieden, schaukelten einige der verwitterten zerzausten alten Krähennester auf den höheren Ästen wie Wracks auf einer stürmischen See.

«Wo sind die Vögel?», fragte Miss Betsey.

«Die –?» Meine Mutter war in ihre Gedanken versunken gewesen.

«Die Krähen oder Raben – wo sind sie geblieben?», fragte Miss Betsey.

«Es waren keine da, seit wir hier wohnen», sagte meine Mutter. «Wir dachten – Mr. Copperfield dachte –, es waren ziemlich viele Nester, aber sie waren sehr alt, und die Vögel hatten sie schon lange verlassen.»

«David Copperfield, wer sonst!», rief Miss Betsey. «David Copperfield von Kopf bis Fuß! Nennt ein Haus Krähennest, wenn es keine Krähe zu sehen gibt, und nimmt die Vögel für gegeben, weil er die Nester sieht!»

«Mr. Copperfield», erwiderte meine Mutter, «ist tot, und wenn Sie es wagen, unfreundlich von ihm zu sprechen –»

Meine arme liebe Mutter hatte, wie ich vermute, für einen Augenblick die Absicht, über meine Tante herzufallen und sie zu schlagen, doch die hätte sie ohne weiteres mit einer Hand abwehren können, selbst wenn meine Mutter in weit besserer Verfassung für so ein Scharmützel gewesen wäre als an jenem Abend. Aber sich von ihrem Stuhl zu erheben, überstieg bereits ihre Kräfte, und sie setzte sich wieder sehr kraftlos und wurde ohnmächtig.

Als sie wieder zu sich kam oder Miss Betsey sie geweckt hatte, wie auch immer, sah sie Miss Betsey am Fenster stehen. Das Zwielicht ging inzwischen in Dunkelheit über, und so schwach, wie sie einander sehen konnten, wäre es ohne das Feuer nicht möglich gewesen.

«So», sagte Miss Betsey, die wieder zu ihrem Stuhl kam, als hätte sie nur beiläufig einen Blick auf die Aussicht geworfen, «und wann erwarten Sie –»

«Ich zittere am ganzen Körper», stammelte meine Mutter. «Ich weiß nicht, wie mir geschieht. Ich werde es nicht überleben, ganz gewiss nicht!»

«Nein, nein, nein», sagte Miss Betsey. «Trinken Sie etwas Tee.»

«O Gott, o Gott, denken Sie, es würde mir guttun?», schrie meine Mutter in ihrer Hilflosigkeit.

«Aber sicher würde es das», sagte Miss Betsey. «Sie bilden sich das nur ein. Wie heißt das Mädchen?»

«Ich weiß nicht, ob es ein Mädchen wird, Ma’am», sagte meine Mutter in aller Unschuld.

«Gott schütze das Baby!», rief Miss Betsey und zitierte, ohne es zu wissen, Worte auf dem Nadelkissen in der Schublade im Obergeschoss, meinte damit aber meine Mutter, «das wollte ich nicht wissen. Ich meine Ihr Dienstmädchen.»

«Peggotty», sagte meine Mutter.

«Peggotty!», wiederholte Miss Betsey ziemlich ungehalten, «wollen Sie damit sagen, Kind, dass irgendein Menschenwesen in eine christliche Kirche geht und sich auf den Namen Peggotty taufen lässt?»

«Es ist ihr Nachname», sagte meine Mutter mit schwacher Stimme, «Mr. Copperfield hat sie so genannt, weil sie den gleichen Vornamen hat wie ich.»

«Hierher, Peggotty!», rief Miss Betsey, als sie die Tür zum Wohnzimmer geöffnet hatte, «Tee. Ihrer Herrin ist etwas unwohl. Trödeln Sie nicht.»

Nachdem sie diese Aufforderung so nachdrücklich geäußert hatte, als wäre sie eine anerkannte Autorität des Hauses, seit es ein Haus war, und in den Flur geblickt hatte zur großen Verblüffung Peggottys, die mit einer Kerze in der Hand kam, als sie eine fremde Stimme gehört hatte, schloss Miss Betsey die Tür und setzte sich wie vorher mit den Füßen auf dem Kamingitter, den Rock ihres Kleides geschürzt und die Hände über einem Knie gefaltet.

«Sie sprachen von einem Mädchen», sagte Miss Betsey, «ich habe keinen Zweifel, dass es ein Mädchen wird. Ich kann voraussehen, dass es ein Mädchen wird. Und, Kind, von der Geburt dieses Mädchens an –»

«Oder Jungen», wagte meine Mutter einzuwenden.

«Glauben Sie mir, ich sehe voraus, dass es ein Mädchen sein wird», erwiderte Miss Betsey, «widersprechen Sie nicht. Ab der Geburt dieses Mädchens, mein Kind, will ich ihre Freundin sein. Ich will ihre Patin sein und wünsche mir, dass Sie sie Betsey Trotwood Copperfield nennen. Ihre Gefühle soll niemand leichtfertig verletzen. Sie soll gut erzogen werden und davor behütet werden, törichtes Vertrauen in jemanden zu entwickeln, der es nicht verdient hat. Dafür muss ich sorgen.»

Nach jedem dieser Sätze gab Miss Betsey ihrem Kopf einen energischen Ruck, als wäre sie mit den eigenen alten Verletzungen beschäftigt, und mit starker Selbstbeherrschung unterdrückte sie jede nähere Anspielung darauf. Dies zumindest vermutete meine Mutter, als sie sie im schwachen Feuerschein beobachtete – zu eingeschüchtert von Miss Betsey, zu unwohl und so ängstlich und verwirrt, dass sie nichts deutlich wahrnehmen konnte und ihr nichts einfiel, was sie hätte sagen können.

«Und war David gut zu Ihnen, mein Kind?», fragte Miss Betsey, nachdem sie eine Weile geschwiegen hatte und ihre Kopfbewegungen allmählich ein Ende fanden, «Ging es euch gut miteinander?»

«Wir waren sehr glücklich», sagte meine Mutter, «Mr. Copperfield war viel zu gut zu mir.»

«Ha, er hat Sie verwöhnt, nehme ich an?», erwiderte Miss Betsey.

«Da ich nun einsam und auf mich selbst in dieser rauhen Welt angewiesen bin, fürchte ich, dass es wohl so war», schluchzte meine Mutter.

«Na gut! Weinen Sie nicht!», sagte Miss Betsey, «Kind, Sie waren nicht füreinander geschaffen – wenn es denn je zwei Menschen sein können –, deshalb habe ich das gefragt. Sie waren eine Waise, nicht wahr?»

«Ja.»

«Und Gouvernante?»

«Ich war Kindermädchen und Gouvernante bei einer Familie, mit der Mr. Copperfield verkehrte. Mr. Copperfield war sehr freundlich zu mir und hat mir viel Aufmerksamkeit erwiesen und hat zuletzt um meine Hand angehalten. Und ich habe Ja gesagt. Und so haben wir geheiratet», sagte meine Mutter schlicht.

«Ha! Armes Kind!», sagte Miss Betsey nachdenklich, die gerunzelte Stirn dem Feuer zugekehrt, «haben Sie irgendwelche Kenntnisse?»

«Verzeihung, Ma’am?», stammelte meine Mutter.

«Von Haushaltsführung zum Beispiel», sagte Miss Betsey.

«Nicht viel, fürchte ich», erwiderte meine Mutter, «nicht so viel, wie ich gerne gewusst hätte. Aber Mr. Copperfield hat es mir beigebracht –»

(«Als hätte er sich damit ausgekannt!»), warf Miss Betsey als Nebenbemerkung ein.

«– Und ich hoffe, ich hätte Fortschritte gemacht, denn ich war sehr lernwillig und er war sehr geduldig als Lehrer, als das große Unglück seines Todes» – und meine Mutter verlor wieder die Fassung und konnte nicht weitersprechen.

«Schon gut, schon gut», sagte Miss Betsey.

«Ich habe regelmäßig mein Haushaltsbuch geführt und es jeden Abend mit Mr. Copperfield zusammen verglichen», rief meine Mutter, aufs Neue vom Kummer überwältigt, und verlor wieder die Fassung.

«Schon gut, schon gut!», sagte Miss Betsey, «nun hören Sie doch auf zu weinen.»

«Und ich weiß, dass es zwischen uns nie Streit darüber gab, außer dass Mr. Copperfield sich daran störte, dass meine Fünfen und Dreien sich zu ähnlich sahen und dass ich meine Siebenen und Neunen mit gewellten Anstrichen versah», schloss meine Mutter in einem erneuten Ausbruch und verlor wieder die Fassung.

«Das tut Ihnen nicht gut», sagte Miss Betsey, «und Sie wissen, dass es weder Ihnen noch meiner Patentochter guttut. Kommen Sie! Das dürfen Sie nicht!»

Dieses Argument trug dazu bei, meine Mutter zu beruhigen, aber mehr noch trug wohl ihr zunehmendes Unwohlsein dazu bei. Dann war Schweigen, nur hin und wieder unterbrochen, wenn Miss Betsey «Ha!» äußerte, mit den Füßen auf dem Kamingitter.

«David hatte mit seinem Geld eine Leibrente erworben, wie ich weiß», sagte sie etwas später, «was hat er für Sie getan?»

«Mr. Copperfield», sagte meine Mutter, der das Sprechen schwerfiel, «war so fürsorglich, einen Teil der Einkünfte auf mich zu überschreiben.»

«Wie viel?», fragte Miss Betsey.

«Einhundertfünf Pfund jährlich», sagte meine Mutter.

«Er hätte Schlechteres tun können», sagte meine Tante.

Diese Worte kamen zum rechten Zeitpunkt. Meiner Mutter ging es so viel schlechter, dass Peggotty, die mit Teebrett und Kerzen hereinkam und sofort sah, wie es um sie stand – was Miss Betsey bei besserer Beleuchtung früher hätte erkennen können –, sie so schnell wie möglich nach oben in ihr Zimmer brachte und gleich darauf ihren Neffen Ham Peggotty, der seit einigen Tagen als Notfallbote heimlich im Haus untergebracht war, wovon meine Mutter nichts wusste, losschickte, Hebamme und Arzt zu holen.

Diese vereinten Kräfte waren beträchtlich überrascht, als sie innerhalb weniger Minuten nacheinander eintrafen, eine unbekannte Dame von gravitätischem Gebaren zu sehen, die vor dem Feuer saß, ihre Haube über den linken Arm gehängt, und sich Watte in die Ohren steckte. Da Peggotty nichts von ihr wusste und meine Mutter nichts von ihr sagte, war sie eine ziemlich mysteriöse Person im Wohnzimmer; und der Umstand, dass sie einen Vorrat von Watte in der Tasche hatte und ihre Ohren damit verstopfte, änderte nichts an der Feierlichkeit ihrer Gegenwart.

Der Arzt war oben gewesen und heruntergekommen, und da er, wie ich vermute, zu der Ansicht gelangt war, dass diese unbekannte Dame und er möglicherweise mehrere Stunden lang einander gegenübersitzen würden, bemühte er sich, höflich und umgänglich zu sein. Er war ein Männlein von größter Bescheidenheit und Sanftmut. Er schlich an der Wand entlang in das Zimmer und hinaus, um so wenig Platz wie möglich zu beanspruchen. Er ging so leise wie der Geist in Hamlet, nur langsamer. Den Kopf hielt er immer zur Seite geneigt, teils aus Bescheidenheit und teils aus Ehrfurcht vor jedermann sonst. Zu keinem Hund hätte er ein böses Wort gesagt. Nicht einmal zu einem tollwütigen Hund. Er hätte ihm ein Wort freundlich angeboten oder ein halbes Wort oder den Bruchteil eines Wortes, denn er sprach so langsam, wie er ging; aber er wäre um nichts in der Welt unfreundlich oder grob zu dem Hund gewesen.

Mr. Chillip sah meine Tante mit geneigtem Kopf sanft an, verbeugte sich ein wenig und sagte bezüglich der Watte, indem er vorsichtig sein linkes Ohr berührte:

«Eine leichte Erkältung, Ma’am?»

«Wie bitte», erwiderte meine Tante und zog sich aus einem Ohr die Watte wie einen Korken heraus.

Mr. Chillip war so erschrocken über ihre Schroffheit – wie er meiner Mutter später erzählte –, dass er froh war, seine Geistesgegenwart nicht zu verlieren. Und er wiederholte sanftmütig:

«Eine leichte Erkältung, Ma’am?»

«Unsinn!», erwiderte meine Tante und verkorkte sich dabei wieder.

Mr. Chillip konnte daraufhin nichts weiter tun als dasitzen und sie verschüchtert ansehen, während sie dasaß und ins Feuer blickte, bis er wieder nach oben gerufen wurde. Nach ungefähr einer Viertelstunde kam er wieder.

«Und?», sagte meine Tante und entfernte die Watte aus dem Ohr, das ihm am nächsten war.

«Ja, Ma’am», erwiderte Mr. Chillip, «wir machen – wir machen langsam Fortschritte.»

«Pah, pah, pah!», sagte meine Tante und schüttelte energisch den Kopf. Und verkorkte sich wieder.

Wirklich – wirklich –, wie Mr. Chillip meiner Mutter erzählte, war er fast schockiert; um es lediglich in ärztlicher Hinsicht auszudrücken, war er fast schockiert. Aber dennoch saß er fast zwei Stunden lang da und sah sie an, wie sie dasaß und ins Feuer blickte, bis er wieder gerufen wurde. Nach seiner zweiten Abwesenheit kehrte er wieder zurück.

«Und?», sagte meine Tante.

«Nun, Ma’am», erwiderte Mr. Chillip, «wir machen – wir machen langsam Fortschritte.»

«Ach, ja?» sagte meine Tante. In so verächtlichem Ton, dass Mr. Chillip es wahrhaftig nicht ertragen konnte. Es hätte nicht viel gefehlt, ihm jede Fassung zu rauben, sagte er später. Er zog es vor, nach oben zu gehen und im Dunkeln und der starken Zugluft auf der Treppe zu warten, bis er wieder gerufen würde.

Ham Peggotty, der die National School besuchte und seinen Katechismus sehr ernst nahm, sodass er als glaubwürdiger Zeuge gelten kann, berichtete am nächsten Tag, dass er eine Stunde später zur Zimmertür hineinspähte und von Miss Betsey erblickt wurde, die aufgeregt hin und her wanderte und ihn sofort am Kragen packte, bevor er entkommen konnte. Dass man inzwischen von oben Schritte und Stimmen hören konnte, woraus er schloss, dass sie durch die Watte drangen, da ihn die Dame offensichtlich als Opfer festhielt, an dem sie ihre übermäßige Aufregung abreagieren konnte, wenn die Geräusche am lautesten waren. Dass sie ihn in diesen Augenblicken am Kragen ununterbrochen hin und her bugsierte (als hätte er zu viel Laudanum eingenommen) und ihn schüttelte, seine Haare verstrubbelte, seine Wäsche zerknitterte, ihm Watte in die Ohren stopfte, als verwechselte sie sie mit ihren eigenen, und ihn zauste und malträtierte. Das konnte seine Tante teilweise bestätigen, die ihn kurz nach seiner Befreiung um halb ein Uhr nachts sah und versicherte, er sei so rot im Gesicht gewesen wie ich.

Der sanfte Mr. Chillip konnte in so einer Situation niemandem böse sei, wenn er es überhaupt konnte. Sobald er frei war, drückte er sich an der Wand entlang ins Wohnzimmer und sagte im sanftmütigsten Ton zu meiner Tante:

«Ja, Ma’am, ich freue mich, Ihnen gratulieren zu können.»

«Wozu?», sagte meine Tante schroff.

Mr. Chillip war wieder verstört durch die ausnehmende Strenge des Betragens meiner Tante, und er deutete eine Verbeugung an und lächelte sie furchtsam an, um sie zu besänftigen.

«Was ist mit dem Mann los, was soll das!», rief meine Tante ungeduldig, «Kann er nicht sprechen?»

«Beruhigen Sie sich, werte Dame», sagte Mr. Chillip in seinem sanftmütigsten Ton, «es gibt keinen Grund mehr zur Beunruhigung, Ma’am. Beruhigen Sie sich.»

Es wurde seitdem fast für ein Wunder gehalten, dass meine Tante ihn nicht schüttelte, um das, was er sagen wollte, aus ihm herauszuschütteln. Sie bedachte ihn nur mit einem Kopfschütteln, das ihm einen Schrecken einjagte.

«Nun, Ma’am», fuhr Mr. Chillip fort, sobald er sich gefasst hatte, «ich freue mich, Ihnen gratulieren zu können. Alles ist vorbei, Ma’am, und es ist gut ausgegangen.»

Während der etwa fünf Minuten, die Mr. Chillip benötigte, um diese Rede zu halten, beäugte meine Tante ihn eisig.

«Wie geht es ihr?», fragte meine Tante und faltete ihre Arme, an deren einem immer noch ihre Haube hing.

«Ja, Ma’am, sie wird bald wieder ganz gesund sein, wie ich hoffe», erwiderte Mr. Chillip, «so gesund, wie man es von einer jungen Mutter erwarten kann unter diesen melancholischen häuslichen Umständen. Es spricht nichts dagegen, dass Sie sie nun sehen, Ma’am. Es könnte ihr guttun.»

«Und sie? Wie geht es ihr?», sagte meine Tante schroff.

Mr. Chillip neigte seinen Kopf noch etwas mehr zur Seite und sah meine Tante an wie ein liebenswertes Vögelchen.

«Das Baby», sagte meine Tante, «wie geht es ihr?»

«Ma’am», erwiderte Mr. Chillip, «ich dachte, Sie hätten es gewusst. Es ist ein Junge.»

Meine Tante sagte kein Wort, sondern ergriff ihre Haube an den Bändern wie eine Schlinge, zielte damit auf Mr. Chillips Kopf, setzte sie zerknautscht auf, ging hinaus und kam nie wieder. Sie verschwand wie eine missmutige Fee oder eines der übernatürlichen Wesen, von denen es hieß, es sei mir bestimmt, sie zu sehen; und sie ist nie wiedergekommen.

Nein. Ich lag in meinem Körbchen, und meine Mutter lag in ihrem Bett; aber Betsey Trotwood Copperfield blieb für immer im Land der Träume und Schatten, dem furchteinflößenden Gebiet, aus dem ich vor kurzem gekommen war, und das Mondlicht schien in unser Zimmer und auf das, was all solchen Ankömmlingen galt, und auf den Hügel über der Asche und dem Staub dessen, der einst er gewesen war und ohne den es mich nie gegeben hätte.

– Zweites Kapitel –Ich beobachte

Die ersten Dinge, die vor meinen Augen Gestalt annehmen, wenn ich weit zurückblicke, bis in die Unwissenheit meiner frühen Kindheit, sind meine Mutter mit ihrer Haarpracht und ihrer jugendlichen Figur und Peggotty ohne jede Figur und mit so dunkeln Augen, dass sie alles ringsum in ihrem Gesicht zu verdunkeln schienen, und Wangen und Armen so prall und rot, dass ich mich wunderte, dass die Vögel nicht lieber daran pickten als an Äpfeln.

Ich glaube, mich an die beiden in meiner Nähe erinnern zu können, für mich zu einem Zwerg verkleinert, wenn sie sich bückten oder auf dem Fußboden knieten, und ich auf unsicheren Beinen von der einen zur anderen wackelte. Ich habe einen Eindruck, den ich nicht von echter Erinnerung unterscheiden kann, wie Peggotty mir ihren Zeigefinger hinhielt, der durch ihre Näharbeit so rauh geworden war wie eine kleine Muskatnussreibe.

Das mag Einbildung sein, obwohl ich glaube, dass die Erinnerung der meisten von uns weiter zurückreichen kann, als viele von uns sich vorstellen können, wie ich auch glaube, dass die Beobachtungsfähigkeit in zahlreichen sehr kleinen Kindern erstaunlich genau und treffend vorhanden ist. In der Tat scheint mir, dass man von den meisten Erwachsenen, die sich in dieser Hinsicht auszeichnen, sagen könnte, dass sie diese Fähigkeit nie verloren und nicht etwa später erworben haben, dies umso mehr, als ich meistens bei solchen Menschen sehen kann, dass sie eine gewisse Frische und Sanftmut bewahrt haben und eine Fähigkeit, sich zu freuen, ein ebenfalls aus ihrer Kindheit herübergerettetes Erbe.

Ich könnte in Gefahr geraten zu «mäandern», indem ich innehalte, um das zu sagen, aber es veranlasst mich zu der Bemerkung, dass diese Schlussfolgerungen teilweise auf meiner eigenen Erfahrung beruhen; und sollte irgendetwas, was ich in diesem Bericht verzeichne, darauf hinweisen, dass ich als Kind ein aufmerksamer Beobachter war oder als Erwachsener eine starke Erinnerung an meine Kindheit habe, erhebe ich unverfroren Anspruch auf diese zwei Eigenschaften.

Beim Rückblick, wie gesagt, bis in die Unwissenheit meiner frühen Kindheit sind die ersten Gegenstände, die sich von einem Durcheinander von Dingen abheben, meine Mutter und Peggotty. Woran kann ich mich sonst noch erinnern? Lassen Sie mich nachdenken.

Aus dem wolkigen Nebel ersteht unser Haus – nicht neu für mich, sondern recht vertraut in meiner ersten Erinnerung. Im Erdgeschoss ist Peggottys Küche, aus der es in den Hinterhof geht, mit einem Taubenschlag in der Mitte ohne Tauben und mit einer Hundehütte in der Ecke ohne Hund und mit viel Geflügel, das mir erschreckend groß vorkommt und in drohender und gefährlicher Manier einherstolziert. Es gibt einen Hahn, der sich auf einen Pfosten schwingt, um zu krähen, und besondere Aufmerksamkeit auf mich zu richten scheint, als ich ihn durch das Küchenfester beobachte, bei dessen Anblick es mir kalt den Rücken hinunterläuft, weil er so hitzig ist. Von den Gänsen außerhalb des Seitentürchens, die mit ihren langen gereckten Hälsen hinter mir her watscheln, wenn ich dort herumgehe, träume ich nachts: wie jemand mitten unter wilden Tieren von Löwen träumen könnte.

Hier ist ein langer Gang – was für eine gewaltige Perspektive bietet er mir! –, der von Peggottys Küche zur Eingangstür führt. Eine dunkle Vorratskammer geht von ihm ab, und das ist ein Ort, an dem man nachts schnell vorbeilaufen muss; denn ich weiß nicht, was sich zwischen diesen Bottichen und Gefäßen befinden mag, wenn niemand mit einem schwach brennenden Licht sich dort befindet, sodass ein modriger Geruch zur Tür herausdringt und es drinnen nach Seife, Sauerkonserven, Pfeffer, Kerzen und Kaffee gleichermaßen riecht. Und es gibt zwei Wohnzimmer: das, in dem wir abends sitzen, meine Mutter, ich und Peggotty – denn Peggotty gehört gewissermaßen zur Familie, wenn ihre Arbeit getan ist und wir drei allein sind –, und das feine Wohnzimmer, in dem wir sonntags sitzen; es ist vornehm, aber weniger gemütlich. Es hat etwas Bedrückendes, denn Peggotty hat mir – ich weiß nicht, wann, aber offenbar vor ewigen Zeiten – vom Begräbnis meines Vaters erzählt und von den schwarzen Gewändern der Trauergäste. Eines Sonntagabends las meine Mutter mir und Peggotty in diesem Zimmer vor, wie Lazarus von den Toten auferweckt wurde. Und ich bin so erschrocken, dass sie mich hinterher aus dem Bett holen und mir aus dem Fenster den ruhigen Friedhof zeigen müssen, in dem die Toten unter dem feierlichen Mond alle in ihren Gräbern ruhen.

Nirgends ist es meines Wissens so grün wie das Gras auf diesem Friedhof; nirgendwo so schattig wie unter seinen Bäumen; nirgends nur halb so ruhig wie auf seinen Grabsteinen. Die Schafe weiden dort, wenn ich frühmorgens auf meinem Bettchen in einem Alkoven im Zimmer meiner Mutter knie, um zum Friedhof hinauszublicken; und ich sehe den roten Schein auf der Sonnenuhr und denke insgeheim: «Freut sich die Sonnenuhr, frage ich mich, dass sie wieder die Zeit angeben kann?»

Und hier ist unser Kirchenstuhl in der Kirche. Was für eine hohe Lehne er hat! Und ein Fenster ist in der Nähe, aus dem man unser Haus sehen kann, das während des Morgengottesdienstes oft angesehen wird, von Peggotty, die sich, so gut sie kann, vergewissert, dass es nicht ausgeraubt wird oder in Flammen steht. Aber obwohl Peggottys Blick umherschweift, ist sie sehr ungehalten, wenn mein Blick das tut, und sie runzelt die Stirn, wenn ich mich auf den Sitz stelle, um den Geistlichen zu sehen. Aber ich kann nicht dauernd zu ihm hinsehen – ich kenne ihn ohne das weiße Gewand und habe die Befürchtung, dass er sich wundert, warum ich ihn so anstarre, und vielleicht den Gottesdienst unterbricht, um mich das zu fragen – und was soll ich dann tun? Es ist schrecklich zu gähnen, aber ich muss etwas tun. Ich sehe zu meiner Mutter, aber sie tut so, als sähe sie mich nicht. Ich sehe zu einem Jungen im Kirchenschiff, und er schneidet Grimassen. Ich sehe zu dem Sonnenlicht, das durch die offene Tür in den Vorraum hereindringt, und dort sehe ich ein verirrtes Schaf – ich meine keinen Sünder, sondern ein echtes Schaf –, das halb entschlossen scheint, in die Kirche zu kommen. Ich merke, dass ich versucht bin, laut etwas zu sagen, wenn ich noch länger hinsehe; und was würde dann mit mir geschehen! Ich blicke zu den mächtigen Steintafeln an den Wänden hinauf und will an Mr. Bodgers denken, verstorben in dieser Gemeinde, und stelle mir vor, wie Mrs. Bodgers gelitten, als schweres Leid lange Zeit Mr. Bodgers getragen und kein Arzt ihn hat können retten. Ich frage mich, ob sie Mr. Chillip zu Hilfe gerufen haben und er nichts tun konnte; und wenn es so war, wie es ihm dann gefällt, einmal in der Woche daran erinnert zu werden. Von Mr. Chillip in seinem Sonntagshalstuch blicke ich zur Kanzel und denke mir, was für ein guter Ort sie zum Spielen wäre und was für eine Burg sie abgeben könnte, wenn ein anderer Junge die Stufen hochkletterte, um sie zu stürmen, und man ihm das Samtkissen mit Troddeln auf den Kopf werfen würde. Allmählich schließen meine Augen sich langsam; und unter dem Eindruck, den Geistlichen in der Hitze ein schläfriges Lied singen zu hören, höre ich gar nichts, bis ich mit einem lauten Krach vom Sitz falle und mehr tot als lebendig von Peggotty nach draußen gebracht werde.

Und jetzt sehe ich unser Haus von außen, die Schlafzimmerfenster mit den Schlagläden geöffnet, um die süß duftende Luft hereinzulassen, und die zerrupften alten Krähenhorste schaukelten immer noch in den Ulmen am Ende des Vorgartens. Nun bin ich im Garten hinter dem Haus, hinter dem Hof mit dem leeren Taubenschlag und der leeren Hundehütte – ein wahres Reich von Schmetterlingen, wie ich mich entsinne, mit einem hohen Zaun und einem verschlossenen Tor, wo die Früchte schwer an den Bäumen hängen, reifer und üppiger, als Früchte es seitdem jemals waren, und wo meine Mutter einige davon in einen Korb sammelt, während ich danebenstehe, heimlich Stachelbeeren stehle und unschuldig dreinblicke. Ein großer Wind kommt auf, und der Sommer ist von einem Augenblick zum nächsten vergangen. Wir spielen im winterlichen Dämmerlicht und tanzen durch das Wohnzimmer. Wenn meine Mutter außer Atem ist und sich auf einem Sessel ausruht, sehe ich zu, wie sie ihre hellen Locken um die Finger wickelt und ihre Taille strafft, und niemand weiß besser als ich, dass es ihr gefällt, so gut auszusehen, und dass sie stolz darauf ist, so hübsch zu sein.

Das zählt zu meinen ersten Eindrücken. Das und das Gefühl, dass wir uns beide ein bisschen vor Peggotty gefürchtet und uns ihr meistens unterworfen haben, bestimmt meine ersten Meinungen – wenn man das so nennen darf –, die ich mir stets an dem bildete, was ich sah.

Peggotty und ich saßen eines Abends allein an dem Feuer im Wohnzimmer. Ich hatte Peggotty von den Krokodilen vorgelesen. Ich muss sehr eindrücklich vorgelesen haben, oder die gute Seele muss zutiefst interessiert gewesen sein, denn ich erinnere mich, dass sie nach meinem Vortrag eine undeutliche Vorstellung von ihnen hatte, sie seien eine Art Gemüse. Ich war das Lesen leid und zutiefst schläfrig; doch da mir als große Auszeichnung erlaubt worden war, aufzubleiben, bis meine Mutter von einer Nachbarin zurückkam, wäre ich (selbstverständlich) lieber auf meinem Posten gestorben, als ins Bett zu gehen. Ich hatte den Grad der Schläfrigkeit erreicht, in dem Peggotty anzuschwellen und unglaubliche Ausmaße anzunehmen schien. Ich hielt die Augen mit den Zeigefingern offen und sah ihr beharrlich beim Arbeiten zu; sah zu dem kleinen Stück Wachskerze, das sie für ihren Faden benutzte – wie alt es aussah, an allen Stellen so runzelig! –, zu dem Häuschen mit gedecktem Dach, in dem das Metermaß wohnte; zu ihrem Nähkästchen mit Schiebedeckel und einer Ansicht von Saint Paul’s Cathedral (mit rosafarbener Kuppel) auf dem Deckel, zu dem Fingerhut aus Messing an ihrem Finger; zu ihr selbst, die ich wunderschön fand. Ich war so müde, dass ich wusste, ich würde, wenn ich gar nichts mehr wahrnahm, im nächsten Augenblick eingeschlafen sein.

«Peggotty», sagte ich plötzlich, «warst du schon einmal verheiratet?»

«Du lieber Himmel, Master David», erwiderte Peggotty, «wie kommst du denn auf so eine Idee?»

Sie antwortete so erschrocken, dass ich fast wach wurde. Und dann unterbrach sie ihre Arbeit und sah mich an und zog ihre Nadel bis ans Ende des Fadens.

«Aber warst du schon einmal verheiratet, Peggotty?», fragte ich, «du bist doch eine sehr schöne Frau, nicht wahr?»

Gewiss, sie war in meinen Augen ein ganz anderer Frauentyp als meine Mutter, aber für meine Begriffe das vollkommene Beispiel einer anderen Schönheitskategorie. Es gab in dem feinen Wohnzimmer einen samtbezogenen Hocker, auf den meine Mutter einen Blumenstrauß gemalt hatte. Die Sitzfläche dieses Hockers und Peggottys Gesichtsfarbe waren für mich ein und dasselbe. Der Hocker war weich und Peggottys Haut war rauh, aber das änderte daran nichts.

«Ich und schön, Davy!», sagte Peggotty, «O nein, mein Herzchen! Aber wie kommst du auf die Idee mit dem Heiraten?»

«Ich weiß nicht! – Man darf nicht mehr als eine Person zur selben Zeit heiraten, nicht wahr, Peggotty?»

«Ganz gewiss nicht», sagte Peggotty höchst entschieden.

«Aber wenn du eine Person heiratest und diese Person stirbt, dann darfst du eine andere Person heiraten, nicht wahr?»

«Das darfst du», sagte Peggotty, «wenn du es willst, mein Herzchen. Das ist Ansichtssache.»

«Aber was ist deine Ansicht, Peggotty?», fragte ich.

Bei meiner Frage sah ich sie neugierig an, weil sie mich so merkwürdig ansah.

«Meine Ansicht ist», sagte Peggotty, wandte nach kurzem Überlegen den Blick von mir ab und beschäftigte sich wieder mit ihrer Arbeit, «dass ich selber nie verheiratet war, Master Davy, und es gewiss auch nie sein werde. Das ist alles, was ich zu diesem Gegenstand sagen kann.»

«Du bist mir doch nicht böse, Peggotty, oder?», sagte ich, nachdem ich für einen Augenblick geschwiegen hatte.

Ich dachte wirklich, sie sei mir böse, weil sie so kurz angebunden geantwortet hatte, aber da täuschte ich mich, denn sie legte ihre Arbeit beiseite (einen ihrer Strümpfe), öffnete die Arme, legte sie um meinen Lockenschopf und drückte ihn ganz fest. Ich wusste, dass es eine feste Umarmung war, denn sie war sehr drall, und bei jeder größeren Anstrengung, wenn sie angekleidet war, rissen ein paar Knöpfe am Rücken ihres Kleides ab. Und ich weiß noch, dass zwei Knöpfe ans andere Ende des Wohnzimmers rollten, während sie mich umarmt hielt.

«Jetzt lies mir noch mehr über die Krokodilljen vor», sagte Peggotty, die mit dem Namen noch etwas auf Kriegsfuß stand, «denn ich hab noch lange nicht genug darüber gehört.»

Ich konnte nicht recht verstehen, warum Peggotty so merkwürdig dreinsah oder warum ihr so viel daran lag, zu den Krokodilen zurückzukehren. Aber wir machten uns wieder über die Ungeheuer her, ich mit frischen Kräften, und wir ließen ihre Eier im Sand liegen, damit die Sonne sie ausbrüten konnte; und wir liefen vor ihnen davon und stürzten sie in Verwirrung, indem wir ständig die Richtung wechselten, was ihnen mit ihren ungeschlachten Körpern nicht so schnell gelang; und wir verfolgten sie als Eingeborene ins Wasser und steckten ihnen spitze Holzstücke in den Rachen; kurzum, wir veranstalteten ein wahres Spießrutenlaufen für die Krokodile. Jedenfalls ich tat das, aber ich hatte meine Zweifel, was Peggotty betraf, die sich die ganze Zeit gedankenverloren die Nadel an verschiedenen Stellen in Gesicht und Arme stach.

Wir hatten die Krokodile erschöpft und machten uns über die Alligatoren her, als die Glocke an der Gartentür läutete. Wir gingen zur Haustür, und da war meine Mutter, sogar außergewöhnlich hübsch, wie ich fand, in Gesellschaft eines Gentlemans, der uns letzten Sonntag von der Kirche nach Hause begleitet hatte.

Als meine Mutter sich bückte, um mich an der Türschwelle in die Arme zu nehmen und zu küssen, sagte der Gentleman, ich genösse als kleiner Bursche größere Vorrechte als ein Monarch – oder etwas Ähnliches; denn mein späteres Wissen kommt mir an dieser Stelle zu Hilfe, wie ich weiß.

«Was meinen Sie damit?», fragte ich ihn über die Schulter meiner Mutter.

Er tätschelte mir den Kopf; aber irgendwie mochte ich ihn nicht und auch nicht seine tiefe Stimme, und ich war eifersüchtig, dass seine Hand die meiner Mutter berührte, als er mich tätschelte – was sie tat. Ich stieß sie weg, so grob wie möglich.

«O Davy!», sagte meine Mutter tadelnd.

«Braver Junge», sagte der Gentleman, «seine Zuneigung ist nur zu verständlich!»

Nie zuvor hatte ich eine so schöne Farbe auf dem Gesicht meiner Mutter gesehen. Sie schalt mich freundlich für meine Grobheit; hielt mich an ihr Umschlagtuch gedrückt und dankte dem Gentleman für die Mühe, sie nach Hause zu begleiten. Sie hielt ihm die Hand hin, und als er sie ergriff, warf sie mir, wie mir schien, einen Seitenblick zu.

«Wollen wir uns gute Nacht sagen, mein hübscher Junge?», sagte der Gentleman, der seinen Kopf – ich sah es! – über den kleinen Handschuh meiner Mutter beugte.

«Gute Nacht!», sagte ich.

«Komm! Lass uns die besten Freunde auf der Welt sein!», sagte der Gentleman lachend, «Gib mir die Hand!»

Meine rechte Hand lag in der Linken meiner Mutter, und ich reichte ihm die andere.

«Na, das ist aber die falsche Hand!», sagte der Gentleman lachend.

Meine Mutter schob meine rechte Hand vor, aber ich hatte meine Gründe, sie ihm nicht zu geben, und tat es nicht. Ich gab ihm die andere, und er schüttelte sie kräftig und sagte, ich sei ein tapferer Bursche und ging.

Ich sehe ihn in diesem Augenblick vor mir, wie er sich im Garten umdreht und uns mit einem letzten Blick aus seinen unheilverheißenden schwarzen Augen bedenkt, bevor die Tür geschlossen wird.

Peggotty, die kein Wort gesagt und keinen Finger gerührt hatte, sperrte die Tür sofort ab, und wir gingen alle in das kleine Wohnzimmer. Anders als sonst ging meine Mutter nicht zu ihrem Sessel am Kamin, sondern blieb am anderen Ende des Zimmers und summte leise vor sich hin.

«– Hoffe, Sie hatten einen angenehmen Abend, Ma’am», sagte Peggotty, die mit einem Kerzenleuchter in der Hand stocksteif mitten im Zimmer stand.

«Danke verbindlichst, Peggotty», erwiderte meine Mutter in heiterem Ton, «ich hatte einen sehr angenehmen Abend.»

«Besuch von einem Fremden sorgt für eine angenehme Abwechslung», soufflierte Peggotty.

«Sehr angenehm in der Tat», erwiderte meine Mutter.

Peggotty stand weiterhin mitten im Zimmer, und meine Mutter begann wieder zu summen, und ich schlief ein, obwohl ich nicht so tief schlief, dass ich ihre Stimmen nicht hörte, aber ohne zu verstehen, was sie sagten. Als ich aus diesem unbequemen Dämmerschlaf halb erwachte, sah ich Peggotty und meine Mutter beide in Tränen, und beide redeten.

«Nicht so einen, wie Mr. Copperfield es nicht gefallen hätte!», sagte Peggotty. «Das sage ich und das schwöre ich!»

«Du lieber Himmel!», rief meine Mutter, «du bringst mich noch um den Verstand! Wurde je ein armes Mädchen von einem Dienstboten so geschurigelt wie ich? Warum bin ich so dumm, mich ein Mädchen zu nennen? War ich etwa nicht verheiratet, Peggotty?»

«Das waren Sie allerdings, Ma’am», erwiderte Peggotty.

«Und wie kannst du es dann wagen», sagte meine Mutter, «du weißt, dass ich nicht sagen will, wie kannst du es wagen, sondern wie kannst du es übers Herz bringen – mir so viel Ungemach zu verursachen und so böse Dinge zu mir zu sagen, wenn du genau weißt, dass ich außerhalb dieses Hauses keinen einzigen Freund habe, auf den ich mich verlassen kann!»

«Das ist erst recht ein Grund», erwiderte Peggotty, «zu sagen, dass es so nicht geht. Nein! So geht es nicht. Nein! Um keinen Preis in der Welt. Nein!» – Ich dachte, gleich würde Peggotty den Kerzenhalter auf den Boden werfen, so heftig drohte sie mit ihm.

«Wie kannst du mir so etwas antun!», rief meine Mutter und vergoss noch mehr Tränen, «so ungerecht mit mir zu sprechen! Wie kannst du so reden, als wäre alles beschlossen und abgemacht, Peggotty, wenn ich dir doch immer wieder sage, du grausames Geschöpf, dass nichts vorgefallen ist außer den allergewöhnlichsten Höflichkeiten! Du redest von einem Verehrer. Was soll ich denn tun? Wenn die Leute so albern sind, sich solche Gefühle einzubilden, ist das dann meine Schuld? Was soll ich tun, kannst du mir das sagen? Hättest du gerne, dass ich mir den Kopf schere und mir das Gesicht schwarz anschmiere oder mich verbrenne oder versenge oder sonst wie entstelle? Ich denke, das hättest du gerne, Peggotty. Ich denke, das würde dir große Freude machen.»

Peggotty nahm sich diese Vorwürfe sehr zu Herzen, wie mir schien.

«Und mein lieber Junge», rief meine Mutter, kam zu dem Sessel, auf dem ich saß, und streichelte mich, «mein lieber kleiner Davy! Soll mir unterstellt werden, dass ich es an Liebe für mein teures Schätzchen mangeln lasse, den liebsten kleinen Burschen auf der ganzen Welt!»

«Niemand hat niemals so was unterstellt», sagte Peggotty.

«Doch, Peggotty, du!», erwiderte meine Mutter. «Du weißt es ganz genau. Wie sollte man sonst das auffassen, was du gesagt hast, du unfreundliches Geschöpf, und dabei weißt du, dass ich mir seinetwegen erst letztes Quartal keinen neuen Sonnenschirm gekauft habe, obwohl der alte grüne von oben bis unten zerschlissen und am Saum völlig zerfetzt ist. Du weißt, dass es so ist, Peggotty. Das kannst du nicht abstreiten.» Dann wandte sie sich liebevoll an mich, ihre Wange an meine gelehnt: «Bin ich eine böse Mama zu dir, Davy? Bin ich eine hässliche, grausame, selbstsüchtige, schlechte Mama? Sag, dass es so ist, mein Kind; sag ‹Ja›, mein teurer Junge, und Peggotty wird dich dafür lieben, und Peggottys Liebe ist viel mehr wert als meine, Davy. Ich liebe dich doch gar nicht, oder?»

Daraufhin weinten wir alle um die Wette. Ich glaube, ich war am lautesten, aber ich bin mir sicher, dass es uns allen sehr ernst damit war. Mir wollte schier das Herz brechen, und ich fürchte, in der ersten Aufwallung verletzter Zärtlichkeit habe ich Peggotty eine Bestie genannt. Das gutherzige Geschöpf war zutiefst bestürzt, wie ich mich erinnere, und muss bei diesem Anlass viele Knöpfe eingebüßt haben, denn ein kleiner Hagel dieser Sprengkörper prasselte los, nachdem sie sich mit meiner Mutter ausgesöhnt hatte und neben dem Sessel niederkniete, um sich mit mir auszusöhnen.

Wir gingen sehr niedergeschlagen zu Bett. Lange hielt mein Schluchzen mich wach; und als ich mich nach einem besonders schweren Schluchzen im Bett halb aufsetzte, spürte ich, dass meine Mutter auf der Bettdecke saß und sich über mich beugte. Danach schlief ich in ihren Armen ein und konnte friedlich schlafen.

Ob ich den Gentleman am folgenden Sonntag wiedersah oder eine längere Zeitspanne verging, bis er sich wieder blicken ließ, weiß ich nicht. Ich kann nicht behaupten, Zeiträume gut einzuordnen. Aber da war er, in der Kirche, und begleitete uns hinterher nach Hause. Er kam auch herein, um eine prachtvolle Geranie am Wohnzimmerfenster zu bewundern. Ich hatte nicht den Eindruck, dass er sich besonders für die Pflanze interessierte, doch bevor er ging, bat er meine Mutter um eine Blüte. Sie sagte, er solle sie selbst aussuchen, aber das wollte er nicht tun – warum, konnte ich nicht verstehen –, sodass sie sie für ihn pflückte und ihm in die Hand gab. Er sagte, er würde sich nie, nie davon trennen, und ich dachte, er müsse ziemlich töricht sein, um nicht zu wissen, dass sie in wenigen Tagen verwelken würde.

Inzwischen leistete Peggotty uns seltener abends Gesellschaft als früher. Meine Mutter bemühte sich sehr, ihr alles recht zu machen – mehr als sonst, wie mir auffiel –, und wir waren alle drei die besten Freunde; doch etwas war anders geworden zwischen uns, und wir saßen nicht mehr so behaglich zusammen wie früher. Manchmal dachte ich mir, dass Peggotty vielleicht nicht damit einverstanden war, dass meine Mutter all die hübschen Kleider trug, die sie in ihren Schubladen hatte, oder so oft die Nachbarin besuchte; aber ich konnte nicht recht herausfinden, woran es lag.

Allmählich gewöhnte ich mich an den Gentleman mit dem schwarzen Backenbart. Ich konnte ihn nicht besser leiden als zuvor und empfand dieselbe leise Eifersucht auf ihn; aber falls ich irgendeinen anderen Grund dafür gehabt hätte als die instinktive Abneigung eines Kindes und die Überzeugung, dass Peggotty und ich ohne fremde Hilfe mit meiner Mutter recht gut auskämen, war es jedenfalls nicht der Grund, den ich erraten hätte, wäre ich älter gewesen. Nichts dergleichen kam mir auch nur entfernt in den Sinn. Stückweise konnte ich beobachten, was vor sich ging; aber diese Stücke zu einem Netz zusammenzufügen und darin jemanden zu fangen, das war mir damals nicht gegeben.

Eines Herbstmorgens war ich mit meiner Mutter im Vorgarten, als Mr. Murdstone – inzwischen wusste ich, wie er hieß – herbeigeritten kam. Er band sein Pferd an den Gartenzaun, um meine Mutter zu begrüßen, und sagte, er sei auf dem Weg nach Lowestoft, wo er ein paar Freunde besuchen wolle, die mit ihrer Jacht dort waren, und schlug fröhlich vor, mich vor ihm auf dem Sattel mitzunehmen, wenn ich gerne reiten würde.

Die Luft war so klar und angenehm, und dem Pferd schien die Vorstellung des Ritts so gut zu gefallen, wie es am Gartenzaun stand, schnaubte und mit den Hufen scharrte, dass es mich sehr nach einem Ausritt gelüstete. Und so wurde ich nach oben zu Peggotty geschickt, um mich herausputzen zu lassen; in der Zwischenzeit stieg Mr. Murdstone vom Pferd, und mit dem Halfter über dem Arm ging er langsam außen an den Wildrosensträuchern hin und her, und meine Mutter ging langsam innen hin und her, um ihm Gesellschaft zu leisten. Ich weiß noch, dass Peggotty und ich aus meinem kleinen Fenster zu ihnen gespäht haben; ich weiß noch, wie eingehend sie die Rosensträucher zwischen ihnen zu betrachten schienen, als sie dahinschlenderten; und dass Peggotty von einem Augenblick auf den anderen ihre engelhaft gute Stimmung gegen Übellaunigkeit eintauschte und mein Haar übertrieben heftig gegen den Strich bürstete.

Mr. Murdstone und ich waren bald auf dem Weg und trabten neben der Straße durchs grüne Gras. Er hielt mich mit einem Arm ganz bequem, und ich glaube nicht, dass ich im Allgemeinen unruhig war, aber als ich vor ihm saß, konnte ich nicht anders, als hin und wieder den Kopf zu drehen und in sein Gesicht hochzusehen. Er hatte diese Art leere schwarze Augen – mir fällt kein besseres Wort für Augen ein, die keine Tiefe haben, die man erkennen könnte –, die, wenn sie abgelenkt sind, durch eine Besonderheit des Lichts für einen Augenblick entstellt wirken wie durch ein Schielen. Mehrmals, wenn ich zu ihm blickte, beobachtete ich diese Eigenheit mit einem bangen Gefühl und fragte mich, worüber er so konzentriert nachdachte. Seine Haare und sein Backenbart sahen aus der Nähe noch schwärzer und dichter aus, als selbst ich für möglich gehalten hätte. Seine kantigen Kiefer und die schwarzen Pünktchen, Ausdruck des starken schwarzen Bartwuchses, den er jeden Tag akribisch rasierte, erinnerten mich an die Wachsfigur, die vor etwa einem halben Jahr in unserer Nachbarschaft ausgestellt worden war, und das volle Weiß und Schwarz und Braun seines Teints – zum Teufel mit seinem Teint! – ließen mich ihn trotz meiner Zweifel für einen sehr schönen Mann halten. Ich bin mir sicher, dass meine arme Mutter das auch dachte.

Wir gelangten zu einem Hotel am Meer, wo zwei Herren in einem eigenen Raum Zigarren rauchten. Jeder der beiden rekelte sich auf mindestens vier Stühlen und hatte eine große dicke Jacke an. In einer Ecke lagen ein Haufen von Übermänteln und Schiffsjacken und eine Flagge, alles zusammengerollt.

Als wir hereinkamen, bequemten sich beide ohne Förmlichkeit von ihren Sitzgelegenheiten und sagten: «Hallo, Murdstone! Wir dachten schon, Sie wären tot!»

«Noch nicht», sagte Mr. Murdstone.

«Und wer ist der Grünschnabel?», sagte einer der Herren und legte mir die Hand auf die Schulter.

«Das ist Davy», erwiderte Mr. Murdstone.

«Davy wer?», sagte der eine Herr, «Jones?»

«Copperfield», sagte Mr. Murdstone.

«Was! Der Klotz am Bein der bezaubernden Mrs. Copperfield?», rief der Herr, «der hübschen kleinen Witwe?»

«Quinion», sagte Mr. Murdstone, «nehmen Sie sich bitte in Acht. Jemand ist gewaltig auf der Hut.»

«Und wer?», fragte Mr. Quinion lachend.

Ich sah schnell auf, neugierig, wer das sein mochte.

«Nur Brooks aus Sheffield», sagte Mr. Murdstone.

Ich war ziemlich erleichtert, dass es nur Brooks aus Sheffield war; denn zuerst hatte ich tatsächlich gedacht, ich wäre gemeint.

An dem Ruf von Mr. Brooks aus Sheffield musste etwas sehr Komisches sein, denn beide Herren lachten herzlich, wenn die Rede auf ihn kam, und auch Mr. Murdstone amüsierte sich nicht wenig. Nachdem sie ausgiebig gelacht hatten, sagte der Herr, den er Quinion nannte:

«Und was hält Brooks aus Sheffield von dem vorgesehenen Geschäft?»

«Na ja, ich glaube nicht, dass Brooks davon zurzeit viel Ahnung hat», erwiderte Mr. Murdstone, «aber mir scheint, er ist alles in allem der Sache nicht allzu geneigt.»

Daraufhin lachten sie noch mehr, und Mr. Quinion sagte, er werde nach Sherry klingeln, um damit auf Brooks zu trinken. Das tat er, und als der Wein gebracht wurde, schenkte er mir ein wenig davon ein und gab mir einen Keks, und bevor ich trank, stand ich auf und sagte: «Zum Henker mit Brooks aus Sheffield!» Der Toast wurde mit großem Beifall aufgenommen und so ausgiebigem Gelächter, dass ich mitlachte, worüber sie noch mehr lachten. Kurzum, wir waren ziemlich ausgelassen. Später wanderten wir die Klippe entlang und setzten uns danach ins Gras und sahen durch ein Teleskop Dinge an – als man es mir ans Auge hielt, konnte ich nichts erkennen, aber ich tat so als ob –, und dann gingen wir in das Gasthaus zurück und speisten zeitig. Im Freien hatten die beiden Herrn unablässig geraucht – was sie, wie ich dachte, aus dem Geruch ihrer derben Mäntel zu schließen, die ganze Zeit getan haben mussten, seit ihre Mäntel vom Schneider zu ihnen nach Hause gekommen waren. Fast hätte ich vergessen zu berichten, dass wir an Bord der Jacht gingen, wo die drei in die Kabine hinunterstiegen und sich mit Papieren zu schaffen machten. Als ich durch das offene Oberlicht hineinspähte, sah ich, dass sie sehr beschäftigt waren. Unterdessen überließen sie mich einem sehr netten Mann mit einem großen roten Haarschopf und einem sehr kleinen glänzenden Hut darauf, der ein Hemd oder eine Jacke mit Querstreifen anhatte, auf deren Brust mit Großbuchstaben das Wort ‹Skylark› stand. Ich hielt es für seinen Namen; und da er an Bord des Schiffs lebte und keine Haustür hatte, an der sein Name stand, hatte er ihn stattdessen auf sein Kleidungsstück schreiben lassen; aber als ich ihn Mr. Skylark nannte, sagte er, es sei der Name des Schiffs.

Den ganzen Tag über fiel mir auf, dass Mr. Murdstone ernster und zurückhaltender war als die zwei Herren. Die beiden waren sehr ausgelassen und unbesorgt. Sie scherzten locker miteinander, aber selten mit ihm. Mir schien, dass er klüger und zurückhaltender war als sie, und dass sie ihn ähnlich skeptisch sahen wie ich. Mir fiel auf, dass Mr. Quinion, wenn er redete, ein- oder zweimal einen vorsichtigen Blick zu Mr. Murdstone warf, als wollte er sich vergewissern, keinen Anstoß erregt zu haben; und dass er einmal, als Mr. Passnidge (der andere Herr) übermütig wurde, ihm auf den Fuß trat und ihm einen warnenden Blick zusandte, was auf Mr. Murdstone verwies, der streng und schweigsam dasaß. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass Mr. Murdstone an jenem Tag jemals gelacht hätte, außer bei dem Witz über Sheffield – der im Übrigen sein eigener Witz war.

Spätnachmittags waren wir wieder zu Hause. Es war ein schöner Abend, und meine Mutter und er schlenderten wieder an den Wildrosen entlang, während ich zum Abendessen ins Haus geschickt wurde. Als er sich verabschiedet hatte, fragte meine Mutter mich danach aus, was ich an diesem Tag erlebt hatte und was die anderen gesagt und getan hatten. Ich erwähnte, was sie über sie gesagt hatten, und sie lachte und sagte, es seien unverschämte Burschen, die Unsinn redeten – aber ich wusste, dass es ihr gefiel. Ich wusste es damals so gut, wie ich es heute weiß. Ich nahm die Gelegenheit wahr, sie zu fragen, ob sie Mr. Brooks aus Sheffield kenne, und sie sagte Nein, aber sie nehme an, er sei wohl jemand aus dem Gewerbe der Messer- und Gabel-Herstellung.

Kann ich von ihrem Gesicht – verändert, wie ich mich