7,99 €

Mehr erfahren.

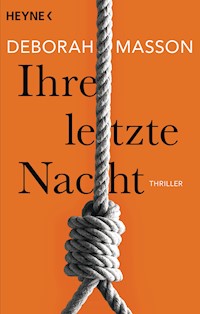

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Traue niemandem außer dir selbst

In einem Hotel in Aberdeen wird eine junge Frau brutal ermordet. Der Täter hat ihr die Zunge herausgeschnitten und eine Zeitungsschlagzeile auf ihrem Körper drapiert. DI Eve Hunter und ihr Team übernehmen den Fall. Doch bevor es auch nur den Hauch einer Spur gibt, schlägt der Täter erneut zu. Auch diesmal hinterlässt er auf seinem Opfer eine Zeitungsnachricht. Der Inhalt: Eve Hunters letzter folgenschwerer Fall, der die Polizistin schwerverletzt in eine psychische Krise stürzte. Welches perfide Spiel treibt der Killer? Und wie nah ist er Eve bereits? Eve weiß, dass ihr nicht viel Zeit bleibt, einen weiteren Mord zu verhindern – und sich selbst zu retten ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 512

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

Das Buch

Er steht vor dem Zeitungskiosk am Ende der Union Street. Menschen kommen und gehen, rempeln ihn an, ahnen nicht, wer er ist, was er getan hat. Er kann den Blick nicht von den Zeitungsständern lösen, in denen sich die Ausgaben mit der Polizistin auf der Titelseite nebeneinanderreihen. Seine Strategie hat besser funktioniert, als er sich erhofft hat. Sie haben sich völlig idiotisch benommen. Unprofessionell. Ohne den Hauch einer Ahnung. Ein Kinderspiel, den Druck ein bisschen zu erhöhen und dafür zu sorgen, dass er auch jetzt noch derjenige ist, der die Fäden in der Hand hält. Aber er muss vorsichtig sein, um nicht zu riskieren, dass sie von dem Fall abgezogen wird. Er ist noch nicht fertig. Noch lange nicht.

Ein Serienmörder hält Aberdeen in Atem. Spätestens am Tatort des zweiten Opfers wird Detective Inspector Eve Hunter klar, dass es eine Verbindung zwischen ihr und dem Täter geben muss: In einem bei der Leiche hinterlassenen Zeitungsartikel geht es um Eves letzten Fall. Doch der Mörder ist ihr und der Polizei immer einen Schritt voraus …

Die Autorin

Deborah Masson, in Aberdeen, Schottland, geboren und aufgewachsen, arbeitete schon in den verschiedensten Jobs: als Sekretärin, im Marketing, als Reporterin und als Briefträgerin. Als passionierte Krimileserin nahm sie nach der Geburt ihrer beiden Kinder ihren ganzen Mut zusammen und legte mit »Dein letztes Wort« ihren preisgekrönten Debütroman vor.

Deborah Masson

DeinletztesWort

Thriller

Aus dem Englischen von Andrea Brandl

WILHELM HEYNE VERLAGMÜNCHEN

Die Originalausgabe Hold your tongueerschien erstmals 2020bei Transworld Publishers, Penguin Random House UK, LondonDer Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe 03/2022

Copyright © Deborah Masson 2020

Copyright © 2022 der deutschsprachigen Ausgabe by Wilhelm Heyne Verlag, München, in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Wiebke Bach

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design, unter Verwendung von: Covermotive © Shutterstock.com (mayakova, nienora), Cover Design: Beci Kelly/TW

Satz: Uhl + Massopust, Aalen

ISBN: 978-3-641-25621-0V002

www.heyne.de

Für Mum und Dad

Danke. Ich liebe euch und weiß, dass ihr beide überglücklich gewesen wärt.

Vor zwanzig Jahren

Der holzig-süße Zimtgeruch durchdringt das Dunkel, während er am Küchentisch sitzt. Auf dem Herd steht ein großer Topf mit Glühwein. Unter dem Glasdeckel schimmert Kondenswasser im sanften orangenfarbenen Schein, der durch das Fenster über der Spüle hereinfällt. Er beugt sich vor, greift über den vor ihm stehenden Teller wieder nach der Flasche; seine Knöchel treten weiß hervor, während er einen Schluck nimmt und die Stille genießt.

Von seinem Platz kann er die Eiszapfen sehen, die von der Regenrinne herabhängen. Verschneite Laternenpfosten werfen Schatten über die Sozialwohnungen auf der anderen Straßenseite. Ein eisiger Windhauch wirbelt Schneeflocken um die Glühbirnen in ihren Glasfassungen.

Laut hallt sein Seufzer durch die Küche, als er den Blick auf die getäfelte Wohnzimmertür richtet. An den Rändern der Glaseinsätze befindet sich Kunstschnee, und durch die Scheiben kann er die Silhouette des Baums in der Ecke erkennen. Seine Plastikzweige hängen schlaff herab, biegen sich unter dem Gewicht des selbst gebastelten Christbaumschmucks – alter Kram, vom dem sie sich offenbar nicht trennen können. Der kalte Holzstuhl knarrt, als er sich zurücklehnt und die Augen schließt.

Im selben Moment reißt ihn ein Stöhnen aus seinen Gedanken.

Er verlagert sein Gewicht und späht in Richtung des kleinen runden Esstischs, hinter dem sie liegt.

Sie bewegt sich.

Die Rückseite ihres weißen Nachthemds glänzt rostrot in den Schatten, während sie sich über das Linoleum zieht. Wäre sie nur im Bett geblieben. Er streckt die Hand nach dem Teller auf dem Küchentisch aus, reißt mit seinem eisigen Zeigefinger die Frischhaltefolie auf und greift sich den obersten Keks, der zerbröselt. Schnell stopft er ihn in den Mund und pflückt die Krümel von seinem Schlafanzugoberteil. Sie sind weich und unglaublich süß, so wie er sie am liebsten mag.

Traditionell haben sie Kekse gebacken und Glühwein gekocht. Familienzeit, so nannte sie es. Sie tat dann immer so, als wäre alles in bester Ordnung, blödes Getue, genauso künstlich und falsch wie der Schnee auf den Glasscheiben der Tür. Sie taten so, als wären sie gut gelaunt, versuchten so etwas wie Normalität aufrechtzuerhalten. Er bemühte sich, gute Miene zum bösen Spiel zu machen, hin und her gerissen zwischen schlechtem Gewissen und einer Wut, die derart in ihm brodelte, dass er fürchtete, sie könne sich urplötzlich Bahn brechen und die treffen, die es verdient hatte. Aber er unterdrückte sie, so gut es ging.

Sie bekamen immer jeder einen Keks, nur waren dieses Jahr nur drei statt vier gegessen worden. Und dann schlang sie zwei Lagen Zellophan um den Teller und versprach, sie könnten alle haben, die der Weihnachtsmann nicht aß. Aber dieses Jahr wird es ohnehin kein Weihnachten geben.

Er beißt in den nächsten Keks, kaut und kaut, bis nichts mehr übrig ist, die dunklen Augen auf ihr platt gedrücktes Haar gerichtet, während sie mühsam über den kalten Boden kriecht und dabei eine schwarze Spur hinter sich herzieht. Unter ihr knirscht zerbrochenes Glas.

Als er aufsteht, passt er auf, nicht mit den Stuhlbeinen über das Linoleum zu schrammen – bloß nicht ihn oben wecken. Er geht in die Hocke, hebt den neben ihr liegenden Glashenkel auf, das Einzige, was nicht zersplittert ist, als er ihr mit dem Wasserkrug den Schädel eingeschlagen hat. Er streicht ihr das schwere, feuchte Haar hinters Ohr, um sicherzugehen, dass sie ihn auch hören kann.

»Das ist alles deine Schuld.«

Es kostet ihn einige Mühe, sie auf den Rücken zu drehen. Sie soll ihm in die Augen sehen, erkennen, dass er sein eigener Herr ist. Ihr Atem kommt stoßweise, ihre Augen sind weit aufgerissen, starren ihn flehend an. Er zeigt zur Decke und legt den Finger auf die Lippen, die ein leises Lächeln umspielt.

Der dünne Stoff seiner Schlafanzughose raschelt, als er sich aufrichtet und zum Küchenschrank geht. In der obersten Schublade liegen der rosafarbene und der blaue Plastiklöffel: die einzigen Erinnerungen an die Zeit, als sie noch Babys waren. In der nächsten Schublade liegt das Brotmesser. Seine Finger schließen sich um den abgenutzten Holzgriff. Genau das Richtige für seine Zwecke. Heute ist der Tag der Abrechnung. Sein Blick fällt auf die Fleischzange. Lächelnd nimmt er sie heraus und geht zu ihr zurück. Die Messerklinge schimmert im Halbdunkel.

»Bitte! Ich hab dich doch lieb!« Sie klingt verzweifelt, atemlos.

Er kniet sich neben sie, lässt Messer und Zange fallen, presst ihr die Hand auf den Mund und sieht ihr in die Augen. Sie hat Mühe, sie offen zu halten. Blut fließt aus ihrer Kopfwunde. Er horcht, stellt erleichtert fest, dass sich oben immer noch nichts gerührt hat. Nichts.

Er setzt sich rittlings auf sie, drückt sie mit seinem Gewicht herunter und zwingt ihre Zähne auseinander. Seine schmutzigen Nägel krallen sich in das feuchte Muskelfleisch ihrer Zunge, und dann klemmt er sie in die Zange, bevor er mit der anderen Hand nach dem Messer greift. Mit weit aufgerissenen Augen starrt sie zu ihm hinauf, windet sich unter ihm, versucht den Mund zu schließen – aber keine Chance gegen seine Hand, das kalte Metall der Zange zwischen ihren Lippen. Sie strampelt, reckt die Hüften hoch, versucht ihn mit ihren Klauen zu erwischen, mit aller noch verbliebenen Kraft von sich zu stoßen.

Und die ganze Zeit über starrt sie ihn an.

Er hört die Dielen oben knarren, die unverkennbaren, leisen Schritte auf den mit Teppich ausgelegten Stufen. Und dann ertönt der Schrei, der ihn zur Tür sehen lässt, geradewegs in ein entsetztes Augenpaar.

Und das tut ihm dann doch leid.

1

Donnerstag, 24. Oktober

Detective Inspector Eve Hunter saß aufrecht in dem Ledersessel und versuchte nicht einmal, den Anschein zu erwecken, als säße sie bequem. Sie wussten beide, wie unwohl sie sich fühlte.

»Sie können sich gern aufs Sofa setzen.« Dr. Shetty, die Polizeipsychologin, wies auf die Ecke des geschmackvoll eingerichteten Zimmers, wobei die regenbogenfarbenen Reifen an ihrem Handgelenk klimperten. Sie sprach mit leiser Stimme, und ihr indischer Akzent klang immer noch deutlich durch.

Eve schüttelte den Kopf, genervt vom einschläfernden Tonfall der Therapeutin, die ihr in den letzten zwölf Monaten weit mehr entlockt hatte, als sie preiszugeben bereit gewesen war. Und auch wenn ihr Bein ihr eine Sitzung im Liegen gedankt hätte, zog sie es vor, der Psychologin gegenüberzusitzen, die ebenfalls in einem Lehnsessel Platz genommen hatte, weil es ihre Chancen erhöhte, die Kontrolle zu behalten und sich nicht aus der Reserve locken zu lassen. Sobald sie sich auf das Sofa legte, musste sie unweigerlich der Wahrheit ins Auge sehen: dass sie sich in Therapie befand.

»Wie geht es Ihnen?«

Jedes Mal dieselbe Frage. Eve strich sich das Haar hinters Ohr, während ihr der erstickende Geruch der Räucherstäbchen in die Nase stieg. Sie konzentrierte sich. Es war wichtig heute. »Bestens.«

Es war lange her, dass man ihr Befinden als »bestens« hätte bezeichnen können, doch fiel ihr keine bessere Erwiderung ein. Die Lederpolster knarzten leise, als sie ihr Gewicht verlagerte. »Ich freue mich darauf, endlich wieder arbeiten zu können.«

Sie ignorierte den Schatten des Zweifels, der über Dr. Shettys Miene huschte. Sonst konnte man in ihrem Gesicht lesen wie in einem offenen Buch, während Eve es bevorzugte, ein Buch mit sieben Siegeln zu bleiben.

Dr. Shetty lächelte – dieses typische Lächeln, das nicht bis zu ihren Augen reichte und Eve jedes Mal in den Vorsichtsmodus schalten ließ. »Das wird wohl kein ganz leichter Schritt für Sie. Aber ich habe das Gefühl, dass Sie Fortschritte gemacht haben.«

Um ein Haar hätte Eve laut aufgelacht. Seit dem ersten Zwangsurlaub oder dem zweiten?

»Schon bei unserer ersten Begegnung waren Sie schwer angeschlagen, aber was dann nach Ihrer … Rückkehr passierte … die Verletzung …« Dr. Shetty musterte sie. »Sie haben einiges durchgemacht.«

Eve schloss die Augen. Ihr war klar, dass Dr. Shetty auf irgendeine Reaktion ihrerseits lauerte und jede Antwort von ihr genau unter die Lupe genommen und analysiert werden würde. Eve hatte schnell begriffen, was von ihr erwartet wurde: dass sie Gefühle zeigte, ihre Situation reflektierte, mit der Vergangenheit abschloss und nach vorne sah. Doch tatsächlich sah sie immer wieder die Frau vor sich. Lynne. Fast ein Jahr war es nun her, dass sie vor ihr gelegen hatte, in ihrem eigenen Blut, auf dem feuchtkalten Fußboden eines Mietshauses am North Anderson Drive; die drei Zähne, die ihr ausgeschlagen worden waren, lagen quer über den schäbigen Linoleumboden verteilt. Brutal misshandelt. Vergewaltigt. Der Täter, ihr Langzeit-Lebensgefährte Johnny MacNeill Jr., ein im Viertel bekannter Krimineller, dessen Familie der Polizei immer wieder Ärger machte.

Als unten ein Motor ansprang, waren Eve und ihre Partnerin, Detective Sergeant Nicola Sanders, aus der Wohnung im dritten Stock gestürmt und die Treppe hinuntergehetzt, immer zwei Stufen auf einmal nehmend. Eve rannte zu ihrem Streifenwagen und sprang hinters Steuer, während Sanders sich mit der Rolle der Assistentin begnügte. Der Anblick der brutal erschlagenen Frau auf dem Boden rief zu grauenvolle Gefühle in Eve wach, beschwor einen Zorn, einen Vergeltungsdrang in ihr herauf, der sie hart aufs Gas steigen, zu schnell fahren ließ. Noch immer hörte sie, wie Sanders scharf den Atem einsog, sah vor sich, wie Sanders unwillkürlich die Hand nach dem Armaturenbrett ausstreckte, als der Wagen vor ihnen von der Straße abkam, durch die Luft katapultiert wurde und Johnny Jr. wie eine Puppe hin und her geschleudert wurde, ehe der Wagen mit dem Dach zuerst auf dem Asphalt landete, wobei sich Johnny Jr. schwerste Verletzungen zuzog.

Die anschließende Untersuchung und die Therapiesitzungen nach dem Unfall hatten ihren Tribut gefordert. Die eingehenden Befragungen, um ein Bild ihrer psychischen Verfassung zu erhalten und sicherzustellen, dass der Vorfall sich nicht auf ihre Arbeit auswirken würde, waren tief in ihre Privatsphäre vorgedrungen, hatten sämtliche Aspekte ihres Innern ausgelotet. Mit dem Ergebnis, dass die Entscheidung, ob sie fähig war, ihren Dienst weiter zu verrichten, nun in den Händen anderer lag.

Und dann war ihr noch die Presse auf die Pelle gerückt, allen voran eine lokale Schmierenschreiberin namens Claire Jenkins, die sich zum Sprachrohr von Johnnys Familie gemacht hatte, speziell von Johnnys Vater, der sich auf die Fahne geschrieben hatte, in den Medien die Brutalität der Polizei und das Unrecht anzuprangern, das seinem Sohn angetan worden war; ein schlechter Witz, wenn man bedachte, wie sich sein Sohn durchs Leben schlug. Eve war dem Pressesprecher der Polizeidirektion, Elliott Jones, unendlich dankbar. Er hatte alles in seiner Macht Stehende getan, um sie vor den Angriffen der Medien zu bewahren, doch der Stress und die durchwachten Nächte hatten sie an den Rand eines Nervenzusammenbruchs gebracht.

Niemand war schockierter als Eve gewesen, als ihr keinerlei Verfehlungen nachgewiesen werden konnten. Sie kehrte aufs Revier zurück – wo sie geradewegs MacNeill Senior über den Weg gelaufen war, der beschlossen hatte, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen. Und damit hatte sich ihr ganzes Leben geändert.

Eve öffnete die Augen, verdrängte die Erinnerungen. Dr. Shetty musterte sie mit schief gelegtem Kopf, den Füller zwischen Zeigefinger und Daumen, ihr Notizbuch im Schoß. Dann hob sie den Kopf, wobei ihre großen Kreolen rhythmisch schaukelten.

Wenn sie bei Dr. Shetty war, fühlte sich Eve so verletzlich wie ein Kind. Sie hasste dieses Gefühl, aber letztlich war das ausschließlich ihre Baustelle. Im Lauf der Zeit war sie zu dem Schluss gelangt, dass es der Stress – die Medienhetzjagd auf sie, die Angst, dass ihr doch ein Dienstvergehen nachgewiesen werden konnte, sie womöglich ihren Job verlieren würde – gewesen war, der sie zu ihrem Entsetzen bewogen hatte, Dr. Shetty in jenes Geheimnis einzuweihen, das sie ihr ganzes Leben unter Verschluss gehalten hatte.

Ausgerechnet Dr. Shetty, der Expertin im Nachbohren und Wildfremde. Das Geheimnis, das sie am Abend des Unfalls angetrieben hatte, verwandelt in jenen geballten Zorn, von dem sie stets befürchtet hatte, dass er sie eines Tages aus der Bahn werfen würde. Ja, sie wusste, dass ihre Therapeutin Schweigepflicht hatte, trotzdem widerstrebte es ihr zutiefst, ihr dunkelstes Geheimnis preiszugeben.

»Fühlen Sie sich wieder einsatzbereit?«

Wichtig war in erster Linie, dass Dr. Shetty sie für dienstfähig hielt. Um aufs Revier zurückkehren zu können, benötigte sie ein positives Gutachten. Ganz abgesehen davon, dass sie selbst immer wieder von tiefschürfenden Zweifeln heimgesucht wurde.

»Eve?«

Die Psychologin klang leicht besorgt. Eve riss sich zusammen, setzte sich ein wenig aufrechter, ignorierte das Ziehen in ihrem Bein. Sie hatte zwei Schmerztabletten mehr geschluckt, um die Sitzung durchstehen zu können. Alles hing von ihrer Antwort ab.

Sie nickte. Dr. Shettys Armreifen klimperten erneut, als sie den Federhalter auf das linierte Papier legte und ihr Notizbuch auf den übereinandergeschlagenen Knien balancierte, damit er nicht zu Boden fiel. Während Eve sich bemühte, dasselbe auch mit ihren Antworten zu tun, wohl wissend, das allein Dr. Shettys Bericht ihre Welt davor bewahren konnte, komplett aus den Fugen zu geraten. Sie räusperte sich. Sie musste zuversichtlich klingen, souverän. »Meine Rückkehr macht mir selbst ein wenig Bauchschmerzen. Hauptsächlich, wie das Team damit umgeht. Ob die Kollegen glauben, dass ich wieder voll belastbar bin.«

Zumindest das entsprach der Wahrheit. Ihr Job war ihr Leben. Sie wollte eine gute Polizistin sein, brauchte die Anerkennung ihrer Kollegen, auch wenn sie das nie zugegeben hätte. Sie hatte den Ruf, eigensinnig zu sein, in Wahrheit jedoch gab sie nur alles für den Job. Für sich und das Team. Die einzigen Nachteile hatten die Dreckskerle, die das Gesetz brachen. Zumindest war sie davon fest überzeugt.

Ihr Team. Detective Sergeant Mark Cooper. Er würde ihre Rückkehr auf jeden Fall begrüßen, auch wenn er zwischenzeitlich für sie eingesprungen war. Cooper war Familienmensch durch und durch und Eve stets ein echter Freund gewesen. Er brachte ihre guten Seiten zutage, die weiche Schale unter ihrem harten Kern. Sie hatten sich immer gegenseitig den Rücken freigehalten. Auf ihn konnte sie sich verlassen.

Bei der neuen Detective Constable war sie sich nicht so sicher. Tatsächlich wusste sie nicht mal, wie sie hieß, nur, dass es sich um eine Frau handelte. Und dann war da noch Detective Constable Scott Ferguson, der sich über ihre Rückkehr ganz bestimmt nicht freuen würde, ebenso wenig wie die anderen Beamten, die zu seinen Kumpels zählten. Er schätzte Eve nicht besonders, und ihr Verhältnis hatte sich nach der Verfolgungsjagd und dem Vorfall mit DC Sanders alles andere als verbessert. Vielleicht hatte er selbst ein schlechtes Gewissen, was Sanders anging, aber davon abgesehen war er zweifellos ein hervorragender Polizist, ein Mann mit untrüglichem Gespür, der in ihrem Team eine wichtige Rolle spielte, auch wenn er sich manchmal aufführte wie ein aufsässiger Teenager. Doch wenn ihr Vorgesetzter, Detective Chief Inspector Jim Hastings, und die Jungs über ihm ihre Rückkehr absegneten, würde Ferguson notgedrungen die Klappe halten müssen.

»Können Sie schlafen?«

Eve bemühte sich um eine neutrale Miene und versuchte, sich ihre Verärgerung nicht anmerken zu lassen. Die Psychologin forschte nach Gründen, warum sie noch nicht wieder voll einsatzfähig war. Wie oft sollte sie die immer gleichen Fragen eigentlich noch beantworten? Hoffentlich sah man ihr die Ringe unter den Augen nicht aus hundert Metern an. »Sehr gut. Bestens.«

Dr. Shetty sah aus, als würde sie ihr glauben. Die Psychologin ging davon aus, dass ihre Schlafstörungen nach dem Unfall mit Schuldgefühlen zusammenhingen, schließlich hatte es MacNeill Jr. schwer erwischt. Aber das Schuldthema hatten sie während der Sitzungen ja erfolgreich behandelt, und Eve beließ sie in dem Glauben, sie habe sich erholt, hatte sie sogar darin bestärkt. Dass sie nachts nicht zur Ruhe kam, lag einzig an dem Stress, bloß nicht ans Licht kommen zu lassen, dass MacNeills Unfall auf ihr Konto ging.

Sie hatte dahingehend nie etwas durchblicken lassen, weder in diesem Zimmer noch sonst irgendwo und würde es auch in Zukunft nicht tun. Einige Kollegen hatten durchaus ihre Zweifel und glaubten nicht an die offizielle Version, dass Johnny Jr. den Unfall selbst verursacht hatte. Keiner brachte jedoch den Mumm auf, es ihr ins Gesicht zu sagen. In Wahrheit würde ein derartiges Eingeständnis weder jemanden schockieren oder den allgemeinen Verdacht bestätigen, sondern allenfalls die Tatsache, dass sie es keine Sekunde bereute, dem elenden Mistkerl das Handwerk gelegt zu haben.

Nur eins, und das würde sie sich vergeben können, bedauerte sie zutiefst: Dass es die von ihr angezettelte Verfolgungsjagd gewesen war, die den alten MacNeill zum Racheengel hatte werden lassen – und was danach mit Sanders passiert war. Ihrer Kollegin, mit der sie zusammengearbeitet hatte, solange sie denken konnte.

Die zermürbende Reha und die anschließende Physiotherapie wegen ihres verletzten Beins waren zu verkraften, doch die Besuche bei Sanders trafen sie bis ins Mark. Sie wusste nicht, was schlimmer war: die grauenvollen Verletzungen ihrer Kollegin oder das ohrenbetäubende Schweigen, die Tatsache, dass sie jeden Augenkontakt vermied, und ihre Weigerung, Eve zu vergeben. Doch was das anging, begrüßte Eve sogar die Schuldgefühle, sehnte sich regelrecht danach, von ihnen zerfressen zu werden. Denn dagegen konnte selbst die beste Therapie nicht helfen.

2

Montag, 4. November

Der Hotelaufzug war leer. Eve drückte den Knopf zur zweiten Etage und stöhnte leise, als die Tür zuglitt. Sie hatte weiß Gott schon besser ausgesehen. Sie verzog das Gesicht, wünschte, sie könne die tiefen Schatten unter ihren haselnussbraunen Augen wegzaubern, die sie so sehr hasste. Sie strich den Pony ihres vom feuchtkalten Wind zerzausten Bobs glatt und zog zum x-ten Mal ihren Blusenkragen zurecht. Was auch nichts half. Sie richtete das Revers ihrer grauen Anzugjacke und warf fluchend einen Blick auf ihre Hosenbeine, deren Aufschläge sich mit Nässe vollgesogen hatten. Der Sand aus den Streumaschinen würde garantiert einen weißen Rand zurücklassen, wenn sie trockneten. Dann gab sie sich einen Ruck, versuchte sich zu konzentrieren, auch wenn ihr Äußeres weiß Gott zu wünschen übrig ließ.

Ihr erster Arbeitstag. Sie war zurück.

DCI Hastings hatte alles zu ihren Gunsten gedeichselt, und Dr. Shetty sich für ihre Rückkehr stark gemacht.

Damit hatten sie von ganz oben grünes Licht bekommen.

Und so war sie nun wieder Chief Investigating Officer beim Aberdeen Major Investigation Team, wenngleich mit der unausgesprochenen Warnung, den Ball im eigenen Interesse künftig lieber flach zu halten. Ganz davon abgesehen, dass die echte Nagelprobe sowie ein Vieraugengespräch mit Hastings noch ausstanden.

Die Aufzugtüren öffneten sich mit einem Quietschen. Davor stand eine große, hagere Frau, die einen Schritt vortrat und Eve den Weg versperrte, bis sie ihren Dienstausweis vorgezeigt hatte. Die Beamtin nickte wortlos mit zusammengepressten Lippen, trat zurück, die Hände hinter dem Rücken, und bezog wieder Position an der Korridorwand.

Eve wandte sich nach links, nahm das blauweiße Absperrband aus den Augenwinkeln wahr, während sie den kurzen Weg zum Ende des Flurs zurücklegte, wobei sie sich der Beamtin hinter ihr bei jedem hinkenden Schritt überdeutlich bewusst war. Würden die anderen sie ebenso freundlich willkommen heißen? Ihre Schuhe sanken im Flor des Teppichbodens ein. Alles roch neu. An den mit teurer Strukturtapete verkleideten Wänden hingen gerahmte Schwarz-Weiß-Bilder monströser Stahlungetüme, die sich aus den klirrend kalten Tiefen der Nordsee erhoben. Eine Verneigung vor Aberdeens Ölindustrie, vor der boomenden Stadt der Siebzigerjahre, als sich ihre Einwohnerzahl fast verdoppelt hatte.

Ihr Blick verharrte einen Moment lang auf den Fotos, in denen sich nicht zuletzt auch der Niedergang Aberdeens spiegelte, der Kampf, sich als Universitätsstadt und Technologiestandort neu zu etablieren, bevor das Öl ausging. Eine ziemlich gewagte Strategie, doch Aberdeen konnte – von London abgesehen – nach wie vor mit den meisten Millionären im Vereinigten Königreich aufwarten. Auch wenn es wie in jeder anderen Stadt weniger gut beleumundete Gegenden gab. Das plötzlich sprudelnde Geld hatte eine ganze Reihe von Problemen mit sich gebracht, nicht zuletzt Drogen und Prostitution, all die Dinge, die Eves Job unentbehrlich machten, auch wenn sie sich gelegentlich fragte, ob sie tatsächlich den richtigen Beruf ergriffen hatte, so wie jetzt auch, während sie den Flur hinuntersah.

Ein Kollege von der Spurensicherung stand in der Tür der Suite, versperrte den Blick mit seiner massigen Gestalt. Sie hatte schon mehrmals mit ihm zusammengearbeitet, doch er war ähnlich gesprächig wie die Polizistin am Aufzug. Eve trug sich in die Liste ein, zog den Schutzanzug und die Überschuhe an. Das Herz schlug ihr bis zum Hals. Sechs Monate waren vergangen. Sobald sie unter dem Absperrband hindurchgeschlüpft war und die Tür öffnete, gab es kein Zurück mehr. Ihre Finger schlossen sich um den Messingtürknauf. Sie hielt inne. Eins … zwei … drei, zählte sie leise in Gedanken, ehe sie sich zwang, den Knauf zu drehen, in der Hoffnung, dass die anderen Beamten ihr Zögern nicht bemerkt hatten, und betrat den Tatort, der wie eine Szenerie aus einer Krimiserie aussah.

In der eigentlich geräumigen Suite wimmelte es vor Leuten. Der Raum lag im Halbdunkel, Wände und Bettwäsche waren in den gleichen schwarz-weiß-roten Karomustern gehalten wie die Rezeption, ansonsten dominierten Schwarz und Silber. Beamte der Spurensicherung bewegten sich wie Gespenster durch die Suite; ihre weißen Monturen raschelten, während sie Fotos machten und potenzielle Beweismittel in Plastikbeuteln verstauten. Niemand unterbrach seine Arbeit oder wandte sich in ihre Richtung.

Es war eisig kalt; jemand hatte bereits die Heizung abgestellt. Zu ihrer Linken befand sich eine Tür, die vermutlich ins Badezimmer führte; das Bad. Ein Kriminaltechniker trat mit einer Tasche in der Hand über die Schwelle. Das Band seiner weißen Kapuze saß so straff um sein Gesicht wie ein Gummiband um ein Einmachglas.

»Kann ich rein?«

»Ja, wir haben, was wir brauchen.«

»Hey, Eve!«

Sie hielt inne, als sie die vertraute Stimme hörte.

DS Mark Coopers Lächeln schien echt. »Schön, dass du wieder da bist. Hastings hat dich schon angekündigt.« Er vermied es, ihr in die Augen zu sehen. Irgendwie ungewöhnlich, aber eins hatte sich nicht verändert: Coopers schlaksige Gestalt und das glatt rasierte Gesicht ließen ihn so jugendlich wirken, als würde er morgens immer noch Zeitungen austragen.

»Danke.« Zum ersten Mal, seit sie sich kannten, wusste Eve nicht, wie sie sich in seiner Gegenwart verhalten sollte.

Cooper wies auf die neben ihm stehende Frau, die Eve nicht kannte. »Das ist Jo Mearns – unsere neue DC.«

Eves Herz machte einen Satz. Das also war Sanders’ Nachfolgerin. Sie wollte ihr die Hand schütteln, ließ es dann aber lieber bleiben. Die blauen Augen unter den gerunzelten Brauen blitzten. Sie presste die Lippen aufeinander und schien Eve mit ihrem Blick regelrecht zu durchbohren.

Eve ließ sich nichts anmerken. Sie waren etwa gleich groß und standen so dicht voreinander, dass sie Mearns’ Atem im Gesicht spüren konnte, während sie sie herausfordernd musterte. Eve verzichtete darauf, sich ihrem Gegenüber offiziell vorzustellen – nicht dass es überhaupt notwendig gewesen wäre. Nach den Vorfällen im letzten Jahr gab es wohl kaum jemanden bei der Aberdeener Polizei, der ihr Gesicht nicht kannte. Fest stand, dass diese Frau ein Problem mit ihr hatte. Und Eve hatte schon genug mit sich selbst zu tun.

»Die Freude ist ganz meinerseits.«

Eves kurz angebundener Tonfall brachte Mearns immerhin dazu, ihr aus dem Weg zu treten, als sie sich wieder zum Badezimmer wandte.

Cooper deutete auf die offene Tür. »Hier drin.«

Eve trat über die Schwelle. »Du lieber Gott …«

Die Leiche lehnte mit ausgestreckten Beinen an der gefliesten Wand. Neben ihr kniete Brian MacLean, der Rechtsmediziner. Eves Blick fiel auf die lange Hose, die bestrumpften Füße. Eine Frau. Ihr Kopf war nach vorn gesackt, das lange braune Haar hing schlaff herab, verdeckte ihr Gesicht. Fast sah es aus, als wäre sie im Sitzen eingenickt. Sonst fiel Eve auf den ersten Blick nichts weiter ins Auge, doch ihr Instinkt sagte ihr, dass dieser Fall alles andere als ein Spaß werden würde.

Das Bad war so groß wie Eves Schlafzimmer, mit kleinen schwarzen Fliesen an den Wänden und etwas größeren Bodenfliesen, deren Fugen einst weiß gewesen waren. Und was sie im ersten Moment für Wasser gehalten hatte, war Blut. Überall Blut.

Eve holte tief Luft, versuchte ruhig zu bleiben; sie war sich nur allzu bewusst, dass Mearns hinter ihr stand und sie beobachtete und dass, wenn Eve sich nicht ganz täuschte, ihr Gesicht leicht grünlich geworden war. War dies ihre erste Leiche? Sie sah Cooper an. »Was ist passiert?«

»Das Zimmermädchen hat sie heute Morgen gefunden.«

»Habt ihr ihre Aussage aufgenommen?«

Cooper nickte, zog ein Notizbuch aus der Innentasche seiner Jacke und schlug es auf. »Nadia Koprowski. Kam zur Arbeit, um wie üblich Betten abzuziehen und Toiletten zu putzen – tja, und dann das hier. Ihr ist direkt das Frühstück hochgekommen. Gott sei Dank hat sie es bis zum Abfalleimer geschafft.«

»Wer hat die Polizei gerufen?«

»Der Rezeptionist. Seine Aussage haben wir auch aufgenommen.«

»Was ist mit dem Manager?«

»Ist gerade im Süden bei einer Schulung. Ziemlich nervös am Telefon, komplett von der Rolle. Nicht wegen des Opfers, natürlich. Schließlich steht der Ruf des Hotels auf dem Spiel.«

Eve verlagerte ihr Gewicht auf den anderen Fuß. »Opfer bereits identifiziert?«

»Ja. Eine gewisse Melanie Ross. Laut ihrem Führerschein achtzehn Jahre alt. Ihre Adresse haben wir auch, aber bislang niemanden benachrichtigt. Wir wollten erst mal auf dich warten.«

Es musste ein schwerer Tag für Cooper sein. Sechs Monate lang hatte er ihren Job gemacht, und jetzt musste er die Zügel wieder aus der Hand geben. Was hoffentlich nicht zu Problemen zwischen ihnen führen würde, persönlich wie professionell. Siedend heiß fiel ihr ein, dass sie DC Scott Ferguson noch nicht über den Weg gelaufen war – jemand, bei dem sie garantiert mit Ärger rechnen konnte.

»Wo ist Ferguson?«

Cooper runzelte kurz die Stirn, während DC Mearns Eve mit einem Blick musterte, als hätte sie in eine Zitrone gebissen. »Auf dem Revier – Hastings hat ihm irgendwas aufs Auge gedrückt.«

Eve nickte. »Habt ihr sonst noch etwas über das Opfer herausgefunden?«, fragte sie mit fester Stimme, entschlossen, sich von Mearns nicht den Schneid abkaufen zu lassen.

»Ihre Handtasche mit dem Ausweis war nicht das Einzige, was sie bei sich hatte. Die Sachen in ihrer Tasche lassen jedenfalls darauf schließen, dass unsere Melanie sich ziemlich gut mit Sexspielzeugen auskannte. Was wiederum darauf schließen lässt, dass sie hier mit jemandem verabredet war, dessen Vorlieben sie kannte.«

Eve überlegte einen Moment. »Hat sie hier allein eingecheckt?«

»Genau das ist der Punkt.« Cooper schwenkte sein Notizbuch. »Sie hat nicht eingecheckt. Das Zimmer ist für eine Nacht von einem gewissen Mr. Phillips gebucht worden. Über Handy, mit einer auf denselben Namen ausgestellten Kreditkarte.«

»Habt ihr schon was über diesen Phillips?«

»Wir sind dran. Aber das Handy, mit dem er die Buchung vorgenommen hat, ist abgeschaltet. DC Ferguson versucht Näheres über die Bankverbindung in Erfahrung zu bringen.«

»Kann sich an der Rezeption jemand an diesen Phillips erinnern?«

Cooper schüttelte den Kopf. »Gestern war ein gewisser Andrew am Empfang.« Abermals warf er einen Blick in sein Notizbuch. »Slessor, Andrew Slessor. Er hat ausgesagt, er könne sich beim besten Willen nicht an den Mann erinnern. Wir haben um die Aufzeichnungen der Überwachungskameras gebeten, aber die Kamera am Hintereingang ist seit Wochen defekt.«

Eve schnalzte mit der Zunge. »Danke, Cooper.« Und sie war ihm tatsächlich dankbar. Nicht nur dafür, dass er an alles gedacht hatte, sondern auch, weil er DC Mearns’ ablehnender Haltung mit Kollegialität und Professionalität Paroli geboten hatte. Sie nickte in Richtung MacLean, der immer noch neben der Toten kniete. »Hat er den Todeszeitpunkt schon festgestellt?«

»Wahrscheinlich früher Morgen. Aber sobald sie in der Rechtsmedizin ist, kann er Näheres sagen.«

MacLean schien vorerst fertig zu sein.

»Ich rede mal mit ihm.« Eve bedeutete Cooper und Mearns, sie durchzulassen. Sie musste von Beginn an das Kommando übernehmen.

»Okay. Aber Vorsicht. Ihr Gesicht ist kein schöner Anblick.«

Cooper machte es ihr leicht, stärkte ihr den Rücken, wie er es seit jeher getan hatte. Eve trat zu McLean, der gerade gehen wollte, jedoch innehielt, als er sie sah.

»Tja, willkommen zurück …« McLeans sah sie an, schien aber gleichzeitig irgendetwas über ihrem Kopf zu fixieren. Jedenfalls sein eines Auge – Eve war nie sicher, auf welches sie sich konzentrieren sollte. Sein grauer Schnurrbart zuckte. Sie schüttelte seine schmale Hand und richtete den Blick auf die Tote. Ihr Gesicht. Sie ging in die Hocke. Es war ziemlich schwierig, ihre Gesichtszüge auszumachen. Wangen und Stirn waren aufgeschlitzt worden, die Wunden schwarz verkrustet. Unwillkürlich musste Eve an Apfelkuchen mit Teiggitter denken. Eine bizarre Vorstellung, die sie nicht aus dem Kopf bekam.

»Wer hat dir das nur angetan, Melanie?«, stieß sie leise hervor, während sie sich näher zu der Toten beugte. »Ich werde es herauskriegen, verlass dich drauf.« Sie richtete sich wieder auf. Jetzt nur die Nerven behalten.

»Ziemliche Sauerei im Gesicht.« MacLean nahm seine Tasche an sich.

Er war immer noch ganz der Alte. Seine schroffe Art und sein gewöhnungsdürftiger Sinn für Humor waren nicht jedermanns Sache, doch letztlich nichts weiter als ein Mechanismus, der ihm half, mit seiner Arbeit fertigzuwerden. Humor trieb seltsame Blüten in diesem Beruf.

»Was können Sie mir sagen?«

»Sie ist in den frühen Morgenstunden gestorben. Die Gesichtsverletzungen wurden ihr zugefügt, als sie noch am Leben war. Sieht nach einem Skalpell aus. Wir haben aber keins gefunden.«

»Du liebe Zeit.«

»Ja, wirklich bezaubernd. Wenn es Ihnen ein Trost sein sollte: Ich bin ziemlich sicher, dass sie unter Drogen stand. Keine Ahnung, welche, aber ihre Hände waren mit einer Schnur gefesselt. Einer Art Jalousieschnur, aber es gibt keinerlei Spuren eines Kampfs. Keine Einschnitte an ihren Handgelenken, kein Blut. Sie hat dort gesessen und alles über sich ergehen lassen.«

»Was?« Im ersten Moment dachte Eve, sie hätte sich verhört.

»Ich vermute, dass die Droge sie gelähmt hat. Wir können nur hoffen, dass sie auch den Schmerz nicht gespürt hat. Sobald die Laborbefunde da sind, wissen wir mehr.«

»Was für ein geisteskranker …«

»Dem menschlichen Wesen ist alles zuzutrauen, Eve.«

Eve ließ den Blick abermals durch das Badezimmer wandern. »Was ist mit dem ganzen Kram? Was hat das zu bedeuten?« Über den Boden verstreut lagen Spiegel, Zeitschriften und Make-up-Utensilien. Nein, nicht verstreut. Die Sachen waren absichtlich so platziert worden, die Magazine aufgeschlagen wie auf einem Glastisch in einem Foyer, die Spiegel allesamt auf die Tote gerichtet.

»Das müssen Sie jetzt herausfinden. Obwohl … wenn ich mir ihr Gesicht ansehe, wollte uns der Killer wohl eine Botschaft hinterlassen – ebenso wie mit dem Papier auf ihrem Körper.«

»Was für ein Papier?«

»Hat Ihnen das noch keiner gesagt?«

Eve runzelte die Stirn.

»Er hat einen Zeitungsausschnitt an ihr Oberteil geheftet. Die Spurensicherung hat ihn mitgenommen.«

»Und was stand da?«

»War ’ne Schlagzeile – ›Model aus Aberdeen im großen Finale‹.«

»Das ist alles?«

»Ja.«

»Sonst noch was?« Sie hoffte inständig, dass er Nein sagte. Diese Frau hatte genug gelitten, und der Fall wurde mit jeder Sekunde krasser.

»Vollständig bekleidet, keine offenkundigen Anzeichen sexueller Aktivität. Sobald ich sie untersucht habe, weiß ich mehr. Was sie trägt, ist übrigens Arbeitskleidung.«

»Und? Haben Sie eine Idee, wo sie beschäftigt war?«

MacLean nickte in Richtung der Leiche. »Das lässt sich leicht beantworten. Ihr Namensschild hat es uns verraten. Bei Boots, der Drogeriekette. Die Jungs von der Spurensicherung haben das Schild verpackt.«

Eve nahm sich vor, jemanden damit zu beauftragen, Melanies Arbeitgeber zu kontaktieren.

»Ach ja, noch was. Wahrscheinlich das wichtigste Detail.«

Eve schloss die Augen, unschlüssig, ob sie das wirklich hören wollte.

»Sieht so aus, als stünde unser Mörder auf Andenken. Und er scheint kein großer Freund von Small Talk zu sein.«

»Warum?«

»Ihre Zunge fehlt.«

3

»Sie fehlt?«, wiederholte DCI Jim Hastings. »Ich verstehe nicht, was Sie meinen.«

Eve hielt ihr Handy vom Ohr weg, doch das Schnauben ihres Chefs war immer noch zu hören.

»Die Zunge, Sir. Herausgeschnitten.«

»O Gott!«

Eve schüttelte den Kopf. Ihr Chef klang, als wäre es ihre Schuld. Sie spreizte die schwarzen Lamellen der Jalousie mit Daumen und Zeigefinger und ließ den Blick über die imposanten Granit-Bürohäuser gegenüber schweifen, den nie endenden Verkehr, der sich vom Stadtzentrum über die Queen’s Road ergoss – ein gefrorener Strom, erstarrt im Stau, während dicke Flocken vom Himmel fielen, Dächer, Gehsteige und Fußgänger zuschneiten. Vielleicht eine Chance für die unzähligen SUVs, mal zu zeigen, was sie draufhatten.

»Eve?«

Sie richtete ihre Aufmerksamkeit wieder auf Hastings. »MacLean geht davon aus, dass ihre Zunge mit einem Skalpell entfernt wurde. Ihr Gesicht ist übel zugerichtet worden. Offenbar wurde sie unter Drogen gesetzt. Sie war wahrscheinlich bei Bewusstsein, aber unfähig, sich zu bewegen – allerdings wissen wir das noch nicht genau, weil die Laborbefunde noch ausstehen.«

»Verdammte Sch…«

»Es kommt noch schlimmer. Der Täter hat den Mord regelrecht inszeniert.« Am anderen Ende der Leitung herrschte Stille. Sie fragte sich, ob Hastings ihrem Instinkt traute, machte sich auf einen Ausbruch gefasst. Sie wandte sich zur Rezeption, während das Schweigen bleischwer im Äther hing. Der Mann am Empfang war makellos gekleidet, passend zum schwarz-silbernen Dekor des Hauses: teurer Anzug, blütenweißes Hemd, perfekt geknotete graue Samtkrawatte. Selbst sein schwarzes Haar schien auf das Ambiente abgestimmt zu sein; der akkurat gezogene Scheitel schimmerte im Schein der weißen Elektrokerzen des Weihnachtsbaums auf dem Tresen. Mit jedem Jahr wurde Weihnachten früher eingeläutet, aber wenigstens fügte sich der Baum nahtlos ins Farbschema ein. Der Rezeptionist hatte bereits bei ihrem Eintreffen das Zimmermädchen gerufen, damit sie die Pfützen aufwischte, die ihre Schuhe hinterlassen hatten. Diesmal senkte er den Kopf und kramte in irgendwelchen Unterlagen, als hätte er sie nicht bemerkt.

»Inszeniert? Was soll das heißen?«

»Spiegel, Zeitschriften, Schminkzeug. Das Opfer war regelrecht damit eingerahmt. Alles nagelneu, nichts davon stammt vom Hotel. Und an ihre Kleidung hatte der Mörder eine Zeitungsschlagzeile gepinnt.« Eve zitierte die Worte, ohne ihr Notizbuch zu konsultieren; sie hatten sich gleichsam in ihr Gedächtnis eingebrannt.

»Bringt uns der Kram auf irgendeine Spur? Haben Sie schon den Artikel, zu dem die Schlagzeile gehört?«

»Das sind alles ganz normale Sachen. Wir haben sie erst einmal erfasst und eingetütet, und vielleicht kommt ja irgendetwas dabei heraus. Auf den Artikel setze ich erst mal Elliot an – wer weiß, was er findet.«

»Was soll das denn heißen, zum Teufel? Rechnen Sie etwa noch mit weiteren Morden?«

Eve verlagerte das Gewicht auf ihr anderes Bein. Sie brauchte dringend eine Schmerztablette. »Ich fische hier auch nur im Trüben. Aber ein normaler Fall ist es ja wohl nicht, oder? Die Frau ist vollkommen entstellt worden – was zumindest den Schluss nahelegt, dass jemand ein Problem mit ihrem Gesicht hatte.« Immerhin war Hastings bereit, sich ihre Einschätzung überhaupt anzuhören.

»Hoffentlich bloß mit ihrem.«

Wieder herrschte einen Moment Stille. Eve senkte die Stimme. »Sir?«

»Und wie läuft es sonst so? Wie geht es Ihnen?«

Die Frage traf Eve völlig unverhofft. War das jetzt die Verlängerung ihrer Psycho-Sitzungen? »Alles bestens, Sir.«

»Haben Sie schon was über den Typen, der das Zimmer reserviert hat?« Hastings schien ihren Unmut nicht zu bemerken, und sie schluckte ihren Ärger hinunter.

»Noch nicht, aber lange kann es nicht dauern. Cooper meinte, DC Ferguson sei an ihm dran, und vielleicht bringt das Material aus den Überwachungskameras ja doch etwas.«

Hastings gab einen missbilligenden Laut von sich. »Wie zum Teufel kann niemand etwas gesehen oder bemerkt haben?«

»Die Zimmer neben der Suite waren letzte Nacht nicht belegt. Tja, die Rezession. Ohne weitere Informationen über besagten Mr. Phillips kommen wir nicht weiter, und die kriegen wir nur von seiner Bank.«

»Und wie gehen Sie jetzt weiter vor?«

»Die Kollegen bringen die Leiche in die Rechtsmedizin. Der Transporter steht auf dem Parkplatz hinter dem Hotel. Wir versuchen, das Ganze so lange wie möglich unter Verschluss zu halten.«

»Das ist ein Hotel. Irgendein sensationsgeiler Schwachkopf hat wahrscheinlich längst die Presse informiert.«

»Vielleicht auch nicht, Sir. Es ist Montag. Die meisten Hotelgäste haben Termine und das Hotel schon vor unserem Eintreffen verlassen. Die paar Gäste im Restaurant sind wahrscheinlich auch nur Geschäftsleute. Und das Personal lässt sich nichts anmerken.« Nichtsdestotrotz erwartete Eve, jeden Moment die ersten Reporter aufkreuzen zu sehen.

»Trotzdem. Sie haben ja selbst gesagt, dass es kein normaler Fall ist, also stellen wir uns besser gleich darauf ein. Das kann Elliot übernehmen, und auf den Artikel setze ich ihn auch an. Sind Cooper und Mearns bei Ihnen?«

»Ja, sie warten oben, bis die Leiche abtransportiert werden kann.«

»Gut. Ist die Familie schon informiert worden?«

»Nein, aber wir haben eine Adresse. In Craigiebuckler. Wahrscheinlich die Wohnung ihrer Eltern, eine achtzehnjährige Verkäuferin kann sich eine Bleibe in der Gegend wohl kaum leisten. Ich fahre mal vorbei, vielleicht ist ja jemand da.« Eve hatte plötzlich einen trockenen Mund.

»Ist Ihnen das auch nicht zu viel?«

Schon wieder. Er stellte ihre Fähigkeiten infrage. »Überhaupt nicht, Sir.« Sie gab sich alle Mühe, ihre Stimme im Zaum zu halten, und hasste sich dafür.

»Dann sputen Sie sich mal besser, bevor die Eltern es aus den Nachrichten erfahren.«

»Elliott wird die Presse schon in Schach halten.« Eve hatte großen Respekt vor ihrem Sprecher, wohl wissend, dass er ihr den Hintern gerettet hatte, als die Medien nach der Sache mit Sanders auf ihren Kopf aus gewesen waren.

»Nehmen Sie Mearns mit, sie hat Erfahrung in diesen Dingen. Ich sorge dafür, dass Elliott die Presse informiert – nicht, dass uns die Dreckskerle hinterher Geheimnistuerei und Inkompetenz vorhalten.«

Eve hatte ihre Begegnung mit Mearns nicht vergessen. »Sir, ich …«

»Und sagen Sie Cooper, er soll in den Einsatzraum kommen. Zeit für eine Teambesprechung.«

Melanie Ross’ Mutter war kaum größer als ein Kind, doch das graue Haar und die tiefen Falten verrieten ihr Alter. Sie kauerte auf der Kante eines überdimensionalen, geblümten Sofas; anders hätten ihre Füße wohl kaum bis zum Boden gereicht. Ihre von Leberflecken übersäten Hände lagen in ihrem Schoß und krallten sich um ein feuchtes Taschentuch. Sie trug einen karierten Rock. Ihr Hals war voller roter Flecken. Mit zitternden Fingern schob sie ihre dicke Brille hoch, um sich die Tränen abzutupfen.

Das Ticken der Standuhr in der Ecke war ohrenbetäubend laut. Sonst waren nur das Pfeifen eines Kessels und das Geklapper von Geschirr zu hören, während DC Mearns in der Küche rumorte. Eve – dankbar, dass Mearns anderweitig beschäftigt war – saß Mrs. Ross in einem Lehnsessel gegenüber und ließ ihr Zeit, die Fakten zu verarbeiten: dass ihre Tochter tot war. Ein leises Ploppen erklang, als die Frau den Mund öffnete.

Ihre Stimme klang rau. »Sind Sie ganz sicher, dass kein Irrtum vorliegt?«

Eve hätte gern etwas Tröstliches gesagt, wollte Mrs. Ross aber auch keine falschen Hoffnungen machen. »Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Wir glauben aus den Gründen, die ich gerade erläutert habe, dass es sich um Melanie handelt, aber natürlich muss sie noch offiziell identifiziert werden.«

Mrs. Ross wiegte sich vor und zurück. »Ich weiß, dass sie es ist. Ihre Arbeitskleidung, ihre Tasche, ihr Handy … und sie ist ja auch nicht nach Hause gekommen. Ich … ich ertrage das nicht.«

Schluchzer drangen aus ihrem Mund. Sie wirkte so klein und zerbrechlich, als könnten die Sofakissen sie jeden Augenblick verschlingen. Eve wusste nicht, was sie sagen, wie sie die Frau trösten sollte. Gefühle waren noch nie ihre Stärke gewesen. Mrs. Ross wippte weiter hin und her, den Blick gedankenverloren zu Boden gerichtet.

An den Wänden hing eine Reihe gerahmter Bilder. Familienfotos. Mrs. Ross und ihr Mann. Mrs. Ross und Melanie. Die beiden und ihre kleine Tochter. Melanie als Erwachsene. Sie war eine Schönheit gewesen. Einige der Bilder über dem alten Klavier waren offenbar Atelieraufnahmen. Melanie sah ihren Eltern kein bisschen ähnlich. Wie hatte ein so unscheinbares Paar ein so umwerfend hübsches Mädchen zur Welt bringen können?

Plötzlich flammte der Anblick von Melanie wieder vor ihrem inneren Auge auf. Sie schluckte und warf einen Blick auf die rechteckige Durchreiche zwischen Wohnzimmer und Küche. Während in den Einfahrten der Nachbarn die neuesten SUVs standen, wirkte die große, massiv gebaute Doppelhaushälfte der Familie Ross altmodisch, aber behaglich. Mrs. Ross erinnerte sie an ihre Großmutter. Das gleiche gütige Gesicht, der gleiche sanfte Tonfall, nur dass Eves Großmutter Charisma für zwei besessen hatte.

Hinter der Durchreiche sah sie Mearns, die methodisch Schränke und Schubladen öffnete und schloss, als würde sie sich in der Küche bestens auskennen. Ihre Systematik passte zu ihrer blitzblanken, aufgeräumten Erscheinung. Ihre Hose sah aus, als hätte sie sie an diesem Morgen aus der Reinigung geholt. Das lange hellbraune Haar hatte sie im Nacken zu einem festen Knoten geschlungen, blonde Strähnchen glänzten im Schein der Deckenlampe.

Eve wusste nicht, was sie von ihr halten sollte. Klar war bislang nur, dass sie nicht an mangelndem Selbstbewusstsein litt. Auf der Fahrt zu den Ross’, die kaum mehr als fünf Minuten vom Hotel wohnten, hatten sie nur ein paar knappe Worte gewechselt. Eins aber hatte Eve verblüfft: Mearns’ breiter Boltoner Akzent. Anscheinend hatte sie sich aus dem Süden hierher versetzen lassen. Allem Anschein nach eine Überfliegerin, da sich die schottischen Gesetze durchaus von den englischen unterschieden. Eve hatte das Gefühl, dass Mearns sich irgendetwas beweisen wollte – ganz abgesehen davon, dass sie offenbar ein Problem mit ihr hatte.

Mrs. Ross blickte weiter starr zu Boden, als Mearns das Wohnzimmer betrat und eine Tasse Tee über den Glastisch in ihre Richtung schob. Neben den Löffel hatte sie einen Keks gelegt.

»Danke«, flüsterte Mrs. Ross.

»Heiß und mit viel Zucker – hilft manchmal gegen den Schock.« Mearns setzte sich neben sie und legte ihr die Hand auf den Arm.

Sie klang wie Peter Kay und Paddy McGuiness. Es schien unpassend, in dieser Situation an zwei Komiker zu denken, aber Leute mit Boltoner Akzent liefen einem in Aberdeen nur höchst selten über den Weg, und Eve kannte sie eigentlich nur aus dem Fernsehen. Aber irgendwie klang Mearns’ Akzent dadurch vertraut, tröstlich, ja anheimelnd – genau der richtige Tonfall, um Mrs. Ross ein wenig aufzurichten. Wie schön, dass ihre neue Kollegin auch eine freundliche Seite hatte, wenngleich Eve bezweifelte, dass sie selbst in ihren Genuss kommen würde.

Mearns tätschelte Mrs. Ross den Arm. »Unsere Opferschutzbeauftragte ist bereits unterwegs, um Sie in dieser schweren Stunde zu unterstützen. Sie heißt Sarah. Und Ihr Mann ist sicher auch bald hier.«

Mit zitternden Händen griff Melanies Mutter nach der Tasse. Der Tee schwappte über den Rand. Hellbraune Flüssigkeit tropfte auf den makellosen crèmefarbenen Teppich, doch sie schien es nicht zu bemerken.

Womöglich hatte Sanders’ Mann ebenso ausgesehen, als sie ihn darüber informiert hatten, was mit seiner Frau passiert war – die Nachricht musste ihn bis ins Mark getroffen haben. Eve erinnerte sich noch genau an den hasserfüllten Blick, mit dem er sie fixiert hatte, als sie schließlich den Mut aufgebracht hatte, bei ihm vorbeizusehen. Sie stand auf. Sie musste dringend auf andere Gedanken kommen.

»Haben Sie etwas dagegen, wenn ich mir ein Glas Wasser hole, Mrs. Ross?«

Schniefend schüttelte die Frau den Kopf.

In der Küche schenkte sich Eve ein Glas aus dem Wasserhahn ein und nahm das Fläschchen mit den Tabletten aus ihrer Jackentasche. Sie schüttelte ein paar in ihre Hand, schluckte sie und rieb sich den schmerzenden Oberschenkel. Endlich allein. Im selben Moment hörte sie, wie die Haustür geöffnet wurde. Eve fuhr zusammen, als sie ins Schloss fiel.

»Ellie? Ellie?«

Durch die Küchentür sah sie Mr. Ross, seine Stimme laut, fast panisch. Er war übergewichtig und außer Atem; Schnee lag auf den Ärmeln seines offenen Kamelhaarmantels, das Hemd spannte sich über seinem massigen Bauch. Sein nasses weißes Haar war schütter, die Knollennase und die Hängewangen glänzten rot. Er erstarrte in der Bewegung, als er Eve erblickte.

»Wer zum Teufel sind Sie?«

»Ich bin DI Hunter, Mr. Ross. Wie wär’s, wenn Sie sich erst mal setzen?«

»Ich will mich nicht setzen, verdammt noch mal. Meine Sekretärin hat mir ausgerichtet, ich solle schnellstmöglich nach Hause kommen. Was, zum Teufel, ist hier los?«

Wäre nur die Opferschutzbeauftragte schon da gewesen. Es war Eves erster Tag im Dienst – und nichts als nackter Wahnsinn. »Ich habe Ihre Sekretärin angerufen, Mr. Ross. Bitte. Ihre Frau ist im Wohnzimmer.« Sie deutete zur Tür. Mr. Ross trat einen Schritt vor, versuchte Eves Miene zu lesen, ehe er den Blick zur Tür richtete, als würde er ahnen, dass jenseits der Schwelle etwas lag, das sein Leben für immer verändern würde. Als er seine Frau erblickte, wurde sein Gesicht so weiß wie sein Haar.

»James. Oh, James!« Mrs. Ross sprang auf, flog regelrecht durch das Zimmer und sackte in den Armen ihres Mannes zusammen, als hätte sie ihre letzten noch verbliebenen Energien auf den wenigen Metern endgültig verbraucht. Er hielt sie an den Oberarmen fest und starrte ihr in die Augen.

»Nein … nicht Melanie. Bitte. Nicht Melanie! Nicht mein kleines Mädchen!« Er sank zu Boden, wiegte sich hilflos hin und her, und dann mischte sich sein Schluchzen mit dem seiner Frau.

Das Teetablett kam zum zweiten Mal an diesem Nachmittag zum Einsatz, diesmal getragen von Sarah, die doch noch eingetroffen war. Der Verkehr war einfach grauenhaft, erklärte sie. Das kleinste Anzeichen schlechten Wetters, und schon kam alles in Aberdeen zum Erliegen. Und das in einer Stadt, in der gutes Wetter eine Seltenheit war – Eve würde nie verstehen, warum keinerlei Vorkehrungen getroffen wurden. Mr. und Mrs. Ross saßen nebeneinander auf dem Sofa, das ganz offensichtlich eher für Mr. Ross’ Statur geschaffen war.

»Wer hat das getan?« Die Stimme des Mannes war müde, jeder Autorität beraubt.

»Wir müssen erst einmal sichergehen, dass es sich um Ihre Tochter handelt, Mr. Ross«, erwiderte Eve. »Aber aufgrund ihrer Verletzungen würde ich es für besser halten, wenn wir sie anhand ihrer Fingerabdrücke identifizieren.«

Mr. Ross schüttelte den Kopf. »Nein. Ich will sie sehen.«

Eins wusste Eve: Wenn Mrs. Ross ihre Tochter zu Gesicht bekam, war das ihr sicheres Ende.

»Wenn das Ihr Wunsch ist, kann ich Sie nicht davon abhalten. Sie müssten dann mit uns kommen – es sei denn, Ihre Frau möchte sich Ihnen anschließen.«

Die Erleichterung stand Mrs. Ross ins Gesicht geschrieben. Ein Teil von ihr würde mit dem Schuldgefühl zu kämpfen haben, dass sie nicht ein letztes Mal für ihre Tochter da gewesen war, und darauf hoffen, dass ihr Mann ihr irgendwann sagen würde, dass sie die richtige Entscheidung getroffen hatte, um ihre nagenden Zweifel zu vertreiben.

»Sind Sie wirklich sicher, dass Sie sie sehen möchten, Mr. Ross?«

Tränen tropften von seinem Kinn, aber er nickte. »Das bin ich.«

Mearns stand am Fenster. »Ich verspreche Ihnen, dass wir alles tun werden, um den Mörder Ihrer Tochter zu finden, Mr. Ross.«

Hastings hatte recht: Im Umgang mit Angehörigen kannte sie sich aus. Sie hatte den Tee gemacht, Mrs. Ross Trost gespendet, und Sarah wirkte allenfalls wie eine nette Dreingabe. Kurz hatte Eve sich gefragt, ob Mearns sie ebenso in den Hintergrund drängen würde, wenn sie die Fäden nicht straff in der Hand behielt. Tatsächlich aber war sie froh, das Mearns ein echter Profi war, auch wenn davon im Hotel nichts zu spüren gewesen war. Sie begnügte sich mit dem Beifahrersitz, überließ Eve das Steuer, egal, wie viel Überwindung es sie kosten mochte.

Eve beugte sich vor. »Sie haben keine Idee, was sie dort gemacht haben könnte?«

»Das habe ich Ihnen doch schon gesagt. Sie ist morgens zur Arbeit gegangen und hat uns gesagt, es würde spät werden.« Mr. Ross seufzte. »Heute Morgen haben wir gemerkt, dass sie nicht nach Hause gekommen war, uns jedoch nichts dabei gedacht.« Er griff nach der Hand seiner Frau. »Melanie ist ab und zu mal über Nacht weggeblieben, hat dann meist bei einer Freundin geschlafen. Wir waren manchmal verärgert, weil sie nicht angerufen oder eine SMS geschickt hat, aber sie war eben achtzehn – kein Kind mehr.« Seine Stimme bebte, und er brauchte einen Moment, um seine Fassung wiederzuerlangen. »Normalerweise ist sie direkt zur Arbeit gefahren.«

Eve nickte. »Hat ihr Arbeitgeber angerufen, um zu fragen wo sie steckt?«

Mrs. Ross blickte zu dem Tischchen mit dem Telefon. »Vielleicht. Aber ich war heute Morgen in meinem Blumensteckkurs in der Kirche. Ich war noch nicht lange zu Hause, als Sie geklingelt haben.« In ihren Augen flackerte leise Hoffnung – wenn sie nicht angerufen hatten, handelte es sich vielleicht ja doch nur um ein schreckliches Missverständnis.

»Gut. Hat Melanie nebenbei gemodelt?«

Mrs. Ross stand auf und schlurfte zur Kommode. Sie öffnete eine Schublade, nahm ein dünnes Din-A4-Heft heraus und reichte es Eve. Es war eine Art Sammelalbum, voll mit Bildern und kleinen Zeitungsausschnitten. Auf der letzten beklebten Seite befand sich die Schlagzeile, die sie auf Melanies Leiche gefunden hatten, zusammen mit dem dazugehörigen Artikel. Dann folgten nur noch leere Seiten.

Eve räusperte sich. »Würden Sie uns das leihweise zur Verfügung stellen?«

Melanies Mutter sah zu ihrem Mann hinüber, der sich mit einem Nicken einverstanden erklärte.

»Vielen Dank. Wir sorgen dafür, dass Sie es so schnell wie möglich wiederbekommen.«

»Woher wussten Sie, dass Melanie gemodelt hat?«, fragte Mrs. Ross.

Eve zögerte einen Moment, unschlüssig, wie Melanies Eltern die Information aufnehmen würden. »Am Tatort wurde eine Zeitungsschlagzeile hinterlassen.« Sie öffnete das Heft abermals und deutete darauf. »Diese hier.«

Verwirrung spiegelte sich auf Mrs. Ross’ Gesicht.

»Wir wissen nicht, was das zu bedeuten hat. Haben Sie vielleicht eine Erklärung?«

Mrs. Ross schwieg, tupfte sich die Augen. Ihr Mann saß wie erstarrt da.

Eve setzte mit der nächsten Frage nach. »Hatte Melanie einen Freund?«

Mr. und Mrs. Ross wechselten einen Blick, ohne sofort zu antworten. Mr. Ross hustete, verlagerte nervös sein Gewicht. »Nein.«

Eve war nicht sicher, welche Reaktion ihr nächster Satz auslösen würde. »Es tut mir leid, aber es sieht so aus, als wäre Melanie im Hotel mit jemandem verabredet gewesen.«

»Woher wollen Sie das wissen«, platzte Mr. Ross heraus. »Sie könnte genauso gut dorthin verschleppt worden sein. Vielleicht ist sie unter dem Vorwand hingelockt worden, eine Freundin würde dort auf sie warten.«

»Das bezweifle ich, Mr. Ross«, gab Eve zurück. »In ihrer Tasche befanden sich Gegenstände, die eindeutig auf eine Verabredung hinweisen.« Sie verzichtete darauf, weiter ins Detail zu gehen. Weder Mr. noch Mrs. Ross hakten nach, und Eve erinnerte sich an den Blick, den sie gewechselt hatten.

»Wir haben den Namen eines Mannes, wissen bislang allerdings nicht, ob er mit dem Tod Ihrer Tochter in Verbindung steht, aber vielleicht sagt er Ihnen ja etwas.«

Eve hätte schwören können, dass über die Gesichter von Melanies Eltern ein Anflug von Panik huschte. Mrs. Ross umklammerte die Hand ihres Manns noch fester. Mr. Ross wischte sich mit dem Handrücken über die Stirn.

»Wie heißt der Mann?«

»Mr. Phillips.«

»Der Dreckskerl!« Mr. Ross’ leise Stimme troff vor Hass. Er sprang auf und brüllte die Worte durch das Wohnzimmer, als hätte er erst jetzt richtig begriffen. In der Bewegung riss er seine Frau mit und fegte das Tablett vom Tisch. Mrs. Ross gab einen erstickten Laut von sich, einen Schrei, der in ihrer Kehle stecken blieb. Auch das letzte Fünkchen Hoffnung war aus ihren Augen gewichen.

Eve sprang ebenfalls auf. »Ganz mit der Ruhe, Mr. Ross. Sagen Sie uns, was Sie über ihn wissen.«

Melanies Vater starrte Eve an, ließ sich wieder auf das Sofa fallen und barg den Kopf in den Händen. »Mr. Phillips«, zischte er. »Ryan Phillips. Das ist Melanies Bruder.«

4

Eve stand neben Melanies Vater, so nah, dass sich ihre Schultern fast berührten, und blickte auf den Vorhang. Der Geruch von Chemie war überwältigend, trotz der Glasscheibe, vor der sie standen. James Ross atmete schwer, durch die Nase ein, durch den Mund aus, um sich zu beruhigen, sich darauf einzustellen, was man ihm gleich enthüllen würde.

Mr. Ross hatte seinen Bruder mitgebracht, da eine Identifizierung durch eine weitere Person bestätigt werden musste. Eve wusste, dass man sich auf einen derartigen Anblick nicht einstellen konnte. Hätte Mr. Ross doch nur auf sie gehört, nicht den Drang verspürt, seine Tochter ein letztes Mal sehen zu wollen … Doch sie hatte selbst weder eine Tochter gehabt noch einen Vater, der einen Pfifferling auf sie gegeben hätte.

Sie streckte die Hand aus, um wenigstens mit einer winzigen Geste Trost zu spenden, zog sie aber sofort wieder zurück – es wäre ihr peinlich gewesen, und ihm wohl auch. Sein Bruder stand stocksteif an seiner Seite. Laufschienen quietschten. Eve straffte die Schultern. Die Vorhänge öffneten sich langsam. Licht blitzte durch einen schmalen Spalt, der sich Stück um Stück verbreiterte und schließlich den Blick auf ein weißes, straff gezogenes Leichentuch und den darunter liegenden Körper freigab. Das gestärkte Tuch schimmerte hell im Kontrast zu den grauen Metallstreben der Bahre. Grau war die vorherrschende Farbe in der Leichenhalle der Aberdeener Polizei, die sich unten im Keller befand, tief verborgen vor den Augen der Lebenden. Mr. Ross hatte aufgehört zu atmen, hielt die Luft tief in seiner Lunge, während er darauf wartete, dass sich die Vorhänge weit genug öffneten.

Ihr Kopf war das einzige sichtbare Körperteil. Und das reichte aus. Eve wartete, bereit, im Notfall sofort einzugreifen, und im selben Moment brach Mr. Ross zusammen, während sein Bruder immer noch wie angewurzelt dastand. Eve fing ihn auf, bevor er zusammenklappen konnte, hielt ihn fest, während er schrie, schluchzte und sich schließlich auf ihre Schuhe übergab.

Eve beugte sich vor, ignorierte den dumpfen Schmerz in ihrem Bein, griff nach dem Krug, der auf dem runden Tischchen zwischen den schäbigen Sesseln im Familienzimmer stand, und schenkte ein Glas Wasser ein. Sie reichte das Glas Melanies Vater und wartete, während er mit zitternden Fingern danach griff. Sein Bruder war nach Hause gefahren.

»Es tut mir leid.«

»Ich kann das nicht glauben.« Mr. Ross schüttelte den Kopf und starrte in das Glas.

»Ich weiß. Mir ist klar, dass jetzt nicht gerade der ideale Zeitpunkt ist, aber nachdem Sie Ihre Tochter offiziell identifiziert haben, muss ich Ihnen noch ein paar Fragen stellen.«

Melanies Vater hob den Kopf. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft in der Leichenhalle sah er Eve in die Augen. Er nickte.

»Sie sagten, Ryan Phillips sei Melanies Bruder?« Eve ging erst einmal nicht auf Ryans Nachnamen ein, sparte sich auch jegliche Mutmaßung über Melanies und Ryans Beziehung. Der Inhalt von Melanies Tasche sprach ohnehin Bände.

Mr. Ross wich ihrem Blick aus. Eve schwieg, ließ ihm Zeit, in Ruhe zu überlegen, wo er anfangen wollte. Mr. Ross kippte das Wasser hinunter – wahrscheinlich wünschte er, es wäre ein Whiskey – und sah Eve wieder an.

»Die Hotelzimmerbuchung, das ganze Drumherum. Ich nehme an, Sie haben sich längst zusammengereimt, dass da etwas zwischen Melanie und Ryan lief.«

Eve blieb stumm. Genau diesen Schluss hatte sie aus den bislang gefundenen Spuren gezogen – welchen auch sonst? Sie war zu lange im Polizeidienst, um schockiert zu sein. Es gab kaum etwas, womit sie im Lauf der Jahre nicht konfrontiert worden war. Verglichen mit anderen Dingen war das sogar ein Klacks. Nicht aber für den Mann, der ihr gegenübersaß. Es schien, als würde er mit jeder Sekunde mehr in sich zusammensinken, als würden ihm die Worte, als er schließlich den Mund öffnete, ein Stück aus dem Herzen reißen.

Mr. Ross massierte nachdenklich seine Nasenwurzel. »Es bringt nichts, wenn ich versuche, die Wahrheit zu beschönigen, oder? Würde das Andenken an meine Tochter damit weniger beschmutzt? Würde es ihr Gerechtigkeit widerfahren lassen?«

Eve schluckte. »Ich fürchte nein. Und so schwierig es für Sie sein mag – Sie wollen, dass der Tod Ihrer Tochter gesühnt wird, richtig?«

Mr. Ross hielt das Glas zwischen den Händen, drehte es quälend langsam hin und her, bevor er mit bebender Stimme weitersprach.

»Melanie und Ryan standen sich immer nah, schon als Kinder. Dass zwischen ihnen etwas nicht stimmte, zeigte sich, als sie Teenager waren – sie wechselten plötzlich seltsame Blicke, es fielen unpassende Bemerkungen zwischen den beiden. Ellie und ich wollten nicht wahrhaben, was sich da vor unseren Augen abspielte.«

Er ließ den Finger um den Glasrand kreisen, versuchte sich irgendwie von dem abzulenken, was gerade über seine Lippen kam.

»All unsere Versuche, die Vorgänge zu unterbinden, bewirkten das genaue Gegenteil, vor allem bei Ryan. Er war schon immer großspurig und arrogant und hat uns im Lauf der Jahre eine Menge Ärger bereitet. Melanie war ganz anders als er, ein braves Mädchen, das es immer allen recht machen wollte. Nun ja, zumindest bis all das mit Ryan losging. Letztlich war es jedoch sein Einfluss, glaube ich. Er konnte andere mit seiner Art ziemlich einschüchtern.« Mr. Ross hielt einen Moment inne. »Er wusste genau, welche Knöpfe er drücken musste, damit andere nach seiner Pfeife tanzten. Melanie hatte keine Chance. Sie war damals noch ziemlich schüchtern und unsicher und hatte keine Ahnung, wie schön sie bereits war. Und genau diese Ängste hat er sich zunutze gemacht.«

Mr. Ross verlagerte nervös sein Gewicht.

»Vor einem halben Jahr habe ich ihn rausgeworfen. Wir hatten furchtbare Angst, dass Melanie auch gehen würde, doch er hatte ihr nichts zu bieten, zumindest finanziell nicht. Er hat in einer Bar gearbeitet und sich mit einem Freund irgendeine winzige Bruchbude geteilt, so haben wir’s jedenfalls gehört. Wir haben beim besten Willen nicht verstanden, was mit ihm los war. Ellie hat es das Herz gebrochen.«

Mr. Ross schwieg. Auf seiner Miene spiegelten sich qualvolle Erinnerungen. Eve räusperte sich. »Haben Sie seine Adresse?«

»Ellie hat sie. Für sie war wichtig zu wissen, wo er wohnt.«

»Verstehe. Außerdem brauchen wir ein Foto von Ryan.«

Nickend griff Mr. Ross in die Innentasche seines Mantels, den er auf der Armlehne des Sessels abgelegt hatte, und nahm seine lederne Brieftasche heraus. Mit zitternden Fingern zog er etwas hinter den Kreditkartenfächern heraus und reichte es Eve.

Eve nahm das Foto entgegen. »Danke.« Ein dunkelhaariger, gut aussehender junger Mann, der auf einem kleinen Platz stand und mit durchdringenden braunen Augen in die Kamera blickte. Seltsam, dass Mr. Ross trotz allem immer noch ein Foto von Ryan mit sich herumtrug. »Bitte, fahren Sie fort.«

Er sah aus, als wäre das das Allerletzte, wonach ihm der Sinn stand. »Zunächst haben wir uns selbst belogen, uns eingeredet, die beiden seien endlich zur Vernunft gekommen, aber auch wenn wir nie darüber gesprochen haben, wussten wir, dass es zwischen ihnen weiterlief. Wir hatten es ihnen bloß einfacher gemacht. Jetzt standen sie nicht mehr unter Beobachtung, und wir konnten uns lediglich fragen, wo Melanie steckte, wenn sie über Nacht wegblieb. Anfangs waren wir nicht sicher, ob er eine eigene Bleibe hatte. Wir hatten einen Sparfonds angelegt, der ihm zu seinem einundzwanzigsten Geburtstag ausgezahlt werden sollte. Eine beträchtliche Summe, und auch für Melanie hatten wir Geld angelegt. Ich wollte den Fonds auflösen, doch Ellie war dagegen. Tja, jedenfalls hat er das Geld letzten Monat bekommen. Ich glaube, sie wollte ihr schlechtes Gewissen erleichtern.«

»Ihr schlechtes Gewissen?«

»Nun ja, sie hatte das Gefühl, wir hätten bei ihm versagt. Und dass wir unsere Fehler wiedergutmachen könnten, indem wir ihm die Mittel für einen Start in ein anständiges Leben zur Verfügung stellten. Ihnen beiden. Ich hingegen habe mich nie dafür verantwortlich gefühlt, was aus ihm geworden war.« Er hielt inne. Offenbar war ihm gerade klar geworden, dass Melanie das für sie angelegte Geld nie erhalten würde.

Eve gewährte ihm einen Augenblick, bevor sie weitersprach. »Verzeihen Sie mir, Mr. Ross, aber viele junge Mädchen sind unsicher, das ist durchaus normal. Trotzdem stürzen sie sich nicht zwingend in die Arme ihres Bruders.«