4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: ROWOHLT E-Book

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

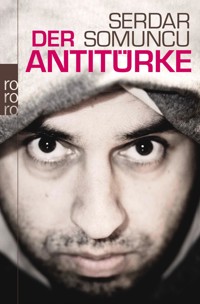

Die Türken – woher kommen sie? Und was wollen sie hier? Serdar Somuncu wirft einen provokanten Blick auf die gemeinsame Geschichte der Türken und Deutschen und schlägt dabei einen Bogen von der Gastarbeiterzeit bis in die Gegenwart der Integrations- und Leitkulturdebatten. Seine ironische Analyse des deutsch-türkischen Verhältnisses verschont weder die Deutschen noch die Türken, denn Somuncu pfeift auf Klischees und «political correctness». Er hält allen erbarmungslos den Spiegel vor und klärt über die subtilen Mechanismen von Fremdenfeindlichkeit, Identitätspolitik und Volksverdummung auf.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 165

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

Serdar Somuncu

Der Antitürke

Die Ausführungen zur deutsch-türkischen Geschichte beruhen auf einem Aufsatz von Dr.E.Keskinkilic.

VORBEMERKUNG

Also gut. Ich werde versuchen, ein Buch über Deutsche und Türken zu schreiben. Obwohl mich dieses Thema langweilt – denn eigentlich ist dazu, so scheint es jedenfalls, schon alles gesagt und geschrieben worden. Ich bin weder Wissenschaftler oder Psychologe, noch bin ich Historiker oder Soziologe. Es gibt vieles, was andere besser wissen als ich, und ich bin sicher nicht der Einzige, der etwas dazu zu sagen hat. Aber ich bin Türke, und ich lebe in Deutschland. Deshalb bleibt mir vielleicht nur, schonungslos ehrlich zu sein, sowohl meinen deutschen Gastgebern als auch meinen türkischen Landsleuten gegenüber, und dabei das auszusprechen, was andere sich nicht zu denken trauen. Denn es gibt Dinge, die wir nicht voneinander wissen. Warum denken wir seit Jahrzehnten von uns, so wie wir es tun? War das deutsch-türkische Verhältnis immer schon so wie heute? Wie haben sich diese Vorurteile entwickelt, und warum sind sie geblieben? Ist alles richtig, was man voneinander hört und denkt? Und was kann es bringen, diese Missverständnisse aufzuklären? Wer weiß, vielleicht findet sich dabei der ein oder andere Aspekt, der beiden Seiten bisher verborgen geblieben war. Auf jeden Fall aber sind wir Deutsche und Türken uns sehr ähnlich. Wir leiden vor allem unter denselben Komplexen.

Zwischen Minderwertigkeitsgefühl und Größenwahn versuchen wir ständig aufs Neue, einen Mittelweg zu finden, der sich Identität nennt. Ob und wie uns das zwischen Deutschen und Türken gelingen kann – vielleicht sogar gemeinsam–, weiß ich nicht. Aber ich weiß ganz sicher, dass ein Blick in den Spiegel manchmal Klarheit über die Umrisse des eigenen Wesens schaffen kann. Und dennoch gibt es auf viele Fragen keine universelle Antwort. Die Kunst liegt darin, die richtigen Fragen zu stellen, ohne eine Antwort zu erwarten.

DAS DEUTSCH-TÜRKISCHE VERHÄLTNIS – VOM INTERESSE ZUR TOLERANZ

Ich heiße Serdar Somuncu!

Die Deutschen sagen «Somuncku». Obwohl ich schon seit vierzig Jahren in diesem Land lebe, sagen die Deutschen immer noch «Somuncku» zu mir.

Man muss zwar nicht alles wissen, um glaubwürdig tolerant zu sein, aber gerade in Zeiten stürmisch geführter Debatten über Integration und den richtigen Umgang zwischen Deutschen und Türken wäre es doch gut, wenigstens etwas Interesse am anderen zu zeigen. Statt also zum Beispiel ständig zu fordern, dass die in Deutschland lebenden Türken besser Deutsch sprechen sollen, und so zu tun, als wäre Integration nur die Aufgabe der türkischen Seite, könnte man doch als Deutscher auch seinen Beitrag dazu leisten, indem man die elementaren Regeln des Türkischen lernt, um wenigstens die fremden Namen richtig auszusprechen – und sei es auch nur um der höflichen Geste willen. Vielleicht ist das aber auch zu viel verlangt.

«Somuncu heiße ich!», korrigiere ich dann also freundlich und ärgere mich gleichzeitig, weil ich merke, wie schwierig diese Annäherung immer noch zu sein scheint, denn das deutsch-türkische Zusammenleben war schon immer eine komplizierte Angelegenheit. Es hat weder heute begonnen, einfacher zu sein, noch wird es morgen enden, schwierig zu bleiben. Beide Völker sind durch ein unsichtbares Band miteinander verbunden. Manchmal ist diese Verbindung selbst gewählt, ein anderes Mal fühlt man sich darin gefesselt und angewiesen auf den anderen. Trotz dieses leidenschaftlichen Verhältnisses aus An- und Ablehnung sind beide Völker einander immer noch fremd geblieben. Das gegenwärtige Zusammenleben ist daher nicht weniger kompliziert und geprägt von Vorurteilen und falschen Klischees.

Würde man eine Umfrage unter Türken machen, so käme dabei mit Sicherheit heraus, dass die meisten Türken denken, Deutsche seien nicht gastfreundlich, sondern kaltherzig und arrogant. Wenn es überhaupt eine typisch deutsche Tugend gäbe, dann wäre es Pünktlichkeit und Ordnung – die berühmte deutsche Gründlichkeit eben–, obwohl andere Länder es in diesen Disziplinen vielleicht schon längst weitergebracht haben.

Würde man eine Umfrage unter Deutschen machen, so ergäbe sie wahrscheinlich, dass die meisten Deutschen denken, der Türke liebe das Chaos, er sei ein Familienmensch und nehme es mit der Pünktlichkeit nicht immer allzu genau – die sprichwörtliche südländische Lebensart eben–, obwohl nicht gesagt ist, dass andere Völker weniger Temperament besitzen. Und wenn es überhaupt eine typisch türkische Tugend gäbe, dann wäre es die angeblich unendliche große Gastfreundschaft der Türken.

Genau solche unbestätigten Vorurteile, seien sie positiv oder negativ, stehen seit der Ankunft der ersten türkischen Gastarbeiter in Deutschland vor mehr als vierzig Jahren wie Mauern zwischen beiden Nationen. Vor allem aber ist die unsichtbare Barriere zwischen beiden Völkern nicht auf die Faulheit zu reduzieren, eine Sprache zu lernen. Sie hat etwas mit den zahlreichen Gemeinsamkeiten und den großen Unterschieden zwischen Deutschen und Türken zu tun, die, anders als andere Völker, oft einander so nah sind und manchmal doch so weit voneinander entfernt zu sein scheinen, dass es zwischen ihnen entweder nur eine intensive Zuneigung oder aber eine ausgeprägte Aversion gibt. Also freue ich mich, dass ich gefragt werde, wie man meinen Namen ausspricht, denn wenigstens interessiert sich mein deutsches Gegenüber für mich, und so antworte ich geduldig:

«Somuncu mit Betonung auf der zweiten Silbe und weichem c.»

Es ist aber nicht damit getan, diesem Deutschen vorzusprechen, was er sagen soll, denn offensichtlich fehlt es ihm nicht nur an Ohren und Augen, um den Türken zu verstehen, sondern auch an Verstand, um zu begreifen, woher die Missverständnisse zwischen uns kommen, wodurch sie entstehen, warum sie bleiben und wie lange sie schon existieren. Und selbst wenn man jedes einzelne Missverständnis aufklären könnte, so gäbe es immer wieder neue Fragen, die im Laufe unseres Zusammenlebens entstehen. Muss man die Unterschiede also nur ertragen, oder gibt es einen Weg der Annäherung, den man gehen kann, ohne seine Identität zu verleugnen oder gar sie aufzugeben? Kann man von den Stärken des anderen profitieren und seine Schwächen hinnehmen, ohne dabei Grenzen zu überschreiten oder sein Gegenüber zu kränken? Und wie soll man sich als Türke nicht gekränkt fühlen, wenn allein schon die Aussprache des eigenen Namens so schwer zu sein scheint? Wie schwer ist dann erst die Einfühlung in das vermeintlich fremde Gegenüber?

«Wie heißen Sie? Somuntschu, Samundzu, Simongo oder Sumpfkuh?», fragt der Deutsche mich, nun schon leicht genervt.

Zwecklos. Man kann es noch so oft wiederholen, der Deutsche scheint auf diesem Ohr taub zu sein. Vielleicht ist aber aus der Angelegenheit, die sich Integration nennt, auch längst schon Trotz geworden, und der Deutsche weigert sich einfach, den Türken zu verstehen und ihn als Teil seiner Realität zu akzeptieren, so wie der Türke sich weigert, sich endlich dem Deutschsein zu überlassen, weil er auch darauf hofft, eine Tages wieder in seine verlorene Heimat zurückzukehren. Vielleicht denken Deutsche und Türken wirklich immer noch, sie wären nur übergangsweise zusammen in diesem Land und würden eines fernen Tages wieder in ihre Heimat reisen. Doch wohin sollen sie dann reisen? In die Türkei? Diese Heimat gibt es nicht mehr. Schon gar nicht für die in Deutschland geborenen Kinder und Enkel der ersten Gastarbeitergeneration. Die einzige Heimat, die ihnen geblieben ist, ist ihr Name. Die vermeintliche Fremde ist schon längst ihr neues Zuhause geworden. Warum tragen die Türken diese innere Zerrissenheit dann also immer noch mit sich herum und quälen ihre deutschen Mitmenschen mit der Aussprache ihrer komplizierten Namen? Aus Stolz, Sturheit oder Verzweiflung? Die Türken brauchen anscheinend einen Halt in dieser ihnen so unheimlich erscheinenden Umgebung. Und sei es auch nur der letzte Rest Erinnerung an die Türkei ihrer Eltern, der sie türkisch sein lässt. Gleichzeitig aber bräuchten sie auch mehr Geduld mit den Deutschen, die vielleicht gar nicht so schlechte Gastgeber sind, wie man immer von ihnen behauptet. Man muss sich als Gast eben nur richtig zu benehmen wissen. Also versuche ich es immer wieder von vorn und wiederhole geduldig meinen Namen:

«Nein, Somuncu heiße ich!»

«Können Sie das buchstabieren?»

«Ja, das kann ich.»

Als Geste der Versöhnung (keinesfalls der Unterwerfung) versuche ich nun also mein Bestes und buchstabiere langsam meinen Namen. Dabei verwende ich nur Begriffe, von denen ich glaube, dass der Deutsche sie vielleicht besser erkennt. «Siegfried– Otto– Magda– Nationalsozialismus– Vitamin C – U-Bootkrieg», wodurch ich schließlich für vollkommene Verwirrung sorge und ungläubig-staunend angeglotzt werde:

«Häh? Somunvuk?»

Jetzt reicht es mir aber langsam! Kann das denn wirklich so schwer sein?

«Nein, Somuncu heiße ich! Und Sie? Sind Sie deutsch?», frage ich nun endlich in forschem Ton zurück. Vielleicht sollte ich einfach in die Offensive gehen, denke ich, um herauszufinden, was so kompliziert daran ist, eine größere Anzahl von Buchstaben aneinanderzureihen.

«Natürlich bin ich deutsch!»

«Und wie heißen Sie?»

«Wischnewski.»

Typisch deutsch!? Das soll man als Türke erst einmal fehlerfrei aussprechen.

Was ist schon typisch deutsch?

Deutsche sind nicht immer so, wie man sich Deutsche vorstellt. Deutsche haben noch nicht einmal mehr deutsche Namen. Kein Wunder, denn diese klingen auch nicht besonders gut. Sieglinde, Adelgunde, Walburga, Wernher, Kunibert, Heribert, Randolf oder gleich Adolf. Heute heißen die Deutschen Vanessa, Jacqueline, Jennifer, Dominik oder Kevin – ganz besonders oft tragen Ostdeutsche solche Namen.

Deutsche reden auch nicht mehr so, wie man früher gesprochen hat, gestochen scharf, wie aus dem Flakgeschütz geschossen. Deutsche reden so wie meine Nachbarn. Meine Nachbarin sagt in meinem Beisein zum Beispiel regelmäßig zu ihrer Tochter: «Jacqueline, komma für de Omma.» Und ich stehe daneben und frage mich: «Ist das etwas Ordinäres?» Der Satz geht sogar noch weiter. «De Mamma muss ma mit de Kira Kacka!» Kira, das habe ich jetzt herausgefunden, heißt die Hündin. Schöner Name. Aber die sind deutsch und ich bin Türke. Na ja, ich war mal Türke. Ich bin es nicht mehr.

Ich habe schon früh gemerkt, dass ich im falschen Körper auf diese Welt gekommen bin. Innerlich war ich nämlich immer schon mehr deutsch, äußerlich mehr Türke. Und weil ich irgendwann dieser Zerrissenheit ein Ende bereiten musste, weil ich nicht daran zugrunde gehen wollte, beschloss ich, Deutscher zu werden. Aber wie wird man Deutscher? Was ist überhaupt deutsch, und was ist daran anders, als türkisch zu sein? Gibt es überhaupt etwas typisch Deutsches oder Türkisches? Kann man nicht eine Mischung aus beidem sein, ohne sich dabei schlecht zu fühlen, oder muss man sich für eine Seite entscheiden? Muss man, um diese Fragen zu beantworten, etwa in eine Gesprächsgruppe, den «Anonymen Deutschen», gehen und eine Art Germanisierungsseminar besuchen, womöglich auch noch zusammen mit Schäferhunden aus Oberschlesien, und mit goldzähnigen Frauen aus Donauschwaben über das Wesen des Deutschen spekulieren? Oder muss man auf Fragen wie zum Beispiel: «Woran erkennen Sie, dass Sie deutsch sind?», antworten: «Na ja, ich wache manchmal nachts auf und trage heimlich Wehrmachtsuniformen auf nackter Haut.»

Und bei welchem Arzt landet man, wenn man deutsche Hormone, Bier und Sauerkraut verschrieben bekommen möchte? Bei einem gewöhnlichen Allgemeinmediziner (fällt Deutschsein etwa unter Allgemeines?), oder geht man doch eher zum Internisten, vielleicht sogar zum Psychiater, um dieses unsichtbare Leiden an der eigenen, zwiegespaltenen Identität zu heilen? Und wann stellt man endgültig fest, dass man Deutscher ist? Wenn einem nach der Hormontherapie die typisch deutschen Biertitten gewachsen sind? Bestätigt der Arzt dann: «Jetzt sind Sie deutsch!», und verleiht das goldene Edmund-Stoiber-Siegel für angepasste Kanaken?

Ich weiß es nicht. Jedenfalls bin ich, nach Absolvierung eines verhältnismäßig unaufgeregten Parcours zum Beweis meiner redlichen Absichten seit geraumer Zeit deutsch. Seit mehr als fünfzehn Jahren nun schon fühle ich mich voll integriert und leitkulturgestählt und genieße das Leben auf der anderen Seite der Nationalitäten. Die Einbürgerungszeremonie war allerdings eher unspektakulär und ohne großes Brimborium. Man bekommt eine Urkunde, muss unterschreiben – und schon ist man Deutscher. Aufgeräumter allerdings, als ich zunächst dachte, ist mein Innenleben dadurch auch nicht geworden, denn mittlerweile habe ich ganz andere Probleme. Ich bin mittlerweile so deutsch, dass ich nachts mit dem Lineal auf die Autobahn renne und messe, ob der Abstand zwischen den weißen Streifen gleich groß ist. Ständig fühle ich mich von jüdisch-marxistischen Verschwörungen und Konglomeraten deutschfeindlicher Lobbyisten verfolgt. Ich neige zur Schwermut und zum Größenwahn. Ich möchte mal wieder wer sein, meine Nationalhymne möchte ich genauso stolz singen wie der Amerikaner, Chinese oder Norweger, ohne dass ich gleich verdächtigt werde (wenn ich verdammt nochmal den Text wüsste), und auf meine Fahne bin ich stolz. Dabei wissen die wenigsten, die von uns (ehemaligen) Ausländern fordern, deutscher zu sein, als sie es sich zu sein trauen, was es wirklich bedeutet, deutsch zu sein, woher die seltsame deutsche Fahne kommt und ob es sich wirklich lohnt, auf etwas stolz zu sein, von dem man nicht genau weiß, was es eigentlich ist. Deutsch kann sehr viel und sehr unterschiedlich sein. Am deutlichsten merkt man das an der deutschen Sprache. Während beispielsweise der Alemanne schaffen geht, malocht man im Ruhrpott oder ist doch gleich lieber werklos im Norden. Während die Hessen gerne miteinander babbeln, schwätzen die Schwaben sehr ungern über Wichtiges, es sei denn, es handelt sich um einen ordinären Klönschnack, wie man ihn aus Ostfriesland kennt. Und der Kölsche luurt, während der Düsseldorfer kiekt. Einer den Rhein auf- und der andere den Rhein abwärts.

So ist das mit der Einheitskultur der Deutschen. Sie ist ein wahllos zusammengesetztes Stückwerk, bestehend aus tausend kleinen Einzelteilen. Ein Stück wahrhaftiger Multikultur, bei dem man nicht mehr weiß, woraus es sich zusammensetzt. Darauf könnte und sollte man eigentlich stolz sein, statt anderen aufzuzwingen, was sie zu tun und zu lassen haben, damit sie sich patent integrieren in eine deutsche Gesellschaft, die es eigentlich schon wieder gar nicht zu geben scheint.

Imaginäre Gegner – und Fußball als Ersatzbefriedigung

Dabei fällt mir wieder einmal die unsägliche Fußballeuphorie in Deutschland ein. Bei jedem Fußball-Länderspiel kehrt es wieder, dieses ewige Gerede: «Wir sind wieder wer. Wir sind wieder wer!» Sobald die Deutschen zweistellig gegen Taka-Tuka-Land gewinnen, sind sie wieder wer. Geht es um Fußball oder um die Rückeroberung eines guten Rufs? Und wer hat eigentlich dafür gesorgt, dass der Ruf beschädigt wurde? Unsichtbare Mächte, die im Hintergrund gegen die deutsche Integrität operieren, oder der Deutsche selbst, der in seinem Größenwahn nicht selten zur Maßlosigkeit neigt und seine ständig an ihm nagenden Selbstzweifel zur aggressiven Verfolgungsangst mutieren lässt? Sollte man sich als Deutscher nicht vielmehr fragen, wer «wir» denn vorher waren, sodass «wir» wieder wer sein müssen?

Und dann immer diese Mottos. «Zu Gast bei Freunden». Wer ist eigentlich Freund und wer der Gast? Ist man eingeladen, oder musste man sich qualifizieren? Macht der Gastgeber einen freundlichen Eindruck? Jedenfalls hat er sich fein rausgeputzt. Einmal Schwarz-Rot-Gold aus dem Wohnzimmerfenster, einmal aus der Küche, einmal aus dem Klo, schwarzgoldene Socken und wahrscheinlich auch Unterhosen, drei Streifen in jedem Slip und auf jeder Wange und fünf Fähnlein am Auto. Dumpfer Patriotismus an der Schwelle zur Übertreibung wird hier schnell zum hohlen Nationalismus, dessen Grundlage nicht die Erinnerung an das Nachweisbare, sondern die Hoffnung auf das fehlende Gedächtnis der anderen ist. Deshalb tauchen die Debatten um Fahnenkult und Nationalstolz auch immer fast wie von selbst im Umfeld dieser Ereignisse auf, so als würden sie dadurch an Legitimation gewinnen, dass man einen Anlass hat, die ewige Opferrolle der Deutschen und ihre verletzten Seelen wieder zum Thema zu machen. Plötzlich entdeckt man sein Faible für das Symbolische. Deutschland, ein einziges Fahnenmeer. Ganz nebenbei: Wenn man ein guter Gastgeber sein will, dann hängt man nicht seine eigene Fahne aus dem Fenster, sondern die der Gäste. Und wenn es den Gästen hier gefällt, dann werden sie es schon von ganz alleine sagen, ohne dass man es ihnen in den Mund legen muss.

Aber das spielt in der Stunde der nationalen Euphorie keine Rolle. Vor allem der Fußball eint Deutschland zu einer Nation von Kämpfern im Namen der verlorenen Patriotenehre. Aus Deutschland wird im Handumdrehen Fußballdeutschland. Ganz egal, welcher politischen Couleur und ideologischen Herkunft man ist – ganz Fußballdeutschland sitzt in solchen Momenten vereint vor dem Fernseher und fiebert mit. Ob Alt, ob Jung, ob Student oder Lehrer: Fußball ist Ehrensache. Und für Deutschland zu sein ist ein Minimum an Vaterlandspflicht. Wer gegen Deutschland ist, der ist ein missgünstiger Spielverderber und Nestbeschmutzer. Eine ganze Nation schwelgt im kollektiven Fußballtaumel, reckt bei jedem Angriff die Fäuste in die Luft und spricht stolz bei jeder Aktion und jedem Tor im Pluralis Majestatis und von «unseren Jungs», auch wenn es mittlerweile Polen sind, die für Deutschland Tore schießen.

Die meisten allerdings, und schon gar nicht diejenigen, die hier jubeln, wissen, was es eigentlich bedeutet, auf Deutschland stolz sein zu wollen. Keiner weiß, was Deutschland bedeutet, woher es kommt und warum es überhaupt ein deutsches Nationalgefühl gibt, genauso wenig wie die meisten wissen, wer eigentlich Ausländer ist oder nicht. Man redet eben etwas daher, was man aufgeschnappt hat. Ressentiments sind selten aus Erfahrung gewachsen – selbst dann hätten sie nur bedingte Berechtigung–, sondern werden oft vererbt oder sind Teil eines Zeitgeists.

Dreht man die Uhr nämlich nur um ein paar Jahrtausende zurück, so verändern sich die Verhältnisse doch gravierend. Und aus den Prototypen hochentwickelter Zivilisationsexponate werden wieder zentraleuropäische Hinterwäldler, Vandalen, Barbaren, minderbemittelte Wurzelfresser, die sich seinerzeit aus Bronze kleine Liebesbeweise schufen und mit Bärenfellen um die Hüften durch die niederrheinische Pampa hüpften.

Als Deutschland nämlich noch im kulturgeschichtlichen Tiefschlaf zwischen Antike und frühem Mittelalter steckte und es anstelle eines einheitlichen Staates namens Deutschland nur einen Flickenteppich aus unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen und Volksstämmen gab, ernährte man sich hier noch von Wurzeln, Beeren und Dreck, während die chinesischen Kaiser der Han-Dynastie bereits aus feinen Porzellantassen Tee schlürften. Erst als die römischen Soldaten bei ihrem gelegentlichen Kontrollgang am Limes, diesem römischen Grenzwall, der zwischen Barbaren und Zivilisierten trennen sollte, die Vorfahren der Deutschen auf der Suche nach Nahrung entdeckten, brachten sie ihnen bei, dass man den Brei, den sie anrührten, auch mit Wein veredeln kann. Was mögen die Römer damals wohl gedacht haben, als sie die Germanen zum ersten Mal entdeckten?

«Schau mal, da sind Barbaren! Oooh, wie niedlich. Hey, Barbar, was hast du denn da in der dreckigen Klaue? Fein hast du das gesammelt, das sind ja Beeren und Dreck und Wurzeln. Hm, das schmeckt bestimmt lecker. Probier doch mal den Wein hier. Vielleicht schmeckt das ja noch besser.»

Und siehe da, erst grunzt der Germane unzufrieden, schließlich hat er ein feines Gespür für Ironie, dann nähert er sich langsam der hohen Mauer, und schließlich fängt er die Tropfen auf, die der römische Legionär auf den undefinierbaren Klumpen Nahrung fallen lässt. Ermuntert durch freundliche Gesten des Römers, riecht der Germane an der Masse, beginnt schließlich zu schlecken, gluckst und grunzt voller Zufriedenheit und tut sein Gefallen über die neu gefundene Erweiterung seines kulinarischen Repertoires kund.

So oder ähnlich muss es kurz nach den Feldzügen des Drusus, Tiberius und Varus zugegangen sein, als die Römer den Germanen das Kochen beibrachten.

Die Germanen wiederum nahmen dieses Geheimnis mit in ihre Höhlen, woraufhin ein erbitterter Streit um die Delikatessen entstanden sein muss. Der eine will dem anderen das Essen rauben, doch man einigt sich nicht. Es gibt ein Handgemenge, kleine Kinder mit struppigen Haaren und verdreckten Gesichtern schluchzen um die Wette. Fleischarmige Frauen mit rötlichen Gesichtern und großen Brüsten versuchen, die in Rage geratenen Familienoberhäupter zu beruhigen, es gibt eine Art frühen Bürgerkrieg, an dessen Ende wohl auch das erste und doch bis heute wesentliche deutsche Wort entsprungen sein muss.

Erst stammelnd «R…», dann stotternd, «aa…». Schließlich andeutungsvoll «adi…», nun deutlich erkennbar «adol…», wieder äffischer, «uu…», zwischendurch vielversprechend, «ss…».

«Raus!», sagt schließlich der eine Germane zum anderen. Zwar noch unverständlich, fast radebrechend, aber bestimmt und fordernd, während sein Gegenüber mindestens ebenso erregt entgegnet: «Selber!», und dafür ein weiteres «Raus!» kassiert. «Selber!»

«Raus!»

«Selber!»

Und so sind dann wahrscheinlich auch Ost- und Westdeutschland entstanden.

Heute hört man diese Begriffe in anderem Zusammenhang. «Ausländer raus!» Vor allem dort, wo es gar keine gibt, zum Beispiel in Sachsen, wo wahrscheinlich auf jeden noch lebenden Ausländer tausend Nazis kommen.

«Raus!», das muss sein, das ist ein ernsthaftes Anliegen des Deutschen, seitdem andere in seinen Lebensbereich eindringen und ihm angeblich seinen Wohlstand neiden. Und deshalb ist es auch kaum verwunderlich, dass manche diesen Anspruch ganz offen kommunizieren. Egal, wie verboten und heikel es ist. Ganz sicher sollte man es nicht so machen wie der Taxifahrer, mit dem ich vor einiger Zeit durch Düsseldorf fuhr.