13,99 €

Mehr erfahren.

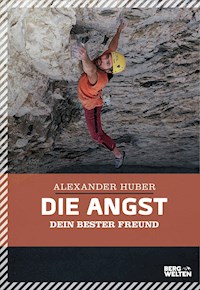

- Herausgeber: Piper ebooks in Piper Verlag

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

Seit über zehn Jahren brechen die Huberbuam am Berg gemeinsam Rekorde, zuletzt an der Nose am El Capitan im Yosemite-Nationalpark. »Der Berg in mir« ist das erste Buch nur von Alexander Huber, in dem er Erfolge und Rückschläge thematisiert, Konflikte offen anspricht und die eigenen Grenzen auslotet. Seine Kreativität und sein Durchstiegswille faszinieren, und seine Risikobereitschaft schockiert immer wieder aufs Neue – zuletzt auch auf der Leinwand mit dem preisgekrönten Dokudrama »Am Limit«. Die spannende, oft nachdenkliche Autobiografie des Ausnahmebergsteigers Alexander Huber lässt nichts aus: seine größten Leistungen, Ziele und Visionen, Ängste, Widerstände – und was es heißt, wenn der eigene Bruder Seilgefährte und zugleich größter Konkurrent ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Mehr über unsere Autoren und Bücher:

www.malik.de

Für meine Eltern

ISBN 978-3-492-95630-7 Februar 2015

© Piper Verlag GmbH, München 2007 erschienen im Verlagsprogramm Malik National Geographic

Covergestaltung: Dorkenwald Grafik-Design, München

Coverfoto: Heinz Zak

Datenkonvertierung: CPI books GmbH, Leck

1 Ein kurzer Ausflug zum Ende

Ein Urknall. Unter der linken Hand, mit der ich mich abstütze, löst sich eine Felsplatte. Sie fällt auf meinen linken Fuß und bringt mich aus dem Gleichgewicht. Reflexartig versuche ich, mich irgendwo am Fels festzuhalten. Nichts. Da ist nichts. Alles rutscht. Es geht ab.

Im letzten Moment ein blitzartiger Gedanke: Spring ab! Ich drehe mich um 180 Grad, schaue in den Abgrund und drücke mich mit beiden Beinen ab. Alles kommt auf mich zu. Keine Zeit mehr zu denken. Nur noch reagieren. Ich lande in eine steile Felsplatte hinein. Zuerst mit den Beinen, dann mit dem Hinterteil, und es geht weiter. In weitem Bogen werde ich nach vorne katapultiert, segle durch die Luft … Eine Explosion, ich schlage ein.

15. September 2005, 12.35 Uhr. Ich lebe noch – nach insgesamt sechzehn Meter Fallhöhe.

Seit zwei Wochen waren Thomas und ich im kalifornischen Yosemite Valley, wie schon so oft während der letzten zehn Jahre, in denen dieser Nationalpark fast schon zu unserer zweiten Heimat wurde. Die donnernden Wasserfälle sind für Millionen von Touristen, die jedes Jahr das Yosemite besuchen, die Hauptattraktionen. Für uns Kletterer sind es vor allem die beeindruckenden Felsberge wie der Half Dome und der El Capitan, die majestätisch über dem Tal thronen. Sie machen das »Valley«, wie es kurz genannt wird, seit über hundert Jahren zu mehr als einem unvergleichlichen Naturschauspiel: Tausende Kletterer kommen hier jedes Jahr zusammen, um in ihren senkrechten Wänden das Abenteuer zu suchen – eine weltweit einzigartige Ansammlung wilder Granitfluchten, ein Mekka des Klettersports.

Die herausragende Wand im Yosemite ist zweifellos die des El Capitan, und die bestechendste Linie an dieser Wand ist die »Nose«: die wohl berühmteste Felsroute der Welt. Genau auf dieser Route wollten Thomas und ich uns die schnellste Begehung holen. Speed-Klettern. Klettern auf Zeit. Normalerweise kommt es beim Bergsteigen nicht auf die Zeit an, denn zunächst geht es darum, eine Wand überhaupt zu durchsteigen, den Gipfel zu erreichen. Doch nachdem alle Gipfel bestiegen und alle Wände erklettert waren, begannen die Kletterer, neue Herausforderungen zu suchen. Es liegt in der Natur des Sports, dass mit fortschreitender Zeit die Leistungen immer extremer werden, dass man immer schneller, höher und weiter geht. Auch an den Bigwalls im Yosemite begann das Rennen. Und das Klettern wurde immer schneller: Tag um Tag, Stunde um Stunde, Minute um Minute wurden bei den Begehungszeiten herausgeschunden, ein Rekord nach dem anderen wurde gebrochen, und spätestens in den Neunzigerjahren entwickelte sich eine beständige Speed-Szene, eine Horde junger Wilder, die ein ums andere Mal antraten, um bestehende Rekorde zu brechen.

Ein Jahr zuvor hatten wir auf der Route »Zodiac« mit einer Stunde, 51 Minuten und 34 Sekunden nicht nur einen neuen Rekord aufgestellt, sondern auch die schnellste Begehung überhaupt am El Capitan gemacht. Trotzdem waren wir noch nicht zu hundert Prozent zufrieden. Die altehrwürdige »Nose« ist die Rennstrecke schlechthin – der Speed-Rekord an der »Nose« ist das absolute Highlight, ist der Rekord, der alle anderen in den Schatten stellt. Erst mit einem Rekord an der »Nose« würden wir am Ziel sein, unser letztes großes Ziel im Yosemite abgeschlossen haben.

Außergewöhnlich war aber nicht nur das Ziel. Mit dabei war nämlich auch noch eine vierzehn Mann starke Filmcrew, die unser Projekt als Anlass für eine Dokumentation im Kinoformat genommen hatte. Schon daheim merkten wir an den vielen Vorbereitungen, dass die Welt des Films für uns Neuland bedeuten würde. Und zwar in jeder Hinsicht. Thomas und ich sind ja keine Schauspieler, und auch wenn wir die Anwesenheit einer Filmkamera von anderen Produktionen her schon kannten, hatten wir nicht den Hauch einer Ahnung, wie viel Arbeit da auf uns zukommen würde. Vierzehn Filmleute zu koordinieren ist für den Produktionsleiter sowieso schon eine Herausforderung – umso mehr, wenn sie sich am Berg, vielmehr in einer senkrechten Wand, bewegen.

Bei unserer Ankunft in San Francisco waren Thomas und ich noch allein und machten uns in einer lauen Septembernacht auf den Weg ins Valley. Es war wie die Ruhe vor dem Sturm. Eine letzte ruhige Nacht in irgendeinem kleinen Straßenmotel. Die leise Vorahnung, dass es bald rundgehen würde.

Am nächsten Morgen um neun sollten wir dann eigentlich an einer Tankstelle direkt am Taleingang des Yosemite auf die versammelte Filmcrew treffen. Doch keiner kam. Nicht um neun Uhr, nicht um zehn, und nachdem wir dann um elf immer noch warteten, versuchte ich vergeblich, in Europa irgendjemanden von der Filmproduktionsgesellschaft ans Telefon zu bekommen. Gerade als ich die fünfte Nummer ins Telefon hackte, kam Pepe Danquart, der Regisseur. Kommunikation perfekt – die Crew wartete an einer Tankstelle außerhalb des Nationalparks, während Thomas und ich locker und lässig an den Jungs vorbei ins Valley gerauscht waren.

Genauso turbulent ging es dann weiter. Das lag weniger an einer chaotischen Organisation, sondern vielmehr an der komplexen Situation: Mitten in einer Tausend-Meter-Wand zu filmen ist produktionstechnisch der Super-GAU. Drei Kameramänner und ein Toningenieur sollten in der Senkrechten sein, eine Kamera samt Assistenten und Regisseur wahlweise am Einstieg oder am Gipfel. Zelte, Schlafsäcke, Wasser und Proviant hatten zu jeder Zeit in ausreichender Menge am richtigen Ort zu sein. Und vor allem: die horrend schwere und teure Filmausrüstung. Das alles zu guter Letzt noch mit einigen Filmleuten, die nur wenig Erfahrung mit der Materie Berg hatten. Eine logistische Monsteraufgabe, so schwer zu lösen wie ein gordischer Knoten.

Mit jedem Tag der Filmarbeiten verfinsterte sich trotz des dauerblauen kalifornischen Himmels die Stimmung. Es gab kaum Tage, an denen wir den veranschlagten Drehplan erfüllen konnten, und unter dem Leistungsdruck wuchsen die Spannungen. Die Nerven lagen blank. Jeder wusste, dass es schwierig werden würde, und immer öfter wurde heftig diskutiert. Bei einer derart komplexen und unübersichtlichen Aufgabenstellung gab es Hunderte von Lösungsmöglichkeiten. Jeder verfügte über Kompetenz auf seinem Gebiet, trotzdem musste letztlich alles koordiniert sein. Noch dazu gab es kaum Tage, an denen die gesamte Crew im Tal versammelt gewesen wäre. Waren die einen am Berg, befanden sich andere auf dem Weg nach oben, wieder andere auf dem Weg nach unten, und noch weitere holten Kamera-Equipment aus San Francisco.

Die Situation war gewöhnungsbedürftig für uns. Sicherlich ist auch eine Expedition an den großen Bergen der Welt komplex, doch der Berg an sich ist eine klare Aufgabe – während ein Dokumentarfilm sich erst am Ende als feststehendes Produkt in seiner endgültigen Form zeigt. Darüber hinaus sind die Mittel, die wir zum Bergsteigen einsetzen, überschaubar, passen zumeist in einen einzigen Rucksack. Und: Bei einer modernen Expedition sind wir Kletterer selbst am Werk. Jeder ist mittendrin, ist voll dabei. Jeder macht alles. Jeder gibt alles.

Der erste Drehtag in der Wand wurde zu einem endlosen Warten. Es war zwar alles gut vorbereitet, die Kameras und der Ton waren schon vor Ort, bis Thomas und ich am Einstieg der »Nose« auftauchten. Bis dann allerdings eine Einstellung gefilmt werden konnte, dauerte es eine halbe Ewigkeit. Meist waren es nur kleine Details, die korrigiert werden mussten, aber in der Senkrechten dauert eben alles länger. Das eine Mal war das Seil im Bild, das andere Mal der Toningenieur, dann wiederum war die Position zu unstabil. Am Boden eine Frage von Sekunden – in der Senkrechten wurden es Minuten, die sich zu Stunden addierten. Doch jeder versuchte sein Bestes. Als Team mussten wir auch einfach erst Erfahrung gewinnen. Das waren unverrückbare Tatsachen, die wir zu akzeptieren hatten. Aber es fiel uns schwer.

Noch nie hatten Thomas und ich zugelassen, dass sich irgendetwas zwischen uns und unser sportliches Ziel stellt. Die Motivation ist der Schlüssel zu jedem Erfolg. Sie ist wie eine zarte Pflanze, die gehegt und gepflegt werden muss, die nicht das Opfer von Störfaktoren werden darf. Andererseits hatten wir unsere Zusage zu diesem Projekt gegeben und waren von diesem Moment an mit unseren Entscheidungen nicht mehr unabhängig. Neben uns gab es die Produzenten, die ein erhebliches finanzielles Risiko eingegangen waren, dazu Pepe Danquart, den Regisseur, und ein großes Team. Sie alle waren jetzt genauso in dieses Projekt involviert wie wir selbst.

Thomas und ich begannen daran zu zweifeln, ob wir unter diesen Bedingungen überhaupt zum Erfolg kommen konnten. Zu stark wurden wir eingeschränkt, zu wenig konnten wir unseren Plan verfolgen. Thomas und ich sind als Leistungssportler ausgesprochene Egoisten, die es gewohnt sind, alles dem sportlichen Erfolg unterzuordnen. Diesmal jedoch hatten wir Konkurrenz bekommen. Vermutlich waren wir etwas blauäugig gewesen und hatten nicht bedacht, dass Pepe als Regisseur seine Ziele ebenso egoistisch verfolgen muss wie wir. Zwangsläufig prallten unsere Welten aufeinander: die Welt des Films und die Welt des Sports. Auch wir bekamen den Druck, der auf allen lastete, zu spüren. Die Anspannung wurde zum dauerhaften Begleiter, und immer weniger waren wir in unseren Gedanken frei.

Jeder von uns – Pepe, Thomas und ich – verteidigte sein eigenes Interesse, keiner wollte auch nur einen Zentimeter davon preisgeben. Immer wieder wurde gekämpft und endlos diskutiert. Aber letztlich waren wir alle immer wieder in der Lage, uns die Hand zu geben und trotz der unterschiedlichen Ziele eine Lösung zu finden. Der Teamgeist brachte jeden dazu, sein Möglichstes zu versuchen, und wir arbeiteten daran, in der Wand effizienter zu operieren und die Abläufe besser zu koordinieren. Unser wichtigster Verbündeter dabei war Ivo Ninov, ein Bulgare, der sich fünf Jahre zuvor das Yosemite zur zweiten Heimat gemacht hatte und uns seither immer mehr zum Freund geworden war. Ivo wurde richtiggehend zur Schlüsselfigur, die sich bemühte, alles, was in der Wand mit den Kameramännern, dem Toningenieur und dem gesamten Material passierte, halbwegs in den Griff zu bekommen. Er war das Verbindungsglied zwischen der in Sachen Klettern unbedarften Produktionsleitung und uns Kletterern selbst.

Tatsächlich wurde gegen Ende der zweiten Woche das produktive Ergebnis langsam besser. So hatten Thomas und ich Gelegenheit, langsam die Route kennenzulernen. Und das war wichtig: Nur wenn wir jeden einzelnen Klettermeter der »Nose« bis ins Detail kannten, hatten wir eine Chance, den bestehenden Rekord von Hans Florine und Yuji Hirayama zu unterbieten. Der Kalifornier Hans Florine ist wohl der ambitionierteste Speed-Kletterer der letzten fünfzehn Jahre. Nachdem ihm aber im November 2001 seine Landsleute Dean Potter und Timmy O’Neill den »Nose«-Rekord mit einer fantastischen Zeit von drei Stunden, 24 Minuten entführt hatten, wusste er, dass er sich etwas einfallen lassen musste. Im September 2002 rekrutierte er das wohl stärkste verfügbare Zugpferd, den japanischen Spitzenkletterer Yuji Hirayama. Die beiden ließen sich auch einen signifikanten Wechsel in der Taktik einfallen, denn Hirayama führte vom Einstieg bis zum Ausstieg. Florine ist mit bald hundert Begehungen der unangefochtene Kenner der »Nose«, und nachdem der Seilzweite vor allem im organisatorischen und taktischen Bereich die Schlüsselrolle spielt, stellte es sich bei dieser Seilschaft als sinnvoll heraus, dem überragenden Freikletterer durchgehend die Führung zu überlassen. Hirayama und Florine kletterten die »Nose« als Erste unter drei Stunden, in einer galaktischen Zeit von zwei Stunden, 48 Minuten und fünfzig Sekunden – ein Rekord, der, falls wir ihn unterbieten wollten, alles von uns fordern würde.

Nach all den Anfangsproblemen mit den Filmarbeiten war es am Ende der zweiten Woche endlich so weit, dass Thomas und ich die »Nose« einmal vollständig durchsteigen konnten. Noch lange waren wir nicht in Rekordnähe, doch wir waren froh, überhaupt einmal alle Seillängen geklettert zu sein. Neun Stunden waren wir unterwegs, und es sah noch nach einem langen Weg aus. Die Einschränkungen, die aufgrund der Filmarbeiten auftraten, waren nicht wegzudefinieren. So gesehen litten Thomas und ich unter den Bedingungen, andererseits waren wir uns aber auch bewusst, dass wir selbst die Entscheidung getroffen hatten. Wir waren selbst verantwortlich für die Situation, in der wir jetzt steckten.

Das Hauptproblem war unsere zunehmende Müdigkeit. Auch an eingeplanten Rasttagen war es notwendig, die Filmarbeiten zu unterstützen und die Vorgänge zu optimieren. Schließlich waren Thomas und ich diejenigen, die das Valley besser kannten als alle anderen im Team, daher rückten wir auch immer wieder aus, um dem Filmteam die Wege zu allen möglichen Drehplätzen zu zeigen. Was nach zwei Wochen an Kamerapositionen noch fehlte, war eine Perspektive, die genau von gegenüber den Blick auf die Wand des El Capitan ermöglichte. Deswegen war ich an einem der Ruhetage zusammen mit den zwei Kameramännern Matthias Lackner und Max Reichel unterwegs zum Middle Cathedral Spire, von wo, davon war ich überzeugt, die gewünschte Perspektive möglich sein würde. Es ging eine nicht zu steile Rinne mit einigen kleinen Steilaufschwüngen hinauf, die zwar kein schwieriges Klettern erforderten, aber doch steil genug waren, dass wir Hand an den Fels legen mussten.

Gerade hatte ich den letzten Steilaufschwung überklettert, als Max mich um Hilfe bat. Er hatte vielleicht nicht gerade den optimalen Weg durch den Aufschwung gewählt und war knapp unterhalb des Ausstiegs der gut fünfzehn Meter hohen Stufe hängen geblieben. Mit den Worten »Warte kurz, ich komm und geb dir die Hand« bot ich Max meine Hilfe an und beugte mich nach unten, um ihm meine Hand zu reichen. Doch der Griff, mit dem ich mit der anderen Hand mein Gleichgewicht sicherte, brach aus, mit einem Mal öffnete sich vor mir der bodenlose Abgrund.

Mehreren glücklichen Umständen verdanke ich, dass ich diese Situation überlebt habe. Der blitzschnelle Gedanke, nicht weiter zu versuchen, den unvermeidlichen Sturz aufhalten zu wollen, rettete mir als Erstes das Leben. Wäre ich in der Position verharrt, in der ich anfangs mit dem Gesicht zur Wand noch bemüht war, den Sturz abzufangen, wäre ich irgendwann unweigerlich völlig unkontrolliert gefallen, hätte mich überschlagen und so meinen Kopf vor einem tödlichen Aufprall nicht schützen können. So konnte ich auf meiner gesamten Reise durch die Luft eine aufrechte Körperhaltung beibehalten und das wohl einzige effektive Bremssystem, die Beine, voll ausnutzen. Außerdem hatte ich die Möglichkeit, zumindest ansatzweise zu bestimmen, wo mein Sturz enden würde. Dass ich nach sechzehn Meter Fallhöhe den einzigen guten Landeplatz traf, mag man als Glück bezeichnen. Glück hatte ich, ohne Zweifel; trotzdem bin ich der Überzeugung, dass ein großer Teil auch meiner intuitiven Reaktion zuzuschreiben war. Hinzu kam noch, dass ich durch meine »Zwischenlandung« inmitten der Steilstufe zwar nicht wirklich in meinem Fall abgebremst, dafür aber regelrecht hinauskatapultiert wurde. Dadurch veränderte sich der Fallwinkel, mit dem ich unten aufschlug, extrem zu meinen Gunsten.

Trotzdem bleibt es für mich ein Rätsel, wie ich selbst unter all diesen glücklichen Umständen eine solche Fallhöhe überleben konnte. Ich schlug unten auf, rollte perfekt ab, lag da und schaute ungläubig nach oben – zum oberen Ende der Steilstufe, wo Max verzweifelt an den Griffen hing und glaubte, ich wäre tot. Ich spürte sofort, dass ich den Aufprall ohne innere Verletzungen überstanden hatte, aber ich merkte auch, dass mit meinen Füßen etwas nicht in Ordnung war. Ich zog die Schuhe aus. Rein äußerlich schienen die Füße nicht deformiert zu sein. Zum Glück. Aber ich hatte ein Gefühl von Schwäche und Zerbrechlichkeit, wenn ich die Füße berührte oder versuchte, sie aufzusetzen. »Mir geht’s gut, aber ich hab mir glaub ich die Füße gebrochen«, gab ich Max und Matthias zu verstehen. Ich hatte mir meine Füße verletzt, aber ich war glücklich: glücklich, überlebt zu haben.

2 Das Dorf

Heute sind Thomas und ich als Huberbuam bekannt. Der Name Huber ist in vielen Regionen Bayerns allerdings fast eine Plage, und auch in Palling ist die Liste der Hubers lang. Deswegen war es auch nichts Besonderes, dass unsere Mutter, Maria Huber, ihren Mädchennamen behalten durfte, als sie den Heiratsantrag unseres Vaters Thomas Huber akzeptierte. Bei so vielen Hubers im Dorf ist es nur logisch, dass man uns zu Zeiten, als wir noch in Palling zu Hause waren, nicht als Huberbuam kannte. Man orientierte sich an den Haus- und Hofnamen, und weil wir vom Riedlhof waren, hießen wir – auf gut Bayrisch – »Rialbuam«.

Mein zwei Jahre älterer Bruder Thomas, meine fünf Jahre jüngere Schwester Karina und ich sind in einem beschaulichen oberbayerischen Dorf aufgewachsen. Gut tausend Einwohner hatte Palling auch damals schon, weil der Ort im Einzugsbereich der nahen Industriestadt Traunreut liegt und sich deshalb einige Neubausiedlungen breitgemacht haben. Aber das Herz des Dorfes waren schon immer die Bauernhöfe. Der Riedlhof war einer der kleinsten Höfe in dieser kleinen Gesellschaft der Bauern.

Wenn man wie wir auf einem Hof aufwächst, ist die Arbeit im landwirtschaftlichen Betrieb der zentrale Bestandteil der Wahrnehmung. Daher sind meine frühesten Erinnerungen aus meiner Kindheit Erlebnisse, die sich am und um den Hof abgespielt haben. Die Arbeiten im Wald waren dabei für mich schon immer das absolute Highlight: als kleines Kind in den Wald mitgenommen zu werden, ihn kennenzulernen, die verschiedenen Wege, die einzelnen Bäume … Auch heute, nachdem schon so viele Jahre seit meinem letzten Einsatz bei der Waldarbeit vergangen sind, kenne ich noch jeden Winkel in diesem Wald, sehe die vielen Veränderungen, die in die Höhe gewachsenen Pflanzungen – Setzlinge, die ich mit eigener Hand gepflanzt habe und die heute schon fast wie ausgewachsene Bäume wirken.

Es ist tatsächlich ein Geschenk, wenn man als Kind in so einer »heilen Welt« aufwachsen darf. Durch das Leben auf dem Bauernhof war es für uns Kinder vollkommen natürlich, einfach immer und überall mit dabei zu sein, egal wo gerade gearbeitet wurde, im Wald, auf den Feldern, im Stall oder sonst irgendwo im Dorf. Das war uns alles ein einziger Abenteuerspielplatz, der für uns Kinder groß genug war, um die ganze Welt zu bedeuten.

Von außen betrachtet ist Palling in seinem Kern das perfekte oberbayerische Dorf schlechthin. Eine große Kirche in der Mitte, vierzehn Bauernhöfe rundherum, ein Schmied, ein Bäcker, zwei Kramerläden, zwei große Wirtshäuser, ein Bauerntheater, ein Trachtenverein und was man sonst noch so braucht. Der Frühschoppen wird gepflegt, und das Gerede im Dorf ist wichtiger als die Nachrichten in der Zeitung. Das Leben in diesem bayerischen Idyll läuft so beschaulich und gleichförmig dahin, dass man schon fast von Langeweile sprechen kann.

Aber unser Vater war ja nicht nur Landwirt, sondern auch Bergsteiger. Und zwar nicht nur irgendwie ein Bergsteiger, sondern einer, dessen Herz und dessen Seele in den Bergen wohnten. Es war für den Vater alles andere als einfach, als er als Sechzehnjähriger diese Leidenschaft in sich entdeckte. Bergsteigen war damals in Palling etwas Unbekanntes, und der Widerstand meiner Großeltern war groß. Jede Abreise meines Vaters wurde von Herzanfällen seiner Mutter begleitet, und finanziell wurde diese Spinnerei ohnehin boykottiert. Und erst die Schande, dass er jeden Sonntag die heilige Messe ignorierte! Ich war aber oft genug Zeuge, wie meine Oma gegenüber den anderen im Dorf versicherte, dass ihr Sohn die Messe eben in den Bergen besuche. Was in einem gewissen Sinn ja auch stimmte, nur dass die Kirchen, die er besuchte, Namen wie Watzmann, Matterhorn oder Montblanc hatten. Viele Wege führen zu Gott, einer davon über den Berg!

Heute ist es kaum mehr vorstellbar, dass in den unmittelbaren Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg für meinen Vater das Fahrrad oft der einzige Weg war, in die Berge zu kommen – ganze dreißig Kilometer bis zu den ersten Bergen und nicht weniger als sechzig Kilometer zum Wilden Kaiser und den geliebten Berchtesgadener Bergen. Verständlich, dass er bald davon träumte, als Bergführer in und von den Bergen zu leben. Doch wenn er auch allem Widerstand zum Trotz seine alpine Leidenschaft durchsetzte, der Verantwortung, den elterlichen Hof zu übernehmen, konnte er sich nicht entziehen.

Es dauerte auch nicht lange, bis unsere Mutter in das Geschehen eingriff. In Sachen Bergsteigen war die Mutter allerdings alles andere als der oft zitierte Untergang des Alpinismus. Für sie war das Bergsteigen zuallererst einmal die Möglichkeit, ihren Horizont endlich über die Dorfgrenzen von Tyrlbrunn, einem Nest mit sechs Bauernhöfen, hinaus zu erweitern. Auch wenn sie nie den Hang zum extremen Bergsteigen und Klettern entwickelte, war und ist sie insgesamt wohl nicht weniger in den Bergen unterwegs als unser Vater.

Unsere Eltern sind also beide in vollem Umfang passionierte Bergsteiger. So verwundert es nicht, dass wir bereits in frühester Kindheit in die Welt der Berge eingeführt wurden. Oft waren wir mit unserer Mutter beim Wandern, während der Vater mit einem seiner Spezln in irgendeiner Wand unterwegs war. An eine Episode erinnere ich mich besonders gut, die mich damals unheimlich faszinierte. Unser Vater war beim Klettern an der Bischofsmütze im Dachsteingebiet gewesen – ein Klettertag, der letztendlich im Krankenhaus endete. Er hatte einen kapitalen Vorstiegssturz hingelegt und sich eine satte Fleischwunde am Knie geholt. Als wir ihn in der Klinik besuchten, bestaunte ich den dicken Verband, hörte mir seine Geschichte an und dachte mir: Mensch, das ist ja echt spannend! Das will ich auch mal machen!

Damals war ich gerade mal fünf Jahre alt und konnte nicht wirklich verstehen, was mein Vater in den Bergen alles anstellte. Doch wenn man Thomas und mich heute als Extrembergsteiger bezeichnet, dann kann ich nur sagen: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Denn schon unser Vater war als Bergsteiger extrem. Die Dolomiten, das Wallis und vor allem das Montblanc-Gebiet: Er ließ so gut wie keine der großen, klassischen Wände der Alpen aus, sei es die Nordwand der Drei Zinnen, des Matterhorns, der Grandes Jorasses oder der Droites. Im Prinzip fehlt ihm nur noch eine einzige: die Eiger-Nordwand. Aber als Bergsteiger ist mein Vater immer noch voll dabei, und ich glaube, dass er auch diese Wand noch begehen wird. So wie er beieinander ist, ist er mit 68 Jahren noch lange nicht zu alt dafür.

3 Sport ist unser Leben

Wie in allen oberbayerischen Dörfern wird auch in Palling das kulturelle Leben vor allem durch die Kirche und die verschiedenen Vereine bestimmt. Für die einen mag es der Trachtenverein sein, für die anderen der Theaterverein, für uns war es der Sportverein. Bereits als Kleinkinder wurden wir von unseren Eltern auf die Skier gestellt und bald schon mit dem Verein losgeschickt. Skilager, Training, die Chiemgau-Rennen … Thomas, Karina und ich, wir waren jedes Mal dabei.

Von entscheidender Bedeutung für unsere Entwicklung war der Wille unserer Eltern, uns alle Ausbildungsmöglichkeiten zur Verfügung zu stellen und uns in jeder Hinsicht zu fördern. Sowohl meinem Vater wie auch meiner Mutter wurden in der Kindheit jegliche Bildung über die Volksschule hinaus verweigert – für die Arbeit am Hof braucht man kein Diplom. Meine Eltern dagegen waren sich bewusst, dass man mit unserem kleinen Hof den Lebensunterhalt nicht mehr lange würde bestreiten können.

Als ich von der Grundschule Palling ins Gymnasium Traunreut wechselte, begann ein völlig neuer Weg. Ein Weg, der mich sehr schnell von meinem Heimatort entfernte. Die Schule, die Handballmannschaft, der Kreis meiner Freunde, alles das war für mich eine neue Welt, die mich schnell und unwiederbringlich von meiner alten wegführte. Das Bergsteigen hatte eine ähnliche Wirkung. In einem Dorf wie Palling sind Bergsteiger absolute Exoten, daher gibt es auch keine eigenständige Alpenvereinssektion. Wir waren wie unsere Eltern Mitglieder bei der Sektion Trostberg, und das entfernte uns noch ein Stück mehr von Palling. Die Trostberger Hütte am Sonntagshorn wurde bald mehr zu unserer Heimat als unser Dorf.

Selbst die letzte starke Verbindung verlor immer mehr an Bedeutung: die Skiabteilung. Sie war über viele Jahre ein Lebensmittelpunkt für uns. Ich kann heute nicht mehr einschätzen, bei wie vielen Rennen wir antraten, wie oft wir beim Trainieren und bei den Skilagern des Vereins mit dabei waren – unzählige Male. Konrad Obermaier und die Seehuberbuam schafften eine schöne Gemeinschaft, in der wir über viele Jahre zu Hause waren. Sie brachten ein bewundernswertes Engagement auf, ohne dass dabei ein Olympiasieg oder auch nur ein deutscher Meistertitel in Aussicht gestanden wäre. Wir waren zwar mit Sicherheit gute Skifahrer und konnten auch einige gute Platzierungen bei den Chiemgau-Rennen herausfahren, aber das Blut eines Olympiasiegers war eben doch nicht dabei. Genau das war auch letztendlich der Grund, warum das Skifahren gegenüber dem Bergsteigen immer mehr an Boden verlor. Denn das Bergsteigen hatte viel mehr als nur Wettkämpfe zu bieten: Es hatte für mich etwas Wildes an sich, etwas, was Freiheit und Abenteuer versprach. Ich war mittlerweile zehn Jahre alt und fasziniert von der Welt der Berge, und über die Jahre wurden die Skitouren nicht nur häufiger, sondern auch immer länger. Doch mehr als alles andere prägte mich mein erster Viertausender.

Bereits ein Jahr zuvor nahm der Vater Thomas mit in die Welt der großen Berge, sie durchquerten die Ötztaler Alpen. Mensch, war ich neidisch auf die Erlebnisse, die Thomas mit nach Hause brachte! Nicht dass ich ihm all die Abenteuer nicht gegönnt hätte, nein – ich wollte nur einfach selbst dabei sein. Aber ich war eben erst zehn Jahre alt und dem Urteil meines Vaters nach noch zu jung für so etwas.

Die nächste Reise für ein Jahr später war schon geplant, und es war sonnenklar, dass Thomas zu den ganz großen Bergen wollte: zu den Viertausendern der Alpen. Monte Rosa, Liskamm, Dom, Zermatt, Saas-Fee – alles Namen, mit denen ich mittlerweile ins Bett ging und am Morgen wieder aufwachte. Noch bevor ich auch nur einen der großen Berge je gesehen hatte, wusste ich schon über alle Viertausender in den Alpen Bescheid. Ich kannte die exakte Höhe von jedem, wusste alle Routen, die Erstbesteiger. Noch waren »Die Viertausender der Alpen« und »Im extremen Fels« nur meine Traumwelten, die ich mir mithilfe von Büchern erschaffte. Doch ich lebte schon in ihnen, als wären sie bereits wahr. Und ich wusste, dass es nicht mehr lange dauern konnte.

Es gab in diesem Moment nur ein kleines Problem. Thomas war nicht davon überzeugt, dass ich in der Lage wäre, auf einen Viertausender zu steigen. Daher fürchtete er, dass wegen mir seine Träume verhindert werden könnten, und plädierte dafür, dass der kleine Bruder daheimbleiben müsse. Ich war kreuzunglücklich, tief verzweifelt. Meine Sehnsucht war übermächtig, und genau das spürte auch mein Vater. Ich kann mich noch ganz genau an den Abend erinnern, an dem Thomas nicht zu Hause war und ich die Chance hatte, den Vater voll zu bearbeiten und weichzumachen. Er hatte keine Chance! Allerdings nahm er mich nur unter einer Bedingung mit: Ich durfte bis zum Tag der Abreise nach Zermatt mit keinem Wort meine Teilnahme verraten. Er wollte sich die wochenlangen Diskussionen mit meinem Bruder ersparen.

Und tatsächlich, mein Vater hielt Wort. Anfang April war der Tag der Abreise gekommen, und ich war dabei. Meine Traumreise zu den großen Bergen der Alpen! Jetzt sollte ich diese Berge zum ersten Mal wirklich sehen. Und nicht nur sehen, sondern auch besteigen. Als erstes Ziel hatte unser Vater, der praktisch alle Viertausender der Alpen kannte, das Allalinhorn ausgewählt. Von der gewaltigen Bergwelt war ich völlig beeindruckt. Ich konnte es mir nicht so wirklich vorstellen, wie ich als kleiner Junge von elf Jahren da hochkommen sollte. Mein Bruder dagegen strotzte schon vor Selbstvertrauen. Aber mein Vater war ja dabei, und der strahlte so eine tiefe Ruhe aus, dass ich vor dem auf mich so unerreichbar Wirkenden doch nicht kapitulierte.

An den Moment, als ich, meinem Vater folgend, die letzten Meter des Gipfelgrats zum Alallinhorn hinaufstieg, kann ich mich noch heute absolut klar erinnern. Nur mehr langsam setze ich die Steigeisen, meine Beine sind bleischwer. Ich bin fix und fertig, spüre die dünne Luft, aber mein Vater gibt mir Sicherheit. Vor mir am Gipfel sehe ich Thomas, er ist schon einige Minuten vor uns angekommen. Er lacht, gratuliert mir und freut sich, dass ich trotz seines Widerstands meinen Willen durchgesetzt habe, dass wir jetzt zusammen sind und zusammen diese großartige Welt der Viertausender entdecken können. Ich lache zurück, bedanke mich bei meinem Vater und setze mich einfach nur hin, völlig verausgabt von der Anstrengung und doch so glücklich! Lange habe ich die Leidenschaft schon in mir getragen, habe sie in meinen Träumen ausgelebt. Aber jetzt bin ich oben, schaue nach unten und verfolge die Spur, die wir heraufgestiegen sind. Trotz der Verausgabung fühle ich mich leicht, frei. Weg ist die ganze Anspannung, die ich vor der Reise ins Wallis und während des Aufstiegs mit mir herumgetragen habe.

Als kleiner Junge von elf Jahren auf einem der großen Berge der Alpen zu stehen, in der Höhe, in der Kälte, in der Ausgesetztheit, inmitten der weißen Wüste der Gletscherwelt, war unheimlich beeindruckend. Die zwei Wochen, die wir im Wallis unterwegs waren, überzeugten mich endgültig, welchen Weg ich gehen wollte. Ich war so fasziniert von diesen großen Bergen, ihren gewaltigen Gletschern, der so lebensfeindlichen Welt, in der man doch überleben konnte! Und es war klar, dass ich mehr wollte. Bereits auf dem Weg nach Hause bearbeiteten Thomas und ich unseren Vater, denn wir wollten neben der großen Höhe auch den zweiten Mythos des Bergsteigens kennenlernen: die senkrechte Welt des Kletterns. Schon lange musste uns der Vater keine Vorschläge mehr machen. Wir wussten längst selbst, was wir wollten.

Die Hochtouren im Wallis änderten mein Leben mehr als alles andere. Der Lebensmittelpunkt von Thomas und mir war natürlich nach wie vor unser Zuhause in Palling, darüber hinaus hatten wir aber jetzt unsere eigene Welt gefunden. Selbst an den Nachmittagen, an denen wir in Palling waren, spielte sich unser Leben nicht mehr im Dorf ab, denn außer wenn es Arbeit im Wald gab, waren wir mit dem Rad unterwegs zur Burg bei Stein an der Traun. Durch unser nachhaltiges Drängen war Thomas gerade in den Genuss gekommen, dass der Vater ihn zu ersten Klettertouren mitgenommen hatte. Ich selbst war zwar noch nicht mit im Spiel, aber beim Training wollte ich ganz klar dabei sein. Die Burg in Stein an der Traun hatte uns der Vater gezeigt: Die schweren Mauern aus Nagelfluh eigneten sich perfekt zum Klettern. Herausgefallene Kiesel hatten Löcher unterschiedlicher Größe hinterlassen, die Wände waren immer senkrecht, Klettermöglichkeiten gab es von leicht bis schwer und meistens in Absprunghöhe. Und wir hatten damals noch das Glück, die Freiheit zu genießen: Keiner störte sich an unserem Tun, keiner dachte daran, uns den Spaß verbieten zu wollen. Natürlich war ich deshalb noch lange kein Kletterer; der Begriff Bouldern existierte damals noch nicht, und auch ich selbst fühlte mich nicht als »echter« Kletterer. Aber wenigstens konnte ich so meinem Vater und meinem Bruder zeigen, dass ich mich schon ganz gut festhalten konnte – und verfolgte dabei natürlich die Strategie, dass es nur eine Frage der Zeit sein konnte, bis ich mal mit von der Partie sein würde.

4 Der Kleine Watzmann

Der Haken an der ganzen Sache war meine Mutter. Nicht dass sie unserer Begeisterung für die Berge im Weg stehen wollte, ganz und gar nicht, sie war ja oft genug selbst dabei und förderte unser Bergsteigen in jeder Hinsicht. Aber sie war strikt dagegen, dass mein Vater mit uns beiden gleichzeitig zum Klettern ging. Es reichte schon bei den Skitouren, dass wir zusammen unterwegs waren – beim Klettern auch noch, das war ihr zu viel!

Also musste ich mich noch in Geduld üben und mich damit zufriedengeben, dass sich meine Kletteraktivitäten weiterhin auf die Steiner Burg beschränkten. Aber, um ehrlich zu sein, so lange dauerte es gar nicht. Kaum war der nächste Winter mit einer weiteren Reise ins Wallis vorbei, trafen Thomas und ich an der Steiner Burg zwei Kletterer, die sich im Frühjahr ganz offensichtlich für die kommende Sommersaison optimal vorbereiten wollten: Wallner Gottfried und Mussner Fritz, die zwei besten Kletterer aus Trostberg. Und die hatten schon gesehen, dass wir zwei uns gar nicht so dumm anstellten. Für mich interessierten sie sich zwar weniger, ich war ja auch wirklich noch zu klein, als dass ich als ernst zu nehmender Seilpartner in Frage gekommen wäre, aber das war mir egal. Hauptsache, Thomas fand einen Kletterpartner – dann konnte ich meinen Vater ganz für mich allein in Beschlag nehmen!

Nur zwei Wochen später war die letzte Hürde zur senkrechten Welt des Kletterns überwunden. Thomas war mit den Trostbergern unterwegs in den Wilden Kaiser, und so kam mir mein Vater nicht aus. Von Berchtesgaden stiegen wir auf zur Kührointalm. Ich war angespannt bis zum Letzten. Nicht nur wegen der freudigen Erwartung, dass mein Traum jetzt endlich wahr werden würde, darüber hinaus war auch wirklich Angst dabei. Angst vor der Ungewissheit, wie es mir beim Klettern ergehen würde. War ich mit meinen zwölf Jahren nicht doch noch zu klein? Wie würde es sein, wenn die Wand senkrecht unter meinen Füßen abbricht? Und das nicht nur ein paar Meter, sondern gleich 300? Es war einer der Momente, in denen man sich wünscht, dass es irgendwo noch einen Ausweg gibt. Aber der Ausweg existierte nicht, und überdies war mein Verlangen viel zu stark, übermächtig die Anziehungskraft, die von der mir noch unbekannten Welt ausging.

Morgen werden wir am Watzmann klettern. Wenn es auch nur die Westwand des Kleinen Watzmanns ist, so schwingt doch der berühmte Name mit. Der Watzmann, das Wahrzeichen von Berchtesgaden, der schönste Berg der bayerischen Alpen. Seine fast 2000 Meter hohe Ostwand ist die größte Wand der Ostalpen. Das erste Mal, dass ich den Berg nicht nur von unten sehe, dass ich die Routen nicht nur aus Beschreibungen kennenlerne – nein, morgen werde ich den Fels dieses berühmten Berges mit meinen eigenen Händen berühren!

Am nächsten Morgen steigen wir zum Fuß der Westwand des Kleinen Watzmanns auf, einer schönen, 300 Meter hohen Wand aus bestem Kalk, die steil und beeindruckend nach oben zieht. Die »Alte Westwand« ist eine geschickt gewählte Führe, welche die natürlichen Schwachstellen der Wand benutzt, um eine für den dritten Schwierigkeitsgrad erstaunlich steile Wand zu überwinden. Mein Vater gibt mir den Brustgurt und seilt mich an. Meine Nervosität ist nicht zu übersehen; ich bin so aufgeregt, dass ich am liebsten davonlaufen würde. Aber mein Vater vermittelt Ruhe, strahlt einfach eine große Souveränität aus, und wenigstens ist der Beginn der Route noch nicht allzu steil. Er steigt los und hat bald einen guten Stand erreicht. Er zieht das Seil ein, legt es über einen Zacken und holt mich nach. Völlig losgelöst vom Rest der Welt mache ich die ersten Schritte in diese steile Welt. Ganz bewusst prüfe ich jeden Griff, den ich in die Hand nehme, steige hoch, suche nach dem nächsten Griff. Dabei ist die Kletterei weit weniger schwierig, als ich erwartet habe. Überall entdecke ich große Griffe und Tritte, oft sogar kleine Absätze, die ich von unten nicht gesehen habe. Es dauert gar nicht lange, und schon bin ich oben beim Vater.

Weiter geht es, und mit jedem Meter wird die Wand steiler. Wir folgen einer langen Rampe, die uns nach links schräg aufwärts durch den gesamten unteren Wandteil führt. Am Schluss wird es zum ersten Mal richtig ausgesetzt. Mein Vater zieht das Seil ein, das direkt vor mir um die Ecke verschwindet, und ich steige auf die Kante hinaus. Plötzlich ist der Blick nach unten frei, kein Fels mehr unter meinen Kletterschuhen, nur noch Luft, 200 Meter Abgrund. Ein Moment, der mir richtiggehend einfährt. Wellen von Adrenalin durchstreifen mich, ich steige vor, dann wieder zurück. Da ist der Griff, den ich erreichen soll, ich sehe ihn genau! Aber ich kann doch nicht, muss zurück, mich sammeln. Noch nie hatte ich derart viel Luft unter mir. Mein Vater muntert mich auf, redet mir gut zu. Ich weiß, dass ich es kann, aber ich brauche noch ein wenig. Tief durchatmen, nochmals durchatmen, und dann steige ich ein zweites Mal hinaus an die Kante. Da ist der Griff! Ich schaue nicht mehr nach unten, sondern konzentriere meinen Blick auf diesen Griff, dieses kleine Detail inmitten dieser großen Wand. Langsam, wie in Zeitlupe bewege ich mich auf ihn zu, nehme ihn und kann jetzt auch nicht mehr zurück. Ich hänge mit dem Körper leicht schräg an der Kante, ich muss die Füße nachsetzen, und mit einem Mal bin ich gezwungen, nach unten zu schauen, direkt in den Abgrund. Für einen Moment bewegt sich gar nichts. Ich verharre in meiner Position und starre mit weit offenen Augen in diese bodenlose Tiefe. »Jetzt steig schon rüber!«, treibt mich mein Vater an und lässt mich damit aus meiner Starre wieder auftauchen. Schnell steige ich mit den Füßen nach, und die Stelle liegt hinter mir.

Ich glaube, dass ich die Ausgesetztheit nie mehr sonst in meinem Leben so intensiv wahrgenommen habe. Es war meine erste Begegnung mit dem Abgrund. Auch wenn ich mich später mit sehr viel größeren Wänden und noch stärker ausgesetzten Kletterstellen konfrontierte, die Intensität der ersten Begegnung übertrafen sie nicht. Die Erfahrung beim ersten Mal, mit der völligen Unwissenheit, mit all meinen unschuldigen Träumen, war einzigartig. Nie wird es gelingen, diese erste Erfahrung zu kopieren, diese Einzigartigkeit zu multiplizieren. Deshalb ist in meiner Erinnerung diese erste Begegnung mit der großen Ausgesetztheit auch heute noch so unvergleichlich lebendig, farbenfroh und klar.

In der letzten Seillänge wurde es nochmals richtig steil, über uns ein Kamin, darüber nur mehr der blaue Himmel. Mein Vater spreizte den ausgesetzten Kamin hinauf und holte mich nach. Nur noch wenige Meter waren zu klettern, aber ich war schon recht mitgenommen und müde, kämpfte mich langsam dem Ende entgegen. Direkt über mir verschwand das Seil, ich stieg der Sonne entgegen, hinein in das warme Licht des Nachmittags. Nur wenige Meter weiter stand mein Vater. Ich war überglücklich. Ich hatte mir das so intensiv gewünscht, hatte gehofft, gezweifelt und hatte es jetzt doch geschafft. Ich fiel meinem Vater in die Arme, unendlich dankbar für das, was ich an diesem Tag mit ihm erleben durfte.

5 Das scharfe Ende des Seils

Nach dieser ersten Klettertour kam es leider noch nicht zu der Regelmäßigkeit, die ich mir gewünscht hätte. Nach wie vor machte Thomas seine Vormachtstellung als Erstgeborener geltend und nahm an den meisten Wochenenden unseren Vater in Beschlag. Erst als ich vierzehn war, hatte sich Thomas vollständig in der Runde der Traunsteiner und Trostberger Kletterer etabliert und war vor allem immer öfter mit dem Mussner Fritz unterwegs. Lange musste ich auf diese Zeit warten, aber dann konnte es endlich richtig losgehen für mich.

Ich hatte natürlich auch schon einen strategischen Plan erarbeitet – einen Plan, mit dem ich möglichst schnell zum vollwertigen Kletterer aufsteigen sollte. Ein paar Routen hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon gemacht, aber ich war trotzdem noch kein richtiger Kletterer, denn ich war jeweils als Seilzweiter meinem Vater gefolgt. Nicht umsonst heißt es, am scharfen Ende des Seils zu klettern, wenn man im Vorstieg geht. Nicht nur, dass kein Seil die Richtung vorgibt und man sich seinen Weg, die richtige Route, erst suchen muss, vor allem ist ein Vorsteigersturz im alpinen Gelände immer mit einem hohen Gefahrenpotenzial verbunden. Anspruchsvolle Kletterei ist dabei oft weniger riskant als das vermeintlich leichte Gelände, denn in den schwierigsten Seillängen finden sich vor allem in klassischen Kletterführen immer ausreichend Haken zur Sicherung. Dagegen ist ein Sturz im leichten, geneigten Fels fast immer mit schwerwiegenden Verletzungen verbunden; der Körper wird nicht wie im steilen Gelände sanft durch das Seil aufgefangen, sondern schlägt auf den Absätzen im flacheren Gelände mehr oder weniger hart auf.

Unser Vater war stets bestrebt, uns zu kompletten Bergsteigern auszubilden, und dabei spielt das Vorsteigen im Fels eine zentrale Rolle. In jenem Sommer hatte er mich schon auf mehr Touren mitgenommen als zusammengenommen in den Jahren zuvor, und ich entwickelte langsam ein gewisses Selbstvertrauen. Meine anfängliche Anspannung hatte sich gelegt, ich konnte mich frei bewegen und die Steilheit in vollem Umfang wahrnehmen, ohne dabei nervös zu werden. Es war naheliegend, dass wir dabei vor allem in den Berchtesgadener Alpen und im Wilden Kaiser unterwegs waren – Thomas und ich haben das Glück, in der Nähe eines wahren Kletterparadieses aufgewachsen zu sein. Die Nördlichen Kalkalpen sind ein Traumland aus bestem, steilem Fels, dazu leicht zugänglich und mit Wänden in allen Expositionen, sodass Klettern fast zu jeder Jahreszeit möglich ist.

Im Herbst, bei einer der letzten Gelegenheiten vor dem Winter, waren wir noch einmal im Kaiser, an der Christaturmkante zwischen Hinterer Karlspitze und Fleischbank. Ein altbekannter Klassiker im fünften Grad, nicht allzu lang, trotzdem eine wunderschöne, elegante Kletterei, vor allem wenn man wie wir die Kante direkt erklettert. Es kam ganz plötzlich und völlig überraschend: »Die Seillänge steigst jetzt du vor!«, forderte mich mein Vater auf. Ich war nicht einmal besonders nervös. Laut Topo, das den Verlauf der Route anhand der topografischen Merkmale zeichnerisch darstellte, steckten einige Haken in der Seillänge, die meisten konnten wir sogar schon vom Standplatz aus sehen. Ich hängte mir die Expressschlingen sowie einige Klemmkeile an den Klettergurt und begann zu klettern. Nun stieg in mir doch eine gewisse Spannung hoch, aber es war wohl eher die Erregung, endlich einmal wirklich zu klettern – im Vorstieg unterwegs zu sein, die Freiheit zu erleben, mir meinen eigenen Weg zu suchen, mit der Aussicht, irgendwann überall hingehen zu können, wohin ich wollte. Noch war ich aber froh, dass mein Vater mit dabei war, denn mit seiner Ruhe vermittelte er mir, dass ich dieser Aufgabe vollständig gewachsen sei, und diese Überzeugung übertrug sich auf mich und meinen Kletterfluss. Nach vier Metern schon kam der erste Haken. Ich hatte einen guten Griff in der Hand, nahm die Expressschlinge vom Gurt, hängte sie in den Haken und anschließend das Seil ein. Alles war so natürlich, als hätte ich es schon einmal gemacht. Auch die nächsten Meter, auf denen sich der Fels ein wenig aufsteilte, machten mich nicht nervös. Mittendrin ein Haken, ein Ziel, auf das ich mich konzentrieren konnte, und auch die Griffe waren gut, beim Training an der Burg war ich schon viel Schwierigeres geklettert. Zug um Zug kletterte ich über den steilsten Teil der Kante, ohne Stocken, ohne Zweifeln, und holte meinen Vater nach, der sich für mich nicht weniger freute als ich für mich selbst.

Zu Hause schrieb ich euphorisch in mein kleines Tourenbuch, dass ich das erste Mal im Vorstieg unterwegs gewesen und damit jetzt ein »richtiger« Kletterer war. Und ich träumte weiter, verfolgte weiter meinen Plan. Bereits im Frühjahr wurde es Standard, dass mein Vater mich gerade in den schwierigsten Seillängen immer wieder mal vorausschickte und mir so die Chance gab, mich schnell zu einem selbstständigen Bergsteiger zu entwickeln.

6 Der Kaiser ruft

Der Wilde Kaiser gehört nicht weniger als die Berchtesgadener Alpen zu meiner Bergheimat. Die Steinerne Rinne ist fast so etwas wie ein aufgeschlagenes Buch der Klettergeschichte. Zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts waren die Bergsteiger aus München und Wien die wohl innovativsten Kletterer der Alpen. Aus der Wiener wie der Münchner Schule kamen Kletterer, die heute aus der Klettergeschichte nicht mehr wegzudenken sind.

Paul Preuß zum Beispiel, der geniale Denker und begabteste Freikletterer der Wiener Schule. Preuß war nicht irgendein Kletterer, er war der bedeutendste Kletterer seiner Zeit: wegen seiner Aussagen, seines Einflusses, seiner Ideen und der Qualität seiner Besteigungen. Preuß predigte den freiwilligen Verzicht auf die Technik. Er sah das Klettern als eine natürliche Fähigkeit des Menschen an und wollte diese Einstellung kompromisslos leben: »In der Selbstbeschränkung liegt die Kunst des Meisters.« Seine Richtlinie war, dass größere Schwierigkeiten auch gesteigertes Können verlangen. Es sollte auf keinen Fall der technische Aufwand sein, der höhere Schwierigkeiten ermöglicht – der Mensch sollte an einem Problem so lange wachsen, bis er diesem gewachsen war. Das waren damals schon die Ideen der Freikletterer unserer Tage.

Von der Münchner Schule her kam Hans Dülfer. Er war um nichts weniger begabt als Preuß, aber durchaus bereit, den ehrenhaften Verzicht zu vernachlässigen. Berühmt sind seine Seilzugquergänge in der Fleischbank-Ostwand, Meisterleistungen ihrer Zeit und Marksteine in der Geschichte. Nicht weniger als in anderen berühmten Gebirgen der Welt wurden im Wilden Kaiser die Grundsteine des modernen Kletterns gelegt, und bis heute ist der Kaiser ein Klettergebiet geblieben, von dem neue Impulse ausgehen.

Im Frühjahr 1984 waren wir wieder einmal in der mittlerweile gewohnten Konstellation unterwegs. Thomas und Fritz wählten sich die Südostverschneidung an der Fleischbank zum Ziel, und ich kletterte mit meinem Vater links daneben die »Wießner/ Rossi«. Solche Tage waren immer unheimlich schöne Erlebnisse. Ich war höchst zufrieden, mit jeder einzelnen Tour als Kletterer zu reifen, war absolut glücklich, mit dabei zu sein und dazuzugehören.

Wenn uns das Klettern zu so glücklichen Menschen machte – konnte man es uns verübeln, dass wir an überhaupt nichts anderes mehr dachten? Wenn es nach uns gegangen wäre, dann wären wir jeden freien Tag klettern gegangen. Aber wir wuchsen eben nicht mitten in den Bergen auf, und das empfanden wir gerade in den Ferien als Makel. Wir hatten Zeit ohne Ende, hatten noch viel mehr Motivation –zu dumm, dass alle anderen arbeiten mussten. Da saßen wir nun. In den Sommerferien. In Palling. Die Berge weit weg.

Es war kein leichtes Unterfangen, unsere Mutter zu überzeugen. Der Vater traute uns durchaus zu, dass wir in den Bergen auch allein zurechtkämen und den Überblick behielten. Aber unserer Mutter eine Garantie zu geben fiel ihm dann doch schwer. Klar, durch ihn war es zu dieser ganzen Bergsteigerei gekommen, und wenn etwas passieren würde, dann wäre er es, der sich Vorwürfe machen und gefallen lassen müsste. Trotzdem schafften wir es irgendwie: Unter einigen Auflagen fuhr uns die Mutter in der letzten Ferienwoche in den Wilden Kaiser.

Ich kannte ihn ja schon, den Kaiser, aber immer war der Vater dabei gewesen, diese mächtige Vertrauensfigur. Dieses Mal war alles anders. Als Thomas und ich von der Wochenbrunner Alm zur Gaudeamushütte hinaufstiegen, sah der Kaiser viel steiler aus, abweisender, glatter, und ich bekam tiefen Respekt vor den hohen Wänden. Ich wusste zwar, dass Thomas jetzt schon viele schwierige Routen abgehakt hatte, trotzdem war auch er, wie ich mit meinem Vater, immer mit einem Partner unterwegs gewesen, der wesentlich erfahrener war als er selbst. Mein Bruder war jedoch voller Selbstvertrauen. Ich glaube, er freute sich sogar, dass er endlich einmal die volle Verantwortung übernehmen musste. Ich dagegen war eher überwältigt. Zum Glück war nicht ich verantwortlich, aber diesmal war es eben nicht der Vater, sondern Thomas, der die Verantwortung übernahm, und genau das flößte mir diesen großen Respekt ein. Es war das erste Mal, dass mein Vater nicht dabei war.

Wir spürten genau, dass die Mutter nicht übermäßig begeistert war, als sie uns nach Ellmau brachte. Aber wir hatten unsere Auflagen. Jeden Tag mussten wir abends anrufen und Bericht erstatten. Außerdem war abgemacht, dass ich nur nachsteigen sollte und dass wir keine Route machen durften, die über den fünften Grad hinausging. Dabei war uns beiden schon von vornherein klar, dass wir dieses Versprechen nie einhalten würden. Es einzuhalten wäre für uns eine Tortur gewesen, wie sie Tantalos aus der griechischen Sagenwelt erleiden musste. Inmitten des Wilden Kaisers zu sein und die großen Klassiker des sechsten Grades nicht klettern zu dürfen wäre nicht besser, als mit den Füßen im Wasser zu stehen wie Tantalos: Wasser, das aber immer genau in dem Augenblick zurückweicht, wenn er davon trinken will. Ich glaube, dass unser Vater insgeheim wusste, dass wir uns an diese Abmachung nicht halten würden. Er hoffte lediglich, durch die Einschränkungen unseren grenzenlosen Ehrgeiz zumindest ein kleines bisschen bremsen zu können.

Letztendlich waren wir aber auch brave Buam! Wir hielten uns immerhin daran, uns nur mit Klassikern auseinanderzusetzen. Am ersten Tag legten wir gleich voll los. Am Vormittag kletterten wir die »Göttner« an der Karlspitze, und nachdem wir schon mittags wieder unten im Kar standen, konnten wir es natürlich nicht sein lassen, hinüber zum Bauernpredigtstuhl zu gehen und in die »Alte Westwand« einzusteigen. Bei der ersten Route hatten wir uns noch an die Abmachung, dass ich nur nachsteigen sollte, gehalten. Am Einstieg zur »Alten Westwand« aber wollte ich dann doch meinen Kopf durchsetzen. Thomas gab zwar zu bedenken, dass es der ausdrückliche Wunsch des Vaters gewesen sei, dass er, Thomas, die Verantwortung trage. Aber mein großer Bruder hatte kein leichtes Spiel mit mir. Weder wollte ich die Nummer eins in der Seilschaft sein, noch hatte ich das Gefühl, als Vorsteiger mit Thomas mithalten zu können – aber anders als in der Seilschaft mit dem Vater hatte ich vor allem den Wunsch, dass wir beide, Thomas und ich, irgendwann eine gleichwertige Seilschaft bilden würden. Und irgendwann muss man damit ja mal anfangen.

Es war offensichtlich, dass Thomas nicht unbedingt wohl war, als ich in die erste Seillänge einstieg. Er wusste aber andererseits auch, dass dies ohnehin irgendwann unumgänglich sein würde. Wir machten also unseren Weg durch diese wunderschöne, sehr steile Wand. Mit jeder Seillänge mehr wurde ich aber auch mit etwas konfrontiert, was ich bis dahin in diesem Maß noch nicht kennengelernt hatte: Ich hatte Krämpfe in den Händen und in den Unterarmen. Zum einen wurde die Zahl der gekletterten Seillängen immer größer, zum anderen war die Wand wirklich steil und damit kraftraubend. In der letzten schwierigen Seillänge wurde es dann richtig eng – immer genau dann, wenn ich hinaufgreifen wollte, verkrampften sich meine Hände so, dass ich die Griffe gar nicht nehmen konnte. Ich war fast am Verzweifeln, versuchte ständig, Rastpunkte zu finden, damit sich meine Hände wieder erholen konnten. Totaler Kraftverlust. Klar, dass Thomas ab diesem Punkt ganz selbstverständlich den Vorstieg und damit die Verantwortung übernahm. Ich war am Ende, musste mir das auch eingestehen, und war andererseits froh, dass Thomas die Route absolut souverän zu Ende brachte. Wobei ich auch nicht enttäuscht oder desillusioniert gewesen wäre, wenn wir es nicht geschafft hätten. Ich hatte alles gegeben und war mit dem, was wir erreicht hatten, überglücklich.

Abends, zurück auf der Gaudeamushütte, waren wir schon wieder fleißig am Pläneschmieden. Dem Vater hatten wir am Telefon von der Begehung der »Göttner« an der Karlspitze erzählt. Damit hatten wir die schwierigste der mit ihm abgesprochenen Touren schon gemacht. Worauf er sich veranlasst sah, uns ins Gewissen zu reden: »Piano machen!« Außerdem gab er uns zu bedenken, dass der nächste Tag Regen bringen könnte. Klar wollten wir piano machen! Am nächsten Morgen ging es weiter in die »Neue Südwand« der Hochgrubachspitze. Die Gipfel waren in den Wolken versteckt, wir dagegen umso motivierter. Wir fanden das spannend: in eine Wand einzusteigen, die wir noch nicht einmal sahen. Nach der Hälfte wurde es dann aber auch wirklich spannend. Thomas hatte aufgrund des desolaten Zustands meiner Unterarme ohnehin die Führung übernommen, als es in einer nach rechts hinaufziehenden Hangelschuppe zu regnen begann. Mist! Wir diskutierten hin und her. Schließlich war Thomas auf dem Weg nach unten und kletterte die ganze Seillänge wieder zurück. Kaum war er am Standplatz angekommen, hörte es natürlich zu regnen auf, und wir begannen erneut, uns zu beratschlagen. Die Tour ist zwar sicher noch länger da, wie die anderen immer sagen, aber was soll das schon heißen? Wenn wir die Tour heute machen, dann können wir beim nächsten Mal schon wieder eine andere machen! Wir sind da, die Tour ist da, also machen wir sie!

Und wie froh waren wir über unsere Entscheidung, denn die nächsten zwei Tage brachten schlechtes Wetter. Alles war perfekt: Wir hatten unsere Tour noch gemacht und waren jetzt von dem vielen Klettern so platt, dass wir ohnehin einen Ruhetag brauchten. Mit der Zeit hatten wir uns die Sympathie des Hüttenwirts erobert und genossen vor allem beim Abendessen eine Vorzugsbehandlung. Denn so jung, wie wir noch waren, so hungrig waren wir auch. Hansjörg Hochfilzer hatte über die Tage genau beobachtet, in welchen Routen wir unterwegs gewesen waren. Einerseits nahm er seine Verantwortung als Hüttenwirt wahr, andererseits gefiel ihm, wie mein Bruder mit mir in die steilsten Wände des Wilden Kaisers zog. Am Abend vor dem letzten Tag setzte er dann sogar noch einen kleinen Preis aus. Thomas und ich hatten uns den »Lucke/Strobl-Riss« am Bauernpredigtstuhl vorgenommen, klassisch bewertet eine Tour im Grad VI–/A0, in freier Kletterei der obere sechste Grad. Das freie Klettern war gerade dabei, die alpinen Wände zu erobern. »Wenn ihr zwoa durch den ›Lucke/Strobl‹ kletterts, ohne dass ia eich an den Hackln festhoids, dann gib i eich oan aus!« Und genau das machten wir. Angespornt durch das Versprechen von Hansjörg setzten wir alles daran: Wir kämpften, waren mehr als einmal am Limit unseres Könnens, aber am Abend konnten wir unseren Preis in Empfang nehmen. Für mich gab’s nach wie vor nur Limo. Thomas als der Ältere hatte das Privileg, eine Radlermaß als Preis zu bekommen.

7 Die Huberbuam

Zu der Zeit, als Thomas mit den Trostbergern und den Traunsteinern unterwegs war und ich mit dem Vater meine Touren unternahm, waren wir als Kletterer fanatischer, als wir es heute sind. In unseren Köpfen existierte, egal zu welcher Tageszeit, nur eines: das Klettern. Sosehr uns damals die Leidenschaft für das Klettern schon vereinte, in den Bergen waren Thomas und ich als Seilschaft dann doch noch nicht recht existent. Wir waren beide noch darauf angewiesen, von anderen in die Berge mitgenommen zu werden. Im Grunde genommen war uns das auch egal. Hauptsache, jedes Wochenende ging es in irgendeine Wand!

Was wir in den Bergen noch nicht verwirklichen konnten, lebten wir unter der Woche daheim umso intensiver aus: die Seilschaft. Unter der Mithilfe unseres Vaters hatten wir uns im Heuboden unseres Stalls einen kleinen Klettergarten eingerichtet. Über den ganzen Dachstuhl verteilt gab es Kletterrouten, die wir entweder technisch oder frei klettern konnten. Dazu schlugen wir zu einem großen U umgebogene Nägel, denen wir vorher jeweils den Kopf abgeflext hatten, in die schweren Holzbalken und hatten so perfekte Sicherungen. Entweder wir hangelten die Holzbalken entlang, bis uns die Kraft ausging, oder wir baumelten in den Trittleitern, bis uns schwindlig wurde. Schlingenstände, Pendelquergänge, Abseilen aus dem Dach, fünfzehn Meter lange Hangelquergänge – alles war in unserem kleinen Klettergarten möglich. Nachdem wir ein erstes Mal fasziniert die Bilder der amerikanischen Kultroute »Separate Reality« entdeckt hatten, bauten wir in unserem Heuboden sogar die bayerische Version dieses berühmten, sieben Meter ausladenden Rissdaches nach. Zwar wurde unser Dach schwieriger als das Original und war uns daher auch viel zu schwer, aber wir hatten uns damit ein Projekt geschaffen, das wir als dauerhaftes Ziel anstreben konnten, ein Ziel, das noch weit weg war und uns ständig zeigte, dass wir noch etwas zu tun hatten.

Dann gab es auf dem Hof noch den Boskop-Apfelbaum, einen wunderschönen Baum, mit Ästen in allen Neigungen und in alle Richtungen. In ihn hinein projizierten wir mit unserer Fantasie die wildesten Routen. Und es mussten schon die härtesten sein! »Im extremen Fels« wurde unser Leitfaden, denn das Buch von Walter Pause war damals die Kultlektüre, jeder orientierte sich an dieser Auswahl der hundert bedeutendsten Extremkletterrouten der Alpen. Der Bewertung nach die härteste Route der Pause-Bibel war die Südwand des Torre Trieste in den Dolomiten. Klar, dass die härteste Route an unserem Apfelbaum auch die »Carlesso/Sandri« am Torre Trieste darstellte. Da durften wir dann natürlich nicht mehr um die Äste herumgreifen, sondern beschränkten uns auf die Griffe, welche die knollige Rinde an den Seiten und auf der Unterseite des dicken Astes zu bieten hatte. Nur so wurde es richtig hart, nur so war es richtig gut! Zum Abschluss noch ein extrem langer technischer Zug, für den wir in die letzte Sprosse der Leiter stiegen, und schon hatte die Route ihre VI+/A3, genauso wie das große Original am Torre Trieste.

Ende der Leseprobe