Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

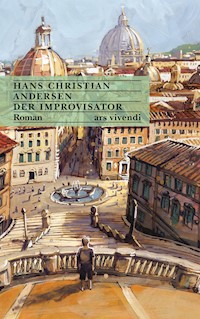

- Herausgeber: ars vivendi

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: ars vivendi Bibliothek

- Sprache: Deutsch

"[...] Meine ganze Seele war in Bewegung; wegen meines Gesanges mit Schmeicheleien überhäuft, und meiner Kraft mir bewußt, bedurfte es nur Annunziatas Bitte, und zum erstenmal, seitdem ich erwachsen war, hatte ich die Dreistigkeit, eine Improvisation zu wagen. Ich nahm ihre Guitarre, und sie gab mir das Wort "Unsterblichkeit" auf. Ich überlegte den reichen Stoff, griff einige Accorde und begann nun mein Gedicht, wie es unmittelbar meiner Seele entquoll [...]." Die Geschichte von dem italienischen Waisenjungen Antonio, dem "Improvisator", ist Hans Christian Andersens erster Roman, der im Zusammenhang mit seinen Reisen durch Italien im Jahr 1835 entstand.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 577

Veröffentlichungsjahr: 2004

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

ars vivendi Bibliothek Band 24

HANS CHRISTIAN ANDERSEN

DER IMPROVISATOR

Roman in zwei Teilen

Aus dem Dänischen von Jörg Scherzer

ars vivendi verlag Cadolzburg

Die dänische Originalausgabe erschien 1835 unter dem Titel:Improvisatoren: Original Roman i to Dele Die Übersetzung folgt der Ausgabe von Det Danske Sprog- og Litteraturselskabet, hg. von Mogens Brønstedt, Kopenhagen 1995.

1. Auflage© 2004 by ars vivendi verlagGmbH & Co. KG, CadolzburgLektorat: Helga BlumGestaltung: Armin StinglUmschlagillustration: Anton AtzenhoferGesetzt aus der ITC New BaskervilleISBN 3-89716-517-1eISBN 978-3-86913-647-9

Herrn Hofrat Collin und seiner vortrefflichen Ehefrau, in denen ich Eltern fand, ihren Kindern, in denen ich Geschwister fand, dem liebsten aller Elternhäuser bringe ich mit dem Herzen des Sohnes und des Bruders dies dar, das Beste, was ich besitze. Der Autor

ERSTER TEIL

1. MEINE ERSTE UMGEBUNG

Wer je in Rom gewesen ist, dem ist die Piazza Barberina wohlbekannt, jener große Platz mit der schönen Fontäne, wo der Triton die sprudelnde Muschelschale leert, aus der das Wasser ellenweit gen Himmel springt. Wer nicht dort gewesen ist, kennt diesen Platz von Kupferstichen; nur schade, daß sich auf diesen nicht das Eckhaus an der Via Felice befindet, jenes hohe Eckhaus, bei dem das Wasser durch drei Rohre aus der Mauer hinunter in das steinerne Bassin läuft. – Eben dieses Haus ist von besonderem Interesse für mich, denn dort wurde ich geboren. Schaue ich auf meine frühe Kindheit zurück, welch ein buntes Durcheinander von Erinnerungen. Ich weiß selbst nicht, wo beginnen, und betrachte ich das Drama meines Lebens, so weiß ich um so weniger, wie ich es zusammenfügen, was ich als unwesentlich übergehen soll und welche Punkte sich eignen, ein Gesamtbild zu ergeben. Was für mich interessant ist, interessiert einen Fremden womöglich nicht. Wahrhaftig und natürlich will ich dieses große Abenteuer erzählen, und doch kommt die Eitelkeit ins Spiel, die schlimme Eitelkeit. Die Lust zu gefallen! Bereits in meiner Jugend schoß sie ins Kraut, und sie ist seither, wie das biblische Senfkorn, hoch zum Himmel gewachsen und zu einem mächtigen Baum geworden, in dem sich meine Leidenschaften ihr Nest suchten.

Hierauf deutet eine meiner ersten Erinnerungen hin. Sechs Jahre war ich ungefähr alt und spielte bei der Kapuzinerkirche mit anderen Kindern, die alle jünger waren als ich. An der Kirchentür befand sich ein kleines Messingkreuz, es saß ungefähr auf der Mitte der Tür, und ich konnte es gerade noch mit der Hand erreichen. Immer, wenn unsere Mütter mit uns dort vorüberkamen, hoben sie uns hoch, damit wir dieses heilige Zeichen küßten. Als wir Kinder nun dort spielten, fragte einer der Kleinsten, warum das Jesuskind denn niemals mit uns spiele. Ich war der Klügere und gab zur Antwort, er hinge ja am Kreuz. Wir gingen also hin, und obwohl wir das Kreuz leer vorfanden, wollten wir, wie unsere Mütter es uns gelehrt hatten, ihn dort küssen, reichten jedoch nicht so weit und hoben uns gegenseitig hoch. Doch während wir den Mund zum Kusse spitzten, verließen den, der hochhob, die Kräfte, woraufhin der Küssende, gerade als sein Mund das unsichtbare Jesuskind berühren wollte, zu Boden fiel. In diesem Augenblick kam meine Mutter vorüber, und als sie unser Spiel sah, blieb sie stehen, faltete die Hände und sagte: »Ihr seid wahrlich Gottes Engel!« Und zu mir sagte sie: »Und du bist mein Engel!« und küßte mich.

Ich hörte, wie sie der Nachbarin gegenüber wiederholte, welch unschuldiger Engel ich sei, und das gefiel mir sehr, wodurch meine Unschuld abnahm. Zum ersten Male fiel hier das Samenkorn der Eitelkeit in die kindliche Unschuld, wie beim Basilisken, der sterben muß, wenn er sich selbst sieht.

Beichtvater meiner Mutter war der Kapuzinermönch Fra Martino, und ihm berichtete sie, welch frommes Kind ich sei. Ich konnte meine Gebete tadellos auswendig, auch wenn ich nicht ein einziges Wort verstand; ich gefiel ihm sehr, und er schenkte mir ein Bild der Madonna, auf dem sie große Tränen vergoß, die wie Regentropfen hinabfielen zu den lodernden Flammen der Hölle, wo die Verdammten diese Erfrischung auffingen. Einmal auch nahm er mich mit zu sich nach Hause, in das Kloster, wo die ein Quadrat bildenden Säulengänge den kleinen Kartoffelacker mit den beiden Zypressen und dem Orangenbaum umschlossen, was tiefen Eindruck auf mich machte. Seite an Seite hingen in dem offenen Gang alte Portraits der verstorbenen Mönche, und auf jede Zellentür waren Bilder aus der Geschichte der Märtyrer geklebt, die ich mit denselben ehrfürchtigen Gefühlen betrachtete wie später die Meisterwerke Raffaels und Andrea del Sartos.

»Du bist doch ein beherzter Junge«, sagte er, »nun sollst du die Toten sehen. Daraufhin öffnete er eine kleine Tür, die zu einer Galerie führte, einige Treppenstufen tiefer gelegen als der Säulengang. Wir gingen dort hinunter, und nun sah ich mich umgeben von Totenköpfen über Totenköpfen. Man hatte sie so aufeinandergestellt, daß sie Mauern bildeten und sogar einige Kapellen. Es waren geräumige Nischen, in denen die Skelette der angesehensten Mönche saßen. Diese waren in ihre braunen Kutten gehüllt, um den Leib den Strick und in der Hand ein Gebetbuch oder einen verwelkten Blumenkranz. Altäre, Leuchter und Verzierungen bestanden aus Schulterknochen und Wirbeln, die Basreliefs aus Menschenknochen, grell und geschmacklos wie die Idee des Ganzen. Ich preßte mich dicht an den Mönch, der ein Gebet sprach und dann zu mir sagte: »Dort werde ich auch einmal ruhen, wirst du mich dann besuchen?« – Ich antwortete nichts, sondern sah ihn und diese schauerliche Komposition erschrocken an. Töricht war es, mich Kind an diesen Ort zu führen; seltsam ergriffen war ich von all dem und beruhigte mich erst wieder, als ich in seine kleine Zelle kam, wo die schönen gelben Orangen fast zum Fenster hereinhingen und wo ich das bunte Bild der Madonna sah, die von den Engeln hinaufgehoben wurde zur klaren Sonne, während Tausende von Blumen das Grab füllten, in dem sie geruht hatte.

Dieser erste Besuch in dem Kloster beschäftigte meine Phantasie lange, und er steht mir noch lebendig vor Augen. Der Mönch schien mir ein anderes Wesen zu sein als andere Menschen, die ich kannte. Daß er bei den Toten wohnte, die in ihren braunen Gewändern fast so aussahen wie er, daß er von heiligen Männern und erstaunlichen Wundern zu erzählen wußte und nicht zuletzt daß meine Mutter große Ehrerbietigkeit seiner Heiligkeit entgegenbrachte, all das bewirkte, daß ich darüber nachzudenken begann, ob nicht auch aus mir ein solcher Mann werden könne.

Meine Mutter war Witwe, sie verfügte über keinen anderen Erwerb als das Nähen und das Vermieten einer großen Stube, die wir früher selbst bewohnt hatten. Wir wohnten in der kleinen Dachkammer, und Federigo, ein junger Maler, war in den Saal, wie wir ihn nannten, gezogen. Er war ein lebensfroher, vergnügter junger Mann, der von weit her kam, von dort, wo die Madonna und das Jesuskind unbekannt waren, wie meine Mutter sagte. Er stammte aus Dänemark. – Ich begriff damals nicht, daß es mehr als nur eine Sprache gab, und glaubte darum, er sei taub, wenn er mich nicht verstand. Deshalb rief ich die Worte so laut ich konnte, er lachte über mich, schenkte mir häufig Obst und zeichnete mir Soldaten, Pferde und Häuser. Rasch wurden wir bekannt miteinander, ich mochte ihn sehr gern und meine Mutter sagte oft, was für ein anständiger Mensch er sei. Eines Abends hörte ich indes ein Gespräch zwischen meiner Mutter und dem Mönch Fra Martino mit an, das bei mir ein sonderbares Gefühl gegenüber diesem jungen Künstler hervorrief. Meine Mutter fragte, ob es denn wirklich zutreffe, daß der Fremde auf ewig zur Hölle verurteilt sei. »Er und viele dieser Fremden«, sagte sie, »sind doch annehmbare Menschen, die niemandem Böses tun! Sie sind gut zu den Armen, bezahlen genau und pünktlich, ja, es scheint sogar, als begingen sie nicht solche Sünden wie viele von uns!«

»Ja«, antwortete Fra Martino, »das trifft wohl zu! Meist sind sie anständige Menschen, aber wißt ihr, woher das kommt? Seht: Der Teufel, der auf der Welt umgeht, weiß nun einmal, daß die Ketzer ihm gehören, und darum führt er sie niemals in Versuchung, und man kann sagen, sie seien anständig und vom Laster nicht behaftet. Ein guter katholischer Christ hingegen ist ein Kind Gottes, weshalb der Teufel mit seinen Anfechtungen kommen muß; er führt uns in Versuchung und wir Schwachen erliegen ihm! Einen Ketzer aber führen, wie gesagt, das Fleisch und der Teufel niemals in Versuchung!«

Meine Mutter wußte hierauf nichts zu antworten und sie stieß einen tiefen Seufzer aus über diesen jungen Mann. Ich begann zu weinen, denn es schien mir doch eine blutige Sünde zu sein, daß er in alle Ewigkeit brennen sollte, er, der doch so gut war und mir so schöne Bilder zeichnete.

Eine dritte Person, die in meiner Kindheit eine große Rolle spielte, war Onkel Peppo, allgemein »der böse Peppo« genannt oder auch »der König der Spanischen Treppe«*, da er auf dieser zu residieren pflegte. Mit zwei verkümmerten Beinen geboren, die er unter dem Leib kreuzte, besaß er von frühester Kindheit an eine erstaunliche Fähigkeit darin, sich mit den Händen voranzubringen, indem er sie unter einen Riemen steckte, an dem ein Brett befestigt war. Hiermit konnte er sich fast ebenso rasch fortbewegen wie jeder andere auf zwei gesunden, kräftigen Beinen. Täglich saß er, wie gesagt, auf der Spanischen Treppe, bettelte zwar niemals, rief aber allen Vorübergehenden mit unterwürfigem Lächeln »bon giorno!« zu, und dies selbst dann, wenn die Sonne schon untergegangen war. Meine Mutter mochte ihn noch nie sonderlich, ja, sie schämte sich sogar dieser Verwandtschaft; mir zuliebe aber gab sie sich freundlich ihm gegenüber, wie sie häufig sagte. Auf dem Grunde seines Sargs liege das, wonach wir anderen suchen müßten, und bliebe ich nur gut Freund mit ihm, sei ich der einzige, dem er es vererben und nicht der Kirche geben werde. Auch verriet er, auf seine Weise, eine Art Liebe zu mir, mochte ich mich in seiner Nähe auch niemals richtig froh fühlen.

Einmal wurde ich Zeuge einer Szene, die Ursache meiner Furcht vor ihm war und die seine Gesinnung charakterisiert.

Auf einer der unteren Stufen dieser Treppe saß ein alter Bettler und klapperte mit seiner kleinen Blechbüchse, damit die Leute ihm einen Bajok1 hineinsteckten. Manche gingen an meinem Onkel vorüber, ohne daß ihm sein unterwürfiges Lächeln oder sein Winken mit dem Hut von Nutzen gewesen wäre. Mit seinem Schweigen richtete der Blinde weit mehr aus, ihm spendeten sie etwas. Drei hatten es bereits getan, jetzt näherte sich der Vierte, der ihm einen Schilling zuwarf. Das konnte Peppo nicht länger ertragen; ich sah, daß er wie eine Schlange die Treppe hinunterkroch und dem Blinden ins Gesicht schlug, wodurch dieser Geld und Stock fallen ließ.

»Du Dieb!« schrie mein Onkel. »Willst du mir etwa Geld stehlen. Wo du noch nicht einmal ein richtiger Krüppel bist. Nicht sehen können! Das ist sein einziges Gebrechen, und damit stiehlt er mir das Brot aus dem Mund.«

Mehr hörte und sah ich nicht, sondern lief erschrokken mit der Fogliette2 Wein, die ich hatte kaufen sollen, nach Hause.

An den Festtagen mußte ich ihm stets mit meiner Mutter einen Besuch abstatten, wobei wir irgendein Geschenk mitbrachten, große Trauben oder eingelegte Goldäpfel3, die seine größte Leckerei waren. Dann mußte ich ihm die Hand küssen und ›Onkel‹ sagen, worauf er wunderlich lachte und mir einen halben Bajok schenkte, nicht ohne jedoch die Ermahnung hinzuzufügen, den sollte ich aufheben und ihn betrachten, ihn nicht für Kuchen verschwenden, denn sei er aufgezehrt, so hätte ich gar nichts, behielte ich diesen Schilling jedoch, hätte ich stets etwas.

Dort, wo er wohnte, war es schwarz und häßlich, in dem einen Zimmer gab es überhaupt kein Fenster und in dem zweiten war es hoch an der Wand angebracht und hatte verschmierte, zerbrochene Scheiben. Möbel gab es ebenfalls keine, abgesehen von einem großen Kasten, den er als Bett benutzte, und zwei Bottichen, in denen er seine Kleider verwahrte. Ich weinte immer, wenn ich dorthin mußte, und wie sehr mir meine Mutter auch zuredete, daß ich recht liebenswürdig zu ihm sein sollte, so trifft es doch auch zu, daß sie ihn als Butzemann benutzte, wenn sie ärgerlich meinetwegen war. Denn zu diesen Gelegenheiten sagte sie, sie werde mich zu meinem reizenden Onkel schicken, dann könnte ich bei ihm auf der Treppe sitzen und singen, damit ich zu etwas nutze sei und einen Bajok verdiene. Doch ich wußte, so böse meinte sie es nicht, war ich doch ihr Augenstern.

Am gegenüberliegenden Haus befand sich ein Madonnenbild, vor dem immer eine Lampe brannte. Jeden Abend, wenn es zum Ave-Maria läutete, knieten ich und die Nachbarkinder davor und sangen zur Gottesmutter und zum hübschen Jesuskind, das man mit Bändern, Perlen und silbernen Herzen geschmückt hatte. Oft meinte ich, sie und das Kind bewegten sich im schwachen Schein der Lampe und lächelten uns zu. Ich sang mit lauter, klarer Stimme, man sagte, ich singe schön. Einmal blieb eine englische Familie stehen und hörte zu; und als wir uns erhoben, schenkte mir der vornehme Herr einen Silberschilling. »Das war«, sagte meine Mutter, »für deine schöne Stimme!« – Wie hinderlich sollte mir das von da an sein! Ich dachte nicht mehr nur an die Madonna, wenn ich vor ihrem Bilde sang, nein, ich dachte vielmehr daran, ob man höre, wie schön ich singe, und während ich das dachte, empfand ich zugleich brennende Reue und hatte Angst, sie könne sich über mich erzürnen, und betete dann recht unschuldig, sie möge für mich armes Kind sorgen.

So war der abendliche Gesang die einzige Gemeinsamkeit zwischen mir und den anderen Kindern. Ich lebte still, ganz in meiner eigenen, von mir selbst geschaffenen Traumwelt, konnte Stunden auf dem Rücken liegen, das Gesicht dem offenen Fenster zugewandt, und in diese erstaunlich blaue Luft sehen, wie Italien sie besitzt, in das eigentümliche Farbenspiel beim Untergang der Sonne, wenn die Wolken mit violettem Glanz vor dem gelbgoldenen Hintergrund hingen. Häufig wünschte ich mir, ich könnte weit wegfliegen, über den Quirinal und die Häuser zu den großen Pinien, die wie schwarze Schattenbilder vor dem feuerroten Horizont standen. Ein ganz anderes Bild bot sich auf der anderen Seite unseres Zimmers; dort lagen unser Hof und der des Nachbarhauses, eingeklemmt zwischen den hohen Häusern und oben fast verschlossen von den großen Holz-Altanen. In der Mitte eines jeden Hofs befand sich ein gemauerter Brunnen, und der Raum zwischen ihm und den Häusermauern war gerade so groß, daß ein Mensch um den Brunnen herumgehen konnte, weshalb ich von oben eigentlich nur in zwei tiefe Brunnen hinabsah. Sie waren überwuchert von zartem Grün, das wir »Venushaar« nannten, ganz unten verlor der Blick sich im Dunkeln, so, als könne ich in die Erde hineinsehen, wo meine Phantasie sich die seltsamsten Bilder schuf. Indessen schmückte meine Mutter das Fenster mit einem großen Zweig, damit ich sah, welche Früchte mir hier wüchsen, falls ich nicht hinausfiele und ertränke.

Doch ich will zu einer Begebenheit kommen, die dem Märchen meines Lebens, in das noch keine Verwirrung gekommen war, leicht ein Ende hätte bereiten können.

*

2. DER BESUCH IN DEN KATAKOMBEN · ICH WERDE CHORKNABE · DAS NIEDLICHE ENGELSKIND · DER IMPROVISATOR

Unser Logiergast, der junge Maler, nahm mich bisweilen mit auf seine kleinen Wanderungen, hinaus durch das Tor. Ich störte ihn nicht, während er die eine oder andere Skizze machte, und wenn er fertig war, amüsierte er sich über mein Geplapper, denn inzwischen verstand er unsere Sprache. Einmal schon war ich mit ihm in der Curia Hostilia gewesen, tief in diesen dunklen Höhlen, in denen man in alten Tagen die wilden Tiere für die Spiele gehalten hatte, bei denen unschuldige Gefangene grimmigen Hyänen und Löwen vorgeworfen wurden. Die dunklen Gänge, der Mönch, der uns dort hineinführte und beständig seine rote Fackel gegen die Mauer schlug, die tiefen Steinteiche, in denen das Wasser so klar wie ein Spiegel stand, so klar, daß man es mit der Fackel berühren mußte, um sich davon zu überzeugen, daß es bis hinauf zum Rand reichte und daß es sich um keinen leeren Raum handelte, wie es bei solcher Klarheit scheinen mochte; all dies kitzelte meine Phantasie; Furcht empfand ich nicht, weil ich keinerlei Gefahr kannte.

»Gehen wir hinaus in die Höhlen?« fragte ich ihn, als ich am Ende der Straße das Oberste des Kolosseums sah.

»Nein, zu etwas viel Größerem«, antwortete er. »Dort wirst du etwas zu sehen bekommen! Und dich will ich auch zeichnen, mein lieber, fröhlicher Junge!«

So wanderten wir zwischen den weißen Mauern, die die Weingärten und die alten Ruinen der Bäder umgaben, weiter, immer weiter, bis wir uns außerhalb von Rom befanden. Die Sonne brannte heiß, und die Bauern hatten auf ihren Wagen Lauben aus grünen Zweigen errichtet, in denen sie schliefen, während die sich selbst überlassenen Pferde im Schritt gingen und von den Heubündeln fraßen, die man ihnen an die Seite gehängt hatte. Schließlich erreichten wir die Höhle der Egeria, in der wir unser zweites Frühstück verzehrten und den Wein mit dem frischen Wasser mischten, das zwischen den Steinblöcken hervorströmt. Wand und Gewölbe, die ganze Höhle war im Inneren vom feinsten Grün überwuchert wie von einem aus Samt und Seide gewirkten Bezug, und rund um den großen Eingang hing der dichte Efeu frisch und üppig wie das Weinlaub in den Tälern Kalabriens. Einige wenige Schritte von der Höhle entfernt liegt, oder besser lag, denn heute gibt es nur noch Überreste davon, ein recht kleines, verlassenes Haus, das man über einem der Einstiege zu den Katakomben errichtet hatte. Diese waren in früheren Zeiten bekanntlich die Verbindung zwischen Rom und den umliegenden Dörfern, sind seitdem aber teilweise eingestürzt, teilweise wurden sie zugemauert, weil sie Räubern und Schmugglern als Unterschlupf dienten. Der Einstieg zwischen den Grabgewölben in der St.-Sebastians-Kirche und dieser hier durch das verlassene Haus waren damals die einzigen Einstiege, die es noch gab, und ich wage zu glauben, daß wir die letzten waren, die dort hinabstiegen, denn kurz danach wurde auch dieser Einstieg zugemauert und nur noch der Weg durch die Kirche, in Begleitung eines Mönchs, stand den Fremden offen.

Tief unten, in der Aushöhlung der Puzzolanerde, kreuzen sich unzählige Gänge. Ihre Menge, ihre Ähnlichkeit miteinander kann selbst denjenigen verwirren, der die Hauptrichtungen kennt. Ich machte mir keinerlei Gedanken darüber, und der Maler hatte sich so gesichert, daß er mich kleinen Jungen dort bedenkenlos mit hinunternehmen konnte. Er zündete eine Kerze an, eine weitere hatte er in der Tasche, befestigte ein Garnknäuel an der Öffnung, durch die wir hinabstiegen, und unsere Wanderung begann. Bald waren die Gänge so niedrig, daß nur ich noch aufrecht gehen konnte, bald wölbten sie sich zu hohen Bögen und erweiterten sich dort, wo sie einander überschnitten, zu großen Quadraten. Wir kamen durch die Rotunde mit dem kleinen Steinaltar in der Mitte, wo die ersten Christen, von den Heiden verfolgt, insgeheim ihre Gottesdienste abhielten. Federigo erzählte mir von den 14 Päpsten und den vielen Tausenden von Märtyrern, die hier unten begraben liegen. Wir hielten die Kerze an die großen Spalten in den Grabnischen und sahen die gelben Knochen im Inneren.* Wir gingen noch einige Schritte, dann hielt er an, denn der Garnfaden reichte nicht viel weiter. Das Fadenende befestigte er in seinem Knopfloch, die Kerze steckte er zwischen einige Steine und begann nun die tiefen Gänge abzuzeichnen. Ich saß dicht daneben auf einem Stein, er hatte mich gebeten, die Hände zu falten und in die Luft zu sehen. Die Kerze war halb heruntergebrannt, doch eine neue lag daneben, zudem hatte er Schwamm und Feuerzeug bei sich, um sie wieder entzünden zu können, falls sie plötzlich verlöschen sollte.

Meine Phantasie schuf Tausende seltsamer Gegenstände in den unendlichen Gängen, die sich nur öffneten, um eine unermeßliche Dunkelheit zu zeigen. Alles war ganz still, nur die herabfallenden Wassertropfen erzeugten ein eintöniges Geräusch. Als ich so in meine eigenen Gedanken versunken dasaß, erschreckte mich plötzlich mein Freund der Maler, indem er einen sonderbaren Seufzer ausstieß und umhersprang, freilich immer auf demselben Fleck. Ständig bückte er sich, als wolle er etwas ergreifen. Dann zündete er die größere Kerze an und begann zu suchen. Sein merkwürdiges Verhalten machte mir Angst, und weinend stand ich auf.

»Um Gottes willen, Kind, bleib sitzen!« sagte er. »Um Gottes im Himmel willen!« Und dann starrte er wieder zu Boden.

»Ich will nach oben!« schrie ich. »Ich will nicht hier unten sein!« Jetzt packte ich ihn an der Hand und wollte ihn mit mir ziehen.

»Kind, Kind!« sagte er. »Du bist ein herrlicher Junge! Bilder und Kuchen will ich dir schenken, hier hast du Schillinge!« Er zog seinen Beutel aus der Tasche und gab mir alles, was darin war. Aber ich fühlte, daß seine Hand eiskalt war, und zitterte. Darum wurde ich noch unruhiger und rief nach meiner Mutter, er aber packte mich heftig bei der Schulter, schüttelte mich kräftig und sagte: »Wenn du nicht still bist, kriegst du Prügel!« Dann knotete er sein Taschentuch um meinen Arm und hielt mich fest, beugte sich aber im selben Augenblick zu mir herunter und gab mir einen herzhaften Kuß, nannte mich seinen lieben, kleinen Antonio und sagte: »Bete auch du zur Madonna!«

»Ist der Faden weg?« fragte ich.

»Wir finden ihn, wir finden ihn!« antwortete er und suchte wieder. In der Zwischenzeit war die kleine Kerze heruntergebrannt, und je weiter die größere durch die Bewegungen, die er mit ihr vollführte, schmolz und in seiner Hand herunterbrannte, desto größer wurde seine Angst. Es wäre völlig unmöglich gewesen, ohne Faden wieder zurückzufinden, jeder Schritt hätte uns tiefer dort hineingeführt, wo niemand uns retten konnte.

Nach vergeblicher Suche warf er sich auf die Erde, umarmte mich und seufzte: »Du armes Kind!« Jetzt weinte ich sehr, weil ich fühlte, daß ich niemals wieder nach Hause kommen würde. Er preßte mich, als er auf dem Boden lag, so fest an sich, daß meine Hand unter ihn geriet. Ich tastete im Staub herum und hatte den Faden zwischen meinen Fingern.

»Hier ist er!« sagte ich.

Er griff nach meiner Hand, war vor Freude wie wahnsinnig, denn tatsächlich hing unser Leben an diesem einen Faden. – Wir waren gerettet.

Oh, wie warm schien doch die Sonne, wie blau war der Himmel, wie herrlich grün waren Bäume und Büsche, als wir wieder ins Freie kamen! Der arme Federigo küßte mich wieder, nahm seine schöne Silberuhr aus der Tasche und sagte: »Ich schenke sie dir!« Hierüber war ich so herzensfroh, daß ich alles, was sich zugetragen hatte, vergaß. Als meine Mutter davon erfuhr, konnte sie es jedoch nicht vergessen, und er durfte mich niemals mehr mitnehmen. Fra Martino sagte, lediglich meinetwegen seien wir gerettet worden und mir habe die Madonna den Faden gereicht und nicht dem Ketzer Federigo. Ich sei ein gutes, frommes Kind und dürfe ihre Milde und Gnade niemals vergessen! Diese Worte sowie die scherzhafte Äußerung einiger Bekannter, ich sei zum Geistlichen geboren, weil ich, von meiner Mutter abgesehen, mit Frauen gar nichts im Sinn hätte, bewogen meine Mutter zu der Entscheidung, ich solle ein Diener der Kirche werden.

Ich weiß selbst nicht, warum, aber jedes Frauenzimmer war mir unangenehm, und als ich das ganz naiv aussprach, wurde ich damit von all den Mädchen und Frauen geneckt, die zu meiner Mutter kamen. Jede von ihnen wollte mich küssen. Vor allem Marijucce, ein Bauernmädchen, brachte mich mit diesem Spaß dazu, daß mir Tränen in die Augen stiegen. Sie war besonders lebhaft und ausgelassen, ernährte sich als Modell und trug darum hübsche, bunte Kleider und ein großes weißes Leintuch über dem Haar. Häufig saß sie für Federigo, kam auch zu meiner Mutter und erzählte mir dann immer, sie sei meine Braut und ich ihr Bräutigam, der ihr einen Kuß geben dürfe und müsse. Ich wollte das indessen nie, und dann zwang sie mich mit Gewalt. Als ich einmal recht kindlich weinte wie ein Säugling, wie sie sagte, und auch gesäugt werden sollte wie die anderen Kleinkinder, flüchtete ich hinaus auf die Treppe. Sie aber holte mich ein, hielt mich zwischen ihren Knien fest und preßte meinen Kopf, den ich voller Abscheu abwandte, zunehmend fester gegen ihre Brust. Ich riß den Silberpfeil aus ihren Haaren, so daß sie dicht auf mich und ihre entblößten Schultern fielen. Meine Mutter stand in der Ecke, lachte und ermunterte Marijucce, während Federigo ganz unbemerkt in seiner Tür stand und die Gruppe malte.

»Ich will keine Liebste haben, keine Frau!« sagte ich zu meiner Mutter. »Ich will Priester oder Kapuziner werden, so wie Fra Martino!«

Auch die sonderbare Stille, in die ich oft Abende lang versunken war, hielt meine Mutter für ein Zeichen meiner Bestimmung für die Kirche. Ich saß dann da und dachte mir aus, welche Schlösser und Kirchen ich bauen wollte, wenn ich erst groß und reich wäre und wie die Kardinäle in einem goldenen Wagen führe, mit vielen goldbetreßten Dienern hinten darauf; oder ich schuf mir aus den vielen Märtyrergeschichten, die Fra Martino mir erzählt hatte, eine neue; natürlich war ich der Held in ihr und würde mit Hilfe der Madonna die Schmerzen, die man mir zufügte, niemals verspüren. Vor allem hatte ich große Lust, in die Heimat Federigos zu reisen, um dort die Menschen zu bekehren, damit auch ihnen die Gnade zuteil werde.

Wie meine Mutter oder Fra Martino es erreichten, weiß ich nicht, doch verhält es sich so, daß meine Mutter mir eines Morgens ein lila Gewand anlegte, mit einem Florhemd darüber, das bis an die Knie reichte, worauf sie mich bat, in den Spiegel zu sehen. Ich war nun Meßdiener in der Kapuzinerkirche, sollte eines der großen Weihrauchfässer tragen und vor dem Altar mitsingen. Fra Martino lehrte mich alles. Oh, wie glücklich war ich darüber! Bald war ich in der kleinen, aber behaglichen Klosterkirche wie zu Hause, kannte jeden Engelskopf auf den Altarbildern, jede bunte Verzierung an den Pfeilern und konnte mit geschlossenen Augen den schönen St. Michael mit dem häßlichen Drachen kämpfen sehen, wie ihn der Maler dargestellt hat*, und über die aus dem Boden gehauenen Totenköpfe mit den grünen Efeukränzen um die Stirn machte ich mir viele wunderliche Gedanken.

Zum Allerheiligenfest war ich mit unten in den Totenkapellen, die Fra Martino mir gezeigt hatte, als ich zum ersten Mal mit ihm im Kloster gewesen war. Alle Mönche sangen Seelenmessen, und ich schwang zusammen mit zwei gleichaltrigen Jungen das Räucherfaß vor dem großen Altar aus Totenköpfen. – In die aus Knochen gefertigten Leuchter hatte man Kerzen gesteckt, den Mönchsskeletten neue Blumenkränze um die Stirn gewunden und frische Sträuße in die Hände gegeben. – Wie gewöhnlich waren viele Menschen herbeigeströmt, sie knieten, und die Sänger stimmten das feierliche Miserere an. Lange betrachtete ich die weißgelben Totenköpfe und die Weihrauchschwaden, die in seltsamen Figuren zwischen ihnen und mir hin und her wogten. Dann begann sich alles vor meinen Augen zu bewegen, mir war, als sähe ich alles durch einen starken Regenbogen, in meinen Ohren dröhnte es wie tausend Kirchenglocken, ich schien auf einem unsäglich lieblichen Strom zu gleiten – mehr weiß ich nicht. Das Bewußtsein verließ mich, ich fiel in Ohnmacht.

Die wegen der Menschenmenge stickige Luft und meine erhitzte Phantasie hatten meine Ohnmacht bewirkt. Als ich wieder zu mir kam, lag ich im Klostergarten unter dem Orangenbaum in Fra Martinos Schoß.

Meine verworrene Erzählung über das, was ich gesehen zu haben glaubte, erklärten er und alle Brüder als Offenbarung, die seligen Geister seien an mir vorübergeschwebt, ich aber hätte den Anblick ihres Glanzes und ihrer Herrlichkeit nicht ertragen können.

Dies führte dazu, daß ich bald weitere seltsame Träume hatte, selbst auch einige erdachte, die ich meiner Mutter erzählte und die sie wieder ihren Freunden berichtete, so daß ich Tag für Tag mehr als ein Kind Gottes galt.

Inzwischen rückte die glückliche Weihnachtszeit näher. Die Pifferari, Hirten aus den Bergen, kamen in ihren kurzen Umhängen in die Stadt, um ihre spitzen Hüte trugen sie Bänder. Vor jedem Haus, wo ein Madonnenbild stand, verkündeten sie mit ihren Sackpfeifen, der Erlöser werde geboren. Jeden Morgen erwachte ich von diesen gleichförmigen, melancholischen Tönen, und meine erste, unverzügliche Beschäftigung war es dann, daß ich meine Rede noch einmal durchlas, denn ich gehörte zu den auserwählten Kindern, Mädchen und Jungen, die dieses Mal zwischen Weihnachten und Neujahr in der Kirche Araceli4 vor dem Jesusbild eine Rede halten sollten.

Nicht nur ich, meine Mutter und Marijucce freuten sich darüber, daß ich als achtjähriger Junge reden sollte, sondern auch Federigo, der Maler. Vor ihm legte ich ohne ihr Wissen auf dem Tisch stehend eine Probe ab. Auf einen solchen Tisch, nur daß eine Decke darüber lag, stellte man uns Kinder dann in der Kirche, wo wir vor der versammelten Menge die auswendig gelernte Rede über das blutende Herz der Madonna und die Lieblichkeit des Jesuskindes vortragen mußten. Ich empfand keine Furcht, mein Herz klopfte heftig vor Freude, als ich da stand und alle mich ansahen. Ich war das Kind, das am meisten Beifall finden würde, das schien entschieden zu sein. Nun aber wurde ein kleines Mädchen hinaufgehoben; sie war so unendlich zart gebaut, hatte ein so wundersam verklärtes Gesicht und eine so melancholische Stimme, daß alle riefen, sie sei ein kleines Engelskind. Sogar meine Mutter, die gerne mir den Preis zuerkannt hätte, sagte laut, das Mädchen sei wie einer der Engel auf dem großen Altarbild. Die erstaunlich dunklen Augen, die kohlschwarzen Haare, das kindliche und doch so kluge Gesicht, die anmutigen kleinen Hände! Nein, mir schien, auch meine Mutter machte zu viel Wesens davon, obwohl sie sagte, auch ich sei ein Engel Gottes. – Es gibt ein Lied von der Nachtigall, die als Junges im Nest sitzt, auf die grünen Blätter der Rosenhecke einhackt und nicht die Blüte sieht, die Form annimmt – und Monate später, als die Rose sich entfaltet, singt sie darüber, flattert in die Dornen und verblutet. Als Älterer habe ich oft an dieses Lied gedacht, doch damals, in der Kirche Araceli, kannte ich es nicht, weder meine Ohren noch mein Herz wußten davon!

Zu Hause mußte ich vor meiner Mutter, Marijucce und einigen Freundinnen die gehaltene Rede wiederholen, und das schmeichelte meiner Eitelkeit nicht wenig, indes verloren sie eher das Interesse daran, die Rede zu hören, als ich, sie zu wiederholen. Um nun mein Publikum weiter zu fesseln, ließ ich mir selbst eine neue Rede einfallen, bei der es sich eher um eine Schilderung des Festes in der Kirche als um eine richtige Weihnachtsrede handelte. Federigo hörte sie als erster, und auch wenn er lachte, schmeichelte er mir, als er sagte, meine Rede sei in jeder Hinsicht so gut wie jene, die Fra Martino mich gelehrt hatte, in mir stecke ein Poet. Über letzteres grübelte ich lange, weil ich es nicht verstand, jedoch stellte ich mir einen guten Engel vor, der in meinem Inneren wohnte; jenen vielleicht, der mir, wenn ich schlief, all die hübschen Träume und die Schönheit zeigte. Erst als es auf den Sommer zuging, gelangte ich durch Zufall zu einer klareren Vorstellung von einem Poeten, und dies führte zu neuen Vorstellungen in meiner Seelenwelt.

Sehr selten verließ meine Mutter das Stadtviertel, in dem wir wohnten. Darum war es ein richtiges Fest für mich, als sie eines Nachmittags sagte, wir wollten eine Freundin in Trastevere* besuchen. Ich mußte Sonntagskleider anziehen, auch das bunte Seidentuch, das ich damals an Stelle einer Weste trug, wurde unter der kleinen Jacke an die Brust geheftet; das Taschentuch wurde mir zu einer großen Schleife gebunden und eine bestickte Mütze aufgesetzt, ich war recht hübsch!

Als wir nach dem Besuch wieder nach Hause gingen, war es schon etwas spät, aber wir hatten schönen Mondschein, die Luft war frisch und blau, auf dem nahen Hügel standen die Zypressen und Pinien in wunderlich scharfen Konturen. Es war einer jener Abende, von denen man im Leben nur wenige erlebt und die sich, ohne daß es sich sonderlich bemerkbar macht, mit ihrem prächtigen Farbenspiel auf den Flügel der Seele abdrücken. Denke ich heute an den Tiber, sehe ich noch das Bild jenes Abends vor mir: das sämige, gelbe Wasser, das vom Mond beschienen wurde, die schwarzen Pfeiler der alten zerstörten Brücke, die mit starken Schatten aus dem Strom ragten, wo das große Mühlrad brauste, sogar die hübschen Mädchen, die mit dem Tamburin vorüberhüpften und Saltarello* tanzten. In den Straßen um Santa Maria della Rotanda war nun alles in Bewegung. Schlachter und Obstweiber saßen hinter ihren Tischen, auf denen zwischen Lorbeergirlanden ihre Waren lagen, und die Kerzen brannten in der freien Luft; unter den Kastanientöpfen glühte das Feuer, und unter Lärmen und Rufen gingen die Gespräche hin und her, so daß ein Fremder, der die Worte nicht verstand, hätte glauben können, hier handele es sich um einen Streit auf Leben und Tod. Eine alte Freundin, die meine Mutter bei der Fischhändlerin traf, nahm unsere Zeit in Anspruch. Sie löschten die Kerzen, ehe wir unseren Weg fortsetzten, und als meine Mutter und ich die Freundin bis zu ihrer Tür begleiteten, war es in den Straßen und selbst auf dem Corso totenstill geworden. Als wir aber auf den Trevi-Platz einbogen, wo sich die prächtige Kaskade befindet, schlugen uns wieder lustige Töne entgegen.

Der Mondschein fiel gerade auf das alte Palais, wo das Wasser zwischen den Felsblöcken des Sockels hervorströmt, die lose durcheinandergeworfen zu sein scheinen. Neptuns schwerer steinerner Umhang flatterte im Wind, während er die große Kaskade überblickte, an deren Seite die blasenden Tritonen Meerpferde lenken. Darunter breitet sich das große Bassin aus, und auf den Treppenstufen, die sie umgeben, hatte sich ein Haufen Bauern im Mondschein ausgestreckt. Große, aufgeschnittene Melonen, aus denen der rote Saft quoll, lagen neben ihnen. Ein kleiner, vierschrötiger Mann, dessen Kleidung nur aus einem Hemd und kurzen Leinenhosen bestand, die ihm locker um die Knie hingen, saß mit einer Gitarre da und griff lustig in die Saiten. Mal sang er einen Vers, mal spielte er, und alle Bauern klatschten in die Hände. Meine Mutter blieb stehen, und nun hörte ich ein Lied, das mich ganz seltsam ergriff, denn es war kein Lied wie die anderen, nein, er sang uns von dem, was wir sahen und hörten! Wir selbst waren in Vers und Melodie Teil dieses Lieds. Er sang, wie schön es sich schlafe mit einem Stein unter dem Kopf und mit dem blauen Himmel als Oberbett, während die beiden Pifferari Sackpfeife bliesen, und dann machte er uns aufmerksam auf die Tritonen, die in ihre Hörner stießen, und darauf, daß diese Bauerngesellschaft, die hier ihre Melonen bluten ließ, auf das Wohl der Liebsten trank, die nun schlief, im Traum aber die Peterskuppel sah, und ihren Liebsten, der sich in der Stadt des Papstes befand. »Auf ihr Wohl wollen wir trinken, auf das Wohl aller Mädchen, die im Haar noch den geschlossenen Pfeil* tragen! Ja«, fügte er hinzu und kniff meiner Mutter in die Taille, »und auch auf das Wohl der Mutter und der Liebsten, die dieser Bursche kriegt, ehe ihm über dem Mund noch schwarze Daunen wachsen.« – »Bravo!« sagte meine Mutter, und alle Bauern klatschten und fielen ein: »Bravo, Giacomo! Bravo.«

Auf den Stufen der kleinen Kirche linker Hand entdeckten wir einen Bekannten, unseren Federigo, der dort mit dem Bleistift stand und dieses lustige Mondscheinstück festhielt. Auf dem Nachhauseweg scherzten meine Mutter und er über den kecken Improvisator, wie sie den Bauern nannten, der so vergnüglich gesungen hatte.

»Antonio«, sagte Federigo zu mir, »du mußt wieder improvisieren, du bist doch auch ein kleiner Poet! Du mußt lernen, deine Reden in Verse zu setzen.«

Da verstand ich, was ein Poet war, mit anderen Worten einer, der schön über das singen konnte, was er fühlte und sah. Das war vergnüglich, und es müßte doch, wie ich dachte, leicht sein, wenn ich nur eine Gitarre hätte.

Der erste Gegenstand meines Gesangs war der Laden des Speckhökers gegenüber, nicht mehr und nicht weniger. Früh schon hatte meine Phantasie sich mit der eigenartigen Anordnung seiner Waren beschäftigt, die sogar die Blicke der Fremden auf sich zog. Zwischen hübschen Lorbeergirlanden hingen wie große Straußeneier die weißen Büffelkäse; die mit Goldpapier umwundenen Kerzen bildeten Orgeln, und die Würste waren aufgestellt wie Säulen, auf denen ein Parmesankäse glänzte wie goldgelber Bernstein. War dann am Abend das Ganze beleuchtet und brannte zwischen Würsten und Presciutto*5 die rote Lampe vor dem Madonnenbild an der Wand, so schien mir, als schaue ich in eine wahre Zauberwelt hinein. Die Katze auf der Theke und der junge Kapuziner, der immer mit der Signora so lange verhandelte, wurden ebenfalls in mein Gedicht aufgenommen. Dieses ging ich in Gedanken oft durch, so daß ich es Federigo sicher und deutlich vortragen konnte, wodurch es sich, nachdem es seinen Beifall gefunden hatte, im ganzen Haus verbreitete und sogar zur Signora des Speckhökers gelangte, die lachte, in die Hände klatschte und es als wundervolles Gedicht bezeichnete, eine »Divina Commedia di Dante«.

Von da an wurde alles besungen. Ich lebte ganz in meinen Phantasien und Träumen, in der Kirche, wenn ich zum Gesang der Mönche den Weihrauchkessel schwenkte, auf der Straße zwischen den rollenden Wagen und den schreienden Krämern und in meinem kleinen Bett unter dem Madonnenbild und dem Weihwasserbecken. Stundenlang konnte ich in der Winterdämmerung vor unserem Haus sitzen und in das große Feuer in unserer Straße starren, in dem die Schmiede ihr Eisen zum Glühen brachten und an dem die Bauern sich wärmten. Ich sah in dem roten Feuer eine Welt, die loderte wie die meiner eigenen Phantasie. Ich jubelte vor Freude, wenn im Winter der Schnee von den Bergen solch eine Kälte zu uns herunterjagte, daß an dem Steintriton draußen auf dem Platz Eiszapfen hingen. Schade, daß dies so selten geschah. Wenn die Bauern das sahen, waren auch sie froh, denn es deutete auf ein fruchtbares Jahr hin. Sie packten einander bei den Händen und tanzten in großen, wolligen Pelzen um den Triton herum, während im hohen Wasserstrahl ein Regenbogen funkelte.

Aber ich verweile zu lang bei den schlichten Kindheitserinnerungen, die für Fremde nicht jene tiefe Bedeutung, nicht jenes seltsam Ergreifende haben mögen wie für mich. Indem ich sie wiederhole, indem ich mich bei den Einzelheiten aufhalte, ist mir, als durchlebte ich alles noch einmal.

Der Kindheit Herz war für meine Träume

Ein Meer aus Tönen, auf dem Bilderboote schwammen.

Ich will zu jenem Ereignis kommen, das zwischen mich und das Paradies meines Elternhauses die größte Dornenhecke setzte, mich unter Fremde brachte und den Keim für meine Zukunft legte.

*Die Grabmäler hier sind ohne jeden Schmuck. Hingegen findet man in den Katakomben des heiligen Januarius bei Neapel Heiligenbilder und Inschriften, wenn auch schlecht gemacht. Auf den Gräbern der Christen ist ein Fisch abgebildet, in dessen griechischer Bezeichnung ’Iχθύς sich die Anfangsbuchstaben von ’Iησoύς χριστòς θεoύ υìòς σωτήρ verbergen (Jesus Christus, Gottes Sohn, Erlöser).

**Das berühmte Gemälde: St. Michael, der Erzengel, von jugendlicher Schönheit und mit großen Flügeln, setzt Fuß und Speer auf den Kopf des Teufels.

***Jener Teil Roms, der auf dem rechten Tiberufer liegt

****Ein römischer Volkstanz zu einer sehr monotonen Melodie. Er wird von zwei oder mehr Personen getanzt, ohne daß diese jedoch in Berührung miteinander geraten; meist handelt es sich um zwei Männer oder um zwei Frauen, die sich mit raschen, hüpfenden Schritten unter zunehmender Geschwindigkeit in einem Halbkreis bewegen, die Arme sind in ähnlich starker Bewegung wie die Beine und verändern in der natürlichen Anmut, wie sie den Römern zueigen ist, ständig ihre Position. Die Frauenzimmer pflegen im Verlauf des Tanzes die Röcke ein wenig anzuheben oder selbst den Takt auf dem Tamburin zu schlagen, auf dem ansonsten ein Außenstehender monoton trommelt, die Abwechslung besteht lediglich in der Geschwindigkeit, mit der die Schläge aufeinanderfolgen.

*****Der Pfeil, den Frauen vom Lande in den Haaren tragen, hat bei den Mädchen die Form einer geschlossenen Hand, bei den Verlobten und Verheirateten ist sie geöffnet.

******

3. DAS BLUMENFEST IN GENZANO

Es war im Monat Juni. Das berühmte Blumenfest, das man jährlich in Genzano* feierte, rückte näher. Meine Mutter und Marijucce hatten eine gemeinsame Freundin, die mit ihrem Mann dort eine Osteria mit Küche führte.** Schon seit mehreren Jahren hatten sie zu diesem Fest kommen wollen, stets aber waren Hindernisse eingetreten, dieses Mal aber wurde es wahr gemacht. Am Tag vor dem Blumenfest wollten wir aufbrechen, denn es war ein langer Weg; vor Freude schlief ich die ganze vorhergehende Nacht nicht.

Die Sonne war noch nicht aufgegangen, als schon die Mietkutsche vor der Tür stand und wir losrollten. Noch niemals war ich in den Bergen gewesen. Erwartung und Freude auf dieses weitberühmte Fest setzten meine Seele in Bewegung. – Wäre ich, nun in älteren Jahren, im Stande, die Natur und das Leben mit demselben lebendigen Gefühl wie damals zu sehen und ihm mit Worten Ausdruck zu geben, es entstünde daraus ein unsterbliches Gedicht.

Die große Stille in den Straßen, das mit Eisen beschlagene Stadttor, die sich Meile um Meile erstreckende Campagna mit den einsamen Gräbern, der dichte Morgennebel, der verborgene Fuß der fernen Berge – all dies wirkte auf mich wie eine geheimnisvolle Vorbereitung auf die Herrlichkeit, die ich sehen dürfte. – Selbst die an der Straße errichteten Holzkreuze mit den weißen Räuberknochen daran, die uns mitteilten, daß hier ein Unglücklicher getötet und der Täter bestraft worden war, schienen mir von kitzelnder Süße zu sein. Anfangs versuchte ich, die unendlich vielen gemauerten Bögen zu zählen, die das Wasser aus den Bergen nach Rom leiteten, wurde aber müde davon; dann wieder quälte ich die anderen mit Fragen nach den großen Feuern, die Hirten bei den eingestürzten Grabmälern entzündet hatten, und verlangte nach einer genauen Erklärung für die großen Schafherden, die die wandernden Treiber auf einem Flecken gesammelt hielten, indem sie Fischernetze wie Zäune um die Herde spannten.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!