16,99 €

Mehr erfahren.

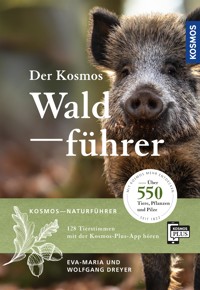

- Herausgeber: Franckh-Kosmos Verlags-Gmbh & Co. KG

- Kategorie: Lebensstil

- Sprache: Deutsch

"Der Kosmos Waldführer" porträtiert mit 200 Pflanzen, 300 Tieren und 50 Pilzen eine umfangreiche Artenfülle. Durch die klare Einteilung nach den Tier-, Pflanzen- und Pilzgruppen wird schnell die gesuchte Art gefunden. Neben dem ausführlichen Bestimmungsteil geht das Buch auch auf aktuelle Themen wie Ökologie, Klimawandel sowie Wald- und Holznutzung ein. Das Standardwerk der Zukunft – für Familien, Pädagogen und alle, die beruflich mit dem Wald zu tun haben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 513

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

© Heiko Bellmann/Frank Hecker

So funktioniert dieses Buch

Einfach und erfolgreich bestimmen

Wir wollen es Ihnen so leicht wie möglich machen, mit diesem Buch erfolgreich und ohne langes Suchen Tiere, Pflanzen und Pilze im Wald zu bestimmen. Darum sind alle Bestimmungsseiten so aufgebaut, dass man sich einfach und schnell auf ihnen zurecht findet.

Für die einfache Orientierung im Buch finden Sie auf der Innenseite der vorderen Klappe noch einmal alle Tiergruppen aufgeführt, die im Buch vorgestellt werden. Dank des KOSMOS Farbcodes können Sie dann ganz schnell in den entsprechenden Bereich des Buches blättern. Auf der hinteren Klappen werden wichtige botanische und zoologische Begriffe, die in den Bestimmungstexten verwendet werden, anhand von Zeichnungen erklärt. So werden diese Texte leicht verständlich und man weiß beim Bestimmen, auf welche Details man achten muss.

Was wächst da? Mit dem Waldführer kann man Pflanzen, Pilze und Tiere ganz einfach bestimmen.© Frank Hecker

Der Seitenaufbau

Farbbalken zur Orientierung im Buch. Jedes Kapitel hat seinen eigenen Farbton, die Übersicht dazu finden Sie in der vorderen Klappe.

Der deutsche Artname ist fett angegeben, es folgen der wissenschaftliche Artname sowie der deutsche Familienname.

In der Beschreibung der Art werden alle Merkmale genannt, die zur Bestimung wichtig sind.

Unter Lebensraum ist angegeben, wo eine Art hauptsächlich zu finden ist.

Wer mehr über eine Art erfahren möchte, kann unter Lebensweise bei den Tieren bzw. Wissenswertes bei den Pilzen und Pflanzen nachlesen. Hier ist zu erfahren, wie eine Art lebt oder sich verhält, welche Rolle sie im Ökosystem Wald spielt, woher ihr Name stammt oder auch welche historische Bedeutung er hat. Dieses Zusatzwissen macht eine Art erst richtig lebendig und hilft, sie sich gut einzuprägen.

Auf der Bildseite ist jeweils ein typischer Vertreter seiner Art abgebildet. Manchmal gibt es pro Art auch mehrere Fotos, die verschiedene Aspekte zeigen, wie z. B. Männchen und Weibchen der gleichen Art. Im Text ist dann ein Verweis zu finden, der erklärt, was das jeweilige Motiv zeigt.

Besonders interessante Sachverhalte stellen wir auf Sonderseiten im Überblick noch einmal vor. Wir zeigen z. B. die Zapfen der wichtigsten Nadelbäume (siehe hier), Schmetterlinge und ihre Raupen (siehe hier) oder essbare und giftige Früchte im Wald (siehe hier).

Der Kosmos-Farbcode

Den Wald kennen lernen

© Frank Hecker

Säuger

© Frank Hecker

Vögel

© Frank Hecker

Lurche und Kriechtiere

© Frank Hecker

Käfer

© Heiko Bellmann/Frank Hecker

Schmetterlinge

© Heiko Bellmann/Frank Hecker

Bienen, Wespen und Ameisen

© Frank Hecker

Spinnentiere

© Frank Hecker

Schnecken

© Heiko Bellmann/Frank Hecker

Leben in der Streuschicht

© Frank Hecker

Pflanzengallen und ihre Verursacher

© Heiko Bellmann/Frank Hecker

Pilze

© Frank Hecker

Bäume und Sträucher

© Frank Hecker

Blütenpflanzen

© Frank Hecker

Gräser

© Heiko Bellmann/Frank Hecker

Moose

© Frank Hecker

Farnpflanzen

© Heiko Bellmann/Frank Hecker

Flechten

© Frank Hecker

Das kostenlose Extra: Die App „KOSMOS PLUS“

Dieses Buch hat Töne: Mit der KOSMOS-PLUS-APP kannst du dir die Stimmen des Waldes auf deinem Smartphone oder Tablet anhören.

UND SO GEHT‘S:

1. Besuche im Internet den App Store oder Google Play.

2. Lade dir die kostenlose KOSMOS-PLUS-APP auf dein Mobilgerät.

3. Öffne die App, gehe zum Buch "Der Kosmos Waldführer" und schalte mit dem Code Wildschwein die Inhalte frei. Nun kannst du die Tierstimmen laden.

4. Bei vielen Tierarten findest du beim Artporträt dieses Symbol . Gib diesen Zahlen-Code in die App ein oder suche in der Medienliste nach der entsprechenden Art. Nun kannst du die Stimmen der Tiere auf deinem Smartphone oder Tablet hören.

Weiter Informationen findest du unter plus.kosmos.de

© Frank Hecker

Lehrreicher Lebensraum

Der Wald ist ein wunderbarer Lebensraum. Wir besuchen ihn gerne. Gut sechzig Prozent aller Deutschen brechen wenigstens einmal im Monat zu einem Waldspaziergang auf. Wer in den Wald geht, erlebt etwas. Die Ruhe, das angenehm kühle Klima, den erdigen Geruch und die Vielfalt an Pflanzen und Tieren. Das grüne Erlebnis stärkt Körper und Seele. Nach einem zweistündigen Waldspaziergang sinken Blutdruck und Blutzuckerspiegel und selbst Konzentrationsfähigkeit und Denkleistung sind wieder gestärkt, fand ein japanischer Arzt heraus. Wahrscheinlich erinnert uns der Duft des Waldes an unser genetisches Programm der Evolution, wo der Geruch nach grünem Laub und Erde uns den Weg zum Wasser zeigen sollte. Ein genetisches Überlebensprogramm aus der Urzeit der Menschheit. In den Wald zu gehen ist so etwas wie heim zu kommen, fasst der Evolutionsbiologe Edward Wilson seine Erkenntnisse zusammen.

Tatsächlich ist der Wald ein sehr komplexes Ökosystem. Er zeigt dem Besucher sehr klar, wie ein Ökosystem aufgebaut ist und wie es funktioniert. Jeder Waldspaziergang ist nicht nur Balsam für die Seele, sondern gleichzeitig eine Lehrwanderung in das Beziehungsgefüge der Natur, in der wir leben.

Waldspaziergänge stärken Körper und Seele.© Frank Hecker

Energiefluss im Ökosystem

Alle Lebewesen eines Lebensraumes wie Pflanzen, Tiere und Mikroorganismen stehen untereinander und mit ihrem Lebensraum in Beziehung. Sie bilden zusammen ein Ökosystem. Alle Mitglieder brauchen einander. Weder können Pflanzen ohne Tiere noch Tiere ohne Pflanzen auskommen. Wie hängt das zusammen? Das Geheimnis eines Ökosystems ist der Energiefluss, der das System am Leben erhält. Unsere Erde empfängt von der Sonne Strahlungsenergie. Mit dem Farbstoff Chlorophyll haben alle Pflanzen die Möglichkeit entwickelt, die Sonnenenergie zu nutzen. Aus Wasser und Kohlendioxid bauen sie energiereiche Zuckerverbindungen auf und setzen dabei Sauerstoff frei. Diese erstaunliche Leistung der Pflanzen ermöglicht es uns, auf der Erde zu leben. Gleichzeitig bauen die Pflanzen Biomasse auf. Im Wald sind das die Bäume, die Jahr für Jahr Milliarden von grünen Blättern produzieren, von denen jedes einzelne ein Sonnenkraftwerk darstellt. Die Blätter sind die Fabriken für Zucker. Die überschüssige Energie wird in Form von Holz gespeichert. Deshalb wachsen Bäume in den Himmel. In unseren gemäßigten Breiten zerstören im Winter Nachtfröste diese Blattfabriken. Deshalb haben Nadelbäume resistentere Blätter in Form von Nadeln entwickelt. Alle Laubblätter müssen jedoch welken und fallen zu Boden. Gigantische Mengen an Herbstlaub fallen jedes Jahr im Herbst an. Sie würden jeden Baum ersticken, gäbe es nicht die wichtige Gruppe der Destruenten. Diese bauen das Laub ab und führen die Inhaltsstoffe in den Stoffkreislauf zurück.

Aufbau und Abbau

Ein funktionierendes Ökosystem muss also Organismen enthalten, die Energie produzieren und speichern. Man nennt sie die Produzenten. Das sind in erster Linie die grünen Pflanzen, im Wald vor allem die Bäume. Zu diesen treten die Primärkonsumenten. Das sind vor allem die pflanzenfressenden Tiere.

Weitere Mitglieder eines Ökosystems sind die Konsumenten zweiter Ordnung wie Räuber und Raubparasiten, z. B. Spinnen, räuberische Insekten und auch Fuchs und Luchs – also Tiere, die sich von anderen Tieren ernähren Schließlich muss ein Ökosystem Destruenten besitzen, die das organische Material wieder in seine Einzelteile zerlegen und in den Kreislauf der Wiederverwendung zurückführen. Eine Riesenaufgabe bei Millionen Tonnen von Falllaub. Ein großartiges Mühlensystem von Organismen arbeitet daran. Dazu gehören Asseln, Urinsekten, Mikroorganismen und Pilze. Jedes Ökosystem besitzt natürlich ein anderes Inventar an Lebensformen, die den einzelnen Stufen angehören.

Stellt man die Zahlen der Organismen dar, die auf den einzelnen Nahrungsebenen leben, entsteht bildlich eine Nahrungspyramide. Die Produzenten sind immer am häufigsten vertreten, die Konsumenten der Pflanzen schon weniger. Die Spitzenplätze der Nahrungspyramide im Wald werden nur noch von wenigen „Topprädatoren“ wie beispielsweise dem Luchs, dem Wolf oder dem Uhu, eingenommen.

Wenn es in Ökosystemen nur vier Nahrungsebenen gibt, die Produzenten, die Primärkonsumenten, die Konsumenten zweiter Ordnung und die Destruenten, wie ist es dann möglich, dass allein rund eine Million Insektenarten auf der Erde leben? Woher kommt diese Artenvielfalt, wenn alle entweder Pflanzenfresser, Räuber oder Destruenten sind?

Lebensformen des Waldes

Das Geheimnis der Vielfalt eines Waldes liegt in seiner Vielfalt an „ökologischen Planstellen“. Besonders deutlich wird das am Beispiel der Nahrungsnischen eines mitteleuropäischen Nadelwaldes. Für die an der Fichte lebenden Vogelarten ergibt sich eine Aufteilung ihrer Aktionsräume und ihrer Ernährungsgrundlagen: Der Fichtenkreuzschnabel ist ein auf die Ausbeutung von Zapfen spezialisierter Samenfresser. Seine sich überkreuzenden Schnabelhälften schlitzen die Samenschuppen auf und erschließen dem Vogel die versteckten Samen. Der Buntspecht meißelt die Larven von Bockkäfern aus dem Splintholz. Der Kleiber benutzt seinen Schnabel wie eine Pinzette und sammelt Insekten aus den Rindenritzen. Die feinste Insektenpinzette besitzt der Gartenbaumläufer. Dünn und leicht gebogen, dringt der Schnabel in kleinste Rindenspalten und bringt Rindenläuse und Ohrwürmer ans Licht. Der Ziegenmelker fliegt in Mückenschwärme hinein und benutzt seinen weit aufsperrbaren Schnabel als Kescher.

Doch nicht nur die unterschiedlichen Schnabelformen ermöglichen es den Vögeln, unterschiedliche Planstellen zu beziehen. Mitentscheidend kann auch das Gewicht sein: Das Sommergoldhähnchen fängt als Leichtgewicht von nur 5 Gramm in den äußersten Zweigspitzen Insekten. Der deutlich schwereren Kohlmeise bleiben diese Bereiche verschlossen, sie sammelt die dickeren Zweige ab. Der Fliegenschnäpper benutzt Zweige nur als Ausguck und Sitzplatz. Er „schnappt“ sich die fliegenden Insekten in der Luft. Auch die am Boden nach Schnecken und Würmern suchende Drossel gehört in den Stellenplan des Nadelwaldes. Vielfalt wird also durch unterschiedliche Planstellen ermöglicht.

Hallimasch: Ein wichtiger holzabbauender Pilz.© Frank Hecker

Das Beziehungsgefüge

In allen Lebensgemeinschaften entstehen durch die unterschiedliche Ausstattung der Tiere Nahrungsbeziehungen: Die Raupe des Kiefernspanners befrisst die Nadeln. Beim Abseilen in den Boden zur Verpuppung wird sie von einem Laufkäfer gefangen. Dieser fällt der Singdrossel zum Opfer, die kurze Zeit später vom Habicht geschlagen wird. Dieses Szenario stellt eine Nahrungskette dar, wie sie in einem Wald in etwa abläuft. Aber die Nahrungsketten sind untereinander vernetzt. Der Laufkäfer beispielsweise verlässt nachts den Wald und fängt auf den angrenzenden Feldern Regenwürmer. Mit dieser Nahrungsbeziehung vernetzt der Käfer verschiedene Lebensräume. Auch der Fuchs verspeist die Regenwürmer des Feldes und überrascht am Morgen im Wald eine Gelbhalsmaus, die gerade die Puppen eines Kiefernspanners ausgräbt. Es existieren also weniger einfache Nahrungsketten in der Natur, sondern vielmehr kompliziert verknüpfte Nahrungsnetze. Es ist sehr anschaulich, die Fraßbeziehungen eines Waldes darzustellen und die einzelnen Pfeile der Wechselwirkungen zu verfolgen. Manche finden gleichzeitig statt, manche nacheinander.

Schema eines Nahrungsnetzes im Wald. In den Nahrungsbeziehungen zwischen Pflanzen und Tieren sind die Jungtiere, Raupen und auch Aas eingeschlossen. Die blauen Linien zeigen die Nahrungsbeziehungen der Pflanzenfresser (Konsumenten 1. Ordnung). Die roten Linien zeigen die Nahrungsbeziehungen der Räuber und Raubparasiten (Konsumenten zweiter Ordnung). Die schwarzen Linien zeigen die Wechselbeziehungen der abbauenden Organismen (Destruenten).© A. Peterse-Schmidt

Die Dynamik des Waldes

In einem Waldökosystem laufen so viele Lebensvorgänge gleichzeitig ab, dass es schwer ist, sie zu durchschauen. Ökologische Grundmuster zu beschreiben, heißt zu vereinfachen. So sind Begriffe wie Nahrungspyramide, Nahrungskette oder ökologische Nische Gedankenmodelle, die helfen sollen, komplizierte Zusammenhänge „modellhaft“ darzustellen. Wie schwer es ist, richtige Aussagen über das Funktionieren des Waldes zu machen, zeigt folgendes Beispiel:

In einem Normaljahr beträgt die Anzahl der blattfressenden Schmetterlinge 200 000 bis 1 000 000 Individuen pro Hektar (100 × 100 m). In manchen Jahren – man spricht dann von Massenwechseln – kann diese Zahl auf mehrere Millionen ansteigen. In einem Alteichenbestand wurden beispielsweise während einer Massenvermehrung etwa zwei bis vier Millionen Raupen des Schwammspinners geschätzt. Der Wald war fast völlig kahl gefressen. Doch die Eichen trieben dank ihrer Reservestoffe neu aus. Nach einigen Jahren war vom Kahlfraß nichts mehr zu spüren. Ein Ökosystem kann solche Verluste meistens verkraften. Trotzdem können kurz hintereinander auftretende Massenwechsel zum Absterben der Bäume führen. Der Wald verändert dadurch sein Gesicht. Es entstehen neue Waldstrukturen. Doch trotz solcher großen Veränderungen ist das ökologische Gleichgewicht dank seiner Dynamik nur vorübergehend zu einer Seite hin ausgependelt. Was bestimmt nun, wie stabil ein Gleichgewicht trotz solcher Pendelbewegungen ist?

Wintergoldhähnchen: Seine Nahrungsnische sind die äußersten Zweigspitzen.© Wolfgang Buchhorn/Frank Hecker

Kleiber: Seine Nahrungsnische ist der Stamm – kopfüber und kopfunter.© Frank Hecker

Wie entsteht Stabilität?

Von ökologischer Stabilität sprechen Biologen, wenn sie die Fähigkeit eines Ökosystems beschreiben, nach einer Störung wieder in den Gleichgewichtszustand zurückzupendeln. Welche Faktoren bestimmen diese Fähigkeit? Die Antwort ist ebenso wie die Natur selbst vielfältig. Für den vom Schwammspinner heimgesuchten Eichenwald ist einmal die Vitalität der Bäume ein wichtiger Faktor der Selbstheilung. Von belasteter Luft geschwächte Bäume sind anfälliger für Massenwechsel von Insekten. Zum anderen spielt die Zahl der Mitbewohner des Eichenwaldes eine Rolle. Sind genügend Räuber und Raubparasiten vorhanden, die bei Massenvermehrung einer Art diese zahlenmäßig dämpfen? Entscheidend sind auch die Klimafaktoren. Ein kalter Winter trifft Insekten kaum. Sie sind durch Frostschutzmittel wie Glykol im Insektenblut bis etwa –35 Grad Celsius geschützt. Ein feuchtwarmer Winter dagegen kann Pilzerkrankungen fördern, die Insekten während der Überwinterung erheblich dezimieren.

Es gibt also viele ineinander greifende Faktoren, die ein biologisches Gleichgewicht beeinflussen. Vereinfacht lässt sich aber sagen, dass Waldökosysteme, die ein reiches Planstelleninventar besitzen, weniger anfällig sind. Ein großes Stellenangebot sorgt für eine große Artenvielfalt an Pflanzen und Tieren. Diese Mannigfaltigkeit, oft auch als Diversität bezeichnet, kann man sich als bunten Teppich mit vielen Farben vorstellen. Fällt eine Farbe, also eine Pflanzen- oder Tierart aus, ist der Teppich immer noch bunt. Besteht eine Fläche aber aus nur wenigen Farben, verändert das Wegfallen einer einzigen Farbe das gesamte Bild. Bunte, sprich artenreiche Ökosysteme sind meist stabiler. Sie vertragen Pendelbewegungen besser als verarmte, einseitige Lebensräume. Ein artenreicher Laub-Mischwald ist also ein stabiles Ökosystem, ebenso wie es ein Nadelwald in den Höhenlagen der Mittelgebirge und Gebirge sein kann.

Schwammspinner: Bei Massenvermehrung ein gefürchteter Waldschädling.© Heiko Bellmann/Frank Hecker

Raupen des Schwammspinners.© Heiko Bellmann/Frank Hecker

© Heiko Bellmann/Frank Hecker

Untersuchung zum Klimawandel

In den 1980er Jahren belastete der durch hohe Schwefeldioxid-Emissionen ausgelöste saure Regen die Wälder. Heute ist es der Klimawandel. Er stresst die Bäume durch Hitze, Trockenheit und extreme Stürme und macht sie krankheitsanfälliger. Wie werden die Wälder Mitteleuropas auf die sich ändernden Klimabedingungen reagieren? Wird sich die Zusammensetzung der Baumarten ändern, werden neue aus anderen Klimagebieten dazukommen? Wie reagiert der Wald als unser größter Kohlenstoffspeicher auf die stetig steigende Konzentration des Treibhausgases Kohlendioxid?

Auskunft gibt ein achtjähriges Forschungsprogramm in der Schweiz. Wissenschaftler veröffentlichten 2013 das Ergebnis des Großprojekts „Swiss Canopy Crane Project“: Hier wurde am nördlichen Schweizer Jura ein hoher Kran in einem Wald von 100-jährigen Laubbäumen gebaut, der bis über die Wipfel reichte und weithin schwenkbar war. Zwölf ausgesuchte Bäume wie Buche, Traubeneiche, Hainbuche, Sommerlinde, Feldahorn und Vogelkirsche wurden in den Kronen mit einem Netz von dünnen Schläuchen versehen. Jeder Baum bekam etwa einen Kilometer Schlauch in die Krone gehängt. Acht Jahre lang strömte aus den Schläuchen und tausenden Poren zusätzlich Kohlendioxid in den Kronenraum der Bäume. Die Menge des zusätzlichen Kohlendioxids war auf die vermutete Luftzusammensetzung abgestimmt, die in unserer Atmosphäre in 60–80 Jahren bei uns herrschen wird, sollte die Freisetzung aus Industrie, Autoabgasen und Heizungen weiter ansteigen. Dieses Kohlendioxid besitzt einen minimalen Anteil eines schwach radioaktiven Kohlenstoffs, der auch in der normalen Luft vorkommt und in diesem Fall als Marker fungierte. Dieser Kohlenstoff wird von den Bäumen eingebaut und lässt sich später überall mit einem Messgerät nachweisen. In Blättern, Früchten, im Holz, in Pilzen ist der Stoff dann zu finden. Auch bei Schmetterlingsraupen schlägt das Messgerät an, wenn diese Blätter der betreffenden Bäume gefressen hatten.

Konstruktion zur Messung der Kohlendioxidaufnahme von einer Krangondel aus.© Christian Körner/Swiss Canopy Crane Project

Die Ergebnisse

Schon nach drei Monaten hatten die Waldpilze das markierte Kohlendioxid aufgenommen. Dies beweist, wie eng Baumwurzeln und Pilze zusammenarbeiten und wie wichtig die Pilze für die Aufnahme von Wasser und Kohlendioxid sind. Das noch wichtigere Ergebnis aber war, dass ein großer Teil durch die Bäume bis in den Waldboden geleitet wurde. Dabei waren die Werte in den Blättern anfangs deutlich erhöht und nahmen später ab. Die Botaniker folgern daraus, dass die Bäume sich nicht einer erhöhten Konzentration an Treibhausgas anpassen konnten. Einige bildeten lediglich mehr Reservestoffe.

Die Zusammenfassung des Langzeitexperiments fiel eindeutig aus: Jahrelang erhöhtes Treibhausgas führt nicht zu größeren Erträgen im Laubwald. Das Wachstum von Nadelbäumen wird sogar gehemmt, sie verlieren ihre Fähigkeit zur Nährstoffaufnahme. Auch die Festigkeit der Stämme wird beeinträchtigt. Der Wald wird widerstandsärmer gegen Stürme und unter einer Glocke aus erhöhtem Kohlendioxid eindeutig schlechter wachsen. Wie lange er das verkraften kann, weiß man nach nur acht Jahren Experiment noch nicht.

Neue Bäume für unsere Wälder?

Innerhalb von nur wenigen Jahrzehnten haben sich die Vorstellungen vom idealen Waldbau grundlegend verändert. Werden wir bald neue, nichtheimische Baumarten in den Wäldern pflanzen müssen? Oder passen sich die Wälder selbst an die veränderten Klimabedingungen an?

Einer der Kandidaten könnte der Blauglockenbaum aus China sein. Die Paulownia tomentosa wurde bereits im späten 19. Jahrhundert bei uns in Botanische Gärten gepflanzt. Sie erwies sich als raschwüchsig, frosthart und widerstandsfähig gegen Krankheiten und Insektenbefall. Ihr Holz ist hell und schön, sehr hart und dauerhaft. Mit seiner Beständigkeit eignet es sich zur Herstellung von Türen und Fenstern. Fazit der ersten Anbauversuche: Der chinesische Blauglockenbaum könnte in Süddeutschland wachsen und zu einem Hoffnungsträger für die Forstwirtschaft werden. Welche Risiken für das Waldökosystem daraus erwachsen, muss noch geklärt werden.

Blauglockenbaum: Ein neuer Waldbaum aus China?© Frank Hecker

Laubbäume

Der Klimawandel wird sicher zu einer anderen Zusammensetzung der Baumarten in unseren Wäldern führen. Der Umbau von der Fichte zur Rotbuche ist bereits im vollen Gang. Aber gibt es weitere geeignete Arten aus ähnlichen Klimagebieten? Viele sind es nicht, zeigten Experimente. Und Risiken und Nebenwirkungen gibt es auch: In Nordamerika ist die Spätblühende Traubenkirsche(Prunus serotina) ein stattlicher Waldbaum. In Brandenburger Kiefernforsten hat sich diese Spätblühende Traubenkirsche als lästiges Unterholz ausgebreitet und behindert ökonomischen Waldbau.

Im Anbauversuch ist bereits die Japanische Birke(Betula maximowicziana). Sie ist langlebiger, großblättriger, kann Trockenheit ertragen und wächst höher. Besonders auffallend ist ihre gute „Schaftqualität“. Sie wächst kerzengerade und liefert wunderschönes helles Holz. Leider mag sie Konkurrenzpflanzen wie Brombeeren nicht so sehr und braucht deshalb teuren Pflegeaufwand.

Ein hartes Holz, das wertvoll für den Holzmarkt ist, wäre ein Glückstreffer für die Forstwirtschaft. „Türkische Nuss“ ist die Handelsbezeichnung für einen solchen Kandidaten – die Baumhasel (Corylus colurna). Sie ist schon in vielen Städten als Straßenbaum etabliert und fällt durch ihren reichlichen Fruchtfall auf. Aus diesen haben Baumschulen schon häufig Nachwuchs gezogen. Im Gegensatz zur heimischen Hasel wächst die türkische Art sehr dickstämmig. In den letzten 20 Jahren wurden einige Versuchsflächen angelegt. Die schnellwüchsige Baumart hat großes Potential, als neuer Waldbaum auf wechselfeuchten Flächen gute Erträge zu erzielen. Auf trockenen Böden fehlen noch Erfahrungen, die dringend erforscht werden sollten.

Nadelbäume

Wo Böden für Kiefern zu nass und für Fichten zu schlecht sind, suchte man einen geeigneten Baum. Ein Botaniker entdeckte ihn in Kanada 1739: die Douglasie(Pseudotsuga menziesii). Dieser Baum bricht in der Wuchsleistung alle Rekorde. Er wächst um ein Drittel schneller als die heimische Fichte. Sein widerstandsfähiges, dauerhaftes Holz wird für den Bau von Eisenbahnschwellen und Fensterrahmen, als Fassholz und für Fußbodentäfelungen verwendet. Die Douglasie tritt hauptsächlich in zwei Formen auf, einer grünen und einer blauen. Die Grüne oder Küsten-Douglasie hat frischgrüne Nadeln und wächst deutlich schneller als die Blaue oder Gebirgs-Douglasie mit blaugrünen Nadeln.

Zapfen der wuchsfreudigen Douglasie.© Frank Hecker

Die Große Küstentanne(Abies grandis) aus dem westlichen Nordamerika wird bereits seit Anfang des 19. Jahrhunderts in Europa angebaut. Dieser Baum gehört zu den größten und schnellwüchsigsten Tannenarten weltweit. In seinem natürlichen Verbreitungsgebiet erreicht er Höhen bis zu 70 m und Stammdurchmesser bis zu 1,5 m. Er bevorzugt nährstoffreiche, lockere Böden, kommt aber als standorttolerante Baumart mit feuchten und auch trockeneren Standorten gut zurecht. Untersuchungen haben ergeben, dass die Küstentanne an ein Klima mit ausgeprägter Sommertrockenheit gut angepasst ist. Mit ihrer Pfahlwurzel gilt sie als sturmfest, auch gegen Schneebruch ist sie relativ unempfindlich. Aber es gibt auch Gefährdungen: Der Baum ist anfällig gegen Stamm- und Wurzelfäuleerreger und in der Anwuchsphase empfindlich gegen Spätfröste.

Die Früchte der Baumhasel stehen dicht gedrängt und sind von einer vielfach geschlitzten Hülle umgeben.© Frank Hecker

Das Eschensterben

Den europäischen Wald klimafester zu machen, wird immer schwieriger. Vor allem weil mit der Klimaverschiebung auch andere Schädlinge auftreten. Beim derzeitigen Eschensterben ist es ein Käfer aus Fernost: der Japanische Eschenprachtkäfer (Agrilus planipennis).

Dieser metallisch grün glänzende Käfer kommt über Russland zu uns. Bereits nach Nordamerika eingeschleppt, hat er dort binnen weniger Jahre viele Millionen Eschen zum Absterben gebracht. Selbst Maßnahmen wie befallene Bäume um die Herde weiträumig zu fällen, führten zu keinem rettenden Ergebnis. Meist wird der Prachtkäfer als Larve oder Puppe im Brennholz verschleppt. Der Käfer trifft die Esche zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Der ebenfalls aus Ostasien eingeschleppte Pilz „Falsches Weißes Stängelbecherchen“ ist der Erreger des Eschentriebsterbens. Der sehr aggressive Pilz führt bei neun von zehn befallenen Eschen zum Absterben des Baumes. Verwirrend daran ist, dass der Eschenpilz bereits seit 1851 in Europa bekannt ist und nie auffällig wurde. Plötzlich wird er zur tödlichen Gefahr. 2010 wurde er wissenschaftlich neu beschrieben. Seine kleinen weißen Fruchtkörper wurden nun als Hymenoscyphus pseudoalbidus benannt, sein naher Verwandter (Hymenoscyphus albidus) ist ein harmloser Laubabbauer von Eschenlaub Es muss also eine neue Art entstanden sein, die zum Eschensterben führt. Forstwissenschaftler rechnen damit, dass wir die Esche, den wichtigen Forstbaum nach Buche und Eiche, sehr bald verlieren werden.

Die Borke einer Esche mit den typischen Ausstiegslöchern des Eschenprachtkäfers.© Daniel Herms

Ulmen und Kastanien

Zwei weitere Laubbaumarten haben den Kampf gegen eindringende Schädlinge bereits verloren: die Bergulme und die Feldulme. Sie sind in den Wäldern kaum noch zu finden und wurden ebenfalls von einem aus Asien stammenden Pilz hingerafft. Auch der neue Hoffnungsträger der Förster, die Esskastanie, zeigt auf den Versuchsflächen bereits erste Schwächen. Eine Gallwespe und der Esskastanien-Rindenkrebs, verursacht durch eine Infektion mit Pilzsporen, schwächen die Esskastanie bevor sie sich in Mitteleuropa etabliert hat. Erkennbare Befallssymptome für den Esskastanien-Rindenkrebs sind unterschiedlich starke Verlichtungen im äußeren Kronenbereich und Rindenbrand, der an glattrindigen Ästen und Stämmen an mehr oder weniger deutlich abgegrenzten orangefarbenen bis rötlichen Rindenpartien zu erkennen ist . An grobborkigen Stämmen weisen unregelmäßige Längsrisse in der Rinde auf diese Erkrankung hin.

Neue Baumarten in heimischen Wäldern einzuführen, ist also hochriskant. Besser ist es, auf die Vielfalt an Baumarten und deren ökologische Anpassung zu setzen. Die ökologische Stabilität heimischer Baumgemeinschaften ist beständiger – auch bei veränderten Umweltbedingungen.

Ein naturnaher Wald verjüngt sich selbst.© Frank Hecker

Blick in die Zukunft

Wald wird es auch noch in den nächsten Hundert Jahren geben, so die Bilanz der Biologen. Allerdings wird der Wald ein anderes Gesicht bekommen, er wird bunter werden. Auch einzelne Baumarten werden angesichts der Klimaveränderungen andere Gewichtungen im Wald haben müssen. Die Mutter des Waldes in Mitteleuropa wird weiterhin die Buche bleiben. Aber in den Mischwäldern der nächsten überschaubaren 50 Jahre werden neue Bäume nachwachsen.

Die Ergebnisse der letzten Bundeswaldinventur zeigen mehr Laubbäume und mehr Mischwälder. Die Nadelwald-Monokulturen wurden bereits großteils zugunsten von Laubwäldern umgebaut. Heute beträgt der Mischwaldanteil in Deutschland bereits 76 %. Der Anteil der Laubbäume ist seit 2002 um etwa 7 % gestiegen. Die Entwicklung weg von reinen Nadelbaumbeständen hin zu standortgerechten und strukturreichen Mischwäldern wird den Auswirkungen des Klimawandels vorbeugen.

Ein Drittel der Landfläche Deutschlands ist bewaldet. 76 % davon sind Mischwald.© Wolfgang Buchhorn/Frank Hecker

Wichtige Merkmale der Strukturvielfalt eines Waldes sind seine horizontale und seine vertikale Struktur – seine Baumartenmischung und die Schichtung im Kronenraum. 68 % unserer Wälder sind zwei- oder mehrschichtig aufgebaut. Als zweischichtig gelten Wälder mit zwei Kronenräumen übereinander, die sich nicht berühren. Am häufigsten ist ein solcher Aufbau bei Tannen-, Buchen- und Eichenwäldern. Seltener tritt ein solcher zwei- oder mehrschichtiger Aufbau bei Douglasien- und Fichtenwäldern auf. Ein Wald mit verschiedenen Baumarten nebeneinander und unterschiedlich hohen Kronenräumen bietet reiche Lebensräume für Tiere und Pflanzen und kann besser auf Umwelteinflüsse reagieren.

© Frank Hecker

Neue Konzepte für den Wald

Nur eineinhalb Stunden fegte am Weihnachtstag 1999 der Orkan „Lothar“ über den Südwesten Deutschlands hinweg und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Große Bäume knickten wie Streichhölzer, der Orkan hinterließ Kahlflächen in der Größe von 56 000 Fußballfeldern. 2007 riss der Orkan „Kyrill“ 40 Millionen Bäume um, vor allem ältere Fichtenbestände in den Hochlagen der Mittelgebirge. Die gewaltigen Waldschäden zeigten deutlich, dass der Waldbau neu überdacht werden musste. Die Landesforsten Niedersachsens legten ein „Programm zur langfristigen ökologischen Waldentwicklung in den Landesforsten“ (LÖWE) vor, das hier beispielgebend für die neue Forstpolitik steht. Ziel der langfristigen Waldentwicklung sind struktur- und artenreiche, gesunde und stabile abwechslungsreiche Wälder. Grundsätzlich sind im neuen Waldkonzept Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktionen gleichrangig. Damit steht der Waldnaturschutz gleichbedeutend neben der Holzproduktion und der Erholungsfunktion. Dieser neue Weg wurde als einzig realistische Alternative erkannt, die wirtschaftlichen und ökologischen Ziele nachhaltig und mit dem höchsten Gesamtnutzen in Einklang zu bringen.

Eine tote Eiche als Habitatbaum. Buntspechte finden hier Futter und Wohnraum.© Frank Hecker

Wie werden die neuen Konzepte umgesetzt?

Als erster Schritt begannen umfangreiche Erfassungen über den Zustand und die Entwicklung von Waldböden, Bäumen, Biotopen, seltenen Pflanzen- und Tierarten, Erholungswäldern und Klimaschutzwäldern samt Wasserschutzgebieten. Die Ergebnisse fanden in der Bundeswaldinventur Verwendung. Meist bei der Erstellung von Karten. Die ermittelten Daten ermöglichten es, Baumartenkarten, Biotopkarten, Waldfunktionskarten und ein Kataster von Kennzahlen für die Ertragswirtschaft anzulegen. Im Oktober 2014 lagen die Ergebnisse der dritten Bundeswaldinventur vor und sind für jeden Interessierten einsehbar.

Habitatbäume und Totholz

Die Besonderheit der neuen Waldkonzepte sind die ökologischen Maßnahmen. In der gesamten Waldwirtschaftsfläche wird ein zusammenhängendes Netz von Habitatbäumenund Totholz erhalten. Diese Habitatbäume werden besonders gekennzeichnet und bleiben ein Baumleben lang ungenutzt. Im deutschen Wald sind das 93 Millionen Bäume, Laubbäume sind häufiger als Nadelbäume vertreten.

Auch das Totholz bleibt liegen und unterliegt der natürlichen Zersetzung. In Deutschlands Wäldern gibt es etwa 21 Kubikmeter Totholz pro Hektar. Damit beträgt der Totholzvorrat etwa 6 % des lebenden Holzvorrates. Früher hat man das Totholz aus dem Wald genommen und für die Brennholzversorgung der Bevölkerung genutzt. Heute strebt man einen beständigen Totholzvorrat zum Schutz der biologischen Vielfalt an. Mit diesem wichtigen Konzept entstand ein beständiger Lebensraum für zahlreiche Pflanzen- und Tiergruppen. Pilze, Flechten, Insekten und Vögel leben vom oder am Totholz und finden hier Futter, Unterschlupf und Nistplatz. So leben beispielsweise rund 1500 Pilzarten und etwa 1300 Käferarten vom Holz. Sie sind wichtige Recyclingspezialisten und für die ökologische Funktion eines Waldes unerlässlich. Viele Spechtarten leben von diesen Habitatbäumen, sie ernähren sich von Insektenlarven, die im morschen Holz leben.

Von der Monokultur zum Mischwald

Eine der größten Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte wird der Umbau der Fichtenmonokulturen zu bunten Mischwäldern sein. Dabei kommt der Auswahl der richtigen Baumarten für jeden Standort eine entscheidende Rolle zu. Welche Baumarten eignen sich beispielsweise für trockene bis sehr trockene Böden? Bei zunehmend trockenen Sommern wird die Trockenresistenz der Bäume sehr wichtig werden. Sehr gut geeignet sind Kiefer, Traubeneiche, Spitzahorn, Feldahorn, Winterlinde oder Kirschbaum. Aber alle Bäume unterliegen auch anderen Faktoren wie Bodenstruktur, Nährstoffreichtum oder der Verträglichkeit von Licht und Schatten. Besonders wünschenswert wäre mehr Wissen über die Widerstandskraft der Bäume gegen Stürme. Hier fehlen Daten, die zu einer besseren Kalkulation bei dem Mischungsverhältnis der Baumarten führen könnten.

Auch die Qualität der Samen ist eine wichtige Entscheidung bei der Aufforstung. Viele staatliche Forstämter gewinnen ihre Samen bereits selbst. Unter ausgewählten Buchen oder Eichen werden große Tücher gespannt um möglichste viele Bucheckern und Eicheln guter Elternbäume zu gewinnen. Und in den Nadelwäldern des Bayerischen Waldes sind kühne Kletterer in den Wipfeln großer Fichten unterwegs um als „Fichtenzapfenzupfer“ die Samen vor Ort einzusammeln, bevor sie der Wind unkontrolliert verbreitet.

Überlässt man die Flächen der Naturverjüngung durch Samenflug, handelt man sich oft hohe Betriebskosten durch eine „Verunkrautung“ ein. Setzt man auf Naturverjüngung in beschatteten Räumen, kommen nur schattenverträgliche Baumarten zum Wachstumserfolg. Bei der Wahl geeigneter Baumarten sind Standortkarten eine wertvolle Grundlage. Hierin wird festgehalten wie sauer die Böden sind, welche Bodenart vorliegt, wo die Tiefe der Kalkgrenze liegt und welcher Mineralgehalt den künftigen Bäumen zur Verfügung steht. Leider liegen nur von wenigen Gebieten Bodenkarten vor, da diese sehr aufwendig und teuer zu erstellen sind. Als gutes Hilfsmittel haben sich die fast flächendeckend vorhandenen Vegetationskarten des Faches Geobotanik erwiesen. Auf solchen Karten sind zwar „nur“ Pflanzengesellschaften kartiert, doch diese lassen sich sehr gut mit bestimmten Bodeneigenschaften in Verbindung bringen. Die Krautschicht als Bodenzeiger zu verwenden, ist eine der neueren Methoden der Waldwirtschaft. Doch wo tiefwurzelnde Baumarten bis in 2 m Tiefe vordringen sollen, versagt auch die Methode der Vegetationskarten.

Ökologische verträgliche Holzernte

Ein wichtiger Faktor des modernen Waldbaus wird aber auch die ganz einfache Frage sein, mit welchen Methoden eine Holzernte nach ökologischen Gesichtspunkten zu leisten ist. Wie komme ich mit Maschinen in den Wald? Wie bekomme ich gefällte Einzelbäume aus dem Verbund ohne die Wurzeln der anderen zu beschädigen? Auf großen Holznutzflächen sind oft automatische „Harvester“-Maschinen im Einsatz, die in einem Arbeitsgang Stämme fällen, entasten und in Normstücke sägen. Aber: Diese Kolosse mit ihren bis zu 50 Tonnen Gewicht erdrücken den empfindlichen Boden, zerstören das Porengefüge und lassen oft in Sekundenschnelle sämtliches Bodenleben ersticken. Bis in tiefe Schichten wird der Boden verdichtet. Darunter leiden nicht nur die Bodenlebewesen, sondern auch die Bäume selbst. Ein intakter Waldboden funktioniert wie ein Wasserspeicher. Im Winter speichert er einen Großteil der Niederschläge und hilft damit den Bäumen über trockene Sommerzeiten. Bis zu 25 Kubikmeter Wasser kann ein ausgewachsener Baum in seinem Wurzelraum speichern. Ist allerdings eine schwere Maschine darübergefahren, reduziert sich das Speichervolumen bis auf einen Kubikmeter, die Waldbäume geraten in Wasserstress. Den mit dem Klimawandel einhergehenden zeitweisen Wassermangel könnten wir allein damit abmildern, dass wir den Boden nicht durch Befahren mit schweren Maschinen zerstören und verdichten. Häufig wird deshalb bei der Holzernte wieder auf die altbewährte, aber sehr aufwändige Methode mit Rückepferden zurückgegriffen. Ein Pferdehuf verdichtet das Erdreich kaum, Bodenschäden werden vermieden, der Wald bleibt gesund und produktiv. So gesehen wird die Waldwirtschaft des 21. Jahrhunderts eine große Jahrhundertaufgabe sein.

An dieser Fichte finden „Fichtenzapfenzupfer“ eine reiche Ernte.© Frank Hecker

Der Baum der Zukunft

Das wichtigste Ziel des modernen Waldbaus ist zweifellos, wertvolle Hölzer mit hohem Ertrag zu gewinnen. Dieses Ziel ist nicht leicht zu erreichen angesichts der hohen Lebensdauer eines Baumes. Derartige Planungen umfassen oft mehr als drei Menschengenerationen und verfolgen eine langfristige Strategie: Es ist deshalb wichtig, rechtzeitig geeignete Bäume zu entdecken und ihre Standortbedingungen zu untersuchen.

Passt die Bodenfeuchte, steht die Baumart auf dem richtigen Boden, hat sie Licht und Luft zum geraden Wuchs, sind Holz und Blätterkleid gesund? Geeignete Zukunftskandidaten werden Z-Bäume genannt. Sie müssen mehrere Eigenschaften besitzen: Lotrecht sollen sie stehen und fast ohne Astbildung bis zur Krone sollten sie sein. Solche Baumkandidaten werden jährlich genau beobachtet und vermessen. Bedrängt sie ein nachwachsender Nachbarbaum? Solche „Bedränger“ sind zeitweise durchaus erwünscht, weil sie den Stamm des Z-Baums beschatten und damit die Ast- und Reiserbildung verhindern. Erst, wenn der Bedränger in die Krone seines Nachbarn wächst und dessen Lichtaufnahme schwächt, hat er seine Aufgabe erfüllt und wird gefällt; der Z-Baum hat wieder Luft und Raum für die eigene Kronenbildung. Die grünen Blätter der Krone sind das Kraftwerk eines Baumes und sorgen über die Fotosynthese für den erwünschten Holzzuwachs. Je mehr Z-Bäume unterschiedlichen Alters und verschiedener Holzarten ein Waldgebiet hat, umso wertvoller und nachhaltiger ist die Forstwirtschaft.

Eine Buche ist mit 80–100 Jahren hiebreif, eine Eiche erst mit 120–230 Jahren. Je gestaffelter die Altersstruktur eines Forstes ist, umso gleichmäßiger ist auch der jährliche Ertrag. Denn in einem modernen Forst wird jährlich nur soviel Holz geerntet, wie auch tatsächlich nachwächst.

Rückepferde sind in ökologisch bewirtschafteten Wäldern heute unverzichtbar.© Blinkwinkel über Hecker

Herbstlicher Buchenwald© Frank Hecker

Neue Tierarten im Wald

Biologen sind sich ziemlich sicher, dass unsere heimischen Eichhörnchen bald Konkurrenz bekommen. Erste Exemplare der nahen Verwandten sind bereits in Norddeutschland gesichtet worden. Das aus Amerika stammende Grauhörnchen(Sciurus carolinensis) wird bald Mitteleuropa erobern. Die neue Art ist größer als das heimische Eichhörnchen, robuster gegen Krankheiten und vermehrt sich schneller. All dies sind Faktoren, die es konkurrenzstärker machen. Die Nager sind Allesfresser. Samen, Nüsse, Pflanzenblüten und sogar Jungtiere anderer Arten verwerten sie. Werden sie unser heimisches Eichhörnchen verdrängen? Ein unfreiwilliges Langzeitexperiment befördert die Richtigkeit der Hypothese. Nach England 1889 eingeführte Kalifornische Grauhörnchen vermehrten sich so stark, dass sie das europäische Eichhörnchen selten werden ließen. Mit noch unbekannten langfristigen Folgen.

Eichhörnchen© Frank Hecker

Grauhörnchen© Blinkwinkel über Hecker

Der Wald in Zahlen

Als langlebige und sehr groß wachsende Pflanzen bieten Bäume viele Superlative. Erst 2008 entdeckte man im schwedischen Distrikt Dalarna einen Methusalem der Fichte (Picea abies). Mit der C-14 Methode konnte man das Alter auf etwa 10 Jahre genau bestimmen. Der Old Tjikko, so der Name des Baums, ist unglaubliche 9550 Jahrealt. In der Nähe fand man weitere 20 alte Fichten, die alle älter als 8000 Jahre sind. Bislang galten Borstenfichten in Nordamerika mit 4000–5000 Jahren als die ältesten Bäume der Erde. Der schwedische, noch lebende Baum trotzte fast 10 000 Jahre den harten Wetterbedingungen des nordischen Winters. Er ist damit 3000 Jahre älter als schriftliche Aufzeichnungen von Menschen existieren.

Dass auch Laubbäume ein erstaunliches Alter erreichen können, zeigen viele Eichen, Linden und Buchen im Land. Die „Eiche am Emmertshof“ im Hohenloher Land ist sicher 750 Jahre alt. Eine Buche in Todtmoos im Hochschwarzwald besitzt einen Stammumfang von 6,25 m und ist 400 Jahre alt. Angesichts der täglichen Leistungen eines Laubbaum absolut erstaunlich:

Eine rund 80 Jahre alte Rotbuche mit 25 m Wuchshöhe treibt jedes Jahr die gewaltige Zahl von 800 000 grünen Blättern aus. Diese bilden eine Fläche von 160 000 Quadratmetern. Bei ihrer Fotosynthese verbraucht sie pro Stunde 2,35 kg Kohlendioxid, knapp einen Liter Wasser und 25 435 kJ an Energie aus gespeicherten Zuckerverbindungen. Gleichzeitig stellt sie aber aus Sonnenlicht, Wasser und Kohlendioxid 1,6 kg an Zuckerverbindungen neu her und produziert dabei 1,7 kg an Sauerstoff. Genug für 10 Menschen.

Das gesamte Holz der Buche wiegt trocken 12 t, allein die Hälfte davon ist Kohlenstoff. Erstaunlich sind auch die Wassermengen, die Bäume durch ihre winzigen Spaltöffnungen verdunsten. Fichten verdampfen etwa 10 l, Buchen 30 l, Eichen 40 l und Birken an heißen Tagen sogar weit über 100 l Wasser pro Tag. Damit sind es die Bäume, die im Wald ein angenehm kühles Klima erzeugen. Gleichzeitig stehen sie fest im Wind und wachsen in enorme Höhen. Der größte Baum Deutschlands ist eine Douglasie. Sie heißt „Waltraud vom Mühlwald“, steht im Stadtwald von Freiburg und ist stolze 65 m hoch.

Neben der Produktion von Reservestoffen sorgen Laubbäume auch für reichlich Nachwuchs – im eigentlichen Sinne. Denn eine Eiche produziert bis zu 20 000 Eicheln pro Jahr, aus denen jeweils ein neuer Baum wachsen könnte. Eine hundertjährige Fichte kann 1600 Zapfen erzeugen, in denen Hunderte Flugsamen reifen und bei trockener Luft weit verdriftet werden.

Eine besondere Zeit ist der Herbst für viele Tiere des Waldes. Dann nämlich entledigen sich die Laubbäume ihrer tonnenschweren Blätter, auf dem Boden liegt ein dicke Laubschicht. Auf diese warten bereits unzählige Spezialisten: In 300 l Waldboden leben bis zu 1000 Billionen Bakterien, 20 Millionen Fadenwürmern, 400 000 Milben und 400 000 Springschwänze. Sie alle sorgen dafür, dass spätestens nach 2–3 Jahren das von anderen Tieren zerstückelte Laub zu Humus wird und die Nährstoffe den Bäumen wieder zur Verfügung stehen.

Den Samenfressern geht es in dieser Jahreszeit besonders gut. Bucheckern und Eicheln liegen jetzt tonnenweise im Wald und ermöglichen eine vorsorgliche Speckschicht für den harten Winter.

Neues Waldwissen

In den letzten Jahren haben die botanischen Wissenschaften viele neue Forschungsergebnisse über Bäume gewonnen. So stehen die Bäume eines Waldes nicht einfach nebeneinander, sie kommunizieren auch miteinander. Werden einzelne Bäume beispielsweise von Insekten befallen, so „wissen“ das in kürzester Zeit die Nachbarbäume und schaffen Abwehrmaßnahmen. Die befallenen Buchen oder Eichen verströmen ein Warngas, das den Nachbarbäumen drohende Gefahr signalisiert. Nach etwa einer Stunde haben diese Abwehrstoffe in ihre Blätter eingelagert, um den Parasiten den Appetit zu verderben. Eichen beispielsweise lagern Gerbstoffe in die Blätter ein. Weiden bilden zur Insektenabwehr Salicin.

„Old Tjikko“, der älteste Baum der Welt.© Karl Brodowsky

Ist der Insektenbefall besonders stark, sondern Bäume chemische Lockstoffe ab. Diese rufen gezielt Fressfeinde herbei, die den Raupenbefall schnell eindämmen. Ulmen und Kiefern wenden sich beispielsweise an Schlupfwespen, die ihre Eier in die fressenden Raupen legen und so den Baum von den Parasiten befreien. Manche Baumarten wie die Vogelkirsche sondern an den Blättern sogar Nektar ab um Ameisen anzulocken, die Insektenraupen in ihren Bau tragen und die Bäume auf diese Weise davon befreien.

Die Kommunikation von Bäumen erfolgt auch über die weit verzweigten Wurzelsysteme. Die Wurzeln eines Baumes reichen sehr weit in die Umgebung, mehr als das Doppelte ihrer Kronenbreite. Für eine schnelle Nachrichtenverbreitung arbeiten die Bäume mit Pilzen zusammen. Manche Bäume halten sich über Jahrhunderte ihr Pilzmyzel. Dessen dünne Fäden durchdringen den Boden in großer Dichte. Ein einzelner Pilz kann sich im Laufe der Jahrhunderte über mehrere Quadratkilometer ausdehnen und so viele Bäume vernetzen. Die Zusammenarbeit zwischen Baum und Pilz funktioniert bestens. Die Pilze erhalten von den Bäumen Zuckerverbindungen, die Bäume von den Pilzen Vitamine und Mineralstoffe plus Informationen.

Auch Totholz gehört in einen Wald.© Frank Hecker

Viele Bäume einer Art unterstützen sich nicht nur bei der Insektenabwehr, auch bei der Fotosynthese arbeiten sie zusammen. So hat man in ungestörten Buchenwäldern eine besondere Entdeckung gemacht: Um einen geschlossenen Verband aufzubauen, sorgen Buchen für eine Synchronisation ihrer Fotosynthese. Egal ob Bäumchen oder stattliche Buche, ob ein Standort steinig ist oder lockeren Boden aufweist, ob das Nährstoffangebot reichlich oder mager ist – nach kurzer Zeit haben alle Blätter die gleiche Fotosynthese-Leistung, alle produzieren pro Blatt ähnliche Mengen an Zucker. Der Ausgleich geschieht ganz offensichtlich über die Wurzeln. Teamarbeit über das Wurzelsystem könnte man diese Leistungen nennen. Hier sind in Zukunft noch viele weitere Erkenntnisse zu erwarten.

© Frank Hecker

Ab in den Wald

Die Erwartungen an die grünen Lungen in unserer Landschaft sind heute sehr vielfältig. Der Erholung Suchende erwartet Ruhe, sauerstoffreiche Luft, schattige Wanderungen auf bestens ausgebauten Waldwegen, viele Pilze oder Beeren und möglichst unberührte Natur. Auf Lehrpfaden sollen Wissensangebote vorhanden sein, und Waldkindergärten möchten am liebsten ganz im Wald leben und die Natur schon von klein auf erfahren.

Mittlerweile gibt es bundesweit über 700 Waldkindergärten. Hier verbringen die Kinder ab drei Jahren den ganzen Vormittag im Wald. Hier erfahren sie die unmittelbare pädagogische Kraft der Natur. Hier entwickeln sich Vertrautheit und Respekt im Umgang mit Pflanzen und Tieren. Hier werden Kreativität und Phantasie angeregt. Die persönliche Entfaltung ist wieder dort angelangt, wo persönliches Handeln zu sichtbaren neuen Ergebnissen führt: In der Auseinandersetzung mit der Natur, die unser Lebensraum war und ist. Den Wald muss man erleben, um ihn zu verstehen. Hier ein paar Anregungen zum gemeinsamen Walderleben mit Kindern:

Kinder können den Wald ...© Frank Hecker

... mit allen Sinnen erfahren.© Frank Hecker

Einen Baum leben hören. Im Frühjahr, wenn die Bäume austreiben, kann man zuhören, wie das Wasser aus dem Boden durch den Stamm in die Krone steigt. Dieser Saftfluss zeigt an, dass der Baum lebendig ist. Man kann ihn gut hören, wenn man sein Ohr auf die Rinde einer alten Buche drückt.

Rindenquiz: Wer erkennt die Bäume an ihrem Gesicht? Bäume können nicht nur anhand ihrer Wuchsform, ihrer Blätter, Blüten und Früchte bestimmt werden, sondern auch anhand ihrer Rinde. Denn jeder Baum hat eine charakteristische Rinde, sowohl in der Farbe als auch im Muster. Bei jungen Bäumen ist die Rinde noch dünn und glatt. Aber je älter ein Baum wird, um so dicker werden Stamm und Rinde. Bei sehr vielen Bäumen wird die Rinde dann rissig, platzt auf und bildet bestimmte Muster aus. Der äußere, abgestorbene Teil der Rinde ist die Borke. Durch Fühlen mit verbundenen Augen lassen sich Bäume an der Form ihrer Rinde oder Borke erkennen. Hinweise dazu auf den Tafeln auf den Seiten 244/245.

Wer schreibt unter der Rinde?Bei Spaziergängen finden wir unter Bäumen oft heruntergefallene Borkenstücke mit Zeichnungen und Mustern auf der Innenseite. Das war das Werk von Borkenkäfern. Käfer und Larven nagen die unterschiedlichsten Gangsysteme in Holz und Rinde. Davon mit Papier und Wachsmalstiften Abdrücke zu machen und die Schriftbilder zu vergleichen, ist sehr reizvoll. Beispiele siehe ab hier.

Welches ist der dickste Baum im Wald? Um das festzustellen, umarmen wir einzelne Bäume und bestimmen so den Umfang ihres Stammes. Wir messen also mit den Armen. Reichen die Arme einer Person nicht aus, müssen Familie und Freunde mitmessen. Wie viele Personen sind notwendig, um den dicksten Baum zu umarmen?

Wie alt sind kleine Laubbäume? Wer das Alter kleiner Laubbäume bestimmen will, zählt einfach die Knoten an den Zweigen, beginnend an der äußersten Knospe. Jeder Knoten bedeutet ein Lebensjahr. Besonders gut funktioniert das bei Buchen. Das Alter von Nadelbäumen findet man heraus, indem man die Astetagen zählt. Jedes Jahr kommt eine neue Etage hinzu.

Wieviel Wasser saugt ein Moospolster auf? Trockenes Weißmoos auf einer Briefwaage wiegen. Danach in Wasser legen und wieder wiegen. Es ist einfach erstaunlich, wie viel Wasser ein Moospolster speichern kann.

Wer lebt im Boden? In einem Bodenquadrat von 10 cm Kantenlänge können bis zu 10 Milliarden Bodenlebewesen vorkommen. Das sind mehr als es Menschen auf der Erde gibt. Viele sind winzig klein. Aber einige lassen sich mit einer Lupe gut beobachten. Springschwänze und Hornmilben wird man in jedem Fall finden, wenn man eine Handvoll Walderde mit der Lupe untersucht.

Im Frühling ein Waldbodenaquarium anlegen. In ein Glasaquarium ein Stück Waldboden und etwas Totholz einbringen. Das Aquarium zudecken und feucht halten. Es entwickelt sich reiches Pflanzen- und Tierleben von selbst.

Blattporträts. Im Wald gibt es die unterschiedlichsten Blattformen und Blatttypen. Ihre Vielfalt und Schönheit festzuhalten, hat wohl jeder von uns schon versucht und Blätter gesammelt, gepresst oder gemalt. Besonders schön ist das Ergebnis, wenn Blätter mit dem Handy oder einer Digitalkamera fotografiert und die Bilder anschließend auf dem Rechner nebeneinander gestellt werden. Der Vergleich zeigt eindrucksvoll die unterschiedlichen Blattformen und Strukturen. Mit den Bildern lässt sich auch ein Blätterquiz gestalten.

Wer frisst im Buchenblatt? Hält man Mitte Mai Buchenblätter gegen das Licht, kann man im Inneren die Larven des Buchenspringrüsslers beobachten (siehe hier).

Im Herbst Gallen sammeln. Wenn wir im Spätherbst mit offenen Augen durch den Wald streifen, fallen uns an den Blättern und Blattstielen der Bäume oft kugelige oder flaschenförmige Wucherungen auf. Diese Gebilde sind Pflanzengallen, die durch die Eiablage bestimmter Insekten oder Milben entstehen. Wenn wir die Blätter, die mit Galläpfeln besetzt sind, zu Hause an einem kühlen Ort aufbewahren und leicht feucht halten, können wir im Frühling vielleicht das Schlüpfen der verursachenden Insekten beobachten.

Waldbäume selbst ziehen. In Blumentöpfen Bucheckern, Eicheln oder Fichtensamen in die Erde bringen und das Wachstum der Keimlinge verfolgen. Wenig geeignet sind Früchte von Weißdorn oder Schlehe, weil sie meist erst nach einer Passage durch den Vogeldarm keimen.

Wälder spielen eine wichtige Rolle im Wasserkreislauf.© Frank Hecker

Der Wald und wir

Die wichtigste Bedeutung des Waldes ist seine ökologische Rolle als Lebensraum vieler Pflanzen und Tiere. In einem Laubmischwald leben rund 7000 unterschiedliche Tierarten, die jeweils wichtige Aufgaben im Lebensablauf erfüllen. Millionen von Rüsselkäfern und andere Insekten überprüfen die Fitness der grünen Bäume und versuchen, sie zu entlauben, um selbst große Populationen aufzubauen. Jährlich verschwindet etwa 15 Prozent des Blattgrüns in den Mägen von Milliarden von pflanzenfressenden Insekten. Damit es nicht noch mehr werden, entwickeln Pflanzen ständig Abwehrstrategien. Viele Bäume verwenden in den grünen Blättern und Samen Gerbstoffe als Appetitzügler und bremsen damit den Appetit der Baumschädlinge. Denn Gerbstoffe hemmen das Wachstum der Raupen und Larven.

Der Wald ist notwendigerweise auch eine riesige Recyclingmaschine. Millionen Tonnen von Blattbiomasse, die vor jedem Winter abgeworfen werden, müssen recycelt werden. Eine spezielle Bodenfauna zermahlt die welken Blätter und gewinnt als Humus die wertvollen Nährstoffe zurück. Morsche Bäume werden von Käferlarven durchbohrt und zerlegt, Spechte vollenden den Recyclingprozess auf der Suche nach Larven. Schließlich führen Pilze mit ihren Myzelien die gewonnenen Nährstoffe den neuen Jungbäumen über das Wurzelwerk wieder zu.

Der Wald muss auch eine ökonomische Rolle spielen. Neben der ökologischen ist er eine Fläche für nachwachsende Rohstoffe. Er liefert Holz für alle Lebensbereiche und sichert uns als Klimainsel gleichzeitig die Versorgung mit Sauerstoff. Die Fähigkeit des Waldes zur Speicherung großer Regenmengen sichert uns das Trinkwasser.

Naherholung, Jagd, Forstwirtschaft, Naturschutz, Klimaschutz, Lawinenschutz, Trinkwasserspeicher, Flächenreserve, Wertanlage, Erholungsraum und grüne Lunge: Wie bekommen wir so viele Aufgaben unter einen Hut von rund 5,9 Milliarden Nadelbäumen und etwa 4,7 Milliarden Laubbäumen in Deutschland und etwa 177 Millionen Hektar Wald in Europa?

Am 15. Dezember 1998 beschloss der Europäische Rat eine neue Strategie für die Europäische Union. Durch Koordination der Forstpolitik der Mitgliedsländer setzte ein großes Umdenken ein. Der Weg zum multifunktionalem Wald mit sinnvollem Dreiklang von nachhaltiger Holznutzung, von Naturschutz und Erholung ist eingeleitet. Der Umbau des Waldes hat begonnen und wird alle zehn Jahre überprüft. Unter der Schirmherrschaft von „Forest Europe“ ist der Wald eine wichtige Gemeinschaftsaufgabe in Europa geworden.

© Eckhard Mestel/Frank Hecker

Säugetiere

Mit etwa einem Drittel der Landfläche Mitteleuropas nehmen Wälder nach der Agrarlandschaft den zweiten Platz unter den Lebensräumen ein. Mehr als zwei Drittel aller Tierarten, die an Land leben, kommen in Wäldern vor. Typische Säugetierarten des Waldes sind Rothirsch, Wildschwein, Wolf und Luchs, ebenso die in Mitteleuropa eingebürgerten Mufflons und Damhirsche. In den Listen waldbewohnender Tierarten sind aber auch solche Tiere vertreten, deren Hauptverbreitungsgebiete eigentlich außerhalb von Wäldern liegen. Beispiele hierfür sind der Feldhase und das Reh, aber auch der Fuchs. Für diese und viele andere Tierarten sind Wälder Rückzugsorte geworden.

Wieviel Wild verträgt ein Wald?

Je höher ein Tier in der Nahrungspyramide steht, desto schmaler ist seine Nahrungsbasis und desto seltener muss es sein. Für die pflanzenfressenden Säugetiere hält ein Laubwald mehr Nahrungsmenge bereit als für die Fleischfresser am Ende der Nahrungspyramide. Errechnet man ihr Durchschnittsgewicht pro Hektar, so wird deutlich, dass die unterschiedlichen Dichten der Säuger nicht zufällig sind, sondern nahrungsbedingte Notwendigkeit: so braucht ein stattlicher Hirsch von 200 kg Gewicht etwa 44 ha Waldfläche um satt zu werden. Der mittlere Wert eines vernünftigen Rotwildbestandes wären somit etwa 2 Tiere pro 100 ha Waldbiotop.

Ganz anders sind die Verhältnisse beim Fleischfresser Luchs. Als großer Beutegreifer beansprucht er ein deutlich größeres Revier. Luchse brauchen ausgedehnte, zusammenhängende Waldgebiete als Lebensraum. Mitteleuropäische Forschungsprojekte haben für Luchsinnen eine durchschnittliche Reviergröße von 10 000 ha ermittelt, für männliche Luchse sogar 40 000–50 000 ha. In seinem Territorium braucht ein Luchs beispielsweise etwa 50 bis 100 Rehe pro Jahr.

Da Wälder Tieren, die an der Spitze der Nahrungspyramide stehen, vielfach zu wenig Nahrung bieten, müssen diese umherwandern und oftmals den Wald als Lebensraum verlassen.

Rothirsch-Kampf© Eckhard Mestel/Frank Hecker

Die Rolle der Wildschweine

Der ursprüngliche Lebensraum der Wildschweine waren überschwemmte Auwälder und gemischte Eichen-Buchenwälder mit periodisch anfallender Mast durch ein reiches Samen- und Früchteangebot. In den heute weit verbreiteten nahrungsarmen Wäldern findet das Wildschwein keine Lebensbasis mehr, nicht zuverlässig das Futter, wonach es sucht: stärke- und fettreiche Bucheckern und Eicheln, Engerlinge von Waldmaikäfern und andere große Larven, Würmer und zuckerhaltige Früchte, stärkereiche Wurzeln und eiweißreiche Tierkadaver. Die intensive Landwirtschaft jedoch bietet den Wildschweinen heute solche Energiequellen leicht zugänglich an. Deshalb verlassen sie die Wälder und halten sich nachts besonders in Mais- und Kartoffelfeldern auf. Hier wächst genau die stärkereiche Nahrung heran, die sie benötigen. Und: Wurzeln sind aus einem Acker leichter herauszuwühlen als aus dem Waldboden.

Der Wald braucht aber die Wildschweine. Er bekommt durch ihre Wühltätigkeit frischen Boden, auf dem Samen keimen können – die Erneuerung des Baumbestandes wird gefördert. Das Aufbrechen des Bodens, das auf den Feldern ein Problem für die Landwirte darstellt, wird im naturnahen Wald geschätzt. Deshalb legt man heute auf Waldschneisen Wildäcker an, um die Wildschweine hier zu binden.

Wildschweine meiden die Nähe zum Menschen.© Frank Hecker

Der Wald als Notinsel

Der Feldhase und das Reh leben eigentlich in der freien gegliederten Landschaft. Als Steppentier verfügt der Hase über ein entsprechendes Verhaltensrepertoire, um mit schnellem Lauf und unberechenbaren Haken seinen Verfolgern zu entgehen. Seine Jungen bringt er auf freiem Feld zur Welt, sie können bereits nach der Geburt weglaufen. Trotzdem wird der Feldhase zunehmend zum Waldtier. Die Gründe liegen in der intensiven Nutzung der Landschaft. Riesige Agrarmaschinen verändern die Umwelt des Hasen in wenigen Stunden, brechen Felder um oder ernten in kurzer Zeit ganze Schläge ab. Der Druck durch die Bejagung kommt als vertreibender Faktor hinzu. Der Wald bietet den Hasen in zweifacher Hinsicht gute Rückzugsmöglichkeiten. Zum einen schränkt der dichte Wuchs die Möglichkeiten der Jagd auf Hasen erheblich ein. Statistiken zeigen, dass die Bestände der waldbewohnenden Hasen weit weniger schwanken als die der feldbewohnenden. Der zweite Grund liegt im Futterangebot des Waldes. Im Frühjahr und Frühsommer ist dieses zwar nur gering. Aber dieses im Vergleich zur Feldflur geringe Angebot bleibt während des ganzen Sommers und bis weit in den Herbst hinein erhalten, steht den Hasen also auch dann noch zur Verfügung, wenn die Felder längst abgeerntet sind.

Auch das Reh war ursprünglich eine Säugetierart der buschreichen Übergangszonen von Wald zu Steppe. Die Ernährungsweise von leichtverdaulichen Gräsern und Kräutern zeugt noch davon. Auch die Rehe nutzen mittlerweile die Wälder als Rückzugsorte. Geeignetes Futter – nährstoffreiche Gräser und Kräuter – finden sie hier aber nur bedingt. Sie müssen sich zwangsläufig an Knospen und Trieben von Jungbäumen und Sträuchern vergreifen. Mittlerweile sind die Verbissschäden in Wäldern wirtschaftlich bedeutender als die Waldschäden durch Insekten.

Wie kommt es, dass ein Laubwald voller Grün so wenig Nahrung für die Rehe bereitstellt? Der Grund liegt in der Qualität der Nahrung. Viele Bäume lagern chemische Substanzen in ihre Blätter ein, um diese für sie so wichtigen „Sonnenkollektoren“ vor dem Fraß zu schützen. Vielfach sind es schwer verdauliche Gerbstoffe. So ist der Wald zwar grün, aber zum Großteil ungenießbar. Ein Reh kann mit vollem Pansen verhungern, wenn es nicht leicht verdauliche Pflanzenkost bekommt, die von den Mikroorganismen in seinem Pansen aufgeschlossen werden kann.

Fledermäuse schätzen alte Laubwälder.© Blinkwinkel über Hecker

Artenrückgang

Ein drastischer Artenrückgang ist bei den Fledermäusen zu verzeichnen. Der Große Abendsegler bevorzugt hohe alte Bäume mit ausgefaulten Höhlen, in denen er in größeren Kolonien lebt. Auch die Wasserfledermaus ist eine typische Waldart, die als Sommerquartier eine Vielzahl von Baumhöhlen benötigt, zwischen denen sie immer wieder hin- und herwechselt. Sie fällt besonders auf, wenn sie in niedrigem Flug über Waldweihern nach Zuckmücken jagt. Die vom Aussterben bedrohte Mopsfledermaus gilt als typische Urwaldart, die alte Laubwälder während ihrer Zerfallsperioden bewohnt. Als Sommerquartier und Wochenstube nutzt sie Spalten hinter abstehenden toten Rindenplatten.

Der ideale Fledermauswald wäre ein mosaikreicher Laubwald mit eingestreuten Gewässern und einem reichen Höhlenangebot. Doch diese Urwaldform hat in unserem, nach Wirtschaftlichkeit orientierten Denken wenig Platz. Heute beträgt zwar der Mischwaldanteil in Deutschland bereits 76 %, die flussbegleitenden Feuchtwälder und Bachauen sind dagegen aber bis auf wenige Restinseln aus unserer Landschaft verschwunden.

Säugetiere

Rothirsch

Cervus elaphus

Hirsche

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Größte europäische Hirschart, Höhe bis 130 cm, Gewicht 160–210 kg. Sommerfell rotbraun, Winterfell graubraun. Jugendkleid in den ersten 2 Lebensmonaten weiß getupft. Männchen mit 12- bis 14-endigem Stangengeweih, das jeden Sommer neu nachwächst. Hirschkühe ohne Geweih. Stimme: Zur Brunftzeit lautes Röhren der Männchen.

LEBENSRAUM Große Laub- und Mischwaldgebiete, auch Bergwälder.

LEBENSWEISE Rothirschkühe bilden mit den Jungtieren und älteren Weibchen Rudel. Die Männchen bilden außerhalb der Brunftzeit separate Rudel oder leben als Einzelgänger. Zur Brunftzeit im Herbst versuchen die Männchen, ein Rudel Weibchen um sich zu scharen und verteidigen dieses Rudel in heftigen Kämpfen gegen Konkurrenten. Mit dem Ende der Paarungszeit endet auch die Rivalität der männlichen Rothirsche. Im Mai/Juni des Folgejahres werden nach 8-monatiger Tragezeit die Hirschkälber geboren. Tagsüber liegen sie versteckt im hohen Gras, in der Dämmerung werden sie gesäugt. Rothirsche können bis zu 20 Jahre alt werden.

Säugetiere

Damhirsch

Cervus dama

Hirsche

© Frank Hecker

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Höhe 80–100 cm, Gewicht 100–110 kg. Im Hinblick auf ihre Größe nehmen Damhirsche in Mitteleuropa eine mittlere Stellung zwischen Reh und Rothirsch ein. Sommerfell beider Geschlechter kräftig rotbraun, weiß gefleckt. Winterfell graubraun, undeutlich gefleckt. Sehr typisch die Schaufelform des Geweihs, dessen Größe und Form selbst bei gleichaltrigen Hirschen sehr unterschiedlich ausfallen kann (erstes Bild). Damhirschkühe tagen kein Geweih (zweites Bild).

LEBENSRAUM Aufgelockerte, unterholzreiche Laub- und Mischwälder, häufig auch in Parks und Wildgehegen.

LEBENSWEISE Das Damwild stammt ursprünglich aus Kleinasien und ist erst seit dem Mittelalter wieder in Mitteleuropa heimisch. Im Winter leben Damhirsche in großen gemeinsamen Rudeln. Im Frühling und Sommer erfolgt die Trennung der Geschlechter: Dann bilden männliche Damhirsche separate Rudel, ebenso die Hirschkühe mit den Kälbern. Zur Brunftzeit treiben kräftige erwachsene männliche Tiere ein Rudel weiblicher Tiere zusammen und liefern sich dabei mit Rivalen heftige Geweihkämpfe. Der Brunftruf ist merklich höher als der des Rothirsches.

Säugetiere

Elch

Alces alces

Hirsche

© Frank Hecker

© Frank Hecker

BESCHREIBUNGGrößtes landlebendes Wildtier Europas. Etwa pferdegroß, Höhe 150–210 cm, Gewicht 270–800 kg. Fell zu allen Jahreszeiten schwarzbraun. Langer, schmaler, pferdeähnlicher Kopf, sehr lange Beine, buckeliger Rücken. Mächtiges schaufelförmiges Geweih der Bullen (erstes Bild), Hirschkühe ohne Geweih (zweites Bild). Stimme: Während der Brunft ein dumpfes Brüllen.

LEBENSRAUM Bewohnt große, gewässerreiche Mischwälder Nord- und Nordosteuropas, Moore und weite Seenlandschaften.

LEBENSWEISE Elche leben überwiegend als Einzelgänger. Als Pflanzenfresser ernähren sie sich von Knospen und Trieben, suchen im Sommer auch tauchend nach Wasserpflanzen. Während der Brunftzeit im Herbst kommt es zwischen den Elchbullen zu heftigen Kämpfen. Aber der Elchbulle schart kein Rudel weiblicher Tiere um sich wie andere Hirsche, er begleitet während der Paarungszeit nur eine einzelne Kuh. Elchkälber werden im Mai geboren und folgen ihrer Mutter sofort nach der Geburt. Elche können bis zu 25 Jahre alt werden.

Säugetiere

Rentier

Rangifer tarandus

Hirsche

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Einzige Hirschart, bei der auch Hirschkühe ein Geweih tragen. Höhe 90–140 cm, Gewicht 60–300 kg. Fell dicht und lang, dunkel graubraun, im Winter zum Schutz vor Fressfeinden deutlich heller als im Sommer. Geweih stangenförmig und weit verzweigt, das der Bullen ist ausladender als das der Weibchen.

LEBENSRAUM Bewohnt nordische Gebirgsgegenden und offenes Waldland.

LEBENSWEISE Rentiere sind die einzigen Hirsche, die domestiziert wurden. Für die Samen in Lappland ist die Rentierzucht eine bedeutende wirtschaftliche Grundlage. Wildrentiere gibt es in Europa nur noch in Teilen Finnlands, auf Spitzbergen und Grönland sowie in der norwegischen Hardangervidda. Rentiere sind Grasfresser. Im Sommer nehmen sie jede pflanzliche Kost, die sie finden. Im Winter sind sie auf Rentierflechten, Moose und Pilze allein angewiesen. Auf dem Weg von den Sommer- zu den Winterweiden legen sie in großen Rudeln manchmal mehrere tausend Kilometer zurück, durchqueren dabei als gute Schwimmer auch Flüsse und sogar Meeresarme. Die natürlichen Feinde der Rentiere sind Wölfe, Vielfraße, Luchse und Bären.

Säugetiere

Europäisches Reh

Capreolus capreolus

Hirsche

© Frank Hecker

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Höhe bis 75 cm, Gewicht 18–25 kg. Sommerfell fuchsrot mit gelblichweißem Fleck am Hinterteil (Spiegel). Winterkleid graubraun mit leuchtend weißem Spiegel. Rehkitze in den ersten 2 Lebensmonaten weiß getupft (zweites Bild). Männchen mit kurzem Geweih (erstes Bild), Weibchen ohne Geweih.

LEBENSRAUMAufgelockerte Laub- und Mischwälder.

LEBENSWEISE Dank ihrer Anpassungsfähigkeit können Rehe in verschiedensten Lebensräumen große Bestände aufbauen. So leben heute viele Rehe in Wäldern, aber auch in abwechslungsreich gegliederten offenen Landschaften mit Hecken, Waldrändern oder Teichgebieten. Hier suchen die dämmerungsaktiven Tiere morgens und abends nach Futter. Im Sommer nehmen sie Gras, Kräuter, Früchte und Pilze, im Winter weichen sie auf Knospen und Baumrinden aus.

Säugetiere

Wildschwein

Sus scrofa

Schweine

© Frank Hecker

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Höhe 80–95 cm, Gewicht, 70–200 kg. Gedrungener, massiger Körper, keilförmiger Kopf, kräftiger Rüssel mit breiter Rüsselscheibe, dichtes, borstiges, schwarzbraunes Fell. Männchen mit vorstehenden Eckzähnen (erstes Bild). Junge Wildsschweine mit typisch braun-beigefarbiger Längsstreifung des Fells (zweites Bild).

LEBENSRAUM Laub- und Mischwälder mit morastigen Gebieten für die Suhlen.

LEBENSWEISE Wildschweine gehören in vielen Wäldern zu den häufigsten Großtieren, doch man bekommt sie nicht oft zu Gesicht. Lediglich ihre Suhlen verraten ihre Anwesenheit. Wildschweine sind Allesfresser. Mit ihrer Rüsselscheibe durchwühlen sie den Boden nach Wurzeln, Samen oder Pilzen, aber auch nach Würmern, Schnecken, Engerlingen und Aas. Die Paarungszeit der Wildschweine liegt im tiefsten Winter. Etwa vier Monate später werfen die Bachen ihre Frischlinge. Diese werden etwa zwei Monate lang gesäugt, wühlen aber bereits in der dritten Lebenswoche selbst in der Erde nach Fressbarem. Ihr Streifenkleid tragen sie etwa sechs Monate. Danach färben sie sich ins Erwachsenenkleid um.

Säugetiere

Braunbär

Ursus arctos

Bären

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Körperlänge 170–230 cm, Höhe 90–110 cm, Gewicht 100–250 kg. Kraftvoller, stämmiger Körperbau, typischer muskulöser Buckel über der Schulter, breiter Kopf, lange Schnauze. Fellfarbe variiert von hellbraun bis fast schwarz

LEBENSRAUM Nahrungs- und unterwuchsreiche Mischwälder im Gebirge und Flachland. Nachdem Braunbären im 19. Jahrhundert weitgehend ausgerottet waren, gibt es heute in Teilen Europas nur noch Restbestände.

LEBENSWEISE Der Braunbär ist tag- und nachtaktiv. Als Einzelgänger streift er weit umher und sucht als ausgeprägter Allesfresser neben Beeren, Obst und Wurzeln auch Engerlinge, Fische und selbst Aas. Besondere Vorlieben hat er für die unterirdischen Nester von Wildbienen und deren Honigwaben.

Säugetiere

Wisent

Bison bonasus

Hornträger

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Kopf-Rumpf-Länge der Bullen bis zu 3 m, Schulterhöhe bis zu 2 m, ihr Gewicht liegt etwa zwischen 500 kg und 900 kg. Fell dunkelbraun. Sowohl Bullen als auch Kühe tragen kleine, nach innen gebogene Hörner.

LEBENSRAUM Ausgedehnte, unterwuchsreiche Laub- und Mischwälder.

LEBENSWEISE In den 1920er Jahren war der Wisent akut vom Aussterben bedroht. Nach Bemühungen, die Art zu erhalten, konnte 2013 im nordrhein-westfälischen Rothaargebirge eine achtköpfige Wisentherde ausgewildert werden. Damit leben seit langem erstmals wieder Wisente frei in Deutschland. Diese Wildrinder fressen Gräser, Kräuter, Moose, Laub und Flechten, aber auch Baumfrüchte und Baumrinden, besonders gerne Buchenrinde. Das birgt reichlich Konfliktpotential mit der Forstwirtschaft rund um die Auswilderungsgebiete.

Säugetiere

Europäischer Mufflon

Ovis musimon

Hornträger

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Schafgroßes Tier. Männchen mit schneckenförmig aufgerolltem Gehörn, Weibchen oft hornlos oder nur mit kurzen rückwärts gebogenen Hörnern. Haarkleid braunrot oder schwarzbraun, oft mit hellem Sattel auf dem Rücken.

LEBENSRAUM Ursprünglicher Lebensraum waren offene Gebirgslandschaften. Heute ausgesetzt in Laub- und Mischwäldern der europäischen Mittel- und Hochgebirge.

LEBENSWEISE Europäische Mufflons leben in Rudeln unter der Führung eines alten Weibchens. Außerhalb der Brunftzeit bilden die Männchen oft eigene Verbände. Zur Brunft im Frühjahr tragen sie oftmals spektakuläre Kämpfe aus.

Säugetiere

Wolf

Canis lupus

Hunde

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Ähnelt einem Schäferhund, ist aber kräftiger und hochbeiniger. Höhe 65–80 cm, Gewicht 20–50 kg. Kopf relativ groß, Stirn breit, Ohren kurz. Felloberseite variiert von cremefarben, rötlich, grau bis schwarz, Unterseite weißlichgrau. Sehr buschiger Schwanz.

LEBENSRAUM Bewohnt große Wälder, Steppen- und Moorgebiete und unzugängliche Gebirgsregionen.

LEBENSWEISE Wölfe waren in West- und Mitteleuropa fast vollständig ausgerottet Doch seit Ende des 20. Jahrhunderts stehen die Tiere in vielen Ländern unter Schutz und die Bestände erholen sich. Wölfe sind ausdauernde Läufer. Auf der Jagd legen sie täglich mühelos 30 und mehr Kilometer zurück. Sie erbeuten Hirsche, Elche, Wildschweine, aber auch kleinere Säuger wie Feldhasen und Wildkaninchen.

Säugetiere

Marderhund

Nyctereutes procyonoides

Hunde

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Etwa fuchsgroße, dem Waschbären ähnliche Art. Fell langhaarig, dunkelbraun bis dunkel graubraun. Kopf mit waschbärartiger Zeichnung, Schwanz im Gegensatz zu dem des Waschbären ohne Bänderung.

LEBENSRAUM Bewohnt unterholzreiche Wälder in der Nähe von Gewässern. Höhenlagen über 300 m meidet er ebenso wie reine Nadelwälder.

LEBENSWEISE Seinen Tagesunterschlupf findet der überwiegend dämmerungs- und nachtaktive Marderhund in Baumhöhlen und verlassenen Dachs- und Fuchsbauten. Hier hält er auch als einziger Vertreter der Hunde in strengen Wintern eine Winterruhe. Als anpassungsfähiger Allesfresser ernährt er sich von Mäusen, Vögeln, Gelegen von Bodenbrütern, Fröschen und Fischen. Seine Nahrungskonkurrenten sind in erster Linie der Dachs und der Rotfuchs.

Säugetiere

Rotfuchs

Vulpes vulpes

Hundeartige

© Eckhard Mestel/Frank Hecker

BESCHREIBUNG Höhe 30–40 cm, Gewicht 4–10 kg. Rücken rotbraun, Kehle, Brust, Bauch und Beininnenseiten weißlich. Typisch: bernsteinfarbene Augen und buschiger Schwanz mit weißer Spitze.

LEBENSRAUM Abwechslungsreiche Wälder und Parklandschaften, aber auch im Hochgebirge und selbst in Großstädten.

LEBENSWEISE Der Rotfuchs ist in Europa der häufigste Wildhund. Die vorwiegend nachtaktiven Tiere verfügen über ausgezeichnete Sinnesorgane. Sie können selbst in der Dämmerung sehr gut sehen. Auch ihr Geruchssinn funktioniert bestens. Und mit ihren Tasthaaren an der Schnauze erspüren sie selbst kleinste Bewegungen im Gras. Als anspruchslose Allesfresser leben sie von Kleinvögeln, Mäusen, Regenwürmern, Insekten, Fröschen und sogar Obst. Füchse bewohnen Erdbaue, die sie oft von Dachsen übernehmen. Wenn das unterirdische Gang- und Kesselsystem groß genug ist, wohnen nicht selten Fuchs und Dachs gemeinsam in einem Bau. Findet er keinen geeigneten Dachsbau, gräbt der Fuchs seine Burg auch selbst.

Säugetiere

Europäischer Luchs

Lynx lynx

Katzen

© Frank Hecker

© Frank Hecker

BESCHREIBUNG Größte Katze Europas. Körperlänge 80–120 cm, Schulterhöhe 50–70 cm, Gewicht 15–25 kg. Fell braungrau mit auffälligen großen, braunen bis schwarzen Flecken. Kopf rundlich, Ohren spitz mit langen, dunklen Ohrpinseln, heller Backenbart (erstes Bild, zweites Bild).

LEBENSRAUM Diese Einzelgänger besiedeln ausgedehnte, ungestörte Waldareale mit dichtem Unterholz und deckungsreichen felsigen Regionen.

LEBENSWEISE