10,99 €

Mehr erfahren.

"Ein schier unendlicher Rätselspaß!" The Times Die junge Anne Beddingfield sucht in London das Abenteuer. Anders als gedacht kommt es zu ihr, als vor ihren Augen ein Mann auf die Schienen der U-Bahn fällt und einen tödlichen Stromschlag erleidet. Die Polizei ist von einem Unfall überzeugt. Aber wer ist der Mann im braunen Anzug, der den Toten als Erster untersuchte, um dann rasch zu verschwinden? Anne ist so entschlossen, die Wahrheit herauszufinden, dass sie dafür bis nach Kapstadt reist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 388

Veröffentlichungsjahr: 2022

Ähnliche

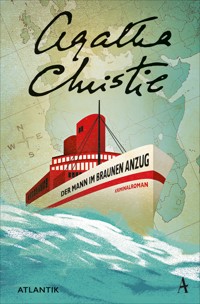

Agatha Christie

Der Mann im braunen Anzug

Kriminalroman

Roman

Aus dem Englischen von Giovanni und Ditte Bandini

Atlantik

Für E.A.B.

In Erinnerung an eine Reise, ein paar Löwengeschichten und die Anregung, eines Tages das »Rätsel um das Mill House« zu schreiben.

Prolog

Nadina, die russische Tänzerin, die Paris im Sturm erobert hatte, wiegte sich zum tosenden Applaus und verbeugte sich wieder und wieder. Ihre schmalen schwarzen Augen wurden noch schmaler, die lange Linie ihres scharlachroten Mundes bog sich leicht aufwärts. Begeisterte Franzosen trampelten Beifall, während der Vorhang rauschend fiel und die Rot-, Blau- und Magentatöne der bizarren Kulisse verbarg. In einem Gestöber von blauen und orangeroten Schleiern verließ die Tänzerin die Bühne. Ein bärtiger Herr empfing sie mit einer enthusiastischen Umarmung. Er war der Manager.

»Überwältigend, petite, überwältigend«, rief er. »Heute Abend haben Sie sich selbst übertroffen!« Routiniert küsste er sie galant auf beide Wangen.

Madame Nadina nahm die Huldigung mit der Gelassenheit der Gewöhnung hin und verschwand in ihrer Garderobe, in der sich überall achtlos abgelegte Blumensträuße häuften, wunderschöne Kostüme von futuristischer Machart an Haken die Wände bedeckten und die Luft heiß und geschwängert war vom Duft der Blumen und von raffinierteren Parfüms und Essenzen. Jeanne, die Garderobiere, umschwirrte ihre Herrin, während sie ohne Punkt und Komma schwatzte und dabei eine Flut von überschwänglichen Komplimenten von sich gab.

Ein Klopfen unterbrach das Geplapper. Jeanne ging an die Tür und kehrte mit einer Visitenkarte zurück.

»Ist Madame zu sprechen?«

»Lass mich sehen.«

Die Tänzerin nahm mit lustloser Geste die Karte entgegen, doch beim Anblick des Namens »Graf Sergei Pawlowitsch« züngelte plötzliches Interesse in ihren Augen auf.

»Ich werde ihn empfangen. Der maisgelbe Peignoir, Jeanne, schnell! Und sobald der Graf da ist, kannst du gehen.«

»Bien, Madame.«

Jeanne brachte den Peignoir, ein exquisites Nichts aus maisgelbem Chiffon und Hermelin, und Nadina schlüpfte hinein. Dann saß sie versonnen lächelnd da, während ihre langen weißen Finger einen langsamen Wirbel auf der Glasplatte der Frisierkommode trommelten.

Der Graf – ein Mann von mittlerer Größe, sehr schlank, sehr elegant, sehr blass, außerordentlich ermattet – zögerte nicht, von der ihm gewährten Gunst Gebrauch zu machen. Physiognomisch bot er wenig, woran man sich hätte halten können: ein Mann, den man, außer an seinem affektierten Verhalten, nicht leicht wiedererkannt hätte. Er beugte sich mit übertriebener aristokratischer Höflichkeit über die Hand der Tänzerin.

»Madame, es ist mir ein Vergnügen.«

So viel bekam Jeanne noch mit, ehe sie hinausging und die Tür hinter sich schloss. Kaum war Nadina mit ihrem Besucher allein, änderte sich ihr Lächeln geringfügig.

»Auch wenn wir Landsleute sind«, bemerkte sie, »können wir wohl darauf verzichten, Russisch zu sprechen.«

»Da wir die Sprache beide nicht beherrschen, dürfte es tatsächlich das Beste sein«, pflichtete ihr Gast ihr bei.

Einmütig verfielen sie ins Englische, und jetzt, da der Graf sein geziertes Verhalten abgelegt hatte, hätte niemand angezweifelt, dass es seine Muttersprache war. Tatsächlich hatte er seine Laufbahn als Verkleidungskünstler in Londoner Varietétheatern begonnen.

»Der heutige Abend war ein glänzender Erfolg«, sagte er. »Ich gratuliere!«

»Trotzdem bin ich beunruhigt«, entgegnete die Frau. »Meine Stellung ist nicht mehr dieselbe wie früher. Die Verdächtigungen, die während des Krieges aufkamen, sind nie ganz verstummt. Ich werde ständig beobachtet und ausspioniert.«

»Aber selbst sind Sie der Spionage nie angeklagt worden?«

»Dazu ist unser Boss zu sorgfältig in der Planung.«

»Lang lebe der ›Colonel‹«, sagte der Graf lächelnd. »Kaum zu glauben, was, dass er sich zur Ruhe setzen will. Ruhestand! Als wäre er ein Arzt oder ein Metzger oder ein Klempner …«

»Oder ein x-beliebiger Geschäftsmann«, vollendete Nadina den Satz. »Aber es dürfte uns eigentlich nicht überraschen. Das ist der ›Colonel‹ schließlich von jeher gewesen – ein hervorragender Geschäftsmann. Er hat das Verbrechen so organisiert, wie jemand anders eine Schuhfabrik organisieren würde. Ohne sich selbst zu kompromittieren, hat er eine Serie von erstaunlichen Coups geplant und geleitet und dabei keinen Zweig seiner Branche vernachlässigt. Juwelendiebstahl, Urkundenfälschung, Spionage – Letzteres in Kriegszeiten besonders profitabel –, Sabotage, Auftragsmord: Es gibt kaum etwas, woran er sich nicht versucht hätte. Und was das Beste ist: Er weiß, wann er aufhören sollte. Es fängt an, brenzlig zu werden? Er zieht sich diskret zurück – mitsamt einem Vermögen!«

»Hm«, sagte der Graf weniger begeistert. »Für uns alle ist das ziemlich ärgerlich. Wir werden sozusagen auf die Straße gesetzt.«

»Aber nicht ohne eine Abfindung – und zwar eine sehr ansehnliche!«

Irgendetwas, vielleicht ein spöttischer Unterton in ihrer Stimme, ließ den Mann aufmerken. Sie lächelte in sich hinein, und die Weise, wie sie lächelte, weckte seine Neugier. Trotzdem fuhr er diplomatisch fort:

»Ja, der ›Colonel‹ war schon immer ein großzügiger Zahlmeister. Worin ich einen Hauptgrund für seinen Erfolg sehe – und in der Tatsache, dass er stets für einen passenden Sündenbock sorgt. Ein überragender Kopf, ganz ohne Zweifel ein überragender Kopf! Und ein Anhänger der Maxime: ›Willst du dir die Finger nicht verbrennen, lass andere die Kastanien aus dem Feuer holen!‹ Weswegen wir ihm jetzt auch alle hilflos ausgeliefert sind und keiner von uns das Geringste gegen ihn in der Hand hat.«

Er hielt inne, fast als erwartete er, dass sie ihm widersprechen würde, doch sie blieb stumm und lächelte nur weiter in sich hinein.

»Keiner von uns«, fuhr er nachdenklich fort. »Trotzdem – er ist abergläubisch, der Alte. Vor Jahren soll er eine Wahrsagerin aufgesucht haben. Sie prophezeite ihm eine lange erfolgreiche Laufbahn, erklärte aber, dass eine Frau seinen Untergang herbeiführen würde.«

Jetzt hatte er ihr Interesse geweckt. Sie sah ihn eifrig an.

»Das ist ja eigenartig, sehr eigenartig! Eine Frau, sagen Sie?«

Er lächelte und zuckte die Achseln.

»Jetzt, da er sich zur Ruhe gesetzt hat, wird er bestimmt heiraten. Irgendeine junge Schönheit von Welt. Die seine Millionen schneller durchbringen wird, als er sie zusammengerafft hat.«

Nadina schüttelte den Kopf.

»Nein, nein, so läuft das nicht. Hören Sie, mein Freund, morgen fahre ich nach London.«

»Aber stehen Sie hier nicht unter Vertrag?«

»Ich werde nur eine Nacht fortbleiben. Und ich reise inkognito, wie eine königliche Hoheit. Niemand wird je erfahren, dass ich Frankreich verlassen habe. Und was glauben Sie, was der Zweck meiner Reise ist?«

»Vergnügen wohl kaum, zu dieser Jahreszeit. Januar, ein scheußlicher, nebliger Monat! Dann wohl Geschäftliches, hm?«

»Getroffen!« Sie erhob sich und blieb vor ihm stehen, ihre anmutige Gestalt jetzt wie stolzgeschwellt. »Sie behaupteten gerade, keiner von uns habe irgendetwas gegen den Boss in der Hand. Sie irren sich. Ich habe etwas! Ich, eine Frau, habe die Klugheit und, ja, den Mut besessen – denn es erfordert Mut –, ihn zu hintergehen. Erinnern Sie sich an die De-Beers-Diamanten?«

»Ja, ich erinnere mich. In Kimberley, kurz vor Kriegsbeginn? Ich hatte nichts damit zu tun, und Näheres habe ich nie erfahren – die Sache wurde doch aus irgendeinem Grund vertuscht, war’s nicht so? Und eine hübsche Ausbeute.«

»Steine im Wert von hunderttausend Pfund. Zwei von uns haben damals die Sache durchgezogen – unter dem Kommando des ›Colonels‹ natürlich. Und da sah ich meine Chance. Der Plan sah nämlich vor, einige der De-Beers-Diamanten gegen Steine auszutauschen, die zwei junge Prospektoren, die sich zu dem Zeitpunkt zufällig in Kimberley aufhielten, aus Südamerika mitgebracht hatten. Auf diese Weise würde der Verdacht auf sie fallen.«

»Äußerst clever«, warf der Graf anerkennend ein.

»Der ›Colonel‹ ist immer äußerst clever. Nun, ich erledigte meine Aufgabe – und dazu noch etwas anderes, was der ›Colonel‹ nicht vorhergesehen hatte: Ich zweigte ein paar von den südamerikanischen Steinen ab – ein, zwei davon sind unverwechselbar, und es ließe sich leicht nachweisen, dass sie nie durch De Beers’ Bücher gegangen sind. Mit diesen Diamanten habe ich meinen hochgeschätzten Boss in der Hand. Sobald die zwei jungen Männer entlastet sind, muss der Verdacht auf ihn fallen. Ich habe all die Jahre nichts gesagt, habe mich mit dem Wissen begnügt, dass ich dieses Ass im Ärmel hatte, aber jetzt hat sich die Situation geändert. Ich will meinen Preis aushandeln – und es wird ein hoher, ich möchte fast sagen: ein schwindelerregender Preis sein!«

»Sagenhaft«, sagte der Graf. »Und zweifellos haben Sie diese Diamanten bei sich, wohin Sie auch gehen?«

Seine Blicke schweiften diskret durch das unaufgeräumte Zimmer.

Nadina ließ ein leises Lachen vernehmen.

»Sie brauchen sich nichts dergleichen einzubilden. Ich bin keine Närrin! Die Diamanten sind an einem sicheren Ort, wo niemand auch nur im Traum darauf käme, sie zu suchen.«

»Für eine Närrin habe ich Sie nie gehalten, liebwerte Dame, aber dürfte ich mir die Bemerkung erlauben, dass Sie ziemlich tollkühn sind? Der ›Colonel‹ ist schließlich nicht die Sorte Mann, die sich einfach so erpressen lässt.«

»Mir macht er keine Angst«, lachte sie. »Es gibt nur einen Mann, vor dem ich mich je gefürchtet habe – und der ist tot.«

Der Graf sah sie neugierig an.

»Na, dann wollen wir hoffen, dass er nicht wieder zum Leben erwacht«, sagte er leichthin.

»Was wollen Sie damit sagen?«, zischte die Tänzerin.

Der Graf schien leicht überrascht.

»Ich meinte damit nur, dass seine Auferstehung Ihnen etwas ungelegen käme«, erklärte er. »Ein alberner Witz.«

Sie stieß einen Seufzer der Erleichterung aus.

»Ach so, nein, er ist garantiert tot. Im Krieg gefallen. Er war ein Mann, der – mich einmal liebte.«

»In Südafrika?«, fragte der Graf beiläufig.

»Wenn Sie es unbedingt wissen müssen, ja, in Südafrika.«

»Das ist Ihr Geburtsland, nicht wahr?«

Sie nickte. Ihr Besucher stand auf und nahm seinen Hut.

»Nun«, sagte er, »Sie müssen selbst wissen, was Sie tun, aber wenn ich Sie wäre, würde ich den ›Colonel‹ weit mehr fürchten als irgendeinen enttäuschten Liebhaber. Er ist ein Mann, den man besonders leicht – unterschätzen kann.«

Sie lachte verächtlich.

»Als ob ich ihn nach all den Jahren nicht kennen würde!«

»Tatsächlich?«, sagte der Graf leise. »Da habe ich erhebliche Zweifel.«

»Oh, ich bin keine Närrin! Und ich stehe bei dieser Sache auch nicht allein da. Das Postschiff aus Südafrika läuft morgen in Southampton ein, und an Bord ist ein Mann, der eigens auf meinen Wunsch hin aus Afrika gekommen ist und gewisse Anweisungen von mir ausgeführt hat. Der ›Colonel‹ wird es nicht nur mit einem – oder einer – von uns zu tun haben, sondern mit zweien.«

»Ist das klug?«

»Es ist notwendig.«

»Sind Sie sich dieses Mannes sicher?«

Über das Gesicht der Tänzerin huschte ein ziemlich eigenartiges Lächeln.

»Völlig sicher. Er ist unfähig, aber absolut vertrauenswürdig.« Sie schwieg kurz und fügte dann mit gleichgültiger Stimme hinzu: »Wie es der Zufall so will, ist er mein Ehemann.«

Erstes Kapitel

So ziemlich jeder hat mir in den Ohren gelegen, diese Geschichte aufzuschreiben – von ganz oben (in Gestalt Lord Nasbys) bis ganz unten (in Gestalt unseres früheren Hausmädchens Emily, das ich bei meinem letzten Englandbesuch traf. »Ach herrje, Miss, was fürn schöönes Buch Sie draus machen könnten – genau wie im Kino!«).

Ich will nicht bestreiten, dass ich gewisse Voraussetzungen für die Aufgabe mitbringe. Ich war von Anfang an in die Angelegenheit verwickelt, ich habe das Wichtigste aus nächster Nähe miterlebt, und ich war beim »Fangschuss« dabei. Hervorragend trifft sich außerdem, dass all das, was ich nicht aus eigener Anschauung berichten kann, mehr als hinlänglich durch Sir Eustace Pedlers Tagebuch abgedeckt wird, das dieser mir liebenswürdigerweise zur Verfügung gestellt hat.

Also dann, los geht’s. Anne Beddingfeld fängt hiermit an, ihre Abenteuer zu erzählen.

Nach Abenteuern habe ich mich schon immer gesehnt. Mein Leben war nämlich von einer entsetzlichen Einförmigkeit. Mein Vater, Professor Beddingfeld, war eine der führenden Kapazitäten Englands auf dem Gebiet des Urmenschen. Er war wirklich ein Genie – das gibt jeder zu. Geistig weilte er in der Altsteinzeit, und das Ärgerliche am Leben war für ihn der Umstand, dass sein Körper die Jetztzeit bewohnte. Papa hatte für den modernen Menschen nichts übrig – selbst den Neolithiker tat er verächtlich als bloßen Viehhirten ab, und erst mit dem Moustérien begann er richtig warm zu werden.

Bedauerlicherweise kann man auf den modernen Menschen nicht gänzlich verzichten. Ein gewisser Verkehr mit Metzger und Bäcker und Milchmann und Krämer ist nun einmal nicht zu umgehen. Und so, da Papa bis über beide Ohren in der Vergangenheit steckte und Mama gestorben war, als ich noch ein Säugling war, fiel es mir zu, die praktische Seite des Lebens zu bestreiten. Offen gesagt, ist mir der Paläolithiker, ob nun aus dem Aurignacien, dem Moustérien, dem Chelléen oder woraus auch immer, herzlich zuwider, und obwohl ich den größten Teil von Papas Der Neandertaler und seine Vorfahren getippt und Korrektur gelesen habe, kann ich die Neandertaler als solche nicht ausstehen, und ich sage mir immer, dass es ein glücklicher Umstand ist, dass sie bereits in grauer Vorzeit ausgestorben sind.

Ich weiß nicht, ob Papa meine diesbezüglichen Gefühle erriet, wahrscheinlich nicht, aber es hätte ihn ohnehin nicht gekümmert. Die Meinung anderer Leute hat ihn nie im Geringsten interessiert. Ich glaube, das war tatsächlich ein Zeichen seiner Größe. Und genauso lebte er gänzlich unberührt von den Anforderungen des täglichen Lebens. Er aß brav, was ihm vorgesetzt wurde, aber sobald es darum ging, dafür zahlen zu müssen, wirkte er immer leicht überfordert. Wir schienen nie Geld zu haben. Sein Ruhm war keiner von der Sorte, der sich in klingende Münze übersetzt. Obwohl er Mitglied fast jeder namhaften wissenschaftlichen Gesellschaft war und akademische und sonstige Titel zuhauf besaß, wusste die breite Öffentlichkeit kaum von seiner Existenz, und seine gelehrten Wälzer trugen zwar maßgeblich zur Mehrung des menschlichen Wissens bei, übten jedoch keinerlei Faszination auf die breite Masse aus. Einzig zu einer Gelegenheit geriet er in den Brennpunkt der öffentlichen Aufmerksamkeit. Er hatte vor irgendeiner Gesellschaft einen Vortrag über Schimpansenjunge gehalten. Die Jungen des Homo sapiens zeigen gewisse anthropoide Merkmale, während die Jungen des Schimpansen menschenähnlicher sind, als es das ausgewachsene Tier später ist. Dies scheint dafür zu sprechen, dass, während unsere Vorfahren affenähnlicher waren, als wir es sind, die Ahnen des Schimpansen höher entwickelt waren als die heute existierende Spezies – mit anderen Worten: Der Schimpanse ist degeneriert. Prompt brachte das rührige Sensationsblatt Daily Budget, das gerade kein prickelnderes Thema fand, die Schlagzeile: »Wir stammen nicht von Affen ab, aber stammen vielleicht die Affen von uns ab? Namhafter Professor erklärt, Schimpansen sind dekadente Menschen.« Kurz darauf suchte ein Reporter Papa auf und versuchte, ihn dazu zu bewegen, eine Serie von populärwissenschaftlichen Artikeln über diese Theorie abzufassen. So wütend habe ich Papa selten erlebt. Er warf den Reporter ohne weitere Umstände aus dem Haus – zu meinem großen Bedauern, wie ich gestehen muss, da wir gerade besonders knapp bei Kasse waren. Tatsächlich spielte ich vorübergehend mit dem Gedanken, dem jungen Mann hinterherzulaufen und ihm zu sagen, mein Vater habe seine Meinung geändert und würde ihm die fraglichen Artikel bald zuschicken. Ich hätte sie leicht selbst schreiben können, und Papa, der kein Leser des Daily Budget war, hätte von der ganzen Transaktion wahrscheinlich überhaupt nichts bemerkt. Dann verwarf ich den Plan allerdings als zu risikoreich, also setzte ich lediglich meinen besten Hut auf und begab mich traurig ins Dorf, um unseren zu Recht erzürnten Lebensmittelhändler zu beschwichtigen.

Der Reporter des Daily Budget war der einzige junge Mann, der je seinen Fuß über unsere Schwelle setzte. Es gab Zeiten, da ich Emily beneidete, unser kleines Dienstmädchen, das bei jeder sich bietenden Gelegenheit mit einem hünenhaften Matrosen poussierte, mit dem sie liiert war. Und wenn er gerade auf See war, poussierte sie, »um in Übung zu bleiben«, wie sie es formulierte, mit dem Ladenschwengel des Gemüsehändlers und dem Gehilfen des Apothekers. Ich dachte betrübt, dass ich niemanden hatte, mit dem ich hätte »in Übung bleiben« können. Sämtliche Freunde Papas waren betagte Professoren – in der Regel mit einem langen Bart. Es stimmt zwar, dass Professor Peterson mich einmal liebevoll umfasste und sagte, ich hätte eine »reizende Wespentaille«, und mich zu küssen versuchte. Aber allein diese Äußerung entlarvte ihn als hoffnungslos antiquiert. Kein weibliches Wesen, das was auf sich hält, hat eine »reizende Wespentaille« mehr gehabt, seit ich den Windeln entwachsen bin.

Ich sehnte mich nach Abenteuer, nach Liebe, nach Romantik, und ich schien zu einem Dasein farbloser Nützlichkeit verurteilt zu sein. Das Dorf besaß eine Leihbücherei voll von zerlesenen Romänchen, und ich kostete Gefahren und Amouren aus zweiter Hand aus und träumte nachts von strengen, schweigsamen Rhodesiern und von starken Männern, die ihren Gegner stets »mit einem einzigen Fausthieb fällten«. Im Dorf gab es niemanden, der auch nur annähernd danach ausgesehen hätte, als könnte er einen Gegner, egal ob mit einem oder mehreren Fausthieben, »fällen«.

Ein Kino gab es auch, mit einer wöchentlich wechselnden Episode von Pamelas Prüfungen. Pamela war eine bewundernswerte junge Frau. Nichts schreckte sie. Sie fiel aus Flugzeugen, wagte sich in Unterseeboote, erkletterte Wolkenkratzer und wühlte sich durch die Unterwelt, ohne auch nur mit der Wimper zu zucken. Besonders helle war sie zwar nicht – der Meisterverbrecher der Unterwelt schnappte sie jedes Mal wieder, aber da er abgeneigt zu sein schien, ihr einfach eins über den Schädel zu geben, und sie immer zum Tod durch Sumpfgasvergiftung oder irgendeine neuartige hochkomplizierte Methode verurteilte, schaffte es der Held stets, sie gleich am Anfang der nächsten Episode zu erretten. Jedes Mal kam ich mit fieberhaft schwirrendem Kopf heraus – und dann ging ich heim und fand ein Schreiben der Gasgesellschaft vor, die drohte, uns wegen unbezahlter Rechnungen den Hahn zuzudrehen!

Und doch rückte, ohne dass ich’s ahnte, mit jedem Augenblick das Abenteuer näher an mich heran.

Durchaus möglich, dass es viele Menschen auf der Welt gibt, die noch nie was von der Entdeckung eines prähistorischen Schädels in der Broken-Hill-Mine in Nordrhodesien gehört haben. Ich allerdings kam eines Morgens herunter und fand Papa violett vor Begeisterung vor. Er überschüttete mich gleich mit der ganzen Geschichte.

»Begreifst du, Anne? Es bestehen zweifellos gewisse Ähnlichkeiten mit dem Javaschädel, aber sie sind oberflächlich – nur oberflächlich. Nein, hier haben wir das, was ich schon immer postuliert habe: die Ahnenform der Neandertalerspezies! Du räumst ein, dass ›Gibraltar 1‹ der urtümlichste aller bislang entdeckten Neandertalerschädel ist? Und warum? Weil die Wiege der Art in Afrika lag! Nach Europa gelangte sie …«

»Keine Marmelade auf den Räucherhering, Papa!«, sagte ich hastig, indem ich die geistesabwesende Hand meines Erzeugers zurückhielt. »Ja, was wolltest du gerade sagen?«

»Nach Europa gelangte die Spezies …«

Hier unterbrach ihn ein böser Hustenanfall, verursacht durch einen unmäßigen Mundvoll Heringsgräten.

»Aber wir müssen unverzüglich aufbrechen«, erklärte er, als er am Ende der Mahlzeit aufstand. »Es ist keine Zeit zu verlieren. Wir müssen umgehend zum Fundort – in der Umgebung gibt es zweifellos unzählige weitere Funde zu tätigen. Ich bin gespannt, ob die Begleitfunde charakteristisch für das Moustérien sind – es wird Überreste des Auerochsen geben, könnte ich mir vorstellen, aber keine des Wollnashorns. Ja, bald wird eine kleine Heerschar von Forschern aufbrechen. Wir müssen ihr zuvorkommen. Bist du so lieb, Anne, und buchst noch heute bei Cook’s zwei Tickets?«

»Und das Geld, Papa?«, gab ich behutsam zu bedenken.

Er maß mich mit einem vorwurfsvollen Blick.

»Ich finde deine Einstellung immer so deprimierend, mein Kind. Wir dürfen nicht knauserig sein! Nein, nein, wenn es um die Wissenschaft geht, darf man nicht knauserig sein.«

»Ich fürchte, Cook’s könnte sich als knauserig erweisen, Papa.«

Papa sah überfordert aus.

»Meine liebe Anne, du wirst in klingender Münze bezahlen.«

»Ich habe aber keine klingenden oder sonstigen Münzen.«

Papa sah völlig entnervt aus.

»Mein Kind, für derlei schnöde Geldfragen habe ich wirklich keinen Sinn. Die Bank – gestern kam was vom Direktor, auf dem stand, ich hätte siebenundzwanzig Pfund.«

»Um so viel hast du dein Konto überzogen, könnte ich mir vorstellen.«

»Ah, ich hab’s! Schreib meinem Verlag.«

Ich stimmte zu, wenn auch wenig überzeugt, da Papas Bücher mehr Ruhm als Tantiemen einbrachten. Die Vorstellung, nach Rhodesien zu reisen, gefiel mir allerdings maßlos. »Strenge, schweigsame Männer«, flüsterte ich verzückt in mich hinein. Dann ließ mich etwas an der Gesamterscheinung meines Erzeugers stutzen.

»Du hast unterschiedliche Stiefel an, Papa«, sagte ich. »Zieh den braunen aus und den zweiten schwarzen an. Und vergiss deinen Schal nicht. Heute ist es draußen sehr kalt.«

Ein paar Minuten später stapfte Papa, korrekt gestiefelt und wohlbeschalt, von dannen.

Als er am späten Abend zurückkehrte, sah ich zu meinem Schrecken, dass er weder Schal noch Mantel anhatte.

»Oje, Anne, du hast völlig recht! Ich habe die Sachen ausgezogen, bevor ich in die Höhle gestiegen bin. Man schmutzt sich da so ein …«

Ich nickte verständnisinnig, als ich mich an eine Gelegenheit erinnerte, da Papa bei seiner Heimkehr buchstäblich von Kopf bis Fuß mit fettem pleistozänem Lehm bedeckt gewesen war.

Der Hauptgrund, weswegen wir uns überhaupt in Little Hampsley niedergelassen hatten, war die Nähe zur Hampsley Cavern gewesen, einer unterirdischen Höhle, die reich an Zeugnissen des Aurignacien war. Im Dorf hatten wir ein winziges Museum, und der Kurator und Papa verbrachten den größten Teil ihrer Tage unter Tage, wo sie Reste des Wollnashorns und des Höhlenbären ausbuddelten.

Papa hustete den ganzen Abend lang stark, und am folgenden Morgen merkte ich, dass er Fieber hatte, und ließ den Arzt holen.

Armer Papa – er hatte keine Chance. Es war eine doppelseitige Lungenentzündung. Vier Tage später war er tot.

Zweites Kapitel

Alle waren sehr lieb zu mir. Am Boden zerstört, wie ich war, tat mir das gut. Besonders groß war mein Kummer zwar nicht, Papa hatte mich nie geliebt. Das wusste ich nur zu gut. Wäre es anders gewesen, hätte ich ihn vielleicht wiedergeliebt. Nein, zwischen uns war keine Liebe gewesen, aber wir hatten zueinander gehört, und ich hatte für ihn gesorgt und hatte insgeheim seine Gelehrsamkeit und seine kompromisslose Hingabe an die Wissenschaft bewundert. Und es schmerzte mich, dass Papa gerade dann sterben sollte, als das Leben ihm die größte Erfüllung in Aussicht stellte. Mir wäre wohler gewesen, wenn ich ihn in einer Höhle hätte bestatten können, mit Rentiermalereien und Feuersteinwerkzeugen, aber die Macht der öffentlichen Meinung erzwang ein zivilisiertes Grab (samt Marmortafel) auf unserem abgrundhässlichen Dorffriedhof. Die Trostworte des Geistlichen trösteten mich, so gut gemeint sie auch waren, kein bisschen.

Es dauerte eine Weile, bis mir aufging, dass das, wonach ich mich immer gesehnt hatte – Freiheit –, endlich mein war. Ich war eine Waise und praktisch besitzlos, aber frei. Gleichzeitig wurde mir bewusst, wie unglaublich lieb all diese guten Leute waren. Der Pfarrer bemühte sich nach Kräften, mir einzureden, seine Frau brauche dringend eine tatkräftige Gesellschafterin. Unsere winzige Leihbücherei setzte sich in den Kopf, ohne eine Hilfsbibliothekarin nicht mehr auskommen zu können. Schließlich stattete mir der Arzt einen Besuch ab, und nachdem er mehrere fadenscheinige Ausreden dafür vorgebracht hatte, warum er mir keine richtige Rechnung ausstellte, druckste er lange herum und machte mir schließlich einen Heiratsantrag.

Ich war sehr erstaunt. Der Herr Doktor war eher vierzig als dreißig und ein fässchenförmiges kleines Männlein. Er ähnelte nicht entfernt dem Helden aus Pamelas Prüfungen, noch viel weniger dem strengen, schweigsamen Rhodesier. Ich ging kurz mit mir zurate und fragte ihn dann, warum er mich heiraten wolle. Das schien ihn ziemlich aus dem Konzept zu bringen, und er murmelte, eine Ehefrau sei für einen praktischen Arzt nun mal eine große Hilfe. Das klang jetzt sogar noch unromantischer als das Vorausgegangene, und dennoch drängte etwas in mir darauf, seinen Antrag anzunehmen. Sicherheit – das war es, was mir da angeboten wurde. Sicherheit und ein behagliches Zuhause. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, habe ich das Gefühl, dass ich damals dem kleinen Mann unrecht tat. Er war aufrichtig in mich verliebt, aber ein fehlgeleitetes Zartgefühl hinderte ihn daran, sich entsprechend zu erklären. Aber so oder so begehrte meine Liebe zur Romantik dagegen auf.

»Es ist äußerst gütig von Ihnen«, sagte ich. »Aber es ist unmöglich. Ich könnte nie einen Mann heiraten, den ich nicht wahnsinnig liebe.«

»Sie glauben nicht …?«

»Nein«, sagte ich bestimmt, »das glaube ich nicht.«

Er seufzte.

»Aber mein liebes Kind, was gedenken Sie dann zu tun?«

»Abenteuer erleben und die Welt sehen«, erwiderte ich, ohne zu zögern.

»Miss Anne, Sie haben noch viel von einem Kind. Sie übersehen …«

»Die praktischen Schwierigkeiten? Ich sehe sie durchaus, Herr Doktor. Ich bin kein sentimentales Schulmädchen – ich bin eine nüchterne, geldgierige Kratzbürste! Das würden Sie gleich merken, wenn Sie mich heiraten würden!«

»Ich wünschte, Sie würden es sich noch einmal …«

»Ich kann’s nicht.«

Wieder seufzte er.

»Dann hätte ich einen anderen Vorschlag. Eine Tante von mir, die in Wales lebt, braucht eine junge Dame, die ihr ein wenig zur Hand geht. Was würden Sie dazu sagen?«

»Nein, Herr Doktor, ich gehe nach London. Wenn überhaupt irgendwo was passiert, dann in London. Ich werde die Augen offen halten, und Sie werden sehen: Etwas wird sich ergeben! Ein Lebenszeichen aus China oder Timbuktu folgt.«

Mein nächster Besucher war Mr Flemming, Papas Rechtsanwalt. Er kam extra meinetwegen aus London angereist. Selbst ein begeisterter Hobbyanthropologe, war er ein großer Bewunderer von Papas Arbeit. Er war ein langer, dünner Mensch mit einem schmalen Gesicht und grauem Haar. Als ich den Raum betrat, stand er zu meiner Begrüßung auf, nahm meine Hände in eine von seinen und tätschelte sie liebevoll mit der anderen.

»Mein armes Kind«, sagte er. »Mein armes, armes Kind.«

Ohne eigentlich heucheln zu wollen, legte ich prompt das Betragen einer bedauernswerten Waise an den Tag. Er brachte mich wie durch Hypnose dazu. Er war wohlwollend, gütig und väterlich – und betrachtete mich ohne jeden Zweifel als ein totales Dummerchen, das sich mit einem Mal schutz- und herrenlos einer grausamen Welt ausgeliefert sah. Mir war von vornherein klar, dass es keinen Sinn gehabt hätte, ihn vom Gegenteil überzeugen zu wollen. Nachträglich betrachtet, war es wohl auch besser, dass ich es gar nicht erst versuchte.

»Mein liebes Kind, glauben Sie, Sie können mir folgen, wenn ich versuche, Ihnen ein paar Dinge zu erklären?«

»Oh, doch.«

»Ihr Vater war, wie Sie wissen, ein sehr großer Mann. Die Nachwelt wird seine Bedeutung erkennen. Aber ein guter Geschäftsmann war er nicht.«

Das wusste ich genauso gut wie Mr Flemming – wenn nicht sogar noch besser –, aber ich verkniff mir eine entsprechende Bemerkung.

Er fuhr fort: »Ich nehme nicht an, dass Sie von diesen Dingen viel verstehen. Ich werde mich bemühen, sie Ihnen so einfach wie möglich zu erklären.«

Seine Erklärung zog sich unnötig in die Länge. Sie lief darauf hinaus, dass ich mit einem Saldo von 87 Pfund, 17 Shilling und 4 Pence ins Leben entlassen wurde. Es kam mir wie ein seltsam unbefriedigender Betrag vor. Ich wartete mit einiger Spannung auf weitere Eröffnungen. Ich befürchtete, Mr Flemming würde gleich mit einer Tante in Schottland aufwarten, die einer munteren jungen Gesellschafterin bedurfte. Aber offenbar hatte er keine.

»Die Frage ist«, fuhr er fort, »wie es weitergehen soll. Soweit ich weiß, haben Sie keine lebenden Verwandten?«

»Ich bin mutterseelenallein«, sagte ich und staunte aufs Neue, wie sehr ich doch einer Filmheldin glich.

»Haben Sie Freunde?«

»Alle sind sehr nett zu mir gewesen«, sagte ich dankbar.

»Wer wäre einer so jungen und bezaubernden Person gegenüber auch nicht nett?«, sagte Mr Flemming galant. »Nun gut, meine Liebe, dann müssen wir sehen, was sich machen lässt.« Nach kurzem Zögern fuhr er fort: »Angenommen – wie wäre es, wenn Sie eine Zeit lang bei uns wohnten?«

Ich wurde sofort hellhörig. London! Der Ort, wo, wenn überhaupt, was passiert!

»Das ist schrecklich lieb von Ihnen«, sagte ich. »Ginge das wirklich? Nur solange ich mich umschaue … Ich muss schließlich anfangen, mir meinen Lebensunterhalt zu verdienen.«

»Aber ja, mein liebes Kind. Ich verstehe durchaus. Wir werden uns nach etwas – Passendem für Sie umsehen.«

Ich hatte zwar den Verdacht, dass Mr Flemmings Vorstellungen von »etwas Passendem« und meine eigenen wahrscheinlich stark auseinandergingen, aber das war bestimmt nicht der Zeitpunkt für Grundsatzgespräche.

»Dann also abgemacht. Warum kommen Sie nicht einfach gleich mit?«

»Oh, danke, aber wird Mrs Flemming …«

»Meine Gattin wird entzückt sein, Sie willkommen zu heißen.«

Ich frage mich, ob Männer wirklich so viel über ihre Ehefrauen wissen, wie sie gemeinhin glauben. Wenn ich einen Mann hätte, würde ich ihm nicht empfehlen, irgendwelche Waisenkinder anzuschleppen, ohne mich vorher zu fragen.

»Wir werden ihr vom Bahnhof aus ein Kabel schicken«, fuhr der Anwalt fort.

Meine wenigen Habseligkeiten waren schnell gepackt. Ehe ich meinen Hut aufsetzte, betrachtete ich ihn trübselig. Ursprünglich war er das gewesen, was ich einen »Mary-Hut« nenne, womit ich die Sorte Kopfbedeckung meine, die ein Dienstmädchen an seinem freien Tag tragen sollte – es aber nicht tut! Ein schlappes Ding aus schwarzem Stroh mit einer angemessen depressiven Krempe. Aus einer genialen Eingebung heraus hatte ich ihn einmal getreten, zweimal geboxt, die Krone eingedellt und daran ein Ding befestigt, das wie die kubistische Interpretation einer Jazz-Karotte aussah. Das Resultat war entschieden très chic gewesen. Die Karotte hatte ich natürlich bereits entfernt, und jetzt machte ich mich daran, den Rest meiner Bearbeitung rückgängig zu machen. Der »Mary-Hut« nahm seinen ursprünglichen Charakter wieder an, wobei die erfahrene Misshandlung ihn noch deprimierender aussehen ließ als zuvor. Wenn schon Vollwaise, dachte ich, dann aber auch dem landläufigen Bild entsprechen! Ein bisschen sorgte ich mich schon, wie Mrs Flemming mich aufnehmen würde, hoffte aber, dass mein Äußeres einen hinlänglich entwaffnenden Eindruck auf sie machen würde.

Mr Flemming war ebenfalls nervös. Ich merkte es ihm an, als wir die Treppe eines mehrstöckigen Hauses in einer ruhigen Ecke von Kensington hinaufstiegen. Mrs Flemming begrüßte mich durchaus freundlich. Sie war eine beleibte, gesetzte Frau vom Typ »gute Ehefrau und Mutter«. Sie führte mich hinauf in ein blitzsauberes Schlafzimmer mit Chintzvorhängen, äußerte die Hoffnung, dass ich alles hatte, was ich benötigte, informierte mich, dass der Tee in einer Viertelstunde fertig sein würde, und überließ mich mir selbst.

Ich vernahm ihre leicht erhobene Stimme, als sie, einen Stock tiefer, den Salon betrat.

»Also, Henry, was in aller Welt …« Mehr bekam ich nicht mit, aber die Schärfe ihres Tons war unüberhörbar gewesen. Und ein paar Minuten später erreichte mich ein weiterer Redefetzen, der sogar noch ätzender klang: »Ganz deiner Meinung! Sie sieht tatsächlich sehr gut aus!«

Das Leben ist wirklich kompliziert. Männer sind nur nett zu einem, wenn man gut aussieht, und Frauen nur, wenn nicht.

Mit einem tiefen Seufzer nahm ich mir mein Haar vor. Ich habe schönes Haar. Es ist schwarz – richtig schwarz, nicht dunkelbraun –, und ich trage es aus der Stirn gekämmt und seitlich bis über die Ohren. Mit entschlossener Hand knotete ich es jetzt straff zu einem winzigen Dutt. Gegen meine Ohren ist an sich nichts einzuwenden, aber es lässt sich nicht bestreiten, dass Ohren als solche heutzutage völlig aus der Mode sind. Sie sind ganz wie »die Beine der Königin« in viktorianischen Zeiten: Ihre Existenz wird nicht direkt bestritten, aber sie sind kein Thema. Als ich mit mir fertig war, hatte ich eine fast unglaubliche Ähnlichkeit mit einem armen Waisenmädchen aus einem antiquierten Heftchenroman.

Wieder unten, merkte ich, dass Mrs Flemmings Augen mit sichtlichem Wohlwollen auf meinen entblößten Ohren verweilten. Mr Flemming wirkte verdutzt. Ich zweifelte nicht daran, dass er sich gerade fragte: »Was hat das Kind bloß mit sich angestellt?«

Alles in allem ging der Rest des Tages glatt über die Bühne. Man einigte sich, dass ich unverzüglich anfangen sollte, nach einer Beschäftigung zu suchen.

Bevor ich mich ins Bett legte, musterte ich mein Gesicht kritisch im Spiegel. Sah ich wirklich gut aus? Ich konnte ehrlich nicht behaupten, dass ich selbst dieser Meinung gewesen wäre! Ich hatte weder eine griechisch-gerade Nase noch einen Mund wie eine Rosenknospe, noch sonst eines der Attribute, die man haben sollte. Es stimmt zwar, dass ein Kaplan einmal zu mir gesagt hatte, meine Augen seien wie »gefang’nes Sonnenlicht in einem dunklen Wald«, aber Kaplane haben immer so viele Zitate auf Lager und werfen damit wahllos um sich. Ich hätte viel lieber irisch-blaue Augen als dunkelgrüne mit gelben Sprenkeln! Andererseits ist Grün eine gute Farbe für Abenteurerinnen.

Ich wickelte mich eng in ein schwarzes Kleid und ließ dabei Arme und Schultern frei. Dann bürstete ich mir das Haar aus der Stirn und strich es mir wieder über die Ohren. Ich puderte mir das Gesicht dick ein, sodass die Haut noch weißer aussah als sonst. Ich kramte in meinem Gepäck, bis ich eine Tube Lippensalbe fand, und trug ganze Sintfluten davon auf. Dann schwärzte ich mir die unteren Augenränder mit angesengtem Kork. Zum Abschluss drapierte ich ein rotes Band über meine nackte Schulter, steckte mir eine scharlachfarbene Feder ins Haar und eine Zigarette in den Mundwinkel. Der Gesamteindruck gefiel mir über die Maßen.

»Anna die Abenteurerin«, skandierte ich laut und nickte meinem Spiegelbild zu. »Anna die Abenteurerin, Episode 1: Das Haus in Kensington!«

Mädchen sind alberne Geschöpfe.

Drittes Kapitel

In den folgenden Wochen langweilte ich mich ausgiebig. Mrs Flemming und ihre Freundinnen fand ich höchst uninteressant. Sie redeten stundenlang über sich selbst und ihre Kinder und darüber, wie schwierig es sei, gute Milch für die Kinder zu bekommen, und was sie dem Milchmann zu sagen pflegten, wenn die Milch nicht gut war. Dann gingen sie zu den Dienstboten über und dazu, wie schwierig es sei, gute Dienstboten zu bekommen, und was sie zu der Frau in der Vermittlungsagentur gesagt hatten und was die Frau in der Vermittlungsagentur zu ihnen gesagt hatte. Sie schienen nie Zeitung zu lesen oder sich darum zu scheren, was in der Welt so passierte. Fürs Reisen hatten sie nichts übrig – im Ausland war alles so anders als in England! Die Riviera war natürlich eine Ausnahme, weil man dort alle seine Bekannten traf.

Ich hörte zu und beherrschte mich mühsam. Die meisten dieser Frauen waren reich. Die ganze große weite Welt stand ihnen offen, und sie blieben freiwillig im dreckigen, langweiligen London eingesperrt und redeten über Milchmänner und Dienstboten! Rückblickend glaube ich jetzt, dass ich vielleicht eine Spur intolerant war. Aber sie waren dumm – selbst zu ihrem frei gewählten Beruf taugten sie nicht: Die meisten von ihnen führten auf eine Weise Buch über ihre häuslichen Ausgaben, dass man seinen Augen nicht traute!

Meine Angelegenheiten kamen nur stockend voran. Das Haus und die Möbel waren verkauft worden, und der Erlös hatte gerade zur Tilgung unserer Schulden gereicht. Bislang war es mir nicht gelungen, eine Anstellung zu finden. Nicht, dass ich ernsthaft eine gewollt hätte! Ich war der festen Überzeugung, dass, wenn ich mich auf die Suche nach Abenteuern machte, die Abenteuer mir auf halbem Weg entgegenkommen würden. Ich vertrete die Theorie, dass man immer bekommt, was man will.

Meine Theorie sollte sich bald in der Praxis bewähren.

Es war Anfang Januar – der 8., um genau zu sein. Ich kam von einem erfolglosen Vorstellungsgespräch bei einer Dame, die behauptete, eine Sekretärin und Gesellschafterin zu wollen, aber tatsächlich eine kräftige Putzfrau zu brauchen schien, die bereit wäre, bei einem Jahreslohn von 25 Pfund zwölf Stunden am Tag zu schuften. Nachdem wir mit kaum verhüllter Feindseligkeit voneinander geschieden waren, ging ich die Edgware Road entlang (das Gespräch hatte in einem Haus in St John’s Wood stattgefunden) und durch den Hyde Park zum St George’s Hospital. Dort betrat ich die U-Bahn-Station Hyde Park Corner und löste eine Fahrkarte zur Gloucester Road.

Auf dem Bahnsteig angelangt, ging ich bis zu dessen äußerstem Ende. Mein Forschergeist wollte sich vergewissern, ob es wirklich gleich hinter der Station in Richtung Down Street Weichen und eine Verbindung zwischen den zwei Tunneln gab. Ich freute mich kindisch, meine Vermutung bestätigt zu sehen. Der Bahnsteig war nicht sehr bevölkert, und hier am äußersten Ende waren nur ich selbst und ein Mann. Als ich an ihm vorbeischlenderte, schnüffelte ich skeptisch. Wenn es einen Geruch gibt, den ich nicht ausstehen kann, dann den von Mottenkugeln! Der schwere Mantel dieses Mannes stank regelrecht danach. Und doch holen die meisten Männer ihre Wintermäntel vor Januar aus dem Schrank, und damit hätte der Geruch inzwischen verflogen sein müssen. Der Mann stand etwas abseits von mir, nah der Mündung des Tunnels. Er schien in Gedanken versunken, was mir gestattete, ihn anzustarren, ohne unhöflich zu wirken. Er war klein und mager, mit einem sehr braunen Gesicht, hellen blauen Augen und einem kurzen dunklen Bart.

»Gerade aus dem Ausland zurück«, kombinierte ich. »Deswegen riecht sein Mantel so. War in Indien. Kein Offizier, sonst hätte er keinen Vollbart. Vielleicht ein Teepflanzer.«

In diesem Moment wandte sich der Mann um, als wolle er den Bahnsteig entlang zurückgehen. Sein Blick streifte mich kurz, glitt dann weiter auf etwas, was hinter mir war, und seine Miene veränderte sich. Sie war mit einem Mal vor Angst – fast Entsetzen – verzerrt. Er trat einen Schritt zurück, als scheute er instinktiv vor einer Gefahr zurück, ohne zu bedenken, dass er am äußersten Rand des Bahnsteigs stand, trat folglich ins Leere und stürzte hinunter. Aus dem Gleisbett schossen ein greller Blitz und ein Knistern. Ich stieß einen Schrei aus. Leute kamen angerannt. Zwei U-Bahn-Bedienstete schienen sich aus dem Nichts zu materialisieren und übernahmen das Kommando.

Ich blieb wie festgewurzelt stehen, im Bann einer Art grausiger Faszination. Ein Teil von mir war vor Entsetzen wie gelähmt, und ein anderer Teil beobachtete nüchtern-interessiert, wie man es genau anstellte, den Verunglückten von der Stromschiene zu lösen und auf den Bahnsteig heraufzuziehen.

»Lassen Sie mich bitte durch. Ich bin Arzt.«

Ein hochgewachsener Mann mit einem braunen Bart drängte sich an mir vorbei und beugte sich über den leblosen Körper.

Während er ihn untersuchte, erfasste mich ein Gefühl der Unwirklichkeit. Das Ganze war nicht real – das konnte es gar nicht sein! Endlich richtete sich der Arzt wieder auf und schüttelte den Kopf.

»Mausetot. Nichts mehr zu machen.«

Wir hatten uns alle dicht um den Leichnam gedrängt, und ein erzürnter U-Bahn-Mensch erhob die Stimme: »Würden Sie bitte zurücktreten? Hier gibt es nichts zu gaffen!«

Eine plötzliche Übelkeit erfasste mich, und ich wandte mich ab und rannte kopflos die Treppe hinauf in Richtung Aufzüge. Das Grauen ging über meine Kräfte. Ich musste schleunigst an die frische Luft. Der Arzt, der den Toten untersucht hatte, war mir nur ein paar Schritte voraus. Der Aufzug wollte sich gerade in Bewegung setzen, nachdem ein anderer von oben heruntergekommen war, und der Arzt sprintete los. Dabei verlor er einen Zettel.

Ich blieb stehen, hob ihn auf und rannte dem Mann hinterher. Doch die Fahrstuhltür knallte mir vor der Nase zu, und ich blieb mit dem Zettel in der Hand stehen. Als ich mit dem zweiten Fahrstuhl oben anlangte, war der Mann bereits verschwunden. Ich hoffte, was er verloren hatte, sei nichts Wichtiges, und sah es mir jetzt zum ersten Mal an. Es war ein schlichtes halbes Blatt Schreibpapier, auf dem, in Bleistift gekritzelt, ein paar Ziffern und Wörter standen. Hier ist ein Faksimile davon:

Auf den ersten Blick schien es gewiss nichts Weltbewegendes zu sein. Trotzdem zögerte ich, es wegzuwerfen. Wie ich da stand und darauf starrte, musste ich unwillkürlich die Nase rümpfen. Schon wieder Mottenkugeln! Ich hielt mir das Papier zögernd an die Nase. Ja, es roch stark nach den Dingern. Aber dann …

Ich faltete den Zettel sorgfältig zusammen und steckte ihn in meine Handtasche. Für den Heimweg ließ ich mir Zeit, die ich zum ausgiebigen Nachdenken nutzte.

Ich erklärte Mrs Flemming, dass ich in der U-Bahn einen schlimmen Unfall miterlebt hatte, ziemlich durcheinander war und gleich auf mein Zimmer gehen und mich hinlegen wollte. Die gute Frau bestand darauf, dass ich vorher eine Tasse Tee trank. Sobald ich allein war, machte ich mich an die Ausführung eines Plans, den ich auf dem Heimweg gefasst hatte. Ich wollte herausfinden, was genau dieses seltsame Gefühl der Unwirklichkeit in mir ausgelöst hatte, während ich zusah, wie der Arzt den Verunglückten untersuchte. Zunächst legte ich mich so auf den Fußboden, wie der Tote gelegen hatte; dann platzierte ich an meiner Stelle ein Kissen und versuchte, jede Bewegung des Arztes, soweit ich mich daran erinnern konnte, zu wiederholen. Als ich damit fertig war, hatte ich, wonach ich gesucht hatte. Ich setzte mich auf meine Fersen und starrte stirnrunzelnd die gegenüberliegende Wand an.

Die Abendzeitungen brachten die kurze Meldung, dass ein Mann in der U-Bahn ums Leben gekommen war – ob durch Unfall oder Selbstmord, blieb dahingestellt. Damit schien festzustehen, was ich zu tun hatte, und als ich Mr Flemming meine Geschichte erzählte, war er ganz meiner Meinung.

»Zweifellos wird man Sie bei der gerichtlichen Voruntersuchung befragen wollen. Sie sagen, außer Ihnen war niemand nah genug an der fraglichen Stelle, um etwas sehen zu können?«

»Ich hatte das Gefühl, dass sich hinter mir jemand näherte, aber sicher bin ich mir nicht, und auf jeden Fall wäre der – oder die – Betreffende nicht so nah am Geschehen gewesen wie ich.«

Die Voruntersuchung zur amtlichen Feststellung der Todesursache wurde anberaumt. Mr Flemming erledigte die notwendigen Formalitäten und begleitete mich zur Verhandlung. Er schien zu befürchten, dass die Sache mich sehr mitnehmen würde, und ich musste mir Mühe geben, mir meine völlige Gelassenheit nicht anmerken zu lassen.

Der Verstorbene war als L.B. Carton identifiziert worden. In seinen Taschen hatte man lediglich eine von einem Makler ausgestellte Genehmigung gefunden, ein Haus am Fluss, bei Marlow, zu besichtigen. Und die war auf einen Mr L.B. Carton, Russell Hotel, ausgestellt gewesen. Der Rezeptionist des Hotels gab an, der Mann sei tags davor eingetroffen und habe unter ebendiesem Namen ein Zimmer genommen. Eingetragen habe er sich als L.B. Carton, Kimberley, Südafrika. Er war offenbar geradewegs vom Dampfer gekommen.

Ich war die einzige unmittelbare Zeugin des Vorfalls gewesen.

»Glauben Sie, es war ein Unfall?«, fragte mich der Coroner.

»Da bin ich mir absolut sicher. Irgendetwas erschreckte ihn, und er trat einen Schritt zurück, ohne darüber nachzudenken, was er da tat.«

»Aber was könnte ihn erschreckt haben?«

»Das weiß ich nicht. Aber irgendetwas war da. Er sah geradezu entsetzt aus.«

Ein phlegmatischer Geschworener merkte an, dass es Männer gab, die sich vor Katzen fürchteten. Der Mann mochte also eine Katze gesehen haben. Ich fand seine Bemerkung nicht sonderlich intelligent, aber sie befriedigte anscheinend seine Mitgeschworenen, die es sichtlich eilig hatten, nach Hause zu gehen, und nur zu froh waren, auf Tod durch Unfall zu befinden und damit einen Selbstmord auszuschließen.

»Es wundert mich«, sagte der Coroner, »dass der Arzt, der die erste Untersuchung vornahm, sich nicht gemeldet hat. Seine Personalien hätten gleich vor Ort aufgenommen werden müssen. Dass es unterlassen wurde, war höchst inkorrekt.«

Ich lächelte in mich hinein. Was den Arzt betraf, hatte ich meine eigene Theorie. Zu ihrer Verifizierung beschloss ich, möglichst bald bei Scotland Yard vorbeizuschauen.

Doch der nächste Morgen bescherte mir eine Überraschung. Die Flemmings bezogen das Daily Budget, und das Daily Budget war heute ganz in seinem Element:

Ich las gespannt.

»Gestern wurde im Mill House, Marlow, eine sensationelle Entdeckung gemacht. Das Mill House, Eigentum des Abgeordneten Sir Eustace Pedler, ist unmöbliert zu mieten, und in der Tasche des Mannes, von dem man zunächst angenommen hatte, er habe sich in der U-Bahn-Station Hyde Park Corner durch einen Sprung auf das stromführende Gleis das Leben genommen, war eine Genehmigung zur Besichtigung besagter Immobilie gefunden worden. Gestern wurde in einem der Obergeschosszimmer des Hauses der Leichnam einer schönen jungen Frau entdeckt, offenbar erdrosselt. Möglicherweise handelt es sich bei ihr um eine Ausländerin, eine Identifizierung war allerdings bislang nicht möglich. Die Polizei verfolgt, wie es heißt, eine Spur. Sir Eustace Pedler, der Eigentümer des Mill House, verbringt den Winter an der Riviera.«

Viertes Kapitel

Niemand meldete sich, der die Tote hätte identifizieren können. Die Voruntersuchung ergab die folgenden Fakten:

Am 8. Januar kurz nach dreizehn Uhr hatte eine gut gekleidete Frau mit einem leichten ausländischen Akzent die Geschäftsräume von Butler und Park, Immobilienmakler, in Knightsbridge betreten. Sie erklärte, sie wünsche ein Haus an der Themse, in unmittelbarer Nähe von London, zu mieten oder zu kaufen. Ihr wurden mehrere Objekte vorgeschlagen, darunter auch das Mill House. Die Frau hinterließ als Namen »Mrs de Castina« und als momentane Adresse das Ritz, doch Nachfragen ergaben, dass kein Gast dieses Namens dort wohnte, und vom Hotelpersonal konnte auch niemand die Tote identifizieren.

Mrs James, die Frau von Sir Eustace Pedlers Gärtner, die sich um das Mill House kümmerte und das an der Straße gelegene Pförtnerhäuschen bewohnte, machte eine Aussage. Gegen fünfzehn Uhr desselben Tages war eine Dame gekommen, um das Haus zu besichtigen. Sie wies einen entsprechenden Berechtigungsschein der Maklerfirma vor, und Mrs James händigte ihr, wie in solchen Fällen üblich, die Schlüssel aus. Das Haus lag in einiger Entfernung vom Pförtnerhäuschen, und Mrs James pflegte Interessenten nicht zu begleiten. Ein paar Minuten später erschien ein junger Mann. Mrs James beschrieb ihn als groß und breitschultrig, mit einem sonnengebräunten Gesicht und hellgrauen Augen. Er war glatt rasiert und trug einen braunen Anzug. Er erklärte Mrs James, er sei ein Freund der Dame, die zur Besichtigung des Hauses gekommen sei, er habe aber ein Telegramm aufgeben müssen und habe deswegen zunächst beim Postamt haltgemacht. Sie beschrieb ihm den Weg zum Haus und dachte sich nichts weiter dabei.

Fünf Minuten später tauchte der Mann wieder auf, gab die Schlüssel zurück und erklärte, das Haus entspreche leider nicht ihren Vorstellungen. Die Dame sah Mrs James nicht, doch sie nahm an, sie sei bereits vorausgegangen. Was ihr allerdings auffiel, war die Tatsache, dass der Mann sehr betroffen wirkte. »Er sah aus wie jemand, der einen Geist gesehen hat. Ich dachte, er wäre vielleicht plötzlich krank geworden.«

Am folgenden Tag kam ein weiteres Paar, um das Anwesen zu besichtigen, und entdeckte die Tote, die in einem der Obergeschosszimmer auf dem Fußboden lag. Mrs James identifizierte sie als die Dame, die am Vortag da gewesen war. Der Immobilienmakler erkannte in ihr ebenfalls »Mrs de Castina« wieder. Der Polizeiarzt schätzte, dass die Frau seit ungefähr vierundzwanzig Stunden tot sein musste. Das Daily Budget hatte kurzerhand gefolgert, dass der Mann von der U-Bahn-Station die Frau ermordet und sich anschließend das Leben genommen hatte. Da das U-Bahn-Opfer allerdings um vierzehn Uhr tot, die Frau hingegen um fünfzehn Uhr noch am Leben gewesen war, lautete der einzig logische Schluss, dass die zwei Ereignisse nichts miteinander zu tun hatten und dass der Maklerbrief mit der Adresse des Hauses in Marlow, den man in der Tasche des Toten gefunden hatte, als einer dieser seltsamen Zufälle zu werten war, denen man im Leben so häufig begegnet.

Im Falle der Frau wurde auf »Mord durch eine oder mehrere unbekannte Personen« befunden, und es blieb der Polizei (und dem Daily Budget) überlassen, den »Mann im braunen Anzug« ausfindig zu machen. Da Mrs James sicher war, dass niemand im Haus gewesen war, als die Dame es betreten hatte, und dass bis zum darauffolgenden Nachmittag außer dem fraglichen jungen Mann es auch niemand anders betreten hatte, erschien es nur logisch, den Schluss zu ziehen, dass er der Mörder der bedauernswerten Mrs de Castina war. Sie war mit Hilfe einer kräftigen schwarzen Schnur erdrosselt worden und hatte mit dem Angriff offenbar nicht gerechnet und keine Zeit gehabt, einen Schrei auszustoßen. Die schwarze seidene Handtasche, die sie bei sich getragen hatte, enthielt eine gut gefüllte Brieftasche sowie etwas loses Münzgeld, ein feines Spitzentaschentuch ohne irgendwelche Initialen und den Rückfahrtabschnitt einer Erste-Klasse-Fahrkarte nach London. Alles nicht sonderlich aufschlussreich.

Das waren die Details, die das Daily Budget veröffentlichte, und »Findet den Mann im braunen Anzug« wurde zu seinem täglichen Schlachtruf. Durchschnittlich um die fünfhundert Leute schrieben täglich, um ihren Erfolg bei der Gralssuche zu vermelden, und hochgewachsene junge Männer mit sonnengebräunten Gesichtern verfluchten landesweit den Tag, an dem ihre Schneider sie zu einem braunen Anzug überredet hatten. Der Zwischenfall in der U-Bahn geriet, als bloße Koinzidenz abgetan, rasch in Vergessenheit.