9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Wie gut kennen wir die, die wir lieben? Ein großer, bewegender Roman über Bilder, die wir voneinander haben, und über die Lebenswege, für die wir uns entscheiden. Nach Roberts ungeklärtem Tod zieht sich Helene in sich selbst zurück. Sie funktioniert, ihre Kinder sind noch klein, sie kümmert sich um ihre Firma, doch in ihr ist es still. Bis eines Tages ein alter Freund anruft, ein ehemaliger Verehrer, der sie in die Oper einlädt. Sie sagt zu, um der alten Zeiten willen. Als ihr Begleiter in der Pause von Mozarts »Entführung aus dem Serail« zum Sektstand geht, fällt ihr Blick auf einen Mann, dessen Züge, dessen Bewegungen sie wiederzuerkennen glaubt. Sie hört auf zu atmen. Ist das ihr Ehemann? Sie spricht ihn an. Ist das Robert – oder ein anderer?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 169

Veröffentlichungsjahr: 2024

Ähnliche

Andrea Paluch / Robert Habeck

Der Tag, an dem ich meinen toten Mann traf

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Andrea Paluch / Robert Habeck

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Andrea Paluch / Robert Habeck

Andrea Paluch, geboren 1970, lebt und arbeitet als Schriftstellerin in Flensburg.

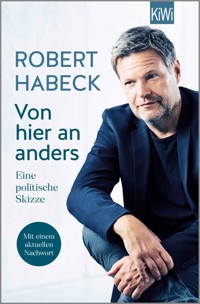

Robert Habeck, geboren 1969, arbeitete als Schriftsteller und veröffentlichte zahlreiche Bücher, bevor er Politiker wurde.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Wie gut kennen wir die, die wir lieben? Ein großer, bewegender Roman über Bilder, die wir voneinander haben, und über die Lebenswege, für die wir uns entscheiden.

Nach Roberts ungeklärtem Tod zieht sich Helene in sich selbst zurück. Sie funktioniert, ihre Kinder sind noch klein, sie kümmert sich um ihre Firma, doch in ihr ist es still. Bis eines Tages ein alter Freund anruft, ein ehemaliger Verehrer, der sie in die Oper einlädt. Sie sagt zu, um der alten Zeiten willen. Als ihr Begleiter in der Pause von Mozarts »Entführung aus dem Serail« zum Sektstand geht, fällt ihr Blick auf einen Mann, dessen Züge, dessen Bewegungen sie wiederzuerkennen glaubt. Sie hört auf zu atmen. Ist das ihr Ehemann? Sie spricht ihn an. Ist das Robert – oder ein anderer?

Inhaltsverzeichnis

Motto

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

Dass ein Leben ein wirkliches Leben gewesen ist,

es ist schwer zu sagen, worauf es ankommt.

Ich nenne es Wirklichkeit, doch was heißt das!

Sie können auch sagen: Dass einer mit sich selbst identisch wird.

Andernfalls ist er nie gewesen!

Max Frisch, Stiller

1

Eines Abends fragte Robert mich, welche drei Wünsche ich ausschlagen würde, wenn ich welche frei hätte. Aus der Dunkelheit prasselte der Regen auf die Dachfenster. Meine Augen tränten, so müde war ich.

Ich antwortete, dass der Tag zwei Stunden länger dauert, dass du mir solche Fragen stellst und dass alles anders wird.

Wir lagen nebeneinander auf dem Rücken. Früher waren wir stets ineinander verschlungen eingeschlafen, manchmal Stirn an Stirn. Jetzt berührten wir uns nur an den Fingerspitzen.

Aus den anderen Zimmern hörten wir die Kinder schlafen. Hanna atmete so lautlos wie immer, Felix schnarchte, Mareike atmete tief und gleichmäßig.

Robert hatte seine Antwort bereits parat.

Verwundert drehte ich mich auf die Seite. Schnell wärmte sein Körper die Luft zwischen uns.

Ein vorüberfahrendes Auto tauchte die Esche im Garten in kurzes Licht.

Ich schloss die Augen, während Robert noch wach lag.

2

Ich wache als Erste auf. Mein Bett steht direkt unter einem der Veluxfenster. Von oben starren Sterne auf mich herab. Ich starre nicht zurück, sondern konzentriere mich auf den Abstand zwischen ihnen und versuche, meinen Blick so tief wie möglich in das All zu schicken. Doch je angestrengter ich hinsehe, desto mehr entzieht sich mir die Unendlichkeit. Scharf konturiert ist plötzlich nur die Nähe, der Metallgriff des Fensters, der Rahmenabsatz, die Zeitung auf dem Fensterbrett und die Esche, die das Dach überragt. Ihre Äste reichen weit über den Giebel, ein Faradaykäfig aus Rinde und Kapillaren.

Es ist ein männlicher Baum. Seine Zweige halten mich auf der Erde.

Der erste Wecker geht an.

Ich will mich strecken, aber ich fühle meine Arme nicht mehr, die ich hinter dem Kopf verschränkt habe. Umständlich muss ich mich ohne sie hochstemmen, um sie schüttelnd wieder zum Leben zu erwecken.

Neben dem Stamm des Baumes leuchtet der Mars, hell und groß, so nahe wie seit Jahrhunderten nicht, doch irgendwie schmuddelig.

Nachdem Hanna den Wecker ausgemacht hat, kommt Felix zu mir ins Bett getappt. Ich rücke, drücke mein Gesicht gegen das weiche Frottee seines Schlafanzugs und rieche den Nachtgeruch aus seinem Mund.

Es ist hart, zur Schule zu gehen. Für ihn wie für mich.

»Komm«, sage ich und reiße mich los. Er bleibt bewegungslos liegen, den Kopf noch halb im Schlaf. Mareike ist übergangslos wach und fängt gut gelaunt an zu plappern. Hanna steht vor uns auf, geht ins Badezimmer und macht das Radio an. Sie summt, die Zahnbürste im Mund, zu englischen Liedern mit.

Ich weiß, wie solche Lieder, deren Texte ich nicht verstand, mich ganze Tage begleitet haben und meine Mutter sie Ohrwürmer nannte, was ich so eklig wie Spargeltarzan fand. Einen Spargeltarzan stellte ich mir bleich und schlabberig wie gekochte Finger vor.

Nachdem ich wusste, dass die Lieder, die man nicht vergisst, Ohrwürmer heißen, musste ich erst recht an sie denken. Als ich anfing, Englisch zu verstehen, verschwanden die Ohrwürmer.

Nach dem Aufwachen beginnt der Spurt durch den Morgen. Ich ziehe alle gleichzeitig an, bin kaum im BH, da helfe ich Mareike in die Socken. Felix’ Unterhemd drehe ich einmal um den Hals auf die richtige Seite, während ich mir einen Pullover überstreife. Wir essen Müsli, ich verteile die Schulbrote aus dem Kühlschrank in die Taschen, nippe am Kaffee, dann sortiere ich Handschuhe, ziehe Mützen über Ohren und binde Tücher um.

Während die beiden Großen ihre Fahrräder aus dem Schuppen holen, schlüpfe ich in Roberts alte Skijacke, deren Kragen so hoch ist, dass ich keinen Schal brauche, trinke noch einen heißen Schluck und gieße den Rest in das Spülbecken.

Die Jacke und mein Pullover rutschen hoch, wenn ich mich über den Lenker beuge. Mareike im Kindersitz schiebt mir eine kalte Hand unter den Pullover und lacht, wenn ich quietsche. Neben den Kindern fahre ich durch das graue Licht des Morgens. Die Dynamos rasseln. Hannas Rücklicht und Felix’ Vorderlampe sind kaputt.

Wir kämpfen gegen den Westwind an. Er hat über dem Meer Wellen gejagt, ihr Wasser aufgenommen und sprüht es nun salzig auf unsere Gesichter. Die Feuchtigkeit bringt den Geruch von wachsendem Gras mit sich und von Kühen, die die Nächte bereits wieder auf der Weide verbringen.

Die Autos der anderen Eltern ziehen rote Doppelschleifen durch die Dämmerung. Wir überqueren die Hauptstraße und biegen in das Neubaugebiet ein, vorbei an dem Häuserkomplex, den ich nach Roberts Tod entworfen und gebaut habe, dreifach verglast, hoch isoliert und die Dächer und Balkonüberstände aus Solarpaneelen.

Einen halben Kilometer geht es noch an der Au entlang, dann umkurven wir die Einfahrtsperre vor dem Kindergarten.

Felix und Hanna legen Wert darauf, die letzten Meter bis zur Schule allein zu fahren.

Mareike lässt sich den Helm abnehmen und flitzt schon in den Kindergarten, während ich noch mein Fahrrad abstelle. Ich gebe ihr ein paar Augenblicke Vorsprung und höre auf das Schaben von trockenem Laub auf Asphalt. Ein rotbrauner verschrumpelter Haufen Herzen, den der Wind zusammengekehrt hat.

Noch immer, obwohl ich täglich Helme auf- und zumache, denke ich, dass dies Roberts Handgriff ist. Mareike war noch kein Jahr alt, als ich ihr das erste Mal einen Helm aufsetzte. Das Gesicht war pausbäckig, das Kinn rund wie bei einem grinsenden Zwiebackkind. Damit der Helm nicht schlackerte, stellte ich den Gurt fester und klemmte ihr prompt einen Hautfetzen zwischen den Schnallen ein. Sie schrie, und Robert sah mich zornig an. Mareike hörte zwar schnell auf zu schreien, aber Roberts Zorn blieb mir den ganzen Vormittag erhalten. Wortlos nahm er mir den Helm aus der Hand, lockerte den Gurt wieder und setzte ihn Mareike auf. Als sie auf dem Fahrradsitz angeschnallt war, stellte ich den Helm wieder fest. Am nächsten Morgen hatte ihn Robert wieder gelockert. Kurz bevor eine Ehekrise daraus werden konnte, sah ich, wie Robert den Helm mit meiner Einstellung nahm, den Zeigefinger zwischen Mareikes Kinn und den Verschluss schob und die Schnalle einschnappen ließ.

Ich betrete den Kindergarten. Mareike ist zu einer Katze geworden und jagt mit ihren Freundinnen hinter unsichtbaren Mäusen her. Ich rede kurz mit der Erzieherin, dann lehne ich am Fensterbrett und schaue zu, wie Mareike Trecker schiebt, sich um Dinosaurier balgt und ihr Terrain gegen Nesträuber und Planierraupen verteidigt. Der Raum zittert vor Geschrei und Kindergestöber. Mich umschließt der Wirrwarr aus Stimmen und Bewegung wie ein Blase. Ich muss nicht eingreifen, als der Diplodokus durch die Kraft meiner Tochter enthauptet wird, und auch nicht, als sie weinend und mit laufender Nase nach einer Retterin vor dem Zorn des Planierraupenfahrers sucht.

Die Kinder baden, den Briefkasten leeren, die Rechnungen schreiben, die Mülltonnen an die Straße stellen, die Druckerpatronen wechseln, die Steuererklärung machen. Roberts Aufgaben zu übernehmen, füllt die Lücke, die er gelassen hat, beinahe aus.

Dann kommt Mareike, die keine Erinnerung hat, bringt mit einem schmatzenden Kuss auf meine Backe die Blase zum Platzen und sagt: »Jetzt kannst du gehen.« Ich mache mich auf den Weg, winke Tschüss, und in Sekunden ist alles vorbei.

Der Tag ist viergeteilt, und die geraden Abschnitte gehören mir. Sich darüber zu freuen, dass die liebsten Menschen eine Zeitlang nicht da sind, macht mir schon lange kein schlechtes Gewissen mehr.

Ich fahre zurück und koche Wasser, um ein zweites Mal Kaffee aufzubrühen, den ich nun auch trinken werde. Ohne mich um zerwühlte Betten zu scheren, die Milchpfütze unter den Müslischalen am Eintrocknen zu hindern oder mich durch Kartoffelschälen abzulenken, gehe ich ins Arbeitszimmer und setze mich an Roberts Schreibtisch. Mein Schreibtisch steht genau gegenüber. Sein Laptop Rücken an Rücken mit meinem PC.

Nach seinem Tod verkam meine Seite zu einer Sammelstelle für Bücher mit zerfasertem Rücken, defekte Taschenlampen, Grußpost, die noch beantwortet werden muss. Ich sehe zu, dass Roberts Schreibtisch aufgeräumt bleibt, dass ich den Stapel mit Anfragen nicht mit dem Stapel mit Angeboten vermische, dass die Ablagen sortiert bleiben. Außerdem arbeite ich seitdem auch am Laptop.

Aus England liegt die Anfrage vor, eine Beteiligung an einer Anlage zu übernehmen, die aus der Gezeitenbewegung des Meeres Strom erzeugt. Sie ist an Robert adressiert, aber da sein Schreibtisch zu meinem Arbeitsplatz geworden ist, setze ich auch seine Arbeit fort. Ein zweiundzwanzig Quadratkilometer großes Becken soll eingedeicht werden, das durch die Flut mit Wasser gefüllt wird und bei Ebbe sein Reservoir durch Turbinen ablässt. Am einfachsten, so schreibt das Konsortium, wäre dies durch einen Damm zwischen den Inseln Borkum, Juist und Norderney zu erreichen. Das Naturschutzgebiet würde zum Energielieferanten. Der Ärger mit den verschiedenen Umweltverbänden wäre vorprogrammiert.

Der Kessel pfeift. Ich gehe in die Küche und sehe zu, wie das brodelnde Wasser Kaffeepulver zu Spiralschlamm macht. Ich drücke den Kaffee auf den Boden und gieße mir ein. Hitze steigt in Nebeln aus dem Becher und löst sich auf.

Auf dem Komposthaufen streiten sich zwei Möwen mit einem Raben um die Küchenabfälle.

Der Vormittag ist die schwerste Zeit. Es ist die Zeit, wo ich den Unterschied zwischen Alleinsein und Einsamkeit merke. Wenn die Kinder nach Hause kommen, lassen sie meine Welt wieder um sich kreisen. Am Abend bin ich zu müde, um traurig zu sein. Ich beantworte E-Mails, schreibe Angebote und arbeite auf, was am Tag liegen geblieben ist. Einzig am Vormittag könnte man gemeinsam entscheiden, was zu tun ist.

Jetzt müsste mir jemand gegenübersitzen und von der Zukunft reden, von Skiurlauben in Norwegen und den Schnee beschreiben, der blau ist und nicht weiß, jetzt müsste jemand meine Hand berühren und bestätigen, dass die getöpferte Tasse rau ist wie Lippen am Meer, jemand müsste meine Hand streicheln und sagen, dass meine Lachfalten am Auge Feldlinien des Glücks sind.

Ich nippe am Kaffee. Er ist ein bisschen zu heiß, und es schmerzt, als ich ihn trinke.

Oft schliefen wir in den letzten Jahren getrennt, mal weinte Felix nachts, dann hatte Hanna einen Safarifilm gesehen und träumte von gefletschten Zähnen direkt über ihrem Kopf. Dann nahm Robert ihre Hand und legte sich auf den Autoteppich vor ihr Bett, einen kirschkerngefüllten Elch als Kopfkissen, zugedeckt mit einer Wolldecke. Oder ich lag neben einem Gitterbett und streichelte die Nackenfalten unter den blonden Haaren eines im Schlaf zurückgebogenen Kinderkopfes, bis ich von der Wiederholung meines Streichelns selbst einschlief. Am Frühstückstisch trafen Robert und ich uns dann wieder, fragten einander, wie wir geschlafen hatten, und freuten uns, dass unser Doppelbett ein Möbel war, auf dem wir uns nicht trafen, um zu schlafen.

Die Stunde, nachdem die Kinder aus dem Haus sind, diese stille Zeit zwischen neun und zehn, die Zeit der besten Konzentrationsfähigkeit, ist auch die, in der Liebe den größten Reiz hat.

Den Kaffee ließen wir stehen. Wir griffen nacheinander, wir kannten den Körper des anderen und zeigten uns nach den vielen Jahren ohne Scheu. Das Vertrauen erlaubte uns alles, und die Verführung war direkt und skrupellos.

Wenn wir dann nebeneinanderlagen, rauschte es in unseren Ohren. Immer stand Robert zuerst auf, küsste mich auf die Stirn oder zwischen die Brüste, raffte seine Sachen zusammen, und das Rauschen wurde von fließendem Wasser übertönt. Ich hörte auf die Laute, die das alte Haus machte, die sich dehnenden Balken, die vor offenen Fenstern schlagenden Gardinen, die summenden Halogenlampen.

Mein Kaffeebecher ist leer. Das Koffein fängt an, mein Herz anzutreiben.

3

Mein Büro ist eine alte Maschinenhalle, in die Robert und ich eine Galerie eingezogen haben. Ich habe drei Mitarbeiterinnen und einen Auszubildenden, Detlef. Unsere Zimmer sind alle oben in der Galerie, die Halle selbst beherbergt Computer, Zeichentische, Kopierer, eine kleine Bibliothek, Schaustücke. Sie ist der Arbeitsraum, die Büros sind nur zum Telefonieren und für Einzelgespräche. Ansonsten treffen wir uns zum Arbeiten in der Mitte.

Ich gehe die Treppen hinauf, indem ich immer zwei Stufen nehme. Es gibt sehr unterschiedliche Arten, Treppen zu steigen. Robert zum Beispiel trat auf jede Stufe, sehr flink, fast tänzelnd. Er stellte sich auf die Ballen und federte sich ab. Ich dagegen drücke mich aus dem Oberschenkel hoch, eher behäbig. Auf meinem Schreibtisch liegen verschiedene Zettel mit Notizen, wer angerufen hat. Der Zettel, der obenauf liegt, ist von Matthias. Die Handynummer ist daneben notiert. Ich brauche einen Augenblick, um den Namen mit der Gegenwart kurzzuschließen.

Als ich das erste Mal mit Robert ausging, war Matthias dabei. Ich wohnte im gleichen Wohnheim wie Matthias, in Zimmern mit roten Vorhängen, die seit Generationen nicht gewaschen worden waren, einem abgetretenen grünen Teppich, der das graue Linoleum nicht mehr kaschierte, Schränken mit Eichenfurnier. Es gab zwei Telefone, ein wohnheiminternes und eins für die Welt draußen. Ich verabredete mich gerade auf dem Haustelefon mit Matthias zum Essen, als auf der Außenleitung Robert anrief und von einer Party erzählte. Tanzen ging vor Essen, keine Frage, und da ich Matthias nicht kaltherzig ausladen wollte, kam er einfach mit.

Ich saß zwischen den beiden, Matthias redete, während Robert selbstzufrieden trank, rauchte, tanzte und sich schon bald mit anderen Frauen unterhielt. Ab und an kam er zu uns, nickte, lächelte jungenhaft und stand stumm neben mir, in der Hosentasche eine Flasche Bier. Gegen zwei Uhr ließ ich Matthias reden und folgte Robert auf die Tanzfläche, auf die Terrasse, zu den geheimen Nachtischen in der Küche, zu selbst gedrehten Zigaretten, die nicht nur Tabak enthielten. Um vier küssten wir uns. Als wir gingen, war Matthias weg. Er hat mich nie auf diesen Abend angesprochen, so wie ich bis heute nicht weiß, ob er jemals eine Freundin hatte.

Matthias ist Dirigent geworden, und in den letzten Jahren habe ich immer häufiger von ihm in der Zeitung gelesen.

Um seine ersten Vorstellungen zu besuchen, reisten Robert und ich nach Basel und Freiburg. Aber mit Robert konnte man Opern nicht gut hören und Symphonien schon gar nicht. Robert fragte jede Darstellung auf ihren praktischen Wert ab. Eine Handlung konnte überzeugen oder nicht, aber sie war nie ein Selbstzweck. Dass Musik etwas über die Töne hinaus bedeuten konnte, dass sie sinnlich war und verführerisch, konnte er nicht begreifen. Sie dreht sich um den Hörer, aber Robert suchte in ihr immer etwas drittes, das es nicht gab. Robert und Musik passten nicht zusammen.

Als Matthias in Frankfurt Dirigent wurde und Cost fan tutte aufführte, reiste ich allein hin. Ich übernachtete bei ihm in der Wohnung, wir tranken Wein, den ihm ein Komponist aus Italien geschickt hatte, und ich nahm zur Kenntnis, dass Matthias sich nicht mehr nur von Nutella und Toastbrot ernährte, sondern eine Espressomaschine hatte und im Kühlschrank verschiedene Tofupasten. Die Wohnung bestand aus einem riesigen Flügel und einer Wand voll Partituren. Sie war hell und hoch und der Boden aus weiß pigmentierten Bohlen.

Nachts, als wir seinen italienischen Wein tranken, erschien mir alles plötzlich zu aufgeräumt. Er redete von moderner Musik und von Kunst, die immer suchend und nie fertig sein dürfe, wusste aber zu genau, was er sagte, um zu überzeugen. Er hatte sich nicht nur in seiner Wohnung eingerichtet, er hatte selbst eine Attitüde angenommen. Irgendwie war alles zu schön, zu sauber, zu souverän. Vielleicht war es das Wort Stil, das er immer wieder benutzte, dass alles, was er sagte, so gestelzt klingen ließ. Als ich in seinem Gästebett lag und ihn nebenan kramen hörte, wusste ich, dass er an mich dachte. Ich wusste auch, dass er an mich dachte, als er zu Roberts Beerdigung kam.

Ich tippe die Nummer und höre nach langem Knacken und Rauschen eine Stimme, die »Gleich« raunt. Er macht sich nicht die Mühe, die Sprechmuschel zuzuhalten. Ich höre, wie er mit jemandem schimpft.

»Hallo«, sagt er dann plötzlich in das Handy, und erstaunlicherweise ist seine Stimme nicht mehr zornig.

»Hier ist Helene«, sage ich.

Matthias Freude, mich zu sprechen, ist sehr professionell.

»Ich bin beruflich in Hamburg«, sagt er. »Aber heute Abend habe ich Zeit, und ich kann Karten für die Oper besorgen, und Hamburg ist doch nicht so weit.« Er klingt plötzlich wieder wie der Junge, der mit mir Essen gehen will.

»Lädst du mich gerade in die Oper ein?«, frage ich.

Im Hintergrund klingt eine Harfe. Matthias unterbricht das Gespräch, und ich höre ihn ärgerlich reden, worauf die Harfe bedauerlicherweise verstummt.

»Ich werde direkt vom NDR-Studio kommen. Es wird ein bisschen knapp, deshalb hinterlege ich dir deine Karte beim Pförtner am Hintereingang. Vielleicht können wir danach Essen gehen«, sagt er. Ich nicke, aber ich sage nicht Ja.

Ich rechne den Tag hoch. Die Kinder kommen nach Hause, dann ist Handballtraining für Hanna, Felix geht reiten, Mareike ist verabredet, aber ich habe vergessen, mit wem. Zwar kommt manchmal Christiane, Felix’ Reitlehrerin, die im Nachbarort zur Realschule geht, um auf die Kinder aufzupassen, aber nicht für die ganze Nacht. Mittwochs und freitags gehe ich abends für eine Stunde zum Sport, doch das ist im Ort, und ich habe ein Handy dabei.

»Das ist sehr lieb, aber ich kann nicht«, sage ich.

Am anderen Ende der Leitung höre ich ein unzufriedenes Brummen.

»Du kannst nicht, oder du willst nicht?«, fragt Matthias. So sachlich er seine Einladung vorgetragen hat – er lädt mich nicht nur in die Oper, sondern zu sich ein.

»Was für eine Oper denn?«, frage ich.

»Die Entführung«, sagt er.

»Wie lange bleibst du in Hamburg?« Es ist naheliegend, dass ich ihn einlade, ihn bitte, zu uns rauszukommen. Aber ich tue es nicht. Ich bin mir unsicher, ob mein kleines Rettungsboot dann nicht aus dem Lot läuft.

»Bis zum Wochenende. Wie geht es dir, Helene?«

Es ist wie mit frühen Blicken auf dem Schulhof oder wenn sich jemand zum zweiten Mal in einer Warteschlange nach einem umdreht. Matthias fragt mich nicht, um eine Antwort zu bekommen, sondern um sein Interesse zu untermauern.

Ich sage, dass es ganz gut geht und ich viel zu tun habe und dass die Kinder mich ablenken, was überhaupt nicht stimmt. Wir reden über einen Zeitungsartikel, den Matthias neulich gelesen hat und in dem meine Firma erwähnt wurde, und er fragt mich nach der Tragweite einiger politischer Entscheidungen der letzten Wochen. Ich beantworte sie knapp, denn ich habe keine große Lust, mit ihm über Häuser und Dämmstoffe zu reden, zumal ihn das überhaupt nicht interessiert. Stattdessen frage ich ihn nach seinen letzten Monaten. Er war in New York und Tokio und hat in Restaurants gegessen und in Hotels geschlafen, die so teuer sind, dass sie kein Reiseführer erwähnt. Ich frage ihn nichts Privates. Dabei interessiert es mich herzlich wenig, wie man rohen Fisch variantenreich zubereiten kann. Ich würde gern wissen, ob er zwischendurch mal eine Freundin hatte und ob ich der Grund dafür bin, dass er seit Jahren solo ist, oder ob ich mir das nur einbilde.

»Du bist seit Roberts Tod nicht mehr ausgegangen und davor nur mit Robert. Ich glaube, du traust dich nicht«, sagt Matthias.

»Ich kann wirklich nicht.«