8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

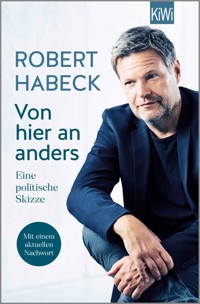

»Analytisch, nachdenklich, klug und zuversichtlich – das Buch zur aktuellen politischen Lage« ARD, Titel, Thesen, Temperamente. Nach einer langen Zeit, die eher von politischer Sprachlosigkeit geprägt war, ist nun eine Zeit des politischen Brüllens und Niedermachens angebrochen. Doch wo verläuft die Grenze zwischen konstruktivem demokratischen Streit und einer Sprache, die das Gespräch zerstört, die ausgrenzt, entmenschlicht? Mit viel Leidenschaft erinnert Robert Habeck in »Wer wir sein könnten« daran, dass die Frage, wie wir sprechen, entscheidend ist für die Gestaltungskraft unserer Demokratie. Dass Sprache – nicht nur in der Politik – den Unterschied macht. Und er entwirft die Skizze eines politischen Sprechens, das offen und vielfältig genug ist, um Menschen in all ihrer Verschiedenheit zusammenzubringen und in ein Gespräch darüber zu verwickeln, wer wir sein könnten, wer wir sein wollen. Dieses kluge Buch ist Teil dieses Gesprächs.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 120

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

Robert Habeck

Wer wir sein könnten

Warum unsere Demokratie eine offene und vielfältige Sprache braucht

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Robert Habeck

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Robert Habeck

Robert Habeck, geboren 1969 in Lübeck, Studium der Philosophie und Philologie in Freiburg i.Br. und Hamburg. 2000 Promotion zum Doktor der Philosophie. Seit 1999 arbeitete er gemeinsam mit seiner Frau Andrea Paluch als Schriftsteller. Seit Anfang 2018 ist der ehemalige stellvertretende Ministerpräsident von Schleswig-Holstein Parteivorsitzender von Bündnis 90/Die Grünen. Bei Kiepenheuer & Witsch erschien 2016 seine politische Autobiografie »Wer wagt, beginnt«. Mit seiner Frau und vier gemeinsamen Söhnen lebt er in Flensburg.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Nach einer langen Zeit, die eher von politischer Sprachlosigkeit geprägt war, ist nun eine Zeit des politischen Brüllens und Niedermachens angebrochen – nicht nur vonseiten der AfD. Doch wo verläuft die Grenze zwischen konstruktivem demokratischem Streit und einer Sprache, die das Gespräch zerstört, die ausgrenzt, entmenschlicht? Und ist das alles nur eine Frage des mangelnden Stils?

Mit viel Leidenschaft erinnert Robert Habeck in »Wer wir sein könnten« daran, dass die Frage, wie wir sprechen, entscheidend ist für die Gestaltungskraft unserer Demokratie. Dass Sprache – nicht nur in der Politik – den Unterschied macht. Und er entwirft die Skizze eines politischen Sprechens, das offen und vielfältig genug ist, um Menschen in all ihrer Verschiedenheit zusammenzubringen und in ein Gespräch darüber zu verwickeln, wer wir sein könnten, wer wir sein wollen. Dieses kluge Buch ist Teil dieses Gesprächs.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Sprache schafft Wirklichkeit

Sprache ist Handlung

Es gibt keine Politik vor und jenseits der Sprache

Demokratie lebt vom Streit und Kompromiss

Die Umwertung von Begriffen

Menschen werden Dinge

Wer sagt, dass alles gleich ist, bestimmt, wer ungleich ist

Die Nation als Kunstwerk

Feier des Unvollendeten

Kunst darf nicht dienen

Sprechen ist Übersetzen

Sprachliche Ohnmacht ist politische Ohnmacht

Witz und Satire als Mittel gegen ideologische Verblendung

Demokratische Selbstreflexion

Sprachlicher Populismus

Der Diskurs der Angst

Die Angst vor der Sprache der Offenheit

Die wahre Herausforderung: Zuversicht

Eine Ahnung, wer wir sind: Nachwort 2020

Für die jenseits der Mauer

»Es ist nur die Frage«, sagte Alice, »ob Sie Wörter einfach so sehr Unterschiedliches bedeuten lassen können.«

»Es ist nur die Frage«, sagte Humpty Dumpty, »wer hier das Sagen hat.«

Lewis Carroll, Alice im Wunderland

Sprache schafft Wirklichkeit

Sprache schafft die Welt. Sie ist nie nur Abbildung von ihr, sondern bringt sie immer auch hervor. Das gilt grundsätzlich. Und das gilt erst recht für die aktuelle politische Debatte in Deutschland, die in den letzten Monaten von Sprachverrohung und Stigmatisierung geprägt war. Nach einer langen Zeit der politischen Sprachlosigkeit ist eine des politischen Brüllens und Niedermachens angebrochen. Kränkungen lösen Argumente ab, Beleidigungen werden probates Mittel der gesellschaftlichen Diskussion. Statt sich zu widerlegen, beginnt man, sich gegenseitig zu bezichtigen. Die Konsequenz ist, dass sich Milieus und Gruppen immer fester zusammenschließen und immun machen für Argumente und Interessen, die nicht ihre sind. Denn wenn man nur lange genug abgewertet und missachtet wird, erlahmen irgendwann Toleranz, Verständnis, Anteilnahme. Sich auf einen Kompromiss einzulassen, gemeinsame Ziele, mindestens eine gemeinsame Problemstellung, zu formulieren, wird dann immer schwieriger.

Nun kann man Kompromissfähigkeit als laue Politik abtun und sich über die Polarisierung freuen. Aber Kompromissunfähigkeit ist kein Beleg dafür, dass man sich mit der Wirklichkeit auseinandersetzt. Sich für die Sicht von anderen immun zu machen, mündet in Rechthaberei. Und die kennt nur Schmähung und Skandal, sieht nur Opfer und Verräter. Und zwar sich selbst als Opfer und die anderen als Verräter. So kommen wir wohl kaum zu neuen politischen Einsichten, von Lösungen gar nicht zu reden.

Wie diese sprachliche Grenzverschiebung der letzten Zeit funktioniert, der immer auch eine politische folgt – ja folgen muss, wenn Sprache Welt ist –, und was der Unterschied ist zwischen fundamentalistischem und demokratischem Sprechen, möchte ich in diesem kleinen Buch skizzieren. Und ich möchte der Frage nachgehen, wie wir eine offene, dem Menschen zugewandte, kritische und kritikfähige, streitbare und kompromissfähige Gesellschaft sein können – überzeugt davon, dass den Anfang dafür die Sprache schafft.

Im Sommer 2018 konnte man in Chemnitz beobachten, was passiert, wenn sprachliche Verrohung wirkliche wird, wenn aus politischer Jagd Jagd auf Menschen wird. Und wenn der Rechtsstaat sein Gewaltmonopol nicht mehr durchsetzen kann, dafür sich aber rohe Gewalt auf der Straße durchsetzt. Dass Innenminister Horst Seehofer, der mit Blick auf die Geflüchteten der Jahre 2015 von einer »Herrschaft des Unrechts« sprach, angesichts dieser Vorkommnisse erst lange schwieg und dann dürre Sätze fand, in denen er es nicht fertigbrachte, Begriffe wie »rassistisch«, »rechte Gewalt«, geschweige denn »Neonazi« unterzubringen, zeigt, dass auch falsche Sprachlosigkeit ein politisches Problem ist und falsches Verständnis für das Gesagte die Grenze des Sagbaren immer weiter verschiebt.

Das Buch bleibt auf der Ebene der politischen Sprache. Das ist seine Grenze. Aber zu sagen, es handele nur von politischer Sprache, würde diese Grenze zu eng ziehen. Denn wie wir sprechen, entscheidet darüber, wer wir sind. Und wer wir sein könnten. Nur was wir sagen können, können wir denken. Was wir aussprechen, wird Wirklichkeit. Lobe einen Menschen, und seine Freude darüber macht ihn selbstbewusster, kritisiere ihn, und er zweifelt an sich. Erst als wir Worte für sie hatten, gab es sie: die romantische Liebe.

Ich benutze das Beispiel der romantischen Liebe manchmal bei Podiumsdiskussionen, wenn es um die Frage geht, ob auch liberale, progressive, linke Politikerinnen und Politiker verhunzte oder mindestens beschwerte Begriffe wie »Heimat«, »Gemeinwohl«, »Gemeinschaft«, »Patriotismus« oder sogar »Deutschland« verwenden dürfen. Ich meine, dass sie es sollten. Denn wenn wir auf Begriffe verzichten, weil sie im Lauf der Geschichte missbraucht und in anderen Kontexten anders interpretiert wurden, könnten wir auch nicht mehr über »Freiheit«, »Leistung«, »Verantwortung« oder eben »Liebe« sprechen. Die Forderung, jedes Wort aus unserem Sprachschatz zu streichen, das schon einmal politisch anders verwendet wurde, wiederholt implizit eine falsche Annahme über das, was Sprache ist und macht. Sprache repräsentiert nicht etwas, was ohne sie da wäre, sondern bringt aktiv Wirklichkeit hervor.

Ich will damit nicht leugnen, dass es ein Gefühl wie Liebe auch vor dem Zeitalter der romantischen Liebe schon gegeben hat. Und ich will auch nicht sagen, dass Liebe ein rein sprachliches Erzeugnis ist. Dieses Gefühl, füreinander bestimmt zu sein, aufeinander zu achten und achtgeben zu müssen, Innigkeit, Vertrautheit – all das hatte schon immer eine fundamentale Bedeutung für Menschen. Aber die romantische Liebe, wie wir sie kennen, gab es nicht immer. Vor allem die Literatur und Kunst – angefangen bei Shakespeares »Romeo und Julia« bis Goethes »Leiden des jungen Werthers«, von Petrarca bis Friedrich Schlegels »Lucinde« – schuf das Konzept der romantischen Liebe. Sie ist eine soziale Erfindung, eine Errungenschaft. Kein Gefühl, sondern eine »Gefühlsdeutung«, wie der Soziologe Niklas Luhmann es einmal formulierte. Und diese Gefühlsdeutung fällt nicht zufällig mit dem Ende des Mittelalters und dem Beginn der Moderne zusammen. Denn die Moderne unterscheidet sich vom Mittelalter vor allem durch die Vorstellung einer offenen, nicht festgelegten Zukunft und durch die Möglichkeit, zumindest die Hoffnung, als Individuum eigene Erfahrungen sammeln, eigene Wege gehen, ein eigenes Leben leben zu können. Dadurch aber wurde die Gegenwart der Menschen ziemlich unübersichtlich. Die ständische Ordnung begann, sich aufzulösen. Dass man nur innerhalb seines Milieus, seiner Religion, seiner Klasse heiraten durfte, dass Eltern für Kinder Braut oder Bräutigam aussuchten, dass Liebe Ordnung schuf, diese Zeit war vorbei. Stattdessen gab es Chaos. Vor allem ein Chaos der Herzen.

Die neue Form der Freiheit brauchte eine neue Kategorie der Ordnung, eine Rechtfertigung, relevant zu sein, obwohl Eltern, Fürst, Gesellschaft sie noch als Verirrung einstuften. Und so wurde die romantische Liebe erfunden. Sie sortierte das Chaos. Sie stiftete Sinn. Und zwar, indem sie den geliebten Menschen überhöhte. Das Wesen der Person, seine Seele, sein Menschsein – all das war es nun, was die Liebenden füreinander einnahm und bis heute einnimmt – mit Haut und Haar. Wer er oder sie war, was sie verdiente, an wen er glaubte – das wollte man nicht wissen, und es sollte auch nicht mehr relevant sein.

Die romantische Liebe ist ein Konzept, das stabilisiert. Allerdings nicht mehr auf der Basis eines objektiven Teilaspekts wie eines guten Elternhauses, einer reichen Mitgift, der Interessen von Familien, sondern aufgrund der Erscheinung der ganzen Person. Im Ideal der romantischen Liebe lieben wir einen Menschen, so wie er oder sie ist, mit all seinen Fehlern und Schwächen. Ja, gerade Fehler und Schwächen werden in dieser Liebe zu verehrungswürdigen Eigenheiten übersteigert. Die Übertreibung schafft die Faszination. In dem Sinn ist romantische Liebe immer total. Wir kennen den Menschen, den wir lieben, ja eigentlich gar nicht, wenn wir uns in ihn oder sie verlieben. Aber wir projizieren alles, was noch kommen mag – die gesamte Zukunft –, in das geliebte Gegenüber bzw. machen uns die Einstellungen des anderen zu eigen.

Im Spätkapitalismus leben ganze Branchen von diesem Konzept der Liebe. Popsongs behaupten, »all you need is love«; Hollywood hat eine ganze Industrie auf der filmischen Vermarktung von Liebesbeziehungen aufgebaut, kein Agentenfilm ohne Küsse, kein Kriegsdrama ohne Schmachten, kein Schmerz ohne Herz; Kosmetika und Parfüms haben eine ganz eigene Bildsprache, um Verlangen darzustellen und Duftmarken des Individuellen zu prägen.

Liebe ist eine sprachliche Erfindung, die eine gesellschaftliche Wirklichkeit geschaffen hat. Und keineswegs die einzige. Man könnte Ähnliches über Weihnachten, das bei uns Deutschen Wehmut und Gefühlsschwere auslöst, in unserem Nachbarland Dänemark ein fröhliches Fest ist, ausführen, über die Unbescholtenheit und Unbeschwertheit von Kindheit, die auch erst zu einem eigenen Wert gemacht wurde, oder über das Geld, dessen Wert davon abhängt, wie über das Geld gesprochen wird. Dass Börsenspekulationen immer auch Psychologie sind, ist eine technische Umschreibung dafür, dass sich Vertrauen durch Sprache bildet. Wenn Bundeskanzlerin Angela Merkel und ihr damaliger Finanzminister Peer Steinbrück im Oktober 2008 nicht vor die Kameras getreten wären und behauptet hätten, unser Geld sei sicher, wäre es nicht sicher gewesen. Wenn wir nicht an den Wert des Systems Geld glauben würden, das System würde zusammenbrechen.

Das gilt erst recht für die Sprache der Politik. Unsere Welt ist eben nicht einfach da, und wir Politiker müssten nur angemessen oder besser erzogen über sie reden, wie der FDP-Vorsitzende Christian Lindner meint, wenn er eine »verprollte, vertrumpte Sprache« beklagt. Auch diejenigen verfehlen den Punkt, die behaupten, die CSU habe in den Sommermonaten 2018 in der politischen Auseinandersetzung mit der CDU in der Sache recht gehabt, lediglich der sprachliche Stil sei falsch gewesen. Es ging und geht nicht um Stilfragen. Es geht um mehr: weil Sprache eben eine konstituierende Funktion hat. Weil bei all den sprachlichen Attacken der letzten Zeit – und sei es manchmal auch unbeabsichtigt – via Sprache tatsächlich schon eine andere »Wirklichkeit« entstanden ist.

Sprache ist Handlung

In der Politik ist Sprache das eigentliche Handeln. Ganz buchstäblich. Indem Eide geschworen oder Verfassungen und Gesetze beschlossen werden, tritt eine neue Wirklichkeit in Kraft. »Im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, von dem Willen beseelt, als gleichberechtigtes Glied in einem vereinten Europa dem Frieden der Welt zu dienen, hat sich das Deutsche Volk kraft seiner verfassungsgebenden Gewalt dieses Grundgesetz gegeben«, hebt das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland an. Mit dem Satz der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung »Wir halten diese Wahrheiten für ausgemacht, dass alle Menschen gleich erschaffen worden, dass sie von ihrem Schöpfer mit gewissen unveräußerlichen Rechten begabt worden, worunter sind Leben, Freiheit und das Bestreben nach Glückseligkeit« waren diese Wahrheiten in den Vereinigten Staaten ausgemacht. Und mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte bekamen sie universalen Anspruch: »Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen.«

Auch in der konkreten Auseinandersetzung eines verunsicherten Deutschlands ist Sprache Politik und Politik Sprache. Mehr noch: Die letzten drei Jahre – und vor allem der Sommer 2018 – machten die Sprache selbst zum Gegenstand politischer Auseinandersetzung.

Lange schien vergessen, was wir eigentlich alle wissen: dass Sprache in der Politik keine Stilfigur ist und ihre Analyse nicht nur etwas für Linguisten und Politikwissenschaftler, sondern dass sie selbst den Inhalt von Politik ausmacht. Der politische Rechtsruck macht sich zuallererst an der Sprache fest. AfD-Radikale wie der Brandenburger Parteivorsitzende Andreas Kalbitz beschrieben beim sogenannten Kyffhäusertreffen 2018 die AfD als »Totengräber der fauligen Reste dieser 68er-Zersetzung« und sprachen von einem »am Boden liegenden, entmerkelten Rest einer Nation«. Für die stellvertretende AfD-Chefin Beatrix von Storch ist Angela Merkel die »größte Rechtsbrecherin der deutschen Nachkriegsgeschichte«. Alice Weidel, die Fraktionsvorsitzende der AfD, twittert von »Zensurgesetzen« und der »Unterwerfung unserer Behörden vor den importierten, marodierenden, grapschenden, prügelnden, Messer stechenden Migrantenmobs, an die wir uns gefälligst gewöhnen sollen«. AfD-Landesvorsitzende bezeichnen die deutsche Demokratie als »Altparteienkartell und Fassadendemokratie«. Den gleichen Begriff verwendet Sahra Wagenknecht. Der italienische Innenminister bezeichnet Geflüchtete als »Menschenfleisch«. Vor »Geflüchtete« wird »sogenannte« geschrieben.

Auch ohne genauere Analyse bemerkt man, dass dies eine andere Sprache ist, als sie bisher im demokratischen Streit gesprochen wurde. Und ich möchte mit diesem Buch einen Beitrag dazu leisten, zu verstehen, was genau an dieser Sprache anders ist und wie sich durch sie die Politik selbst verändert.

Ja, auch die Sprache linker Politik ist bei Weitem nicht immer nüchtern und ausgewogen. Sie ist oft bevormundend und manchmal ausgrenzend. Noch häufiger ist sie schlicht gedankenlos und blutleer. Im schlimmsten Fall übernimmt sie einfach rechte Sprachbilder. Und das schließt mich selbst ein. Wenn man den ganzen Tag reden muss und im Innenkosmos der Politik ist, unterlaufen einem Fehler, Gedankenlosigkeiten. Man wird hingerissen, selbst ab und zu mal deftig sprachlich auszuteilen. Ich werde auch dieser linken Sprachschwäche nachgehen und versuchen nachzuzeichnen, welchen Anteil sie am Erstarken des Rechtspopulismus und der Neuen Rechten hat. Am Ende jedoch geht es mir darum, eine Perspektive aufzuzeigen, eine sprachliche, eine politische. Deshalb dieses Buch. Deshalb dieses Buch jetzt.

Wer wach auf die demokratischen Gesellschaften schaut, sieht, dass etwas ins Rutschen geraten ist. Dinge passieren, die man für nicht möglich gehalten hat. Trump wird amerikanischer Präsident, Großbritannien tritt aus der EU aus, in Italien regieren Links- und Rechtspopulisten gemeinsam. Es ist die Zeit, sich politisch einzumischen. Die Jahre der Alternativlosigkeit sind vorbei. Sie werden abgelöst durch eine Zeit des politischen Rechtsrucks und der sprachlichen Ideologisierung. Was wir also brauchen, ist eine Sprache, die Alternativen zulässt, die offen ist. Für eine Politik, die Vielfalt und Verschiedenheit als Stärke und Reichtum begreift. Dieses Buch ist der Versuch einer Annäherung.