16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

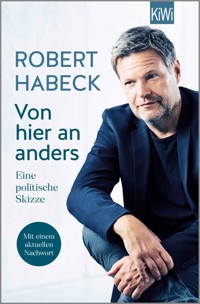

Den Mut wiederfinden Die Zeiten sind sehr anspruchsvoll und fordern von vielen viel. Die Nachrichten oft schlecht, die Aussichten nicht besser. Aber müssen wir in der Sorge und Trübsinn verharren? Was gibt Anlass zu Hoffnung, Zuversicht? Und warum sprechen wir nicht über Perspektiven? Robert Habeck will mit seiner Schrift Orientierung geben. Er analysiert, wie wirtschaftliche Prosperität die Voraussetzung von Freiheit ist, wie wir die soziale Marktwirtschaft erneuern und wie wir die Fundamente der Gesellschaft stärken, was das Land stark gemacht hat und was wir wieder brauchen, um die Mutlosigkeit zu überwinden, die Gesellschaft zu versöhnen und wieder nach vorn zu schauen. Wir können den Bach raufgehen – dieses Buch zeigt den Weg.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 125

Veröffentlichungsjahr: 2025

Ähnliche

Robert Habeck

Den Bach rauf

Eine Kursbestimmung

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Robert Habeck

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Robert Habeck

Robert Habeck, geboren 1969, arbeitete als Schriftsteller und veröffentlichte zahlreiche Bücher, bevor er Politiker wurde.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

Die Zeiten sind sehr anspruchsvoll und fordern von vielen viel. Die Nachrichten sind oft schlecht, die Aussichten nicht viel besser. Aber müssen wir in Sorge und Trübsinn verharren? Was gibt Anlass zu Hoffnung und Zuversicht? Und warum sprechen wir nicht über neue Perspektiven?

Robert Habeck will mit dieser Schrift Orientierung geben. Er analysiert, wie wirtschaftliche Prosperität die Voraussetzung von Freiheit ist, auf welche Weise wir die soziale Marktwirtschaft erneuern und die Fundamente der Gesellschaft stärken können, was das Land stark gemacht hat und was wir brauchen, um die Mutlosigkeit zu überwinden, die Gesellschaft zu versöhnen und wieder nach vorn zu schauen. Wir können den Bach raufgehen – dieses Buch zeigt den Weg.

Inhaltsverzeichnis

Motto

Heimat ist da, wo einen die Probleme etwas angehen

Wir können entscheiden

Die drei vergangenen Jahre

Vertrauen in Verantwortung

Im Hier und Heute

Die Dinge einfacher machen

Von Superlativen und Sprachlosigkeit oder Können wir nicht normal miteinander sprechen?

Lass dich nicht verhärten

Vom Wandel durch Handel zu Handel als Waffe

Das Erfolgsmodell Deutschlands neu ausrichten

Nicht Brüllen oder Basta

Und nicht über und nicht unter

»Schaut nicht auf das, was euch trennt. Schaut auf das, was euch verbindet.«

Margot Friedländer

Heimat ist da, wo einen die Probleme etwas angehen

Die schlechten Nachrichten prasseln im Minutentakt auf uns ein. Bilder und Schlagzeilen, die auf dem Smartphone aufploppen, auf dem Bildschirm im Bus, in der U-Bahn, im Bahnhof. Die mir morgens beim Scrollen durch die sozialen Kanäle entgegenleuchten. Und spätabends, wenn ich die Tagesschau im Netz nachsehe. Raketen über Israel, Panzer im Libanon, Sprengstoffdrohnen über Kyjiw, Terroranschlag in Solingen, Polizistenmord in Mannheim, Hochwasser in Europa, Energiepreise zu hoch, das Wachstum zu niedrig: Kummer, Sorge, Leid, gebündelt in Schlagzeilen. Angriffe, Anschläge, Kriegstote. Wie wahrscheinlich viele verspüre ich manchmal das Bedürfnis, mich aus diesem Getöse zurückzuziehen, die Welt in ihrer Raserei auszusperren und meine eigene kleine zu schützen. Die Tür von innen abzuschließen und mich um meine Familie, meine Frau, meine Söhne, meine Eltern, um Freundinnen und Freunde zu kümmern. In den Harry-Potter-Büchern hat Ron Weasleys Mutter eine Uhr, auf der sie sehen kann, wo ihre Kinder und ihr Mann sind, ob es ihnen gut geht. So geht es mir manchmal. Ich will innerlich auf diese Uhr schauen, mich vergewissern: Ist alles gut, seid ihr da, seid ihr sicher?

In den vergangenen Jahren habe ich viele politische Rückschläge erlebt. Kaum war ein Problem gelöst oder dabei, gelöst zu werden, schlug das nächste mit voller Wucht auf. Wie oft habe ich mir gedacht: Nicht das auch noch! Wie oft gewünscht, ich könnte die Augen schließen, bis zehn zählen, und dann wäre das Problem verschwunden, wissend, dass es nicht so sein wird.

Ja, es gab auch die Frage: Soll ich aufhören mit der Politik? Warum ist es eigentlich mein Problem, warum mache ich es zu meinem, warum geht es mich etwas an? Ich könnte auch etwas anderes tun und es anderen überlassen. Irgendwer wird sich schon kümmern. Aber es geht mich etwas an. »Es« – das ist das, was um mich herum geschieht. Hier. Da, wo ich lebe. Heute. Jetzt. In meiner Zeit. Das, was geschieht durch viele. Auch durch mich.

Deutschland ist das Land, in dem ich lebe. In dem ich geboren bin. Dessen Sprache ich durch den Zufall meiner Geburt und der meiner Eltern spreche. In dessen Sprache sie mir vorgesungen und vorgelesen haben, und ich dann meinen Kindern. Matthias Claudius’ Abendlied, in dem Wörter wie »prangen« und Halbsätze wie »lass uns einfältig werden« aus dem Alltag fallen und doch Teil meines Lebens sind. Ein Erbe wird weitergegeben, und wir sind Erben.

Es ist die Sprache, in der Menschen Literatur geschrieben haben, deren Worte mir viel bedeuten, deren Gedichte, Geschichten und Geschichte mich geprägt haben, mein Denken und mein Fühlen. Es ist das Land, in dem ich vor den Eingangstüren an Stolpersteinen stehen bleibe, auf denen die Namen ermordeter Jüdinnen und Juden stehen. Und die Todesdaten. Und die Orte. Theresienstadt. Dachau. Fuhlsbüttel. Oder unbekannt. Ich weiß, dass zumindest einige Mitglieder meiner Familie einen aktiven Anteil an diesem Morden hatten und wohl die meisten einen passiven.

Deutschland ist auch das Land, in dem ich schlechte Laune bekomme, wenn die Bahn stehen bleibt und ich den Anschluss verpasse an Bahnhöfen, die Büchen, Elmshorn oder Neumünster heißen. Es ist das Land, in dem ich mich frage, wie es sein kann, dass in einer der größten Volkswirtschaften der Welt sechs Prozent der Schülerinnen und Schüler jedes Jahr keinen Abschluss machen, dass fünfundzwanzig Prozent der Kinder am Ende der Grundschule nicht lesen und schreiben können und weitere zwanzig Prozent nur schlecht.

Aber auf eigentlich jeder Zugfahrt gibt es dann freundliche Schaffnerinnen, die den Überblick behalten, Zugbegleiter, die eine nette, vielleicht lustige Ansage machen und sich freuen, wenn man sich bei ihnen bedankt. Und es gibt unzählige Lehrerinnen und Lehrer, die sich mit großem Engagement um Kinder kümmern, die Hilfe brauchen. Es gibt Menschen, die ihren Nachbarn helfen, Hab und Gut in Sicherheit zu bringen, wenn ein Hochwasser kommt. Ehrenamtliche, die Sandsäcke stapeln. Feuerwehrmänner, die ihr Leben einsetzen, um Menschen aus den Wassermassen zu retten.

In diesem Land stehen so viele Menschen füreinander ein. Junge Leute kaufen für die alte Dame im zweiten Stock ein, gießen Blumen oder füttern die Katze. Auf einer Messe in Thessaloniki habe ich deutsche Zahnärzte getroffen, die ihren Jahresurlaub in griechischen Flüchtlingslagern verbringen, um dort Zahnschmerzen zu lindern. Es gibt Menschen, die Geflüchtete aus der Ukraine bei sich aufnehmen, damit sie nicht in Massenunterkünften bleiben müssen. Menschen, die in Gemeindezentren Hausaufgabenhilfe anbieten oder Jugendtreffs. Die Unternehmen gründen, weil sie für Probleme Lösungen gefunden haben, die die Welt ein bisschen besser machen. Handwerksmeisterinnen, die den Betrieb der Eltern übernehmen und die Tradition in die Zukunft führen. Menschen, die sich nicht unterkriegen lassen. Die Neues aufbauen, wenn sich Altes verändert. Menschen, die sich kümmern.

Deutschland ist auch das Land, in dem ich mich politisch gefordert fühle, wenn ein Islamist auf dem Stadtfest drei Menschen ersticht. Wenn ich auf einer Polizeiwache im Kreis von Polizistinnen und Polizisten sitze, die um ihren Kollegen trauern, der von einem Islamisten getötet wurde, und die ihren Beruf im Bewusstsein machen, dass ihnen so etwas auch passieren kann. Es ist das Land, in dem ich mich schäme, wenn Jüdinnen und Juden daran denken auszuwandern, weil sie sich hier nicht sicher fühlen. Wenn Menschen, deren Eltern oder Großeltern als sogenannte Gastarbeiter herkamen, ebenfalls überlegen, von hier wegzugehen, weil Rechtsextreme und Rechtspopulisten salonfähig werden, in Landkreisen die politische Mehrheit stellen oder Parteianhänger auf AfD-Wahlpartys Lieder grölen mit Texten wie »Wir schieben sie alle ab«, dazu tanzen und klatschen und eine Tafel mit der Aufschrift »Millionenfach abschieben« schwenken. Dann bäumt sich alles in mir auf.

All das ist mir nicht egal. Die Probleme gehen mich etwas an. Hier, in diesem Land. In meiner Heimat. Dies ist ein Begriff mit viel Geschichte, auch einer des Zwiespalts, der Umdeutungen, der Missdeutungen, des Missbrauchs. Ein Wort, das wahrscheinlich für jeden etwas anderes bedeutet, sich anders anfühlt. Zum Beispiel für Menschen, die mit zwei oder mehr Sprachen groß geworden sind, die eingewandert sind und erst hier Deutsch gelernt haben, die noch eine zweite Heimat haben und zugleich hierhergehören.

Ich nenne Heimat das Land, dessen Probleme mich direkt angehen. Das mich fordert. Das Land, um das man sich kümmert, gerade wenn es schwierig wird. Das Land, zu dem ich stehe. Um dessen Gegenwart und Zukunft ich kämpfe. Das nenne ich Heimat. Und bestimmt nicht nur ich.

Wir können entscheiden

In den vergangenen Jahren habe ich unzählige Menschen getroffen, auf Hunderten Veranstaltungen, bei Bürgergesprächen, Unternehmensbesuchen in allen Regionen Deutschlands, Nord, Süd, Ost, West, der Mitte, und auf etlichen Auslandsreisen. Meine Termine sind dicht getaktet, einer folgt auf den nächsten, und oft bleibt nur wenig Zeit, weil schon das nächste Gespräch ansteht und mir meine gut organisierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter freundlich signalisieren, dass ich weitermuss, womit sie leider immer recht haben, weil es unhöflich ist, zu spät zu kommen. Aber viele Gesichter, Geschichten zu diesen Gesichtern, kleine Momente, Sätze bleiben hängen, gehen mir weiter durch den Kopf.

Da ist die Auszubildende in einer Bäckerei in Nordniedersachsen. Sie trägt eine schwarze Handprothese. Ein Arbeitsunfall, sagt sie, als sie mich zusammen mit ihrer Chefin vor der Tür des Familienbetriebs empfängt. Sie arbeite schon seit zwei Monaten wieder und sei eine großartige Kollegin, erklärt ihre Chefin, bevor sie uns durch den Betrieb führt, hinein in eine Backstube, wenn dies für diesen lichtdurchfluteten Raum mit großen Fenstern das richtige Wort ist. Noch Tage später denke ich an diese junge Frau, die in weißem Shirt und weißer Schürze große Teigmengen zu Ciabatta formt, Hand in Hand mit einem Kollegen. Und ich frage mich, wie sie diesen Schlag durchgestanden hat, und bewundere die Kraft, die es ihr erlaubt, trotzdem ihre Ausbildung weiterzumachen und sich das Leben neu aufzubauen.

Da ist dieser eine Sonntag im Sommer 2024, an dem ich in einem bayerischen Wohnzimmer stehe, das ein paar Stunden zuvor völlig überflutet war. Wegen eines der Hochwasser, die immer häufiger auftreten, weil die Erderhitzung voranschreitet; man kann und darf es nicht mehr übersehen. Das Wasser ist gerade abgelaufen, und nun reinigen hier zwanzig Leute die Möbel, wischen den Boden, hängen die Familienfotoalben zum Trocknen auf. Ich sage der Besitzerin, einer älteren Dame, dass es toll sei, dass ihre Nachbarn alle helfen würden. Sie guckt mich etwas verdattert an und antwortet: Ich weiß gar nicht, wer diese Menschen sind, ich kenne sie nicht, meine Nachbarn sind es jedenfalls nicht.

Oft denke ich auch an die Geschäftsführerin einer Nougatfabrik in Thüringen, die ich im Februar 2024 besucht habe. Ein Traditionsunternehmen, dessen Geschichte bis ins vorletzte Jahrhundert zurückreicht, das schon in der DDR Delikatessnougat hergestellt hat und heute stabil im Markt steht. Wie überall in Deutschland fehlen auch hier Fachkräfte: Viele Stellen sind zum Zeitpunkt meines Besuchs unbesetzt. Nur dass in Thüringen die AfD besonders stark ist, die offen und unverhohlen fordert, Menschen, die nicht ihrem fürchterlichen Wunschbild einer homogenen Volksgemeinschaft entsprechen, aus Deutschland zu entfernen. In der Nougatfabrik arbeiten Menschen aus neunzehn Ländern, und das Unternehmen unterstützte eine Initiative, damit das so bleiben kann.

Als sich unser Wagen der Fabrik nähert, sehen wir etwa fünfzig Menschen, die gegen mich demonstrieren. Sie blockieren den Pressebus, beschimpfen die Journalistinnen und Journalisten. Der Geschäftsführerin merkt man an, dass sie das Ganze mitnimmt. Mir geht es nicht anders.

Ich lebe mit Demonstrationen gegen meine Politik, gegen mich. Sie gehören dazu, wenn man politische Verantwortung trägt. Ich kenne das aus meiner Zeit als Landesminister in Schleswig-Holstein. Damals ging es um Fischerei im Nationalpark Wattenmeer oder um den Schutz von Hecken und Grenzwällen, sogenannte Knicks. Heftig war es auch, aber alle konnten miteinander reden. Respektvoll. Und meistens gab es sogar eine gute Lösung. Die Demonstranten wollen an diesem Tag nicht reden. Sie wollen auch keine Lösung. Sie brüllen und machen obszöne und drohende Gesten.

Eine Woche nach dem Besuch rufe ich die Geschäftsführerin noch einmal an und sage, dass es mir leidtue, dass sie meinetwegen solche Scherereien bekommen habe; ich frage sie, wie es ihr gehe. Sie berichtet, dass die Demonstration auch für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine beunruhigende Erfahrung gewesen sei. Denn nach meiner Abreise hätten die Rechtspopulisten einfach weitergepöbelt, gedroht, der Fabrik lautstark die Insolvenz gewünscht. Sie habe die Vorfälle öffentlich gemacht und erklärt, dass man miteinander reden können müsse. Daraufhin hätten sich andere Geschäftsleute gemeldet, um sie zu unterstützen. Und dann die Verbände und die Kammern. Aus der Kampagne gegen sie sei eine für sie geworden – und für die Demokratie. Eine Lektion in demokratischem Anstand.

Es sind diese und viele andere Geschichten, die zeigen, welche Kraft in Menschen steckt. Menschen, die sich nach schweren Schicksalsschlägen zurück ins Leben kämpfen, die anderen in der Not zur Seite stehen und tatkräftig anpacken, die für Menschlichkeit kämpfen, die Zivilcourage zeigen. Die bei Gegenwind aufrecht nach vorne gehen. Die etwas gegen alle Wahrscheinlichkeit durchsetzen. Die zeigen, dass Menschen einen Unterschied machen. Sie geben den Mut, den ein Land braucht, den wir alle brauchen, auch ich.

Ich habe dieses kleine Buch mit der dichten Taktung der Krisen begonnen. Darauf werde ich immer wieder zurückkommen. Denn die Probleme sind ja da: die Kriege, die Erderhitzung, die geopolitischen Machtverschiebungen, die Wachstumsschwäche unserer Wirtschaft, der Populismus, der die liberalen Demokratien bedroht, das Erstarken autoritärer Kräfte. Vieles hängt miteinander zusammen, beeinflusst sich gegenseitig und wird auf einmal in unserem Alltag spürbar. Aber die Krisen verschwinden nicht, wenn man wegschaut, die Aufgaben erledigen sich nicht von selbst, wenn man die Tür hinter sich zumacht, sie werden auch nicht kleiner, wenn man sie laut beklagt. Im Gegenteil: Sie werden noch größer, wenn man den Untergang an die Wand malt und damit jenen Diktatoren und Autokraten, die unsere Demokratie und Freiheit zerstören wollen, einen Dienst erweist.

Nein, die Krisen gehen nicht weg. Aber wir können uns entscheiden: Stecken wir den Kopf in den Sand? Erstarren wir in Angst? Versinken wir in Wut? Oder heben wir den Kopf? Richten uns auf, krempeln die Ärmel hoch, nehmen die Probleme an und kümmern uns um sie? Kümmern uns um unser Land, unser Zusammenleben, umeinander – damit wir nicht verkümmern?

Ich habe in den vergangenen Jahren viel Unterstützung bekommen, Freunde, Freundinnen gewonnen und Gutes erlebt. Ich habe aber auch Anfeindungen gespürt, Beleidigungen gehört und sogar perverse Morddrohungen erhalten. Menschen schreiben mir Dankesbriefe oder loben mich in den sozialen Medien, andere hassen mich aus tiefstem Herzen. Nach mehr als drei Jahren im Amt, so mag man denken, sei das normal. Aber ich möchte das Anschreien, den Hass, die Gewalt nicht als Normalität akzeptieren, weil ich weiß, dass all das bei mir nur besonders sichtbar ist – aber fast alle Menschen unter diesem gesellschaftlichen Klima, unter der Maßlosigkeit der Debatte leiden. Ich schreibe diese Seiten, weil mich die tiefe Sorge umtreibt, dass Deutschland seine Mitte oder – vielleicht besser – seine Balance verliert. Dass Probleme nur auf Kosten anderer gelöst werden, dass man die Verunglimpfung und Ausgrenzung anderer braucht, um überhaupt zu wissen, wer man ist. Als Land und Nation müssen wir uns aber klarmachen, dass wir durch diese schwierige Zeit nur kommen, wenn wir mehrheits- und einigungsfähig sind. Wenn wir für eine Debattenkultur in Politik und Gesellschaft einstehen, die dazu beiträgt, dass Kompromisse möglich bleiben, Kompromisse, hinter denen sich eine gesellschaftliche Mehrheit versammelt – gerade jetzt, wo wir uns einer veränderten Wirklichkeit stellen müssen, wo wichtige und weitreichende Entscheidungen zu treffen sind.

Immer wieder hat sich Deutschland nach der Schreckensherrschaft der Nationalsozialisten neu erfunden. Der Wiederaufbau nach dem Zweiten Weltkrieg, die gesellschaftlichen Reformen der Siebzigerjahre im Westen, die Bürgerrechtsbewegung der späten Achtzigerjahre im Osten, die Überwindung der deutschen Teilung: Die Zeiten haben uns immer wieder gefordert. Wir sind daran gewachsen und nach den USA