14,99 €

Mehr erfahren.

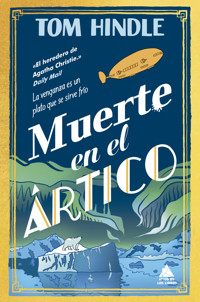

- Herausgeber: Heyne Verlag

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

November 1924: An Bord des Ozeandampfers Endeavor wird ein älterer Gentleman tot am Fuß einer Treppe aufgefunden. Schiffsoffizier Timothy Birch glaubt zunächst an einen tragischen Unfall. Der starrköpfige Scotland-Yard-Ermittler James Temple, der sich zufällig unter den rund zweitausend Passagieren des Schiffs befindet, ist da entschieden anderer Ansicht. Es gelingt ihm, den Todesfall mit einem verschwundenen Gemälde in Verbindung zu bringen. Doch damit hat die Detektivarbeit erst begonnen: Die Endeavor ist noch vier Tagesreisen von New York entfernt. Birch und Temple bleibt nicht viel Zeit, ehe der Mörder straffrei von Bord spaziert – oder erneut zuschlägt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 579

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

DASBUCH

November 1924: An Bord des Ozeandampfers Endeavour wird ein älterer Gentleman tot am Fuß einer Treppe aufgefunden. Schiffsoffizier Timothy Birch glaubt zunächst an einen tragischen Unfall. Der starrköpfige Scotland-Yard-Ermittler James Temple, der sich zufällig unter den rund zweitausend Passagieren des Schiffs befindet, ist da entschieden anderer Ansicht. Es gelingt ihm, den Todesfall mit einem verschwundenen Gemälde in Verbindung zu bringen. Doch damit hat die Detektivarbeit erst begonnen: Die Endeavour ist noch vier Tagesreisen von New York entfernt. Birch und Temple bleibt nicht viel Zeit, ehe der Mörder straffrei von Bord spaziert – oder erneut zuschlägt …

DERAUTOR

Tom Hindle kommt aus Yorkshire und lebt heute in Oxfordshire, wo er für eine PR-Agentur arbeitet. Von Kindheit an begeistert er sich für jegliche Art von Kriminalromanen. Zu seinem Debüt »Der Tod reist mit« inspirierten ihn die Meister des Genres von Agatha Christie bis Anthony Horowitz.

TOM HINDLE

DER TOD REIST MIT

KRIMINALROMAN

AUSDEMENGLISCHENVONJENSPLASSMANN

WILHELM HEYNE VERLAG MÜNCHEN

Die Originalausgabe A FATALCROSSING erschien erstmals 2022 bei Century, an Imprint of Penguin Random House UK.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Deutsche Erstausgabe 06/2023

Copyright © 2022 Tom Hindle

Copyright © 2023 der deutschsprachigen Ausgabe

by Wilhelm Heyne Verlag, München,

in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,

Neumarkter Str. 28, 81673 München

Redaktion: Thomas Brill

Umschlaggestaltung: Nele Schütz Design

unter Verwendung von Shutterstock.com

(Dr. Ajay Kumar Singh, lightmax84, Lil Vector)

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-29179-2V001

www.heyne.de

Für Hayley, ohne deren unermüdliche Unterstützung es dieses Buch nicht geben würde

Liste der beteiligten Passagiere und Crewmitglieder an Bord der Endeavour. Zusammengestellt von Schiffsoffizier Timothy Birch.

Erste Klasse

Miss Hall

Mr. und Mrs. Green

Zweite Klasse

Mr. Temple

Monsieur Dupont

Mr. Blake

Mr. und Mrs. Webber

Mr. und Mrs. Morris

Mr. und Mrs. Hewitt

Dritte Klasse

Die Frau

Der Schläger

Offiziersmesse

Captain McCrory

Mr. Birch

Mr. Wilson

Unter Deck

Mr. Seymour

Mr. O’Shea

Es regnete die ganze Nacht. Ohne Pause strömte es herab, prasselten Tropfen aufs Deck der Endeavour und trommelten gegen ihre stählernen Schornsteine. Dennoch pflügte sie weiter ihren Weg durch den Atlantik. Etwas langsamer als gewöhnlich vielleicht, aber selbst solch widrige Verhältnisse würden sie niemals aufhalten können. Vom Bug bis zum Heck maß sie fast 270 Meter, und aus unzähligen Bullaugen funkelten Lichtpunkte in die Dunkelheit. Solange ihre Maschinen unter Dampf standen, würde die Endeavour unbeirrt ihren Weg nach New York fortsetzen.

Als die Wolken sich ausgeregnet hatten und langsam aufrissen, kam eine graue Sonne zum Vorschein, die erschöpft weit oben am Himmel schimmerte. Wassertropfen klebten am Fockmast, fielen von der Takelage und sammelten sich auf Deck in glitzernden Pfützen.

An Sommertagen hätten sich die ersten Passagiere schon bei Sonnenaufgang draußen sehen lassen – Reisende der ersten und zweiten Klasse aus Neugier, das Schiff zu erkunden, während die der dritten ins Freie hinaufstiegen, weil sie schlicht ihren beengten Kabinen entfliehen wollten. Sie wären über die Promenadendecks an den Seiten der Endeavour flaniert, hätten auf die Reling gestützt das Meer betrachtet oder sich rasch eine der Holzbänke auf dem Hauptdeck gesichert. Aber mitten im November war der Drang dazu spürbar geringer. Sogar in der dritten Klasse wirkte es sehr viel verlockender, in der warmen Kabine zu bleiben, als draußen in der Winterkälte herumzulaufen.

Der erste Passagier, der an diesem Morgen an Deck auftauchte, war ein kleiner Junge mit brauner Wolljacke und kurzen Hosen, gefolgt von seiner Mutter.

Das Kind hatte die ganze Nacht hindurch gejammert. Erst war es hungrig gewesen, dann hatte es sich seekrank gefühlt. Wenn sie jetzt sah, wie unbeschwert ihr Sohn an Steuerbord das Promenadendeck hinunterhüpfte, war der Mutter klar, dass er einfach nur die Kabine hatte verlassen wollen. Die Schiffe der Aurora Cruise Line waren vor allem auf Luxus ausgelegt, weniger auf Geschwindigkeit. Tatsächlich fiel selbst die dritte Klasse auf der Endeavour deutlich bequemer aus als die schäbigen Umstände, unter denen sie zuvor von Russland nach England gereist waren. Ungeachtet dessen blieb ein mit fünf anderen Erwachsenen vollgestopfter Raum, in dem jeder eine andere Sprache sprach, für ein Kind mit ausgeprägtem Bewegungsdrang ganz sicher ein unpassender Ort.

Die Mutter schlang ihren Mantel fest um den Körper und eilte ihrem Sohn nach. Da seine Schuhe auf den feuchten Holzplanken rutschten, ermahnte sie ihn, bitte vorsichtig zu sein. Doch der Junge nahm ihr Rufen gar nicht wahr und stürmte zwischen der Bullaugenflucht zu seiner Linken und den wie Wachposten aufgereihten Rettungsbooten zu seiner Rechten bis ans Ende des Decks, während durch die Ritzen der Planken über ihnen noch immer dicke Tropfen fielen.

Unvermittelt bremste der Junge schlitternd ab und blieb wie angewurzelt stehen. An einer Straßenecke drehte er sich gewöhnlich um, sprang ungeduldig von einem Fuß auf den anderen und winkte ihr zu, sich zu beeilen. Diesmal, am Fuß des Niedergangs von der zweiten Klasse, stand er bloß stocksteif da und starrte vor sich auf den Boden. Seine Mutter war derart verblüfft, dass auch sie kurz anhielt und überlegte, was ihn so gebannt zu fesseln vermochte.

Weit kam sie mit ihren Grübeleien nicht, da ihr Sohn wenige Sekunden später ohrenbetäubend zu schreien begann.

Mit einem Mal waren alle Sorgen, auf dem glitschigen Deck auszurutschen, vergessen. Sie rannte die letzten Meter, so schnell sie konnte, ergriff den Kragen seiner Jacke und presste ihren Sohn an sich. Dann wanderte ihr Blick auf das, was er entdeckt hatte, und sie rang entsetzt nach Luft.

Am Fuß der Treppe lag die Leiche eines älteren Herrn. In seinem pitschnassen schwarzen Anzug sah er aus, als wäre er gerade dem Meer entrissen und an Deck gespült worden. Seine Haut war totenbleich, das schüttere weiße Haar klebte auf seinem Schädel, und seine Augen schauten mit leerem Ausdruck himmelwärts. Ohne ihre Umklammerung zu lockern, zog die Frau ihren zitternden Sohn davon und rief um Hilfe.

Gleich darauf stürzten die ersten Mitreisenden aus ihren Kabinen. Da keiner von ihnen Russisch verstand, reagierten sie im ersten Moment gereizt und verwirrt. Viele trugen noch ihre Nachtwäsche, und der eine oder andere rieb sich den Schlaf aus den Augen. Beim Anblick der Leiche jedoch nahmen alle Gesichter einen schockierten Ausdruck an.

Einige wandten sich ab, weil sie nicht in die Sache hineingezogen werden wollten. Andere waren begierig, alles genau zu sehen, und traten dicht heran. Wer eine Kopfbedeckung trug, setzte sie ab, und ein Mann stieß einen kurzen Pfiff aus und murmelte vor sich hin, was für ein verdammtes Schlamassel das doch sei. Ein anderer witzelte für alle vernehmlich, dass die feinen Pinkel aus der ersten und zweiten Klasse offenbar nicht einmal mehr den Anstand besäßen, in ihrem Teil des Schiffes zu sterben. Ein paar ebenso ungehobelte Kumpane von ihm quittierten die Bemerkung mit schroffem Gelächter, allerdings war die Beobachtung sehr viel scharfsinniger, als dem Mann wohl bewusst gewesen sein dürfte. Der Gentleman, der auf dem Deck lag, war nämlich der Einzige, der einen Anzug trug.

Gleich darauf kamen bereits zwei Schiffsoffiziere angerannt. Ihre Lederstiefel quietschten auf den nassen Planken, und ihre langen schwarzen Uniformjacken blähten sich im Rücken. Sobald er die Leiche sah, nahm der Jüngere der beiden seine Schirmmütze ab und strich sich die Haare glatt. Sein Kollege packte ihn ruppig am Arm und befahl ihm, Verstärkung zu rufen, bevor er mit ausgestreckten Armen auf die anwachsende Menge von Reisenden zuging und mit lauter Stimme verkündete, dass es hier nichts zu sehen gebe und man bitte weitergehen möge.

Doch seine Versuche fruchteten nicht. Als der junge Kollege mit der Unterstützung zurückkehrte, schien sich bereits die halbe dritte Klasse an Deck versammelt zu haben, um ihre Neugier zu stillen. Entweder sie hatten die Schreie gehört oder die Aufregung draußen vor der Kabinentür bemerkt. Jetzt jedenfalls schoben sie sich mit gereckten Hälsen nach vorn, hielten beim Anblick der Leiche kurz die Luft an und tuschelten dann aufgeregt miteinander.

Während die Offiziere verzweifelt bemüht waren, die drängelnde Menge auf Distanz zu halten, legten zwei Hilfsstewards den Toten auf eine Trage, die sie sich in der Krankenstation des Schiffes besorgt hatten, und deckten ihn mit einem Laken zu. Kaum war die Trage jedoch angehoben und ein paar Schritte bewegt, da wurde die Lache aus Blut und Regenwasser sichtbar, die sich unter dem Mann gebildet hatte. Prompt schrie jemand das, was die Offiziere unbedingt hatten vermeiden wollen.

»Er ist umgebracht worden!«

Sofort brach Panik aus, und alle Hoffnung, diesen wogenden, kreischenden Haufen zu beruhigen, war dahin. Einige, die Englisch sprachen, rempelten sich nach vorn und verlangten zu erfahren, wer umgebracht worden war und was genau jetzt in dem Fall unternommen würde.

Obwohl ein eisiger Wind über das Deck fegte, dauerte es eine ganze Weile, bis sich die Menge nach dem Abtransport der Leiche endlich auflöste und wieder im Innern Schutz suchte. Und selbst dann gaben sich die Offiziere keineswegs der Illusion hin, dass sich die allgemeine Reaktion auf den Vorfall damit erschöpft hatte.

Ihnen war klar, wie schnell die Nachricht über diese düstere Entdeckung unter den zweitausend Menschen an Bord der Endeavour – Passagieren wie Mannschaft – die Runde machen würde. Ebenso klar war ihnen, dass Augenzeugenberichte sich rasch in wilden Tratsch verwandelten und die Einzelheiten mit jedem Weitererzählen fantastischer ausgeschmückt wurden.

Vier lange Tage lagen noch vor ihnen bis zur Ankunft in New York. Und in wenigen Stunden würden überall auf dem Schiff blutige Schauergeschichten von Mord und Totschlag kursieren.

Mittwoch, 12. November 1924

1

Ich war schon eine Stunde wach, als es an meiner Tür klopfte. Ich lag in meiner Koje und starrte gebannt auf das Band aus gelbem Stoff, das ich behutsam zwischen meinen Fingerspitzen hielt.

Um ehrlich zu sein, hatte ich bereits seit über zwei Jahren nicht mehr erlebt, wie es sich anfühlte, eine Nacht komplett durchzuschlafen. Zwei Jahre, seit ich das letzte Mal meine Augen schließen und friedlich einschlummern konnte. Natürlich waren die Erinnerungen immer da. Die nagenden Schuldgefühle verschwanden nie wirklich. Aber nur nachts – allein in der Dunkelheit – kam das Ganze so richtig zum Vorschein. Dann folgte es mir nicht mehr wie ein vager Schatten, sondern schwebte über mir, als hätte es eine eigene körperliche Gestalt angenommen.

Sogar wenn der Schlaf mich irgendwann übermannte, gab es kein Entrinnen. Ich schreckte auf, nass geschwitzt und keuchend – manchmal mehrmals die Nacht. Auch an diesem Morgen war es mir nicht anders ergangen. Früh war ich aus dem Schlaf gefahren, hatte rasch nach dem Band getastet und es an mich gedrückt.

Während ich zur Beruhigung tief ein- und ausatmete, spürte ich den Stoff zwischen den Fingern. Das Stück gelber Samt war vom vielen Tragen an einem Ende schon ein wenig ausgefranst. Ich sah vor mir, wie es auf Amelias Kopf flatterte, sah die perfekt geschwungene kleine Schleife, die Kate immer so liebevoll gebunden hatte. Allmählich ebbte die Panikattacke ab und machte wie stets einer dumpfen Leere Platz.

Es war diese Art von Hoffnungslosigkeit, die sich anfühlte, als könnte sie mich – wenn ich es zuließ – ohne Schwierigkeiten vollständig verschlucken. Schließlich hatte ich selbst Schuld daran, nicht schlafen zu können. Ich selbst war schuld, dass mir von Amelia nichts als ein Stück gelber Samt geblieben war. Meine eigene Schuld, dass alles in Trümmern lag.

Das harte, dringliche Klopfen an meiner Tür kam gegen Viertel vor acht. »Birch! Besprechung beim Captain. Fünfzehn Minuten!«

Leicht verwundert legte ich das Band aus der Hand. Captain McCrory war ein Mensch, der enormen Wert auf Pünktlichkeit und feste Strukturen legte. Während meiner fast fünf Jahre auf der Endeavour hatten seine täglichen Einsatzbesprechungen mit den Offizieren ohne jede Ausnahme um exakt neun Uhr begonnen. Selbst als ich das eine Jahr ausgesetzt hatte, war mein Blick oft um diese Zeit zur Uhr gewandert, und ich hatte gewusst, dass jetzt irgendwo auf dem Atlantik die Männer zu ihrem allmorgendlichen Treffen zusammenkamen. Der Melder vor meiner Tür ging weiter, bevor ich noch einen Ton sagen konnte. Offenbar war er weder an meiner Antwort interessiert, noch hatte er Lust auf weitere Erklärungen.

Ich warf die Decke zurück und setzte mich in der Koje auf. Sofort schoss als Morgengruß ein stechender Schmerz durch meine Schulter. Irgendwie war mir nachts der Fehler unterlaufen, mich auf die rechte Seite zu drehen, und nun strafte mich meine alte Schussverletzung dafür.

Die Zähne zusammenbeißend strich ich mit den Fingerspitzen über die wulstige Narbe. In meinem Kopf ertönten wieder das Knattern der Gewehre und die aufgeregten Schreie der nach Deckung suchenden Männer. Ein glühend heißer Stoß war plötzlich durch meine Schulter gefahren, als eine deutsche Kugel ihr Ziel gefunden hatte. Sofort hatten sich Blutflecken auf meiner Uniform ausgebreitet. Ich erinnerte mich daran, wie ich ins Torkeln geraten und zu Boden gestürzt war, bevor ein amerikanischer Soldat mich unsanft unter den Armen gepackt und ohne viel Federlesens aus dem Schussfeld gezerrt hatte.

Diesen Tag würde ich wohl nie vergessen, obwohl ich mich nach Kräften darum bemühte. Wie die Narbe schien ich ihn für immer mit mir herumzutragen.

Ich presste die Augen zusammen und wartete, bis der Schmerz nachzulassen begann. Dann schaltete ich das Licht ein und zog mir im trüben Schein der elektrischen Glühbirne rasch meine Offiziersuniform an. Die Kabinen der ersten und zweiten Klasse auf der Endeavour mochten zwar den Gipfel an Luxus darstellen, aber die Unterbringung der Offiziere war erheblich weniger komfortabel, was man vor allem in den eisigen Wintermonaten zu spüren bekam. Da wir knapp über Meeresniveau etwa auf halber Höhe des Schiffes wohnten, befanden sich zwischen uns und dem Maschinenraum noch eben genug Decks, um zu verhindern, dass wir wenigstens ein wenig von der Abwärme profitierten. Und was es an Spuren von Wärme gab, konnte die Kabine nicht lange halten. Der Teppich war grob und abgenutzt, die Wände blankes Metall.

Zitternd knöpfte ich das frisch gebügelte weiße Hemd zu, legte die schwarze Krawatte um und schlüpfte in die lang geschnittene Offiziersjacke. Zuletzt setzte ich die Schirmmütze auf und schob das sorgsam zusammengefaltete gelbe Stoffband in meine Jackentasche.

Mehr als einmal hatte ich mir gesagt, dass es sicherer wäre, die kostbare Erinnerung in meiner Kabine zu lassen, womöglich tief versteckt in einer Schublade. Aber bislang hatte ich mich nie dazu überwinden können. Es war ein Stück von Amelia, das ich stets bei mir tragen konnte, stellvertretend für all das, was ich hoffte, einmal wiederzugewinnen. In Wahrheit hielt ich es einfach nicht aus, davon getrennt zu sein.

Bei meiner Ankunft in der Offiziersmesse saßen die anderen bereits zusammen, aßen Toast und tranken aus dampfenden Bechern Tee oder Kaffee. Kaum einer sah auf, als ich den Raum betrat. Nach meiner Rückkehr auf die Endeavour vor etwa sechs Monaten war es mir zur Gewohnheit geworden, erst zu kommen, wenn alle anderen schon versammelt waren, um möglichst wenig Aufmerksamkeit zu erregen. Im Idealfall gelang dies auch ohne Probleme. Meist spielte das Grammofon, und es wurde viel geredet und gelacht, bevor wir unsere Aufgaben für den jeweiligen Tag erhielten. An diesem Morgen jedoch war alles anders. Im Raum herrschte eine gespannte Stille. Auch wenn ich selten an den Unterhaltungen teilnahm, war der Bruch zu der sonst eher ausgelassenen Atmosphäre selbst für mich beunruhigend.

»Wilson«, grüßte ich und setzte mich neben einen stämmigen Kerl mit kurz geschorenen schwarzen Haaren.

»Birch«, erwiderte er.

»Was ist denn los?«

»Nicht die geringste Ahnung«, antwortete Wilson achselzuckend.

»Schon mal erlebt, dass der Captain den Termin vorgezogen hat?«

»Nie.«

Beim Eintritt von Captain McCrory sprangen alle sofort auf und nahmen Haltung an. Er war groß und kräftig gebaut. Ein sorgfältig getrimmter Bart sollte womöglich helfen, die Falten zu verbergen, die sein Gesicht inzwischen durchfurchten und seine Augenwinkel leicht zusammenkniffen. Die Silberknöpfe seiner schwarzen Kapitänsjacke glänzten wie frisch poliert, und jedes Teil seiner Uniform saß makellos akkurat.

Mir war nur allzu bewusst, wie viel ich McCrory zu verdanken hatte. So schroff er bisweilen sein konnte, es gab sicherlich nicht viele Schiffsführer, die mir nach einjähriger Unterbrechung erlaubt hätten, auf die Endeavour zurückzukommen. Am Tag meiner Rückkehr war ich als Erstes ins Büro des Captains gegangen, um ihm die Hand zu schütteln und mich persönlich für das erwiesene Verständnis zu danken, war jedoch prompt von ihm weggeschickt worden.

»Dazu besteht kein Anlass, Mr. Birch«, hatte er nur gesagt und mir wuchtig auf die Schulter geschlagen. Ich musste daran denken, wie ich zusammengezuckt war, weil er genau die Stelle der alten Verletzung traf, und mir dennoch ein Lächeln abgerungen hatte.

Auch im Rückblick war mir nie klar geworden, ob er mir bei diesem Treffen nur sehr persönliche Erklärungen ersparen wollte oder ob ihm mehr davor graute, miterleben zu müssen, wie einer seiner Offiziere die eigene Gefühlslage offenbarte. Aber eigentlich spielte das auch keine Rolle. Wichtig war allein, dass er mich zurückkehren ließ. Er hatte zu mir gestanden, als ich es am dringendsten brauchte.

In der Offiziersmesse erklärten die beiden Männer, die Frühdienst gehabt hatten, warum wir an diesem Tag zu ungewohnter Stunde einberufen worden waren. Der Jüngere – ein relativ neuer Offizier namens Travis – verfolgte mit bleichen Gesichtszügen, wie sein Partner Bericht erstattete. Offenbar war ein älterer Passagier während der Nacht an einem der Niedergänge, die außen die Decks der zweiten und dritten Klasse miteinander verbanden, gestürzt und vor etwa einer Stunde tot aufgefunden worden.

Während Captain McCrory mit eisiger Miene stumm und hoch konzentriert vor sich hinstarrte, erfuhren wir, dass man die Leiche bereits nach unten gebracht hatte und der Coroner in New York rechtzeitig vor unserer Ankunft telegrafisch unterrichtet würde. Der berichtende Offizier legte eine Pause ein, da er an dem Punkt offenbar eine Stellungnahme des Captains zu dieser Tragödie oder weitergehende Anweisungen erwartete. Aber es kam nichts. Stattdessen bedeutete McCrory dem Offizier nur mit einem kurzen Nicken fortzufahren, woraufhin dieser rasch erklärte, welche kleineren Reparaturen an der Takelage infolge des nächtlichen Unwetters nötig waren und dass die Rettungsboote auf Schäden überprüft werden müssten.

Nach Abschluss des Berichts und Verteilung der diversen Aufgaben entließ uns der Captain und kehrte in sein Büro zurück. Einen kurzen Moment lastete die bedrückende Stille, die bereits vor der Besprechung geherrscht hatte, wieder auf dem Raum, als würde sich niemand trauen, diese ungewohnte Atmosphäre zu zerstören. Doch es dauerte nicht lange, dann erklang eine Schallplatte, die Männer stürzten sich erneut auf ihr Frühstück, und das laute Stimmengewirr, das so typisch für die Offiziersmesse war, kehrte zurück.

»Armer Teufel«, bemerkte Wilson und schmierte sich genüsslich einen Schlag Marmelade auf eine dicke Scheibe Toast.

»Die Passagiere werden bestimmt beunruhigt sein«, sagte ich.

»Ein paar.«

»Nur ein paar?«

»Du weißt doch, wie sehr sich alle mit der Zeit auf diesen Überfahrten langweilen«, antwortete Wilson und winkte ab. »Für die meisten dürfte der Fund einer Leiche die erste interessante Sache seit unserer Abfahrt sein. Einige wird das womöglich beunruhigen, aber die große Mehrheit wird bloß neugierig sein, alles darüber zu erfahren. Du wirst schon sehen. Am Ende werden uns wilde Spekulationen mehr Arbeit bereiten als eine drohende Panik, wart’s ab.«

Mir fiel es schwer, seinen gelassenen Optimismus zu teilen. Die Endeavour bildete in mancherlei Hinsicht eine Art Schmelztiegel. Viele Hundert einander völlig fremde Menschen kamen für sechs Tage auf engstem Raum zusammen, ohne jede Möglichkeit, sich dem zu entziehen. Nichts, wohin man fliehen konnte. Es brauchte nicht viel, um eine solch heikle Balance aus dem Gleichgewicht zu bringen.

»Schon mal einen toten Passagier gehabt?«, fragte ich.

»Einmal. Kurz bevor du das erste Mal angeheuert hast, um genau zu sein. Eine alte Dame, die es im Schlaf dahinraffte. Hat ihrem Alten einen ganz schönen Schreck eingejagt, als er am nächsten Morgen neben ihr aufwachte.«

»Was hat man mit ihr gemacht?«

»Das Gleiche, was man wohl in diesem Fall auch machen wird«, erklärte Wilson, ohne sein Essen zu unterbrechen. »Ihre Leiche wurde diskret verstaut, bis wir anlegten und sich ein anderer des Problems annehmen musste.« Beim Anblick meiner gerunzelten Stirn fügte er hinzu: »Unfälle passieren, Tim. Menschen sterben. Sinnlos, sich darüber den Kopf zu zerbrechen.«

Kaum hatte er den Satz beendet, da wurde ihm sein Fehler bewusst.

»Schon gut«, sagte ich schnell.

»Um Himmels willen, Tim, ich wollte damit doch nicht sagen …«

»Schon gut, Wilson«, wiederholte ich und zwang mich zu einem Lächeln. »Im Ernst. Alles in Ordnung.«

Ein betretenes Schweigen setzte ein, und ich richtete meine Aufmerksamkeit auf den Becher Tee, der vor mir auf dem Tisch stand. So gut gemeint Wilsons Anteilnahme auch sein mochte, ausgeprägtes Taktgefühl war noch nie seine große Stärke gewesen. Es war nicht das erste Mal, dass er mit einer gedankenlosen Bemerkung einen wunden Punkt traf, und ich bezweifelte, dass es das letzte Mal sein würde.

Dennoch hatte er vermutlich recht. Dem berichtenden Offizier zufolge war die Leiche aus dem Blick der Passagiere geschafft worden, und ein Reinigungstrupp hatte bereits die Blutlache beseitigt, die zurückgeblieben war. Dieser Neue, der Travis hieß, hatte erzählt, einige Passagiere aus der dritten Klasse seien von dem Trubel angelockt worden und hätten neugierige Fragen gestellt. Aber anscheinend hatte sich die Lage zumindest bis auf Weiteres beruhigt, da es nichts mehr zu sehen gab.

Sobald Wilson fertig war mit seinem Toast, stand er abrupt auf und klopfte die Krümel von seiner Offiziersjacke.

»Hast du Dienst?«, fragte ich.

»McCrory will, dass ich auf Runde gehe. Und du?«

»Erst in einer Stunde.«

»Setzt du dich noch zu den anderen?«

Ich warf einen Blick zum gegenüberliegenden Tisch, an dem drei unserer Kollegen frühstückten. Einer hatte wohl gerade einen Witz erzählt, und sein Nebenmann brach in dröhnendes Gelächter aus. Der Dritte am Tisch war Travis, der wieder etwas Farbe im Gesicht hatte und einen Becher Kaffee trank.

»Du kannst dich nicht ewig abkapseln, Tim«, sagte Wilson. »Schließ dich ihnen doch beim Landgang an, wenn wir in New York sind. Sie werden sich bei der Ankunft bestimmt nach etwas Anständigem zu essen sehnen. In dieser Beziehung werden wir hier ja weiß Gott nicht verwöhnt.«

Ich starrte nur in meinen Tee und sagte nichts.

»Sieh mal, mir ist schon klar, dass das nicht dein Ding ist«, fuhr er mit einer gewissen Dringlichkeit in der Stimme fort. »Aber gemeinsam ein wenig Zeit abseits des Schiffes zu verbringen, könnte genau das Richtige sein. Du brauchst ja nicht gleich …«

»Ich kann nicht«, unterbrach ich ihn weit barscher, als ich gewollt hatte. »Ich bin …« Wilson musterte mich so aufmerksam, dass ich nervös auf meinem Sitz hin und her rutschte. »Ich bin mit jemandem verabredet.«

»Du? Verabredet?« Wilson verzog ungläubig das Gesicht, da er sich anscheinend nicht vorstellen konnte, mit wem um alles in der Welt ich verabredet sein könnte. Wäre mir nicht selbst nur allzu bewusst gewesen, wie sonderbar es klang, hätte ich seine Reaktion womöglich als beleidigend empfunden. Nach ein paar Sekunden schwand sein fragender Ausdruck, und seine Augen leuchteten auf. »Dein amerikanischer Freund, richtig?«, sagte er. »Der Soldat.«

»Stimmt.«

»Raymond, habe ich recht?«

Ich nickte. »Er hat mir vor Kurzem geschrieben und darauf bestanden, dass ich ihn besuchen komme. Meint wohl, ein paar Stunden in der Gesellschaft eines Freundes würden mir guttun.«

»Na, in dem Punkt gebe ich ihm sogar recht«, bemerkte Wilson und war dabei hörbar um einen unbekümmerteren Ton bemüht. »Aber du brauchst mehr als nur diesen einen Freund, der noch dazu am anderen Ende der Welt lebt, Tim. Der Trick bei den anderen liegt darin …«

»Wilson«, unterbrach ich ihn. »Bitte … selbst wenn ich Zeit hätte, du weißt genau, dass sie mich gar nicht dabeihaben wollen.« Ich rang mir ein Lächeln ab. »Ich bin derzeit eben auch keine besonders amüsante Gesellschaft.«

Er betrachtete mich mit undurchdringlicher Miene. »Na schön«, sagte er schließlich nach einem tiefen Seufzer. »Wie du willst.«

Ich wartete, bis er gegangen war, und schaute dann noch einmal zu den anderen hinüber.

Es lag gar nicht daran, dass ich sie nicht mochte. Das wusste auch Wilson. Aber über die letzten beiden Jahre hinweg war es mir immer schwerer gefallen, an überhaupt irgendetwas Freude zu haben. Selbst an einer so unkomplizierten Sache wie einem gemeinsamen Frühstück mit Offizierskollegen. Ich war eben ein Wesen der Einsamkeit geworden, das sich allein mit sich weit wohler fühlte als bei dem Versuch, zwanghaft Konversation zu machen. Trotzdem war mir vollkommen klar, dass Wilson recht hatte. So tief meine Beziehung zu Raymond auch war, ich brauchte mehr als nur diesen einen Freund in New York.

Zu Anfang hatten sich die anderen Offiziere sogar große Mühe gegeben, das musste man ihnen zugestehen. Bei meiner Rückkehr auf die Endeavour hatten sie mich offen und herzlich begrüßt, hatten mich ermuntert, mit ihnen eine Zigarette zu rauchen und Karten zu spielen. Aber es hatte nicht lange gedauert, bis sie merkten, dass ich nicht länger der Mensch war, den sie von früher kannten. Nach und nach ließen sie es immer widerspruchsloser zu, dass ich mich zurückzog und in meiner Trauer versank. Sechs Monate später war nur noch Wilson übrig, und selbst bei ihm fragte ich mich oft, ob er sich womöglich nur aus reinem Mitleid weiter mit mir abgab.

Gedankenverloren nahm ich das Samtband aus der Tasche. Allein den Stoff zwischen den Fingern zu spüren war schon beruhigend. Etwas von Amelia zu haben, das ich ansehen und anfassen konnte. Den Schmerz konnte es mir nicht nehmen, aber es betäubte ihn zumindest ein wenig.

Am Tisch gegenüber wandte Travis sich um, und bevor ich wegschauen konnte, trafen sich unsere Blicke. Einige Sekunden bewegte sich keiner von uns. Dann lächelte er und nickte mir zu.

Ich weiß nicht genau, wie lange wir uns so ansahen, doch das Lächeln von Travis traf mich derart überraschend, dass ich wie gelähmt in meiner Haltung verharrte. Da ich das Lächeln nicht erwiderte, begann es bald zu schwinden. Dann bemerkte Travis das Band in meiner Hand und neigte verwundert den Kopf zur Seite. Falten traten auf seine Stirn.

Unvermittelt riss mich ein lautes Klopfen aus meiner Erstarrung. Es kam aus dem Gang vor der Messe. Jemand schlug viermal hart gegen die Tür.

Ich erklärte, dass ich mich darum kümmern würde, stand auf und schob dabei das Samtband zurück in die Tasche. Rasch verließ ich die Messe und lief zu der Tür, die am anderen Ende des Gangs das Offiziersquartier mit dem Rest des Schiffes verband. Unterwegs wies ich mich im Stillen verärgert zurecht. Ich musste unbedingt vorsichtiger sein. Es würde mir ganz sicher nicht weiterhelfen, wenn die anderen Offiziere mich nicht nur für einen Einzelgänger hielten, sondern auch noch glaubten, dass ich in meiner Einsamkeit einen Hang dazu entwickelt hatte, irgendwelche Samtbänder zu befingern.

Kurz bevor ich die Tür erreichte, klopfte es erneut, diesmal noch heftiger. Wer immer es war, er hatte es eindeutig eilig. Wahrscheinlich ein Mitglied der Crew. Die Reparaturen der Takelage und die Kontrolle der Rettungsboote, von denen in der Einsatzbesprechung die Rede gewesen war, mussten von einem Offizier überwacht werden, und vermutlich wollten die Bootsleute gerne damit anfangen, solange das Wetter noch gut war.

Oder es war ein Passagier. Vielleicht bewahrheitete sich Wilsons Einschätzung, dass die Nachricht vom Tod des alten Mannes rasch die Runde machen würde. Gut möglich, dass nun ein besorgter Reisender unbedingt in Erfahrung bringen wollte, welche Schritte wir zu unternehmen gedachten.

Wer auch immer es war, er hatte mir eine Chance zur Flucht geliefert. Im Grunde müsste ich dem beharrlichen Störenfried sogar dankbar sein, dachte ich düster.

Als ich dann aber den Griff drehte und die Tür öffnete, glaubte ich, meinen Augen nicht zu trauen.

2

Nach kurzer Absprache mit den anderen Offizieren eilte ich zu Captain McCrory, um ihn über unseren Besucher zu informieren. Schweigend hörte er sich an, was ich zu berichten hatte: Ein Passagier hatte sich im Offiziersquartier gemeldet und ein Treffen mit dem Captain verlangt, um über die Leiche zu reden, die auf dem Promenadendeck gefunden worden war. McCrory lehnte sich mit finsterer Miene im Stuhl zurück und rührte leise klimpernd in seiner Teetasse.

Während er über die Meldung nachdachte, drehte ich mich zum Fenster, um den Ausblick zu genießen, aber auch um meinen Gesichtsausdruck zu verbergen. Die Schussverletzung in meiner Schulter, auf der ich nachts gelegen hatte, schmerzte noch immer, und ich wollte vermeiden, dass der Captain bemerkte, wie ich das Gesicht verzog. Zudem war die Aussicht wirklich traumhaft.

Das kleine Büro lag auf dem obersten Deck der Endeavour, wo man aus der Vogelperspektive beobachten konnte, wie das Schiff durch die Wellen schnitt. An einem klaren Tag gab es in meinen Augen bestimmt nur wenige Orte auf der Welt, die einen ähnlich faszinierenden Blick boten. Heute war allerdings keiner dieser Tage. Zwar hatte der Regen am frühen Morgen aufgehört, doch noch immer hingen dunkle Wolken am Himmel, das Meer war grau und aufgewühlt, und von allen Seiten rüttelten Windböen am Schiff.

Ich überwand mein Unbehagen und wagte, die Stille zu durchbrechen. »Er ist wild entschlossen, mit Ihnen zu sprechen, Sir«, sagte ich. »Ich fürchte, davon wird er sich auch nicht abbringen lassen.«

Captain McCrory schnaubte leise. Nach dreißig Jahren auf See war er kein Mensch, der sich gerne von Passagieren zu persönlichen Treffen drängen ließ. Allerdings mochte er es sicherlich noch weniger, von der Nachricht geweckt zu werden, dass einer von ihnen nachts ums Leben gekommen war.

»Ein Polizist, sagen Sie?«

»Richtig, Sir«, antwortete ich. »Ein Detective, wie es scheint. Sein Name ist James Temple.«

»Und welchen Eindruck haben Sie von ihm, Mr. Birch?«

»Ich hatte noch keine Gelegenheit, mir wirklich ein Bild zu machen, Sir. Wir haben versucht, ihn ein wenig auszufragen, aber er hat alles abgeblockt. Wie schon gesagt, er beharrt darauf, mit Ihnen persönlich zu sprechen.«

McCrory hörte auf zu rühren und legte den Teelöffel behutsam auf die Untertasse. »Ganz schön dreist«, murmelte er.

»Möchten Sie, dass ich ihn fortschicke, Sir?«, fragte ich.

Er antwortete nicht, sondern starrte nur auf seine Schreibtischplatte. Neben den akkurat arrangierten Papieren und Büroutensilien standen drei Fotografien: eine von seiner Frau, eine von der Endeavour im Hafen von Southampton und eine dritte, die ordentlich aus einem Zeitungsartikel ausgeschnitten war und auf der er am Tag der Jungfernfahrt einem Mitglied der königlichen Familie die Hand schüttelte. Eine Schreibmaschine war ebenfalls vorhanden, aber die hatte kaum jemals etwas zu tun bekommen, wie ich wusste. Captain McCrory war ein Mensch, der unbeirrbar daran festhielt, die Dinge lieber auf traditionelle Weise zu erledigen.

Auf jeder anderen Überfahrt hätte ich gedacht, dass er bloß eine der Fotografien betrachtete, doch in diesem Moment galt seine Aufmerksamkeit zweifellos etwas anderem. Er betrachtete eine reich verzierte Holzschachtel, von der alle Offiziere wussten, dass sie eine Auswahl erlesener Zigarren enthielt. Die Schachtel war neu, speziell angeschafft für diese Reise, und sollte der Feier seines lang erwarteten und ersehnten Ruhestands dienen. Er selbst war zwar stolzer Schotte, hatte aber eine Amerikanerin geheiratet, und so würde das Kästchen mit Sicherheit geöffnet werden, sobald wir in New York angelegt hatten.

Sein Blick blieb darauf ruhen, und seine Augen nahmen einen abwesenden Ausdruck an, so als würde er in Gedanken schon vor sich sehen, wie er das letzte Mal von Bord der Endeavour schritt und sich diese erste Zigarre anzündete. Seufzend hob er den Kopf.

»Das wird nicht nötig sein, Mr. Birch. Bitten Sie ihn einfach herein. Bringen wir die Sache hinter uns.«

Wie befohlen öffnete ich die Tür, und Temple trat ein.

Ihn vor dem Offiziersquartier stehen zu sehen und zu hören, dass er Kriminalpolizist war und unbedingt den Captain sprechen wollte, hatte mich mehr als nur überrascht.

Der Mann war schlank und drahtig, hatte dichtes braunes Haar und ein kantiges Kinn. Er wirkte verblüffend jung für seinen Dienstrang – ich schätzte ihn auf allenfalls dreißig –, aber unter seinen Augen lagen dunkle Ringe, und die tiefen Falten auf seiner Stirn schienen dauerhaft eingegraben. Ein dunkelgrauer Dreiteiler schlotterte an seiner hageren Gestalt, dazu trug er eine schmale Krawatte und ein weißes Hemd, das allem Anschein nach schon den einen oder anderen Tag in Gebrauch war. Über seinem Arm hing ein zusammengefalteter grauer Mantel, und in der Hand baumelte ein Fedora in der gleichen Farbe. An seinem Hals war ein kleiner Schnitt, so als hätte er es beim Rasieren sehr eilig gehabt, und auf seinem Kragen bemerkte ich ein paar Spritzer getrocknetes Blut.

Nachdem ich ihn in der Messe den anderen Offizieren vorgestellt hatte, gab es einige, die dafür waren, ihn besser wieder wegzuschicken. Schließlich hob der Captain gerne hervor, dass er keine Lust habe, seine Zeit mit Querulanten und Wichtigtuern zu vergeuden, und die vorherrschende Meinung unter den Männern war, dass Temple nicht lange brauchen würde, um in beide Kategorien eingeordnet zu werden.

Ich dagegen wollte mir lieber erst ein genaueres Bild von dem jungen Detective machen. Auch wenn vieles dafürsprach, dass er dem Captain auf die Nerven fallen würde, interessierte mich doch, was genau er zu sagen hatte. Und als ich mich bereit erklärte, ihn selbst zum Captain zu bringen, willigten die anderen sofort mit größter Begeisterung ein.

Inzwischen fragte ich mich, ob meine Neugier in diesem Fall der falsche Ratgeber gewesen war. Bevor ich die Tür noch richtig geöffnet hatte, kam Temple bereits hereingestolpert, so als hätte er draußen schon mit dem Ohr am Holz gehorcht. Ohne mir die geringste Beachtung zu schenken, durchquerte er den Raum mit ein paar großen Schritten, nahm dem Captain gegenüber Platz und deponierte seinen Fedora auf dem Schreibtisch. Wahrscheinlich war es gut, dass er nicht auch noch die Hand ausstreckte, denn die hätte der Captain in diesem Moment wohl kaum geschüttelt. Stattdessen beäugten die beiden sich lieber taxierend und warteten darauf, dass einer den ersten Schritt wagte.

Es war McCrory, der dem Schweigen schließlich ein Ende bereitete. »Soll ich Ihnen eine Tasse Tee bringen lassen, Mr. Temple?«

»Nein, danke.«

Wieder trat Stille ein.

»Wie ich gehört habe, sind Sie Detective.«

»Das stimmt.«

Erneut legte der Captain eine Pause ein, da er offenbar mit näheren Erklärungen von Temple rechnete. Da McCrory wenig Geduld hatte und gerne ohne viel Umstände auf den Punkt kam, konnte solch ein langatmiges Geplänkel nicht lange gut gehen.

»Sie würden also gerne einen Blick auf den Gentleman werfen, der heute Morgen gefunden wurde.«

»Das wäre sicherlich hilfreich.«

»Und warum, wenn ich fragen darf?« Wie auf Ansage hin mischten sich in die Stimme des Captains erste Anzeichen von Verärgerung. »Ich weiß zwar nicht, was Ihnen die anderen Passagiere erzählt haben, Mr. Temple, aber hier handelt es sich ganz offensichtlich um einen älteren Herrn, der ausgerutscht und eine Treppe hinuntergestürzt ist. Natürlich ist das ein gravierender Unfall, und als solchen lassen wir ihm alle nötige Aufmerksamkeit zukommen, aber ich kann nicht erkennen, weshalb wir einen Kriminalpolizisten hinzuziehen sollten.«

»Mag sein, dass Sie recht haben«, erwiderte Temple. »Aber meiner Erfahrung nach kann man da erst sicher sein, wenn eine sachgerechte Untersuchung stattgefunden hat.«

»Ihrer Erfahrung nach?«

Wenn Captain McCrory damit auf das jugendliche Alter des Detectives anspielen wollte, erzielte er keine spürbare Wirkung. Temple mochte jung aussehen, doch die stoische Art, wie er dem missmutig dreinblickenden älteren Mann begegnete, wie er ein Bein lässig über das andere schlug und eine Miene vollkommener Neutralität bewahrte, sprach für ein weit über sein Alter hinausgehendes Selbstbewusstsein.

»Woher genau kommen Sie, Mr. Temple?«, bohrte der Captain nach. »Irgendeine Großstadt vermutlich. London? Birmingham?«

»London.«

»Nun, dann lassen Sie mich mal eine Sache unmissverständlich klarstellen, Sir.« Der Captain legte seine Hände auf der Schreibtischplatte zusammen und beugte sich vor. Seine Augen blitzten hart. »Dies ist nicht London. Hier lauert nicht hinter jeder Ecke Gefahr. Ich fahre jetzt schon fast meine gesamte berufliche Laufbahn auf solchen Passagierschiffen, und meiner Erfahrung nach neigen die Menschen hier nicht dazu, sich ständig gegenseitig umzubringen. Ich werde es nicht zulassen, dass Sie derartiges Gerede unter meinen Passagieren verbreiten, nur damit Sie daheim in London auf Ihrer Wache später etwas Eindrucksvolles zu erzählen haben.

Darüber hinaus möchte ich Sie darauf hinweisen, dass Sie zwar in England das Gesetz vertreten, an Bord dieses Schiffes aber keinerlei Befugnisse haben. Ich kenne die Rechtslage für solche Fälle. Derzeit befinden wir uns in internationalen Gewässern, und in vier Tagen werden wir in New York festmachen, also im juristischen Zuständigkeitsbereich der Amerikaner. Ich will damit sagen, Mr. Temple, dass jede Form von Ermittlungen, die Sie hier an Bord durchführen möchten, von mir ausdrücklich genehmigt werden muss, und ich habe nicht die Absicht, wegen eines simplen Unfalls für allgemeine Panik zu sorgen.«

Captain McCrory lehnte sich in seinem Stuhl zurück, und jetzt war es an Temple, mit der richtigen Taktik zu kontern. Er hatte aufmerksam zugehört und atmete nun einige Male durch, wie ein Schachspieler, der über den nächsten Zug grübelt.

»Ich verstehe Ihre Position, Captain«, begann er vorsichtig. »Und es liegt keineswegs in meiner Absicht, für allgemeine Unruhe zu sorgen. Aber überlegen Sie doch mal: Sie sagen, dass Ihre Passagiere nicht dazu neigen, sich gegenseitig umzubringen. Heute allerdings könnte genau das geschehen sein. Sie haben hier einen Toten und einen Haufen Spekulationen darüber, was ihm wohl zugestoßen sein mag. Zugleich steht Ihnen ein Vertreter von Scotland Yard zur Verfügung, der anbietet, Ihnen bei der Klärung der Situation zu helfen.«

Die Nasenflügel des Captains bebten, aber Temple fuhr unbeeindruckt fort.

»Ich bitte um eine Gelegenheit, die Leiche zu untersuchen und einige Nachforschungen anzustellen. Und Sie haben vollkommen recht …« Seine Stimme kletterte einen Halbton, als er merkte, dass der Captain Anstalten machte, ihn zu unterbrechen. »… ich habe keinerlei amtliche Befugnisse an Bord Ihres Schiffes, aber auch ich kenne mich mit der Rechtslage in solchen Fällen aus. Solange Sie mir nicht nachweisen können, dass ich mich rechtswidrig verhalte, können Sie mich nicht daran hindern, mit allen zu sprechen, die sich freiwillig mit mir unterhalten. Ich bitte Sie also um Ihre Unterstützung. Nicht um Ihre Erlaubnis.«

Eine angespannte Stille lastete auf dem Raum, während Captain McCrory über die Entgegnung Temples nachdachte. Er war nicht daran gewöhnt, so direkt angegangen zu werden. Ich hatte von Männern unter seinem Kommando gehört, die für weit harmlosere Widerreden rausgeschmissen worden waren. Ganz ehrlich gesagt ergab das, was Temple einzuwenden hatte, jedoch tatsächlich Sinn.

»Trifft es zu, dass er ohne Mantel aufgefunden wurde?«, erkundigte sich Temple unvermittelt.

Der Captain sah ihn verständnislos an. »Ich habe nicht die geringste Ahnung. Und warum sollte dieser Punkt eine Rolle spielen?«

Der Detective zuckte beiläufig mit den Schultern. »Bestimmt haben auch Sie bemerkt, dass die Wetterbedingungen in der vergangenen Nacht nicht sonderlich verlockend waren. Kommt es Ihnen denn nicht sonderbar vor, dass ein älterer Gentleman solchen Verhältnissen trotzt, bloß weil ihm abends nach einem kleinen Verdauungsspaziergang zumute ist, und er dann nicht einmal einen Mantel anzieht?«

»Ich weiß nicht, worauf Sie hinauswollen, Mr. Temple.«

»Ich will darauf hinaus, dass es unsere Pflicht ist zu untersuchen, was er da draußen tat, als er fiel, bevor wir das Ganze als einfachen Unfall zu den Akten legen. Wohin wollte er? Was hatte er vor? Gewiss sind das Fragen, die auch Ihrer Meinung nach erst geklärt werden müssten.«

Captain McCrory nahm den Teelöffel wieder in die Hand und klopfte damit sacht auf den Tassenrand. »Aus welchem Grund unternehmen Sie diese Reise auf meinem Schiff, Mr. Temple?«, fragte er.

»Darüber kann ich keine Auskunft geben.«

»Das genügt mir nicht.« Er richtete den Teelöffel wie einen Dolch auf Temple. »Erst ein Toter auf meinem Schiff, und dann ist die Leiche noch nicht ganz kalt, und schon taucht ein Detective aus London bei mir auf, faselt von Mord und besteht auf der Erlaubnis, sie untersuchen zu dürfen. Jetzt erklären Sie mir mal, wie ich da nicht misstrauisch werden sollte.«

Temples Augen verengten sich und musterten Captain McCrory lange und nachdenklich. Ich konnte ein leises, rhythmisches Pochen hören, senkte den Blick und sah, dass er mit seinem Absatz auf den Boden klopfte.

»Es tut mir leid, Captain«, erklärte Temple ruhig und bestimmt. »Ich kann Ihnen nicht sagen, warum ich nach New York reise.«

»Dann sehe ich nicht, warum ich Ihnen Vertrauen schenken und eine Untersuchung des Leichnams gestatten sollte. Selbst wenn ich mein Einverständnis geben würde, wir erreichen bereits am Sonntag unseren Zielhafen. Was für eine Ermittlung wollen Sie denn in nur vier Tagen durchführen?«

»Sofern Sie recht haben und es sich um einen bloßen Unfalltod handelt, eine entsprechend kurze.«

»Und wenn ich mich irre?« Die Stimme des Captains hatte plötzlich einen drohenden Unterton angenommen. »Sollten sich doch Anzeichen für ein Verbrechen finden, welche Art von Ermittlung schwebt Ihnen dann vor?«

Temple beugte sich vor und sah McCrory offen in die Augen. »Eine entsprechend gründliche.«

Eine gefühlte Ewigkeit lang fixierten sich die beiden Männer über den Schreibtisch hinweg wie Boxer im Ring. Ich spielte bereits mit dem Gedanken, mich einzumischen, als der Detective endlich nachgab.

»Ich kann Ihnen immerhin mitteilen, dass ich beruflich unterwegs bin«, räumte er ein. »In einer Polizeiangelegenheit. Näher ausführen darf ich das aber nicht.«

Eine Weile war nur der leise Rhythmus von Temples Absatz auf dem Boden zu hören. Captain McCrory warf einen sehnsüchtigen Blick zur Zigarrenkiste und wirkte kurz erneut so abwesend wie unmittelbar vor Temples Eintritt. Allerdings machte es nicht den Eindruck, als wollte er einlenken.

»Captain«, fuhr Temple nüchtern fort. »Falls ein Verbrechen vorliegt, werden Sie dafür verantwortlich sein, dass der Schuldige in New York das Schiff zusammen mit den anderen Passagieren als freier Mann verlässt. Sind Sie sich dessen bewusst? Er kommt nicht nur ungestraft davon für das, was er an Bord der Endeavour getan hat, sondern erhält sogar die Chance, noch mehr Verbrechen zu begehen. Warum erlauben Sie mir nicht lieber, diese kleine Untersuchung durchzuführen? Und wenn es nur dazu dient, Ihr Gewissen zu beruhigen.«

Der Captain strich sich mit der Hand über den Bart. Wieder hatte Temple ein erstaunlich überzeugendes Argument vorgebracht – eines, das selbst McCrory nicht so leicht von der Hand weisen konnte. Wie eine mächtige Eiche, die sich nach zähem Kampf der Axt des Holzfällers geschlagen gibt, lenkte er endlich ein.

»Also schön«, sagte er. »Wenn Sie den Leichnam untersuchen möchten, so werde ich Ihnen das gestatten. Aber nur unter einer Bedingung.«

Temple kniff argwöhnisch die Augen zusammen.

»Mr. Birch hier wird Sie begleiten.«

»Nein«, blaffte Temple sofort kategorisch.

Der Captain schaute verwundert. »Nein?«

»Vollkommen unnötig.«

»Ich entscheide hier, Mr. Temple«, erklärte McCrory und hob die Stimme, um den Widerspruch des Detectives zu übertönen. »Wenn Sie eine Untersuchung an Bord meines Schiffes durchführen möchten, wird Mr. Birch Sie begleiten und sicherstellen, dass dabei keiner meiner Passagiere beunruhigt wird.«

Temple hatte seine lässige Beherrschung nun komplett verloren und ließ es zu, dass seine Züge sich vor Wut verzerrten. Ich spürte, wie er zu seiner nächsten Attacke anhob, konnte fast hören, wie die Rädchen in seinem Kopf arbeiteten.

»Sind Sie mit dieser Verfahrensweise einverstanden, Mr. Birch?«, richtete Captain McCrory zum ersten Mal seit Temples Erscheinen das Wort an mich. »Sie werden nicht von Mr. Temples Seite weichen, bis er davon überzeugt ist, dass eine sachgerechte Untersuchung stattgefunden hat.«

»Sehr wohl, Sir«, sagte ich. »Allerdings, meine anderen Aufgaben … die Takelage, die Rettungsboote …«

Der Captain winkte ab. »Ihre Offizierskollegen werden gewiss in der Lage sein, diese Aufgaben zu übernehmen, bis Mr. Temples Neugier gestillt ist.«

Temple drehte sich zu mir um und musterte mich scharf. Seine Augen funkelten eisig, und er machte erst gar nicht den Versuch, seinen verächtlichen Widerwillen gegen die Entscheidung des Captains zu verbergen.

»Sind Sie damit einverstanden, Mr. Birch?«, wiederholte McCrory.

»Selbstverständlich, Sir.«

»Ich brauche keine Begleitung«, brummte Temple und wandte sich wieder dem Captain zu. »Das ist doch lächerlich.«

»Dann werden Sie die Leiche nicht zu sehen bekommen.«

Einmal mehr maßen sich die beiden sekundenlang mit ihren Blicken. Dann stand Temple wortlos auf, schnappte sich seinen Fedora vom Schreibtisch und stürmte aus der Kabine.

3

Der Blick aus Captain McCrorys Büro war wirklich eindrucksvoll, aber am wohlsten fühlte ich mich auf der Kommandobrücke der Endeavour. Die Steuerzentrale für das gesamte Schiff saß hoch über dem Bug, prunkte mit einem auf Hochglanz polierten Holzboden und bot durch ihre riesigen Fenster einen weiten Ringsumblick auf das Meer. Genau in der Mitte des Raums stand das Steuerrad, daneben der Maschinentelegraf, und an der Wand hingen ein Telefon und ein prachtvoller Kompass.

Vor allem das Ablegen im Hafen versuchte ich wann immer möglich auf der Brücke zu erleben. Kate behauptete zwar, ich müsse es mir einbilden, doch ich hätte schwören können, hier oben unter meinen Füßen zu spüren, wie die Maschinen fauchend zum Leben erwachten und die Endeavour in Bewegung setzten. Qualm fuhr aus ihren drei stählernen Schornsteinen, und ihre vier Schiffsschrauben – jede von über sechs Metern Durchmesser – wühlten sich durch die Wassermassen und begannen, die fast fünfzigtausend Tonnen durch die Wellen nach vorne zu treiben. Für mich existierte nicht viel, was auch nur annähernd so aufregend war.

Nach drei Tagen auf See gab es diese erregenden Momente allerdings nicht mehr. Die Endeavour hatte ihre gleichmäßige Reisegeschwindigkeit erreicht. Natürlich musste aus formalen Gründen stets ein Offizier anwesend sein, aber da der Mann, den ich ablöste, bereits alle nach dem nächtlichen Schlechtwettergebiet notwendigen Kurskontrollen durchgeführt hatte, zeichnete sich kein Anlass für Korrekturen an Geschwindigkeit oder Richtung ab. Ich hätte also ohne Weiteres eine gemütliche Runde über das Hauptdeck drehen können, wenn mir der Sinn danach stand, wäre eine Stunde später zurückgekommen, und nichts hätte sich geändert. Wahrscheinlich wäre dem Steuermann meine Abwesenheit nicht einmal aufgefallen.

Tatsächlich warteten an anderer Stelle Aufgaben, um die ich mich hätte kümmern können. So hatte sich Mrs. Fitch, eine griesgrämige alte Witwe aus Cambridge, sofort nach ihrer Ankunft auf der Endeavour am Montagmorgen darüber beschwert, dass ihre Erste-Klasse-Kabine nicht genügend Platz bot, um Trainingsübungen mit ihrem Hund zu absolvieren. Ihr Yorkshireterrier war ein fieses kleines Biest, das an meinen Absätzen geknabbert hatte, während ich versicherte, mich nach der Verfügbarkeit einer größeren Kabine zu erkundigen. Außerdem gab es Berichte, dass Mr. Seymour, einer der Hilfsstewards an Bord, im Dienst getrunken hatte. Ihm musste gehörig der Kopf gewaschen werden.

Und dann war da natürlich noch James Temple.

Meine Beziehung zu dem Detective hatte wahrlich keinen besonders vielversprechenden Anfang genommen. Nach seinem stürmischen Abgang aus dem Büro hatte ich die Tür hinter ihm geschlossen, während Captain McCrory etwas davon brummte, was für ein arroganter junger Pinsel der Kerl doch sei.

»Für wie alt schätzen Sie den Burschen, Birch?«, hatte er gefragt und sich dabei so heftig in seinem Sessel zurückgelehnt, dass der lederne Bezug quietschte. »Etwa so wie Sie?«

»Ungefähr, Sir. Vielleicht ein paar Jahre jünger.«

»Können Sie sich vorstellen, jemals die Dreistigkeit zu besitzen, einfach in eine Polizeiwache zu platzen und lauthals ein Gespräch mit dem Dienststellenleiter zu verlangen?«

»Nein, Sir.«

»Nein, Sir … genau.« Der Captain hatte den Kopf geschüttelt und fassungslos vor sich hingestarrt.

»Sir?«, hatte ich nach einer Weile vorsichtig gefragt. »Sind Sie denn nicht der Meinung, dass der Tod dieses Gentleman genauer untersucht werden sollte? Ich stimme Ihnen zwar zu, dass es sich höchstwahrscheinlich um einen Unfall handelt, aber mir will auch nicht aus dem Kopf, wovor Mr. Temple gewarnt hat. Sollte doch jemand dafür verantwortlich sein, wird er, sobald wir erst in New York ankommen …«

»Birch«, hatte der Captain mich seufzend unterbrochen. »Es reicht. Wenn Mr. Temple nicht einmal bereit ist, bei seinen Ermittlungen jemanden an seiner Seite zu haben, dann kann er die Gefahr ganz offensichtlich für nicht allzu groß halten.«

»Soll ich ihn denn noch immer begleiten, falls er seine Meinung ändert, Sir?«

Captain McCrory hatte leise glucksend gelacht und einen Schluck Tee getrunken. »Machen Sie sich darüber mal keine Gedanken, Mr. Birch«, hatte er schließlich geantwortet. »Ich glaube nicht, dass wir von unserem verehrten Herrn Detective noch einmal belästigt werden.«

Mit dieser Einschätzung schien er – zumindest bislang – richtigzuliegen. Ich hatte bei meinem Weggang aus dem Büro schon halb erwartet, dass Temple mich draußen erwartete, um sich für seinen unbeherrschten Ausbruch zu entschuldigen und mich zu fragen, ob ich bereit wäre, ihn trotzdem noch zu der Leiche zu begleiten. Aber er war nirgends zu sehen gewesen, und so konnte ich einstweilen ungestört die beschauliche Ruhe auf der Brücke genießen.

Zweifellos war meinen Offizierskollegen inzwischen aufgefallen, wie häufig ich mich freiwillig zum Dienst hier oben meldete. Genauso wie sie sicherlich bemerkt hatten, dass ich stets als Letzter zur täglichen Einsatzbesprechung kam. Doch selbst wenn beide Annahmen zutrafen, so hatte daran bisher niemand offen herumgemäkelt.

In Wahrheit diente die Brücke mir als Zufluchtsort. Dabei übten nicht allein der endlose Himmel und das wogende Meer eine beruhigende Wirkung auf mich aus, sondern auch die glänzenden Instrumente, der weite Raum und die völlige Stille. Inmitten dieser Unkompliziertheit, dieser klaren Funktionalität fühlte ich mich zu Hause. An diesem Ort musste ich nicht so tun, als würde ich nicht merken, mit welch mitleidigen Blicken die anderen mich betrachteten oder mit welchem Unbehagen sie sich durch aufgenötigte Gespräche quälten.

Natürlich war ich keineswegs so selbstbezogen, mir einzubilden, ich wäre der Einzige, der sich mit Lasten der Vergangenheit herumschlagen musste. Viele meiner Offizierskollegen hatten im Krieg Grauenhaftes erlebt, das sie nicht losließ, und auch mich verfolgten die Bilder jener Jahre zugegebenermaßen sogar heute noch. Zudem diente mir die Schussverletzung in der Schulter als verlässliche Erinnerung an den vielen Matsch und Stacheldraht und diesen allgegenwärtigen Gestank nach Tod.

Ich berührte das Revers direkt über der Stelle und fand mich zurück auf den Feldern Frankreichs, zurück an dem Bauernhof, wo wir in den Hinterhalt einer kleinen Gruppe von deutschen Soldaten gerieten, die sich vollkommen aussichtslos bemühten, ihren letzten Zufluchtsort zu verteidigen. Zurück zu Raymond, der mich in Deckung zog und über mich wachte, nachdem ich getroffen worden war.

Ich verdankte ihm mein Leben, dessen war ich mir nur allzu bewusst. Vielleicht sogar in mehr als nur einer Beziehung. Wir waren nach dem Krieg in Verbindung geblieben, schrieben uns gegenseitig etwa ein halbes Dutzend Briefe im Jahr. Gemeinsam erinnerten wir uns an die langen Wochen, in denen wir durch Wälder und über Felder gestapft waren, und an die Ängste, ob wir wohl jemals zu einem normalen Leben zurückkehren würden.

In den letzten beiden Jahren hatten die Briefe jedoch einem anderen Zweck gedient. Wahrscheinlich fiel es mir schlicht leichter, meine Gedanken zu Papier zu bringen, als sie offen auszusprechen. Wie auch immer, während ich mich nach und nach immer stärker vom Rest der Welt abkapselte, war Raymond mein engster Vertrauter geworden.

Ohne meinen Blick vom Meer zu wenden, nahm ich Amelias gelbes Band aus der Tasche und befühlte den Stoff zwischen den Fingern. Raymond hatte mich schon mehrmals eingeladen, ihn in New York zu besuchen, aber ich hatte stets abgelehnt. Genauso wie er stets höflich abgelehnt hatte, mich in England zu besuchen oder meine Tochter zu treffen, die ich ohne seine Hilfe vermutlich nie kennengelernt hätte.

Bislang hatte ich stets abgelehnt, sollte das heißen.

Ich versuchte, mir unser Wiedersehen am kommenden Sonntag vorzustellen. Würde er anders aussehen? Gewiss, nach all den Jahren. Das letzte Mal hatte ich Raymond gesehen, als ich auf einer Bahre in einen Lastwagen geschoben worden war, um dann die lange Fahrt zum nächsten Feldlazarett zurückzulegen. Schlamm und Schweiß klebten an ihm, und er hatte sein Gewehr über die Schulter geworfen. Inzwischen war er seit sechs Jahren zurück in New York. Würde ich ihn überhaupt noch wiedererkennen?

Ich steckte das Band zurück in die Tasche, ließ mir eine Tasse Earl Grey kommen und versuchte, mich mit dem Studium einiger Seekarten abzulenken. Doch ständig kam mir Temples Gespräch mit dem Captain wieder in den Sinn. In Wahrheit hatte mich das Auftreten dieses Mannes verunsichert. Er hatte zweifellos zu Recht darauf hingewiesen, dass jemand, der womöglich doch für den Tod des Gentlemans verantwortlich war, auf keinen Fall unbehelligt von Bord der Endeavour gehen durfte. Aber sein eigenes Schweigen, seine beharrliche Weigerung offenzulegen, was er beruflich in New York zu tun hatte, war mindestens ebenso beunruhigend.

Mir fiel wieder ein, mit welchem Blick er mich angestarrt hatte, als der Captain seine Bedingungen nannte. Vielleicht sollte ich mich eher glücklich schätzen, dass sich unsere Wege nur so kurz gekreuzt hatten.

Ich war eben bei meiner zweiten Tasse Earl Grey angelangt, da begann das Wandtelefon hinter mir so heftig zu klingeln, dass der Messinghörer bei jedem Schellen auf der Gabel klapperte. Nachdem ich meine Tasse abgesetzt hatte, durchquerte ich den Raum mit drei großen Schritten und hob ab.

»Brücke«, meldete ich mich.

»Ist Birch da oben?«, bellte es krächzend in mein Ohr.

»Am Apparat.«

»Gott sei Dank, das ist schon die dritte Nummer, unter der wir’s versuchen. Hier ist die Messe. Es gibt hier jemanden, der unbedingt mit Ihnen sprechen möchte. Ein Passagier.«

»Ach ja?«

»Er benimmt sich verdammt ungehobelt, aber wir haben ihm einen Kaffee gegeben, und das scheint ihn ein wenig beruhigt zu haben. Wenn Sie so freundlich wären, runterzukommen und uns von seiner Gesellschaft zu befreien, wären wir Ihnen alle zu großem Dank verpflichtet.«

»Wer ist es denn?«, fragte ich misstrauisch, obwohl ich die Antwort schon zu ahnen glaubte.

»Weiß keiner«, kam es barsch zurück. »Er will uns seinen Namen nicht sagen. Er erklärt bloß unablässig, dass er Polizist ist.«

Bevor ich noch ein Wort erwidern konnte, wurde aufgelegt.

4

Mit wachsendem Unbehagen machte ich mich auf den Rückweg zur Offiziersmesse, wo ich wenig später James Temple allein vor einem Becher Kaffee sitzend antraf.

Die Stille im Raum war verstörend. Gewöhnlich spielten hier zumindest ein paar Männer Karten, lauschten dem Grammofon oder schmökerten in einem Buch, während sie darauf warteten, zu einem Einsatz abberufen zu werden. Ich fragte mich, wie es dem Detective gelungen war, sie alle zu vertreiben.

»Mr. Temple«, grüßte ich wachsam und nahm ihm gegenüber Platz. »Was kann ich für Sie tun?«

Er studierte mich aufmerksam, und ich wand mich nervös unter seinem stechenden Blick. Ich konnte nur schwer die Abscheu vergessen, mit der er mich beim Ultimatum des Captains betrachtet hatte.

»Birch war der Name, richtig?«

»Stimmt genau, Sir. Timothy Birch.«

Sein Oberschenkel hüpfte unter dem Tisch, da er mit dem Absatz unablässig denselben leisen Rhythmus klopfte, den ich schon im Büro des Captains gehört hatte.

»Ich würde mir gerne die Leiche ansehen«, erklärte er ruhig.

»Das haben wir doch bereits besprochen, Mr. Temple«, erwiderte ich. »Wir haben Ihnen angeboten, Sie zu begleiten, und Sie haben unser Angebot entrüstet zurückgewiesen.«

»Ich habe nichts entrüstet zurückgewiesen.«

»Sie sind wütend aus der Kabine gestürmt, Sir. Das hat doch wohl für sich selbst gesprochen.«

Der Detective starrte mich nur mürrisch an.

»Wenn ich Sie zur Leiche bringe, dürfte ich dann wissen, was Sie dort zu entdecken hoffen?«, fragte ich. »Wie Captain McCrory unmissverständlich klargemacht hat, wird das Ganze als Unfall eingestuft.«

»Kommt Ihnen das nicht selbst etwas einfältig vor?«

Ich dachte eine Weile nach, um herauszufinden, in welche Falle er mich locken wollte. Bei seinem ersten Auftreten in McCrorys Büro hatte ich ihn anfänglich unterschätzt, das sollte mir nicht noch einmal passieren.

»Sie haben sich beim Captain erkundigt, ob der Mann tatsächlich ohne Mantel aufgefunden wurde.«

»Das habe ich.«

»Glauben Sie wirklich, ein solches Detail könnte relevant sein?«, fragte ich. »Zugegeben, es klingt ein wenig sonderbar, dass er ohne Mantel nach draußen gegangen sein sollte. Aber genügt das Ihrer Meinung nach tatsächlich, um deshalb gleich infrage zu stellen, wie er diesen Niedergang hinuntergestürzt ist?«

Temple lehnte sich in seinem Stuhl zurück und ließ eine wohlkalkuliert wirkende Pause entstehen. »Beantworten Sie mir etwas anderes«, sagte er schließlich. »Wir wissen zwar nicht, um wie viel Uhr genau der Mann gestürzt ist, aber wir wissen, dass es fast die ganze Nacht geregnet hat. Damit steht fest, dass Ihr Captain zumindest in einem Punkt recht hat. Zum Zeitpunkt seines Sturzes lief der Mann mit großer Sicherheit draußen im Regen herum.«

»Und weiter?«, forderte ich ihn auf.

»Die Treppe, die er hinunterfiel, stellt eine Außenverbindung zwischen den Decks der zweiten und der dritten Klasse her, richtig?«

»Ja …«

»Gibt es nicht auch eine Treppe im Innern, die er dafür hätte benutzen können?«

Ich antwortete nicht sofort. Mir war klar, worauf er hinauswollte und dass dem nichts zu entgegnen war, sofern ich nicht lügen wollte.

»Ja«, gestand ich.

»Warum also hielt er es für nötig, den Weg durch den Regen zu nehmen?«, schlussfolgerte Temple prompt und konnte sich einen leicht triumphierenden Unterton nicht verkneifen.

»Vielleicht war er ja schon draußen«, warf ich ein, obwohl das sogar in meinen Ohren wenig überzeugend klang. »Nach allem, was wir wissen, wäre es denkbar, dass er draußen war, es zu regnen begann und er gerade reingehen wollte, als er stürzte.«

»Könnte sein«, stimmte Temple zu. »Aber wir reden hier immer noch über einen älteren Herrn, der mitten im November einen kleinen Abendspaziergang unternimmt. Und das weit draußen auf dem Atlantik. Sie wollen mir doch nicht erzählen, dass er vor einer solchen Aktion nicht wenigstens daran gedacht hätte, einen Mantel anzuziehen.«

Noch immer wippte sein Schenkel, schlug sein Absatz denselben ungehaltenen Rhythmus.

»Sie scheinen ja richtig versessen darauf zu sein, diese Sache genauer zu untersuchen, Mr. Temple«, sagte ich. »Kannten Sie den Mann vielleicht?«

»Ich weiß nicht einmal, um wen es sich handelt.«

»Woher dann dieses enorme Interesse?«

Jetzt war es Temple, dem nicht sofort eine Antwort einfiel.

»Warum war es Ihnen nicht möglich, dem Captain den Grund für Ihre Reise nach New York zu nennen?«, bohrte ich nach, da ich ihn in der Defensive sah. »Würden Sie ihn zumindest mir jetzt mitteilen?«

»Dienstliche Angelegenheiten«, erwiderte er, ohne eine Sekunde zu zögern.

Keiner war bereit nachzugeben, und so saßen wir uns schweigend gegenüber. Ich betrachtete Temple konzentriert, so als könnte ich erkennen, was er mir nicht sagen wollte, wenn ich ihn nur scharf genug fixierte.

»Keine Ahnung, wie Sie erwarten, dass ich Ihnen vertraue, wenn Sie sich mit aller Kraft dagegen sträuben, umgekehrt das Gleiche zu tun«, sagte ich endlich.

Temple grinste und stellte seinen Kaffeebecher entschlossen auf den Tisch. Der Knall hallte in der leeren Messe wie ein Pistolenschuss.

»Na schön«, brummte er und erhob sich. »Wie ich Ihrem Captain bereits erklärt habe, werde ich diese Sache notfalls auch alleine durchziehen. Offenbar läuft es darauf hinaus.«

Ich verfolgte, wie er den grauen Wollmantel überstreifte, seinen Fedora vom Tisch nahm und zur Tür marschierte. Er war schon fast draußen, als ich ihm zu meiner eigenen Überraschung nachrief.

»Mr. Temple.«

Er wandte sich um und sah mir zum ersten Mal, seit ich mich an diesen Tisch gesetzt hatte, offen in die Augen.

»Glauben Sie wirklich, dass es Passagiere gibt, die sich freiwillig mit Ihnen darüber unterhalten?«

»Die quatschen doch jetzt schon alle über nichts anderes«, antwortete Temple mit einem abfälligen Schnauben. »Was meinen Sie denn, wie ich überhaupt davon erfahren habe?«

Ich fluchte innerlich. Wilson hatte recht behalten. Das Gerede verbreitete sich rasend schnell.

»Nehmen wir mal an, Sie hätten recht«, fuhr ich fort. »Sagen wir, es ist tatsächlich ein Verbrechen begangen worden, wäre es dann nicht Aufgabe der New Yorker Polizei, die Ermittlungen durchzuführen? Bestimmt verfügt die auch über weit bessere Mittel, als wir das tun. Die hat einen ganzen Apparat, viele Spezialisten …«

»Soviel ich weiß, befinden sich zweitausend Menschen an Bord dieses Schiffes, richtig?«

»Das stimmt.«

»Sind Sie im Besitz von sämtlichen Namen und Anschriften dieser Menschen?«

»Nein«, sagte ich und versuchte, mir meine Verärgerung nicht anmerken zu lassen.

Er nickte und steckte die Hände in die Manteltaschen. »Nach unserer Ankunft in New York wird es kaum noch Möglichkeiten geben, dieser Sache auf den Grund zu gehen. Nicht, nachdem die Passagiere alle von Bord gegangen sind. Sollte eine Straftat vorliegen, werden wir uns entweder hier und jetzt an die Aufklärung machen, oder wir akzeptieren, dass der Schuldige unbehelligt davonkommt.«

Ich senkte meinen Blick auf die Tischplatte. »Wie lange würden Sie denn bei der Leiche brauchen?«

»Nur ein paar Minuten.«

Ich stieß einen tiefen Seufzer aus und fuhr mit der Hand in meine Tasche, bis meine Finger den Stoff von Amelias Band fühlen konnten.

Mir blieb gar keine Wahl, so viel war klar. Temple hatte die Oberhand behalten. Für einen winzigen Moment wünschte ich, lieber mein Glück bei Mrs. Fitch und ihrem Yorkshireterrier versucht zu haben.

»Fünf Minuten«, sagte ich. »Mehr aber auch nicht.«

5

An einem schönen Vormittag hörte man auf den diversen Außendecks der Endeavour Sprachen und Dialekte aus allen möglichen Gegenden der Welt. Die Passagiere schlenderten umher, nahmen ein Sonnenbad oder saßen beim Frühstück vor vollen Tellern mit Toast, Speck und Rührei sowie dampfenden Tassen Tee oder Kaffee. Ein paar Sportliche sah man sogar beim Lauftraining. Passagieren der ersten und zweiten Klasse stand zwar ein bestens ausgestatteter Turnraum zur Verfügung, aber wer den Beinen gern ein wenig mehr Bewegung verschaffen wollte, der konnte natürlich auch das Promenadendeck rauf und runter laufen.

Doch an diesem Morgen war das Deck noch nass und rutschig vom nächtlichen Regen, und vom Meer blies ein eisiger Wind, sodass nur einige ganz Hartgesottene sich freiwillig draußen aufhielten.