12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 12,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2024

Die ersten beiden Fälle von Inspektor Nuno Cabral erstmals in einem E-Book Bundle!

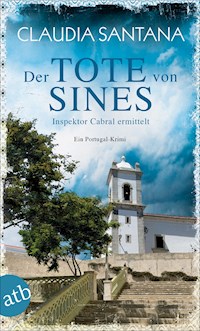

Der Tote von Sines

Willkommen im mörderischen Alentejo!

Inspektor Nuno Cabral hat abgeschlossen – mit seiner Vergangenheit, seinem Heimatort Sines und seiner Karriere bei der Polícia Judiciária. Doch dann stirbt sein Vater, und er kehrt widerwillig in die kleine Hafenstadt zurück. Kurz nach seiner Ankunft wird dort ein Mann unter höchst rätselhaften Umständen ermordet. Cabral wird zum Tatort gerufen, und schon bald steckt er tief in den Ermittlungen. Zusammen mit der Journalistin Joana Meireles sucht er in der Vergangenheit des Opfers nach Hinweisen auf den Mörder – und stößt dabei auf einen düsteren Abschnitt in der Geschichte Portugals ...

Die schwarzen Tränen von Sines

Vinho verde und grausame Morde im Alentejo.

Archäologen entdecken bei Ausgrabungen in der Hafenstadt Sines alte Skelette und finden dabei einen Hinweis auf eine erst seit Kurzem vermisste Person. Wie ist das möglich? Dann werden zwei Leichen gefunden, darunter die des Vermissten, und Inspektor Nuno Cabral übernimmt die Ermittlungen. Wie hängen die beiden Morde zusammen? Bald gerät die Umweltaktivistin Teresa Pinto, auf die er ein Auge geworfen hat, unter Verdacht. Als Cabral an den Leichen seltsame Symbole bemerkt, beginnt er die grausame Wahrheit zu begreifen. Aber kann er einen weiteren Mord verhindern?

Ein charismatischer Ermittler und zwei spannende Fälle vor der atemberaubenden Kulisse Portugals.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 693

Ähnliche

Über das Buch

Der Tote von Sines

Willkommen im mörderischen Alentejo!

Inspektor Nuno Cabral hat abgeschlossen – mit seiner Vergangenheit, seinem Heimatort Sines und seiner Karriere bei der Polícia Judiciária. Doch dann stirbt sein Vater, und er kehrt widerwillig in die kleine Hafenstadt zurück. Kurz nach seiner Ankunft wird dort ein Mann unter höchst rätselhaften Umständen ermordet. Cabral wird zum Tatort gerufen, und schon bald steckt er tief in den Ermittlungen. Zusammen mit der Journalistin Joana Meireles sucht er in der Vergangenheit des Opfers nach Hinweisen auf den Mörder – und stößt dabei auf einen düsteren Abschnitt in der Geschichte Portugals ...

Die schwarzen Tränen von Sines

Vinho verde und grausame Morde im Alentejo.

Archäologen entdecken bei Ausgrabungen in der Hafenstadt Sines alte Skelette und finden dabei einen Hinweis auf eine erst seit Kurzem vermisste Person. Wie ist das möglich? Dann werden zwei Leichen gefunden, darunter die des Vermissten, und Inspektor Nuno Cabral übernimmt die Ermittlungen. Wie hängen die beiden Morde zusammen? Bald gerät die Umweltaktivistin Teresa Pinto, auf die er ein Auge geworfen hat, unter Verdacht. Als Cabral an den Leichen seltsame Symbole bemerkt, beginnt er die grausame Wahrheit zu begreifen. Aber kann er einen weiteren Mord verhindern?

Ein charismatischer Ermittler und zwei spannende Fälle vor der atemberaubenden Kulisse Portugals.

Über Claudia Santana

Claudia Santana wurde in Hamburg geboren und lebt heute in Norderstedt. Der Liebe wegen kam sie 2009 zum ersten Mal nach Portugal. Schon bald war sie fasziniert von der Gelassenheit und Freundlichkeit der Menschen in der Hafenstadt Sines, wo die Familie ihres Mannes lebt. Für sie ist das Land wie eine Schatzkiste voller alter Geschichten, morbide und geheimnisvoll.

ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE

Einmal im Monat informieren wir Sie über

die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:

https://www.facebook.com/aufbau.verlag

Registrieren Sie sich jetzt unter:

http://www.aufbau-verlag.de/newsletter

Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir

jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!

Claudia Santana

Der Tote von Sines & Die schwarzen Tränen von Sines

Inspektor Cabral ermittelt

Die ersten beiden Fälle von Inspektor Nuno Cabral erstmals in einem E-Book Bundle!

Inhaltsverzeichnis

Informationen zum Buch

Informationen zur Autorin

Newsletter

Der Tote von Sines

Karte von Sines in Portugal

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Danksagung

Die schwarzen Tränen von Sines

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Kapitel 42

Kapitel 43

Kapitel 44

Kapitel 45

Kapitel 46

Kapitel 47

Kapitel 48

Kapitel 49

Kapitel 50

Kapitel 51

Kapitel 52

Kapitel 53

Kapitel 54

Kapitel 55

Kapitel 56

Danke

Impressum

Claudia Santana

Der Tote von Sines

Inspektor Cabral ermittelt

Ein Portugal-Krimi

Für Vitinho

Cabo Vítor Daniel de Jesus Santana

1972–2016

Prolog

Er zögerte nur einen kurzen Moment, dann setzte er die Scherbe an. Direkt über seiner Augenbraue. Er drückte die Spitze in die Haut, verharrte noch eine Sekunde, einen Atemzug lang, und dann zog er sie in einem halbrunden Bogen hinunter bis zum Wangenknochen. Der Schnitt war etwa fünf Zentimeter lang und fast einen halben Zentimeter tief. Zwischen Haut und Knochen gab es an dieser Stelle nicht viel Fleisch. Das Blut schoss aus der Wunde und rann über sein Gesicht. Er zerriss einen schmutzigen Lappen. Damit würde er zwar eine Infektion riskieren, aber das war jetzt nicht wichtig.

Die Rufe wurden immer lauter. Die Menge dort draußen war aufgebracht. Er konnte ihre Energie wie eine Druckwelle selbst durch die Wände hindurch spüren. Und die Verantwortlichen hier drinnen wurden immer nervöser und wussten nicht, was sie tun sollten. Oder vielmehr, was sie jetzt noch tun durften, denn vor knapp einer Woche hatte sich alles verändert. Jetzt war die Lage bis zum Äußersten angespannt, und im Moment sah es so aus, als wäre eine Eskalation wahrscheinlicher, als dass sich die Situation beruhigte.

Er wickelte sich den Stofffetzen um den Kopf und verknotete die Enden unter dem Kinn. Über dem Stoff und der freiliegenden Haut verteilte er eine Handvoll schwarzer Erde. Der Schmutz vermischte sich mit dem Blut, das unter dem Verband hervorquoll. So musste es gehen. Als Nächstes tauschte er seine Kleidung gegen die fadenscheinigen und verdreckten Sachen, die er gestohlen hatte. Seine Stiefel verschwanden in einem Erdloch. Die Füße mussten barfuß aus der löchrigen Hose hervorschauen.

Das Wichtigste durfte er nicht vergessen. Er zerriss noch einen weiteren Streifen Stoff und nahm das abgegriffene Notizbuch. Beinahe zärtlich strich er über den fleckigen Einband. Niemand durfte es zu Gesicht bekommen. Die Hosen hatten keine Taschen, also band er sich das Buch mithilfe des Stoffes um den Bauch. Das Hemd war ihm viel zu groß, was jetzt von Vorteil war. Das Buch zeichnete sich nicht darunter ab. Als er alles verknotet hatte, hielt er inne. Er zwang sich zur Ruhe. Er musste seine Gedanken sammeln. Hatte er auch nichts vergessen? Nichts übersehen? Er konnte sich keinen einzigen Fehler erlauben.

Mehr kann ich jetzt nicht tun, sagte er sich, verließ seinen Posten und trat ins Freie. Die Sonne brannte, und die vulkanische Erde unter seinen nackten Füßen glühte. Es wehte heute nicht einmal eine schwache Brise von den nahe gelegenen kargen Hügeln zu ihnen herüber. Es gab Tage, an denen der Wind den grauen Staub zu Spiralen aufwirbelte und die gerade angewachsenen Pflänzchen aus der Erde riss. Einzig der purgeira, der Strauch der Purgiernuss, trotzte selbst den ungünstigsten Bedingungen. Er spendete anderen Pflanzen Schatten und den Menschen das Öl seiner Früchte, aus dem sie Seife und Kerzen herstellten. Seife und Kerzen. Er dachte an sein Zuhause. Behaglich. Behütend. Er wünschte sich nichts mehr, als dorthin zurückzukehren. Irgendwann, selbst wenn es noch Jahre dauern würde.

Noch einmal überprüfte er den Sitz der Stoffbahnen. Dann endlich mischte er sich unter die Männer, zu denen auch er einst gehört hatte, bevor er gezwungen worden war, sie zu verraten. Halb verhungert und noch zerlumpter als er, standen sie wie bei einem schlecht formierten Appell in Gruppen beieinander. Ihre Gesichter konnte er nicht erkennen, denn er hielt den Kopf tief gesenkt. Er hatte nur diese eine Chance. Wenn sein Plan fehlschlug, würden sie ihn umbringen. Und dabei kam es nicht einmal darauf an, auf welcher Seite der Mauer er sich befand. Er wäre ein toter Mann. So oder so.

1

Wenn im Sommer unerwartet ein sanfter Regen das erhitzte Land erfrischte und einen feinen Dampf von den glühenden Straßen aufsteigen ließ, sagten die Leute, die Hexen würden weiches Brot essen. Niemand konnte erklären, wie dieses Sprichwort entstanden war, aber vom Kind bis zum Greis war es allen geläufig.

Nuno Cabral bemühte seine lückenhaften Kenntnisse über portugiesische Sprichwörter und überlegte, was zu den Wetterkapriolen an diesem Tag im Januar passte. Vergebens. Am Morgen, als er Lissabon verlassen hatte, hatte Platzregen die breiten Avenidas unter Wasser gesetzt und war in Sturzbächen die abschüssigen Gassen der Alfama und des Bairro Alto hinuntergesprudelt. Doch gleich nach dem Überqueren des Tejo hatten kräftige Winde die Wolken auseinandergetrieben. Als er nun in Sines aus dem Überlandbus stieg, strahlte ihm der Himmel über dem Alentejo in tiefem Kobaltblau entgegen.

Keine getönten Fensterscheiben schützten ihn jetzt mehr vor den unerwartet grellen Sonnenstrahlen, und so schirmte er seine Augen mit der Hand ab. Am liebsten hätte er sie sich auf dem Weg zur Pensão Rodrigues, in der er ein Zimmer reserviert hatte, wie ein Schild vor das Gesicht gehalten. Er wollte nicht, dass ihn jemand erkannte.

»Olá, Nuno! Musst du auch in diese Richtung?«

Cabral erstarrte. Es ging also schon los. Auf der anderen Straßenseite sah er einen Mann unbestimmt mit dem Arm in der Luft herumfuchteln. Welche Richtung er genau meinte, war unklar. Cabral kam er bekannt vor, aber er hatte gerade keine Ahnung, wie sein Name war. Dabei tat dieser Typ so, als hätten sie sich erst gestern zuletzt gesehen.

»Nein, ich …«

»Was sagst du?«, brüllte der Mann nun herüber, um den Straßenlärm zu übertönen.

Cabral wurde wütend.

»Nicht jetzt! Ich will allein sein.«

Der Mann zuckte mit den Schultern und ging weiter. Cabral blickte sich um. Der Vorsteher der Busstation wandte den Blick ab.

Habe ich das gerade wirklich gesagt? Ich bin doch kein Teenager mehr, verdammt.

Jetzt war er wütend auf sich selbst. Er wollte nur in Ruhe gelassen werden, sich in nichts verstricken und hineinziehen lassen. Er wollte keine freundlichen Begrüßungen nach all den Jahren, kein kumpelhaftes Schulterklopfen, und am allerwenigsten wollte er mitfühlende Worte.

Er atmete auf, als er die Pension erreichte. Skeptisch betrachtete er ganze Bündel von Stromkabeln, die wie ein kompliziertes Flechtwerk über die Außenfassade verliefen. Er klopfte. Dann noch einmal und lauter. Als niemand kam, um ihm zu öffnen, lehnte er sich erschöpft gegen das tiefrot lackierte Holz und stieß einen Fluch aus.

»Bom dia, Senhor. Schließen Sie sich selbst auf, bitte.«

Cabral fuhr herum. Das Fenster gleich neben der Eingangstür war geöffnet worden, und eine alte Dame reichte ihm mit ausgestrecktem Arm einen Schlüssel heraus. Erstaunt nahm Cabral ihn entgegen und öffnete die Tür.

»Immer der Wärme nach«, hörte er sie rufen.

Er zog die Augenbrauen hoch. Drinnen war es beinahe kälter als draußen auf der Straße, und der Geruch ungeheizter Räume, die hier im Winter in der atlantischen Luft anfällig für Feuchtigkeit waren, schlug ihm entgegen. Kaum eines der älteren Häuser verfügte über eine Heizungsanlage, und so wurden in den kälteren Monaten zur Not elektrische Heizlüfter in den Zimmern aufgestellt, in denen man sich gerade aufhielt.

»Senhor?«

Die Stimme der alten Dame drang aus dem Raum, der rechts vom Flur abging. Cabral stellte seine Tasche ab und betrat das Zimmer. Und dann wusste er, was sie gemeint hatte. Ein gemütliches Feuer prasselte im Kamin in einer Ecke des Zimmers.

»Bom dia, Senhora. Ich hatte gestern angerufen und ein Zimmer reserviert.«

Sie erhob sich nicht aus ihrem Sessel am Fenster, um ihn zu begrüßen. Da bemerkte er die beiden Krücken, die an der Seite ihres Sessels lehnten. Eine wärmende Decke lag über ihren Beinen. Zu ihren Füßen stand ein Korb mit Wollknäueln, aus denen Stricknadeln herausragten.

»Die Hüften«, sagte sie und deutete entschuldigend auf ihre Beine. »Schon zwei Operationen, aber besser ist es immer noch nicht.«

»Ich bitte Sie, Senhora, das ist doch kein Problem. Wenn Sie mir nur sagen …«

»Ich bin Dona Augusta. Nehmen Sie sich am Empfang den Zimmerschlüssel für die Nummer Neun. Es liegt direkt neben der Dachterrasse. Dort draußen können Sie rauchen, im Zimmer gestatte ich es nicht.«

So verletzlich die weißhaarige Senhora auf den ersten Blick auch wirkte unter diesem Berg von einer Wolldecke, so fest war doch ihre Stimme, und sie schien es gewohnt zu sein, freundlich, aber bestimmt Anweisungen zu geben.

»Vielen Dank. Aber ich muss Ihnen noch die Anmeldung ausfüllen. Mein Name ist Cabral. Nuno Cabral, und ich …«

»Ich weiß.«

»Was?« Überrascht starrte er die alte Dame an.

»Ich weiß«, wiederholte sie. »Sie sehen Ihrem Vater sehr ähnlich. Sie sind Inspektor Cabral, nicht wahr?«

»Außer Dienst«, entgegnete er knapp.

Das hatte ihm noch gefehlt. Die Angelegenheit, die ihn hierherführte, war schon schwer genug, und nun musste er auch noch an die zweite, vielleicht sogar noch schlimmere Katastrophe in seinem Leben erinnert werden. Herausfordernd blickte er ihr in die Augen und machte sich auf allzu neugierige Fragen gefasst.

»Es tut mir sehr leid, dass ein so trauriger Anlass Sie nach Sines führt«, sagte Dona Augusta.

»Ja, danke«, stammelte er und fühlte sich zunehmend unbehaglich. Für ihn war es nicht gerade ein ausgesprochen trauriger Anlass. Er erfüllte nur seine Pflicht.

»Mein Vater und ich hatten seit Jahren keinen Kontakt mehr. Andernfalls wäre ich bereits zur Beisetzung hier gewesen. Ich will nur mit dem Notar die Formalitäten abwickeln und wieder gehen. Morgen früh sollte alles erledigt sein.«

Sein Vater hatte ihm bereits vor Jahren, nach dem endgültigen Zerwürfnis, eröffnet, dass er ihn vom Erbe ausschließen werde, und Cabral fragte sich, was er überhaupt hier sollte. Dona Augusta musterte ihn über den Rand ihrer zierlichen Lesebrille hinweg. In ihrem Blick aus den ungewöhnlich hellgrauen Augen lag eine Wärme, die ihn verlegen machte. Er hatte nicht das Gefühl, von ihr beurteilt zu werden. Unausgesprochene Fragen hatte sie wohl einige, aber er begriff, dass sie diese nicht stellen würde, bevor er dazu bereit war.

»Alles braucht seine Zeit, nicht wahr?«, sagte sie, und Cabral wusste nicht genau, was sie damit meinte.

Ohne ein weiteres Wort wandte er sich ab, verschloss die Eingangstür und brachte den Schlüssel zurück. Dann nahm er seine Tasche und holte sich den Zimmerschlüssel von der Rezeption. Eine breite, dunkel schimmernde Holztreppe führte hinauf ins Obergeschoss zu den Zimmern. Alles wirkte gediegen, wie aus einer längst vergangenen Zeit, aber keineswegs heruntergekommen. Im Gegenteil. Alle Oberflächen glänzten, als wären sie frisch poliert.

In seinem Zimmer schlug er die Tür hinter sich zu und ließ sich auf das Bett fallen. Aus einem Seitenfach seiner Reisetasche angelte er einen kleinen Flachmann, schraubte ihn auf und nahm einen Schluck, der heiß in seiner Kehle brannte. Wärme breitete sich in seiner Körpermitte aus und ließ ihn ruhiger werden. Auf einmal spürte er jetzt auch wieder den Schmerz in seinem Bein. Er fuhr mit den Fingerspitzen über die Stelle an der Außenseite seines rechten Oberschenkels, wo sich unter dem Stoff der Hose die knapp zwanzig Zentimeter lange Narbe befand. Dort, wo sich das Metallstück in seinen Muskel gebohrt hatte, war das Fleisch noch immer wulstig und hatte die Farbe von zartem Rosa. Sechs Monate waren seit dem Unfall vergangen. Sechs Monate, in denen er sich in Lissabon verkrochen hatte, nachdem er in Angola zusammengeflickt und anschließend auf Staatskosten nach Hause geflogen worden war.

Nach Hause, dachte er bitter und nahm noch einen Schluck. Wo war das? Er wusste es nicht mehr. Er würde versuchen, es herauszufinden. Später. Wenn er endlich in der Lage war, hier einen Schlussstrich zu ziehen. Jetzt musste er sich ein wenig ausruhen und danach den Notar anrufen. Dr. Machado hatte ihn für heute bestellt, obwohl es ein Samstag war. Es spielte keine Rolle für ihn. In den letzten sechs Monaten hatten die Tage und Wochen ihre Form verloren.

Er schloss die Augen und nahm einen letzten Schluck. Einen Moment später war er eingeschlafen.

2

»Domingos!«

Er schrie. Immer wieder denselben Namen. Doch da war noch etwas anderes. Ein hohes Kreischen. Ein schwarzer Kaffernadler zog seine Kreise am afrikanischen Himmel. Er hatte ein Beutetier in seinen Fängen. Vielleicht einen Hasen oder einen Steppenschliefer. Blut regnete vom Himmel. Das Kreischen hörte nicht auf. War es der Adler? Oder die Beute? War er es am Ende selbst? Und dann war da wieder diese Stimme, von der er nicht wusste, wem sie gehörte.

»Wir dürfen die Hauptstraße nicht verlassen. Niemals! Hast du verstanden? Niemals!«

Da ließ der Adler die Beute los. Sie fiel in die Tiefe und schlug auf. Kunststoff zersprang in tausend Teile. Metallteile flogen in alle Richtungen. Es war eine Kamera. Blut sickerte aus dem geborstenen Gehäuse in den gelben Steppensand.

Und dann sah er das Gesicht vor sich. Das, was einmal ein Gesicht gewesen war. Jetzt waren da nur noch zerfetzte Haut und zersplitterte Knochen. Und so viel Blut. Und die Hand, die die Kamera noch immer umklammerte. Die Hand an dem Arm, der zu keinem Körper mehr gehörte. Abgerissen wie der Arm einer Puppe. Obwohl er sich selbst nicht hören konnte, wusste er, dass er schrie. Da war dieser Schmerz in seinen Ohren, in seinem ganzen Kopf. Dieser Ton, der einfach nicht aufhörte.

»Domingos!«

Cabral erwachte von seinem eigenen Schrei. Etwas rann über sein Kinn. Als er es wegwischte, sah er, dass es Blut war. Er hatte sich im Schlaf auf die Lippe gebissen. Hastig sprang er vom Bett, als ob er dadurch die Bilder schneller loswerden konnte, die ihn noch vor wenigen Monaten jede Nacht heimgesucht hatten. Er hatte angenommen, es wäre überstanden. Er hatte sich getäuscht. Cabral ahnte, warum dieser Traum jetzt mit solcher Heftigkeit zu ihm zurückkehrte. Es war dieser verfluchte Ort. Sines brachte alles durcheinander. Hier zu sein wühlte ihn mehr auf, als er sich hatte eingestehen wollen. Er hätte nicht zurückkommen dürfen.

Es war bereits dunkel im Zimmer, denn im Januar ging die Sonne schon um vier Uhr am Nachmittag unter, das war es also nicht, was diese Unruhe in ihm auslöste. Von draußen waren keine Geräusche zu hören. Es war zu still für einen Nachmittag. Er musste sich bereits in der Hora Morta befinden, der toten Stunde zwischen halb sieben und halb acht, in der sich kaum jemand auf den Straßen aufhielt. Es war die Zeit, in der sich die Familie zuhause zum Abendessen zusammenfand. Er griff sich das Handy, das neben ihm auf dem Bettüberwurf gelegen hatte, und starrte auf das beleuchtete Display. Es war bereits nach acht. Und er sah, dass er zwei Anrufe von einer unbekannten Handynummer verpasst hatte. Da fiel ihm wieder ein, dass er Machado anrufen musste. Hastig kramte er in seiner Jackentasche nach dem Zettel mit dessen Geschäftsnummer. Er fand ihn und wählte. Nach vier Freizeichen meldete sich eine weibliche Stimme.

»Kanzlei Dr. Jorge Machado …«

»Cabral, ich möchte – «

»… Sie erreichen uns telefonisch von Montag bis Freitag zwischen zehn und achtzehn Uhr. Wenn Sie eine Nachricht …«

Verdammt!, dachte Cabral und unterbrach die Verbindung. Er drückte die Rückruftaste und wählte die unbekannte Handynummer an. Es meldete sich tatsächlich der Notar.

»Boa noite, Doutor Machado. Hier spricht Nuno Cabral. Ich weiß, es ist spät. Aber wenn es Ihnen vielleicht jetzt noch möglich ist …«

»Senhor Cabral, es tut mir leid, aber ich habe zweimal vergeblich bei Ihnen angerufen. Jetzt ist es leider schon zu spät. Aber ich bin froh zu hören, dass Sie in Sines sind. Ich dachte schon, Sie hätten es sich anders überlegt. Dann treffen wir uns am Montag in meinem Büro.«

»Erst am Montag?«

Cabral war wie vor den Kopf gestoßen. Das bedeutete zwei weitere Tage hier in Sines.

»Der Sonntag gehört meiner Familie, da lässt sich leider nichts machen. Um zwölf Uhr in meiner Kanzlei?«

»Ja, um zwölf Uhr. In Ordnung«, antwortete Cabral matt. Er beendete das Gespräch und pfefferte das Telefon quer durch das Zimmer aufs Bett, wo es scheppernd mit dem Flachmann zusammenprallte. Foda-se! Genau das hatte er vermeiden wollen. Noch dazu hämmerte es jetzt hinter seiner Stirn. Zu viel Alkohol auf leeren Magen, und zu viele Stunden Schlaf für seine Verhältnisse. Er schlief fast nie mehr als sechs Stunden am Stück. Er musste etwas essen gehen. Und er brauchte vor allen Dingen einen starken Kaffee. Die Dusche sparte er sich. Zerknittert, wie er war – und das galt für seine Kleidung wie für sein Gesicht –, trat er auf die Straße und war heilfroh, in diesem Zustand nicht Dona Augusta begegnet zu sein.

3

Der nächstgelegene Ort, an dem er einen guten Kaffee bekäme, war die Pastelaria Galegos. Früher war Cabral dort Stammgast gewesen, und so machte er sich mit sehr gemischten Gefühlen auf den Weg. Er brauchte nur drei Minuten bis dorthin, und in diesen drei Minuten kreisten seine Gedanken nur um eines: Man würde wissen, dass er in der Stadt war, sobald das erst einmal bei Galegos bekannt war, und man würde diese Neuigkeit bis in die hinterste Ecke von Sines weitertragen.

Du bist ein verdammt eingebildeter Affe, sagte er in Gedanken zu sich selbst. Du nimmst dich viel zu wichtig.

Als er durch die Tür in die Pastelaria trat, drehten sich jedoch auf der Stelle etliche Köpfe zu ihm um. Auf den meisten saß die obligatorische flache Schiebermütze, mit denen die portugiesischen Männer, speziell auf dem Land und ab einem gewissen Alter, verwachsen zu sein schienen. Cabral tat so, als würde er die Blicke nicht bemerken. Jedoch völlig zwecklos.

»Oi Cabral, wieder im Lande?«, rief der Fischer José ihm zu.

»Zé, schön, dich zu sehen«, erwiderte er höflich.

»Nuno, wie lange ist es her? Trink einen mit uns«, ertönte die nächste Stimme. Sie gehörte Manuel, dem Tischler.

»Danke Manuel, aber ich will nur kurz etwas essen. Einen guten Abend wünsche ich euch.«

Es hätte schlimmer kommen können. Eilig bahnte er sich einen Weg durch die Tische zum Tresen und drehte dem Raum den Rücken zu. Während er wartete, bis er an der Reihe war, und dabei versuchte, seine Gedanken zu ordnen, drangen auf einmal noch andere Geräusche in die Pastelaria. Die Sirenen von Polizeifahrzeugen und Krankenwagen. Ein paar der Gäste traten auf die Straße. Es musste mehr als nur ein Verkehrsunfall passiert sein. Die verschiedenen Sirenen überboten sich gegenseitig. Schon begann das Getuschel, und Vermutungen wurden angestellt.

Da nickte Pinheiro, der Besitzer der Pastelaria, Cabral zu. Er war an der Reihe. Endlich. Während er auswählte, sammelten sich immer mehr Menschen draußen vor der Tür.

»In welche Richtung fahren sie? Kommen sie hierher?«, rief einer der Männer am Tresen zu ihnen nach draußen.

»Nein, sie fahren aus dem Ort raus. Es wird leiser«, rief jemand zurück.

»Ist auch die Feuerwehr im Einsatz?«, fragte nun ein anderer.

Nein, dachte Cabral. Keine Feuerwehr. Die verschiedenen Sirenentöne hätte er im Schlaf auseinanderhalten können.

»Amigo Nuno! Ich wusste gar nicht, dass du in Sines bist. Wie geht es dir?«

Cabral stöhnte innerlich, ehe er sich umdrehte, und erkannte den Mann, der neben ihn getreten war. Und ob er wollte oder nicht, er freute sich ehrlich, ihn zu sehen.

»Mestre Gouveia. Guten Abend.«

Cabral verwendete die Anrede Mestre, die weniger formell war als Senhor und signalisierte, dass die beiden sich lange kannten und vertraut miteinander waren, aber dass der Jüngere dem Älteren dennoch Respekt zollte. Gouveia duzte Cabral, andersherum verbot es sich jedoch.

Cabral streckte ihm seine Hand hin, und Gouveia schüttelte sie herzlich.

»Ich bin erst vor ein paar Stunden angekommen«, erklärte er. »Und ich bleibe auch nicht lange.«

Der letzte Satz war ihm ruppiger herausgerutscht, als er es beabsichtigt hatte. Gouveia musterte ihn forschend.

»Dein Vater … Ich habe davon gehört.«

Natürlich hatte er davon gehört, wie vermutlich die meisten Menschen hier. Sein Vater war ein wohlhabender Immobilienmakler gewesen. Erfolgreich, im ganzen Distrikt bekannt, aber nicht unbedingt beliebt.

»Ja, mein Vater.«

Mehr gab es dazu nicht zu sagen, dachte er, doch nach einer kleinen Pause hakte Gouveia nach.

»Du kannst ihm immer noch nicht verzeihen, oder? Selbst jetzt nicht, wo er tot ist.«

»Mein Vater war der Grund dafür, dass ich damals alles hier hinter mir gelassen und geschworen habe, nie wieder einen Fuß in diese Stadt zu setzen. Die Antwort lautet also nein.«

Kurz legte Gouveia seine Hand auf Cabrals Schulter. Es war eine Geste, die Verständnis ausdrückte und dabei ohne große Worte auskam. Cabral und Gouveia hatten sich schon immer auf diese Weise verstanden, seit Cabral in den Polizeidienst eingetreten war und sich darüber mit seinem Vater entzweit hatte. Gouveia war zu der Zeit im Gemeinderat, der Junta de Freguesia, tätig gewesen, deren Präsident er später geworden war. Er hatte dem jungen Nuno damals den Rücken gestärkt und sich für seine Bewerbung eingesetzt. Bis Cabral nach Lissabon gegangen war, hatte Gouveia seine Laufbahn verfolgt und ein ums andere Mal die Rolle als dessen Vertrauensperson und Mentor eingenommen, wofür Cabral ihm bis heute dankbar war.

Jetzt nahm er endlich seine Bestellung entgegen. Teller voll beladen mit Tosta mista, Kugeln aus Reismehl mit Orangenaroma, Biskuitrollen mit Kokosraspeln und Pasteten, gefüllt mit gesüßtem Bohnenmus. Ihm lief das Wasser im Mund zusammen. Dann deutete er auf einen leeren Tisch. Sie machten es sich bequem, und die Fragen sprudelten nur so aus Cabral heraus, damit Gouveia gar nicht erst Gelegenheit hatte, wiederum ihn mit Fragen zu löchern.

»Erzählen Sie. Wie geht es Ihnen? Wie gefällt Ihnen der Ruhestand? Und was macht die Familie?«

Doch für eine Antwort blieb gar keine Zeit. Ein Mann riss die Tür auf, polterte in die Pastelaria und stürzte direkt auf Gouveia zu.

»Presidente … Lima … Óscar …«

Der Mann stützte sich an der Tischkante ab und keuchte. Ein Speichelfaden löste sich aus seinem Mund und tropfte zu Boden. Cabral befürchtete, er würde direkt vor ihnen zusammenbrechen oder sich mindestens übergeben, und zog reflexartig seine Beine ein. Aber der arme Kerl riss sich mit einer unwirschen Bewegung den Hemdkragen auf, um besser atmen zu können, und schien sich dann zu fangen.

»Óscar Lima. Er ist tot. Hat João gesagt, er hat angerufen.«

Gouveia sprang vom Stuhl auf und packte den Mann bei den Schultern. Cabral spitzte seine Ohren.

»Was soll das heißen? Pedro! Beruhige dich, ich verstehe ja sonst kein Wort. Was ist passiert?«

»Wir haben João mit dem Auto zu Óscar geschickt, damit er ihn abholt. Ist doch für einen alten Mann ein langer Weg von der Costa do Norte bis in die Stadt, erst recht im Dunkeln. João hat ihn gefunden und erst die GNR und dann uns im Centro de Artes angerufen. Wir hatten alle schon auf Óscar gewartet, damit wir anfangen können.«

Die GNR. Natürlich, dachte Cabral. Immer noch musste die Guarda Nacional Republicana, Teil der portugiesischen Streitkräfte, in Sines den Polizeidienst leisten. Eigentlich ermittelte in Kriminalfällen die PJ, die Polícia Judiciária, zu der er selbst gehört hatte. Sollte diese gebraucht werden, mussten die Ermittler allerdings aus der Distrikthauptstadt Setúbal anreisen. Sines besaß keine eigene Dienststelle. Stattdessen wurden die jungen Kollegen der GNR auf Lehrgänge geschickt, in denen ihnen wenigstens die Grundlagen in Kriminaltechnik vermittelt wurden.

»Die GNR ist also schon unterwegs? Bist du sicher?«, mischte Cabral sich ein.

»Aber ja doch. João hat gesagt, er kann dort nicht weg. Die GNR lässt ihn nicht.«

»Wenn die schon vor Ort sind, dann geht alles seinen Gang. Kein Grund zur Aufregung«, sagte Cabral und biss in seinen Toast, wobei er sich an dem heißen, geschmolzenen Käse beinahe den Mund verbrannte. Doch dann bemerkte er den Blick, den Gouveia ihm zuwarf.

»Nicht im Ernst«, brummte Cabral.

»Nuno«, sagte Gouveia, und die Art und Weise, wie er es sagte, machte klar, dass er nicht lockerlassen würde. Cabral seufzte.

»In Ordnung, wir fahren hin. Steht Ihr Auto irgendwo in der Nähe, Mestre?«

»Vor der Junta de Freguesia.«

Gouveia wandte sich zum Tresen.

»Rosa«, brüllte er über die Köpfe der anderen Gäste hinweg. »Schreib das alles hier auf. Wir müssen weg.«

Sie packten ihre Jacken. Wehmütig fiel Cabrals Blick auf die Köstlichkeiten, die er zurücklassen musste. Schnell schnappte er sich wenigstens das Pastel de nata und stopfte es sich in den Mund, wobei ein Klecks des Vanillepuddings auf seinem Pullover landete. Nachlässig wischte er ihn mit einer Papierserviette ab. Dann hasteten sie hinaus. Sie ließen eine beunruhigte Schar Gäste zurück, die zwar nur Wortfetzen aufgeschnappt hatten, aber dennoch spürten, dass etwas Ungewöhnliches passiert sein musste. Etwas Furchtbares.

4

»Wer ist dieser Óscar Lima?«, fragte Cabral.

»Einer der Kapverdianer. Lebt seit den siebziger Jahren in Sines, aber sehr zurückgezogen. Er war Fischer, wie die meisten, die 1974 nach der Nelkenrevolution und dem Ende der Diktatur von den Kapverden hierhergekommen sind. Familie hatte er nicht.«

Cabral und Gouveia flogen fast über die Avenida da Costa do Norte, die die Stadt im Norden wie ein Halbkreis umspannte und von der die Estrada do Guia abging, die zur Küste führte.

»Und er wurde zu einer Feier im Centro de Artes erwartet? Warum?«

»Er war einer der Männer, die für eine Ausstellung über Einwanderer porträtiert worden sind. An diesem Wochenende geht sie zu Ende. Joana Meireles hat die Interviews geführt und Fotos gemacht. Alles wurde auf riesigen Plakaten und Leinwänden ausgestellt. Auf der Webseite der Câmara Municipal kannst du das alles nachlesen. Auch die Zeitungen haben ausführlich darüber berichtet. Óscar wurde ganz besonders hervorgehoben, weil er einer der Ältesten in der kapverdischen Gemeinde war. Die gesamte Ausstellung war eine Kooperation zwischen der Stadt und der Associação Caboverdiana.«

»Und Joana Meireles? Wer ist das?«

»Eine Journalistin. Sie hat hier im letzten Jahr über das FMM berichtet. Es war das fünfzehnte Festival und daher etwas Besonderes und größer als alle anderen zuvor. Danach ist sie dann einfach geblieben.«

Cabral dachte mit einem Anflug von Wehmut an das Festival Músicas do Mundo zurück, ein echtes Musikspektakel, das jedes Jahr im Juli für die Dauer von etwa zehn Tagen in Sines stattfand. Es war über die Grenzen Portugals hinaus bekannt und zog jedes Jahr an die hunderttausend Besucher an. Die meisten waren Touristen, überwiegend junge Leute, Backpacker und Alternative. Viele Künstler kamen aus den ehemaligen Kolonien Portugals in Afrika. Als Cabral noch jünger war, hatte er sich jedes Jahr mit Freunden einige Nächte vor den Bühnen am Strand und im Burginnenhof um die Ohren geschlagen.

Gouveia bog jetzt von der Hauptstraße in die Estrada do Guia ab. Schon von Weitem sahen sie die Blaulichter der Einsatzwagen der GNR und der Ambulanz durch die Schwärze der Nacht zucken. Die Estrada do Guia war früher nicht mehr als eine holprige Schotterpiste gewesen, mit Schlaglöchern so tief, dass man darin einen Fußball hätte verschwinden lassen können. Sie verband die Stadt mit dem Restaurante O Guia, das auf einer Düne über der Nordküste thronte. Links und rechts der Schotterpiste hatten nur vereinzelt Häuser gestanden, die überwiegend von Fischern bewohnt wurden. Doch was Cabral jetzt in der Dunkelheit ausmachte, war eine ausgedehnte Baustelle. Teile der Strecke waren bereits asphaltiert, die Seitenstreifen allerdings noch nicht befestigt. Schwere Straßenbaumaschinen waren zu beiden Seiten am Rand der Fahrbahn geparkt. Es war gespenstisch.

»Was wird das hier?«, fragte er Gouveia.

»Die Straße zu O Guia wird ausgebaut. Touristisch erschlossen, wie es so schön heißt. Jede Menge neuer Fahrradwege sollen entstehen.«

»Für welchen Tourismus?« Cabral lachte auf. »Soweit ich mich erinnere, wurde in den letzten Jahren ausschließlich daran gearbeitet, den Industriehafen auszubauen. Um Naturschutz und Ökologie kümmert sich hier doch niemand. Touristen fahren entweder Richtung Norden zur Lagune von Santo André oder Richtung Süden nach Porto Covo. Wer also soll hier herumradeln? Das ist doch lächerlich!«

»Das musst du mir nicht erzählen, Nuno. Du kennst meine Einstellung dazu, und ich tue mein Bestes.«

Cabral war aufgebracht und fragte sich außerdem, wie die Anwohner diese Baupläne aufnahmen. Mit einem merkwürdigen Ziehen in der Magengegend dachte er jetzt an Lavendel und wilden Rosmarin. Beides war hier einst in üppigen Büschen zwischen den Schirmpinien und Steineichen gewachsen. Als er ein Kind war, wurden an den Feiertagen zu Ehren der Volksheiligen Santo António, São João und São Pedro kleine Feuer mit den aufgeschichteten Zweigen entzündet, über deren Flammen man traditionell sprang. Heute war daran nicht mehr zu denken. Offenes Feuer in der Natur war verboten. Zu oft wurden weite Teile im Süden des Landes in den heißen Monaten von Waldbränden heimgesucht.

Sie erreichten Limas Haus, und mit einem Ruck kam der Wagen in einer Staubwolke zum Stehen. Kleine Steinchen flogen wie Geschosse in alle Richtungen. Die vielen Absperrungen und das große Aufgebot an Männern der GNR machten sofort klar, dass Óscar Lima nicht an einem Herzinfarkt verstorben war. Ein derartiger Aufwand wurde nur an einem Ort betrieben, an dem ein Verbrechen geschehen war. Cabral und Gouveia stiegen aus und wurden sofort von einem Cabo der GNR, einem Angehörigen der in viele Subkategorien eingeteilten Gruppe der Unteroffiziere, abgefangen.

»Sie können hier nicht stehen bleiben. Bitte fahren Sie weiter.«

»Cabo, wo ist João?«

Da erkannte der Mann Gouveia.

»Boa noite, Presidente. Er ist nicht mehr hier. Er wurde bereits auf die Wache mitgenommen. War nicht gerade in der besten Verfassung, der arme Mann«, sagte er.

Cabral schmunzelte. Gouveia wurde seinen Titel auch im Ruhestand nicht los. Vermutlich würde er ihn lebenslang tragen.

»Kein Wunder, wenn ihr ihn erst hier festhaltet und dann abführt, als wäre er ein Verdächtiger«, beschwerte sich Gouveia.

»Er ist immerhin ein Zeuge«, mischte sich Cabral ein. »Und als solcher muss er noch seine Aussage machen. Das macht man nicht hier am Tatort. Ein ganz gewöhnlicher Vorgang.«

»Stimmt. Ihn hat auch der Anblick der Leiche mitgenommen«, wandte der Cabo ein. »Das ist nie schön, aber wenn man den Toten auch noch kennt, ist es noch schlimmer. Er hat sich ein paarmal in die Büsche übergeben.«

»Wo ist der Tote?«, fragte Cabral.

»Drüben in dem Toilettenhäuschen, aber da können Sie nicht hin. Wer sind Sie überhaupt? Sind Sie mit dem Opfer bekannt oder verwandt?«

»Inspektor Nuno Cabral, Polícia Judiciária Lissabon.«

Gouveia hatte die Frage des jungen Mannes beantwortet, bevor Cabral auch nur den Mund öffnen konnte. Der Mann nahm augenblicklich eine straffere Haltung an. Cabral wollte aufbrausen, aber Gouveia legte ihm eine Hand auf die Schulter, und im letzten Moment beherrschte er sich. Er wollte Gouveia nicht hier vor dem Cabo zur Rede stellen, aber er fühlte sich in die Ecke gedrängt. Und damit nicht genug. Ihm war auf einmal ganz schwindelig. Gouveias Worte brachten Saiten zum Schwingen, von denen er geglaubt hatte, dass sie vor langer Zeit verstummt waren. Hatte er sich getäuscht? Er konnte die Emotion nicht definieren, die sich um sein Herz klammerte. Dennoch würde er das später mit Gouveia klären müssen.

»Verzeihung, Inspektor, aber wie sind Sie so schnell aus Lissabon hierhergekommen? Und wieso Lissabon? Dies hier ist doch der Zuständigkeitsbereich von Setúbal.«

»Reiner Zufall. Ich habe privat in Sines zu tun. Sind denn die Kollegen aus Setúbal schon benachrichtigt?«

Cabral hatte sich wieder gefasst.

»Jawohl, aber vor morgen wird hier niemand erscheinen.«

»Lassen Sie mich den Tatort ansehen?«

Aus dem Augenwinkel nahm Cabral das Grinsen von Gouveia wahr. Sie würden reden müssen, später. Nur weil er einen Blick auf den Tatort werfen wollte, hieß das noch lange nicht, dass er sich darüber hinaus einmischen oder womöglich länger bleiben würde. Gouveia glaubte doch nicht ernsthaft, dass er sich damit ködern ließ.

Er ging hinüber zu dem einfachen Haus, welches typisch war für die ländlichen Regionen im Alentejo. Es war eingeschossig, weiß getüncht und hatte einen leuchtend blauen Sockel. Allerdings war auf die übliche blaue Umrandung von Fenstern und Tür verzichtet worden. Ein paar rote Dachziegel fehlten. In der Dunkelheit wirkte das Dach wie ein Mund mit lückenhafter Zahnreihe. Wie bei vielen älteren Häusern dieser Art, befand sich die Toilette in einem separaten kleinen Anbau. Oft waren sie mit einem Heizlüfter ausgestattet, der an der Wand oder unter der Decke hing, damit die Dinge, die man dort eben so erledigte, auch in der kühleren Jahreszeit so angenehm wie möglich auszuführen waren. Dieser Anbau wurde in der Regel aus Zement gebaut, aber auch heute gab es noch viele ältere Modelle aus Holz. Aber eines hatten alle gemeinsam: Sie waren fensterlos. Es war nicht mehr als eine Zelle.

Man ließ Cabral passieren, ohne nach einem Dienstausweis zu verlangen. Sein Glück, denn nachdem er den Dienst quittiert hatte, besaß er keinen mehr. Er hatte ihn, den Protest seines Vorgesetzten ignorierend, zusammen mit seiner Dienstwaffe abgegeben.

Die GNR hatte Scheinwerfer aufgebaut, und Cabral kam sich vor, als wäre er an einem Set für ein Fotoshooting. Es war ganz und gar surreal. Er ging auf das Häuschen zu und versuchte erst einmal, sich aus ein paar Metern Distanz ein Gesamtbild zu machen. Der Tote saß auf dem Toilettensitz, war aber vollständig angekleidet. Er war ein kräftig gebauter Mann gewesen. Nun aber war er in sich zusammengesunken wie ein schlaffer Getreidesack und lehnte, zur Seite gekippt, an der Wand. Nur der Enge des Häuschens, dessen Grundfläche sich auf nicht viel mehr als einen Quadratmeter belief, war es zu verdanken, dass er nicht zu Boden gefallen war. Cabral trat näher heran. Blut war dem Toten über den Nacken in den Hemdkragen gelaufen und zu fast schwarzen Krusten getrocknet.

Er muss einen Schlag auf den Hinterkopf bekommen haben, vermutete Cabral. Aber das konnte nicht hier drinnen passiert sein. Niemand hätte genug Platz gehabt, um hier hinter dem Mann zu stehen. Also war der Fundort nicht der Tatort. Die Hände des Toten waren auf dem Rücken mit einem einfachen Stück Wäscheleine zusammengebunden. Er hatte außerdem einen breiten Streifen Klebeband über dem Mund. Warum hatte man den Mann nicht dort liegen gelassen, wo man ihn niedergeschlagen hatte? Und hatte der Täter Fesseln und Klebestreifen schon vor dem Schlag angebracht oder erst danach, als er das Opfer in dieses Häuschen geschleppt hatte? War das Opfer zu dem Zeitpunkt nur bewusstlos gewesen oder hatte der Täter eine Leiche an diesen bizarren Ort gebracht? Warum dieser Umstand? War das Opfer hier erstickt? Nein, der Täter hatte den Klebestreifen nur über den Mund geklebt und die Nase frei gelassen. Ihn ersticken zu lassen, war also nicht seine Absicht gewesen. Cabral trat noch dichter heran und ging in die Hocke. Etwas Helles auf der linken Wange des Toten fiel ihm auf, als hätte ihm jemand etwas ins Gesicht gemalt.

»Hat jemand eine Taschenlampe?«, rief er zurück zu den beiden Männern.

Der Cabo brachte ihm eine schwere Maglite.

»Haben Sie etwas gefunden?«

»Ich will mir nur eine Sache näher ansehen.«

Cabral kniete nun direkt vor dem Toten. Und dann sah er, dass das Weiße auf der Wange nicht aufgemalt worden war. Es handelte sich um eine Pigmentstörung, die sich in der Form eines Sterns fast über die ganze Wange zog. Außerdem bemerkte er, dass auf einer Seite der Innenwand, unterhalb des Heizlüfters, Spuren waren, als hätte jemand mit einem Gegenstand daran gekratzt oder geschabt. Warum an der Seitenwand und nicht an der Tür? Wenn der Mann hier drinnen noch gelebt hatte, musste er doch versucht haben, sich irgendwie zu befreien.

Vielleicht sind die Spuren auch schon älter, dachte Cabral.

Er warf Gouveia und dem Cabo einen Blick über die Schulter zu. Sie waren wieder in ein Gespräch vertieft, und niemand nahm von ihm Notiz. Also erhob er sich und betrat das Haus von Óscar Lima, um sich umzusehen. Drinnen war ein weiterer Mann der GNR noch dabei, aus verschiedenen Blickwinkeln Fotos zu machen. Das Chaos hier ließ vermuten, dass ein Kampf stattgefunden hatte. Über den Steinboden verstreut lagen Zeitungen und Artikel, die fein säuberlich ausgeschnitten worden waren.

»Was glauben Sie«, fragte der Cabo, »wie ist der Mann gestorben?«

»Ich weiß es nicht. Es gibt hier zwar überall Blutspuren, aber wenn der Mann hier erstochen worden wäre, müsste es mehr sein.«

»Sie meinen deswegen?«

Der Cabo deutete auf eine Schere, die auf dem Boden inmitten all der Papierschnipsel lag. Cabral nickte.

»Sie ist ja auch sauber«, sagte der Mann jetzt.

»Der Täter kann sie abgewischt haben, aber es könnten zumindest Fingerabdrücke zu finden sein.«

Cabral wollte keine Spuren zerstören, die für die Kollegen aus Setúbal eventuell noch von Bedeutung sein konnten. Er blieb am Rande des Durcheinanders stehen, beugte sich vor und nahm einen der Zeitungsartikel vorsichtig zwischen zwei Fingerspitzen. Es ging um die Ausstellung, von der Gouveia erzählt hatte. Handelten alle Artikel davon? Vielleicht hatte der alte Mann sie sich als Erinnerung ausgeschnitten, und dabei hatte sein Mörder ihn dann gestört.

Cabral hatte genug gesehen. Im Augenblick konnte er sich keinen Reim darauf machen, was hier geschehen war, aber die Ermittler aus Setúbal würden am nächsten Tag eintreffen und ihre Arbeit aufnehmen. Der Tote käme ins Hospital nach Santiago do Cacém. Dort gab es eine rechtsmedizinische Abteilung. Bis dann Ergebnisse vorlagen, wäre er schon längst wieder in Lissabon. Er wandte sich ab, trat aus dem Haus und ging hinüber zu Gouveia, der noch immer ins Gespräch vertieft war.

»Ah, Nuno. Was hast du …«

»Ich habe mich nur umgesehen. Hat eine Spurensicherung bereits stattgefunden?«, richtete er seine Frage an den Cabo.

»Das sprengt den Rahmen unserer Möglichkeiten. Wir sind ja keine Spezialisten. Alles bleibt, wie es ist, bis die PJ eintrifft. Die bringen ihre Experten mit und kümmern sich dann um alles.«

»Sie versiegeln den Tatort?«

»Selbstverständlich.«

»In Ordnung. Lassen Sie uns gehen, Mestre«, wandte sich Cabral an Gouveia.

Der verabschiedete sich, und sie machten sich auf den Weg zum Auto. Schweigend, denn jeder hing seinen Gedanken nach. Das war jedenfalls das, was Cabral annahm. Doch kaum saßen sie im Auto und hatten die Türen hinter sich zugeschlagen, platzte es aus Gouveia heraus, während er ihm auffordernd den Ellenbogen in die Seite stieß, was Cabral nicht leiden konnte.

»Und? Was denkst du? Was ist hier passiert?«

Cabral hätte beinahe aufgelacht. »Woher soll ich das wissen?«

Gouveia rollte mit den Augen.

»Aber dein Eindruck, Nuno, wie ist der?«

»Was soll ich denn für einen Eindruck haben? Alles, was ich gesehen habe, war ein Scheißhaus, in dem ein Toter auf dem Klo saß!«

Ob aus Empörung über seine Wortwahl oder aus Enttäuschung – Gouveia ließ geräuschvoll die Luft aus seinen aufgeblähten Wangen entweichen und verpasste dann dem Lenkrad einen Hieb. Cabral starrte aus dem Seitenfenster.

»Warten Sie es einfach ab. Setúbal ist informiert, die nehmen ihre Arbeit auf, und dann werden wir sehen.«

Zu spät bemerkte Cabral, dass er wir gesagt hatte. Auch Gouveia war es nicht entgangen. Versöhnt blickte er ihn von der Seite an.

»Aber es interessiert dich schon, was hier passiert ist, oder etwa nicht?«

»Selbst wenn. Ich werde mir bestimmt keine Probleme mit den Kollegen einhandeln, weil ich meine Kompetenzen überschreite und in deren Ermittlungen herumpfusche. Und welche Kompetenzen überhaupt? Ich hab nicht mal mehr eine Marke. Und ich will auch keine mehr«, schob er lauter als beabsichtigt nach, als Gouveia nochmals tief Luft holte, um erneut etwas einzuwenden.

Den Rest des Weges schwiegen sie. Zurück in der Altstadt parkte Gouveia den Wagen an der alten Stelle vor der Junta de Freguesia. Sie stiegen aus und schlugen die Türen zu.

»Ich könnte jetzt ein Bier vertragen«, sagte Gouveia.

Cabral ging es nicht anders, auch wenn er lieber endlich etwas gegessen hätte. Aber dafür war es jetzt schon zu spät. Er würde wohl nirgendwo mehr etwas bekommen.

»In Ordnung. Unter einer Bedingung.«

Gouveia begriff sofort, was er meinte.

»Wir reden nicht mehr über diese Sache. Einverstanden.«

5

Sie hatten eine Tasca in der Altstadt gefunden, die noch geöffnet war, und saßen dort nun bei einer kalten Flasche Superbock zusammen. Traditionell trank man in einer Tasca eher Wein, der oft direkt aus kleinen Fässern ins Glas gefüllt wurde. Doch heutzutage hatten die Inhaber das Angebot längst an fast alle Wünsche der Gäste angepasst. Auf der Theke und den schlichten, mit Tischdecken aus billigem Kunststoff versehenen Tischen, standen Schälchen mit Pistazien oder Tremoços. Die in Salzwasser eingelegten Lupinenkerne wurden nicht ohne Hintergedanken überall angeboten. Fing man einmal an zu knabbern, konnte man gar nicht mehr anders, als laufend ein neues Getränk zu bestellen.

»Und wie geht es Ihnen nun, Mestre?«, begann Cabral das Gespräch mit einer unverfänglichen Frage, auf die er früher am Abend keine Antwort bekommen hatte, weil sich die Ereignisse überschlagen hatten.

Gouveia seufzte und winkte ab.

»Ich bin kein junger Mann mehr. Ich soll kürzertreten, hat der Arzt gesagt. Und du kennst meine Frau. Die hat ein Auge auf mich.«

»Seien Sie froh. Sie meint es gut.«

Dann blitzten Gouveias Augen plötzlich auf.

»Morgen fahre ich Richtung Cercal. Da gibt es eine alte Windmühle, die abgerissen werden soll. Ich will Fotos machen und versuchen, Investoren zu finden, die sie stattdessen instand setzen. Ich bin noch nicht sicher, wem sie früher gehörte, aber ich habe da ein paar alte Dokumente aus dem Stadtarchiv studiert …«

Cabral lehnte sich zurück und stopfte sich eine Handvoll Nüsse in den Mund. Mário Gouveia war jetzt ganz in seinem Element. Gab es etwas zu dokumentieren und archivieren oder zu erhalten, dann war er zur Stelle. Es war seine Leidenschaft, die Stadtgeschichte zu recherchieren und ungeklärten Familien- und Besitzverhältnissen auf die Spur zu kommen. Er war es, der den Bürgermeister immer wieder unter Druck setzte, Geld aus der Stadtkasse dafür einzusetzen, den historischen Stadtkern, die typische Architektur und Zeitzeugen in Form von Gebäuden aller Art zu restaurieren, statt sie abzureißen. Das machte ihm den Bürgermeister nicht gerade zum Freund, denn der hatte meist ganz andere Pläne, die in der Regel mit dem Wort Modernisierung zusammengefasst werden konnten. Auch hierin unterschied sich Gouveia von Cabrals Vater. Der hatte Objekte aller Art berufsbedingt lediglich als Kapitalanlage betrachtet, aber niemals als das Zuhause von jemandem, dessen Mauern Geschichten bargen, die es zu bewahren und zu erzählen galt.

»Deiner Mutter hätte das gefallen. Die alte Mühle wäre ein wunderbares Motiv für sie gewesen«, hörte er Gouveia jetzt sagen, und es versetzte ihm einen Stich.

»Ja, sie liebte es, die Lebensgeschichte von Menschen in Bildern festzuhalten.«

»Sie war eine leidenschaftliche und hervorragende Fotografin«, bestätigte Gouveia.

Cabral starrte auf das Etikett seiner Bierflasche und schweifte in Gedanken ab in die Vergangenheit. So oft hatte seine Mutter ihn auf eine ihrer Fototouren mitgenommen. Nur nicht an dem entscheidenden Tag. Da war sie ganz allein gewesen.

»Willst du mitkommen nach Cercal?«, fragte Gouveia.

»Danke, aber dafür bin ich nicht in Form. Ich werde mich ausruhen und auf Montag warten. Ich habe heute Nachmittag meinen Termin mit dem Notar verschlafen, und nun muss ich zwei Tage länger bleiben, bis ich meine Angelegenheiten in Ordnung bringen und zurück nach Lissabon fahren kann.«

Und dann stellte Gouveia die Frage, die ihm vermutlich schon die ganze Zeit unter den Nägeln gebrannt hatte.

»Wann wirst du wieder arbeiten?«

»Woher wissen Sie überhaupt von meiner Auszeit?«, stellte Cabral die Gegenfrage, nicht ohne Bitterkeit.

»Mensch, Nuno, es stand in der Zeitung. Einer von Lissabons erfolgreichsten Ermittlern verschwindet von heute auf morgen nach Angola und kommt dort bei einer Explosion beinahe ums Leben. Was glaubst du, was hier alles spekuliert wurde?«

»Was denn?«, fragte Cabral gereizt.

»Dass es ein Anschlag war, weil du an einer ganz heißen Sache dran warst.«

»Unsinn. An gar nichts war ich dran. Ich war nicht einmal im Dienst. Um genau zu sein, war ich dort drüben nie im Dienst. Es war einfach ein beschissener Unfall. Noch ein Bier, Mestre?«

Gouveia nickte, und Cabral besorgte den beiden zwei weitere Flaschen.

»Was hast du eben gemeint? Warst du nicht im Polizeidienst in Angola?«

»Nicht direkt. Ich war Lehrer, wenn man es genau nimmt. Ausbilder an der Polizeischule von Luanda.«

»Ich hatte keine Ahnung.«

»Natürlich nicht. Niemand wusste es. Das Angebot kam genau zum richtigen Zeitpunkt. Ich hätte vermutlich auch einen Posten als Fahrer des Polizeichefs angenommen, um hier wegzukommen. Und ich hatte nicht das schlechteste Leben dort.«

Es entstand eine kleine Pause, in der Cabral gewissen Erinnerungen nachhing und andere zu verdrängen versuchte.

»Weißt du, Nuno, als ich dich vorhin bei Galegos sitzen sah, dachte ich für einen Moment, du würdest jetzt in Sines bleiben.«

»Nein, auf keinen Fall. Zu viele Erinnerungen. Lissabon ist genau richtig für mich.«

»Wieder zu arbeiten, wäre genau richtig für dich. Ich kenne dich doch, Nuno. Zu viel Zeit zum Nachdenken hat noch niemandem gutgetan.«

Cabral stierte erst auf die Tischplatte und leerte dann in großen Zügen die Flasche. Gouveia nahm es besorgt zur Kenntnis.

»Zu viel Zeit nicht, und zu viel Alkohol auch nicht.«

Nur wenige Menschen durften so offen mit ihm reden. Gouveia gehörte zu ihnen. Cabral wusste ja selbst, dass er recht hatte. Er war erst achtunddreißig Jahre alt, aber dunkle Schatten lagen unter seinen müden Augen, und tiefe Falten hatten sich um seinen Mund ins Gesicht gegraben. Vielleicht hatte er sich deshalb den dichten schwarzen Bart stehen lassen, damit man diese nicht sah.

»Nuno, nimm mir nicht übel, was ich jetzt sage, aber du siehst aus wie ein Clochard.«

Jetzt brach Cabral in lautes Gelächter aus. Er sah an sich hinunter. Seine cognacfarbene Wildlederjacke war abgetragen, und die zu langen Ärmel seines Wollpullovers lugten sicher zehn Zentimeter aus den Jackenärmeln hervor und verdeckten zur Hälfte seine Hände. Wenn er sich die Ärmel hochschob, konnte man die Lederbänder sehen, die um die Handgelenke geknotet waren. Manche geflochten, eines mit einem massiven Bronzeverschluss in Form eines Ankers. Aber auch dann waren die Tätowierungen noch verdeckt, die beide Oberarme zierten, nautische Motive. Eines davon war ein Kompass.

Damit ich nicht vom Weg abkomme, hatte er dem Tätowierer scherzhaft seinen etwas klischeehaften Wunsch begründet. Er hatte damals nicht geahnt, wie nahe am Abgrund er sich nur wenig später bewegen würde.

Seine Jeans war ausgeblichen und die Hosenbeine einmal umgeschlagen, da sie genau wie seine Ärmel eigentlich zu lang waren. Das Highlight seines Outfits allerdings waren die Schnürboots an seinen Füßen. Sie waren, und das widersprach Gouveias Vergleich, aus feinstem Leder. Allerdings in Smaragdgrün.

»Bohemien gefiele mir besser, Mestre.«

Nun war es Gouveia, der lachte.

»Das kann ich mir vorstellen. Das hast du von deiner Mutter, die dich schon als Kind in ihre Künstlerkreise mitgenommen hat.«

Es stimmte, seine Mutter hatte ihm sicher den Hang zu einem unkonventionellen Lebens- und Kleidungsstil mitgegeben. Ein Wunder, dass er dennoch die solide Laufbahn eines Kriminalinspektors eingeschlagen hatte. Gouveia konnte offenbar seine Gedanken lesen.

»Also?«, fragte er. »Willst du wirklich nicht zurück in den Polizeidienst?«

»Es ist genug jetzt.«

»Aber ich hab dich vorhin doch gesehen. Das war vertrautes Terrain für dich, da musst du doch …«

Cabral stand auf, kramte aus seiner Hosentasche ein paar Münzen und warf sie auf den Tisch.

»Nuno, nun warte doch. Willst du nicht wenigstens erzählen, warum du dich weigerst, auch nur darüber nachzudenken?«

»Woher wollen Sie wissen, wie oft ich schon darüber nachgedacht habe?«, zischte Cabral jetzt wütend. »Und die Antwort lautet nein. Ich will nichts erzählen. Ich brauche keine Therapie. Ich will nur meine Ruhe haben.«

»Aber …«

»Adeus, Mestre.«

Cabral drehte sich um und ging zum Tresen. Er ließ sich noch zwei weitere Flaschen Bier geben und verließ dann die Tasca.

6

Zu seinem eigenen Erstaunen hatte Cabral gut geschlafen. Alptraumfrei und ohne nächtliche Wanderungen durch das Zimmer. Nicht dass er mit Gouveia jemals über seine Schlafstörungen gesprochen hätte, aber falls doch, würde der gewiss behaupten, den ruhigen Schlaf der letzten Nacht hätte er der Anwesenheit am Tatort zu verdanken, weil es genau das war, was ihm gefehlt hatte. Und eben deshalb würde Cabral den Mund halten.

Jetzt streifte er durch die Gassen von Sines, denn er musste die grimmigen Gedanken an das abrupte Ende des gestrigen Abends loswerden. So waren Gouveia und er noch nie auseinandergegangen. Mit jedem Schritt stampfte er seinen Unmut in den Asphalt. Er ärgerte sich über Gouveias Hartnäckigkeit. Er ärgerte sich über seine eigene Empfindlichkeit. Und er ärgerte sich über diese ganze vertrackte Situation, in die er da hineingeraten war. Also bewegte er sich ohne Plan, ohne ein bestimmtes Ziel. Nur eines hatte er sich vorgenommen: Er wollte die Orte meiden, mit denen er zu viele Erinnerungen verband.

Er umging die Aussichtsterrasse des Küstenzollamts, von der aus man den gesamten Hafenbereich und die Fischhallen überblicken konnte. Dorthin war er oft gegangen, wenn er Streit mit seinem Vater gehabt hatte. Das Beobachten der immer gleichen Abläufe dort unten hatte ihm vor Augen geführt, dass es Dinge gab, auf die sein Vater keinen Einfluss hatte und dass sich die Welt weiterdrehte, ob mit oder ohne dessen Einverständnis.

Und wenn das heute nicht mehr hilft? Wohin gehe ich dann?

Er lief an der Rückseite der Häuserreihe entlang, die dem Atlantik zugewandt war, und es fühlte sich an, als flüchtete er sich hinter die Kulissen der Bühne, auf der sich einst sein Leben abgespielt hatte.

Das geht so nicht. So kannst du doch nicht weitermachen.

Ein schriller, lang gezogener Ton fuhr ihm durch Mark und Bein. Und da blieb Cabral endlich stehen. Es war lächerlich. Er konnte sich in Sines nicht bewegen, ohne hinter jeder Ecke auf seine Vergangenheit zu stoßen. Es spielte überhaupt keine Rolle, in welche Richtung er sich wandte. Wie konnte er die Sirene vom Fischmarkt vergessen? So oft hatte er gemeinsam mit seiner Mutter auf die Flotte gewartet, die zweimal am Tag mit vollen Netzen vom Meer zurückkehrte. Immer begleitet von einem Schwarm gierig kreischender Möwen, die auf fette Beute hofften. Die Männer luden den Fisch von den Booten ab, wogen ihn in den Hallen und packten ihn in Eis. Dann endlich signalisierte die Sirene, dass der frische Fang zum Verkauf freigegeben war. Das war die beste Zeit für seine Mutter, um Aufnahmen von den Möwen zu machen, an die sie sonst nie so nah herankam. Die Tiere waren so darauf konzentriert, sich die besten Stücke aus den Abfällen von Bord zu stibitzen, dass sie das Klicken einer Kamera nicht störte.

Der Erinnerungsschmerz packte Cabral, und er ließ kraftlos die Schultern hängen.

»Sie müssen tief durchatmen.«

Cabral wirbelte herum. Ein Mann saß auf einer Bank unter einem Baum und genoss offensichtlich den noch jungen Tag. Er war adrett in eine Anzughose und einen Wollpullover gekleidet, aus dessen V-Ausschnitt der gebügelte Kragen eines Oberhemdes lugte. Er hätte ein Bruder von Gouveia sein können, nur wirkte er etwas steifer als der ehemalige Präsident. Bei dem hing im Eifer des Gefechts, wenn er in einer hitzigen Diskussion steckte, schon mal das Hemd aus dem Hosenbund, oder er griff sich am Morgen eines der Oberhemden, die seine Frau noch nicht gebügelt hatte.

»Probieren Sie es einmal. Sie werden sehen, es hilft.«

Was wollte dieser Kerl von ihm? Hatte er ihn die ganze Zeit beobachtet? Cabral spürte den Impuls, wütend zu werden, aber er konnte nicht. Zu wenig feindselig war das Gesicht, das ihn anblickte. Und dann folgte er dem Rat. Er schloss die Augen und atmete die salzige Luft des Atlantiks tief in seine Lungen. Die Geräusche der Stadt, seiner Stadt, hüllten ihn ein, und er ließ sich durch seine Erinnerungen treiben. Es kam ihm wie eine Ewigkeit vor, wie er da so gedankenverloren stand, aber in Wirklichkeit war es wohl nur ein Moment.

»Besser?«

Cabral öffnete die Augen. Der Mann war noch da. Er hatte ihn sich nicht eingebildet.

»Ja, besser. Woher wussten Sie …«

»Ich habe Sie beobachtet.«

Also doch, dachte Cabral.

»Sie schienen vor etwas weglaufen zu wollen. Und damit meine ich nicht nur, dass Sie so ein Tempo draufhatten.«

»Ach ja?«

»Manchmal ist es besser, sich treiben zu lassen, auch wenn es sich anfühlt, als würden uns die Gezeiten des Lebens wie Papierschiffchen auf den Wellen hin- und herwerfen. Aber irgendwann spülen sie uns wieder an Land, und wir bekommen wieder Boden unter die Füße.«

Jetzt wurde es Cabral allmählich doch ein bisschen zu persönlich.

»Verzeihung, kennen wir uns?«, fragte er.

Der Mann blickte ihn amüsiert an.

»Nein. Aber ich habe Sie gestern gesehen, als Sie angekommen sind.«

Cabral musste ausgesprochen verdattert schauen, denn der andere lachte.

»An der Busstation. Ich bin der Vorsteher.«

Es dämmerte Cabral. Der Mann hatte diesen peinlichen Moment beobachtet. Ich will allein sein …

»Sie haben ein gutes Gedächtnis für Gesichter.«

»Ganz recht. An meiner Station entgeht mir nichts.«

Stolz schwang in diesem Satz mit.

»Schon mal über eine Karriere als Detektiv nachgedacht?«, fragte Cabral amüsiert.

»Dafür bin ich wohl schon zu alt. Das überlasse ich Männern wie Ihnen.«

Das musste ja kommen, dachte Cabral. Der Mann wusste wohl, wer er war, und fuhr fort: »Scheußliche Sache, das mit dem alten Óscar. Wer macht denn so etwas? Ein alter Mann …«

»Sie haben also auch schon davon gehört?«

»Natürlich. Gerade hier wird über nichts anderes geredet. Die Leute haben Angst, dass womöglich ein rassistisches Motiv dahintersteckt.«

»Gerade hier?«, fragte Cabral.

Der Mann lachte. Er machte mit einem Arm eine weite Bewegung.

»Hier in der kapverdischen Gemeinde.«

Die kapverdische Gemeinde von Sines. Cabral war wirklich komplett aus der Übung, was seine Aufmerksamkeit betraf. Er hatte gar nicht bemerkt, wie weit er gelaufen war und dass er sich im Bairro Amilcar Cabral befand. Die Siedlung wurde fast ausschließlich von Einwanderern von den Kapverdischen Inseln bewohnt und war nach einem Namensvetter von Cabral, dem Unabhängigkeitskämpfer aus Guinea-Bissau mit kapverdischen Wurzeln, benannt worden.

Mit den Gezeiten treiben lassen, dachte Cabral. Der Mann hatte recht. Cabral war auf wundersame Weise an der richtigen Stelle angespült worden. Er setzte sich zu ihm auf die Bank und hielt ihm die Hand hin.

»Nuno Cabral«, stellte er sich vor. »Kannten Sie Lima?«

Sie schüttelten sich die Hände.

»Acacio Fernandes. Ja und nein. Hier im Bairro kennen sich alle irgendwie untereinander. Óscar Lima hat allerdings außerhalb gewohnt. Er war ein Einzelgänger, aber nicht irgend so ein komischer Kauz. Er war scheinbar einfach zufrieden, wenn er seine Ruhe hatte. Ich hab nur wenige Male ein paar belanglose Sätze mit ihm gewechselt. Aber wenn Sie mehr wissen wollen, sprechen Sie mit Tia Luzia. Sie kannte ihn besser und weiß über alles Bescheid, was hier so geschieht.«

»Wer ist das?«

»Sie ist die Älteste hier im Bairro. Ich kann Sie zu ihr bringen. Sie brauchen schließlich einen Übersetzer, wenn Sie mit ihr reden wollen.«

»Übersetzer?«

Fernandes lachte erneut.

»Sie versteht zwar Portugiesisch, aber sie spricht nur das Kreolisch von den Inseln.«

»Und Sie sprechen Kreolisch?«

»Meine verstorbene Frau kam von den Kapverden. Von ihr habe ich es gelernt. Nach ihrem Tod bin ich in der Siedlung geblieben. Ich mag die Menschen hier, und so fühle ich mich Maria immer noch nah.«

»Verstehe. Aber ich habe nichts mit den Ermittlungen zu tun. Heute noch kommt der zuständige Trupp aus Setúbal.«

Doch Acacio Fernandes hörte gar nicht zu.

»Da kommt Tia Luzia gerade. Na los, wir gehen zu ihr.«

Ein Stück weiter die Straße hinunter rückte sich eine alte Frau einen der Stühle zurecht, die an der Stirnseite eines Hauses unter einem winterkahlen Feigenbaum standen. Fernandes hatte sich schon in Bewegung gesetzt, und Cabral stand auf und folgte ihm. Er hielt sich im Hintergrund und musterte die alte Frau, während Fernandes einige Worte zur Begrüßung mit ihr wechselte.

Tia Luzia war eine außergewöhnliche Erscheinung. Sie trug eine bunt karierte Kittelschürze und hatte sich ein ebenfalls in allen Farben gemustertes Tuch um den Kopf geschlungen. Nur an der Stirn und über den Ohren lugte schwarzes Haar hervor, das von vereinzelten weißen Strähnchen durchzogen war. Sie trug eine feine Goldkette um den Hals, und die Ohren zierten goldene Kreolen, klein und dezent und nicht vom Durchmesser eines Armreifs, wie sie junge Frauen gerne trugen. Die Haut der sicherlich mindestens achtzigjährigen Frau war nicht durchscheinend und knitterig wie Pergament, sondern fest wie Leder, aber mit tiefen Falten, als hätte man sie hineingeschnitzt.

Fasziniert war Cabral jedoch von etwas ganz anderem: Tia Luzia rauchte eine zierliche, kleine Pfeife aus poliertem Holz, die gerade einmal so lang und dick war wie einer ihrer Finger. Lässig hing diese in einem Mundwinkel. Da ihre Zahnreihe schon einige Lücken aufwies, wirkte diese Partie ihres Gesichts irgendwie eingefallen und seltsam verschoben.

Fernandes erklärte ihr währenddessen wohl, wer Cabral war und worum es ging. Sorgenvoll wiegte sie den Kopf hin und her. Und dann begann sie zu sprechen, melodische Wörter, von denen Cabral nur wenige verstehen konnte. Irgendwann legte Fernandes ihr die Hand auf den Arm und signalisierte, dass sie eine Pause machen sollte, damit er für Cabral übersetzen konnte.

»Tia Luzia sagt, niemand hier kann sich vorstellen, wer dem alten Lima so etwas angetan haben sollte. Sicher niemand aus der Gemeinde und auch niemand anderes aus Sines. Óscar hatte keine Feinde, dafür hat er viel zu zurückgezogen gelebt.«

»Ist ihr nie etwas zu Ohren gekommen über einen Streit mit irgendjemandem?«

Tia Luzia sprach weiter.

»Nein«, antwortete Fernandes. »Óscar war bescheiden, hat keine Ansprüche gestellt. Leben und leben lassen war die Devise, nach der er lebte.«

»Hatte er Familie? Irgendwelche Angehörigen? Jemanden, der ihm nahestand?«

»Nein, er war nicht verheiratet und hatte keine Kinder. Er kam damals nach der Revolution allein nach Sines. Damals hieß es, er hätte eine Familie, die nachkommen sollte, aber das ist nie passiert.«

»Hat er selbst das damals erzählt?«

»Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Das ist so lange her, dass niemand mehr weiß, ob es vielleicht auch nur ein Gerücht war.«