9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

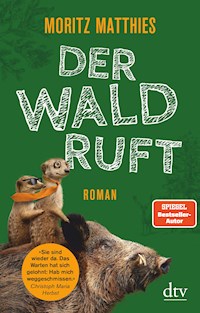

- Herausgeber: dtv

- Kategorie: Krimi

- Serie: Erdmännchen-Krimi

- Sprache: Deutsch

Der neue Erdmännchen-Roman von Bestsellerautor Moritz Matthies So kann es gehen: Der Berliner Zoo braucht Geld, und Zoochef Windhoeck verhökert kurzerhand den Clan der beliebten Erdmännchen an ein Gartencenter im eiskalten Oslo. In letzter Sekunde gelingt dank Ray und Rufus die Flucht. Völlig erschöpft und mit nichts als dem felligen Leben landet der Clan nach langer Irrfahrt in einem lauschigen, Sicherheit verheißenden Wald. Doch die Idylle trügt, denn die Waldbewohner, allen voran Keiler Herrmann, sind alles andere als begeistert von den Neuen. Als ausgerechnet Rufus sich in eine Häsin verguckt, Ray einen Discoschuppen aufzieht und ein paar junge Erdmännchen mit halluzinogenen Früchten experimentieren, eskaliert der Konflikt …

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 342

Veröffentlichungsjahr: 2021

Ähnliche

Über das Buch

Rufus’ und Rays Tage als putzige Attraktion des Berliner Zoos sind gezählt. Direktor Windhoeck hat kurzerhand den gesamten Erdmännchenclan an ein Gartencenter in Oslo verkauft. Obwohl Chef Rocky entscheidet, dass man das Heimatgehege niemals verlassen wird, schmieden Rufus und Ray einen Fluchtplan. Und tatsächlich gelingt es den Erdmännchen dank der beiden Brüder, in letzter Sekunde aus dem Zoo auszubüxen. Nach einer gefährlichen Irrfahrt durch Berlins Kanalisation und auf reißenden Flüssen landen sie schließlich in einem unbekannten Wald.

Doch der Traum vom freien und wilden Leben hat gleich mehrere Haken: Die einheimischen Waldtiere sind nicht nur enorm stolz auf ihre deutschen Wurzeln, alles Neue wird zudem misstrauisch beäugt. Vor allem der machtgierige Keiler Herrmann möchte die Eindringlinge schnellstens loswerden. Was Rufus und Ray nicht davon abhält, den deutschen Wald gehörig aufzumischen …

Von Moritz Matthies sind bei dtv außerdem erschienen:

Da ist was im Busch

Schiffe versenken

Moritz Matthies

DERWALDRUFT

Roman

Für Bilal und Amr

Für Ruba, Al Mouayad, Sizo und Kinan

1

Neuerdings bin ich immer als Erster im Bau wach. Weiß gar nicht, was das soll. Als würde mir was fehlen oder so. Dabei habe ich eigentlich alles: eine gemütliche Kammer, ein – ich sag jetzt mal – »funktionierendes« Familienleben als Teil eines dreißigköpfigen Erdmännchenclans, dessen Mitglieder zwar voll abnerven, aber dann auch wieder ganz okay sind. Familie eben. Festgelegte Fütterungszeiten, ausgewogenes Essen, medizinische Versorgung. Sogar einen Pool haben sie uns ins Gehege gebaut. Wie ein All-inclusive-Urlaub auf Lebenszeit. Was will man mehr?

Im Frühjahr, als wir aus dem Steinhaus wieder ins Freigehege gezogen sind, da waren ein paar von uns irgendwie abgespannt und nicht so gut drauf, also eigentlich alle. Ist auch den Zoobesuchern aufgefallen, die von unserer Quirligkeitsperformance eher enttäuscht waren. Doktor Jennings, der oberste Tierquäler dieser Einrichtung, warf einen Blick ins Gehege, sagte »B12 und Eisen« und trollte sich wieder. Wir dachten schon, als Nächstes fliegt uns das Gehege um die Ohren – B12 und Eisen, klang irgendwie gefährlich –, aber alles, was passierte, war, dass Zoodirektor Windhoeck eine Ernährungsberaterin kommen ließ, die etwas von ausgewogener Diät faselte und sich ebenfalls trollte.

Seitdem mischt Pfleger Silvio uns zerstückelte Trockenfrüchte ins Fleisch und glaubt, wir würden es nicht merken. An unserer Abgespanntheit haben die übrigens nichts geändert. Rufus vermutet ja eine psychische Ursache und dass die uns lieber dieses Zeug ins Essen mischen sollten, Fluoirgendwas, aber das passiert sowieso nicht, denn wenn der Arzt Fluodingsbums verschreibt, bröselt Silvio nur irgendwelche Vitamine ins Futter und vertickt die Psychotabletten unter der Hand, so wie bei Heiner und seiner Familie.

Dass unser Clan aus »dreißig« Erdmännchen besteht, ist übrigens eine unbewiesene Behauptung meines kleinen Bruders. Rufus ist nämlich im Hauptberuf Genie. Ich finde, dreißig klingt nach ganz schön viel. Was stimmt. Wir sind echt viele. Aber Rufus könnte auch Millionen sagen oder so. Klingt geil, Millionen. Als wäre man reich. Überprüfen kann ich’s nicht. Mein Chipsatz gibt’s nicht her. Was Mathe angeht, hab ich nur drauf, was so ziemlich jedes Erdmännchen draufhat, sogar die Peilos aus dem vierten Wurf. Bis sechs oder acht kann ich Sachen ganz gut auseinanderhalten, also Mandarinen oder so, wenn die nebeneinanderliegen. Aber alles, was drüber ist, ist entweder viele oder sehr viele. »Sehr viele« ist, wenn’s verschwimmt und man die einzelnen Sachen nicht mehr auseinanderhalten kann. Millionen vermutlich. Millionen klingt nach sehr viele.

Dabei fällt mir ein: Gestern hab ich bei meiner morgendlichen Runde durch den Zoo am Ablaufrohr hinter dem Versorgungsschuppen eine Feuerkäferpopulation entdeckt. Alter, das waren garantiert eine Million oder so. Ich hab gefressen und gefressen, und die wurden einfach nicht weniger. Das ist eine gute Definition, finde ich: Wenn du viele frisst und danach immer noch so viele übrig sind wie vorher, dann sind es »sehr viele«. Kein schlechter Gedanke für vor dem Frühstück.

Ich schlage den Deckel zurück, krieche aus meiner Laptoptasche, trete in den Gang und lausche. Alle noch am Pennen, der gesamte Clan. Wie üblich röchelt Pa im Schlaf, Altersasthma. Das Echo hallt durch die Gänge. Klingt definitiv nach etwas, das zu Ende geht. Sein Geist hat sich schon vor geraumer Zeit verabschiedet und kommt nur noch auf Stippvisite vorbei. Dann klopft Pa Rocky – seinem Erstgeborenen und außerdem unser Clanchef – aufmunternd auf die Schulter, schenkt Roxane, dem einzigen Weibchen aus dem ersten Wurf, ein Lächeln und nickt Rufus respektvoll zu. An mir trottet er vorbei. Der Blick, den er mir dabei zuwirft, lässt sich folgendermaßen übersetzen: Ich glaub, ich hab dich schon mal gesehen. Oder auch nicht.

Früher hat mir das jedes Mal einen ziemlichen Stich versetzt, so richtig, körperlich, aber, interessant: Auch damit kann man seinen Frieden machen. Ui, das war schon der zweite krasse Gedanke. Und das, bevor irgendeins meiner Geschwister auch nur die Augen aufgeschlagen hat.

Ich schleiche durch unseren Geheimgang hinüber ins Flamingogehege, schiebe die Platte, die den Gang verschließt, zur Seite, halte mein empfindliches Näschen in die Berliner Morgenluft, höre, wie der erste ICE durch den Bahnhof rauscht, sehe die erleuchteten Fenster der Schlaflosen im Waldorf Astoria und weiß: Das wird ein guter Tag. Ein Tag wie jeder andere.

Von den Großsäugern ist noch keiner im Freien. Im Vorbeigehen werfe ich einen Blick in das Haus von Ursula und Justus, über dessen Ausgang immer ein Licht brennt. Als hätten sie Schiss im Dunkeln. Die Breitmaulnashörner schlafen einträchtig, Hintern an Hintern. Aus meiner Perspektive sehen ihre Ärsche aus wie zwei Asteroiden kurz vor dem Einschlag. Beeindruckend.

Bei Nicole und Heiner, dem Elefantenpaar, ist ebenfalls noch nichts los. Ihr Sohn Benjamin ist übrigens ganz cool. Wenn er in Stimmung ist, lässt er mich manchmal auf seinem Rüssel rutschen oder setzt mich auf seinen Kopf. Er mag es, wenn ich ihn an der Stelle hinter den Ohren kratze, wo sich immer diese Kruste bildet, die der Pfleger gern übersieht. War eine üble Sache, damals, als sie seinen Vater Heiner betäubt und bei Nacht und Nebel die Stoßzähne abgesägt haben. Aber ein Gutes hat es auch gehabt: Seither sind Heiner, Nicole und Benjamin die liebevollste Familie, die man sich denken kann.

Auf halbem Weg zu den Antilopen sehe ich, dass sich bei den Wassertieren bereits etwas tut. Der südafrikanische Seebär und der Kurzkrallenotter befinden sich logisch noch im Tiefschlaf. Die könntest du nachts in einen anderen Zoo verlegen, und sie würden es nicht merken. Aber zwei von den Pinguinen sind bereits wach, und auch wenn ich kaum ihre Umrisse erkennen kann, weiß ich natürlich, um wen es sich handelt: Skipper und Ping.

Ja, ist mir schon klar, was ich damit jetzt für eine Reaktion auslöse: »Skipper und Ping! Oh, die sind ja soooo süß!« Die Ärmsten, haben wochenlang versucht, ein adoptiertes Ei auszubrüten, und dann ist es zerbrochen, und es war gar nichts drin, weil es nicht befruchtet war, und dann waren die beiden sooo traurig. Seitdem kommen von überall her Schulklassen angefahren und heulen den Weg voll, und alles nur, weil zwei schwule Königspinguine versucht haben, ein unbefruchtetes Ei auszubrüten.

Inzwischen – so blöd können auch nur Pinguine sein – haben sie ein neues Ei adoptiert und bebrüten es eifrig. Wenn Rufus recht hat, was leider viel zu oft der Fall ist, nämlich praktisch immer, dann ist es wieder ein unbefruchtetes, weil er nämlich sonst längst hätte schlüpfen müssen, der Nachwuchs. Mit anderen Worten: Unserem schwulen Pinguinpärchen wird erneut das Herz gebrochen werden, und ganz Berlin, das mit den beiden gehofft und gebangt hat, wird in Tränen zerfließen und Liebesschlösser mit den eingravierten Namen Skipper & Ping am Zaun anbringen und Regenbogenfahnen ans Gehege knoten als Zeichen des Mitgefühls und der ewigen Liebe zwischen Skipper und Ping. Als müsste sich einer der beiden Sorgen machen, dass der andere fremdgehen oder sich einen neuen Partner suchen könnte. Wir sind hier zwar in Berlin, aber die Auswahl an schwulen Pinguinen in der Stadt ist ausgesprochen überschaubar. Es sind genau zwei.

»Hast du’s?«, höre ich Skipper flüstern, »hast du’s?«

»Natürlich hab ich’s«, flüstert Ping zurück, »was denkst du denn?«

»’tschuldigung«, sagt Skipper, »ich wollte nicht …«

»Ja, ja, weiß ich doch. Schon gut.«

»Wirklich? Du bist mir nicht böse?«

»Sei nicht albern.«

Ich höre, wie sie erst ihre Schnäbel und anschließend ihre Gefieder aneinander reiben. Schließlich verschmelzen ihre Umrisse zu einem, und sie kauern sich über ihr Ei, vereint in dem seligen Wunsch, eines Tages Nachwuchs zu bekommen.

Ich gebe zu: Vielleicht bin ich ein klitzekleines bisschen eifersüchtig. Einerseits nerven Skipper und Ping wie Hölle, andererseits geht einem das schon zu Herzen, wenn man sieht, was für einen Tanz die wegen eines unbefruchteten Eis aufführen.

Es ist nur so, dass, solange ich zurückdenken kann, wir die beliebteste Attraktion im Zoo sind, also waren, number one, unangefochten. Bis Skipper und Ping ihr dämliches Ei adoptiert haben. Seitdem sind schätzungsweise eine Millionen Kinder an unserem Gehege vorbeigetrottet, haben Mandarinenschalen reingeworfen und gerufen: »Wo sind denn jetzt die Pinguine? Du, Frau Müller, wir wollen die schwulen Pinguine!«

Mir kommt ein krasser Gedanke, das ist dann schon der dritte heute. Noch ein paar davon, und ich bin bei »viele« angelangt. Hier der Gedanke: Im Grunde sollte ich mich für Skipper und Ping freuen. Eifersucht ist sowieso doof. Wir waren so lange die Nummer eins, da ist es doch schön, wenn jetzt mal andere dran sind. Nummer zwei ist auch cool. Wobei mir einfällt: Seit die Eisbären Nachwuchs bekommen haben, sind wir auch nicht mehr die Nummer zwei. Aber auch als Nummer drei lässt es sich leben. Das war dann wohl der vierte krasse Gedanke heute Morgen.

2

Na, kleiner Mann.«

Aus dem Nichts springt mich eine Unterweltstimme an. Vor Schreck mache ich einen Satz, als sei ich auf ein unisoliertes Stromkabel getreten. Falls sich jemand fragt: Ja, ich weiß, wie sich das anfühlt.

»So früh am Morgen schon unterwegs?«

Zurück zu der Stimme: Die kommt logisch nicht aus dem Nichts. Nichts kommt wirklich aus dem Nichts. Sagt man nur so. Es ist Kong, der mich, kurz bevor ich wieder an unserem Gehege angelangt bin, von der Seite anquatscht. Hab ihn nur nicht bemerkt, weil sein schwarzes Fell und die ihn umgebende Dunkelheit praktisch eins sind.

»Alter!«, sage ich, »willst du, dass mir das Herz stehen bleibt?«

Kong – um das kurz zu erwähnen – ist der Pate des Zoos. Hier verdealt kein Fennek auch nur ein Schokoherz, ohne dass Kong es mitschneidet. Berggorilla. Rufus will herausgefunden haben, dass er weltweit der Einzige seiner Art ist, der in einem Zoo lebt. Es heißt, er sei mal angeschossen worden, kam in Pflege und ließ sich danach nicht wieder auswildern. Kong selbst hält sich da bedeckt. Jedenfalls ist er sehr groß und sehr mächtig, besonders, wenn er sich aufrichtet und du bei dieser Gelegenheit zufällig unter ihm stehst. Oder er dich mit seinem Zeigefinger anstupst und du volle Möhre gegen die Fliesen klatschst, mit denen sein Haus gekachelt ist. Ja, ich weiß auch, wie sich das anfühlt.

Kong und ich haben eine lange, wechselvolle, aber letztlich nie geklärte Geschichte hinter uns. In schwachen Momenten denke ich, dass wir Freunde sind und mehr voneinander wissen als irgendwer sonst. Wenn die schwachen Momente dann vorbei sind, frage ich mich, ob Kong das überhaupt kann – befreundet sein. Ein Freund sein. Einen haben.

Das ist in letzter Zeit nicht besser geworden. Kong ist ein Berggorilla, was bedeutet: Seine Art ist vom Aussterben bedroht. Meint jedenfalls mein Schlaumeierbruder. Und ich werde das Gefühl nicht los, dass dieses Bewusstsein – vom Aussterben bedroht zu sein – irgendwie in ihn einsickert.

Er umfasst die Streben, ich sehe seine Fingernägel aufblitzen. Da will einer reden, denke ich, trete an die Streben und frage: »Was machst’n du schon so früh hier draußen?«

»Dasselbe könnte ich dich fragen«, rasselt er.

»Komisch«, sage ich, »vorhin hab ich mich das selbst gefragt – wieso ich so früh schon wach bin.«

»Und? Hast du dir auch eine Antwort geben können?«

»Gibt keinen speziellen Grund. Ich schätze, ich bin einfach nur früher aufgewacht als sonst.«

Kong schiebt seinen Kopf an die Streben heran, wodurch das ganze biblische Ausmaß seines schwarzen Fellgebirges erahnbar wird. Seine Nüstern sind wie die Mündungen einer doppelläufigen Schrotflinte. Lange Geschichte.

»Interessant«, raunt er. »Und wie war das gestern? Und vorgestern? Und die Tage davor? Bist du da auch einfach nur früher aufgewacht als sonst?«

Kongs Frage sagt mir vor allem eins, nämlich, genau: Offenbar sitzt der Pate des Zoos schon seit Tagen mitten in der Nacht in seinem Gehege herum, sieht mich vorbeilaufen und sagt nichts. Sollte ich mir Sorgen um meinen gebirgigen Kumpel machen?

An dieser Stelle eine Info aus meinem letzten Leben als Privatschnüffler: Rufus und ich mussten mal vorübergehend Lea, ein kleines Mädchen, bei Kong verstecken. Hinter der waren ein paar üble Typen her. Ich habe Kong weder davor noch danach jemals wieder so fröhlich und ausgelassen erlebt. Den beiden dabei zuzusehen, wie sie Verstecken spielten und Kong so tat, als könne er Lea nicht finden, und »Mäuschen piep einmal« rief … Heartbreaking.

Nachdem Lea wieder aus seinem Leben verschwunden war, hat Kong eine Weile alle möglichen Drogen durchprobiert, aber eine, die das Mädchen hätte ersetzen können, war nicht dabei. Inzwischen geben sie ihm so Psychotabletten, aber auch die bringen es nicht richtig. Ich schätze mal, es gibt kein Medikament, das fehlende Liebe ersetzen kann. Rufus sagt, die Menschen würden daran arbeiten und dass alles nur eine Frage der richtigen Chemie sei. Wenn mich einer fragt: Ich glaub nicht dran.

Kann ich Kong natürlich so nicht sagen, also erwidere ich: »Ich hab nur meine Runden gedreht, wie immer.«

»Während alle anderen schlafen? Bist du der neue Nachtwächter, oder was?«

Ich trete noch näher an ihn heran, lege selbst eine Klaue an die Strebe: »Beschäftigt dich was, Großer?«

Kong stößt seinen Atem aus. Kurz bläst es mir die Ohren nach hinten. Dann sagt er etwas, womit ich echt nicht rechne, nämlich: »Oslo ist weit.«

What?

»Es ist weit«, knarzt er, »aber es ist nicht aus der Welt. Im Grunde sind wir alle nur Touristenattraktionen mit eingebautem Ablaufdatum, ein bourgeoiser Zeitvertreib, nichts weiter.«

Ich habe nicht den Hauch einer Ahnung, was er da faselt. Möglich, dass Kong auf das Fiasko mit Adelia anspielt. Adelia, um das kurz zu erwähnen, ist eine Erdfrau von geradezu überirdischer Schönheit. War, um genauer zu sein. Inzwischen nennt sie sich Adele, lebt im Parc Zoologique in Paris und, sofern ihr Charakter sich nicht geändert hat, geht dort ihrem Lieblingshobby nach: Erdmännchenherzen schreddern. Denn leider ist ihre Schönheit ebenso bemerkenswert wie ihre Niedertracht. Eine Zeit lang waren wir das glücklichste Erdmännchen-Paar der Welt. Dachte ich. Bis ich erfuhr, dass Adelia während unserer ganzen Beziehung zwischen zwei Erdmännchen stand und unsere Kinder nicht unsere Kinder waren, sondern die von ihr und einem anderen. Benoit. Arschloch.

Ich würde ohne zu zögern sagen, dass sie mir das Herz gebrochen hat, doch das wäre weit untertrieben. Sie hat es in winzige schmerzende Splitter zerrieben. Es war das zweite Mal, dass mir das Herz herausgerissen wurde. Und das letzte Mal! Habe ich mir geschworen. Ein Erdmännchenleben ist zu kurz, um sich dreimal sinnlos zu verlieben.

Allerdings weiß ich sicher, dass Adelia nach Paris und nicht nach Oslo umgesiedelt wurde. Kong scheint da etwas durcheinanderzubringen. Vermutlich haben die Psychodinger inzwischen sein Gehirn aufgeweicht.

Er blickt auf mich herab, von sehr weit oben. »Kann ich mir vorstellen«, sagt er, als ich weiter schweige, »dass dir das zu denken gibt.«

Ich frage mich, weshalb mich Kong Nacht für Nacht an seinem Gehege vorbeilaufen lässt, ohne etwas zu sagen, und dann, ausgerechnet heute, kommt er mir mit Oslo?

»Ich hab was für dich, das dir vielleicht helfen kann«, sagt er nun.

Wenn hier einer Hilfe braucht, dann du, denke ich. Aber auch das behalte ich lieber für mich.

Sein Oberkörper wendet sich ab, er greift hinter sich, und als er sich wieder mir zuwendet, hält Kong seinen Alukoffer zwischen den Pranken, den er sonst hinter der Palette in seinem Haus versteckt hält. Um diesen Koffer ranken sich Legenden. Keiner, nicht einmal die beiden Flachlandgorillas, die mit ihm das Gehege teilen, haben je einen Blick hineingeworfen. Einmal hat Kong mir aus diesem Koffer eine Schützerkarte geschenkt. Eigentlich war es nur eine alberne Quartettkarte mit einem Berggorilla drauf, aber Kong meinte, sie sei von irgendeinem buddhistischen Lama gesegnet und ich solle sie bei mir tragen, und dann hat sie mir später tatsächlich das Leben gerettet. Wenn ich so drüber nachdenke: Wir haben echt schon krasses Zeug zusammen erlebt.

Er lässt die Scharniere aufschnappen, klappt den Deckel hoch und knipst einen Schalter an, worauf der Koffer von innen zu leuchten beginnt und Kong so mächtig erscheinen lässt wie die Eiger-Nordwand bei Nacht. Wie die aussieht, weiß ich, weil Rufus sie eine Zeit lang als Bildschirmschoner auf seinem iPhone hatte.

»Na bitte«, sagt die Eiger-Nordwand, »da isser ja.«

Als Kong den Deckel zuschlägt und es wieder dunkel wird, sehe ich erst einmal nichts, und dann, ein paar Sekunden später, erkenne ich, dass Kong eine kleine, bunte Kugel in einer seiner Pranken hält.

»Ist ein Bleistiftanspitzer.« Er schnipst mit dem Fingernagel dagegen. »Aus Blech. Die beiden Hälften kann man auseinanderdrehen. So …« Kong fummelt an der Kugel herum, die bemitleidenswerte Geräusche von sich gibt, anschließend hält er in jeder Pranke eine Hälfte. »Zum Ausleeren. Ist aber nicht wichtig. Das Besondere ist: Es ist außerdem ein Globus.«

Er versucht, die Teile wieder zusammenzufügen, was nicht wirklich erfolgversprechend aussieht. Als würde man einen Elefanten bitten, eine Briefmarke anzulecken. Als Kong einsehen muss, dass seine Finger zu grob sind, rammt er die beiden Teile einfach ineinander, was noch mehr unwirsche Geräusche zur Folge hat. Danach sieht der Globus-Anspitzer aus, als wäre ein Auto drübergefahren.

»Vergiss das mit dem Spitzer.« Er besieht sich das, was von der Kugel übrig ist, und legt einen ausgestreckten Finger drauf. »Entscheidend ist das mit dem Globus. Also hier, das hier ist Afrika.«

Sicher.

»Hier, hier drüben, da leben die Letzten meiner Art.«

Klar doch.

Kong blickt in die Schluchten seiner Hand und korrigiert sich. »Na ja, genau genommen ist es ein Stückchen höher, hier so, an den Hängen der Virunga-Vulkane.«

Ich sehe nur schwarzes Fell.

»Interessant.«

»Und hier«, er lässt den Blechklumpen rotieren, »hier sind wir, Berlin. Also hier so.«

Ich versuch’s, echt, aber ich verstehe nur Bahnhof und erkenne nur bunte Flecken. Außerdem: Wenn Kong so weitermacht, ist von seinem Globus am Ende nur noch eine Scheibe übrig. Haben die Menschen früher geglaubt – dass die Erde eine Scheibe sei.

»Und da oben, da, das ist Oslo.« Wieder stößt er seinen Atem aus. »Schon seltsam. Alles Orte, die sehr weit entfernt voneinander sind. Und passen doch mühelos in meine Hand.«

Langsam dämmert mir, dass es scheißegal ist, ob ich irgendetwas verstehe, weil Kong eigentlich nur mit sich selbst spricht. Hier geht es nicht um mich.

Als hätte er meinen Gedanken gehört, richtet Kong plötzlich seinen Blick auf mich. Die fernen Lichter des Busbahnhofs spiegeln sich in seinen Augen.

»Nur wer die Vergangenheit loslässt, Ray, hat die Hände frei, um die Zukunft zu ergreifen. Wo immer du auch bist – Oslo, Berlin, Bwindi-Nationalpark, ganz egal: Heimat ist da, wo du den anderen nicht gleichgültig bist. In jedem noch so tragischen Ereignis steckt ein Keim der Hoffnung. Auf Leben. Auf die Schönheit des Augenblicks. Außerdem …« Kongs Blick verlässt mich wieder und verliert sich zwischen den Sternen. Jetzt kommt’s dicke. »Außerdem habt ihr einander. Ihr habt nicht euch, ihr habt einander. Das ist ein Unterschied.«

Die sollten dringend die Medikamente absetzen, denke ich. Ohne kann es ihm unmöglich schlechter gehen.

»Sollten sie irgendwann mich loswerden wollen, Ray, dann hab ich nur mich. Für einen wie mich gibt’s kein ›einander‹.«

Mit diesen Worten ergreift er mein Vorderbein und dreht es nach oben. Meine Schulter kracht zwar, bleibt aber am Stück. Bedeutsam legt er den verbeulten Globus in meine Klaue. Dann schließt er meine Krallen so fest um die Kugel, dass ich Zweifel habe, ob ich sie je wieder davon lösen kann. Mit der anderen Pranke staucht er mir in gewohnter Manier das Rückgrat, indem er mir den Kopf tätschelt.

»Gib gut auf dich acht, kleiner Mann.«

3

Zurück im Bau kommt es mir noch ruhiger vor als vorher – um nicht zu sagen: gespenstisch –, und ich brauche einen Moment, bevor mir klar wird, weshalb. Pa. Er schnarcht nicht mehr. Jedes Mal, wenn Pa im Schlaf mit dem Schnarchen aussetzt, denke ich, jetzt hat er aufgehört zu atmen. Ist natürlich Quatsch, aber gegen seine Gedanken ist man ja einigermaßen machtlos, die hat man, oder man hat sie nicht. Ich denke jedenfalls nie: Pa schnarcht nicht. Ich denke immer: Pa schnarcht nicht mehr. Leise krieche ich zu seiner Kammer und horche hinein. Er atmet, logisch.

Noch.

Wie sich herausstellt, ist immerhin schon eins von meinen Geschwistern wach, Natalie nämlich. Meine kleine, sehr scharfe Schwester aus dem vierten Wurf. Als ich an ihrer Kammer vorbeigehe, der immer ein verwegener Duft entströmt, höre ich erst ein laszives Rascheln und dann ihre verschlafene Stimme:

»Ray?«

Klingt wie eine Frage, ist aber keine. Sie weiß, dass ich es bin, erkennt mich am Geruch. Eigentlich bin ich schon an ihrer Kammer vorbei, doch ihr Duft kriecht mir in die Nüstern und zieht mich zurück.

Ich bleibe vor ihrer Kammer stehen. Bin ich erst einmal drinnen, braucht es einen sehr starken Willen, um dort wieder herauszukommen. Einen stärkeren als meinen auf jeden Fall.

»Hey, Natalie. Schon wach?«

»Dasselbe könnte ich dich fragen.«

»Hab nur meine Runde gedreht, wie jeden Morgen.«

»Ach ja? Und seit wann machst du das mitten in der Nacht?«

Kommt mir das nur so vor, oder habe ich diese Unterhaltung vor fünf Minuten erst geführt?

»Schätze, ich bin heute einfach früher aufgewacht als sonst«, sage ich.

»Verstehe. Und was war mit gestern und vorgestern und den Tagen davor? Bist du da auch einfach früher aufgewacht als sonst?«

Nein, keine Täuschung. Ich habe diese Unterhaltung bereits geführt, gerade eben, mit Kong. Was wiederum bedeutet, dass auch Natalie seit Tagen mitbekommen haben muss, wie ich nächtens an ihrer Kammer vorbeikrieche, und genau wie Kong hat sie die ganze Zeit nichts gesagt, nur ausgerechnet heute quatscht sie mich an.

Zeit für einen Test.

»Schon mal in Oslo gewesen, Nat?«

Wieder dieses laszive Rascheln. Irgendwie ist alles, was Natalie macht, lasziv. »Wie du weißt, Ray, bin ich noch nie irgendwo gewesen, wo du nicht auch warst.«

Beruhigend. Ich dachte schon, ich wäre in irgendeinem Parallelding hängen geblieben.

»Genau wie du bin ich in diesem Gehege geboren«, fährt Natalie fort, »und genau wie du werde ich hier irgendwann sterben.«

Das wiederum klingt weniger beruhigend. Da weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Und weil ich nichts sage, sagt Natalie:

»Hier neben mir in der Tasche ist noch ein Platz frei, Ray. Schon vorgewärmt.«

Das meinte ich mit: Wenn ich erst mal in ihrer Kammer bin, braucht es einen Willen, der sehr viel größer ist als meiner, um da wieder rauszukommen.

»Danke, Nat. Ich fühle mich sehr geschmeichelt. Aber heute …«

»Ja-a?«

»Ist irgendwie nicht der richtige Tag, heute.«

»Nanu, so kenne ich dich ja gar nicht. Wirst mir doch nicht alt werden, Ray?«

Ich lehne mich in den Durchgang, ein Vorderbein an der Wand abgestützt, und stelle mir vor, dass ich so ganz schön cool aussehe. Einen Schritt weiter, und ich bin mit einem Bein in ihrer Kammer, und dann …

»Vielleicht bin ich’s ja schon«, überlege ich. »Alt. Doppelt so alt wie du immerhin.«

Sie räkelt sich in ihrer samtgefütterten Handtasche. Ist ziemlich eng da drin, wie ich weiß. Und heiß.

»Wenn ich nicht irre«, säuselt sie, »bedeutet das, dass ich halb so alt bin wie du.«

»Hm, so wie du das sagst, klingt es natürlich gleich viel …«

»… reizvoller?«

Ich muss zweimal trocken schlucken, sehr trocken. Dann reiße ich mich zusammen: »Wie auch immer, ich … Ich glaube, ich sollte jetzt besser in meine Kammer gehen und noch ein bisschen …«

Wieder raschelt es, Natalie entsteigt ihrer Tasche, und dann werde ich angeföhnt von diesem unwiderstehlichen Geruch aus getrocknetem Urin und dem Parfum, das sie in der Tasche gefunden hat und ihren Dings, wie heißen die noch, Rufus hat es mir gesagt, Harmonien, nein, quatsch, Hormonen, das war’s! Hormonen, Sexualhormonen, von denen hat sie ganz viele, also mehr als die anderen Weibchen, viel mehr, ist einfach so, meint Rufus, manche Weibchen produzieren da mehr von als andere, in diesen Düsen, nein, Drüsen, die haben da so Drüsen für, wir auch, wir Männchen, sind nur andere Hormonien, quatsch, Hormone, endo-irgendwas, endo-, endo-, endokrin. Genau, das war’s, endokrine Drüsen, und da produziert Natalie diese Wahnsinnsmengen von diesen Genen, Östrogenen, den weiblichen Sexualhormonen, genau, und die machen, dass, wenn man erst mal in ihrer Kammer drin ist, geschweige denn in ihrer Tasche, dann gibt’s da einfach kein Rauskommen mehr, jedenfalls nicht so bald, und deshalb …

Plötzlich ist ihre Stimme ganz nah an meinem Ohr, also eigentlich schon eher drin, in meinem Ohr, und sie sagt:

»Ich weiß nicht, was für Gedanken dich plagen, Ray, aber ich könnte dich auf andere bringen.«

Als ob ich das nicht wüsste.

»Außerdem, Ray: Man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt.«

»Hab ich auch schon von gehört«, hauche ich.

Meine Stimme ist so widerstandsfähig wie ein Schmetterlingsflügel in einem Orkan.

Ihre elektrisierten Barthaare berühren mein Ohr und setzen es unter Strom, Starkstrom: »Wie alt fühlst du dich gerade, Ray? Wie alt?«

»Jung«, der Schmetterlingsflügel zerbröselt, weht davon in alle Himmelsrichtungen, »sehr jung.«

Bis ich auf wackligen Knien den Weg aus Natalies Kammer wieder herausgefunden habe, sind sämtliche Clanmitglieder auf den Beinen, durch die Eingänge unseres Baus strömt Sonnenlicht herein, die Chaoten aus dem fünften Wurf orgeln an mir vorbei, und Cindy und Chantal quieken: »Ray und Nat haben Sex gemacht, Ray und Nat haben Sex gemacht …«

Ich bin so in Gedanken, dass ich erst bemerke, dass ich gar nicht auf dem Weg in meine Kammer bin, als ich in Rufus’ und meinem Konferenzraum – früher, als wir noch zusammen Fälle gelöst haben, nannten wir ihn »Headquarter« – auf der Minus-2-Ebene stehe, Rufus von seinem Smartphone aufblickt, schnell das Bild von einem sich im Sand räkelnden Erdfräulein wegklickt, kurz in meine Richtung schnüffelt und sagt: »Glückwunsch.«

Ich bin noch dabei, mich zu sammeln, deshalb fügt Rufus irgendwann in seinem Nein-ich-bin-nicht-beleidigt-wieso-sollte-ich-beleidigt-sein-Ton hinzu: »Kommt da noch was, Ray, oder wolltest du mir einfach nur unter die Nase reiben, dass du Sex mit Natalie hattest? In die Nase, besser gesagt. Ich an deiner Stelle würde jedenfalls erst mal eine Runde im Pool drehen.«

Ich versuche, mich nicht ablenken zu lassen, und überlege, was mich zu Rufus geführt haben könnte.

»Oslo …«, murmele ich schließlich.

Und da ist er: der typische Rufus-Blick, der mir sagen soll, wie schön das Leben meines Bruders sein könnte, wäre er nicht mit dieser Wahnsinnsintelligenz gestraft, die ihn zu einem Leben in der Einsamkeit seines Elfenbeinturms zwingt.

»Schön«, erwidert er. »Oslo. Hauptstadt Norwegens. Hauptstädtchen, besser gesagt. Zwei Skisprungschanzen, aber nicht einen Zoo. Was ist damit?«

»Ich weiß nicht. Kong hat was von Oslo gefaselt, vorhin. Hast du da sonst noch irgendeinen Eintrag dazu?«

»Diverse. Aber keinen, der mir naheliegend erscheint. Warum?«

»Ich weiß nicht. Nur so ein Gefühl.«

»Ein Gefühl also. Na, davon scheinst du ja jede Menge zu haben, deinem Geruch nach zu urteilen. Und was machen wir jetzt mit deinem Gefühl, lieber Bruder? Möchtest du, dass ich eine kleine Online-Recherche zu Oslo vornehme? Du selbst wärst dazu ja wohl kaum in der Lage.«

Ich sehe ihn an. Kein leichtes Leben. »Nicht nötig, Rufus. Ich leg mich wieder hin.«

4

Ich werde wach, weil Nino, Nick und Nemo an meiner Kammer vorbeitrotten. Das sind die Peilos aus dem vierten Wurf, den man getrost als »Problemwurf« bezeichnen kann. Zuckerjunkies, Koffeinjunkies, Alles-Junkies. Ziehen sich jeden Mist rein, zumindest die Männchen. Gibt auch zwei Weibchen im Wurf, Nadja und Natalie, die haben deutlich mehr Glück gehabt. Die sind zwar auch süchtig, aber eher so nach Anerkennung und Aufmerksamkeit.

»Habt ihr gesehen«, raunt Nemo, »schmeißt die ’ne Großpackung Hanuta ins Gehege, Alter. ’ne GROSSpackung!«

»Mir hat so’n Homie immer Mamba zugeworfen, sobald ich ihm meine Dancemoves gezeigt hab«, meint Nino. »Und wenn ich’s gefangen habe, gleich noch eins.«

Jetzt ist Nick dran: »Mamba zieht voll rein.«

Nino: »Schon, aber verklebt einem auch übelst die Schnauze.«

»Weißt du noch: letztes Mal oder wann, als du ohnmächtig geworden bist? Da hast du fünf oder wie viele auf einmal eingeworfen, und dann hat’s dir komplett die Fresse verklebt. Und die Nase.«

»Wärst beinahe erstickt.«

»Stimmt. War krass.«

»Ohne Scheiß?«, fragt Nick verunsichert. »Ich erinner mich da gar nicht mehr dran.«

»Warst ja auch ohnmächtig, Alter.«

»Egal, lass mal noch was abziehen. Die Kids sind echt spendabel heute.«

Ich spitze die Ohren. Freudige Kinderstimmen dringen in den Bau, da draußen ist richtig was los. So viel Begeisterung war lange nicht. Der Temperatur nach zu urteilen, muss es so gegen Mittag sein. Schulklassen. Ich mache ein paar Kniebeugen, streiche mir das Fell um die Augen glatt – man will bei seinen Fans ja keinen verwahrlosten Eindruck machen –, wähle den Südausgang, kneife die Augen zusammen, weil mir die Sonne volle Kanne ins Gesicht brezelt, und dann stehe ich da wie der König der Savanne, auf unserem Hügel, die Vorderbeine in die Hüfte gestemmt.

Da tummeln sich wirklich eine Menge Kinder vor unserem Gehege, werfen uns Süßigkeiten zu, obwohl ein Schild extra darauf hinweist, dass man genau das nicht tun soll, knoten bunte Gasluftballons an den Zaun und machen Selfies von sich, mit uns im Hintergrund, während Marcia und Mads am Pool um die Wette posen, weil sie auch nach Jahren die Hoffnung noch nicht aufgegeben haben, irgendwann von einer Tieragentur gecastet zu werden.

Ein Mädchen mit Blumenkleid quietscht: »Hier, das da! Das war immer mein Lieblingserdmännchen!« Dabei macht sie Fotos von Colin, ausgerechnet, dem Sohn von Rocky und Roxane, der nun wirklich nichts als Ödnis zwischen den Ohren hat.

Ihre Freundin trägt einen rosa Hut mit Schaumstoffeinhorn und kettet ein ebenfalls rosa Liebesschloss mit eingraviertem Herz an den Zaun: »Hab euch sooo lieb«, ruft sie, »alle!«

Die Lehrerin geht dazwischen: »So, meine Lieben! Her-hör-en! Ihr nehmt jetzt bitte Aufstellung, und zwar so, wie wir es geprobt haben!«

Während die Kinder sich, die Lehrerin in der Mitte, in einem Halbkreis aufstellen, wird die Stimmung mit einem Mal ganz andächtig. Auch meine Geschwister merken, dass hier gerade etwas Komisches passiert. Sämtliche Clanmitglieder halten inne, selbst Minka und Mitzi, die sich eben noch gegenseitig untergetaucht haben. Und dann fangen die Kinder an zu singen, ein Lied, selbst geschrieben vermutlich, was Kinder eben so machen, und allen wird ganz schwer ums Herz, mir auch, wie ich feststelle, das schnürt einem echt die Kehle zu.

Na bitte, denke ich und wiege mich im Rhythmus der Musik, wir sind eben doch die Nummer eins, jedenfalls kann ich mich nicht erinnern, dass Skipper und Ping schon mal ein Ständchen dargebracht worden wäre. Und während ich noch sanft meine Hüfte kreisen lasse, setzt der Refrain ein, schwermütig, wahrscheinlich Moll oder so, dreistimmig, und der Schulchor singt aus voller Kehle:

»Ihr müsst jetzt geeehn

Wir vemissen euch sooo

Auf Wieder-seeehn

in Os-looo.«

5

Ich finde Rufus in unserem Konferenzraum auf der Minus-2-Ebene, wo auch sonst? Ein bisschen Tageslicht ab und zu könnte ihm auch nicht schaden. Jedenfalls sitzt er an unserem Konferenztisch über sein Smartphone gebeugt, und statt zu mir aufzusehen, als ich hereinrausche, streckt er mir nur eine Klaue entgegen.

»Ich bin dran, Ray.« Betonung auf »dran«. Mit der freien Klaue wischt er auf dem Display herum. »Ich bin dran, okay?«

Keine Ahnung, was er meint, ist mir aber eh schnurz, wo er gerade dran ist. Es gibt Wichtigeres.

»Oslo«, rufe ich. »Irgendwas ist damit!«

Rufus wischt nur weiter auf dem Display herum. »Mein lieber Bruder«, erwidert er, »was an dem Satz ›ich bin dran‹ hast du nicht verstanden?«

»Du bist dran an Oslo?«, frage ich.

Er ignoriert mich. So gut er kann. Scrollt und scrollt, und dann sagt er: »A-ha.«

Das macht er immer. Sagt etwas, ohne es zu sagen. Damit man nachfragen und er es einem erklären muss. Um einem aufs Neue einzumassieren, wie ungebildet man ist.

»Aha was?«

Er ignoriert mich weiter, starrt auf seinen Bildschirm, sagt erst »interessant« und dann: »Na ja, wie hat der alte Bismarck so gerne gesagt: ›So schnell schießen die Preußen nicht.‹«

Ich fuchtele mit meiner Klaue vor seinem Gesicht herum: »Who the fuck is Bismarck?«

Er sieht mich an, endlich: »Korrekterweise müsste es lauten: Who the fuck was Bismarck. Der Mann ist seit mehr als einhundertzwanzig Jahren tot.«

»Und?«

»Hm?«

»Bismarck? Oslo?«

Rufus lehnt sich zurück und legt die Spitzen seiner Krallen aneinander. Mit dieser Geste, und das weiß er sehr genau, stellt er meine Geduld zuverlässig auf eine harte Probe.

»Al-so: Dass die Preußen so schnell nicht schießen, ist eine Redewendung, die Bismarck zugeschrieben wird. Sie geht darauf zurück, dass Bismarck, der damals preußischer Ministerpräsident war, häufig betont hat, dass Preußen zwar eine durchaus ernst zu nehmende Militärmacht darstelle, der Preuße allerdings besonnen … Au!«

Ich hab’s getan. Über den Tisch gegriffen und ihm mit meiner Zeigekralle ein Ohrloch gestochen.

Das ist irgendwie nicht fair, denn so oft, wie Rufus von Rocky eins übergebraten bekommt, muss ich ihm nicht auch noch Schmerzen zufügen, andererseits, finde ich, sollte auch ich das Recht haben, ihm meine Grenzen aufzuzeigen.

Ungläubig greift sich mein Bruder ans Ohr: »Es wird mir immer ein Rätsel bleiben, Ray, dass ein Erdmännchen wie du, das durchaus das Potenzial hätte, komplexe Zusammenhänge zu erfassen, sich so vehement einer Erweiterung seines Horizonts verweigert.«

Ich fahre erneut meine Kralle aus.

Rufus’ Schultern sinken tiefer, als das physikalisch möglich ist. Schaut her, soll das heißen, die Last, die ich zu tragen habe, ringt mich nieder.

»Also bitte«, sagt er, »Oslo. Damit hat es offenbar Folgendes auf sich: Im Netz kursiert eine Pressemitteilung von Direktor Windhoeck, wonach wir nach Norwegen verkauft werden sollen. Die ›BZ‹ hat darüber berichtet, der ›Tagesspiegel‹ ebenfalls. Die Chancen stehen also gut, dass es sich um mehr als ein bloßes Gerücht handelt.«

Ich denke an letzte Nacht, an Kong und wie er gesagt hat, wir seien alle nur Spielzeuge mit eingebautem Ablaufdatum. Nicht zu fassen. Ich lasse mich in einen der Schwimmflügel fallen, die uns als Konferenzsessel dienen, nur dass ich in meinem versinke, bis praktisch nur noch meine Klauen rausgucken. Da muss dringend mal neue Luft rein.

»Windhoeck will uns an einen anderen Zoo verhökern?«, frage ich, während ich versuche, mich aus dem Plastikteil zu befreien, ohne ein Loch hineinzustechen.

»Nicht direkt. In Oslo gibt es keinen Zoo, jedenfalls keinen im klassischen Sinn. Wenn ich das richtig verstehe, sollen wir im Foyer eines Baumarkts ausgestellt werden, als Kundenattraktion.«

Bis ich mich endlich aus dem Schwimmflügel geschält habe, ist Rufus’ Information in ihrer gesamten historischen Tragweite bei mir angekommen.

Erschütternd.

»Und was bekommt Windhoeck dafür?«

»Im ›Tagesspiegel‹ ist von neuntausend Euro die Rede, in der ›BZ‹ von dreiundzwanzigtausend. Plus einem schottischen Auerhahn.«

»Windhoeck verkauft uns für einen schottischen Auerhahn?«

»Plus neuntausend Euro. Oder dreiundzwanzig. Je nachdem, welcher Zeitung man Glauben schenken möchte.«

Ich bin ehrlich entsetzt. Auerhähne sind das Letzte, ohne Witz. Bilden sich wer weiß was darauf ein, die größten Hühnervögel zu sein, rülpsen die ganze Zeit vor sich hin und sehen einfach nur panne aus. Und gegen so einen soll unser gesamter Clan nach Oslo verkauft werden?

»Undankbarer Drecksack«, sage ich, und weil Rufus das unkommentiert lässt, schiebe ich eine Frage hinterher: »Und was machen wir jetzt?«

»Das kann ich euch sagen«, kommt es von hinter mir. »Nix.«

Rocky steht in der Kammer, unser großer Bruder, der Erstgeborene und somit Clanchef, verheiratet mit Roxane, der Zweitgeborenen, vier gemeinsame Kinder, Celina, Cindy, Chantal und Colin, ein nicht gemeinsames Kind, Archimedes, dessen leiblicher Vater Rufus ist, was alle im Clan wissen außer Rocky, der tatsächlich glaubt, es sei seins. Rocky hat eine beeindruckende Fellzeichnung, ein Kreuz wie ein Zehnkämpfer und einen Gang wie ein Boxer. Es ist, als hätte jemand sehr viel Mühe darauf verwendet, unseren Bruder mit dem Körper eines griechischen Athleten auszustatten, und danach keine Lust mehr gehabt, sich um das zu kümmern, was in den Kopf reinmuss. Fünfhundert Volt in den Beinen, wie Rufus gerne sagt, aber kein Trafo.

»Oh, der Herr Clanchef«, sagt mein kleiner Bruder.

Ich lasse es etwas vorsichtiger angehen: »Hi, Rocky.«

Rocky sagt: »Hm.«

»Ich weiß nicht, wie viel von unserem Gespräch du mitgehört hast …«, beginnt Rufus, wird aber sofort von Rocky ausgehebelt.

»Genug. Irgendwas mit Oslo und dass wir in einen Baumarkt umziehen sollen.«

»Gut, dann …«

»Läuft nicht. Ohne mich, ich meine: ohne uns. Das hier ist unser Zoo und unser Gehege. Wir bleiben. Sag denen das.«

»Kann ich gerne machen Rocky, Windhoeck eine Mail schreiben oder, besser noch, auf Insta eine Initiative starten, Haschtag wirsindderclan, aber …«

»Alles klar.« Rocky wendet sich zum Gehen. »Diskussion beendet.«

»Aaaber«, Rufus verschärft seinen Ton, derweil ich mich dranmache, den Schwimmflügel aufzublasen, »das wird uns wenig helfen, Rocky. Konflikte lassen sich nicht lösen, indem man sie ignoriert. Du bist unser Clanchef, und somit trägst du die Verantwortung für das Wohl dieses Clans. Wir müssen uns an den Gedanken gewöhnen, dass uns eine Zwangsumsiedlung droht, damit wir im Falle …«

»Hab ich nicht gerade gesagt, dass wir bleiben?«

»Und hab ich dir nicht gerade erklärt, dass wir …«

»HABICH?«

Ich blicke von meinem Schwimmflügel auf und frage mich, wie hoch die Chance für Rufus ist, aus dieser Diskussion rauszukommen, ohne eine Schelle kassiert zu haben. Nicht sehr hoch. Jetzt hab ich wegen des Ohrlochs doch ein schlechtes Gewissen.

»Hast du«, lenkt Rufus ein.

»Und bin ich der Clanchef?«

»Bist du.«

»Na also, dann bleiben wir.«

»Versteh mich nicht falsch, Rocky. Ich will ja auch gar nicht die Pferde scheu machen. Vermutlich bleibt uns noch reichlich Zeit, uns auf die veränderte Situation gedanklich einzustellen, aber …«

»Gibt keine veränderte Situation«, wiegelt Rocky ab. »Hier wird sich nicht eingestellt. Und gedanklich schon gar nicht.«

»Was ich sagen will, Rocky, um damit auf die bismarcksche Redewendung zurückzukommen: Die Berliner haben fünfzehn Jahre gebraucht, um einen Flughafen zu bauen, und alles, was in dieser Zeit auf dem Gelände geflogen ist, waren Singdrosseln. So schnell schießen die Preußen also nicht. Aber: Früher oder später werden wir uns der Tatsache stellen müssen, dass eine Umsiedlung unseres Clans droht, nach Oslo. Insofern hat sich unsere Situation sehr wohl verändert, allerdings nicht unmittelbar.«

Rocky stützt sich auf der Weinkiste ab, die uns als Konferenztisch dient. »Dieses Oslo-Gelaber zieht bei mir nicht.« Er lehnt sich weit zu Rufus vor, das Holz biegt sich bedrohlich. »Wir gehen nirgendwohin. Und: Kein. Wort. Zu. Irgendwem. Wenn Roxane oder die Kinder davon erfahren, jammern die mir so lange die Ohren voll, bis ich freiwillig nach Oslo gehe. Allein.«

Rufus sieht ihn an. Wenn es nicht ganz und gar unmöglich wäre, würde ich sagen, seine Schultern sinken noch ein Stück tiefer nach unten.

»Du bist der Boss«, sagt er schließlich.

Rocky dreht sich zu mir um. Inzwischen habe ich den Schwimmflügel aufgepustet und sitze wieder in meinem gut gefederten Konferenzsessel.

»Hat er es doch noch kapiert«, sagt Rocky, lächelt und deutet mit seiner bemerkenswert groben Klaue über die Schulter. Im Hinausgehen sagt er noch: »Oslo … Nicht mit mir, Freunde. Nicht mit Rocky.«

6

Rockys Sorge, dass sich die Nachricht einer möglichen Zwangsumsiedelung herumsprechen könnte, erweist sich als unbegründet. Denn sie hat sich bereits herumgesprochen. Kaum hat der Clanchef stampfend den Konferenzraum verlassen, wird er von Celina und Chantal abgefangen. Rufus und ich sitzen gebannt in unseren Chefsesseln, werfen einander Blicke zu und hören jedes Wort.

»Papa! Wann geht’s lo-os?«, will Celina wissen.

Chantal schmatzt angewidert: »Stimmt das – wir müssen nach Oslo?«

Statt ihre Frage zu beantworten, entgegnet Rocky: »Was hast’n du da im Maul?«

»Lolli«, gibt Chantal kleinlaut zu.

»Her damit. Ihr wisst genau, dass eure Mutter euch das verboten hat. Kein Essen im Bau, das einen spitzen Stiel hat. Zu gefährlich.«

Mit einem schmatzenden Sauggeräusch zieht Chantal sich den Lolli aus dem Maul und überreicht ihn ihrem Vater.

»Was issn jetzt mit Oslo? Stimmt das? Kirk sagt, Oslo ist total uncool. Die hören da nur so Umta-umta-Musik und tragen das ganze Jahr über Fellstiefel.«

»Ist doch egal«, mischt Celina sich ein, »Archimedes meint, die tun uns in eine Einkaufspassage.«

»Und?«

»Na, da gibt’s hundertpro megageile Glitzerarmbänder.«

»Ohrringe auch?«, quietscht Chantal.

»Mann, Schanti. Wo’s Armbänder gibt, gibt’s auch Ohrringe.«

»Ich glaub, am liebsten hätte ich ein Fußkettchen.«

»Fußkettchen weiß ich jetzt nicht, können wir aber Archi fragen.«

»Und Eis?«

»Logo.«

»Burger mit Pommes?«

»Garantiert tausend Sorten oder so. Und alles aus Rind. In Oslo essen sie kein Schwein, glaube ich, wegen der Religion.«

»Und ist das auch bio?«

»Auf jeden. Die sind da total streng, was so was angeht.«

Rocky reicht’s: »Wir gehen nirgendwohin!«

In diesem Moment kommt Roxane hinzu.

»Hier steckst du also! Ich such dich schon überall. Der ganze Clan ist … Was hast’n du da? Ist das’n Lolli?«

»Ich …«, setzt Rocky an.

»Na, du bist deinen Kindern ja ein schönes Vorbild. Ich sag denen hundert Mal am Tag, dass sie keine spitzen Gegenstände in den Bau bringen dürfen, und du stellst dich hier hin und lutschst ihnen was vor, echt mal.«

»Ich …«

»Egal jetze. Da draußen ist die Hölle los, sag ich dir. Alle wollen wissen, was Sache ist und ob wir wirklich nach Sibirien müssen, wo doch jeder weiß, dass die da zum Frühstück gegrillte Erdmännchen auf Toast essen. Ich will’s auch wissen, Rocky. Ich hab nämlich keine Lust, zwischen zwei Brotscheiben zu enden. Du musst was unternehmen!«

»Wir gehen nirgendwohin.«