16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Rosenheimer Verlagshaus

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

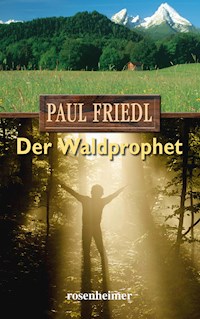

Seit zweihundert Jahren geht die Weissagung eines Waldhirten und Aschenbrenners aus dem Bayerischen Wald um. Es ist der berühmte Mühlhiasl, dessen Prophezeiungen noch heute die Menschen bewegen. Paul Friedl hat sich ein halbes Leben lang mit der bis dahin nur mündlich überlieferten Geschichte beschäftigt und lässt in seinem Roman "Der Waldprophet" den Weissager und seine Zeit lebendig werden.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

LESEPROBE zu Vollständige E-Book-Ausgabe der im Rosenheimer Verlagshaus erschienenen Originalausgabe 2011

© 2015 Rosenheimer Verlagshaus GmbH & Co. KG, Rosenheimwww.rosenheimer.com

Titelfoto oben: Bernd Römmelt, München Titelfoto unten: Evgeny Kuklev, © iStockphoto.com

eISBN 978-3-475-54387-6 (epub)

Worum geht es im Buch?

Paul FriedlDer Waldprophet

Seit zweihundert Jahren geht die Weissagung eines Waldhirten und Aschenbrenners aus dem Bayerischen Wald um. Es ist der berühmte Mühlhiasl, dessen Prophezeiungen noch heute die Menschen bewegen. Paul Friedl hat sich ein halbes Leben lang mit der bis dahin nur mündlich überlieferten Geschichte beschäftigt und lässt in seinem Roman „Der Waldprophet“ den Weissager und seine Zeit lebendig werden.

Die ersten Sommer und Winter des achtzehnten Jahrhunderts zogen über die wilden Wälder des bayerisch-böhmischen Grenzgebirges.

Die zehnmal zehn Jahre des verflossenen Jahrhunderts hatten den Menschen dort viel Not und Bedrängnis gebracht. Zum ständigen Kampf mit den ungestümen Naturgewalten und den Gefahren der Waldwildnis waren noch die schweren Kriegsschläge dieser Zeit gekommen. Entlang der alten Böhmerstraße, die seit urdenklichen Zeiten durch Sumpf und Urwald über das Gebirge ins Böhmerland führte, hatten zu wiederholten Malen durchziehende Schwedenrotten und böhmische Landsknechte, plündernde Kroaten und streunende Ungarhorden die kleinen Orte, ja selbst abgelegene Einöden aufgestöbert, die Einwohner geschunden und ausgeraubt und in die Wirrnis der tausendjährigen Wälder und Filze versprengt. Trotz zäher Gegenwehr der geplagten Waldmenschen sanken ihre Huben und Hütten wieder und wieder in Asche und tränkte ihr Blut den Boden, den ihre rauen Fäuste in jahrzehntelanger, schindmäßiger Arbeit dem wuchernden Wildwald abgerungen hatten.

Immer wieder aber kehrten sie aus den Schlupfwinkeln zurück und bauten auf den Brandstätten ihre neue Heimat, setzten mit neuem Fleiß ihre Glasöfen und Brandmeiler in die Baumwildnis, führten zu frischem Handel die Saumpferde und Glasfuhren die alten Steige und Sträßlein über das Gebirge; und als das neue Jahrhundert einging, glühten in den Winkeln wieder die Schmelzöfen, pumperten an den Waldbächen die Kiespocher und kreischten die Sägemühlen, rissen die kleinen beinerigen Waldöchslein wieder Jahr um Jahr im hölzernen Joch die Rodepflüge über die dünne Ackererde und trottete das Vieh schellenklingend durch die Triften der Gemeinbanne und Waldweiden. Die Glasmacherkunst blühte neu auf, und die fliegenden Glasöfen wurden von standfesten Glashütten abgelöst, die ihre Erzeugnisse, Krüge und Kannen, Kelche und Pokale, Weihwasserkesselchen, Fliegengläser und Paternosterkugeln mit vier- und sechsspännigen Fuhren auf morastigen Waldpfaden hinaus in die Lande führten.

An den Wassern des Regenflusses und der ihm zulaufenden Bäche drängten Arbeit und Handel den Wald zurück und schufen sich Werk- und Bleibestatt, und auf den windgeschützten Hängen und Buckeln breiteten sich mehr und mehr die gereuteten Flecke um die Höfe der Waldbauern.

Durch heiße, schwelende Sommer, tobende und zerstörende Herbststürme, schweigende Winter, die mit ungeheuren Schneemassen alles Leben begruben und einschlossen, lief das Leben dieser Waldmenschen, ausgefüllt von unsäglich mühevoller Arbeit, im Ringen mit den guten und bösen Kräften der Natur, vom Kampf mit Bär und Wolf und allem Ungemach, das die bösen Geister in den geheimnisvoll dunkelnden Wäldern wie Waldschrat, Mooshexe, Felsengeist, Waldfähr, Trud und Bilmes, die wilde Jagd und die schwarze Kunst böser Mitmenschen in die unruhevollen Seelen bringen konnten.

Schaudernd vor den tausend Geheimnissen des urmächtigen Waldes, bezeugten die Menschen allen Wald- und Bergholden ihres Aberglaubens tiefste Ehrfurcht und gaben sich gruselnd dem Raunen und Sagen von den bösen Mächten hin, das durch ihre Winterstuben ging. Anderseits suchten ihre Seelen Schutz bei den Klosterbrüdern, die einstmals diesen Wald erschlossen, in Klöstern und Kapellen ihr Glöcklein zu Feierstunden ladend in die Wälder klingen ließen, oder in Sturmzeiten mit ihrem Klang die Not ausriefen in den Dörfern.

So hatten Mühsal, bittere Not und blutige Bedrängnis einen Menschenschlag gebildet, der, rau und hart wie Wald und Fels, aber voll tiefen und einfältigen Glaubens an Gott und Geister, Teufel und Dämonen, sich zäh behauptete und dem düsteren Wald Stück um Stück Heimatboden abrang.

In einem der ersten Sommer dieses neuen Jahrhunderts, der sengend und dörrend über dem böhmischen Wald lag, begann die Geschichte eines seltsamen Menschen, dessen Leben und Treiben durch zwei Jahrhunderte im Volke forterzählt, dessen prophetische Voraussagungen durch Generationen lebendig blieben und sich erfüllten, der schon zu Lebzeiten in seiner Waldheimat weit bekannt und gefürchtet war und von dem sich die Waldler heute noch erzählen, wenn sie an den langen Winterabenden zusammensitzen zur Sitzweil: der Waldhirte und Aschenbrenner Matthias Stormberger von Rabenstein.

In einem Talkessel, gesäumt von den Bergen des Böhmerwaldes, stoßen die zwei Regenbäche zusammen, der eine seine Wasser aus dem Eisensteiner Hochwald und dem Arberstock tragend, der andere die Waldbäche aus dem Wald und den Rachel fassend und ins Tal bringend. Beim Zusammenfluss hat sich, von Goldwäschern gegründet, der Ort Zwiesel angesetzt und sich bis zum Marktflecken entwickelt. Hier, an der alten Böhmerstraße, hatten sich im wettergeschützten Waldwinkel Salz- und Glasfuhrwerker, Händler und Gewerbetreibende niedergelassen und um Kirche, Landgericht und Mauthaus den Ort gebildet. Hier kamen die Erzeugnisse der umliegenden Glashütten zusammen und wurden verfrachtet, ging der Salzverkehr nach Böhmen durch und begannen die Fludderer auf dem Regenfluss mit ihren Triften, in denen sie Holz-, Holzgeschirr und Holzkohle nach Regensburg brachten. Hier tätigten auch die Hüttenleute, Kohlenbrenner und Waldbauern in den Fragnereien ihre Einkäufe und setzten einen großen Teil ihrer Verdienste in den vielen Wirtshäusern in Bier um. Dieser rege Verkehr und der blühende Handel hatten in dem kleinen Markt bald einen festen Bürgerstand geschaffen, und es gab kein Haus, das nicht eine Krämerei oder einen Handwerksmann beherbergte. An der Bannmeile des Marktes aber begann sich nach allen Seiten der Wald auszubreiten, unterbrochen nur von kleinen Flecken der Dorfsiedlungen oder Einöden, die Hänge und Seitentäler füllend und hinaufreichend bis zum Gipfel der Grenzberge, die kaum noch von eines Menschen Fuß betreten waren. Nach Norden dehnte sich zum Arber meilenweit tausendjähriger Wald, der nur die erste Wegstunde über das Walddorf Klautzenbach bis zur Rabensteiner Hütte von Menschenhand etwas gelichtet war.

Seitwärts der Rabensteiner Hütte, auf einem Waldrücken, der vom Volksmund den Namen „Erschlagener Mann“ erhalten hatte, klimperten an einem späten Sommernachmittag dumpf und blechern die schweren Viehglocken, schob und drängte sich auf einer baumfreien Waldblöße die Waldstierherde des Rabensteiner Hüttenherrn. Das Geschepper und Geläut der kupfernen und bronzenen Schellen erfüllte hallend den hohen Wald, vermischt mit dem aufgeregten Brüllen und Schnauben der Tiere, die sich ängstlich witternd und stoßend um den hohen Ahornbaum zusammendrängten, der in der Mitte der Blöße sein vielhundertjähriges Haupt reckte. Drüben am Hochhang stand der Wald dicht und finster, zerrupft und zerzaust von den Stürmen. Auf den Boden stampfend, umkreiste der große Leitstier mit zitternden Flanken die Herde und brüllte zornig und warnend gegen die düsteren Tannen, die sich drüben steil und unbewegt in den blauen Himmel reckten.

Aus dem feucht dampfenden Waldboden ringsum zog die sengende Sonne schwülen Dunst, und in Schwärmen, gleich auf- und niederschwebenden Wolken, tanzten unzählige Mücken über der Herde und saugten sich an die schweißglänzenden Tierleiber. Kreischend zog ein Geier seine Kreise über der Waldblöße und glitt in leichtem Flug nieder auf den blattlosen Gipfel des alten Ahornbaums. Dort saß er geduckt und aufgeplustert und äugte mit zuckendem Kopf nieder auf die verstörte Viehherde.

An den Stamm des Ahorn gelehnt, stand ein alter Mann, einen formlosen Filz tief in die Stirn gezogen, das Gesicht von einem wilden, zottigen Bart fast verdeckt, der nur die hellen und wachen Augen unter dem Rande des Hutes freiließ, und neben ihm stand stumm und lauernd sein jüngerer Mithüter, ein braun gebrannter Bursche, wie der Alte mit einer langen Lederhose und einem rupfenen Hemd bekleidet.

In den rauen Fäusten hielten sie die hänfene Schlaggeißel, bereit, von ihr Gebrauch zu machen, falls sich das Raubstück zeigen sollte, das die Herde beunruhigte.

Sie beobachteten die Herde und den wütenden Leitstier und sahen angestrengt hinüber zum Hochwaldrand, von welchem, dem Gebaren des Stieres nach, die Gefahr kommen musste.

War es ein Luchs, den die Tiere witterten? Ein Wolf, oder gar ein Bär?

„Bei der Irl muass es sein“, brummte der Alte und wies hinüber zu einer großen Irlstaude, die einen Büschel von Buchenjungholz überragte.

„Tuschen wir halt“, meinte der Jüngere, und mit einem Kopfnicken bedeutete der alte Hirt sein Einverständnis. Zwischen der Herde und dem Hochwald stellten sie sich auf und schwangen wohl zweimal mannslange, am Stielende gewiss mehr als zwei Daumen dicke Seile an den armlangen Stecken. Mit gespreizten Füßen stemmten sie sich in den Boden und ließen über ihren Köpfen hinweg die Seile peitschen. Wie Pistolenschüsse krachten die Schläge im Walde und hallten, sich im Echo fortlaufend wiederholend, ringsum von den Mauern der Bäume zurück. Aufgescheucht strich der Geier vom Ahorn und schraubte sich, kreischend über die Wipfel schießend, ins Blaue empor.

Ruhig und stumpf gegen den Wald witternd, standen die Stiere, als die Hirten ermattet die Arme sinken ließen und das rauschende Echo sich verhallend im tiefen Geröll verkroch. Nur der Leitstier rannte noch immer mit wütend gesenktem Gehörn gegen den Busch an, brüllte keuchend und kehrte wieder zur Herde zurück.

Beruhigend klopfte der alte Waldhirt dem Stier den Hals. Auf die Witterung seines alten Rukowitzers konnte er sich verlassen. Das Tier war auf dem Hochschachten des Rukowitz, der großen Gemeindeweide der Dorfschaften im Zwieseler Winkel, aufgewachsen, ehe es in den Besitz des Rabensteiners überging, und mit den Geräuschen und Gefahren der Waldweide wohl vertraut. Es konnte nur ein großes Raubstück sein, das dort drüben im Walde steckte, denn ein Luchs oder ein Wolf wären dem ohrenbetäubenden Krachen der Schlaggeißeln gewichen. So aber stand der Stier immer noch stampfend und mit blutunterlaufenen Augen, und von Neuem wurde die Herde unruhig.

„Wird ein Bär sein“, knurrte verdrossen der Alte.

„Ist nachher besser, wenn wir vor der Nacht abtreiben“, erwiderte der Jüngere.

Um die ihnen anvertraute Herde nicht zu gefährden, mussten sie die Tiere ins Tal oder auf die Hutweide hinüber auf den Ochsenberg unterm Hennerkobel treiben, bis die Jäger den Wald abgestreift und das Raubzeug erlegt oder es in die Arberwaldungen hinauf verscheucht hatten. War den Hirten auch in ihren Schlaggeißeln eine furchtbare Waffe gegeben, die sie fast vor jedem Feind schützen konnte, so konnten sie doch oft nicht verhindern, dass in der Nacht ein Stück von einem Wolf oder Waldbären gerissen wurde.

Der Alte schlurfte in die niedere Rindenhütte unter dem Ahorn und zog den Zwerchsack hervor, der ihre kleinen Habseligkeiten enthielt. Diesen hing sich der junge Beihirte über und schritt mit hallendem Schreien dem Pfad zu, der von der Pürstlingsblöße durch den Wald hinab zur Rabensteiner Hütte führte.

„Hoja, hoja, he, he, he!“

Mit wilden Sprüngen umkreiste der Rukowitzer die Herde und trabte, aufmunternd brüllend, hinter dem Hirten her. Die Herde löste sich und drängte dem Steig zu. Hintendrein sprangen die zwei Milchziegen, die den Hirten zur Nahrung gehörten. Der alte Hirte, der Buchinger vom Rabenstein, blieb zurück und wartete, bis das letzte Stück im Walde verschwunden war.

Gebückt horchte er noch einmal hinüber zum Waldrand, der unheimlich still im flimmernden Sonnenglast stand.

Zwanzig Sommer trieb der Buchinger-Hiasl, der Waldhirt der Rabensteiner Hütten, die Stiere nun schon auf die Waldschachten und hatte schon manches Mal den Feinden seiner Herde gegenübergestanden und schon manches Stückl niedergerissen und zerfleischt aufgefunden. Es war nicht leicht, eine Herde von dreißig und mehr Stieren zusammenzuhalten, die in ihrer Wildheit oft nur durch die Geißel zu bändigen waren. Sie fürchteten das zuckende Seil, und die drohende Gefahr trieb sie selber in die Nähe des Hüters. Wenn aber an schwülen Tagen die Bremsen sich an den schweißnassen Leibern festsaugten, dann machten die Stiere dem Hirten das Leben höllisch schwer.

Mit einem starken Buchenast versperrte er das Türlein der Rindenhütte. Um ihn war es seltsam still geworden, und die späte Sonne brütete lautlos über dem Wald. Selbst das Laub der langen Espe, die wie eine Palmgerte aus dem Gehübsch hing, bewegte sich nicht, und kein Vogellaut zeugte vom geheimen Leben im Dickicht.

So eigen still und weltentrückt hatte der Tag heute am Morgen schon begonnen und seine bösen Zeichen gegeben. Im grauenden Duster, das der Sonne vorausging, hatte der Hirte den Waldfähr durch das Unterholz schleichen sehen, wie ein flüchtiger Schatten nur, aber er hatte genau den großen Kopf und den plumpen Körper unterscheiden können. Wenn dieser ungute Geist des Waldes sich zeigte, brachte der Tag ein Unheil. So war es auch gewesen, damals vor gut zehn Jahren, als ihn kurz vor dem Herbstabtrieb ein großer Wolf angefallen hatte. Damals war er noch jünger und kräftiger gewesen, und die bösen Bodendünste hatten ihm noch nicht das Zucken und Reißen in die Flechsen gegeben, und einen Stein hatte er in die Geißel gebunden und das Seil geschleudert, dass das wilde Tier sich überschlagen hatte und heulend davongerast war.

Er bückte sich und löste einen faustgroßen Stein aus dem Grasfilz.

Das Brüllen des Rukowitzers klang nun schon von weit drunten herauf. Geräuschlos fiel der Geier wieder aus dem Himmel auf den Ahorngipfel nieder. Die Schmielen auf der Blöße glänzten und gleißten, und die alten Bäume schienen in der unheimlichen Stille näher zusammenzurücken.

Noch einmal horchte der Buchinger in den Hochwald hinüber, dessen Baumspitzen die Spätnachmittagssonne mit einem rötlichen Lichtsaum randete. Als er sich dann zum Gehen wandte, stand er starr vor Schreck. Die Peitsche entglitt den zitternden Händen, und ein keuchender Entsetzensruf rang sich von den bärtigen Lippen.

Kaum eine Mannsläng vor ihm stand aufrecht auf den groben Hinterpranken ein riesiger Bär. Gelähmt vor Schreck, konnte sich der alte Hirte kaum bewegen und er erwartete mit weit aufgerissenen Augen den Angriff des Untieres. Der Filz war ihm vom Kopf gerutscht, und mit gesträubtem Haar und Bart schien er selbst ein zottiges Waldtier. Unbeweglich stand der Bär, als wollte er sich noch eine Weile am tödlichen Schreck seines Opfers weiden, machte mit den Vordertatzen sonderbare Bewegungen und neigte mit einem tiefen, fast gemütlichen Brummen den dicken Kopf.

Da überwand der alte Buchinger den ersten jähen Schreck, und mit einem Fluch riss er das lange Messer aus der Lederscheide. Schritt für Schritt zog er sich zurück, den Bären, dessen Blick ihm ebenso langsam folgte, nicht aus den Augen lassend. Der Angstschweiß lief ihm von der Stirn in den filzigen Bart, und ein stockendes Keuchen kam aus seinem offenen, zahnlosen Mund. Immer rückwärts schreitend, hatte er schon die Mitte der dürren Grasfläche erreicht, stieß an einen Schmellerboschen und fiel mit einem sich überschlagenden Angstschrei rücklings zu Boden. Mit den Füßen stieß er nach dem nahenden Ungetüm, und die Faust, mit der er das Messer umkrallte, streckte er von sich, als sollte sich der Bär daran spießen. Dieser aber saß wieder auf den Hinterbeinen, machte die wunderlichsten Bewegungen mit Kopf und Pranken und brummte in einem fort, einmal rau und belfernd, dann wieder gutmütig und winselnd.

Das Tier schien gar nicht gewillt, den Alten zu schnell zu erledigen.

Verzweifelt sah sich der Buchinger nach einem Ausweg um. Wenn er den hohen Wald erreichte, konnte ihm die Flucht zwischen den Stämmen und dem Dickicht vielleicht glücken. Mit einem Ruck sprang er auf, brüllte mit wutverzerrtem Gesicht dem Bären ein Schimpfwort entgegen und rannte mit langen Sprüngen dem Waldrande zu. Doch zu weit war die Entfernung, und noch ehe er die Erlstauden erreichte, schlug ihn die Pranke des Verfolgers zu Boden. Gellende Schreie ausstoßend, fuchtelte er wieder mit dem Messer und erwartete mit schreckgeweiteten Augen und zerrauften Haaren den letzten Angriff des Untiers.

Doch wieder hockte der Bär aufrecht vor ihm, knurrte und brüllte, machte sonderbare Gebärden, legte wie bittend die groben Tatzen aneinander, fletschte das gelbe Gebiss und jaulte leise, und fast klang es wie ein Winseln und Betteln.

Ächzend erhob sich der Alte wieder, kein Auge von seinem gefährlichen Gegner wendend, und ging wieder Schritt für Schritt in Richtung Wald zurück.

Anscheinend darüber befriedigt, brummte und jaulte der Bär und machte, als freute er sich über den Rückzug seines Opfers, nach rechts und links possierliche Sprünge.

„Höll, höll, höll“, fluchte der Buchinger, schrie den Waldräuber an in seiner Not, bat und lamentierte, rief alle guten und bösen Geister zu Hilfe und betete laut und schreiend ein Stoßgebetlein. Unheimlich hallten sein Geschrei und der Jammer vom anderen Waldrand zurück.

Was war das für ein merkwürdiger Petzel, fuhr es dem Hirten durch den Sinn. Längst hätte dieser ihn zusammenschlagen können, ihm den Atem aus der Brust quetschen, oder ihm mit ein paar Prankenschlägen den Garaus machen können. Wollte dieses unheimliche Viehstück noch mit ihm spielen und ihn dann erst abmurksen? Mit schlotternden Knien stand er und schielte über die Schulter zurück. Zwei Sprünge hatte er noch zu tun, dann würde der Wald ihn aufnehmen. Dort standen dicht die Riesentannen und Rotfichten, die er erreichen konnte, wenn er um sein Leben rannte wie ein Junger. Wenn er erst einen Vorsprung hätte, dann sollten die alten Knochen ihr Letztes hergeben müssen, und wenn er tausendmal um einen Baum tanzen sollte, um den Teufelspetzel abzuhängen!

Watschelnd folgte ihm der Bär, sichtlich erstaunt über den Wutausbruch und den lauten Jammer dieses Menschleins, und blieb abwartend und bewegungslos, bis der Hirte sich wieder beruhigt hatte.

Nun war dieser in den Schatten des Waldes gekommen, und mit einem verzweifelten Sprung setzte er in die Randbüsche, schoss wie vom Teufel gejagt zwischen den Bäumen davon. Mit gemächlichen Sätzen folgte ihm der Bär, ärgerlich knurrend. Der Buchinger überlegte, während er hin und her um die Bäume lief, um sich so dem Verfolger zu entziehen: Wenn er in dieser Richtung weiterrannte, würde er sich immer weiter von der Rabensteiner Hütte entfernen und in den tiefen Wald hineingelangen. Er musste also links abbiegen, wenn er an die Schneise kam, die einmal der Sturm gerissen hatte. Wenn ihm nur nicht der Petzel den Weg abschnitt!

Schwer atmend hastete er weiter und warf nur kurz einmal einen Blick zurück. Zwei Mannslängen hinter ihm trabte lautlos und lefzend der Bär. Der Wald lichtete sich, und wie eine breite Narbe zog sich über den Bergrücken die Spur eines Windbruches, neu bewachsen vom Anflug junger Buchen und Tännlinge. Scharf links sprang der Gejagte in das Niederholz hinein. Das Geäst der jungen Tannen und die Gerten der Buchen schlugen ihm hart ins Gesicht, und über dem Geräusch seiner stampfenden Schritte und dem Krachen der dürren Äste hörte er den Verfolger nicht herankommen, bis ihn ein derber Stoß abermals zu Boden warf.

Zornig brummend und zähnebleckend stand der Bär neben ihm, und als der Buchinger vor Angst brüllend nach der zottigen Brust seines Feindes stoßen wollte, traf ihn ein Prankenhieb auf die Faust, dass das Messer in die Büsche flog. Stöhnend lag der Hirte auf dem Rücken. Dicht über seinem Gesicht stand die schwarze Schnauze und zahnte das hässliche Gebiss. Sein Herz tobte, dass es die Brust sprengen wollte, und sein entsetztes Schreien hallte schauerlich im Wald.

Blut rann von einem Hautriss über die bärtige Wange. Geschüttelt vom Grauen sah er in die funkelnden kleinen Kohlen über sich. Die Sinne wollten ihm vergehen in der Erwartung des Todes, und er schloss die Augen. Da spürte er die Zunge des Petzes, die ihm über das Gesicht fuhr und die Stirnwunde leckte. Als er die Augen wieder öffnete, saß der Bär neben ihm und jaulte wie ein geschlagener Hund. Fast wie ein Kinderweinen hörte es sich an. Dann wackelte der Zottel mit dem Kopf und hob die Pranken, als wollte er das Männelmachen üben.

Da bemerkte der Alte etwas, was ihm einen hellen Ruf des Erstaunens aus der Kehle presste.

Um den Hals des Bären lag, etwas verdeckt von den klumpigen Strähnen, eine Kette. Im Gehirn des Buchinger fingen die Gedanken zu rasen an. War das ein Petzel, der einem Bärenführer durchgebrannt war? Wollte der ihm überhaupt ans Leben? Eine Weile blieb er noch regungslos liegen, schwer atmend und sich vom Todesschreck erholend, schließlich rappelte er sich wieder auf, wischte sich mit der Faust über die Augen und sah das possenspielende Tier an.

War das nun ein Tanzbär, der seinem Herrn entlaufen und an die Menschen gewöhnt war? Hätte nicht ein wilder Waldhäuter ihn längst gerissen und zerschlagen?

„Was willst?“, stammelte er. „Sag, was willst?“ Ängstlich kreuschelte seine Stimme. Er stand taumelnd auf und redete auf den Bären ein, bettelte und beschwor und ging Schritt um Schritt zurück, dem Wald zu, wo über dem Rücken die Rabensteiner Hütte lag.

Doch da hub das seltsame Tier ein zorniges Brummen und Fauchen an und war mit einem Satz wieder an seiner Seite. Tückisch und böse funkelten ihn die kleinen Augen an, und mit dem dicken Kopf stoßend, schob er ihn vor sich her, zurück über die Schneise und weiter in den tiefen Wald hinein. Dann lief das Tier ein paar Längen voraus, brummte ermunternd und kehrte wieder zu dem Alten zurück, ihn von Neuem vorwärtsdrängend und stoßend.

Durch den Kopf des Buchingers schoss ein Gedanke. Der Bärling wollte etwas von ihm. Was er ihm an Sprüngen vormachte, sollte ihn weisen, ihm zu folgen. Er wollte ihn hinunter haben in die kalte Seigen.

War denn das ein wirklicher Bär? Steckte in dieser zottigen Haut ein böser Dämon, dem er nicht mehr zu entrinnen vermochte? Willenlos torkelte er hinter dem Tier drein. Ober entwurzelte Baumriesen ging es, die im Sumpf und Morast faulten, und aus deren zerborstenen Stämmen schon wieder neue stämmige Tännlinge wuchsen. Durch Jungbuchenwildwuchs, der sich in lichten Waldstellen undurchdringlich filzte, durch ein Brombeergehege, dessen dornige Ranken sich einem in die Haut schlugen, über Felstrümmer und Sumpflöcher führte ihn der Bär in eine enge Waldschlucht. Von hohen Farnen überhangen, dehnte sich ein baumfreier Moorstreifen.

Die Sonne stand hinter den schwarzen Tannen, und ein gespenstisches Dunkel lag über der feucht dampfenden Erde. Ein Reh hetzte, durch das Unterholz brechend, davon, auf einem Fichtengipfel pochte schrill ein Specht.

Eine riesige Buche hatte sich mitten auf dem freien Flecken angesetzt und dachte ihre riesige Krone über den Teppich aus Schwarzbeersträuchern und blühendem Moos. Schüppelbinsen glänzten in tief dunklem Grün. Der Bär trollte auf die Buche zu, und ein Schwarm von vielen Hundert Vögeln des Waldes erhob sich vom Boden und verließ rauschend das Astwerk des Baumes, strich, den Himmel verdunkelnd, über den Wald ab.

Unweit des Baumes hielt der Bär inne und sah zurück.

Als auch der alte Hirte mit einknickenden Knien Atem holend verweilen wollte, schüttelte der Bär unwillig den Kopf und knurrte böse.

Da drang durch die gespenstische Stille eine laute Kinderstimme, in der Lachen und Weinen klangen: „Boro!“

„Jesus, Maria und alle guten Geister!“, rief der Buchinger in hellem Schrecken und tat wankend wieder einige Schritte vorwärts. Am Stamm der Buche sank er, ob des Ungewöhnlichen, das sich seinen Blicken bot, in die Knie. Mit den schrundigen Fäusten fuhr er sich ins zottige Haar und starrte mit weit aufgerissenen Augen nach dem Buchenstamm.

„Alle guten Geister, a Schrazl!“, stöhnte er. Mit zitternder Hand schlug er ein Kreuz und faltete die Hände.

Zwischen den riesigen Wurzelarmen der Buche saß im Moos ein seltsames Wesen. War das ein Zwerg? Ein Waldschrazl, wie sie im finsteren Wald ihr Unwesen trieben? Oder war es ein kleines Bübl nur?

Um die Buche tanzte der Bär in gravitätischen Schritten und brummte, schlug die Pranken zusammen wie ein Kind, das sich freute. Der Buchinger fuhr sich an die Stirn. War er schon gestorben und in den Waldhirtenhimmel eingegangen?

Seidenblau spannte sich der Himmel über ihm, und die Blätter der Buche schimmerten wie Gold. Schillernde Spinnennetze hingen nieder. Nun fingen unzählige Vögel ein Konzert an, so innig und süß, dass sich in der Brust des Alten der Schrecken verlor.

„Schrazl, was willst von mir, alle guten Geister loben Gott den Herrn, was ist dein Begehrn?“, krächzte er heiser und konnte den Blick nicht von den kohlschwarzen Augensternen wenden, die ihn aus einem pausbackigen muselbraunen Gesicht ansahen.

Ein rotes Käppilein saß auf dem schwarz glänzenden Haar, und ein rotbrauner Kittel kleidete weit das Bübel, das drei oder vier Jahre zählen mochte. Oder fünf? Oder mehr? Hatte es nicht tiefe Falten zwischen den Augen, wie ein gewachsenes Mannsbild?

Leise brummend kam der Bär und rieb schmeichelnd den dicken Kopf an der Schulter des Kleinen, der mit runden, braunen Fäustchen das zottelige Fell kraulte.

Der alte Buchinger rieb sich die Augen. War das ein Teufelsspuk? Machte sein altes Hirn ihm diese Gaukelei vor? War es ein albiger Traum? Nun kam der Bär wieder zu ihm, stupste ihn mit dem Kopf, dass er zu Boden fiel, jaulte und winselte, grollte rau und böse und schlug mit den Pranken auf den Boden.

Da fing auch der Buchinger in seiner Not zu jammern an.

„Boro, geh!“ Das kleine Büblein war aufgesprungen und trat an den stöhnenden Hirten heran. „Boro nicht bös! Ich gehen mit dir!“

Der Petz fing wieder zu tanzen und zu springen an und trabte in den Wald zurück.

Die weiche Stimme des Kleinen beruhigte den Buchinger, und er fragte: „Mit mir willst gehen?“ Eifrig nickte der Bub. Nun verstand der Alte auch den Bären. Der hatte ihn hergeschleppt, damit sich jemand des Bübels annehme, das da allein im Walde gewesen war. Den Buben sollte er mitnehmen? Da fasste er sich ein Herz.

„Huckelauf, Bub“, bat er und bot dem Kleinen den Rücken. Dieser sprang auf, schlang ihm die Arme um den Hals, und der Buchinger schritt davon, den Weg zurück, den er gekommen war. Wieder machte sich der Petz zum Führer, lief bald vor, blieb dann wieder zurück und zeigte in tollen Sprüngen seine Freude.

„In Gottes Namen“, betete der Alte und stapfte durch den Wald. Starr, wie in einem lähmenden Bann standen die Baumriesen. Blaugrau dusterte es in den Gründen, und das Abendlicht verfärbte den Tag. Wie blutig überhaucht, die hängenden Blätter rot gesäumt, ragten die Kronen der Buchen gegen den fahlen Himmel, und wie weisende schwarze Pfeile streckten sich die Tannen. Eine unheimliche Stille lastete über dem Wald, in dem alles Leben verzaubert und erstorben schien.

Schnuppernd und zeitweilig leise brummend, tappte der Bär voran, durch das Buchengefüchs, über den Windriss zurück auf die Weideblöße.

Mit Schauder und Grauen spürte der Alte die leichte Last auf seinem Rücken. Warum rührte sich das Bübel nicht mehr? War es eingeschlafen, oder sann es auf eine Bosheit? Wuchs und wandelte sich jetzt der Waldschraz auf seinem Buckel? Setzte er Hörner an, und würden sich die Arme bald drückend um seinen Hals schließen, bis ihm die Luft ausging? Lauerten die kohlschwarzen Augen jetzt feuerblitzend hinter ihm, und würde das Bürschlein ihn bald mit glühenden Sporen reiten, bis ihm die Seele aus dem Leib floh?

Die Sonne war untergegangen, und über dem Hennerkobel senkte sich das letzte Abendrot in die Tiefe. Der Wald um die Blöße schien auf einmal voll wandelnder, schnellender Schatten zu sein, die, sich hinter den Bäumen duckend, neben ihm herliefen, durch die Büsche huschten, oben von Krone zu Krone sprangen und um die kahlen Stämme flatterten. Der Alte fuhr erschrocken zusammen, und die Beine versagten ihm fast, als von dem Ahorn ein Geier kreischend abstrich. Der Schweiß lief ihm brennend in die Augen und täuschte ihm Lichter vor, die ihn umgaukelten und umtanzten.

Auf einmal war auch der Bär nicht mehr da. Wo war er hin? Der Buchinger blieb stehen und horchte in die Dämmerung. Kein Tappen hörte er mehr, kein Ast brach. Die Angst begann ihn wieder zu würgen und fasste wie eine derbe Faust nach seinem Herzen. Schwerer und schwerer wurde die Last auf seinem Rücken.

Laut betend, Gott und Geister anrufend, begann er, talabwärts zu gehen. Nur heraus aus dem finster werdenden Wald, heraus aus diesem Grauen! Sollte es ihm gehen wie dem Speivogel von der Paternosterhütte, dem vor Jahren eine Waldhexe auf den Buckel hockte und ihn gezwungen hatte, sie bis auf den großen Steinfelsen des Hahnenriegels zu tragen, die ihn zwickte und quälte, stach und marterte, an den Haaren riss und ihm die Fersen in die Seiten stieß, bis er halb tot umfiel und am nächsten Tag von Holzhauern gefunden wurde? Seitdem war er nicht mehr bei Verstand.

Hatte der unheimliche Bub auf seinem Buckel sich auch zu einem Waldgeist, zu einer Hexe verwandelt, zu einer Weitze, die ihn zu Boden drückte? Sollte er die schreckliche Last nicht lieber ins Gebüsch schleudern und dann um sein Leben rennen? Schneller wurden seine Schritte, und mit der letzten Kraft trachtete er hinunter zum Mühlbach. Am Waldrand blieb er stehen und verschnaufte. Er horchte in das Dunkel der Berge zurück, und nun vermeinte er, ein Tappen zu hören, das sich im Walde entfernte.

Er horchte genau hin und hörte die tiefen Atemzüge des Findlings. War das Bübel eingeschlafen? Es wurde ihm leichter und freier, und der Schrecken wich von ihm.

Die Nacht war angebrochen, und ringsum rückten die schwarzen Wälder näher an das Glashüttendorf heran. Die niederen Arbeiterhütten hingen wie dunkle Nachttiere am Hang, lautlos und tot. Wie düsteres Hexenfeuer glühte der Brand im Schmelzofen der Paternosterhütte durch die Nacht. Am Bachpferch, wo die Stierherde untergebracht war, schlugen einzelne Glocken an.

Wo sollte er nun mit dem Findelbuben hin? Heim ins Hirtenhäusl? Würde ihm wohl nichts anderes übrig bleiben. Vielleicht waren ihm die Geister ja gnädig, und der ganze Spuk verschwand mit dem Grauen des nächsten Tages.

Als er über eine schmale Stelle des Mühlbaches sprang, erwachte das Bübl. Ganz nahe am Ohr des Alten erklang eine helle und schmerzerfüllte Stimme: „Boro!“ Das Rufen ging in ein herztiefes Weinen über.

Dieses Kinderschluchzen löste den Bann und nahm die letzte Furcht vom Buchinger. Auf einmal tat ihm das Bürschchen leid. „Sei stad, Bübel, kriegst a Betterl und a Süppel“, tröstete er und schritt schneller aus.

Ein schwefelgelber Streifen wanderte langsam über den dunklen Nachthimmel und stand wie ein klaffender Riss am Firmament. In ihm wogte und wallte es, wie in einem Schmelzofen die glühende Glasmasse. Der alte Hirte sah gruselnd dies Zeichen des Himmels. So alt er geworden war, Ähnliches hatte er noch nie gesehen.

Eilig stolperte er den Wiesenhang hinan. Unweit der Stelle, wo die Stierherde nächtigte, eingeschlossen im Schrenkenpferch, erreichte er die Dorfstraße. Der Rukowitzer hob seinen massigen Körper von der Erde und witterte. Er erkannte den Hirten und brüllte in die Nacht. Der Schrei des Tieres sank ohne Hall, eingehüllt von der dampfend heißen Luft, ins Tal. Unruhig schnaubten die Stiere und stampften auf den Boden.

Dick und brodelnd heiß hielt sich die Hitze des vergangenen Tages zwischen den Wäldern. Keine Menschenseele war auf dem Dorfweg. Hie und da gloste hinter einem schmutzigen Fenster ein Talglicht, oder flackerte geistrig ein Kienspan. Von der Paternosterhütte her, die in der Mitte des Dorfes gegen den Hennerkobelwald gerückt stand, klang klirrend das Stoßen der eisernen Schürstangen. Dort waren Schürer und Schmelzer tätig, während die Peterlmacher ruhten, erschöpft von der zehrenden Hitze vor den Schmelztiegeln. Im „Zangl“, dem Hüttenwirtshäusl, stritten sich noch zwei, und einer sang rau und unmelodisch.

Ein greller Blitz zuckte aus dem gelben Himmelsriss, und ein erschütternder Donnerschlag folgte, als der Buchinger mit seiner Last über die Point des Herrenhauses hastete, dem Dorfrand zu, wo in eine Mulde gedrückt das Hirtenhäusl, eine roh gezimmerte und braun verwitterte, mit Schindeln und Steinen gedeckte Hütte stand.

Ein zweiter Blitz fuhr hinter dem Hennerkobel auf; ein ganzes Bündel zischender Feuerstrahlen schien aus dem Berg zu fahren, und gleichzeitig folgte ein Donnerschlag, dass die Erde sich hob. Da stolperte der Buchinger zu seinem Weib in die Stube und zog den Findelbuben vom Buckel ins flackernde Kienspanlicht. Inmitten der nackten vier Wände stand auf dem Lehmboden ein wackeliger Tisch mit einem verwetzten Sitzschragen. In der Ecke war auf dem Boden ein Strohlager, von einem Bretterrand zusammengehalten, von dem sich eine dicke, unförmige Frau mit runzeligem Gesicht und spärlichem ergrautem Haar erhob. In der anderen Ecke war aus groben Steinen eine offene Feuerstelle errichtet, und an der Innenseite der Tür hingen einige Lumpen.

Schlaftrunken griff die Frau nach dem Kienspan und leuchtete, vor Verwunderung den zahnlosen Mund offen, den Buben an, den der Buchinger auf den Schragen setzte. Ein kindskopfgroßer Kropf verunstaltete das Weib, gebückt stand sie, und der knisternde Span zitterte in ihrer Hand. „Jessas, was hast denn da?“, krächzte sie.

Flüsternd, unterbrochen vom Grollen des Donners, erschreckt innehaltend, wenn ein Blitz durch das Fenster leuchtete, erzählte der Alte, wie er zu dem Findling gekommen war, und die Hirtin schlug ein Kreuz ums andere.

„Gott steh uns bei“, stöhnte sie, „das ist Hexerei!“

„Gib dem Bübel ebbes zu essen“, knurrte er, „es wird Hunger haben.“

In einem Schälchen stellte sie Milch auf den Tisch und schnitt etliche Brocken vom groben Kornbrot hinein. Mit stummer Gebärde forderte sie den Kleinen zum Essen auf. Flink griff er zu und verschlang gierig die Brotbrocken, die er mit den Fingern herausfischte, und trank das Schälchen leer.

Die Hirtin hatte sich wieder auf das Strohlager gesetzt und glotzte mit scheelen Augen auf den Findling.

Draußen fuhren in rascher Folge die Blitze nieder, Donner brüllte im Tal, riss die müden Glasmacher aus dem Schlaf, und Licht um Licht flammte in den Hütten auf. Den Wettersegen brevelnd, saßen die Dörfler um die Tische oder knieten vor den Herrgottsbildern. Auch die Buchingerin ermahnte sich, stapfte zur Feuerstelle, stocherte die Glut auf. Aus einem Säckchen nahm sie das Donnerkraut, das der Buchinger aus dem Walde gebracht hatte, und warf es ins Feuer. Ein beizender Rauch erfüllte die Stube. Er wogte gleich blauen Geistern um die blackende Flamme des Kienspans. Lallend, die Hände verschlungen und die irrenden Augen auf die Fensterscheibe gerichtet, vor der blau und grün in dauernder Folge das Feuerwerk des Himmels tanzte, kauerte das Weib neben dem Herd nieder. Der Buchinger hatte sich auf das Strohlager geworfen, der Findelbub war vom Schragen gerutscht, hatte sich zu den Füßen des Hirten auf das Stroh gesetzt, sah mit schwarz glänzenden Augen von dem Manne zum Weib, sprang dann auf und stellte sich an das Fenster.

Der zuckende Feuerschein umlohte den kleinen Kopf mit der roten Kappe. War es Freude an dem bunten Feuerwerk, war es böser Zauber? Der Kleine patschte in die Händchen, sprach bittend und beschwörend und weinte laut auf: „Boro, Boro!“

Im Qualm des verglimmenden Kienspans und im Schein des Himmelsfeuers stand der Bub, umdunstet von Licht und Rauch, gleich einem überirdischen Wesen, und entgeistert starrte das Weib auf die sonderbare Erscheinung. Ihre Fantasie sah aus dem roten Käppilein zwei Hörner wachsen, und das Entsetzen ließ sie schreien und kreischen: „Hiasl, der Tuifl, der Tuifl!“

Auch der Buchinger hatte das seltsame Gebaren des Buben verwundert betrachtet. Was war das für ein Kind, das da an Blitz und Donner, am Wüten des Himmels keinen Schrecken fand?

Sie wollen wissen, wie es weitergeht? Dann laden Sie sich noch heute das komplette E-Book herunter!

Weitere E-Books im Rosenheimer Verlagshaus

Melodie der Liebe

eISBN 978-3-475-54383-8 (epub)

Florian Eck hat von seinem früh verstorbenen Vater nicht nur das leidenschaftliche Temperament geerbt, sondern auch die Begeisterung für Musik. Dank seines großen Talentes kann er alle Schwierigkeiten überwinden und seinen Lebenstraum verwirklichen: Der Junge vom Land steht nun als berühmter Geiger im Rampenlicht, wird von seinem Publikum umjubelt und die Frauenherzen fliegen ihm zu. Eigentlich müsste Florian glücklich sein, doch auch wenn seine Konzerte ihn um die halbe Welt führen, kann er seine Heimat und seine verlorene Jugendliebe Maria niemals ganz vergessen.

Die Hand am Pflug

eISBN 978-3-475-54385-2 (epub)

Hans Ernst ist einer der bekanntesten Volksschriftsteller. Seine Heimatromane werden zu Recht geliebt, denn Handlung und Charaktere profitieren von Erfahrungen, die der Autor im Laufe seines Lebens selbst machte, von seinen eigenen Erlebnissen und Begegnungen. Davon erzählt er in diesem autobiografischen Werk: In seiner Zeit als Bauernknecht ist seine Liebe zur bäuerlichen Welt entstanden, seine künstlerischen Fähigkeiten konnte er beim Theater entdecken. Endlich verband sich beides glücklich in der Schriftstellerei.

So manchem Hans-Ernst-Freund gilt dieses Buch als sein bestes.

Besuchen Sie uns im Internet:www.rosenheimer.com