4,99 €

Mehr erfahren.

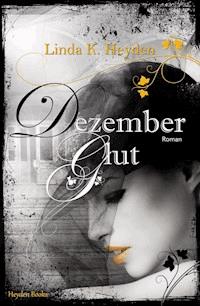

- Herausgeber: Heyden Books

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Nacht-Patrouille

- Sprache: Deutsch

Schönheit hat ihren Preis. Für Damian ist er höher, als er ertragen kann, denn sein fatal gutes Aussehen hat nur Unglück heraufbeschworen und alle, die er einst liebte, ins Verderben gestürzt. Getrieben von Rache, Selbsthass und Schuld widmet er sich nur noch einer Aufgabe: der unerbittlichen Jagd auf Dämonen. Als Julian, der Anführer der Nacht-Patrouille, ausgerechnet ihn zum Mentor für die traumatisierte Studentin Charis bestimmt, fällt es ihm schwer, diese neue Pflicht zu akzeptieren. Doch schließlich empfindet er Respekt und Sympathie für Charis und hilft ihr, in ihr altes Leben zurückzufinden. Beide fühlen sich immer mehr zueinander hingezogen, aber Damian weigert sich, seinen Gefühlen nachzugeben. Denn die Vergangenheit lässt ihn nicht los ? und holt ihn wieder ein. Nun ist auch Charis in tödlicher Gefahr. DEZEMBERGLUT ist der zweite in sich abgeschlossene Roman der Vampirreihe um die Nacht-Patrouille. Das E-Book basiert auf der Printausgabe im Format 12,5 x 19 cm mit 472 Seiten.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 643

Veröffentlichungsjahr: 2016

Ähnliche

Linda K. Heyden

Inhaltsverzeichnis

Cover

Titel

Impressum

Widmung

Prolog

Kapitel 1

Kapitel 2

Kapitel 3

Kapitel 4

Kapitel 5

Kapitel 6

Kapitel 7

Kapitel 8

Kapitel 9

Kapitel 10

Kapitel 11

Kapitel 12

Kapitel 13

Kapitel 14

Kapitel 15

Kapitel 16

Kapitel 17

Kapitel 18

Kapitel 19

Kapitel 20

Kapitel 21

Kapitel 22

Kapitel 23

Kapitel 24

Kapitel 25

Kapitel 26

Kapitel 27

Kapitel 28

Kapitel 29

Kapitel 30

Kapitel 31

Kapitel 32

Kapitel 33

Kapitel 34

Kapitel 35

Kapitel 36

Kapitel 37

Kapitel 38

Kapitel 39

Kapitel 40

Kapitel 41

Epilog

Über die Autorin

Weitere Romane der Reihe

Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.

Impressum:

2. überarbeitete Auflage 2016

© 2013 Heyden Books e. K., Berlin

Umschlaggestaltung: Andrea Gunschera, Großräschen

Korrektorat: KoLibri Lektorat, Halle

E-Book der 2. Auflage 2016: pg verlagsauslieferung und fulfillment, Sauerlach

Alle Rechte vorbehalten.

ISBN 978-3-946546-03-0 (Printausgabe)

ISBN 978-3-946546-04-7 (ePUB)

ISBN 978-3-946546-05-4 (mobi)

www.lindakheyden.com

Für meine Mutter. Und für Karl, sowieso und immer. Für Michaela, von der ich gelernt habe, dass coole Frauen keine Strickjacken tragen. Mortisha – Vadim ist für dich. Für Sabine. Weil wir uns wiedergefunden haben. Für Gudrun in Freundschaft,und für die LeserInnen von Dezemberglut, die mit Ellen und Julian mitgefiebert haben. Danke für eure wunderbaren Zuschriften.

Erinnerungen

Stunden, Tage oder Wochen krochen dahin. Wenn ich es schaffte, aufzustehen und einen Fuß vor den anderen zu setzen, ging ich wie auf Eis. Anfangs hielt es stand, aber wenn die Erinnerungen kamen, wenn ich versuchte, zu verstehen, Antworten auf das Schreckliche zu finden, brach ich wieder ein. Dann lag ich still und hielt die Augen geschlossen. Vielleicht, wenn ich ruhig blieb und bewegungslos, nichts dachte, mich weigerte, die Zeit mit Erinnerungen zu füllen, würden sie mich nicht finden.

Aber sie fanden mich. Immer.

In diesen Erinnerungen war ich wieder in der Gewalt von Gregor. Gregor hatte Augen, die die Nacht durchschnitten, meinen Verstand und meine Seele. Er war der Anführer einer Gruppe von Vampiren, denen ich in die Hände gefallen war.

Vampire. Mitten in Berlin.

Sie waren furchterregend. Wie Tiere in einem Käfig, die sich gegenseitig bekämpften. Immer durstig nach Blut. Und Gregor war der Schlimmste von allen. Sein Wesen überschwemmte mich bei jeder Berührung, floss in mich hinein, füllte mich aus, als würde ich ertrinken in Grausamkeit und Gier.

Ich fühlte mich von seiner Bösartigkeit vergiftet, als wäre er immerwährend bei mir, auch wenn ich allein auf meiner Matratze lag. Eine unsichtbare Kraft hielt mich dort fest. Reglos wie eine Marionette, deren Fäden durchgeschnitten waren.

Meine Welt war klein und entsetzlich. Sie hörte neben meiner Matratze auf. Die schmale, verdreckte Tür am Ende des Zimmers führte irgendwohin, hinaus und weg von hier. Aber sie war unerreichbar. Ich starrte auf die rissige Decke mit dem Wasserschaden, bis es völlig dunkel war, und versuchte mir vorzustellen, ich sei ganz woanders. Als könnte ich nicht spüren, nicht hören, was um mich herum geschah.

Längst hatte ich aufgehört zu flehen, zu bitten, und meine Tränen waren versiegt. Aus schreiendem Entsetzen war stumme Verzweiflung geworden.

Endlich, als ich mich ergab, nichts mehr fühlte und meinen Körper aufgab, konnte ich mich an einen Platz in meinem Innersten zurückziehen, an dem mir niemand etwas zuleide tat. Wo ich Erleichterung fand und Frieden. Aber dort konnte ich nicht bleiben, und ich erwachte erneut in diesem Albtraum, der niemals enden wollte.

Gregors Zähne schlugen sich inmeinen Hals. Wenn er mein Blut nahm, schlich Martin um uns herum. Ich wusste, dass Martin mich wollte, nicht nur mein Blut. Aber Gregor ließ es nicht zu, er behielt mich für sich. Nur weil Martin mich begehrte. Manchmal stellte Gregor ihm in Aussicht, mein Blut und meinen Körper nehmen zu dürfen, um seine Erlaubnis dann doch jedes Mal zurückzuziehen. Irgendwann fehlte mir die Kraft, um deshalb erleichtert zu sein.

Ich war so schmutzig. Von außen und innen.

Martin streichelte mich verstohlen, ich spürte sein Verlangen, seinen heftigen Zorn. Er wartete und wusste, seine Zeit würde kommen.

Ich wusste es auch.

Gregor bevorzugte Männer. Wie Mirko, ein Name, der zu seiner schönen Stimme passte. Denn plötzlich gab es noch einen Gefangenen im Zimmer. Er lag auf einer Matratze in meiner Nähe, ich konnte ihn hören, aber nicht sehen. Mirko war erst achtzehn. Anfangs hatten wir noch miteinander geflüstert und uns gegenseitig Mut zugesprochen. Bis Gregor ihn besuchte.

Mirko bekam seine Vorlieben zu spüren.

Ich konnte nichts tun, um ihm zu helfen. Da ich unfähig war, meinen Kopf zu bewegen, brauchte ich nicht hinzusehen. Aber es gab keine Möglichkeit, dem Flehen, Stöhnen und Mirkos verzweifelten Lauten zu entkommen. Noch lange, nachdem Gregor weg war, hörte ich ihn neben mir weinen und würgen. Ich weinte und würgte ebenfalls, jedenfalls die ersten Male.

rgendwann reagierte Mirko nicht mehr auf meine vorsichtigen Fragen. Bald darauf wurde er tot hinausgetragen. Das war das erste Mal, dass ich ihn sah.

Trotz allem, was geschehen war, trotz allem Grauen hatte ich nie wirklich geglaubt, mir einfach nicht vorstellen können, tatsächlich sterben zu müssen. Nun fühlte ich mich, als sei ein Teil von mir bereits mit ihm gestorben.

Ich war wieder allein. Mit meiner Angst, meiner Todesangst. Ich glaubte, sie niemals wieder ablegen zu können. Selbst wenn ich überleben sollte – ich wusste, dass ihre Narben für immer in meiner Seele zurückblieben.

Es schien jedoch zwei Arten von Vampiren zu geben. Die abgrundtief bösen wie Gregor – und diese anderen, die uns befreiten. Sie töteten Gregor sowie alle Peiniger aus seiner Gruppe bis auf Martin.

Diese Vampire lebten schon sehr lange in Berlin und gingen unerkannt von den Menschen ihren Geschäften nach. Sie bezeichneten sich als Gemeinschaft. Und in deren Zentrale hielt ich mich jetzt auf. Sie lag unter dem Luxushotel Aeternitas, am Gendarmenmarkt in Berlin-Mitte. Das Hotel gehörte der Gemeinschaft der Vampire, ebenso wie zahlreiche Berliner Clubs und das Wachschutzunternehmen Nacht-Patrouille. Die oberirdischen Etagen boten ein erstklassiges Angebot für menschliche Hotelgäste. Unterirdisch gab es ein Vampirhotel, von dem nur wenige Menschen, die Vertrauten der Gemeinschaft, wussten. Darunter befand sich auf zwei weiteren Etagen die Zentrale mit Büros und Wohnungen.

Die Vampire der Gemeinschaft waren ebenfalls furchterregend, aber auf eine Weise, die mit Gregor und seiner Gruppe nicht zu vergleichen war. Bleiche, attraktive Gesichter und Augen, deren Blicken ich auszuweichen versuchte, seit ich wusste, wie viel Macht Vampire damit über Menschen besaßen – und was sie ihnen alles antun konnten.

Sie erschienen fast menschlich. Manche sogar freundlich. Im Gegensatz zu Gregor und seiner Gruppe töteten sie keine Menschen, und niemand tat mir etwas zuleide. Sarah sprach oft mit mir. Sie schien noch jung für einen Vampir und so normal, dass ich fast vergaß, wer und was sie war. Sarah war diejenige, die mir vom Tod meiner Eltern erzählte. Sie lächelte häufig. Nur wenn sie mich ansah oder mit mir sprach, wurde sie traurig.

Ich machte sie traurig.

Noch immer durchfuhr mich eine tiefe Angst, wenn ich in die Nähe von Vampiren kam. Deshalb schloss ich mich am liebsten in mein Zimmer ein und blieb im Bett, um ihnen aus dem Weg zu gehen. Doch dann erzählte mir Sarah von ihren Plänen mit mir. Diese Pläne gefielen mir nicht. Ich widersprach, aber Sarah schüttelte den Kopf.

Mein Ärger gab mir Kraft. Endlich wusste ich, was ich zu tun hatte. Meine Welt, mein Inneres war brüchig, aber ich wollte gegen meine Ängste angehen. Flüchten. Nach vorn. Das war ich meinen Eltern schuldig. Das Eis wurde fester und fing an, mich zu tragen. Ich entschied mich, aufzustehen und mein Zimmer zu verlassen. Jeden Schritt empfand ich als Risiko. Denn ich musste etwas tun, das mir riesige Angst einjagte. Mit Julian sprechen.

Dem mächtigen Anführer der Gemeinschaft.

Kapitel 1

In den langen, unterirdischen Gängen war es still. Selbst wenn mir einer der Vampire begegnete, war kein Geräusch zu hören, so lautlos bewegten sie sich. Nur manchmal klingelte irgendwo ein Telefon, oder ich hörte Stimmengewirr und Lachen von der Rezeption, dem Dreh- und Angelpunkt der Zentrale.

Ich ging vorbei an Räumen, deren Zweck ich nicht kannte, und suchte den einen, der mir genannt worden war. Dort wartete ich in einem bequemen Sessel gegenüber der Tür, die ich nicht aus den Augen ließ.

Als sich die Tür endlich öffnete, stand ich unsicher auf.

Der erste Mann, der das Zimmer verließ, hatte langes, blondes Haar. Ich erinnerte mich an ihn, er hatte bei unserer Befreiung Anweisungen erteilt, und ich erinnerte mich ebenfalls an die Blutspritzer in seinem Gesicht. Das musste Julian sein, der Anführer der Gemeinschaft. Den zweiten Mann hatte ich noch nie gesehen. Er war nicht ganz so groß und hatte kurzes, dunkles Haar.

Ich machte einen Schritt auf den Blonden zu, doch dann stutzte ich. Der Dunkelhaarige hatte etwas an sich, eine Präsenz, die fast greifbar war, eine Ausstrahlung von Stärke, Macht und Dominanz, die mich dazu brachte, meinen Plan zu ändern und im letzten Moment die Richtung zu wechseln. Aber mein Körper zitterte, und meine Beine gehorchten mir nicht länger. Ich stolperte.

»Was zum Teufel ...«, hörte ich den Blonden. Fast wäre ich mit ihm zusammengestoßen.

Nun sahen mich beide Männer an.

Vampire. Ich hatte ihre volle Aufmerksamkeit und geriet in Panik. Ihr Blick schien alle Kraft aus meinem Körper zu ziehen. Das Eis, das ich inzwischen für sicher gehalten hatte, brach krachend ein.

Der Dunkelhaarige sagte etwas zu mir. Ich sah, wie sich seine Lippen bewegten, hörte Worte, deren Sinn ich nicht verstand. Denn meine Gedanken wirbelten wie ein Schneesturm in meinem Kopf, ich hörte ein Rauschen, das immer lauter wurde, seine Worte durchdrang und sie schließlich gänzlich übertönte. Im nächsten Moment fand ich mich auf dem Boden wieder. Das Rauschen verstummte, nur mein Herzschlag dröhnte in meinen Ohren.

»Das ist ein absolut schlechter Zeitpunkt.« Die Kälte, die vom Blick des Blonden ausging, ließ mich frösteln.

»Andrej. Sie will nur mit mir reden.« Die Stimme besaß ruhige Autorität. Sie war alles andere als kalt und gab mir Hoffnung.

»Pierre wird gleich hier sein. Danach hast du den Inneren Kreis einberufen. Und wir müssen die Versammlung vorbereiten.«

»Dann warte hier und sag Pierre, dass er sich noch etwas gedulden muss.«

Das war Julian, da war ich jetzt sicher. Ich wagte nicht aufzustehen, aber ich nahm meinen ganzen Mut zusammen und hob den Blick.

Julian hatte ein strenges Gesicht, graue Augen und eine scharf geschnittene Nase, die man wohl aristokratisch nennen konnte. Alles an ihm strahlte Macht und Selbstbewusstsein aus. Nun streckte er mir schweigend die Hand entgegen.

Ich zitterte vor Angst. Spürte Widerwillen. Und fühlte mich auf die Probe gestellt. Vampire waren Monster. Nie hatte mir ihre Berührung etwas Gutes gebracht. Spiel mit, redete ich mir zu. Ich wollte etwas von ihm. Außerdem hatten mich die Vampire der Gemeinschaft befreit und Gregor getötet, und der Feind eines Feindes ist schließlich so etwas wie ein Freund.

Ich zauderte, dann griff ich zu. Ich spürte ein beunruhigendes Kribbeln, wie die Andeutung einer dunklen Kraft, die sich sofort zurückzog. Dann war da nur noch Julians kühle Hand.

Julian stand regungslos und schaute mich unverwandt an, schließlich zog er mich hoch und ließ meine Hand los. »Komm.« Er öffnete die Tür, die er eben geschlossen hatte. »Hier können wir reden.«

Langsam ging ich an ihm vorbei, nahm dunkles Holz an den Wänden wahr und einen weichen Teppich unter meinen Füßen, bevor ich auf die Kante des dunklen Ledersessels rutschte, den er mir angeboten hatte.

Mein Mund war trocken und mein Kopf leer.

»Nun? Warum willst du mit mir sprechen?«

Ich kämpfte gegen die Angst, fing endlich meine Gedanken ein und schaffte es, Worte daraus zu formen. »Ich will nicht, dass mein Gedächtnis gelöscht wird«, platzte ich heraus.

Julians Augen zeigten noch nicht einmal ein Blinzeln. »Mir wurde gesagt, ihr seid beide einverstanden.«

Außer mir gab es noch Kevin, der einen Tag vor unserer Befreiung in mein Zimmer gebracht wurde. Was mit Mirko geschah, war ihm erspart geblieben. Inzwischen wusste ich, dass es viele Opfer von Gregor gegeben hatte, eine Flut von Entführungen, die in S- und U-Bahnhöfen ihren Anfang nahmen. Außer Kevin und mir hatte niemand überlebt. Alle anderen waren tot oder von Gregor gewandelt worden, und von diesen hatten siebzehn Vampire überlebt. Sarah hatte mir erzählt, dass sie bis auf Weiteres sicher verwahrt wurden. Das fand ich beruhigend, da ich mir vorstellen konnte, wie gefährlich sie waren.

»Kevin ist einverstanden«, sagte ich leise. »Ich bin es nicht. Er ist froh, alles vergessen zu dürfen.« Kevin konnte zu seinen Eltern zurückkehren, zu einer Freundin, einem Leben, das weiterzuführen sich lohnte.

»Aber auf dich trifft das nicht zu«, stellte Julian fest.

»Nein.« Nach meiner Entführung hatten meine Eltern alles getan, um mich zu finden, und einen furchtbaren Preis dafür bezahlt. »Mein Vater ist ... war nicht gesund und auch nicht mehr der Jüngste.« Nicht mehr der Jüngste? Gott, wie alt war dieser Vampir? Ich holte tief Luft und berichtete Julian, was Sarah mir erzählt hatte. »Mein Vater hatte einen Herzinfarkt, am Steuer, nach einer Pressekonferenz der Polizei. Meine Mutter saß neben ihm im Auto. Sie starb noch an der Unfallstelle, mein Vater kurz darauf im Krankenhaus.« Meine Stimme klang so distanziert wie die einer Nachrichtensprecherin.

Julian nickte langsam. »Das warst also du. Und deine Entführung? Die Gefangenschaft? Möchtest du das alles nicht lieber vergessen?«

Ich wollte, aber ich durfte nicht. »Nein. Niemals«, antwortete ich. »Nicht die Wahrheit, warum meine Eltern sterben mussten.«

»Gregor ist tot.«

Julian hatte meine Eltern gerächt, sozusagen. Und ebenso die siebzehn gewandelten Vampire und alle anderen, die Gregor auf dem Gewissen hatte, Opfer wie Mirko und ich selbst. Denn es war Julian, der Gregor gemeinsam mit seiner Gefährtin Ellen besiegt und seinen Tod veranlasst hatte.

»Und Martin sitzt im Kerker und kann keinen Schaden mehr anrichten.«

»Ja.« Als Julian schwieg, fügte ich hinzu: »Und dafür bin ich sehr dankbar.« Ich hatte das Gefühl, eine höfliche Antwort geben zu müssen, obwohl ich nichts empfand, vor allem keine Dankbarkeit. Für keinen Vampir.

»Niemand wird dir etwas tun. Du stehst unter dem Schutz der Gemeinschaft.«

»Ich weiß. Aber irgendwann werde ich diesen Schutz wieder aufgeben müssen.«

»Berlin ist sicher.«

Nun war es an mir zu schweigen, aber mein Gesicht zeigte wohl meine Zweifel.

»Ich würde mich sicherer fühlen, wenn ich mehr über Vampire wüsste und wie man sich gegen sie zur Wehr setzt.« Sofort erschrak ich über meine unüberlegten und bitteren Worte. Schließlich war Julian selbst ein Vampir.

Aber sein Blick zeigte keinen Zorn, und ich beruhigte mich, obwohl er mir immer noch eine Heidenangst einjagte. Während er mich ansah, veränderte sich der Ausdruck in seinem Gesicht, und ich las darin etwas, das ich am wenigsten erwartet hatte. Mitgefühl. Als spiegelte sich im Blick seiner grauen Augen mein eigener Schmerz. Als wisse er von meinen Albträumen, dem Grauen meiner Erinnerung, der ewigen Kälte.

»Es tut mir unendlich leid. Für dich. Deine Eltern. Und all die anderen. Es hat viel zu lange gedauert, bis wir Gregor aufspüren und töten konnten.«

War das jetzt so etwas wie eine Entschuldigung? Plötzlich kämpfte ich gegen Tränen. Nicht jetzt. Nicht vor einem Vampir. Schließlich hatte ich auch die letzten Wochen ohne Tränen überstanden.

»Wenn wir dir das Wissen über Vampire aus deinem Gedächtnis streichen, könntest du sofort in die Obhut der Menschen zurückkehren.«

Polizei, Krankenhaus. Ich konnte es mir vorstellen.

»Es tut nicht weh, du würdest überhaupt nichts spüren.«

»Nein. Bitte nicht«, sagte ich leise. »Ich will nicht vergessen. Das geht nicht.« Welche Erleichterung wäre es, alles vergessen zu dürfen! Aber dann würde ich auch die Wahrheit über meine Eltern vergessen, den wirklichen Grund für ihren Tod, und das durfte nicht sein.

»Gibt es jemanden, der dir nahesteht und sich nach deiner Rückkehr um dich kümmern wird?«

»Nein. Und das ist auch nicht notwendig.« Schließlich war ich zweiundzwanzig Jahre alt und erwachsen.

Julian verzichtete auf einen Kommentar. Er schob Papiere auf seinem Schreibtisch hin und her. Dann sah er mich unverwandt an. »Wir haben einige wenige Vertraute, die über unsere Existenz Bescheid wissen. Aber sie sind alle auf die eine oder andere Weise mit uns verbunden.«

Ich senkte den Blick. »Das bin ich nicht. Verbunden.« Und es war das Allerletzte, was ich wollte. »Aber ich möchte mein Gedächtnis trotzdem behalten. Meine Erinnerung an die Wahrheit.«

»Wahrheit ist sehr komplex«, meinte Julian behutsam. »Es gibt die Wahrheit, die dich betrifft. Nur wenige kennen sie. Und eine weitere Wahrheit, die uns als Gemeinschaft der Vampire betrifft und sehr wichtig ist für unseren Schutz.«

Ich fühlte mich erneut auf die Probe gestellt und nickte. Was, wenn die Menschen die Wahrheit gekannt hätten? Wüssten, dass es Vampire gab und einige von ihnen für die Entführungs- und Mordserie der letzten Wochen verantwortlich waren? »Wenn ich erst wieder zu Hause bin, werde ich mit niemandem darüber sprechen. Über Vampire. Und die Gemeinschaft. Ich verspreche es.«

Ich spürte Julians Blick. Intensiv. Als er nickte, zitterte ich. Plötzlich wusste ich, ich hätte keine Lüge vor ihm verbergen können.

»Du willst mit all deinen Erinnerungen zurück in dein altes Leben. Gleichzeitig möchtest du lernen, wie du dich gegen Vampire zur Wehr setzen kannst, weil du uns fürchtest und verabscheust. Vielleicht solltest du dich auf einen Kompromiss einlassen und die Gelegenheit für neue Erfahrungen nutzen. Dein Gedächtnis behalten und noch eine Weile bei uns leben.«

Weiter bei ihnen leben? Das wollte ich gewiss nicht. Aber ich wagte nicht, Julian zu widersprechen.

»Also gut.« Er schien mein Schweigen als Einverständnis zu interpretieren. »Ich werde mich in Kürze zurückziehen. Für das Arkanum.« Julian sah meinen erstaunten Blick. »Für einen Schlaf, der etwa acht Wochen dauern wird. Diese Ruhezeit benötigt jeder Vampir im Abstand von einigen Jahrzehnten«, erklärte er. »Zur Regeneration. Und zur Vergrößerung seiner Kräfte.«

Kräfte? Jahrzehnte? Ich verstand nichts, nickte aber schlau.

»Bis zu meiner Rückkehr wirst du bei der Gemeinschaft bleiben, als eine Vertraute. Bis dahin wirst du dich erholen. Aber du musst nach Schwanenwerder umziehen, denn hier in die Zentrale werden bald die siebzehn Vampire einziehen, die Gregor gewandelt hat. Wenn sie soweit sind, kannst du an ihrem Unterricht teilnehmen. Und an ihrem Übungsprogramm.«

»Ich will am Kampftraining teilnehmen. Ich will lernen, mich gegen Vampire zu verteidigen.«

»Am Kampftraining?« Julian hob die Schultern. »Nein. Und das sage ich nicht, um dich zurückzuweisen, sondern um dich zu schützen.« Seine Stimme blieb freundlich, aber unnachgiebig. »Und du solltest meine Gefährtin Ellen anrufen. Sie wird dir helfen.«

Ich fragte mich, wie und warum sie das tun sollte, aber ich schwieg auch diesmal.

»Nach meiner Rückkehr werden wir weitersehen. Solltest du inzwischen deine Meinung ändern und uns die Erlaubnis geben, deine Erinnerung an alles, was seit deiner Entführung geschehen ist, zu löschen, wird man deinem Wunsch nachkommen. Dann kannst du sofort nach Hause zurückkehren.«

Das war unmöglich, denn mein Zuhause gab es nicht mehr. Aber wenn ich meine Erinnerungen behalten wollte, hatte ich wohl keine andere Wahl, als auf seinen Vorschlag einzugehen. Zwar hatten sich meine seit meiner Befreiung erheblich verbessert, dennoch befand ich mich weiterhin in der Gewalt von Vampiren, egal, wie Julian es ausdrückte.

Die Alternative wäre, nach dem vollständigen Vergessen in mein Elternhaus zurückzukehren. Die Polizei würde mich darüber informieren, dass ich ein Opfer dieser furchtbaren Entführungs- und Mordserie war, und ich müsste ein zweites Mal vom Tod meiner Eltern erfahren, ohne mich an Gregor und meine Gefangenschaft erinnern zu können.

An die Wahrheit. Daran, weshalb sie wirklich gestorben waren.

Selbst wenn ich alles vergessen wollte – dazu hatte ich kein Recht. Meine Schuld an ihrem Tod war zu groß.

»Bist du einverstanden?«

»Ja«, behauptete ich. Doch ich fragte mich, ob ich mit dem, was ich erreicht hatte, zufrieden sein konnte.

Julian musterte mich. Sein Gesicht zeigte nicht das Geringste. Aber ich ahnte, er verstand mehr, als ich verschwieg.

Er erhob sich. Ich wusste, ich war entlassen und stand ebenfalls auf. Ich spürte den Impuls, das Zimmer rückwärts und mit vielen Verbeugungen zu verlassen. Vielleicht wäre das sogar angemessen gewesen. Stattdessen drückte ich meinen Rücken durch, streifte Julian kurz mit meinem Blick, murmelte einen kurzen Dank und ging hinaus.

Ich musste mich dazu zwingen, die Tür leise hinter mir zu schließen und langsam weiterzugehen, anstatt zu laufen, an den beiden Männern vorbei, von denen der Blonde, Andrej, mir einen ärgerlichen Blick zuwarf.

Die Straßen waren leer. Die Kälte hatte die Menschen nach Feierabend in ihre Wohnungen getrieben und dort festgehalten.

Als der Wagen die Warschauer Brücke überquerte, kamen ihnen nur wenige Scheinwerfer entgegen, die sich rasch in der Dunkelheit verloren. Straßenlaternen, dunkle Wohnhäuser und hell beleuchtete Schaufenster wechselten sich ab.

Hinter dem Ostbahnhof trat Damian das Gaspedal durch, der Porsche schoss vorwärts, und Licht und Schatten verwischten zu einem einzigen verschwommenen Streifen aus Gold. Erst als der Name des Clubs in blinkenden Lettern über einem alten Backsteinbau aufragte, drosselte Damian das Tempo und bog in das ehemalige Industriegelände ein. Vorsichtig fuhr er durch Pfützen und Schlaglöcher bis zum Parkplatz.

Der Club war in einem mehrstöckigen Fabrikgebäude untergebracht. Am Eingang trennten sie sich. Max verschwand unter einem roten Baldachin, während Damian um das Gebäude herumging.

Ihre Rollen waren bei der Jagd auf Dämonen eindeutig verteilt. Max mit seinen braunen Dreadlocks, die unter seinem Hut aus Wollfilz hervorschauten, und dem unbeschwerten Lächeln war auf sympathische Weise gutaussehend. Vor allem wich niemand ängstlich vor ihm zurück, was der wichtigste Grund dafür war, dass er, und nie Damian, sich durch die Menschenmengen schob.

Damian hingegen tat durch Aussehen und Verhalten alles dafür, um nie etwas anderes als Furcht und Entsetzen auszulösen, was ihm außerordentlich gut gelang. Wenig erinnerte an die fatale Schönheit, die ihn einst auszeichnete und die er selbst so verachtete.

Heute war die Zahl der Gäste im Club überschaubar, und Max bewegte sich entspannt, fast gelangweilt durch die unterschiedlichen Ebenen und Bereiche, während er mit seinen Sinnen das Ziel suchte und endlich fand.

Damian hatte seine schwarze Dockermütze tief ins Gesicht gezogen und lehnte an der rauen Backsteinwand neben dem Ausgang. Nur wenige Meter von ihm entfernt stapelten sich vom Wind aufgerissene Mülltüten. Er ignorierte den Gestank und konzentrierte sich auf den Dämon, dessen Energie sich rastlos in der oberen Clubetage umherbewegte.

Zwei junge Frauen verließen den Ausgang in Richtung Parkplatz und gingen dicht an Damian vorbei, ohne ihn zu bemerken. Eine klagte über die Musik, die andere über unattraktive Tänzer und dann, sehr schrill, über die Pfütze, in die sie soeben getreten war.

Damian verlagerte seine Aufmerksamkeit erneut. Er spürte, wie sich die Energie des Dämons veränderte und mehrmals hektisch die Richtung wechselte. Dann hetzte sie in hohem Tempo abwärts. Allerdings nicht in Richtung Ausgang.

Es war schiefgelaufen.

Damian nahm sich nicht die Zeit, um auf Max zu warten. Er rannte zurück zum Eingang und wusste, dass er zu spät gekommen war, als er Schreie und empörte Rufe hörte. »Die ist ja voll auf Droge!«

Damian sah den Dämon um die Ecke des Clubs verschwinden. Er steckte im Körper einer Frau. Damian folgte ihm über den Parkplatz, durch zwei dunkle Höfe des Industriegeländes und einen offenen Durchgang nach draußen. Er zögerte. Reste des fauligen Dämonengestanks hingen noch in der Luft und folterten seine Sinne. Aber sie wiesen die Richtung. Er lief an der Mauer entlang, die das Grundstück begrenzte. Vor dem Tor eines Schrottplatzes lagen Pumps, ungeeignete Laufschuhe selbst für einen Dämon. Hinter dem Tor hörte Damian das Jaulen zweier Hunde, das sich rasch entfernte. Er war auf dem richtigen Weg.

Als Damian das Tor überstieg, klingelte sein Handy, aber er setzte die Verfolgung fort. Er stürmte zwischen baufälligen Wellblechbauten hindurch, so kraftvoll und schnell, dass seine Füße kaum den Boden berührten. Damian erreichte das Ufer der Spree und sah nach links. Er hatte aufgeholt und zum zweiten Mal Sichtkontakt, beobachtete, wie der Dämon vergeblich versuchte, über einen Zaun auf das Nachbargrundstück zu flüchten. Der Dämon drehte sich um. Schnell hintereinander fielen mehrere Schüsse. Eine der Kugeln flog dicht an Damians Gesicht vorbei und schlug in ein Autowrack neben ihm ein. Damian warf sich hinter einen Stapel Reifen auf den matschigen Boden. Das Magazin schien leer zu sein, denn es fiel kein weiterer Schuss. Dafür hörte Damian schnelle Schritte und keuchenden Atem, als der Dämon seine Flucht entlang des Zauns fortsetzte.

Damian sprang auf, der Schlamm spritzte. Zorn wogte durch seinen Körper und gab ihm zusätzlich Kraft. Der Dämon lief im Zickzackkurs vor ihm her, aber Damian packte ihn und riss ihn zu Boden.

Tiefrote Augen funkelten ihn an, Augen, die Wut und Hass versprühten. Dem Zustand nach hielt der Dämon den Körper bereits seit mehr als zwei Wochen besetzt. Damian war zu spät gekommen, wie so oft. Die Frau war nicht mehr zu retten. Sie war tot, ihre Essenz erloschen. Ihr Gesicht war von strähnigem, dunklem Haar umrahmt, sie musste attraktiv gewesen sein, aber der Dämon hatte Wasser- und Nahrungsaufnahme längst eingestellt, und die Verfassung des Körpers war erbärmlich. Beim Laufen war der Stretch-Rock nach oben gerutscht, die dunkle Strumpfhose zerrissen und mit Schlammspritzern übersät. Und, was Damian am meisten störte, der Körper hätte dringend eine Dusche benötigt. Aber Dämonen waren Geschöpfe des Feuers, die Wasser verabscheuten – und fürchteten. Er fragte sich, wie der Dämon es geschafft hatte, in den Club zu gelangen und was ihn dort hingeführt hatte. Vielleicht die Suche nach dem nächsten Wirtskörper.

Damian zog mit einer fließenden Bewegung das Schwert von seinem Rücken. »Rede.«

Der Blick des Dämons fixierte ihn, die roten Augen leuchteten. »Mein Herr wird dich holen. Bald.«

»Falsche Antwort.« Damian brauchte ein Ventil für seinen nutzlosen Zorn. Er stieß zu, riss das Schwert durch den Körper und endlich nach oben. Ungerührt beobachtete er, wie schwarzes Blut aus der riesigen Wunde quoll.

Damians Blick blieb am Gesicht seines Opfers hängen, nahm den Schmerz auf, den der Dämon empfand.

Es war nie genug.

Die Haut des Körpers platzte auf und schälte sich, das Fleisch darunter war schwarz. Schließlich löste sich der Körper auf, Fleisch und Knochen, sogar die Kleidung zerfloss zu stinkendem, dunklem Schlamm. Kein schöner Anblick.

Ein Schatten tauchte neben Damian auf.

»Was war los, Mann?«, fragte er, ohne sich umzudrehen.

»Wir waren lange nicht mehr hier. Der Club wurde umgebaut. Eine neue Zwischenetage. Stahl und Plüsch. Dort ist er mir entwischt.«

Damian, der sein Schwert gereinigt hatte, wandte den Kopf. »Plüsch? Dafür hätte ich mir fast eine Kugel eingefangen?«

Max zuckte die Achseln. »Scheint so.« Dann grinste er. »Bist du wieder mit vollem Anlauf in die Scheiße gerannt? Du solltest dich mal sehen.«

Damian stand auf und schaute an sich hinunter. Jacke, Hose, Stiefel, alles war voller Matsch. Er hob seine Mütze auf und fuhr sich mit dem Handrücken durchs Gesicht. Auch hier hatte er seinen Teil abbekommen. Vielleicht wäre die Kugel besser gewesen.

Er warf Max einen ärgerlichen Blick zu. »Meine Autositze!«

Max hob die Schultern. »Du brauchst Schonbezüge. Am besten aus Kunststoff. Das habe ich dir schon beim letzten Mal gesagt.« Er warf einen letzten Blick auf die Überreste des Dämons, von denen bald nichts mehr zu sehen sein würde. »Schade, dass sie nie nach Rosen duften.«

Damian schnaubte. Sie gingen schweigend zurück zum Parkplatz. Damian verstaute die Jacke vorn im Kofferraum, holte eine Decke hervor und legte sie über den Fahrersitz.

Sie fuhren zurück zur Zentrale. Damian steuerte den Porsche in das Parkhaus des Aeternitas und hielt an.

Max stieg aus. »Kommst du nicht mit?«

»Nein.«

»Die Sonne geht auf.«

»Ich beeile mich.«

»Du verdammter Idiot. Bleib hier!«

Damian schenkte dem schimpfenden Freund ein träges Lächeln und rollte mit provozierender Langsamkeit in Richtung Ausfahrt.

Es wäre vernünftiger gewesen, den Tag ebenso wie Max in der Zentrale zu verbringen. Damian spürte den dumpfen Druck des heraufziehenden Sonnenaufgangs, der sich immer heftiger in seinen Kopf bohrte. Draußen gab er Vollgas und wusste, es würde dennoch knapp werden. Verdammt knapp.

Als er endlich aus dem Auto sprang und die Tür seiner Wohnung hinter sich zuzog, schmerzte sein Körper, als würde sein Blut bereits Feuer fangen. Er stützte sich an der Tür ab und schloss die Augen.

Russisches Roulette.

Irgendwann würde er sich den Arsch verbrennen.

Aber nicht heute.

Kapitel 2

D

amian ließ sich unaufgefordert in den Sessel fallen, der Julians Schreibtisch gegenüberstand. »Sam meinte, du wolltest mich sprechen?«

»Ja.« Julian musterte ihn von seiner Wollmütze bis zum Dreck an seinen Stiefeln. »War die Jagd erfolgreich?«

Damian hob die Schultern. »Gestern war ich mit Max und heute allein unterwegs. Eben habe ich den zweiten Dämon aus einer Wohnung in Kreuzberg herausgeholt und eliminiert. Also, was ist los?«

»Du weißt, dass ich mich für das Arkanum zurückziehen werde?«

»Hat sich herumgesprochen.«

»Es geht um die siebzehn Vampire, die Gregor gewandelt hat. Nie zuvor hatten wir so viele Junge in unserer Obhut, die unfähig sind, sich selbst zu versorgen, ohne ein Gemetzel unter den Menschen zu veranstalten. Wir stehen vor neuen Herausforderungen. Und Aufgaben, die auch dich betreffen.«

»Inwiefern?« Damians Blick zeigte erstmals Interesse.

»Die Siebzehn dürfen nicht frei in Berlin umherlaufen. Eva wird die Blutversorgung übernehmen und die Organisation von Wohnraum, sobald sie ihre Zellen verlassen dürfen. Oliver führt die Gespräche und entscheidet, wer von ihnen soweit ist. Pierre übernimmt eine Art ... Lernprogramm. Sie brauchen Unterricht. Beschäftigung. Struktur. Sie müssen die Regeln des Überlebens lernen und die der Gemeinschaft. Pierre war lange genug Daniels Mentor und weiß, worauf es ankommt.«

»Und was hat das alles mit mir zu tun?«

»Du wirst eines von Gregors Opfern in deine Obhut nehmen. Als Mentor. Wie die anderen Älteren auch. Du wirst unterrichten, zusammen mit Max und Armando. An den Treffen des Inneren Kreises teilnehmen. Und dann, Damian, gibt es eine weitere Aufgabe nur für dich. Du wirst die Patrouillen bei Neumond organisieren. Dienstpläne. Alles, was wichtig ist.«

»Ich?«, fragte Damian verblüfft. »Ich habe andere Pflichten. In den letzten Jahren habe ich mehr Dämonen getötet als ihr alle zusammen.«

»Weil du nichts anderes zu tun hattest«, antwortete Julian verärgert. »Aber es reicht, Damian. Es reicht wirklich. Du hast so viele gerettet ...«

»... und so viele nicht!«

Julian hob die Hand. »Aber ich bin es leid, dass du dich allen anderen Aufgaben entziehst, und in der jetzigen Situation können wir uns deinen Egotrip nicht länger leisten. Du wirst also weitere Pflichten übernehmen, so wie wir alle. Du wirst die Neumond-Patrouillen übernehmen. Samt Einteilung für die Tore und Besprechungen.«

»Besprechungen? Sie sind lästig. Und überhaupt ...«

»Vielen Dank, Damian, dass du mir die Nachteile einer Aufgabe erklärst, die seit Jahren zu meinen eigenen Verpflichtungen gehört. Ich werde sie dennoch an dich weitergeben. Auch über mein Arkanum hinaus. Also gewöhn dich daran.« Julians Gesicht blieb ausdruckslos. »Sonst kannst du dein Zeug packen und gehen.«

Damians Mund lächelte. »Ist es das, was du willst?«

»Nein. Das weißt du. Und du weißt auch, dass ich mich zurückziehen muss und in den nächsten Wochen keinen Beitrag leisten kann. Wir sind knapp an Leuten, die Gemeinschaft braucht dein Wissen und deine Erfahrung.«

Damian schwieg, und Julian wusste, dass Damians Antwort auf sich warten lassen würde. »Wie geht es deinem Arm?«, wechselte er abrupt das Thema.

Damian rieb über seinen linken Unterarm, über verquollenes weißes Narbengewebe. Dazwischen war eine gezackte Linie, entzündet und rot seit Jahren. »Wie immer.«

Julian nickte. Also weiterhin Schmerzen und keine Heilung. »Ich will, dass du lebst«, sagte er ruhig. »Und das nimmst du mir immer noch übel.«

»Nein. Wie könnte ich?« Damians Stimme blieb unbeteiligt. »Aber ich nehme es dir verdammt übel, dass du mir deinen Willen aufgezwungen hast.«

»Du weißt, wie viel du mir bedeutest. Wenn ich mich wieder entscheiden müsste, würde ich genauso handeln. Und dir das gleiche Versprechen abverlangen. Dass du durchhältst und lebst.

»Mein Retter«, sagte Damian spöttisch.

»Und vergiss nicht, Sebastian wollte es auch.«

»Vergessen? Wie könnte ich? Ich denke jeden Tag daran. Du bist mir den Tod schuldig geblieben, Sebastian mein Verhängnis. Er ist für mich gestorben, und du hast mir das Versprechen abgepresst weiterzuleben. Allerdings habt ihr beide vergessen, mich nach meinen Wünschen zu fragen.« Unerbittlicher Zorn flackerte über Damians Gesicht, bevor er seine Maske erneuerte.

Der gequälte Ausdruck zeigte sich nur kurz in Julians Gesicht. Damian nahm ihn dennoch wahr. Sein Lächeln zeigte Genugtuung. Das war der Preis, die Rache, die er forderte. Er würde auf die Gelegenheit, in Julian den Spiegel seines eigenen Leids zu erkennen, ihn an seinem Elend und Schmerz teilhaben zu lassen, nicht verzichten.

Er würde bleiben, sie wussten es beide.

Und Julian weiterzahlen lassen.

»Sebastian hat dich gewandelt und war mein Freund. Früher hat er uns verbunden, aber seit seinem Tod steht er zwischen uns. Du wirst mir sowieso nie glauben, dass du keine Schuld hattest an seinem Tod, und selbst nach all diesen Jahren gibt es immer noch so viel Zorn in dir, dass ich mich wundere, warum der Boden unter dir nicht schwarz wird. Man könnte auf die Idee kommen, ein Schutzzeichen zu machen, wenn du vorbeigehst.«

»Die Jungen machen das schon«, meinte Damian achselzuckend.

»Das ist weder hilfreich noch komisch.« Julian seufzte. »Damian, ich brauche deine Antwort. Wirst du diese Aufgaben übernehmen? Ich fordere keinen Freundschaftsdienst, einzig deine Loyalität und Erfahrung für die Gemeinschaft.«

Damian nickte langsam. »Einverstanden. Für die Gemeinschaft werde ich es tun. Jedenfalls bis zu deiner Rückkehr.«

»Gut.« Julian nickte. »Nach meinem Arkanum werden wir weiterreden.«

Damian stand auf und ging grußlos hinaus.

Julian starrte grimmig zur Tür. Niemand schaffte es so schnell und vollständig, ihn an seine Grenzen zu bringen wie Damian.

Julian beruhigte sich und dachte an Ellen. Er war dem Schicksal unendlich dankbar dafür, dass es sie zusammengeführt hatte. Ellen hatte sein Herz geöffnet und ihn dort herausgeholt, aus diesem Ort der selbstauferlegten Einsamkeit, an dem er sich so lange aufgehalten hatte. Zum ersten Mal seit langer Zeit fühlte er sich nicht mehr als Gefangener seiner Pflichten, die wie eine drückende Last auf seinen Schultern lagen. Julian war glücklich. Er fühlte Freude und Zuversicht.

So sehr, wie er zuvor das Arkanum herbeigesehnt hatte, so sehr schien es ihm jetzt wie eine unwillkommene Unterbrechung für sein Zusammensein mit Ellen. Acht Wochen ohne sie. Er seufzte.

Julian erhob sich. Prompt sah er die Spuren, die Damians Stiefel auf seinem Teppich hinterlassen hatten. Kurz schloss er die Augen, um seine erneute Verärgerung niederzuringen.

Damian ... Auf einmal empfand Julian nichts als Traurigkeit. Niemand war so tief gefallen wie er. Julian wünschte ihm wahrlich Erlösung, aber Damian schlug nach jeder Hand, die ihm gereicht wurde. Er hatte sich verirrt in einer Wildnis aus Schuld, Überdruss und Schmerz. Hätte Damian einen Kompass besessen, würde er ihn lieber wegwerfen, anstatt ihn zu benutzen, um von dort zurückzukehren.

Vielleicht ... Julian setzte sich wieder und lehnte sich zurück. Er überdachte seine seltsame Begegnung mit dieser ängstlichen, jungen Frau, die ihn aufgesucht hatte. Vielleicht ... Falls sie Damians Leben durcheinanderwirbelte, würde ihm das nicht schaden. Im Gegenteil.

Er schüttelte den Kopf. Es gab viele Möglichkeiten, doch was war schon gewiss? Die Zukunft war offen, und das Schicksal hatte seine eigenen Regeln, das wusste er selbst nur zu gut.

Damian verließ die Versammlung, bevor sie beendet war. Besprechungen langweilten ihn, und alles, was er eben gehört hatte, hatte er bereits von Julian erfahren.

Als er das Ende des Korridors erreichte, spürte er, dass ihn jemand verfolgte, und drehte sich um.

Eine junge Frau. Eher noch ein Kind. Sie duckte sich und tat so, als würde sie sich die Schuhe zubinden. Wie originell.

Sie war bei der Versammlung gewesen, irgendwo hinten in der Ecke. Er kannte sie nicht, aber sie war keine der Siebzehn. Dann erinnerte er sich, dass bei der Erstürmung von Gregors Haus auch zwei Menschen befreit worden waren. Sie war wohl eine davon, und er fragte sich, was sie bezweckte. Nun, wenn sie ihr Vorhaben nicht sofort aufgab, würde er es herausfinden.

Damian bog in einen Nebengang und wartete. Er hörte ihre Schritte. Den aufgeregten Herzschlag. Roch ihre Angst. Als sie nahe genug war, griff er nach ihrer Hand und riss sie heran.

Sie prallte an seine Brust und erstarrte. Aus ihrer Angst wurde Panik, aber sie gab keinen Laut von sich.

»Warum schleichst du hinter mir her?«

»Du ...?«

Er neigte den Kopf, schaute auf sie herab und wartete.

»Ich ... ich will ...« Sie starrte ihn an, begann zu hyperventilieren und brachte kein Wort hervor.

»Was?« Der Anflug von Neugier verging sofort. Sie ging ihm jetzt schon auf die Nerven. »Was willst du von mir?«

»Ich will ... lernen. Wie man kämpft.«

»Das ist eine ... niedliche Idee«, meine er verblüfft. »Aber du hast eine Kleinigkeit vergessen. Du bist nur ein Mensch. Und besonders schwach obendrein.«

»Deshalb muss ich es wissen. Wie man gegen Vampire kämpft.«

»Gegen Vampire. Klar. Und was genau soll das werden, Little Miss van Helsing?« Er lachte. »Willst du nicht etwas kleiner anfangen? Tiger mit bloßen Händen töten? Oder doch lieber mit einem Pilates-Kurs?«

»Ich soll mit den Siebzehn lernen, aber ich darf nicht an ihrem Kampftraining teilnehmen.«

»Klingt vernünftig.«

Sie schüttelte störrisch den Kopf. »Nein. Ich habe es eben in der Versammlung gehört. Dass du unterrichten wirst. Wie man kämpft. Mit Waffen. Und dass du von allen die meisten Dämonen getötet hast.«

Damian nickte knapp.

»Also musst du der Beste sein.«

»Der Beste?« Er warf ihr einen schnellen Blick zu und zuckte die Achseln. »Ich bin nicht schlecht, aber sicher nicht der Beste.« Vor allem nicht im Unterrichten.

»Aber warum hat Julian dich sonst auserwählt?«

Sie hatte zwar von nichts eine Ahnung, aber gut zugehört. »Eine Bestrafung«, sagte er grimmig.

»Bestrafung?«

»Ja.« Julian, dieser Mistkerl. Das behielt er für sich. Er hätte sich schon die letzte Bemerkung verkneifen sollen.

»Bitte. Ich brauche dieses Kampftraining.«

»Und da dachtest du, du läufst mal eben hinter mir her und fragst, ob du mitmachen darfst? Weil ich ein so großer Menschenfreund bin?« Damian schüttelte den Kopf über so viel Dummheit. »Ich kann es nur wiederholen. Kein Interesse. Such dir jemanden, der dir solche Verrücktheiten so schnell wie möglich ausredet.« Er betrachtete sie genauer. Das schmale Gesicht, in dem die Augen riesig wirkten, die langen Haare, die straff nach hinten gebunden waren. Alles an ihr war zu dünn, zu spitz. Sie steckte in Jeans und einem Sweatshirt, das ihr mindestens vier Nummern zu groß war.

»Du hast doch sicher einen Mentor. Wende dich an den. Oder versuch es bei einem der Jungen.« Er grinste. »Wenn du ihnen nur ordentlich die Rüstung polierst, werden sie sicher bereit sein, für dich in die Schlacht zu ziehen.« Davon war er nicht wirklich überzeugt, sie war einfach zu reizlos. Aber eine Lüge war es auch nicht, und irgendetwas musste er ja sagen, um sie loszuwerden. Er wandte sich ab, um in den Hauptgang zurückzukehren.

»Warte. Bitte.«

Mann. Er hatte Julian sein Wort gegeben zu unterrichten. Vielleicht sollte er sich bemühen, freundlicher zu sein. Aber musste er jetzt schon damit anfangen?

»Ich möchte lernen, mich zu wehren. Mich endlich wieder sicher fühlen.«

»Hier bei der Gemeinschaft bist du sicher. Niemand wird dir etwas tun. Aber was das Kämpfen betrifft, vergisst du, dass du tatsächlich klein und schwach bist. Keine von uns. Du hast den Status einer Vertrauten, mehr aber auch nicht.« Damian wandte sich endgültig ab.

»Bitte.« Sie wagte es, ihn anzufassen. An seinem linken, dem schmerzenden Arm. Damian wirbelte wutentbrannt herum, seine Augen blitzten.

»Nein. Nicht.« Sie hob die Hände schützend über den Kopf und duckte sich weg.

Damian erkannte die Verzweiflung in ihren Augen. Gegen seinen Willen ließ er sich mitziehen und verfing sich in ihren Gefühlen, ihrem Schmerz. Ihre Angst loderte auf, die Angst vor ihm, die plötzlich abgelöst wurde von einer älteren, stärkeren Furcht – dem Entsetzen ihrer Erinnerung.

Er lag mit ihr auf einer schmutzigen Matratze, zu apathisch, um die Augen zu schließen und auf die Hände zu reagieren, die ihren Körper erforschten. Den Vampir, der über ihr kauerte, hatte er schon gesehen. Martin, Gregors ehemalige rechte Hand. Zwar wartete er unten im Kerker auf Julians Rückkehr und den Vollzug seines Todesurteils, aber Damian bekam Lust, ihm jetzt schon einen Besuch abzustatten. Sein Zorn wuchs, es war ein Zorn, der ihn wieder von ihr trennte und ihn deshalb erleichterte. Denn mit Zorn kannte er sich aus.

»Ruhig. Ganz ruhig«, sagte er schnell.

Ihre Augen wurden starr, und sie sackte zusammen. Er konnte sie gerade noch auffangen.

Was war er doch für ein Idiot! Er hatte ihre Panik doch gespürt. Unschlüssig hielt er sie fest. Julian hatte die Versammlung noch nicht aufgelöst. Wenn er sie jetzt dorthin zurückbrachte, würde er wie ein verdammter Arsch dastehen. Auch wenn er einer war – diesmal störte ihn, dass es für alle so offensichtlich wäre. Nicht gerade ideale Voraussetzungen für seinen neuen Job.

Die Kleine wohnte auf Schwanenwerder. Wer immer sie dort untergebracht hatte, Eva oder ihr Mentor, hatte die richtige Entscheidung getroffen. Dort in der Ruhe und Abgeschiedenheit von Julians Villa war sie wesentlich besser aufgehoben als hier in der Zentrale. Am besten brachte er sie direkt dorthin. Die Fahrt nach Wannsee war zwar mehr als lästig, aber er hatte keine bessere Idee. Bis sie Schwanenwerder erreicht hatten, würde sie ja hoffentlich wieder aufwachen. Sonst würde er eben nachhelfen. Er nahm sie hoch. Sie bestand nur aus Haut und Knochen.

Damian ging mit schnellen Schritten zum Parkhaus. Ungesehen an den verdammten Kameras vorbeizukommen, bedeutete das kleinste Problem.

Damian hatte die Stadtautobahn bereits verlassen und fuhr durch den Berliner Forst, als sie die Augen aufschlug.

Sie sah ihn kurz an, kniff die Lider wieder zusammen und stellte sich schlafend. Ihr Puls beschleunigte sich, ihr Herz raste vor Angst. Gut. Ihr Körper war schlauer als ihr Verstand.

Sie fing an zu würgen.

Das war nicht gut. Gar nicht gut. »Du brauchst keine Angst zu haben. Ich fahre dich nach Schwanenwerder.«

Zu spät. Damian fuhr den Porsche hastig rechts ran und bremste. Eine kotzende Frau in seinem Lieblingsauto hatte ihm gerade noch gefehlt.

Sie riss die Beifahrertür auf und hockte sich an den Straßenrand, während er ausstieg und um den Wagen herumging. Sie übergab sich, und er hasste diesen Gestank, aber immerhin hatte sie das Innere seines Autos verschont, und dafür war er ihr fast schon dankbar.

Endlich stand sie auf. Sie wandte sich ab und wischte sich über den Mund, dabei zitterte sie am ganzen Körper. Die Furcht in ihren Augen, die ängstliche Hartnäckigkeit, mit der sie seinem Blick immer wieder auswich, ging ihm schon wieder auf die Nerven. Irgendetwas an ihr reizte ihn und machte ihn wütend auf eine Art, die er sich nicht erklären konnte. Was ihn noch wütender machte. Ihm lag nichts an Menschen, er brauchte nur deren Blut. Aber die panische Furcht, die dieses Mädchen zeigte, kränkte ihn. Er war nicht Gregor und auch nicht Martin. Er tat Menschen nichts zuleide, im Gegenteil. Er jagte Dämonen, um Menschen zu schützen. Unter anderem, wie er ehrlich zugab. Denn am wichtigsten war ihm seine Rache. Die Rache für Sebastian, den die Dämonen getötet hatten. Oder Schlimmeres.

»Du machst das, weil du Angst vor mir hast. Ich tue dir nichts. Im Gegenteil, ich kann dir sogar helfen. Wenn du es zulässt, dass ich dich berühre.«

Ihr Körper erstarrte bei seinen Worten, und sie fing schon wieder an zu würgen. Oh Mann. Die Kleine hielt ihn wirklich für ein Ungeheuer. Dabei hatte er nur versucht, freundlich zu sein. »Lass es mich trotzdem versuchen.« Sie zuckte zurück, doch er legte ihr sanft eine Hand auf ihren schweißnassen Nacken, die andere auf ihre Stirn. Er spürte Furcht, Hoffnungslosigkeit. Aber sie wagte nicht, sich zu widersetzen und hielt still.

Damian begann vorsichtig, Angst und Schmerz aus ihr hinauszuwaschen.

»Oh.« Sie seufzte zittrig, und er spürte ihre Erleichterung.

»Oh. Genau.«, sagte er grimmig. »Du hast überhaupt keine Ahnung von uns.« Er hielt ihr den Kopf, bis sie ruhiger wurde, ihre Angst nachließ und Geist und Körper sich endlich entspannten.

Damian zog seine Hände zurück. »Du musst sehr verzweifelt sein, wenn du plötzlich alles tun willst, was dir in Wahrheit eine Riesenangst einjagt. Mit jemandem wie mir, den du fürchtest wie den Teufel persönlich.« Er schüttelte den Kopf. »Hör zu. Selbst wenn ich wollte – ich kann dich nicht unterrichten. Du hast viel zu viel Angst.« Traurig machte ihn das nicht.

»Eben deshalb will ich das ja ändern.«

»Sieh endlich ein, dass das eine völlig verrückt Idee ist. Außerdem bist du dünn und schwach. Selbst für einen Menschen. Du solltest mehr essen. Schlafen. Sport machen und deinen Körper kräftigen. Insofern ist das Übungsprogramm eine gute Idee. Aber du wirst niemals gut genug sein, um es im Kampf mit meinesgleichen aufzunehmen.«

»Bitte ... ich will mich nie mehr so ... ausgeliefert fühlen. Nie mehr so wehrlos sein. Nie mehr Erstarren. Aushalten. Und diese Angst spüren.« Ihre Stimme wurde immer lauter. »Unterrichte mich im Kämpfen. Versprich es mir.«

Ihr plötzlicher Stimmungsumschwung, diese verzweifelte Wut verblüffte Damian so sehr, dass er sie kopfschüttelnd anstarrte. »Nein.«

»Sonst werde ich schreien!«

»Du hast zu viele schlechte Filme gesehen, Kleine. Aber nur zu, wenn du willst, dann fang an. Wer soll dich hören, hier, mitten im Wald?«

»Dann werde ich schreien, wenn wir ankommen!«

Das fand er fast schon komisch, auf jeden Fall ziemlich lächerlich. Nun gut, sie hatte es nicht anders gewollt. Er veränderte seine Strategie, wollte sie mit seinem Blick durchdringen, sodass sie eine kleine Kostprobe seines Ärgers zu spüren bekäme.

Diesmal richtete sie den Blick auf den Boden. »Julian hat mir versprochen, dass mir niemand etwas tun wird. Und du hast es eben auch gesagt.«

Damian blinzelte irritiert. Was für ein sonderbares Mädchen. Eher verrückt! Mit einer seltsamen Mischung aus Furcht, Sturheit und kindlichem Gottvertrauen. »Steig jetzt ein.«

Sie gehorchte, was ihn mehr erleichterte, als er zugegeben hätte. Eine Diskussion mit Tränen und weiblichem Getöse war nun wirklich das Letzte, was er wollte.

»Ich will dein Wort, dass du mich unterrichtest.«

Er knirschte mit den Zähnen. Aber warum eigentlich nicht? Obwohl sie so ungemein lästig und anstrengend war, könnte er ihr etwas mit auf den Weg geben. Anschließend würde er sie auf Schwanenwerder abliefern, schreiend oder nicht.

»Also gut. Dann hör mir jetzt zu. Solltest du je wieder in die Situation kommen, dich vor einem der Meinen schützen zu müssen – wovon ich nicht ausgehe – ist der erste Moment entscheidend. Du musst versuchen, deine Gefühle zu kontrollieren. Deine Angst. Du kannst dich niemals so schnell wie ein Vampir bewegen, aber schneller, als er es von dir erwartet. Du kannst ihn täuschen, ihn überraschen. Aber wenn du dich auf einen Kampf mit Körperkontakt einlässt, hast du nicht die geringste Chance.«

»Dann zeig mir, wie ich das tun kann. Einen Vampir täuschen.«

»Das haben wir doch schon durch.« Damian drosselte das Tempo. Sie fuhren über die schmale Brücke und erreichten die Insel Schwanenwerder.

»Wenn ich es schaffe, mich gegen dich zu wehren ...«

»Gegen mich?« Er war für sie also tatsächlich ein ebenso großes Ungeheuer wie Gregor. »Das wird dir sowieso nie gelingen.«

Endlich waren sie da, und das schwere Eingangstor öffnete sich.

»Wer ist dein Mentor?«

»Ich habe keinen.«

»Du wirst einen brauchen. Einen, der dich vor deinen Plänen bewahrt.« Damian bog so schnell in die Einfahrt, dass der Kies unter den Reifen wegspritzte.

Der Porsche hielt vor einer imposanten Villa mit hohen Fenstern.

Erleichtert registrierte Damian, wie die ungewohnte Last der Verantwortung von ihm abfiel. »Wie heißt du überhaupt?«

»Charis.«

»So, Charis«, meinte er sanft. »Und jetzt darfst du ganz laut schreien.«

Sie stieg aus, wobei sie erneut vermied, ihm in die Augen zu sehen, und ging schweigend zum Eingangsportal. Sie klingelte, und Damian wartete mit laufendem Motor, bis die Tür endlich hinter ihr zufiel.

Kapitel 3

Die Wände bluteten, färbten sich rot und rückten immer dichter an mein Bett heran. Ich versuchte vergeblich zu atmen, meine Lungen mit frischer Luft zu füllen. Der Gestank nach altem Blut schnürte mir den Atem ab, wurde unerträglich.

Ich lag wieder auf der Matratze in Gregors Haus und starrte die Decke an. Martin beugte sich über mich. »Bald, mein Schatz. Sobald er deiner überdrüssig ist.« Er streichelte mich und erzählte mir, was er mit mir machen würde, bevor er mich zu einem Vampir wandelte.

Nun war Gregor da. Ich spürte seinen Mund an meinem Hals, den schmerzhaften Biss seiner Zähne. Er nahm mein Blut, und ich musste es hilflos ertragen. Sein Geruch widerte mich an. Plötzlich veränderte sich das Gesicht, und Damians leere, unmenschliche Augen starrten mich an.

Endlich wachte ich auf. Mein Herz raste.

Ich schaute auf die Uhr. Es war drei. Ich wagte nicht, wieder einzuschlafen. Einem weiteren Albtraum wollte ich mich nicht aussetzen, ich fürchtete, ihn nicht mehr ertragen zu können.

Vampire. Inzwischen hatte ich etwas von meiner Furcht verloren, was die Vampire der Gemeinschaft betraf.

Damian allerdings ... Allein der Gedanke an ihn machte mir so viel Angst, dass sich mein Herzschlag beschleunigte. Genauso stellte ich mir eine Panikattacke vor. Es war völlig verrückt von mir gewesen, ausgerechnet ihn anzusprechen und um Unterstützung zu bitten. Entweder hatte ich nach dem Gespräch mit Julian noch unter Schock gestanden, oder ich war vorübergehend übergeschnappt, anders konnte ich es mir nicht erklären. Dass er Dämonen jagte und mit zwei weiteren Vampiren das Kampftraining leitete hieß ja nicht, dass er mir helfen wollte. In Zukunft würde ich ihm aus dem Weg gehen.

Dann fiel mir ein, wie Damian meinen Kopf gehalten hatte, seine unerwartete Vorsicht. Die Erleichterung, die seine Berührung in mir ausgelöst hatte, verwirrte mich noch immer. Letztendlich hatte er mir nichts getan – und das würde auch so bleiben, versicherte ich mir. Ich hatte Julians Wort, daran klammerte ich mich. Julian. Es musste jemanden geben, dem ich vertrauen konnte. Irgendjemanden, der es gut mit mir meinte, der mir Hoffnung gab und ein Ziel. Und wenn es ein Vampir war.

Vorsichtig tastete ich nach dem Lichtschalter, blinzelte helle Wände an mit altmodischen Gemälden. Der Biedermeierschrank aus Kirschbaum und der Polstersessel, alles war da und stand an seinem Platz. Langsam beruhigte ich mich.

Ich setzte mich auf, umschlang die Knie mit den Armen und verlor mich in Zweifeln an meinen Plänen, an meinem Leben. Immer wieder kreisten meine Gedanken um Schuld, um meine Schuld am Tod meiner Eltern.

Früher, in einem anderen Leben, als ich noch bei ihnen lebte, war ich fröhlich, überschwänglich und kannte keine Angst. Damals glaubte ich noch, Vampire gäbe es nur in Büchern und Filmen.

Dann hatte ich in einer einzigen Nacht das Leben meiner Eltern zerstört. Und meins.

Wenn ich an jenem Freitag nicht zu dieser Party gegangen wäre, wenn dieser Typ mich nicht angelächelte hätte, als ich eben beschlossen hatte, mit den anderen nach Hause zu fahren, wenn er sich nicht als absoluter Vollidiot entpuppt hätte, und wenn ich nicht das Übernachtungsangebot einer Bekannten abgelehnt hätte, die nur um die Ecke wohnte, weil ich meinen Eltern versprochen hatte, mit ihnen am Samstagmorgen in ein Möbelhaus zu fahren, wo sie sich eine Couchgarnitur kaufen wollten, die mir bestimmt nicht gefallen hätte. Wenn ... dann wären meine Eltern noch am Leben. Sie hätten ihr Leben einfach weitergeführt.

Dieses hätte ist mir seitdem nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Es war ein Gefängnis mit Mauern aus Leid und tiefster Schuld, die mich nie wieder freigeben würden. Denn hätte ich in jener Nacht nur eine einzige andere Entscheidung getroffen, wären meine Eltern noch am Leben. So lief ich allein durch den S-Bahnhof, weit nach Mitternacht. Zur falschen Zeit am falschen Ort. Winzige Einzelheiten, schwach und unbedeutend wie Schneeflocken. Aber sie hatten sich verbunden und eine Lawine ausgelöst, die meine Eltern mit sich gerissen und unter sich begraben hatte. Diese Schuld würde mich nie mehr loslassen, und ich fragte mich, wie ich damit weiterleben konnte.

Vielleicht sollte ich doch auf Julians Angebot eingehen, anstatt gegen Windmühlen zu kämpfen. Davon, dass ich meine Erinnerungen behielt, würden meine Eltern nicht mehr lebendig werden.

Es tun. Einfach meine Zustimmung geben. Jeden Morgen ohne Erinnerung an Vampire aufwachen. Glauben, dass es eine Welt ohne sie gab. Meine Angst verlieren und die Erinnerung an meine Schuld. Sarah hatte mir versichert, dass es funktionierte und Julian, dass es mir nicht wehtun würde.

Nein, unmöglich. Das verdiente ich nicht. Denn um vergessen zu dürfen, musste ich mir erst selbst vergeben, und das konnte ich nicht. Kein Vergeben. Kein Vergessen.

Ich stand auf, tastete nach einer Strickjacke, zog sie an und ging zum Fenster. Die üblichen Geräusche der Stadt fehlten mir. Es war still auf Schwanenwerder, viel zu still, und diese Stille erdrückte mich.

Ich zog und zerrte an dem altmodischen Griff, bis sich das Fenster endlich öffnete. Die Luft war feucht und kalt, es roch nach Gras und Nebel. Ich lehnte mich hinaus und starrte in die regnerische Dunkelheit. Das Anwesen war groß, die Straße weit weg. Draußen lag ein parkähnliches Gelände, das sich bis zum Wannsee erstreckte. Jedes Geräusch wurde von der Dunkelheit verschluckt und blieb darin verborgen. Der Himmel, die Bäume, alles schien zu verschwinden. So als ragte die Dunkelheit bis in mein Zimmer hinein. Nichts mehr hatte eine Gestalt, eine Grenze. Da war nichts mehr, was mir Halt oder Orientierung gab. Auch ich fühlte mich, als löste ich mich auf. Bis mich die Stille anschrie und zurückholte. Ich erschrak und schlug das Fenster zu.

Mir war eiskalt. Im Schrank hingen Hosen, Pullover und Shirts, in der Kommode lag Wäsche. Alles war neu und passte. Ich zog einen langen Morgenmantel über meine Strickjacke und schlüpfte in dicke Socken und Pantoffeln. Wenn es mir so ging wie jetzt, half es mir, mein Zimmer zu verlassen, um vor der Angst und meinen Gedanken zu fliehen.

Vampirhaus. Während ich die Treppen hinunterstieg, zog ich den Stoff des Morgenmantels enger um mich. Die Kälte blieb.

Tagsüber wurde ein Teil des Hauses von Menschen genutzt. Autos fuhren vor und wieder weg. Im Seitenflügel gab es ein kleines Büro und eine Sekretärin. Sie schaute freundlich und lächelte mich an, wenn sie mich grüßte. Ich grüßte zurück, blieb aber nie stehen, um mit ihr zu sprechen. Männer und Frauen gingen ein und aus, manche in Geschäftskleidung, andere in Overalls. Einer der Männer stellte sich mir als Steffen vor. Er leitete die Tagesschicht der Nacht-Patrouille, dem Wachschutzunternehmen, das der Gemeinschaft gehörte. Die Nacht-Patrouille sorgte für die Sicherheit von Firmen, Wohnhäusern und anderen Objekten, war aber auch im Personenschutz tätig, was ich gleichzeitig absurd und stimmig fand. Der Fuhrpark war beeindruckend, er bestand aus Limousinen und SUVs verschiedener Marken. Und oft sah ich Männer, die in den Schuppen und Garagen an Autos polierten und schraubten. Alle waren höflich und freundlich zu mir, aber ich ging ihnen aus dem Weg und sprach nicht mehr mit ihnen als notwendig. Sicher wussten sie, wer ihre Arbeitgeber waren, und allein das war Grund genug für mich, um jeden Kontakt zu vermeiden.

Während ich mich im Untergeschoss die langen Flure entlangstahl, versuchte ich meine Angst zu verscheuchen, indem ich auf jeden Lichtschalter drückte, der auf meinem Weg lag. Ob sie je wieder aufhören würde? Die Furcht vor der Dunkelheit?

Ich kam an einem Spiegel vorbei, sah in mein Gesicht, ging einen Schritt zurück, musste mich dazu zwingen, mich zu betrachten, mir selbst in die Augen zu sehen. War ich das? Oder eine Gestalt aus einem Traum? Das hier konnte ich nicht sein, weil das unmöglich mein Leben war. Mein Verstand quoll über mit Gedanken und Erinnerungen, die ich nicht begreifen konnte. Schon wieder überkam mich das Gefühl von Unwirklichkeit. Bald würde ich zu Hause aufwachen, in meinem Zimmer und meinem Bett, und merken, dass dies alles nur ein Traum war, ein furchtbarer Albtraum, den ich vor einem Spiegel träumte.

Ich wusste nicht, wie lange ich dort stand. Als ich weiterging, waren meine Füße trotz Socken und Pantoffeln eiskalt.

Es gab noch weitere Etagen unter der Erde, irgendwo dort unten musste Julian sein. Wegen des Arkanums, diesem mehrwöchigen Schlaf, zu dem sich wohl jeder Vampir nach soundso vielen Jahren hinlegen musste. Das war unheimlich, so wie alles, was mit Vampiren zu tun hatte.

Endlich erreichte ich den Gebäudeteil, in dem die Küche untergebracht war. Denn ich wollte zu Georg. Georg war ein kleiner, stets freundlicher und alter Vampir. Jedenfalls hatte er den ältesten Körper, den ich je bei einem Vampir gesehen hatte – den eines Greises.

Georg war ungemein höflich und um mein Wohl besorgt. Ich wusste, dass er mich schon längst gehört hatte und erwartete, vermutlich, seit ich aus dem Bett gestiegen war. Als ich die helle Küchentür vorsichtig öffnete, lächelte er ernst, nahm ein Glas mit warmer Milch aus der Mikrowelle und stellte es auf den Küchentisch. Manchmal sind Vampire moderner, als sie aussehen.

»Danke.« Ich setzte mich.

Georg stellte nie die falschen Fragen und nie eine zu viel.

Meistens fragte er überhaupt nicht.

Stattdessen setzte er mir einen Teller mit frischem Brot vor, gebuttert und mit rohem Schinken und Käse belegt. Gestern war es Lachs gewesen. Die Portion war selbst für einen Leistungssportler zu groß. Inzwischen verzichtete ich darauf, ihm zu sagen, dass ich keinen Hunger hatte. Es würde nichts nützen, m. Morgen würde die Portion nicht kleiner sein. Also aß ich zwei Scheiben, um ihn nicht zu kränken, und trank meine Milch.

Ich beobachtete, wie Georg über glatte Flächen und Schränke wischte, die vollkommen sauber waren. Entweder war er absolut zwanghaft, oder er suchte einen Grund, um mir Gesellschaft zu leisten.

Im Radio lief ein klassisches Nachtprogramm. Musik und Nachrichten, die mir sagten, dass die vertraute, mehr oder weniger normale Welt da draußen noch immer existierte, beruhigten mich. Das galt sogar für die monotone Aufzählung von Autobahnen, Baustellen und Verkehrsstaus.

Schließlich bedankte ich mich bei Georg, wünschte ihm eine gute Nacht und ging zurück ins Bett. Während die Nachttischlampe brannte, schloss ich die Augen und wartete. Ich liebte es, zu schlafen. Wenn ich keine Träume hatte. Hätte es dafür eine Garantie gegeben, wäre ich süchtig nach Schlaf geworden.

Kapitel 4

Die Bürotür flog auf.

»Diese Kleine. Charis. Ich kann unmöglich ihr Mentor sein.«

Pierre sah von einem Papierstapel auf, legte umständlich Stift und Papiere beiseite und lehnte sich in seinem Stuhl zurück.

»Du musst einen anderen finden«, beharrte Damian.

»Es war Julians ausdrücklicher Wunsch.«

Pierre beobachtete fasziniert, wie seine Worte wirkten. Damians Gesichtsausdruck hätte nicht mehr Erstaunen zeigen können, wenn er plötzlich chinesisch gesprochen hätte, dachte er mit einem seltenen Anflug von Humor. Aber er hütete sich, auch nur ein Augenblinzeln zu zeigen, um Damian nicht noch mehr zu provozieren.

»Julian? Aber ... warum? Was hat er sich dabei gedacht?«

»Er hat mir keine Erklärung gegeben«, meinte Pierre höflich. »Nach seinem Arkanum solltest du ihn fragen.«

Auch Pierre hatte sich gewundert, dass Julian diese junge Frau ausgerechnet Damian zugeteilt hatte. Damian war für vieles bekannt, Freundlichkeit, Geduld und Selbstbeherrschung gehörten nicht dazu. Kurz verspürte er Mitleid mit ihr und fragte sich, ob nicht Eva oder überhaupt jeder andere als Mentor geeigneter wäre.

Aber Julian hatte für alles, was er tat, gute Gründe, das sollte auch Damian wissen. Julians Absichten waren so ehrenhaft wie seine Fähigkeiten außergewöhnlich, das wusste Pierre nicht erst, seit er einmal an dessen Visionen und Macht hatte teilhaben dürfen. Er jedenfalls vertraute Julian rückhaltlos.

Damian sah ihn wütend an, dann krachte die Tür mit so viel Schwung hinter ihm ins Schloss, dass Pierre um die Scharniere fürchtete. Er betrachtete die polierte Eichentür. Das Holz bebte noch immer. Pierre schüttelte den Kopf und vertrieb den Anflug von Kopfschmerzen, den Damians gereizter Blick ausgelöst hatte. Er versuchte, sich wieder auf seine Papiere zu konzentrieren.

Es gab keinen Grund, Julian um seine Position als Anführer zu beneiden, überlegte er nicht zum ersten Mal. Wirklich keinen einzigen.

Auf Damians Weg zur Telefonzentrale beeilte sich jeder, ihm und seinem Zorn aus dem Weg zu gehen.

Warum ausgerechnet sie?, dachte er verärgert. Die Kleine hatte eine Riesenangst vor ihm, und davon abgesehen, hatte er wirklich Besseres zu tun. Schließlich war er kein Kindergärtner. Da gab es andere, die viel besser für diesen Job geeignet waren als er. Also, warum hatte Julian diese junge Frau ausgerechnet ihm aufgehalst? Bis zu seiner Rückkehr würde es allerdings keine Möglichkeit geben, an seiner Entscheidung zu rütteln. Pierre würde es nicht wagen, Julians Befehle überhaupt nur infrage zu stellen, und er selbst stand bei ihm im Wort.