5,99 €

Mehr erfahren.

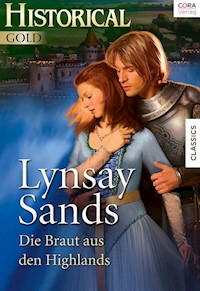

- Herausgeber: CORA Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Historical Gold

- Sprache: Deutsch

Ihre Hochzeitsnacht hat die junge Braut aus den Highlands sich anders vorgestellt. Neben Merewen liegt ihr stattlicher Ehemann und schläft. Schon bei ihrer Ankunft war Alexander d'Aumesbery wie berauscht. Dass er offenbar dem Alkohol über die Maßen zuspricht, enttäuscht und verwundert sie zugleich, denn niemals hält er Trinkgelage ab. Im Gegenteil! Der kühne Kreuzritter erweist sich als fürsorglicher Gatte und erobert ihr Herz im Sturm. Doch warum wirkt Alexander oftmals so benommen? Erst allmählich keimt in Merewen ein furchtbarer Verdacht. Ist es gar nicht der Wein, der seine Schritte so unsicher macht sondern ein Gift?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 499

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

IMPRESSUM

HISTORICAL GOLD erscheint in der HarperCollins Germany GmbH

© 2010 by Lynsay Sands Originaltitel: „Taming The Highland Bride“ erschienen bei: Avon Books, New York Published by arrangement with Sandra Ramage. Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garbsen.

© Deutsche Erstausgabe in der Reihe HISTORICAL GOLDBand 236 - 2011 by CORA Verlag GmbH & Co. KG, Hamburg Übersetzung: Nina Hawranke

Abbildungen: Harlequin Books S.A.

Veröffentlicht im ePub Format in 09/2018 – die elektronische Ausgabe stimmt mit der Printversion überein.

E-Book-Produktion: GGP Media GmbH, Pößneck

ISBN 9783733738044

Alle Rechte, einschließlich das des vollständigen oder auszugsweisen Nachdrucks in jeglicher Form, sind vorbehalten. CORA-Romane dürfen nicht verliehen oder zum gewerbsmäßigen Umtausch verwendet werden. Sämtliche Personen dieser Ausgabe sind frei erfunden. Ähnlichkeiten mit lebenden oder verstorbenen Personen sind rein zufällig.

Weitere Roman-Reihen im CORA Verlag:BACCARA, BIANCA, JULIA, ROMANA, MYSTERY, TIFFANY

Alles über Roman-Neuheiten, Spar-Aktionen, Lesetipps und Gutscheine erhalten Sie in unserem CORA-Shop www.cora.de

Werden Sie Fan vom CORA Verlag auf Facebook.

PROLOG

Schottland, Stewart Castle, 1273

Merry!“

Merewen Stewart sah von der Bruche auf, die sie gerade flickte. Sie versteifte sich und verzog unwillig den Mund, als sie die Männer vor sich in Augenschein nahm: ihren Vater, Eachann Stewart, und ihre beiden Brüder, Brodie und Gawain. Während ihr Vater betreten dreinblickte, wirkten Brodie und Gawain aufgeregt, was besagte, dass die drei nichts Gutes im Sinn hatten. Merewen funkelte sie finster an, und erst als die Männer schon unruhig wurden, fragte sie missmutig: „Also, was gibt es?“

Ihr Vater warf den beiden Jüngeren einen verstohlenen Blick zu und holte tief Luft. „Ich … nun ja, weißt du … also …“, stammelte er.

Merewen kniff die Lippen zusammen. Nicht einmal die von ihren einfallsreichen Brüdern ersonnene Lüge brachte er heraus, um zu rechtfertigen, warum sie sich dieses Mal zu eingehend dem uisge beatha, dem Whisky, gewidmet hatten. Ihr Vater verhaspelte sich immer mehr und fuhr sich wieder und wieder mit der Zunge über die Lippen, wobei seine Miene zunehmend verzweifelter wurde, bis sie ihm am liebsten eine saftige Ohrfeige verpasst hätte. Merry war es herzlich leid, sich mit diesen drei Tunichtguten zu befassen.

Unglücklicherweise frönte der männliche Teil ihrer Familie allzu gern dem Trank. Und ebenso unselig war, dass diese Kerle in nüchternem Zustand zwar die reinsten Lämmer waren, betrunken jedoch nur Flausen im Kopf hatten und gelegentlich gar aufbrausend wurden. Wenn dies geschah, war stets sie es, die zwischen ihnen und dem Rest ihres Clans stand und die alkoholgetränkte Rage zu spüren bekam, die der uisge beatha entflammte. Zum Glück hatte sie früh gelernt, sich mit schwerem Gerät zu bewaffnen, wenn sie sich so aufführten, und ihre Bereitschaft, ihre Waffe auch zu benutzen, hielt die Männer für gewöhnlich davon ab, allzu ernsthaft auf sie loszugehen. Ihre vom Whisky geschärften Zungen konnten jedoch nicht minder verletzend wirken, und es war durchaus beängstigend, sich der dräuenden Gewalt entgegenzustellen, die bei solchen Vorfällen immer in der Luft hing.

Sechs Jahre lang hatte Merry alles getan, um sie vom uisge beatha fernzuhalten. Sie hatte das Gebräu in der Speisekammer eingeschlossen und den einzigen Schlüssel stets bei sich getragen, doch das hatte die Männer nicht vom Trinken abgehalten. Oft waren sie zum Wirtshaus im Dorf geritten oder zu Colan Gow, um sich an dessen Whisky gütlich zu tun, und dann war es an Merry, den Schlamassel zu beheben, den sie im Rausch anrichteten. Dies war zum Alltag auf Stewart geworden, seit ihre Mutter vor sechs Jahren gestorben war … Zumindest bis vergangene Woche. Vergangene Woche waren sie derart volltrunken von einem Besuch bei Colan Gow zurückgekehrt, dass sie sich verwundert gefragt hatte, wie sie es geschafft hatten, sich auf dem Heimritt nicht ihren närrischen Hals zu brechen. Noch verblüffter war sie gewesen, als sie nach mehr Whisky verlangten.

Merry hatte ihnen den Schlüssel zur Vorratskammer verweigert und sie schlafen geschickt. Die Bediensteten wies sie an, sich rar zu machen, ehe sie sich ebenfalls zurückzog in der Hoffnung, damit sei die Angelegenheit erledigt. Doch das war sie nicht. Offenbar hatten die drei Männer entschieden, dass es nun genug sei, und waren mit Streitäxten auf die Tür zur Speisekammer losgegangen. Der Lärm holte Merry aus dem Bett, und als sie nachsah, musste sie feststellen, dass ihre Anverwandten sich den Weg durch das robuste Holz freigekämpft hatten und nun dabei waren, die Whiskyfässer aufzubrechen. Als sie versuchte, sie davon abzuhalten, stieß ihr Bruder Brodie sie mit drohend erhobener

Axt beiseite und beschied ihr, sie solle sich gefälligst nicht einmischen.

Ihr war nichts übrig geblieben, als sie gewähren zu lassen. Die Folge war, dass die Männer sich fast eine Woche lang an ihrem Schatz berauscht hatten, während Merry und die Mägde sich bemüht hatten, außer Reichweite zu bleiben. Die drei hatten sich bis zur Besinnungslosigkeit betrunken, nur um wieder zu sich zu kommen und weiterzusaufen.

Merry schäumte noch immer vor Wut, wenn sie an die Auswüchse dieses letzten Gelages dachte. Wie üblich waren Krüge, Bänke und noch einiges mehr zu Bruch gegangen, doch dieses Mal hatten die Unglücksraben sich selbst übertroffen.

Am dritten Tag hatte Brodie einem der Küchenjungen einen Fausthieb verpasst. Der Bursche war so töricht gewesen zurückzukehren, ehe Merry das Zeichen gegeben hatte, dass die Luft rein sei, und war nach Ansicht ihres Bruders nicht flink genug verschwunden. Glücklicherweise war Merry in der Nähe gewesen, sodass sie schon nach dem ersten Schlag hatte einschreiten können, und obgleich sich der Junge eine blutige Nase eingefangen hatte, hatte er doch auch eine wertvolle Lektion gelernt. Jedenfalls bezweifelte sie, dass er noch einmal einen Fuß in den Wohnturm setzen würde, ohne sich zu vergewissern, dass dies unbedenklich war.

In der vierten Nacht hatte Gawain beinahe die Stallungen in Brand gesteckt, weil er in einer Pferdebox eine Fackel ins Heu hatte fallen lassen. Doch der Stallmeister hatte Gawain und dessen Reittier unversehrt herausschaffen und sogar das Feuer löschen können, ehe die Flammen auf die anderen Boxen übergreifen konnten.

Ihr Vater Eachann hatte jedoch schließlich die Sünde begangen, die sie am meisten aus der Fassung brachte. Am fünften und letzten Tag ihrer Zecherei nahm er in einer rührseligen Anwandlung von whiskyumwölktem Kummer das Porträt ihrer Mutter von seinem Platz über dem Kamin, um ihm weinerliche Worte der Sehnsucht zuzuraunen. Dabei stolperte er über seine eigenen Füße und stürzte auf einen der Sessel neben dem Feuer, wobei das Gemälde zu Bruch ging, weil die Rückenlehne des Stuhls sich so unbarmherzig wie ein Schwert durch die obere Hälfte des Bildnisses bohrte. Von plötzlicher Wut gepackt, zerschmetterte ihr Vater das Möbel und schleuderte die Überreste in den riesigen Kamin in der Halle, als trüge das Holz die Schuld und nicht etwa sein eigenes vom Rausch hervorgerufenes Ungeschick. Das Bild, nach Meinung ihres Vaters ruiniert, folgte dem Stuhl.

Merry wollte ihn hindern, doch sie erreichte lediglich, ebenfalls zu Boden geschlagen zu werden. Als sie endlich wieder auf die Füße kam, lag das Bildnis bereits auf den Trümmern des Sessels in den Flammen und brannte fröhlich. Bei diesem Anblick sank sie erneut in die Binsen, kniete einfach nur da und beweinte den Verlust dieses einzigen Abbilds ihrer geliebten Mutter, der verstorbenen Maighread Stewart.

Als Merrys Tränen schließlich versiegt waren, war ihre Trauer Zorn gewichen, und zwar nicht nur auf ihren Vater, sondern auch auf ihre beiden Brüder. Sie richteten alles zugrunde. Es gab auf Stewart kaum etwas, das noch nicht geflickt worden war, nachdem einer von ihnen es zerbrochen hatte … darunter auch ihr Herz, wie sie argwöhnte.

Dieser letzte Vorfall hatte ihren Vater einmal mehr dazu bewogen, dem Trinken abzuschwören, und drei Tage zuvor hatte das Saufgelage schließlich ein Ende gefunden. Doch seither hatten die Männer ihre Zeit allein damit zugebracht, über ihren schmerzenden Schädel und aufmüpfigen Magen zu stöhnen und zu wimmern. Merry hatte wenig Mitleid mit ihnen und widmete sich einfach wie stets der Verwaltung der Burg, erteilte Bediensteten und Recken Anweisungen und beaufsichtigte die Waffenübungen der Männer, während ihr Vater und ihre Brüder wieder zu Kräften kamen. Auch die Tür zur Speisekammer ließ sie reparieren – und das Schloss austauschen.

Was auch immer das nützen würde, dachte sie bitter. Denn – und daran hegte Merry keinerlei Zweifel – sollten ihr Vater und ihre Brüder meinen, genug gebüßt zu haben, würden sie zum Trank zurückkehren wie in die Arme einer lange vermissten Geliebten. Das taten sie immer.

„Ich … nun, also …“, stotterte ihr Vater und zog damit ihren wütenden Blick auf sich. Wieder brach er ratlos ab.

Sicherlich war sein Kopf noch von den letzten Ausschweifungen vernebelt. Wenn dies inzwischen nicht überhaupt schon ein Dauerzustand war, dachte Merry angewidert, legte ihre Näharbeiten beiseite und erhob sich. „Lasst mich raten. Ich habe vorhin den Ruf vernommen, dass ein Reiter sich nähert. Colan ist gekommen, nicht wahr? Und zweifellos haltet ihr seinen Besuch für einen hervorragenden Anlass, um ein weiteres Fass uisge beatha zu öffnen.“

„Aye“, seufzte ihr Vater, gab sich aber einen Ruck, als ihr Bruder Brodie ihm den Ellenbogen in die Seite stieß. „Ich meine, nein. Will sagen, doch, Merry. Colan ist gekommen, doch nicht sein Besuch ist es, der den Anbruch eines Fasses wert ist, sondern die großartige Neuigkeit, die er bringt.“

„Und was für eine Neuigkeit mag das sein?“, fragte Merry spöttisch. Sie versprach sich nicht viel davon. Schon Colans Geschichte von dem Hasen, den er eine Woche zuvor bei der Jagd erlegt hatte, war für die Stewart-Männer Anlass gewesen, in Jubel auszubrechen.

„Dein Bräutigam ist aus dem Morgenland zurückgekehrt!“, platzte Gawain heraus, ehe ihr Vater mit seinem Gestammel fortfahren konnte.

Diese Nachricht traf Merry so sehr, dass sie sich mit weit aufgerissenen Augen wieder auf die Bank sinken ließ. Benommen versuchte sie aufzunehmen, was in der Tat eine Neuigkeit war, die diesen Namen verdiente. „Ist er das?“, fragte sie.

„Aye.“ Brodie und Gawain drängten sich an ihrem Vater vorbei und ließen sich, jeder an einer Seite von ihr, ebenfalls auf der Bank nieder. „Ja, doch! Und wir müssen sofort nach England aufbrechen, damit du ihn heiraten kannst. Heute Abend feiern wir, und morgen machen wir uns in aller Frühe auf den Weg.“

Merry schüttelte die Überraschung ab, um die Bande erneut zornig anzufunkeln. „Oh, aye, das könnte euch so passen. Mich nach England abzuschieben und mit diesem Schuft zu verheiraten, nun da er endlich geruht hat zurückzukehren. Dass euch dies ein Anlass zum Feiern ist, glaube ich gern, denn ihr werdet mich endlich los sein.“

Die Zwillinge tauschten einen Blick. „Oh, nein, nein, Merry“, beeilte sich Brodie zu versichern. „Wir sind ganz und gar nicht glücklich darüber. Wer wird uns denn morgens aus dem Bett werfen, wenn du nicht hier bist?“

„Aye, und wer wird uns daran hindern, so viel zu trinken, wie wir wollen?“, fragte Gawain.

„Und wer wird uns damit in den Ohren liegen, uns im Kampf zu üben und auf die Jagd zu gehen und all dies?“, setzte Vater Eachann hinzu.

Merry sah die Männer der Reihe nach scharf an. Mochten sie auch noch so sehr behaupten, sie nicht gehen lassen zu wollen, so sagte ihr hoffnungsfrohes Grinsen doch etwas anderes. Nun, nichts anderes wollte auch sie. Sie sehnte sich nach einem Leben, in dem sie nicht ständig diesen drei Kerlen hier nachsetzen und sie daran hindern musste, sich selbst oder jemand anderen umzubringen. Allerdings würde das Glück ihnen nicht hold sein. „Nun, dann wird es euch ja freuen zu erfahren, dass ihr all diese Sorgen so bald nicht haben werdet“, erwiderte sie. „Mein Verlobter hat sich so viel Zeit gelassen, von diesem Kreuzzug zurückzukehren, dass er sich zweifellos kaum mehr sputen wird, herzukommen und mich zu holen. Aber bis er dies tut, habt ihr mich weiterhin am Hals“, verkündete sie entschlossen und nahm ihr Flickzeug wieder auf.

Bedeutungsschwangere Stille machte sich breit, und Merry war gewiss, dass die drei erschrockene Blicke wechselten, machte sich jedoch nicht die Mühe aufzusehen. Sie kannte diese Männer, wie nur eine Tochter und Schwester sie kennen konnte. Und sie wettete darauf, dass sie die Angelegenheit nicht auf sich beruhen lassen würden, wo doch die Erfüllung ihres innigsten Wunsches – sie loszuwerden – nun so verlockend nahe war.

„Aye, Merry“, sagte Eachann Stewart schließlich. „Doch nicht wir wollen, dass du nach England reist, um zu heiraten, sondern …“

„Das ist sein Wunsch“, fiel Gawain seinem Vater ins Wort.

Merry hob langsam den Kopf und bedachte jeden von ihnen mit einem prüfenden Blick. „Sein Wunsch?“

„Aye. Also, wie du ja schon sagtest, war er lange fort. Drei Jahre“, hob Brodie hervor. Er sprach hastig. „Und wie ich gehört habe, hat er nicht gewusst, dass sein Vater gestorben ist und daraufhin seine Stiefmutter Edda das Zepter geschwungen hat, weil er selbst ja nicht da war. Weißt du, eine Frau kann eine Burg nun einmal nicht so führen wie ein Mann, und es gibt auf d’Aumesbery viel zu richten.“

Merry presste die Lippen so fest zusammen, dass sie das Gefühl hatte, ihr Mund sei nur noch ein schmaler Strich. Frauen konnten also keine Burg führen, ja? Ihre selige Mutter Maighread jedenfalls hatte Stewart bis zu ihrem Tod vor sechs Jahren, als Merry sechzehn war, durchaus ganz allein geführt. Und nach ihr hatte Merry diese Aufgabe versehen. Sie hatte keine Wahl gehabt, denn ihre Mutter hatte ihr auf dem Sterbebett das Versprechen abgenommen, auf Vater und Brüder Acht zu geben und sich der Verwaltung von Stewart Castle anzunehmen.

Dies hatte sie zugesichert zu tun, bis entweder ihr ältester Bruder Kade – der einzige nüchterne Mann der Familie – vom Kreuzzug zurückkehren oder sie selbst heiraten und fortziehen würde.

Merry hatte ihr Bestes getan, um dasVersprechen zu erfüllen. Sie hatte Stewart geführt und alles gegeben, um ihren Vater und ihre Brüder vom uisge beatha fernzuhalten, hatte es allerdings nicht geschafft, ihnen das Bier zu verwehren. Glücklicherweise waren die drei im Bierrausch eher leutselig, allerdings dennoch oft zu betrunken oder verkatert, um auch nur eine vernünftige Entscheidung treffen zu können. Und selbst wenn dies nicht der Fall war, waren sie recht nutzlos, lungerten herum, klagten, dass es sie nach uisge beatha dürste, und beschwerten sich darüber, dass Merry ihnen das Gebräu vorenthielt. Die drei waren schwache, unbelehrbare Geschöpfe, die sie auf eine harte Probe stellten. Doch sie waren auch ihre Familie.

„Aye, Lord d’Aumesbery hat viel zu tun damit, seine Burg wieder herzurichten, und kann für andere Dinge keine Zeit erübrigen“, beteuerte Gawain. „Doch er möchte dich so schnell wie möglich zur Gemahlin nehmen und hat gefragt, ob wir nicht gewillt seien, für die Hochzeit nach d’Aumesbery zu reisen.“

„Das scheint mir ein großartiger Vorschlag zu sein“, warf ihr Vater ein. „Schließlich geht das Hochzeitsfest so auf seine Kosten, und es erspart uns eine Menge Aufwand, nicht wahr?“

„Aye“, fügte Gawain rasch hinzu. „So hast du keinen Ärger damit, alles für das Fest und die Gäste herrichten zu müssen.“

„Dann brechen wir also morgen früh auf, ja?“, hakte Brodie hoffnungsvoll nach.

Merry schien es fast, als hielten die drei Männer in Erwartung ihrer Antwort den Atem an. Sie spürte regelrecht, wie sehr sie nach ihrer Einwilligung gierten, und allein dies hätte sie beinahe Nein sagen lassen. Doch wenn sie dies tat und ihren Bräutigam zwang, sie zu holen, wie es sich gehört hätte, so hätte sie sich nur ins eigene Fleisch geschnitten. Eine Horde trunkener Nichtsnutze zu hüten machte beileibe keine Freude, und sie sehnte sich ebenso sehr von Stewart fort wie die Männer augenscheinlich danach, sie loszuwerden. Eine Heirat, möglichst mit einem verantwortungsvollen Mann, der nicht trank und ein Versprechen hielt, statt es in dem Moment wieder zu vergessen, in dem er es aussprach – wie ihr Vater und ihre Brüder es zu tun pflegten –, erschien ihr wie der Himmel. Dennoch ließ Merry sie noch ein wenig zappeln. Sie hatten ihr das Leben ordentlich vergällt in den vergangenen sechs Jahren, und auch wenn das Eingeständnis schmachvoll war – sie genoss es, die drei leiden zu sehen. Statt eine Antwort zu geben, widmete sie sich daher wieder ihrer Flickerei, stieß die Nadel in den Stoff und zog sie geruhsam hindurch.

„Merry?“, drängte Brodie ungeduldig.

„Ich denke nach!“, fuhr sie ihn an, ohne aufzuschauen.

„Aber, Merry, er hat doch nach dir geschickt“, sagte Gawain.

„Aye“, murmelte ihr Vater. „Und du hast das Heiratsalter schon weit überschritten.“

„Weit überschritten“, pflichtete Brodie ihm bei. „Meinst du nicht auch, wir sollten …“

„Ich kann nicht denken, wenn ihr drei auf mich einplappert“, unterbrach sie ihn. „Lasst mich einen Augenblick darüber nachsinnen“, beharrte sie mit fester Stimme, wobei sie den Kopf über ihre Näharbeit gesenkt hielt und überlegte, wie lange sie Vater und Brüder noch schmoren lassen sollte, ehe sie zustimmte. Je länger Merry sie warten ließ, desto länger hielt sie sie vom Whisky fern und desto harmloser würde hoffentlich an diesem Abend ihr Rausch ausfallen. Andererseits musste sie packen und noch einige Vorbereitungen für die Reise treffen, und sie brauchte Zeit, um alles zu arrangieren. Der Gedanke ließ sie aufseufzen. Ihr Leben war ihr oft vorgekommen wie der Versuch, auf einer Nadelspitze das Gleichgewicht zu halten. Nun sah es so aus, als würde sich auch die letzte Nacht in diesem, ihrem alten Leben nicht anders gestalten. Sie hoffte inständig, dass ihr neues Dasein mehr Glück bereithalten werde.

1. KAPITEL

Das sollte sich der Schmied einmal ansehen.“

Alexander d’Aumesbery, der sich bis dahin die Wange gerieben hatte, hielt bei diesen Worten Gerhards inne, blickte jedoch nur finster drein und zuckte mit den Achseln. „Für so etwas habe ich jetzt keine Muße.“ Gerhard Abernathy schnalzte unwillig. „Dieser Zahn quält Euch schon, seit wir Akkon verlassen haben. Ihr hättet ihn sofort behandeln lassen sollen, als wir England erreichten, anstatt Euch weiter von ihm piesacken zu lassen.“ Alex bedachte den älteren Mann mit einem Lächeln voller Wärme. Gerhard Abernathy war immer einer der zuverlässigsten und treuesten Untergebenen seines Vaters gewesen. Auf seinen Wunsch hin hatte der Krieger Alex begleitet, als der Prinz ihn aufgefordert hatte, mit ihm das Kreuz zu nehmen und nach Outremer in die Kreuzfahrerbesitzungen im Morgenland zu gehen. Gerhard hatte dem Ersuchen gern entsprochen und war mit ihm gegangen, wobei Alex sich allerdings fragte, ob er es im Folgenden nicht bereut hatte. Keiner von ihnen hatte damit gerechnet, so lange fort zu sein. Prinz Edward hatte zunächst wie geplant Tunis angelaufen, um dort zum französischen König Louis IX. zu stoßen, und war auch im November 1270 ganz in der Nähe an Land gegangen, nur um zu erfahren, dass Louis kurz zuvor gestorben war, ohne die heidnische Stadt zu erobern. Daraufhin hatte Edward seine Pläne geändert und war auf Umwegen weiter nach Akkon gesegelt. Allerdings hatte er sich schon im Herbst 1272 wieder auf den Weg gen Westen gemacht und war, auf die Nachricht vom Tod seines Vaters hin, von Sizilien Richtung England aufgebrochen, um den Thron zu besteigen – wenngleich er noch heute auf dem Festland weilte und England nach wie vor auf seinen neuen König wartete. Alex war auf Wunsch des Prinzen im Heiligen Land geblieben und hatte dort – zusammen mit seinen Mannen – den vergeblichen Kampf fortgeführt. Es hatte ein knappes weiteres Jahr Hitze, Sand und Blut bedeutet.

Während all dieser Zeit war Gerhard ihm Freund, Ratgeber und bisweilen auch Kindermädchen gewesen, hatte ihn bemuttert, wenn er verletzt oder von einem Fieber niedergestreckt war, hatte ihm in der Schlacht den Rücken gedeckt und ihm bei wichtigen Entscheidungen mit seiner Weisheit zur Seite gestanden.

Alex war überzeugt, dass er ohne ihn nicht durchgehalten hätte, und er wünschte, sein Vater wäre noch am Leben und er könne ihm dafür danken, dass er ihm Gerhard ans Herz gelegt hatte. Jung und hochmütig wie er damals gewesen war, hatte er Gerhard – der ihm gerade einmal zehn Jahre voraus hatte – als alt betrachtet. Er hatte in ihm zunächst nur einen Klotz am Bein gesehen; jemanden, der ihm nichts als Scherereien machen würde. Doch er hätte nicht falscher liegen können. Gerhard hatte ihm mehr als einmal das Leben gerettet und war ihm ein echter Kamerad geworden.

„Ich hatte zu viel zu tun, um mich damit herumzuärgern“, wandte Alex nun ein. „Wenn wir aus Donnachaidh zurück sind, werde ich mich darum kümmern.“

„Ihr solltet Euch besser damit befassen, ehe Ihr Eure Schwester und diesen Teufel besucht, den sie geheiratet hat“, drängte Gerhard.

„Der Zahn wird warten, aber nach Donnachaidh habe ich bereits Nachricht geschickt, dass ich die Einladung meines neuen Schwagers gerne annehme. Da wusste ich ja auch noch nicht, wie viel es hier zu tun gibt“, erwiderte Alex und bedachte die große Halle mit einem düsteren Blick. Der Saal war so gut wie kahl, was angesichts der Ausmaße der Burg und der Zahl der Menschen, die sie beherbergte, seltsam anmutete. Als er noch ein Junge gewesen war, war die große Halle stets ein betriebsamer Ort gewesen, an dem es nicht gerade leise zuging, und daran hatte sich nichts geändert, nachdem seine Mutter gestorben war und sein Vater Edda zur Frau hatte nehmen müssen. Doch nun war der Raum wie leer gefegt, und es herrschte Grabesstille.

„Ich gehe davon aus, dass Ihr Eure Braut auf dem Rückweg holen werdet?“, mutmaßte Gerhard.

„Aye“, murmelte Alex in sein Bier hinein. Es war eine Verpflichtung, der er nicht gerade entgegenfieberte, doch er konnte sich ihr schlecht entziehen. Der Ehevertrag war ausgehandelt und unterzeichnet worden, als er noch klein war. Vermutlich hätte er das Mädchen heiraten sollen, bevor er ins Heilige Land aufbrach, aber damals hatte er die Sache erfolgreich hinauszögern können. Nun aber, da er zurück war, gab es keine Ausrede mehr, es noch einmal zu verschieben. „Die Stewarts leben nicht weit von Donnachaidh entfernt“, erklärte er. „Also werde ich sie wohl auf dem Heimweg einsammeln.“

„Sehr begeistert klingt Ihr nicht gerade“, bemerkte Gerhard amüsiert. „Spüre ich da etwa einen gewissen Widerwillen, was das Zusammentreffen mit Eurer Verlobten angeht?“, stichelte er.

„Man nennt sie auch den Stewart-Drachen“, knurrte Alex trocken. „Der Name zeugt nicht gerade von einer liebreizenden, fügsamen und fürsorglichen Braut.“

„Wohl wahr, und wirklich das Letzte, was Ihr hier braucht, sind weitere Schwierigkeiten, um die Ihr Euch kümmern müsst“, sagte Gerhard mitfühlend und schüttelte den Kopf. „Wie oft habe ich mich in den vergangenen drei Jahren nach der Heimat gesehnt, doch nun, da wir wieder hier sind, ertappte ich mich dabei, dass ich die trockene Hitze und das blutige Getümmel von St.-Georgesde-Lebeyne oder Qaqun fast vermisse.“

„ Aye, Edda hat diese ganz besondere Wirkung auf Menschen“, erwiderte Alex grimmig und sah sich verstohlen um, um sicherzugehen, dass seine Stiefmutter nicht in Hörweite war. Die Frau war ihm zwar gleichgültig, absichtlich beleidigen wollte er sie dennoch nicht.

„Oh, so schlimm ist sie gar nicht“, wandte Gerhard ein, und als Alex die Augenbrauen hob, zuckte er mit den Achseln. „Sie und Euer Vater passten einfach nicht zueinander. Er hat Eure Mutter sehr geliebt und durch den Schleier seines Kummers hindurch die junge Braut gar nicht wahrgenommen, die der König ihn zu heiraten zwang. Und was Edda angeht – sie muss ziemlich unglücklich gewesen sein, als sie hier in Nordengland an der Seite eines gleichgültigen Gemahls strandete, nachdem sie bei Hofe umtändelt und verhätschelt worden war. Ich vermute, dass sie mit der Verantwortung schlicht überfordert war, als Euer Vater so plötzlich starb und sie den Burghaushalt führen musste. Gewiss ist sie nur deshalb so rau mit den Bediensteten umgesprungen, während wir fort waren.“

„Hmm“, machte Alex. Genau das hatte auch Edda zur ihrer Verteidigung gesagt, nachdem er bei seiner Rückkehr hatte feststellen müssen, dass die eine Hälfte der Dienerschaft das Weite gesucht hatte und die andere kurz davorstand. Es war nicht die Heimkehr gewesen, die er sich gewünscht hatte. Da war er endlich nach Hause gekommen, nur um festzustellen, dass sein Vater tot, seine Schwester mit dem Teufel von Donnachaidh verheiratet und die Burg halb verlassen war, weil die Knechte und Mägde geflohen waren, kaum dass seine Schwester fort war. Die erste Woche nach seiner Ankunft hatte er zur Hälfte mit dem Versuch zugebracht, die Ordnung wiederherzustellen, und zur Hälfte damit, die entlaufene Dienerschaft ausfindig zu machen und mit dem Versprechen zurückzulocken, dass er für bessere Bedingungen sorgen und Edda im Zaum halten werde.

Natürlich hätte Alex ihnen einfach befehlen können zurückzukehren. Immerhin waren die meisten von ihnen Leibeigene, doch sein Vater hatte ihn gelehrt, dass ein unglücklicher Arbeiter ein schlechter Arbeiter sei und dass er, Alex, auch den niedersten seiner Knechte noch mit Respekt behandeln müsse. Also hatte er keine Drohungen ausgesprochen, sondern Versprechen gemacht, die er zu halten gedachte. Zum Glück hatte er alle Bediensteten gefunden und zur Rückkehr bewegt, bis auf ein Paar, das er bislang noch nicht hatte aufspüren können. Sogar die Ordnung auf d’Aumesbery war wiederhergestellt, zumindest so weit in seinen Augen nötig war, ehe er sich die Zeit nehmen konnte, seine Schwester zu besuchen und sicherzugehen, dass es ihr gut ging. Er sorgte sich um sie, seit er erfahren hatte, dass sie dem Teufel von Donnachaidh zur Frau gegeben worden war, und offen gestanden war ihm derzeit nichts so wichtig wie ihr Wohlergehen. Er konnte es nicht fassen, dass Edda in die Ehe zwischen Evelinde und diesem berüchtigten Schotten eingewilligt hatte.

Bei diesem Gedanken sah er sich erneut nach seiner Stiefmutter um. Alex wusste nicht, was er von dieser Frau halten sollte. Edda war nie ein besonders warmherziger, liebenswürdiger Mensch gewesen. Bislang hatte es so ausgesehen, als hasse sie das Leben hier, aber nun, da er zurück war, schien es ihm, als gebe sie sich mehr Mühe. Beinahe mochte er die Frau, die sie seit seiner Heimkehr war. Doch die Tatsache, dass sie die Heirat von Evelinde und dem Teufel von Donnachaidh zugelassen hatte, wie auch der Argwohn, mit dem die Bediensteten sie nach wie vor beäugten, gaben ihm zu denken. Er fragte sich, wie übel sie den Leuten hier tatsächlich mitgespielt hatte, während er fortgewesen war, und wie viel Vertrauen er dem Verhalten entgegenbringen konnte, das sie neuerdings an den Tag legte.

Alex hoffte, klüger zu sein, sobald er mit seiner Schwester gesprochen hatte. Auch dies war ein Grund dafür, warum es ihn so sehr drängte aufzubrechen – was er noch heute zu tun gedachte. Er hätte sich sofort nach seiner Rückkehr auf den Weg gemacht, wenn er nicht zunächst die Dienerschaft hätte zurückholen und entscheiden müssen, welchem seiner Mannen er in seiner Abwesenheit die Verantwortung übertragen sollte. Unter normalen Umständen wäre diese Aufgabe Gerhard, seiner rechten Hand, zugefallen. Er hätte einen hervorragenden Kastellan abgegeben, da war sich Alex gewiss, doch er wollte Gerhard nicht zurücklassen. Er baute auf dessen weise Ratschläge und ahnte, dass er diese bei den anstehenden Besuchen nötig haben würde – sowohl was den Teufel von Donnachaidh anging als auch im Hinblick auf seine Braut.

Er erwartete nicht, dass die beiden Treffen glücklich verlaufen würden. Schließlich wusste er selbst, was für ein Heißsporn er manchmal war, und er liebte seine Schwester sehr. Sollte er sie bekümmert oder gar misshandelt vorfinden, würde er – soviel stand fest – versucht sein, diesem Mistkerl auf der Stelle den Garaus zu machen. Eine solch kopflose Tat allerdings ließe ihn gewiss dem rachsüchtigen Schwert von einem der Männer des Laird zum Opfer fallen. Gerhard hingegen war sehr besonnen, wog bei allem zunächst das Für und Wider ab und hatte Alex in seinem Leichtsinn mit seinen weisen Worten stets zu zügeln gewusst. Darauf zählte er auch hinsichtlich der Begegnung mit dem Gatten seiner Schwester.

Und dann war da noch seine Braut. Der Stewart-Drache. Allein der Beiname, den sie sich im Laufe der Jahre erworben hatte, ließ darauf schließen, dass sie nicht gerade die Umgänglichste war. Auch hier würde Gerhard vielleicht mit Ratschlägen aufwarten können, die sich als nützlich erweisen mochten.

Nein, er konnte den Mann nicht entbehren, damit er hier die Rolle des Kastellans versah; was bedeutete, dass er einen der anderen Recken auswählen und auf die Aufgabe vorbereiten musste, ehe er aufbrechen konnte. Auch das hatte er die Woche über getan und konnte dem Betreffenden nun guten Gewissens das Kommando überlassen. Gestern Abend hatte er angekündigt, dass sie heute nach dem morgendlichen Mahl umgehend nach Donnachaidh aufbrechen würden, und er hatte nicht die Absicht, sich durch irgendetwas davon abhalten zu lassen, auch nicht durch einen ärgerlich schmerzenden Zahn.

Eine der Mägde trug ein Tablett herbei, auf dem Käse und Brot lagen, damit auch er und Gerhard sich laben konnten. Alex hörte seinen Magen knurren, dankte dem Mädchen und besah das Dargereichte.

„Guten Morgen, werte Herren.“

Alex blickte auf und sah Edda durch die Halle auf die Tafel zuschreiten. Sie wirkte fröhlich, was in seiner Jugend nie der Fall gewesen war, doch seit seiner Rückkehr schien sie ständig ein Lächeln auf den Lippen zu tragen. Es machte sie hübscher, als er je für möglich gehalten hätte. Aufgrund ihres seltsam dünnen, braunen Haars und mehrerer fehlender Zähne würde Edda nie gut aussehen, doch wenn sie den verkniffenen Ausdruck zur Schau trug, wie er es vor dem

Kreuzzug von ihr gewohnt gewesen war, war sie richtiggehend hässlich.

„Wie ich sehe, nimmst du gerade erst dein Morgenmahl zu dir“, begrüßte ihn Edda. „Gut. Dann bin ich ja doch nicht so spät aufgestanden, wie ich befürchtet hatte. Ich …“ Sie brach ab, nahm Alex näher in Augenschein und blinzelte erstaunt. „Du liebe Güte, Alex, dein Gesicht ist ja ganz geschwollen. Hast du dich verletzt?“

Alex hob die Brauen und strich sich mit der Hand über die verräterische Wange. Als er feststellte, dass sein Gesicht tatsächlich ein wenig geschwollen war, verdüsterte sich seine Miene.

„Ein kranker Zahn“, erklärte Gerhard. „Ich habe ihm geraten, sich behandeln zu lassen, ehe wir aufbrechen, aber er bleibt stur.“

„Oh, Sturheit ist hier wirklich nicht angebracht, Alex. Der Zahn ist offenbar entzündet“, erwiderte Edda stirnrunzelnd.

„Dem Zahn geht es gut“, versicherte Alex ruhig und bewies gleich darauf das Gegenteil, als er in ein großes Stück Käse biss und zusammenzuckte, als Schmerz ihm durch den Kiefer schoss.

„Oh, aber natürlich geht es ihm gut“, spöttelte Gerhard.

„Nein, tut es nicht“, widersprach Edda energisch und sah zu der Magd hinüber, die das Essen gebracht hatte. „Geh und hol den Schmied für den Lord, Mädchen.“

„Es ist doch nicht nötig, dass …“, widersprach Alex, doch sie fiel ihm ins Wort.

„Doch, es ist nötig. Du wirst d’Aumesbery nicht verlassen, bevor sich nicht jemand um deinen Zahn gekümmert hat. Schon ganz andere Männer als du sind dahingerafft worden, weil sie einen kranken Zahn nicht haben behandeln lassen.“

Alex schnitt eine Grimasse, erhob aber keine Einwände mehr. Der Zahn setzte ihm an diesem Morgen wirklich zu, und da seine Wange geschwollen war, war es in der Tat höchste Zeit, sich dieser Sache anzunehmen. Eine Entzündung im Körper, ganz gleich wo, war gefährlich. Die Reise nach Donnachaidh musste wohl doch noch aufgeschoben werden, zumindest so lange, wie die Behandlung des Zahns in Anspruch nahm. Beim bloßen Gedanken an das, was ihm bevorstand, verzog er erneut das Gesicht und wandte sich wieder seiner Mahlzeit zu, wobei er den nächsten Bissen auf der unversehrten Seite zu kauen versuchte. Leider schien das nicht viel zu nützen. Zwar durchzuckte ihn die Pein nicht wieder blitzartig wie gerade, aber inzwischen pochte sein ganzer Kiefer qualvoll, und jede Bewegung verstärkte den Schmerz.

Seufzend gab er auf, ließ die Speisen liegen, lehnte sich zurück und starrte in die Halle. Es schien, als müsse das Essen bis nach der Behandlung warten.

„Da kommt der Schmied.“ Gerhards Ankündigung ließ Alex zum Portal blicken. Seine Augenbrauen schossen hoch, als er den Mann sah, der da die Burg betrat.

„Das ist der Schmied?“, fragte er verblüfft. „Was ist mit dem alten Baldric?“

„Ist gestorben, wie ich gehört habe. Während wir fort waren“, sagte Gerhard leise. „Dies ist Grefin, sein Nachfolger.“

„Hm“, murmelte Alex und runzelte missmutig die Stirn, was sowohl der Mitteilung als auch dem Mann vor ihm galt. Während der alte Baldric ein baumlanger, vierschrötiger Kerl gewesen war, war dieser hier klein und schmächtig und besaß nicht die Masse, die von der nötigen Kraft zum Ziehen eines Zahns zeugte. Alex wusste aus Erfahrung, dass so etwas einige Stärke erforderte. Zähne konnten sich überaus hartnäckig gebärden. Er argwöhnte, dass ihm harte Zeiten bevorstanden.

„Man sagte mir, dass Euch ein Zahn zu schaffen macht, Mylord?“

Alex betrachtete den neuen Schmied, der neben ihm zum Stehen kam. Kurz zog er in Betracht, den Zahn nicht ziehen zu lassen und einfach weiter vor sich hin zu leiden, doch der Schmerz hatte sich inzwischen zu einem steten Pulsieren ausgewachsen, und selbst einige wenige Augenblicke noch größerer Pein – sofern eine solche möglich war – wären besser, als sich tagelang zu quälen. Zudem war die Stelle entzündet und geschwollen. Der Zahn musste jetzt heraus.

Er seufzte, nickte und schob seinen Stuhl so, dass er parallel zum Tisch saß und dem Mann das Gesicht zuwandte. Grefin trat näher. „Dann lasst mich einmal nachsehen“, wies er ihn an.

Alex öffnete den Mund.

„Welcher ist es?“, fragte der Schmied, während er hineinspähte.

Alex wies mit dem Finger auf den betreffenden Zahn, wobei er sich bemühte, die Hand so zu halten, dass sie dem Schmied nicht den Blick verwehrte.

„Aye“, murmelte Grefin, und sobald Alex seinen Finger wegzog, streckte er seinen eigenen aus und betastete den Übeltäter.

Mühsam unterdrückte Alex ein Stöhnen, als der Schmerz unter dieser Berührung erneut aufflammte. Er kniff die Augen zusammen, während der Schmied ausgiebig an dem Zahn herumdrückte.

„Wie sieht es aus?“, erkundigte sich Gerhard, der aufgestanden war und sich zu ihnen gesellt hatte, um selbst einen Blick in Alex’ Mund werfen zu können.

„Der Zahn fault, sitzt aber noch fest“, brummelte Grefin. „Kein bisschen locker. Wird ein hartes Stück Arbeit werden, ihn herauszuholen.“

Alex spürte die Finger des Mannes aus seinem Mund verschwinden, hielt seine Augen jedoch weiterhin geschlossen, weil ihn nach wie vor heiße Wellen durchbrandeten, die nur allmählich abebbten.

„Ich brauche einen Krug Whisky“, verkündete der Schmied.

Dies ließ Alex die Augen aufschlagen. Er sah, wie eine der Mägde auf die Küche zueilte.

„Wofür das?“, fragte Gerhard überrascht, ehe Alex es tun konnte.

„Für ihn“, erwiderte Grefin knapp und wies mit dem Daumen in Alex’ Richtung. „Das wird den Schmerz zumindest etwas betäuben.“

Alex schüttelte entschieden den Kopf. „Das will ich nicht. Sobald du den Zahn gezogen hast, brechen wir nach Donnachaidh auf. Heute noch. Und für die Reise nach Norden brauche ich einen klaren Kopf. Hol ihn einfach nur heraus.“

Grefin lachte über dieses Ansinnen. „Oh, aye, das hättet Ihr vielleicht gerne, Mylord, doch ich werde den Zahn nicht anrühren, ehe Ihr nicht einen ganzen Krug Whisky getrunken habt. Die Reise wird eben warten müssen, es hilft nichts.“

„Ich will keinen Whisky“, beharrte Alex, der nie viel getrunken hatte. Er machte sich nichts aus dem Geschmack, und die einzige Wirkung des Zeugs bestand darin, dass es ihm den Kopf vernebelte. Alex mochte das Gefühl nicht. Und weit mehr noch missfiel ihm der Katzenjammer, der unweigerlich folgte.

„Alexander …“, setzte Gerhard an, doch Grefin brauchte niemanden, der für ihn stritt. Er mochte klein sein, aber offenbar war er ebenso bärbeißig wie sein Vorgänger.

Er packte Alex’ Gesicht und zog es unsanft zu sich heran, wobei er ihm die Finger in die schmerzfreie Wange stach und den Daumen in die geschwollene drückte. Alex zog scharf die Luft ein, als der Schmerz ihn wie ein Messer durchbohrte, und Grefin nickte zufrieden. „Der Letzte, der nicht trinken wollte, ehe ich ihm einen Zahn zog, hat mich dabei fast erwürgt“, knurrte er.

Alex sah, wie einige Männer weiter unten am Tisch nickten. Der Vorfall musste für Schaulustige gesorgt haben. Er hätte gerne mehr erfahren, doch da kam schon Lia, die Magd, mit dem verlangten Whiskykrug zurück. Alex blickte düster drein, als das Mädchen Grefin den Krug reichte. „Trotzdem will ich nicht …“

„Ihr werdet jetzt brav den verdammten Whisky trinken“, unterbrach ihn der Schmied. „Bis auf den letzten Tropfen. Und die Männer werden Euch festhalten, ansonsten könnt Ihr Euch den verfluchten Zahn selbst ziehen. Und damit Schluss!“ Er unterstrich seine Worte, indem er Alex den Krug hinhielt.

Wütend biss Alex die Zähne zusammen und war fast versucht, sich das dumme Ding tatsächlich selbst herauszuholen, doch die Geste erwies sich als Fehler, und als sein Kiefer einmal mehr zu bersten drohte, besann er sich. Es sah so aus, als würden sie die Reise wirklich verschieben müssen, gestand er sich fluchend ein und ergriff das dargebotene Behältnis. Er fackelte nicht lange, sondern stürzte den Whisky in großen Schlucken hinunter. Der Brummschädel konnte nicht einmal halb so schlimm sein wie die Höllenqualen, die er derzeit litt.

„Grundgütiger!“, raunte Grefin anerkennend, als Alex wenige Augenblicke später das leere Gefäß auf den Tisch knallte.

„Nun fang schon an“, knurrte Alex, lehnte sich in seinem Stuhl zurück, umklammerte die hölzernen Armstützen und öffnete den Mund. Der Whisky zeigte noch keinerlei Wirkung, zu schnell hatte er ihn getrunken, aber das kümmerte ihn nicht. Er wollte nur, dass der Zahn verschwand und mit ihm auch endlich der Schmerz.

„Ich weiß immer noch nicht so recht, warum wir nicht gestern Abend schon nach d’Aumesbery reiten konnten, sondern stattdessen noch eine Nacht im Freien verbringen mussten“, murrte Brodie. „Dabei waren wir praktisch schon vor d’Aumesberys Toren. Stattdessen mussten wir uns heute in aller Herrgottsfrühe hochquälen, um die letzte Meile hinter uns zu bringen. Und warum?“

„Weil deine Schwester sich erst herrichten wollte, bevor sie ihrem zukünftigen Gatten entgegentritt“, entgegnete sein Vater. „Und nun hör auf, dich zu beschweren. Wir sind ja fast da.“

Brodies Geschimpfe und die Antwort ihres Vaters wurden Merewen, die mehrere Pferdelängen hinter ihnen ritt, vom Wind zugetragen. Sie bedachte die drei vor sich mit einem eisigen Blick, wenngleich sie keiner beachtete. In den Tagen seit ihrem Aufbruch von Stewart waren sie stets in gebührendem Abstand vor ihr hergeritten. Wohl in dem Versuch, ihrer Laune zu entgehen, wie Merry annahm. An dem Morgen, als sie Stewart verlassen hatten, war sie nämlich ganz und gar nicht erfreut über ihren Vater und ihre Brüder gewesen. Zwar hatten sie sich am Abend vor der Abreise auf Bier beschränkt und nicht versucht, sie zur Herausgabe des Schlüssels für die Vorratskammer zu bewegen, allerdings hatten sie bis weit nach Mitternacht „gefeiert“. Da Merry dies schon allzu oft erlebt hatte, empfand sie nicht das geringste Mitgefühl, als sie die Männer schon bei Tagesanbruch aus dem Bett scheuchte und ihnen so lange zusetzte, bis sie ihr Morgenmahl beendet und ihre Pferde bestiegen hatten und die Gruppe, die sich um den Wagen mit ihren Habseligkeiten scharte, endlich aus dem Burghof von Stewart Castle führten.

Seitdem mieden die Männer sie, ja hatten es nicht einmal gewagt, sich während des ersten Reisetags über die hämmernden Kopfschmerzen zu beschweren, von denen sie zweifellos geplagt wurden. Tags darauf hatten sie sich erholt und darauf gedrängt, schneller zu reiten, wobei sie die gesamte Truppe zu einer derart hohen Geschwindigkeit antrieben, dass Merry um den Karren mit ihren Sachen fürchtete. Immer wieder sah sie das Gefährt im Geiste zu Bruch gehen, so sehr wurde es durchgerüttelt, doch bislang war alles gut gegangen. Es hielt stand, und gestern am späten Abend hatten sie schließlich die Wälder um d’Aumesbery erreicht. Die Männer wollten gleich bis zur Burg reiten, doch Merry weigerte sich. Wahrscheinlich war die Zugbrücke zu dieser späten Stunde längst hochgezogen und das Tor verschlossen, und sie hätten die Nachtwache aufscheuchen müssen und damit für Wirbel gesorgt, um hineinzugelangen.

Zudem waren sie tagelang unterwegs gewesen, waren bei Sonnenaufgang aufgebrochen und bis tief in die Nacht geritten, um nur zum Schlafen kurz Rast zu machen, ehe es im Morgengrauen gleich wieder losging. Merry hatte sich nicht auf d’Aumesbery zeigen wollen, ohne zuvor zu baden und sich zumindest vom gröbsten Staub zu befreien und ein sauberes Kleid anzulegen.

Nun waren sie dabei, das letzte Stück der Reise hinter sich zu bringen. Sie schätzte, dass sie kurz nach dem morgendlichen Mahl ankommen würden. Bei diesem Gedanken kribbelte es in ihrem Bauch, und unwillkürlich biss sie sich auf die Unterlippe. Sie sah dem anstehenden Treffen erstaunlich verschüchtert entgegen – wenn auch voll freudiger Erregung. Merry hatte sich Strapazen und Langeweile der Reise in den vergangenen Tagen mit Gedanken an die Zukunft versüßt und sich diese in den rosigsten Farben ausgemalt. Die Heirat würde sie endlich von dem Versprechen entbinden, das sie ihrer Mutter gegeben hatte. Sie würde frei sein und konnte nun nach vorn schauen, und dies tat sie voller Hoffnung und Erleichterung. In ihren Tagträumen war Alexander d’Aumesbery ein guter, ehrenwerter Mann und anständiger Gemahl … und ähnelte nicht im Mindesten ihrem Vater und ihren Brüdern. Sie würde in England leben, an der Seite eines hoffentlich klugen und abstinenten Gatten – eines Gatten, auf den sie sich stützen konnte, statt ihm eine Stütze sein zu müssen. Merry war voller Zuversicht.

„Aber auf d’Aumesbery hätte Merry es doch sehr viel bequemer haben können“, wandte Gawain gereizt ein. „Dort hätten wir alle zumindest ein warmes Bad und ein weiches Bett bekommen. Und außerdem kann Lord d’Aumesbery sie doch gar nicht zurückweisen, oder?“, fügte er hinzu und schwieg einen Augenblick. „Nicht wahr?“, bohrte er unsicher nach.

„Was?“ Diese Möglichkeit schien auch Eachann Stewart aufzuschrecken, und Merry hörte die Besorgnis in seiner Stimme, als er erwiderte: „Nay, natürlich nicht. Was ist das überhaupt für eine Frage?“

„Nun ja, er hat sich nicht gerade überschlagen, um zu kommen und sie zu holen“, meinte Brodie zögerlich.

„Nay“, wandte Eachann Stewart rasch ein. „Er war ja auch auf Kreuzzug, und dies auf Wunsch seines englischen Prinzen. Das war der Grund, er hatte keine Wahl in dieser Hinsicht.“

„Aber dieser Prinz ist schon längst englischer König und hat deswegen auf dem Festland wichtige Geschäfte zu erledigen. Für d’Aumesbery hingegen gab es eigentlich gar keinen Grund, noch so lange fortzubleiben“, beharrte Brodie.

„Genau“, fiel Gawain alarmiert ein. „Was, wenn er gehört hat, dass unsere Merry eine Harpyie und ein Drache ist, und versucht hat, sich der Ehe zu entziehen?“

„Nun, das kann er nicht“, entgegnete ihr Vater bestimmt. „Wenn es sein muss, verfolgen wir ihn bis ans Ende der Welt. Er wird das Mädchen heiraten und fertig. Und nun still – nicht dass Merry noch hört, dass du sie als Harpyie und Drachen bezeichnest. Sie würde uns nur wieder mit ihren Launen zusetzen.“

Merry spürte, dass die Männer sich nach ihr umsahen, und starrte weiterhin mit ausdrucksloser Miene in den Wald, den sie durchquerten. Sie war zu müde, um die drei anzufahren und sie in ihre Schranken zu weisen, wie sie es für gewöhnlich getan hätte. Außerdem war es nicht das erste Mal, dass sie mit anhörte, wie man sie als Harpyie und Stewart-Drachen bezeichnete. Die beiden Namen verletzten sie längst nicht mehr, doch sie brachten sie ins Grübeln. Hatte ihr Verlobter vielleicht tatsächlich gehört, dass sie eine Harpyie und ein Drache war und war fortgegangen, um sie nicht heiraten zu müssen?

Diese Vorstellung machte ihr zu schaffen und bekümmerte sie eine Weile. In keinem ihrer Tagträume über ihre Zukunft hatte er ihrer Ehe entfliehen wollen.

„Da vorne ist es.“

Merry hob den Kopf und brachte ihr Pferd hinter den Männern zum Stehen. Der Wald um sie her hatte sich gelichtet, und vor ihnen erhob sich eine Burg. D’Aumesbery war eine gewaltige, imposante Festung, die auf einer Anhöhe thronte und das Umland überragte. Sie war weit größer als Stewart Castle, doch das schreckte sie nicht. Sie fragte sich lediglich, wie es ihrem Vater wohl gelungen war, eine derart vorteilhafte Ehe zu arrangieren. Er hatte stets behauptet, dass diese Abmachung durch die Freundschaft zwischen ihm und dem verstorbenen Lord d’Aumesbery zu Stande gekommen sei. Angeblich hatten die beiden sich in jungen Jahren bei Hofe kennen gelernt und angefreundet, und die kameradschaftliche Verbindung hatte zehn Jahre lang gehalten. D’Aumesberys Sohn Alexander war fünf Jahre vor ihr zur Welt gekommen, und gleich nach ihrer Geburt hatten die Männer ihre Freundschaft durch den Ehevertrag zwischen ihr und Alexander besiegelt.

Merry mutmaßte, dass das freundschaftliche Band bald danach zerrissen war. Jedenfalls entsann sie sich nicht, dass die beiden Familien sich je gegenseitig besucht hätten. Sie argwöhnte, dass die Trunksucht ihres Vaters daran nicht ganz unschuldig war. Ihre Mutter hatte ihr einst erzählt, dass er zwar schon als junger Mann recht trinkfest gewesen sei, diese Eigenschaft jedoch erst mit dem Tod seines eigenen Vaters ausgeufert sei. Damals war Merry zwei Jahre alt gewesen. Es schien, als seien die Trauer und die neue Verantwortung als Laird zu viel für ihn gewesen, sodass er fortan den unbeschwerten Dämmerzustand der Trunkenheit der nüchternen Wirklichkeit des Lebens vorgezogen hatte.

„Da sind wir, Merry.“ Ihr Vater zog die Zügel an, wandte sich um und schenkte ihr ein strahlendes Lächeln, das sich, wie sie bemerkte, auf dem Gesicht ihrer Brüder widerspiegelte, als er hinzufügte: „Nun wirst du endlich deinen Bräutigam treffen, und bald schon bist du eine verheiratete Dame und hütest eine Schar Kinder.“

Aye, besser als drei erwachsene Trunkenbolde, dachte Merry bei sich, sprach es aber nicht aus. Wozu sich noch ärgern? Nicht mehr lange, und sie würde der lästigen Pflicht ledig sein. Dann hätte sie selbst einen Gemahl – einen, der hoffentlich nichts mit ihrem Vater und ihren Brüdern gemein hatte.

Diese Hoffnung fest vor Augen, trieb Merry ihre Stute an und ritt an den Männern vorbei den Hügel hinauf. Der Morgen war schon so weit fortgeschritten, dass die Zugbrücke bereits herabgelassen war und das Tor offen stand. Dennoch hieß man sie anzuhalten, als sie sich näherten, und Merry überließ es ihrem Vater zu erklären, was ihr Begehr war. Sie folgte ihm, als er in den Burghof einritt und direkt auf die Treppe zum Wohnturm zuhielt, wobei ihr klar war, dass die Nachricht von ihrer Ankunft diesen vor ihnen erreichen würde.

Merry saß gerade ab, als sie hörte, wie sich das Portal des Wohnturms öffnete. Die Hände noch am Sattel, schaute sie sich um und sah einen gestandenen Kämpfer die Stufen hinuntereilen. Es war nicht ihr Verlobter. Der war nur fünf Jahre älter als sie, und dieser Mann wirkte um mindestens fünfzehn oder zwanzig Jahre reifer. Sie fragte sich, wer er wohl sein mochte, ließ das Leder los und trat gerade an die Seite ihres Vaters, als der Haudegen sie erreichte.

„Lord Stewart, nehme ich an“, empfing ihn der Mann, als er die letzte Stufe nahm. „Welch Freude, Euch zu sehen. Mein Name ist Gerhard, ich bin Lord d’Aumesberys … Untergebener.“

Sein Zögern ließ Merry leicht die Brauen heben. Es kam ihr so vor, als sei er sich nicht sicher, wie er sich nennen sollte oder welchen Rang er bekleidete. Wie seltsam, dachte sie, während die beiden Männer sich begrüßten. Dann wandte sich der Engländer mit einem strahlenden Lächeln an sie.

„Und Ihr müsst Lady Merewen sein. Es ist mir eine Ehre, Mylady, Euch auf d’Aumesbery willkommen zu heißen.“

„Ich danke Euch“, erwiderte sie leise und wartete geduldig, bis ihr Vater ihre beiden Brüder vorgestellt hatte. Gerhard begrüßte auch die beiden jüngeren Männer höflich und wandte sich dann den übrigen Ankömmlingen zu, die ebenfalls abgestiegen waren und nun unsicher dastanden.

„Ich werde umgehend veranlassen, dass man sich um Eure Pferde und den Wagen kümmert“, sagte Gerhard. „Währenddessen tretet doch bitte ein.“

Ihr Vater nickte und nahm Merrys Arm, um sie zur Treppe zu führen. „Wo ist d’Aumesbery?“, fragte er. „Er sollte es eigentlich sein, der uns begrüßt. Er ist nicht schon wieder fort, hoffe ich?“

„Nein, nein“, versicherte Gerhard, der hinter ihnen die Stufen hochschritt, Brodie und Gawain im Schlepptau. „In dieser Hinsicht habt Ihr Glück. Wäret Ihr erst morgen statt heute eingetroffen, wäre er allerdings bereits auf dem Weg nach Donnachaidh gewesen.“

„Donnachaidh?“ Merry blieb stehen und wandte sich überrascht um. Donnachaidh war die Feste der Duncans und lag keinen halben Tagesritt von Stewart entfernt, erforderte aber eine mehrtägige Reise von d’Aumesbery aus. Fast eine Woche, wollte man nicht dasselbe halsbrecherische Tempo anschlagen, auf das ihr Vater auf dem Weg hierher bestanden hatte. Der Gedanke daran, sich vielleicht schon einen Tag nach ihrer Ankunft in England auf den Rückweg nach Schottland begeben zu müssen, gefiel ihr gar nicht. Weiß Gott, sie war den Sattel so leid, dass die bloße Vorstellung, erneut aufbrechen zu müssen, ihr fast die Tränen in die Augen trieb.

„Aye, Donnachaidh. Lord d’Aumesberys Schwester Evelinde hat vor Kurzem den Teufel von Donnachaidh geheiratet, und er möchte sich versichern, dass sie wohlauf ist“, erklärte Gerhard, während ihr Vater erneut ihren Arm nahm und sie vorwärtszog. „Eigentlich wollten wir heute Morgen aufbrechen, doch der Lord ist … nun … unpässlich.“

Wieder blieb Merry stehen und warf Gerhard einen besorgten Blick zu. Den Begriff „unpässlich“ verwendete sie für gewöhnlich, wenn sie über ihren Vater und ihre Brüder sprach und diese wieder einmal nach einer durchzechten Nacht mit Kopfschmerzen daniederlagen. Und was meinte er damit, dass sie heute Morgen hatten aufbrechen wollen? Der Mann hatte schließlich nach ihr geschickt. Er konnte doch unmöglich vorgehabt haben aufzubrechen, ehe sie eintraf?

„Ach, Ende gut, alles gut, nicht wahr?“, warf ihr Vater mit einem rauen Lachen ein, bevor sie auch nur eine der Fragen stellen konnte, die ihr durch den Kopf schwirrten. Erneut zog er sie vorwärts und die letzten Stufen zum Portal des Wohnturms hinauf.

„Aye, natürlich“, stimmte Gerhard zu und eilte ihnen nach. „Doch ich sollte wohl noch erklären …“

„Nicht nötig, Laird d’Aumesbery kann das auch selbst tun“, unterbrach ihn Eachann, stieß die Türflügel auf und schob Merry hindurch. Einige Schritte lang ließ sie sich drängen, ehe sie im plötzlichen Zwielicht blinzelnd stehen blieb. Wie bei den meisten Burgen der Fall, herrschte in der großen Halle im Vergleich zu draußen Dämmerlicht, und es dauerte eine Weile, bis sich ihre Augen an die Düsternis gewöhnt hatten. Sie hörte die Anwesenden, noch bevor sie diese sah: derbe Rufe und Gegröle drangen ihr ans Ohr. Angestrengt schaute sie zu einer dicht gedrängt stehenden Gruppe von Männern hinüber.

„Ist er dort?“

Merry sah, dass ihr Vater sich zu Gerhard umgewandt hatte, um die Frage zu stellen. Der Engländer nickte, während er ebenfalls durchs Portal trat. „Aye, aber bitte lasst mich …“

Ihr Vater schnitt ihm mit einer Geste das Wort ab, ergriff sie wieder am Arm und schritt zügig auf die Menschen bei der aufgebockten Tafel zu.

Gerhard lief ihnen nach. „Ich sollte Euch vielleicht darauf hinweisen, dass er ni… Oh, verflucht!“

Merry blickte zurück und sah, dass er über etwas in den Binsen gestolpert war. Er blieb stehen, um aufzuheben, was immer es war, doch dann blieb auch ihr Vater abrupt stehen, und ihre Aufmerksamkeit richtete sich auf die Szene vor ihr. Sie standen nun unmittelbar vor der versammelten Schar, und ihr Vater tippte dem Mann, der ihnen am nächsten war, auf die Schulter. Der Kerl, groß wie ein Haus, fühlte sich offenbar gestört bei dem, was gerade vor sich ging, und warf ihnen über die Schulter einen finsteren Blick zu. Der sich jedoch schnell in etwas anderes wandelte, als ihr Vater schroff verkündete: „Ich bin Laird Stewart und dies ist meine Tochter Merewen, die bald schon eure Herrin sein wird. Wo ist ihr Bräutigam, Alexander d’Aumesbery?“

Die Augen des Trolls weiteten sich, richteten sich auf Merry und wurden von Fältchen umspielt, als er plötzlich lächelte, jedoch die Frage ihres Vaters unbeantwortet ließ. Stattdessen stieß er den Mann neben sich an. Als der sich ihm zuwandte, flüsterte er ihm etwas ins Ohr, und der Angestoßene sah sich ebenfalls überrascht um und stieß seinerseits seinem Nebenmann den Ellenbogen in die Seite. Es dauerte nicht lange, bis der ganze Haufen sie anzustarren schien. Doch nicht einer der Neugierigen trat vor, um sich als ihr Verlobter Alexander d’Aumesbery zu erkennen zu geben.

Derart begafft, begann Merry sich schon unbehaglich zu fühlen, ehe Gerhard zu ihnen aufschloss.

„Wirklich, Laird Stewart, ich sollte Euch zunächst ein paar Worte …“, setzte er einmal mehr an, brach jedoch ab, als aus der Mitte der Gruppe vor ihnen jäh ein wütendes Brüllen ertönte. Darauf folgte ein Schieben und Drängeln, als die Männer vor dem, was sie so sehr in Bann schlug, zurückwichen. Merry stellte sich auf die Zehenspitzen, um einen Blick auf das Geschehen zu erhaschen, konnte jedoch nichts sehen, und dann drängte sich Gerhard an ihr vorbei und durch die Meute, wobei hinter ihm ein schmaler Durchgang blieb. Flink schlüpfte Merry hinter ihm her. Als er stehen blieb, reckte sie sich erneut, schaute ihm über die Schulter, und dieses Mal sah sie endlich, was sich dort vorne tat. Zwei Männer wälzten sich auf dem Boden – ein kleiner schlanker, der sich gegen einen größeren zur Wehr setzte, weil dieser ihn allem Anschein nach zu erwürgen trachtete. Der Anblick ließ Gerhard innehalten, doch nur kurz, dann setzte er sich wieder in Bewegung. „Ich hab euch doch gesagt, ihr sollt ihn festhalten, verdammt!“, fuhr er die Umstehenden an.

Der Tadel veranlasste gleich mehrere der Männer vorzustürmen und Gerhard zu helfen, der sich mühte, die beiden Kampfhähne zu trennen. Das war gar nicht so leicht, aber schließlich schafften sie es, die zwei auseinanderzuzerren. Merry vermutete, dass es ihnen nur deshalb gelang, weil der Größere der Sache müde oder aber der Anlass für seinen Angriff nicht mehr gegeben war. Es schien ihr, als habe der stattlichere der beiden freiwillig von dem anderen abgelassen, um sich erst auf die Beine und dann fort von seinem Kontrahenten ziehen zu lassen. Das schmächtigere Kerlchen kroch sofort außer Reichweite. Kopfschüttelnd trat Gerhard vor, klopfte dem Größeren den Staub ab, strich ihm die Kleider glatt und verkündete: „Mylord, Eure Braut ist da.“

Merry sog scharf die Luft ein, als ihr aufging, dass der Mann, der da schwankend vor ihr stand und noch immer von den Schaulustigen gestützt wurde, ihr Verlobter war. Allerdings war sie nicht die Einzige, der Gerhards Enthüllung einen Schreck verpasste. Alexander d’Aumesbery schien regelrecht entsetzt über das Erscheinen der Besucher zu sein. „Etwa der Stewart-Drache?“, stieß er hervor. „Was zum Teufel tut das Weib hier?“

Die Umstehenden sahen Merry mit weit aufgerissenen Augen an. Sie spürte, wie ihr die Schamesröte in die Wangen stieg, hob aber dennoch das Kinn, während Gerhard zischte: „Sie steht genau vor Euch, Mylord.“

Er schob den Lord in ihre Richtung, und Merrys Augen wurden schmal, denn ihr entging nicht, wie unsicher ihr Bräutigam auf den Beinen war. Es schien ihr, als stünde er nur deshalb aufrecht, weil Gerhard seinen Oberarm umklammert hielt.

„Mylord, Eure Verlobte, Lady Merewen Stewart“, stellte Gerhard vor, als er seinen Herrn vor ihr zum Stehen brachte. Oder dies zumindest versuchte. Denn der feste Griff, mit dem er d’Aumesberys Arm hielt, hätte diesen zwar bremsen sollen, aber da der Befehl dessen Füße noch nicht erreicht hatte, marschierten sie einfach weiter, sodass der Mann beinahe in Merry hineingelaufen wäre, ehe die Hand an seinem Arm ihn in einem wenig eleganten Halbkreis herumschwenken ließ. „Lady Merewen Stewart“, wiederholte Gerhard grimmig, als sein Herr endlich wie ein ungezogener Bengel vor ihr stand.

Offenbar blind gegenüber Gerhards gequälter Miene, stierte Alex Merry triefäugig an. „Da will ich doch verflucht sein“, stieß er hervor. Whiskydämpfe begleiteten seine Worte und hüllten Merry ein. „Du bist hübsch. Siehst gar nicht aus wie ein Drache.“

Alle keuchten entsetzt auf, und Eachann Stewart straffte sich, als wappne er sich für eine passende Entgegnung. Merry legte ihm eine Hand auf den Arm. „Danke“, erwiderte sie spitz.

Was sonst hätte sie sagen können? Es war offenkundig, dass der Mann jenseits von Gut und Böse war und sich später ohnehin an keine Zurechtweisung würde erinnern können.

„Bitte, gern.“ Er strahlte sie an, runzelte im nächsten Augenblick die Stirn, wandte sich Gerhard zu und sagte: „Mir ist ganz komisch.“

Er hatte das letzte Wort kaum ausgesprochen, als er auch schon nach vorn kippte und wie ein Brett zu Boden ging.

Einen Moment lang war es vollkommen still in der Halle, da alle nur auf den besinnungslosen Mann zu ihren Füßen starrten. Merrys Gedanken hingegen waren alles andere als still. Innerlich heulte sie auf vor Schmerz und Wut, während all die Träume, die sie auf dem Weg hierher gehortet hatte, einer nach dem anderen eines plötzlichen gewaltsamen Todes starben. Sie war vom Regen in die Traufe geraten, hatte ein Haus voller Trunkenbolde verlassen, nur um in ein anderes einzuziehen. Aber hier war die Lage schlimmer. Dieser Trunkenbold hatte Anspruch auf ihr Bett und ihren Körper. Und er war soeben trunken in Raserei verfallen und hatte beinahe einen anderen erwürgt, was darauf schließen ließ, dass er im Rausch gefährlich wurde.

Merewen schloss die Augen. Verzweiflung und Kummer drückten sie nieder, während sie damit rang, dass dies offenbar ihr Schicksal war. Sie würde den Trinkern und Strolchen dieser Welt nicht entrinnen. Einen Moment lang ergab sie sich dem Selbstmitleid, doch nicht lange. Gleich darauf straffte sie die Schultern und zwang sich, die Augen wieder zu öffnen, nur um festzustellen, dass keiner mehr den Mann am Boden ansah, sondern aller Augen auf sie gerichtet waren. Merry fasste sich und hob den Kopf.

„Nun“, sagte sie fest. „Meint ihr nicht auch, dass ihr gut daran tätet, diesen Nichtsnutz von einem Laird ins Bett zu befördern?“

Flüchtige Blicke wurden getauscht, ehe sich alle, die da waren, hastig um den Liegenden drängten. Nun waren es zu viele helfende Hände, und letztlich genügten vier Männer, von denen jeder einen Arm oder ein Bein ergriff. So schleppten sie ihren Herrn in Richtung Treppe. Die Übrigen folgten, selbst der Schmächtige, den ihr Verlobter eben noch gebeutelt hatte.

Leise seufzend sah Merry ihnen nach und schaute sich nach ihrem Vater um, wobei ihr Blick jedoch an einer Frau hängen blieb, die sie zuvor nicht bemerkt hatte. Die braunhaarige Dame stand jenseits der Stelle, an der sich bis gerade noch die Männer gedrängt hatten, und wirkte gut fünfzehn Jahre älter als sie selbst. Auch war sie größer und stämmiger, und sie blickte dem Haufen, der Alexander forttrug, aus kleinen, zusammengekniffenen Augen nachdenklich hinterher. Merry betrachtete sie neugierig und fragte sich, wer sie wohl sein mochte, als die Frau zu ihr herübersah, ihr ein bekümmertes Lächeln schenkte und auf sie zueilte, um die unausgesprochene Frage zu beantworten.

„Einen guten Morgen wünsche ich Euch, Merewen“, grüßte sie. „Ich bin Edda, Alexanders Stiefmutter. Trotz allem willkommen auf d’Aumesbery.“

„Ich danke Euch“, sagte Merry leise, als ihre Hände von der großen, kräftigen Dame ergriffen wurden. „Bitte, nennt mich doch Merry.“

„Gerne, Liebes.“ Edda lächelte, doch es war ein aufgesetztes Lächeln mit einem Anflug von Kümmernis, und sie fuhr rasch fort: „Ich bedauere, dass Ihr dies mit ansehen musstet. Hat Gerhard Euch die Umstände erklärt?“

„Aye“, erwiderte Merry trocken. „Als er uns begrüßte, sagte er bereits, dass mein Bräutigam unpässlich sei.“

„Oh, das ist gut.“ Sie wirkte erleichtert. „Ich habe schon befürchtet, Ihr könntet durch das Geschehene einen falschen Eindruck bekommen haben. Doch wahrlich, ich bin mir recht sicher, dass Alexander in den drei Jahren, die er nun fort war, nicht zum Trinker geworden ist. Einen vollen Krug Whisky zu leeren ist für gewöhnlich nicht das Erste, was er des Morgens tut. Die Gegebenheiten heute waren eher ungewöhnlich.“ Sie lächelte unfroh und geleitete Merewen zur Tafel. „Kommt, setzt Euch doch. Habt Ihr heute Morgen schon etwas zu Euch genommen?“

„Nay“, erwiderte Merrys Vater und setzte sich an den Tisch. „Wir haben bereits gestern am späten Abend die Wälder von d’Aumesbery erreicht und bis heute Morgen gerastet. Merry war schon früh auf den Beinen, und als wir übrigen erwachten, hatte sie sich bereits hergerichtet, sodass wir gleich aufgebrochen sind, ohne zu essen.“

Edda nickte und sah zu einer Magd hinüber, die einige Schritte entfernt wartete. „Lia, bring Wein für Lady Merewen und …“ Sie hielt inne und sah Eachann Stewart an. „Was darf ich Euch anbieten?“

„Für meinen Vater und meine Brüder ebenfalls Wein“, sagte Merry bestimmt.

„Aber Merry“, protestierte Eachann. „Wir sind seit Tagen unterwegs, ohne auch nur einen Tropfen Whisky getrunken zu haben, wir können doch wohl …“

„… für die Dauer eures Aufenthalts auch weiterhin ohne auskommen“, beendete sie seinen Satz entschieden, lehnte sich vor und zischte so leise, dass sie hoffte, Edda werde es nicht hören: „Ihr werdet mir keine Schande bereiten, solange ihr hier seid. Das heißt, keinen uisge beatha für euch!“ Er blickte mürrisch drein, widersprach aber nicht länger, und Merry wandte sich wieder Edda zu und strahlte unbeschwert. „Auch sie hätten gerne Wein.“