9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

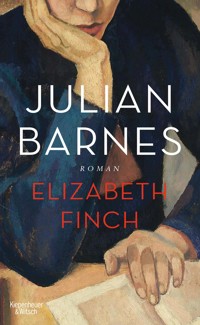

- Herausgeber: Kiepenheuer & Witsch eBook

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

»Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden, oder weniger lieben und weniger leiden? Das ist, glaube ich, am Ende die einzig wahre Frage.« Die erste Liebe hat lebenslange Konsequenzen, aber davon hat Paul im Alter von neunzehn keine Ahnung. Mit neunzehn ist er stolz, dass seine Liebe zur verheirateten, fast 30 Jahre älteren Susan den gesellschaftlichen Konventionen ins Gesicht spuckt. Er ist ganz sicher, in Susan die Frau fürs Leben gefunden zu haben, alles andere ist nebensächlich. Erst mit zunehmendem Alter wird Paul klar, dass die Anforderungen, die diese Liebe an ihn stellt, größer sind, als er es jemals für möglich gehalten hätte. »Die einzige Geschichte« ist ein tief bewegender Roman über die Liebe. Nach »Der Lärm der Zeit« und »Vom Ende einer Geschichte« beweist Bestseller-Autor und Man Booker Prize-Träger Julian Barnes aufs Neue, dass er ein Meister im Ausloten menschlicher Abgründe ist.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 345

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Julian Barnes

Die einzige Geschichte

Roman

Kurzübersicht

Buch lesen

Titelseite

Über Julian Barnes

Über dieses Buch

Inhaltsverzeichnis

Impressum

Hinweise zur Darstellung dieses E-Books

zur Kurzübersicht

Über Julian Barnes

Julian Barnes, 1946 in Leicester geboren, arbeitete nach dem Studium moderner Sprachen als Lexikograph, dann als Journalist. Von Barnes, der zahlreiche internationale Literaturpreise erhielt, liegt ein umfangreiches erzählerisches und essayistisches Werk vor, darunter »Flauberts Papagei«, »Eine Geschichte der Welt in 10½ Kapiteln« und »Lebensstufen«. Für seinen Roman »Vom Ende einer Geschichte« wurde er mit dem Man Booker Prize ausgezeichnet. Julian Barnes lebt in London.

Gertraude Krueger, geboren 1949, lebt als freie Übersetzerin in Berlin. Zu ihren Übersetzungen gehören u.a. Sketche der Monty-Python-Truppe und Werke von Julian Barnes, Alice Walker, Valerie Wilson, Wesley Jhumpa Lahiri und E.L. Doctorow.

zur Kurzübersicht

Über dieses Buch

»Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden, oder weniger lieben und weniger leiden? Das ist, glaube ich, am Ende die einzig wahre Frage.«

Die erste Liebe hat lebenslange Konsequenzen, aber davon hat Paul im Alter von neunzehn keine Ahnung. Mit neunzehn ist er stolz, dass seine Liebe zur verheirateten, fast 30 Jahre älteren Susan den gesellschaftlichen Konventionen ins Gesicht spuckt. Er ist ganz sicher, in Susan die Frau fürs Leben gefunden zu haben, alles andere ist nebensächlich. Erst mit zunehmendem Alter wird Paul klar, dass die Anforderungen, die die Liebe an ihn stellt, größer sind, als er es jemals für möglich gehalten hätte.

»Die einzige Geschichte« ist ein tief bewegender Roman über die Liebe. Der große englische Romancier und Essayist Julian Barnes beweist aufs Neue, dass er ein Meister im Ausloten menschlicher Abgründe ist.

Inhaltsverzeichnis

Widmung

Motto

Eins

Zwei

Drei

Für Hermione

Roman: Eine kleine Geschichte, zumeist über die Liebe.

Samuel Johnson, A Dictionary of the English Language (1755)

Eins

Würden Sie lieber mehr lieben und dafür mehr leiden oder weniger lieben und weniger leiden? Das ist, glaube ich, am Ende die einzig wahre Frage.

Sie könnten – zu Recht – einwenden, das sei keine wahre Frage. Weil wir uns das nicht aussuchen können. Wenn wir es uns aussuchen könnten, gäbe es die Frage. Können wir aber nicht, darum gibt es keine. Wer kann schon bestimmen, wie viel er liebt? Wenn man es bestimmen kann, ist es keine Liebe. Ich weiß nicht, wie man es dann nennen würde, aber Liebe ist es nicht.

Die meisten von uns haben nur eine einzige Geschichte zu erzählen. Damit meine ich nicht, dass uns im Leben nur einmal etwas geschieht: Es gibt unzählige Ereignisse, aus denen wir unzählige Geschichten machen. Aber nur ein Ereignis ist von Bedeutung, nur eins ist letzten Endes erzählenswert. Hier ist meins.

Aber da haben wir schon das erste Problem. Wenn das die einzige Geschichte ist, dann hat man sie auch am häufigsten erzählt und wieder erzählt, wenn auch – wie in diesem Fall – vor allem sich selbst. Dann lautet die Frage: Bringt einen dieses Erzählen und Wiedererzählen der Wahrheit des Geschehens näher, oder führt es weiter davon weg? Ich bin mir nicht sicher. Man könnte es daran messen, ob man selbst im Laufe der Jahre in der eigenen Geschichte besser oder schlechter abschneidet. Schneidet man schlechter ab, deutet das vielleicht daraufhin, dass man näher an der Wahrheit ist. Andererseits gibt es die Gefahr des rückblickenden Antiheldentums: Sich so darzustellen, als habe man sich schlechter verhalten als in Wirklichkeit, kann auch eine Form von Eigenlob sein. Ich muss also sorgsam sein. Nun, ich habe mit den Jahren gelernt, sorgsam zu sein. So sorgsam, wie ich damals sorglos war. Oder meine ich unbesorgt? Kann ein Wort mehr als ein Gegenteil haben?

Die Zeit, der Ort, das soziale Milieu? Ich weiß nicht, ob das in Geschichten über die Liebe wichtig ist. In den alten Zeiten vielleicht, bei den Klassikern, wo es einen Konflikt zwischen Liebe und Pflicht, Liebe und Religion, Liebe und Familie, Liebe und Staat gab. So eine Geschichte ist das hier nicht. Aber trotzdem, wenn Sie darauf bestehen. Die Zeit: vor über fünfzig Jahren. Der Ort: etwa fünfzehn Meilen südlich von London. Das soziale Milieu: der sogenannte Börsenmaklergürtel – nicht, dass ich in all den Jahren dort je einen Börsenmakler gesehen hätte. Frei stehende Häuser, manche mit Fachwerk, andere mit Schindeln verkleidet. Liguster-, Kirschlorbeer- und Buchenhecken. Straßen, deren Bordstein noch frei von gelben Linien und Anwohnerparkbuchten war. Es war eine Zeit, in der man nach London fahren und praktisch überall parken konnte. Unsere Zone des städtischen Randgebiets trug den neckischen Namen »The Village« und hätte Jahrzehnte zuvor vielleicht auch als Dorf gelten können. Jetzt gab es hier einen Bahnhof, von dem montags bis freitags Männer in Anzügen nach London fuhren und manche auch am Samstag, um einen halben Arbeitstag zusätzlich einzulegen. Es gab eine Haltestelle für die Pendlerbusse, einen Zebrastreifen mit Signalleuchten, ein Postamt, eine wenig originell nach dem Heiligen Michael benannte Kirche, eine Kneipe, einen Gemischtwarenladen, eine Drogerie, einen Friseursalon und eine Tankstelle, in der auch einfache Reparaturen ausgeführt wurden. Morgens war das elektrische Winseln der Milchwagen zu hören – man hatte die Wahl zwischen Express und United Dairies –, abends und am Wochenende (aber nie am Sonntagmorgen) das Tuckern benzinbetriebener Rasenmäher. Auf dem Dorfanger wurde lärmendes, stümperhaftes Kricket gespielt; es gab einen Golfplatz und einen Tennisklub. Der Boden war sandig und erfreute so das Gärtnerherz; der Londoner Lehm reichte nicht bis hier draußen. Vor Kurzem hatte ein Feinkostladen eröffnet, dessen europäisches Warensortiment manch einer subversiv fand: geräucherter Käse und knubbelige Würste, die wie Eselspimmel in ihren Netzen hingen. Aber die jüngeren Frauen im Village kochten nun schon wagemutiger, und ihre Ehemänner fanden das überwiegend gut. Von den zwei verfügbaren Fernsehsendern hatte die BBC mehr Zuschauer als ITV, und alkoholische Getränke wurden gemeinhin nur am Wochenende konsumiert. In der Drogerie konnte man Warzenpflaster und Trockenshampoo in kleinen Sprühflaschen kaufen, jedoch keine Verhütungsmittel; der Gemischtwarenladen führte das narkoleptische Lokalblatt Advertiser & Gazette, aber nicht mal das harmloseste Erotikheftchen. Für Sexartikel musste man nach London fahren. All das kümmerte mich die meiste Zeit, die ich dort lebte, überhaupt nicht.

Okay, damit ist mein Auftritt als Immobilienmakler beendet (zehn Meilen weiter wohnte ein echter Makler). Und noch etwas: Fragen Sie mich nicht nach dem Wetter. Ich habe kaum Erinnerungen an das Wetter in meinem Leben. Gut, ich weiß noch, dass Sex bei Hitze und Sonnenschein mehr Schwung hatte, dass unverhoffter Schneefall Freude bereitete und dass feuchtkalte Tage die ersten Symptome auslösten, die am Ende zu einer doppelseitigen Hüftoperation führten. Aber in meinem Leben ist nie etwas Bedeutsames während, geschweige denn wegen des Wetters passiert. Wenn Sie gestatten, wird daher die Meteorologie in meiner Geschichte keine Rolle spielen. Doch wenn Sie mich auf einem Rasenplatz Tennis spielen sehen, dürfen Sie daraus gerne schließen, dass es dann weder regnete noch schneite.

Der Tennisklub: Wer hätte gedacht, dass es dort beginnen würde? In meiner Jugendzeit war der für mich lediglich eine Außenstelle der Jungen Konservativen. Ich besaß einen Schläger und hatte schon ein bisschen gespielt, wie ich auch ein paar brauchbare Over mit Off-Spin bowlen und einen soliden und mitunter doch verwegenen Torwart abgeben konnte. Ich war ein Sportler mit Kampfgeist, aber ohne allzu viel Talent.

Nach meinem ersten Jahr an der Universität war ich drei Monate zu Hause, sichtlich und verbissen gelangweilt. Wer heute in meinem Alter ist, kann sich nur schwer vorstellen, wie mühsam die Kommunikation damals war. Meine Freunde waren meist weit verstreut, und der Gebrauch des Telefons wurde – durch unausgesprochene und dennoch klare elterliche Verfügung – nicht gern gesehen. Ein Brief, und dann ein Antwortbrief. Es ging alles langsam, und es war einsam.

Meine Mutter meinte, vielleicht in der Hoffnung, ich würde dort eine nette blonde Christine oder eine quirlige schwarzlockige Virginia – jeweils mit verlässlichen, jedoch nicht allzu ausgeprägten konservativen Neigungen – kennenlernen, ich könnte doch dem Tennisklub beitreten. Sie würde mich dabei sogar finanziell unterstützen. Ihre Beweggründe brachten mich insgeheim zum Lachen: Das Letzte, was ich mit meinem Leben anfangen wollte, war, am Ende mit einer tennisspielenden Ehefrau und 2,4 Kindern in einem Vorort zu sitzen und zuzusehen, wie die wiederum ihre Partner in diesem Klub finden würden und so immer weiter, durch eine veritable Spiegelgalerie in eine endlose Liguster- und Kirschlorbeerzukunft. Als ich das Angebot meiner Mutter annahm, geschah das in rein satirischem Sinn.

Ich ging hin und wurde zum »Vorspielen« eingeladen. Das war ein Test, bei dem nicht nur meine sportlichen Fähigkeiten, sondern auch mein allgemeines Betragen und meine gesellschaftliche Tauglichkeit dezent und auf die feine englische Art geprüft werden sollten. Wenn ich nichts Negatives zu erkennen gäbe, würde man Positives annehmen: So funktionierte das. Meine Mutter hatte dafür gesorgt, dass meine weiße Tenniskleidung gewaschen war und die Bügelfalten in meinen Shorts so deutlich erkennbar wie parallel waren; ich nahm mir vor, jedes Fluchen, Rülpsen und Furzen auf dem Platz zu unterlassen. Ich war ein optimistischer, weitgehend autodidaktischer Spieler, der viel aus dem Handgelenk arbeitete; ich spielte so, wie man es von mir erwartete, verzichtete auf die fiesen Schläge, die mir am meisten Spaß machten, und zielte nie direkt auf den Gegner. Aufschlag, vor ans Netz, Volley, noch ein Volley, Stoppball, Lob, dabei dem Gegner immer schön Anerkennung zollen – »Starker Schlag!« – und gebührende Sorge um den Partner zeigen – »Hab ich!«. Nach einem guten Schlag gab ich mich bescheiden, nach einem gewonnenen Spiel still erfreut und nach einem Satzverlust kopfschüttelnd geknickt. Das konnte ich alles glaubhaft vortäuschen, weshalb ich als Mitglied für einen Sommer willkommen geheißen wurde und mich zu den ganzjährigen Hugos und Carolines gesellen durfte.

Die Hugos ließen mich gern wissen, ich hätte den Durchschnitts-IQ der Mitgliedschaft gehoben und zugleich das Durchschnittsalter gesenkt; einer nannte mich beharrlich Schlaumeier und Herr Professor, was eine feinsinnige Anspielung auf mein abgeschlossenes erstes Studienjahr an der University of Sussex sein sollte. Die Carolines waren durchaus freundlich, blieben jedoch auf der Hut; bei den Hugos wussten sie eher, woran sie waren. Inmitten dieser Sippschaft konnte ich spüren, wie mir mein natürlicher Kampfgeist abhandenkam. Ich bemühte mich, möglichst gut zu spielen, aber am Gewinnen lag mir nichts. Ich fing sogar an, umgekehrt zu schummeln. Wenn ein Ball im Aus landete, reckte ich noch im Laufen den Daumen hoch und rief dem Gegner ein »Perfekt!« zu. Entsprechend folgte auf einen zu langen oder zu weiten Aufschlag ein langsames beifälliges Nicken, und ich trottete auf die andere Seite, um den nächsten Aufschlag anzunehmen. »Anständiger Bursche, dieser Paul«, hörte ich einmal einen Hugo zu einem anderen Hugo sagen. Nach einer Niederlage lobte ich beim Händeschütteln immer geflissentlich irgendeine Facette ihres Spiels. »Dieser hammermäßige Aufschlag auf die Rückhand – der hat mich echt in Bedrängnis gebracht«, gab ich freimütig zu. Ich war ja nur für ein paar Monate da und wollte nicht, dass sie mich wirklich kennenlernen.

Nach etwa drei Wochen meiner Mitgliedschaft auf Zeit wurde ein Turnier im Gemischten Doppel ausgetragen, bei dem die Paarungen durch das Los bestimmt wurden. Ich erinnere mich, dass ich später dachte: Los ist doch ein anderer Name für Schicksal, nicht wahr? Das Los teilte mir Mrs Susan Macleod als Partnerin zu, die eindeutig keine Caroline war. Ich schätzte sie auf Mitte vierzig; sie hatte die Haare mit einem Band zurückgebunden, sodass man ihre Ohren sehen konnte, was mir damals aber nicht auffiel. Ein weißer Tennisdress mit grüner Borte und einer Reihe grüner Knöpfe vorne am Oberteil. Sie war fast exakt so groß wie ich, also 1 Meter 75, wenn ich ein bisschen mogle und gut zwei Zentimeter zugebe.

»Welche Seite ist Ihnen lieber?«, fragte sie.

»Seite?«

»Vorhand oder Rückhand?«

»Ach so. Ist mir eigentlich egal.«

»Dann fangen Sie mal auf Vorhand an.«

Unser erstes Match – das Turnier wurde im einfachen K.-o.-System ausgetragen – ging gegen einen dicklichen Hugo und eine pummelige Caroline. Ich flitzte hierhin und dorthin, weil ich mich verpflichtet fühlte, möglichst viele Bälle anzunehmen, und zuerst machte ich am Netz immer eine Vierteldrehung, um zu sehen, wie meine Partnerin sich schlug und ob und wie sie den Ball zurückbrachte. Aber sie brachte ihn immer zurück, mit ruhigen Grundschlägen, darum drehte ich mich nicht mehr um, entspannte mich und merkte, dass ich diesmal wirklich und unbedingt gewinnen wollte. Was wir auch taten, 6:2.

Als wir nachher bei einem Glas Gerstenwasser mit Zitrone zusammensaßen, sagte ich:

»Danke, dass Sie mir den Arsch gerettet haben.«

Ich meinte damit, dass ich oft über das Spielfeld gehechtet war, um den Ball abzufangen, den ich dann prompt verfehlt und Mrs Macleod so aus dem Konzept gebracht hatte.

»Man sagt ›Gutes Spiel, Partner.‹« Ihre Augen waren graublau, ihr Lächeln beständig. »Und versuchen Sie, mehr von der Seite aufzuschlagen. Das vergrößert den Winkel.«

Ich nickte und nahm den Rat an, ohne mich in meinem Ego verletzt zu fühlen, was sicher anders gewesen wäre, wenn der Rat von einem der Hugos gekommen wäre.

»Und sonst?«

»Beim Doppel ist der wunde Punkt immer die Mitte.«

»Danke, Mrs Macleod.«

»Susan.«

»Ich bin froh, dass du keine Caroline bist«, hörte ich mich sagen.

Sie lachte leise, als wüsste sie genau, was ich meinte. Aber wie hätte sie das wissen können?

»Spielt dein Mann auch?«

»Mein Mann? Mister EB?« Sie lachte. »Nein. Der geht lieber auf den Golfplatz. Ich finde es einfach unsportlich, auf einen ruhenden Ball einzuschlagen. Meinst du nicht auch?«

In dieser Antwort steckte so viel drin, dass ich nicht alles auf einmal herausholen konnte, darum begnügte ich mich mit einem Nicken und einem leisen Brummeln.

Das zweite Match war schwieriger, es ging gegen ein Paar, das die Partie immer wieder für leise taktische Beratungen unterbrach, als bereitete es seine Hochzeit vor. Irgendwann verfiel ich, als Mrs Macleod am Aufschlag war, auf den billigen Trick, mich fast an der Mittellinie tiefer als das Netz zu ducken, um den Gegner beim Return zu irritieren. Das funktionierte auch einige Ballwechsel lang, aber beim Stand von 30:15 richtete ich mich zu schnell auf, als ich das Aufschlag-Plopp hörte, und der Ball traf mich am Hinterkopf. Ich ließ mich melodramatisch fallen und rollte ins Netz. Die Caroline und der Hugo kamen angerannt und taten ganz besorgt, doch hinter mir hörte ich nur schallendes Lachen und ein mädchenhaftes »Sollen wir den Punkt wiederholen?«, was unsere Gegner natürlich nicht zuließen. Trotzdem gewannen wir den Satz knapp mit 7:5 und kamen ins Viertelfinale.

»Das wird nicht leicht«, warnte sie mich. »Bezirksliga. Die sind zwar auf dem absteigenden Ast, aber schenken werden sie uns nichts.«

Wohl wahr. Wir wurden haushoch geschlagen, obwohl ich eifrig über das Feld wuselte. Wenn ich die Mitte zumachte, wurde der Ball die Linie entlanggeschickt; wenn ich die Seite abdeckte, schoss er in der Mitte durch. Wir gewannen zwei Spiele, und mehr hatten wir auch nicht verdient.

Wir setzten uns auf eine Bank und schoben unsere Schläger in die Spanner. Ich hatte einen Dunlop Maxply, sie einen Grays.

»Tut mir leid, dass ich dich enttäuscht habe«, sagte ich.

»Niemand hat irgendwen enttäuscht.«

»Ich glaube, mein Problem ist vielleicht, dass ich taktisch zu unbedarft bin.«

Okay, das war ein bisschen hochtrabend, aber ihr Gekicher überraschte mich doch.

»Du bist ja eine komische Marke«, sagte sie. »Ich muss dich wohl Marko nennen.«

Ich lächelte. Ich fand es schön, eine komische Marke zu sein.

Als wir uns auf dem Weg zu den Duschen trennten, sagte ich: »Kann ich dich ein Stück mitnehmen? Ich habe einen Wagen.«

Sie sah mich aus den Augenwinkeln an. »Tja, wenn du keinen Wagen hättest, würde ich nicht gern mitgenommen werden. Das wäre kontraproduktiv.« Sie sagte das so, dass ich unmöglich beleidigt sein konnte. »Aber musst du nicht auf deine Reputation achten?«

»Meine Reputation?«, erwiderte ich. »Ich glaube, ich habe gar keine.«

»Oje. Dann müssen wir dir eine besorgen. Jeder junge Mann sollte eine Reputation haben.«

Wenn ich das jetzt aufschreibe, sieht es ahnungsvoller aus, als es damals war. Es war ja auch »nichts passiert«. Ich brachte Mrs Macleod zu ihrem Haus in der Duckers Lane, sie stieg aus, ich fuhr nach Hause und gab meinen Eltern einen verkürzten Bericht des nachmittäglichen Geschehens. Gemischtes Doppel, Partner durch das Los bestimmt.

»Viertelfinale, Paul«, sagte meine Mutter. »Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich gekommen und hätte zugeschaut.«

Ich merkte, dass das wohl das Letzte in der Weltgeschichte war, was ich wollte oder jemals wollen würde.

Vielleicht haben Sie ein bisschen zu schnell verstanden; ich kann es Ihnen kaum verdenken. Wenn wir von einer neuen Beziehung hören, neigen wir alle dazu, sie in eine bereits bestehende Kategorie einzuordnen. Wir sehen das, was daran allgemein oder üblich ist; dagegen sehen – fühlen – die Beteiligten nur das, was anders und besonders ist. Wir sagen: Das war doch abzusehen; sie sagen: Das kam aber überraschend! Bei Susan und mir dachte ich – damals, und jetzt, nach so vielen Jahren, denke ich es wieder –, dass es anscheinend oft keine Worte für unsere Beziehung gab, jedenfalls keine passenden. Aber vielleicht ist das eine Illusion, die alle Liebenden hegen: dass sie sich sämtlichen Kategorien und Beschreibungen entziehen.

Meine Mutter war natürlich nie um einen Spruch verlegen.

Wie gesagt, ich fuhr Mrs Macleod nach Hause, und es ist nichts passiert. Und noch einmal, und noch einmal. Es kommt allerdings darauf an, was man unter »nichts« versteht. Keine Berührung, kein Kuss, kein Wort, geschweige denn ein Kalkül oder Plan. Aber es bestand schon, allein in der Art, wie wir im Auto saßen, bevor sie ein paar lachende Worte sagte und dann über die Einfahrt verschwand, eine Komplizenschaft zwischen uns. Noch, und darauf bestehe ich, keine Komplizenschaft, um irgendwas zu tun. Nur eine Komplizenschaft, durch die ich ein bisschen mehr ich selbst wurde und sie ein bisschen mehr sie selbst.

Hätte es ein Kalkül oder einen Plan gegeben, dann hätten wir uns anders verhalten. Wir hätten uns heimlich treffen oder unsere Absichten verschleiern können. Aber wir waren arglos, und darum fiel ich aus allen Wolken, als meine Mutter bei einem Abendessen von geisttötender Langeweile zu mir sagte:

»Bist jetzt wohl unter die Taxifahrer gegangen, ja?«

Ich schaute sie verblüfft an. Es war immer meine Mutter, die mich schulmeisterte. Mein Vater ließ eher Milde walten und hielt sich mit einem Urteil zurück. Er wartete lieber, bis sich der Sturm von selbst gelegt hatte, wollte keine schlafenden Hunde wecken, keine Unruhe stiften; meine Mutter dagegen sah lieber den Tatsachen ins Auge und wollte nichts unter den Teppich kehren. In meinen unbarmherzigen neunzehnjährigen Augen war die Ehe meiner Eltern eine Kollision von Klischees. Dabei muss ich zugeben, wenn ich mir schon ein Urteil erlaube, dass eine »Kollision von Klischees« selbst ein Klischee ist.

Ich wollte aber kein Klischee sein, jedenfalls nicht in so jungen Jahren, deshalb schaute ich meine Mutter mit unverhohlener Streitlust an.

»Mrs Macleod wird noch ganz behäbig, wenn du sie ständig herumkutschierst«, lautete die wenig liebenswürdige Erläuterung meiner Mutter zu ihrer ersten Bemerkung.

»Keine Sorge, sie spielt doch genug Tennis«, antwortete ich leichthin.

»Mrs Macleod«, setzte sie nach. »Wie heißt sie mit Vornamen?«

»Keine Ahnung«, log ich.

»Kennst du die Macleods, Andy?«

»Wir haben einen Macleod im Golfklub«, antwortete er. »Kleiner Fettsack. Schlägt auf den Ball ein, als ob er ihn hasst.«

»Vielleicht sollten wir sie mal auf einen Sherry einladen.«

Als ich bei dieser Aussicht zusammenzuckte, erwiderte mein Vater: »Dafür besteht eigentlich keine Veranlassung, oder?«

»Und überhaupt«, fuhr meine Mutter unbeirrt fort, »ich dachte, sie hätte ein Fahrrad.«

»Du scheinst plötzlich eine Menge über sie zu wissen«, entgegnete ich.

»Werd mir ja nicht frech, Paul.« Sie lief rot an.

»Nun lass doch den Jungen in Ruhe, Bets«, sagte mein Vater besänftigend.

»Mir brauchst du das nicht zu sagen.«

»Darf ich jetzt bitte aufstehen, Mammi«, bettelte ich wie ein achtjähriges Kind. Tja, wenn sie mich wie einen kleinen Jungen behandeln wollten …

»Vielleicht sollten wir sie wirklich mal auf einen Sherry einladen.« Ich wusste nicht recht, ob mein Vater schwer von Begriff war oder ob das auf eine verschrobene Art ironisch sein sollte.

»Fang du nicht auch noch an«, sagte meine Mutter scharf. »Von mir hat er das nicht.«

Am nächsten Nachmittag ging ich in den Tennisklub, und am übernächsten wieder. Als ich eben anfing, mit zwei Carolines und einem Hugo Bälle zu dreschen, sah ich Susan auf dem anderen Feld spielen. Das war kein Problem, solange ich ihr den Rücken zuwandte. Aber als ich an meinen Gegnern vorbeischaute und Susan sacht auf den Fußballen tänzeln sah, während sie auf den gegnerischen Aufschlag wartete, hatte ich plötzlich kein Interesse mehr am nächsten Punkt.

Später biete ich an, sie nach Hause zu fahren.

»Nur, wenn du einen Wagen hast.«

Ich murmle eine Antwort.

»Wasisski, Mister Markosski?«

Wir sehen uns an. Ich bin verdattert und gleichzeitig vollkommen ruhig. Sie trägt ihren üblichen Tennisdress, und plötzlich frage ich mich, ob sich die grünen Knöpfe öffnen lassen oder nur Verzierung sind. So jemand wie sie ist mir noch nie begegnet. Unsere Gesichter sind exakt auf gleicher Höhe, Nase zu Nase, Mund zu Mund, Ohr zu Ohr. Sie merkt das offensichtlich auch.

»Wenn ich hohe Absätze anhätte, könnte ich über das Netz gucken«, sagt sie. »Aber so sehen wir Auge in Auge.«

Ich komme nicht dahinter, ob sie selbstsicher ist oder nervös, ob sie immer so ist oder nur bei mir. Es sieht so aus, als hätte sie mit mir flirten wollen, aber das Gefühl hatte ich damals nicht.

Ich habe das Verdeck meines Morris Minor Kabrio aufgeklappt. Wenn ich schon unter die Scheißtaxifahrer gegangen bin, kann das Scheißvillage meinetwegen ruhig sehen, wer die Scheißfahrgäste sind. Genauer gesagt, wer der Fahrgast ist.

»Übrigens«, sage ich, während ich vom Gas gehe und den zweiten Gang einlege. »Kann sein, dass meine Eltern dich und deinen Mann auf ein Glas Sherry einladen.«

»Ach Gottchen«, antwortet sie und hält sich die Hand vor den Mund. »Ich nehme Mister Elefantenbuxe doch nie irgendwohin mit.«

»Warum nennst du ihn so?«

»Ist mir eines Tags so eingefallen. Ich habe seine Sachen aufgehängt, und er hat so graue Flanellhosen, also mehrere davon, Bundweite über zwei Meter, und ich habe eine dieser Hosen hochgehalten und gedacht, das sieht genau aus wie das Hinterteil eines Elefantenkostüms beim Mummenschanz.«

»Mein Dad sagt, er schlägt auf einen Golfball ein, als ob er ihn hasst.«

»Nun ja. Was sagen sie sonst noch?«

»Meine Mutter sagt, du wirst noch Fett ansetzen, wenn ich dich ständig herumfahre.«

Sie gibt keine Antwort. Ich halte vor ihrem Haus an und schaue zu ihr hinüber. Sie wirkt beklommen, beinahe düster.

»Manchmal denke ich gar nicht an die anderen Leute. Vergesse, dass es sie gibt. Leute, denen ich nie begegnet bin, meine ich. Es tut mir leid, Marko, vielleicht hätte ich … ich meine, es ist ja nicht so … ach Gott.«

»Unsinn«, sage ich bestimmt. »Du hast gesagt, ein junger Mann wie ich sollte eine Reputation haben. Wie es aussieht, habe ich jetzt eine Reputation als Taxifahrer. Damit bin ich für diesen Sommer versorgt.«

Sie ist immer noch bedrückt. Dann sagt sie leise: »Ach Marko, gib mich nicht gleich auf.«

Aber warum sollte ich das, wo ich doch gerade dabei war, mich über beide Ohren zu verlieben?

Zu welchen Wörtern würden Sie denn – heutzutage – greifen, um eine Beziehung zwischen einem neunzehnjährigen Jungen, oder Fast-schon-Mann, und einer achtundvierzigjährigen Frau zu beschreiben? Vielleicht zu den Ausdrücken der Boulevardpresse wie »Cougar« und »Toyboy«? Aber solche Wörter gab es damals noch nicht, auch wenn sich Menschen so verhielten, bevor man einen Namen dafür hatte. Oder Sie denken womöglich: Französische Romane, eine ältere Frau, die den jüngeren Mann in »die Kunst der Liebe« einführt, ooh là là. Aber unsere Beziehung war keine Spur französisch und wir auch nicht. Wir waren englisch, und deshalb standen uns nur die moralisch aufgeladenen englischen Wörter zur Verfügung: Wörter wie sündiges Weib und Ehebrecherin. Dabei war nie ein Mensch so frei von Sünde wie Susan, und sie hat mir einmal erzählt, als sie zum ersten Mal jemanden über Ehebruch reden hörte, dachte sie, das habe etwas mit Bruchrechnen zu tun.

Heute sprechen wir von transaktionalem Sex und rekreativem Sex. Damals hatte niemand rekreativen Sex. Gut, womöglich hatte man das schon, aber man nannte es nicht so. Damals gab es bei uns Liebe und es gab Sex, und eins fügte sich ins andere, manchmal sperrig, manchmal nahtlos, und manchmal ging es gut und manchmal nicht.

Ein Wortwechsel zwischen meinen Eltern (sprich: meiner Mutter) und mir, einer dieser typisch englischen Wortwechsel, bei denen ganze Absätze voller Animosität zu zwei Sätzen kondensiert werden.

»Aber ich bin neun-zehn.«

»Genau – du bist erst neunzehn.«

Wir waren jeweils der zweite Liebespartner füreinander: also quasi jungfräulich, im Grunde genommen. Ich hatte meine Einführung in die Sexualität – die übliche Partie zärtlich-bangen Gefummels und Gewurschtels – gegen Ende meines ersten Studienjahrs bei einem Mädchen aus der Universität gehabt; und Susan war, obwohl sie zwei Kinder hatte und seit einem Vierteljahrhundert verheiratet war, nicht erfahrener als ich. Im Rückblick wäre es vielleicht anders gewesen, wenn sich einer von uns besser ausgekannt hätte. Aber wer schaut in der Liebe schon voraus, um dann zurückzublicken? Und überhaupt, meine ich »erfahrener im Sex« oder »erfahrener in der Liebe«?

Aber ich merke, ich greife vor.

An jenem ersten Nachmittag, als ich im frisch gewaschenen weißen Tennisdress mit meinem Dunlop Maxply vorgespielt hatte, wurden im Klubhaus bei Tee und Kuchen die Köpfe zusammengesteckt. Die Blazerträger mussten sich noch über meine Tauglichkeit einigen, wie mir klar wurde. Mussten prüfen, ob ich akzeptable Mittelklasse war mit allem, was dazugehörte. Man machte ein paar Späßchen über die Länge meiner Haare, die zum Großteil von einem Stirnband gebändigt wurden. Und praktisch als Nachtrag dazu wurde ich nach meinen politischen Ansichten befragt.

»Ich interessiere mich leider nicht im Geringsten für Politik«, antwortete ich.

»Na, das bedeutet, dass Sie für die Konservativen sind«, sagte ein Mitglied des Komitees, und wir lachten alle.

Als ich Susan später von diesem Gespräch erzähle, nickt sie und sagt: »Ich bin für Labour, aber das ist ein Geheimnis. Jedenfalls war es das bis jetzt. Was sagst du nun, mein feiner gefiederter Freund?«

Ich sage, das stört mich überhaupt nicht.

Als ich zum ersten Mal zu den Macleods ging, hatte Susan mir geraten, den hinteren Eingang durch den Garten zu nehmen; diese Zwanglosigkeit gefiel mir. Ich stieß ein unverschlossenes Tor auf und lief dann auf einem wackeligen Pflasterweg an Komposthaufen und Behältern mit Laubmulch vorbei; da war ein Schornsteinaufsatz, aus dem Rhabarber spross, ein Quartett struppiger Obstbäume und ein Gemüsebeet. Ein zerzauster alter Gärtner war damit beschäftigt, ein quadratisches Stück Land umzugraben. Ich nickte ihm mit der Autorität eines jungen Akademikers zu, der einem Bauern Anerkennung zollt. Er nickte zurück.

Während Susan den Wasserkessel aufsetzte, schaute ich mich um. Das Haus war ganz ähnlich wie unseres, nur dass alles etwas feudaler wirkte; besser gesagt, hier sahen die alten Sachen wie Erbstücke aus und nicht wie aus zweiter Hand erworben. Da waren Stehlampen mit vergilbten Pergamentschirmen. Da war auch eine – nicht gerade eine Nachlässigkeit, eher eine Unbekümmertheit darum, dass keine Ordnung herrschte. Ich sah eine Tasche mit Golfschlägern im Flur herumliegen und ein paar Gläser, die noch vom Mittagessen herumstanden – vielleicht sogar vom Vorabend. In unserem Haus lag oder stand nie etwas herum. Alles musste aufgeräumt, abgewaschen, gefegt, geputzt werden, falls einmal unerwarteter Besuch käme. Aber wer sollte das sein? Der Pfarrer? Der Dorfpolizist? Jemand, der das Telefon benutzen wollte? Ein Hausierer? In Wirklichkeit kam nie jemand ohne Einladung vorbei, und das ganze Aufräumen und Wischen ging auf einen, wie mir schien, tief sitzenden gesellschaftlichen Atavismus zurück. Hier hingegen kamen Leute wie ich einfach rein, und im Haus sah es aus, wie meine Mutter zweifellos bemerkt hätte, als hätte zwei Wochen lang niemand ein Staubtuch in die Hand genommen.

»Dein Gärtner ist ja fleißig bei der Arbeit«, sage ich, da mir nichts Besseres einfällt, um die Unterhaltung in Gang zu bringen.

Susan schaut mich an und bricht in schallendes Gelächter aus. »Gärtner? Das ist der Herr des Hauses höchstpersönlich. Seine Lordschaft.«

»Entschuldige, das tut mir leid. Bitte, sag ihm nichts. Ich dachte nur …«

»Jedenfalls bin ich froh, dass er zünftig aussieht. Wie ein richtiger Gärtner. Der alte Adam. Genau.« Sie reicht mir eine Tasse Tee. »Milch? Zucker?«

Ihnen ist hoffentlich klar, dass ich das alles so erzähle, wie ich es in Erinnerung habe? Ich habe nie ein Tagebuch geführt, und die meisten der an meiner Geschichte – meiner Geschichte! meinem Leben! – Beteiligten sind entweder tot oder weit verstreut. Darum schreibe ich das nicht unbedingt in der Reihenfolge des Geschehens auf. Ich glaube, die Erinnerung hat eine andere Art von Authentizität, aber keine schlechtere. Die Erinnerung siebt und sortiert je nach den Anforderungen, die der Erinnernde an sie stellt. Haben wir Zugriff auf den Algorithmus ihrer Prioritäten? Wahrscheinlich nicht. Aber ich würde vermuten, dass für die Erinnerung immer das Priorität hat, was den Träger dieser Erinnerungen am ehesten dranbleiben lässt. Es wäre also in ihrem eigenen Interesse, die glücklicheren Erinnerungen zuerst hervorzuholen. Aber auch das ist nur eine Vermutung.

Zum Beispiel erinnere ich mich, dass ich einmal nachts im Bett lag und von so einer bauchklatschenden Erektion wach gehalten wurde, bei der man, wenn man jung ist, unbesorgt – oder sorglos – meint, sie würde für ein ganzes Leben reichen. Aber diese war anders. Es war nämlich so etwas wie eine allgemeine Erektion, mit keiner Person, keinem Traum, keiner Fantasie verbunden. Sie kam eher von der freudigen Erregung darüber, jung zu sein. Jung im Kopf, im Herzen, im Schwanz, in der Seele – und zufällig war es der Schwanz, der diesen allgemeinen Zustand am besten zum Ausdruck brachte.

Mir scheint, wenn man jung ist, denkt man fast ständig an Sex, aber man denkt nicht viel darüber nach. Man ist so auf das Wer, Wann, Wo und Wie – oder, häufiger noch, auf das große Ob – fixiert, dass man nicht so sehr über den Sinn und Zweck nachdenkt. Bevor man zum ersten Mal Sex hat, hat man schon alles Mögliche darüber gehört, heute viel mehr und viel früher und viel anschaulicher als in meiner Jugend. Aber es läuft alles auf dasselbe hinaus: eine Mischung aus Sentimentalität, Pornografie und Fehlinformation. Wenn ich auf meine Jugend zurückblicke, dann sehe ich sie als eine Zeit derart beharrlicher Schwanz-Vitalität, dass sich jede Auseinandersetzung damit, wofür eine solche Vitalität gut sein könnte, verbot.

Vielleicht verstehe ich die Jugend von heute nicht. Ich würde mich gern mit den jungen Leuten unterhalten und sie fragen, wie das für sie und ihre Freunde ist – aber dann überkommt mich eine gewisse Scheu. Und vielleicht habe ich die Jugend nicht einmal verstanden, als ich selbst jung war. Auch das könnte zur Wahrheit gehören.

Aber falls es Sie interessiert: Ich beneide die Jugend nicht. In meiner Zeit jugendlicher Wut und Aufmüpfigkeit fragte ich mich oft: Wozu sind die Alten denn da, wenn nicht dazu, die Jugend zu beneiden? Das schien mir ihre wesentliche und letzte Bestimmung zu sein, bevor sie ausstarben. Eines Nachmittags war ich auf dem Weg zu Susan und stand am Zebrastreifen des Village. Da kam ein Auto angefahren, aber im normalen Eifer eines Verliebten ging ich trotzdem über die Straße. Das Auto bremste, wohl schärfer, als der Fahrer beabsichtigt hatte, und hupte mich an. Ich blieb abrupt stehen, direkt vor der Motorhaube, und funkelte den Fahrer an. Ich gebe zu, mein Anblick konnte Ärgernis erregen. Lange Haare, lila Jeans und jung – unanständig jung, verfickt jung. Der Fahrer kurbelte das Fenster herunter und beschimpfte mich. Ich schlenderte zu ihm rüber und legte es lächelnd auf eine Konfrontation an. Er war alt – unanständig alt, verfickt alt und hatte die dämlichen roten Ohren alter Leute. Sie kennen diese fleischigen Ohren, an denen innen und außen Haare wachsen? Innen dicke, stoppelige Haare, außen dünne, pelzige Haare.

»Sie werden vor mir sterben«, ließ ich ihn wissen und schob dann so aufreizend langsam ab, wie ich nur konnte.

Darum erkenne ich jetzt, da ich älter bin, dass das eine meiner Aufgaben als Mensch ist: die Jugend in dem Glauben zu lassen, dass ich sie beneide. Gut, selbstverständlich beneide ich sie in dem primitiven Sinn, dass ich zuerst sterben werde, ansonsten aber nicht. Und wenn ich junge Liebespaare sehe, vertikal ineinander verschlungen an der Straßenecke oder horizontal verschlungen auf einer Decke im Park, dann löst das in mir vor allem eine Art Beschützerinstinkt aus. Nein, nicht Mitleid: Beschützerinstinkt. Nicht, dass sie meinen Schutz wollten. Und dennoch – und das ist seltsam –, je furchtloser sie sich geben, desto stärker wird mein Impuls. Ich will sie beschützen vor dem, was die Welt ihnen wahrscheinlich antun wird, und vor dem, was sie sich wahrscheinlich gegenseitig antun werden. Aber das geht natürlich nicht. Meine Fürsorge ist nicht gefragt, und ihre Zuversichtlichkeit ist verrückt.

Ich war ziemlich stolz darauf, dass ich anscheinend in genau der Beziehung gelandet war, die bei meinen Eltern am meisten Anstoß erregen würde. Mir liegt nichts daran – schon gar nicht jetzt, zu diesem späten Zeitpunkt –, sie zu dämonisieren. Sie waren das Produkt ihrer Zeit, ihrer Klasse und ihrer Gene – genau wie ich. Sie waren hart arbeitende und aufrichtige Leute und wollten für ihr einziges Kind das, was sie für das Beste hielten. Die Fehler, die ich an ihnen fand, waren, in einem anderen Licht betrachtet, Tugenden. Damals jedoch …

»Hallo, Mum und Dad, ich muss euch was sagen. Ich bin eigentlich schwul, was ihr wohl schon erraten habt, und nächste Woche fahre ich mit Pedro in den Urlaub. Ja, Mum, genau der Pedro, der dir im Village die Haare macht. Also, der hat mich gefragt, wo ich im Urlaub hinwill, und ich hab einfach zurückgefragt: ›Hast du einen Vorschlag?‹, und so kam eins zum anderen. Jetzt fahren wir zusammen auf eine griechische Insel.«

Ich stelle mir vor, dass meine Eltern bestürzt wären und sich besorgt fragen würden, was wohl die Nachbarn sagen, und dass sie für eine Weile abtauchen und hinter verschlossenen Türen reden und Theorien darüber aufstellen würden, welche Probleme nun auf mich zukämen, Theorien, die nur eine Projektion ihrer eigenen verworrenen Gefühle wären. Aber dann würden sie meinen, dass sich die Zeiten eben ändern, und ein wenig stilles Heldentum in ihrer Fähigkeit entdecken, sich auf diese unerwartete Situation einzustellen, und meine Mutter würde überlegen, ob es gesellschaftlich angemessen wäre, wenn sie sich weiterhin von Pedro die Haare schneiden ließe, und dann würde sie – das wäre die übelste Phase – sich selbst einen Orden für ihre neu entdeckte Toleranz verleihen und dabei ständig dem Gott danken, an den sie nicht glaubt, dass ihr Vater das nicht mehr erleben muss …

Ja, das wäre, letzten Endes, in Ordnung gewesen. Wie auch ein anderes Szenario, das sich in den Zeitungen damals großer Beliebtheit erfreute.

»Hallo, Eltern, das ist Cindy, sie ist meine Freundin, na ja, eigentlich ein bisschen mehr als das; ihr seht ja, dass sie in ein paar Monaten eine ›Teenie-Mutter‹ wird. Keine Angst, sie war schon sechzehn, als ich sie am Schultor aufgegabelt habe, aber jetzt tickt halt die Uhr, also setzt euch mal mit Cindys Eltern zusammen und macht einen Termin beim Standesamt.«

Ja, auch damit wären sie fertiggeworden. Natürlich hätte es ihnen, wie gesagt, am besten gefallen, wenn ich im Tennisklub eine nette Christine oder Virginia kennengelernt hätte, deren sanftes und optimistisches Wesen ganz nach ihrem Geschmack gewesen wäre. Und dann hätte es eine anständige Verlobung und danach eine anständige Hochzeit und anständige Flitterwochen geben können, was zu anständigen Enkelkindern geführt hätte. Aber stattdessen war ich in den Tennisklub gegangen und mit Mrs Susan Macleod rausgekommen, einer verheirateten Frau aus unserer Gemeinde mit zwei Töchtern, beide älter als ich. Und es würde – bis ich endlich über diese alberne jugendliche Schwärmerei hinausgewachsen wäre – keine Verlobung und keine Hochzeit geben, vom Trappeln kleiner Füßchen ganz zu schweigen. Es würde nur Peinlichkeit und Demütigung und Schande geben und schiefe Blicke der Nachbarn und anzügliche Bemerkungen wie »Je oller, je doller«. Ich hatte es also geschafft, mich so unerhört aufzuführen, dass man nicht einmal darüber reden, geschweige denn vernünftig diskutieren konnte. Und die frühere Idee meiner Mutter, die Macleods auf einen Sherry einzuladen, war inzwischen endgültig verworfen worden.

Die Sache mit den Eltern. Alle meine Freunde an der Universität – Eric, Barney, Ian und Sam – mussten sich in unterschiedlichem Ausmaß damit herumschlagen. Dabei waren wir nicht mal ein Haufen zugekiffter Hippies in zotteligen Afghanenmänteln. Wir waren normale – einigermaßen normale – Jungen aus der Mittelschicht, die sich den Unbilden des Erwachsenwerdens ausgesetzt sahen. Wir hatten alle unsere Geschichten zu erzählen, die zum größten Teil austauschbar waren, aber Barneys waren immer die besten. Nicht zuletzt deshalb, weil er seinen Eltern so freche Widerworte gab.

»Also«, erzählte Barney, als wir uns am Trimesteranfang wieder zusammenfanden und Schauergeschichten über das Leben im Elternhaus austauschten. »Ich bin etwa drei Wochen wieder da, und es ist zehn Uhr morgens, und ich lieg noch im Bett. Na ja, wozu soll man in einem Kaff wie Pinner auch aufstehen? Dann hör ich, wie die Tür aufgeht, und Mum und Dad kommen rein. Sie setzen sich zu mir aufs Bett, und Mum fragt doch glatt, ob ich wisse, wie spät es sei.«

»Warum lernen die nie, dass sie anklopfen sollen?«, fragte Sam. »Du hättest dir grade munter einen runterholen können.«

»Ich sage natürlich, meiner Schätzung nach sei es wahrscheinlich Vormittag. Und dann fragen sie, was ich an dem Tag zu tun gedächte, und ich sage, darüber würde ich erst nachdenken, wenn ich gefrühstückt hätte. Mein Dad gibt so ein trockenes Hüsteln von sich – ein sicheres Zeichen, dass er gleich in die Luft geht. Dann meint meine Mum, ich könnte mir doch einen Ferienjob suchen und mir etwas Taschengeld verdienen. Da geb ich zu, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen wäre, mich um eine vorübergehende Beschäftigung in irgendeinem niederen Gewerbe zu bemühen.«

»Guter Spruch, Barney«, riefen wir im Chor.

»Und dann fragt meine Mum, ob ich vorhätte, mein ganzes Leben zu vertrödeln, und na ja, da werde ich allmählich wütend – in der Hinsicht bin ich wie mein Vater, es kocht langsam in mir hoch, nur geb ich kein warnendes Hüsteln von mir. Na egal, plötzlich flippt mein Dad aus, springt hoch, reißt den Vorhang auf und brüllt:

›Du sollst dich hier nicht aufführen, als wärst du in einem verdammten Hotel!‹«

»Ach, die olle Kamelle. Haben wir alle schon mal gehört. Und was hast du gesagt?«

»Ich habe gesagt, ›Wenn das hier wirklich ein verdammtes Hotel wäre, würde die verdammte Geschäftsleitung nicht um zehn Uhr morgens in mein Zimmer platzen und sich auf mein verdammtes Bett setzen und mich zusammenscheißen.‹«

»Astrein, Barney!«

»Ach, ich war ganz schön sauer.«

»Astrein, Barney!«

Die Familie Macleod bestand also aus Susan, Mister EB und zwei Töchtern, beide schon zum Studieren aus dem Haus, Miss G und Miss NS genannt. Es gab eine alte Putzfrau, die zweimal die Woche kam, Mrs Dyer; beim Putzen sah sie nicht mehr so gut, dafür hatte sie ein perfektes Auge beim Stehlen von Gemüse und Milch. Aber wer kam sonst noch ins Haus? Von Freunden war keine Rede. Macleod spielte jedes Wochenende eine Runde Golf, und Susan hatte ihren Tennisklub. Wenn ich zum Abendessen da war, begegnete ich nie einem anderen Menschen.

Ich fragte Susan, wer ihre Freunde seien. Sie antwortete in einem lässig-abweisenden Ton, den ich noch gar nicht kannte: »Ach, die Mädchen haben Freunde – die bringen sie ab und zu mit.«

Das schien mir kaum eine angemessene Antwort zu sein. Aber etwa eine Woche darauf sagte Susan, wir würden jetzt Joan besuchen.

»Fahr du«, sagte sie und gab mir die Schlüssel für den Austin der Macleods. Das kam mir wie eine Beförderung vor, und ich passte beim Schalten höllisch auf.

Joan wohnte etwa drei Meilen entfernt und war die hinterbliebene Schwester von Gerald, der vor Urzeiten mit Susan geturtelt hatte, aber dann plötzlich an Leukämie gestorben war, ein saumäßiges Pech. Joan hatte sich um den Vater gekümmert, bis auch der starb, und nie geheiratet; sie liebte Hunde und trank nachmittags gern ein Gläschen Gin oder auch zwei.

Wir parkten vor einem gedrungenen Fachwerkhaus hinter einer Buchenhecke. Joan hatte eine Zigarette in der Hand, als sie uns die Tür öffnete, Susan umarmte und mich neugierig ansah.

»Das ist Paul. Er ist heute mein Fahrer. Ich muss unbedingt meine Augen untersuchen lassen, ich glaube, ich brauche eine neue Brille. Wir kennen uns aus dem Tennisklub.«

Joan nickte und sagte: »Ich hab die Kläffer weggesperrt.«

Sie war eine große Frau in einem pastellblauen Hosenanzug; sie hatte stramme Locken, braun geschminkte Lippen und war nachlässig gepudert. Sie führte uns ins Wohnzimmer und ließ sich in einen Sessel fallen, vor dem eine Fußbank stand. Joan war vielleicht fünf Jahre älter als Susan, wirkte auf mich aber wie aus einer anderen Generation. Auf einer Sessellehne lag ein umgedrehtes Kreuzworträtselheft, auf der anderen stand ein Messingaschenbecher, der von in einem Lederband verborgenen Gewichten festgehalten wurde. Der Aschenbecher schien mir bedenklich voll zu sein. Joan hatte sich kaum hingesetzt, da sprang sie schon wieder auf.

»Trinken wir ein Gläschen zusammen?«

»Zu früh für mich, meine Liebe.«

»Dabei fährst du nicht mal«, erwiderte Joan mürrisch. Dann mit einem Blick zu mir: »Einen Drink, junger Herr?«

»Nein, danke.«

»Tja, wie ihr wollt. Aber du rauchst wenigstens eine mit.«

Zu meinem Erstaunen nahm Susan eine Zigarette und zündete sie an. Wie mir schien, war die Hierarchie dieser Freundschaft vor langer Zeit festgelegt worden, wobei Joan den höheren Rang einnahm und Susan, wenn nicht der untergeordnete, so doch der zuhörende Teil war.

Joans Eröffnungsmonolog berichtete, was sie seit ihrer letzten Begegnung mit Susan alles erlebt hatte, und schien mir im Wesentlichen eine Auflistung von siegreich bewältigten kleinen Ärgernissen, von Hundegerede und Bridgegeschwätz zu sein und lief schließlich auf die große Neuigkeit des Tages hinaus, dass Joan neulich einen zehn Meilen entfernten Laden entdeckt hatte, wo es ihren Lieblingsgin zu einem geringfügig niedrigeren Preis gab als hier im Village.