Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- E-Book-Herausgeber: Zsolnay, PaulHörbuch-Herausgeber: Hörbuch Hamburg

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

Sommer 1994, der wärmste Sommer seit Jahren. Die Schweden sitzen vor dem Fernseher, um die Fußball-WM zu verfolgen, und Kommissar Wallander in Ystad macht Ferienpläne. Da ruft ihn ein verstörter Bauer um Hilfe, dem auf einem seiner Felder das merkwürdige Verhalten eines jungen Mädchens aufgefallen ist. Als Wallander eintrifft, legt das Mädchen Feuer an sich und verbrennt sich vor seinen Augen. Kurz darauf schlägt ein Serienkiller mit einer Reihe brutaler Morde zu. Wallander steht vor seinen kompliziertesten Ermittlungen. "Die falsche Fährte" ist ein unerhört spannender Roman voll emotionaler Kraft, eine literarische Ermittlung, die mitten ins Herz unserer Gesellschaft zielt.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 713

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das Hörbuch können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Zsolnay eBook

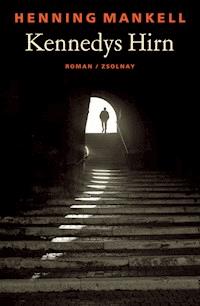

Henning Mankell

Die falsche Fährte

Kriminalroman

Aus dem Schwedischen von Wolfgang Butt

Paul Zsolnay Verlag

Die Originalausgabe erschien erstmals 1996 unter dem Titel Villospår im Ordfront Verlag, Stockholm.ISBN 978-3-552-05606-0© Henning Mankell 1995Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe© Paul Zsolnay Verlag Wien 1999/2012Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke

Für Jon

Vergebens werd ich biegen, werd ich rütteln

das alte, unerbittlich harte Gitter

– es will sich dehnen nicht, es will nicht brechen

denn in mir selbst geschmiedet und genietet ist das Gitter,

und erst wenn ich zerbrech, zerbricht das Gitter

Aus: ›En ghasel‹ von Gustaf Fröding

Dominikanische Republik

1978

Prolog

Kurz vor der Morgendämmerung erwachte Pedro Santana davon, daß die Petroleumlampe angefangen hatte zu blaken.

Als er die Augen aufschlug, wußte er zuerst nicht, wo er war. Er war aus einem Traum gerissen worden, den er nicht verlieren wollte. Er hatte sich durch eine sonderbare Felslandschaft bewegt, wo die Luft sehr dünn war und er das Gefühl hatte, daß alle Erinnerungen im Begriff waren, ihn zu verlassen. Die blakende Petroleumlampe war als der entfernte Geruch von vulkanischer Asche in sein Bewußtsein gedrungen. Aber plötzlich war auch noch etwas anderes da: ein Laut von einem gepeinigten, keuchenden Menschen. Da war der Traum geborsten, und er mußte wieder in den dunklen Raum zurückkehren, in dem er jetzt schon sechs Tage und Nächte verbracht hatte, ohne mehr als dann und wann ein paar Minuten zu schlafen.

Die Petroleumlampe war erloschen. Um ihn her war nichts als Dunkelheit. Er saß vollkommen reglos. Die Nacht war sehr warm. Das Hemd klebte an seinem verschwitzten Körper. Er merkte, daß er roch. Es war lange her, daß er die Energie aufgebracht hatte, sich zu waschen.

Dann hörte er das Keuchen wieder. Er erhob sich vorsichtig vom Erdboden und tastete mit den Händen nach dem Plastikkanister mit Petroleum, der an der Tür stehen mußte. Es hatte geregnet, während er schlief, dachte er, als er sich im Dunkeln vortastete. Der Boden unter seinen Füßen war feucht. Von weitem hörte er einen Hahn krähen. Er wußte, daß es der Hahn von Ramirez war. Er war immer der erste Hahn im Dorf, der vor der Morgendämmerung krähte. Der Hahn war wie ein ungeduldiger Mensch. Ein Mensch wie die, die in der Stadt lebten, die ständig so viel zu tun zu haben glaubten, daß sie nie für etwas anderes Zeit hatten als für die Pflege ihrer eigenen Eile. Es war nicht wie hier im Dorf, wo alles so langsam ging, wie das Leben eigentlich war. Warum sollten die Menschen laufen, wenn die Pflanzen, von denen sie lebten, so langsam wuchsen?

Seine Hand stieß an den Petroleumkanister. Er zog den Stofflappen heraus, der in der Öffnung steckte, und wandte sich um. Das Keuchen, das ihn in der Dunkelheit umgab, wurde immer unregelmäßiger. Er fand die Lampe, zog den Korken heraus und füllte vorsichtig Petroleum ein. Zugleich versuchte er sich zu erinnern, wo er die Streichhölzer hingelegt hatte. Die Schachtel war fast leer, fiel ihm ein. Aber es müßten noch zwei oder drei Streichhölzer da sein. Er stellte den Plastikkanister ab und tastete mit den Händen über den Fußboden. Fast sofort stieß er gegen die Streichholzschachtel. Er riß ein Streichholz an, zog den Glaszylinder hoch und sah, wie der Docht zu brennen begann.

Dann drehte er sich um. Er tat es voller Furcht, weil er das, was ihn erwartete, nicht sehen wollte.

Die Frau, die im Bett an der Wand lag, würde sterben. Er wußte jetzt, daß es so war, auch wenn er sich bis zuletzt eingeredet hatte, daß die Krise bald überstanden wäre. Seinen letzten Fluchtversuch hatte er im Traum unternommen. Jetzt gab es kein Entkommen mehr.

Ein Mensch konnte dem Tod nie entkommen. Weder seinem eigenen noch dem, der einen seiner Nächsten erwartete.

Er hockte sich neben das Bett. Die Petroleumlampe warf unruhige Schatten an die Wände. Er sah ihr Gesicht an. Sie war noch jung. Obwohl ihr Gesicht bleich und eingefallen war, war sie schön. Das letzte, was meine Frau verläßt, ist die Schönheit, dachte er und spürte, wie ihm Tränen in die Augen traten. Er fühlte ihre Stirn. Das Fieber war wieder gestiegen.

Er warf einen Blick durch das kaputte Fenster, das mit einem Stück Pappe ausgebessert worden war. Noch keine Dämmerung. Ramirez’ Hahn war noch immer der einzige, der krähte. Wenn nur erst die Dämmerung käme, dachte er. Sie wird in der Nacht sterben. Nicht am Tag. Wenn sie es nur schafft weiterzuatmen, bis die Dämmerung kommt. Dann wird sie mich noch nicht allein lassen.

Plötzlich schlug sie die Augen auf. Er ergriff ihre Hand und versuchte zu lächeln.

»Wo ist das Kind?« fragte sie mit einer Stimme, die so schwach war, daß er die Worte kaum verstand.

»Sie schläft bei meiner Schwester und ihrer Familie«, antwortete er. »Es ist das Beste so.«

Sie schien sich bei seiner Antwort zu entspannen. »Wie lange habe ich geschlafen?«

»Viele Stunden.«

»Hast du die ganze Zeit hier gesessen? Du mußt ausruhen. In ein paar Tagen brauche ich nicht mehr hier zu liegen.«

»Ich habe geschlafen«, erwiderte er. »Bald bist du wieder gesund.«

Er fragte sich, ob sie merkte, daß er log. Er fragte sich, ob sie wußte, daß sie nie wieder aufstehen würde. Belogen sie sich in ihrer Verzweiflung gegenseitig? Um das Unausweichliche erträglicher zu machen?

»Ich bin so müde«, sagte sie.

»Du mußt schlafen, um gesund zu werden«, sagte er und wandte den Kopf ab, damit sie nicht sähe, wie schwer es ihm fiel, sich zu beherrschen.

Kurz darauf drang das erste Morgenlicht ins Haus. Sie war in die Bewußtlosigkeit zurückgesunken. Er saß auf dem Boden neben ihrem Bett. Er war so müde, daß er seine Gedanken nicht mehr unter Kontrolle zu halten vermochte. Sie wanderten frei durch seinen Kopf, ohne daß er sie lenken konnte.

Als er Dolores zum erstenmal traf, war er einundzwanzig Jahre alt. Mit seinem Bruder war er den langen Weg nach Santiago de los Treinta Caballeros gelaufen, um den Karneval anzusehen. Juan, der zwei Jahre älter war, hatte die Stadt schon früher besucht. Aber für Pedro war es das erste Mal. Sie hatten drei Tage gebraucht für den Weg. Dann und wann hatten sie ein paar Kilometer auf einem Ochsenkarren mitfahren dürfen. Aber den größten Teil des Wegs waren sie gegangen. Einmal hatten sie auch versucht, schwarz in einem überlasteten Bus mitzufahren, der auf dem Weg in die Stadt war. Aber man hatte sie entdeckt, als sie an einer Haltestelle auf das Busdach klettern wollten, um sich zwischen Koffern und verschnürten Bündeln zu verstecken. Der Fahrer hatte sie weggejagt und beschimpft. Er hatte geschrien, daß es so arme Menschen gar nicht geben dürfe, die nicht einmal Geld für Busfahrkarten hatten.

»Ein Mann, der einen Bus fährt, muß sehr reich sein«, hatte Pedro gesagt, als sie auf der staubigen Straße weitergingen, die sich durch endlose Zuckerplantagen schlängelte.

»Du bist dumm«, erwiderte Juan. »Das Geld für die Fahrkarten bekommt der, der den Bus besitzt. Nicht der, der ihn fährt.«

»Wer ist das?« fragte Pedro.

»Woher soll ich das wissen?« erwiderte Juan. »Aber wenn ich in die Stadt komme, zeige ich dir die Häuser, in denen sie wohnen.«

Schließlich waren sie am Ziel. Es war ein Tag im Februar, und die ganze Stadt war im wildesten Karnevalsrausch. Sprachlos hatte Pedro all die farbenfrohen Kostüme betrachtet, an deren Säume glitzernde Spiegel genäht waren. Die Gesichtsmasken, die Teufeln oder verschiedenen Tieren ähnelten, hatten Pedro anfangs erschreckt. Es war, als schwinge die ganze Stadt im Takt mit Tausenden von Trommeln und Gitarren. Der erfahrene Juan hatte ihn durch die Straßen und Gassen der Stadt gelotst. Nachts schliefen sie auf Bänken im Parque Duarte. Die ganze Zeit war Pedro besorgt, Juan könnte im Menschengewimmel verschwinden. Er fühlte sich wie ein Kind, das Angst hat, Vater oder Mutter zu verlieren. Aber er ließ sich nichts anmerken. Er wollte nicht, daß Juan ihn auslachte.

Und doch geschah es. Es war der dritte Abend, der ihr letzter sein sollte. Sie waren auf der Calle del Sol, der größten Straße der Stadt, als Juan plötzlich zwischen den verkleideten, tanzenden Menschen verschwunden war. Sie hatten keinen Treffpunkt vereinbart für den Fall, daß sie getrennt würden. Er hatte bis tief in die Nacht nach Juan gesucht, ohne ihn zu finden. Auch auf den Bänken im Park, wo sie die vorherigen Nächte geschlafen hatten, fand er ihn nicht. Im Morgengrauen hatte Pedro sich an eine der Statuen auf der Plaza de Cultura gesetzt. Er hatte Wasser aus einem Brunnen getrunken, um seinen Durst zu löschen. Aber er hatte kein Geld, um sich etwas zu essen zu kaufen. Er dachte, das einzige, was er tun könne, sei, den Weg wiederzufinden, der nach Hause führte. Wenn er nur aus der Stadt herauskäme, würde er sich in eine der vielen Bananenplantagen schleichen und sich satt essen.

Plötzlich hatte er gemerkt, daß jemand sich neben ihn setzte. Es war ein Mädchen in seinem Alter. Er dachte sofort, daß es das schönste Mädchen war, das er je gesehen hatte. Als sie ihn entdeckte, senkte er verlegen den Blick. Heimlich hatte er zugesehen, wie sie ihre Sandalen auszog und ihre wunden Füße rieb.

So hatte er Dolores getroffen. Hinterher sprachen sie oft darüber, daß Juans Verschwinden und ihre wunden Füße sie zusammengeführt hatten.

Sie hatten am Brunnen gesessen und angefangen, miteinander zu reden.

Es zeigte sich, daß auch Dolores auf einem kurzen Besuch in der Stadt war. Sie hatte eine Stellung als Haushilfe gesucht und war in den reichen Vierteln von Haus zu Haus gegangen, doch ohne Erfolg. Wie Pedro war sie das Kind eines campesino, und ihr Dorf lag nicht weit von Pedros Dorf entfernt. Sie gingen gemeinsam aus der Stadt hinaus, plünderten Bananenbäume, um sich satt zu essen, und gingen immer langsamer, je näher sie ihrem Dorf kamen.

Zwei Jahre später, im Mai, noch bevor die Regenzeit begann, hatten sie geheiratet und waren in Pedros Dorf gezogen, wo er von einem seiner Onkel ein kleines Haus bekommen hatte. Pedro arbeitete auf einer Zuckerrohrplantage, während Dolores Gemüse anbaute, das sie an die Aufkäufer abgab, die vorbeikamen. Sie waren arm, aber jung und glücklich.

Nur eine Sache war nicht, wie sie sein sollte. Nach drei Jahren war Dolores noch immer nicht schwanger. Sie sprachen nie darüber. Aber Pedro spürte, daß Dolores immer unruhiger wurde. Ohne sein Wissen hatte sie auch heimlich die curiositas an der Grenze zu Haiti besucht und Hilfe gesucht, doch hatte sich nichts verändert.

Es dauerte acht Jahre. Aber eines Abends, als Pedro von der Zuckerrohrplantage zurückkehrte, kam sie ihm entgegen und erzählte, daß sie schwanger war. Am Ende des achten Jahres ihrer Ehe brachte Dolores eine Tochter zur Welt. Als Pedro sein Kind zum erstenmal erblickte, sah er sofort, daß es die Schönheit seiner Mutter geerbt hatte. An jenem Abend ging Pedro in die Dorfkirche und opferte einen Goldschmuck, den er von seiner Mutter bekommen hatte, als sie noch lebte. Er opferte ihn der Jungfrau Maria und dachte, daß sogar sie, mit ihrem in Windeln gewickelten Kind, an Dolores und ihre neugeborene Tochter erinnerte. Danach ging er nach Hause und sang auf dem Weg so laut und kräftig, daß die Menschen, denen er begegnete, ihn ansahen und sich fragten, ob er zuviel von dem vergorenen Zuckerrohrsaft getrunken habe.

Dolores schlief. Sie atmete immer heftiger und bewegte sich unruhig.

»Du kannst nicht sterben«, flüsterte Pedro und merkte, daß er seine Verzweiflung nicht mehr kontrollieren konnte. »Du kannst nicht sterben und mich und unsere Tochter allein lassen.«

Zwei Stunden später war alles vorbei. Für einen kurzen Augenblick wurde ihr Atem ganz ruhig. Sie schlug die Augen auf und sah ihn an. »Du mußt unsere Tochter taufen lassen«, sagte sie. »Du mußt sie taufen lassen, und du mußt für sie sorgen.«

»Bald geht es dir wieder besser«, sagte er. »Wir gehen zusammen in die Kirche und lassen sie taufen.«

»Ich bin nicht mehr da«, sagte sie und schloß die Augen.

Dann war sie nicht mehr.

Zwei Wochen später verließ Pedro mit seiner Tochter in einem Korb auf dem Rücken das Dorf. Sein Bruder Juan begleitete ihn auf dem ersten Wegstück. »Weißt du, was du tust?« fragte er.

»Ich tue nur das, was notwendig ist«, antwortete Pedro.

»Warum mußt du in die Stadt gehen, um deine Tochter taufen zu lassen? Warum kannst du sie nicht hier im Dorf taufen lassen? Diese Kirche hat für dich und mich getaugt. Und für unsere Eltern vor uns.«

Pedro blieb stehen und sah seinen Bruder an. »Acht Jahre haben wir auf ein Kind gewartet. Als schließlich unsere Tochter kam, wurde Dolores krank. Keiner konnte ihr helfen. Keine Doktoren, keine Mediziner. Sie war noch nicht dreißig. Und sie mußte sterben. Weil wir arm sind. Weil wir voll sind von den Krankheiten der Armut. Ich habe Dolores damals getroffen, als du beim Karneval verschwunden bist. Jetzt will ich zu der großen Kathedrale zurückkehren, die an dem Platz liegt, wo wir uns begegnet sind. Meine Tochter soll in der größten Kirche getauft werden, die es hier im Land gibt. Das ist das mindeste, was ich für Dolores tun kann.«

Er wartete Juans Antwort nicht ab, sondern wandte sich um und ging weiter. Als er spät am Abend das Dorf erreichte, aus dem Dolores einst gekommen war, blieb er im Haus ihrer Mutter. Noch einmal erklärte er, wohin er unterwegs war. Die alte Frau schüttelte besorgt den Kopf. »Deine Trauer treibt dich in den Wahnsinn«, sagte sie. »Denk lieber daran, daß es deiner Tochter nicht guttut, den langen Weg nach Santiago auf deinem Rücken geschüttelt zu werden.«

Pedro antwortete nicht. Früh am nächsten Morgen setzte er seine Wanderung fort. Die ganze Zeit sprach er mit dem Kind, das im Korb auf seinem Rücken hing. Er erzählte alles, was er von Dolores wußte. Wenn er nichts mehr zu sagen hatte, fing er wieder von vorn an.

Er kam an einem Nachmittag in die Stadt, als schwere Regenwolken sich am Horizont auftürmten. Vor dem großen Portal der Kathedrale Santiago Apóstol setzte er sich nieder, um zu warten. Dann und wann gab er seiner Tochter von dem Essen, das er von zu Hause mitgenommen hatte. Er betrachtete all die schwarzgekleideten Priester, die an ihm vorübergingen. Entweder fand er sie zu jung, oder sie hatten es zu eilig, um würdig zu sein, seine Tochter zu taufen. Er wartete viele Stunden. Schließlich sah er einen alten Priester mit langsamen Schritten über den Platz auf die Kathedrale zukommen. Da stand er auf, nahm seinen Basthut ab und hielt ihm seine Tochter hin. Der alte Priester hörte geduldig seine Geschichte an. Dann nickte er. »Ich werde deine Tochter taufen«, sagte er. »Du bist weit gegangen für etwas, an das du glaubst. Das ist in unserer Zeit etwas sehr Seltenes. Menschen gehen kaum noch lange Wege für ihren Glauben. Deshalb sieht die Welt auch so aus, wie sie aussieht.«

Pedro folgte dem Priester in die dunkle Kathedrale. Er dachte, daß Dolores in seiner Nähe sei. Ihr Geist schwebte um sie und folgte ihren Schritten zum Taufbecken.

Der alte Priester lehnte seinen Stock an eine der Säulen. »Wie soll das Mädchen heißen?« fragte er.

»Wie seine Mutter«, antwortete Pedro. »Sie soll Dolores heißen. Ich will, daß sie auch den Namen Maria bekommt, Dolores Maria Santana.«

Nach der Taufe trat Pedro auf den Platz hinaus und setzte sich an die Statue, wo er zehn Jahre zuvor Dolores begegnet war. Seine Tochter schlief im Korb. Er saß ganz still, tief versunken in sich selbst.

Ich, Pedro Santana, bin ein einfacher Mann. Von meinen Vorvätern habe ich nichts anderes geerbt als Armut und ununterbrochenes Elend. Dann durfte ich auch meine Ehefrau nicht behalten. Aber ich verspreche dir, Dolores, daß unsere Tochter ein anderes Leben bekommen soll. Ich werde alles für sie tun, damit ihr ein Leben wie unseres erspart bleibt. Ich verspreche dir, daß deine Tochter ein Mensch werden wird, der ein langes und glückliches und würdiges Leben führt.

Am gleichen Abend ließ Pedro die Stadt hinter sich. Mit seiner Tochter Dolores Maria kehrte er in sein Dorf zurück. Das war am neunten Mai 1978.

Dolores Maria Santana, so innig geliebt von ihrem Vater, war acht Monate alt.

Schonen

21.–24.Juni 1994

1

Früh im Morgengrauen begann er seine Verwandlung.

Er hatte alles sorgfältig geplant, damit nichts mißlang. Er würde den ganzen Tag brauchen und wollte nicht riskieren, in Zeitnot zu geraten. Er nahm den ersten Pinsel und hielt ihn vor sich. Vom Tonbandgerät, das auf dem Fußboden stand, hörte er das vorbereitete Band mit den Trommeln. Er sah sein Gesicht im Spiegel an. Dann zog er die ersten schwarzen Striche über seine Stirn. Er spürte, daß seine Hand ruhig war. Also war er nicht nervös. Obwohl dies das erste Mal war, daß er seine Kriegsbemalung im Ernst anlegte. Bis zu diesem Augenblick war es eine Art von Flucht gewesen, seine Methode, sich gegen die Kränkungen, denen er ständig ausgesetzt war, zu schützen; jetzt machte er wirklich die große Verwandlung durch. Mit jedem Strich, den er auf sein Gesicht malte, schien er sein altes Leben weiter hinter sich zu lassen. Es gab kein Zurück mehr. Von diesem Abend an war das Spiel ein für allemal vorbei, und er würde in den Krieg hinausgehen, in dem Menschen richtig sterben mußten.

Das Licht im Zimmer war sehr stark. Er hatte die Spiegel sorgfältig ausgerichtet, damit sie kein Licht zurückwarfen. Als er die Tür hinter sich verschlossen hatte, kontrollierte er ein letztes Mal, ob er nichts vergessen hatte. Doch alles war an seinem Platz. Die gut gereinigten Pinsel, die kleinen Porzellantassen mit Farben, Handtücher und Wasser. Neben der kleinen Drehbank lagen seine Waffen aufgereiht auf einem schwarzen Tuch: die drei Äxte, die Messer von unterschiedlicher Länge, die Spraydosen. Er dachte, daß dies der einzige Beschluß war, den er noch nicht gefaßt hatte. Bevor es Abend wurde, müßte er wählen, welche dieser Waffen er mitnehmen wollte. Er konnte nicht alle mitnehmen. Er wußte jedoch, daß die Entscheidung sich von selbst ergeben würde, wenn er erst seine Verwandlung begonnen hatte.

Bevor er sich an die Bank setzte und sein Gesicht zu bemalen begann, fühlte er mit den Fingerspitzen über die Schneiden der Äxte und Messer. Schärfer konnten sie nicht werden. Er konnte der Versuchung nicht widerstehen, mit einem der Messer ein bißchen mehr gegen die Fingerspitze zu drücken. Er blutete sofort. Er wischte den Finger und die Schneide des Messers an einem Handtuch ab. Dann setzte er sich vor die Spiegel.

Die ersten Striche auf der Stirn sollten schwarz sein. Es war, als schnitte er zwei tiefe Kerben, öffnete sein Gehirn und leerte alle Erinnerungen und Gedanken aus, die ihm bisher durch das Leben gefolgt waren, die ihn gequält und gedemütigt hatten. Später würde er mit den roten und weißen Strichen weitermachen, mit den Ringen, den Vierecken, und zum Schluß den schlangenartigen Ornamenten auf den Wangen. Von seiner weißen Haut würde nichts mehr zu sehen sein. Und dann würde die Verwandlung abgeschlossen sein. Was vorher gewesen war, würde verschwunden sein. Er war in Gestalt eines Tiers wiederauferstanden, und er würde nie mehr wie ein Mensch sprechen. Er dachte, daß er nicht einmal zögern würde, sich die Zunge abzuschneiden, wenn es notwendig würde.

Die Verwandlung nahm seinen ganzen Tag in Anspruch. Kurz nach sechs am Abend war er fertig. Da hatte er auch beschlossen, die größte der drei Äxte mitzunehmen. Er steckte den Schaft in den dicken Ledergürtel, den er umgelegt hatte. Da steckten schon die beiden Messer in ihren Scheiden. Er blickte sich im Zimmer um. Er hatte nichts vergessen. Die Spraydose hatte er in die Innentaschen der Lederjacke gesteckt.

Ein letztes Mal betrachtete er sein Gesicht im Spiegel. Er erschauderte. Dann zog er vorsichtig den Motorradhelm über den Kopf, löschte das Licht und verließ das Zimmer, barfuß, wie er gekommen war.

*

Fünf Minuten nach neun stellte Gustaf Wetterstedt den Ton des Fernsehers leise und rief seine Mutter an. Es war eine feste Gewohnheit. Seit er vor mehr als fünfundzwanzig Jahren als Justizminister abgetreten war und alle politischen Ämter niedergelegt hatte, verfolgte er die Nachrichtensendungen im Fernsehen mit Unlust und Widerwillen. Er konnte sich nicht damit abfinden, daß er nicht mehr selbst beteiligt war. In den vielen Jahren als Minister und Persönlichkeit im Zentrum der Öffentlichkeit war er mindestens einmal pro Woche im Fernsehen zu sehen gewesen. Er hatte dafür gesorgt, daß jeder Auftritt von einer Sekretärin auf Video aufgenommen wurde. Jetzt standen die Kassetten in seinem Arbeitszimmer und bedeckten eine ganze Wand. Es kam vor, daß er sie sich von neuem ansah. Es war für ihn eine Quelle ständiger Befriedigung, zu merken, daß er in den vielen Jahren als Justizminister nicht einmal angesichts einer unerwarteten oder verfänglichen Frage seitens eines böswilligen Journalisten die Fassung verloren hatte. Mit einem Gefühl ungehemmter Verachtung konnte er sich noch immer daran erinnern, wie manche seiner Kollegen sich vor den Fernsehjournalisten gefürchtet hatten. Allzuoft hatten sie auch angefangen zu stammeln und sich in Widersprüche verwickelt, die sie hinterher nie mehr ausräumen konnten. Aber ihm war das nie passiert. Er war ein Mensch, den niemand in eine Falle locken konnte. Die Journalisten hatten ihn nie besiegt. Sie waren auch seinen Geheimnissen nie auf die Spur gekommen.

Er hatte den Fernseher um neun Uhr eingeschaltet, um die einleitende Nachrichtenübersicht zu sehen. Dann hatte er den Ton abgestellt. Er zog das Telefon zu sich und rief seine Mutter an. Sie war sehr jung gewesen, als sie ihn geboren hatte. Jetzt war sie vierundneunzig Jahre alt, klar im Kopf, voller unverbrauchter Energie. Sie wohnte allein in einer großen Wohnung in der Stockholmer Innenstadt. Jedesmal, wenn er den Hörer abnahm und die Nummer wählte, hoffte er, sie würde nicht abnehmen. Weil er selbst über siebzig war, hatte er angefangen zu befürchten, sie könnte ihn überleben. Nichts wünschte er sich mehr, als daß sie stürbe. Dann wäre er allein übrig. Er müßte sie nicht mehr anrufen, er würde bald sogar vergessen haben, wie sie aussah.

Es klingelte am anderen Ende. Während er wartete, betrachtete er den tonlosen Nachrichtensprecher. Nach dem vierten Klingeln begann er zu hoffen, daß sie endlich gestorben sei. Dann hörte er ihre Stimme. Er machte seine Stimme weich, als er mit ihr sprach. Er fragte, wie es ihr gehe, wie ihr Tag gewesen sei. Wo er nun einsehen mußte, daß sie noch immer lebte, wollte er das Gespräch so kurz wie möglich halten.

Er beendete das Gespräch und blieb mit der Hand auf dem Telefonhörer sitzen. Sie stirbt nicht, dachte er. Sie stirbt nicht, es sei denn, ich schlage sie tot.

Er blieb in dem stillen Zimmer sitzen. Nur das Rauschen des Meeres war zu hören und ein einsames Moped, das in der Nähe vorüberfuhr. Er erhob sich vom Sofa und trat an das große Erkerfenster, das aufs Meer hinausging. Die Dämmerung war schön und sehr stimmungsvoll. Der Strand unterhalb seines Hauses war leer und verlassen. Die Menschen hocken vor ihren Fernsehapparaten, dachte er. Früher saßen sie einmal da und sahen, wie ich den Nachrichtenreportern an die Kehle ging. Ich war Justizminister. Ich hätte Ministerpräsident sein sollen. Aber ich bin es nie geworden.

Er zog die Gardinen vor und achtete sorgfältig darauf, daß kein Spalt offenblieb. Obwohl er versuchte, in seinem Haus unmittelbar östlich von Ystad so anonym wie möglich zu leben, kam es vor, daß Neugierige ihn beobachteten. Obwohl fünfundzwanzig Jahre seit seinem Abschied vergangen waren, war er noch nicht ganz vergessen. Er ging in die Küche und goß sich aus einer Thermoskanne eine Tasse Kaffee ein. Er hatte die Kanne Ende der sechziger Jahre bei einem offiziellen Besuch in Italien gekauft. Er erinnerte sich vage daran, daß es darum gegangen war, die Intensivierung der Bemühungen zu diskutieren, die Ausbreitung des Terrorismus in Europa zu verhindern. Überall in seinem Haus fanden sich Erinnerungen an das Leben, das er einst geführt hatte. Er hatte schon oft daran gedacht, alles wegzuwerfen. Doch am Ende war ihm selbst diese Anstrengung sinnlos vorgekommen.

Mit der Kaffeetasse ging er zurück zum Sofa. Er blieb im Dunkeln sitzen und dachte an den vergangenen Tag. Am Vormittag hatte er Besuch von einer Journalistin von einer der großen Monatszeitungen gehabt, die an einer Reportageserie über Prominente und ihr Pensionärsdasein arbeitete. Warum sie beschlossen hatte, ihn zu besuchen, war ihm nicht klargeworden. Sie wurde von einem Fotografen begleitet, und sie machten draußen am Strand und im Haus Bilder. Er hatte sich vorher dafür entschieden, als ein älterer, von Milde und Versöhnlichkeit geprägter Mann aufzutreten. Er hatte sein jetziges Leben als sehr glücklich dargestellt. Er lebe in größter Abgeschiedenheit, um meditieren zu können, und mit gespielter Verlegenheit hatte er sich entlocken lassen, daß er darüber nachdenke, ob er vielleicht seine Memoiren schreiben solle. Die Journalistin, die um die Vierzig war, zeigte sich beeindruckt und war voll untertänigen Respekts. Hinterher hatte er sie und den Fotografen zu ihrem Wagen begleitet und ihnen nachgewinkt, als sie fuhren.

Mit Genugtuung dachte er daran, daß er während des ganzen Interviews vermieden hatte, ein einziges wahres Wort zu sagen. Das war auch eins der wenigen Dinge, die ihn noch interessierten. Zu betrügen, ohne entlarvt zu werden. Schein und Illusionen zu verbreiten. Nach seinen vielen Jahren als Politiker hatte er eingesehen, daß alles, was am Ende übrigblieb, die Lüge war. Die Wahrheit, verkleidet als Lüge, oder die Lüge, verkleidet als Wahrheit.

Langsam trank er seinen Kaffee. Das Gefühl des Wohlbehagens nahm zu. Die Abende und die Nächte waren seine beste Zeit. Da verflüchtigten sich die Gedanken, die Gedanken an all das, was einmal gewesen, und alles, was verlorengegangen war. Das Wichtigste hatte ihm indessen keiner rauben können. Sein letztes Geheimnis, das niemand außer ihm selbst kannte.

Manchmal konnte er an sich selbst wie an ein Bild in einem Spiegel denken, der zugleich konvex und konkav war. Als Mensch hatte er die gleiche Doppeldeutigkeit. Niemand hatte jemals etwas anderes gesehen als die Oberfläche, den tüchtigen Juristen, den geachteten Justizminister, den sanften Pensionär, der am schonischen Strand entlangstreifte. Niemand hatte ahnen können, daß er sein eigener Doppelgänger war. Er hatte Königen und Präsidenten die Hand geschüttelt, er hatte sich mit einem Lächeln verneigt, aber in seinem Kopf hatte er gedacht, wenn ihr wüßtet, wer ich eigentlich bin und was ich von euch denke. Wenn er vor den Fernsehkameras stand, hatte er stets den Gedanken – wenn ihr nur wüßtet, wer ich bin und was ich von euch denke – im äußersten Winkel seines Bewußtseins gehabt. Aber niemand hatte das jemals wahrgenommen. Sein Geheimnis: daß er die Partei, die er vertrat, die Ansichten, die er verteidigte, die meisten Menschen, denen er begegnete, haßte und verachtete. Sein Geheimnis würde verborgen bleiben bis zu seinem Tod. Er hatte die Welt durchschaut, ihre ganze Erbärmlichkeit und die Sinnlosigkeit des Daseins erkannt. Aber niemand wußte um seine Einsicht, und so würde es bleiben. Er hatte nie das Bedürfnis verspürt, das, was er gesehen und begriffen hatte, anderen mitzuteilen.

Er verspürte ein wachsendes Wohlgefühl angesichts dessen, was ihn erwartete. Am nächsten Abend würden seine Freunde um kurz nach neun in dem schwarzen Mercedes mit den getönten Spiegelfenstern zu seinem Haus kommen. Sie würden direkt in seine Garage fahren, und er würde ihren Besuch im Wohnzimmer hinter vorgezogenen Gardinen erwarten, genau wie jetzt. Seine Erwartung steigerte sich sofort, als er sich vorstellte, wie das Mädchen, das sie diesmal lieferten, aussehen würde. Er hatte bemängelt, daß es in der letzten Zeit allzu viele Blondinen gewesen waren. Einige waren auch zu alt, über zwanzig. Jetzt wünschte er sich eine jüngere, am liebsten ein Mischlingsmädchen. Seine Freunde würden im Keller warten, wo er einen Fernsehapparat aufgestellt hatte, während er das Mädchen in sein Schlafzimmer mitnahm. Vor dem Morgengrauen wären sie wieder fort, und er würde schon wieder von dem Mädchen phantasieren, mit dem sie in der Woche danach kommen sollten. Der Gedanke an den morgigen Tag erregte ihn so, daß er vom Sofa aufstand und in sein Arbeitszimmer ging. Bevor er das Licht anmachte, zog er die Gardinen vor. Einen kurzen Augenblick meinte er, unten am Strand den Schatten eines Menschen zu erkennen. Er nahm die Brille ab und blinzelte. Es kam vor, daß späte Nachtwanderer sich genau unterhalb seines Grundstücks aufhielten. Bei verschiedenen Gelegenheiten hatte er sich auch genötigt gesehen, die Polizei in Ystad anzurufen und sich über Jugendliche zu beschweren, die am Strand Feuer machten und lärmten. Er hatte ein gutes Verhältnis zur Polizei in Ystad. Sie kamen immer sofort und verjagten die Ruhestörer. Häufig dachte er daran, daß er sich nie hatte vorstellen können, welche Kenntnisse und Kontakte er dadurch bekommen sollte, daß er Justizminister war. Er hatte nicht nur gelernt, die spezielle Mentalität zu verstehen, die bei der schwedischen Polizei herrschte. Er hatte sich auch an strategischen Punkten in der schwedischen Rechtsmaschinerie methodisch Freunde geschaffen. Doch ebenso wichtig waren all die Kontakte, die er in der kriminellen Unterwelt bekommen hatte. Es gab intelligente Verbrecher, sowohl einzelne Individuen als auch Führer großer Verbrechersyndikate, die er sich zu Freunden gemacht hatte. Auch wenn sich in den fünfundzwanzig Jahren seit seinem Abschied vieles verändert haben mochte, hatte er noch immer viel Freude an seinen alten Kontakten. Nicht zuletzt an den Freunden, die dafür sorgten, daß er jede Woche Besuch von einem Mädchen im passenden Alter bekam.

Der Schatten am Strand war Einbildung gewesen. Er zog die Gardine zurecht und schloß eins der Fächer des Schreibtischs auf, den er von seinem Vater geerbt hatte, dem gefürchteten Jura-Professor. Er holte eine wertvolle und schön verzierte Mappe hervor und schlug sie auf dem Schreibtisch vor sich auf. Langsam, fast andächtig blätterte er sich durch seine Sammlung pornografischer Bilder aus den frühesten Jahren der Fotokunst. Sein ältestes Bild war eine Rarität, eine Daguerreotypie aus dem Jahre 1855, die er in Paris gekauft hatte. Das Bild stellte eine nackte Frau dar, die einen Hund umarmte. Seine Sammlung war in der exklusiven, doch der Umwelt unbekannten Schar von Männern, die sein Interesse teilten, wohlbekannt. Seine Sammlung von Bildern von Lecadre aus den 1890er Jahren wurde nur von der eines greisen Stahlwerksmagnaten aus dem Ruhrgebiet übertroffen. Langsam blätterte er die plastikverschweißten Seiten des Albums durch. Am längsten verweilte er bei den Seiten, auf denen die Modelle jung waren und man an ihren Augen sehen konnte, daß sie unter dem Einfluß von Drogen standen. Er hatte es oft bereut, daß er selbst nicht schon früher angefangen hatte, sich dem Fotografieren zu widmen. Hätte er das getan, könnte er heute im Besitz einer einzigartigen Sammlung sein.

Nachdem er das Album durchgeblättert hatte, verschloß er es wieder im Schreibtisch. Seinen Freunden hatte er das Versprechen abgenommen, nach seinem Tod die Bilder einem Antiquitätenhändler in Paris anzubieten, der auf derartige Verkaufsaufträge spezialisiert war. Das Geld sollte dem Fonds für junge Juristen zugute kommen, den er bereits eingerichtet hatte, der jedoch erst bei seinem Tod der Öffentlichkeit präsentiert werden sollte.

Er knipste die Schreibtischlampe aus und blieb in dem dunklen Zimmer sitzen. Das Rauschen vom Meer war sehr schwach. Wieder glaubte er, ein Moped in der Nähe vorüberfahren zu hören. Es fiel ihm immer noch schwer, sich seinen eigenen Tod vorzustellen, obwohl er schon über siebzig war. Bei zwei Gelegenheiten hatte er auf Reisen in die USA die Erlaubnis erwirkt, anonym bei Hinrichtungen anwesend zu sein, das eine Mal bei einer Hinrichtung auf dem elektrischen Stuhl, das andere Mal in der schon damals sehr seltenen Gaskammer. Es war ein sonderbar lustbetontes Erlebnis gewesen. Doch seinen eigenen Tod konnte er sich nicht vorstellen. Er verließ das Arbeitszimmer und goß sich an der Hausbar im Wohnzimmer ein Glas Likör ein. Die Uhr ging bereits auf Mitternacht zu. Ein kurzer Spaziergang zum Meer hinunter war das einzige, was er noch vor sich hatte, bevor er zu Bett gehen würde. Er zog im Flur eine Jacke an, stieg in seine abgetragenen Holzschuhe und verließ das Haus.

Draußen war es windstill. Sein Haus lag so einsam, daß er keine Lichter von Nachbarn sehen konnte. In einiger Entfernung sausten die Autos auf der Straße nach Kåseberga vorüber. Er folgte dem Pfad durch den Garten hinunter zu der verschlossenen Pforte, die zum Strand führte. Zu seiner Verärgerung entdeckte er, daß die Lampe, die auf einem Mast neben der Pforte befestigt war, defekt war. Der Strand erwartete ihn. Er suchte seine Schlüssel und schloß die Pforte auf. Er ging das kurze Stück zum Strand hinunter und stellte sich direkt an die Wasserlinie. Das Meer war ruhig. Weit draußen am Horizont sah er die Lichter eines Schiffes, das nach Westen fuhr. Er knüpfte den Hosenschlitz auf und pinkelte ins Wasser, während er gleichzeitig von dem Besuch phantasierte, den er am folgenden Tag bekommen würde.

Ohne etwas gehört zu haben, wußte er plötzlich, daß jemand hinter ihm stand. Er erstarrte und spürte, wie die Angst ihn überfiel. Dann drehte er sich ruckartig um.

Der Mann, der dort stand, ähnelte einem Tier. Abgesehen von einer kurzen Hose war er nackt. Mit einem plötzlichen, hysterischen Entsetzen blickte er in das Gesicht des Mannes. Er konnte nicht erkennen, ob es entstellt oder hinter einer Maske verborgen war. In der einen Hand hielt der Mann eine Axt. Verwirrt dachte er, daß die Hand um den Axtschaft sehr klein war, daß der Mann ihn an einen Zwerg erinnerte.

Dann schrie er auf und begann wegzulaufen, zurück zur Gartenpforte.

Er starb im selben Moment, in dem die Schneide der Axt sein Rückgrat in zwei Teile spaltete, gerade unterhalb der Schultern. Er merkte auch nicht mehr, wie der Mann, der vielleicht ein Tier war, niederkniete, einen Schnitt über seine Stirn zog und mit einem einzigen mächtigen Ruck den größeren Teil der Kopfhaut und des Haars von seinem Schädel riß.

Die Uhr hatte gerade Mitternacht überschritten.

Es war Dienstag, der 21.Juni.

Ein einsames Moped startete irgendwo in der Nähe. Kurz darauf verklang das Motorgeräusch.

Alles war wieder sehr still.

2

Gegen zwölf Uhr am 21.Juni verschwand Kurt Wallander aus dem Polizeipräsidium in Ystad. Damit niemand merkte, daß er sich entfernte, verließ er seinen Arbeitsplatz durch den Garageneingang. Dann setzte er sich in seinen Wagen und fuhr zum Hafen hinunter. Weil es ein heißer Tag war, hatte er sein Jackett über dem Schreibtischstuhl hängen lassen. Für diejenigen, die ihn während der nächsten Stunden suchten, war dies ein Zeichen, daß er trotz allem noch im Hause sein mußte. Wallander parkte am Theater. Dann ging er auf die innere Pier hinaus und setzte sich auf die Bank neben der rotgestrichenen Baracke des Seenotrettungsdienstes. Er hatte einen seiner Kollegblocks mitgenommen. Als er anfangen wollte zu schreiben, bemerkte er, daß er vergessen hatte, einen Bleistift einzustecken. Sein erster verärgerter Impuls war, den Schreibblock ins Hafenbecken zu werfen und alles zu vergessen. Doch er sah ein, daß das unmöglich war. Seine Kollegen würden ihm das nicht verzeihen.

Sie hatten ihn ungeachtet seiner Proteste dazu ausersehen, in ihrem Namen eine Rede zu halten, wenn sie um drei Uhr Björk verabschieden würden, der an diesem Tag als Polizeipräsident von Ystad abtrat.

Wallander hatte noch nie zuvor eine Rede gehalten. Am nächsten war er einer Rede bei den unzähligen Pressekonferenzen gekommen, die er anläßlich verschiedener Verbrechensermittlungen hatte abhalten müssen.

Aber wie dankte man einem Polizeipräsidenten, der aufhörte? Wofür dankte man eigentlich? Gab es überhaupt etwas, wofür sie dankbar sein mußten? Am liebsten hätte Wallander über seine Besorgnis und seine Ängste angesichts anscheinend planloser Umorganisierungen und Kürzungen gesprochen, die die Polizei in immer größerem Umfang betrafen.

Er hatte das Präsidium verlassen, um in Ruhe darüber nachzudenken, was er sagen wollte. Am Tag zuvor hatte er bis tief in die Nacht an seinem Küchentisch gesessen, ohne daß ihm eine Erleuchtung gekommen war. Doch jetzt mußte er sich etwas einfallen lassen. In knapp drei Stunden würden sie zusammenkommen und Björk, der am folgenden Tag in Malmö als Chef des Ausländerkommissariats der Provinzverwaltung anfangen würde, ihr Geschenk überreichen. Er stand auf und ging die Pier entlang zum Hafencafé. Die Fischkutter wiegten sich in ihrer Vertäuung. Wallander erinnerte sich zerstreut daran, wie er vor sieben Jahren dabeigewesen war, als eine Leiche aus dem Hafenbecken gefischt wurde. Doch er wies das Erinnerungsbild von sich. Die Rede an Björk war im Augenblick wichtiger. Eine der Kellnerinnen lieh ihm einen Bleistift. Er setzte sich mit einer Tasse Kaffee an einen Tisch im Freien und zwang sich, ein paar Stichworte für seine Rede an Björk niederzuschreiben. Um ein Uhr hatte er eine halbe Seite zusammen. Mürrisch betrachtete er das Resultat. Aber er wußte, daß er es nicht besser konnte. Er winkte der Kellnerin, die kam und ihm nachschenkte.

»Der Sommer läßt auf sich warten«, sagte er.

»Wenn er überhaupt noch kommt«, antwortete die Kellnerin.

Abgesehen von der unmöglichen Rede für Björk war Wallander in guter Stimmung. In ein paar Wochen würde er Urlaub machen. Es gab vieles, worüber er sich freuen konnte. Der Winter war lang und nervenaufreibend gewesen. Er spürte, daß er wirklich Erholung nötig hatte.

Sie versammelten sich um drei in der Kantine des Polizeipräsidiums, und Wallander hielt seine Rede für Björk. Danach überreichte Svedberg eine neue Angelrute, Ann-Britt Höglund einen Blumenstrauß. Wallander war es gelungen, seine dürftige Rede dadurch aufzubessern, daß er, einer Augenblickseingebung folgend, einige Episoden über gemeinsame Erlebnisse mit Björk erzählte. Es weckte große Heiterkeit, als er daran erinnerte, daß sie einmal in eine Jauchegrube gefallen waren, als ein Baugerüst zusammenbrach. Nachher tranken sie Kaffee und aßen Torte. Björk hatte in seiner Dankesrede seiner Nachfolgerin Glück gewünscht. Sie hieß Lisa Holgersson und kam aus einem der größeren Polizeidistrikte in Småland. Sie würde nach der Sommerpause ihren Dienst antreten. Bis auf weiteres war Hansson stellvertretender Polizeipräsident in Ystad. Als die Zeremonie vorbei und Wallander in sein Zimmer zurückgekehrt war, klopfte Martinsson an seine halboffene Tür. »Das war eine schöne Rede«, sagte er. »Ich wußte gar nicht, daß du so etwas kannst.«

»Das kann ich auch nicht«, erwiderte Wallander. »Es war eine sehr schlechte Rede. Das weißt du genausogut wie ich.«

Martinsson hatte sich vorsichtig in Wallanders wackeligen Besucherstuhl gesetzt. »Ich frage mich, wie es mit einem weiblichen Chef gehen wird«, sagte er.

»Warum sollte es nicht gutgehen?« antwortete Wallander. »Die ganzen Kürzungen sind viel schlimmer.«

»Genau deshalb bin ich gekommen. Es gehen Gerüchte um, daß die Dienstbereitschaft in Ystad in den Nächten auf Sonntag und Montag gestrichen werden soll.«

Wallander betrachtete Martinsson ungläubig. »Das geht natürlich nicht«, sagte er. »Wer soll denn dann die Arrestanten bewachen, die wir vielleicht haben?«

»Das Gerücht sagt, daß diese Aufgabe privaten Wachgesellschaften übertragen werden soll.«

»Wachgesellschaften?«

»Das habe ich gehört.«

Wallander schüttelte den Kopf. Martinsson stand auf.

»Ich dachte, du solltest davon wissen«, sagte er. »Begreifst du, was mit der Polizei passiert?«

»Nein«, sagte Wallander. »Und das kannst du als eine ebenso aufrichtige wie erschöpfende Antwort ansehen.«

Martinsson zögerte noch, den Raum zu verlassen.

»Ist noch etwas?«

Martinsson zog ein Stück Papier aus der Tasche. »Wie du weißt, ist Fußball-Weltmeisterschaft. 2:2 gegen Kamerun. Du hattest 5:0 für Kamerun getippt. Damit bist du letzter.«

»Wie kann man denn letzter werden? Entweder tippt man richtig oder falsch!«

»Wir führen eine Statistik, die zeigt, wie wir im Verhältnis zueinander stehen.«

»Herrgott! Und wozu soll das gut sein?«

»Einer der Ordnungspolizisten hat als einziger 2:2 getippt«, sagte Martinsson und überhörte Wallanders Frage. »Jetzt geht es um das nächste Spiel. Schweden gegen Rußland.«

Wallander war gänzlich uninteressiert an Fußball. Dagegen war er verschiedentlich zu Handballspielen der Mannschaft von Ystad gegangen, die zeitweilig zu den besten in Schweden gehörte. In der letzten Zeit hatte er doch nicht umhin gekonnt zu bemerken, wie die ganze Nation ihre gesammelte Aufmerksamkeit auf eine einzige Sache richtete: die Fußball-Weltmeisterschaft. Er konnte weder den Fernseher einschalten noch eine Zeitung aufschlagen, ohne auf endlose Spekulationen über das mögliche Abschneiden der schwedischen Mannschaft zu stoßen. Zugleich hatte er eingesehen, daß er sich dem internen Tippwettbewerb der Polizei nicht einfach entziehen konnte. Das würde man als Arroganz auslegen. Er zog das Portemonnaie aus der Gesäßtasche.

»Was kostet es?«

»Einhundert Kronen. Wie beim letzten Mal.«

Er reichte Martinsson den Schein, und Martinsson machte ein Kreuz auf seiner Liste.

»Und jetzt soll ich das Ergebnis tippen?«

»Schweden gegen Rußland. Wie geht es aus?«

»4:4.«

»So viele Tore fallen im Fußball sehr selten«, sagte Martinsson verwundert. »Das ist eher ein Eishockey-Resultat.«

»Dann sagen wir, 3:1 für Rußland. Geht das?«

Martinsson schrieb. »Wir können vielleicht das Brasilienspiel gleich mitnehmen«, fuhr er fort.

»3:0 für Brasilien«, sagte Wallander schnell.

»Du hast keine besonders hohen Erwartungen an Schweden«, sagte Martinsson.

»Jedenfalls nicht im Fußball«, sagte Wallander und gab ihm noch einen Hunderter.

Als Martinsson gegangen war, dachte Wallander nach über das, was er gehört hatte. Doch dann wischte er die Gedanken irritiert beiseite. Er würde noch früh genug erfahren, was daran stimmte und was nicht. Es war halb fünf geworden. Wallander griff zu einer Aktenmappe mit dem Ermittlungsmaterial über die organisierte Ausfuhr gestohlener Autos in die früheren Oststaaten. Er beschäftigte sich bereits seit mehreren Monaten mit dieser Ermittlung. Bisher hatte die Polizei erst Teile der weitverzweigten Aktivitäten aufgedeckt, und er ahnte, daß die Ermittlung ihn noch viele Monate verfolgen würde. Während seines Urlaubs würde Svedberg die Verantwortung übernehmen, und Wallander vermutete stark, daß in seiner Abwesenheit sehr wenig geschehen würde.

Ann-Britt Höglund klopfte und kam herein. Sie hatte eine schwarze Baseballmütze auf dem Kopf. »Wie sehe ich aus?« fragte sie.

»Wie eine Touristin«, antwortete Wallander.

»So sollen die neuen Uniformmützen der Polizei sein. Du mußt dir noch das Wort Polizei oberhalb des Schirms vorstellen. Ich habe Bilder gesehen.«

»So eine kommt mir nie auf den Kopf«, sagte Wallander. »Man sollte vielleicht froh sein, daß man nicht mehr zur Ordnungspolizei gehört.«

»Eines Tages entdecken wir vielleicht, daß Björk ein ausgezeichneter Chef war«, sagte sie. »Ich fand gut, was du gesagt hast.«

»Ich weiß, daß es keine gute Rede war«, sagte Wallander und merkte, daß seine Irritation wuchs. »Aber ihr seid selbst schuld, weil ihr so wenig Urteilsvermögen hattet, mich auszuwählen.«

Ann-Britt Höglund stand am Fenster und blickte hinaus. Wallander dachte, daß es ihr in sehr kurzer Zeit gelungen war, dem Ruf gerecht zu werden, der ihr vorausgeeilt war, als sie im Jahr zuvor nach Ystad kam. Auf der Polizeihochschule hatte sie großartige Anlagen für die polizeiliche Arbeit offenbart, und die hatten sich anschließend weiterentwickelt. Zu einem Teil hatte sie das Vakuum ausfüllen können, das Wallander empfunden hatte, nachdem Rydberg vor einigen Jahren gestorben war. Rydberg war der Polizeibeamte, von dem Wallander das meiste von dem, was er konnte, gelernt hatte. Manchmal dachte er, daß es jetzt seine Aufgabe war, Ann-Britt Höglund auf die gleiche Art und Weise anzuleiten.

»Was machen die Autos?« fragte sie.

»Sie werden gestohlen«, antwortete Wallander. »Diese Organisation scheint unglaublich verzweigt zu sein.«

»Meinst du, wir können sie hochnehmen?«

»Wir kriegen sie«, erwiderte Wallander. »Früher oder später. Dann gibt es ein paar Monate Pause. Und danach fängt es wieder von vorne an.«

»Aber es hört nie auf?«

»Es hört nie auf. Ystad liegt, wo es liegt. Zweihundert Kilometer von hier, jenseits der Ostsee, gibt es eine unendliche Anzahl von Menschen, die haben wollen, was wir haben. Das Problem ist nur, daß sie nicht das Geld haben, dafür zu bezahlen.«

»Ich frage mich, wieviel Diebesgut mit jeder Fähre ausgeführt wird«, sagte sie nachdenklich.

»Es ist wohl besser, wenn wir es nicht wissen«, antwortete Wallander.

Sie holten sich beide Kaffee. Ann-Britt Höglund würde schon in dieser Woche ihren Urlaub antreten. Wallander wußte, daß sie ihn in Ystad verbringen würde, weil ihr Mann, der als Monteur ständig in der ganzen Welt herumreiste, sich in Saudi-Arabien befand.

»Was machst du selbst?« fragte sie, als sie angefangen hatten, über die bevorstehenden Ferien zu sprechen.

»Ich fahre nach Skagen«, sagte Wallander.

»Mit der Frau aus Riga?« fragte Ann-Britt Höglund mit einem Lächeln.

Wallander legte erstaunt die Stirn in Falten. »Wieso weißt du etwas von ihr?«

»Das tun doch alle. Ist dir das nicht klar? Man könnte sagen, daß es sich um das Resultat einer ständigen internen Ermittlung unter uns Polizisten handelt.«

Wallander war wirklich überrascht. Er hatte nie jemandem von Baiba erzählt, die er bei einer Ermittlung vor einigen Jahren kennengelernt hatte. Sie war die Witwe eines ermordeten lettischen Polizisten. Weihnachten vor nun bald anderthalb Jahren war sie in Ystad gewesen. Zu Ostern hatte Wallander sie in Riga besucht. Aber er hatte nie von ihr gesprochen. Er hatte sie keinem seiner Kollegen vorgestellt. Jetzt fragte er sich plötzlich, warum er es nicht getan hatte. Auch wenn ihr Verhältnis immer noch auf tönernen Füßen stand, hatte sie ihn aus der Melancholie herausgeholt, die sein Leben nach der Scheidung von Mona beherrscht hatte. »Ja«, sagte er. »Wir fahren zusammen nach Dänemark. Für den Rest des Sommers werde ich mich um meinen Vater kümmern.«

»Und Linda?«

»Sie hat vor einer Woche angerufen und gesagt, sie wolle einen Theaterkursus in Visby besuchen.«

»Ich dachte, sie wollte Polsterei lernen?«

»Das habe ich auch geglaubt. Aber jetzt hat sie sich in den Kopf gesetzt, zusammen mit einer Freundin eine Art Theateraufführung zu machen.«

»Das klingt doch spannend?«

Wallander nickte zweifelnd. »Ich hoffe, sie kommt im Juli her«, sagte er. »Ich habe sie lange nicht gesehen.«

Sie trennten sich vor Wallanders Tür. »Komm und besuch mich im Sommer«, sagte sie. »Mit oder ohne Frau aus Riga. Mit oder ohne Tochter.«

»Sie heißt Baiba«, sagte Wallander. Er versprach, sie zu besuchen.

Anschließend saß Wallander eine gute Stunde über die Papiere auf seinem Tisch gebeugt. Vergeblich rief er zweimal bei der Polizei in Göteborg an, um mit einem Kommissar zu sprechen, der dort oben an der gleichen Ermittlung arbeitete. Um Viertel vor sechs klappte er die Mappe zu und stand auf. Er hatte beschlossen, an diesem Abend auswärts zu essen. Er drückte seinen Bauch und stellte fest, daß er weiter abnahm. Baiba hatte darüber geklagt, daß er zu dick sei. Danach hatte er keine Probleme damit gehabt, weniger zu essen. Ein paarmal hatte er sich auch in einen Trainingsanzug gequält und gejoggt, obgleich er es langweilig fand.

Er zog die Jacke an und nahm sich vor, am selben Abend einen Brief an Baiba zu schreiben. Als er den Raum verlassen wollte, klingelte das Telefon. Er zögerte einen Moment lang, doch dann ging er zum Schreibtisch und nahm den Hörer ab.

Es war Martinsson. »Gute Rede, die du gehalten hast«, sagte er. »Björk wirkte aufrichtig gerührt.«

»Das hast du schon gesagt«, entgegnete Wallander. »Was willst du? Ich bin auf dem Weg nach Hause.«

»Ich habe gerade einen Anruf bekommen, der ein bißchen sonderbar war. Ich wollte mal hören, was du dazu meinst.«

Wallander wartete ungeduldig auf die Fortsetzung.

»Ein Bauer von einem Hof in der Nähe von Marsvinsholm hat angerufen. Er behauptete, eine Frau führe sich sonderbar in seinem Rapsfeld auf.«

»Ist das alles?«

»Ja.«

»Eine Frau, die sich sonderbar in einem Rapsfeld aufführt? Was hat sie denn gemacht?«

»Wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat sie nichts gemacht. Er fand es komisch, daß sie sich überhaupt draußen im Raps aufhielt.«

Wallander brauchte nicht nachzudenken, bevor er antwortete. »Schick eine Streife hin. Das ist deren Sache.«

»Das Problem ist, daß im Moment alle im Einsatz sind. Wir hatten fast gleichzeitig zwei Verkehrsunfälle. Einen bei der Einfahrt nach Svarte. Den anderen vor dem Continental.«

»Ernste?«

»Keine schwereren Personenschäden. Aber es ist offenbar ein schreckliches Durcheinander.«

»Sie können doch nach Marsvinsholm rausfahren, wenn sie wieder frei sind?«

»Dieser Bauer wirkte beunruhigt. Ich weiß nicht, wie ich es besser ausdrücken soll. Wenn ich nicht meine Kinder abholen müßte, würde ich selbst hinfahren.«

»Dann fahre ich wohl hin«, sagte Wallander. »Wir treffen uns im Flur, dann kannst du mir den Namen und die Wegbeschreibung geben.«

Ein paar Minuten später verließ Wallander in seinem Wagen das Präsidium. Er bog nach links ab und nahm im Kreisverkehr die Straße in Richtung Malmö. Auf dem Beifahrersitz lag der Zettel, den Martinsson geschrieben hatte. Der Bauer hieß Salomonsson, und Wallander kannte den Weg. Als er auf die E 65 kam, kurbelte er das Seitenfenster herunter. Die gelben Rapsfelder wogten zu beiden Seiten der Straße. Er konnte sich nicht erinnern, wann es ihm zuletzt so gutgegangen war wie jetzt. Er schob eine Kassette mit Figaros Hochzeit ein, auf der Barbara Hendricks die Susanna sang, und dachte an Baiba, die er bald in Kopenhagen treffen würde. Bei der Abfahrt nach Marsvinsholm bog er nach links ab, fuhr am Schloß und der Schloßkirche vorbei und bog noch einmal nach links ab. Er warf einen Blick auf Martinssons Wegbeschreibung und bog auf eine schmale Straße ein, die direkt zwischen die Äcker hinausführte. In der Ferne konnte er das Meer erkennen.

Salomonssons Haus war ein gut gepflegtes altes schonisches Langhaus. Wallander stieg aus dem Wagen und blickte sich um. Wohin er auch sah, erstreckten sich die gelben Rapsfelder. Im selben Moment wurde die Tür des Hauses geöffnet. Der Mann, der auf der Treppe stand, war sehr alt. Er hatte ein Fernglas in der Hand. Wallander dachte, daß er sich das Ganze sicher eingebildet hatte. Es kam nur zu oft vor, daß einsame alte Menschen auf dem Land von ihren Phantasien dazu verleitet wurden, die Polizei anzurufen.

»Kurt Wallander von der Polizei in Ystad«, stellte er sich vor.

Der Mann auf der Treppe war unrasiert, und seine Füße steckten in kaputten Holzschuhen.

»Edvin Salomonsson«, sagte der Mann und streckte seine magere Hand aus.

»Erzählen Sie mal, was passiert ist«, sagte Wallander.

Der Mann zeigte auf das Rapsfeld rechts von seinem Haus. »Ich habe sie heute morgen entdeckt. Ich werde früh wach. Schon um fünf Uhr war sie da. Erst glaubte ich, es wäre ein Reh. Dann sah ich durchs Fernglas, daß es eine Frau war.«

»Was tat sie?«

»Sie stand da.«

»Nichts sonst?«

»Sie stand da und starrte.«

»Starrte auf was?«

»Wie soll ich das wissen?«

Wallander seufzte innerlich. Wahrscheinlich hatte der alte Mann ein Reh gesehen. Dann war seine Phantasie mit ihm durchgegangen. »Sie wissen nicht, wer sie ist?« fragte er.

»Ich habe sie noch nie gesehen. Wenn ich wüßte, wer sie ist, hätte ich doch wohl nicht die Polizei angerufen?«

Wallander nickte. »Sie haben sie heute morgen früh zum erstenmal gesehen. Aber Sie haben erst am späten Nachmittag bei der Polizei angerufen?«

»Man will doch nicht unnötig Wirbel machen«, antwortete der Mann einfach. »Die Polizei hat wohl auch so genug zu tun.«

»Sie haben sie durchs Fernglas gesehen. Sie befand sich draußen im Rapsfeld, und Sie haben sie noch nie gesehen. Was taten Sie dann?«

»Ich habe mich angezogen und bin rausgegangen, um ihr zu sagen, daß sie verschwinden soll. Sie hat ja den Raps niedergetrampelt.«

»Und was geschah da?«

»Sie lief weg.«

»Lief weg?«

»Sie versteckte sich im Raps. Duckte sich, so daß ich sie nicht sehen konnte. Zuerst dachte ich, sie wäre abgehauen. Dann entdeckte ich sie wieder im Fernglas. Das passierte wieder und wieder. Am Schluß hatte ich es satt und habe Sie angerufen.«

»Wann haben Sie sie zuletzt gesehen?«

»Gerade bevor ich anrief.«

»Was tat sie da?«

»Sie stand da und starrte.«

Wallander warf einen Blick hinaus aufs Feld. Er sah nichts als den wogenden Raps.

»Der Polizist, mit dem Sie gesprochen haben, sagte, Sie hätten beunruhigt gewirkt.«

»Was macht ein Mensch in einem Rapsfeld? Da stimmt doch irgendwas nicht.«

Wallander wollte das Gespräch so schnell wie möglich beenden. Ihm war jetzt klar, daß der alte Mann sich etwas eingebildet hatte. Er nahm sich vor, am nächsten Morgen den Sozialdienst einzuschalten. »Da kann ich nicht viel machen«, sagte er. »Sie ist bestimmt schon verschwunden. Und es gibt keinen Grund mehr, sich Sorgen zu machen.«

»Sie ist aber nicht verschwunden. Ich kann sie sehen.«

Wallander drehte sich rasch um und blickte in die Richtung, in die Salomonsson zeigte.

Die Frau befand sich ungefähr fünfzig Meter entfernt im Rapsfeld. Ihr Haar war sehr dunkel. Es stach scharf gegen den gelben Raps ab.

»Ich rede mit ihr«, sagte Wallander. »Warten Sie hier.«

Er holte ein Paar Stiefel aus dem Kofferraum seines Wagens. Dann ging er mit einem Gefühl der Unwirklichkeit zum Rapsfeld hinüber. Die Frau stand vollkommen unbeweglich und betrachtete ihn. Als er näher kam, sah er, daß sie nicht nur dunkles Haar hatte, sondern auch dunkle Haut. Er blieb am Rand des Feldes stehen, hob eine Hand und versuchte, sie zu sich zu winken. Sie stand nach wie vor vollkommen unbeweglich. Obwohl sie noch immer weit von ihm entfernt war und der schwankende Raps von Zeit zu Zeit ihr Gesicht verdeckte, ahnte er, daß sie sehr schön war. Er rief ihr zu, sie solle zu ihm kommen. Als sie sich dennoch nicht rührte, tat er den ersten Schritt in den Raps. Sie verschwand sofort. Es ging so schnell, daß er an ein scheuendes Tier dachte. Gleichzeitig spürte er, daß er ärgerlich wurde. Er ging tiefer in das Rapsfeld hinein und spähte nach allen Seiten. Als er sie wieder entdeckte, hatte sie sich zur östlichen Ecke des Feldes hinbewegt. Damit sie ihm nicht wieder entkam, begann er zu laufen. Sie bewegte sich sehr schnell, und er merkte, daß ihm die Luft ausging. Als er sich ihr bis auf gut zwanzig Meter genähert hatte, befanden sie sich in der Mitte des Rapsfeldes. Er rief ihr zu stehenzubleiben.

»Polizei!« brüllte er. »Bleiben Sie stehen!«

Er begann, auf sie zuzugehen. Dann stoppte er abrupt. Alles ging jetzt sehr schnell. Plötzlich hob sie einen Plastikkanister über ihren Kopf und begann, eine farblose Flüssigkeit über ihr Haar, ihr Gesicht und ihren Körper zu gießen. Ihn durchfuhr der Gedanke, daß sie den die ganze Zeit getragen haben mußte. Er sah jetzt auch, daß sie sehr große Angst hatte.

Ihre Augen waren weit aufgerissen, und sie sah ihn ununterbrochen an.

»Polizei!« rief er. »Ich will nur mit Ihnen sprechen.«

Im gleichen Augenblick trieb ihm der Geruch von Benzin entgegen. Sie hatte plötzlich ein brennendes Feuerzeug in der Hand und hielt es an ihr Haar. Wallander schrie etwas, und im selben Moment loderte sie auf wie eine Fackel. Vor Schrecken gelähmt sah er, wie sie im Raps umhertaumelte, während das Feuer fauchend um ihren Körper aufflammte. Er konnte selbst hören, wie er schrie. Aber die brennende Frau war stumm. Hinterher konnte er sich nicht erinnern, sie überhaupt schreien gehört zu haben.

Als er versuchte, zu ihr zu laufen, explodierte das ganze Rapsfeld. Plötzlich war er von Rauch und Flammen umgeben. Er schlug die Hände vors Gesicht und lief, ohne zu wissen, in welche Richtung. Als er den Rand des Feldes erreichte, stolperte er und stürzte in den Graben. Er wandte sich um und sah sie noch ein letztes Mal, bevor sie fiel und aus seinem Blickfeld verschwand. Sie hatte die Arme in die Höhe gestreckt, als flehe sie um Gnade vor einer Waffe, die auf sie gerichtet war.

Das Rapsfeld brannte.

Irgendwo hinter sich hörte er Salomonsson brüllen.

Wallander erhob sich mit zitternden Beinen.

Dann wandte er sich ab und erbrach sich.

3

Später sollte sich Wallander an das brennende Mädchen im Rapsfeld erinnern, wie man sich mit äußerster Anstrengung an einen entlegenen Alptraum erinnert, den man am liebsten vergessen möchte. Obwohl er den ganzen Abend und bis tief in die Nacht eine zumindest äußere Ruhe zu bewahren schien, konnte er sich nachher an nichts als unwesentliche Einzelheiten erinnern. Martinsson, Hansson und vor allem Ann-Britt Höglund hatten sich über diese Unberührtheit gewundert. Aber sie hatten nicht durch den Abwehrschild hindurchsehen können, den er um sich errichtet hatte. In ihm herrschte ein Chaos wie in einem zusammengestürzten Haus.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!