Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

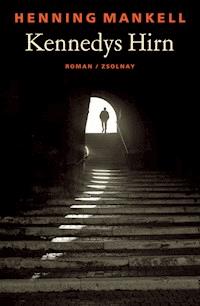

- Herausgeber: Zsolnay, Paul

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

An einem kalten Februartag wird ein Rettungsboot an die schwedische Küste getrieben. Darin liegen zwei Männer, beide tot, wie Kurt Wallander feststellt, beide ermordet. Die Spuren führen ihn nach Riga, wo er Baiba Liepa kennen lernt, die Frau eines ermordeten Polizisten, der zu viel wusste über die Verbrechen in seinem Land. Vorübergehend sind Wallanders Herzbeschwerden, der berufliche Stress und die Sorge um seine Tochter Linda in Stockholm nebensächlich, als er sich in Baiba verliebt. Sie hilft ihm bei seinen Ermittlungen, die ihn tief in ein perfides Komplott hineinführen. Unerschrocken kämpft er für die Gerechtigkeit, auch wenn er dabei mehr als einmal sein Leben riskiert ...

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 479

Veröffentlichungsjahr: 2012

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Sammlungen

Ähnliche

Zsolnay eBook

Henning Mankell

Hunde von Riga

Kriminalroman

Aus dem Schwedischen von Barbara Sirges und Paul Berf

Paul Zsolnay Verlag

Die Originalausgabe erschien erstmals 1992 unter dem Titel Hundarna i Riga im Ordfront Verlag, Stockholm.Die erste deutsche Ausgabe erschien 1993 in der edition q Verlags-GmbH, Berlin.ISBN 978-3-552-05607-7© Henning Mankell 1992Alle Rechte der deutschsprachigen Ausgabe© Paul Zsolnay Verlag Wien 2000/2012Unser gesamtes lieferbares Programm und viele andere Informationen finden Sie unter www.hanser-literaturverlage.de. Erfahren Sie mehr über uns und unsere Autoren auf www.facebook.com/ZsolnayDeuticke.

1

Am Morgen, kurz nach zehn, kam der Schnee.

Der Mann, der im Ruderhaus des Fischerbootes am Steuer stand, fluchte. Er hatte im Radio gehört, daß es schneien sollte, aber dennoch gehofft, die schwedische Küste zu erreichen, bevor das Unwetter über ihm hing. Wäre es am Abend vorher bei Hiddensee nicht zu einer Verspätung gekommen, hätte er jetzt bereits Ystad in Sichtweite gehabt und den Kurs ein paar Grad in östliche Richtung drehen können. So aber hatte er immer noch sieben Seemeilen vor sich, und falls der Schneesturm stärker wurde, würde er gezwungen sein beizudrehen, um auf bessere Sicht zu warten.

Er fluchte noch einmal. Mal wieder am falschen Ende gespart, dachte er. Ich hätte machen sollen, woran ich schon letzten Herbst gedacht hatte. Ich hätte mir eine neue Radaranlage kaufen sollen. Meine alte Decca ist einfach nicht mehr zuverlässig. Ich hätte eines dieser neuen, amerikanischen Modelle kaufen sollen. Aber ich war zu geizig und habe den Ostdeutschen nicht getraut. Ich war mir nicht sicher, ob sie mich nicht doch hereinlegen würden.

Es fiel ihm immer noch schwer zu begreifen, daß es keinen Staat namens DDR mehr gab, daß ein ganzes Volk, das ostdeutsche, aufgehört hatte zu existieren. Über Nacht hatte die Geschichte mit ihren alten Grenzlinien aufgeräumt. Jetzt gab es nur noch ein Deutschland, und im Grunde wußte niemand, welche Folgen es haben würde, wenn sich die beiden Bevölkerungen in einem gemeinsamen Alltag begegneten. Zu Anfang, als die Mauer in Berlin plötzlich gefallen war, hatte er sich Sorgen gemacht. Bedeutete die Wende nicht auch, daß ihm die Grundlage für seine eigene Tätigkeit entzogen wurde? Aber seine ostdeutschen Geschäftspartner hatten ihn beruhigt. Auf absehbare Zeit würde sich überhaupt nichts ändern. Vielleicht würden sich durch die Ereignisse sogar neue Chancen eröffnen?

Das Schneegestöber wurde dichter, und der Wind drehte auf Südsüdwest. Er zündete sich eine Zigarette an und goß Kaffee in eine Tasse, die in einem speziellen Halter neben dem Kompaß saß. Die Wärme im Ruderhaus brachte ihn ins Schwitzen. Der Geruch von Dieselöl stach ihm in der Nase. Er warf einen Blick in Richtung Maschinenraum. Auf der schmalen Pritsche dort unten sah er einen von Jakobssons Füßen. Durch ein Loch in der Wollsocke lugte der große Zeh hervor. Es ist wohl das beste, wenn er weiterschläft, dachte er. Sollten wir beidrehen müssen, wird er die Wache übernehmen, während ich mich ein paar Stunden ausruhe. Er nahm einen Schluck lauwarmen Kaffee und dachte wieder an den gestrigen Abend. Mehr als fünf Stunden hatten sie in dem kleinen, verfallenen Hafen an Hiddensees Ostseite warten müssen, bis der Lastwagen endlich klappernd in der Dunkelheit auftauchte und die Ware abholte. Weber hatte behauptet, sie hätten sich verspätet, weil der Lastwagen liegengeblieben sei. An und für sich konnte das durchaus stimmen. Der Lastwagen war ein altes, umgebautes sowjetisches Militärfahrzeug, und er hatte sich schon oft gewundert, daß diese Karre immer noch fuhr. Aber er traute Weber nicht. Auch wenn Weber ihn noch nie hereingelegt hatte, war er mißtrauisch. Es war eine Sicherheitsmaßnahme, die ihm notwendig erschien. Immerhin ging es um erhebliche Werte, die er mit jeder Fahrt zu den Ostdeutschen hinüberschaffte. Zwanzig bis dreißig komplette Computerausrüstungen, ungefähr hundert Autotelefone und genauso viele Autostereoanlagen, was bedeutete, daß er bei jeder Fahrt die Verantwortung für Millionenbeträge trug. Sollte man ihn schnappen, würde er sich kaum so herausreden können, daß er mit einer glimpflichen Strafe davonkam. Und von Webers Seite war nicht mit Hilfe zu rechnen. In Webers Welt dachte jeder nur an sich selbst.

Er kontrollierte den Kurs und korrigierte ihn um zwei Grad in nördlicher Richtung. Das Log zeigte an, daß er beständig seine acht Knoten machte. Immer noch waren es gut sechseinhalb Seemeilen, bis er die schwedische Küste sichten und Kurs auf Brantevik nehmen konnte. Im Moment konnte er gerade noch die graublauen Wellen vor sich erkennen. Aber das Schneegestöber schien immer dichter zu werden.

Noch fünf Fahrten, dachte er. Dann ist es vorbei. Dann habe ich mein Geld zusammen und kann mich aus dem Staub machen. Er zündete sich noch eine Zigarette an und lächelte bei dem Gedanken. Bald würde er sein Ziel erreicht haben, alles hinter sich lassen und sich auf die lange Reise nach Porto Santo begeben, um dort seine Bar zu eröffnen. Schon bald brauchte er nicht mehr in dem zugigen und undichten Ruderhaus zu stehen und zu frieren, während Jakobsson auf seiner Pritsche in dem verdreckten Maschinenraum schnarchte. Wie sein neues Leben aussehen würde, wußte er noch nicht, aber trotzdem sehnte er sich danach.

Plötzlich hörte das Schneetreiben auf, ebenso schnell, wie es begonnen hatte. Zuerst wagte er nicht, an sein eigenes Glück zu glauben. Aber dann begriff er, daß keine Schneeflocken mehr vor seinen Augen vorbeiflimmerten. Vielleicht schaffe ich es doch noch, dachte er. Vielleicht zieht das Unwetter weiter südlich vorbei, in Richtung Dänemark?

Er goß sich noch einen Kaffee ein und begann, vor sich hin zu pfeifen. An der Wand des Ruderhauses hing die Tasche mit dem Geld. Um weitere dreißigtausend Kronen war Porto Santo nähergerückt, seine kleine Insel bei Madeira. Das unbekannte Paradies, das ihn erwartete…

Er wollte gerade noch einen Schluck von dem lauwarmen Kaffee nehmen, als er das Schlauchboot entdeckte. Wenn das Schneetreiben nicht so unerwartet aufgehört hätte, wäre es ihm niemals aufgefallen. So aber schaukelte es in nur fünfzig Meter Entfernung backbord auf den Wellen. Es war ein rotes Rettungsboot. Er wischte die beschlagene Scheibe mit dem Ärmel seiner Jacke frei und kniff die Augen zusammen, um das Boot zu fixieren. Es ist leer, dachte er. Es hat sich von einem Schiff losgerissen. Er drehte bei und verlangsamte die Fahrt. Jakobsson erwachte mit einem Ruck, weil das Geräusch des Dieselmotors sich geändert hatte. Sein unrasiertes Gesicht tauchte aus dem Maschinenraum auf.

»Sind wir da?« fragte er.

»An Backbord liegt ein Boot«, sagte Holmgren, der Mann am Steuer. »Ich dachte, wir könnten es an Bord holen. Es ist bestimmt ein paar Tausender wert. Übernimm du das Ruder, dann hole ich den Bootshaken.«

Jakobsson stellte sich ans Steuer, während Holmgren sich die Mütze über die Ohren zog und das Ruderhaus verließ. Beißend kalter Wind schlug ihm ins Gesicht, und er hielt sich an der Reling fest, um die Wellen zu parieren. Das Boot kam langsam näher. Er begann, den Bootshaken loszumachen, der zwischen dem Dach des Ruderhauses und dem Spill festgezurrt war. Seine Finger wurden klamm, während er an den gefrorenen Knoten zerrte. Endlich bekam er den Bootshaken los und wandte sich um.

Er fuhr zusammen. Das Boot lag jetzt nur noch ein paar Meter vom Rumpf des Fischerbootes entfernt, und er erkannte, daß er sich geirrt hatte. Das Boot war nicht leer. Zwei Menschen befanden sich darauf. Zwei tote Menschen. Jakobsson rief vom Ruderhaus her etwas Unverständliches. Auch er hatte die Toten entdeckt.

Es war nicht das erste Mal, daß Holmgren einen Toten sah. Einmal in seiner Jugend, als er seinen Wehrdienst leistete, war während eines Manövers eine Artilleriegranate explodiert und hatte vier seiner Kameraden in Stücke gerissen. Auch später, während der vielen Jahre als Fischer, hatte er Leichen gesehen, die an Land gespült worden waren oder im Wasser umhertrieben.

In dem Boot lagen zwei Männer. Holmgren fiel sofort auf, daß sie eigentümlich gekleidet waren. Es waren offensichtlich weder Fischer noch Matrosen. Sie trugen Anzüge und Krawatten und lagen eng umschlungen, als hätten sie versucht, sich gegenseitig vor dem Unausweichlichen zu schützen. Er versuchte sich vorzustellen, was geschehen war. Wer konnten sie sein? Inzwischen war Jakobsson aus dem Ruderhaus geeilt und stellte sich neben ihn.

»Mist«, sagte er. »Verdammter Mist. Was sollen wir jetzt tun?«

Holmgren dachte kurz nach.

»Nichts«, antwortete er. »Wenn wir sie an Bord nehmen, bringt uns das nur eine Menge unangenehmer Fragen ein. Wir haben sie ganz einfach nicht gesehen. Schließlich schneit es.«

»Sollen wir sie einfach so treiben lassen?« fragte Jakobsson zweifelnd.

»Ja«, antwortete Holmgren. »Sie sind tot. Wir können nichts mehr für sie tun, und ich habe keine Lust zu erklären, woher wir mit unserem Boot kamen. Du etwa?«

Jakobsson schüttelte unschlüssig den Kopf. Schweigend betrachteten sie die toten Männer. Holmgren dachte, daß sie jung waren, nicht älter als dreißig. Ihre Gesichter waren weiß und starr, und Holmgren schauderte.

»Komisch, daß kein Name auf dem Boot steht«, sagte Jakobsson. »Von welchem Schiff es stammt.«

Holmgren nahm den Bootshaken und manövrierte das Boot mit ihm so, daß sie es von allen Seiten sehen konnten. Jakobsson hatte recht. Es gab keinen Namen.

»Was, zum Teufel, kann passiert sein«, murmelte er. »Wer sind sie? Wie lange treiben sie hier schon? In Anzug und Krawatte?«

»Wie weit ist es bis Ystad?« fragte Jakobsson.

»Gut sechs Seemeilen.«

»Wir können sie ein wenig näher zur Küste schleppen«, sagte Jakobsson. »Damit sie irgendwo an Land treiben und gefunden werden.«

Holmgren dachte nach. Es widerstrebte ihm, sie einfach zu verlassen, das konnte er nicht leugnen. Aber es war ein Risiko, das Boot ins Schlepptau zu nehmen. Sie konnten von einer Fähre oder einem Frachter gesehen werden.

Er wägte das Für und Wider ab.

Dann entschloß er sich schnell. Er machte eine Fangleine los, beugte sich über die Reling und vertäute das Boot. Jakobsson änderte den Kurs in Richtung Ystad, und Holmgren spannte die Leine, als das Boot etwa zehn Meter hinter dem Fischerboot lag und nicht mehr in der Welle der Schiffsschraube war.

Als sie die schwedische Küste erkennen konnten, kappte Holmgren die Fangleine. Das Boot mit den toten Männern verschwand in kürzester Zeit weit hinter dem Fischerboot. Jakobsson drehte den Kurs auf Ost, und einige Stunden später liefen sie in den Hafen von Brantevik ein. Jakobsson bekam seine Fünftausend, setzte sich in seinen Volvo und fuhr heim nach Svarte. Holmgren verriegelte das Ruderhaus und legte eine Persenning über die Ladeluke. Der Hafen war menschenleer, und langsam und methodisch kontrollierte er die einzelnen Trossen. Dann nahm er die Tasche mit dem Geld und ging zu seinem alten Ford, der nur zögernd ansprang.

Normalerweise hätte er sich nun in die Ferne geträumt, nach Porto Santo. Aber heute schaukelte das rote Rettungsboot vor seinem inneren Auge. Er versuchte sich auszurechnen, wo das Boot die Küste erreichen würde. Die Strömungen waren unberechenbar und wechselten ständig. Der Wind war böig und drehte in unterschiedliche Richtungen. Er kam zu dem Schluß, daß das Boot im Grunde überall entlang der Küste an Land treiben konnte. Trotzdem ging er davon aus, daß es irgendwo in der Nähe von Ystad an Land kommen würde. Falls es nicht schon vorher von der Besatzung oder den Passagieren auf einer der vielen Fähren nach Polen entdeckt wurde.

Es dämmerte schon, als er nach Ystad hineinfuhr. An der Ecke zum Hotel »Continental« hielt er an einer roten Ampel.

Zwei Männer in Anzug und Krawatte, dachte er. In einem Boot? Irgend etwas stimmte da nicht. Irgend etwas hatte er gesehen, ohne weiter darüber nachzudenken. Als die Ampel auf Grün schaltete, fiel es ihm ein. Die beiden Männer waren nicht nach einem Seeunglück in dieses Rettungsboot gestiegen. Sie waren bereits tot, als sie dort landeten. Er konnte es nicht beweisen, konnte nicht einmal Argumente dafür finden. Und doch wußte er es. Die beiden Männer waren tot in das Boot gelegt worden.

Einer blitzschnellen Eingebung folgend, traf er seine Entscheidung. Er bog rechts ab und hielt an der Telefonzelle gegenüber der Buchhandlung am Marktplatz. Er überlegte sich genau, was er sagen würde. Dann wählte er die Nummer der Notrufzentrale und verlangte die Polizei. Als jemand am anderen Ende antwortete, sah er durch die schmutzige Scheibe der Telefonzelle, daß es wieder begonnen hatte zu schneien.

Es war der 12.Februar 1991.

2

Hauptkommissar Kurt Wallander saß in seinem Büro im Polizeipräsidium von Ystad und gähnte. Er gähnte dermaßen, daß sich plötzlich ein Muskel unter seinem Kinn verkrampfte. Es tat höllisch weh. Um den Krampf wieder zu lösen, begann er, mit den Knöcheln der rechten Hand gegen die Unterseite des Kinns zu schlagen. Im gleichen Moment betrat Martinsson, einer der jüngeren Polizisten des Distrikts, den Raum. Verblüfft blieb er in der Tür stehen. Kurt Wallander bearbeitete den Muskel so lange, bis der Schmerz abgeklungen war. Martinsson machte kehrt, um wieder zu gehen.

»Komm rein«, sagte Wallander. »Hast du noch nie so gegähnt, daß du einen Krampf bekommen hast?«

Martinsson schüttelte den Kopf.

»Nein«, antwortete er. »Ich muß gestehen, daß ich mich ernsthaft gefragt habe, was du da machst.«

»Jetzt weißt du es«, meinte Wallander. »Warum bist du gekommen?«

Martinsson setzte sich auf einen Stuhl und verzog das Gesicht. In der Hand hielt er einen Notizblock.

»Vor ein paar Minuten haben wir einen merkwürdigen Anruf erhalten«, begann er. »Ich wollte deine Meinung dazu hören.«

»Bei uns gehen doch täglich merkwürdige Anrufe ein«, erwiderte Wallander.

»Ich weiß nicht, was ich davon halten soll«, fuhr Martinsson fort. »Der Anruf kam aus einer Telefonzelle. Ein Mann behauptet, daß bald irgendwo hier an der Küste ein Rettungsboot mit zwei toten Männern an Land treiben würde. Er meldete sich nicht mit Namen und sagte auch nicht, wer die Toten sind. Dann legte er auf.«

Wallander sah ihn erstaunt an.

»War das alles?« fragte er. »Wer hat das Gespräch entgegengenommen?«

»Ich«, antwortete Martinsson. »Er sagte genau das, was ich dir gerade erzählt habe. Er klang irgendwie glaubwürdig.«

»Glaubwürdig?«

»Mit der Zeit bekommt man eine gewisse Routine«, erwiderte Martinsson zögernd. »Manchmal kann man sofort heraushören, daß nichts dahintersteckt. Aber der Mann, der gerade angerufen hat, klang sehr bestimmt.«

»Zwei tote Männer in einem Rettungsboot? Die irgendwo an der Küste an Land treiben sollen?«

Martinsson nickte.

Wallander unterdrückte ein erneutes Gähnen und lehnte sich im Stuhl zurück.

»Haben wir Berichte über Seenotfälle reinbekommen?« fragte er.

»Nichts«, antwortete Martinsson.

»Gib es an die anderen Distrikte längs der Küste weiter«, sagte Wallander. »Rede mit dem Seenotrettungsdienst. Wir können keine Ermittlungen aufnehmen, die einzig und allein auf einem anonymen Anruf basieren. Wir können nur abwarten.«

Martinsson nickte und erhob sich vom Stuhl.

»Ich bin ganz deiner Meinung«, erwiderte er. »Wir können nur abwarten.«

»Heute nacht kann es schlimm werden«, meinte Wallander mit einem vielsagenden Blick in Richtung Fenster. »Schnee.«

»Ich jedenfalls werde jetzt nach Hause fahren«, sagte Martinsson und sah auf seine Uhr. »Schnee hin, Schnee her.«

Martinsson ging, und Kurt Wallander streckte sich auf seinem Stuhl. Er spürte, wie müde er war. Zwei Nächte in Folge war er aus dem Schlaf gerissen worden, um Einsätze zu übernehmen, die nicht bis zum nächsten Morgen warten konnten. Zuerst der Mann, der einer Vergewaltigung verdächtigt wurde und sich in einem der verlassenen Sommerhäuser in Sandskogen verschanzt hatte. Da der Mann unter Drogen stand und Grund zu der Annahme bestand, daß er bewaffnet war, hatten sie bis fünf Uhr morgens abgewartet, um ihn mürbe zu machen. Dann hatte er von sich aus aufgegeben. In der darauffolgenden Nacht war Wallander wegen eines Totschlags in der Innenstadt geweckt worden. Ein Geburtstagsfest war ausgeartet und hatte damit geendet, daß das Geburtstagskind, ein Mann um die Vierzig, ein Tranchiermesser direkt in die eine Schläfe bekommen hatte.

Er stand auf und zog sich seine Winterjacke an. Jetzt muß ich schlafen, dachte er. Um den Schneesturm soll sich ein anderer kümmern. Als er das Polizeipräsidium verließ, mußte er sich gegen den Wind stemmen. Er schloß die Autotür auf und stieg in seinen Peugeot. Die Schneeschicht auf den Fenstern des Wagens gab ihm das Gefühl, sich in einem warmen und geschützten Raum zu befinden. Er ließ den Motor an, legte eine Kassette ein und schloß die Augen.

Sofort mußte er an Rydberg denken. Es war noch keinen Monat her, daß sein Kollege und Freund an Krebs gestorben war. Wallander hatte letztes Jahr von der Krankheit erfahren, als sie gemeinsam den brutalen Mord an dem alten Ehepaar aus Lenarp klärten. Während der letzten Monate seines Lebens, als allen, nicht zuletzt Rydberg selbst, klar war, daß sein Tod unausweichlich war, hatte Kurt Wallander sich vorzustellen versucht, wie es sein würde, zum Polizeipräsidium zu gehen und zu wissen, daß Rydberg nicht mehr da war. Wie sollte er ohne den Rat und das Urteil des alten, erfahrenen Rydberg zurechtkommen? Er wußte, daß es noch zu früh war, um diese Frage zu beantworten. Er hatte noch keine schwierigen Ermittlungen durchführen müssen, seit Rydberg krank geworden und schließlich gestorben war. Aber der Schmerz über seinen Tod war noch da, er vermißte Rydberg.

Er stellte die Scheibenwischer an und fuhr nach Hause. Die Stadt wirkte verlassen, so als bereiteten sich die Menschen darauf vor, von dem herannahenden Schneesturm belagert zu werden. Er hielt an der Tankstelle an der östlichen Umgehungsstraße und kaufte eine Abendzeitung. Dann parkte er den Wagen in der Mariagatan vor dem Haus und ging in seine Wohnung hinauf. Zuerst wollte er ein Bad nehmen und sich dann etwas kochen. Bevor er ins Bett ging, würde er noch seinen Vater anrufen, der in einem kleinen Haus außerhalb von Löderup wohnte. Seit sein Vater sich letztes Jahr eines Nachts im Zustand geistiger Verwirrung und nur mit einem Schlafanzug bekleidet auf einen Spaziergang begeben hatte, war es für Kurt Wallander zur Gewohnheit geworden, ihn täglich anzurufen. Er dachte, daß er damit nicht zuletzt sich selbst einen Gefallen tat. Er hatte ständig ein schlechtes Gewissen, weil er ihn so selten besuchte. Aber nach dem Vorfall im letzten Jahr hatte sein Vater eine Haushaltshilfe bekommen, die ihm regelmäßig zur Hand ging, was die zeitweise unerträglichen Launen seines Vaters gebessert hatte. Trotzdem nagte es an seinem Gewissen, daß er ihm viel zuwenig Zeit widmete.

Kurt Wallander nahm ein Bad, machte sich ein Omelett, telefonierte mit seinem Vater und ging dann schlafen. Bevor er die Rolladen des Schlafzimmerfensters herunterließ, sah er auf die leere Straße hinaus. Eine Straßenlaterne schaukelte in dem böigen Wind. Vereinzelte Schneeflocken tanzten vor seinen Augen. Das Thermometer zeigte drei Grad unter Null. Vielleicht war das Unwetter ja weiter südlich vorbeigezogen? Er ließ die Rolladen mit einem Krachen heruntersausen und kroch unter die Decke. Kurz darauf war er eingeschlafen.

Am nächsten Tag fühlte er sich ausgeruhter. Bereits um Viertel nach sieben war er in seinem Arbeitszimmer im Polizeipräsidium. Abgesehen von einigen kleinen Autounfällen war die Nacht erstaunlich ruhig verlaufen. Der Schneesturm hatte schon wieder aufgehört, ehe er richtig begonnen hatte. Wallander ging in die Kantine, nickte einigen müden Verkehrspolizisten zu, die über ihren Kaffeetassen saßen, und holte sich dann selbst eine Tasse. Schon beim Aufwachen hatte er beschlossen, den Tag zu nutzen, um ein paar liegengebliebene Berichte abzuschließen. Unter anderem ging es um eine schwere Körperverletzung, in die einige Polen verwickelt waren. Wie immer schob es jeder auf jeden. Außerdem gab es keine glaubwürdigen Zeugen, die übereinstimmende Aussagen hätten machen können. Aber der Bericht mußte geschrieben werden, obwohl ihm klar war, daß sie den Schuldigen nicht ausmachen konnten und die Zertrümmerung eines Kieferknochens unbestraft bleiben würde.

Um halb elf schob er den letzten Bericht beiseite und holte sich noch einen Kaffee. Auf dem Rückweg in sein Büro hörte er das Telefon auf seinem Schreibtisch klingeln.

Es war Martinsson.

»Erinnerst du dich an das Rettungsboot?« fragte Martinsson.

Wallander mußte ein paar Sekunden nachdenken, ehe ihm einfiel, was Martinsson meinte.

»Unser Anrufer wußte, wovon er sprach«, fuhr Martinsson fort. »Bei Mossby Strand ist ein Rettungsboot mit zwei Leichen an Land getrieben worden. Eine Frau, die mit ihrem Hund draußen war, hat es entdeckt. Sie rief an und war völlig hysterisch.«

»Wann hat sie angerufen?« fragte Wallander.

»Gerade eben«, antwortete Martinsson. »Vor dreißig Sekunden.«

Zwei Minuten später war Wallander auf der Küstenstraße in Richtung Westen unterwegs nach Mossby Strand. Er hatte seinen eigenen Wagen genommen. Vor ihm fuhren Peters und Norén in einem Einsatzwagen mit heulenden Sirenen am Meer entlang, und Wallander schauderte, als er sah, wie sich die kalten Wellen am Strand brachen. Im Rückspiegel erkannte er einen Krankenwagen und dahinter Martinsson in einem weiteren Einsatzwagen.

Mossby Strand war menschenleer. Der Kiosk war verrammelt, und die Schaukeln schlenkerten und quietschten an ihren Ketten. Als er aus dem Auto stieg, spürte er den kalten Wind im Gesicht. Oben auf der grasbewachsenen Düne stand eine einsame Gestalt und fuchtelte mit dem Arm in der Luft herum. Neben ihr zerrte ein Hund ungeduldig an seinem Halsband. Wallander ging etwas schneller. Wie immer hatte er Angst vor dem, was er zu sehen bekommen würde. Der Anblick toter Menschen würde ihn immer berühren, niemals würde er sich daran gewöhnen. Tote Menschen waren wie lebende, sie waren immer verschieden.

»Da vorn!« schrie die Frau, die völlig außer sich war. Wallanders Blick folgte ihrer ausgestreckten Hand. In Ufernähe schaukelte ein rotes Rettungsboot. Es war neben dem langen Badesteg zwischen zwei Steinen steckengeblieben.

»Warten Sie hier«, sagte Wallander zu der Frau.

Dann stolperte er den Hang hinunter und lief über den Strand. Er ging auf den Steg hinaus und sah auf das Rettungsboot hinab. Zwei tote Männer lagen dort, umschlungen, bleich. Er versuchte, alles, was er sah, wie ein Foto zu fixieren. Während seiner vielen Jahre als Polizist hatte er gelernt, daß der erste Eindruck zählte. Ein Toter stand am Ende einer langen und komplizierten Kette von Ereignissen. Manchmal konnte man die Kette von Anfang an erahnen.

Martinsson, der Stiefel trug, stapfte ins Wasser und zog das Boot auf den Strand. Wallander hockte sich hin und betrachtete die Leichen. Die Krankenwagenfahrer standen bibbernd und mißmutig daneben und warteten mit ihren Bahren. Wallander hob den Kopf und sah, daß Peters damit beschäftigt war, die Frau zu beruhigen. Sie hatten Glück, daß das Boot nicht im Sommer an Land getrieben war, wenn der Strand voller spielender und badender Kinder war. Was er da vor sich hatte, war kein schöner Anblick. Die Verwesung hatte bereits eingesetzt, und ein unverkennbarer Leichengeruch konnte sogar in dem kräftigen Wind noch wahrgenommen werden.

Er nahm ein Paar Gummihandschuhe aus der Jacke und durchsuchte vorsichtig die Taschen der Männer. Er fand nichts. Doch als er das Jackett des einen Mannes zur Seite schlug, entdeckte er auf dem weißen Hemd in Brusthöhe einen dunkelroten Fleck. Er sah Martinsson an.

»Das war kein Unfall«, sagte er. »Das war Mord. Zumindest diesem Mann ist direkt ins Herz geschossen worden.«

Er stand auf und ging einige Meter zur Seite, damit Norén das Boot fotografieren konnte.

»Was denkst du?« fragte er Martinsson.

Martinsson schüttelte den Kopf.

»Ich weiß nicht«, antwortete er.

Wallander drehte langsam eine Runde um das Boot, während er die Toten betrachtete. Beide Männer waren blond und kaum älter als dreißig Jahre. Nach den Händen und ihrer Kleidung zu urteilen, waren sie keine Arbeiter. Aber wer waren sie? Warum waren ihre Taschen leer? Er ging immer wieder um das Boot herum. Ab und zu wechselte er ein paar Worte mit Martinsson. Nach einer halben Stunde war er der Meinung, daß es nichts Neues zu entdecken gab. Zu diesem Zeitpunkt hatten die Leute von der Spurensicherung bereits ihre Untersuchung begonnen. Über dem Boot war ein kleines Plastikzelt aufgespannt worden. Norén hatte die Fotoarbeiten abgeschlossen; alle froren und wollten fort. Wallander fragte sich, was Rydberg wohl gesagt hätte. Welche Dinge hätte Rydberg gesehen, die ihm entgingen? Er setzte sich in sein Auto und ließ den Motor an, um sich aufzuwärmen. Das Meer war grau, und sein Kopf leer. Wer waren eigentlich diese Männer?

Viel später, als Wallander so durchgefroren war, daß er am ganzen Körper zitterte, konnte er endlich den Sanitätern zunicken, die daraufhin mit ihren Bahren herbeikamen. Sie hatten alle Hände voll zu tun, um die Männer aus ihrer Umklammerung zu befreien. Nachdem die Leichen abtransportiert worden waren, durchsuchte Wallander eingehend das Boot. Aber dort war nichts zu entdecken, nicht einmal ein Paddel. Wallander sah auf das Meer hinaus, als ob die Lösung irgendwo am Horizont zu suchen wäre.

»Du mußt mit der Frau sprechen, die das Boot entdeckt hat«, sagte er zu Martinsson.

»Das habe ich doch schon getan«, erwiderte Martinsson erstaunt.

»Gründlich«, verdeutlichte Wallander. »Man kann bei diesem Wind nicht ordentlich miteinander reden. Nimm sie mit ins Präsidium. Norén soll dafür sorgen, daß das Boot im jetzigen Zustand ins Präsidium gelangt. Sag ihm das.«

Danach ging er zu seinem Auto zurück.

Jetzt bräuchte ich Rydberg, fuhr es ihm wieder durch den Kopf. Was hätte er gesehen, das ich nicht sehe? Was hätte er gedacht?

Als er ins Polizeipräsidium von Ystad zurückgekehrt war, ging er auf direktem Weg zu Björk, dem Polizeichef. Er berichtete ihm kurz, was er draußen bei Mossby Strand gesehen hatte. Björk hörte betroffen zu. Wallander hatte oft das Gefühl, daß Björk sich persönlich angegriffen fühlte, wenn in seinem Distrikt ein schweres Gewaltverbrechen verübt wurde. Wallander hegte einen gewissen Respekt für seinen Chef. Dieser mischte sich nicht in die Arbeit der einzelnen Polizeibeamten ein, und wenn eine Ermittlung festzufahren drohte, versuchte er stets, gute Laune zu verbreiten. An den Umstand, daß er hin und wieder launisch sein konnte, hatte Wallander sich gewöhnt.

»Du mußt an der Sache dranbleiben«, sagte Björk, als Wallander fertig war. »Martinsson und Hansson helfen dir. Ich glaube, daß wir einige Leute auf den Fall ansetzen können.«

»Hansson ist gerade mit dem Vergewaltiger beschäftigt, den wir vor ein paar Nächten gefaßt haben«, wandte Wallander ein. »Vielleicht wäre Svedberg besser?«

Björk nickte. Wallander bekam seinen Willen. So war es immer.

Als er Björks Büro verließ, merkte er, daß er Hunger hatte. Da er leicht zunahm und ständig gegen ein drohendes Übergewicht ankämpfte, hatte er sich angewöhnt, das Mittagessen ausfallen zu lassen. Aber die Toten im Rettungsboot machten ihn rastlos. Er fuhr ins Zentrum, parkte den Wagen wie gewöhnlich in der Stickgatan und ging durch die schmalen, verschlungenen Gassen zu Fridolfs Konditorei. Dort aß er ein paar belegte Brote und trank ein Glas Milch dazu. Währenddessen überdachte er, was passiert war. Gestern, kurz vor 18Uhr, hatte ein unbekannter Mann bei der Polizei angerufen und sie anonym davon in Kenntnis gesetzt, was geschehen würde. Nun wußten sie, daß er die Wahrheit gesagt hatte. Ein rotes Boot mit zwei toten Männern treibt an Land. Zumindest einer von ihnen ist durch einen Schuß ins Herz ermordet worden. In ihren Taschen befindet sich nichts, was über ihre Identität Aufschluß geben könnte.

Das war alles.

Wallander holte einen Stift aus seiner Jacke und machte sich ein paar Notizen auf einer Papierserviette. Bereits jetzt hatte er eine Reihe von Fragen, die es zu beantworten galt. Die ganze Zeit führte er in seinen Gedanken ein Gespräch mit Rydberg. Stelle ich die richtigen Fragen, vergesse ich etwas? Er versuchte, sich Rydbergs Antworten und Reaktionen vorzustellen. Mal gelang es ihm, mal sah er nur Rydbergs ausgemergeltes und eingefallenes Gesicht auf dem Totenbett vor sich.

Gegen halb vier war er wieder im Polizeipräsidium. Er ließ Martinsson und Svedberg in sein Büro kommen, schloß die Tür und gab der Zentrale die Anweisung, bis auf weiteres keine Gespräche zu ihm durchzustellen.

»Das wird nicht einfach werden«, begann er. »Wir können nur hoffen, daß die Obduktionen und die Untersuchung des Bootes und der Kleider etwas hergeben. Aber da sind trotzdem ein paar Fragen, auf die ich schon jetzt eine Antwort haben will.«

Svedberg lehnte mit einem Notizblock in der Hand an der Wand. Er war vierzig, fast glatzköpfig und in Ystad geboren. Es kursierten böswillige Gerüchte, er bekomme bereits Heimweh, wenn er nur die Stadtgrenze passiere. Er wirkte behäbig und desinteressiert. Aber er war sehr gründlich, und darauf legte Wallander großen Wert. Martinsson war in vielerlei Hinsicht das genaue Gegenteil Svedbergs. Er war um die Dreißig, in Trollhättan geboren, und setzte alles daran, bei der Polizei Karriere zu machen. Darüber hinaus engagierte er sich in der Liberalen Partei, und Wallander hatte gehört, seine Aussichten, bei der Wahl im Herbst in den Stadtrat gewählt zu werden, stünden gut. Als Polizist war Martinsson impulsiv und ein wenig schlampig. Aber er hatte oft gute Ideen, und sein Ehrgeiz ließ ihn große Energie entwickeln, wenn er glaubte, der Lösung eines Problems auf die Spur gekommen zu sein.

»Ich will wissen, woher dieses Boot kommt«, sagte Wallander. »Sobald wir wissen, wie lange die beiden Männer schon tot sind, müssen wir versuchen herauszubekommen, aus welcher Richtung und wie lange das Boot schon getrieben ist.«

Svedberg sah ihn fragend an.

»Geht das?« wollte er wissen.

Wallander nickte.

»Wir müssen den Wetterdienst anrufen«, sagte er. »Die wissen alles über Wind und Wetter. Wir sollten uns ein ungefähres Bild davon machen können, woher das Boot gekommen ist. Dann will ich alles wissen, was über das Boot herauszukriegen ist. Wo es hergestellt wurde, welcher Schiffstyp so ein Boot bei sich gehabt haben könnte. Alles.«

Er nickte Martinsson zu.

»Das übernimmst du«, sagte er.

»Sollten wir nicht zuerst im Computer nachsehen, ob diese Männer gesucht werden?« fragte Martinsson.

»Damit fängst du am besten an«, erwiderte Wallander. »Nimm mit dem Seenotrettungsdienst Kontakt auf, informiere sämtliche Küstendistrikte entlang der Südküste. Und frag Björk, ob wir nicht sofort Interpol einschalten sollen. Wir müssen von Anfang an auf breiter Front vorgehen, wenn wir herausfinden wollen, wer sie sind.«

Martinsson nickte und notierte etwas auf einem Zettel. Svedberg kaute gedankenverloren an seinem Stift.

»Ich werde die Kleidung der Männer untersuchen«, fuhr Wallander fort. »Es muß eine Spur geben. Es muß doch irgend etwas zu finden sein.«

Es klopfte an die Tür, und Norén kam herein. Er hielt eine zusammengerollte Seekarte in der Hand.

»Ich dachte, daß wir die brauchen könnten«, meinte er.

Wallander nickte.

Sie breiteten die Karte auf seinem Schreibtisch aus und beugten sich darüber, als planten sie eine Seeschlacht.

»Wie schnell treibt so ein Boot?« fragte Svedberg. »Strömungen und Winde können ja sowohl antreiben als auch aufhalten.«

Schweigend betrachteten sie die Seekarte. Dann rollte Wallander sie auf und stellte die Rolle hinter seinem Stuhl in die Ecke. Keiner hatte etwas zu sagen.

»Laßt uns anfangen«, meinte er. »Wir können uns ja um sechs Uhr wieder hier treffen und austauschen, was wir herausbekommen haben.«

Svedberg und Norén verließen das Zimmer, während Wallander Martinsson bat, noch zu bleiben.

»Was hat die Frau gesagt?« fragte er.

Martinsson zuckte mit den Schultern.

»Frau Forsell«, sagte er. »Witwe Forsell wohnt in einem Haus in Mossby. Sie ist eine pensionierte Studienrätin vom Gymnasium in Ängelholm. Wohnt hier das ganze Jahr über mit ihrem Hund, der Tegnér heißt. Merkwürdiger Name für einen Hund. Die beiden schnappen jeden Tag am Strand etwas frische Luft. Als sie gestern abend durch die Dünen ging, war noch kein Boot zu sehen. Heute lag es dort. Sie entdeckte es ungefähr um Viertel nach zehn und rief sofort hier an.«

»Viertel nach zehn«, meinte Wallander nachdenklich. »Ist das nicht ein bißchen spät, um mit dem Hund rauszugehen?«

Martinsson nickte.

»Das habe ich auch gedacht«, erwiderte er. »Aber es stellte sich heraus, daß sie um sieben Uhr mit dem Hund rausging und den Strand in entgegengesetzter Richtung entlang lief.«

Wallander wechselte das Thema.

»Der Mann, der gestern angerufen hat«, begann er, »wie hat der geklungen?«

»Wie ich schon sagte. Glaubwürdig.«

»Welchen Dialekt hatte er? Wie alt war er?«

»Er hat Schonisch gesprochen. Wie Svedberg. Seine Stimme klang heiser. Ich könnte mir vorstellen, daß er Raucher ist. Zwischen Vierzig und Fünfzig vielleicht. Er hat sich einfach und klar ausgedrückt. Er kann alles vom Bankangestellten bis zum Landwirt gewesen sein.«

Wallander hatte noch eine Frage.

»Warum hat er angerufen?«

»Darüber habe ich auch nachgedacht«, antwortete Martinsson. »Er kann gewußt haben, daß das Boot an Land treiben würde, weil er selbst in die Sache verwickelt ist. Er könnte der Täter sein. Er könnte aber auch etwas gesehen oder gehört haben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten.«

»Was ist logisch?« fuhr Wallander fort.

»Letzteres«, antwortete Martinsson schnell. »Er muß etwas gesehen oder gehört haben. Das scheint mir kein Mord zu sein, bei dem der Täter sich freiwillig die Polizei auf den Hals hetzt.«

Wallander hatte denselben Gedanken gehabt.

»Laß uns einen Schritt weitergehen«, meinte er. »Irgend etwas gesehen oder gehört? Zwei tote Männer in einem Rettungsboot. Wenn er nicht in die Sache verwickelt ist, wird er kaum den Mord oder die Morde beobachtet haben. Dann hat er also das Boot gesehen.«

»Ein treibendes Boot«, sagte Martinsson. »Und wo sieht man das? Wenn man sich selbst auf einem Schiff auf See befindet.«

Wallander nickte.

»Genau«, sagte er. »Ganz genau. Aber wenn er selbst nicht der Täter ist, warum will er dann anonym bleiben?«

»Die Leute wollen sicher nur ungern in etwas verwickelt werden«, erwiderte Martinsson. »Du weißt doch, wie das ist.«

»Vielleicht. Aber es gibt noch eine andere Möglichkeit: daß er aus einem ganz anderen Grund nichts mit der Polizei zu tun haben will.«

»Ist das nicht etwas weit hergeholt?« fragte Martinsson zögernd.

»Ich denke bloß laut«, erwiderte Wallander. »Wir müssen versuchen, diesen Mann aufzuspüren.«

»Sollen wir ihn öffentlich auffordern, sich zu melden?«

»Ja«, sagte Wallander. »Aber nicht heute. Zuerst will ich mehr über die beiden Toten wissen.«

Wallander fuhr zum Krankenhaus. Obwohl er schon viele Male dort gewesen war, fiel es ihm immer noch schwer, sich in dem neugebauten Komplex zurechtzufinden. Er ging zur Cafeteria im Erdgeschoß und kaufte sich eine Banane. Danach machte er sich auf den Weg zur Pathologischen Abteilung. Der Pathologe namens Mörth hatte mit der gründlichen Untersuchung der Leichen noch nicht begonnen. Trotzdem konnte er Wallander einige Fragen beantworten.

»Beide Männer sind erschossen worden«, sagte er. »Aus nächster Nähe, direkt ins Herz.«

»Ich möchte das Resultat gern so schnell wie möglich haben«, sagte Wallander. »Kannst du schon etwas über die Todeszeit sagen?«

Mörth schüttelte den Kopf.

»Nein«, erwiderte er. »Und das ist in gewisser Weise auch eine Antwort.«

»Wie meinst du das?«

»Daß sie wahrscheinlich schon ziemlich lange tot sind. Dann ist es nämlich schwieriger, den genauen Zeitpunkt ihres Todes festzustellen.«

»Zwei Tage? Drei? Eine Woche?«

»Das kann ich so nicht sagen«, wehrte Mörth ab. »Und ich will nicht raten.«

Mörth verschwand im Obduktionssaal. Wallander zog seine Jacke aus, streifte sich Gummihandschuhe über und begann, die Kleider der Toten zu durchsuchen, die auf einem Tisch ausgebreitet lagen, der aussah wie eine altertümliche Spüle.

Der eine Anzug war in England hergestellt worden, der andere in Belgien. Die Schuhe kamen aus Italien, und Wallander glaubte erkennen zu können, daß sie teuer waren. Hemden, Krawatten und Unterwäsche sprachen dieselbe Sprache. Sie waren von bester Qualität. Als Wallander die Kleider zweimal durchsucht hatte, stellte er fest, daß sie praktisch keine Spuren trugen, die ihn weiterführten. Er hatte lediglich herausbekommen, daß die Toten anscheinend gut bei Kasse gewesen waren. Aber wo waren ihre Brieftaschen? Eheringe? Uhren? Noch verwirrender war die Tatsache, daß beide ohne ihre Jacketts erschossen worden waren. Es ließen sich keine Löcher oder Pulverspuren an ihren Sakkos erkennen.

Wallander versuchte, das Ganze vor sich zu sehen. Jemand schießt zwei Männern direkt ins Herz. Dann zieht der Täter ihnen ihre Jacken an und verfrachtet sie in ein Rettungsboot. Warum?

Er durchsuchte noch einmal die Kleider. Es gibt etwas, das ich nicht sehe, dachte er. Rydberg, hilf mir.

Aber Rydberg blieb stumm. Wallander kehrte zum Polizeipräsidium zurück. Er wußte, daß die Obduktionen viele Stunden dauern würden. Einen vorläufigen Bericht würde er frühestens am nächsten Tag in die Finger bekommen. Auf seinem Schreibtisch lag eine Mitteilung von Björk, daß sie seiner Meinung nach mit der Einschaltung von Interpol noch etwas warten konnten. Wallander verspürte eine gewisse Irritation. Es fiel ihm oft schwer, Björks übertrieben vorsichtiges Vorgehen nachzuvollziehen.

Die Besprechung um sechs war kurz. Martinsson berichtete, daß keine Suchmeldung oder Fahndung nach Männern vorlag, die mit den Toten im Schlauchboot zu tun haben konnte. Svedberg hatte längere Zeit mit einem Meteorologen beim Wetterdienst in Norrköping telefoniert, der versprochen hatte, ihnen zu helfen, sobald ihm eine offizielle Anfrage der Ystader Polizei vorlag.

Wallander berichtete, daß beide Männer ermordet worden waren, wie er bereits vermutet hatte. Er bat Svedberg und Martinsson, sich Gedanken zu machen, warum man zwei Toten ihre Jacketts anzieht.

»Wir machen noch ein paar Stunden weiter«, beendete Wallander die Besprechung. »Falls ihr gerade andere Fälle bearbeitet, legt sie zur Seite oder übergebt sie einem anderen. Das hier ist ein harter Brocken. Ich sorge dafür, daß die Ermittlungsgruppe gleich morgen erweitert wird.«

Als Wallander allein war, rollte er die Seekarte auf dem Tisch aus. Er zeichnete mit dem Finger die Küstenlinie bis Mossby Strand nach. Das Boot kann weit getrieben sein, dachte er. Oder nur eine kurze Strecke. Es kann vor und zurück getrieben sein. Mal hierhin, mal dorthin.

Das Telefon klingelte. Einen kurzen Moment zögerte er, ob er überhaupt abnehmen sollte. Es war schon spät, und er wollte nach Hause, um die Ereignisse in aller Ruhe überdenken zu können. Dann nahm er doch den Hörer ab.

Es war Mörth.

»Bist du schon fertig?« fragte Wallander erstaunt.

»Nein«, antwortete Mörth. »Aber es gibt etwas, das mir wichtig erscheint. Etwas, das ich schon jetzt sagen kann.«

Wallander hielt gespannt den Atem an.

»Diese beiden Männer sind keine Schweden«, fuhr Mörth fort. »Auf jeden Fall sind sie nicht in Schweden geboren.«

»Woher weißt du das?«

»Ich habe in ihre Münder geschaut«, erwiderte Mörth. »Und ihre Plomben sind nicht von einem schwedischen Zahnarzt. Eher von einem russischen.«

»Einem russischen?«

»Ja. Von einem russischen Zahnarzt. Auf jeden Fall von einem Zahnarzt aus dem Ostblock. Die arbeiten mit ganz anderen Methoden als wir.«

»Bist du ganz sicher?«

»Sonst hätte ich nicht angerufen«, erwiderte Mörth, und Wallander bemerkte einen unwirschen Klang in seiner Stimme.

»Ich glaube dir ja«, pflichtete er schnell bei.

»Da ist noch etwas«, fuhr Mörth fort. »Was vielleicht mindestens genauso wichtig ist. Die beiden Männer waren vermutlich recht froh, daß sie erschossen wurden – wenn du den Zynismus entschuldigst. Sie wurden nämlich nach allen Regeln der Kunst gefoltert, bevor sie starben. Verbrannt, gehäutet, hatten gequetschte Finger, jede grausame Methode, die man sich nur vorstellen kann. Bist du noch dran?« fragte Mörth.

»Ja«, antwortete Wallander. »Ich bin noch dran. Ich denke nur darüber nach, was du da sagst.«

»Ich bin mir sicher.«

»Daran zweifle ich nicht. Aber so etwas haben wir ja nicht alle Tage.«

»Genau aus dem Grund habe ich es auch für wichtig gehalten, jetzt schon anzurufen.«

»Das war gut so«, sagte Wallander.

»Du bekommst meinen vollständigen Bericht morgen«, sagte Mörth. »Abgesehen von den Resultaten einiger Laborproben, die länger dauern.«

Sie beendeten das Gespräch. Wallander ging in die Kantine und goß sich den letzten Schluck Kaffee aus der Maschine ein. Der Raum war leer. Er setzte sich an einen der Tische.

Russen. Gefolterte Menschen aus dem Ostblock?

Er dachte, selbst Rydberg wäre der Ansicht gewesen, daß dies ganz nach einer schwierigen und langwierigen Ermittlung aussah.

Um halb acht stellte er die leere Kaffeetasse auf die Spüle.

Anschließend setzte er sich ins Auto und fuhr nach Hause. Der Wind hatte nachgelassen, und es war plötzlich kälter geworden.

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!

Lesen Sie weiter in der vollständigen Ausgabe!