9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Die Farbe von Wasser erzählt die Geschichte James McBrides, der in den sechziger Jahren – den Zeiten von Malcolm X und Martin Luther Kings – an der Seite von elf Geschwistern in New York aufwächst. Vor allem aber erzählt es die bewegende Geschichte seiner weißen Mutter Ruth, die 1921 in Polen als Tochter eines orthodoxen Rabbiners geboren wird, mit zwei Jahren mit ihrer Familie nach Amerika auswandert und mit 17 für immer ihr Elternhaus in Virgina verlässt, um in New York einen Schwarzen zu heiraten. Eine Familiengeschichte wie ein Roman, mit einer Heldin, die wie selbstverständlich über Rassenkonflikte und persönliche Entbehrungen triumphiert.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 401

Veröffentlichungsjahr: 2018

Ähnliche

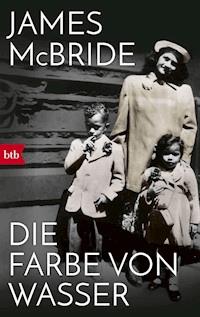

James McBride

Die Farbe von Wasser

Aus dem Amerikanischen von Monika Schmalz

Die Farbe von Wasser erzählt die Geschichte James McBrides, der in den sechziger Jahren – den Zeiten von Malcolm X und Martin Luther Kings – an der Seite von elf Geschwistern in New York aufwächst. Vor allem aber erzählt es die bewegende Geschichte seiner weißen Mutter Ruth, die 1921 in Polen als Tochter eines orthodoxen Rabbiners geboren wird, mit zwei Jahren mit ihrer Familie nach Amerika auswandert und mit 17 für immer ihr Elternhaus in Virgina verlässt, um in New York einen Schwarzen zu heiraten. Eine Familiengeschichte wie ein Roman, mit einer Heldin, die wie selbstverständlich über Rassenkonflikte und persönliche Entbehrungen triumphiert.

JAMES McBRIDE – Autor, Musiker, Drehbuchschreiber, Journalist – wurde weltberühmt durch seinen autobiografischen Roman »Die Farbe von Wasser«. Das Buch gilt inzwischen als Klassiker in den Vereinigten Staaten, es stand zwei Jahre lang auf der New York Times Bestsellerliste. McBrides Debüt »Das Wunder von St. Anna« wurde vom amerikanischen Kultregisseur Spike Lee verfilmt. Für »Das verrückte Tagebuch des Henry Shackleford« erhielt McBride den renommierten National Book Award.

Die Originalausgabe erschien 1996 unter dem Titel »The Color of Water« bei Riverhead Books, New York.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Deutschsprachige Taschenbuchausgabe Dezember 2018 btb Verlag in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München Copyright © der Originalausgabe 1996 by James McBride Erstmals auf Deutsch erschienen 1999 im Berlin Verlag in der Piper Verlag GmbH, Berlin Covergestaltung: semper smile, München nach einem Entwurf von Rothfos & Gabler, Hamburg, unter Verwendung einer Fotografie aus dem Besitz der Familie McBride cb · Herstellung: sc

ISBN 978-3-641-24187-2 V004

www.btb-verlag.dewww.facebook.com/btbverlag

Dieses Buch habe ich für meine Mutter und ihre Mutter und alle Mütter geschrieben.

Zum Gedenken an Hudis Shilsky, Pfarrer Andrew D. McBride und Hunter L. Jordan Sen.

Inhalt

Als Junge wusste ich nicht, wo meine Mutter herkam – wo sie geboren wurde, wer ihre Eltern waren. Wenn ich sie fragte, sagte sie immer: »Gott hat mich gemacht.« Wenn ich sie fragte, ob sie weiß sei, sagte sie: »Ich bin hellhäutig«, und wechselte das Thema. Sie zog zwölf schwarze Kinder groß und schickte uns alle auf die Universität. Ihre Kinder wurden Ärzte, Professoren, Chemiker, Lehrer – und dennoch erfuhren wir ihren Mädchennamen erst, als wir erwachsen waren. Ich brauchte vierzehn Jahre, um ihre außergewöhnliche Geschichte auszugraben – als Tochter eines orthodoxen jüdischen Rabbiners heiratete sie im Jahr 1942 einen Schwarzen –, und meine Mutter enthüllte sie eher, um mir einen Gefallen zu tun, als aus dem Bedürfnis heraus, in ihre Vergangenheit zurückzukehren. Hier ist ihr Leben, so wie sie es mir geschildert hat, und zwischen den Buchseiten ihres Lebens werden Sie auch meines finden.

1

Gestorben

Ich bin gestorben.

Du willst über meine Familie sprechen, wo ich für sie gestorben bin, schon vor fünfzig Jahren? Lass mich doch in Ruhe. Geh mir nicht auf die Nerven. Die wollen von mir nichts wissen, und ich will von denen nichts wissen. Beeil dich lieber mit diesem Interview. Ich will Dallas gucken. Wärst du in meiner Familie groß geworden, hättest du für so einen Unsinn keine Zeit, für deine sogenannten Wurzeln. Du tätest besser dran, Dick und Doof zu gucken, als mit denen ein Interview zu machen. Mit meinem Vater ein Interview – vergiss es. Der würde einen Herzinfarkt kriegen, wenn er dich sähe. Er ist jetzt tot, und wenn nicht, ist er 150 Jahre alt.

Ich wurde als orthodoxe Jüdin am I. April 1921 in Polen geboren. Ich erinnere mich nicht mehr, wie der Ort hieß, wo ich geboren wurde, aber ich erinnere mich wohl noch an meinen jüdischen Namen: Ruchel Dwajra Zylska. Meine Eltern legten den Namen ab, als wir nach Amerika kamen, und änderten ihn in Rachel Deborah Shilsky, und diesen Namen legte ich ab, als ich neunzehn war. Ich habe ihn nie wieder benutzt, seit ich 1941 für immer aus Virginia weggegangen bin. Was mich betrifft, ist Rachel Shilsky gestorben. Sie musste sterben, damit ich, der Rest von mir, leben konnte.

Meine Familie trauerte um mich, als ich deinen Vater heiratete. Sie beteten das Kaddisch und saßen schiwe. So trauern die orthodoxen Juden um ihre Toten. Sie beten, drehen ihre Spiegel um, sitzen sieben Tage lang auf Kisten und bedecken ihre Köpfe. Das ist richtig anstrengend, deshalb bin ich vielleicht auch heute keine Jüdin mehr. Es gab zu viele Regeln, an die man sich hatten musste, zu viele Verbote, dies darfst du nicht und jenes nicht, aber sagt dir jemals einer, dass er dich liebte? Nicht in meiner Familie jedenfalls. Das sagte bei uns kein Mensch. Bei uns sagten sie: »Da drin ist ein Kästchen für die Nägel«, oder mein Vater sagte: »Seid leise, ich will schlafen.«

Mein Vater hieß Fishel Shilsky und war orthodoxer Rabbiner. Er floh aus der russischen Armee und kroch heimlich über die polnische Grenze und heiratete meine Mutter. Es war eine vereinbarte Ehe. Früher sagte er immer, sie hätten ihn bei seiner Flucht aus der Armee unter Beschuss genommen, und sein Talent, sich immer aus allem rauszuwinden, was nicht gut für ihn war, verlor er nie, zumindest solange ich ihn kannte. Tate nannten wir ihn. Das heißt Vater auf Jiddisch. Er war ein Schlitzohr, besonders wenn’s ums Geld ging. Er war klein, dunkel, behaart und unfreundlich. Er trug ein weißes Hemd, schwarze Hosen und einen Talles, das war seine Uniform. Die schwarzen Hosen trug er, bis sie glänzten und man sie in die Ecke stellen konnte, aber hilf dir Gott, wenn diese schwarzen Hosen eilig auf dich zukamen, denn mit meinem Vater war nicht zu spaßen. Der war hart wie Stein.

2

Das Fahrrad

Als ich vierzehn Jahre alt war, hatte meine Mutter plötzlich zwei neue Hobbys: Fahrradfahren und Klavierspielen. Das Klavier störte mich nicht weiter, aber das Fahrrad machte mich wahnsinnig. Es war eine riesige alte Klapperkiste, blau mit weißen Zierleisten und dicken fetten Reifen, riesig breiten Schutzblechen und einer batteriebetriebenen Hupe, die ins Gestell eingebaut war und per Knopfdruck betätigt wurde. Das Ding hätte heute einen Sammlerwert von mindestens fünftausend Dollar, aber damals hatte es mein Stiefvater einfach nur in Brooklyn auf der Straße gefunden und mit nach Hause geschleppt, ein paar Monate bevor er starb.

Ich weiß nicht, ob es seine Entscheidung war, abzudanken, aber ich glaube es eigentlich nicht. Er starb mit 72 und war gut in Form, stark, gelassen, scheinbar unerschütterlich, und obwohl er mein Stiefvater war, nannte ich ihn immer Daddy. Er war ein ruhiger Mann, der leise sprach und altmodische Kleider trug, Samthüte, buttondown Wollmäntel, Hosenträger, und er war immer ordentlich angezogen, egal wie schmutzig er sich bei der Arbeit machte. Er arbeitete immer langsam und bedächtig, aber unter seinem traktorhaften Tempo und seiner äußerlichen Sanftheit war er eine Mischung aus verschwiegenem Indianer und ländlichem Schwarzen: trittsicher, hart, kühn und schnell. Er ließ sich nicht zum Narren halten und hielt auch niemand zum Narren. Er heiratete meine Mutter, eine weiße Jüdin, als sie schon acht schwarze Mischlingskinder hatte, von denen ich als knapp Einjähriger das Jüngste war. Sie hatten zusammen noch vier weitere Kinder, um das Dutzend voll zu machen, und er sorgte für uns, wie für seine eigenen Kinder. »Ich hab genug für eine ganze Baseballmannschaft«, witzelte er. Es passierte von einem Tag auf den anderen – ein Schlaganfall, und weg war er.

Nachdem er gestorben war, fiel ich in allen Fächern durch und flog in hohem Bogen von der Schule. Ich brachte das Jahr damit zu, mit meinen Freunden in der 42nd Street am Times Square ins Kino zu gehen. »James macht gerade Revolution«, spotteten meine Geschwister. Dennoch waren meine Schwestern besorgt, meine älteren Brüder verärgert. Ich beachtete sie nicht. Ich und die Jungs, mit denen ich durch die Gegend zog, guckten uns jeden Film an. Wir rauchten jede Menge Gras. Ich klaute Handtaschen. Ich beging Ladendiebstähle. Ich raubte sogar mal einen Kleindealer aus. Und dann, nach einem Tag Schuleschwänzen, Kiffen, Rasiermesserschwenken und U-Bahnfahren, kam ich nachmittags nach Hause und erblickte meine Mutter auf ihrem blauen Fahrrad.

Sie fuhr immer in Zeitlupe unsere Straße entlang, die Murdoch Avenue in St. Albans, im Bezirk Queens, die einzige Weiße weit und breit, während die Autos einen großen Bogen um sie machten und schwarze Mopedfahrer diese merkwürdige weiße Frau mittleren Alters auf ihrem uralten Fahrrad begafften. Es war ihre Art zu trauern, obwohl mir das damals noch nicht klar war. Hunter Jordan, mein Stiefvater, war tot. Andrew McBride, mein biologischer Vater, war vierzehn Jahre zuvor gestorben, als sie gerade mit mir schwanger war. Es war klar, dass Mama kein Interesse mehr daran hatte, noch einmal zu heiraten, trotz der Bemühungen einiger örtlicher Priester mit ihren Cadillacs und ihrem breiten Grinsen, die genau wussten, dass Mama, das heißt wir alle, chronisch pleite waren. Mit 51 war sie noch immer schlank und hübsch, mit schwarzen Locken, dunklen Augen, einer großen Nase, einem strahlenden Lächeln und einem o-beinigen Gang, den man schon von weitem erkannte. Wir sagten dazu immer »Mamas wütender Gang«, denn wenn sie einem so entgegenkam, konnte man sicher sein, dass gleich die Hölle los war. Ich hatte schon manches Mal erlebt, wie sie auf einige ziemlich harte Typen zumarschiert war und ihnen ihre Faust vor der Nase hin- und hergeschüttelt hatte vor lauter Wut – aber das war noch bevor Daddy starb. Jetzt schien sie es sich in den Kopf gesetzt zu haben, Klavier zu spielen, mit Geldeintreibern Versteck zu spielen, uns durch schiere Willensanstrengung auf die Universität zu schicken und mit dem Fahrrad kreuz und quer durch Queens zu fahren. Sie weigerte sich, Autofahren zu lernen. Daddys altes Auto stand wochenlang draußen am Straßenrand geparkt. Lautlos. Sauber. Glänzend. Jeden Tag fuhr sie mit dem Fahrrad daran vorbei und tat einfach, als sähe sie es nicht.

Ihr Anblick auf diesem Fahrrad fasste für mich ihre ganze Existenz zusammen. Ihre Andersartigkeit, ihr komplett fehlendes Bewusstsein dafür, was die Leute von ihr dachten, ihre Gelassenheit angesichts der, wie ich fand, ständigen Bedrohung sowohl durch Schwarze als auch Weiße, denen es nicht passte, dass sie als Weiße unter Schwarzen lebte. Sie sah nichts davon. Sie fuhr so langsam, dass es von weitem so aussah, als bewegte sie sich gar nicht, das Bild erstarrte, zeichnete sich gegen den Frühlingshimmel ab, eine weiße Frau mittleren Alters auf einem uralten Fahrrad, an der schwarze Kinder auf Skateboards und Stingray-Rädern vorbeisausten und Kunststücke aufführten und sich Bälle zuwarfen, die an ihrem Kopf vorüberschwirrten, und Knallfrösche warfen, die neben ihr niedergingen. Sie kümmerte sich nicht im Geringsten darum. Sie trug ein geblümtes Kleid und schwarze Halbschuhe, ihr Kopf schlackerte hin und her, während sie wacklig um die Ecke bog, an der ich mit meinen Freunden Baseball spielte, die Lewiston Avenue rauf, die Mayville Street bergab, wo ein hübscher Junge namens Roger bei einem Autounfall ums Leben gekommen war, die Murdock Street wieder bergauf, über die Schwelle zu unserer Einfahrt und bis vor unser Haus. »Puh!«, sagte sie dann immer, während meine Geschwister, die draußen auf den Stufen saßen, um ein Auge auf sie zu haben, den Kopf schüttelten. Meine Schwester Dotty sagte dann immer: »Mir wär’s wirklich lieber, du würdest diese Radfahrerei sein lassen, Mama«, und im Stillen pflichtete ich ihr bei, aber vor allem, weil ich nicht wollte, dass meine Freunde sahen, wie meine weiße Mutter auf einem Fahrrad durch die Gegend gurkte. Sie war ohnehin schon weiß, was schlimm genug war, aber ein altes Rad zu fahren, das schon seit hundert Jahren aus der Mode war? Und das auch noch als Erwachsene? Das war einfach zu viel für mich. Schon als Junge fand ich meine Mutter immer sonderbar. Ihr lag nichts daran, sich mit den Nachbarn anzufreunden. Über ihre Vergangenheit sprach sie grundsätzlich nicht. Sie trank Tee aus einem Glas. Sie konnte Jiddisch. Sie hegte entschiedenes Misstrauen gegenüber Autoritäten, und unser Privatleben war ihr heilig, was sie, und meine ganze Familie, für die anderen nur noch sonderbarer machte. Meine Familie war riesig, mit zwölf Kindern, und ganz anders als alle Familien, die ich je kennengelernt hatte. Wir waren so viele zu Hause, dass uns Mama manchmal rief, indem sie »He, James-Judy-Henry-Hunter-Kath – wie auch immer, komm doch mal eben.« Es war nicht so, dass sie vergessen hätte, wer wir waren, bloß waren wir so viele, dass oft keine Zeit blieb für so etwas Nebensächliches wie Namen. Bei uns zu Hause war sie der Kommandeur, weil mein Stiefvater nicht bei uns wohnte. Er wohnte bis kurz vor seinem Tod in Brooklyn, hielt sich von der Meute fern und kam nur an den Wochenenden nach Hause, mit Lebensmitteln und Dreirädern und dem Vorsatz, all die verschiedenen Dinge zu reparieren, die wir im Lauf der Woche kaputtgemacht hatten. Die Kleinarbeit, also unsere Erziehung, überließ er Mama, die zugleich Oberärztin (»Tu Jod drauf«), Kriegsministerin (»Wenn dich jemand schlägt, nimm deine Faust und hau ihm eine rein«), religiöser Wegweiser (»An erster Stelle kommt Gott«), Psychologin (»Denk einfach nicht dran«) und Finanzberaterin war (»Was willst du mit Geld, wenn du nichts im Kopf hast?«). Fragen, die mit Hautfarbe oder Identität zusammenhingen, überging sie einfach.

Ich weiß noch, wie ich mir als Kind wünschte, zu der Familie in der Fernsehserie Father Knows Best zu gehören. Da kam der Vater abends im Anzug von der Arbeit nach Hause, und nie gab es mehr Kinder, als auf seinen Schoß passten, anders bei uns, wo alle mit zerlöcherten Hosen und Turnschuhen herumliefen, die im John’s Bargains-Laden 1 Dollar 99 kosteten, und die Eltern waren immer beschäftigt und nie bei der Sache, und einen Stiefvater hatten wir, der tauchte nur am Wochenende in Hemdsärmeln mit seinem Werkzeugkasten auf, und eine Mutter, die unablässig Windeln, Sicherheitsnadeln, Waschlappen, Ohrenstäbchen und auf jedem Arm ein Kind durch die Gegend schleppte, während ein drittes an ihrem Rock zerrte. Kaum hatte sie einem Kind den Hintern abgewischt, brüllte sich schon das nächste die Seele aus dem Leib. Damals in der Red-Hook-Siedlung in Brooklyn, wo wir wohnten, bevor wir nach Queens ins relativ paradiesische St. Albans zogen, schliefen wir immer wie die Ölsardinen zu dritt oder viert in einem Bett, einer mit dem Kopf zum Kopfende, der Nächste mit dem Kopf zum Fußende und immer so weiter. »Kopf oben, Zehen unten«, rief Mama, gab jedem von uns einen Gutenachtkuss und legte ihn in Position. Sobald sie aus dem Zimmer war, stritten wir darum, wer an der Wand liegen durfte. »Ich lieg an der Wand!«, brüllte ich immer, und Richard, mein nächstälterer Bruder und somit überlegener Gegner, schüttelte dann immer den Kopf und sagte: »Nein, nein, nein. David schläft an der Wand. Ich geh in die Mitte. Du, Holzkopf, gehst nach außen.« Also musste ich die ganze Nacht lang Davids Atem einatmen und hatte Richies Zehen im Gesicht, und wenn ich die Kombination aus Zehen und Atem nicht mehr aushielt, drehte ich mich rum und knallte auf den kalten Zementboden.

Friss oder stirb war bei uns die Devise, und Mama war Spezialistin auf dem Gebiet, immerhin hatte sie das System selbst eingeführt. Man war auf sich gestellt, oder so dachte man zumindest, bis man mit seinem Latein am Ende war, woraufhin sie dann einschritt und einen rettete. Ich hatte schreckliche Angst, als ich an der Reihe war, eingeschult zu werden. Obwohl die Public School Nr. 118 nur acht Blocks entfernt war, durfte ich nicht zusammen mit meinen Geschwistern hinlaufen, weil die Vorschulkinder den Schulbus nehmen mussten. An jenem schicksalsschweren Morgen jagte mich Mama durch die ganze Küche und versuchte, mich anzuziehen, während sich meine Geschwister über ihren völlig verängstigten Bruder kaputtlachten. »Der Bus ist gar nicht so schlecht«, bemerkte einer, »abgesehen von den Schlangen.« Und eine andere fügte hinzu: »Manchmal bringt einen der Bus nur nicht wieder nach Hause.« Allgemeines Hohngelächter.

»Seid still«, sagte Mama und inspizierte meine Schulkleidung. Meine Sachen waren zwar nicht neu, aber sauber. Die Hosen waren mal Billys gewesen, das Hemd war von David, den Mantel hatten vor mir Dennis, Billy, David und Richie getragen. Es war ein grauer Mantel mit Pelzkragen, in dem die Motten saßen. Mama bürstete ihn ab, stellte acht oder neun Schüsseln auf den Tisch, schüttete Haferflocken in jede Schüssel, gab dem Ältesten Anweisungen, den Rest zu füttern, und fuhr dann mit einem Kamm durch meine Haare. Es fühlte sich an wie ein Mähdrescher. »Komm«, sagte sie zu mir, »ich bring dich zur Bushaltestelle.« Eine unerwartete Belohnung! Ich und Mama waren allein – soweit ich mich erinnere, war es das erste Mal überhaupt.

Es war immer der Höhepunkt des Tages, und die Erinnerung daran brannte sich mir ins Gedächtnis wie eine Tätowierung, wenn Mama mich zur Bushaltestelle brachte und dann am Nachmittag wieder abholte. Da stand sie, an der 114th Road Ecke New Mexico, in einem braunen Mantel und mit einem bunten Kopftuch um ihre schwarzen Haare, und beobachtete gemeinsam mit den anderen Eltern, wie der gelbe Schulbus um die Ecke bog und mit fauchenden Druckluftbremsen anhielt.

Während die Wochen vergingen und die Schule allmählich ihren Schrecken verlor, fiel mir an meiner Mutter immer deutlicher etwas auf: sie sah nämlich überhaupt nicht so aus wie die anderen Mütter. Eigentlich sah sie sogar eher aus wie meine Vorschullehrerin, Mrs. Alexander, die weiß war. Ich spähte aus dem Fenster, während der Bus um die Ecke bog und die Türen aufklappten, und ich bemerkte, dass Mama immer abseits stand und sich nur selten mit den anderen Müttern unterhielt. Sie stand hinter ihnen, wartete geduldig mit den Händen in den Manteltaschen, hielt nach mir Ausschau, dann lächelte sie und winkte, wenn ich ihr aus dem Fenster zurief. Schnell schnappte sie sich meine Hand, wenn ich aus dem Bus stieg, und zog mich davon, ohne sich um die Blicke der schwarzen Frauen zu kümmern.

Eines Nachmittags, auf dem Nachhauseweg von der Bushaltestelle, fragte ich Mama, warum sie nicht so aussehe wie die anderen Mütter.

»Weil ich nicht die anderen Mütter bin«, sagte sie.

»Wer bist du denn?«, fragte ich.

»Ich bin deine Mutter.«

»Aber wieso siehst du dann nicht so aus wie Rodneys Mutter, oder Petes Mutter? Wieso siehst du nicht so aus wie ich?«

Sie seufzte und zuckte die Achseln. Offensichtlich kam ihr das bekannt vor. »Ich sehe doch so aus wie du. Ich bin deine Mutter. Du stellst zu viele Fragen. Bilde dich. Die Schule ist wichtig. Vergiss Rodney und Pete. Vergiss ihre Mütter. Denk an die Schule. Vergiss alles andere. Kümmer dich nicht um Rodney und Pete. Wenn sie in eine Richtung gehen, gehst du in die andere. Hörst du?«

»Ja.«

»Ich weiß, wovon ich rede. Lass die Finger von denen. Halte dich einfach an deine Brüder und Schwestern. Und behalte deine Angelegenheiten für dich.« Ende der Diskussion.

Ein paar Wochen später stieg ich aus dem Bus, und Mama war nicht da. Ich geriet in Panik. Irgendwo in meinem Hinterkopf schlummerten ihre warnenden Worte: »Du wirst lernen müssen, allein nach Hause zu laufen«, aber vor lauter Aufregung war mein Gedächtnis wie ausgeschaltet. Unser Haus war nur zwei Blocks entfernt, aber es hätten genausogut zehn Meilen sein können, denn ich hatte nicht die geringste Ahnung, wie man dorthin kam. Ich stand an der Ecke und gab mir alle Mühe, nicht in Tränen auszubrechen. Die anderen Eltern sahen mich mitleidig an und fragten nach meiner Adresse, aber ich hatte Angst, sie ihnen zu verraten. Mama hatte mich ja gewarnt, sie hatte es uns allen zwölfen eingebläut, seit wir

3

Koscher

Die Ehe meiner Eltern wurde durch einen row geschlossen, einen hochrangigen Rabbi, der zu den jeweiligen Eltern hingeht und die Mitgift aushandelt und den Ehevertrag entsprechend dem jüdischen Gesetz arrangiert, das heißt also, die Sache hatte mit Liebe nichts zu tun. Das war so: Die Familie meiner Mutter hatte Stil und Geld. Tate, ich weiß nicht, woher seine Familie kam. Mame war seine Eintrittskarte nach Amerika, und kaum war er hier angekommen, war er fertig mit ihr. Er kam auf Empfehlung von Laurie her, der ältesten Schwester meiner Mutter, und von ihrem Mann, Paul Schiffman. Man konnte nicht einfach so in das Land reinspazieren. Es musste einen jemand empfehlen, es musste jemand sagen: »Ich bürge für diesen Menschen.« Zuerst traf er ein, und ein paar Monate später ließ er seine Familie nachkommen – also mich, Mame und meinen älteren Bruder Sam. Ich war zwei Jahre alt und Sam war vier, als wir ankamen, darum erinnere ich mich überhaupt nicht mehr an unsere lange, gefahrvolle Reise nach Amerika. Das, was ich darüber weiß, weiß ich aus Kinofilmen. Ich hab ein Blatt Papier in dem Schuhkarton unter meinem Bett, auf dem steht, dass ich am 23. August 1923 hier angekommen bin, auf einem Dampfer namens Austergeist. Ich habe dieses Dokument 23 Jahre lang immer mit mir rumgetragen. Das war mein Schutz, ich wollte. nicht rausgeschmissen werden. Von wem? Egal wer … die Regierung, mein Vater, irgendjemand. Ich dachte, man könne aus Amerika rausgeschmissen werden wie aus einem Baseballspiel. Mein Vater sagte immer: »Ich bin Staatsbürger und du nicht. Ich kann dich jederzeit zurück nach Europa schicken.« Früher drohte er uns oft damit, dass er uns zurück nach Europa schicken würde, vor allem meiner Mutter, weil sie die letzte aus ihrer Familie war, die hierherkam, und einen Großteil ihres Lebens damit zugebracht hatte, vor russischen Soldaten in Polen zu fliehen. Sie redete früher oft über den Zaren oder den Kaiser, und wie die russischen Soldaten ins Dorf kamen und die Juden aufreihten und kaltblütig erschossen. »Ich musste um mein Leben laufen«, sagte sie immer. »Beim Laufen hielt, ich dich und deinen Bruder in meinen Armen.« Sie hatte schreckliche Angst vor Europa und war froh, in Amerika zu sein.

Als wir vom Schiff runterkamen, wohnten wir erst bei meinen Großeltern Sejde und Babe in der 115th Street Ecke St. Nicholas in Manhattan. Obwohl ich noch ein kleines Kind war, erinnere ich mich gut an Sejde. Er hatte einen langen Bart und war lustig und trank immer seinen Tee aus einem Glas. Alle Männer in meiner Familie hatten lange Bärte. Sejde hatte auf seinem Schreibtisch ein Bild von sich und meiner Großmutter. Es war eine Aufnahme aus der Zeit, als sie noch in Europa lebten. Sie standen nebeneinander, Sejde trug einen schwarzen Anzug, einen Hut und seinen Bart, und Babe trug eine Perücke, einen Scheitel, wie es der Brauch vorschrieb. Ich glaube, unter ihrer Perücke hatte Babe eine Glatze. Deswegen mussten die Frauen auch ihre Köpfe bedecken, weil sie Glatzen hatten.

Ich mochte meine Großeltern sehr. Sie waren warmherzig, und ich liebte sie so, wie jedes Enkelkind seine Großeltern liebt. Sie hatten eine schöne, aufgeräumte Wohnung mit schweren, dunklen Mahagonimöbeln. Auf dem Esstisch lag immer eine blütenweiße Spitzentischdecke. Sie waren streng orthodox und aßen jeden Tag koscher. Du hast ja keine Ahnung, was das heißt. Bestimmt meinst du, koscher, das sei so was wie Chalwa-Süßigkeiten. Du solltest lieber was darüber lesen, ich bin doch kein Fachmann. Es gibt Leute, die schreiben ganze Bücher darüber, such die mal und frag sie! Oder lies die Bibel! Verflixt noch mal! Wer Ich bin ich denn schon! Ich kann doch nicht der ganzen Welt einfach irgendwas erzählen. Ich weiß doch kaum was! Bei uns war es jedenfalls so, dass man für jede Mahlzeit anderes Geschirr hatte, andere Tischdecken, andere Teller, Gabeln, Löffel, Messer, alles. Und man durfte das Essen nicht mischen. Stattdessen gab es Milchiges oder Fleischiges. Das heißt, man aß bei einer Mahlzeit nur Milchprodukte und bei der nächsten nur Fleisch. Nie gemischt. Auch kein Schweinefleisch – keine Koteletts mit Kartoffelsalat, kein Ei mit Speck, das kannst du vergessen. Man setzt sich auf seinen Hintern und isst, was sie einem geben, und man macht, was sie einem sagen. Bei uns gab es ein besonderes Tischtuch für Milchiges, weil man das mit einem Lappen einfach abwischen konnte, anstatt es zu waschen. Dann musste man jeden Freitag bei Sonnenuntergang die Kerzen anzünden und beten, und dann fing der Sabbat an. Der dauerte bis zum Sonnenuntergang am Samstag. Man durfte kein Licht an- oder ausmachen, kein Papier zerreißen, man durfte nicht Auto fahren oder ins Kino, noch nicht mal so was Einfaches wie den Herd anschalten durfte man. Man musste stillsitzen und bei Kerzenschein lesen. Oder einfach stillsitzen. Das war für mich das Schwerste, das Stillsitzen. Schon als Mädchen rannte ich immer gern. Ich schlug die Haustür hinter mir zu und rannte einfach los. Das Einzige, was ich am Sabbat durfte, war Romanhefte lesen. Das tat ich auch jahrelang.

Ich erinnere mich noch, wie Sejde in der Wohnung starb. Ich weiß nicht, wie er starb, ich weiß nur, dass er starb. Damals trödelte man nicht erst noch lange rum wie heutzutage, wo die Ärzte einem Schläuche in den Mund stecken und sich an einem dumm und dämlich verdienen. Sie sterben einfach. Tot. Mach’s gut. Der war jedenfalls tot, Schätzchen. Sie legten ihn aufs Bett und brachten uns Kinder in sein Schlafzimmer, damit wir ihn angucken konnten. Sie mussten mich und meinen Bruder Sam vom Boden hochheben, damit wir ihn sehen konnten. Sein Bart lag flach auf seiner Brust, und seine Hände waren gefaltet. Er trug eine kleine schwarze Krawatte. Er sah aus, als würde er schlafen. Ich weiß noch, wie ich zu mir sagte, der kann unmöglich tot sein, weil es noch gar nicht lange her schien, da hatte er noch gelebt und gescherzt und mit mir Unsinn gemacht, und jetzt lag er da, tot wie ein Stein. Sie beerdigten ihn am selben Tag, vor Sonnenuntergang, und wir saßen schiwe für ihn. Wir verhängten alle Spiegel in unserem Haus. Die Erwachsenen bedeckten ihre Köpfe. Alle saßen auf Kisten. Meine Großmutter trug noch lange danach schwarz. Aber weißt du, ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, dass sie ihn zu früh begraben hatten. Ich hätte am liebsten gefragt: »Und was ist, wenn Sejde gar nicht wirklich tot ist? Vielleicht macht er nur Spaß, und dann wacht er auf und stellt fest, dass er unter der Erde liegt!« Aber in meiner Familie stellte man als Kind keine Fragen. Man tat das, was einem gesagt wurde. Man gehorchte, Punktum.

Das habe ich nie vergessen, und ich glaube, deshalb leide ich auch heute noch unter Klaustrophobie, weil ich nämlich nicht wusste, was der Tod ist. Weiß du, in meiner Familie sprach man nicht über den Tod. Man durfte das Wort nicht aussprechen. Die alten Juden spuckten immer auf den Boden, wenn sie das Wort »Tod« auf Jiddisch sagten. Ich weiß nicht, vielleicht war das Aberglaube, jedenfalls, wenn mein Vater »Tod« sagte, dann konnte man drauf wetten, dass ihm zwei Sekunden später die Spucke aus dem Mund schoss. Warum? Warum nicht! Er hätte in seinem Haus auf den Boden kotzen können, und keiner hätte irgendwas dagegen sagen können. Warum er spuckte, weiß ich nicht, aber als mein Großvater dahinging, fragte ich mich immer wieder: was ist, wenn Sejde gar nicht

4

Black Power

Als Junge fragte ich mich oft, wo meine Mutter herkam, wie sie auf diese Erde gekommen war. Wenn ich von ihr wissen wollte, woher sie kam, sagte sie immer: »Gott hat mich gemacht«, dann wechselte sie das Thema. Wenn ich sie fragte, ob sie weiß sei, sagte sie: »Nein. Ich bin hellhäutig«, und wechselte wieder das Thema. Biographische Fakten standen für Mama in keinem Zusammenhang mit den zwölf merkwürdigen, wilden, dunkelhäutigen Kindern, denen sie das Leben geschenkt hatte. Sie teilte Befehle aus, und ihr Wort war Gesetz. Da sie sich weigerte, Einzelheiten über sich selbst oder ihre Vergangenheit zu enthüllen, und mein Stiefvater meistens nicht für Fragen zu seiner oder Mamas Person zur Verfügung stand, erfuhr ich nur von meinen Geschwistern etwas über Mamas Vergangenheit. Wir tauschten Informationen über Mama aus wie andere Baseballkarten tauschten, und es waren immer nur Versatzstücke, die die Runde machten: teils Klatsch, teils Unsinn, teils wirkliche Einsichten und teils auch reine Albernheiten.

»Das kann dir doch egal sein«, spottete mein älterer Bruder Richie, als ich ihn nach unseren Großeltern fragte. »Du bist doch sowieso nur adoptiert.«

Meine Geschwister und ich brachten Stunden damit zu, einander hereinzulegen. Ich sagte Richie, dass ich ihm kein Wort glaubte.

»Mir doch egal, ob du mir glaubst oder nicht«, schnaubte er. »Mama ist nicht deine richtige Mutter. Deine richtige Mutter sitzt im Gefängnis.«

»Du lügst!«

»Du wirst schon sehen, wenn dich Mama nächste Woche zu deiner richtigen Mutter zurückbringt. Was meinst du, warum sie sonst die ganze Woche so nett zu dir war?«

Da fiel mir auf einmal auf, dass Mama wirklich die ganze Woche lang besonders nett zu mir gewesen war. Aber war sie nicht immer nett zu mir? Ich wusste es selbst nicht, auch weil ich, mit dem verwirrten Kopf eines Achtjährigen, immer mehr Angst bekam, dass Richie vielleicht doch recht haben könnte. Immerhin sah Mama wirklich nicht aus wie ich. Genauer gesagt, sah sie weder aus wie Richie oder David noch wie ihre anderen Kinder. Wir alle waren nämlich unbestreitbar schwarz, wenn auch von unterschiedlichen Schattierungen: manche von uns waren hellbraun, manche mittelbraun, ein paar waren sehr hellhäutig, aber wir hatten alle die gleichen Locken. Mama hatte sich selbst als »hellhäutig« bezeichnet, und ihre Behauptung nahm ich anfangs für bare Münze, aber ab einem bestimmten Punkt wurde mir klar, dass es einfach nicht stimmen konnte. Die Mutter meines besten Freundes Billy Smith war so hell wie Mama und hatte dazu noch rote Haare, aber ich zweifelte keine Sekunde daran, dass Billys Mutter schwarz war. Je älter ich wurde, desto schmerzlicher wurde es mir bewusst und desto mehr beschäftigte es mich. Dabei weigerte sich Mama konsequent zuzugeben, dass sie weiß war. Warum sie sich weigerte, war nicht klar, wo es doch selbst meine Lehrer zu wissen schienen. Beim Elternabend stellten meine Lehrer immer wieder die Frage: »Ist James ein Adoptivkind?«, worauf Mama jedesmal empört reagierte.

Ich sagte zu Richie: »Wenn ich adoptiert bin, dann bist du auch adoptiert.«

»Stimmt nicht«, erwiderte Richie. »Nur du, und du musst zurück zu deiner Mutter ins Gefängnis.«

»Dann lauf ich weg.«

»Das geht gar nicht. Wenn du das machst, kriegt Mama Ärger. Du willst doch nicht, dass Mama Ärger kriegt, oder? Ist doch nicht ihre Schuld, dass du adoptiert bist.«

Das saß. Ich spürte, wie Panik in mir aufstieg. »Aber ich will nicht zu meiner richtigen Mutter. Ich will hierbleiben, bei Mama …«

»Du musst aber. Tut mir echt leid für dich, Mann.«

Und so ging das weiter, bis ich in Tränen aufgelöst war. Ich weiß noch, wie ich ganz außer mir durch die Wohnung lief, derweil sich Richie in dem Bewusstsein, mein Leben ruiniert zu haben, in den Schlaf kicherte. In jener Nacht lag ich hellwach im Bett und wartete, bis Mama um 2 Uhr morgens von der Arbeit kam. Wenig später saß ich in meiner ausgeleierten Fruit-O’-the-Loom-Unterwäsche am Küchentisch, und Mama deckte die ganze Lügengeschichte auf.«

»Du bist nicht adoptiert worden«, lachte sie.

»Dann bist du also meine richtige Mutter?«

»Natürlich bin ich das.« Großer Kuss.

»Aber wer sind dann meine Großeltern?«

»Dein Großvater Nash ist tot und deine Großmutter Etta auch.«

»Wer war das?«

»Das waren die Eltern deines Vaters.«

»Und wo kamen die her?«

»Unten aus dem Süden. Erinnerst du dich nicht mehr an sie?«

Ich erinnerte mich vage an meine Großmutter Etta, eine uralte schwarze Frau mit einem wunderschönen Gesicht, die immer sehr durcheinander wirkte, ein blaues Kleid trug und eine Angelrute, an der noch die Angelschnur samt Köder hing und zwischen ihren Füßen hin- und herbaumelte. Sie schien mir unwirklich.

»Kanntest du sie, Mama?«

»Ich kannte sie sehr, sehr gut.«

»Liebten sie dich?«

»Warum stellst du so viele Fragen?«

»Ich will es einfach nur wissen. Liebten sie dich? Ich meine, wenn dich deine eigenen Eltern schon nicht liebten –«

»Meine eigenen Eltern liebten mich sehr wohl!«

»Aber wo sind sie dann?«

Kurzes Schweigen. »Meine Mutter starb vor vielen, vielen Jahren«, sagte sie. »Mein Vater war ein Schlitzohr. Jetzt ist aber Schluss für heute mit Fragen. Willst du ein bisschen Napfkuchen?« Es war genug gesagt worden. Bei einer zwölfköpfigen Geschwisterschar galt es schon als Riesenerfolg, wenn Mama einem tagsüber nur fünf Minuten lang ihre ungeteilte Aufmerksamkeit schenkte. Noch etwas ganz anderes war es da natürlich, mitten in der Nacht allein mit ihr beim Essen zu sitzen. Ich hörte auf, Fragen zu stellen, und aß meinen Kuchen, was mich jedoch bestimmt nicht abhielt, mir weiter Gedanken zu machen. Ich konnte gar nicht anders, als ständig über Mama nachzudenken – einmal, weil ich mir immer stärker meiner selbst bewusst wurde, und dann auch aus Angst um sie, denn schon als Kind spürte ich deutlich, dass Schwarze und Weiße eigentlich nicht zueinander passten, was sie, und uns alle, in eine ziemlich ungemütliche Lage brachte.

Im Jahr 1966, als ich neun Jahre alt war, hatte die Black-Power-Bewegung selbst den hintersten Winkel meines Stadtviertels St. Albans, im Bezirk Queens, erreicht. Malcolm X war im Jahr zuvor getötet und als Figur dadurch nur noch wichtiger geworden. Alle trugen Afro-Look. Die Black Panthers hatten ziemlich großen Einfluss. Öffentliche Gebäude, Statuen und Denkmäler standen abends noch in ihren üblichen nichtssagenden Farben da, um schon am nächsten Morgen in den »Befreiungsfarben« Rot, Schwarz und Grün zu leuchten. Kongaspieler trommelten nachts auf den Straßen, während sich Teenager versammelten, um über die Revolution zu diskutieren. Meine Geschwister marschierten ums Haus und rezitierten Gedichte der Last Poets, einer Art Rap-Gruppe, deren sehr offensive Texte von Kongas und grandiosem Hintergrundgesang begleitet wurden. Ihre Lieder hießen »Die Revolution kommt nicht ins Fernsehen« oder »In der U-Bahn«. Jeden Samstagmorgen radelten meine Freunde und ich zur Dunkirk Street Ecke Illion Avenue, um in der Nähe der Softdrinkfabrik Sun Dew beim örtlichen Autorennen zuzugucken, bei dem es darum ging, wer mit der höchsten Geschwindigkeit durch eine Senke in der Straße fuhr, die selbst das langsamste Auto hoch in die Luft schleuderte. Mein Stiefvater fuhr einmal zum Spaß in seinem ’64er Pontiac mit nur 50 km/h durch diese Senke, und da schleuderte es mich schon an die Decke. Diese Typen aber fuhren mit 130 Sachen, und ihre Wagen flogen wie Vögel, segelten durch die Luft und landeten fünf Meter weiter auf dem Boden, wo sie unkontrolliert dahinschlitterten und schließlich gegen die Wand der Sun-Dew-Fabrik knallten. Dann eierten sie davon, nur noch ein Haufen verbeultes Blech mit eingedrücktem Kühlergrill und Dellen in den Kotflügeln. Auf den Motorhauben der Wagen hatten sie Namen geschmiert wie »Smokin’ Joe« und »Miko« und »Dream Machine«, aber unser Lieblingsauto war ein blank polierter, schwarzer, frisierter GTO, auf dessen Motorhaube und Verdeck »Black Power« stand, in geschwungener weißer Schreibschrift. Das war das schnellste Auto, und der Fahrer war natürlich der Coolste von allen. Er fuhr wie ein Irrer, hängte zuerst irgendeine arme Corvette in einer Staubwolke ab, lenkte seinen Schlitten im Kreis, schleuderte den Wagen rum und drehte abschließend eine langsame Ehrenrunde, bei der er einen muskulösen Arm aus dem Fenster hängen und den Motor laut aufheulen ließ, während wir pfiffen und jubelten und die Fäuste gen Himmel reckten und »Black Power« brüllten. Dann lachte er und gab für uns Gummi, donnerte mit quietschenden Reifen davon, ein einziger Blitz aus glänzendem Metall und heißen Abgasen, und seine Rücklichter leuchteten auf, während er durch die schmalen Seitenstraßen verschwand, bevor die Polizei auch nur eine Chance gehabt hätte, ihn zu kriegen. Für uns war er ein Gott.

Aber gleichzeitig hatte ich auch Angst vor der Black-Power-Bewegung, aus einem offensichtlichen Grund. Ich dachte, Black Power bedeutete das Ende für meine Mutter. Ich hatte die Propaganda von der Angst des weißen Mannes vor dem Schwarzen kritiklos geschluckt. Es begann damit, dass eines Tages ein stocknüchterner weißer Nachrichtensprecher in unserem Schwarzweißfernseher einen Bericht über eine Demo der Black Panther ankündigte, die von Bobby Seale oder Huey Newton oder einem jener anderen militanten jungen Schwarzen angeführt wurde, der vor Tausenden wütender afroamerikanischer Studenten stand und Power! Black Power!« skandierte, während die Menge tobte. Mir schlotterten die Knie. Diese Leute werden Mama umbringen, dachte ich. Mama jedoch zeigte sich unbesorgt. Ihr Motto war: »Wenn es nichts mit Schule oder Kirche zu tun hat, ist es mir völlig egal, und meine Antwort heißt nein, ganz gleich, worum es geht.«

Unser Privatleben und gute Noten waren für sie das Wichtigste, und sie traute keinem Außenstehenden, egal, welche Hautfarbe er hatte. Immer wieder ermahnte sie uns, niemals einer fremden Autorität, das heißt Lehrern, Sozialarbeitern, Polizisten, Ladenbesitzern, nicht einmal Freunden irgendwelche Einzelheiten über unser Familienleben zu verraten. Wir hatten gelernt, prinzipiell mit »Weiß ich nicht« zu antworten, wenn irgendjemand etwas über unser Leben wissen wollte, und jahrelang praktizierte ich das auch. Unser Zuhause war eine Welt für sich. Mama ernannte das jeweils älteste Kind zum »König« oder zur »Königin«, und dieses Kind hatte dann während ihrer Abwesenheit im Haus das Sagen. Da wir meistens auf uns gestellt waren, ernannten wir einander zusätzlich zu Hofnarren, Sklaven, Musikanten, Dichtern und Nesthäkchen. Normalerweise ließ Mama uns nicht gern auf der Straße spielen, aber wenn es einem doch gelang, aus dem Haus zu schlüpfen, warnte sie: »Bevor’s dunkel wird, bist du gefälligst zu Hause«, und diese Vorschrift setzte sie mit aller Härte durch. Oft jedoch strapazierte ich das Gesetz bis an seine Grenze, schlich mich in der Abenddämmerung ins Haus, wenn der letzte Sonnenstrahl noch eben über den westlichen Horizont lugte, und schloss leise die Tür, in der Hoffnung, dass Mama schon zur Arbeit gegangen war. Kaum aber hatte ich mich umgedreht, stand sie vor mir, die Hände in die Hüften gestützt, den Gürtel in der Hand, die Augen verärgert zwischen dem Fenster und mir hin- und herfliegend. Mit geschürzten Lippen sah sie mir direkt in die Augen und versuchte zu entscheiden, ob es nun noch hell oder schon dunkel war. »Es ist noch hell«, schlug ich mit unsicherer Stimme vor, während sich meine Geschwister hinter ihr versammelten, um dem drohenden Gemetzel beizuwohnen.

»Das nennst du hell?«, fuhr sie mich an und wies zum Fenster.

»Sieht ziemlich dunkel aus«, zirpten meine Geschwister hinter ihr. »Es ist ganz sicher dunkel, Mama«, riefen sie und versuchten dabei, ihr Kichern zu unterdrücken. Wenn ich Glück hatte, fing irgendwo im anderen Zimmer ein Baby an zu schreien, und sie ließ von mir ab, indem sie den Gürtel beim Gehen über den Türknauf hängte. »Mach das nicht noch mal«, sagte sie noch warnend über die Schulter, und ich war ein freier Mann.

Aber selbst wenn sie ein Interesse für die Black-Power-Bewegung gezeigt hätte, wäre ihr keine Zeit geblieben, darüber zu reden. Sie machte die Abendschicht als Schreibkraft bei der Chase Manhattan Bank, verließ also um drei Uhr nachmittags das Haus und kam gegen zwei Uhr morgens wieder, so dass kaum Zeit für Spielereien, geschweige denn Identitätskrisen blieb. Sie und mein Vater hatten eine merkwürdige Mischung aus jüdisch-europäischem und afroamerikanischem Misstrauen und Verfolgungswahn ins Haus gebracht. Mein Vater, Andrew McBride, ein baptistischer Geistlicher, hatte wohl seine Zweifel gehabt, dass die Welt seine gemischte Familie akzeptieren würde. Er sorgte immer dafür, dass seine Kinder nicht in Schwierigkeiten gerieten und dass genug Geld im Haus war – den Rest überließ er dem Herrgott. Nachdem er gestorben war und Mama wieder heiratete, schien es, als ob Hunter Jordan genau da weitermachen würde, wo mein Vater aufgehört hatte, denn er legte nicht weniger Wert auf Schulbildung und Kirche. Mama ihrerseits hatte kein Vorbild, nach dem sie uns erzog, bloß die Erfahrung ihrer eigenen jüdisch-orthodoxen Familie, die trotz ihrer offensichtlichen Schwächen – Strenge, Streitbarkeit, Gewinnsucht, Feindseligkeit gegenüber Fremden, vom tyrannischen Vater einmal ganz abgesehen – eine im Guten wie im Schlechten typische Einwanderermentalität besessen hatte: Sie arbeiteten hart, duldeten keine Albernheiten und waren von Ehrgeiz, Misstrauen gegenüber Autoritäten und einem tiefen Glauben an Gott und eine gute Schulbildung durchdrungen. Meine Eltern waren keine Materialisten. Sie waren überzeugt, dass Geld ohne Wissen nutzlos und Amerika ein Land sei, in dem jeder mit Bildung und einer ordentlichen Portion Religiosität einen Weg aus der Armut finden könne, und mit den Jahren sollten sie recht behalten.

Mit Widersprüchen zu leben war für uns normal, der Widerspruch stand uns ja geradezu ins Gesicht geschrieben, und um zu erfahren, wie man als fleischgewordener Widerspruch das Leben meisterte, mussten wir bloß unsere Mutter ansehen. Mamas Widersprüche knallten und krachten gegeneinander wie die Autoscooter im Vergnügungspark auf Coney Island. Die Weißen, fand sie, waren grundsätzlich Feinde der Schwarzen, und dennoch schickte sie uns auf weiße Schulen, weil wir da die bessere Ausbildung bekamen. Schwarzen konnte man eher trauen, aber dennoch war alles, was irgendwie mit Schwarzen zu tun hatte, immer ein bisschen unter Niveau. Sie mochte Leute nicht, die Geld hatten, und dennoch brauchte sie ständig welches. Für Rassisten gleich welcher Hautfarbe hatte sie nicht das Geringste übrig, ebenso wenig wie für die bürgerlichen Schwarzen, die die Weißen zu imitieren versuchten, sich wichtig machten und unsinnige Angewohnheiten hatten, wie »auf Plastiksofas sitzen und mit abgespreiztem kleinem Finger die Teetasse halten«. »Was für Idioten!«, zischte sie dann. Eltern, die mit den schulischen Leistungen ihrer Kinder prahlten, ließ sie links liegen, aber gleichzeitig ermunterte sie uns ununterbrochen, die anerkanntesten Berufe anzustreben. Sie sprach sich immer gegen Sozialhilfe aus und beantragte sie nie, obwohl wir sie gebraucht hätten, unterstützte aber jeden, der davon Gebrauch machte. Sie hasste Restaurants und hätte niemals eins betreten, selbst wenn sie ein Essen umsonst bekommen hätte. In Wirklichkeit zog sie es vor, mitten unter den Armen zu sein, unter den Armen der Arbeiterklasse in der Red-Hook-Siedlung in Brooklyn, unter den Zementmischern, Bäckern, Großmüttern und aus den Südstaaten eingewanderten Gemeindemitgliedern, mit denen sie ihr ganzes Leben lang befreundet war. Für diese Leute gründeten Mama und mein Vater auch die New Brown Memorial Church, eine kleine Baptistenkirche in einem Ladenlokal, die heute noch immer in Red Hook steht. Mama liebt diese Kirche, und sie liebt auch heute noch Red Hook, eine der gefährlichsten und am meisten verwahrlosten Siedlungen in ganz New York. Manchmal steht sie einfach morgens auf, nimmt in Ewing, New Jersey, wo sie wohnt, den Zug, fährt nach Manhattan, nimmt die U-Bahn nach Brooklyn und spaziert dann zwischen den Wohnblocks umher, als sei sie der Papst persönlich, die einzige Weiße weit und breit. Sie winkt Bekannten zu, steigt über die Drogensüchtigen und lächelt die jungen Mütter an, die ihre Kinderwagen schieben, ehe sie schließlich im schummrigen Hausflur der Dwight Street 80 verschwindet. Die jungen Typen in Kapuzenshirts, die dort herumlungern, starren dieser seltsamen, o-beinigen, alten, weißen Frau in Nike-Turnschuhen und rotem Sweatshirt feindselig hinterher, die langsam mit ihren arthritischen Knien die drei Stockwerke hinauf durch das dunkle, nach Urin stinkende Treppenhaus humpelt, um ihre beste Freundin, Mrs. Ingram im Apartment 3G zu besuchen.

Als Junge wunderte ich mich oft darüber, wie gelassen Mama in ihrem Umgang mit Schwarzen war. Die meisten Weißen, die ich kannte, hatten offensichtlich große Angst vor Schwarzen. Schon als ich noch sehr klein war, fiel mir das auf. Ich las es in der Zeitung, zwischen den Zeilen meiner Lieblingskolumnisten im Sportteil der New York Post und der alten Long Island Press, wenn sie sich weigerten, Cassius Clay Muhammad Ali zu nennen, in ihrer Darstellung Floyd Pattersons als »guter katholischer Neger« und ihrer harschen Kritik an Gibson von den St. Louis Cardinals, den ich verehrte. In Wirklichkeit aber brauchte ich nicht mal die Zeitung aufzuschlagen, um darauf zu stoßen. Ich konnte es in den Gesichtern der Weißen lesen, die mich und Mama und meine Geschwister in der U-Bahn anstarrten, lachten, und mit dem Finger auf uns zeigten und sagten: »Guckt mal, die Frau mit den vielen kleinen Niggern.« Ich weiß noch, wie ein Mann Mama einen wütenden Stoß versetzte, während sie dabei war, ein paar von uns auf eine Rolltreppe zu verfrachten, aber sie beachtete ihn einfach nicht. Zwei schwarze Frauen zeigten mal auf uns und sagten: »Guck dir die weiße Schlampe an«, und irgendwo in Manhattan wurde Mama von einem Mann angebrüllt und als »Negerhure«