4,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: btb Verlag

- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien

- Sprache: Deutsch

Der Mann hinter dem Mythos James Brown.

"Godfather", "Mr. Dynamite" und "Da Number One Soul Brother": James Brown war eine der exzentrischsten und wirkmächtigsten Figuren der Popmusik. Doch es gab auch den anderen James Brown, das Kind schwarzer Landarbeiter in den ärmlichen Verhältnissen von Augusta, Georgia. James McBride begibt sich in Interviews mit ehemaligen Bandmitgliedern, Managern und Familienangehörigen auf seine persönliche Suche nach dem Mann hinter dem Mythos James Brown - und nimmt uns mit auf eine Reise durch das ganz andere Amerika: die Südstaaten, Heimat der Unterdrückten, der Magier, Trickster und Gestaltenwandler. Vom Leben des zerrissenen Musikers weitet sich dabei der Blick auf die kulturelle Landschaft einer zutiefst gespaltenen Nation.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 426

Veröffentlichungsjahr: 2017

Ähnliche

Zum Buch:

»Godfather«, »Mr. Dynamite« und »Da Number One Soul Brother«: James Brown war eine der exzentrischsten und wirkmächtigsten Figuren der Popmusik. Doch es gab auch den anderen James Brown, das Kind schwarzer Landarbeiter in den ärmlichen Verhältnissen von Augusta, Georgia. James McBride begibt sich in Interviews mit ehemaligen Bandmitgliedern, Managern und Familienangehörigen auf seine persönliche Suche nach dem Mann hinter dem Mythos James Brown – und nimmt uns mit auf eine Reise durch das ganz andere Amerika: die Südstaaten, Heimat der Unterdrückten, der Magier, Trickster und Gestaltenwandler. Vom Leben des zerrissenen Musikers weitet sich dabei der Blick auf die kulturelle Landschaft einer zutiefst gespaltenen Nation.

Zum Autor:

James McBride – Autor, Musiker, Drehbuchschreiber, Journalist – wurde weltberühmt durch seinen autobiografischen Roman »Die Farbe von Wasser«. Das Buch gilt inzwischen als Klassiker in den Vereinigten Staaten, es stand zwei Jahre lang auf der New York Times Bestsellerliste. McBrides Debüt »Das Wunder von St. Anna« wurde vom amerikanischen Kultregisseur Spike Lee verfilmt. Für »Das verrückte Tagebuch des Henry Shackleford« erhielt McBride den renommierten National Book Award.

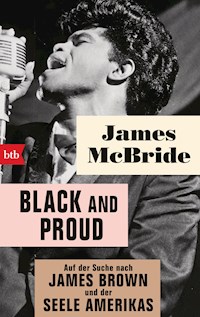

James McBride

BLACK AND PROUD

Auf der Suche nach James Brown und der Seele Amerikas

Aus dem Amerikanischen von Werner Löcher-Lawrence

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgabe erschien 2016 unter dem Titel »Kill ’Em and Leave. Searching for James Brown and the American Soul« bei Spiegel & Grau, New York.Copyright © 2016 by James McBrideCopyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2017 by btb in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenCovergestaltung: semper smile, München Covermotiv: © Getty Images/Michael Ochs ArchivesAutorenfoto: © Chia MessinaSatz: Uhl + Massopust, AalenISBN 978-3-641-19896-1V003www.btb-verlag.de

www.facebook.com/btbverlag

Professor Logan und seiner verstorbenen Frau Bettye gewidmet.

Wenn’s dir nicht um die Wahrheit geht, bist du nicht qualifiziert, irgendwelche Musik zu machen.

Prof. Wendell Logan (24. November 1940 – 15. Juni 2010), Gründer des Jazz Department am Oberlin Conservatory of Music

Inhalt

Vorwort: Das Gemurmel

Das wütende Gemurmel darüber, was in Amerikas Süden unausgesprochen bleibt, lastet schwer auf Barnwell, South Carolina. Es ist ein Land des Grinsens und des Nickens. Die Straßen sind nicht gekennzeichnet. Plastiklächeln und eine Warnung: »Sieh dich vor hier bei uns.«

Teil I. Den Takt einzählen

Kapitel 1. Das geheimnisvolle Haus

Das allgegenwärtige Vermächtnis James Browns, seine Bedeutung für die amerikanische und die schwarze Kultur und die Angst, die dahinterstand. »Immer schön auf der Schule bleiben, Dot-tay!«

Kapitel 2. Fluchen und Lärmen

Jeder Geschichtenerzähler kommt an die tief hängenden Früchte des afroamerikanischen Lebens, nur nicht die, die es leben. »Ich hasse fast alles, was über ihn geschrieben wird«, sagt Emma Austin, siebzig, die Brown mehr als vierzig Jahre kannte. »Das meiste kann ich mir kaum ansehen.«

Kapitel 3. American Jive

Brown hinterließ seinen Reichtum den Armen, aber Klagen und Gerichtsverfahren um seinen wertvollen Nachlass haben Jahre nach seinem Tod 2006 genau das geschaffen, was er einst vorausgesagt hat. »Ein Chaos«, sagte er zu seinem Manager. »Mr Bobbit, das wird ein Riesenchaos, wenn ich sterbe.«

Teil II. Los geht’s!

Kapitel 4. Nebel

Ein Päckchen Kool für eine Geschichte, und dann eine Version der Wahrheit heraussaugen. »Eigentlich bin ich aus Versehen hier.«

Kapitel 5. Six Gaines

Die Zerstörung der Geschichte James Browns. Die Kinder zweier Schwestern. »Junior hat vergessen, woher er kam«, sagt er ruhig. »Und seht euch an, was dabei rausgekommen ist. Nichts Gutes.«

Kapitel 6. Das Land verlassen

Der Gaines-Scott-Clan und Tausende kleine schwarze Pachtbauern, ein verlorener Stamm, der aus Ellenton, South Carolina, hinausgezwungen wird. »Alle müssen dieses Land verlassen.«

Kapitel 7. Bro

James Brown trifft seinen besten Freund, Leon Austin. »Du musst arbeiten. Das tun wir alle.«

Kapitel 8. Aufrecht leben

Velma Brown, der junge James Brown, und wie sie Teddy verlieren. »Teddy«, sagt sie ruhig, »war gerade dabei, sich zu finden. Wie junge Leute es eben tun.«

Kapitel 9. Die letzte Flamme

Nafloyd Scott, auf Tour mit James Brown im rassengetrennten Süden. »Lauf, Nigger, wenn du das lesen kannst. Wenn du es nicht lesen kannst, lauf erst recht.«

Kapitel 10. Der Reverend

Das kreative Bündnis von James Brown und Reverend Al Sharpton. »Kill sie, und weg, Rev. Kill sie, und weg.«

Kapitel 11. Der Money Man

David Cannon, die Steuerbehörde und ein finanzielles Chaos. »Bewahren Sie das für mich auf, Mr Cannon. Bewahren Sie es für mich auf.«

Kapitel 12. Der Boden unter seinen Füßen

Alfred »Pee Wee« Ellis und die kreativen Kräfte hinter Soul Brother Number One. »Für den König musst du eine Armee aufstellen.«

Kapitel 13. Mehr Geld

Die Kosten eines Vermächtnisses, und wie David Cannon alles verlor. »Nein, nein. Ich will erst raus und den Himmel sehen, wenn ich wieder frei bin.«

Kapitel 14. Der Hundert-Dollar-Mann

Charles Bobbit, der Mann der tausend Gesichter und der Tod James Browns.

Kapitel 15. Das Schundblatt, das niemand liest

Die Journalistin Sue Summer und das Geld, das nie bei den armen Kindern ankam. »Wenn Sie mich fragen, ob ich viel bete«, sagt sie, »ist die Antwort ja.«

Kapitel 16. Sis

Miss Emma, Danny Ray, Michael Jackson, Jobs, Freude und das widersprüchliche Herz James Browns. »Er wollte immer, dass die Menschen ihn für ›sauber und ordentlich‹ halten.«

Teil III. Und Schluss!

Kapitel 17. Verabschiedet euch vom King

Michael Jackson kommt, um sich persönlich zu verabschieden. »Wer hat den vergoldeten Sarg gewollt?«

Kapitel 18. Der Traum

James Browns privater Stolz und seine Freude. »Golf«, sagt W. Forlando Brown, »ist ein ehrliches Spiel.«

Epilog. Schwester Lee

Werden sie sich an ihn erinnern?

Dank

Vorwort Das Gemurmel

Die Statue steht mitten in der Innenstadt von Augusta, Georgia, auf Augenhöhe, denn der alte Mann wollte nie über anderen stehen, er wollte bei den Leuten sein. Und wenn du ihm so gegenüberstehst, an einem heißen Augustnachmittag in dieser verlassenen Straße mit ihren billigen Läden und alten Theatern, sagst du dir: »Das haben sie dir auf der Journalistenschule nicht beigebracht« – durch das Gerippe eines kaputten, zerstörten Lebens zu irren, dieses einen Lebens und all der anderen, die damit verknüpft sind, durch ein Gewirr schonungsloser Anwälte, die sich an dem Gerippe gütlich tun, den Geschichten bankrotter Musiker zuzuhören, die ruhmreich um die Welt tourten, nur um am Ende mit leeren Taschen nach Hause zu kommen, und das Gerede sogenannter Musikexperten zu verstehen, die die persönliche Geschichte eines Mannes fleddern, nur damit ein paar Dollar in ihre Taschen wandern. Alle machen ihre Geschäfte in dieser Welt, wohingegen der, der die Show geliefert hat, toter ist als tot und sein Erbe überall verstreut liegt, nur nicht da, wo er es wollte.

James Brown, der Godfather of Soul, Amerikas größter Soul-Sänger, wollte, dass der Großteil seiner Hinterlassenschaft, vorsichtig geschätzt einhundert Millionen Dollar, in die Schulbildung armer Kinder in South Carolina und Georgia fließt. Zehn Jahre nach seinem Tod am 25. Dezember 2006 hat nicht ein Cent davon auch nur ein einziges armes Kind erreicht. Unsägliche Millionen wurden und werden von Anwälten und Politikern verschleudert, die von den verschiedenen Teilen seiner zerfallenen Familie aufeinandergehetzt wurden.

Es ist das traurige Ende eines so außergewöhnlichen wie tragischen Lebens, wobei man doch denken sollte, dass irgendjemand angesichts der zahllosen armen Kinder in South Carolina und Georgia die Integrität aufbringt, eine Lösung für diese Sache zu finden. Aber das ist viel verlangt dieser Tage, weil es nicht zuletzt bedeuten würde, dass wir eine Lösung finden für das Rätsel James Brown. Doch um James Brown zu verstehen, müssten wir uns selbst erst mal verstehen. Alles andere ist wie der Versuch, ein zweiköpfiges Baby mit Aspirin zu behandeln.

Es ist schon komisch. Hier in Augusta, seiner Wahlheimat, scheinen sie ihn zu mögen. Sie haben eine Arena und eine Straße nach ihm benannt und einen James-Brown-Tag gefeiert mit den üblichen Tribute-Konzerten. Die Wahrheit ist allerdings, dass trotz dieser komischen Statue eigentlich nichts von James Brown in der Stadt zu spüren ist, man bekommt keinerlei Gefühl für ihn. Er hat sich aufgelöst in eine der vielen tragischen schwarzen Geschichten, die gekauft und verkauft und wieder gekauft werden wie die Sklaven einst bei der »Haunted Pillar«, einer angeblich mit einem Fluch belegten Säule, nur zwei Straßen von seiner Statue entfernt. Browns Saga hat industrielles Potenzial, sie ist ein riesiges Kaufhaus voller billigem Zeug für Schreiberlinge aller Art, die nach dem Stoff für die obligatorischen fünf Minuten Gospel suchen, die es heute in so gut wie jeder Broadway-Show gibt. Eine miese Story, super Musik. Und alle sind Experten, mit einer Dokumentation hier, einem Buch und einem Kinofilm da, alles von Leuten produziert, die ihn »kannten« und »liebten« – als wäre das möglich. Tatsächlich ist es egal, ob sie ihn kannten oder nicht, liebten oder nicht, ob sie ihn für seinen Mut hassten oder hofften, jemand würde ihn an einen Pick-up binden und seine Leiche über die Auslinie schleifen. Denn das Kind liegt längst im Brunnen. Der Mann ist tot. Weg. Ausradiert. Ihm die Ehre zu erweisen kostet niemanden mehr was. Da geht es ihm wie John Coltrane, Charlie Parker, Louis Jordan oder sonst einem von den Dutzenden Musikern, deren Musik unsterblich ist – was die Gemeinden, aus denen sie stammen, keinen Deut weitergebracht hat. Im Grunde ist James Brown in Augusta vergessen. Die Stadt zerfällt wie die Erinnerung an ihn. Er ist Geschichte. Sicher unter der Erde.

Aber drüben in Barnwell County, direkt hinter der Staatsgrenze nach South Carolina, wo Brown geboren wurde und auch vor seinem Tod wieder lebte, dort gibt es keinerlei Unsicherheit darüber, wer James Brown ist. Da ist er kein bloßer Nebel, sondern quicklebendig.

In Barnwell, in der Allen Street, gab es einen alten Soul-Food-Laden namens Brooker’s, nicht weit von Browns Geburtshaus, und jedes Mal, wenn ich in der Stadt war, um nach alten James-Brown-Geschichten zu wühlen (dem, was noch davon übrig ist), bin ich zu Brooker’s, um Schwein mit Grütze und Kohl zu essen, oder was Miss Iola und ihre Schwester Miss Perry sonst noch anzubieten hatten. Ich hatte viel Spaß da, saß an meinem Tisch und sah die Leute hereinkommen, jung und alt, einige stumm wie Bettwanzen, andere gesprächig und freundlich, manche auch argwöhnisch, Leute aller Art: kleine Geschäftstreibende, Arbeiter aus dem Viertel, Bauern, ein Bestatter, Friseusen. Ich bin immer lachend dort wieder hinaus und hab mir gesagt: »Auch das bringen sie dir in der Journalistenschule nicht bei« – in der Heimatstadt von jemandem zu stehen und immer noch das Lachen und den Stolz herauszuhören. In Barnwell lieben sie James Brown und sehen das Kaputte nicht. Die widerlichen Anwälte, die an seinen Knochen herumzerren, sind den Leuten egal, genau wie Browns Kinder, die sich wegen der Millionen in den Haaren liegen, die er nicht ihnen, sondern den Armen hinterlassen hat. Die Leute haben selbst genug Übles erlebt, seit Generationen, traurige Geschichten kennen sie zur Genüge. Warum darüber reden? Lache, sei glücklich und preise den Herrn! James war ganz oben, bis zum Schluss. Da können die Weißen sagen, was sie wollen. Schreib’s dir in dein kleines Notizbuch, mein Junge: Es ist uns egal. Wir wissen, wer James Brown war. Er war einer von uns und schläft heute im Himmel. Er ist in guten Händen! Und jetzt komm, iss noch ein Stück Kuchen.

Sie lachen und grinsen und sorgen dafür, dass du dich gut fühlst. Aber hinter dem Lachen, dem Kuchen, dem Hallo und dem Nachschlag, hinter den riesigen Hähnchenportionen und dem ständigen Schmunzeln vernimmt man ein stummes Gemurmel. Wenn du am Tisch die Ohren spitzt, kannst du es fast hören, etwas Wogendes, Mahlendes, ein Rumoren und Knurren, und wenn du die Augen schließt und genau hinhörst, klingt es ganz und gar nicht angenehm. Ausgesprochen wird da nichts, nichts ist sichtbar, denn die Schwarzen in South Carolina sind Experten darin, den Weißen eine Maske zu präsentieren. Seit Generationen haben sie Übung darin. Das Lächeln verstellt ihr Gesicht wie ein Heizungsgitter. Kommt ein weißer Kunde zu Brooker’s rein, geben sie sich glücklich. Sie sagen: »Ja, Sir«, und: »Genau«, und lachen und scherzen und sagen: »So ist es!«, und: »Tatsächlich?«, und es ist ein einziges Hallo und Jaja, und du stehst völlig perplex da, weil du etwas anderes hörst. Du hörst das Gemurmel und weißt nicht, kommt es vom Tisch oder vom Boden unter deinen Füßen, oder ist es das Tempo, mit dem so viel Geschichte zwischen ihnen hindurchrauscht, zwischen dem Schwarzen und dem Weißen, genau in dem Augenblick, in dem der Weiße für seinen Blattkohl zahlt und dich sein Lächeln nicht loslässt, weil du das Grollen des nach wie vor wütenden Krieges hörst – des großen Krieges, den die aus dem Norden den Bürgerkrieg nennen und die Südstaatler den Aggressionskrieg des Nordens, sowie des jüngeren Krieges, des Propagandakrieges, mit dem der Schwarze im Weißen Haus einige Leute mit allem, was er tut, in Rage versetzt. Es geht immer um die Rasse. Alle wissen es, und es gibt keinen Raum zum Atmen. Und du sitzt da vor deinem Teller und kriegst kaum Luft, während du die beiden über die tiefe Kluft hinweg lachen und schwatzen siehst. Du staunst und denkst, du sitzt auf einer Rasierklinge, und du wartest darauf, dass der eine oder der andere eine Kanone zieht und seinem Gegenüber das Gesicht wegbläst. Du denkst, du wirst wahnsinnig, während das Gemurmel in deinen Ohren immer lauter wird und zu einem unsichtbaren Dröhnen absoluter Wut und Entrüstung anschwillt, nur erkennbar an dem Blick stummen Verstehens, der zwischen dir und dem Rest der Schwarzen im Raum hin- und herwechselt wie der Dollarschein, der jetzt von der Hand des Weißen in Miss Iolas alte Kasse wandert, die sich mit einem leisen Klicken wieder schließt.

Wenn du wartest, bis der Weiße geht, und nach der Kluft fragst, der Kluft zwischen den weißen und den schwarzen Leuten in South Carolina, sagen die Schwarzen: »Oh, das ist okay, So-und-so ist mein Freund. Ich kenne ihn seit vierzig Jahren. Wir verstehen uns alle hier.« Erst nachts, wenn sie nach Hause kommen und die Lichter erloschen sind, die Kirchentüren geschlossen, der Gesang vorbei und der Fernseher aus, wenn der Wein fließt und die Zungen sich lösen, ändert sich im Schutz von Haus und Familie der Ton, und dann ist das Gemurmel kein Gemurmel mehr, sondern das Tosen eines wütenden Sturmes voller Abscheu und über vierhundert Jahre angestauter Bitterkeit.

Es gibt keinen einzigen öffentlichen Hinweis auf James Brown in Barnwell, sagen die Schwarzen. Keinen Ort, um seiner Geburt zu gedenken, kein Haus, das sie nach ihm benannt haben, keine Schule, keine Bibliothek, keine Statue, kein gar nichts. Und selbst wenn sie etwas nach ihm benennen und ihn staatlicherseits feiern würden, änderte das nichts. Bei Tageslicht lächeln sie, doch bei Nacht verfluchen sie, was an ihn erinnert, und das so heftig, dass es ganz von selbst den Schwanz einzieht und wie eine Schlange im Gebüsch verschwindet. Es gibt in dieser Stadt, aus der der größte Soul-Sänger stammt, den dieses Land je hervorgebracht hat, nicht einmal eine Tafel mit seinem Namen. Warum sollten sie auch eine aufhängen? Sie hassen ihn. An der Staatsgrenze gab es mal ein Schild, aber nach Browns letzter Verhaftung haben sie auch das entfernt. Der weiße Mann und sein Staat vergeben sich die eigenen Sünden millionenfach und schreiben Geschichte, wie sie ihnen gefällt. Ganz am Ende werden die Anzug tragenden Hexen im Gericht jeden einzelnen Cent geraubt haben, den Mr Brown verdient hat, ihr werdet es sehen. Die Armen haben keine Chance gegen sie, egal, welche Farbe sie haben, und wer immer hier dumm genug ist, dagegen aufzustehen und den Mund aufzumachen, wird dermaßen in die Mangel genommen, dass ihm der Eiter aus den Ohren spritzt.

Das Ganze holte auch mich eines heißen Nachmittags ein, als ich im Brooker’s saß, mit Miss Perry Lee herumalberte und ein Riesenkerl namens Joe Louis Thomas hereinkam. Joe ist ein gut gebauter, gut aussehender braunhäutiger Mann, der früher mal in New York als Profi-Wrestler gearbeitet hat. Als er es leid war, für ein paar Dollar gesagt zu bekommen, ob er verlieren oder gewinnen soll, kam er zurück nach Hause, nach Blackville, South Carolina, heiratete und schickte zwei seiner drei Kinder aufs College, von denen eines, Joe Thomas jr., 2014 bei den Green Bay Packers einstieg. Dann nahm Joe selbst noch mal ein Studium auf, an der South Carolina State University, und kam mit einundfünfzig Jahren in die Leichtathletik- und die Footballmannschaft. Als Kind hatte er mit seinen elf Geschwistern auf den Feldern eines weißen Mannes Baumwolle gepflückt. Die längste Zeit seines Lebens hielten sie ihn für taub, und nur sein außergewöhnliches Football-Talent sorgte dafür, dass er weiter zur Schule gehen durfte: In der Highschool lief er die vierzig Yard in vier Komma dreifünf Sekunden. Mit siebzehn sah sich ein Arzt Joes Ohren einmal genauer an und holte siebzehn Jahre Müll heraus: Baumwolle, Schmier und Dreck, und plötzlich hörte Joe Thomas Dinge, die er nie zuvor gehört hatte. Und er sah Dinge, die er nie gesehen hatte.

Joe setzte sich mir gegenüber an den Tisch. Miss Perry Lee sagte: »Hey, Joe, dein Kumpel ist wieder da.«

Joe sah mich an. »Arbeitest du immer noch an dem Buch?«, wollte er wissen.

Ich sagte ja und erklärte ihm ausführlich, wie schwer es sei, die ganze, die wahre Geschichte zu erzählen. All die schrecklichen Gerichtsmanöver. Die ganze Streiterei. Und dass ich einen Sack voller Fragen hätte, ohne Antworten zu bekommen, der Sache aber auf den Grund gehen wolle, und so weiter und so fort.

Joe hörte mir schweigend zu und hielt seine Gabel locker in der Hand. Sie hing in der Luft, während ich redete, und als ich endlich fertig war, schwebte sie immer noch über seinem Teller Leber und Kohl.

»Sieh dich vor hier bei uns«, sagte er leise.

»Ich hab nichts Unrechtmäßiges getan«, sagte ich. »Es ist nur ein Buch.«

Er sah mich ruhig und unverwandt an, deutete mit seiner Gabel auf mich und sagte: »Sieh dich vor hier bei uns, junger Mann.«

Teil I Den Takt einzählen

Kapitel 1 Das geheimnisvolle Haus

Damals in den 1960ern, als ich ein Kind in St. Albans, Queens, war, in New York City, gab es in einer hübschen Straße nicht weit von mir zu Hause ein großes, verbotenes, schwarzgraues Gebäude. Das Haus lag auf der anderen Seite der Gleise der Long Island Rail Road, die mein Viertel in zwei Hälften teilte. Ich wohnte auf der armen Seite, mit dicht gedrängten, kleinen, erschöpft wirkenden Häusern, manche hatten einen ordentlichen Rasen und gepflegte Blumenbeete, andere waren wie unseres ein einziges Chaos. Die meisten unserer Nachbarn gehörten zur schwarzen Arbeiterklasse, Beamte der Post und im städtischen Nahverkehr, die ursprünglich aus den Südstaaten stammten und es aus der Enge und dem Trubel Brooklyns, Harlems oder der Bronx ins relative Glück von Queens geschafft hatten. Es waren stolze Leute. Wir hatten uns verbessert. Wir lebten den amerikanischen Traum.

Auf der anderen Seite der Gleise lebte man auf großem Fuß. Da standen prächtige Häuser mit üppigen Rasenflächen, und lange, glänzende Cadillacs glitten durch die hübschen, ruhigen Straßen. Es gab eine gigantische, komplett verglaste Kirche, einen schönen Park und einen brandneuen Steak N Take-Diner, der von der Nation of Islam betrieben wurde und wochenends rund um die Uhr geöffnet war. Dazu sei gesagt, dass die Nation in jenen Tagen allen in der Nachbarschaft eine Heidenangst einjagte und nicht mal der schlimmste, verzweifeltste Junkie auf die Idee gekommen wäre, in ein Steak N Take reinzumarschieren und seine Kanone zu ziehen. Kaum hätte er die Tür auf gehabt, wäre er schon tot gewesen. Viele der im Steak N Take arbeitenden Männer waren Ex-Sträflinge, ernste, lässige Kerle mit weißen Hemden und Fliege, die dich über die Sünde Schweinefleisch aufklärten, während sie dir so viele Cheesesteaks servierten, wie du nur wolltest. Die Geschäfte gingen gut. Und dann waren da noch die Berühmtheiten, die sich gleich in der Nähe Häuser gekauft hatten: Roy Campanella, Lena Horne, Count Basie. Ella Fitzgerald, Fats Waller, Milt Hinton. Alles Stars. Superstars.

Aber keiner von ihnen wohnte in dem mächtigen verbotenen Haus in der Murdock Avenue mit dem Spiraldach, an dem Ranken emporwucherten, einem Graben, durch den ein Bächlein floss, einem in der Weihnachtszeit illuminierten schwarzen Weihnachtsmann und einer schwarzen Markise, die wie eine wilde Haartolle über den Vorgarten herunterhing.

Denn keiner von ihnen war James Brown.

Wie oft standen wir draußen vor diesem Haus und träumten, ich und mein bester Freund Billy Smith. Manchmal standen wir in ganzen Gruppen dort herum, Kinder aus unserer und aus anderen Nachbarschaften, darunter gelegentlich ein Junge aus dem nahen Hollis namens Al Sharpton, den ich aber damals noch nicht kannte. Billy war von unserer Seite der Gleise in ein Haus nur ein Stück von James Brown die Straße hinunter gezogen, und um ihn zu besuchen, stieg ich im Sommer ganz allein über die Gleise, was eine gefährliche Geschichte war. Tagelang hingen wir vor dem verbotenen schwarzgrauen Anwesen herum und warteten darauf, dass sich der Godfather of Soul zeigte. Manchmal kamen noch andere von Billys Bekannten dazu, Beanie, Buckie, Pig, Marvin, Emmitt und Roy Benton, der Sohn des großen Sängers Brook Benton, der direkt gegenüber von James Brown wohnte. Die Kinder kamen von überallher, aus South Jamaica, aus Hollis und Far Rockaway. Es gab das Gerücht, und zwar über Jahre, dass der Godfather abends aus dem Haus schlich, um die Ecke in den Addisleigh Park ging, sich auf eine Bank setzte und mit den Kindern redete – und Geld verteilte, Zwanziger und Fünfziger, wenn du ihm dafür versprachst, die Schule nicht zu schmeißen.

Wir hingen im Park herum und warteten und warteten. Wir warteten monatelang, den ganzen Sommer, den ganzen Winter, bereit, alles zu versprechen, doch er tauchte nie auf.

Ich kannte niemanden in unserer Nachbarschaft, der den großen Mann tatsächlich einmal getroffen hatte, bis meine elfjährige Schwester Dotty eines Nachmittags außer Atem und schwitzend ins Haus gerannt kam und rief: »Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ihr werdet es nicht glauben! Ohhh mein Gooott!!! Helennnn!«

Helen, Dottys nächstältere Schwester und Dots großes Vorbild zu der Zeit, kam angelaufen, und auch der Rest von uns versammelte sich. Dotty brauchte ein paar Minuten, um sich zu beruhigen. Dann platzte sie mit ihrer Geschichte heraus:

Sie und ihre beste Freundin, Shelly Cleveland, waren nach der Schule über die Gleise, um vor James Browns Haus herumzuhängen, wie alle es taten. Natürlich kam er nicht heraus. Aber an dem Nachmittag beschlossen Dotty und Shelly, etwas zu tun, was kein Kind aus unserer Gegend, kein Kind aus New York – kein Kind der Welt, wie ich mit meinen acht Jahren zu wissen glaubte – je getan hatte, nicht mal in Gedanken.

Sie gingen an die Haustür und klopften.

Eine weiße Hausangestellte machte auf und sagte: »Was wollt ihr?«

»Könnten wir mit Mr Brown sprechen?«, fragte Dotty.

»Einen Moment«, sagte die Frau und verschwand.

Kurz darauf kam James Brown selbst an die Tür, mit zwei weißen Frauen, in jedem Arm eine, beide im 60er-Jahre-Look, einschließlich hochtoupierter Frisuren.

Dotty und Shelly fielen beinahe in Ohnmacht. Der Godfather of Soul schien amüsiert. Er begrüßte sie warmherzig und fragte Dotty: »Wie heißt du?«

»Dotty …«

»Immer schön auf der Schule bleiben, Dotty. Sei keine Närrin!« Er schüttelte ihr die Hand und schüttelte Shelly die Hand. Die beiden flohen.

Wir hörten atemlos zu, als Dotty uns das erzählte. Es schien unglaublich, selbst meine Mutter war beeindruckt. »Siehst du?«, blaffte sie. »Hör auf James Brown. Bleib auf der Schule!« Aber wen interessierte schon, was sie sagte. Wichtig war, dass James Brown es sagte! Dottys Stern stieg steil auf. Sie war immer schon ein besessener James-Brown-Fan gewesen, und in einem Haus mit zwölf Kindern, in dem es wenig zu essen gab, und noch weniger Beachtung, und wo die neueste James-Brown-Single eine Art heiliger Gral war, gewann Dotty einen besonderen Status – als Botschafterin der Welt der Ruhmreichen, als erwähltes Stammesmitglied, Teil des Syndikats, der Mafia. Mit anderen Worten: Dotty, die Große, mit Gold-Status.

Der Glanz strahlte monatelang. Wenn es an kalten Winterabenden nichts zu essen gab und wir nirgends hinkonnten, wofür sowieso kein Geld da gewesen wäre, spielte sie uns die Szene in unserem eisigen Wohnzimmer noch einmal vor. »Er ist so klein«, erklärte sie. »Er ist ein kleiner Mann.« Sie sprang in die Höhe, wischte sich das Haar im James-Brown-Stil nach hinten, schob das Kinn vor und rief mit einem Südstaatenakzent: »Immer schön auf der Schule bleiben, Dot-tay! Sei keine Närrin! Ha!« Wir johlten. Besucher, Nachbarn, sogar mein ruppiger Stiefvater und die ernsten Leute aus der Kirche baten sie, es noch mal vorzuführen. Was sie tat, indem sie einen detaillierten Bericht darüber lieferte, wie The Hardest Working Man in Showbusiness, Mr Dynamite persönlich, an die Tür seines Hauses gekommen war und es ihr direkt ins Gesicht gesagt hatte: »Immer schön auf der Schule bleiben, Dot-tay!«, und die griesgrämigen alten Kirchgänger lauschten und nickten ernst. James Brown hatte recht. Immer schön auf der Schule bleiben, Dotty, immer schön auf der Schule bleiben.

Ich verfolgte das alles mit grimmigem Schweigen. Meine lausige Schwester war mir zuvorgekommen. Sie hatte den schwarzen Stein geküsst. Sie hatte James Brown getroffen. Mein Neid hielt sich über Jahre.

Jeder Mann, jede Frau in diesem Leben hat einen Song, und wer Glück hat, erinnert sich noch an ihn. Den Song deiner Hochzeit, deiner ersten Liebe, deiner Kindheit. Für uns Afroamerikaner verkörpert James Brown diesen Song, nicht nur unseres Lebens, sondern unserer ganzen Geschichte.

Er ist sicher einer der berühmtesten Afroamerikaner der Welt und wohl der einflussreichste in der Geschichte der Popmusik. Sein Bild hängt an den Wänden afrikanischer Häuser und Hütten, wo die Leute nicht mal wissen, womit er eigentlich sein Brot verdient hat. Sein Einfluss reichte bis nach Westeuropa, nach Asien und in den Fernen Osten. Sein Tanz, seine Sprache, seine Musik, sein Stil, sein bahnbrechender Funk, seine gesamte Ausdrucksweise haben sich so tief in das amerikanische Bewusstsein eingegraben wie die Worte und Taten der großen Bürgerrechtsführer und Sporthelden wie Muhammad Ali, Michael Jordan, Martin Luther King und Malcolm X. Darüber hinaus ist er die wohl am meisten missverstandene und falsch dargestellte afroamerikanische Persönlichkeit der letzten dreihundert Jahre, wobei ich annehmen würde, dass er fast so wichtig und maßgebend für die amerikanische Sozialgeschichte ist wie, sagen wir, Harriet Tubman oder Frederick Douglass. Als sein Beerdigungszug 2006 langsam durch Harlem steuerte, kamen Männer mit Rasierschaum in den Gesichtern aus den Friseurläden gelaufen, Kinder schwänzten die Schule, und alte Leute weinten öffentlich auf der Straße. Die Apollo-Theater-Gänger säumten fünf Blocks weit die Straßen, zu Tausenden, von der 125th bis zur 130th Street. Das gesamte schwarze Amerika ging auf die Knie und verbeugte sich. Der King of Pop, Michael Jackson höchstpersönlich, flog nach Augusta zur Trauerfeier, was so etwas wie die Krönung des einen Königs durch einen anderen war. Die schwarzen Amerikaner liebten Michael, aber während er das Kind des schwarzen Amerika war, mitunter verloren, verlassen, neu adoptiert, in, out, schwarz, weiß und unentschieden, bestand keine Frage, wer James Brown war: Er war unsere Seele. Er war zweifellos schwarz, zweifellos stolz, zweifellos ein Mann. Er war echt, und er war witzig. Er war der Onkel unten aus dem Süden, der plötzlich vor deiner Tür steht, sich betrinkt, das Gebiss herausnimmt, dich vor deinen Freunden in Verlegenheit bringt und »Immer schön auf der Schule bleiben!« grunzt. Aber du liebst ihn. Und du weißt, dass er dich auch liebt.

Aber da ist noch mehr, und hier wachsen der Geschichte extra Glieder. Während seiner fünfundvierzigjährigen Karriere verkaufte James Brown mehr als zweihundert Millionen Platten, nahm dreihunderteinundzwanzig Alben auf, sechzehn davon wurden Hits. Er schrieb achthundertzweiunddreißig Songs, und bekam fünfundvierzig Goldene Schallplatten. Er revolutionierte die amerikanische Musik: Er war der Erste, der Jazz in den populären Funk mischte, und der Allererste, der mit einem Live-Album eine Nummer eins landete. Durch seinen Einfluss entstanden ganze Musikkategorien, die heute von Billboard, Variety, Downbeat und Rolling Stone gelistet werden. Er sang mit allen, vom Schöpfer des Hiphop, Afrika Bambaataa, über Pavarotti bis zum wegweisenden Jazz-Arrangeur Oliver Nelson. Seine Band war revolutionär, sie bestand aus herausragenden Instrumentalisten und Sängern, darunter die besten, die die Popmusik dieses Landes je hervorgebracht hat. Sein Auftritt vor den Rolling Stones beim T.A.M.I.-Konzert in Santa Monica 1964 war so überwältigend, dass Keith Richards später zugab, nach James Brown zu spielen sei die schlechteste Entscheidung in der Geschichte der Stones überhaupt gewesen. Trotzdem schaffte es James Brown zu seinen Lebzeiten nie auf den Titel des Rolling Stone. Für die Musikwelt war er ein merkwürdiges Anhängsel, eine Art Freak, ein Gesteinsbrocken auf der Straße, an dem du nicht vorbeikamst, ein Clown, aus der Sparte der Schwarzen. Er war ein Supertalent. Ein toller Tänzer. Ein echter Showman. Einer, der lachte. Ein Drogenabhängiger, ein Unruhestifter, bestehend nur aus Haaren und Zähnen. Ein Mann, der den Ärger nur so anzog. Schlicht ein Mann, der sich jeder Beschreibung entzog.

Der Grund? Brown war das Kind eines Landes im Verborgenen, des amerikanischen Südens.

In den USA ist nichts mit dem Süden vergleichbar. Kein Ort ist schwerer zu verstehen und voll zu erfassen. Kein Buch kommt wirklich nahe an den Mann heran, weil er aus einem Land stammt, das kein Buch erklären kann, einem durch seine Geschichte, durch Sklaverei, Unterdrückung und Missverstehen geprägten Land, dessen Selbstdefinition jeder einfachen Erklärung trotzt und jeden Eindruck, den man von ihm haben mag, von sich weist. Der Süden ist einfach ein Rätsel. Er gleicht einer etwas wunderlichen, treuen Hausfrau, die vierzig Jahre lang dabei zugesehen hat, wie ihr Mann sonntagnachmittags auf der Couch liegt und Football guckt, bis es plötzlich aus ihr herausplatzt: »Ich hab deinen Daddy nie gemocht«, worauf sie ein Messer zieht und die Footballsaison ihres Mannes ein für alle Mal beendet. Sich den Gründen dafür auch nur nähern zu wollen gleicht dem Versuch, die Sonne mit der bloßen Hand zu fassen zu bekommen: Warum sich die Mühe machen? Du kannst James Brown nicht verstehen, wenn du nicht begreifst, dass das Land, aus dem er stammt, ein Land der Masken ist. Die Menschen dort, Schwarze wie Weiße, tragen Masken und immer noch mehr Masken, hinter jeder Maske eine weitere. Sie sind Schwindler und Gestaltenwandler, Magier und Marktschreier, die sich vor deinen Augen in gute Jungs verwandeln können, in ehrbare Anwälte, formvollendete Salonlöwen, brillante Akademiker, große Musiker, Menschen, die Geschichte schreiben, und Alles-kommt-in-Ordnung-Maya-Angelou-Doppelgängerinnen, obwohl rein gar nichts in Ordnung kommt. Dieses Land der Illusionen bringt äußerst talentierte und beliebte Menschen hervor, Oprah Winfrey ist dafür ein leuchtendes Beispiel. Es ist bevölkert von einer Legion Geister, die mit der gleichen Zähigkeit und spannungsgeladenen Kraft darüber wachen wie jene kleine Gruppe armer weißer Soldaten, die, an Männern und Waffen vollkommen unterlegen, im Bürgerkrieg vor anderthalb Jahrhunderten der Armee der Nordstaaten drei Jahre lang die Hölle heiß machte.

Fast hätte der Süden den Bürgerkrieg gewonnen, und vielleicht hätte er es tatsächlich tun sollen, denn die amerikanischen Südstaatler schauspielern und verstellen sich mit unübertroffener Brillanz. Sie verstellen dir den Blick mit einer Freundlichkeit und Beflissenheit, die kaum etwas von ihrer Kraft erahnen lässt. Von außen betrachtet sind sie Chamäleons, pfeifen Dixie und tun langsam, harmlos und ein wenig trottelig. Aber hinter ihrer ach so bescheidenen Fassade, hinter ihrer unterwürfigen Art, hinter Moon Pies, Zigaretten und dem Geplauder über die Mannschaften der guten alten Alabama Crimson Tide, hinter allen Anrufungen des Herrn ballen sie im Verborgenen grimmig die knotige Faust, jederzeit bereit, dir mit der Kraft eines Dieselmotors einen Schlag zu versetzen. Und wenn die Hand in deine Richtung schnellt, geh ihr aus dem Weg, oder du wirst dich wahrscheinlich den Rest deines Lebens durch einen Strohhalm ernähren.

Niemand ist sich der Macht der Südstaatler bewusster als die Schwarzen, die unter ihnen leben. Es gibt ein altes Sklavensprichwort: »Geh hierhin, geh dorthin und unternimm nichts«, und die Nachkommen jener Sklaven sind Experten darin. Sie tun, was getan werden muss, sagen, was gesagt werden muss, und dann steuern sie auch schon auf die Tür zu, um der Bösartigkeit des weißen Mannes zu entgehen, die sie eines Tages, da sind sie sicher, treffen wird wie ein Regen aus heiterem Himmel. Brown wuchs in einem zerrütteten Zuhause auf, verbrachte drei Jahre in Jugendhaft und war geschult darin, sich vor der Bösartigkeit der Weißen wegzuducken. Bereits mit achtzehn hatte er jahrelange Erfahrung damit, Dinge zu verbergen, sich zu verschließen, in sich zu verkriechen, alle und alles auszusperren, Spiegel aufzuhängen, falsche Zugänge und doppelte Böden zu schaffen und so allen, die in seine Seele blicken wollten, eine Falle zu stellen. Ähnlich hielt er es mit seinem Geld. Schon als Junge, der als Tänzer und Schuhpolierer für die farbigen Soldaten von Fort Gordon bereits genug verdiente, um sich einen eigenen Baseball und einen Schläger zu kaufen, behielt er sein Geld immer nahe bei sich. Später, als Star, bewahrte er es in einem geheimen Zimmer seines Hauses auf, vergrub es in Hotelzimmern, trug Zehntausende, ja Hunderttausende in einem Koffer mit sich herum und hatte immer ein Bündel Barschecks dabei. Immer gab es eine Hintertür, einen schnellen Fluchtweg, denn hinter den vernagelten Fenstern seines Lebens waren die Verlustängste des Godfather of Soul so überwältigend, dass sie ihn ganz verschlingen konnten und einige irre Verhaltensweisen annehmen ließen. Auf meine Frage hin, was Brown tatsächlich tief in sich in Bezug auf die Weißen fühlte, hielt Charles Bobbit, sein Manager, der ihn über einundvierzig Jahre kannte wie sonst niemand auf dieser Welt, einen Moment lang inne, sah auf seine Hände und sagte dann nur: »Angst.«

Diese Angst, das Wissen, dass ein einziger falscher Schritt im Labyrinth der weißen Wirklichkeit dich mit der Wucht einer menschlichen Kanonenkugel dahin zurückbefördern kann, wo du hergekommen bist, war und ist der Sprengsatz unterm Bett jedes großen schwarzen Künstlers, angefangen mit dem Radiostar Bert Williams in den 1920ern über Miles Davis bis zu Jay Z. Wenn du keinen kleinen Schutzraum findest, in den du vor dieser Panik und ihren giftigen Strahlen fliehen kannst, bestimmt sie dein Leben. Deshalb schienen sich die mitunter als übellaunig und unverschämt verschrienen Miles Davis und James Brown auch so zu ähneln. Die beiden bewunderten sich aus der Distanz. Wer sie kannte, beschrieb sie ähnlich, als nach außen hin harte, tatsächlich aber empfindsame, gutherzige, loyale, stolze, bekümmerte Seelen, die mit allen möglichen Tricks und Taschenspielereien gegen den Schmerz ankämpften und sich »cool« zu geben versuchten, wobei es sie von innen her auffraß. Der Kampf gegen den Schmerz war ein Fulltime-Job, und Brown arbeitete härter daran als jeder andere schwarze Star vor und nach ihm. »Du konntest James Brown nicht wirklich kennen«, sagt sein Anwalt Buddy Dallas, »weil er es nicht wollte. In den vierundzwanzig Jahren, die ich für ihn gearbeitet habe, ist mir niemand begegnet, der so viel dafür getan hat, sich von den Menschen nicht durchschauen zu lassen.«

Ich komme immer noch an seinem alten Haus in Queens vorbei. Ich weiß nicht, wer dort heute wohnt. Es heißt, dass es vor Brown vier andere Besitzer hatte, unter anderem Cootie Williams, einen Trompeter aus Duke Ellingtons Orchester. Alle vier, so hat man mir erzählt, haben es verloren, bis Brown es kaufte, und dem gehörte es fast zehn Jahre, bevor er es 1968 mit Gewinn weiterverkaufte, drei Jahre, nachdem er meiner Schwester Dotty die Hand geschüttelt hatte.

Jahrelang war das Haus ein Mysterium für mich. Jahrelang wollte ich hinein, um zu sehen, was hinter den Mauern vorging. Heute nicht mehr. Heute weiß ich es.

Kapitel 2 Fluchen und Lärmen

James Brown erzählte gern diesen Witz: Ein Anwalt arbeitete fünfundzwanzig Jahre lang am selben Fall. Währenddessen bekam er einen Sohn, kaufte ihm Weihnachtsgeschenke, ein Fahrrad, eine Modelleisenbahn und Bücher. Später dann ein Auto. Er schickte seinen Sohn aufs College und ließ ihn Jura studieren. Sein Traum war, dass der Sohn eines Tages in seine Kanzlei eintreten würde, und der Sohn erfüllte seinem Vater den Wunsch. Direkt nach dem Studienabschluss fing er bei ihm an, und der Vater freute sich sehr. »Das ist wunderbar, mein Sohn!«, sagte er. »Jetzt muss ich nicht mehr so viel arbeiten.« Er fuhr in den Urlaub und überließ seinem Sohn den Fall, an dem er schon so lange arbeitete. Als er aus dem Urlaub zurückkehrte, sagte der Sohn: »Dad, ich habe eine Überraschung für dich. Ich habe den Fall gelöst. Er ist beendet«, und der Vater sagte: »Du Narr! Seit fünfundzwanzig Jahren leben wir von dem Fall. Jetzt sind wir pleite.«

So war es auch im Leben des größten Soul-Sängers der modernen amerikanischen Geschichte. James Brown lebte von seinem »Fall«: der moralischen Überlegenheit der afroamerikanischen Lebensart.

Während der Bürgerrechtsbewegung, seinen Glanztagen, verkörperte er das Streben und den Stolz des afroamerikanischen Kampfes. Doch seit seinem traurigen, resignierten Tod in einem Krankenhaus in Atlanta 2006 sind die Umstände seines Lebens bis zur Unkenntlichkeit verdreht worden, wie es leider einem großen Teil schwarzer Geschichte ergeht – auf dem Schneidetisch irgendeines Hollywood-Regisseurs, eingeordnet in die Rubrik »schwarze Wut« oder »schwarze Geschichte«. Hinter solchen Schlagwörtern bleibt kein Platz für die vielen Details, die einen Mann oder eine Frau wirklich ausmachen. Die schwarze, amerikanisch-christliche Kultur mit all ihrem fürsorglichen Engagement, ihrem Feingefühl, ihrer Zuversicht und ihrer Differenziertheit ist ein perfekter Nährboden für die Erzählmaschine der großen Studios. Mit alten Stereotypen und Ansichten wird da ein Gefühlsbrei angerührt, der am besten kalt serviert wird, wenn überhaupt.

Heute, zu Beginn des einundzwanzigsten Jahrhunderts wird Brown, einer der charakteristischsten Entertainer Amerikas, als großes Rätsel von der Geschichte geschluckt. Die Öffentlichkeit, insbesondere die armen Kinder aller Hautfarben und Herkünfte, denen er sein Vermögen hinterlassen hat, hat keine Vorstellung davon, wer er war. Die Geschichte seines Lebens wurde in einer Unmenge von Filmen, Büchern und Dokumentationen erzählt, die nichts als Futter für die Unterhaltungsindustrie waren und sind und eine komische Mischung aus Fiktion und Realität verbreiten, statt diese aufgewühlte Seele zu erfassen zu versuchen, die sich unter seiner Pompadour-Frisur versteckte. Aber noch einmal: Warum sich die Mühe machen? Die schwarze Geschichte ist in den USA eine leicht zu pflückende Frucht für alle, die im Dschungel des afroamerikanischen Lebens Tarzan spielen und sich vor allem nicht anstrengen wollen. Da lässt sich leicht ein paar Dollar verdienen. Ohne großen Aufwand.

Ein typisches Beispiel ist die Filmbiografie Get On Up, mit der sich der große Häuptling Hollywood Brown im Jahr 2014 zuwandte. In der Eröffnungsszene marschiert James Brown im Trainingsanzug und mit einer Flinte in der Hand in ein Bürogebäude in Augusta, Georgia, das ihm gehört, und platzt in ein Seminar weißer Versicherungsangestellter, die einen seiner Konferenzräume gemietet haben. Zu Tode erschrocken müssen sie eine Schimpftirade über sich ergehen lassen, die in den Worten gipfelt: »Wer von euch feinen Leutchen hat einen Haufen in meinem Klosett versenkt?« Dabei geht versehentlich seine Flinte los, und der Schuss reißt ein Loch in die Decke, was Brown mit einem »Großer Gott, das muss ich reparieren lassen« quittiert. Er betrachtet die zitternden Angestellten vor sich und entdeckt die Übeltäterin, eine auf dem Boden kauernde, vor Angst bebende weiße Frau. Brown geht zu ihr, sagt, sie soll sich wieder auf ihren Stuhl setzen, klopft ihr väterlich aufs Knie und hält ihr einen strengen Vortrag. »Sie haben getan, was richtig für Sie war.« Dann hört er Polizeisirenen und sagt: »Oh, Scheiße … Ich sollte gehen.« Darauf gibt es eine wilde Verfolgungsjagd, die später im Film eingebaut wird und bei der er durch zwei die Straße versperrende Polizeiwagen bricht und sie komplett zerstört.

Es ist eine witzige Szene.

Das Problem ist nur, dass sie frei erfunden ist.

Gemäß der FBI-Unterlagen zu dem Vorfall im Jahr 1988 hat James Brown keinen Schuss in dem Raum abgegeben. Er kam mit einer alten Jagdflinte herein, die, wie sein Manager Buddy Dallas sagt, nicht mal einen Schlagbolzen hatte, stellte sie in eine Ecke, bat die Anwesenden, doch bitte nicht seine private Toilette zu benutzen und wandte sich auch schon wieder zum Gehen. Jemand im Raum erinnerte ihn, doch seine alte Flinte nicht zu vergessen, und er sagte danke, nahm sie und ging hinaus. Da gab es kein »Oh, Scheiße … Ich sollte gehen«, James Brown fluchte nur selten. »Ich kannte ihn mehr als vierzig Jahre«, sagt Charles Bobbit, »und habe ihn vielleicht dreimal fluchen hören.« Auch Buddy Dallas sagt: »In den gesamten vierundzwanzig Jahren ist Mr Brown kein Fluch über die Lippen gekommen.« Und die Polizeibarrikade und die beiden zerstörten Streifenwagen? Nicht in Georgia, nein. Brown war ein Schwarzer aus dem Süden. Er war nicht dumm. Tatsächlich verhielt es sich andersherum: Die Cops zerstörten seinen Pick-up. Sie stellten ihn nach einer langsamen »Verfolgungsjagd« nicht weit entfernt, nachdem sie, wie dokumentiert ist, siebzehn Kugeln in seinen Wagen geschossen hatten, von denen zwei im Tank landeten, während Brown noch am Steuer saß. Er wurde panisch und beschwerte sich später, dass ihm nach seiner Festnahme, als er in Handschellen auf der Wache saß, ein Polizist in Zivil mit einem Hieb gegen den Kiefer einen Zahn ausschlug. Der Schläger wurde nie identifziert.

Die Polizei war sauer. Was ich verstehen kann. Vor Jahren, als ich als junger Reporter für das News Journal in Wilmington, Delaware, arbeitete, erklärte mir ein freundlicher Polizist ein paar Dinge, was Verfolgungsjagden anging. »Wir mögen das nicht«, sagte er, »weil es uns das Leben kosten kann, irgendeinen Idioten einzufangen.« Das ist das, was sie uns im Fernsehen nicht zeigen: Wie ein Polizist mit zitternden Händen und nervlich am Ende nach Hause kommt, nachdem sie einen Betrunkenen gestellt haben, der mit hundertvierzig durch eine Vierziger-Zone in einem Vorort voller Kinder gerast ist. Brown war in dem Jahr an einem absoluten Tiefpunkt. Sein Leben zerfiel. Seine wunderbare Band hatte sich aufgelöst, und die Steuerbehörde hatte ihm das Haus ausgeräumt, gleich zweimal. Er war seiner eigenen musikalischen Revolution davongelaufen, geriet mit fünfundfünfzig Jahren fast in so etwas wie Vergessenheit und rauchte PCP, ein Halluzinogen, nachdem er jahrelang allen Drogen aus dem Weg gegangen war. Seine Karriere befand sich im Sturzflug, und er litt unter Depressionen. Die Ehe mit seiner ebenfalls drogenabhängigen dritten Frau Adrienne war ein einziges Chaos. Sein Vater Joe Brown, dem James sehr nahestand, lag im Krankenhaus, und als Brown nach dem Verlassen des Bürohauses die Polizei hinter sich sah, versuchte er gerade verzweifelt zu ihm zu kommen. Er war in einem jämmerlichen Zustand, und sein Vater einer der wenigen Menschen auf dieser Welt, die ihn vorbehaltlos liebten, während ihm alle anderen, die ihm sonst wichtig waren, mit Ausnahme einiger enger Freunde und Familienmitglieder, den Rücken gekehrt hatten, mit oder ohne sein Zutun. Körperlich war er am Ende: Seine Knie wollten nicht mehr, die Arthritis brachte ihn halb um, und seine Zähne schmerzten nach einigen Operationen so sehr, dass er mitunter kaum essen konnte. Als er an diesem Tag in sein zum Teil an andere Firmen vermietetes Bürogebäude in Augusta gekommen war, sah er eine nicht verschlossene Tür und, so sagt es sein Sohn Terry, erinnerte sich in seinem drogenwirren Kopf, dass kürzlich jemand in sein Büro geschlichen war und ihm die Brieftasche gestohlen hatte. Im Glauben, schon wieder bestohlen worden zu sein, wurde er wütend und tat, was viele auf dem Land geborene gottesfürchtige Bürger South Carolinas getan hätten. Er nahm sein Gewehr und ging da rein – und verbrachte die nächsten drei Jahre im Gefängnis.

Aber das zeigen sie im Film nicht. Wie auch? Filme sind einfach, und Browns Leben war alles andere als das. Und so wurde einer der demütigendsten Momente in James Browns Leben zur Lachnummer in einem Film, den Millionen von Menschen rund um den Erdball sahen, einem Film voller Halbwahrheiten, der zum Beispiel unterstellt, dass seine geliebte Mutter, die ihn als Kind verließ, eine Hure und Trinkerin war, die ihn, mittlerweile ein Star, im Apollo um hundert Dollar anschnorrte. Ausgelassen wird dabei, dass er sie nach ihrer Wiederbegegnung zurück nach Georgia brachte und mit seinem Vater wiedervereinte, einem sanften, witzigen, schwer arbeitenden Mann vom Land, der seinen Sohn zutiefst liebte, im Film aber als stereotyper Hinterwäldler dargestellt wird, der Frau und Kind schlägt, eine tickende Zeitbombe schwarzer Wut. Der mit seinem Sohn James an einem Tisch in einer tristen Hütte im Wald sitzt und ein Lied aus der vom Anthropologen Alan Lomax am Mississippi aufgenommenen Sammlung von Sträflingsliedern singt. Was James Brown, sähe er den Film, jedoch am meisten schmerzen würde, ist das Bild, das von ihm selbst gezeichnet wird, einem stolzen Mann, der während seiner gesamten Karriere, wie es Südstaatler nun mal tun, immer sein bestes Gesicht zu zeigen versuchte, der nach jeder Show drei Stunden unter einer Trockenhaube saß, weil die Öffentlichkeit ihn »sauber und ordentlich« sehen sollte. Nachdem er seine Kindheit ungepflegt und oft im Schmutz verbracht hatte, hielt er sein Haus für den Rest seines Lebens blitzsauber, putzte sich selbst aufs Akribischste heraus, bestand darauf, »Mr Brown« genannt zu werden, und redete auch selbst, sogar Freunde, mit dem Nachnamen an. Trotzdem wurden den Kinogängern auf der ganzen Welt zwei Stunden Film vorgesetzt, in denen James Brown als völlig Irrer erscheint. Vierzig Prozent der Geschichte sind reine Erfindung und ohne jedes Gespür für den Facettenreichtum des schwarzen Lebens und der schwarzen Kultur, die den Mann hervorgebracht haben. Der Film stellt die schwarze Kirche, genauer gesagt, das United House of Prayer, eine der ungewöhnlichsten und populärsten Bewegungen unter den schwarzen Christen im zwanzigsten Jahrhundert und eine wichtige Quelle afroamerikanischer Musik, als ein großes Sammelsurium aus den gewohnten Stereotypen und Platitüden dar, die massige schwarze »Tante«, die dem jungen James Brown verkündet: »Du bis’ was Besond’res, Junge!«, und der gute, treue Weiße als Manager. Die schwarzen Musiker, die Brown halfen, eine für Amerika bahnbrechende Kunstform zu schaffen, scheinen nichts als ignorante Hohlköpfe zu sein, und Alfred »Pee Wee« Ellis, ein musikalischer Vorreiter und Mitbegründer des amerikanischen Soul, macht sich in einer Szene, die laut Pee Wee nie stattgefunden hat, komplett zum Affen. Tate Taylor, der weiße Regisseur von Get On Up, hat auch The Help gemacht, groß gefeiert, aber doch nur eine weitere weiße Version schwarzer Geschichte. »Ich hasse fast alles, was über ihn geschrieben wird«, sagt die siebzigjährige Emma Austin, die Brown länger als vierzig Jahre kannte. »Das meiste kann ich mir kaum ansehen.«

Aber so ist Showbusiness, und an vielem in seiner öffentlichen Darstellung hat Brown seinen Anteil. Wobei es da etwas gibt, das womöglich nur einem Musiker auffällt: Koproduziert wurde der Film von Rolling-Stones-Chef Mick Jagger. Mehr als vierzig Jahren zuvor hatten Brown und seine Band aus Nobodys, unbekannte schwarze Musiker, die sich die Flames nannten, Jagger und den Stones bei einem T.A.M.I.-Konzert komplett die Show gestohlen. Vor dem Konzert war Brown von den Produzenten gesagt worden, dass die Stones, die neue Rockband der Stunde, ein paar Kids aus England, die Ehre haben würden, das Konzert zu beenden. Laut Charles Bobbit hatten die Produzenten nicht mal eine Garderobe für Brown, und er musste seine Tanzeinlagen auf dem schräg abfallenden Teppich des Zuschauerraums proben. (Der Film Get On Up zeigt ihn in seiner Garderobe.) Die Sache brachte Brown so auf, dass er die Bühne wie ein Besessener stürmte und sie mit seiner Band in Schutt und Asche legte. Als danach Jagger und die Stones kamen, klangen sie im Vergleich wie eine brave Schülerband, und Jagger wankte wie die Vogelscheuche aus dem Zauberer von Oz über die Bühne. Das steht alles online. Ihr könnt es euch ansehen.

Oder seht euch Jaggers Version in Get On Up an. Hört euch an, was er in der Dokumentation Mr Dynamite: The Rise of James Brown von 2014 sagt, die er ebenfalls mitproduziert hat. Jagger gehört heute zum Rockadel, James Brown ist tot, und die Inaudible Productions, die sich um die Lizenzen von Jaggers Rolling Stones kümmern, haben auch James Browns Musik mit auf der Liste.

Für alle, die den wirklichen James Brown kannten, ist das eine bittere Pille. »Mr Brown mochte Mick Jagger nicht mal«, schäumt Charles Bobbit. »Er hatte nichts für Mick Jagger übrig.«

Kapitel 3 American Jive

So funktioniert Musikgeschichte in Amerika: 1945 spielt ein Trompeter in einem Nightclub in Philly ein Solo. Irgendwer presst es auf eine Platte, und fünfzig Jahre später wird es Teil der Abschlussprüfung des Jazz-Departments eines Colleges. Dein Kind zahlt sechzigtausend Dollar im Jahr, um diese Prüfung machen zu können, während der Mann, der sich mit diesem Solo damals die Seele aus dem Leib gespielt hat, toter als tot ist und seine Familie noch immer an der gleichen sozialen Krankheit leidet, die ihn damals dieses tolle Solo hat blasen lassen. Kein Hahn krähte danach, als er starb, und seine Familie interessiert heute sowieso niemanden mehr. So was nennt man Kapitalismus, den Lauf der Dinge, Showbiz oder, und das ist mein Favorit: Kulturgeschichte. Ich nenne es Angst, und sie lebt seit hundert Jahren im Herzen eines jeden schwarzen amerikanischen Musikers.

Diese Angst ist kaum jemandem zu erklären, der nicht selbst Musiker ist und den Schweiß kennt, den es kostet, Musik zu machen. Die Musikpresse schreibt selten darüber, sondern macht dabei mit, so zu tun, als gäbe es in der Branche kein Rassenproblem. Warum auch nicht? Schließlich werden Musiker aller Hautfarben vom Biz herumgestoßen. Wir alle hinterlassen unser Blut auf der Tanzfläche für die großen Konzerne, für Big Brother, das Plattenlabel, die Country-&-Western-Gemeinde, wie immer man es nennen will. Der Unterschied ist der: Die meisten von uns laufen nicht durch Kaufhäuser und hören im Hintergrund Nonakkorde, die der eigenen Geschichte entwendet wurden. Die meisten von uns kennen das Gefühl nicht, Stunden über ihrer Musik zu schwitzen, und dann kommt ein Ausländer, sagen wir, ein Engländer oder Australier, der sie kopiert, seine eigene Version daraus macht und Millionen damit verdient. Klar, er nennt dich ein Genie, aber während er in Saus und Braus lebt, hast du kaum genug zum Überleben. Die meisten von uns können nicht nachvollziehen, wie schmerzhaft es ist, wenn die Blues-Größe Robert Johnson eine »Legende« genannt wird, während er doch nicht mehr ist als eine 1920er-Version von, sagen wir, Afrika Bambaataa oder Kool Herc, den Rap-Pionieren aus der South Bronx, die ziemlich in Vergessenheit geraten sind, nachdem die Plattenindustrie aus ihrer Musik – die ursprünglich den armen Jugendlichen und Arbeiterfrauen der South Bronx Kraft geben sollte – Gesänge gemacht hat, die die Kids dazu ermutigen, ihre Nachbarn zu verprügeln, Frauen Gewalt anzutun, so viel zu trinken wie möglich und sich wegen ein paar Tennisschuhen die Schädel einzuschlagen. Die meisten von uns kennen das stille Leiden der klassisch ausgebildeten schwarzen Sänger und Musiker nicht, die zusehen müssen, wie die großen Dampfer der Opernensembles und Orchester ohne sie den Hafen verlassen. Sie wissen, dass es an Bord genauso wenig schwarze Gesichter wie vor fünfzig Jahren gibt, und hören die gleichen ein halbes Jahrhundert alten Entschuldigungen dazu, warum kein Platz für sie ist in diesen Brutstätten der Vetternwirtschaft und Klüngelei.

Es ist verzwickt. Machst du den Mund zu dem Thema auf, bist du ein Rassist und Miesmacher. Sagst du nichts, bist du der Dumme, denn wenn die Münze auf die andere Seite fällt, und das tut sie dieser Tage gern, stellst du fest, dass Schwarze oder Vertreter anderer Minderheiten, wenn sie im Showbiz oder der Kunstszene ganz nach oben kommen, genauso übel sind wie ihre weißen Gegenstücke, manchmal sogar noch viel übler.