Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

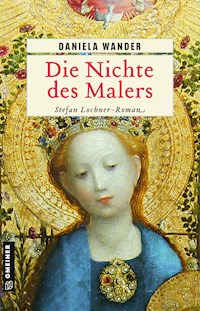

- Herausgeber: GMEINER

- Kategorie: Krimi

- Serie: Die fliehenden Schatten

- Sprache: Deutsch

Cölln 1505. Soldaten, Spielleute und Beutelschneider machen die Gassen und Tavernen der Rheinmetropole unsicher, sie sind zusammen mit den Fürsten zum Reichstag in die Domstadt gereist. Die Obrigkeit ist mit dem Treiben heillos überfordert und als die Leiche eines Unbekannten auftaucht, ist das Interesse an einer Aufklärung des Todesfalls gering. Die Patriziertochter Karysa, der Söldner Sander, Graf Zenzberg und die Schankmagd Marleen, die am Tatort zufällig zusammentreffen, nehmen die Sache in die Hand, um die Gunst des Königs zu gewinnen. Doch auch sie haben Geheimnisse …

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 530

Veröffentlichungsjahr: 2020

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Daniela Wander

Die fliehenden Schatten von Cölln

Historischer Kriminalroman

Impressum

Immer informiert

Spannung pur – mit unserem Newsletter informieren wir Sie regelmäßig über Wissenswertes aus unserer Bücherwelt.

Gefällt mir!

Facebook: @Gmeiner.Verlag

Instagram: @gmeinerverlag

Twitter: @GmeinerVerlag

Besuchen Sie uns im Internet:

www.gmeiner-verlag.de

© 2020 – Gmeiner-Verlag GmbH

Im Ehnried 5, 88605 Meßkirch

Telefon 0 75 75 / 20 95 - 0

Alle Rechte vorbehalten

1. Auflage 2020

Lektorat: Daniel Abt

Herstellung/E-Book: Mirjam Hecht

Umschlaggestaltung: U.O.R.G. Lutz Eberle, Stuttgart

unter Verwendung eines Bildes von: © https://en.wikipedia.org/wiki/File:The_Card_Players_sc1065.jpg und https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cologne_1530_after_Anton_Woensam.jpg

Druck: CPI books GmbH, Leck

Printed in Germany

ISBN 978-3-8392-6228-3

Widmung

Für Anja, die ebenfalls eine Kämpfernatur ist

Samstag

1 – später Nachmittag

Wut.

Wut war ein gutes Gefühl. Kraftvoll und wild, viel besser als Verzweiflung. Die passte auch, war aber nicht willkommen. Ebenso wenig wie Panik.

Erbittert kickte Marleen einen spitzen Kieselstein aus dem Weg. Er traf den Pfosten eines Hoftores und prallte zurück. Genau an ihr Knie.

»Aua! Blöder Miststein! Verdammt noch mal!« Für Fluchen galt dasselbe wie für Wut. Es hielt die Tränen in Schach. Heulendes Elend brachte sie nicht weiter.

Das Tor stand einen Spalt auf und Marleen schob es sachte ein wenig weiter. Vor ihr lag ein Hinterhof, der zu einem Wirtshaus gehörte. Aus dem geöffneten Fenster drangen Geschepper und Gebrüll, vermutlich war da die Küche.

Manchmal wurden Pasteten zum Abkühlen nach draußen gestellt.

Sie könnte nachsehen. Zeit genug hatte sie, nach Hause zog sie nichts. Weil es nichts zu berichten gab, zumindest nichts, was die Lage in rosigerem Licht hätte erscheinen lassen. Im Rathaus hatten sie unwillig mit der Hand gewedelt und Marleen davongeschickt, ohne ihren Antrag auch nur eines Wortes zu würdigen.

Sie würde wieder hingehen. Und ein weiteres Mal. So lange, bis sie aufhörten, sie zu übersehen oder belustigt den Kopf zu schütteln. Marleen hasste es, ausgelacht zu werden. Hasste es beinahe mehr als alles andere.

Sie hatte daheim versprochen, diesmal würde es mit der Verlängerung der Schanklizenz klappen. Hatte es jedoch nicht. Das zu Hause zu erklären, darauf verspürte sie wenig Lust. Ihr Vater schlief todsicher auf dem miefigen Strohlager seinen Rausch aus und bekam sowieso nichts mit. Die Mutter würde eine verhärmte Leidensmiene ziehen. Zunächst. Dann würde sie das Zetern und Schimpfen anfangen, als wäre es Marleens Schuld, dass alles den Bach runterging.

Also hatte sie Zeit. Und Hunger. Ein wunderbarer Duft nach gebratenen Zwiebeln und kräftiger Brühe lag in der Luft. Ihr wurde ganz flau davon.

Vorsichtig schlüpfte sie durch das Tor und gab ihm einen kleinen Stoß mit der Hüfte, um es zu schließen. Nicht nötig, dass jemand sie dabei beobachtete, wie sie zu dem Haus schlich.

Der Lärm aus der Küche war verklungen, bleierne Stille lag über dem Hinterhof, ein einsames Huhn stolzierte um einen Holzstapel herum. Möglicherweise hatte es ein Ei gelegt. Auf dem Hof war kein Busch, unter dem es eines hätte absetzen können, doch mochte es das Holz als Versteck gewählt haben. Hühner hatten es gern diskret.

Ein Ei wäre nicht so gut wie eine Pastete oder ein Braten, aber immerhin etwas.

Da lag kein Ei, aber ein Mann. Ein Besoffener vielleicht, der das Ei vor ihr gefunden und längst ausgeschlürft hatte.

Dem feinen Stoff seiner Kleidung nach zu urteilen, handelte es sich um einen wohlhabenden Besoffenen. Das Ei war also womöglich noch da. Marleen zögerte und tippte schließlich mit ihrer Fußspitze an die des Mannes.

Keine Reaktion.

Wer fest schlief, dem konnte man die Stiefel ausziehen. Die Holzschuhe ihres Vaters waren inzwischen so abgelaufen, dass es sich kaum lohnte hineinzuschlüpfen. Über einen Ersatz würde er sich bestimmt freuen.

Andererseits konnten sich Trinkstubenbetreiber kurz vor dem Bankrott derartiges Schuhwerk auf legalem Wege nicht leisten. Jeder würde sofort wissen, dass es geklaut war. Im Kerker war der Vater jedoch zu gar nichts mehr nutze. Er war ein Taugenichts und ein Säufer, seiner Familie eine echte Bürde, aber es war nicht völlig ausgeschlossen, dass er sich irgendwann zusammenriss und für sie alle sorgte.

Die Stiefel blieben besser, wo sie waren.

Ein Mann mit feinen Lederschuhen verfügte sicherlich über Geld, genug jedenfalls, um sich einen ordentlichen Rausch zu leisten. Bestimmt waren ein paar Münzen übrig.

Besser, sie kaufte sich davon Essen, als dass er es versoff. Sie stieß ihn noch einmal an, achtete sorgsam darauf, ob die Beine zuckten oder der Mann grunzte, irgendetwas darauf hindeutete, dass er erwachen würde. Dann musste sie schnell sein. Auf keinen Fall wollte sie sich einsperren lassen wegen der vagen Aussicht, ein paar lausige Halbpfennige abzugreifen.

Er bewegte sich nicht. Überhaupt nicht. Es konnte nicht zu schwierig sein, seine Taschen zu durchwühlen.

Der Kerl sah komisch aus, so, wie er dalag, verdreht irgendwie. Mit dem Kopf auf ein paar rauen Brettern, vom Stapel heruntergerutscht und voller Schrunden und abstehender Splitter. Ziemlich unbequem. Selbst für einen Volltrunkenen.

Marleen schluckte nervös, aber der Hunger war größer als ihre Furcht. Hunger überlagerte alles. Jeden Anstand, jede Moral, jeden Skrupel. Sie wagte sich einen Schritt näher heran, halb weggedreht, damit sie sofort die Flucht ergreifen konnte, falls er sich regte.

Er war sehr schmutzig, dieser Mann. Nicht die Stiefel, die schimmerten blankgeputzt, aber das Wams. Es hatte Flecken. Rotbraune Flecken. Marleen hob die Hand, um nach dem Geldbeutel zu suchen, hielt aber auf halbem Weg inne.

Die Flecken machten ihr Angst.

Langsam ließ sie den Blick hinaufwandern, über den Brustkorb bis zum Hals, der in einem unnatürlichen Winkel verbogen war. Zu Augen, in denen mehr Weißes als Blaues schimmerte. Die weit aufgerissen in den Himmel starrten und doch nichts sahen.

Marleen hörte ein Wimmern und begriff erst nach einem Moment, dass es von ihr selbst kam, es wurde beinahe übertönt von einem Rascheln und Schaben. Sie konnte sich nicht mehr bewegen, nicht mehr richtig atmen … nicht weglaufen, was sie ganz bestimmt hätte tun sollen.

Denn mit einem bedächtigen Schritt trat ein Mann hinter dem Holzstapel hervor.

In seiner Rechten hielt er ein blutbeschmiertes Schwert.

*

Das dumme Ding fing sofort an zu kreischen.

Arnulf von Zenzberg stand mit dem Rücken zur Wand, und zwar buchstäblich, denn direkt hinter ihm befand sich die Rückseite des Wirtshauses »Turmhoch« – es trug seinen Namen zu Unrecht, besaß nur zwei Stockwerke und war niedriger und bescheidener als die Bauwerke nebenan. Das etwas marode wirkende Gebäude, mit Fachwerk, das allmählich bröckelig wurde, war unten mit Stein verkleidet. Es war so nahe, dass Arnulf sich hätte anlehnen können.

Wenn der Gestank direkt an der Mauer nicht gar so durchdringend gewesen wäre. Man roch, warum. Dem »Turmhoch« fehlte ein Abort.

Hinter ihm die Wand, neben ihm ein instabil wirkender Holzstapel, vor ihm ein hysterisches Weib.

Das hatte ihm gerade noch gefehlt.

»Jetzt sei schon ruhig«, befahl er.

Das Geschrei brach ab. Der Schrecken in den Augen des Mädchens nicht. Sie stand ganz still, wie angewurzelt, rechnete offenbar damit, von seinem Schwert durchbohrt zu werden, sobald sie sich rührte. Er ließ die Waffe, wo sie war. Wenn dies als Drohgebärde ausreichte, so war es ihm nur recht. Die Blonde vor ihm erweckte den Eindruck, als neige sie zu unberechenbaren Handlungen; ein nicht allzu subtiler Hinweis darauf, dass er am längeren Hebel saß, konnte nicht schaden. Ihr Blick aus auffällig hellen Augen flitzte hin und her zwischen ihm und dem, was auf der anderen Seite des Holzstapels war und …

Halt. Was genau war neben dieser unordentlichen Ansammlung von losen Brettern, exakt beschlagenen Scheiten und krummen Ästen? Arnulf beugte sich vor, um einen kurzen Blick darauf zu werfen.

Der Mann lag leblos wie eine gemeißelte Statue und es war unmöglich, ihn nicht zur Kenntnis zu nehmen.

»Mich wundert, dass dir vor übermäßig bezechten Männern graust«, meinte Arnulf scharf, wohlwissend, dass dies nicht der Fall war. Sie fürchtete sich vor ihm selbst. Zumindest vor seinem Schwert.

»Tu ich gar nicht«, fand sie ihre Stimme wieder. Eine erstaunlich melodische Stimme, verglich man sie mit dem sonstigen Erscheinungsbild. Vielfach geflickte Kleidung, unordentlich, ein bisschen schmuddelig. »Säufer kenn ich genug. Viel zu viele, wenn Ihr mich fragt. Bloß ist der da nicht blau«, ihre Augen blitzten kampfbereit, »der ist tot.«

Hätte sie nicht einfach das Feld räumen und ihm den ganzen Ärger ersparen können, der nun vermutlich auf ihn zukam?

»Du bleibst da stehen«, verfügte Arnulf und umrundete den Holzstapel, stieß unsanft mit der Stiefelspitze an die Hüfte des Mannes.

Nichts geschah, er blieb starr liegen. Nur das Mädchen quiekte auf.

Arnulf trat noch einmal zu, energischer diesmal. Er wusste, dass es sinnlos war, überflüssig, verschaffte ihm lediglich ein bisschen Zeit. Ihm fiel einfach nicht ein, was er tun sollte.

Ein Gefühl, das er seit fast einem Jahr sehr gut kannte. Genau genommen seit 341 Tagen. Seit Ruprecht gestorben war, Ruprecht von der Pfalz, von Kindertagen an sein Dienstherr und Freund. Ohne den er sich fühlte, als habe er den Halt in der Welt verloren.

Nicht dran denken. Jetzt nicht. Er sah genauer hin, konzentrierte sich, betrachtete die unnatürliche Position des Mannes. Kein Schläfer hielt so seinen Kopf. Verkantet, beinahe als gehörten Schädel und Rumpf nicht länger zusammen. Ein ungemütlicher Schauder lief Arnulfs Rücken hinab, während er die eigentümliche Haltung studierte. Gottlob lag das Gesicht im Schatten.

Er wollte diesem Mann nicht in die toten Augen sehen.

»Der lebt tatsächlich nicht mehr«, bestätigte er unwillig. Sosehr er es sich gewünscht hätte, das war kein Schluckspecht, der seinen Rausch ausschlief.

»Sag ich ja.« Sie durchbohrte ihn mit ihren Blicken, provozierend irgendwie, dann hob sie die Hand. Eine kleine, dreckige Hand, mit der sie wortlos herumwedelte. Bis er begriff, dass sie zwischen ihm, seinem Schwert und dem Toten hin und her zeigte.

»Der Mann hat ein gebrochenes Genick«, wies er sie kühl auf das Offensichtliche hin.

Das Weib besaß allen Ernstes die Stirn, überheblich die Nase zu rümpfen. »Klar doch«, flötete sie, griff nach einem Stöckchen und schob vorsichtig das Wams des Toten auseinander. »Von wegen gebrochenes Genick! Abgeschlachtet wurde der.«

Zumindest war eins zum anderen gekommen.

Arnulf starrte auf die klaffende Wunde. Alles in ihm wollte von hier fort, es zog ihn, drängte ihn, kaum konnte er die Füße stillhalten. Oh Gott, er verspürte nicht das geringste Verlangen, Aufsehen zu erregen, konnte Aufregung, Unruhe, Verdruss auf gar keinen Fall gebrauchen. Nicht ertragen. Nichts davon würde sich vermeiden lassen, falls dem Mädchen einfiel, öffentlich mit dem Finger auf ihn zu deuten. Wurde er jetzt brachial, tat sie es wahrscheinlich erst recht. Abwiegeln war das Gebot der Stunde. Noch besser wäre es, ihre Anschuldigung ad absurdum zu führen. »Wollen wir mal sehen, ob die Wunde überhaupt zu meinem Schwert passt«, sagte er barsch.

»Das ist doch Unsinn«, widersprach sie und Arnulf war zu verblüfft, um zu reagieren. Es lag Ewigkeiten zurück, dass sich ein Mädchen ihres Standes ihm gegenüber derart unverschämt verhalten hatte. Eigentlich hatte es noch nie jemand getan. »Richtiger Bockmist«, fuhr sie fort. »Man sieht auf den ersten Blick, dass die Wunde breiter ist als Euer Schwert. Da hat jemand drin rumgestochert. Könnte Euer Schwert genauso gewesen sein wie ein anderes.«

Klapperdürr, schäbig und dreist, aber nicht dumm.

»So ist es«, stimmte er zu. Allerdings durfte sie nicht glauben, er sei schuldbewusst. Oder unsicher, am Ende sogar verschreckt. Nichts davon traf zu. Es war ihm schlicht egal. Ihm war alles egal. Seit 341 Tagen. »Da es meines nicht war, muss es wohl ein anderes gewesen sein.«

»Na, ich weiß ja nicht«, sagte sie bissig. »Ihr seid hier, oder nicht? Wer soll ihn denn sonst abgemurkst haben?« Das Weib war eine glatte Zumutung.

»Aber was hätte ich davon gehabt?«, schnauzte Arnulf und ärgerte sich im gleichen Moment. Wieso ließ er sich mit so einer auf eine Diskussion ein? Mit einem Gassenmädchen?

Sie schwieg, beobachtete ihn. Schließlich stemmte sie die Hände in die Taille und sagte gedehnt: »Es fällt schon auf, dass Ihr nicht näher hingehen wollt, um dem Mann ins Gesicht zu sehen.«

Herrgottnocheins. Noch schlimmer als unverschämte Gassenmädchen waren unverschämte Gassenmädchen, die weder tumb waren noch zu scheu, den Finger in die Wunde zu legen.

Ohne jede Begeisterung wandte Arnulf sich erneut dem Toten zu. Stieß sacht mit der Schwertspitze – neuerliches Quieken – an den Kopf des Mannes. Er fiel widerstandslos zur Seite. Natürlich. Wegen des gebrochenen Halses. Lustlos blickte Arnulf ihm ins Gesicht.

Prompt fing der Muskel an seinem rechten Auge an zu zucken.

*

Adam Winkmann liebte es, seine Tochter mit kaum durchführbaren Aufträgen auf Botengänge zu schicken und noch mehr liebte er es, sie zu bestrafen, falls sie unverrichteter Dinge zurückkehrte. Nicht nur aus diesem Grund zögerte Karysa die Heimkehr gern heraus. Das war etwas, was Winkmann nicht kontrollieren konnte, und es bereitete ihr ein kindisches, beschämendes, deprimierendes Vergnügen, ihm auf diese Weise ein harmloses Schnippchen zu schlagen. Heute war es nicht einmal schwer, Zeit zu schinden.

Rückgrat müsste man haben, dachte sie.

Doch sie hatte keins, war lieber vorsichtig, nutzte jede Gelegenheit zur Flucht, hatte gelernt, unsichtbar zu sein. Ihr Gegner war so viel mächtiger als sie. Eine Stütze der Stadt, der Gesellschaft, der Kirche – von allem und jedem, außer seiner Familie.

Er ist nicht meine Familie, dachte Karysa zum millionsten Mal. Nicht wirklich. Adam Winkmann war ihr Stiefvater, das ließ sich nicht ändern. War ihr Vormund, konnte ganz nach seinem Gutdünken über sie verfügen, hatte Macht über sie, als hätte er sie selbst gezeugt. Weder seine Frau noch seine beiden Stiefkinder hatten je gewagt, sich ihm zu widersetzen.

Da muss ein Ausweg sein, dachte Karysa. Eine Lösung. Ich muss sie nur finden. Und dann endlich handeln.

Falls sie den Mut dazu aufbrachte.

Heute hatte er sie angewiesen, ihrer Mutter ein Kirschtörtchen zu besorgen. Schikane natürlich. Die Kirschernte fing gerade erst an, es war mit einigem Aufwand verbunden, einen Bäcker aufzutreiben, der Gebäck mit Süßkirschen im Angebot führte. Elisabeth Minster um Hilfe zu bitten wäre ein Ausweg gewesen. Die Freundin hatte vor nicht allzu langer Zeit geheiratet, stand nun einem eigenen Haushalt vor mit einer exzellenten Köchin. Sie hätte ihr die Kirschtörtchen backen lassen können. Für dieses Ansinnen müsste Karysa allerdings einen plausiblen Grund vorbringen, was sie unbedingt vermeiden wollte. Außerdem hätte es zu lange gedauert, weshalb sie sich lieber die Füße wund lief. Leider war sie nicht fündig geworden. Hatte es überhaupt Kirschtörtchen gegeben, so waren sie längst ausverkauft. Um seltene Delikatessen musste man zeitig nachsuchen und nicht kurz vor Geschäftsschluss. Winkmann hatte sie erst spät losgeschickt, zu spät. Er hatte das gewusst und wartete nun sicher freudig darauf, ihr zu zeigen, wie unzufrieden er wieder einmal mit ihr war.

Sie lief die Hohe Straße entlang, zermürbt und verzagt, aber kerzengerade und mit neutraler Miene, damit man es nicht erkannte. Es ging niemanden etwas an.

Von jenseits eines Hoftores wehten gedämpfte Stimmen zu ihr hinüber, das hohe Gezeter eines Mädchens, dazu das gereizte Knurren eines Mannes. Irgendetwas ging da vor. Etwas, das nichts Gutes verhieß, im Zweifel für die Frau. Frauen waren immer in der unterlegenen Position.

Für sich selbst konnte Karysa nichts tun, für andere schon. Ohne lange zu überlegen, stieß sie das Tor auf.

Ein Stück entfernt standen ein Mann und ein Mädchen einander gegenüber und stritten, wobei die Verhältnisse sehr ungleich verteilt schienen. Der Mann war groß und dunkel, mit breiten Schultern trotz einer hageren Statur, sicher war er ein Kämpfer, Ritter, ein Söldner vielleicht. Jemand, der Respekt verlangte und bekam, der gewohnt war, eine Waffe zu tragen. Was er auch tat, in der Rechten hielt er ein Schwert. Wieso steckte er es nicht in seine Scheide? Warum richtete er es gegen die Frau? Ein blondes, schmales, zartgliedriges Weib, von dem unmöglich eine Gefahr für ihn ausgehen konnte.

Das war zu viel.

Die subtile Bedrohung durch Adam Winkmann war lähmend, das ständige Bewusstsein latenter Gefahr erstickte jeden Keim der Rebellion. Aber hier und jetzt, angesichts dieser klaren, offenen Zurschaustellung von Gewaltbereitschaft, von Gewaltherrschaft, da konnte sie endlich einmal eingreifen.

Karysa versetzte dem Tor einen so zornigen Stoß, dass es gegen die Wand krachte, betrat den Hof und schritt aufgebracht zu den beiden Kontrahenten, die ihr verblüfft entgegenblickten.

»Ihr wünscht?«, erkundigte sich der Ritter beinahe höflich.

»Zunächst einmal, dass Ihr Euer Schwert verstaut«, erwiderte Karysa schroff. »Damit herumzufuchteln ist nicht die richtige Art, sich mit einer jungen Frau zu unterhalten.«

»Ganz genau so ist das nämlich«, bestätigte das Mädchen empört – nicht ängstlich – und trat zur Bekräftigung gegen einen rostigen Eimer, der kaputt und nutzlos auf der zugemüllten Wiese herumlag. Neben ein paar leeren Getreidesäcken und unappetitlich aussehenden Fleischabfällen.

Der Mann schwieg, das Schwert blieb, wo es war. Offenbar besaß Karysa nicht nur gegenüber ihrem Stiefvater kein Geschick darin, ihre Wünsche durchzusetzen. Aber hier wie dort würde sie sich nicht anmerken lassen, wie sehr sie das traf. »Darf ich erfahren, wer Ihr seid?«, erkundigte sie sich hochmütig.

»Arnulf von Zenzberg. Zu Euren Diensten.« Er deutete eine Verbeugung an.

»Ich bin Marleen«, mischte sich das Mädchen ein und Karysa lächelte sie an.

»Karysa Mylius«, stellte sie sich vor. »Marleen, erzählst du mir, was geschehen ist?«

»Da gibt’s nicht viel zu erzählen. Man muss bloß hingucken, dann weiß man’s«, erwiderte Marleen und Zenzberg stöhnte gereizt auf.

Das Mädchen tänzelte einen Schritt beiseite und deutete mit dem Kinn in Richtung des Mülls, der neben einem wilden Durcheinander aus Brettern und Ästen in den Brennnesseln lag.

»Was bitte ist an ein paar Männerstiefeln so verstörend?«, fragte Karysa überrascht.

»Dass ein Kerl drinsteckt«, erklärte Marleen. »Ein toter Kerl.«

Karysa starrte das Mädchen an. Dann die Stiefel. Natürlich, jetzt sah sie es auch. Aus den Stiefeln ragten Beine. »Bist du sicher, dass der Mann tot ist?«, hakte sie zögernd nach.

»Klar. Seht ihn Euch an.« Marleen zuckte die Schultern.

»Oder Ihr lasst es«, mischte Zenzberg sich ein. »Es ist kein schöner Anblick.«

»Wie auch«, schnaubte Marleen. »Dem ist der Hals komisch abgeknickt und die Brust offen. Wie soll das denn ein schöner Anblick sein?«

Ein Huhn begann, direkt neben den Stiefeln des Toten nach Würmern und Körnchen zu picken. Diese geradezu lächerliche Alltäglichkeit brachte Karysa dazu, sich ein Herz zu fassen und das Ganze in Augenschein zu nehmen.

Hier herrschte kein Leben mehr, das war eindeutig. »Wer hat das getan?«, presste sie hervor.

Marleen deutete mit einer resoluten Handbewegung auf Zenzbergs Waffe. »Was soll da lange zu rätseln sein?«

In der Tat wies das Schwert dunkle Flecken auf. Schlieren. Nicht ausgeschlossen, dass …

»Ist das Blut?«, fragte Karysa und unterdrückte den Drang, die Hände ineinanderzuschlingen.

»Das ist ein Schwert, Jungfer Mylius. Es wurde dafür geschmiedet, in Blut getränkt zu werden.«

»Genau!«, fuhr Marleen auf. »Sag ich doch! Und er hat’s dem Kerl da in den Leib gerammt.«

»Dafür gibt es keinerlei Beweise«, entgegnete Zenzberg unwirsch.

Karysa legte ihre Hand auf Marleens dürren Unterarm, er fühlte sich nicht viel kräftiger an als Reisig. »Hast du ihn bei der Tat beobachtet?«

Marleen schüttelte ihre Hand ab und verschränkte trotzig die Arme vor dem Leib. »Nein. Das nicht.«

»Was die Frage nach deiner Rolle in dem Ganzen aufwirft«, ergriff Zenzberg die Initiative. »Was hast du hier verloren? Beziehungsweise gesucht? Wieso kamst du auf dieses Grundstück? In unlauterer Absicht, nehme ich an. Du hast den Mann da liegen sehen, ihn für einen Bezechten gehalten und wolltest ihm die Stiefel stehlen.«

Marleen richtete sich stocksteif auf. »Ganz genau so ist es gewesen, Euer Hochwohlgeboren«, fauchte sie. »Aber ich hab’ die Stiefel drangelassen und lieber den Kopf des Kerls auf den Stapel geknallt und ihm damit das Genick gebrochen. Und weil das so viel Freude gemacht hat, hab ich anschließend die Wunde in die Brust gebissen. Weil ich mein Schwert nämlich nicht dabei hatte.«

Zenzberg zuckte mit keiner Wimper. Allerdings ging Karysa davon aus, dass er begriff, wie albern sein Vorwurf gewesen war. Er gab es aber nicht zu. »Tatsache ist, dass sie unerlaubt hier eingedrungen ist …«

»So wie wir alle«, unterbrach Marleen.

»… und sich auf diesem Hof versteckt hat.«

»Natürlich«, versetzte Karysa eisig. »Weil sie Angst hatte.«

»Seid Ihr da so sicher? Diese Person scheint bei aller Zierlichkeit außerordentlich wehrhaft.«

Das war gewiss richtig. Bewundernswert. »Ihr glaubt doch wohl nicht allen Ernstes, dass eine derart zarte Person diesen Schrank von einem Mann überwältigt hat?«

Schweigen breitete sich aus. Schließlich seufzte Zenzberg. »Eher nicht. Indes bestehe ich darauf, dass auch ich nicht dafür verantwortlich bin.«

»Pah!«, kam es leise von Marleen.

»So kommen wir nicht weiter.« Karysa hatte sich entschlossen. »Allerdings muss das Verbrechen aufgeklärt werden, so oder so. Ich schicke jetzt nach einem Büttel.«

*

Dieses Licht! Grell war es, regelrecht gemein, und es trieb einen hämmernden Schmerz durch Sanders Schädel, vor allem vorne links. Tat weh. Verursachte zudem schlechte Laune. Dabei hing eine weißgraue Wolkendecke über der Stadt, weshalb es nicht einmal besonders hell war, zumal es allmählich auf den Abend zuging. Oder nicht? Sanders Zeitgefühl war in der Bierpfütze untergegangen, in der sein Kopf gelegen hatte. Mit krummem Rücken halb liegend, halb sitzend war er am Tisch eines Wirtshauses erwacht, in das eingekehrt zu sein er sich nur dunkel erinnerte.

Ich werde niemals, niemals wieder so viel saufen, schwor er sich. Konnte sogar sein, dass er sich daran hielt, ausartende Gelage waren im Grunde nicht seine Sache. Doch die Wolken, die düster am Horizont seiner Zukunftsaussichten aufgezogen waren, boten wahrhaftig Anlass für Trübsal.

Da war es ihm offenbar entglitten.

Reichlich dumm war das gewesen, außer einem Brummschädel hatte es ihm nichts eingebracht. Vor allem sollte er die Münzen besser zusammenhalten, das Klimpern in seiner Tasche war bedenklich leise geworden. Sander war nicht sehr optimistisch, dass Ahlbert von Sorgas noch lange seinen Sold bezahlen würde. Sein Dienstherr hatte zwar einem seiner Nachbarn mit breiter Brust eine mörderische Fehde in Aussicht gestellt und umgehend ein paar Söldner in seinen Dienst genommen – unter anderem Sander –, gleichwohl wirkte er von Tag zu Tag lustloser, den Kampf aufzunehmen. Schlief die Fehde ein, konnte er sich die Ausgaben für zusätzliche Soldaten sparen.

Sander seufzte, trottete missmutig – und langsam – durch die Gassen und versuchte, sich zu erinnern, ob Sorgas ihm für heute Abend Anwesenheitspflicht verordnet hatte. Er wusste es nicht mehr.

Wenn er nicht bald etwas Neues fand, sah es schlecht für ihn aus. Ganz schlecht.

Tief in seine Grübeleien versunken, lief er die Straße entlang und hätte die junge Dame, die mit eiligen Schritten aus einem Hoftor trat und suchend nach rechts und links blickte, beinahe über den Haufen gerannt.

»Hoppala«, ächzte er, wich aus und hielt sich trotz der beschämenden Schwäche in seinen Beinen glücklicherweise aufrecht.

Die Dame warf ihm einen missbilligenden Blick zu und wandte sich wortlos ab.

»Ich weiß ja, dass ich nach Wirtshaus rieche«, gab Sander zu und wusste nicht genau, warum er sich rechtfertigte, »aber ich habe Euch nicht angerempelt, weil ich blau bin, sondern weil Ihr mir vor die Füße gesprungen seid.«

»Wie ungeschickt von mir. Ich bitte um Vergebung.«

»Ist gewährt. Sucht Ihr etwas? Jemanden? Ihr seht so aus, als würdet Ihr das tun.«

»Gut beobachtet. Ich halte Ausschau nach einem Büttel.«

»Hier sind keine«, erklärte Sander und rieb sich die pochenden Schläfen. »Wenn Ihr mögt, könnt Ihr hier und jetzt jede Menge krumme Dinger drehen und keiner nimmt Euch fest. Alle Stadtdiener sind ums Rathaus versammelt und das Gerzenicht oder wie das Ding heißt. Da, wo sich die illustren Herren während des Reichstages bereden.«

»Gürzenich. Es heißt der Gürzenich«, korrigierte sie und sah ihn beunruhigt an. »Was mache ich denn jetzt? Ich benötige den Büttel wirklich dringend.«

In einiger Entfernung lungerte ein Junge auf den Treppenstufen eines windschiefen Gebäudes herum. Sander steckte zwei Finger in den Mund und stieß einen gellenden Pfiff aus. Er hätte es besser gelassen, besonders gut bekam das seinem Schädel nicht. Allerdings hatte es den gewünschten Erfolg, der Knabe stand im Handumdrehen vor ihnen.

»Hol einen Büttel«, wies er ihn an. »Sofort. Diese Dame will einen an ihrer Seite.«

Der Junge runzelte die Stirn und rührte sich nicht vom Fleck. Sander seufzte und schnippte ihm eine Münze zu, die kleinste, die er besaß – es waren leider fast nur noch kleine –, und blickte ihm hinterher, als er davonschlenderte und um die nächste Ecke bog.

»Vielen Dank«, sagte die Dame artig. »Das war sehr umsichtig von Euch.«

»Verratet Ihr mir, wofür Ihr den Büttel so händeringend benötigt?«, erkundigte sich Sander, weil er das Gespräch ein wenig in die Länge ziehen wollte. Es war nett, sich zur Abwechslung nicht mit Soldaten oder leichten Mädchen zu unterhalten, sondern mit einer hübschen jungen Dame. Hübsch war sie. Er sah es jetzt, seine Wahrnehmungsfähigkeit kehrte langsam zurück. Zum Glück ließen in gleichem Maße die Kopfschmerzen nach.

Die Jungfer zögerte. Ausgiebig.

»Nun kommt schon«, forderte er sie auf. »Ich habe Euch geholfen. Jetzt will ich auch wissen, wobei.«

In ihren schönen Augen von der Farbe dunklen Honigs war nichts zu lesen, der Ausdruck in dem schmalen Gesicht gänzlich reglos – er hatte nicht die leiseste Vermutung, was in ihr vorgehen mochte. Anscheinend sah er nicht ganz so desolat aus, wie er sich fühlte, denn sie entschloss sich, ihm zu vertrauen.

»Wir haben einen Toten gefunden«, erklärte sie bemerkenswert gelassen. »Er liegt dort auf dem Hinterhof.«

Sander rieb seinen Nacken und überlegte, ob er sich tatsächlich mit weiteren Scherereien belasten sollte. Doch warum eigentlich nicht? Es wäre eine Ablenkung von seinen eigenen. Eine sehr willkommene Ablenkung.

»Wer ist ›wir‹?«, wollte er wissen.

Sie setzte sich in Bewegung und Sander wertete das als Aufforderung, ihr zu folgen. Im nächsten Augenblick fand er sich auf einem verlotterten Grundstück wieder und betrachtete staunend ein Szenario, mit dem er nicht gerechnet hatte.

Ein hochgewachsener, nobel gekleideter Mann stand mit eiskaltem Blick vor einer schmächtigen Blondine mit aggressiv geballten Fäusten, die ihr Kinn herausfordernd in die Luft streckte. Letzteres tat sie wahrscheinlich, um dem Kerl überhaupt ins Gesicht blicken zu können.

Völlig unbeachtet lag zu ihren Füßen ein toter Mann.

»Alles, was recht ist«, meinte Sander kopfschüttelnd. »Aber Ihr seid ein äußerst ungewöhnliches Grüppchen.« Das ließ sich nicht leugnen. Bei den dreien – oder vieren, wenn man die Leiche mitzählte – passte nichts und niemand zum anderen.

»Das will ich meinen«, stimmte der Dunkle ihm zu.

»Wir sind überhaupt kein Grüppchen!«, plusterte sich die Kleine auf.

»Nicht?« Sander hob fragend die Brauen. »Tja. Jedenfalls erkenne ich hier die bestürzende Zusammenstellung eines übel zugerichteten Verblichenen, eines Herrn mit einem Schwert und zweier Damen. Und mir drängt sich der Gedanke auf, ich sollte Letztere nicht ihrem Schicksal überlassen.«

»Das ist sehr fürsorglich von Euch«, bedankte sich die Jungfer an seiner Seite mit Würde. »Und ich stelle Euch die Anwesenden gern vor. Arnulf von Zenzberg«, sie wies auf den Mann, der arrogant die Mundwinkel herabzog, »Marleen«, die junge Frau musterte Sander mit misstrauischen Augen, »ich selbst bin Karysa Mylius.«

»Sander von Dreyenfeld«, erwiderte er und ruckte mit dem Kinn zu der Leiche. »Und wer ist das?«

Zenzbergs Miene gefror, Jungfer Mylius hob ratlos die Schultern, der kleine Dreckspatz richtete einen finsteren Blick auf Zenzberg und sagte: »Ich weiß es nicht.«

Anscheinend nahm sie an, dass Zenzberg es wusste.

Der schwieg.

Da drängte sich die Frage auf, welche Gründe der Mann dafür haben mochte. Besonders, da er ein Schwert in der Hand hielt. So, wie es aussah, war es vor nicht allzu langer Zeit benutzt worden.

»Schöne Waffe«, bemerkte Sander. »Bisschen verdreckt.«

Marleen nickte eifrig, Jungfer Mylius verschränkte die Arme vor dem Leib, als wäre ihr kalt, und Zenzberg – blieb stumm.

»Es wäre günstig, wenn Ihr erklären könntet, wie das Blut an die Klinge kam«, sagte Sander. Denn um Blut handelte es sich. Er hatte genug Schwerter im Einsatz gesehen, um das beurteilen zu können.

»Er hat’s dem Kerl da in den Wanst gerammt, so ist das passiert«, rief Marleen. Offenbar gehörte es nicht zu ihren Tugenden, im richtigen Moment den Mund zu halten.

»Irrtum.« Arnulf von Zenzberg schob das Schwert bedächtig zurück in die Scheide und rang sich dazu durch, die Schweigetaktik fallenzulassen. Gottlob. Nichts war lästiger, als ein Gespräch zu führen, bei dem sich einer der Beteiligten stur verweigerte. »Das habe ich keineswegs getan.«

»Sondern?«, half Sander ihm auf die Sprünge.

»Ich rammte es in den Wanst eines Köters«, erklärte Zenzberg frostig. »Um es mit den schönen Worten dieser holden Maid auszudrücken.«

»Das ist niederträchtig genug«, fuhr diese ihn an. »Der arme Hund! Musste das denn sein?«

»Ja. Ich verspürte keine große Lust, mich zerfleischen zu lassen.«

»Das hätte er auch nicht getan. Wenn Ihr ihn nicht gereizt habt.«

»Offenbar war das jedoch der Fall. Das Tier nahm allem Anschein nach an, ich würde mich an den köstlichen Fleischabfällen laben wollen, die hier überall verteilt sind«, fuhr Zenzberg fort. »Eine glatte Verkennung der Tatsachen, ich hatte nicht das geringste Interesse an den abgenagten Knochen. Das Vieh griff an, ich wehrte es ab. Dabei habe ich es erstochen.«

Drei Augenpaare taxierten ihn, und Zenzberg seufzte ungeduldig. »Es liegt hinter dem Holzstapel.«

»Sieh nach«, befahl Sander Marleen und war nicht schlecht erstaunt, als sie seiner Aufforderung Folge leistete. Er hätte sich wahrhaftig nicht gewundert, ein »Macht es doch selbst« entgegengeschleudert zu bekommen.

»Da liegt ein Hund. Ein wirklich grausam zugerichteter Hund, Ihr … Ihr Held«, sagte Marleen verächtlich, als sie hinter dem Holzhaufen hervortrat und ein totes struppiges Etwas am Hinterbein mit sich zog. Ein ziemlich kleines Etwas.

Karysa Mylius räusperte sich, Arnulf von Zenzberg warf gereizt die Hände in die Luft und Sander unterdrückte mannhaft ein Grinsen.

»Na ja, kann auch sein, dass wir’s bei Euch nicht mit einem hinterhältigen Mordbuben zu tun haben«, räumte Marleen schließlich ein. »Obwohl das arme Hundchen das wohl anders sieht.« Wenn man es mit ihrem bisherigen Auftritt verglich, handelte es sich um die größte weiße Fahne, der Sander je begegnet war.

»Ich bin erleichtert, das zu hören«, erwiderte Zenzberg spröde.

Ob er es sarkastisch gemeint hatte oder ernsthaft, konnte Sander nicht mehr feststellen. Denn zu dem toten Hund gesellte sich in diesem Moment ein lebender, der von der Straße auf das Grundstück lief und umgehend begann, lautstark zu kläffen.

Mit einer geschmeidigen Bewegung zog Zenzberg sein Schwert.

*

Dann brach das totale Chaos aus.

Marleen schrie gleich einer verrückt gewordenen Furie, der Hund drehte sich ohrenbetäubend bellend im Kreis, als habe man ihm den Schwanz angezündet, und Zenzberg fuchtelte mit seiner Waffe herum. Marleen schoss los und rammte ihre winzige Faust in seinen Arm, Zenzbergs Schwert zuckte zur Seite. Dreyenfeld preschte vor, riss Marleen aus der Gefahrenzone und gleichzeitig sein eigenes Schwert aus der Scheide, es sah nicht minder gefährlich aus als das von Zenzberg …

Und dieses schrille Durcheinander wurde unversehens von einer donnernden Stimme übertönt. »Ruhe! Seid still, alle miteinander! Was in drei Teufels Namen geht hier vor?«

Alle erstarrten. Selbst der Hund setzte sich folgsam hin und hechelte harmlos, als habe er nie etwas anderes von sich gegeben.

Das Weiß und Rot des Cöllner Stadtwappens leuchtete ihnen auf grob gewalkter Wolle entgegen. Der Büttel, endlich. Es hätte nicht viel gefehlt und Karysa wäre ihm um den Hals gefallen.

Der Stadtdiener, ein großer, vierschrötiger, durchaus respekteinflößender Mann hustete ausgiebig. »Dieses Geschrei bekommt mir nicht. Eures nicht und meins auch nicht. Also. Was ist los? Wolltet Ihr diese Frau da erstechen?«, wandte er sich an Zenzberg.

»Was für ein Blödsinn!«, entrüstete sich Marleen, offenbar unfähig, zu schweigen. Anders als Karysa, die diese Kunst in den letzten sechs Jahren zu wahrer Meisterschaft entwickelt hatte. »Kompletter Stuss! Der wollte nicht mich abstechen. Der wollte den Hund metzeln. Meinen Hund!«

»Ich reagiere eben ungehalten, wenn sich so ein Vieh in meine Waden verbeißen will«, fuhr Zenzberg sie an. »Hast du das nicht begriffen? Im Übrigen mutet es komplett irre an, dass du dich für diesen Köter einem Schwert in den Weg stellst!«

»Ihr! Ihr seid irre!«, keifte Marleen, kannte keinen Schrecken, keine Angst und Respekt vor Höhergestellten schon gar nicht. Karysa beneidete sie stumm und sah fasziniert zu, wie das Mädchen ihren Finger anklagend auf Zenzberg richtete. »Ihr könnt nicht einfach einen wehrlosen, niedlichen Hund erstechen!«

»Kann er wohl«, warf Dreyenfeld ein. »Der Beweis liegt neben dem Holzstapel.«

»Was? Wer liegt da?«, fragte der Büttel, aber niemand achtete auf ihn.

»›Niedlich‹ ist ja wohl reichlich beschönigend für dieses bizarre Vieh.« Zenzberg grinste verächtlich auf den Hund hinab und der zog die Lefzen hoch, was ihn wirken ließ, als lächele er zurück. In der Tat niedlich, fand Karysa. Und auch bizarr. Der Hund war sehr lang, sehr flach, und hatte sehr große, spitze Ohren. Und er war genauso blond wie sein Frauchen.

»Keine Ahnung, was ihr da redet«, schnaubte Marleen. »Pitsar! Was soll das sein? Das ist mein Hund, und den könnt Ihr nicht umbringen wie alle anderen.«

»Wer hat hier wen umgebracht?«, erkundigte sich der Büttel, setzte sich aber erneut nicht durch. Offenbar scheute er davor zurück, einem hochrangigen Adligen wie Zenzberg, einem selbstbewussten Söldner wie Dreyenfeld und einer vornehm gekleideten Patrizierin wie Karysa in die Quere zu kommen.

»Mörder!«, zischte Marleen mit einem vernichtenden Blick auf Zenzberg, warf sich in den Staub und schlang die Arme um ihren Hund. »Dionysos, hüte dich vor dem fiesen Kerl«, schluchzte sie.

»Dionysos?«, wiederholte Karysa ungläubig, obwohl sie sich vorgenommen hatte, sich aus dem ganzen Theater herauszuhalten.

Marleen blickte trotzig auf. »Das war ein Gott. Irgendwann früher, und der war erst tot und dann wieder lebendig. Und ich hab meinen Dionysos aus dem Rhein gefischt und dachte, er wär auch tot, stimmte aber nicht. War also genauso wie bei dem anderen.«

»Plausibel«, meinte Dreyenfeld ernst, aber Karysa sah genau, wie seine Mundwinkel zuckten. »Und Jesus konntest du ihn ja wohl kaum nennen.«

»Wär komisch gewesen«, gab Marleen zu.

Der Büttel besann sich jetzt auf seine Stellung. »Was genau findet sich da hinter dem Holzstapel? Ich will einfach nicht glauben, dass dieses ganze Possenspiel abgehalten wird, weil da ein toter Köter liegt.«

Marleen fuhr auf und Karysa legte warnend die Hand auf ihre Schulter. Ihr lief die Zeit davon. Es war gut und schön, möglichst lange von daheim fortzubleiben, doch hatte sie gelernt, dass es böse Folgen hatte, wenn sie es übertrieb. Allerdings konnte sie Marleen nicht mutterseelenallein diesen Männern ausliefern: Zenzberg mit seiner Arroganz, Dreyenfeld mit seiner Blässe und der Alkoholfahne und dem Büttel, der ganz sicher das Bestreben hatte, den einfachsten Weg einzuschlagen.

Marleen war – ein Niemand. Und sie hatte allem Anschein nach die Neigung, sich in Schwierigkeiten zu bringen.

Karysa beschloss zu bleiben und notfalls die Sache in die Hand zu nehmen, auch wenn sie weiß Gott genug eigene Probleme hatte. Beherzt trat sie einen Schritt vor. »Es geht nicht um einen Hund«, erklärte sie an den Büttel gewandt. »Bitte seht Euch an, was wir noch hinter dem Holzstapel gefunden haben.«

Dreyenfeld nickte und wies auffordernd in Richtung der Leiche, Marleen verschränkte die Arme und kniff die Lippen zusammen, Zenzbergs Miene wurde grimmig.

Der Büttel seufzte, schritt zur Tat und beäugte den reglos im Dreck liegenden Mann. »Ist der tot?«, fragte er überflüssigerweise.

»Ja«, bestätigte Karysa angespannt.

»Die Leute saufen zu viel«, sagte er und schüttelte betrübt den Kopf. »Besonders im Moment. Der Reichstag bringt eine Menge Unruhe in die Stadt.«

»Aber nicht alle Säufer sind nach ihrer Einkehr im Wirtshaus tot«, bemerkte Dreyenfeld. »Ich hab’s jedenfalls überlebt. Nicht gut, das gebe ich zu, aber ich stehe noch.«

Karysa warf ihm einen strafenden Blick zu.

Allerdings erweckte Dreyenfeld nicht den Eindruck, als mache er sich über den Vorfall lustig. »Der Mann ist außerdem nicht in Bier ertrunken oder was auch immer Eurer Meinung nach die Todesursache bei übertriebenem Alkoholgenuss sein könnte. Er hat sich den Hals gebrochen.«

Der Büttel kratzte sich im Nacken, als wolle er prüfen, ob bei ihm noch alles so war, wie es sein sollte. »Na ja, er war blau. Da ist er gestolpert, auf die Holzscheite gekracht und rums, da war das Genick durch.«

»Ganz genau danach sieht es aus«, stimmte Arnulf von Zenzberg zu.

»Das erklärt aber nicht die Wunde in seiner Brust«, wandte Karysa ein.

»Ach, die kann er sich auf verschiedene Arten zugezogen haben«, meinte der Büttel. »Hat sich an einem spitzen Stein verletzt. Ist in sein eigenes Messer gefallen. Wurde von Ratten angenagt, was weiß ich. Da könnte eine Menge passiert sein, was sich jetzt nicht mehr klären lässt.«

»Aber …«, setzte Dreyenfeld an, doch Karysa unterbrach ihn unhöflich. Sie war es leid.

»Habt Ihr kein Interesse daran, diesen Todesfall aufzuklären?«, fragte sie den Büttel brüsk.

»Ich will ehrlich sein, Jungfer«, erwiderte er und wiegte das mächtige Haupt. »In der Stadt ist jede Menge los. Furchtbar viele wichtige Leute sind hier wegen des Reichstags. Mit Gefolge. Riesigem Anhang. Wirklich ein Haufen Menschen. Ganz zu schweigen von den Beutelschneidern, Spielleuten und wen so ein Reichstag noch alles unweigerlich mit sich bringt. Wir Büttel sollen die Ordnung aufrechterhalten, haben sogar ein paar Soldaten an die Seite gestellt bekommen, aber die reichen nicht aus. Beileibe nicht. Es gibt keine Leute, die man dafür abstellen könnte, sich um die Unfälle sämtlicher Suffköppe Cöllns zu kümmern. Stadtdiener kann man nicht schnitzen. Also, um Eure Frage aufzugreifen: Nein, ich habe kein Interesse daran, das hier weiterzuverfolgen.«

Alle starrten ihn stumm an. Der Einzige, der dies nicht ungläubig und schockiert tat, war Arnulf von Zenzberg.

Auf der Straße näherte sich Hufgetrappel. Das Geräusch schwoll an, wurde lauter, und sie alle wandten sich einhellig dem Tor zu, an dem eine Korona vornehm gekleideter Herren auf Pferden und martialisch bewaffneter Soldaten zu Fuß vorbeizog.

Einer der Männer scherte aus und ritt auf den Hof.

Der Trupp kam ins Stocken.

Auf einmal war es brechend voll.

*

Sander senkte das Kinn und trat unwillkürlich einen Schritt zurück, versuchte, irgendwie mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Er wollte nicht erkannt werden, nicht jetzt. Ihm war immer noch kotzübel und er fühlte sich schlicht nicht gewappnet. Er wusste auch nicht, was er hätte sagen können.

Wahrscheinlich sowieso das Falsche. Er war gekränkt, verbittert und voller Sorge wegen seiner ungewissen Aussichten – all das bot keine gute Grundlage für einen beherrschten Gesichtsausdruck und angemessenes Betragen. Unruhig betrachtete er den breitschultrigen Mann, der auf dem Rücken eines elegant tänzelnden Pferdes saß und inmitten seiner beeindruckenden Entourage aufmerksam die wunderliche Versammlung auf dem schäbigen Hinterhof musterte.

Ganz gewiss nicht das, was der römisch-deutsche König Maximilian I. von Habsburg gewohnt war.

Der Mann an seiner Seite nahm eine kerzengrade Haltung auf seinem Ross ein und ergriff das Wort. »Was ist hier los?«, fragte er mit einer Stimme, von der die Befehlsgewohnheit nur so troff.

Sander zögerte einen Moment zu lange, und hörte dann schweigend zu, wie Zenzberg ohne jede Scheu die Gesprächsführung übernahm. »Auf diesem Wirtshaushinterhof hat sich ein bedauerlicher Unfall abgespielt und wir sind auf einen Toten gestoßen.«

Waren sie sich nicht einig gewesen, dass es sich nicht um einen Unfall, sondern um Mord handelte?

»In dieser Stadt geht alles drunter und drüber«, bemerkte der Mann tadelnd und mit verkniffenen Lippen.

»Du bist stets so unerbittlich, Wolf«, winkte der König milde ab. »Solche Dinge geschehen. Überall.«

Jetzt fiel es Sander ein. Er kannte den Mann, vom Sehen zumindest. Wolf von Polheim war ein guter Freund König Maximilians. Der Beste, soweit Majestäten überhaupt uneigennützige Gefährten haben konnten, mussten sie doch immer fürchten, dass ihnen selbst die Nahestehendsten in den Rücken fielen.

Geht uns gemeinem Fußvolk nicht anders, dachte Sander ungnädig. Wenn er einen Kater hatte, sah er alles und jeden um ihn herum in dunkelstem Schwarz. Vor allem, wenn er ohnehin schlechter Stimmung war und zurzeit fielen ihm gleich mehrere Gründe dafür ein. Einer davon stand direkt vor ihm. Es war erst zwei Wochen her, dass er König Maximilian seine Dienste angeboten hatte. Und abgelehnt worden war. Sander dachte nicht gerne daran, aber im Moment ließ es sich leider nicht vermeiden.

Schlimmer konnte es nicht werden. Also trat er neben Jungfer Mylius, hinter deren Rücken er sich peinlicherweise versteckt hatte, ignorierte seinen erneut aufflammenden bohrenden Kopfschmerz, und sagte: »Ganz so einfach scheint es nicht zu sein. Es deutet einiges«, alles, verdammt noch mal!, »darauf hin, dass es sich bei diesem Tod nicht um den Unfall eines Volltrunkenen handelt, sondern um die Folgen einer Auseinandersetzung.«

Maximilian blickte von seinem hohen Ross auf ihn hinunter. »Wie kommt Ihr darauf?«

»Genickbruch plus Stichwunde«, erläuterte Sander knapp.

In Maximilians klugen Augen flackerte kurz eine Frage auf. Zum Glück stellte er sie nicht. Sander hätte nicht gern zugegeben, dass er schon einmal als Bittsteller vor seinem König gestanden hatte. Als zurückgewiesener Bittsteller.

Er fühlte mehr, als dass er es sah, wie Karysa Mylius sich straffte. »Der Büttel will sich nicht darum kümmern«, sagte sie in einer Mischung aus Sachlichkeit und Vorwurf.

Der Stadtdiener wagte es, vor den erlauchten Anwesenden das Wort zu ergreifen. »Wie denn auch?«, fragte er empört. »Habt Ihr eine Ahnung, was in Cölln zurzeit los ist? Oh.« Offenbar fiel ihm gerade auf, wer da vor ihm stand. Doch seine Entrüstung war zu groß, um hinuntergeschluckt zu werden. »Ich bitte um Vergebung, Herr, ich will auch nicht unbotmäßig sein, aber die Stadt platzt aus allen Nähten und es gibt einfach nicht genug Leute, sich um alles zu kümmern.«

König Maximilian zog die Brauen hoch. »Da freut es dich sicher, dass der Reichstag in ein paar Tagen vorüber ist. Bis dahin obwaltet wohl das Chaos.«

»Maximilian, also bitte«, meinte Wolf von Polheim kopfschüttelnd. »Chaos sollte in deinem Reich niemals herrschen.«

»Das wird sich nicht vermeiden lassen«, wandte der König ein und wirkte durchaus gut gelaunt dabei.

Sander warf seine Gekränktheit über Bord – dazu seine Vorsicht – und mischte sich erneut ein. »Um dieses Chaos einzudämmen, gehört ein solcher Vorfall aufgeklärt.«

»Ich sagte bereits …«, brauste der Büttel auf, brach aber ab, als ihn Marleen beiseiteschob, klein und schmutzig, wie sie war, und dem König – ihrem König! – anbot: »Ich kann dem Büttel helfen, die Sache aufzuklären, wenn’s ihn überfordert.«

Jetzt wurde er auch noch von einem Mädchen überholt! »Das ist keine Aufgabe für Frauen!«, schnappte Sander.

»Das wollen wir doch mal sehen. Macht Ihr mit?«, wandte Marleen sich an Karysa, und wenn Sander nicht alles täuschte, huschte ein Anflug von Panik über deren Miene.

Dennoch nickte sie und sagte in aller Deutlichkeit: »Auf jeden Fall.« Wobei ihr Gesichtsausdruck allerdings den Schluss nahelegte, sie sei erschrocken über sich selbst.

Arnulf von Zenzberg schüttelte den Kopf. »Das ist ja lachhaft. Damit es richtig gemacht wird, muss ein Mann ran. Ich erledige das.«

Marleen stemmte die Fäuste in die Hüften und beugte sich angriffslustig vor. »Von wegen«, schnauzte sie ihn an.

Wenn das Ganze Sander nicht so an den Nerven gezerrt hätte, wäre es richtig spaßig gewesen. »Das ist doch lächerlich«, schoss er dazwischen. »Warum gegeneinander kämpfen? Ziehen wir lieber alle an einem Strang, ohne uns zu zerfleischen. Umso schneller stoßen wir auf die Lösung.«

König Maximilian betrachtete sie gründlich einen nach dem anderen, wahrscheinlich befremdet, bestenfalls belustigt. »Hätte ich nur Eure Sorgen. Wollen wir tauschen? Ihr entscheidet über die Ungarn, über die Baiern und nicht zuletzt über Kastilien, dafür nehme ich mich des unbekannten Trunkenboldes an. Im Vergleich wäre das ein idyllischer Spaziergang, vermute ich. Aber ich fürchte, mein lieber Polheim wäre mit diesem Wechsel nicht einverstanden.«

Polheim sah ihn an, als hätte er ihn am liebsten zurechtgewiesen, aber er verkniff es sich. Das war in der Öffentlichkeit undenkbar, vielleicht tat er es, wenn sie unter vier Augen waren.

»Nun ja«, fuhr der König fort. »Tut einfach, was Ihr nicht lassen könnt. Ich selbst muss unsere faszinierende Begegnung«, er ließ seinen Blick zu Marleen wandern, »leider beenden. Wenn ich mich länger diesem an sich überaus fesselnden Problem widme, komme ich zu spät zur Messe.«

Anschließend wandte er sich an Zenzberg. »Ihr seid doch Ruprechts Mann, wenn ich nicht irre?«

»Ich war Ruprechts Mann«, bestätigte Zenzberg mit steinerner Miene.

Maximilian nickte. »Ein überflüssiger Tod, das sehe ich genauso. Nun. Das war der in diesem Hinterhof wohl auch. Kümmert Euch darum oder überzeugt die Stadtdiener, es zu tun. Habt auf jeden Fall ein Auge darauf.«

Damit tippte der Herrscher sämtlicher Habsburger Erblande kaum wahrnehmbar seinem Gaul in die Flanken, setzte sich an die Spitze der königlichen Entourage und brach auf in Richtung Dom.

»Das ist ja ’n Ding!«, zerbrach Marleen die Stille, die sich breitgemacht hatte.

»Wie könnte er das denn gemeint haben?«, fragte Karysa. »Was sollen wir jetzt tun?«

»Ist doch sonnenklar«, erklärte Marleen und strahlte in die Runde. »Wir sollen für die Büttel die Kohlen aus dem Feuer holen und den Fall aufklären.«

Sander studierte aufmerksam die Gesichter der anderen. Zenzbergs Miene wirkte düster, aus den Augen des Schmutzfinks leuchtete die pure Lust an der Aufregung, und aus denen der Jungfer Mylius Unsicherheit, auch wenn sie es hinter ihrem vornehmen Gebaren zu verbergen suchte.

Sander lächelte.

Das war die Chance, die er so dringend ersehnt hatte.

»Also, wie ist es?«, fragte er. »Seid ihr dabei?«

Sonntag

2 – Vormittag

Der Tag in seiner ganzen sommerlichen Pracht war noch neu und frisch, als Karysa sich am nächsten Morgen kaum erholt von ihrem Lager erhob. An friedliches Schlummern war nicht zu denken gewesen, dafür war ihr zu viel im Kopf herumgegangen.

Ob es klug war, sich diesen Fremden anzuschließen? Unter normalen Umständen hätte sie mit ihnen niemals Umgang gepflegt – doch die Umstände waren nicht normal. Ein brutales Verbrechen achselzuckend zu ignorieren, es einfach nicht zur Kenntnis zu nehmen und weiterzumachen, als wäre nichts geschehen, hieß, es in gewisser Weise zu billigen. Eine solche Haltung hätte ihr Vater niemals zugelassen. Nikodemus Mylius war ein Mensch von hohem Anstand und makelloser Moral gewesen. Und sie würde niemals verstehen, wie ihre Mutter sich nach seinem viel zu frühen Tod an das vollkommene Gegenteil eines Ehemannes hatte binden können. Brigida Mylius hatte, voller Angst, ihr geordnetes, luxuriöses Leben aufgeben zu müssen, den leichtesten Weg gewählt.

Dieser erwies sich als dornenreich und quälend, denn die Angst als ständiger Begleiter bestimmte fortan ihrer aller Leben.

Karysa wusste genau, wie dünn ihre eigenen Möglichkeiten gesät waren, all dem zu entfliehen. In ein Kloster einzutreten war ein Ausweg, vor dem sie zurückscheute. Eine Heirat bot kein verlässliches Versprechen auf eine Verbesserung ihrer Situation. Womöglich geriet sie vom Regen in die Traufe, das ließ sich vorher nie genau sagen. Ihre Mutter hatte das Beste gehofft und war bitter gescheitert.

Karysa hätte gern aus eigener Kraft Einfluss auf ihren Lebensweg genommen, dessen Richtung festgelegt. Nur war ihr bislang nicht eingefallen, wie sie das Ganze einfädeln sollte.

Bis gestern. Als sie auf einen Toten gestoßen war und auf Menschen, die gemeinsam mit ihr die Fragen beantworten wollten, die sich mit seinem Ableben verknüpften. Es war eine Chance. Ihre Chance. Eine einmalige Chance.

Ich mache was daraus, dachte sie, schob ihren heißgeliebten Kater Pitter von den Kissen – heimlich geliebt, er war für die Mäuse da und nicht zum Verhätscheln – und sprang mit neuem Elan aus dem Bett. Sie zog sich an, machte sich zurecht und huschte nach unten. Sie huschte immer, auch wenn es gar nicht nötig war. Winkmann war gewiss längst im Kontor. Ihr Stiefvater machte sich morgens meistens rar, es war die segensreiche Zeit des Tages, zu der sie ihn so gut wie nie zu Gesicht bekam. Gerade heute passte das gut. Denn Sander von Dreyenfeld, der sie gestern wegen der einsetzenden Dämmerung fürsorglich nach Hause gebracht hatte, wollte sie heute wieder abholen.

»Sind wir nicht zu spät?«, fragte sie statt einer Begrüßung, als er endlich erschien.

»Ohne uns werden sie nicht anfangen, oder?«, winkte Dreyenfeld ab und lächelte sie an. Offenbar hatte er seinen Rausch ausgeschlafen, das Weiße in seinen Augen leuchtete heute sehr viel klarer. »Zenzberg schien mir beschämend wenig begeistert bei der Sache, und dass die kratzbürstige Kleine allein weit kommt, wage ich zu bezweifeln.«

Karysa dachte daran, wie sehr ihr »die Kleine« imponiert hatte, dennoch gab sie Dreyenfeld recht. Sie tastete fahrig nach ihrer Geldkatze, ihrem Schlüssel und ihrer Frisur, dann holte sie tief Luft. »Gehen wir.«

Sie waren noch nicht einmal bis zur Hälfte der Sternengasse gekommen, in der Karysa zu Hause war, als sie Adam Winkmann direkt in die Arme liefen. Karysa blieb so plötzlich stehen, dass Dreyenfeld an ihr vorbeizog und es erst nach ein paar Schritten bemerkte.

»Gott zum Gruße«, sagte Winkmann mit diesem gütigen Lächeln, das Karysa zu fürchten gelernt hatte.

»Guten Morgen«, erwiderte Dreyenfeld höflich, als sie stumm blieb, und gesellte sich an ihre Seite.

»Wie schön, einen Freund meiner geliebten Tochter kennenzulernen«, stellte Winkmann die Verhältnisse klar.

»Stieftochter.« Karysas Herz klopfte schnell und hart und ihre Stimme schnitt die laue Morgenluft entzwei. Es war das erste Mal seit Langem, dass sie etwas tat oder sagte, was Winkmann ohne jeden Zweifel ungehörig fand.

»Aber nicht doch, meine Liebe. Das höre ich nicht gern«, rügte er sie sofort und die Worte troffen von seinen Lippen wie Honig. Süß und klebrig. »Ich liebe euch wie mein eigen Fleisch und Blut. Nicht wahr, Niklas?« Winkmann griff hinter sich und zog einen Jungen an seine Seite.

Karysas Bruder, mit seinen vierzehn Jahren alt genug, um innerlich gegen Winkmann aufzubegehren, aber zu jung, um es tatsächlich zu wagen, starrte verstockt auf den Boden. Langsam zuckte er mit den Schultern, wodurch eine hässliche Schramme an seinem Hals zum Vorschein kam. Sie wurde durch sein makellos weißes Hemd nur sehr unvollkommen verdeckt.

Winkmann achtete in der Regel sorgfältig darauf, dass er keine Spuren hinterließ. Wenn er unvorsichtig wurde, war das ein schlechtes Zeichen.

»Möchtest du uns begleiten, Niklas?«, fragte Karysa ohne langes Bedenken und stolz, weil ihre Stimme gänzlich normal klang. Nicht einmal unsicher.

Trotzdem schob Dreyenfeld sich sachte ein wenig näher an sie heran. »Das ist eine gute Idee«, meinte er. »Kommst du, Junge? Wir haben es ein bisschen eilig.«

Niklas hob den Blick und sah ihn an. Wie immer blieb seine Miene reglos und ließ nicht erkennen, was er dachte. Karysa wusste es auch so. Er hatte Angst. Und keinerlei Hoffnung, dass seine Befürchtungen sich als unbegründet herausstellen würden.

»Wo soll es denn hingehen?«, erkundigte Winkmann sich seidenweich und Karysa sah, wie sich sein Griff um Niklas’ Oberarm verstärkte.

Dreyenfeld bemerkte es offenbar ebenfalls. »Zur Messe«, log er ohne jedes Zögern. »Eure Stieftochter hat sich freundlicherweise bereit erklärt, mich zu begleiten. Und ich denke, wir sollten jetzt aufbrechen. Kommst du, Niklas?«

»Eine Messe in unserem heiligen Dom zu besuchen, gehört zu dem Erbaulichsten, was man sich vorstellen kann«, sagte Winkmann. »Aber leider muss mein Sohn heute darauf verzichten. Wir haben einen Termin. Nicht wahr, Niklas?«

Niklas nickte.

Karysa stand da wie angewurzelt und wusste nicht weiter. Dreyenfeld schon. Der begriff, dass die Schlacht verloren war und sie nichts daran ändern konnten. »Vielleicht ein anderes Mal«, schlug er vor und hob grüßend die Hand. »Jungfer Mylius, wir müssen gehen. Es ist schon spät.«

Sie riss sich vom Anblick ihres verstörten Bruders los, konnte ihm nicht helfen. Nicht jetzt. Doch wenn sie eine Lösung für sich selbst fand, bot das auch einen Ausweg für ihn. Bald, schwor sie stumm und versuchte mit aller Kraft, Niklas allein durch die Macht ihrer Gedanken ein wenig Zuversicht einzuflößen.

Natürlich bekam er davon nichts mit.

»Ich gehe davon aus, dich beim Essen zu sehen, Tochter«, sagte Winkmann. »Wir wollen schließlich nicht an diesem schönen Sonntag mit der Tradition brechen, die Mittagsmahlzeit im Kreise der Familie einzunehmen.«

Karysa dachte an Marleen. »Gott bewahre«, erwiderte sie. »Niemals würde ich mir das entgehen lassen.«

*

Marleen stand wie immer als Erste auf. Ihr Vater war in der Früh zu nichts zu gebrauchen – auch sonst nicht, aber morgens gab er es wenigstens zu –, die Mutter war der Meinung, sie habe einen ruhigen Tagesanfang verdient, und die Kleinen waren genau das: zu klein, um eine echte Hilfe zu sein. Reta schwang mit ihren sechs Jahren zwar bereits eifrig den Besen und strengte sich an, die Stube rein zu halten, aber leicht war es für sie nicht. Rudi war acht und lange noch nicht stark genug, um im Wirtshaus schwere Krüge zu schleppen oder gar die Fässer zu bewegen. Das Meiste blieb an Marleen hängen. Deshalb wusste sie nicht, woher sie die Zeit nehmen sollte, mit den feinen Pinkeln von gestern herumzustromern, um den Tod des anderen feinen Pinkels aufzuklären. Sie wusste nur, dass sie es möglich machen würde. Weil es wichtig war.

Wenn sie der Stadt Ärger oder zumindest Mühe ersparte und sich damit in ein gutes Licht setzte, ließ sich im Gegenzug vielleicht erwirken, dass man ihr mit der vermaledeiten Schanklizenz entgegenkam. Noch war die Erlaubnis, das Wirtshaus zu führen, nicht endgültig verloren, man hatte ihrem Vater eine Schonfrist zugestanden. Falls er sich änderte, aufhörte, sein bester Gast zu sein und nach Lust und Laune herumzupöbeln, würde man ihm ein weiteres Jahr zugestehen.

Es bestand sehr wenig Aussicht, dass ihm das gelang. Und in drei Wochen lief die vorläufige Lizenz aus.

Die Familie wohnte in einer Kammer über dem Schankraum. Nahm man ihnen die Erlaubnis, die Trinkstube zu führen, verloren sie alles. Heimstatt, Auskommen, Sicherheit.

Wütend rührte Marleen in dem Brei, den sie für die Familie kochte, er musste den ganzen Tag über reichen. Hirse, ein paar Kräuter, das ausgelutschte Ende einer Speckseite, mehrmals verwendet, aber immer noch gut, um für ein wenig Geschmack zu sorgen.

»Wieso bist ’n du schon auf?«, fragte Rudi und rieb sich mit beiden Fäusten den Schlaf aus den Augen. »Isses nich’ noch früh?«

»Ich muss weg. Hier, nimm. Aber nur das, was dir zusteht, du Vielfraß. Lass Reta was übrig.«

Rudi achtete nicht auf sie, warum auch. Erstens war er kein Vielfraß, es gab ohnehin nicht genug zu fressen dafür. Zweitens teilte er stets kameradschaftlich mit seiner kleinen Schwester, ob man es ihm auftrug oder nicht.

»Rudi, hör mal. Du musst Mama gleich wecken, Gerhard kommt mit der Lieferung. Acht Fässer. Sie muss ihm aufschließen, hörst du? Sonst nimmt er das Bier wieder mit. Sie darf nicht verschlafen.«

Rudi ließ den Löffel kurz ruhen und sah sie an. »Is’ Sonntag.«

»Ich weiß. Aber Gerhard hat’s versprochen, weil gestern das Bier alle war und wir dringend neues brauchen. Vergiss es also nicht!«

Marleen sah sich um, wippte vor Ungeduld auf den Zehenspitzen. Alles war sauber, der Boden gefegt, die Schalen gespült, das Tuch zum Trocknen über die Lehne des einzigen Stuhls gelegt. Sie fasste rasch ihre Haare in einem nachlässig geflochtenen Zopf zusammen, schaute an sich hinab und fand sich ordentlich genug. Schlussendlich schlüpfte sie in ihre Holzpantinen und fuhr Rudi über den blonden Schopf. »Ich gehe jetzt.«

Rudi ruckte den Kopf beiseite, wie es vermutlich alle Brüder taten, wenn ihre großen Schwestern sie mit Zärtlichkeiten traktierten.

Genau das war der Moment, an dem es herrisch an der Tür klopfte.

Für Gerhard war es zu früh.

Das Hämmern dröhnte durch das ganze Haus und es hörte nicht auf. Marleen hastete die schmale Stiege hinab, riss die Tür auf und schnauzte: »So durstig? Ist gut jetzt! Wir haben noch geschlossen.«

Vor ihr stand ein vierschrötiger Kerl in einem speckigen Lederwams, eine Narbe verlief quer über die Wange und verzog auf sehr hässliche Weise seinen Mund. »Mir egal«, herrschte er sie an. »Ich will nix trinken, ich will Geld.«

»Ich auch.« Marleen versuchte, sich an ihm vorbeizudrängen, aber er füllte fast die gesamte Türbreite aus und ließ sie nicht durch.

»Treib welches auf. Und gib es mir.« Er verschränkte die Arme vor der Brust und sah nicht so aus, als habe er vor nachzugeben.

»Mach ich.« Marleen brachte – mit Mühe – ein liebenswürdiges Lächeln zustande. »Aber jetzt muss ich leider gehen. Lässt du mich vorbei?«

»Wenn ich mein Geld hab. Vorher nicht.« In der Trinkstube wirkte ihr Lächeln meistens. Hier nicht.

»Ich hab keins. Aber ich kann welches besorgen«, bot sie an.

»Du besorgst hier gar nichts. Oder du besorgst es mir. Interesse?«

»Nein.«

Er grinste, was ihn nicht hübscher machte mit diesem zerrissenen Maul. »Da entgeht dir was. Aber hätt ohnehin nix genützt. So viel bist du nicht wert. Dürres Gestell.«

»Falsch. Ich bin ’ne ganze Menge wert«, schnappte Marleen. »Kriegt aber nur jemand, der’s auch zu schätzen weiß. Also, was ist jetzt? Genug gescherzt? Ich muss los.«

Das musste sie wirklich. Sie hatten vereinbart, sich kurz vor der Terz am Westportal des Doms zu treffen und wenn sie nicht alles täuschte, war es bald soweit. Geläutet hatte es zwar noch nicht, aber es war schon seit ewigen Zeiten hell.

»Wo ist Wilm?«

»Mein Vater ist nicht zu sprechen.« Das klang gut und hatte den Vorteil, dass es der Wahrheit entsprach.

»Mutter?« Der Hässliche verlor die Geduld und damit die Lust an ganzen Sätzen.

»Auch nicht.«

»Wär aber besser.« Er zog drohend die Brauen zusammen.

»Worum geht es denn eigentlich?«

»Hab ich schon gesagt. Um Geld.«

»Wir drehen uns im Kreis«, befand Marleen säuerlich.

»Na gut, dann erkläre ich es dir, ganz langsam, damit du es verstehst. Ihr seid Wirtsleute. Wirtsleute kaufen Bier, um es auszuschenken. Wenn sie’s kaufen, müssen sie es bezahlen. Habt ihr nicht getan. Wenn ihr’s nicht bezahlt, bekommt ihr kein neues, bis die alte Rechnung beglichen ist. Soweit klar?«

Marleen nickte.

»Und jetzt will ich deinen Vater sprechen, damit der erklären kann, wie er seine Schulden aus der Welt schaffen wird. Auch klar?«

Warum musste eigentlich immer sie die Kastanien aus dem Feuer holen? Marleen drehte sich auf dem Absatz um und brüllte die Stiege empor: »Mutter? Komm mal, hier will dich jemand sprechen!«

In diesem Moment hob der brausende Klang von Kirchenglocken an, erfüllte den Himmel und rief zur Terz.

*

Als Arnulf den vereinbarten Treffpunkt erreichte, warteten Jungfer Mylius und Dreyenfeld bereits. Letzterer sah nicht sonderlich erbaut aus. Das Glockengeläut war längst verklungen, ein paar saumselige Gläubige verschwanden hastig hinter der Pracht des Petersportals, und Arnulf kam es vor, als runzelten die steinernen Apostel dort unwillig die Stirn über ihn. Er war zu spät.

»Gut, Euch zu sehen«, begrüßte ihn die Mylius höflich. »Ich fürchtete schon, Ihr wolltet uns versetzen.«

Das hatte er tatsächlich vorgehabt. Nur war ihm klar geworden, dass er es nicht anderen überlassen konnte, den unseligen Fall aufzuklären. Nicht überlassen durfte. Es war stets besser, die Kontrolle in der eigenen Hand zu halten. Außerdem war es Maximilians Wunsch gewesen. Egal, wie er zu ihm stand, konnte er sich dem König schlecht verweigern.

»Dann sind wir vollzählig und können beginnen, eine Strategie zu entwickeln«, sagte Arnulf, ohne auf Jungfer Mylius einzugehen, deren Distanziertheit ihm zwar angenehm war, die Konversation mit ihr jedoch erschwerte.

»Die Kleine ist noch nicht da«, widersprach Dreyenfeld.

Arnulf hob die Brauen. Ihm war bewusst, wie hochmütig ihn das wirken ließ, für gewöhnlich ließen die Leute sich davon beeindrucken. »Na und?«, gab er frostig zurück. »Was sollte sie schon beitragen?« Nichts, davon war er überzeugt. Abgesehen davon, dass sie ihm Verdruss bereitete. Die Erinnerung an den Blick, mit dem sie ihn und das Schwert in seiner Hand bedacht hatte, war nicht leicht aus dem Gedächtnis zu tilgen. Dreyenfeld und Jungfer Mylius ließen sich zweifelsohne eher in Schach halten. Sie würden schnell einsehen, dass sie nicht viel ausrichten konnten, und sich wieder ihren eigenen, drängenderen Angelegenheiten zuwenden. Den König König sein lassen. Der hatte die Begebenheit vermutlich ohnehin bereits vergessen, daher konnten sie sich das Ganze im Grunde sparen.

So oder so würde es nicht lange dauern, bis die Sache im Sande verlief. Hoffentlich.

»Fassen wir zusammen, was wir wissen«, begann Arnulf notgedrungen. »Wir haben eine Leiche, die auf unnatürliche Weise ums Leben kam, doch wir kennen die Todesursache nicht. War’s der Genickbruch, war’s das Schwert? Wir wissen auch nicht, wer der Mann war, weshalb es schwer sein dürfte, den Grund für seinen Tod zu klären.« Wenn er ihnen die Kompliziertheit der Aufgabe verdeutlichte, gaben sie mit etwas Glück von selbst auf.

»Deshalb müssen wir zuerst herausfinden, wer der Kerl überhaupt ist«, vernahm er hinter sich eine atemlose Stimme.

Jungfer Mylius lächelte erfreut, Dreyenfeld grinste breit und er selbst hätte Marleen sehr gerne zum Teufel geschickt. »Wir können verheulte Gören hier nicht gebrauchen«, sagte er unfreundlich.

»Dann ist’s ja gut, dass ich gekommen bin«, erwiderte sie pampig. »Ich heule nie.«

»Wie erfreulich.« Arnulf ließ einen anzüglichen Blick über ihre roten Augen und die glitzernden Spuren auf ihren Wangen gleiten. »Nun gut. Wir werden zunächst die Wirtshäuser abklappern, um herauszufinden, ob ein Mann vermisst wird. Wenn ja, wissen wir, um wen es sich handelt«, fuhr er fort. »Ich schlage vor, wir teilen uns auf, auf die Art geht es schneller.«

Zumindest der Mylius würde das nicht gefallen. Eine Tochter aus gutem Hause suchte derartige Etablissements nicht auf. Der Göre hörte ohnehin niemand zu. Und der Söldner allein konnte nicht viel ausrichten und somit auch nicht viel kaputtmachen.