Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

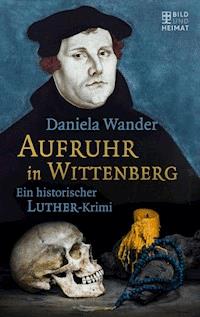

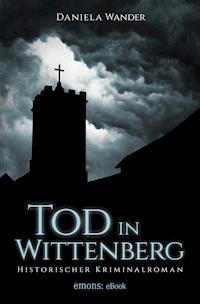

- Herausgeber: Emons Verlag

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Serie: Historischer Kriminalroman

- Sprache: Deutsch

Unter dem Einfluss von Martin Luthers aufwühlenden Schriften brechen während der Ostertage des Jahres 1523 die Nonne Käthe von Bora und ein knappes Dutzend ihrer Mitschwestern auf zur Flucht aus dem Kloster, das jahrelang ihre geistige und tatsächliche Heimat gewesen war. Doch als sie nach abenteuerlicher Fahrt Wittenberg endlich erreichen, wandelt sich Erleichterung in Entsetzen, denn eine von ihnen ist tot und eine andere auf dem Weg verloren gegangen. Im Schutze von Doctor Martin Luther setzt Käthe alles daran, die Aufklärungsarbeit tatkräftig zu unterstützen, damit der gewagte Neuanfang der Nonnen nicht zum Scheitern verurteilt ist.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 545

Veröffentlichungsjahr: 2016

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Daniela Wander wurde in Köln geboren, wo sie aufwuchs und Jahrzehnte gelebt hat. Nach dem Studium der Kunstgeschichte und Ethnologie in Hamburg und Köln arbeitete sie zehn Jahre als Kunstexpertin in einem großen Versicherungsunternehmen. Heute wohnt sie mit ihrem Mann in Düsseldorf. »Tod in Wittenberg« ist ihr vierter historischer (Kriminal-)Roman.

Dieses Buch ist ein Roman. Martin Luther, Käthe von Bora sowie die Nonnen aus ihrem Umfeld sind historische Personen, die Flucht aus dem Kloster verbürgt, ebenso die Bemühungen Luthers, den Frauen eine Zukunft zu organisieren. Wie die Sache für ihn selbst endete, wissen wir auch: Käthe und er heirateten und führten eine sehr glückliche Ehe. Die Charakterisierung der Nonnen allerdings, ihre Gespräche und Einstellungen und ganz allgemein die Handlung des Romans entspringen der Phantasie der Autorin. Ebenso sind die restlichen handelnden Personen fiktiv. Hier gilt: Ähnlichkeiten mit lebenden oder toten Personen sind nicht gewollt und rein zufällig.

© 2016 Emons Verlag GmbH Alle Rechte vorbehalten Umschlagmotiv: photocase.de/concoon, leedsn/Depositphotos.com, shutterstock.com/STILLFX Umschlaggestaltung: Nina Schäfer Lektorat: Lisa Kuppler eBook-Erstellung: CPI books GmbH, LeckISBN 978-3-96041-147-5 Historischer Kriminalroman Originalausgabe Dieser Roman wurde vermittelt durch The Berlin Agency, Dr. Frauke Jung-Lindemann.

Unser Newsletter informiert Sie regelmäßig über Neues von emons: Kostenlos bestellen unter www.emons-verlag.de

Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal,

fürchte ich kein Unglück; denn du bist bei mir,

dein Stecken und dein Stab trösten mich.

Aus Psalm 23

PROLOG

»Ich glaube, da ist jemand«, flüsterte Veronika von Zeschau. »Sie … sie beobachten uns!«

»Unsinn.« Ungeachtet des harschen Wortes lächelte Schwester Elisabeth beruhigend in Veronikas Richtung und wies mit einer eleganten Handbewegung auf den Gemüsegarten, in dem sie standen. Anfang April zwar gesäubert, geharkt und für die Aussaat vorbereitet, waren die meisten Beete noch kahl, nur in einigen wuchsen schon Möhren, Rauke und Zwiebeln. Ein Stück entfernt lagen Kirche und Kreuzgang des Klostergebäudes, niemand war zu sehen, sie waren allein in der frischen Frühlingsluft. »Hier ist keiner. Außer uns. Überdies stehen wir einfach nur beisammen. Daran ist nichts Ungesetzliches.«

»Aber wir haben etwas Ungesetzliches vor, das sollten wir nicht beschönigen.« Käthe von Bora fand, die ganze Sache wurde nicht einfacher, indem man die Konsequenzen ignorierte, die ihr Vorhaben nach sich ziehen konnte.

»Vielleicht sollten wir es lassen. Das Risiko ist viel zu hoch.« Der angebliche Beobachter war vergessen, Veronikas eigentliche Ängste brachen sich Bahn.

Es fehlt nicht viel, und man könnte ihren Blick panisch nennen, dachte Käthe. Sie tat sich schwer damit, bei Menschen wie Veronika milde zu sein und Nachsicht zu üben. Ängstlichen, stets besorgten Menschen. Duldsamkeit war ohnehin nicht Käthes hervorstechendste Eigenschaft, die Mutter Oberin hatte es ihr oft genug gesagt. Alle Welt verlangte Demut, Fügsamkeit, Ergebenheit von ihr, und genau das fiel ihr schwer. Zu schwer manchmal. Käthe riss sich zusammen. Was sie vorhatten, war in der Tat skandalös. Kühn, kaum zu kalkulieren und regelwidrig. Kein Wunder, dass es mit Veronikas Nervenkostüm nicht zum Besten stand. »Niemand wird gezwungen, sich uns anzuschließen«, sagte sie mit mehr Gelassenheit in der Stimme, als sie empfand.

Margarete von Zeschau, Veronikas Schwester, riss die Augen auf und legte in einer dramatischen Geste die Hand auf die Brust. »Du willst uns zurücklassen?«

»Du weißt so gut wie ich, dass die meisten unserer Mitschwestern das gewohnte Klosterleben inzwischen verwerfen. Aber nur wir haben uns entschlossen, den Schritt nach draußen zu wagen«, erklärte Käthe, und es gelang ihr nicht, die Gereiztheit in ihrer Stimme zu unterdrücken. »Ob ihr zu uns oder den anderen gehören wollt, ist ganz allein eure Angelegenheit.«

Magdalena von Staupitz wiegte nachdenklich ihr Haupt. »Der Plan, heimlich das Kloster zu verlassen, stellt tatsächlich ein großes Wagnis dar, das ist ja nicht von der Hand zu weisen. Immerhin werden wir zu einem Schandfleck für unsere Angehörigen.«

Das stimmte. Dem Klosterleben nach der Ordination den Rücken zu kehren, war auf legalem Weg nur möglich mit päpstlichem Dispens. Einen solchen zu erlangen, bedeutete beträchtliche Mühen und noch höhere Kosten. Es war nahezu ausgeschlossen, dass die Familien ganz normaler Nonnen auch nur eines davon auf sich nehmen wollten.

Ave von Schönfeld zog die Augenbrauen hoch, was ihrem makellosen Gesicht einen skeptischen Zug verlieh. »Nun, du als Kantorin kannst dich wenigstens allein durchs Leben bringen, genau wie unsere hochgebildete Schwester Elisabeth. Was sollen wir anderen sagen?«

Damit war eine Angst offen ausgesprochen, die jede von ihnen im Herzen trug. Mal freimütig, mal eher heimlich, aber Sorge verspürten sie alle. Bleiernes Schweigen breitete sich aus, dann gab Ave, selbstbewusst wie stets, die Antwort auf ihre Frage gleich selbst. »Du hast den Brief von Doctor Luther doch selbst gelesen, in dem er unsere Fragen beantwortet hat. Gott gefällt kein Dienst, der nicht willig aus tiefster Seele kommt. Und das ist bei uns der Fall, sonst stünden wir ja wohl kaum hier. Wenn wir jedoch nicht reinen Herzens im Kloster sein wollen, dann sollten wir dort auch nicht bleiben.«

»Macht euch nicht so viele Sorgen. Gott wird uns einen Weg weisen, den wir gehen dürfen«, warf Schwester Eva ein. Sie war sehr fromm, und wenn sie keinen Widerspruch darin sah, ihrem Gott ergeben zu sein und doch dem Dasein als Nonne den Rücken zu kehren, dann war da auch keiner. »Bruder Luther ist der Meinung, das höchste und edelste Werk, das wir zu tun haben, ist der Glauben an Christus selbst. Dafür brauchen wir kein Kloster. Wir können hinausgehen und es in der Welt tun, fröhlich und aus freien Stücken.«

Dies war das Argument, das Käthe am schlüssigsten fand. »Genauso ist es«, sagte sie. »Der Mensch sollte nicht für sich allein leben und auch nicht nur im Dialog mit Gott. Das menschliche Dasein ist eine Gemeinschaft, Menschen müssen für Menschen da sein. Das Fasten und Beten in Klöstern ist zu selbstbezogen, wir machen es uns zu leicht damit.«

»Da ist doch was!« Veronika riss auf diese aufgeregte Art ihre blauen Augen auf, die Käthe so vehement auf die Nerven fiel. »Da war etwas, ich bin mir ganz sicher. Warum glaubt ihr mir denn nicht? Ich habe einen Schatten gesehen. Dahinten.« Sie wies auf den Obstgarten und fuhr mit der anderen Hand geziert an ihre Kehle.

»Das wird eine der Mitschwestern auf dem Weg zur Latrine gewesen sein.« Ave nahm sie nicht ernst, das war deutlich zu hören.

Veronika zog eine beleidigte Miene. Sie klappte den Mund zu, kniff die Lippen zusammen und starrte auf den Boden.

Käthe überprüfte die Richtung, in die Veronika gewiesen hatte, und sah, dass Magdalena von Staupitz dasselbe tat. Sie war eine der Vernünftigen in ihrer kleinen Gruppe, klug und energisch. Auf sie war Verlass, das wusste Käthe.

»Es wäre leichter, könnten wir zurück zu unseren Familien«, warf Margarete von Schönfeld mit leiser Stimme ein. Sie stand stets im Schatten ihrer schönen Schwester Ave. Es war bemerkenswert, dass sie sich überhaupt zu Wort meldete.

»Nun, das geht eben nicht.« Magdalenas Blick wanderte weiterhin prüfend über das frühlingskarge Gelände. »Wir sind da nicht willkommen, meine Liebe. Unser Erbe ist längst verteilt, manchmal nur in Gedanken, doch oft auch tatsächlich. Da ist es unbequem, wenn wir kommen und Ansprüche darauf anmelden.«

Oder es gab kein Erbe, weil die Familie zu arm war, um sich zu kümmern, wie in Käthes Fall. Sie war ins Kloster geschickt worden, damit sie versorgt war und ihren Angehörigen nicht auf der Tasche lag.

Ganz in der Nähe, hinter einem erst spärlich belaubten Schlehenstrauch mit weißschaumigen Blüten, bewegte sich etwas. Sachte, kaum zu erkennen, eine Ahnung nur. Käthe wandte den Blick ab. Auf keinen Fall sollte ihr Beobachter merken, dass sie ihn entdeckt hatte.

Eines war jedenfalls klar. Veronika hatte recht gehabt.

Sie wurden ausgespäht. Schlimmer noch, die Schlehe stand so nah, dass wer immer sich dahinter verbarg, ihre Unterhaltung belauschen konnte. Die Frage war, wer ein Interesse daran hatte. Und eine noch drängendere Frage lautete: Was würde dieser Jemand mit den gewonnenen Erkenntnissen anfangen? Käthe hatte keine Ahnung, wie die Mutter Oberin reagieren würde, falls man ihr zutrug, was ihre Mitschwestern vorhatten. Günstigstenfalls legte Margarete von Haubitz ihnen bloß Steine in den Weg und hinderte sie daran, das Kloster zu verlassen. Schlimmstenfalls meldete sie den Vorfall und unterzog sie einer harten Strafe. Käthe hätte beim besten Willen nicht sagen können, welche Variante die Äbtissin wählen würde.

Aber vielleicht waren sie nicht gezwungen, es herauszufinden. Käthe wandte ihren Blick Magdalena zu und sah sie beschwörend an. Sie wartete, bis sie ihre Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte, dann deutete sie sachte mit dem Kinn in Richtung Schlehe. Magdalena zog die Stirn in Falten und hob die Schultern in der stummen Frage, was nun zu tun sei.

Käthe überlegte hektisch. Loneta von Gohlis’ Position war günstig, sie kehrte dem Strauch den Rücken zu, stand aber nahe genug, um mit einem beherzten Sprung dorthin den Beobachter zu überraschen. Nur war es unmöglich, Loneta heimlich klarzumachen, was sich hinter ihr abspielte. Außerdem war sie viel zu schüchtern, um in einer Krisensituation zu reagieren. Oder überhaupt zu reagieren. Loneta schwamm gerne unauffällig im Strom und tat am liebsten so, als sei sie nicht vorhanden.

Der Schatten bewegte sich. Vielleicht wollte er verschwinden, sich einfach davonstehlen. Dann hätten sie das Nachsehen und erfuhren nicht, mit wem sie es zu tun hatten. Es war keine Zeit mehr, lange zu grübeln. Käthe tat ein, zwei schnelle Schritte auf Loneta zu.

»Gib acht, Loneta!«, rief sie. »Du hast da eine Biene auf deinem Schleier, an der Schläfe!«

Während Loneta erschrocken mit beiden Händen sinnlos in der Luft herumwedelte, sprang Käthe an ihr vorbei und zerkratzte sich die Finger, als sie hinter die Schlehe griff und ihren unwillkommenen Augenzeugen hervorzerrte.

»Ach du liebes bisschen«, sagte Elisabeth von Canitz seufzend.

Dorothee von Linnitz schob ihre leuchtend blonden Locken hinter die Ohren, stemmte die Hände in die Hüften und starrte herausfordernd in die Runde.

Ausgerechnet die Linnitz.

TEIL 1

1

»So geht das keinesfalls weiter. Ich halte das nicht aus.« Marga Tilfer zog mit einem entschlossenen Ruck den nachtblauen Faden durch die Stickarbeit, an der sie schon den ganzen Nachmittag werkelte. Die Blütenranken erweckten allmählich einen misslungenen Eindruck, da zarte Nadelarbeiten so viel Energie schlecht vertrugen.

»Ich weiß ja nicht, wie oft ich das schon gehört habe.« Katharina betrachtete ihre Freundin mitleidig. »Entweder du sprichst endlich mit ihm oder du schlägst ihn dir aus dem Kopf.«

»Letzteres. Er hat mich nicht verdient. Auf keinen Fall. Ich werde den nehmen, den meine Eltern für mich aussuchen. So, wie es seit jeher Brauch ist und auch vernünftig, weil kein Vater sich derartige Flausen in den Kopf setzt, wie ich das tue. Getan habe. Denn damit ist jetzt Schluss.«

»Das ist gut.« Ohne jede Hoffnung darauf, dass diese Aussage Bestand haben würde, lächelte Katharina ihrer Freundin ermutigend zu. Dann betete sie stumm ein Ave-Maria. Erfahrungsgemäß dauerte es ungefähr bis zum »Sancta Maria, Mater Dei«, bis Fräulein Tilfer wieder anderen Sinnes wurde.

»Allerdings …«, hub Marga an, und Katharina stöhnte vernehmlich auf.

»Ich weiß, ich bin unmöglich.« Marga zeigte den Anflug einer beschämten Miene. »Es tut mir ja auch leid. Aber ich frage mich allmählich, ob ich als alte Jungfer enden werde. Und das ist nicht angenehm.«

Marga war so bezaubernd, so liebreizend, dass sich diese Frage nicht wirklich stellte. Dafür aber die, warum sie ihr Herz an einen Mann gehängt hatte, der sie nicht erhörte, obwohl er ihre Gefühle augenscheinlich erwiderte. Burkhardt Gantzer blühte regelrecht auf, sobald er Fräulein Tilfers ansichtig wurde, Katharina wusste das. Er war der beste Freund ihres Ehemannes und häufig bei ihr zu Hause anzutreffen.

»Mein Vater hätte nicht erlauben sollen, dass ich mir meinen Gemahl selbst aussuche. Das war nicht klug von ihm. Er hätte mir das nicht einfach durchgehen lassen dürfen.« Marga begann, die Stickerei der letzten Stunden wieder aufzutrennen.

»Er liebt dich eben und will seine Tochter glücklich sehen. Gib her, am Ende machst du es noch völlig kaputt.« Katharina streckte die Hand aus, aber Marga schüttelte den Kopf und warf das Ganze ungeduldig in ihren Handarbeitskorb.

»Ich gehe zu ihm. Zu Burkhardt, meine ich, nicht zu meinem Vater. Ich will es jetzt wissen. Kommst du mit?«

Katharina nickte. Jeder Grund, nicht zu früh nach Hause zurückkehren zu müssen, war ihr recht. »Aber was willst du ihm sagen?«

»Ich weiß es nicht. Ich meine, ich kann ihn doch nie und nimmer einfach fragen, ob er …« Sie brach ab. So forsch war noch nicht einmal Marga Tilfer, dass sie ungebeten ihr Herz auf einem Präsentierteller dargeboten hätte. Oder es jemandem vor die Füße geworfen hätte, damit er darauf herumtrampeln konnte.

»Du willst ihn nicht rundheraus fragen, ob er dich liebt so wie du ihn«, vermutete Katharina leise. »Das kannst du natürlich wirklich auf keinen Fall tun.« Irgendwie beneidete sie Marga sogar ein bisschen. Sie musste jedenfalls nicht ständig über die Beschaffenheit ihrer Gefühle nachgrübeln. Katharina hatte ihrem eigenen Mann lange wesentlich unentschlossener gegenübergestanden, und leicht war es dann und wann immer noch nicht mit ihm.

»Nein. Aber wir gehen trotzdem hin. Ich muss ihn sehen.«

Sie benahm sich wie ein Kind, das an einer kaum verheilten Wunde herumfingerte, um herauszufinden, ob sie noch schmerzte. Katharina wusste genau, dass sie es noch tat.

Marga griff nach ihrem Umhang, die Tage Anfang April waren nach wie vor kühl. »Kommst du?«

Katharina entging nicht der flehentliche Unterton. Unmöglich, ihre einzige Freundin zurückzuweisen. »Natürlich, meine Liebe. Lass uns gehen.«

Vom Stadthaus der Tilfers war es nur ein kurzer Weg bis zum Ratsgebäude. Burkhardt Gantzer hielt sich in der Regel dort auf, sofern er nicht auf einem seiner zahlreichen Erkundungsgänge durch die Straßen Wittenbergs war. Der Schützenmeister nahm seine Pflichten ernst. Zu seinen Aufgaben gehörte es, sich um die Wehrbereitschaft der Stadt zu kümmern, die Verteidigungsanlagen und die Waffen zu warten und ganz allgemein für die Sicherheit der Bürger zu sorgen. Im neuen Rathaus, mit dessen Bau man in diesem Jahr beginnen würde, sollte ihm ein großzügiger Raum zur Verfügung gestellt werden. Im Moment residierte er in einem Gelass des alten Ratsgebäudes, das nicht viel mehr war als eine leer geräumte Rumpelkammer.

Als Katharina und Marga eintrafen, stand er gerade über seinen Tisch und eine der zahllosen Listen gebeugt, die offenbar unabdingbar zu seinem Geschäft gehörten. Margas Schritt stockte, und Katharina konnte sich genau vorstellen, wie ihr zumute war. Eigentlich war Marga ein Ausbund an Impulsivität und Lebendigkeit, hatte indes schon vor einiger Zeit viel von ihrer Unbefangenheit verloren, jedenfalls wenn es um den Schützenmeister ging. Sachte klopfte sie an die halb geöffnete Tür, und Burkhardt hob den Kopf. Für einen Moment breitete sich ein Leuchten auf seinen zerknautschten Zügen aus, dann wandte er den Blick ab, sah an Marga vorbei und zog fragend die Augenbrauen in die Höhe.

Da waren Schritte hinter ihr, eilige Schritte. Katharina hörte es auch.

»Verzeihung, darf ich mal, ich muss zum Schützenmeister. Dringend.« Ein Mann drängte sich an ihnen vorbei, es fehlte nicht viel, und er hätte sie einfach aus dem Weg geschubst. Er war schlicht, aber ordentlich gekleidet, keiner der Stadtdiener, die unter Burkhardts Leitung standen. Trotzdem kam er Katharina bekannt vor, auch wenn er kein Kaufmann oder Ratsherr war. Dann fiel es ihr ein. Es handelte sich um Hans Ließen, er war Tischlermeister und besaß eine Werkstatt in der Nähe der Stadtkirche. Vor ein paar Monaten hatte er für Thomasus eine neue, festere Eingangstür zum Kontor angefertigt.

»Was gibt’s denn, Ließen?«, erkundigte sich Burkhardt in geschäftsmäßigem Ton.

»Es ist etwas ganz Furchtbares passiert.« Ließen war außer Atem und offenbar die Eile nicht gewohnt, mit der er zum Rathaus gestürzt war.

Katharina schob sich sachte in den Raum und zog Marga hinter sich her. Auf keinen Fall wollte sie sich entgehen lassen, was Meister Ließen zu berichten hatte.

»Und das wäre?« Burkhardt war von wirklich vorbildlicher Geduld mit Menschen, die zu aufgeregt waren, um einen klaren Satz zu formulieren. Katharina stellte fest, dass ihr selbst diese Langmut fehlte.

»Ich muss Euch holen, Schützenmeister.« Ließen schnaufte. »Das müsst Ihr sehen. Da haben wir was gefunden. Schrecklich, wirklich. Wer tut denn so was? Das frage ich Euch, ich kann’s mir nämlich nicht vorstellen …«

»Ließen!« Burkhardt wurde energisch, das konnte er auch. »Jetzt sagt mir, um was es sich handelt! Sonst kann ich Euch keinen Rat geben, das werdet Ihr doch wohl einsehen?«

Meister Ließen schluckte. »Wir, also das heißt, mein Geselle und ich, wir haben ein Mädchen gefunden. Auf dem Baugrund für das neue Rathaus. Hinten. Wo das Haus vom Räbener war.«

»Und was macht es, dieses Mädchen, dass es Euch so aus der Fassung bringt?«

»Was es macht?« Hans Ließens Adamsapfel hüpfte rauf und runter. »Das macht gar nichts mehr. Dem steckt ein Dolch im Leib, und es ist tot.«

Das alte Rathaus war längst zu klein geworden für das prosperierende Wittenberg und ganz entschieden zu wenig repräsentativ, weshalb der Rat vor ein paar Jahren beschlossen hatte, dass ein Neubau hermusste. Man kaufte zwanzig Hausstellen auf, was nicht ohne Streit und Ärger ablief und daher geraume Zeit dauerte. Also widmete man sich unterdessen der Planung des aufwendigen Bauprojektes und war inzwischen weit gediehen. Im nächsten Monat sollte die Grundsteinlegung sein. Noch war von der angekündigten Pracht nicht viel zu sehen, in der Baugrube waren nur Dreck, Schlamm, Kies und grob behauene Holzplanken. Und, eingehüllt in einen fadenscheinigen blaugrauen Umhang, eine tote Frau, die auf einem Sandhaufen lag.

Ungeachtet des feinen, alles durchdringenden Nieselregens kauerte Burkhardt auf dem Boden und scherte sich nicht darum, dass seine Knie im Morast einsanken. »Weiß jemand, wer sie ist?«

»Nein. Wir kennen die nicht, der Bert und ich. Nie gesehen.« Ließen spreizte in einer hilflosen Geste die Finger seiner derben Pranken.

Er hätte gerne geholfen, wusste aber nicht, wie, Katharina konnte es spüren. Ebenso beklommen wie neugierig schob sie sich ein Stückchen näher, sie stand zu weit weg, um wirklich etwas zu erkennen. Und sie wollte unbedingt wissen, was da war. Wer da war. Ihr Wissensdurst hatte sie schon öfter in Schwierigkeiten gebracht, doch auch diesmal über die Vernunft gesiegt, wie meistens. Als Burkhardt Hals über Kopf aus seiner Wachstube und mit eiligen Schritten in Richtung des Fundortes der Leiche gestürmt war, hatte Katharina ohne lange nachzudenken Margas Hand ergriffen und sich ihm und Ließen angeschlossen. Es war nicht einfach gewesen, mit ihnen Schritt zu halten, ihr Herz hämmerte immer noch von dem schnellen Lauf.

»War außer Eurem Gesellen noch jemand dabei, als Ihr sie gefunden habt?«, fragte Burkhardt.

»Nee, auf der Baustelle wird noch nicht gearbeitet, wir waren bloß da, um eine Messung vorzunehmen. Ich muss wissen, wie viel Bauholz ich bestellen soll, wenn es dann endlich losgeht.«

»Und es war niemand hier, als Ihr gekommen seid?«

Ließen runzelte die Stirn. »Bloß wir. Und die Frau.«

»Wir müssen herausfinden, ob es einen Zeugen gibt, jemanden, der gesehen hat, wie sie hergekommen ist. Kam sie auf ihren eigenen Füßen und wurde hier getötet? Oder war sie schon tot? Womöglich hat sie jemand einfach nur entsorgt. Weggeworfen wie Müll, verdammt noch mal.« Burkhardt atmete einmal tief durch, dann riss er sich zusammen. »Mit etwas Glück bekommen wir eine Beschreibung des Täters.«

Er richtete sich auf und ging langsam um die Tote herum, betrachtete sie aufmerksam von sämtlichen Seiten. Katharina wagte kaum zu atmen, sie wollte ihn in seiner Konzentration nicht stören. Und sie wollte auch nicht auffallen. Marga und sie hatten hier nichts zu suchen, und am Ende schickte er sie noch fort. Marga bewegte sich unruhig neben ihr, aber als Katharina sachte den Kopf schüttelte, verstand sie sofort und stand wieder still.

»Vor allem müssen wir wissen, wer sie überhaupt ist.« Burkhardts Miene zeigte das Mitgefühl, das so typisch für ihn war. Die Anteilnahme, die er seinen Mitmenschen gegenüber an den Tag legte, war stets groß. Mit einer zarten Bewegung zog er den schäbigen Umhang beiseite, den das Mädchen trug. Der Dolchgriff, der aus ihrem Brustkorb ragte, schimmerte matt im grauen Licht dieses düsteren Nachmittags.

Marga sog scharf die Luft ein. »So wenig Blut«, flüsterte sie. »Warum ist da nicht mehr Blut?«

Burkhardt blickte auf. Seine hellbraunen Augen wirkten traurig. »Wenn der Dolch die richtige Stelle trifft, blutet es wohl nach innen.«

»Hoffentlich ging es schnell.« Marga war erschüttert, das war deutlich zu sehen, ihre Wangen waren fahl, und ihre Augen glänzten von ungeweinten Tränen. Burkhardt griff ihre Hand und drückte sie kurz. Katharina fragte sich, ob er es überhaupt merkte. Es sah aus, als geschähe es gänzlich unbewusst.

»Bestimmt.« Er war sich nicht sicher, der zweifelnde Ausdruck seiner Miene sprach Bände. »Wieso wird so ein Mädchen getötet? Sie war – arm. Das ist an ihrer Kleidung leicht zu erkennen. Was könnte sie besessen haben, das einen Raub lohnte? Auf eine derart drastische Weise?«

Er schob die Kapuze ein wenig beiseite, und das Gesicht der Toten kam zum Vorschein: feine Züge, blasse Haut, blicklose Augen, starr in den wolkenverhangenen Himmel gerichtet. Wunderbares blondes Haar, das selbst in diesem trüben Schatten zu leuchten schien.

»Möglicherweise ging es gar nicht um einen Diebstahl«, warf Katharina vorsichtig ein, sie konnte nicht mehr an sich halten. »Nicht um ein Ding, das sie besessen hat, sondern um eine Information. Um etwas, das sie gewusst hat, aber auf keinen Fall wissen durfte.«

»Hm.« Burkhardt nickte langsam. »Vielleicht gehörte sie zum Gesinde eines Hauses und hat etwas belauscht, das geheim bleiben sollte.«

Marga raffte ihre üppigen Locken zusammen und beugte sich vor. »Ich weiß nicht. Sie ist nicht gekleidet, wie man es bei Gesinde erwarten müsste. Gut, ihre Gewänder sind wirklich sehr bescheiden, das Kleid ist abgenutzt und der Umhang kaum seinen Namen wert. Aber beides ist sauber und gepflegt und wirkt eher unmodern als schäbig.«

»Und seht euch ihre Züge an«, fuhr Katharina fort. »Zart und weiß. Mägde sehen so nicht aus.«

Burkhardt ergriff behutsam das linke Handgelenk der Frau. Die Rechte hatte sie noch im Tode auf die Wunde gepresst, die der Dolchstoß gerissen hatte, und er mochte sie wohl nicht berühren. »Ihre Hände weisen auch nicht darauf hin, dass sie mit ihnen harte körperliche Arbeit verrichtet hätte. Also stellt sich die Frage: Warum hüllt sich eine Dame in derartige Gewänder, und wie steht das in Zusammenhang mit ihrem Tod?«

»Vielleicht war sie auf der Flucht«, schlug Marga vor. Es gefiel ihr, Burkhardt zu helfen, Katharina spürte es genau. »Dann müssen wir herausfinden, wovor.«

Burkhardt blickte auf, schien erst jetzt wirklich zu bemerken, mit wem er sprach. »Ich werde das herausfinden. Und ich bin gerne bereit, Euch aufzuklären, sobald ich etwas erfahren habe. Aber ermitteln werde ich allein. Verstanden?«

Marga nickte. Das Strahlen in ihren Augen erlosch.

Als Katharina am späten Nachmittag nach Hause kam, fand sie es beinahe merkwürdig, dass sie dort alles genauso vorfand wie immer. Als sei nichts geschehen, als könne nichts geschehen, was den Ablauf ihres Haushaltes zu stören in der Lage war. Allerdings hatte sich tatsächlich nichts ereignet, was die Familie Roeseling berührte, und vor allem nichts, von dem hier außer ihr selbst irgendjemand Kenntnis hatte. Alles war so, wie es sein sollte. Die Männer waren unterwegs und gingen ihrer Arbeit nach. Mechthild, die Köchin, werkelte schlecht gelaunt, aber emsig in der Küche an den Vorbereitungen zum Abendessen herum, Maria ging ihr zur Hand und trällerte dabei leise vor sich hin. Berthe schnaufte und putzte unter viel Getöse an den Kupfertöpfen herum, und Walli saß stumm da und nähte. Im Moment eine neue Schürze für Mechthild, denn deren alte hatte einen langen Riss und war bald nicht mehr zu gebrauchen. Dass Walli sich für diese Arbeit in die Küche zu den anderen begeben hatte, stellte einen Fortschritt dar. Vor nicht einmal einem halben Jahr war sie noch so schüchtern gewesen, dass sie sich ständig allein in Katharinas Kammer zurückgezogen und dort ihre Aufgaben erledigt hatte.

»Ihr wart lange fort«, brummelte Mechthild, der angemessenes Betragen einfach nicht beizubringen war.

Katharina hatte sich damit ausgesöhnt. Sie wollte gerne glauben, dass es nicht persönlich gemeint war. Also ging sie nicht auf die Bemerkung ein, stattdessen ließ sie sich ächzend auf einen Schemel in der Nähe der Feuerstelle sinken und hoffte, ihre Kleider würden nun trocknen und ihre Füße warm. »Gib mir einen Becher Würzwein. Mir ist kalt.«

Sie hätte so gerne eine Pause gehabt, ihre Gedanken geordnet, sich erholt. Aber nein, Thomasus, ihr schwieriger und so sehr geliebter Ehemann, war bereits heimgekehrt, hatte sie gehört und steckte seinen schwarz gelockten Schopf in die Küche, um sie zu begrüßen. Das war nett, nicht viele Ehemänner nahmen ihre Frau so wichtig, und normalerweise freute sich Katharina darüber. Heute wäre sie lieber noch eine Weile für sich gewesen.

»Du darfst dich bei dieser Temperatur nicht so lange draußen aufhalten. Es ist zu frisch.« Dieses Brüske war seine Art, ihr seine Fürsorglichkeit zu zeigen, und Katharina lächelte ihn an, ohne sich in eine Widerrede zu verstricken. Über solche Dinge waren sie früher häufig in Streit geraten, und sie war froh, dass diese Zeit hinter ihnen lag. Sie gaben sich Mühe, alle beide.

»Ist’s Anfang April nass, ist der Sommer für gewöhnlich trocken, also sollten wir uns nicht beschweren.« Mechthild war auf einem Bauernhof aufgewachsen und hatte jederzeit Weisheiten zu Wetter und Jahreskreis bereit. Meistens lag sie damit erstaunlich richtig. Katharina hatte schon lange aufgehört, sich insgeheim darüber zu ärgern. Der Frieden, den sie mit der Köchin geschlossen hatte, war nicht wirklich freundschaftlich, aber auch nicht brüchig.

Sie nickte, nippte an dem Wein und betrachtete ihren Ehemann. Der Frage, wie sie Thomasus die Neuigkeiten mitteilen sollte, war sie auf dem Heimweg sorgfältig ausgewichen. Auch wenn nicht immer alles so ganz glattlief mit ihnen, aneinander gewöhnt hatten sie sich dennoch. Sie schätzten sich. Liebten sich, jedenfalls galt das für sie. Sie liebte ihren Mann, auch wenn er sie manchmal mit seiner Sturköpfigkeit und seinem Bestreben, sie zu Hause anzubinden, zur Verzweiflung brachte. Bei Thomasus war es vermutlich ähnlich, nur spiegelverkehrt: Er liebte sie, obwohl sie ihn gleichermaßen zur Verzweiflung brachte, und zwar mit ihrer manchmal fatalen Neigung zu Alleingängen. Und mit ihrer Sturköpfigkeit, die der seinen in nichts nachstand.

»Man munkelt, es sei eine Leiche gefunden worden.« Thomasus richtete einen prüfenden Blick auf Katharina, als ahne er bereits, was nun käme.

»Schon?«, fragte Katharina verblüfft. »Das ging aber schnell. Wer munkelt denn?«

»Praktisch jeder, dem ich unterwegs begegnet bin.« Thomasus runzelte die Stirn. »Und woher wusstest du davon, früher als jeder andere hier in diesem Hause?«

Da war sie, die Gelegenheit zur Diplomatie. Oder zur Verlogenheit. Mauscheln war indes Katharinas Sache nicht, und so ließ sie den Moment verstreichen. »Ich hab die Leiche gesehen«, erklärte sie in schönster Aufrichtigkeit.

Alle in der Küche reagierten vollkommen erwartungsgemäß. Mechthild warf Katharina einen finsteren Blick zu und grunzte etwas vor sich hin. Maria stieß einen scharfen Pfiff durch die Zähne aus. Walli beugte sich tief über ihre Nadelarbeit und versuchte, mit dem Hintergrund zu verschmelzen. Berthe stemmte die Fäuste in die Hüften und sah Katharina warnend an. Thomasus wurde wütend.

»Wie um alles in der Welt konntest du diese vermaledeite Leiche zu Gesicht bekommen?«, fragte er leise. In der Regel bedeutete leise nichts Gutes.

»Ich war mit Marga bei Burkhardt, als der Fund gemeldet wurde. Wir sind dann mit ihm zum Tatort gegangen.«

»Gegen seinen Willen, hoffe ich.«

»Das weiß ich nicht«, bekannte Katharina. »Er hat sich nicht viel um uns gekümmert.«

»Das heißt, er wollte nicht, dass ihr dabei wart.«

Noch ehe sie etwas erwidern konnte, mischte sich Maria ein, die ihrer Herrschaft gegenüber wenig Scheu verspürte. »Wie war sie denn, die Leiche? War sie gruselig?«

Katharina rief sich den Anblick des toten Mädchens in Erinnerung, die feinen Züge, den fadenscheinigen Umhang. Den Dolch. Sie spürte, wie sie ihre Finger knetete, und zwang sich, die Hände ruhig in den Schoß zu legen. »Gruselig ist nicht das richtige Wort. Bemitleidenswert, das trifft es eher.« Und beunruhigend, weil nichts zusammenpasste. »Sie lag auf einem Sandhaufen, wie … wie weggeworfen.«

Thomasus verschränkte die Arme vor dem Leib und schwieg.

»Aber wie ist es passiert? Ich meine, wie ist sie umgebracht worden? Wurde sie erschlagen?« Marias Wissbegierde kannte keine Grenzen. Sie erkannte auch keine, Thomasus’ sturmumwölkte Miene hätte sehr gut als Hinweis gelten können, die Sache doch lieber auf sich beruhen zu lassen.

Mechthild fing nun ebenfalls Feuer. »Lag sie in einer Lache von Blut?«

Katharina schüttelte den Kopf und beschloss, ihren Bericht so knapp wie möglich zu halten. »Sie wurde erdolcht, und Blut gab es wenig.«

»Gut, nun hast du die allgemeine Neugier befriedigt, und wir wissen, wie die arme Frau ums Leben gekommen ist. Ich nehme an, Burkhardt wird sich nun an die Arbeit machen und herausfinden, was genau geschehen ist«, sagte Thomasus.

»Das ist nicht so einfach«, erklärte Katharina, obwohl sie doch eigentlich das Thema gar nicht vertiefen wollte. Aber die Erinnerung an ein wächsernes, blutleeres Gesicht – das war nichts, was man so leicht mit sich allein ausmachen konnte. »Niemand weiß, wer sie ist, und natürlich hat auch niemand gesehen, wie es passiert ist. Wir müssen nun erst einmal klären …«

»Ich hab’s ja geahnt«, explodierte Thomasus, der sich für seine Verhältnisse erstaunlich lange zurückgehalten hatte. »Deine Prämisse ist falsch! Ganz falsch! Nicht wir – von wir kann nämlich überhaupt keine Rede sein –, Burkhardt wird ermitteln, wer die Frau ist. Was sie da zu suchen hatte und …«

»Und wer sie aus dem Weg räumen wollte.« Katharina beherrschte sich, sie wollte keinen Streit.

»Genau. Aber es ist Burkhardts Aufgabe, herauszufinden, was geschehen ist. Ich sehe da so ein abenteuerlustiges Glitzern in deinen Augen.«

»Sie tut mir nur leid«, sagte Katharina, entschlossen, nicht so schnell klein beizugeben. »Sie hat es verdient, dass man sich um die Angelegenheit kümmert. Dass sie nicht jedermann egal ist außer denen, die bloß ihre Gier nach Sensationen befriedigen.«

»Dir hat schon einmal jemand leidgetan. Du hast dich schon einmal um die Aufklärung eines Todesfalls ›gekümmert‹.« Thomasus beugte sich zu ihr hinab und zwang sie, ihm in die dunklen Augen zu blicken. »Ich muss dir ja nicht erzählen, wie das geendet hat.«

»Gut. Gut hat es geendet. Ich sitze hier, munter und vergnügt, und sehe nichts, was dagegenspräche …«

»Du sitzt munter und vergnügt in deiner Küche, weil wir dich damals noch rechtzeitig befreit haben, bevor Dederich Ville dich umbringen konnte wie seine Tochter.«

Oder bevor ich vor Angst den Verstand verloren habe, dachte Katharina voller Unbehagen. Weit davon entfernt war sie nicht gewesen. Sie erinnerte sich äußerst ungern daran, und knapp drei Jahre waren nicht lang genug, um wirklich zu vergessen.

»Ja, ich war in Gefahr, das stimmt, ich leugne es doch gar nicht. Aber dadurch – durch mich! – ist der Fall schließlich gelöst worden. Oder etwa nicht?«

»Aber es war nicht deine Obliegenheit, verdammt noch mal!« Thomasus’ Augen verengten sich. »Und diesmal wirst du die Finger davonlassen, das schwöre ich dir. Dass du einmal so etwas Haarsträubendes getan hast, ist schlimm genug. Zweimal kommt überhaupt nicht in Frage!«

2

Burkhardt Gantzer hatte sehr schlecht geschlafen und sich die halbe Nacht auf seinem kargen Lager herumgewälzt. Er brauchte einen vernünftigen Plan, wie er bei den Ermittlungen im Fall der unbekannten Toten vorgehen sollte. Wie um Himmels willen ließ sich herausfinden, wer sie war? Er konnte sie schlecht da liegen lassen – oder irgendwo aufbahren – und die ganze Stadt an ihr vorbeidefilieren lassen, um den einen Zeugen zu finden, der sie identifizieren konnte.

Zu unruhig, um die Nacht lange auszudehnen, stand Burkhardt im ersten Morgenlicht des neuen Tages auf und machte sich auf den Weg zu Kuno Riesener. Der für das Gesundheitswesen zuständige Ratsherr war Gott sei Dank ein Frühaufsteher wie Burkhardt selbst und nicht weiter erstaunt, dass der Schützenmeister so früh bei ihm daheim erschien.

»Schlimme Sache, Gantzer«, sagte er statt einer Begrüßung. »Wie wollt Ihr nun vorgehen?«

»Zunächst einmal brauche ich eine genaue Untersuchung der körperlichen Verfassung der Toten. Ich meine der vor ihrem Ableben. Ich dachte, Ihr könntet mir dabei helfen.«

Riesener nickte. »Ich schicke Euch später Marlies. Eine Hebamme. Die Beste ihres Faches, jedenfalls meiner Meinung nach. Sie wird Euch helfen, soweit es überhaupt in ihrer Macht steht. Ach was, warum abwarten, ich lasse sie direkt holen.«

Genau das schätzte Burkhardt an Kuno Riesener, er war klar und konzentriert, vermied jedes aufgeregte Brimborium. Er lächelte dankbar, als sein Gastgeber einen Boten ausgeschickt hatte und wieder bei ihm Platz nahm. »Ich wusste, ich kann auf Euch zählen, Riesener. Einen Zeugen der Tat könnt Ihr mir wohl nicht verschaffen?«

»Leider nein.« Die Kehrseite der nüchternen Art des Ratsherrn war seine Humorlosigkeit. »Wie also wollt Ihr es anstellen?«

»Ich werde sämtliche Ratsmitglieder zusammentrommeln müssen und sie an den Tatort bitten.« Burkhardt unterdrückte ein Seufzen, einige der Herren waren sehr von ihrer Bedeutung überzeugt und schwer zu lenken. »Dazu die Stadtdiener, die ständig in den Straßen Wittenbergs unterwegs waren. Einer von ihnen wird die tote Frau vielleicht erkennen.«

»Kann sein«, stimmte Kuno Riesener höflich zu, aber er sah nicht so aus, als erwarte er allzu viel von diesem Plan.

»Wenn niemand sie je zuvor gesehen hat, liegt der Schluss nahe, dass sie nicht aus Wittenberg stammt«, fuhr Burkhardt fort. Es tat ihm gut, die Dinge einmal auszusprechen. »Dass sie eine Fremde war, die sich aus unbekannten Gründen in der Stadt aufhielt. Was irgendjemandem derart gegen den Strich ging, dass er sie aus dem Weg räumte.«

Der Himmel war gerade erst ganz hell geworden, als Burkhardt mit der Hebamme vor dem Sandhaufen stand und erneut die Leiche musterte, die unverändert dort lag. »Was für ein Glück, dass du nicht gerade zu einem Wochenbett gerufen worden warst«, sagte er freundlich und im Bestreben, Marlies wohlwollend zu stimmen. Sie war jünger, als er bei einer Frau ihres Berufsstandes vorausgesetzt hatte, mit frischen roten Wangen in einem faltenlosen Gesicht und so weit von einem Kräuterweiblein entfernt, wie man es sich nur vorstellen konnte. Allerdings war sie nicht weniger rigoros. Wortlos winkte sie ihn beiseite, eine Aufforderung, der er nur zu gern folgte.

Ohne Hast machte sie sich an dem bemitleidenswerten Opfer zu schaffen, wie Burkhardt aus den Geräuschen schloss. Raschelnder Stoff und Finger, die über blanke Haut glitten. Der Gedanke an das, was sie gerade tat, war ihm entsetzlich unangenehm, und er versuchte ihn so gut es ging zu verdrängen. Es ging nicht sehr gut.

Für einen kurzen Moment war es vollkommen still. Dann war da ein Ton, ein leises Schmatzen. Sehr leise, es hallte ihm dennoch in den Ohren.

»Ihr könnt Euch wieder umdrehen.«

Die Tote lag jetzt ausgestreckt da, die Beine beieinander, der Umhang in ordentlichen Falten, die Hände über dem Leib verschränkt.

»Hier.« Die Hebamme reichte Burkhardt den Dolch. »Ich hoffe, das war in Ordnung so. Ich dachte, wir sind es ihr schuldig, dass wir sie ein wenig herrichten.«

Er nickte. »Und was hat deine Untersuchung nun ergeben?«

Marlies wischte sich die Hände ab an einem Tuch, das sie wohl nur für diesen Zweck mitgebracht hatte. »Sie ist nicht vergewaltigt worden«, erklärte sie kurz. »Das war es doch, was Ihr wissen wolltet. Alles intakt. Keine Verletzungen außer dem Dolchstich.« Sie erhob sich. »War’s das?«

»Danke für deine Mithilfe.« Burkhardt drückte ihr eine Münze in die Hand. Eine Leichenbeschau war Arbeit wie jede andere auch. »Ich muss dich bitten, über das, was du hier vorgefunden hast, in der Öffentlichkeit Stillschweigen zu bewahren.«

Sie neigte kurz den Kopf und verließ dann mit raschen Schritten den Tatort, vorbei an den beiden Stadtdienern, die auf Geheiß ihres Schützenmeisters das Areal absperrten.

Burkhardt hockte sich dicht neben die Tote und studierte erneut ihr Gesicht, versuchte zu erfassen, was sich in den letzten Augenblicken ihres Irdendaseins abgespielt hatte. War sie überrascht worden? Hatte sie das Unheil kommen sehen? War da ein jähes Erkennen, als sie denjenigen sah, der ihr etwas antun wollte? Oder war da nur pures Entsetzen gewesen?

Nichts, aber auch gar nichts davon konnte Burkhardt in dem blassen Gesicht lesen. Feine blonde Brauen wölbten sich auf einer faltenlosen Stirn, schmale Lippen, schlicht geschlossen, nicht verkrampft in einem stummen, endlosen Schrei.

So kam er nicht weiter. Als Erstes musste er dafür Sorge tragen, dass das Mädchen abtransportiert und irgendwo aufgebahrt wurde, wo die Gaffer leichter fernzuhalten waren.

Gaffer gab es nämlich, überall und immer, auch in diesen frühen Morgenstunden schon.

»Ich kann Euch hier nicht durchlassen«, vernahm Burkhardt die sonore Stimme von Wolff. Der Stadtdiener war längst in die Jahre gekommen, aber gerade wegen seines Alters und der damit verbundenen Lebenserfahrung war er bei manchen Aufgaben sehr viel besser zu gebrauchen als seine jüngeren, kräftigeren und schnelleren Kollegen. Die Abriegelung war bei ihm in guten Händen.

»Aber ich muss sie sehen!«

Eine aufgeregte, fordernde Frauenstimme. Burkhardt blickte hoch.

»Tut mir leid, der Tatort ist für Schaulustige gesperrt.«

»Möglicherweise kenne ich sie, ich möchte …«

»Da wärt Ihr nicht die Erste, die sich unter Vorgabe falscher Gründe den Schauplatz eines Verbrechens ansehen will.« Wolff war unerbittlich. Was sein Schützenmeister ihm aufgetragen hatte, war für ihn Gesetz. Eigentlich hieß Burkhardt das natürlich gut, aber in diesem Fall war es vielleicht zu engstirnig.

Er erhob sich und trat zu Wolff, vor dem sich eine blasse junge Frau mit hohen Wangenknochen und empört funkelnden Augen aufgebaut hatte, an ihrer Seite ein Mann, den Burkhardt kannte.

»Bruder Martin!«, begrüßte er ihn überrascht. »Was führt Euch her?«

»Ich bin kein Mönch mehr«, beschied ihn Doctor Luther knapp. »Nennt mich, wie Ihr wollt, aber das Bruder lasst Ihr bitte weg. Hergeführt hat mich diese Dame hier, Käthe von Bora. Und jene Dame dort drüben, von der wir gehört haben, sie sei tot. Käthe hofft, sie nicht zu kennen, will sich aber vergewissern, dass dem tatsächlich so ist.«

»Was mir sehr viel lieber wäre«, bestätigte Käthe. »Aber wir sind vor drei Tagen in Wittenberg angekommen …«

»Wer ist wir?«, unterbrach Burkhardt und musterte sie neugierig. Er hätte zu gerne gewusst, wer sie war und in welcher Beziehung sie zu Luther stand.

Sie zögerte kurz. »Eine Gruppe von Freundinnen«, erklärte sie dann.

Vager ging es kaum, bemerkte Burkhardt mit Interesse. Er war nicht der Typ, der sich so schnell abwimmeln ließ, doch das wusste sie noch nicht. Erst einmal würde er sie reden lassen.

»Wir waren ein knappes Dutzend, elf Frauen, um genau zu sein. Und als wir ankamen«, sie schluckte, sprach aber klar und konzentriert weiter, »waren wir nur noch zehn. Eine von uns war plötzlich verschwunden, doch wir wissen nicht, warum. Was mit ihr geschehen ist. Zunächst haben wir angenommen, sie habe sich einfach entschieden, nicht länger mit uns zu … reisen. Aber seit gestern vermissen wir eine weitere unserer Mitschw… unserer Gefährtinnen, und allmählich fürchten wir, dass hier etwas nicht mit rechten Dingen zugeht.«

»Also kam Frau Käthe zu mir und fragte mich um Rat.« Martin Luther war es gewohnt, selber das Wort zu ergreifen, er tat es gerne und stimmgewaltig, das wusste Burkhardt genauso gut wie jeder andere hier in der Stadt. »Und da fiel mir Wittenbergs Schützenmeister ein, dem der Ruf vorauseilt, schon so manches Mal Licht in das Dunkel unerklärlicher Fälle gebracht zu haben.« Er lächelte Burkhardt an, doch es bereitete ihm Mühe, den besorgten Ausdruck in seinen Augen konnte er nicht verhehlen.

»Wir hoffen natürlich, dass es sich bei der Toten nicht um eine der beiden vermissten Frauen handelt. Aber Käthe würde sich gerne Klarheit verschaffen.«

»Selbstverständlich. Bitte folgt mir. Ihr auch, Doctor Luther, wenn Ihr mögt.« Es fiel Burkhardt einigermaßen schwer, den berühmten Mann nicht mehr mit Bruder Martin anzureden. Da Luther jedoch dafür plädierte, die Klöster im Land abzuschaffen und es für das seine ja bereits umgesetzt hatte, war dies tatsächlich nicht mehr angebracht.

Es waren nur ein paar Schritte, und Burkhardt registrierte, dass weder Käthe noch Luther sie zaghaft zurücklegten.

Dann standen sie da, schweigend. Endlos lange stumm und still. Schließlich seufzte Käthe von Bora tief und sagte leise: »Ach Anni. Was haben sie nur mit dir gemacht?«

Als Katharina den Türklopfer im Hause Tilfer betätigte, war der Vormittag erst halb vorbei, aber sie hatte es daheim nicht ausgehalten. Sie war immer noch böse auf Thomasus. Ihr Ärger war vermutlich nichts gegen den Zorn, den ihr Ehemann ganz sicher ihr gegenüber verspürte, doch es fiel ihr schwer, Verständnis dafür zu entwickeln. Die Sache mit Roswitha Ville vor fast drei Jahren war überhaupt nicht mit dem heutigen Fall zu vergleichen. Die Tote in der Baugrube war ihr gleichgültig, sie kannte sie nicht und beabsichtigte daher auch nicht, sich wie beim letzten Mal in die Untersuchung einzuschalten. Warum Thomasus das nicht verstehen wollte, konnte sie einfach nicht nachvollziehen.

»Bin ich froh, dass du gekommen bist.« Marga öffnete selbst die Tür und zog Katharina überschwänglich in die Arme. »Wir gehen nach oben. Da sind wir ungestört.«

Wenn Katharina Marga besuchte, saßen sie manchmal in der Tilfer’schen Wohnstube und leisteten ihrer Mutter Margred Gesellschaft. Die Hausherrin war häufig krank und so geschwächt, dass sie das Bett hüten musste. In guten Zeiten vermochte sie immerhin aufzustehen, das Haus verließ sie jedoch nur selten, und den Haushalt zu leiten ging über ihre Kraft. Das hatte längst Marga übernommen. Soweit Katharina wusste, tat sie dies bereits seit einem Alter, in dem eine so große Verantwortung eigentlich zu viel war.

Wenn Mutter Tilfer von den Schmerzen in ihren Gelenken zu sehr gequält wurde, um sich von ihrem Lager zu erheben, konnten sich die beiden Freundinnen in die Kammer zurückziehen, die Marga im oberen Stockwerk bewohnte. Trotz eines schlechten Gewissens war Katharina erleichtert, dass heute einer dieser Tage war und sie keine Konversation mit der leidenden Margred Tilfer zu betreiben hatte.

»Ich muss unbedingt mit dir sprechen«, flüsterte Marga, während sie die Treppe hinaufstiegen.

Das war gut. Verfolgte Marga ein eigenes Thema, würde sie Katharinas Aufgebrachtheit und Unruhe ganz sicher nicht bemerken und in sie dringen wollen. Katharina verspürte wenig Lust, über Thomasus zu reden. Das tat sie zwar dann und wann, allerdings nicht oft. Umso häufiger jedoch sprachen sie über Burkhardt Gantzer. Irgendwann war der Druck auf Margas Herz zu groß geworden, und sie hatte sich Katharina anvertraut. Dass sie Burkhardt liebte und glaubte, er erwidere das Gefühl. Er ihr aber beharrlich auswich und sie nur sehr schlecht damit zurechtkam, dass er sie über die Gründe für seine abweisende Haltung im Dunkeln ließ. Katharina hörte ihr zu, tröstete und riet, so gut sie es eben vermochte. Wirklich helfen konnte sie ihr natürlich nicht. Burkhardt war zwar der engste Freund ihres Mannes, aber mit Thomasus darüber zu sprechen, war undenkbar. Burkhardt selbst zu fragen, noch viel undenkbarer.

Oben angelangt schloss Marga nachdrücklich die Tür und drehte sich zu Katharina um. »Ich habe mir etwas überlegt. Etwas, das der ganzen verfahrenen Angelegenheit endlich eine günstige Wendung geben soll. Nimm dir Wein. Es sind auch noch Nussplätzchen da. Greif zu.« Margas Kammer war sehr geschmackvoll eingerichtet, die leuchtenden Farben und weichen Stoffe schufen einen überwältigenden Eindruck von Behaglichkeit. Zudem hatte Katharina noch nie erlebt, dass eine hübsche Karaffe, zierliche Becher und eine Platte mit erlesenem Gebäck fehlten. Sie kannte niemanden, der so sehr das Leben zu genießen verstand wie Marga.

Im Moment wanderte sie allerdings ruhelos in dem kleinen Raum umher und erinnerte Katharina an den Bären in seinem winzigen Käfig, den sie letztes Jahr auf dem Marktplatz bestaunt hatte. Er war eine bemitleidenswerte Kreatur gewesen und sein Fell räudig, weil er sich ständig an den zu eng gefassten Gitterstäben rieb. Von Räudigkeit war Marga indes weit entfernt, sie war so hübsch und blühend wie stets.

»Du machst mich nervös«, erklärte Katharina. »Setz dich hin und erzähl mir, was du dir ausgedacht hast.«

»Gut. Es wird dich nicht überraschen, dass es sich dabei um den Schützenmeister dreht.«

Marga war durchaus zur Selbstironie fähig und winkte ab, als Katharina in die Hände klatschte. »Geschenkt. Ich weiß, ich bin ein Quälgeist. Aber genau darum geht es. Meine Eltern werfen mir immer wieder vor, ich sei zu flatterhaft und zu leichtlebig …«

»Das stimmt doch gar nicht«, fiel Katharina ihr ins Wort. »Kein Mensch könnte zuverlässiger sein als du. Du führst den Haushalt deiner Mutter, unterstützt deinen Vater, wo es nur möglich ist, und bist die beste Freundin, die man sich nur wünschen kann. Ich weiß das, ich spreche aus Erfahrung.«

»Lieb von dir, danke. Das tut mir gut. Aber nichtsdestotrotz, meine Eltern scheinen manchmal eine gewisse Ernsthaftigkeit an mir zu vermissen. Ob sie nun recht damit haben oder nicht, ich habe mir gedacht, dass Burkhardt vielleicht auch dieser Ansicht ist und deshalb …«

»Unsinn.« Katharina schüttelte vehement den Kopf. »Der Schützenmeister ist dir voll und ganz ergeben, das sieht doch jeder.«

»Und warum erklärt er sich dann nicht?«

»Keine Ahnung.«

»Eben.« Marga lächelte schwach. »Also teilt er die Ansichten meiner Eltern womöglich doch. Da wäre es sicher das Beste, wenn ich ihm einfach das Gegenteil beweise. Ihm zeige, dass ich sehr wohl ernsthaft und vertrauenswürdig bin und er in mir eine Gefährtin hätte, auf die er zählen kann.«

»Ach, Marga«, sagte Katharina hilflos. »Ich bin sicher, das weiß er längst.«

»Nun, dann weiß er es anschließend noch besser.« Wenn Marga Tilfer sich etwas in den Kopf gesetzt hatte, konnte man es ihr so leicht nicht wieder ausreden. »Ich habe darüber nachgedacht, wie ich erreichen kann, dass er genau das tut. Und da bietet sich das jüngste Ereignis doch regelrecht an.«

Katharina ahnte, was nun kommen würde, und nahm sich gleich mehrere Plätzchen. Wenn Gebäck dabei half, Kraft zu schöpfen, um Marga von einem wahrscheinlich haarsträubenden Plan abzubringen, konnte sie froh sein, dass ein ganzer Teller davon vor ihr stand.

»Wir unterstützen ihn bei der Aufklärung des Verbrechens, dem diese geheimnisvolle Tote zum Opfer gefallen ist. Und finden heraus, warum sie sterben musste. Nicht im Alleingang natürlich«, fuhr sie eilig fort, als Katharina sie unterbrechen wollte. »Nein, wir stellen uns an Burkhardts Seite und arbeiten Hand in Hand mit ihm. Bestimmt gibt es Menschen, die viel offener mit zwei harmlosen Frauen sprechen als mit einem inquisitorisch gesinnten Schützenmeister. Denkst du nicht?«

»Das kann ja sein, Marga. Aber wir haben keinerlei Autorität und auch nicht den Auftrag, um …«

»Den hatten wir auch nicht, als meine Cousine Roswitha sich angeblich am Dachbalken aufgeknüpft hatte. Trotzdem haben wir als Erste bemerkt, dass nicht alles so war, wie es schien. Und wir haben die ganze Angelegenheit zu einem Abschluss gebracht. Gut, für dich war’s schlimm, viel schlimmer als für mich, aber das ist diesmal nicht zu erwarten. Wir haben ja keinerlei Berührungspunkte mit der Frau, außer dass wir herausfinden wollen, wer sie war.«

»Marga …«

»Es wird auch nicht gefährlich, ganz bestimmt nicht. Bevor es dazu kommt, ziehen wir uns zurück. Ich möchte nur, dass wir mit Burkhardt zusammenarbeiten.«

Katharina fiel Thomasus ein und wie ärgerlich er bereits geworden war, nur weil sie von dem Todesfall gesprochen hatte. Er würde toben, wenn sie sich wieder in eine solche Sache hineinziehen ließ.

Andererseits hatte sie sonst nicht viel zu tun, der Haushalt lief beinahe von alleine. Vor allem jedoch war ihr Haus leer, sehr leer. Und viel zu still. Kummer darüber, dass sie noch immer nicht in anderen Umständen war, stieg in ihr auf, schmerzhaft, raumgreifend, allumfassend. Wenn sie dieser Trauer nachgab, erforderte es heroische Anstrengungen, sie zurückzudrängen, das kannte sie schon. Daher rang sie die schwarzen Gedanken nieder, auch das war sie gewohnt. Nur dass es jedes Mal ein bisschen schwerer wurde. Da kam ihr Margas Plan, so abstrus er auch war, gerade recht, um die Rastlosigkeit in ihrem Herzen in eine Richtung zu lenken, die weitaus weniger bedrohlich war. Egal, was Thomasus darüber dachte.

»Also erzähle. Was hast du vor?«, fragte sie und schob sich ein weiteres Plätzchen in den Mund.

Burkhardt winkte der Schankmagd, bestellte drei Krüge Bier und nach einem Blick in die hungrigen Gesichter vor ihm eine Platte mit Käse und Brot. Im »Angelpunkt« war beides frisch und gut. Er ging gerne in das Gasthaus, als Privatmann wie als Schützenmeister. Befragungen von Zeugen hier durchzuführen, war sehr viel angenehmer als in seinem schäbigen Kämmerchen im Rathaus, in dem drei Leute kaum Platz zum Atmen hatten.

»Nun, werte Dame, vielleicht erklärt Ihr mir erst einmal, wer Ihr seid«, sagte Burkhardt und bemühte sich, jede Strenge aus seiner Stimme herauszuhalten. Es sollte ein angenehmes Gespräch werden, wie unter Freunden. Doch Freunde waren sie natürlich nicht. Er untersuchte einen Mordfall, und Dame von Bora war eine wichtige Zeugin. Als er also Gernot, den Wirt, in der Küchentür auftauchen sah, hob er grüßend die Hand und legte dabei den Daumen quer vor die Handfläche – das vereinbarte Zeichen, dass er nicht gestört werden wollte.

»Doctor Luther hat es Euch schon gesagt. Ich bin Käthe von Bora. Aus dem Sächsischen, ich komme aus der Nähe von Leipzig.«

Sie sah ihn freiheraus an, doch Burkhardt erkannte ein kurzes Flackern in ihren Augen.

Er fragte sich, was an der einfachen Angabe von Namen und Herkunft wohl so beunruhigend sein sollte. Es sei denn, die Auskünfte entsprachen nicht der Wahrheit. »Und was führt Euch nach Wittenberg?«

»Eine Reise. Ein … ein Besuch. Bei Doctor Luther.«

»Hm. Greift zu.« Burkhardt deutete auf die Platte mit goldgelbem Käse, die Gernot vor ihnen abgeladen hatte.

»Danke.« Sie brach zierlich ein Bröckchen Brot von den dicken Schnitten, die in dem Korb vor ihnen lagen, und zerkrümelte es zwischen den Fingern. Offenbar verspürte sie wenig Appetit, auch wenn ihre schmalen Wangen eine andere Geschichte erzählten.

Der gelehrte Doktor kannte diese Hemmung nicht und säbelte sich beherzt eine ordentliche Scheibe Käse ab.

»In welcher Beziehung steht Ihr denn zu unserer Wittenberger Berühmtheit?«, erkundigte sich Burkhardt.

»Ich … nun, ich habe von ihm gehört.« Dame von Bora warf dem eifrig kauenden Luther einen beschwörenden Blick zu. »Man kann ja gar nicht anders, und da dachte ich …«

»Ich glaube, es hat wenig Zweck, was Ihr hier versucht, meine Liebe«, erklärte Luther mit vollem Mund. »Es ehrt Euch natürlich, dass Ihr mich aus der Geschichte heraushalten wollt, aber über kurz oder lang weiß es sowieso jeder.«

»Ihr macht mich neugierig.« Das war die lautere Wahrheit, Burkhardt sah aufmerksam von einem zum anderen. »Nun erklärt Euch, Dame von Bora. Ich brenne darauf.«

Sie zuckte zusammen. »Bitte sprecht mich nicht mit ›Dame‹ an. Als Dame verstehe ich mich nicht mehr. Ich weiß nicht genau, was ich nun stattdessen bin, aber meine Stellung als Tochter eines Landgrafen habe ich längst hinter mir gelassen.«

Luther warf Burkhardt einen Blick zu. Vermutlich fand er auch, dass sich diese Auskunft einigermaßen – zweideutig anhörte. Burkhardt verkniff sich ein Grinsen.

Schließlich wischte Luther sich ordentlich die Hände an seinem Umhang ab. »Also, werter Gantzer, es ist so. Wie Ihr wisst, bin ich mit der Praxis, einen weltfernen Glauben in Klöstern zu pflegen, nicht einverstanden. Es gibt gottgefälligere Methoden, seinen Glauben zu leben, als selbstbezogen Besitztümer anzuhäufen und … Ich schweife ab. Jedenfalls stehe ich mit dieser Auffassung längst nicht mehr alleine da. Einige Klostergemeinschaften haben sich inzwischen bereits aufgelöst.«

»Euer eigenes Kloster in Wittenberg«, warf Burkhardt ein.

»Oja. Und nicht nur hier, auch anderswo ging man schon diesen Schritt. Das betrifft in der Regel Mönchsklöster. Bei Nonnen ist es nicht ganz so einfach, dort sind die Folgen gravierender …«

»Weil nicht geklärt ist, was anschließend mit ihnen geschieht.« Burkhardts Blick wanderte zu Käthe von Bora, die auf die Tischplatte starrte und so aussah, als höre sie nicht zu. Was ganz sicher nicht der Fall war.

»Eben.« Luther nickte und legte kurz seine Hand auf die seines Schützlings, die immer noch das dunkle Brot zu kleinen Kügelchen knetete. »Käthe hier lebte seit Jahren im Kloster Marienthron in Nimbschen bei Grimma, und sie hat sich entschlossen, meinem Ruf zu folgen. Sie will dem Nonnendasein entsagen und ihren Weg zu Gott in der Welt suchen.«

Burkhardt betrachtete die blasse Frau vor ihm. »Ihr seid sehr mutig.«

Blass war sie, aber nicht schüchtern. »Ach was«, erklärte Käthe resolut. »Wenn man Überzeugungen hat, benötigt es keinen Mut, diese zu beherzigen. Ich weiß ja, dass ich das Richtige tue.«

Darüber ließ sich sicher streiten. Auf jeden Fall war unerlaubtes Verlassen eines Klosters nach kirchlichem wie weltlichem Recht ein Straftatbestand. Nonnen dabei zu unterstützen, sie gar zu animieren, erst recht. Mit ganz neuem Respekt sah Burkhardt zu Doctor Luther, der scheinbar völlig gelassen eine weitere Scheibe Käse auf sein Brot legte.

»Ihr habt Euch nicht alleine dazu entschlossen.« Er wandte sich wieder an Käthe von Bora und damit dem eigentlichen Gegenstand seines Interesses zu.

»Nein.« Sie holte tief Luft und erklärte mit hocherhobenem Haupt: »Wir sind ein knappes Dutzend. Und alle gleichermaßen davon überzeugt, dass dieser Schritt der richtige war.«

»Nun, vielleicht doch nicht alle«, wandte Luther ein. »Immerhin ist ja eine von Euch nur abgereist, jedoch nicht angekommen.«

»Wie habt Ihr es gemacht? Ich meine, wie habt Ihr Eure Reise organisiert?«, fragte Burkhardt. Er wollte es wirklich wissen. Ein so riskanter Schritt erforderte sicher viel Vorbereitung.

»Nun, wir hatten von Doctor Luthers Schriften erfahren und sie uns … verschafft. Es gibt Wege«, erklärte sie, und bevor Burkhardt sie unterbrechen konnte, um sich nach diesen zu erkundigen, fuhr sie fort: »Veronika und Margarete von Zeschau zum Beispiel, zwei meiner Mitschwestern, haben einen Onkel ganz in der Nähe, Wolfgang von Zeschau …«

»Ein Freund von mir«, warf Luther ein.

»Der war Prior bei Grimmas Augustinereremiten, hat denen aber schon letztes Jahr den Rücken gekehrt und wurde Spitalmeister in St. Georg. Er hat uns die Schriften ins Kloster geschmuggelt. Und der reformatorisch gesinnte Stadtpfarrer von Grimma ebenfalls.«

»Die habt Ihr gelesen«, heimlich, wie Burkhardt annahm, »und danach beschlossen, Marienthron zu verlassen. Wie seid Ihr dabei vorgegangen?«

Käthe von Bora warf Luther erneut einen Blick zu, und der nickte auffordernd.

»Wir haben Doctor Luther einen Brief geschrieben, und er hat versprochen, uns zu helfen.«

»Das war gar nicht so schwer.« Luther sprach etwas undeutlich, da er immer noch emsig kaute. »Ich bat Leonhard Koppe um Unterstützung, und er hat sie abgeholt.«

»Er ist Kaufmann, und wir lassen von ihm liefern, was wir nicht selbst herstellen können«, erläuterte Käthe, der anscheinend gar nicht auffiel, dass sie nicht in der Vergangenheitsform sprach. »Er kommt also häufiger zu uns, da war es leicht für ihn, im Kloster aufzutauchen, ohne Verdacht zu erregen.«

»Gut.« Die Details würde er später noch erfragen, im Moment waren sie nicht von Belang. »Ihr wart fast ein Dutzend, das sich mit Koppes Hilfe aus dem Staub machte, sagtet Ihr.«

Käthe warf ihm einen befremdeten Blick zu. So, wie er es gerade ausgedrückt hatte, klang es nun auch in seinen Ohren wie eine Anklage, und das tat ihm leid. Allerdings war es manchmal nützlich, einen Befragten in Wallung zu bringen. Oft gelang es, ihn so aus der Reserve zu locken.

Martin Luther tat zumindest so, als habe er nichts bemerkt. »Genau genommen handelt es sich neben Käthe von Bora um Magdalena von Staupitz, Elisabeth von Canitz, die Schwestern Veronika und Margarete von Zeschau, Loneta von Gohlis, Eva Große und Ave und Margarete von Schönfeld, ebenfalls Schwestern. Dann waren da noch Anni Oertel und Dorothee von Linnitz.«

»Die beiden sind von ihren Familien nach Nimbschen geschickt worden und waren von Anfang an nur widerstrebend dort«, erklärte Käthe zögernd. »Bei uns anderen kam die kritische Haltung erst später. Anni hat bereits das Gelübde abgelegt, aber bei Dorothee war von vorneherein klar, dass sie nur auf unbestimmte Zeit als Gast im Kloster leben sollte.«

»Handelt es sich bei Dorothee um die Frau, die nicht mit Euch in Wittenberg angelangt ist?«

Käthe nickte. »Und Anni ist tot. Das ist einfach so … furchtbar.«

»Das ist es wirklich«, erklang da Margas helle Stimme vom Nebentisch, und Burkhardt fuhr zusammen. Er hatte Käthe so konzentriert gelauscht, dass er gar nicht mehr wahrgenommen hatte, was sonst noch um ihn herum geschah.

Marga lächelte in die Runde, als sei es vollkommen selbstverständlich, dass sie sich in die Unterhaltung einmischte. »Deshalb ist es nun das Wichtigste, diese Dorothee rasch aufzufinden«, sagte sie. »Damit sie nicht dasselbe Schicksal ereilt wie die arme Anni.«

Katharina blickte in drei braune Augenpaare, die verblüfft die neuen Gäste musterten. Die Augen des Schützenmeisters leuchteten auf, als er Marga erkannte, und Katharina fragte sich zum tausendsten Mal, warum ihre Freundin nicht in der Lage war, dieses Leuchten als das zu nehmen, was es war: der Ausdruck reiner Freude. Die zur Folge hatte, dass Burkhardt verabsäumte, sie und Marga fortzuschicken, obwohl sie bei der Zeugenbefragung ganz sicher nichts zu suchen hatten. Als es ihm dann auffiel, war es zu spät. Mit größter Selbstverständlichkeit hatte Marga einen Stuhl herangezogen und ließ sich mit einem äußerst rhetorischen »Ich darf doch?« neben Käthe von Bora nieder, die überrumpelt ein Stückchen zur Seite rutschte und ihr Platz machte.

Ganz sachte ließ Katharina sich auf der Bank zur Rechten Luthers nieder und wartete ab.

»Es tut mir so leid, was mit Eurer Freundin geschehen ist«, sagte Marga leise und legte federleicht eine Hand auf Käthes Arm. »Gewiss habt Ihr große Angst um das verschwundene Mädchen und lebt nun in der Furcht, dass mit Dorothee dasselbe geschehen sein könnte wie mit Anni.«

»Bis jetzt habe ich mich geweigert, das Undenkbare zu denken«, erklärte Käthe unumwunden. »Aber es fällt natürlich auf, dass es gleich zwei … Unregelmäßigkeiten gibt.«

»Eurem ganzen Vorgehen haftet etwas durchaus Unregelmäßiges an.« Burkhardt Gantzer grinste in die Runde und nahm seinen Worten damit die Schärfe. »Ich möchte gerne von Euch hören, wie es weitergegangen ist. Um herauszufinden, was geschehen ist, muss ich den Ablauf kennen.«

»Genau. Da ist sicher ein Punkt, ab dem etwas auf Eurer Flucht schiefgelaufen ist«, fügte Marga an. »Diesen Punkt gilt es zu erwischen.«

Katharina lächelte sie an, sie konnte nicht anders. Es war wunderbar, zu spüren, wie ihre Freundin zu ihrem Wesen zurückfand, sie so lebhaft und begeisterungsfähig zu sehen. Offenbar brachten das Ziel, das sie im Auge hatte, und der Plan, wie sie dieses erreichen wollte, ihre Kraft zurück.

Burkhardt öffnete den Mund, und Katharina hätte zu gerne gewusst, ob er Marga dafür rügen wollte, weil sie sich so einfach einmischte. Aber er schloss ihn wieder, als Käthe ihre Hand auf die von Marga legte und die Finger mit ihren verschränkte. »Ich zerbreche mir unentwegt den Kopf über diese Frage«, bekannte sie, die haselnussbraunen Augen voller Unruhe. »Aber auch wenn ich es nur ungern zugebe, muss ich gestehen, dass ich auf der Fahrt nichts bemerkt habe. Gar nichts. Dabei hätte ich es doch sehen müssen. Etwas, das nicht so war, wie es sein sollte. Ich … ich mache mir schwere Vorhaltungen.«

»Das dürft Ihr nicht«, schaltete Katharina sich unvermittelt ein. Mit Selbstvorwürfen und deren zerstörerischer Kraft kannte sie sich aus. »Ihr wart doch nicht für Dorothee von Linnitz verantwortlich. Alle Frauen sind aus freien Stücken von Marienthron fortgegangen. Da nahm eine jede ihr eigenes Risiko auf sich.«

Käthe nickte. Und schwieg. Sie starrte auf die Tischplatte, als hätte sie etwas zu sagen, was ihr nicht über die Lippen kommen wollte.

Burkhardt erkannte das auch, glaubte Katharina. Jedenfalls ruhte sein Blick nachdenklich auf Käthe, dann wanderte er zu Marga und Katharina. Als er bemerkte, dass sie ihn beobachtete, lächelte er schwach und ergriff wieder das Wort. »Erzählt uns, was geschehen ist, nachdem Ihr mit Meister Koppe Eure Vereinbarung getroffen hattet.«

»Nun, mein alter Freund Koppe ist Ratsherr in Torgau«, erklärte Martin Luther. »Das schien mir strategisch günstig, da seine Stadt etwa in der Mitte zwischen Nimbschen und Wittenberg liegt und vom Kloster aus in wenigen Stunden zu erreichen ist. Der dortige Pfarrer Gabriel Zwilling war eingeweiht und unterstützte das Unterfangen zum Glück. Koppe nun kam zu Pferd und mit zwei Fuhrwerken nach Nimbschen …«

»Er war also nicht allein an dem gewagten Unternehmen beteiligt?«, unterbrach Burkhardt.

»Nein. Einer seiner Neffen hat ihn begleitet, er lenkte den anderen Wagen. Und Wolfgang Dommitsch war mit dabei, der genau wusste, worauf er sich einließ. Seine Stieftochter hat nämlich vor einiger Zeit denselben Entschluss gefasst und ist ihrem Kloster entlaufen. Sie heiratet im Übrigen in Kürze den ehemaligen Augustiner-Probst Nikolaus Demuth, der Amtsschöffe in Torgau wird. So hat ihr Leben eine neue Ordnung erfahren, und ich hoffe doch sehr, dass wir für unsere Marienthroner Damen etwas Ähnliches arrangieren können.« Luther tätschelte väterlich Käthe von Boras Hand, was diese ohne eine Reaktion über sich ergehen ließ.

»Jedenfalls waren wir abfahrtbereit«, berichtete sie. »Auch … Dorothee.« Sie brach ab und holte tief Luft. »Obwohl ich eigentlich abgelehnt hatte, sie mitzunehmen.«

Die beiden Köpfe neben Katharina ruckten hoch, während Doctor Luther leicht die Schultern hob. Katharina verkniff sich ein Lächeln.

Marga war die Schnellste. »Warum?«, erkundigte sie sich, ihre Finger klopften einen schnellen, nervösen Rhythmus auf die Tischplatte. »Was sprach denn dagegen?«