8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 8,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: cbj

- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche

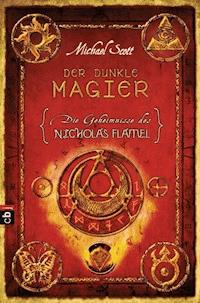

- Serie: Die Geheimnisse des Nicholas Flamel

- Sprache: Deutsch

Der dunkle Magier schlägt zurück!

Die abenteuerliche Jagd nach dem magischen Buch, mit dem allein Nicholas Flamel sich seine Unsterblichkeit erhalten kann, geht weiter! Flamel und die Zwillinge Josh und Sophie sind nun in Paris gelandet, der Geburtsstadt Flamels. Nur ist Nicholas´ Heimkehr alles andere als friedlich, denn Dr. John Dee – der dunkelste aller dunklen Magier – hat in Paris in dem skrupellosen Niccolò Machiavelli einen gefährlichen Verbündeten. Dee und Machiavelli beschwören nicht nur alle Mächte der Unterwelt, es gelingt ihnen auch noch, Josh auf ihre Seite zu ziehen und Zwietracht zwischen den Zwillingen zu säen. Höchste Zeit, dass Sophie in der zweiten magischen Kraft ausgebildet wird: der Feuermagie. Und es gibt nur einen in Paris, der sie darin ausbilden kann: der Graf von Saint-Germain – Alchemist, Abenteurer und Geheimagent!

• Der zweite Band der furiosen Fantasyreihe rund um die Geheimnisse des berühmtesten Alchemisten aller Zeiten

• Rasant wie ein Kinofilm, actionreich und unglaublich spannend

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 559

Veröffentlichungsjahr: 2010

Ähnliche

© Perry Hagopian and Jill Paganelli

DER AUTOR

Michael Scott ist einer der erfolgreichsten und profiliertesten Autoren Irlands und ein international anerkannter Fachmann für mythen- und kulturgeschichtliche Themen. Seine zahlreichen Fantasy- und Science-Fiction-Romane für Jugendliche wie für Erwachsene sind in mehr als zwanzig Ländern veröffentlicht. Seine Reihe um die »Geheimnisse des Nicholas Flamel« ist ein internationaler Bestseller. Michael Scott lebt und schreibt in Dublin.

Von Michael Scott ist bei cbj erschienen:

»Der unsterbliche Alchemyst« (Die Geheimnisse des Nicholas Flamel Band 1)»Die mächtige Zauberin« (Die Geheimnisse des Nicholas Flamel Band 3)»Der unheimliche Geisterrufer« (Die Geheimnisse des Nicholas Flamel Band 4)»Der schwarze Hexenmeister« (Die Geheimnisse des Nicholas Flamel Band 5)»Die silberne Magierin« (Die Geheimnisse des Nicholas Flamel Band 6)»Last Stories« (Die Geheimnisse des Nicholas Flamel)

Für Courtney und Piers

hoc opus, hic labor est

Ich sterbe.

Wie meine Frau Perenelle werde ich mit jedem Tag, der vergeht, ein Jahr älter. Ich brauche den Codex, Abrahams Buch der Magie, um unseren Unsterblichkeitszauber aufzufrischen. Ohne das Buch haben wir keinen Monat mehr zu leben.

Aber in einem Monat kann viel geschehen.

Dee und seine dunklen Gebieter haben Perenelle gefangen genommen. Nach so langer Zeit konnten sie sich endlich den Codex verschaffen. Aber zufrieden sein können sie nicht. Noch besitzen sie nämlich nicht das vollständige Zauberbuch. Die letzten beiden Seiten – die haben wir.

Inzwischen wissen sie, dass Sophie und Josh die in dem alten Buch erwähnten Zwillinge sind. Sie sind die Zwillinge aus Prophezeiung und Legende, umgeben mit Auren von Silber und Gold, Bruder und Schwester mit der Macht, die Welt entweder zu retten – oder sie zu vernichten. Die Kräfte des Mädchens wurden erweckt. Die des Jungen schmerzlicherweise noch nicht.

Jetzt sind wir in Paris, meiner Geburtsstadt, der Stadt, in der ich den Codex zum ersten Mal in Händen hielt und von der aus ich mich aufmachte, um ihn zu verstehen. Auf dieser Reise begegnete ich dem Älteren Geschlecht, löste das Rätsel um den Stein der Weisen und entschlüsselte schließlich das letzte Geheimnis: das der Unsterblichkeit.

Ich liebe diese Stadt. Sie birgt so viele Geheimnisse und beheimatet Erstgewesene wie Unsterbliche der menschlichen Art. Hier werde ich eine Möglichkeit finden, Joshs Kräfte zu wecken und mit Sophies Ausbildung fortzufahren.

Ich muss.

Für sie – und für die ganze Menschheit.

Aus dem Tagebuch von Nicholas Flamel, AlchemystNiedergeschrieben am heutigen Tag, Freitag, den 1. Juni, in Paris, der Stadt meiner Jugend

SAMSTAG, 2. Juni

KAPITEL EINS

Die Wohltätigkeitsauktion hatte erst weit nach Mitternacht begonnen, nachdem das Gala-Dinner beendet war. Inzwischen war es fast vier Uhr morgens und erst jetzt näherte sich die Versteigerung ihrem Ende. Auf einer digitalen Anzeigetafel hinter dem berühmten Auktionator – ein Schauspieler, der viele Jahre lang James Bond gespielt hatte – war zu lesen, dass die Gesamteinnahmen bereits über eine Million Euro betrugen.

»Stücknummer zweihundertundzehn: zwei japanische Kabuki-Masken aus dem frühen neunzehnten Jahrhundert.«

Ein aufgeregtes Flüstern ging durch den voll besetzten Raum. Die Kabuki-Masken mit Einlagen aus Jade waren der Höhepunkt der Auktion, und man erwartete, dass sie über eine halbe Million Euro einbrachten.

Der große, schlanke Mann mit dem kurz geschnittenen schneeweißen Haar war bereit, das Doppelte zu zahlen.

Niccolò Machiavelli stand etwas abseits, die Arme leicht über der Brust gekreuzt, sichtlich darauf bedacht, dass sein schwarzer, maßgeschneiderter Seidensmoking nicht zerknautscht wurde. Er hatte steingraue Augen und sein Blick glitt abschätzend über die anderen Bieter. Im Grunde waren es nur fünf, auf die er achten musste: zwei private Sammler wie er selbst, ein unbedeutendes Mitglied des europäischen Adels, ein amerikanischer Filmschauspieler, der es früher einmal zu einer gewissen kurzzeitigen Berühmtheit gebracht hatte, und ein kanadischer Antiquitätenhändler. Der Rest der Gesellschaft war entweder müde oder ihr Budget war erschöpft, oder sie wollten nicht mitbieten für die Masken, die aus irgendeinem Grund irritierend wirkten.

Machiavelli liebte Masken aller Art. Vor langer Zeit schon hatte er zu sammeln begonnen und diese beiden sollten seine Kollektion japanischer Theaterkostüme vervollständigen. Die beiden Masken hatten zuletzt 1898 in Wien zum Verkauf gestanden, aber damals war er von einem Prinzen aus dem Hause Romanow überboten worden. Machiavelli hatte geduldig gewartet. Er hatte gewusst, dass sie wieder auf den Markt kommen würden, sobald der Prinz und seine Nachkommen gestorben waren. Und er hatte gewusst, dass er immer noch da sein würde, um sie zu kaufen. Das war einer der vielen Vorteile, wenn man unsterblich war.

»Sollen wir mit einem Gebot von hunderttausend Euro beginnen?«

Machiavelli schaute hoch, fing den Blick des Auktionators auf und nickte.

Der Auktionator hatte sein Gebot erwartet und nickte seinerseits. »Monsieur Machiavelli, einer der großzügigsten Sponsoren dieser Veranstaltung, bietet einhunderttausend Euro.«

Applaus brandete auf und etliche Leute drehten sich nach ihm um und hoben ihr Glas. Niccolò dankte mit einem höflichen Lächeln.

»Höre ich einhundertundzehn?«, fragte der Auktionator.

Einer der privaten Sammler hob die Hand.

»Einhundertundzwanzig?« Der Auktionator blickte erneut zu Machiavelli hinüber, der sofort nickte.

Innerhalb der nächsten drei Minuten kamen die Gebote Schlag auf Schlag und trieben den Preis auf zweihundertfünfzigtausend Euro hinauf. Es waren nur noch drei ernsthafte Interessenten übrig: Machiavelli, der amerikanische Schauspieler und der Kanadier.

Machiavellis schmale Lippen verzogen sich zu einem seltenen Lächeln. Die Masken würden ihm gehören! Das Lächeln verging ihm allerdings, als sein Handy in seiner Smokingtasche zu vibrieren begann. Einen Augenblick lang war er versucht, es zu ignorieren – schließlich hatte er seinen Mitarbeitern strikte Anweisung gegeben, ihn nur im äußersten Notfall zu stören. Dann zog er das superschlanke Nokia heraus.

Ein Schwert pulsierte sacht auf dem LCD-Display.

Machiavellis Miene versteinerte. Schlagartig wusste er, dass er die Kabuki-Masken auch in diesem Jahrhundert nicht würde kaufen können. Er drehte sich auf dem Absatz um, verließ den Raum und drückte das Handy ans Ohr. Er hörte noch, wie hinter ihm der Hammer des Auktionators auf das Pult krachte. »Verkauft. Für zweihundertundsechzigtausend Euro.«

»Ich bin da.« Machiavelli sprach italienisch, die Sprache seiner Kindheit.

Die Verbindung war schlecht, es knackte und knisterte, dann meldete sich eine Stimme in derselben Sprache, allerdings mit englischem Akzent und in einem Dialekt, den man in Europa seit über vierhundert Jahren nicht mehr gehört hatte. »Ich brauche deine Hilfe.«

Der Mann am anderen Ende der Leitung stellte sich nicht vor. Das war auch nicht nötig, denn Machiavelli wusste, wer es war: der unsterbliche Magier Dr. John Dee, einer der mächtigsten und gefährlichsten Männer der Welt.

Niccolò Machiavelli verließ rasch das Hotel. Auf dem großen, gepflasterten Quadrat des Place du Tertre blieb er stehen und holte tief Luft. »Was kann ich für dich tun?«, fragte er vorsichtig. Er hasste Dee und wusste, dass das Gefühl auf Gegenseitigkeit beruhte. Aber sie dienten beide den Dunklen Wesen des Älteren Geschlechts, und das bedeutete, dass sie schon jahrhundertelang zur Zusammenarbeit gezwungen waren. Machiavelli war auch etwas eifersüchtig auf Dee, weil dieser jünger war als er – und man es ihm ansah. Machiavelli war 1463 in Florenz geboren und somit 64 Jahre älter als der englische Magier. In den Geschichtsbüchern stand, dass er im selben Jahr gestorben sei, in dem Dee geboren wurde, nämlich 1527.

»Flamel ist wieder in Paris.«

Machiavelli straffte die Schultern. »Seit wann?«

»Gerade angekommen. Über ein Krafttor. Ich weiß nicht, wo er herauskommt. Er kommt mit Scathach.«

Machiavellis Gesicht verzog sich zu einer hässlichen Grimasse. Das letzte Mal, als er der Kriegerprinzessin begegnet war, hatte sie ihn durch eine Tür gestoßen. Die Tür war zu gewesen, und es hatte fast einen Monat gebraucht, bis alle Splitter aus seinem Rücken entfernt waren.

»Außerdem haben sie zwei Humani-Kinder dabei. Amerikaner«, sagte Dee. Seine Stimme kam mal laut und mal leise über die transatlantische Verbindung. »Zwillinge«, fügte er hinzu.

»Sag das noch einmal.«

»Zwillinge«, schnaubte Dee. »Mit Auren aus reinem Gold und Silber. Du weißt, was das bedeutet.«

»Ja«, murmelte Machiavelli. Es bedeutete Ärger.

Wieder knackte es, dann fuhr Dee fort: »Hekate hat die Kräfte des Mädchens geweckt, bevor sie mitsamt ihrem Schattenreich unterging.«

Machiavelli überdachte die Situation kurz. »Ohne Ausbildung stellt das Mädchen keine Gefahr dar«, befand er. Und nach einem erleichterten Atemzug fügte er hinzu: »Höchstens für sich selbst und die Menschen in ihrer direkten Umgebung.«

»Flamel ist mit dem Mädchen nach Ojai gefahren, wo die Hexe von Endor sie in der Luftmagie unterrichtet hat.«

»Du hast doch sicher versucht, das zu unterbinden?« Ein spöttischer Unterton lag in Machiavellis Stimme.

»Versucht, ja. Aber ich bin gescheitert«, gab Dee grimmig zu. »Das Mädchen besitzt einiges an Wissen, hat aber noch keine Übung.«

»Was soll ich tun?«, fragte Machiavelli vorsichtig, obwohl er bereits eine sehr gute Idee hatte.

»Finde Flamel und die Zwillinge«, schnaubte Dee. »Und nimm sie gefangen. Bring Scathach um, wenn du kannst. Ich verlasse gerade Ojai, aber bis ich in Paris bin, dauert es vierzehn oder fünfzehn Stunden.«

»Was ist mit dem Krafttor?«, wollte Machiavelli wissen.

»Zerstört von der Hexe von Endor. Und mich hat sie auch beinahe umgebracht. Ich hatte Glück, dass ich mit ein paar Schnittwunden und Kratzern davonkam«, erwiderte Dee und beendete dann das Gespräch, ohne sich zu verabschieden.

Niccolò Machiavelli klappte sein Handy zu und tippte sich damit an die Unterlippe. Irgendwie bezweifelte er, dass Dee Glück gehabt hatte. Hätte die Hexe von Endor seinen Tod gewollt, wäre nicht einmal der legendäre Dr. John Dee davongekommen.

Machiavelli drehte sich um und ging über den Platz dorthin, wo sein Fahrer seit Stunden mit dem Wagen wartete. Wenn Flamel, Scathach und die amerikanischen Zwillinge über ein Krafttor nach Paris gekommen waren, gab es nur wenige Plätze in der Stadt, wo sie gelandet sein konnten. Es sollte nicht allzu schwierig sein, sie zu finden und gefangen zu nehmen.

Falls er es in dieser Nacht noch schaffte, hatte er jede Menge Zeit, sich mit seinen Gefangenen zu befassen, bevor Dee dazukam.

Machiavelli lächelte. Er würde nur wenige Stunden brauchen, und in dieser Zeit würden sie ihm alles sagen, was sie wussten. Ein halbes Jahrtausend auf dieser Erde hatte Niccolò Machiavelli gelehrt, außerordentlich überzeugend aufzutreten.

KAPITEL ZWEI

Josh Newman streckte rasch die Hand aus, um sich an der kalten Mauer abzustützen.

Was war da gerade passiert?

Eben noch hatte er im kalifornischen Ojai im Laden der Hexe von Endor gestanden. Seine Schwester Sophie, Scathach und der Mann, von dem er inzwischen wusste, dass es Nicholas Flamel war, hatten im Spiegel gestanden und von drinnen zu ihm herausgeschaut. Dann war Sophie aus dem Spiegel getreten, hatte ihn an der Hand genommen und hineingezogen. Er hatte die Augen fest zugekniffen, gespürt, wie etwas Eiskaltes über seine Haut strich und wie sich die Härchen in seinem Nacken aufstellten. Als er jetzt die Augen wieder öffnete, stand er in einem kleinen Lagerraum – zumindest sah es so aus. Farbeimer, ausziehbare Leitern, Tonscherben und ein Bündel Kleider mit Farbspritzern standen und lagen vor einem großen, ziemlich gewöhnlich wirkenden, schmutzigen Spiegel, der an der Wand befestigt war. Eine einzelne schwache Glühbirne beleuchtete den Raum.

»Was ist passiert?«, wollte er fragen, doch seine Stimme gehorchte ihm nicht. Er schluckte und versuchte es noch einmal: »Was ist passiert? Wo sind wir?«

»Wir sind in Paris«, antwortete Nicholas Flamel gut gelaunt und wischte sich die staubigen Hände an der schwarzen Jeans ab. »In der Stadt, in der ich geboren wurde.«

»Paris?«, flüsterte Josh. Er hatte schon ein »Unmöglich!« auf den Lippen, doch langsam begann er zu begreifen, dass das Wort keine Bedeutung mehr hatte. »Wie das?«, fragte er deshalb nur. »Sophie?« Er schaute seine Zwillingsschwester an, doch die hatte das Ohr an die einzige Tür gepresst, die aus dem Raum führte, und lauschte angestrengt. Sie machte eine abwehrende Handbewegung. Josh schaute Scathach an, doch die rothaarige Kriegerin hatte beide Hände über den Mund gelegt und schüttelte nur den Kopf. Sie sah aus, als müsse sie sich gleich übergeben. »Wie sind wir hierhergekommen?«, fragte Josh schließlich Nicholas Flamel, den legendären Alchemysten.

»Über diese Erde ziehen sich jede Menge unsichtbare Kraftlinien«, erklärte der. »Dort, wo zwei oder mehrere solcher Linien sich kreuzen, ist ein Tor.« Zur Demonstration kreuzte er die Zeigefinger. »Heutzutage sind sie sehr, sehr selten, doch in vorgeschichtlicher Zeit benutzte das Ältere Geschlecht sie häufig, um innerhalb von Sekunden von einer Seite der Erde auf die andere zu gelangen – genau wie wir gerade. Die Hexe hat das Tor in Ojai geöffnet und jetzt sind wir hier in Paris gelandet.«

»Krafttore – wie ich sie hasse!«, murmelte Scatty. Selbst bei dem schwachen Licht sah man, dass sie ganz grün im Gesicht war. »Warst du jemals seekrank?«, fragte sie.

Josh schüttelte den Kopf. »Noch nie.«

Sophie richtete sich auf. »Lügner! Josh wird schon in einem Swimmingpool seekrank.« Sie grinste und legte das Ohr wieder an die Tür.

»Seekrank. Genauso fühlt es sich an. Nur schlimmer.«

Sophie hob den Kopf und schaute den Alchemysten an. »Hast du eine Ahnung, wo in Paris wir hier sind?«

»In irgendeinem alten Gemäuer«, meinte Flamel. Er stellte sich neben sie und legte ebenfalls das Ohr an die Tür.

Sophie trat einen Schritt zurück. »Ich bin mir da nicht so sicher«, sagte sie zögernd.

»Was spricht dagegen?« Josh schaute sich in dem kleinen, voll gestellten Raum um. Wenn das nicht nach altem Gemäuer aussah …

Sophie schüttelte den Kopf. »Ich weiß auch nicht … Es fühlt sich einfach nicht so schrecklich alt an.« Sie legte die Hand auf die Mauer, zog sie aber sofort wieder zurück.

»Stimmt etwas nicht?«, fragte Josh im Flüsterton.

Sophie legte erneut die Handfläche an die Wand. »Ich höre Stimmen, Lieder und etwas, das wie Orgelmusik klingt.«

Josh zuckte mit den Schultern. »Ich höre nichts.« Er hielt abrupt inne, weil ihm bewusst wurde, wie groß der Unterschied zwischen ihm und seiner Zwillingsschwester war. Hekate hatte Sophies magisches Potenzial geweckt, sodass sie jetzt mehr als empfindlich auf Licht und Geräusche reagierte und auch ihr Geruchs-, Tast- und Geschmackssinn ungewöhnlich ausgeprägt waren.

»Aber ich.« Sophie nahm die Hand von der Wand und sofort wurden die Geräusche in ihrem Kopf leiser.

»Du hörst Geistergeräusche«, erklärte Flamel. »Geräusche, die das Gebäude aufgenommen hat und die jetzt in seinen Mauern gespeichert sind.«

»Wir sind in einer Kirche«, sagte Sophie bestimmt. Dann runzelte sie die Stirn. »Sie ist neu … modern, spätes neunzehntes, frühes zwanzigstes Jahrhundert. Aber sie wurde über den Resten eines viel, viel älteren Bauwerks errichtet.«

Flamel stand an der Tür und schaute sie über die Schulter hinweg an. Im fahlen Licht der Glühbirne waren seine Züge plötzlich kantig, die Augen lagen tief in ihren Höhlen. »In Paris gibt es viele Kirchen«, sagte er, »aber wie ich meine, nur eine, auf die diese Beschreibung zutrifft.« Er griff nach der Türklinke.

»Moment mal«, mischte sich Josh rasch ein, »meinst du nicht, es könnte hier eine Alarmanlage geben?«

»Ach wo«, erwiderte Flamel leichthin, »wer würde denn eine Alarmanlage in den Abstellraum einer Kirche einbauen?« Er öffnete die Tür.

Sofort begann eine Sirene zu heulen und rote Alarmlampen fingen an zu blinken.

Scatty seufzte. »Hast du mir nicht eingeschärft, ich solle bis zehn zählen, bevor ich mich bewege, mich umsehen, bevor ich losstürme, und erst einmal genau die Lage sondieren?«

Nicholas schüttelte den Kopf über seinen dummen Fehler. »Ich werde wahrscheinlich alt«, erwiderte er. Doch für langatmige Entschuldigungen war jetzt keine Zeit. »Nichts wie raus hier«, rief er über den Lärm hinweg und lief den Gang hinunter. Sophie und Josh folgten ihm dicht auf den Fersen. Scatty übernahm die Nachhut; sie war im Moment nicht ganz so schnell wie sonst und grummelte bei jedem Schritt vor sich hin.

Sie befanden sich in einem schmalen Korridor, an dessen Ende wieder eine Tür war. Ohne zu zögern, drückte Flamel sie auf – und sofort schrillte die nächste Sirene los. Er wandte sich nach links und stand in einem riesigen Raum, in dem es nach altem Weihrauch, Bohnerwachs und Kerzen roch. Reihen von ewigen Lichtern warfen ein warmes Licht auf Wände und Boden und ließen zusammen mit den Alarmleuchten eine riesige Doppeltür erkennen, über der »Sortie«, »Ausgang«, stand. Flamel lief darauf zu.

»Nicht anfassen …«, begann Josh, doch Nicholas griff schon nach der Klinke und zog daran.

Ein dritter Alarm heulte los und über der Tür blinkte ein rotes Licht.

»Ich hab doch gesagt, nicht anfassen«, murmelte Josh.

»Das verstehe ich nicht – warum ist sie nicht offen?«, rief Flamel. »Diese Kirche ist immer offen.« Er schaute sich um. »Wo sind denn die Leute alle? Wie spät ist es eigentlich?«

»Wie lange dauert es, um über ein Krafttor von einem Ort zum anderen zu gelangen?«, fragte Sophie.

»Wenige Augenblicke.«

»Und du bist sicher, dass wir in Paris sind, in Frankreich?«

»Absolut.«

Sophie schaute auf ihre Uhr und rechnete kurz. »Der Zeitunterschied zwischen Paris und Ojai beträgt neun Stunden, richtig?«

Flamel nickte.

»Dann ist es hier ungefähr vier Uhr morgens. Deshalb ist die Kirche geschlossen.«

»Die Polizei ist sicher schon unterwegs«, meinte Scatty düster. Sie griff nach ihrem Nunchaku. »Ich hasse es, wenn mir schlecht ist und ich kämpfen muss.«

»Wie geht es jetzt weiter?«, wollte Josh wissen.

»Ich könnte versuchen, die Tür mit Luftmagie zu sprengen«, schlug Sophie zögernd vor. Sie war sich nicht sicher, ob sie nach so kurzer Zeit schon wieder genügend Energie hatte, um den Wind zu wecken. Sie hatte ihre neuen magischen Kräfte eingesetzt, um gegen die Untoten in Ojai zu kämpfen, und die Anstrengung hatte sie völlig ausgelaugt.

»Das verbiete ich dir!«, rief Flamel. In dem pulsierenden Licht leuchtete sein Gesicht in regelmäßigen Abständen rot auf. Er drehte sich um und zeigte über etliche Bankreihen auf einen kunstvoll gestalteten Altar aus weißem Marmor. Kerzenlicht ließ ein blau-goldenes Mosaik in der Kuppel darüber erahnen. »Das ist ein nationales Baudenkmal. Ich lasse nicht zu, dass du es zerstörst.«

»Wo sind wir?«, fragten die Zwillinge wie aus einem Mund und sahen sich um. Jetzt, wo ihre Augen sich an das Dämmerlicht gewöhnt hatten, erkannten sie kleine Seitenaltäre, Statuen in Nischen und reihenweise Kerzen. Sie erkannten Säulen, die hoch aufragten in das Dunkel über ihren Köpfen. Das Gebäude war riesig.

»Das«, verkündete Flamel stolz, »ist die Basilika Sacré-Cœur.«

Niccolò Machiavelli saß auf der Rückbank seiner Limousine, tippte Koordinaten in seinen Laptop und beobachtete, wie eine Karte von Paris mit hoher Auflösung auf dem Monitor erschien. Paris ist eine unwahrscheinlich alte Stadt. Die erste Besiedlung reicht über 2000 Jahre zurück, doch bereits davor hatten schon Generationen von Menschen auf der Insel in der Seine gelebt. Und wie viele der ältesten Städte der Erde war auch Paris am Schnittpunkt mehrerer Kraftlinien gegründet worden.

Machiavelli drückte auf eine Taste und ein Netz von Kraftlinien legte sich über die Stadt. Er wusste, dass er nach einer Linie suchen musste, die mit den USA verbunden war. Nachdem er alle anderen Linien ausgeblendet hatte, blieben noch sechs Möglichkeiten übrig. Mit einem perfekt manikürten Fingernagel fuhr er zwei Linien nach, die direkt von der Westküste Amerikas nach Paris führten. Eine endete an der Kathedrale von Notre Dame, die andere in der etwas neueren, aber nicht weniger berühmten Basilika Sacré-Cœur auf dem Montmartre.

Welche Linie hatte Flamel wohl benutzt?

Plötzlich heulten mehrere Sirenen durch die Nacht. Machiavelli drückte den Knopf für den elektrischen Fensterheber und die getönte Scheibe senkte sich mit leisem Sirren ab. Frische Nachtluft strömte in den Wagen. In der Ferne, über den Dächern auf der anderen Seite des Place du Tertre, tauchten die Lampen um Sacré-Cœur den beeindruckenden Kuppelbau wie immer in grellweißes Licht. Doch nun blinkten auch rote Lampen, die Alarm anzeigten, um die Kirche herum auf.

Dort also.

Machiavellis Lächeln war grausam. Er öffnete ein Programm auf seinem Laptop und wartete, während die Festplatte surrte. Enter Password. Seine Finger flogen nur so über die Tastatur, als er eintippte: Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio. Kein Mensch würde dieses Passwort je knacken. Es war der Titel eines seiner weniger bekannten Bücher.

Ein Textdokument erschien auf dem Bildschirm. Es war in einer Kombination aus Latein, Griechisch und Italienisch geschrieben. Früher mussten die Magier ihre Zauberformeln und Beschwörungen in Büchern niederschreiben, den »Grimoires«, wie diese nicht zu entziffernden Zauberbücher genannt wurden. Machiavelli hatte sich immer der neuesten Technologie bedient und so hatte er seit einiger Zeit seine Formeln auf der Festplatte.

Jetzt brauchte er sich nur noch etwas einfallen zu lassen, mit dem er Flamel und seine Freunde auf Trab halten konnte, bis er seine Leute herbeordert hatte.

Josh hob mit einem Ruck den Kopf. »Ich höre Polizeisirenen.«

»Zwölf Polizeiautos sind auf dem Weg hierher«, bestätigte Sophie. Sie hatte den Kopf zur Seite geneigt, die Augen geschlossen und lauschte.

»Zwölf? Woher willst du denn das wissen?«

Sophie schaute ihren Zwillingsbruder an. »Ich kann den Standort der einzelnen Sirenen ausmachen.«

»Du kannst sie unterscheiden?«, fragte er. Von Neuem staunte er über die unendlich geschärften Sinne seiner Schwester.

»Jede einzelne«, erwiderte sie.

»Wir dürfen der Polizei nicht in die Hände fallen«, unterbrach Flamel sie in scharfem Ton. »Wir haben weder Pässe noch eine Erklärung für unser Hiersein. Wir müssen verschwinden!«

»Wie?«, fragten die Zwillinge gleichzeitig.

Flamel rieb sich das Kinn. »Es muss noch einen anderen Eingang geben …«, begann er – und hielt abrupt inne. Seine Nasenflügel bebten.

Josh sah, dass auch Sophie und Scatty auf etwas reagierten, das er nicht riechen konnte. »Was … was gibt’s?«, fragte er. Dann plötzlich stieg ihm ein Hauch von Stallmist in die Nase, ein Geruch, den er mit Zoo verband.

»Ärger«, antwortete Scathach, schob das Nunchaku in den Gürtel und zog ihre Schwerter aus den Scheiden. »Ganz gewaltigen Ärger.«

KAPITEL DREI

Was ist los?«, wollte Josh endlich wissen. Er schaute sich um. Der Geruch war intensiver geworden, muffig und herb und fast vertraut …

»Schlange«, sagte Sophie und zog tief die Luft ein. »Es riecht nach Schlange.«

Josh drehte es fast den Magen um. Schlangen! Warum ausgerechnet Schlangen? Er hatte panische Angst vor Schlangen – auch wenn er das nie zugeben würde, schon gar nicht vor seiner Schwester. »Schlangen …«, begann er, doch seine Stimme kam hoch und gepresst heraus. Er hustete und versuchte es noch einmal: »Wo?«, fragte er und blickte sich verzweifelt um. Im Geist sah er sie schon überall, wie sie unter den Kirchenbänken hervorkrochen, an den Pfeilern herabschlängelten und sich von den Leuchtern fallen ließen.

Sophie runzelte die Stirn. »Ich höre keine … Ich kann sie nur riechen.« Ihre Nasenflügel bebten, als sie tief die Luft einzog. »Nein, es ist nur eine …«

»Was du da riechst, ist tatsächlich eine Schlange, aber eine auf zwei Beinen«, fauchte Scatty. »Du riechst den üblen Gestank von Niccolò Machiavelli.«

Flamel kniete vor dem gewaltigen Haupteingang der Basilika auf dem Boden und strich mit den Händen über die Türschlösser. Grüne Rauchkringel stiegen von seinen Fingern auf. »Machiavelli«, schnaubte er. »Dee hat offenbar keine Zeit vergeudet und sofort seine Verbündeten informiert.«

»Ihr erkennt am Geruch, wer es ist?«, fragte Josh. Solche Phänomene überraschten und verwirrten ihn immer noch.

»Jede Person hat einen ganz bestimmten magischen Geruch«, erklärte Scatty, die sich mit dem Rücken zur Tür schützend vor den Alchemysten gestellt hatte. »Ihr beide riecht nach Vanille und Orangen, Nicholas nach Pfefferminze …«

»Und Dee roch nach faulen Eiern«, ergänzte Sophie.

»Schwefel«, sagte Josh.

»Sehr passend für Dr. Dee«, meinte Scatty trocken. Ihr Kopf ging ständig hin und her, weil sie vor allem die dunklen Ecken im Schatten der Statuen beobachtete. »Und Machiavelli riecht nach Schlange. Ebenfalls passend.«

»Wer ist er?«, wollte Josh wissen. Er hatte das Gefühl, als sollte er den Namen kennen; fast war ihm, als hätte er ihn schon einmal gehört. »Ein Freund von Dee?«

»Machiavelli ist ein Unsterblicher, der sich mit den Dunklen des Älteren Geschlechts verbündet hat«, erklärte Scatty. »Aber er ist kein Freund von Dee, auch wenn sie auf derselben Seite kämpfen. Machiavelli ist älter als der Magier, unendlich gefährlicher und zweifellos cleverer. Ich hätte ihn umbringen sollen, als ich die Gelegenheit dazu hatte«, fügte sie bitter hinzu. »Die letzten fünfhundert Jahre hat er damit verbracht, die europäische Politik zu beeinflussen, als Marionettenspieler, der im Verborgenen arbeitet. Das Letzte, was ich von ihm gehört habe, war, dass er zum obersten Chef der DGSE, der Direction Générale de la Sécurité Extérieure ernannt wurde.«

»Ist das eine Bank?«, fragte Josh.

Auf Scattys Gesicht erschien ein winziges Lächeln, bei dem ihre überlangen Vampirzähne zu sehen waren. »Es heißt so viel wie ›Oberstes Gremium für außenpolitische Sicherheit‹ und ist der französische Geheimdienst.«

»Der Geheimdienst! Na, super!«, meinte Josh sarkastisch.

»Der Gestank wird intensiver«, stellte Sophie fest. Mit ihren neu geweckten Sinnen nahm sie ihn sehr bewusst wahr. Sie konzentrierte sich und ließ etwas von ihrer Kraft in ihre Aura fließen, die daraufhin als unheimlicher Lichtkranz um sie herum aufstrahlte. Glänzende silberne Fäden knisterten in ihrem blonden Haar und ihre Augen wurden kurz zu spiegelnden Silbermünzen.

Fast unbewusst trat Josh einen Schritt zurück, weg von seiner Schwester. Er hatte sie schon einmal so gesehen und sie hatte ihm Angst gemacht.

»Das bedeutet, dass er ganz in der Nähe ist. Er wirkt irgendeinen Zauber«, sagte Scatty. »Nicholas …?«

»Ich brauche noch eine Minute.« Flamels Fingerspitzen glühten smaragdgrün; Rauch stieg von ihnen auf, als er ein Muster um das Schloss herum in die Luft zeichnete. Ein lautes Knacken war im Schloss zu hören, doch als der Alchemyst die Klinke herunterdrückte, tat sich nichts. »Vielleicht brauche ich doch etwas länger als eine Minute.«

»Zu spät«, flüsterte Josh und zeigte Richtung Altar. »Da vorne ist etwas.«

Am anderen Ende der Basilika waren die in Reihen angeordneten Kerzen ausgegangen. Es war, als wehte eine Brise, die keiner spüren konnte, durch den Gang und löschte im Vorbeistreichen die runden Nachtlichter und auch die dickeren ewigen Lichter. In der Luft blieben Schwaden von grauweißem Rauch hängen. Mit einem Mal wurde der Geruch von Kerzenwachs intensiver, sehr, sehr viel intensiver. Fast überdeckte er den Schlangengestank.

»Ich kann nichts mehr sehen …«, begann Josh.

»Da!«, rief Sophie.

Das Wesen, das sich von den kalten Steinplatten erhob, erinnerte nur ganz entfernt an einen Menschen. Es war größer als ein Mensch, breit und unförmig, ein gallertartiges weißes Gebilde. Der Kopf, der direkt auf breiten Schultern saß, schien lediglich angedeutet. Augen, Nase oder Mund waren nicht zu erkennen. Während Sophie es beobachtete, lösten sich mit einem schmatzenden Geräusch zwei gewaltige Arme vom Rumpf und bildeten handähnliche Anhängsel aus.

»Ein Golem!«, rief Sophie entsetzt. »Ein Wachsgolem!« Sie streckte rasch die Hand aus und ihre Aura loderte auf. Eiskalter Wind strömte aus ihren Fingerspitzen. Er sollte das Wesen zurücktreiben, doch die weiße, wächserne Haut ihres Gegners kräuselte sich nur in dem Luftstrom.

»Seht zu, dass Nicholas nichts passiert!«, mahnte Scathach und machte einen Satz nach vorn. Ihre beiden Schwerter durchschnitten die Luft und drangen in das Wesen ein – allerdings ohne erkennbare Wirkung. Das weiche Wachs umschloss die Schwerter, und die Kriegerin musste ihre ganze Kraft aufwenden, um ihre Waffen wieder herausziehen zu können. Sie führte den nächsten Hieb und Wachsspäne flogen durch die Luft. Das Wesen schlug nach ihr, und als sie dem gewaltigen Schlag mit einem Satz nach hinten auswich, musste sie ihre Schwerter in dem Wachswesen stecken lassen. Eine mächtige Faust krachte in den Boden zu ihren Füßen und weiße Wachskügelchen spritzten in alle Richtungen.

Josh packte einen der hölzernen Klappstühle, die vor dem Andenken-Verkaufsstand im hinteren Teil der Kirche aufgestapelt waren. Er hielt den Stuhl an zwei Beinen und schwang ihn gegen die Brust der Kreatur – wo er stecken blieb. Als die Wachsgestalt sich Josh zuwandte, wurde dem Jungen der Stuhl aus den Händen gerissen. Er packte den nächsten, rannte um die Kreatur herum und schlug von hinten auf sie ein. Der Stuhl zerbrach auf ihren Schultern, und die Holzsplitter, die sich zur Hälfte in sie hineingebohrt hatten, ragten wie Stachelschweinstacheln heraus.

Sophie stand stocksteif da. Verzweifelt versuchte sie, sich an ein paar Zauber der Luftmagie zu erinnern, die die Hexe von Endor ihr doch erst vor wenigen Stunden beigebracht hatte. Die Hexe hatte gesagt, dieser Zweig der Elementemagie sei von allen der stärkste – und Sophie hatte selbst gesehen, was sie in Ojai mit Dees Armee der Untoten gemacht hatte. Doch im Moment hatte sie leider nicht die geringste Ahnung, was gegen das Wachsmonster vor ihr funktionieren könnte. Sie wusste, wie man einen kleinen Wirbelsturm erzeugt, aber im Innenraum der Basilika konnte sie das nicht wagen.

»Nicholas!«, rief Scatty. Da ihre Schwerter in dem Wachsmann steckten, hatte die Kriegerin ihr Nunchaku-Set hervorgeholt – zwei durch eine kurze Kette miteinander verbundene Holzstäbe – und griff jetzt damit an. Die Stäbe hinterließen tiefe Dellen im Wachs, etwas anderes bewirkten sie aber offenbar nicht. Ein besonders kraftvoll ausgeführter Schlag ließ das polierte Holz des einen Stabes in der Seite des Ungeheuers versinken. Als die Wachskreatur sich Josh zuwandte, wurde Scatty der zweite Holzstab aus der Hand gerissen und sie drehte sich ein paar Mal um sich selbst.

Eine Hand, an der alle Finger bis auf den Daumen miteinander verbunden waren, sodass sie aussah wie der Fäustling eines Riesen, packte Josh an der Schulter und drückte zu. Der Schmerz war unvorstellbar und zwang ihn sofort in die Knie.

»Josh!«, rief Sophie, und ihr Schrei hallte als Echo von den Wänden der gewaltigen Kirche wider.

Josh versuchte, die Hand wegzuschieben, doch das Wachs war zu glatt und seine Finger versanken in der weißen Masse. Warmes Wachs begann, aus der Hand der Kreatur zu fließen, legte sich um seine Schulter und floss hinunter auf seine Brust. Er bekam kaum noch Luft.

»Josh, duck dich!«

Sophie packte einen der Holzstühle und ließ ihn durch die Luft sausen. Er pfiff so dicht über den Kopf ihres Bruders hinweg, dass der Luftstrom seine Haare erfasste. Dann drosch Sophie den Stuhl mit aller Kraft – Kante voraus – auf den dicken Wachsarm, genau an die Stelle, an der ein Ellbogen hätte sein sollen. Der Stuhl fuhr bis zur Hälfte in den Arm und blieb dort wirkungslos stecken, aber zumindest lenkte der Angriff das Wachswesen ab und es gab Josh frei. Auf dem Boden kniend und überzogen mit einer Schicht Kerzenwachs, rang Josh nach Luft. Entsetzt sah er, wie zwei gallertartige Hände nach dem Hals seiner Schwester griffen.

In Panik schrie Sophie auf.

Josh sah, wie ihre Augen flackerten und zu silbernen Scheiben wurden. Kurz bevor die Pranken des Ungeheuers sie berührten, loderte ihre Aura weißglühend auf. Die Wachshände schmolzen und tropften auf den Boden. Sophie spreizte die Finger und drückte ihre Hände gegen die Brust des Monsters. Unter Zischen und Brutzeln versanken sie in der wächsernen Masse.

Josh, der nicht weit von Flamel entfernt auf dem Boden kauerte, hatte die Hände vors Gesicht gerissen, um seine Augen vor dem gleißenden silbernen Licht zu schützen. Durch die Finger hindurch sah er nun, wie seine Schwester noch dichter an das Wachswesen herantrat, die Aura so hell, dass es schmerzte. Eine Hitze, die für ihn nicht zu spüren war, ließ die Kreatur schmelzen und vor Sophie zusammensacken. Als das Wachs schließlich flüssig wurde und auf den Boden klatschte, fielen auch Scathachs Schwerter und das Nunchaku polternd auf den Steinboden. Nur Sekunden später folgten die Stühle beziehungsweise das, was von ihnen noch übrig war.

Sophies Aura flackerte und sie schwankte, und sofort war Josh auf den Beinen und an ihrer Seite, um sie festzuhalten.

»Mir ist schwindelig«, sagte sie mit schwerer Zunge, als sie wachsbeschmiert in seine Arme sank. Sie war kaum noch bei Bewusstsein und fühlte sich eiskalt an. Der normalerweise süße Vanilleduft ihrer Aura roch jetzt sauer.

Scatty kam angelaufen, um ihre Waffen vor dem Wachsklumpen zu retten, der jetzt einem fast ganz geschmolzenen Schneemann glich. Sie wischte die Klingen sorgfältig ab, bevor sie sie in die Scheiden zurücksteckte, die sie sich auf den Rücken geschnallt hatte. Nachdem sie die weißen Wachsschlieren auch von ihrem Nunchaku gewischt hatte, steckte sie es wieder in das Halfter an ihrem Gürtel. Dann drehte sie sich zu Sophie um. »Du hast uns gerettet«, sagte sie ernst. »Das werde ich dir nicht vergessen.«

»Ich hab’s«, sagte Flamel unvermittelt. Er trat von der Tür zurück, und Sophie, Josh und Scathach schauten zu, wie grüne Rauchkringel aus dem Schloss drangen. Der Alchemyst drückte gegen die Tür und sie ging auf. Kühle Nachtluft strömte herein und vertrieb den widerwärtig süßen Geruch des geschmolzenen Wachses.

»Du hättest uns ruhig ein bisschen helfen können«, grummelte Scatty.

Flamel grinste. Als er sich die Finger an seiner Jeans abwischte, hinterließen sie grüne Lichtspuren auf dem Stoff. »Ich wusste, dass ihr alles im Griff habt«, sagte er und verließ die Basilika. Scathach und die Zwillinge folgten.

Das Heulen der Sirenen war hier draußen noch lauter, doch der Platz direkt vor der Kirche war leer. Sacré-Cœur liegt auf einem Hügel, fast am höchsten Punkt von Paris, und von dort, wo sie standen, konnten sie die ganze Stadt überblicken. Nicholas Flamel strahlte. »Zu Hause!«

»Was haben die europäischen Magier nur mit diesen Golems?«, fragte Scatty. »Zuerst Dee und jetzt Machiavelli. Fällt ihnen gar nichts anderes mehr ein?«

Flamel blickte überrascht auf. »Das war kein Golem. Golems können nur durch einen Zauber, der an ihrem Körper gewirkt wurde, mit Leben erfüllt werden.«

Scatty nickte. »Okay. Aber was war’s denn dann?«

»Eine Tulpa.«

Überrascht riss Scatty die Augen auf. »Eine Tulpa! Ist Machiavelli so mächtig?«

»Offensichtlich.«

»Was ist eine Tulpa?«, wollte Josh von Flamel wissen, doch Sophie kam dem Alchemysten mit der Antwort zuvor, und Josh wurde wieder an die tiefe Kluft erinnert, die sich zwischen ihm und seiner Schwester aufgetan hatte.

»Ein Wesen, das allein durch die Kraft der Vorstellung, durch Willenskraft geformt und zum Leben erweckt wurde«, erklärte Sophie, als sei es das Selbstverständlichste auf der Welt.

»Genau«, bestätigte Flamel. Er atmete tief durch. »Machiavelli wusste, dass es in der Kirche Wachs geben würde. Also hat er es zum Leben erweckt.«

»Aber er muss doch auch gewusst haben, dass es uns nicht aufhalten kann, oder?«, fragte Scatty.

Nicholas trat unter dem dreibogigen Hauptportal hervor und stellte sich auf die erste der 221 Stufen, die zur Straße hinabführten. »Natürlich wusste er, dass uns so etwas nicht aufhalten kann«, erwiderte er geduldig. »Er wollte nur etwas Zeit gewinnen, sicherstellen, dass wir noch hier sind, wenn er eintrifft.« Er zeigte mit der Hand nach unten.

Auf den schmalen Straßen von Montmartre war es lebendig geworden. Eine ganze Flotte französischer Polizeiautos war angekommen. Dutzende uniformierter Gendarmen hatten sich am Fuß der Treppe versammelt und aus den schmalen Seitenstraßen kamen immer mehr dazu und bildeten einen Ring um die Kirche. Seltsamerweise hatte sich noch keiner auf den Weg nach oben gemacht.

Flamel, Scatty und die Zwillinge beachteten die Polizisten nicht. Sie starrten auf einen großen, schlanken, weißhaarigen Mann im eleganten Smoking, der langsam die weißen Stufen heraufkam. Er blieb stehen, als er sie entdeckte, lehnte sich an das eiserne Treppengeländer und hob lässig die rechte Hand.

»Lasst mich raten«, sagte Josh. »Das ist Niccolò Machiavelli.«

»Der gefährlichste Unsterbliche in ganz Europa«, ergänzte der Alchemyst. »Ja, glaub mir, gegen den ist Dee der reinste Amateur.«

KAPITEL VIER

Willkommen zurück in Paris, Alchemyst.«

Sophie und Josh zuckten zusammen. Machiavelli war noch viel zu weit entfernt, als dass sie ihn so deutlich hätten verstehen können. Merkwürdigerweise schien seine Stimme von irgendwo hinter ihnen zu kommen. Sie drehten sich beide um, erblickten über den drei Bögen des Hauptportals aber nur zwei mit Grünspan bedeckte Statuen: rechts eine Frau auf einem Pferd, die in der ausgestreckten Hand ein Schwert hielt, und links ein Mann mit einem Szepter.

»Ich habe auf dich gewartet.« Die Stimme schien von der Statue des Mannes auszugehen.

»Ein billiger Trick«, sagte Scatty verächtlich und zog Wachsstreifen von ihren Kampfstiefeln mit den Stahlkappen. »Ventrilokismus, nichts weiter.«

Sophie lächelte verlegen. »Und ich dachte schon, die Statue würde reden«, gab sie zu.

Josh begann zu lachen, hielt dann aber abrupt inne. »Wahrscheinlich würde ich mich nicht einmal wundern, wenn sie es tatsächlich täte.«

»Der gute Dr. Dee lässt grüßen.« Machiavellis Stimme hing weiterhin um sie herum in der Luft.

»Dann hat er Ojai also überlebt«, bemerkte Nicholas im Plauderton und ohne die Stimme zu heben. Groß und aufrecht stand er da und legte lässig die Hände auf den Rücken. Dabei schaute er Scatty kurz von der Seite her an. Dann begannen die Finger seiner rechten Hand, über Handfläche und Finger der linken zu tanzen.

Scatty zog die Zwillinge aus Nicholas’ Nähe und ging langsam mit ihnen unter die Portalbögen zurück. Sie stellte sich zwischen die beiden, legte ihnen die Arme um die Schultern – ihre Auren blitzten bei der Berührung silbern und golden auf – und zog ihre Köpfe zu sich her.

»Machiavelli. Der größte Lügner aller Zeiten.« Scattys Flüstern war nicht mehr als ein Hauch an ihren Ohren. »Er darf uns nicht hören.«

»Ich kann nicht behaupten, dass ich mich freue, dich zu sehen, Signor Machiavelli. Oder sollte ich zurzeit lieber Monsieur Machiavelli sagen?«, fragte der Alchemyst. Er lehnte sich an die Balustrade und schaute die weiße Treppe hinunter, an deren Fuß Machiavelli immer noch ziemlich klein wirkte.

»In diesem Jahrhundert bin ich Franzose«, erwiderte Machiavelli. »Ich liebe Paris. Es ist meine Lieblingsstadt in Europa – nach Florenz, versteht sich.«

Während Nicholas mit Machiavelli redete, behielt er die Hände weiter auf dem Rücken, sodass der andere Unsterbliche nicht sehen konnte, was er tat. Seine Finger tanzten in einem komplizierten Rhythmus.

»Wirkt er einen Zauber?«, hauchte Sophie mit Blick auf Flamels Hände.

»Nein, er redet mit mir«, erwiderte Scatty.

»Wie?«, wisperte Josh. »Magie? Telepathie?«

»Amerikanische Zeichensprache.«

Die Zwillinge warfen sich einen raschen Blick zu. »Amerikanische Zeichensprache?«, wiederholte Josh. »Er kennt die Zeichensprache. Wie das?«

»Du scheinst immer wieder zu vergessen, dass er schon eine ganze Weile auf der Welt ist«, antwortete Scathach mit einem Grinsen, das erneut ihre Eckzähne sehen ließ. »Und im achtzehnten Jahrhundert hat er mitgeholfen, die französische Zeichensprache zu entwickeln«, fügte sie lässig hinzu.

»Was sagt er?«, fragte Sophie ungeduldig. Im Wissen der Hexe fand sie nichts, das es ihr ermöglicht hätte, Flamels Zeichen zu verstehen.

Scathach runzelte die Stirn und übersetzte langsam Wort für Wort: »Sophie … brouillard … Nebel.« Sie schüttelte den Kopf. »Sophie, er bittet dich um Nebel. Das verstehe ich nicht.«

»Ich schon«, erwiderte Sophie, als ihr ein Dutzend Bilder von Nebel, Wolken und Rauch durch den Kopf schossen.

Niccolò Machiavelli blieb auf der Treppe stehen und holte tief Luft. »Meine Leute haben die gesamte Gegend umstellt«, sagte er und kam langsam weiter herauf. Er war schon leicht außer Atem und sein Herz hämmerte. Er musste endlich wieder anfangen, etwas für seine Kondition zu tun.

Die Wachstulpa zu erschaffen, hatte ihn ausgelaugt. Er hatte noch nie eine so große Tulpa gemacht und noch nie vom Rücksitz eines Wagens aus, der durch die engen, gewundenen Gassen von Montmartre jagte. Es war keine elegante Lösung gewesen, aber es war ja nur darum gegangen, Flamel und seine Begleiter in der Kirche festzuhalten, bis er da war. Und das war ihm gelungen. Jetzt war die Kirche umstellt, weitere Gendarmen waren unterwegs und er hatte sämtliche verfügbaren Agenten der Geheimpolizei herbeordert. Als Kopf der DGSE kannte seine Macht praktisch keine Grenzen und so hatte er vorsorglich auch eine Nachrichtensperre verhängt. Normalerweise war er stolz darauf, seine Gefühle vollkommen unter Kontrolle zu haben; jetzt musste er allerdings zugeben, dass er ziemlich aufgeregt war. Nicht mehr lange, und er hatte Nicholas Flamel, Scathach und die beiden Kinder in seiner Gewalt. Er würde triumphieren, wo Dee versagt hatte.

Später würde er durch jemanden in seiner Abteilung eine Geschichte an die Presse durchsickern lassen. Eine Geschichte von Dieben, die beim Versuch, in das nationale Monument einzubrechen, festgenommen worden waren. Kurz vor dem Morgengrauen – gerade rechtzeitig für die ersten Nachrichten – würde er eine zweite Geschichte in die Welt setzen, die davon erzählte, wie die verzweifelten Gefangenen ihre Bewacher überwältigt hatten und auf dem Weg zur Wache geflohen waren. Man würde sie nie mehr wiedersehen.

»Jetzt hab ich dich, Nicholas Flamel.«

Flamel stand immer noch auf der obersten Treppenstufe und steckte jetzt die Hände in die hinteren Taschen seiner verwaschenen schwarzen Jeans. »Wenn ich mich richtig erinnere, warst du gerade dabei, mein Grab zu schänden, als du diese Äußerung das letzte Mal gemacht hast.«

Machiavelli blieb abrupt stehen. »Woher weißt du das?«

Vor über 300 Jahren hatte Machiavelli mitten in der Nacht Nicholas’ und Perenelles Grab aufgebrochen, weil er wissen wollte, ob der Alchemyst und seine Frau tatsächlich tot waren, und um herauszufinden, ob sie möglicherweise mit Abrahams Buch der Magie begraben worden waren. Der Italiener war nicht wirklich überrascht gewesen, als er feststellte, dass beide Särge mit Steinen gefüllt waren.

»Perry und ich standen im Dunkeln direkt hinter dir, so dicht, dass wir dich hätten berühren können, als du die Platte von unserem Grab gehoben hast. Ich wusste, dass jemand kommen würde … Aber dass du es sein würdest, hätte ich nicht geglaubt. Und ich gebe zu, ich war enttäuscht, Niccolò«, fügte er hinzu.

Machiavelli setzte seinen Aufstieg zur Basilika fort. »Du hast mich immer für einen besseren Menschen gehalten, als ich in Wirklichkeit bin, Nicholas.«

»Ich glaube, dass in jedem von uns etwas Gutes steckt«, sagte Flamel leise. »Selbst in dir.«

»Nein, in mir nicht, Alchemyst, nicht mehr, und schon seit sehr langer Zeit nicht mehr.« Machiavelli blieb wieder stehen und wies auf die Polizisten und die schwer bewaffneten, schwarz gekleideten Männer der französischen Spezialeinheiten am Fuß der Treppe. »Jetzt komm, ergib dich. Es wird dir nichts geschehen.«

»Ich weiß gar nicht, wie viele Leute das schon zu mir gesagt haben«, erwiderte Nicholas traurig. »Und alle haben sie gelogen.«

Machiavellis Ton wurde schärfer. »Du kannst es mit mir aufnehmen oder mit Dr. Dee, aber du weißt, dass der englische Magier noch nie viel Geduld hatte.«

»Es gibt noch eine andere Möglichkeit«, sagte Flamel mit einem Schulterzucken. Seine schmalen Lippen verzogen sich zu einem Lächeln. »Ich könnte es mit keinem von euch beiden aufnehmen.« Er wandte sich kurz ab, und als er sich wieder zu Machiavelli umdrehte, ließ der Ausdruck auf seinem Gesicht den unsterblichen Italiener einen Schritt zurückweichen. Einen Augenblick lang lag etwas Uraltes und Unversöhnliches in Flamels Blick und seine Augen leuchteten in einem intensiven Smaragdgrün auf. Im Flüsterton – und für Machiavelli doch klar und deutlich zu verstehen – sagte er: »Es wäre besser, wenn wir beide uns nie mehr begegnen müssten.«

Machiavelli versuchte ein Lachen, doch es kam ziemlich heiser heraus. »Das klingt ja wie eine Drohung … Aber in deiner Lage bist du weit davon entfernt, Drohungen aussprechen zu können, glaub mir.«

»Es ist keine Drohung«, erwiderte Flamel und trat von der obersten Treppenstufe zurück, »sondern ein Versprechen.«

Die kalte, feuchte Nachtluft war plötzlich durchdrungen von einem intensiven Vanilleduft, und Niccolò Machiavelli wusste, dass sich irgendetwas höchst Unerfreuliches anbahnte.

Sophie Newman stand aufrecht da, die Augen geschlossen, Arme an den Seiten, Handflächen nach außen gekehrt. Sie holte tief Luft. Ihr Herz raste, und sie versuchte, ruhiger zu werden, damit ihre Gedanken sich frei entfalten konnten. Als die Hexe von Endor sie wie eine Mumie in Binden aus verfestigter Luft gewickelt hatte, war innerhalb von Sekunden das Wissen von Tausenden von Jahren auf das Mädchen übertragen worden. Sophie hatte sich eingebildet, sie könnte spüren, wie ihr Kopf anschwoll, als er die Erinnerungen der Hexe aufnahm. Seither hatte sie permanent Kopfschmerzen, ihr Nacken war steif und hinter den Augen pochte ein dumpfer Schmerz. Noch vor zwei Tagen war sie ein ganz normales Mädchen gewesen, das ganz normale, alltägliche Dinge im Kopf gehabt hatte: Hausaufgaben und Schulprojekte, die neuesten Songs und Videos, nette Jungs, Handynummern, Internetadressen und Blogs.

Jetzt wusste sie Dinge, die kein Mensch jemals wissen sollte.

Sophie Newman besaß das Gedächtnis der Hexe von Endor; sie wusste alles, was die Hexe gesehen und erlebt hatte, alles, was die blinde Alte im Laufe von Jahrtausenden getan hatte. Es war alles ein großes Durcheinander, eine Mischung aus Gedanken und Wünschen, Beobachtungen, Ängsten und Sehnsüchten, eine verwirrende Ansammlung bizarrer Szenen, erschreckender Bilder und unverständlicher Geräusche. Es war, als wären tausend Filme miteinander vermischt und zu einem einzigen zusammengeschnitten worden. Und mitten in diesem Wirrwarr aus Gedankenfetzen gab es Erinnerungen an zahllose Begebenheiten, bei denen die Hexe ihre ganz besondere Kraft, die Luftmagie, zum Einsatz gebracht hatte. Sophie brauchte nur ein Ereignis zu finden, bei dem die Hexe Nebel gewirkt hatte.

Nur wann und wo und wie war dieses Ereignis zu finden?

Sophie ignorierte Flamels an Machiavelli gerichtete Worte, blendete den sauren Geruch von Joshs Angst aus und das Klirren von Scathachs Schwertern und lenkte ihre Gedanken auf Nebel und Dunst.

San Francisco war oft eingehüllt in Nebel und sie hatte die Golden-Gate-Brücke schon mehr als einmal aus dichten Wolkenbänken aufragen sehen. Und erst letzten Herbst, als sie mit Josh und ihren Eltern in der St. Paul’s Kathedrale in Boston gewesen war, hatten sie beim Verlassen der Kirche festgestellt, dass sich ein feuchter Nebel über den Park auf der anderen Seite der Tremont Street gelegt hatte und man kaum noch etwas erkennen konnte. Andere Erinnerungen stiegen auf: Nebel in Glasgow; feuchte Nebelschwaden in Wien; dichter, übel riechender gelber Nebel in London.

Sophie runzelte die Stirn. Sie selbst war nie in Glasgow, Wien oder London gewesen. Aber die Hexe musste dort gewesen sein … Und folglich waren es die Erinnerungen der Hexe von Endor.

Bilder, Gedanken und Erinnerungen überlagerten und veränderten sich wie Nebelschwaden vor ihrem geistigen Auge. Und dann war plötzlich alles klar. Sophie erinnerte sich deutlich, wie sie neben jemandem gestanden hatte, der in der steifen Art des 19. Jahrhunderts gekleidet war. Sie sah den Mann vor sich, die lange Nase, die hohe Stirn und die ins Graue übergehenden Locken. Er saß an einem hohen Pult, hatte einen dicken Stapel cremefarbenes Papier vor sich und tauchte eine Schreibfeder in ein volles Tintenglas. Es dauerte einen Augenblick, bis sie begriff, dass dies keine ihrer eigenen Erinnerungen war und auch keine Szene, die sie im Fernsehen oder in einem Film gesehen hatte. Sie erinnerte sich an etwas, das die Hexe von Endor gesehen und erlebt hatte. Als sie sich dem Mann zuwandte, um ihn genauer in Augenschein zu nehmen, wurden die Erinnerungen der Hexe in ihr Bewusstsein gespült: Bei dem Mann handelte es sich um einen berühmten englischen Schriftsteller, der gerade mit der Arbeit an einem neuen Buch begann. Der Schriftsteller schaute auf und lächelte sie an, dann bewegte er die Lippen, doch kein Ton war zu hören. Als sie sich über seine Schulter beugte, sah sie, wie er in einer elegant geschwungenen Schrift schrieb: Nebel überall. Nebel stromaufwärts … Nebel stromabwärts … Vor dem Arbeitszimmer des Schriftstellers waberte dichter, undurchdringlicher Nebel wie Rauch gegen die schmutzige Fensterscheibe und verhüllte die Umgebung wie eine dicht gewebte Decke.

Und unter dem Hauptportal von Sacré-Cœur in Paris wurde die Luft kalt und feucht und es roch intensiv nach Vanille. Aus Sophies gespreizten Fingern tropfte es weiß. Die Rinnsale bildeten eine Pfütze zu ihren Füßen. Sie hatte die Augen geschlossen und sah, wie der Schriftsteller erneut die Feder in das Tintenfass tauchte und weiterschrieb: Nebel kriecht … Nebel liegt … Nebel senkt sich … Nebel dringt in die Augen und Kehlen …1

1 Charles Dickens, Bleakhaus, zitiert nach der Übersetzung von Richard Zoozmann, Insel Verlag Ffm 1988

Dichte weiße Nebelschwaden lösten sich von Sophies Fingern und ergossen sich über die Steinplatten, schoben sich übereinander wie schwerer Rauch, flossen davon in sich schlängelnden Bändern und zarten Fäden, zwischen Flamels Beinen hindurch und die Treppe hinunter, wo sie immer mehr wurden, immer dichter und immer dunkler.

Niccolò Machiavelli stand auf der Treppe, die hinaufführte zur Basilika Sacré-Cœur, und sah den Nebel die Stufen herunterfließen wie schmutzige Milch, sah, wie er immer dichter wurde und immer mehr, während er auf ihn zuwaberte, und er wusste bereits in diesem Augenblick, dass Flamel ihm wieder entwischen würde. Als der Nebel ihn erreichte, war er brusthoch, feucht und roch nach Vanille. Machiavelli atmete tief ein und nahm noch einen Geruch wahr: den von Magie.

»Erstaunlich«, sagte er, doch der Nebel dämpfte seine Stimme, verwischte den sorgfältig gepflegten französischen Akzent und ließ den härteren italienischen durchklingen.

»Lass uns in Ruhe«, dröhnte Flamels Stimme aus dem Grau.

»Das klingt schon wieder wie eine Drohung, Nicholas. Glaub mir, du hast keine Ahnung, welche Kräfte hier gegen dich angetreten sind. Deine kleinen Zaubertricks werden dich vor ihnen nicht retten können.« Machiavelli zog sein Handy hervor und drückte eine Nummer im Kurzwahlspeicher. »Zugriff! Jetzt!« Noch während er sprach, lief er die Treppe hinauf, fast geräuschlos in seinen teuren Schuhen mit den Ledersohlen, während nach ihm schwere Stiefel auf Stein knallten, als die versammelten Polizisten die Treppe stürmten.

»Ich habe sehr lange überlebt.«

Flamels Stimme kam nicht von da, wo Machiavelli sie erwartet hatte, und er blieb stehen, wandte sich nach rechts und links und versuchte, die Gestalt im Nebel auszumachen. »Die Welt hat sich weitergedreht, Nicholas«, sagte Machiavelli, »aber du dich nicht mit ihr. In Amerika bist du uns entkommen, aber hier in Europa gibt es zu viele Erstgewesene, zu viele Unsterbliche der menschlichen Art, die dich kennen. Du wirst dich nicht lange versteckt halten können. Wir werden dich finden.«

Machiavelli stürmte die letzten Stufen hinauf, die direkt zum Hauptportal führten. Hier oben war die Luft klar. Der unnatürliche Nebel begann erst auf der obersten Stufe und waberte nach unten, sodass die Kirche wie eine Insel im Wolkenmeer schwamm. Machiavelli lief in die Kirche, doch bereits im Laufen wusste er, dass er die Gesuchten dort nicht finden würde. Flamel, Scathach und die Zwillinge waren entkommen.

Fürs Erste.

Doch Paris war nicht mehr die Stadt, in der Nicholas Flamel zu Hause war; die Stadt, in der man Flamel und seine Frau einst als Fürsprecher der Armen und Kranken verehrt hatte. Die Stadt, in der Straßen nach ihnen benannt worden waren, gab es nicht mehr. Paris gehörte jetzt Machiavelli und den Dunklen des Älteren Geschlechts, denen er diente. Während er den Blick über die Stadt gleiten ließ, schwor er sich, dass er Paris für den legendären Alchemysten in eine Falle verwandeln würde – vielleicht sogar in ein Grab.

KAPITEL FÜNF

Die Geister von Alcatraz weckten Perenelle Flamel.

Sie lag reglos auf der schmalen Pritsche in der engen, eisig kalten Zelle unter dem ehemaligen Gefängnis und lauschte dem Flüstern und Gemurmel in der Dunkelheit, die sie umgab. Ein Dutzend Sprachen konnte sie verstehen, viele andere erkannte sie zumindest am Klang, doch ein paar hatte sie noch nie gehört.

Perenelle hielt die Augen geschlossen und konzentrierte sich auf die Sprachen, versuchte, einzelne Stimmen herauszufiltern, und fragte sich, ob wohl die eine oder andere dabei war, die sie kannte. Dann schoss ihr plötzlich ein Gedanke durch den Kopf: Wie war es überhaupt möglich, dass sie die Geister verstehen konnte?

Vor der Zelle saß eine Sphinx, ein Ungeheuer mit dem Körper eines Löwen, den Flügeln eines Adlers und dem Kopf einer schönen Frau. Zu den besonderen Gaben einer Sphinx gehörte die Fähigkeiten, die magische Energie eines anderen Lebewesens in sich aufzusaugen. Sie hatte Perenelle alle Energie entzogen, sie zu einer hilflosen Gefangenen in dieser entsetzlichen Zelle gemacht.

Ein winziges Lächeln umspielte Perenelles Mund, als sie sich an einem Gedanken festhielt: Sie war die siebte Tochter einer siebten Tochter, und die Fähigkeit, Geister zu hören und zu sehen, war ihr angeboren. Das hatte sie schon gekonnt, lange bevor sie gelernt hatte, ihre Aura zu verdichten und für sich nutzbar zu machen. Ihre Gabe hatte mit Magie nichts zu tun, weshalb die Sphinx auch keine Macht darüber hatte. Im Lauf der Jahrhunderte hatte Perenelle ihre magischen Fähigkeiten eingesetzt, um sich vor Geistern zu schützen, ihre Aura abzuschirmen und mit Farben zu überziehen, die sie für die Erscheinungen unsichtbar machte. Als die Sphinx ihr ihre Energie geraubt hatte, war diese Schutzhülle zusammengebrochen und sie war für die Geister wieder erkennbar geworden.

Und jetzt kamen sie.

Perenelle Flamel hatte ihren ersten Geist gesehen, als sie sieben Jahre alt gewesen war – es war der ihrer geliebten Großmutter Mamom gewesen. Sie wusste, dass man Geister nicht zu fürchten brauchte. Sie konnten einem auf die Nerven gehen, das schon, waren oft lästig und gelegentlich schlichtweg unverschämt, besaßen aber keine festen Körper. Einige unter ihnen waren inzwischen sogar so etwas wie Freunde geworden. Bestimmte Geister waren ihr im Lauf der Zeit immer wieder erschienen, hatten sich zu ihr hingezogen gefühlt, weil sie wussten, dass Perenelle sie hören, sehen oder ihnen helfen konnte. Und oft auch, dachte Perenelle, ganz einfach deshalb, weil sie einsam waren. Mamom erschien so ungefähr alle zehn Jahre, nur um zu sehen, wie es ihr ging.

Doch auch wenn sie in der realen Welt keine Körperlichkeit besaßen, waren Geister nicht machtlos.

Perenelle öffnete die Augen und konzentrierte sich auf die aus dem Fels gehauene Wand direkt vor ihren Augen. Grünliches Wasser lief daran herunter, das nach Rost und Salz roch, den beiden Substanzen, die das Gefängnis Alcatraz letztendlich zerstört hatten. Dee hatte einen Fehler gemacht, genau so, wie sie es vorausgesehen hatte. Wenn Dr. John Dee eine große Schwäche hatte, dann war es Arroganz. Offenbar dachte er, sie sei machtlos, solange sie tief im Fels unter Alcatraz gefangen war und von einer Sphinx bewacht wurde. Wie er sich doch täuschte.

Alcatraz war ein Ort voller Geister.

Und Perenelle Flamel würde ihm zeigen, welche Kräfte sie noch immer besaß.

Sie schloss die Augen wieder, entspannte sich, lauschte den Geistern von Alcatraz und begann dann, mit ihnen zu reden, ihre Stimme kaum lauter als ein gehauchtes Flüstern. Sie rief sie zu sich, damit sie sich alle um sie versammelten.

KAPITEL SECHS

Ich bin okay«, murmelte Sophie schläfrig. »Wirklich, alles in Ordnung.«

»Du siehst aber nicht so aus«, keuchte Josh mit zusammengebissenen Zähnen. Zum zweiten Mal in zwei Tagen trug er seine Zwillingsschwester, einen Arm unter ihrem Rücken, den anderen unter ihren Kniekehlen. Vorsichtig ging er die Treppe von Sacré-Cœur hinunter, immer in der Angst, Sophie fallen zu lassen. »Flamel hat doch gesagt, dass dir jedes Mal, wenn du Magie gebrauchst, etwas von deiner Energie entzogen wird«, fügte er hinzu. »Und du siehst völlig fertig aus.«

»Mit geht es gut …«, murmelte sie. »Lass mich runter.« Doch dann fielen ihr die Augen erneut zu.

Die kleine Gruppe bewegte sich fast lautlos durch den dichten, nach Vanille duftenden Nebel, Scathach vorneweg und Flamel als Schlusslicht. Um sich herum hörten sie das Trampeln von Stiefeln, das Klirren von Waffen und die gedämpften Kommandos der französischen Polizisten und Spezialeinheiten, die die Treppe hinaufhasteten. Einige der Männer kamen ihnen gefährlich nahe, und Josh musste sich zweimal ducken, als eine uniformierte Gestalt vorbeirannte.

Plötzlich tauchte Scathach vor ihm aus dem Nebel auf, den kurzen, kräftigen Zeigefinger auf die Lippen gepresst. Wassertropfen hingen in ihrem roten Haar und ihre helle Haut wirkte noch blasser als sonst. Sie wies mit ihrem kunstvoll geschnitzten Nunchaku-Set nach rechts. In den Nebel kam Bewegung und plötzlich stand ein Gendarm fast direkt vor ihnen. Wassertröpfchen glitzerten auf seiner dunklen Uniform, und wenn sie die Hand ausgestreckt hätten, hätten sie ihn berühren können. Hinter ihm erkannte Josh einige französische Polizisten, die sich um etwas geschart hatten, das aussah wie ein altmodisches Karussell. Sie schauten alle nach oben, und Josh hörte immer wieder dasselbe, leise gemurmelte Wort: brouillard. Er wusste, dass sie sich über den seltsamen Nebel unterhielten, der sich plötzlich um die Kirche gelegt hatte. Der Gendarm hielt seine Dienstpistole in der Hand. Der Lauf zeigte zum Himmel, doch der Finger war am Abzug, und Josh wurde wieder daran erinnert, in welcher Gefahr sie schwebten. Die Gefahr ging nicht nur von Flamels nicht menschlichen und übermenschlichen Feinden aus, sondern auch von diesen nur allzu menschlichen Gegnern.

Sie gingen vielleicht noch ein Dutzend Stufen hinunter … da hörte der Nebel plötzlich auf. Gerade eben hatte Josh seine Schwester noch durch dichte milchige Schwaden getragen; jetzt stand er, als sei er durch einen Vorhang getreten, gegenüber einer winzigen Kunstgalerie, einem Café und einem Andenkenladen. Er drehte sich um und schaute auf die dichte Nebelwand. Die Polizisten waren kaum mehr als verschwommene Formen in der gelblich weißen Masse.

Scathach und Flamel traten aus dem Nebel.

»Du erlaubst«, sagte Scathach und nahm Josh Sophie ab. Er wollte protestieren – Sophie war seine Zwillingsschwester, er war verantwortlich für sie –, aber er war einfach hundemüde. Krämpfe durchzogen seine Waden und die Muskeln in seinen Armen brannten. Er hatte das Gefühl, seine Schwester eine kilometerlange Treppe hinuntergetragen zu haben.

Josh schaute Scathach an; ihre grünen Augen leuchteten. »Sie erholt sich doch wieder?«

Die keltische Kriegerprinzessin öffnete den Mund, um zu antworten, doch Flamel brachte sie mit einem Kopfschütteln zum Schweigen. Er legte Josh die Hand auf die Schulter, aber der Junge schüttelte sie ab. Falls Flamel diese abwehrende Geste bemerkt hatte, ignorierte er sie. »Sie braucht lediglich Schlaf. Dass sie so kurz nach dem Schmelzen der Tulpa den Nebel entstehen ließ, hat ihr den letzten Rest ihrer Kraft geraubt«, sagte er.

»Das mit dem Nebel war deine Idee«, erwiderte Josh vorwurfsvoll.

Nicholas breitete die Arme aus. »Was hätte ich sonst tun können?«

»Ich … ich weiß es auch nicht«, musste Josh zugeben. »Aber irgendetwas hätte es sicher gegeben. Ich habe schon gesehen, wie du Speere aus grüner Energie geworfen hast.«

»Der Nebel hat es uns ermöglicht, zu entkommen, ohne jemandem zu schaden.«

»Außer Sophie«, konterte Josh bitter.

Flamel schaute ihn lange an, bevor er sich abwandte. »Gehen wir.« Er wies mit dem Kinn auf eine dunkle Seitenstraße, die steil nach unten führte, und sie folgten ihr rasch. Scathach trug Sophie ohne jede Anstrengung. Josh hatte Mühe, mit ihr Schritt zu halten, aber er würde seiner Schwester nicht von der Seite weichen.

»Wohin?«, erkundigte sich Scathach.

»Wir müssen runter von der Straße«, erwiderte Flamel leise. »Wie es aussieht, sind sämtliche Gendarmen der Stadt oben bei Sacré-Cœur. Ich habe auch Spezialeinheiten gesehen und Polizei in Zivil, vermutlich vom Geheimdienst. Sobald sie merken, dass wir nicht in der Kirche sind, riegeln sie das Gebiet wahrscheinlich großräumig ab und durchsuchen es Straße für Straße.«

Scathach lächelte kurz. »Und wir müssen zugeben: Ganz unverdächtig sehen wir nicht aus.«

»Wir müssen uns irgendwo –«, begann Nicholas Flamel.

Der Polizist, der in diesem Moment im Laufschritt um die Ecke bog, sah nicht älter aus als neunzehn. Er war groß, schlank und schlaksig, hatte rote Wangen und auf seiner Oberlippe spross der flaumig-stoppelige Beginn eines Schnauzbärtchens. Eine Hand hatte er an seinem Halfter, mit der anderen hielt er seine Mütze fest. Direkt vor ihnen kam er zum Stehen und brachte noch ein erschrockenes »He!Arrêtez!« heraus, während er versuchte, die Pistole aus dem Halfter zu ziehen.

Nicholas streckte schnell den Arm aus, und Josh sah, wie grüner Nebel um die Hand des Alchemysten waberte, bevor seine Finger über die Brust des Gendarmen strichen. Smaragdgrünes Licht blitzte um die Gestalt des Polizisten auf und ließ seine Umrisse leuchten. Dann sackte der Mann lautlos in sich zusammen.

»Was hast du getan?«, flüsterte Josh entsetzt. Er schaute den jungen Polizisten auf dem Boden an und ihm war plötzlich kalt und schlecht. »Du hast ihn … du hast ihn doch nicht … umgebracht?«

»Nein«, erwiderte Flamel müde, »ich habe nur seine Aura zu stark aufgeladen, ähnlich wie bei einem elektrischen Schock. Er wacht bald wieder auf und wird lediglich Kopfschmerzen haben.« Er legte die Fingerspitzen auf seine Stirn und massierte die Stelle über dem linken Auge. »Ich hoffe, sie sind nicht halb so schlimm wie meine«, fügte er hinzu.

»Du bist dir darüber im Klaren, dass dieser kleine Auftritt hier Machiavelli unseren Standort verraten hat, ja?«, fragte Scathach grimmig.

Ihre Nasenflügel bebten und Josh atmete tief ein. Die Luft roch intensiv nach Pfefferminze, dem unverwechselbaren Duft von Flamels Kräften.

»Was hätte ich denn machen sollen?«, wehrte Nicholas sich. »Du hattest ja die Hände voll.«

Tausende von E-Books und Hörbücher

Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.

Sie haben über uns geschrieben: