17,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 16,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Polyglott, ein Imprint von GRÄFE UND UNZER Verlag GmbH

- Kategorie: Lebensstil

- Serie: POLYGLOTT Abenteuer und Reiseberichte

- Sprache: Deutsch

Seit seiner Jugend in Mumbai ist Rajat Ubhaykar fasziniert von Indiens heimlichen Helden: den furchtlosen Truckern auf den Landstraßen und Highways des Subkontinents. Mit ihnen wollte er unterwegs sein, mit ihren Augen Indien sehen. Es wird eine 10.000 km lange, ungeplante Reise - getragen vom Enthusiasmus für sein nervenzehrendes und gefährliches Unterfangen und dem tiefen Respekt für die Menschen am Steuer, die alles am Laufen halten. Er bleibt stets staunender Beifahrer mit Gespür für starke Details und einem wachen Blick auf den gesellschaftlichen Überbau des ungezähmten Landes. Intensiver als an der Seite von Rajat Ubhaykar lässt sich Indien nicht erleben.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 323

Veröffentlichungsjahr: 2023

Ähnliche

Unsere eBooks werden auf kindle paperwhite, iBooks (iPad) und tolino vision 3 HD optimiert. Auf anderen Lesegeräten bzw. in anderen Lese-Softwares und -Apps kann es zu Verschiebungen in der Darstellung von Textelementen und Tabellen kommen, die leider nicht zu vermeiden sind. Wir bitten um Ihr Verständnis.

Impressum

© eBook: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München

© Printausgabe: 2023 GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH, Postfach 860366, 81630 München

POLYGLOTT ist eine eingetragene Marke der GRÄFE UND UNZER VERLAG GmbH

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, sowie Verbreitung durch Film, Funk, Fernsehen und Internet, durch fotomechanische Wiedergabe, Tonträger und Datenverarbeitungssysteme jeglicher Art nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags.

Autor: Rajat Ubhaykar

Redaktion und Projektmanagement: Susanne Kronester-Ritter

Lektorat: Boris Heczko

Übersetzung: Heide Horn, Christa Prummer-Lehmair, KollektivDruck-Reif

Schlusskorrektur: Ulla Thomsen

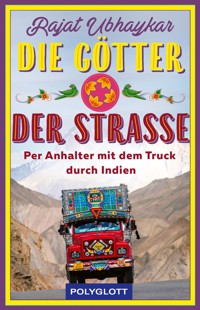

Covergestaltung: Favoritbuero, München

Kartografie: Denise Sterr

eBook-Herstellung: Evelynn Ruckdäschel

ISBN 978-3-8464-1010-3

1. Auflage 2023

GuU 4-1010 10_2023_02

Bildnachweis

Coverabbildung: AWL Images/Paul Harris; shutterstock.com/vectomart

Fotos: Ozzie Hope und Raja Ubhaykar, Anushree Rastogi, Kankanala Rahul Reddy

Die Originalausgabe ist 2019 unter dem Titel »Truck de India! A Hitchhiker’s Guide to Hindustan« bei Simon & Schuster India erschienen. www.simonandschuster.co.in

Unser E-Book enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Im Laufe der Zeit können die Adressen vereinzelt ungültig werden und/oder deren Inhalte sich ändern.

Ansprechpartner für den Anzeigenverkauf:

KV Kommunalverlag GmbH & Co. KG

MediaCenter München, Tel. 089/928 09 60

Bei Interesse an maßgeschneiderten B2B-Produkten:

Leserservice

GRÄFE UND UNZER Verlag

Grillparzerstraße 12, 81675 München

www.graefe-und-unzer.de

»Nach einer schier endlosen, bangen Woche mit einigem Hin und Her zwischen dem Trucker und mir kam der Morgen der Abreise. […] Ich konnte es kaum glauben. Mein versponnener Teenagertraum sollte nun Realität werden. Ich stand kurz vor einer Reise, deren Verlauf einzig und allein von der bedingungslosen Freundlichkeit und den unvorhersehbaren Zielorten völlig fremder Menschen abhing. Wenn alles so lief, wie ich es mir vorstellte, würde ich nie wissen, wo ich in der nächsten Nacht schlafen würde. Vielleicht schon heute.«

RAJAT UBHAYKAR

Allen Truckfahrern gewidmet, die diesen neugierigen Fremden in ihrer Mitte geduldet haben.

Nach Jahren des Kampfes stellen wir fest, dass wir eine Reise nicht unternehmen, sondern von ihr unternommen werden.

JOHN STEINBECK

Die Reise mit Charley. Auf der Suche nach Amerika

Wir sind große Kämpfer

Jeden Morgen gürten wir unsere Lenden

Um gegen Hunger und Blöße anzukämpfen

Pläne zu schmieden und zu verwerfen

gehört zu unserem täglichen Training

Unsere Taktiken sind tödlich

Wir versiegeln unsere Lippen, wenn wir die Stimme erheben sollten

Wir sterben an Durst, wenn wir ihn stillen sollten

Wir schwören, den Kampf fortzuführen, wenn wir um Brot bitten sollten

Wir bringen große Kämpfer zu Fall

Zwingen ihren Nacken unter unser Knie

Wir schuften auf den Feldern wie die Esel

Auch dann sind wir große Kämpfer

Jeden Morgen gürten wir unsere Lenden …

LAL SINGH DIL

Satthar

Prolog

»Was hast du vor?«, rief ein alter Freund ungläubig, wobei seine Augenbrauen unter dem Haarschopf verschwanden. »Hast du dir das auch wirklich gut überlegt?« Hatte ich nicht. Es war zu Beginn des Sommers. Die stickige Aprilhitze lag über Mumbai, und wir kauerten träge vor großen Gläsern Bier in unserer Lieblingskneipe. Ich würde demnächst zu einer denkbar schlecht geplanten Reise aufbrechen, deren bloße Erwähnung in höflicher Runde eifrige Interessensbekundungen hervorrief, freimütigere Zeitgenossen jedoch zu einem ungläubigen Schnauben veranlasste. Mein Projekt, wie ich es inzwischen nannte, würde darin bestehen, Indien zu erkunden, aber nicht per Auto, Motorrad, Bus oder Zug, wie es vernünftige Leute tun würden, sondern per Anhalter mit jenen, die auf Indiens Fernstraßen zu Hause sind – Indiens viel geschmähten oder, wie ein Freund mich warnte, »asozialen« Truckern.

Ich kann nicht mehr genau sagen, wie ich auf diese Idee kam. Aber ich bilde mir gerne ein, dass sie tief in meinem Innern schlummerte, seit ich zum ersten Mal eine bis zum Horizont reichende Landstraße erblickte. Diese unendliche Weite war eine ganz andere Welt als das beengende Mumbai meiner Kindheit. Ich erinnere mich daran, als wäre es gestern gewesen. Es war Anfang der 2000er-Jahre in den Sommerferien. Meine Großfamilie hatte sich in zwei Geländewagen gequetscht – vorne die Männer, in der Mitte die Frauen und wir Kinder dicht gedrängt auf der Rückbank – und fuhr von Mumbai zu unserem Heimatdorf an der Küste von Karnataka. Wir waren begeistert, denn zum ersten Mal reisten wir nicht mit dem Zug, sondern hatten Autos gemietet – ein Zeichen wachsenden Wohlstands.

Es war eine aufregende, aber auch anstrengende Fahrt, häufig unterbrochen von dringlichen, erstickten Rufen, sofort anzuhalten, weil sich jemand übergeben musste. Der Soundtrack des Hindi-Films Liebe aus heiterem Himmel lief in Dauerschleife – die einzige Kassette, die wir mitgenommen hatten –, und noch heute wird mir leicht übel, wenn ich den Song »Pyaar ki kashti mein« höre, ein Trauma, das ich nicht abschütteln kann.

Während ich gebannt aus dem Fenster starrte und der Wind mein widerspenstiges Haar zerzauste, hatte ich eine Art Erleuchtung, nämlich dass Indien größer war, als ich oder irgendjemand sonst es sich vorstellen konnte. Man musste nicht das Universum bemühen, um sich etwas Riesiges vorzustellen – Indien reichte völlig aus. Schon als Kind wurde mir beim Anblick von Indiens Vielfalt – den grünen Feldern entlang der Landstraße, den durch Luftspiegelungen hervorgerufenen schimmernden Wasserflächen auf dem Asphalt – die Bedeutungslosigkeit meines eigenen kleinen Lebens bewusst. Ich war Indien mit Haut und Haar verfallen.

Damals sah ich auch zum ersten Mal Lkws in ihrem natürlichen Umfeld. Ich erinnere mich, wie fasziniert ich von ihnen war – ihren leuchtend bunten Farben, ihrem misstönenden Hupen, das mir in den Ohren dröhnte, dem durchdringenden Geruch der hinter ihnen herwabernden Dieselabgase, den rätselhaften Sprüchen, die ich eilig zu lesen versuchte, wenn wir an ihnen vorbeizogen. In meiner kindlichen Fantasie waren Truckfahrer nicht asozial. Sie waren so frei wie der Wind und durchquerten unbekümmert unser riesiges Land. Allein die Vorstellung von ihrem Leben und der Gedanke, vielleicht eines Tages mit ihnen zu reisen – das war für mich der Stoff, aus dem große Abenteuer sind.

Fast ein Jahrzehnt sollte es dauern, bis diese unterschwellige Sehnsucht gestillt wurde. Es geschah jedoch eher unfreiwillig. 2009 wollte ich spontan mit einigen ebenso unternehmungslustigen Kommilitonen von Kanpur nach Shimla reisen. Doch nichts klappte, wie es sollte, und so strandeten wir schließlich 20 Kilometer vor Shimla am Straßenrand. Es war zehn Uhr abends, und die Kälte kroch uns in die Knochen. Öffentliche Verkehrsmittel fuhren nicht mehr. Nach zahlreichen erfolglosen Versuchen, einen Wagen anzuhalten, hatten wir uns beinahe damit abgefunden, den ganzen Weg zu Fuß zu gehen, als ein freundlicher Lastwagenfahrer, kaum älter als wir, uns einsteigen ließ und bis zur Stadt mitnahm.

Im Wagen lief Bollywood-Musik aus den Neunzigern. Während der kurzen Fahrt wechselten wir kaum ein Wort mit dem Trucker, aber nachdem er uns abgesetzt hatte, fischte ich fünfzig Rupien als wohlverdienten Lohn aus der Hosentasche. Zu meiner Überraschung lehnte er entschieden ab. »Das ist nicht nötig. Es lag auf meinem Weg«, protestierte er. Zum ersten Mal in meinem Leben hatte sich jemand geweigert, Geld anzunehmen.

Ich war fasziniert und wollte mehr über Trucker wie ihn und ihr Leben erfahren. Zurück in Kanpur durchkämmte ich das Internet nach einem Buch über Lkw-Fahrer, aber vergebens. Ich konnte es nicht fassen. Obwohl sie eine so zentrale Bedeutung für die Wirtschaft unseres Landes hatten, war erstaunlich wenig über sie geschrieben worden. Vielleicht war das der Moment, in dem sich bei mir die Idee festsetzte, einen Reisebericht zu verfassen. Wie heißt es so schön: Schreibe das Buch, das du gern lesen würdest.

In den nächsten Jahren auf dem College festigte sich mein Entschluss, denn ich hörte viel Musik von Lynyrd Skynyrd, Grateful Dead, den Allman Brothers und anderen, die die naturgegebene Freiheit des Menschen romantisierten. Songs wie »Free Bird«, »Truckin‘« und »Ramblin‘ Man« beschworen für mich den Urzustand des Menschen herauf, versetzten mich in eine Zeit, als Nomaden und Hirten den Planeten beherrschten und es normal war, von Ort zu Ort zu ziehen. Immer mehr gelangte ich zu der Überzeugung, dass Truckfahrer, die ein hartes Leben in den Schattenbereichen unserer Schreibtisch-Zivilisation führten, eine eigene Subkultur bildeten. Für mich waren sie romantische Gestalten – einsame Cowboys auf ihren stählernen Rössern. Mein im Entstehen begriffenes Projekt war jedoch nicht nur von dem sehnsüchtigen Wunsch geleitet, den erstickenden Zwängen der karriereorientierten Gesellschaft zu entfliehen, sondern auch von einem Verlangen nach Abenteuer und der Neugier darauf, was wohl in der weiten Welt jenseits meiner eigenen Blase lag.

Nach meinem Abschluss verbrachte ich ein eher frustrierendes Jahr am Schreibtisch einer Unternehmensberatung in Gurugram, brütete über Tabellenkalkulationen und änderte Schriftgrößen in PowerPoint-Präsentationen. Bis ich mich schließlich auf den Journalismus verlegte – vielleicht angetrieben von dieser Neugier aufs Vagabundenleben.

Und wieder einige Jahre später, nun ausgestattet mit dem Rüstzeug journalistischer Arbeit, fühlte ich mich bereit. Es musste bald passieren. Eine so verrückte Reise unternimmt man am besten mit Anfang zwanzig, wenn noch nicht die ganze Verantwortung des Lebens auf einem lastet.

Es gab keinen Zeitplan und höchstens eine grobe Reiseroute. Mehr war nicht möglich. Beim indischen Warenverkehr muss man aus den verschiedensten Gründen mit zahlreichen Verzögerungen rechnen, und ich wollte nicht die Hälfte der Zeit damit zubringen, mich per Telefon über unterschiedliche Verkehrslärmpegel hinweg mit Fahrern abzustimmen. Diese ganze Planung wäre total frustrierend und würde mir völlig den Spaß verderben. Ich wusste, wenn ich von dieser Reise halbwegs bei klarem Verstand zurückkehren wollte, musste ich die Dinge auf mich zukommen lassen.

Doch bevor ich tatsächlich aufbrach, galt es unzählige besorgte Fragen zu beantworten, die von allen Seiten auf mich einprasselten. Manche wollten wissen, warum ich mir ausgerechnet den Sommer als Reisezeit ausgesucht hatte. »In der Regenzeit kann ich nicht reisen, im Winter frieren mir beim Schreiben die Finger ein, deshalb Sommer«, erklärte ich. Andere fragten, wo ich schlafen würde. Und wo ich denn überhaupt meine Notdurft verrichten würde? »Keine Ahnung. Ist mir egal.«

Dennoch war mein Selbstvertrauen nicht so unerschütterlich, wie ich vorgab. Ich fragte mich, ob ich es mit meinem privilegierten Status schaffen würde, einen guten Kontakt zu den Fahrern aufzubauen. Würden sie mir von ihrem Leben erzählen? Und würde dieser Roadtrip in der glühenden Sommerhitze wirklich so romantisch werden, wie ich mir das vorstellte? Oder war das Ganze einfach nur der blanke Irrsinn? Dann war da die Frage der Sicherheit. Viele meinten: »Weißt du denn nicht, dass Lkw-Fahrer Säufer und Vergewaltiger sind?«

Nicht zuletzt waren es genau diese Vorurteile, die ich durch mein Buch ausräumen wollte. Trucker sind eine zu Unrecht geschmähte Bevölkerungsgruppe und werden von Normalbürgern als Trunkenbolde, Verkehrsrowdys und Sexmonster verteufelt. Das führt so weit, dass sich ihre Darstellung in der Popkultur darauf beschränkt, wie sie ihnen unliebsame Menschen zu Brei fahren oder heimtückisch mit Eisenstangen aufspießen. Ich hoffe, dieses Buch trägt dazu bei, sie wieder mehr als ganz normale Menschen zu zeigen – mit ihren Problemen, Überzeugungen und Hoffnungen.

Ich wollte dokumentieren, was sie auf der Straße erlebten, wenn auch vielleicht nur als Momentaufnahme des indischen Güterverkehrs. Nachdem ich die historischen Reiseberichte früherer Reisender wie Jean Baptiste Tavernier und Ibn Battuta verschlungen hatte, wollte ich erforschen, wie sich das Wesen der Reise seither verändert hatte, und mithilfe der Truckfahrer herausfinden, wie Indien tickt. Dieses Buch ist der bescheidene Versuch, die spärliche Literatur zum Thema Straße zu ergänzen. Schließlich spielt auch so etwas Banales wie der Warenfernverkehr in Indien eine Rolle in Hinblick auf Kultur, Geschichte, Gefahr und Nervenkitzel.

Außerdem faszinierte mich der kulturelle Aspekt – wenn die Lastwagenfahrer eine Subkultur verkörperten, wodurch zeichnete sich diese aus? In meiner Vorstellung unterschieden sich Trucker und Busfahrer hauptsächlich dadurch, dass der Busfahrer zum Schlafen nach Hause ging. Der Trucker fährt nicht nur auf den Straßen, er verbringt auch einen Großteil seines Lebens dort. Um Busfahrer zu werden, muss man eine Fahrprüfung bestehen. Aber um ein halbwegs anständiger Truckfahrer zu werden, benötigt man mindestens zwei Jahre Ausbildung als khalassi oder Trainee sowie mehr als drei Jahre in gebirgigem Gelände, wo der angehende Trucker in die Kunst eingeweiht wird, die Haarnadelkurven schmaler Bergstraßen zu meistern. Das deutet zweifellos auf eine ustad-chela-Tradition, einen Austausch zwischen Lehrmeister und Schüler hin. Wie genau gestaltet sich das?

Gleichzeitig würde diese Unternehmung auch wertvolle Erkenntnisse für die Wissenschaft liefern. Schließlich sind Lkw-Fahrer so etwas wie die roten Blutkörperchen unseres Landes. Sie transportieren den lebensnotwendigen Sauerstoff, sprich die Güter des täglichen Bedarfs, über die Arterien, das Straßennetz. Und doch hatte man für ihre Probleme noch keine Diagnose gestellt, ja, noch nicht einmal die Symptome dokumentiert. Unmengen von Papier werden für Kommentare über die Wirtschaft verbraucht, in denen es um Zinsen, Haushaltsdefizite und andere undurchsichtige makroökonomische Indikatoren geht. Aber was ist diese »Wirtschaft« anderes als ein Zusammenspiel unzähliger Transaktionsbeziehungen, die auf dem System gegenseitiger Akzeptanz beruhen, wenn etwa Geld den Besitzer wechselt? In diesem Sinne wollte ich die Mikroökonomie der Straßen erforschen und die menschlichen Beziehungen, auf denen sie basiert.

Ich war überzeugt, dass die Lebensrealität der Truckfahrer, ihre Erlebnisse auf der Straße, ein nützlicher Gradmesser für die wirtschaftliche Lage in unserem Land war. Ihre Erfahrungen mit den Behörden würden darüber Aufschluss geben, wie es um die Rechtsstaatlichkeit in unserem Land bestellt war. So würde man besser verstehen, was die »Logistikkosten« im ganz normalen Warenverkehr tatsächlich beinhalteten.

Im Grunde genommen war dieser Trip jedoch die Verwirklichung meines lang gehegten Traumes, so viel wie möglich von Indien zu sehen, und zwar nicht nur seine in Hochglanzbroschüren angepriesenen Schönheiten, sondern auch seine Makel und Schönheitsfehler. Indien glich für mich einer dieser Matrjoschka-Puppen, dem Sinnbild der russischen Rätselhaftigkeit, denn es bestand aus konzentrischen Sphären – Unterregionen innerhalb von Regionen, Subkulturen innerhalb von Kulturen, Untereinheiten innerhalb von Einheiten. Und daraus bezogen seine Menschen ihre Identität. Ich wollte so viel wie nur möglich davon sehen.

Meine grobe Planung sah so aus: Ich wollte von Mumbai aus per Anhalter nach Norden bis Srinagar fahren, mich dann nach Osten wenden und irgendwann Kanyakumari im äußersten Süden erreichen. Ein gewaltiges Pensum. Ich hatte keine Ahnung, wie lange diese Reise dauern und ob ich die gesamte Strecke schaffen würde. Aber das lag nun einmal in der Natur dieses Trips. Eines jedoch war mir ganz klar – ich würde mich keinesfalls zum Sklaven dieses Reiseplans machen.

Durch die Vermittlung von Freunden fand ich bald eine Mitfahrgelegenheit in einem Truck, der von Mumbai nach Delhi fahren würde. Nach einer schier endlosen, bangen Woche mit einigem Hin und Her zwischen dem Trucker und mir kam der Morgen der Abreise. Endlich zog ich los, im Rucksack die üblichen Reiseutensilien – meine Mutter hatte darauf bestanden, dass ich auch eine Tube Odomos-Mückenschutzcreme einpackte – und ein zerlesenes Exemplar von Vikram Seths Tianchi: Unterwegs in China und Tibet, das Geschenk eines Freundes.

Ich konnte es kaum glauben. Mein versponnener Teenagertraum sollte nun Realität werden. Ich stand kurz vor einer Reise, deren Verlauf einzig und allein von der bedingungslosen Freundlichkeit und den unvorhersehbaren Zielorten völlig fremder Menschen abhing. Wenn alles so lief, wie ich es mir vorstellte, würde ich nie wissen, wo ich in der nächsten Nacht schlafen würde. Vielleicht schon heute.

TEIL EINSSEX, DROGEN UND NOMADEN VON MUMBAI NACH SRINAGAR

Unterwegs mit dem König der Straße

Ich sitze im Truck. Ohne Bitte um göttlichen Beistand oder ein kurzes Ritual schiebt sich der riesige Sattelzug vorsichtig rückwärts hinaus auf die Hauptstraße von Bhiwandi. Shyam tritt aufs Gaspedal, bringt das motorisierte Ungeheuer zum Schnurren – und schon geht es los, hinein in den Sonnenuntergang, Richtung Delhi und weiter!

Nervosität und Vorfreude lassen mein Herz höher schlagen. Es ist eine Fahrt ins Ungewisse, die vor mir liegende Straße erscheint mir wie ein Zwischenort, eine geheimnisvolle Grauzone. Doch was für mich ein verrücktes Abenteuer bedeutet, ist für Shyam ein ganz normaler Arbeitstag.

Die Fahrerkabine bietet Platz für fünf Personen; sie ist geräumiger, als es von außen den Anschein hat. Im Grunde ist es eine riesige Couch auf Rädern, unterteilt von der Mittelkonsole mit der Gangschaltung und geschmückt mit religiösen Bildnissen: einem cartoonhaft wirkenden Foto von Sai Baba und Postern der Götter Shiva, Lakshmi, Sarasvati und Ganesha. In der Mitte des Armaturenbretts befindet sich sogar ein Einsatz für Räucherstäbchen, die jeden Abend vor Sonnenuntergang gewissenhaft entzündet werden. Über den Lüftungsschlitz an der Windschutzscheibe ist eine mit einem nassen Lappen umwickelte Wasserflasche aus Plastik geklemmt. Shyam erklärt mir, dass der Fahrtwind das Wasser kühl hält. Ziemlich clever, denke ich.

Sonnenlicht strömt durch die Windschutzscheibe, durchflutet die Kabine mit den weichen Goldtönen der tief stehenden Sonne. Der Fahrer Karnail Singh alias Shyam ist 45 Jahre alt, ein hochgewachsener, schweigsamer Mann aus Kangra im Bundesstaat Himachal Pradesh. Er trägt ein verblichenes kariertes Hemd und eine graue Nylonhose, in seinem rechten Ohr glänzt ein Ohrring. Sein würdevolles Auftreten, die aufrechte Haltung und die ehrlichen Augen flößen mir Vertrauen ein, und wenn er lächelt, erhellt sich sein ganzes Gesicht.

Der Truck hat eine erstaunliche Vielfalt an Gütern geladen, darunter Möbel, Schuhe und Motorteile. Shyam bezeichnet die Fracht als »Paket-Maal«. Seit seiner letzten Tour nach Delhi wird er von dem quirligen Rajinder begleitet, ehemaliger Lkw-Fahrer, jetzt Mechaniker, leidenschaftlicher Geschichtenerzähler, Mädchen für alles und treuer Freund in einem. Rajinder ist eine richtige Plaudertasche. Seine Anekdoten zeichnen sich durch einen unklaren Anfang, einen Mittelteil mit vielen Windungen und ein abruptes, unglaubwürdiges Ende aus. Und in mir – einem Autor auf der Suche nach Geschichten vom Leben auf den Straßen – hat er ein dankbares Opfer gefunden.

Was einem an Bhiwandi sofort auffällt, ist der Staub. Metropolen wie Mumbai definieren sich durch die erfolgreiche Tilgung von Staub. Sie werden errichtet, indem man den Schmutz zubetoniert, ihn durch Beton in die Knie zwingt. In Bhiwandi sind die Straßen nur schmale asphaltierte Streifen, kaum erkennbar in dem Staub, den der Wind mit sich trägt.

Es heißt, Bhiwandi wurde von muslimischen Webern gegründet, die nach dem Indischen Aufstand von 1857 gegen die Kolonialherrschaft der Britischen Ostindien-Kompanie hierherflohen. Bis vor Kurzem war Bhiwandi ein unscheinbarer Außenposten Mumbais, bekannt für seine Textilindustrie – und lokale Aufstände. Doch im Lauf des letzten Jahrzehnts haben die unberechenbaren Kräfte des Technologiemarktes die Stadt in ihrer jetzigen Ausprägung geformt.

Durch die rasante Zunahme des Onlinehandels wurde Bhiwandi zum Warenlager Mumbais, was auch seiner vorteilhaften Lage zu verdanken ist – die Stadt befindet sich knapp außerhalb von Mumbais Oktroi-Zone, in der höhere Steuersätze gelten, und direkt an der Kreuzung der National Highways 3 und 8, die nach Nashik beziehungsweise Gujarat führen und weiter nach Agra und Delhi. So verschwanden die Reisfelder unter riesigen, hochautomatisierten Distributionszentren für Onlinehändler wie Amazon und Flipkart. Als Einwohner von Mumbai kann man davon ausgehen, dass alles, was man online ordert, vor der Zustellung mit dem Staub von Bhiwandi in Berührung gekommen ist.

Doch für Shyam bedeutet Bhiwandi nur Diebstähle, Morde und dadagiri, Bandenkriminalität. »Über Nacht kann deine gesamte maal aus dem Lagerhaus verschwinden. Die hiesigen Gangs haben sich auf solche Einbrüche spezialisiert. Sie kommen sogar im Lieferwagen«, sagt er. Wir sind erst wenige Meter über die mit Schlaglöchern übersäte Straße geholpert, als uns auch schon ein Polizist anhält und 400 Rupien für die Erlaubnis verlangt, mit einem Schwerfahrzeug vor neun Uhr abends in die Innenstadt zu fahren. »Zufahrtsgebühr«, erläutert Rajinder. Am Stadtrand parken viele Lkws, die auf die Nacht warten, um sich die 400 Rupien zu sparen. Shyam findet das sinnlos. Am Ende geben die Fahrer während der Wartezeit genauso viel Geld für Essen, Tabak und Trinken aus.

Bald erreichen wir die erste Mautstelle. Ein hijra (Transgender) in einem leuchtend orangefarbenen salwar kameez – einer Pumphose mit Tunika, wie sie meist von Frauen getragen wird – steht direkt neben dem Kassenhäuschen und schwatzt den Truckfahrern mit Wünschen für eine gute Fahrt zehn Rupien ab. »Das bringt dua«, flüstert mir Rajinder zu.

In diesem Fall hätte man keinen besseren Ort finden können, um dua, Segen, feilzubieten. Bhiwandi ist der letzte Knotenpunkt des Highway zwischen Mumbai und Delhi, über den 40 Prozent von Indiens Verkehr fließen und der wichtige Wirtschaftszentren wie Ahmedabad, Surat und Jaipur verbindet. Wie geschaffen, um die Dünnhäutigkeit der Trucker vor dem Wagnis einer neuen Fahrt auszunutzen und damit schnelles Geld zu machen. Mit offizieller Genehmigung der Behörden, wie ich hinzufügen muss. Die Mikroökonomie des Staates Indien kann nämlich in der Praxis durchaus inklusiv sein. Man scheut sich nicht, transidenten Menschen Teilhabe zu gewähren, wenn dabei für alle Seiten etwas herausspringt. In Patna engagierten Finanzbeamte Transgender, die gegen eine Provision von vier Prozent säumige Ladenbesitzer zu Steuernachzahlungen bewegen sollten.

Wir fahren an einer Ingenieurschule vorbei. Rajinder verrenkt sich den Hals nach den Collegemädchen, labt sich noch einmal an ihrem Anblick vor der langen, einsamen Tour. Shyam jedoch hat den Blick fest auf die Straße gerichtet. Er strahlt nicht nur eine beinahe königliche Würde aus, sondern auch eine natürliche und doch liebevolle Autorität, was zu dem hinten auf dem Truck aufgemalten Titel »König der Straße« passt.

Vor allem aber ist sein Musikgeschmack einwandfrei. Unsere Fahrt beginnt mit hämmernden Trucker-Songs aus dem Punjab über verlorene Liebe, das Unterwegssein auf der Straße und das Sich-zu-Tode-trinken – eine Litanei, getränkt in billigen desi daru, Whisky und Rum. Danach folgen ghazals, die man alle mit dem Satz »Eigentlich mag ich Alkohol gar nicht so, ich trinke nur, um meine Sorgen zu vergessen« zusammenfassen kann – einer Zeile aus einem düsteren Song voller Todessehnsucht von Sagar, laut Shyam ein populärer Sänger im Punjab und in Himachal Pradesh.

Interessanterweise bezeichnet sich Shyam als Abstinenzler. Und man sieht es ihm auch an, sein Teint ist bemerkenswert frisch, und er wirkt jünger als 45. Rajinder teilt seine Vorbehalte gegen Alkohol nicht. Er bezeichnet sich als trockenen Alkoholiker, der jedoch immer noch gelegentlich trinkt. Er ist ein schmächtiger Mann, der Inbegriff des unterentwickelten, mangelernährten mazdoor (Gelegenheitsarbeiter). Sein Hemd ist so schmutzig, dass die ursprüngliche Farbe nicht mehr zu erkennen ist.

Stolz betont Rajinder, dass er sich mit schierer Willenskraft am Leben hält. Dieser Stolz birgt etwas Selbstzerstörerisches, ist aber unentbehrlich, um die grausamen Bedingungen des Arbeiterlebens zu überstehen, vor allem in Indiens informellem Sektor. Rajinder behauptet, tagelang ohne Schlaf auszukommen. Um sein Durchhaltevermögen zu beweisen, kündigt er an, diese Nacht nicht zu schlafen. Shyam quittiert es mit einem ungläubigen Lachen.

Es ist schon dunkel, als wir den Grenzübergang zum Bundesstaat Gujarat erreichen. Mehr als eine Stunde müssen wir warten, bis wir an der Reihe sind. Der Schweiß rinnt uns übers Gesicht. Als wir endlich die Kontrollstelle anfahren, fällt mir auf, dass überall Überwachungskameras hängen; sie sollen es den Beamten erschweren, Schmiergelder zu kassieren. Also werden die Lkw-Fahrer aus dem Sichtfeld der Kameras zu einer Stelle auf dem Parkplatz gewunken, wo die Beamten diskret 100 Rupien als symbolisches Schmiergeld einstecken können.

In Gujarat sind die Highways so glatt und eben, dass ich an die seelenlose Effizienz der Autobahnen in der westlichen Welt denken muss. Das grelle Licht der Straßenlampen und der Scheinwerfer überholender und entgegenkommender Fahrzeuge erinnern an das Flutlicht in einem Fußballstadion, und ich bin wie geblendet.

Doch dann, kurz vor Bharuch, wo der Fluss Narmada ins Meer mündet, geraten wir in einen schier endlosen Stau. Shyam erklärt mir, dass sich der sechsspurige Highway an der Brücke über die Narmada, einem Relikt aus Kolonialzeiten, auf zwei Fahrspuren verengt. Das Ergebnis ist ein gigantisches Verkehrschaos, das zwölf Kilometer bis nach Ankleshwar zurückreicht. Außerdem wird der Schwerverkehr über eine separate neue Brücke geleitet, was bedeutet, dass es für unseren Lkw wegen des Umwegs noch einmal länger dauern wird.

»Und wo sind wir genau?«, frage ich, Schlimmes ahnend.

»Bei Ankleshwar.«

Zwölf Kilometer in diesem Stau. Ich mache mich auf eine lange Wartezeit gefasst.

Zur Ablenkung halte ich mich an die Musik. Shyam hat zu alten klassischen Hindisongs von Lata Mangeshkar, Kishore Kumar und Mohammed Rafi gewechselt. Und Rajinder redet unermüdlich weiter. »Ich bin in Patiala im Punjab geboren«, erzählt er. »In der Gemeinschaft der Prajapati. Wir sind Töpfer, gehören zur Kaste der Handwerker, werden aber als rein angesehen. Selbst die pandits, brahmanische Gelehrte, haben ihr Tongeschirr bei uns gekauft. Allerdings lebe ich jetzt schon seit 25 Jahren in Delhi. Die Sache ist die, ich bin mit fünfzehn, sechzehn von zu Hause abgehauen, nach einem Streit mit meinen Eltern. Ich weiß nicht mal mehr, worum es da ging, aber ich bin 22 Jahre lang fortgeblieben. Meinen Vater habe ich erst vor sechs Jahren wiedergesehen.«

Nachdem Rajinder von zu Hause weggelaufen war, betrachtete er die Familie seines seth, Arbeitgebers, als seine eigene. »Für mich ist Kapoor seth mein bhagwan. Er hat mich immer wie einen Sohn behandelt. Aber obwohl er ein Herz aus Gold hatte, konnte er einem auch ganz schön Angst einjagen. Einmal ist ein Fahrer mit Waren meines seth getürmt, hat ihn mithilfe des Vermittlers betrogen. Mein seth und ich haben dem Mittelsmann in der Nähe seines Hauses eine Falle gestellt und ihn schließlich im Kuhmist für die Biogasanlage aufgespürt. Der seth schloss ihn in einen Keller ein, steckte ihm den Lauf einer Pistole in den Mund und befahl ihm, die Waren zurückzugeben, sonst würde er es bereuen.«

Diesen eher düsteren Exkursen zum Trotz zeigt Rajinder eine liebenswerte, kindliche Neugier, vor allem in Bezug auf die Wissenschaft. Er fragt mich Dinge wie: Warum ist es in Amerika Nacht, wenn es in Indien Morgen ist? Wie entsteht eine Sonnenfinsternis? Er behauptet sogar, gerne den Discovery Channel zu schauen, wenn er Gelegenheit dazu hat.

Inzwischen höre ich nur noch mit halbem Ohr zu; ein beträchtlicher Teil meiner Aufmerksamkeit gilt ungewollt meinem knurrenden Magen. Zum Glück beschließt Shyam kurz darauf, an einem dhaba, einem kleinen Restaurant nicht weit vom Highway, einen Stopp einzulegen.

Das Restaurant ist ziemlich weitläufig, überall stehen charpoys, traditionelle indische Bettgestelle, über die Bretter gelegt sind, sodass sie als Sitzgelegenheit und Tisch in einem dienen. Wasserkrüge aus Plastik und ein Teller mit Chilis und Zwiebeln sind fester Bestandteil der »Tische« und werden von Zeit zu Zeit von den Kellnern aufgefüllt. Einige Lkw-Fahrer machen sich einen Spaß daraus, sich das Wasser vom hoch erhobenen Arm in den Mund zu gießen; ich fühle mich an die Fluten des Ganges erinnert, die laut der Legende aus Shivas Dreadlocks fließen.

Bei vielen dieser dhabas, vor allem in Gujarat, läuft das Geschäft schleppend. Früher befanden sie sich in bester Lage direkt am Highway. Doch der zunehmende Bau von Hochstraßen hat sie vom Verkehr abgeschnitten. Jetzt brausen Autos und Lkws gleichgültig über sie hinweg. Nur Stammgäste machen sich die Mühe, die Abfahrt zum dhaba zu nehmen. Einer davon ist Shyam.

Das Essen, das uns serviert wird, ist frisch zubereitet und kochend heiß. Während wir uns über dal-chawal, roti und aloo matar hermachen, tritt ein würdevoll dreinblickender sardar (Sikh) an unseren Tisch und stellt sich als Inderjit Singh vor. »Ich wollte gern Ihre Bekanntschaft machen, weil Sie so kultiviert wirken«, wendet er sich an mich. Als ich ihm erzähle, dass ich an einem Buch über Lastwagenfahrer arbeite, ruft er aus: »Sie müssen über mich schreiben! Ich habe sogar einen Bachelor in Betriebswirtschaft, fahre aber immer noch Truck. Gern hätte ich im Ausland meinen Master gemacht, aber mein Vater bestand darauf, dass ich in unser Transportunternehmen einsteige. Und dort arbeite ich nun schon seit 13 Jahren. Ich wünsche wirklich niemandem einen Vater wie meinen. Wer zwingt schon seinen einzigen Sohn, Truckfahrer zu werden? Er hatte das Geld, und trotzdem hat er mir nicht erlaubt weiterzustudieren«, sagt er betrübt, bevor er sich eilig verabschiedet. Offensichtlich umfassen die Anweisungen seines Vaters auch die pünktliche Einhaltung von Lieferterminen.

Nach dem Essen spazieren Rajinder und ich in den unbeleuchteten Hof des dhaba. Er fragt, ob ich desi daru probieren möchte. »In Gujarat herrscht Alkoholverbot, weißt du. Aber die adivasis, die Indigenen, brauen zu Hause ihren Fusel und beliefern das dhaba.« Als ich höflich ablehne, schnorrt er stattdessen eine Zigarette von mir und fragt dann unvermittelt, ob ich schon einmal einen Geist gesehen hätte. Verblüfft schüttele ich den Kopf. Er zündet sich die Zigarette an, und das Funkeln in seinen Augen verrät, dass er in der richtigen Stimmung für ein paar Gruselgeschichten ist. Ein Tribut an die hereinbrechende Dunkelheit.

In Rajinders blühender Fantasie sind die Highways Orte des Schreckens, wo grausige Unfälle einen steten Nachschub an bhoots produzieren – ruhelose Seelen, die nach Rache dürstend die Straßen heimsuchen.

»Einen Geist erkennt man vor allem daran, dass er keinen Schatten hat. Das mit den nach innen gedrehten Füßen ist Blödsinn«, stellt er nachdrücklich fest. Mittlerweile haben sich weitere Gäste des dhaba zu uns gesellt. Auch andere steuern Geschichten bei, die sie gehört haben.

»Es gab einmal einen Fahrer, der bei einem Unfall starb«, erzählt einer. »Er soll seinen eigenen Truck heimgesucht haben, weil dort noch seine blutbefleckte Geldbörse lag, in der seine Seele zurückgeblieben war. Der neue Fahrer des Wagens sah immer wieder den toten Fahrer neben sich sitzen. Der bhoot fand erst Erlösung, nachdem man die entsprechenden Rituale durchgeführt hatte.«

Einige Geschichten weisen sentimentale Wendungen auf, die sich für einen Bollywood-Film eignen würden. »In Barghat im Bundesstaat Madhya Pradesh soll ein Fahrer eine bhootni geheiratet haben«, sagt ein Mann. »Die bhootni war eine Frau, die auf dem Weg zu ihrer Hochzeit getötet worden war. Sie tauchte immer wieder im Hochzeitskleid am Highway auf und gab sich als eine entlaufene Braut aus, die eine Mitfahrgelegenheit suchte.

Eines Tages nahm ein Lkw-Fahrer sie mit. Sie unterhielten sich, er verliebte sich in sie, heiratete sie und brachte sie in sein Haus. Eine Zeitlang lebten sie glücklich und zufrieden. Doch bald begannen die Nachbarn dem jungen Fahrer von seltsamen Vorkommnissen zu berichten. Wenn er unterwegs sei, sei seine Frau wie vom Erdboden verschluckt. Nie sah man sie mit einem Nachbarn reden oder den Müll hinaustragen, niemand erhaschte auch nur einen flüchtigen Blick auf sie. Neugierig geworden beschloss der Fahrer eines Tages, sich heimlich ins Haus zurückzuschleichen. Er spähte in die Küche und sah zu seinem Entsetzen, wie ein Gerippe den Herd entfachte. In seiner Panik entfuhr ihm ein lauter Schrei. Als die bhootni merkte, dass ihr Ehemann die Wahrheit über sie herausgefunden hatte, nahm sie wieder ihre menschliche Gestalt an. Sie umarmte ihn und erklärte, dass sie ihn schon vor langer Zeit hätte töten können. Aber das wollte sie nicht, und da er sie wirklich liebte, sei sie nun erlöst. Dann löste sie sich in seinen Armen in Luft auf.«

Andere Geschichten haben einen historischen Hintergrund. Ein altgedienter Trucker mit schütterem grauen Haar und faltigem Gesicht erzählt, die Dschinns in Fatehpur Sikri hätten in der Kolonialzeit den Bau einer Bahnstrecke verhindert. Die Gleise, die die Briten tagsüber verlegten, wurden nachts von übernatürlichen Wesen ins Innere der Berge verschleppt.

Shyam ist ein Nachtmensch. Am liebsten fährt er bei Dunkelheit. Dann sind die Straßen leerer und die Polizisten weniger lästig. Er hat eine Abmachung mit einem dhaba in Rajasthan, nahe der Grenze zu Gujarat, wo er morgens eine Rast einlegen und ein paar Stunden schlafen kann. Doch offenbar ist es Rajinder ernst mit seiner Ankündigung, die ganze Nacht aufzubleiben. Er sitzt an der Beifahrertür, lässt ein Bein aus dem Fenster hängen und starrt in die Nacht hinaus. Ich kämpfe gegen den Schlaf an, indem ich auf die weißen Fahrbahnstreifen blicke, die hinter uns von der Finsternis verschluckt werden.

Immer noch läuft Musik. Rafi, Lata und Asha. Ein Truck mit der Aufschrift »Gemüse-Express« braust an uns vorbei. Ich frage Rajinder, warum der Lkw »Express« genannt wird. »Weil diese Gemüselaster mit ihrer frischen Ware für den Markt die schnellsten Trucks sind. Wie der Nachtzug Rajdhani-Express schaffen sie es, die Strecke zwischen Delhi und Mumbai in einem Rutsch zurückzulegen. Die Fahrer essen sogar im Truck. Da sie keine Zeit für eine Pause haben, wartet jemand in der Nähe von Udaipur mit warmem Essen auf sie. Während der eine isst, fährt der andere. Und sie bekommen vom Spediteur 64 000 Rupien fürs Tanken, nicht nur 32 000 wie wir, denn wenn der Truck pünktlich am Zielort sein soll, können sie nicht spritsparend fahren. Für diese harte Arbeit kriegen sie am Ende zusätzlich einen Bonus: zwischen 3000 und 5000 Rupien. Ganz schön viel Geld, wenn man so darüber nachdenkt.«

Im Gegensatz zu dem gut beleuchteten Streckenabschnitt zwischen Surat und Ahmedabad sind die Straßen im Norden Gujarats viel dunkler und einsamer. Ich frage mich, ob hier vielleicht nachts irgendwelche finsteren Gestalten auf der Lauer liegen. Die Unterhaltung ist verstummt, und ich habe das Bedürfnis, die Stille zu füllen. »Rajinder bhai, bist du schon einmal Straßenräubern begegnet?«, frage ich.

Die Antwort kommt prompt. »Na klar. Aber zuerst will ich dir erklären, mit welchen Tricks die Räuber vorgehen. Anfänger streuen üblicherweise Nägel auf die Straße. Andere sind da cleverer. Sie verkleiden sich als Sanitäter, drängen sich mit ihrem Krankenwagen vor den Lkw und zwingen ihn anzuhalten. Dann erleichtern sie den Fahrer um sein Bargeld. Und vor ungefähr 15 Jahren gab es Fälle, da holten sich die falschen Sanitäter nicht nur Geld. Sie kidnappten den Fahrer, sperrten ihn in den Krankenwagen, entnahmen ihm die Nieren und entsorgten die Leiche am Straßenrand. Ich hab gehört, dass man damit eine ganze Menge Geld verdienen kann.

Andere machen mit den Besitzern von dhabas gemeinsame Sache. Sie mischen dir ein Schlafmittel in den Tee, fahren hinter dir her und warten darauf, dass du müde wirst. Sobald der Lkw anhält, schlagen sie zu. In den Bergen greifen die Typen noch zu ganz anderen Methoden. Sie werfen Felsbrocken auf bergab fahrende Trucks, damit die Fahrer die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlieren, und rauben sie dann aus.

Solche Kerle sind mir auch schon mal über den Weg gelaufen. Im Dschungel bei Hasimara in Bengalen hab ich Banditen mit bloßen Händen abgewehrt. Sie versteckten sich in den Kronen der Bäume, sprangen auf vorbeifahrende Trucks und warfen die Waren an den Straßenrand. Im Gebirge von Jharkhand sprangen die Räuber auf die Lastwagen, die bergauf fuhren, und schnitten die Seile durch, damit die Ladung herunterrutschte. Hab ich alles schon erlebt.

Einmal, als ich mit einem Lkw in der Nähe von Jharia in Jharkhand war, nahmen wir eine Naxalitin mit. Natürlich wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht, dass wir eine maoistische Aktivistin an Bord hatten. Der khalassi, der mit mir unterwegs war, hielt sie für eine Prostituierte und begann anzügliche Bemerkungen zu machen. Da verlangte sie von mir, dass ich das Licht einschaltete, zog eine Knarre aus ihrem Gepäck und hielt sie dem khalassi an die Stirn. Noch nie habe ich einen so verängstigten Typen gesehen.«

Die Zeit verstreicht. Rajinders Redefluss plätschert unaufhörlich dahin, und ich nicke immer wieder ein, obwohl ich dagegen ankämpfe. Schließlich macht Shyam seine Autorität geltend: »Oye, Rajinder, lass ihn schlafen.« Und Rajinder zeigt sich gnädig.

Als ich mit einem Ruck erwache, ist es bereits acht Uhr morgens. Wir haben bei einem alten dhaba geparkt, das einem Sikh aus dem Punjab gehört, einem Bekannten von Shyam. Ich springe aus dem Truck. Neben dem dhaba befindet sich ein öffentlicher Brunnen, an dem sich viele Lkw-Fahrer – manche mehr, manche weniger ausgezogen – drängen, um sich gründlich einzuseifen und sich den Staub und Schweiß der Reise fortzuwaschen. Dabei scheinen sie nach der Devise vorzugehen, dass der Grad der Sauberkeit von der Menge des Schaums abhängt. Als ich zum Brunnen gehe, um mein Gesicht zu waschen, entdecke ich, dass auch die Seifen Allgemeingut sind – farblose Blöcke undefinierbarer Beschaffenheit, die schon durch viele Hände gegangen sind.

Wir bestellen aloo paratha. Bevor der präpubertäre Junge, der die Bestellungen aufnimmt, diese in die Küche weitergeben kann, zieht ihn plötzlich ein Mann auf seinen Schoß. Vor aller Augen kitzelt und streichelt er den Jungen im Schritt. Der protestiert halbherzig und versucht sich zu befreien, während er gleichzeitig vergnügt kreischt. So etwas scheint hier völlig normal zu sein, denn keiner der Anwesenden reagiert. Ich bin fassungslos.

Außer in den aufgeklärten Oasen hat sich die Haltung gegenüber Kindern in vielen Teilen Indiens seit dem Mittelalter kaum verändert. Sexueller Missbrauch von Minderjährigen ist erschreckende Normalität. Anders als in den USA, wo elektronische Massenmedien wie Fernsehen und Internet die Kindheit mehr oder weniger zum Verschwinden gebracht haben, scheint die Idee der Kindheit in Indien gar nicht erst ins Bewusstsein der Gesellschaft vorgedrungen zu sein.

Im Allgemeinen betrachten wir die Kindheit als eigenständigen Lebensabschnitt. Umso überraschender ist die Tatsache, dass die Kindheit erst in der Neuzeit »erfunden« wurde, um eine bestimmte Kategorie von Menschen zu bezeichnen. Vor der Erfindung des Buchdrucks und dem Aufkommen der Massenalphabetisierung wurden Kinder ab dem Alter von sieben Jahren als Erwachsene im Miniaturformat betrachtet. Sieben war das Alter, in dem sie Sprachkompetenz erworben hatten, und danach hatten sie keine Rücksicht mehr zu erwarten.

Heutzutage tut die Erwachsenenwelt ihr Bestes, um Kinder vor verstörenden Inhalten zu schützen, vor allem in Bezug auf »schambehaftete« sexuelle Themen. Die meisten dieser »Erwachsenen«-Geheimnisse werden nach und nach in kindgerecht aufbereiteten Häppchen als Teil des komplizierten Initiationsprozesses weitergegeben, den wir Erziehung nennen. Man könnte sagen, dass ohne Schule, ohne Bücher, ohne entwickeltes Schamgefühl unser Staat und unsere Gesellschaft es nicht nötig gehabt hätten, die Kindheit zu »erfinden«.

Im Mittelalter dagegen war Elternschaft weit von liebevoller Überbehütung entfernt. Die Beziehung zwischen Eltern und Kindern war, gelinde gesagt, distanziert. Es war damals nicht unüblich, seinen Nachwuchs während einer Hungersnot für wenig Geld zu verkaufen. In einem Zeitalter, das von Analphabetismus und Armut geprägt war, galten Kinder in erster Linie als nützliche wirtschaftliche Ressource. Die Kindersterblichkeit war so hoch, dass Eltern lernten, sich emotional nicht zu stark an ihre Sprösslinge zu binden.

Auch die europäische Malerei vor der Renaissance spiegelt diese Haltung wider. Auf Gemälden haben Kinder die ernsten Gesichter von Erwachsenen. Die Vorstellung von Kindern als von Natur aus unschuldigen, verletzlichen Wesen, die es vor der Sexualität zu schützen galt, wurde erst im späten 18. Jahrhundert durch den französischen Philosophen Jean-Jacques Rousseau und sein Buch Émile oder Über die Erziehung populär. Und noch später, im 19. Jahrhundert, setzte sich mit der Einführung von Bildung für alle Bevölkerungsschichten allmählich unsere heutige Einstellung durch.

Es war jedoch ein langsamer Prozess. Sogar im fortschrittlichen Großbritannien basierte die Industrielle Revolution nicht zuletzt auf der harten Arbeit von Kindern, die unter unmenschlichen Bedingungen bis zur Erschöpfung in den Fabriken schufteten. Erst im Jahr 1833 wurde die Arbeit für Kinder unter neun Jahren gesetzlich verboten.

In Indien jedoch ist die Lage der Kinder immer noch katastrophal. Hier liegen das Mittelalter und die Moderne in einem endlosen Wettstreit, und Kampfplatz ist sowohl das Individuum als auch die Gesellschaft als Ganzes. Obwohl es Gesetze gegen die Kinderarbeit gibt, führen Millionen von Kindern, nicht zuletzt auf unseren Fernstraßen, ein Leben als »kleine Erwachsene« und zeigen in ihrem Verhalten eine Direktheit und Reife, die einem das Herz zerreißt. Sie sind auch wie Erwachsene gekleidet – der Junge, der uns schließlich unser aloo paratha bringt, trägt ein kariertes Hemd und eine Polyesterhose, die sicherlich nicht aus der Kinderabteilung eines Bekleidungsgeschäfts stammen.

Shyam streckt sich auf einem charpoy aus und holt ein wenig Schlaf nach. Rajinder, der immer noch an dem Entschluss festhält, nicht zu schlafen, schlurft mit zwei halbvollen Wasserflaschen ohne Deckel auf mich zu. Mir wird schnell klar, worauf er hinauswill. Auf meine Frage, ob es hier in der Nähe eine Toilette gibt, zuckt er nur die Schultern und deutet mit dem Kopf in Richtung der Ausläufer des Aravalli-Gebirges, die sich gegenüber dem dhaba erheben.

»So ist es viel sauberer, glaub mir«, sagt er und geht voran.