1,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: BookRix

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Die Judenbuche" aus dem Jahre 1842 ist wohl das bekannteste Prosawerk der Dichterin Annette von Droste-Hülshoff (1797 - 1848). In der Form einer Kriminalgeschichte sowie Milieustudie erzählt es über einen Mord in einer Kleinstadt, der nie aufgeklärt worden ist. Das Buch dient als Lektüre im Deutschunterricht.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2019

Ähnliche

Die Judenbuche

Ein Sittengemälde aus dem gebirgichten Westfalen

BookRix GmbH & Co. KG81371 MünchenVorwort

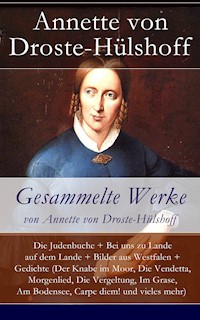

Annette von Droste-Hülshoff gilt als eine der bedeutendsten deutschsprachigen Dichterinnen. Nicht umsonst hat sie die letzte Version des 20-DM-Scheines der Bundesrepublik geziert. In erster Linie sind es ihre ausdrucksstarken Balladen, die ihr zu großer Bekanntheit verholfen haben. Die Stimmung wirkt mal veträumt, dann wieder recht schwermütig; man mag darin versinken und sich treiben lassen.

Geboren wurde sie im Januar 1797 in Westfalen auf der Burg Hülshoff geboren. Da sie als Frühchen zur Welt kam, war sie als Kind stets kränklich. Hinzu kam noch eine angeborene starke Kurzsichtigkeit, ein Umstand, der wohl wesentlich zu ihrem dichterischen Feingefühl beigetrug und sie auf für subtile sprachliche Nuancen sensibilisierte.

Infolge eines Besuchs bei ihrem in Bonn wohnhaften Cousin Clemens August von Droste-Hülshoff entwickelte sich ab 1825 eine Freundschaft mit Sibylle Mertens-Schaaffhausen. Diese hatte zur Folge, dass Annette von Droste-Hülshoff durch sie in Kontakt mit Goethes Schwiegertochter und August Wilhelm Schlegel kam. Auch begann sie einen Briefwechsel mit den Brüdern Grimm. Sie erkannte, dass sie eine ausgeprägte Begabung für die Dichtkunst besaß, doch wollte sie wegen ihres labilen gesundheitlichen Allgemeinzustandes den schützenden Schoß der Familie nicht verlassen.

Ab 1837 zählte dann auch Levin Schücking zu ihren bereichernden Kontakten. 1841 siedelte sie dann nach Meersburg an den Bodensee um. Da Schückings Mutter früh verstarb, verschaffte Annette von Droste-Hülshoff ihm einen Posten als Bibliothekar auf Schloss Meersburg. Der Austausch mit ihm war für ihr dichterisches Schaffen von großem Wert. Im Jahre 1848 verstarb sie in Meersburg, wo sie ebenfalls beigesetzt wurde.

Die Judenbuche aus dem Jahre 1842 ist ihr wohl bekanntestes Prosawerk. Es stellt sich sowohl als Kriminalgeschichte wie auch Milieustudie heraus und gewährt so einen Einblick in die Umwälzungen während der Mitte des 19. Jahrhunderts.

Die Judenbuche

Wo ist die Hand so zart, daß ohne Irren

Sie sondern mag beschränkten Hirnes Wirren,

So fest, daß ohne Zittern sie den Stein

Mag schleudern auf ein arm verkümmert Sein?

Wer wagt es, eitlen Blutes Drang zu messen,

Zu wägen jedes Wort, das unvergessen

In junge Brust die zähen Wurzeln trieb,

Des Vorurteils geheimen Seelendieb?

Du Glücklicher, geboren und gehegt

Im lichten Raum, von frommer Hand gepflegt,

Leg hin die Waagschal', nimmer dir erlaubt!

Laß ruhn den Stein – er trifft dein eignes Haupt! –

Friedrich Mergel, geboren 1738, war der einzige Sohn eines sogenannten Halbmeiers oder Grundeigentümers geringerer Klasse im Dorfe B., das, so schlecht gebaut und rauchig es sein mag, doch das Auge jedes Reisenden fesselt durch die überaus malerische Schönheit seiner Lage in der grünen Waldschlucht eines bedeutenden und geschichtlich merkwürdigen Gebirges. Das Ländchen, dem es angehörte, war damals einer jener abgeschlossenen Erdwinkel ohne Fabriken und Handel, ohne Heerstraßen, wo noch ein fremdes Gesicht Aufsehen erregte, und eine Reise von dreißig Meilen selbst den Vornehmeren zum Ulysses seiner Gegend machte – kurz, ein Fleck, wie es deren sonst so viele in Deutschland gab, mit all den Mängeln und Tugenden, all der Originalität und Beschränktheit, wie sie nur in solchen Zuständen gedeihen. Unter höchst einfachen und häufig unzulänglichen Gesetzen waren die Begriffe der Einwohner von Recht und Unrecht einigermaßen in Verwirrung geraten, oder vielmehr, es hatte sich neben dem gesetzlichen ein zweites Recht gebildet, ein Recht der öffentlichen Meinung, der Gewohnheit und der durch Vernachlässigung entstandenen Verjährung. Die Gutsbesitzer, denen die niedere Gerichtsbarkeit zustand, straften und belohnten nach ihrer in den meisten Fällen redlichen Einsicht; der Untergebene tat, was ihm ausführbar und mit einem etwas weiten Gewissen verträglich schien, und nur dem Verlierenden fiel es zuweilen ein, in alten staubichten Urkunden nachzuschlagen. Es ist schwer, jene Zeit unparteiisch ins Auge zu fassen; sie ist seit ihrem Verschwinden entweder hochmütig getadelt oder albern gelobt worden, da den, der sie erlebte, zuviel teure Erinnerungen blenden und der Spätergeborene sie nicht begreift. Soviel darf man indessen behaupten, daß die Form schwächer, der Kern fester, Vergehen häufiger, Gewissenlosigkeit seltener waren. Denn wer nach seiner Überzeugung handelt, und sei sie noch so mangelhaft, kann nie ganz zugrunde gehen, wogegen nichts seelentötender wirkt, als gegen das innere Rechtsgefühl das äußere Recht in Anspruch nehmen.

Ein Menschenschlag, unruhiger und unternehmender als alle seine Nachbarn, ließ in dem kleinen Staate, von dem wir reden, manches weit greller hervortreten als anderswo unter gleichen Umständen. Holz-und Jagdfrevel waren an der Tagesordnung, und bei den häufig vorfallenden Schlägereien hatte sich jeder selbst seines zerschlagenen Kopfes zu trösten. Da jedoch große und ergiebige Waldungen den Hauptreichtum des Landes ausmachten, ward allerdings scharf über die Forsten gewacht, aber weniger auf gesetzlichem Wege, als in stets erneuten Versuchen, Gewalt und List mit gleichen Waffen zu überbieten.