11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Nagel & Kimche

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

Von der Zeit des antiken Sizilien bis zum Erdbeben von Messina im 20. Jahrhundert: Camilleris neuer Roman erzählt von einer kostbaren und eigensinnigen Goldmünze, die ein Söldner aus Karthago im Jahr 406 vor Christus verliert. Mehr als zweitausend Jahre bleibt sie verschwunden. Im Jahr 1909 taucht die Goldmünze in einem Feld im Süden von Italien wieder auf, wandert von Hand zu Hand und bringt ihren Besitzern mal Glück, mal Unglück. Mit dem ihm eigenen Humor erzählt Altmeister Camilleri von einer abenteuerlichen Schatzsuche mit Dieben, Toten und Verdächtigen, von einem Mysterium der Archäologie und von der Schicksalhaftigkeit der Geschichte.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 103

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Nagel & Kimche eBook

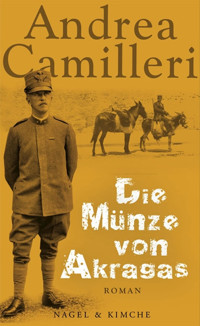

Andrea Camilleri

Die Münze von Akragas

Aus dem Italienischen von

Annette Kopetzki

Nagel & Kimche

Titel der Originalausgabe: La moneta di Akragas

© 2010 Skira, Mailand

Alle Rechte vorbehalten

© 2012 Nagel & Kimche

im Carl Hanser Verlag München

Herstellung: Andrea Mogwitz und Rainald Schwarz

Satz: Gaby Michel, Hamburg

ISBN 978-3-312-00527-7

Datenkonvertierung eBook:

Kreutzfeldt digital, Hamburg

Unser gesamtes lieferbares Programm

und viele andere Informationen finden Sie unter:

www.hanser-literaturverlage.de

Inhalt

9 Eins. Quasi eine Prämisse

19 Zwei. Der Bauer und der Arzt

29 Drei. Das Erdbeben

39 Vier. Der Unfall

49 Fünf. Cosimo verschwindet

59 Sechs. Die Entdeckung

69 Sieben. Die falsche Fährte

79 Acht. Peripetien einer Verhaftung

91 Neun. Endlich

101 Zehn. Journalisten und Anwälte

113 Elf. Der Deus ex Machina

125 Zwölf. Wie im Märchen

136 Anmerkung

138 Bibliographie

138 Bildnachweis

Eins Quasi eine Prämisse

Einen Tag vor der Wintersonnenwende fiel Akragas den Karthagern nach einer monatelangen Belagerung kurz vor Sonnenuntergang in die Hände.

Nach unserer Zeitrechnung war das im Jahr 406 v. Chr. Ein kalter, sogar ungewöhnlich frostiger Tag, doch niemand spürte die Kälte, weder die in der hitzigen Schlacht erbittert Kämpfenden, noch die in ihrer Todesangst glühenden Bürger.

Und unmittelbar nachdem jeder Widerstand aufgegeben war, brach das Plündern, Verwüsten und Abschlachten los.

Die Karthager stehen unter dem Kommando von Hannibal aus Gescon, dem Enkel von Hamilkar Gelon, welcher in Himera von den Akraganitern besiegt worden war. Eine schmachvolle Niederlage. Diese Niederlage will Hannibal rächen, indem er das mächtige Akragas vernichtet und seine Einwohner niedermetzelt.

Schon erhellen die Flammen des dem Zeus Atabyrios geweihten Tempels auf dem höchsten Hügel die Stadt; im Schein anderer haushoher Flammen zeichnet sich im Tal, unweit vom Meer, der heilige Ring der sieben großen Schutztempel ab. Akragas hat vor allem wegen des Verrats der achthundert Söldner aus Kampanien kapitulieren müssen. Sie haben sich für fünfzehn Talente an den Feind verkauft und zu anderen im Sold der Karthager stehenden kampanischen Soldaten gesellt, die vom listenreichen Himilkon angeführt werden.

Die restlichen eintausendfünfhundert Söldner im Dienst der Stadt Akragas haben sich unter dem Kommando des Spartaners Dexippos so tapfer geschlagen, dass die Karthager beschließen, ihren Mut mit dem Tod zu belohnen, der Befehl lautet, alle hinzurichten, es werden keine Gefangenen gemacht.

Kalebas konnte dem Blutbad entkommen, er weiß selbst nicht, wie, er hat sich totgestellt und ist stundenlang reglos unter einem riesigen Berg von Leichen liegengeblieben. Fast wäre er sogar im Blut seiner erstochenen Gefährten ertrunken.

Dann hat sich die blinde Zerstörungswut der Karthager auf die Erstürmung des Proserpina-Tempels konzentriert, der von den Männern von Akragas noch immer bis zum letzten Blutstropfen verteidigt wird, denn Hunderte Mädchen und junge Frauen haben sich in das Innere des Tempels geflüchtet, in der vergeblichen Hoffnung, dort grausamen Vergewaltigungen zu entrinnen.

Kalebas weiß, dass wenige Schritte von ihm entfernt einer der geheimen Eingänge zu den unterirdischen Wasservorräten liegt, er hat dort oft Wache gestanden, weil Dexippos fürchtete, ein Verräter könnte die riesigen Wannen mit Trinkwasser vergiften und der Belagerung so ein Ende bereiten.

Eines Tages ist er aus Neugier dort eingedrungen. Das war gefährlich, weil nur Befugte Zutritt haben und Verstöße sehr streng bestraft werden, weil außerdem das Netz der Tunnel, die zu den Wannen führen, sich über die Stadtmauern hinaus erstreckt und man von unvorsichtigen Eindringlingen erzählt, die sich in dem Labyrinth verirrt haben und nie mehr zurückgekehrt sind. An jenem Tag ist er bis zur mittleren Wanne gelangt, hat sich aber nicht weiter vorgewagt.

Der geheime Eingang ist eine Öffnung, die einem Mann bis zur Brust reicht, eine Art hohes, mit starken eisernen Stangen vergittertes Fenster, hinter dem man nichts als Dunkelheit sieht. Packt man die Gitterstäbe auf eine bestimmte Weise mit beiden Händen und drückt sie kräftig nach unten, geben sie allesamt nach und lassen sich dann von innen wieder einsetzen.

Zur Sicherheit wartet Kalebas noch eine Weile. Dann versucht er sich zu bewegen, doch er schafft es nicht, die langen Stunden der Bewegungslosigkeit haben ihn gelähmt. Seine Glieder schmerzen. Aber er muss handeln, jede Minute, die so vergeht, macht es schlimmer. Auf die Hände gestützt, gelingt es ihm, seinen Rücken ein paar Zentimeter zu krümmen. Mehr erlaubt das Gewicht der Leichen über ihm nicht. Doch während er kleine Bewegungen macht, spürt er nach und nach seine ganze Kraft wieder in sich erstehen wie eine halberloschene Leuchte, die wieder mit Öl gespeist wird.

Eine Stunde später ist er unter dem Haufen hervorgekrochen, hat sich im Licht eines in der Nähe brennenden Hauses seiner Kleider entledigt, die vom geronnenen Blut steif geworden sind, und sich die Toga und die Schuhe eines Bürgers von Akragas angezogen, der mit gespaltenem Schädel daliegt. Von seinen Sachen behält er nur den Dolch mit dem Gurt, die Feldflasche und das Säckchen mit den kostbaren Goldmünzen, seinem Lohn für eine lange Arbeitszeit, etwa acht jener Spannen, die wir heute Monate nennen.

Es sind eigens für diesen Zweck, als Sold für die Soldaten geprägte Münzen, auf der einen Seite sieht man einen Adler mit ausgebreiteten Flügeln und einen Hasen, auf der anderen einen Krebs und einen Fisch. Jede wiegt 1,74 Gramm in Gold, so viel wie die tägliche Ration Weizenmehl, denn in den letzten Monaten fand sich in Akragas leichter Gold zum Schmelzen als Getreide, und eine Münze entspricht dem Lohn für sechs Tage. In Kalebas’ Säckchen befinden sich achtunddreißig dieser Münzen. Während der acht Monate Belagerung hat er gerade einmal zwei für Wein und Hetären ausgegeben. Wenn der Feind gegen die Tore drängt, bleibt dir wenig Zeit für Muße und Vergnügen.

Jetzt ist er in dem unterirdischen Gang, das Gitter hat er wieder eingesetzt. Gebückt geht er durch das Dunkel, er muss zwanzig Schritte geradeaus, dann nach rechts abbiegen, sich fünf Schritte später nach links wenden und immer geradeaus weitergehen. Doch dies ist kein Stollen mehr, sondern ein ziemlich hoher und etwas abschüssiger, in den Tuffstein gegrabener Gang, gelegentlich von Fackeln erleuchtet, die in der Wand stecken.

Nach dreihundert Schritten trifft er auf eine kleine Wanne, eine Art Badebecken, das zur Klärung des Wassers dient. Er legt die Toga, die Schuhe, den Dolch, die Tasche und die Feldflasche ab und steigt hinein. Das Wasser ist kühl, augenblicklich fühlt er sich erfrischt. Er wäscht sich sorgfältig, bis er sicher ist, alle Spuren von Blut beseitigt zu haben. Rasch kleidet er sich an, trocknen wird er im Gehen. Er hat einen langen Weg vor sich.

Natürlich wäre es besser, wenn er ein Stückchen Himmel sehen könnte. In zehn Jahren Söldnerdienst hat er vieles gelernt, womit er seine Haut retten konnte, darunter auch, wie man sich an den Sternen orientiert.

Dennoch hat er keine Angst, ihn erfüllt die grundlose Gewissheit, dass es ihm irgendwie gelingen wird, den richtigen Weg aus diesem Labyrinth zu finden.

Plötzlich erkennt er, dass er die letzte Fackel hinter sich gelassen hat. Die Dunkelheit könnte ihn in die Irre führen. Er kehrt zurück, nimmt die Fackel von der Wand und setzt seinen Weg fort.

Jetzt muss er gebückt vorangehen und wird sehr müde. Aber er will nicht anhalten, er ahnt, dass die Erschöpfung Oberhand gewinnen wird, wenn er sich auf den Boden setzt, um ein paar Minuten auszuruhen. Ratten, groß wie Katzen, flitzen vor seinen Füßen über den Boden, oft streift er mit der Stirn schlafende Fledermäuse, die von der Decke herabhängen. Dann verzweigt sich der Stollen plötzlich. Kalebas weiß, dass er eine Entscheidung treffen muss, von der sein Leben abhängt. Eine Wahl, die keinen Irrtum gestattet. Er schließt die Augen, beschwört den Instinkt, der ihn schon oft gerettet hat. Nichts, kein Hinweis kommt aus seinem Inneren, er muss sich dem Zufall anvertrauen. Er öffnet die Augen und nimmt die Abzweigung nach links.

Nach gut zwanzig Schritten spürt er, dass etwas nicht stimmt, aber er weiß nicht, was. Er bleibt stehen, denkt nach. Eine Ratte huscht zwischen seinen Beinen hindurch. Jetzt hat er begriffen. In diesem Stollen gibt es keine Fledermäuse. Was kann das bedeuten? Er denkt noch einmal nach, und schließlich gibt er sich die einzig mögliche Antwort. Der Tunnel, durch den er soeben gegangen ist, führt nicht zu einem der vielen geheimen Eingänge, sondern zurück zu den Wegen ins Innere, die auf den Mittelpunkt des unterirdischen Kanalsystems zulaufen. Von dort aus müssten die Fledermäuse zu weit fliegen, um wieder ins Freie zu gelangen. Er kehrt zurück, setzt seinen Weg in dem Stollen fort, der nach rechts abbiegt. Je weiter er kommt, desto zahlreicher werden die von der Decke hängenden Fledermäuse.

Nachdem er noch eine Ewigkeit weitergegangen ist, spürt er, dass er eine andere Luft atmet. Der Modergeruch, die stickige Luft geschlossener Räume, der Schimmel sind fast völlig verschwunden, stattdessen ein schwacher, entfernter Duft nach nasser Erde und Gras. Er weitet die Nasenflügel, so sehr er kann, atmet tief ein. Nein, er irrt sich nicht.

Er geht schneller, und plötzlich hat er den ersehnten Ausgang vor sich, den auf der Außenseite dichte Macchia aus Wildkräutern verbirgt. Er hat es geschafft! Die letzten Kräfte verwendet er darauf, sich mit dem Dolch eine Bresche durch die Zweige des Gebüschs zu schlagen, dann schlüpft er ins Freie.

Er braucht nicht lang, um zu erkennen, dass er jenseits der Stadtmauern hervorgekommen ist. Er steht auf einem Felsvorsprung, der aus einem Hügel herausragt wie ein Stoßzahn. Die Nacht ist klar, doch nicht hell genug, um gefahrlos den Hügel hinabzuklettern. Besser, er wartet das Morgengrauen ab. Ohnehin verfolgt ihn keiner mehr. Er betrachtet die Sterne, berechnet seinen Standort. Sofort weiß er, welchen Weg er gehen muss, um zum Handelsplatz am Meer zu gelangen und sich auf dem Markt unter die Kaufleute zu mischen. Noch etwa drei Stunden bis Sonnenaufgang. Jetzt darf er sich ausruhen. Doch es ist zu kalt, um im Freien zu schlafen. Er kehrt in den Stollen zurück, setzt sich auf den Boden, den Rücken an die Wand gelehnt, und zieht seine Sandalen aus, die ihn schmerzhaft drücken. Er schläft ein.

Das erste Licht, das durch die dichten Macchiabüsche fällt, weckt ihn auf. Er muss sofort weitergehen. Während er sich erhebt, beschließt er, die Sandalen nicht wieder anzuziehen, seine Füße schmerzen noch immer. Um aus dem Stollen herauszukommen, drückt er mit beiden Armen die Zweige vor der Öffnung beiseite und steigt mit dem linken Fuß voran aus dem Loch.

Sofort spürt er einen stechenden Schmerz in der Fußsohle. Das war sicher ein Biss. Doch was hat ihn gebissen?

Im Freien auf der Erde sitzend, besieht er sich die Wunde. Es war eine Viper, er erkennt die winzigen Löcher der drei Zähne sofort. Schlangenbisse im Winter sind selten, aber fast immer tödlich. Kalebas verzweifelt nicht, er ist ein tapferer Mann. Mit dem Gurt bindet er sich das Bein oberhalb des Knies ab, dann schneidet er mit dem Dolch tief in jedes der drei Löchlein und lässt das Blut herausströmen. Nach einer Weile reißt er ein Stück Stoff aus der Toga und verbindet die Wunde. Was auch immer geschehen wird, fest steht, dass er sich vorerst nicht von hier wegbewegen kann.

Kalebas stirbt nach drei Tagen Todeskampf. Das Letzte, was er in seinem Delirium tut, ist, dass er aufsteht, den Beutel mit den Goldmünzen öffnet und sie weit von sich schleudert.

Dann stürzt er von dem Felsvorsprung.

Zwei Der Bauer und der Arzt

Der Amtsarzt von Vigata, Doktor Stefano Gibilaro, schlägt wie immer um vier Uhr morgens die Augen auf, reckt die Glieder und steigt vorsichtig aus dem Bett, um seine Frau ’Ndondò nicht zu wecken. Er weiß zwar, dass nicht einmal Kanonenschüsse sie wecken könnten. Aber man lässt es lieber nicht auf einen Versuch ankommen.

Er geht sofort in die Küche, um den Kaffee zu trinken, der am Abend zuvor gekocht wurde und in einer speziellen Kaffeekanne aus Keramik warmgehalten wird, in der unten in einem Eckchen ein Wachslicht brennt.

An diesem Tag, dem 20. Dezember 1909, wird er fünfzig Jahre alt. Doch für ihn ist es ein Arbeitstag wie jeder andere. Oder besser, der einzige Unterschied wird darin bestehen, dass er pünktlich zum Mittagessen wieder zu Hause sein muss, nicht verspätet, wie so oft, weil ihr einziger Sohn Michele im Laufe des Vormittags aus Palermo, wo er Medizin studiert, ankommen wird, um den väterlichen Geburtstag zu feiern. Er wird die unvermeidlichen sechs Cannoli aus der preisgekrönten schweizerisch-palermitanischen Konditorei mitbringen, von denen Gibilaro Sodbrennen bekommt.