Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Neues Leben

- Kategorie: Geisteswissenschaft

- Sprache: Deutsch

- Veröffentlichungsjahr: 2015

Millionen Deutsche wählten Hitler, Millionen stützten sein Terrorregime, indem sie zu Unrecht und Massenmord nicht nur schwiegen, sondern beides guthießen und mitmachten. Doch das deutsche Volk bestand nicht nur aus willigen Vollstreckern und opportunistischen Mitläufern. Es gab auch das "andere Deutschland". Tausende riskierten im Widerstand gegen Hitler im "Dritten Reich" oder im Exil ihr Leben. Nur noch wenige von ihnen leben unter uns. Ihr Zeugnis ist in einer Zeit, in der sich Deutschland wieder zu mehr "Verantwortung in der Welt" berufen fühlt, umso wichtiger. Sie sollen in den zwölf authentischen Geschichten dieses Buches zu Wort kommen.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 294

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

Impressum

ISBN eBook 978-3-355-50019-7

ISBN Print 978-3-355-01832-6

© 2015 Verlag Neues Leben, Berlin

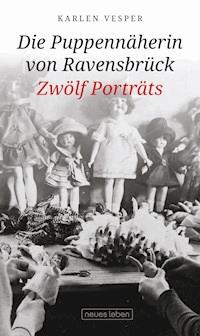

Umschlaggestaltung: Buchgut, Berlin unter Verwendung eines Motivs von ullstein bild – Imagno/ Austrian Archives

Die Bücher des Verlags Neues Leben erscheinen in der Eulenspiegel Verlagsgruppe.

www.eulenspiegel-verlagsgruppe.de

Bildquellen:

Fotos: privat (13), Vesper (3), Schindler-Saefkow (1), Ulli Winkler (1)

Karlen Vesper

Das Weihnachtswunder von Ravensbrück

Dann war der Tag gekommen, man sah die Kinder ziehn,

Man führte sie an Tische, geschmückt mit Tannengrün.

Sie kamen herbeigetrippelt, so schüchtern und so bleich,

Und sahn an diesem Tage ins Weihnachtshimmelreich.

Kennt ihr die Burg des Leidens, die sich der Hass erbaut?

Dort haben vierhundert Kinder einmal ins Glück geschaut,

Ein erstes Mal ins Weihnachtsglück –

Die armen Kinder von Ravensbrück.

Und jedes kriegt drei Schnitten, war auch das Opfer hart,

Sie haben sie sich heimlich vom Munde abgespart.

Es gab Gesang, gab Spiele, gab Freundlichkeit so viel!

Jedoch das Allerschönste, das war das Puppenspiel

Vom Prinzen, der ein Frosch war, vom Kasperle, der haut,

Erst lächelten sie leise, dann jubelten sie laut.

Sie fanden wunderbar das Stück –

Die Weinachtskinder von Ravensbrück.

Verfasserin unbekannt

Vorwort

70 Jahre nach dem Ende der Schreckensherrschaft des deutschen Faschismus über Europa hält das Interesse an Erlebnissen und Erinnerungen ungebrochen an. Auch in Deutschland werden die Berichte nunmehr differenzierter.

Betrachtungen aus der Sicht von Zeitzeugen, die unterm Hakenkreuz noch Kinder und Jugendliche waren, Verfolgung erlitten und sich dem Widerstand anschlossen, sind jedoch nach wie vor rar. Die jungen Menschen hatten das Leben noch vor sich und lebten gefährlich. Sie befragt zu haben ist das Verdienst der Journalistin Karlen Vesper.

Die zwölf Porträts geben nicht nur Einblicke in den Alltag in Deutschland zur Zeit der Hitlerdiktatur, sie vermitteln auch Erfahrungen aus dem Exil und die immer währende Sehnsucht nach den verlorenen Eltern. Sie waren blutjung, als sie sich im illegalen Kampf gegen die Faschisten einreihten, verhaftet und in Konzentrationslager verschleppt wurden, als sie desertierten und mit der Waffe in der Hand auf Seiten der Alliierten kämpften. Persönliche Entscheidungen, die Mut verlangten. Ihre Motive bezeugen die Vielfalt des Widerstandes. Sie bringen in unsere heutige Auseinandersetzung mit Gewalt und Rassismus, für Multinationalität und Internationalität eine unverzichtbare historische Erfahrung ein.

Besonders erfreut bin ich darüber, dass Horst Behrendt bestätigt, was er mir in den 1980er Jahren am Rande einer Kundgebung zum Gedenktag für die Opfer des Faschismus mitteilte: Er habe von meinem Vater den Auftrag erhalten, einen Weg zu finden, zur Roten Armee überzulaufen, was ihm dann ja auch gelang. Wie schwierig das war, zeigt sein Bericht. Nicht wenige Deutsche haben den Versuch, aus der Wehrmacht zu desertieren, mit dem Leben bezahlt, viele wagten es trotz des Willens dazu nicht. Besonders beeindruckend für mich ist auch, dass der Vater von Horst Behrendt in der dunkelsten Zeit deutscher Geschichte nicht nur seinem Sohn marxistisches Wissen und Kenntnisse über die Arbeiterbewegung vermittelte.

Ganz persönlich verbunden fühle ich mich mit Lisl Jäger, die mit meiner Mutter in Ravensbrück war und stets die Gerechtigkeit lobte, mit der Aenne Saefkow ihre Aufgabe als Tischälteste beim Austeilen von Brot und Suppe ausübte. Nach dem Krieg bezog meine Mutter die noch immer junge Lisl in die Arbeit der Gemeinschaft der ehemaligen Ravensbrückerinnen ein. Die Situation kehrte sich um, als zu Beginn der 1990er Jahre Lisl mit mir ein langes, für mich sehr eindrucksvolles, unvergessenes Gespräch über die Verpflichtung ewiger Mahnung und Erinnerung an Stätten faschistischer Konzentrationslager und Zuchthäuser führte. Ihre Achtung vor den Leistungen der Mithäftlinge aus allen Ländern Ost- und Westeuropas im Widerstand ist für mich – nach dem Tode meiner Mutter 1962 – zum Wegweiser in der Erinnerungsarbeit geworden. Wie schön, dass das Interview mit Lisl in diesem Buch auch für andere Menschen nachvollziehbar macht, was ich von ihr aufgenommen habe.

Bärbel Schindler-Saefkow

23. Januar 2015

Der Junge mit der Ziehharmonika

Wie Günter Pappenheim nach Buchenwald kam und siebzig Jahre später rote Rosen erhielt

Am 14. Juli klingelt ein Fleurop-Bote bei Günter und Margot Pappenheim in Zeuthen bei Berlin. Die beiden vermuten, dass es sich um einen Irrtum handelt. Keiner von ihnen hat Geburtstag. Die Adresse auf dem Paket jedoch ist korrekt. Kein Irrtum. Fünfzig prachtvolle rote Rosen. Ein »Gruß aus Frankreich«. Im beiliegenden Brief aus Paris heißt es:

»Lieber Kamerad Günter,

wie könnten wir je diese Geste von Freiheit, Solidarität, Gerechtigkeit vor genau 70 Jahren, am 14. Juli 1943, vergessen, als Du auf Bitte unserer Landsleute, die großes Heimweh empfanden, unsere Nationalhymne vorgespielt hast? Dafür erwarteten Dich Verhaftung, Verhöre und fast zwei Jahre großes Leiden und unheilbare Wunden in Buchenwald.«

Unterzeichnet ist das Schreiben an Günter Pappenheim, den Vorsitzenden der deutschen Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora, vom Präsidenten des Internationalen Buchenwaldkomitees Bertrand Herz und anderen ehemaligen Buchenwaldhäftlingen und Zwangsarbeitern. Günter Pappenheim erinnert sich:

Es war in Schmalkalden. Er ist Schlosserlehrling in der Werkzeugfabrik »Gebrüder Heller«. Neben dem Betrieb gibt es ein Lager, mit einfachem Stacheldraht umgeben. Der 17-Jährige blickt sich um, kein Mensch weit und breit. Das Lager ist nicht streng bewacht. Günter kriecht durch ein Loch im Zaun. Kein leichtes Unterfangen mit dem Gepäck, das er bei sich trägt: Brot, Rüben und Weinbergschnecken. Endlich ist es geschafft. Schnellen Schritts eilt er zur Werkhalle, in der er seine Freunde weiß. Sie sind immer freundlich zu ihm. Ganz im Gegensatz zu den Lehrlingen und einstigen Schulkameraden; von denen will keiner etwas mit dem Sohn eines »Verräters« zu tun haben. »Mein Bruder Kurt, meine Schwestern und ich wurden nach der Verhaftung meines Vaters von Gleichaltrigen geschmäht.«

Sein Vater, Ludwig Pappenheim, Vorsitzender der Schmalkaldener SPD und langjähriger Abgeordneter des Landtages Hessen-Nassau, ist am 25. März 1933 verhaftet worden. Mutig beschwerte er sich über die Willkür. Offenbar wollten »scheinbar ehemals demokratische Beamte ihre politischen Minderwertigkeitskomplexe durch energisches Vorgehen gegen Sozialdemokraten abreagieren«, schreibt er. Tatsächlich haben im Justizapparat viele kaiserliche, stockreaktionäre Beamte die Weimarer Republik überwintert, um nun eilfertig den Nazis zu dienen. Ludwig Pappenheim ist zu Zeiten des Bismarckschen Sozialistengesetzes geboren worden. Alle Verordnungen und Repressalien »gegen die gemeingefährlichen Bestrebungen der Sozialdemokratie« hatten jedoch genau das Gegenteil bewirkt. Die Sozialdemokratie erstarkte; aus den Reichstagswahlen 1912 ging sie als Siegerin hervor, gewann 110 Mandate. Das beflügelte natürlich das Selbstbewusstsein der Genossen. Ludwig Pappenheim wurde 1905 Mitglied der SPD.

Die »Burgfriedenspolitik« seiner Partei im August 1914, zu Beginn des Ersten Weltkrieges, enttäuschte ihn indes zutiefst. Nachdem der sozialdemokratische Abgeordnete Karl Liebknecht als erster im Reichstag seine Stimme den Kriegskrediten versagte, setzte er sogleich freudig einen Brief auf: »Werter Genosse Liebknecht! Nachdem mir heute der Genosse Curt Böhne aus Jena eine Abschrift Ihrer Erklärung vom 2.12. im Reichstag zugesandt hat, fühle ich mich gedrungen Ihnen mitzuteilen, daß ich, wie die große Zahl der Genossen des Kreises Schmalkalden auf dem gleichen Boden stehe.«

Doch auch Ludwig Pappenheim musste in die feldgraue Uniform schlüpfen. An der Front agitierte er unermüdlich gegen den imperialistischen Krieg. Zu dessen Ende wurde er, obwohl inzwischen Träger des Eisernen Kreuzes, gar noch vor ein Kriegsgericht gestellt. Sein »Verbrechen«: Er hatte ein Flugblatt, »Kameraden erwacht!«, verfasst, in dem er anklagte: »Die Erde scheint nichts weiter als ein großer Mordplatz! Alle Schuld an dem rasenden Völkermorden trägt das System der kapitalistischen Ausbeutung der Massen durch eine Minderheit Kapitalbeherrscher.«

Als am 9. November 1918 Philipp Scheidemann von einem Balkon des Reichstages in Berlin das Ende des Kaiserreiches und die »Deutsche Republik« verkündete und kurz danach Karl Liebknecht vom Balkon des Berliner Stadtschlosses die »Freie Sozialistische Republik Deutschland« ausrief, war Ludwig Pappenheim Feuer und Flamme. Doch in Schmalkalden schlug die Revolution keine Wurzeln. »Über die Stadt wurde der Ausnahmezustand verhängt und mein Vater wegen angeblichen Landfriedensbruchs ins Zuchthaus Kassel-Wehlheiden gesperrt«, berichtet Günter Pappenheim. Ohnmächtig musste sein Vater in der Zelle miterleben, wie die »Eberts und Scheidemänner«, die führenden Funktionäre der Soziademokratie, die Revolution verrieten.

Bereits während des Krieges war Ludwig Pappenheim aus der SPD aus- und in die 1917 im thüringischen Gotha von linken Sozialdemokraten wie Arthur Crispien, Wilhelm Dittmann und Georg Ledebour gegründete Unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschland (USPD) eingetreten. Als diese sich dann teilte, ein Flügel sich 1920 der Kommunistischen Partei Deutschland anschloss und der andere zwei Jahre darauf in die SPD zurückkehrte, entschied sich Ludwig Pappenheim trotz aller vormaligen Enttäuschungen wieder für den Mitgliedsausweis der Sozialdemokratie.

Sein Vater habe früh erkannt, welche Gefahr von den sich um Hitler gruppierenden »Nationalsozialisten« ausging, berichtet Günter Pappenheim. Die Nazis wurden immer frecher, immer aggressiver. Der Putschversuch am 8./9. November 1923, der »Marsch auf die Feldherrnhalle« in München, war ein Menetekel. Fortan war Ludwig Pappenheim nimmermüde, in der von ihm mit dem Erbe seines Vaters, eines jüdischen Kaufmanns, gegründeten Zeitung, »Die Volksstimme«, vor den Faschisten zu warnen. Die ihn ihrerseits auf ihre schwarze Liste setzten.

Ludwig Pappenheim mit seinen Kindern Günter, Kurt und Ruth (v.l.n.r.), 1932

Günter Pappenheim, einige Monate nach der Befreiung

Moorsoldaten und Marseillaise

Schmalkalden war schon 1924 fest im Griff der Nazis. Wie Thüringen und Hessen, die beiden Länder, zu denen die Stadt geografisch und administrativ gehörte. 1930 errangen in Thüringen die Nazis erstmals zwei Ministerposten in einer Landesregierung, zwei Jahre darauf waren es derer fünf. NS-Gauleiter und Innenminister Fritz Sauckel drohte im thüringischen Landtag unmissverständlich: »Wir werden selbstverständlich die Macht, die uns das thüringische Volk bei der letzten Wahl gegeben hat, in jeder Beziehung ausnutzen!«

Einer der ersten, die diese Ankündigung zu spüren bekamen, war Ludwig Pappenheim. Er war von einem politischen Konkurrenten in Schmalkalden, Landrat Ludwig Hamann, angezeigt worden – er soll angeblich ein illegales Waffenlanger angelegt haben. Eine unerhörte Unterstellung. Dennoch wurde Ludwig Pappenheim zu drei Monaten Haft verurteilt. Er erhob Einspruch bei den zuständigen Stellen: »Ist dieser Staat so schwach, dass er, wenn jemand bedroht wird, diesen und nicht den Drohenden festsetzt? Statt diese zur Rechenschaft zu ziehen, wie es in einem geordneten Staat geschehen müsste, sperrt er den Bedrohten ein.«

Sein Einspruch blieb ungehört. Die Nazis ließen Ludwig Pappenheim nicht mehr aus ihren Klauen. Nach Verbüßung der Haftstrafe wurde er nicht entlassen, sondern in »Schutzhaft« genommen. Er kam ins KZ Breitenau bei Kassel. Am 16. Oktober 1933 wurde er ins Börgermoor bei Papenburg im Emsland »überstellt«, eines der ersten Konzentrationslager in Nazideutschland, das damals noch dem Reichsjustizministerium unterstellt war und von »Schutzpolizisten« bewacht wurde; erst später wurden die Moorlager von der SS übernommen.

Kannte Ludwig Pappenheim das »Lied der Moorsoldaten«? Ja, bestätigt sein Sohn. Es wurde am 27. August 1933 erstmals von Börgermoor-Häftlingen, einstigen Mitgliedern des Solinger Arbeitergesangvereins, gesungen. Der Text stammte vom Kommunisten und späteren DDR-Schauspieler und Regisseur Wolfgang Langhoff sowie Johann Esser, einem ehemaligen Bergmann; der Kommunist Rudi Goguel komponierte die Melodie.

Den Wachmannschaften war es zunächst recht, dass es ein »Marschlied« für die Arbeitskolonnen gab, die sie ins Moor zu dessen Kultivierung trieben. Doch dann erfassten sie die subversive Botschaft der letzten Strophe und verboten das Lied. Es war nicht zu verbieten, wurde durch entlassene oder geflüchtete Häftlinge über die Lagergrenzen und die Grenzen Nazideutschlands hinaus getragen und zu einem der beliebtesten Lieder der Internationalen Brigaden im Spanienkrieg wie auch in der französischen Résistance. Günter Pappenheim kennt es natürlich:

»Wohin auch das Auge blicket,

Moor und Heide nur ringsum.

Vogelsang uns nicht erquicket,

Eichen stehen kahl und krumm.

Wir sind die Moorsoldaten

und ziehen mit dem Spaten

ins Moor.«

Die letzte Strophe des Moorsoldatenliedes verkündete trotzig:

»Doch für uns gibt es kein Klagen,

ewig kann’s nicht Winter sein.

Einmal werden froh wir sagen:

Heimat, du bist wieder mein.

Dann zieh’n die Moorsoldaten

nicht mehr mit dem Spaten

ins Moor!«

Ewig kann’s nicht Winter sein – davon war auch Ludwig Pappenheim überzeugt. Es sollte ihm jedoch nicht vergönnt sein, den Frühling der Befreiung zu erleben.

Er sei bei einem »Fluchtversuch« erschossen worden, hieß es auf dem offiziellen Totenschein. Doch die Genossen und die Familie ahnten die Wahrheit.

Nach dem Krieg bezeugen ehemalige Mithäftlinge, dass Ludwig Pappenheim fast jeden Tag von der SS misshandelt und geprügelt wurde und nächtelang im Strafbunker eingesperrt war. Am Tag vor seiner angeblichen Flucht sei er auf dem Appellplatz zusammengebrochen, die physischen Kräfte waren unter der fortwährenden Folter aufgebraucht. Der letzte Beweis für den heimtückischen Mord: Ein SS-Mann namens Johann Siems rühmt sich später seines »Meisterschusses«, mit dem er am 4. Januar 1934 den »Juden Pappenheim« im Börgermoor-Außenlager Neustrum niedergestreckt habe.

Frieda Pappenheim wurde es verwehrt, ihren Mann auf dem Friedhof Schmalkalden zu bestatten. Erst nach hartnäckigen Auseinandersetzungen erhielt sie schließlich die Genehmigung für ein Begräbnis auf dem Jüdischen Friedhof in Leipzig.

Günter hat all dies miterleben müssen. Wie bewältigt ein Kind den gewaltsamen Tod des Vaters? Es ist unmöglich. Immer wieder muss Günter an die schönen, glücklichen Stunden denken, die sie zusammen verbrachten: beim Wandern, bei gemeinsamem Gesang, bei Schulungsabenden, in die der Vater seine Kinder mitnimmt. Bilder aus einer vergangenen, verlorenen Welt. »Ich fühlte mich so einsam.«

Erst als Lehrling ist es ihm beschieden, wieder Freundschaften zu schließen, sich nicht mehr einsam zu fühlen. Eigentlich ist es streng verboten, Kontakt zu Zwangsarbeitern zu unterhalten. »Doch es war für mich die einzige Möglichkeit, mit jungen Menschen zusammen zu sein, denen ich mich geistig verbunden fühlte.« Leider beherrscht Günter nicht die Sprache seiner neuen Freunde: Franzosen, Belgier, Niederländer, Russen, Jugoslawen.

Sein Vater konnte recht gut Französisch parlieren. Er hatte vor 1933 einige Artikel für französische Zeitungen verfasst. Das Salär, das er für diese erhielt, münzte er um in einen Ausflug nach Paris. »Da verjubelten meine Eltern das Honorar.« Sohn Günter gönnte es ihnen, bedauert nun allerdings, den Vater nicht um ein paar Lektionen in Französisch gebeten zu haben. Er liebt den Klang dieser Sprache, hört gern zu, wenn seine französischen Freunde sich unterhalten. Und lernt einige Worte: Merci, au revoir, à bientôt ... Danke, Auf Wiedersehen, bis bald.

»Wir verstanden uns aber auch sehr gut mit Gesten und Mimik.« Wenn diese Art der Kommunikation versagt, sind da noch ein Serbe und ein Flame, wie die in Belgien lebenden Niederländer genannt werden. Die beiden können leidlich Deutsch und dolmetschen, so gut sie können, vor allem, wenn Günter die neuesten Nachrichten über die Lage an den Fronten mitbringt. Die hat er von seiner Mutter und sie wiederum von illegalen Treffen. »Früher hatten wir ein Rundfunkgerät, hörten heimlich BBC. Als Vater verhaftet wurde, hat die Gestapo das Gerät konfisziert.«

Schmalkalden ist ein Standort der Kleineisenindustrie. Frieda Pappenheim arbeitet in einem Betrieb, in dem Essbestecke hergestellt werden, »in der Packerei«. Auch nach der Verhaftung und Ermordung ihres Mannes hält sie die Verbindungen zu den Genossen aufrecht: einem Schuster, Sozialdemokrat, der zur Tarnung »förderndes Mitglied der SS« geworden ist, und einem Fleischer, in dessen Geschäft die Kunden Schlange stehen und viel erzählen.

Was Günter von seiner Mutter erfährt, berichtet er Etienne und Sergej. Der Belgier und der Serbe tragen die Informationen sogleich weiter. Die Leidensgefährten sind begierig zu erfahren, wie lange sie noch auf ihre Befreiung warten müssen.

König und Weisheit

Der 14. Juli 1943 ist ein herrlicher, strahlender Sommertag. Günter Pappenheim schleicht sich in die Schleiferei. Die französischen Freunde sind nicht überrascht, er hat sie schon mehrfach besucht. Und sie haben ihn für diesen Tag eingeladen, wollen mit ihm gemeinsam ihren Nationalfeiertag begehen. Von seinem Vater weiß er, dass am 14. Juli 1789 das Volk von Paris die Bastille stürmte, das Symbol des verhassten feudalabsolutistischen Systems. Zwar schmachteten in der Feste nur noch sieben Gefangene, die der Kommandant der Bastille angesichts der bewaffneten und entschlossen dreinblickenden Bürger und Handwerker sogleich frei lässt, ohne mit seinen Soldaten Gegenwehr zu wagen. Dennoch gilt die »Erstürmung« der Bastille als Auftakt zur Großen Französischen Revolution, die den Untergang des Ancien Régime besiegelte und das alte Europa umkrempeln sollte.

Von seinem Vater kennt Günter Pappenheim auch die »Marseillaise«, die französische Nationalhymne. Kaum hat der Junge die ersten Töne auf seiner Ziehharmonika angeschlagen, stimmen die Freunde ein: »Allons enfants de la Patrie,/Le jour de gloire est arrivé!« – »Auf, Kinder des Vaterlands, Der Tag des Ruhms ist gekommen!« Der Gesang schwillt an, als die Franzosen zur Strophe gelangen, mit der den ausländischen Kohorten, Söldnerscharen und niederträchtigen Despoten beschieden wird, »stolze Krieger« würden ihre Häupter nicht dem Joch beugen und die Ketten sprengen. Das von Claude Joseph Rouget de Lisle in einer Aprilnacht 1792 vor dem Kampf gegen die Truppen der österreichischen Habsburger Monarchie und alle Interventen fürderhin verfasste Lied wurde am 14. Juli 1795 zur französischen Nationalhymne erhoben. Und nun erklingt es am 14. Juli in einem Land, in dem der Geist geknebelt ist und abertausende Menschen in Ketten liegen.

Die Ziehharmonika hat sich Günter Pappenheim von seinem Lohn abgespart. »Im ersten Ausbildungsjahr waren es wöchentlich drei Reichsmark, im zweiten dann schon fünf. Ich habe jede Woche fünfzig Pfennige beiseite gelegt. Ich wollte schon immer eine Ziehharmonika haben.« Die hatte ihm die Mutter nicht kaufen können. Für Notenblätter allerdings reicht Günters Lehrlingsgeld nicht. Doch er hat ein musikalisches Gehör, geerbt von Frieda Pappenheim.

Günter ist glücklich an jenem 14. Juli 1943. Je inbrünstiger seine Freunde singen, desto leidenschaftlicher greift er in die Tastatur. »Das war unvorsichtig. Man hat uns gehört.« Im Verwaltungsgebäude schräg gegenüber der Schleiferei hält sich just an jenem Tag der Außenhandelsvertreter der Firma auf. Er war schon einige Male dienstlich in Frankreich, die »Marseillaise« ist ihm bekannt. Herrmann Geißler informiert sogleich den Betriebsobmann der Deutschen Arbeitsfront, wie die anstelle der verbotenen Gewerkschaften geschaffene Naziorganisation heißt, die keine Interessenvertreterin der Arbeiterschaft ist, im Gegenteil, diese disziplinieren, dem Kapital unterwerfen soll. »Obmann Ulrich rief die Gestapo an. Dann sind König und Weisheit gekommen, um mich zu verhaften.«

König und Weisheit – was für Namen für Büttel eines Terrorregimes!

»Dem König hat mein Vater eine Anstellung bei der Polizei verschafft, in Weimarer Zeit.« An seinen Vater, der im Stadt- und Landrat saß, wandten sich viele Arbeitslose während der Inflation und in der Weltwirtschaftskrise. Wie dankte es König Ludwig Pappenheim, dass dieser ihn in Lohn und Brot gebracht hatte? Indem er dessen Frau brüsk abweist, als sie ihn sprechen und um die Freilassung ihres Sohnes ersuchen möchte. Wenn sie ihn weiterhin belästige, werde er dafür sorgen, dass sie nach Theresienstadt käme; da seien noch Plätze frei, lässt er Frieda Pappenheim ausrichten.

Günter wird streng verhört und gefoltert. Im Betrieb der Gebrüder Heller ist Sabotage festgestellt worden. Die Gestapo vermutet eine Widerstandsgruppe und will vom 17-Jährigen wissen, wer die Rädelsführer sind. »Das konnte ich nicht sagen. Und hätte ich auch nicht gesagt, wenn ich es gewusst hätte.« Die Gestapo glaubt ihm nicht. Er ist der Sohn eines weithin bekannten Sozialdemokraten. Ein Sprichwort sagt: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Ergo, so meinen die Beamten, ist dem Sohn nicht zu trauen …

Der Prozess gegen Günter Pappenheim soll in Meiningen stattfinden, einer altehrwürdigen Stadt unweit von Schmalkalden, urkundlich schon im ersten Jahrtausend erwähnt. Doch am Tag, als das Tribunal gegen ihn eröffnet werden soll, wird Günter Pappenheim in Richtung thüringisch-bayerische Grenze gefahren. Er wird in »Schutzhaft« genommen. Dieser euphemistische Begriff soll suggerieren, die Betroffenen würden zu ihrer eigenen leiblichen Unversehrtheit vor dem »Volkszorn« geschützt. Im August 1943 befinden sich in deutschen Lagern fast eine Viertel Million »Schutzhäftlinge«.

In einem sogenannten Arbeitserziehungslager auf dem Großen Gleichberg bei Römhild muss der schmächtige Junge in einem Basaltbruch schuften. Dann wird er erneut in eine »grüne Minna« verfrachtet, erst nach Eisenach und schließlich nach Weimar gebracht.

Im Konzentrationslager auf dem Ettersberg muss Günter erst einmal in die Desinfektion. Er muss sich seiner Kleidung entledigen. Als er splitternackt da steht, fragen ihn die dort beschäftigten Häfltinge: »Was hast du denn da?« Sein Rücken und Hinterteil weist schlimmste Blessuren auf, die Wunden sind noch nicht vernarbt. »Im Arbeitslager bei Römhild gab ich an, ich sei wegen eines Liedes verhaftet worden. Ich wusste ja nicht, was im Gestapo-Bericht stand. Dort aber war vermerkt, ich wäre Verbindungsmann zwischen illegalen Gruppen in einem Betrieb gewesen. Der SS-Lagerkommandant Langer schrie mich an, ich würde lügen. Ich musste die Hose runterlassen, mich über den Tisch beugen und bekam kräftige Hiebe mit dem Ochsenziemer.«

»Über den Bock gehen«, hieß diese Prügelstrafe. Auch die Buchenwalder kannten diese Art der Bestrafung. Doch Günter antwortet auf die Frage der Häftlinge in der Bekleidungskammer lakonisch: »Ich bin die Treppe runtergefallen.« Das glaubt ihm natürlich keiner.

Dann werden ihm die Haare geschoren, bis der Kopf kahl ist. »Da hatte ich also meine Visitenkarte«, merkt der Veteran an. Günter bekommt Häftlingsdrillich. Einer der Kalfaktoren reicht ihm ein dreieckiges Stückchen Stoff, der »rote Winkel« zur Kennzeichnung der Politischen im Lager: »Den musst du dir selber annähen«, sagt der Mann und fragt: »Was willst du eigentlich hier?« Günter erwidert: »Vielleicht bin ich hier zur Erholung?«

Warum ist er so abweisend, antwortet so patzig? Könnte es nicht sein, dass die Buchenwalder ihn aus Mitgefühl fragen? Angesichts seines jugendlichen Alters. »Im Gestapogefängnis hat mir jemand den Rat gegeben, mich niemandem gegenüber zu offenbaren, den Mund zu halten. Das ist mir in den Ohren geblieben. Außerdem sahen die nicht aus wie Häftlinge, sie hatten Zivilklamotten an.« Im zehnten Jahr des »Tausendjährigen Reiches« ist den Nazis offenbar schon der KZ-Drillich ausgegangen. Günter Pappenheim wird zur Nummer 22514.

»Wir kommen schon noch dahinter, wer du bist und warum du hier bist«, lassen die Häftlinge ihn wissen. Tatsächlich suchen drei Tage später zwei Männer Günter in seiner Baracke auf: »Wir wissen wer du bist. Wir wissen, wer dein Vater war.« Günter zuckt zusammen: »Mein Gott, jetzt geht das wieder los.« Hatte er nicht schon bei der Gestapo in Schmalkalden und bei der SS im Lager »Großer Gleichberg« die Berühmtheit seines Vaters schmerzhaft genug zu spüren bekommen. Nimmt das denn gar kein Ende? Doch dann horcht er auf, glaubt seinen Ohren nicht zu trauen. Die beiden versichern: »Wir sorgen dafür, dass du am Leben bleibst.« Gesagt, getan. Die Männer heißen Walter Wolf und Ede Marschall.

Einer kümmert sich um ihn aber mit besonderer Hingabe: Hermann Brill, ehemaliger SPD-Abgeordneter im Thüringer Landtag und im Reichstag. »Er kam später als ich nach Buchenwald. Er erzählte mir, er sei ein guter Freund von meinem Vater gewesen. Brill hat sich mir gegenüber in Buchenwald immer korrekt verhalten, mich gefragt, ob es mir den Umständen entsprechend gut gehe.«

Nach dem Krieg werden beide auf verschiedenen Seiten stehen. Im Juni 1945 wird Brill von den US-amerikanischen Befreiern zum Regierungspräsidenten in Thüringen ernannt, jedoch im folgenden Monat von der sowjetischen Besatzungsmacht seines Amtes enthoben, der das Land gemäß alliierter Abkommen zugesprochen worden ist. Brill geht nach Hessen und wird von Kurt Schumacher, dem SPD-Vorsitzenden in den Westzonen, nach Thüringen zurückgeschickt, um dort die Vereinigung von KPD und SPD zu vereiteln. Günter Pappenheim erinnert sich, er war dabei, als Brill gegen die Schaffung einer Einheitspartei sprach. »Das hat mich sehr verwundert, weil er in Buchenwald dem Kommunisten Walter Wolf geschworen hat, man werde nie wieder getrennt marschieren.«

Die Vereinigung kommt im Frühjahr 1946 trotz Brills Widerrede zustande. Der studierte Jurist übersiedelt in die Trizone, wie der Zusammenschluss von US-amerikanischer, französischer und britischer Besatzungszone genannt wird, und gehört 1948 dem Verfassungskonvent in Herrenchiemsee an, der das Grundgesetz der im Jahr darauf gegründeten Bundesrepublik Deutschland ausarbeitet.

Walter Wolf, studierter Philosoph, war während der NS-Zeit gemäß der von der illegalen KPD-Leitung ausgegebenen Taktik des »trojanischen Pferdes« in den NS-Lehrerbund und die NS-Volkswohlfahrt eingetreten. 1938 flog seine illegale antifaschistische Tätigkeit auf. Wolf wurde in »Schutzhaft« genommen und ins KZ Buchenwald deportiert, wo er mit Brill im Lagerwiderstand ist. Nach dem Krieg ist er erster Volksbildungsminister in Thüringen.

»In Schmalkalden gab es 100-prozentige Zustimmung zur Vereinigung von KPD und SPD«, erinnert sich Günter Pappenheim. Ist das nicht verwunderlich, war diese Stadt doch eine Hochburg der Nazis? Günter Pappenheim liegt eine andere, unangenehme Erfahrung auf der Seele: »Ich spreche nicht gern darüber. Wir waren zu viert in einem Auto unterwegs: Karl Hilpert, Karl Lesser, mein Bruder Kurt und ich. Wir wollten von einer Versammlung, auf der wir für die Einheit geworben haben, nach Hause fahren. Plötzlich wurden wir beschossen. Von Sowjetniks mit Maschinenpistolen.« Warum? »Ich weiß es nicht. Einer der Sowjetsoldaten gab dann bei der Untersuchung des Vorfalls an, er habe uns aufgefordert anzuhalten und wir seien nicht stehen geblieben. Das stimmt nicht.«

Die Beerdigung von Karl Lesser wuchs sich zu einer großen Demonstration aus. Ein Affront für die sowjetische Besatzungsmacht. Ob Unfall, Verwechslung, Racheakt oder Einschüchterungsversuch – die drei im Auto waren alle Sozialdemokraten –, es ließ sich nicht mehr aufklären.

Günter Pappenheim hat es später oft genug erlebt, dass SPD-Mitglieder als zweitrangige Genossen in der SED behandelt wurden. Viele sind zu ihm gekommen, dem Sohn »ihres« Ludwigs, und fragten, warum sie keine oder eine kleinere Parteirente erhielten als jene, die in der KPD waren, das sei doch nicht gerecht. Günter Pappenheim stiefelte los, zur Parteikontrollkommission und beschwerte sich: »Hört auf mit diesen Geschichten. Wir sind froh, dass wir die Einheit hergestellt haben. Wollen wir sie wieder verspielen?«

Er selbst bekommt das schizophrene Misstrauen gegen Sozialdemokraten zu spüren. Obwohl er – wie auch die Mutter – von Anfang an der SED angehört. Schlimmer noch, offener Hass schlägt ihm eines Tages entgegen. Pünktlich zur Eröffnung einer Kreisdelegiertenkonferenz erschien 1954 in der Suhler Zeitung »Das Freie Wort« ein großer Artikel, überschrieben: „Pappenheim der Verräter“. Ungeheuerliche Behauptungen waren da gegen seinen Vater zu lesen. »Das konnte ich nicht unwidersprochen lassen. Ich bin in die Redaktion gegangen, wollte wissen, von wem diese unverschämten, unwahren Aussagen stammen. Mit mir und meiner Mutter hat niemand gesprochen.«

Im Artikel hieß es, Ludwig Pappenheim habe beim Kapp-Putsch, dem ersten Anschlag auf die junge Weimarer Republik 1920, auf der Seite von Ebert & Co. gestanden und den Generalstreik der Arbeiter sabotiert. »Das Gegenteil war der Fall. Mein Vater ist während des Putsches verhaftet worden, saß vier Wochen im Gefängnis.« Zudem wurde Ludwig Pappenheim angekreidet, die Sowjetunion, das »Vaterland aller Werktätigen«, schlecht gemacht zu haben. Stalin würde seine eigenen Genossen, Sinowjew, Kamenew und andere alte Bolschewiki, umbringen, habe er in seiner Zeitung geschrieben. »Es handelte sich um eine Meldung, die vom allgemeinen Nachrichtendienst kam und die er in die Zeitung gesetzt hat«, korrigiert der Sohn. »Das war nicht seine Erfindung, aber er hat es geglaubt. Und es stimmte ja auch.«

Günter Pappenheim soll sich auf der Delegiertenkonferenz für die »Sünden« des Vaters rechtfertigen. Er denkt nicht daran. Und so stellt er richtig, berichtet von der Ermordung des Vaters und von seinen Erlebnissen in Buchenwald. Es wird still im Saal. »Und da haben mich die Frauen gerettet. Sie riefen: ‚Schluss, aufhören, lasst den Günter in Ruhe. Das ist ein anständiger Mensch. Und sein Vater war ein aufrechter Genosse.« Die Intriganten erlitten eine Niederlage. »Aber so war es, in den 50er Jahren.« Nachwehen der Schauprozesse in Prag, Budapest und Sofia gegen Rudolf Slansky, László Rajk, Traitscho Kostoff und Genossen. Auch in der DDR hatte Berija, der schreckliche Geheimdienstbüttel Stalins, ein solches Tribunal veranstalten wollen, es kam zum Glück nicht mehr dazu.

Günter Pappenheim ärgert sich über Sektierertum, das es in der DDR gab und noch heute unter Linken gibt. »Meinem Vater wurde in dem Artikel auch vorgeworfen, mit Bürgerlichen paktiert zu haben. Im Kampf gegen die Faschisten musste man sich aber doch um eine breite Front bemühen.« Günter Pappenheim hat als Erster Vizepräsident des Internationalen Komitees Buchenwald-Dora und Kommandos sowie Vorsitzender der deutschen Lagerarbeitsgemeinschaft Buchenwald-Dora schon manchen Disput ausfechten müssen. »Ich erinnere dann immer an Pfarrer Paul Schneider, der in Buchenwald ermordet worden ist. Ein mutiger Mann Gottes.« Den heißspornigen Revoluzzern, die mit immer neuen skurrilen Vorschlägen kommen, was man in der Mahn- und Gedenkstätte bei Weimar veranstalten müsse, entgegnet er stets: »Auf dem Ettersberg nicht. Da ist Totenruhe angesagt. Da wird kein Krawall gemacht.«

Auf den hässlichen Artikel im »Freien Wort« antwortete übrigens seinerzeit ein Kommunist. Er habe mit Ludwig Pappenheim in einer Zelle gesessen und weiß, dass jener für die Vereinigung der Arbeiterparteien war, damit das, was am 30. Januar 1933 und in dessen Folge geschah, sich nie wiederhole. »Auf einmal erhielt meine Mutter eine Einladung nach Berlin, sie möge für ihren Mann posthum den Vaterländischen Verdienstorden abholen.« Still und verschämt ist Ludwig Pappenheim rehabilitiert worden.

Im Befreiungsjahr 1945 hatte Kleinschmalkalden den Ehrennamen »Ludwig Pappenheim« erhalten – auf Beschluss der sozialdemokratischen Partei. »Der sollte schon 1954 wieder eliminiert werden«, sagt Günter Pappenheim. Das konnte verhindert werden. Nicht so 1990, da entledigte sich Kleinschmalkalden des Namens des Ermordeten. Nur der Gedenkstein blieb unangetastet. Inzwischen gibt es für Ludwig Pappenheim einen Stolperstein in der Auergasse in Schmalkalden, vor dem ehemaligen Redaktionsgebäude der »Volksstimme«, sowie einen am Schlossplatz in Eschwege, wo er 1887 geboren wurde.

Günter Pappenheim hätte Buchenwald vielleicht nicht überlebt, wenn es im Lager so viel Engstirnigkeit gegeben hätte, wie er sie nach dem Krieg erfahren musste. Wenn dort nicht Sozialdemokraten, Kommunisten, Christen und bürgerliche Nazigegner zusammengehalten, sich gegenseitig so gut es ging unterstützt hätten.

Hermann Brill und Walter Wolf haben am 5. Juli 1944 im Lager ein illegales »Volksfrontkomitee« gegründet. Von diesem wusste Günter Pappenheim damals noch nichts, aber er wusste, dass im Lager und in den Außenkommandos Widerstand geleistet wird. »Ich war in der Waffenproduktion für Gustloff und habe mich an Sabotageakten beteiligt. Wir haben die Ziehmesser beschädigt, mit denen die Windung der Gewehrläufe hergestellt wurden. Die Dinger waren nicht mehr zu gebrauchen. Rohrkrepierer. Das flog auf. Da haben die Kameraden mich erst in den Krankenbau gesteckt und mir dann einen ›Schonplatz‹ in der Gerätekammer verschafft, mich also vor erneutem Verhör und wer weiß was gerettet.«

Günter Pappenheim muss Reparaturarbeiten erledigen. Dabei lernt er eines Tages Rudolf Breitscheid kennen, einen der prominentesten Häftlinge im Lager. Dessen Spind schließt nicht mehr richtig, das Schloss muss ausgewechselt werden. Der Sohn von Ludwig Pappenheim erkennt den sozialdemokratischen Reichstagsabgeordneten nicht. Erst als er zu den Kameraden zurückkehrt, klären die ihn auf: Breitscheid stand auf der ersten Ausbürgerungsliste der Nazis vom August 1933, konnte rechtzeitig nach Paris emigrieren und war Mitinitiator des sogenannten Lutetia-Kreises zur Schaffung einer deutschen Volksfront gegen die Hitlerdiktatur; er war Mitunterzeichner des »Aufrufes an das deutsche Volk«. Im Frühjahr 1940 musste er vor der Wehrmacht in den unbesetzten Süden Frankreichs fliehen, wo er jedoch wie viele andere deutsche Antifaschisten von den Schergen des Kollaborationsregimes in Vichy verhaftet und an die Gestapo ausgeliefert wurde. Rudolf Breitscheid starb am 24. August 1944 bei einem alliierten Bombenangriff auf das Lager.

Auch in der Lagerverwaltung und in den Stuben der SS hat Günter Pappenheim das eine oder andere zu reparieren. Bei einer dieser Gelegenheiten stibitzt er Essensreste aus einem Papierkorb. Hastig schlingt er sie hinunter. Der 1,76 Meter große Junge ist stets hungrig. Bei der Befreiung des Lagers wird er nicht mal mehr sechzig Kilogramm wiegen.

Hunderte sollten noch in Buchenwald elendig sterben, bis sich die Häftlinge selbst befreien – im Wissen freilich um die anrückenden US-Einheiten. »Wir haben in der Ferne Geschützdonner gehört. Mit jedem Tag rückte das Grollen näher. Wir wussten, unsere Befreier nahten.«

Wie verliefen die letzten Tagen auf dem Ettersberg? »Es ging alles drunter und drüber.« Die SS ruft immer wieder zu Transporten auf: »Letzte Gelegenheit für alle Fußkranken.« Eine heimtückische Einladung. »Von denen, die aus Auschwitz kamen, wussten wir, was das bedeutete.« Das nun nicht mehr illegale Lagerkomitee gibt die Parole aus: »Alle bleiben hier!« Die SS treibt in den letzten Tagen, vom 7. bis 10. April 1945, dennoch 28000 Häftlinge aus dem Stammlager und etwa 10000 aus den Außenlagern in Richtung Dachau, Flossenbürg und Theresienstadt. Auf den Todesmärschen sterben an die 15000 Häftlinge. Günter Pappenheim folgt dem Rat der Genossen vom Lagerkomitee, er bleibt im Keller des Steinbaus der Reparaturkolonne. »Wir haben uns in unseren Klamotten auf die Pritschen zum Schlafen gelegt. Wir wussten, irgendetwas passiert bald. Die Aufregung war groß.« Was wird passieren? Wird das Lager erneut bombardiert? Holt die SS sie noch in letzter Minute?

Je mehr Häftlinge sich weigern, sich den »Evakuierungstransporten« anzuschließen, je wütender jagt die SS sie mit Knüppeln, Schäferhunden und scharfem Schuss aus den Baracken – Häftlinge mit roten, rosa, grünen, lila, blauen, braunen und schwarzen Winkeln. Mit diesen waren in Buchenwald wie in den anderen Konzentrationslagern die »Politischen«, die Homosexuellen, die »Berufsverbrecher«, Bibelforscher und die von der Wehrmacht im besetzten Europa wieder eingefangenen Emigranten, die Sinti und Roma sowie die sogenannten »Asozialen« gekennzeichnet.

Die Selbstbefreiung

Endlich ist der langersehnte Tag angebrochen. »Am 11. April ’45 kam einer aufgeregt zu uns in den Keller: ›Die rennen draußen mit Gewehren rum.‹ – ›Wer?‹ – ›Die Kameraden!‹ Da sind auch wir raus und haben es kaum fassen können.«

Gegen elf Uhr am Vormittag hat das Lagerkomitee an ausgesuchte Häftlinge die vorher heimlich der SS entwendeten und gut versteckten Waffen ausgegeben. Als etwa 14.30 Uhr eine Vorausabteilung der 6. Panzerdivision der 3. US-Army den Lagerbereich mit den Unterkünften der SS erreicht, stürmen sie auf das Torgebäude los, entwaffnen das überraschte Wachpersonal und öffnen das Lagertor mit den sie jahrelang verhöhnenden, in metallenen Lettern geschmiedeten Worten »Jedem das Seine«. Um vier Uhr nachmittags ist das Lager befreit, 21000 Häftlinge können hinaus in die Freiheit treten.

So einfach ist es jedoch nicht. Viele sind zu schwach. Und wohin sollen sie gehen? Die Russen, die Polen, die Franzosen, die Niederländer, die Juden ... Noch ist Nazideutschland militärisch nicht besiegt, die Bestie liegt am Boden, röchelt, ist aber noch nicht tot.

Das Lager ist riesig. Günter Pappenheim begegnet vereinzelten SS-Leuten, die als weiße Fahne ihre Unterhosen schwenken. »Nein, ich hatte nicht das Bedürfnis, denen in die Fresse zu hauen. Außerdem hat das Lagerkomitee die Parole ausgegeben: ›Wir machen uns nicht die Hände schmutzig, nicht an diesen Strolchen. Keine Lynchjustiz!‹« Gewiss mögen manche Häftlinge an Rache gedacht haben. Der Lagerschutz passt jedoch auf, er hat eine Baracke freigemacht, in der die 220 gefangenen SS-Männer eingesperrt werden.

Während die meisten Buchenwalder noch im Lager bleiben müssen, zieht Günter Pappenheim los – nach Hause. Dort erfährt er, dass sein Bruder Kurt im Oktober 1944 in das Zwangsarbeitslager Weißenfels bei Halle verschleppt worden ist. Nun aber ist die Familie wieder zusammen.

Frieda Pappenheim hat gut auf die Ziehharmonika aufgepasst. Während Günter erstmals wieder die Klaviatur bedient, muss er an seine französischen Freunde, an Etienne und Sergej denken. Was wohl aus ihnen geworden ist? Was werden sie jetzt machen? Er wird es nicht erfahren. Günter Pappenheim hat weder Etienne noch Sergej je wiedergesehen. Mit ehemaligen französischen Zwangsarbeitern kommt er indes oft zusammen. Sie laden ihn in ihre Heimat ein. Auf einem Kongress ehemaliger Résistancekämpfer schenkt Günter Pappenheim seine Ziehharmonika dem ehemaligen Vizepräsidenten der französischen Nationalversammlung Guy Ducoloné. Er hat als Mitglied der Front national pour l’indépendance de la France, der Nationalen Front für die Unabhängigkeit Frankreichs, die deutsch-faschistischen Okkupanten bekämpft und ist 1944 nach Buchenwald deportiert worden. »Wir waren eine zeitlang auf dem gleichen Block, haben uns aber nicht wiedererkannt.« Ducoloné übergab die Ziehharmonika des Günter Pappenheim dann dem Widerstandsmuseum in Paris.

Hat es ihm nicht leid getan, sich von der Ziehharmonika zu trennen? »Nein, schmerzhaft war nur, als sie mir kurz nach der Befreiung von Rotarmisten abgenommen wurde.« Nach ein paar Tagen kamen jene wieder, gaben die Ziehharmonika zurück und hinterließen Brot, Zwiebeln und Speck – als Entgelt für die Ausleihe.

»Nein, ich war nicht unglücklich. Ich habe auch nie mehr auf ihr gespielt. Zu viele Erinnerungen drängten sich auf. Die Ziehharmonika hat mir Glück und Unglück gebracht.«

Die Puppennäherin von Ravensbrück

Als Elisabeth Jäger aus Wien in die Hände der Faschisten geriet

»Nie werde ich das unbändige Glücksgefühl vergessen, das ich empfand, als wir zum Lager zurückkamen und über dem nun sperrangelweit geöffneten Tor vor strahlend blauem Himmel eine rote Fahne wehte«, sagt Elisabeth Jäger, geborene Morawitz, eine gebürtige Wienerin. Der Akzent ist ihr geblieben, obwohl sie schon über ein halbes Jahrhundert in Berlin lebt. Auch der »Wiener Schmäh«, ein feinsinniger und zugleich frecher Humor, verrät ihre Herkunft.

28. April 1945. Alle Ravensbrückerinnen, die sich noch auf den Beinen halten können, werden auf den »Todesmarsch«