9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Droemer eBook

- Kategorie: Krimi

- Sprache: Deutsch

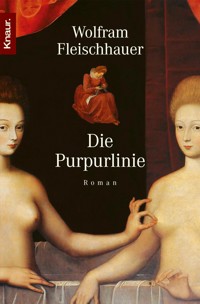

»Gabrielle d'Estrées und eine ihrer Schwestern«: Generationen von Betrachtern hat dieses anonyme Gemälde fasziniert, auf dem eine Dame mit spitzen Fingern die Brustknospe einer anderen umfasst. Liegt in der seltsamen Pose der Schönen eine verschlüsselte Botschaft? Wolfram Fleischhauer hat aus der unheilvollen Entstehungsgeschichte jenes Porträts einen atemberaubend spannenden Kriminalroman gemacht, der sofort zum Erfolg wurde.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 628

Veröffentlichungsjahr: 2012

Ähnliche

Wolfram Fleischhauer

Die Purpurlinie

Roman

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

»Gabrielle d’Estrées und eine ihrer Schwestern«: Generationen von Betrachtern hat dieses anonyme Gemälde fasziniert, auf dem eine Dame mit spitzen Fingern die Brustknospe einer anderen umfasst. Liegt in der seltsamen Pose der Schönen eine verschlüsselte Botschaft? Wolfram Fleischhauer hat aus der unheilvollen Entstehungsgeschichte jenes Porträts einen atemberaubend spannenden Kriminalroman gemacht.

Inhaltsübersicht

Prolog

Erster Teil Die Hand der Schwester

Eins

Zwei

Drei

Vier

Zweiter Teil Die Hand Gottes

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Sieben

Acht

Neun

Zehn

Elf

Zwölf

Dreizehn

Vierzehn

Fünfzehn

Sechzehn

Siebzehn

Achtzehn

Dritter Teil Die Hand des Malers

Eins

Zwei

Drei

Vier

Fünf

Sechs

Epilog

Anhang

Ein kunsthistorischer Kriminalfall?

Bilder oder Chiffren?

Die Hand der Schwester?

Falsche Inschriften

Königsqualen

Lesezeichen

Geschichte und Geschichten

Zeittafel

Bildnachweis

Prolog

Gestern sah ich wieder ihr Bild.

Im Halbdunkel, matt ausgeleuchtet vom gedämpften Licht des Museums, blickt sie an mir vorbei in den Raum, der sich hinter mir ausbreitet.

Zu meiner Rechten steht sie, scheint regloser noch als das Bild selbst zu sein, aus dem alle Bewegung gewichen ist. Sie hält den Kopf hoch erhoben über ihrem entblößten, von starkem Seitenlicht angestrahlten kreideweißen Körper. Unter dem perückenhaft hochfrisierten Haar drückt ihr Gesicht Erstaunen aus, und man hat den Eindruck, als wäre dort im nächsten Augenblick eine Empfindung zu lesen gewesen. Aber der Maler hat sie uns nicht zeigen wollen.

Der kleine, wie zum Kuß geformte Mund – aber auch dies ist nur ein Wunsch, den unser Blick suchend ergänzt – ist vom gleichen Rot wie die schweren, in wuchtige Falten gelegten Vorhänge am Bildrand, die den Eindruck einer soeben geöffneten Theaterbühne erwecken. Eine tränenförmige Perle schmückt den goldenen Ring in ihrem Ohr, und von dort führt ein langgezogener Schatten über die Schulter und den Arm bis zur linken Hand hinab. Der Unterarm, angewinkelt in Höhe des Bauchnabels, ruht auf der verhüllten Umrandung einer steinernen Wanne, in der die Frau steht. Davor schwebt ihre linke Hand, nur scheinbar abwehrend, denn die Hand zeigt uns etwas: Zwischen Daumen und Zeigefinger ist ein goldener Ring zu sehen, in den ein Saphir eingefaßt ist. Doch wie sie ihn hält? Kaum von den Fingerkuppen berührt, scheint der Ring nur behutsam von den Fingernägeln gehalten zu werden, als sei das Gold zu heiß oder der Saphir vergiftet. Wir suchen eine Erklärung, vielleicht in der rechten Hand, aber diese hängt schlaff über den Wannenrand herunter, der kleine Finger seltsam abgespreizt.

Direkt über den Fingern, die den Ring halten, sehen wir die nußfarbene Brustspitze der Dame im Bade. Nun glauben wir auch ihren sphinxhaften Gesichtsausdruck zu verstehen, eine erste Ahnung huscht durch unsere Seele, denn Daumen und Zeigefinger einer anderen Hand greifen nach dieser Brustspitze, wie um einen Stachel zu ziehen. Lang und feingliedrig sind diese Finger, jedoch in bräunlichem Rot gehalten, einem ungleich wärmeren Ton als die kaltweißen Glieder der Dame, die den Ring hält. Da ist sie wieder, jene Ahnung, die uns beschleicht wie ein Gedanke, der vor Worten flieht. Oder ist es Einbildung?

Zwei Frauen stehen da. Denkt man sich die Köpfe weg, so gleichen sich die beiden Gestalten vollkommen, zwei nackte Oberkörper, in einer Wanne stehend, verbunden durch das Spiel der Hände, die rechten auf dem Wannenrand ruhend, während die linken mit spitzen Fingern Ring und Brustknospe gefaßt halten. Doch das Gesicht der Dame zur Linken blickt triumphierend, verschlagen. Ein Hauch von lebendigem Rot ist über ihre Haut gelegt.

Allmählich öffnet sich nun der Innenraum, der beredte Hintergrund des Gemäldes, und gibt zwischen den nur halb zurückgezogenen dunkelroten Vorhängen den Blick frei auf eine weitere Frau, eine Kammerfrau vielleicht, die dort hinten neben einem Kamin sitzt. Sie ist über eine Handarbeit gebeugt, eine weiße Schärpe, die zu beiden Seiten über ihren Schoß herabfällt. An der Wand hinter ihr hängt ein Spiegel, der nicht silbern, sondern schwarz in seinem goldenen Rahmen glänzt. Neben ihr, in der eigentlichen Bildmitte, schwebend über dem Rätselspiel der Hände, ragt ein mit dunkelgrünem Samt verhängter Tisch in den Raum. Wir sehen die länglichen Falten auf dem grünen Stoff, der – man spürt es geradezu – soeben erst über den Tisch geworfen wurde. Hier werden wir plötzlich an die Zeitlichkeit herangeführt. Das allmähliche Glätten des Stoffes auf dem Tisch, der vielleicht ein Katafalk ist, und der schwache Schimmer eines niedergehenden Feuers im Kamin dahinter lassen die Kammerfrau zur Parze werden, die die Schicksalsfäden wirkt und löst unter dem schwarzen Spiegel, darin der Tod wohnt. Doch warum? Warum so früh? Weiß vielleicht jener Mann eine Antwort, dessen kaum verhüllten Unterleib wir über dem Kamin gerade noch erkennen können? Aber auch er ist ja nur ein Bild, ein Bild im Bild, das aus dem eigentlichen Gemälde hinaus in die Wirklichkeit zu wachsen scheint. Wir wissen nicht, wer er ist. Der Maler gab ihm kein Gesicht. Er sitzt dort, wie von einer Liebesnacht erschöpft, auf dem Boden, in prachtvollen purpurroten Stoff gehüllt, der seine Lenden umfließt. Der unbekannte Mann thront über der ganzen Szenerie, über dem niedergehenden Feuer, dem grün verhängten Tisch, der Parze, den beiden Damen im Vordergrund und ihren geheimnisvollen Gesten.

Doch jetzt ahnen wir, daß der Blick der Dame zur Rechten keine Welt mehr sieht. Wir spüren förmlich das kleine Holzgerüst, das sie in ihrer Wanne aufrecht hält, um den Schein des Lebendigen zu erwecken. Erloschen das Licht ihrer Augen, leblos der Körper unter der wächsernen Haut, starr die Gesten ihrer Hände, ihrer Finger, zwischen die jemand wie zum Hohn einen Ring gesteckt hat.

Listig, triumphierend sieht die zweite Dame uns an. In ihren Händen pulsiert noch das Blut, in ihr lebt noch ein Wille, während in jener anderen nur noch ein letzter Schimmer der Welt glimmt, ein winziger weißer Lichtpunkt auf der tränenförmigen Perle, die ihr Ohr schmückt – der einzige Ausgang, so scheint es, um in die Welt vor dem Bild zu gelangen, zu den Kerzen, die dort brennen im Atelier, einem jämmerlichen Schuppen, worin sich der Gestank rußender Kerzen mit dem scharfen Geruch von Firnis vermischt, in einer lautlosen Nacht des Jahres 1600. Und fast glaubt man, das leise, sanft kratzende Geräusch eines Pinsels vernehmen zu können, der behutsam die letzten Striche an den Gestalten ausführt, um das Geheimnis ihrer Geschichte auf immer zu verschließen.

Erster Teil Die Hand der Schwester

Eins

Natürlich ahnte ich damals noch nicht, daß Koszinskis Entdeckung den Schlüssel zu dem Gemälde barg. Er selbst hatte die wirkliche Bedeutung seines Fundes ebensowenig erkannt, andernfalls seine Stimme am Telefon sicherlich nicht so ruhig gewesen wäre. Die wie beiläufig erwähnte Mitteilung, er habe, falls ich ihm vor meiner Abreise noch einen Besuch abstatten wolle, vielleicht eine interessante Neuigkeit für mich, ging unter in seiner Wegbeschreibung und der Bitte, ihm einige englischsprachige Zeitungen mitzubringen, die er dort oben in seinem Hotel nicht bekommen konnte.

Unsere letzte Zusammenkunft lag mehr als drei Jahre zurück. Doch unsere Bekanntschaft wurde durch die längeren Zeiträume, in denen wir nur brieflich Kontakt hatten, nicht beeinträchtigt. Andere Arten von Freundschaften zu unterhalten wäre mir auch kaum möglich gewesen. Als Privatdozent für amerikanische Literatur führte ich ein recht nomadenhaftes Leben und hatte einen großen Teil der letzten fünfzehn Jahre in Kanada und den Vereinigten Staaten verbracht, wo ich seit neuestem sogar die vollen Bürgerrechte genoß, ein Umstand, der sich äußerlich nur in meinem Reisepaß und dem von Andreas zu Andrew Michelis geänderten Namen niedergeschlagen hatte. Anfang der achtziger Jahre hatte mich ein Promotionsstipendium nach Chicago geführt. Dort war ich schon bald den verlockenden Möglichkeiten des amerikanischen Forschungs- und Lehrbetriebes erlegen, so daß aus einem Forschungsjahr ein achtjähriger Aufenthalt geworden war. An eine Rückkehr nach Deutschland war danach nicht mehr zu denken. Der hiesige undifferenzierte Lehrbetrieb wäre mir auf Dauer unerträglich gewesen, ganz abgesehen davon, daß nach derart langer Abwesenheit die unverzichtbaren akademischen Kontakte längst abgerissen waren. Während der seltener werdenden Lehraufträge, die mich bisweilen nach Deutschland führten, machte ich außerdem die Erfahrung, daß ich mit den Jahren ein Besucher im eigenen Land geworden war. Die gemeinsame Vergangenheit, die mich mit meinen Freunden von früher verband, war aufgezehrt, und die Gegenwart war so disparat geworden, daß es Mühe kostete, die weit auseinanderliegenden Lebensläufe noch miteinander zu verknüpfen.

Nicolas Koszinski bildete hier eine Ausnahme. Zwar war er, im Gegensatz zu mir, ein seßhafter Mensch und lebte seit vielen Jahren in Stuttgart, wo er als Archivar in der Landesbibliothek arbeitete. Doch innerlich war auch er von der nomadenhaften Art, ein rast- und ruheloser Bewohner gedruckter Universen, mit einem seltsamen Hang zur Förmlichkeit, der dazu geführt hatte, daß wir uns trotz unserer jahrealten Bekanntschaft noch immer siezten.

Den Lehrauftrag in Freiburg hatte ich in einem meiner letzten Briefe erwähnt. Überraschend an Koszinskis Anruf war daher eigentlich nur, daß er sich erst so spät gemeldet hatte. Seine Einladung war mir eine willkommene Abwechslung vor meiner Abreise zu meinem nächsten provisorischen Domizil, und so sagte ich ohne zu zögern zu. Freilich hätte ich den Sommer auch damit verbringen können, Kontakte in Europa aufzufrischen. Eine Konferenz in Amsterdam klang interessant, und auch beim Amerikanistentag in Zürich rechnete man wohl mit mir, obwohl ich mich bisher noch nicht einmal angemeldet hatte. Vielleicht hatte ich instinktiv gehofft, von dergleichen Verpflichtungen entbunden zu werden? Ja, fast sträube ich mich gegen die Einsicht, aber die Anzeichen waren so deutlich, daß ich es mir längst hätte eingestehen müssen: Der Zauber der Literatur war seit langem in mir erloschen. Nicht nur, daß ich Fachkonferenzen zu meiden begonnen hatte; auch meine Seminare waren mit den Jahren technischer, abstrakter geworden. Meine Studenten hatte ich zu akribischen formalistischen Untersuchungen gezwungen, mich selbst in die damals wild wuchernden Theoriediskussionen gestürzt. Endlich dämmerte mir, daß ich wohl nur gehofft hatte, durch all diese mikroskopischen Analysen einen letzten Schimmer des Geheimnisses zu entdecken, das mich einst dazu verlockt hatte, die Literaturwissenschaft zu meinem Beruf zu machen. Doch in dem Moment, als ich dies erkannte, war mir jene interessante Textmaschinerie, deren Mechanismen ich auswendig zu kennen glaubte, längst fremd, ja gleichgültig geworden. Mechanisch lehrte ich die neuesten Erkenntnisse meines Faches, absorbierte sie und gab sie routiniert weiter, gleich einem Arzt, der neue Medikamente verabreicht. Ich vermochte alles zu behandeln. Zu staunen aber verstand ich schon lange nicht mehr.

Hatte ich auch deshalb jenen unbeirrbaren Ehrgeiz vermissen lassen, der meist mit einer Professur belohnt wird? Zu früh war ich abgeschweift, hatte mich mit Musik beschäftigt, deren Gesetze mir allerdings fremd blieben. Eine Zeitlang war ich dann vor den Büchern zur Malerei geflohen, aber auch das blieb ein Zwischenspiel, denn die Themen der Malerei schienen dem, was ich hinter mir zu lassen suchte, allzu verwandt zu sein. Ich studierte die alten Meister und traf auf die vertrauten Stoffe und Motive – antike Legenden, historische Darstellungen, die notorischen Höhepunkte aus der christlichen Überlieferung. Mein Blick glitt über diese, wie mir schien, allzu bekannte Welt hinweg, und nur einmal blieb er an einem Gemälde hängen, dessen verstörende Fremdheit sich nicht in mein teilnahmsloses Schauen fügen wollte und dessen Faszinationskraft lebendig werden ließ, was ich verloren zu haben glaubte.

Ich weiß nicht mehr, wo ich die beiden Damen im Bade zuerst gesehen habe. Mit den Jahren wurde mir ihr Anblick in Kunstbüchern, Katalogen, auf Buchdeckeln, selbst als Studiodekoration in einer Fernsehsendung, so vertraut, daß sie mir wie ein fester, gleichsam ursprungsloser Bestandteil der Bilderflut meiner Zeit erschienen. Mehrfach, wenn ich wieder auf das Gemälde gestoßen war, versuchte ich, etwas über die Hintergründe des Bildes zu erfahren. Wer hatte es gemalt, und was hatte einen Maler im sechzehnten Jahrhundert dazu veranlaßt, zwei Edeldamen in einer Badewanne zur Schau zu stellen? Immerhin war das Gemälde relativ bekannt, doch meine Ausflüge in die Kunstgeschichte ergaben nur, daß es in den vierhundert Jahren seiner Existenz niemandem gelungen war, das Bild kunstgeschichtlich zu deuten.

Das Gemälde war um 1590 im Umkreis der Schule von Fontainebleau entstanden, und bei einer der Damen handelte es sich um eine Geliebte Heinrichs IV. von Frankreich – mehr war nicht bekannt. Weder war es gelungen, den Maler zu identifizieren, noch konnten die Forscher das seltsame Gestenspiel der beiden Damen in ihrer Wanne überzeugend erklären. Im Griff an die Brustspitze der einen Dame, die immerhin Herzogin war, vermeinte man eine preziöse, wohl sinnbildlich auf eine Schwangerschaft verweisende Geste zu erkennen, die dem Zeitgeschmack des Manierismus durchaus entspreche und in ähnlicher Form auch auf anderen Gemälden zu finden sei. Für das Einzigartige, ja Mysteriös-Unanständige dieses Griffs an die Brustspitze war in der sinnbildlichen Deutung freilich kein Platz. Immerhin machte es einen großen Unterschied, ob jemand auf einem Gemälde einen Ring, eine Nelke oder ein paar Augengläser zwischen spitzen Fingern vor sich hielt oder ob eine Edeldame die Brustspitze einer anderen Edeldame auf solche Weise berührte. Doch auf Fragen wie diese konnte mir die kunstgeschichtliche Gelehrsamkeit keine Antwort geben. In Ermangelung einer eindeutigen Quelle, hieß es, werde das Gemälde wohl für immer sein Geheimnis wahren.

War es mir deshalb aufgefallen? Hatte mich an der eigentümlichen Komposition etwas berührt, das ich in meinen beruflichen Studien mehr und mehr vermißte? Ich erzählte Freunden davon und trug eine Zeitlang eine kleine Reproduktion des Gemäldes mit mir herum, da ich hoffte, vielleicht eines Tages jemandem zu begegnen, der mehr über das Bild wußte. Auch Koszinski gegenüber hatte ich das Bild wohl einmal erwähnt, vor Jahren allerdings, und von ihm die gleiche Bemerkung gehört wie von so vielen anderen. Ja, er kenne das Bild, eigenartig sei es wohl, wie so viele Gemälde aus jener Zeit.

Ich blieb noch zwei Tage in Freiburg, beschäftigt mit der Auflösung meiner Wohnung im Gastdozentenhaus. In der Julihitze wurde das Packen zur Qual, und ich war froh, als die Spedition meine Habseligkeiten aufgeladen hatte und der grüne Lieferwagen auf dem Weg nach Brüssel war, wo ich durch Vermittlung eines Kollegen im Herbst ein Seminar und eine Gastvorlesung halten sollte. Man erwartete mich Mitte September, und die verpflichtungsfreien zwei Monate, die vor mir lagen, erschienen mir wie ein Geschenk des Himmels. Pläne hatte ich, wie gesagt, nicht. Ein Aufsatz für einen Sammelband über den amerikanischen Naturalismus lag druckfertig auf meinem leergeräumten Schreibtisch und war nur im Anmerkungsteil noch korrekturbedürftig. Nach kurzem Zögern ließ ich das Manuskript in die Segeltuchtasche gleiten, die ich über das Wochenende beim Pförtner deponieren wollte. Während meines Besuches bei Koszinski würde ich ohnehin zu nichts kommen. Wie recht ich mit dieser Vermutung haben sollte, ahnte ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht …

Koszinskis Hotel lag etwa eine Autostunde von Freiburg entfernt in einem Hochtal. Auf dem Beifahrersitz des Fiat, den ich für das Wochenende gemietet hatte, lagen der neueste Economist, die Financial Times vom Vortag und eine Ausgabe des Scientific American mit einem Artikel über Hieroglyphen, der Koszinski interessieren würde. Die Sonne stand schon ein wenig schräg, als ich den Wagen auf den Parkplatz des Hotels lenkte. An der Rezeption des stattlichen, der gefälligen Landschaft jedoch geschmackvoll angepaßten Hauses wurde mir mitgeteilt, Herr Koszinski habe sich erlaubt, mir ein Zimmer zu reservieren, und erwarte mich gegen sechzehn Uhr dreißig auf der Terrasse, wo er sich nach einer unaufschiebbaren Kuranwendung einzufinden gedenke.

Ich bezog mein Zimmer, duschte, zog einen leichten Sommeranzug an und begab mich, mit Koszinskis Journalen ausgerüstet, auf die Terrasse. Es war viel Betrieb, doch ich fand einen freien Tisch und ließ mich auf einem der von der Sonne gewärmten Korbstühle nieder. Vor mir lag eine Landschaft, in der jeder nur vorstellbare Grünton zu bewundern war. Der helle Rasen fiel sanft hangabwärts, umfloß dunkler werdend die ersten Tannen und Fichten, die sich mit der Entfernung mehr und mehr zusammenschlossen und wellenartig in stets neuer Schattierung auf den Horizont zutrieben. Dort hatte der heranrückende Abend bereits einen feinen Dunst über den Wald gelegt und das satte Grün in zartes, kühles Blau gelöst, so daß der Wald friedlich in die dunkler werdenden Wolken hinaufzuwachsen schien. Es war jener Moment, da der Nachmittag in den Abend umzuschlagen beginnt, jene geringfügige, jedoch unübersehbare Veränderung des Lichtes, in der die Gegenstände von einem Moment zum anderen wie aufgeschreckt erscheinen. Weiche Rundungen wurden hart und kalt, ein leichtes Frösteln überlief dort die Welt, und ein gewaltiger Sog ging schon jetzt von jenem Punkt am Horizont aus, wo in wenigen Stunden die große rote Scheibe versinken würde.

»Ein prächtiger Anblick, nicht wahr?« Plötzlich saß er mir gegenüber, mit hochrotem Kopf und den offensichtlichen Nachwirkungen eines Moorbades.

Ich erhob mich. Die Umarmung war herzlich. Sein kleines, rundes Gesicht war sympathisch wie eh und je. Ob mir mein Zimmer gefalle? Ob ich lieber Kaffee oder Tee trinken würde? Beim Blick auf die Zeitschriften hellte sich sein Blick auf.

Ich berichtete kurz von den wichtigsten Stationen der letzten Jahre. Als ich Brüssel erwähnte, verzog er das Gesicht.

»Scheußliche Stadt. Wissen Sie, was dort das beliebteste Schimpfwort der Taxifahrer ist?«

Ich schüttelte amüsiert den Kopf.

»Architekt! Das sagt Ihnen alles. Die Stadt ist völlig verhunzt.«

Er tupfte sich die Stirn und winkte die Serviererin heran. Während er mit ihr sprach, konnte ich nicht umhin, einige Papiere, die er vor sich auf dem Tisch abgelegt hatte, mit einem neugierigen Blick zu streifen. Die Papierbögen sahen alt und vergilbt aus. Auf dem obersten Blatt waren Wasserflecken zu sehen, und in der Mitte des Bogens befand sich eine viereckige Stanzspur, die jedoch vom Mahagoni-Anhänger seines Zimmerschlüssels zur Hälfte verdeckt war.

Als er die Bestellung aufgegeben hatte und sich mir wieder zuwandte, bemerkte er meinen neugierigen Blick. »Eigentlich wollte ich Ihnen erst morgen davon erzählen, aber ich war doch zu gespannt auf Ihre Reaktion.«

Er steckte umständlich sein Taschentuch ein. Ich sah ihn erwartungsvoll an.

»Soso, alte Dokumente?« fragte ich schließlich, nicht ohne eine Spur von Spott.

Er legte die Stirn in Falten, als überlege er, ob es sich überhaupt lohne, mich in sein Geheimnis einzuweihen. Ich lehnte die Zigarette ab, die er mir anbot, und gab ihm statt dessen Feuer.

»Wie man’s nimmt. Eigentlich eher eine Familienangelegenheit.«

Sein Blick folgte der glitzernden Spur eines Flugzeugs, das weit über uns in westlicher Richtung vorüberzog und einen silbernen Strich in den Himmel radierte. Er musterte die Menschen, die um uns herum auf der Terrasse saßen und den sonnigen Spätnachmittag genossen. Dann verdunkelte sich sein Gesicht, und er schien durch mich hindurchzusehen, um entfernte Zeiträume zu betrachten. Ich wartete höflich, bis er seinen Ausflug in unbegreifliche Vorzeit beendet hätte. Aber eigentlich verhielt es sich umgekehrt. Bei Koszinski hatte ich manchmal den Eindruck, als sei ihm nicht so sehr die Vergangenheit, sondern vielmehr die Gegenwart ein undurchdringliches Pandämonium, in das er sich überhaupt nur in touristischer Absicht begab. Ein Wanderer zwischen den Welten, eine alte, verstörte Seele.

Zwei Stunden später hatte sich die Menge der Gäste auf der Terrasse merklich gelichtet. Vor uns auf dem Tisch standen einige leere Kaffeetassen sowie zwei soeben servierte Gläser Traubensaft, und mein Gesprächspartner hatte eine jener längeren Gedankenpausen eingelegt, mit denen er seine Ausführungen zu unterbrechen pflegte.

Ich rekapitulierte noch einmal die Stationen, die er erwähnt hatte. Er war in London gewesen, bei einer Versteigerung von Inkunabeln. Die feierliche, zugleich unanständige Atmosphäre einer öffentlichen Auktion, so hatte er bemerkt, komme fast einer Hinrichtung gleich. Er und sein Kollege von der Landesbibliothek hatten nichts ersteigert. Wie üblich waren ihnen die Japaner zuvorgekommen. Er vermutete, daß selbst die Bieter aus der Schweiz nur Mittelsmänner irgendeines Konsortiums in Kyoto waren. Aber eigentlich könne man froh sein, wenn die wertvollen mittelalterlichen Handschriften ins zivilisierte Ausland gelangten, denn in Europa sei man in der Vergangenheit nicht immer sorgsam mit ihnen umgegangen. Dann hatten sie in Paris zu tun gehabt: Verhandlungen mit der Bibliothèque Nationale wegen einer Reihe Faksimile-Drucke.

Keine besonders aufregende Geschichte, die sie aber dennoch vier Tage in der Stadt festhielt. Auf dem Rückweg nach Stuttgart sei er über Kehl gefahren, um Verwandten einen Besuch abzustatten. Ob ich Kehl kenne? Ich hatte verneint, dann aber hinzugefügt, daß ich einige Male durchgefahren sei, doch tatsächlich besucht hatte ich es nie. Er mache regelmäßig in Kehl Station, wenn er aus Paris zurückkomme, was etwa alle zwei Jahre geschehe. Entfernte Verwandte betrieben dort einen Verlag, und da man sozusagen mit der gleichen Sache zu tun hatte, war es für ihn zu einer Art Gewohnheit geworden, auf Rückreisen aus Paris in Kehl Station zu machen.

Auch diesmal sei er herzlich empfangen worden, trotz des allgemeinen Durcheinanders. Man war nämlich mit Umziehen beschäftigt. Überall Kisten. Mürrische Packer in blauen Anzügen. Staub. Telefone, die unter Papierhaufen begraben waren und verloren vor sich hin klingelten. Das genaue Gegenteil der klimatisierten Räume staatlicher Bibliotheken, worin er seine Jahre verbrachte und wo seit neuestem das Rauschen der Computer das strenge Klicken der Seismographen übertönte. Man könne sich keinen größeren Gegensatz vorstellen – hier das hektische Treiben in einem Verlag, das sich ausnehme wie die nervöse Geschäftigkeit in einem Kreißsaal, dort die kühle, konservierende Wissenschaftlichkeit und eifersüchtige Mumifizierung längst vergessener Gedanken in sterilen Archiven.

Seine Verwandten hatten den Umzug völlig unterschätzt. Das Sichten der alten Bestände nahm Monate in Anspruch. Schließlich existierte das Verlagshaus seit der Jahrhundertwende und hatte außerdem eine Vorgeschichte, die angeblich bis in die Zeit der Hugenottenvertreibung zurückreichte. Freilich verlor sich die Spur des Nachprüfbaren um 1800 herum und zerfloß nach allen Seiten hin ins Legendäre. Vermutlich stammten die ursprünglichen Gründer von Hugenotten ab, die sich nach dem Fall von La Rochelle 1628 dem Exodus zahlloser Andersgläubiger gen Osten angeschlossen hatten und nach Süddeutschland geflohen waren. Doch Einzelheiten waren nicht überliefert.

Anstatt sorgsam zu ordnen, hatte man am Ende alles nur notdürftig sortiert, und nun standen in den Kellern die Kisten herum und warteten auf den Abtransport. Er hatte nicht widerstehen können und seinen Cousin gefragt, ob er noch einen Blick auf die aussortierten Bestände werfen könne. Man wäre ihm sogar dankbar dafür, lautete die Antwort. Er solle aber nicht zuviel erwarten, denn es handle sich fast nur um wertlose Restauflagen und alte Korrespondenz.

Er war durch die Kellerräume spaziert, an den nun nackten Wänden entlang, auf denen sich noch der Abdruck der verschwundenen Regalreihen abzeichnete. Trotz der Warnung des Cousins blieb er mehrere Stunden, obwohl sich nur bestätigte, was man ihm gesagt hatte. Rechnungsbücher, Almanache, Kalender für ordentliche Frauenzimmer, Bibeln von beklagenswert miserabler Druckqualität, Kochbücher, Bilanzen, Gesangbücher, nie wieder aufgelegte Romane, Poesiebüchlein mit herzerweichendem Vierfarbenaufdruck, einige Jahrgänge Tageszeitungen, in wohl ehemals grünen Wachskarton gebunden, eine Partitur des Fliegenden Holländers, ein Reiseführer Elsaß, ein spanisch-deutsches Wörterbuch, bergeweise Geschäftspost; kurzum: nichts. Er hatte nur wenig Neigung verspürt, sich durch weitere Kartons durchzuarbeiten und Restauflagen von Handbüchern, Ratgebern und Vereinsalmanachen in ihrem dämmrigen Moderschlaf zu stören. Auch in den anderen Räumen bot sich das gleiche Bild: das geometrische Geäst der verschwundenen Regale an den Wänden und davor die Kartons, mit einem blauen oder roten Kreuz versehen, je nachdem, welche Form der Beseitigung für sie vorgesehen war.

Er habe ein seltsames Gefühl in der Magengegend gespürt, den Schauer des Überlebenden. Ganz gleich, was sich in diesen Kisten befand, wie wertlos, unsinnig, belanglos die Schriftstücke auch waren, es berühre ihn stets auf eine angenehm traurige Weise. Er sei nun einmal von dieser Art. Nein, kein Sammler. Dazu fehle ihm die Disziplin, die Gier. Vielmehr sei er ein Betrachter, eine Art Geologe der Gedanken, der Freude empfindet, wenn er sieht, wie sie Schicht um Schicht übereinanderliegen, sich durchdringen, voneinander scheiden, abrupt enden wie an einer Ader harten Gesteins, um dann an anderer Stelle wieder aufzutauchen, völlig unerwartet. Er habe dabei überhaupt keine Methode und sei sich natürlich darüber im klaren, daß dies eine zutiefst subjektive und wohl auch irrige Tätigkeit sei. Doch sei dies seine Art, er ein Mensch der Mythen, nicht der Märchen.

Zerrissene Tageszeitungen und zerknülltes Packpapier lagen verstreut auf dem Boden herum. Sonnenstrahlen suchten ihren Weg durch das Oberlicht und verklumpten im Milchglas zu einer kraftlosen weißlichen Masse. Das Geräusch eines anfahrenden Diesels ließ die Mauern vibrieren. Ein Weberknecht huschte schneezart die Kellerdecke entlang und suchte empört das Weite.

Neben einer der Kisten auf dem Boden fand Koszinski dann ein Stückchen Karton mit einer seltsamen Zeichnung darauf. Zunächst habe ihn nicht so sehr das Ornament erstaunt als vielmehr die Beschaffenheit des Materials. Erst bei genauerem Hinsehen habe er erkannt, daß es sich nicht um gewöhnlichen, halbverrotteten Karton handelte, sondern um ein Stück Leinwand, was freilich durch die starke Verschmutzung nicht sofort ins Auge fiel. Er hielt das streichholzschachtelgroße Stück gegen das Licht und stellte mit einigem Erstaunen fest, daß es keine maschinengewebte Leinwand war. Selbst ein Laie vermöge mit etwas Übung handgewebte von maschinengewebten Stoffen zu unterscheiden, und er, der schließlich von Berufs wegen tagein, tagaus Pergamente zu durchleuchten gewohnt sei, habe sofort die feinfädige, aber doch grobe Struktur der Leinwand erkannt. Natürlich wisse jedes Kind, daß der Webstuhl 1745 in Frankreich erfunden wurde. Vierzig Jahre später erprobte Cartwright in England erstmals erfolgreich ein mechanisches Webverfahren. Bis dieses Leinen als Handelsware auf den Markt kam, vergingen freilich noch einmal fast sechzig Jahre. In Deutschland wurde der erste mechanische Webstuhl bekanntlich 1845 von Schönherr in Chemnitz aufgestellt. Um diese Zeit dürfte auch maschinengewebtes Maltuch aufgekommen sein.

Während er sprach, schüttete Koszinski Zucker auf seinen Teller, strich ihn glatt und zeichnete mit der Spitze eines Zahnstochers einige Linien hinein. Als er fertig war, drehte er den Teller vorsichtig zu mir herum, und ich erkannte ein geschwungenes S, das von unten nach oben von einem Pfeil durchbohrt war. Ich betrachtete die Zeichnung eine Weile, zuckte dann mit den Schultern.

»Sie sprechen französisch?« fragte er.

»Leidlich.«

»Wie würden Sie das übersetzen: ein S, das von einem Pfeil durchbohrt ist?«

»Un S percé d’un trait?« riet ich.

Am Nebentisch erhob sich eine Gruppe Besucher. Jacken wurden von Stuhllehnen gezogen, Schuhe knirschten auf dem Kies. Das schläfrige Gesicht eines Kindes auf der Schulter seines Vaters, der stumm den Kopf schüttelte, als seine Frau ihm mit fragendem Gesichtsausdruck die Jacke hinhielt.

Koszinski betrachtete den schlafenden kleinen Jungen. Dann sagte er: »Das Zeichen ist ein typischer Rebus. Man kehrt vom abstrakten Sinn der Symbole zum lautmalerischen, ursprünglichen Klang der Buchstaben oder Zeichen zurück. Kinder entschlüsseln so etwas im Handumdrehen.«

Er hatte die Kisten zur Seite gerückt, neben denen das Stück Leinwand gelegen hatte. Sie trugen alle ein blaues Kreuz, waren also für den Reißwolf vorgesehen, so daß er keine Hemmungen zu haben brauchte, sie kurzerhand auszuleeren. Vermutlich habe es sich um ausgemusterte Reste aus einer Bibliothek gehandelt, die auf wer weiß welchem Wege in den Verlagskeller gelangt seien. Vielleicht die Überbleibsel eines Wasserschadens. Überall waren Wasserflecke zu sehen.

Wahllos hatte er in den Kisten herumgestochert. Der Geruch von altem Papier stieg ihm in die Nase. Er durchblätterte ziellos einige alte Ordner und Kladden und entdeckte nichts, was mit der seltsamen Zeichnung auch nur im fernsten Zusammenhang zu stehen schien. Trotzdem suchte er weiter, denn er fand es erstaunlich, daß so ein altes Stückchen Stoff mir nichts, dir nichts in einem Verlagsarchiv auf dem Boden auftauchte.

Die ersten fünf oder sechs Kisten enthielten gebundene Jahrgänge alter Zeitschriften, die um die Jahrhundertwende erschienen waren, jedoch keinerlei bibliophilen Wert besaßen. Verständlich, daß man die Wald-und-Wiesen-Heftchen einstampfen lassen wollte, ebenso wie den Inhalt der folgenden Kartons, die ausnahmslos Geschäftspost enthielten. Ein findiger Philatelist hätte vielleicht hier und da noch einen interessanten Fang gemacht, doch er, Koszinski, habe zu Briefmarken ein ähnlich gleichgültiges Verhältnis wie zu Neuigkeiten aus unerforschten Ecken der Milchstraße.

Und dann lag der Packen plötzlich auf seinem Schoß. Es handelte sich um einen dunkelbraunen Umschlag aus gewachstem Papier. Auf der Rückseite waren vier lederne Knöpfe angebracht. Ein weißroter Zwirn lief in Form einer Acht mehrmals um jeweils zwei gegenüberliegende Knöpfe herum und hielt den Packen auf diese Weise verschlossen. Die Ränder waren zum Teil aufgerissen und ließen übereinandergeschichtete Papierbögen erkennen.

Er drehte einen der geleerten Kartons um und legte das Paket auf dieses provisorische Tischchen. Dann entfernte er die Fäden, was sich als nicht besonders schwierig erwies, da der Zwirn im Lauf der Zeit brüchig geworden war. Als er die Knoten lösen wollte, zerfielen sie zwischen seinen Fingern wie die Lamellen eines verlassenen Wespennestes. Vorsichtig klappte er die gewachsten Bögen auseinander und schaute befriedigt auf das erste Blatt, das sich seinem Blick darbot. Ja, es gab keinen Zweifel. Das Blatt war zwar leer, aber in seiner Mitte waren deutlich Stanzspuren zu erkennen. Er nahm das kleine Leinwandstück mit der seltsamen Zeichnung zur Hand und legte es auf das Blatt. Das Bildchen schmiegte sich fugenlos in das alte Papier. Die bräunliche Verfärbung auf der Leinwand ging nahtlos in die feingeäderten Wasserflecken auf dem Pergament über.

»Und es waren die Papiere, die hier vor Ihnen liegen?«

Er nickte. »Ich habe nur die Niederschrift der Verhöre dabei. Die Zeichnung und die anderen Texte sind oben in meinem Zimmer.«

»Verhöre?«

»Ja. Das hier zum Beispiel.« Er reichte mir einige Bögen. »Die Befragung eines Bürgers von Paris, datiert vom 12. April 1599. Es geht darin um ein Feuer in der Rue de Deux Portes, das anscheinend in der Nacht vom 10. zum 11. April 1599 in Paris ein Haus teilweise zerstörte. Man fand eine Leiche in den Trümmern. Wenn Sie mich fragen, eine pure Erfindung, aber nicht schlecht gemacht.«

Ich nahm einen der Bögen zur Hand. »Der Zeuge heißt Gaston Bartholomé. Er ist siebenunddreißig Jahre alt, von Beruf Holzhändler, ansässig in der Rue de Deux Portes zu Paris.« Die Handschrift war geschwungen, aber relativ leicht zu lesen. Die Bögen waren beidseitig beschrieben und in der linken oberen Ecke paginiert.

»Erfindung?«

»Ja. Das ganze Konvolut ist eine Mischung aus historischen Fakten und offensichtlichen Phantastereien. Der ganze Stapel umfaßt vielleicht zweihundert eng beschriebene Blätter, die sicherlich das Ergebnis langjähriger Schreibarbeit sind. Vermutlich die Reinschrift einer Reihe von Romankapiteln oder etwas dieser Art. Nirgends sind Korrekturzeichen oder Streichungen zu sehen. Die einzelnen Teile sind recht unzusammenhängend. Später, als ich mich länger mit der Geschichte beschäftigt hatte, erkannte ich allmählich, worauf das Ganze vermutlich hinauslaufen sollte. Mein erster Eindruck war aber, daß ich auf Scherben gestoßen war, oder vielleicht sollte ich besser sagen: auf Skizzen.«

Ich gab ihm die Papiere zurück. »Und warum wollte man die Dokumente nicht aufbewahren? So etwas wirft man doch nicht weg.«

»Das dachte ich auch. Ich nahm die Papiere mit nach oben und zeigte den Fund meinem Cousin. Er war zwar erstaunt über das, was ich da zutage gefördert hatte, aber nicht sonderlich daran interessiert. Ich fragte ihn, ob seines Wissens einer seiner verstorbenen Verwandten geschriftstellert habe, und er erwiderte nur, es gebe wohl keinen in seiner Zunft, bei dem nicht etwas in den Schubladen liege. Mein Cousin warf einen flüchtigen Blick auf die Papiere und hielt mit spitzen Fingern das Leinenstückchen mit der Zeichnung gegen das Licht. Dann kamen plötzlich wieder die Packer herein und schleppten armeweise luftgepolsterte Plastikfolie hinter sich her, mit der sie die Kopiermaschinen zu umwickeln gedachten. Damit war der Fall für meinen Cousin erledigt. Er schob mir die Papiere über den Tisch zu und sagte, falls ich etwas Interessantes darin entdecke, könne ich ihm das ja mitteilen. Ich zog mich aus dem allgemeinen Durcheinander in die Kaffeeküche zurück und blätterte in den Papieren herum. Ich wollte feststellen, ob es sich überhaupt lohnte, die Blätter mit nach Stuttgart zu nehmen. Da fiel mein Blick auf einen Namen, und plötzlich verstand ich, was dieser Rebus auf dem Titelblatt verloren hatte.«

Koszinski betrachtete versonnen die Linien, die er vor mir auf den zukkerbestreuten Teller gemalt hatte.

Dann schaute er mich an, als erwarte er eine Reaktion auf seine seltsamen Ausführungen, doch meine Verständnislosigkeit stand mir wohl ins Gesicht geschrieben.

»Verstehen Sie nicht?« fragte er.

Ich zuckte mit den Schultern. »Was verstehen?«

Er lächelte geheimnisvoll. »Ohne Sie und den Hinweis aus dem Manuskript wäre ich auch nicht darauf gekommen.«

»Ohne mich?«

»Ja. Schauen Sie sich den Rebus an. Un S percé d’un trait.«

»Ja, und?«

»Jetzt lassen Sie alles Überflüssige weg. Die wesentlichen Elemente sind das S und der Pfeil.« Er nahm den Zahnstocher zur Hand, schüttelte den Zucker auf der Untertasse glatt und schrieb ESS.

»Und jetzt?«

»Jetzt kommt der zweite Teil dazu.« Er machte noch ein paar Striche und drehte die Untertasse dann wieder zu mir um.

»ESS … trait?«

Er zwinkerte mir zu wie einem Schuljungen, den nur noch eine Sekunde von einer großen mathematischen Einsicht trennt.

Ich konnte mir beim besten Willen nicht erklären, worauf er hinauswollte. »Estrait …«, sagte ich unsicher.

Nun schaute er mich an wie jemanden, dem man erklären muß, daß die Erde rund ist.

Und plötzlich durchfuhr es mich. »Sagen Sie bloß …?«

Seine Augen blitzten vor Vergnügen. »Ja doch. Die Herzogin von Beaufort. Geliebte Heinrichs IV. Der wohl rätselhafteste Todesfall des sechzehnten Jahrhunderts. Ihre Dame im Bade. Gabrielle. Gabrielle d’Estrées.«

Aus dem Haupthaus erklang die Glocke zum Abendessen.

Zwei

Am nächsten Morgen trafen wir uns am Brunnen im Park. Der Himmel war bewölkt, und die wenigen Spaziergänger, die sich im Park eingefunden hatten, trugen Schirme und leichte Sommermäntel mit sich herum. Koszinski schien indessen mehr über das Wetter zu wissen als die anderen Kurgäste, denn er war ebenso sommerlich gekleidet wie am Vortag.

Wir gingen die Auffahrt hinunter, die zur Straße führte, bogen dann auf einen schmalen Pfad in den Wald ab und folgten den Markierungen in Richtung des Höhenwegs.

»Wir haben Glück. Die paar Wolken werden die meisten Besucher davon abhalten, weite Spaziergänge zu unternehmen. Dabei kommt in spätestens zwei Stunden die Sonne durch. So haben wir die schöne Gegend für uns.«

Es war Koszinski gewesen, der nach dem Abendessen den Vorschlag gemacht hatte, am Morgen einen Spaziergang zu unternehmen. Ich hatte natürlich darauf gebrannt, gleich mehr über die Dokumente und die seltsame Zeichnung zu erfahren, die er mir auf der Terrasse gezeigt hatte, doch Koszinskis Kurprogramm schrieb ihm frühe Bettruhe vor. Außerdem meinte er auf meine drängenden Fragen, die Geschichte sei zu ausladend und zu kompliziert, und er würde es vorziehen, sie mir am nächsten Tag an einem Stück zu erzählen. Um das Gespräch endlich darauf zu lenken, sagte ich nach einer Weile: »Ihre gestrige Erzählung über Gabrielle d’Estrées hat mich neugierig gemacht. Nach dem Abendessen habe ich im Lesesaal in den Lexika nachgeschaut.«

»Und? Was haben Sie gefunden?«

»Estragon und Estremadura.«

Er schüttelte den Kopf. »Lieber gar nicht erwähnt werden, als auf ein Gewürz zu folgen.«

Er zog eine kleine Schatulle aus der Innentasche seiner Jacke und holte daraus das Stück Leinwand hervor, das er mir am Vortag beschrieben hatte. Es war fachgerecht konserviert, denn es steckte zwischen zwei handgroßen Glasscheiben, deren Ränder mit schwarzem Gazeband umklebt waren.

»Halten Sie es gegen das Licht, und Sie erkennen die unregelmäßige Struktur des Stoffes. Ich habe es einem befreundeten Restaurator gezeigt. Nach seiner Schätzung müßte es um 1800 gewebt worden sein. Genaueres könne man allerdings nur durch eine chemische Analyse ermitteln. Aber das ist eine recht aufwendige Geschichte. Jedenfalls ist das Bildchen um einiges älter als der Verfasser der Papiere, die ich gefunden habe. Entweder hat er den Rebus irgendwo gefunden, und dieser stammt tatsächlich aus dem späten achtzehnten oder frühen neunzehnten Jahrhundert, oder der Verfasser ist selbst nach Fontainebleau gefahren und hat das Emblem dort abgemalt und dabei altes Leintuch als Malgrund benutzt. Kennen Sie Schloß Fontainebleau?«

Ich verneinte.

»Der Rebus ist auf die Wandtäfelung im königlichen Kabinett gemalt. Im heutigen Salon Louis XIII. In der Mitte ein großes M, umrahmt von Lilien, und links und rechts davon dieses von einem Pfeil durchbohrte S, das nach oben und unten gleichermaßen in eine Lilie übergeht, genau so, wie Sie es auf der Zeichnung sehen können. Die weißen Banner der Bourbonen waren stets mit drei Schwertlilien geschmückt. Daher steht das M vermutlich für Seine Majestät, den König von Frankreich, der sich dieses Zeichenspiel ausgedacht hat.«

Ich betrachtete die Zeichnung. Das S war geschwungen und lief an seinen Enden mondsichelförmig aus. Durch den Pfeil, der schräg durch den Buchstaben gelegt war, gemahnte das Bildchen aus der Entfernung fast an das amerikanische Dollarsymbol. Die Lilien waren nur grob angedeutet, aber leicht als solche zu erkennen.

»Und das Manuskript?« fragte ich. »Ich fürchte, ich verstehe den Zusammenhang nicht.«

Er nahm das Ornament wieder an sich und verwahrte es sorgfältig in seiner Schatulle. »Ja. Der Zusammenhang. Das ist ja das Eigenartige, daß anscheinend noch niemand diesen Zusammenhang gesehen hat. Das Porträt der beiden Damen in der Wanne ist schon seltsam genug. Aber nicht minder mysteriös ist das Schicksal der Dargestellten, dieser Gabrielle d’Estrées. Ihr plötzlicher Tod, wenige Tage vor ihrer Eheschließung mit Heinrich IV., ist niemals aufgeklärt worden. Man sollte annehmen, die Historiker oder die Kunstgeschichtler hätten sich damit beschäftigt. Ich wäre von selber sicher auch nie auf den Gedanken gekommen, zwischen der Lebensgeschichte jener Gabrielle d’Estrées und diesem Gemälde eine Verbindung herzustellen. Liest man die Ereignisse von damals nach, so wird die ganze Geschichte äußerst rätselhaft. Sehen Sie, ein entfernter Verwandter von mir war von jenem Bild ebenso beeindruckt wie Sie und hat einige Notizen darüber hinterlassen, und ich kann gut verstehen, daß der alte Herr nicht von der Sache lassen konnte. Genausogut verstehe ich allerdings auch, daß er nicht damit fertig wurde.«

»Alter Herr?«

Er schüttelte entschuldigend den Kopf. »Sie haben recht. Ich sollte vielleicht lieber der Reihe nach erzählen, denn die Geschichte an sich ist bereits verwirrend genug. Nachdem ich die Handschrift zu Hause durchgelesen hatte, rief ich in Kehl an und fragte nach, ob denn nicht herauszufinden sei, wer diese Blätter verfaßt hatte. Ich verschwieg natürlich, daß ich den Eindruck hatte, einen immerhin bemerkenswerten Fund gemacht zu haben. Mein Cousin hätte vielleicht aus lauter Angst, daß ihm ein Geschäft entgehen könnte, die Papiere zurückgefordert, um sie gleich darauf im neuen Archiv abzulegen und dann über hunderterlei anderen Projekten zu vergessen. Ich log also, es handle sich um eine Art Essay über die Religionskriege in Frankreich, was recht besehen gar nicht einmal falsch war. Es habe da wohl jemand einen historischen Roman schreiben wollen und verständlicherweise auf halber Strecke aufgegeben. Mein Verwandter am anderen Ende der Leitung vermutete, daß es sich dann wahrscheinlich um Aufzeichnungen für Vorträge handle, die sein seliger Urgroßvater seinerzeit in Basel zu halten pflegte. Jonathan Morstadt habe er geheißen. Man wisse nicht mehr viel über ihn. Morstadt sei 1912 gestorben. Die beiden Weltkriege hätten nicht nur in der Nachkommenschaft gewütet, sondern auch das Stammhaus der Familie in Schutt und Asche gelegt und darunter alles begraben, was aus dieser Zeit an Dokumenten und Fotografien noch existierte. Nur ein paar Kisten hätten die Luftangriffe überdauert.

Mein Cousin erinnerte sich, daß in den späten fünfziger Jahren einmal eine Anfrage von einem Baseler Doktoranden gekommen war. Der Wissenschaftler promovierte über historische Gesellschaften und wollte wissen, ob die Nachfahren von Jonathan Morstadt noch Material über ihn hätten und ob er dieses einsehen dürfe. Bedauernd wurde dem Doktoranden mitgeteilt, daß die gesamte Hinterlassenschaft zerstört worden sei, weshalb man umgekehrt ihm sehr dankbar wäre, wenn er angeben könne, was er über den lieben Verwandten herausgefunden habe. Daraufhin kam die ebenso bedauerliche Antwort, außer der Tatsache, daß sein Name in den Protokollen der ordentlichen Sitzungen der ›Freunde der Geschichte des Protestantismus‹ erwähnt werde, sei nichts über ihn bekannt. Der Doktorand bedankte sich höflich, und man hörte nie wieder von ihm. Soweit mein Cousin.«

Während wir weiter durch den Wald gingen, versank Koszinski wieder in Schweigen. Ich wartete ungeduldig.

»Damit hatte ich nun zwar nicht besonders viel herausgefunden«, fuhr er endlich fort, »aber immerhin verfügte ich schon einmal über einen Namen für den mutmaßlichen Verfasser des Manuskriptes. Meines Wissens hat er nie etwas veröffentlicht. Ich fand nach einigem Suchen die Jahrbücher dieser historischen Gesellschaft zu Basel, die sich zwischen 1889 und 1906 mit der Geschichte des Protestantismus beschäftigt hatte, bevor sie aus Geldmangel – oder weil ihre Mitglieder einer nach dem anderen gestorben waren – aufgelöst wurde. Ich fand aber keine Artikel oder Miszellen, die meinen entfernten Verwandten als Verfasser auswiesen. Aber was sollte ich in den Bibliotheken herumsuchen, während ich den interessantesten Fund auf dem Tisch neben mir liegen hatte: die gesammelten, unveröffentlichten Schriften von Jonathan Morstadt, ehemals Verleger zu Kehl am Rhein und Privatgelehrter der Geschichte des französischen Protestantismus. Je länger ich jedoch in den Manuskriptblättern las, desto mehr drängte sich mir der Eindruck auf, daß ich es nur in zweiter Linie mit einem Historiker zu tun hatte. Da es sich bei dem Papierkonvolut um die Reinschrift von Teilen eines unvollendeten Buches handelte, versuchte ich natürlich zunächst, die Ordnung der einzelnen Kapitel zu rekonstruieren. Ich vermutete, daß sich der alte Morstadt noch nicht darüber klargeworden war, wo er noch Lükken auffüllen mußte und welche Kapitelteile er später aneinanderfügen würde. Auch die Paginierung der Blätter war immer nur für die einzelnen Abteilungen des Manuskriptes fortlaufend und fing stets wieder bei eins an, wenn ein Abschnitt beendet war. Nach der ersten Lektüre erstellte ich ein Inhaltsverzeichnis und versah die Kapitel mit Überschriften, soweit keine vorhanden waren. Morstadt hatte vier Textsorten benutzt. Da waren einmal die Verhöre oder Befragungen, von denen Sie ja gestern schon ein Exemplar gesehen haben. Dann gab es eine Reihe von Briefabschriften, die zum Teil aus dem Medici-Archiv in Florenz zu stammen scheinen und durchaus authentisch sein könnten. Jedenfalls tragen sie echte Archivnummern und als Quellenangabe die Bezeichnung Mediceo Filza. Einige Kapitel sind aus dem Blickwinkel eines allwissenden Erzählers geschildert. Schließlich enthielt das Manuskript noch Teile des Tagebuchs eines Malers, der im Jahre 1598 nach Paris ging, um Hofmaler zu werden.«

»Es handelt sich also, wenn ich Sie recht verstehe, um mehrere Geschichten?«

»Ja, wenn man so will. Obwohl eine davon sich tatsächlich so abgespielt hat, wie der Verfasser des Manuskriptes es an manchen Stellen erzählt, und daher die Bezeichnung ›Geschichte‹ nicht ganz zutreffend ist. Allerdings muß ich Ihnen gestehen, daß ich nach allem, was ich über die damaligen Ereignisse gelesen habe, selbst nicht mehr zu sagen weiß, was historisch verbürgt und was erfunden ist. Weiß der Himmel, was sich im Frühjahr 1599 in Paris abgespielt hat! Wer sich länger mit diesem Fall beschäftigt, stößt unweigerlich auf das Problem, daß sogar viele der sogenannten offiziellen historischen Dokumente zum Teil nachweislich Fälschungen sind. Man denke nur an die Memoiren des Marquis de Rosny, des späteren Herzog von Sully, in denen Briefe zitiert werden, die mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit erfunden sind. Der Fall dieser Estrées ist im übrigen auch heute noch nicht geklärt, und ich bezweifle, daß die Wahrheit jemals ans Licht kommen wird. Morstadt scheint aber in dem Bild etwas entdeckt zu haben. Es sieht so aus, als habe der Maler in dem seltsamen Gemälde eine Spur gelegt. Aber ich greife schon wieder vor und hatte mir doch vorgenommen, der Reihe nach zu erzählen.«

Wieder stockte seine Rede, doch diesmal nur für einen Augenblick. Koszinski schien seine Gedanken zu ordnen. Ich machte mich auf einen kurzen Bericht gefaßt. Statt dessen begann er plötzlich, ein historisches Tableau zu entwerfen.

Drei

Wir schreiben das Jahr 1590. Frankreich ist nach dreißig Jahren Religionskrieg fast völlig zerstört. Heinrich IV. von Navarra ist seit einem Jahr König. Doch was für ein König – in seiner Hauptstadt sitzen die Spanier und die katholische Liga, für die Navarra nichts anderes ist als ein protestantischer Ketzer, der bedauerlicherweise die Bartholomäusnacht überlebt hat. Kein Tag vergeht, an dem er nicht irgendwo im Reich in effigie verbrannt wird. Überall tobt der Bürgerkrieg, angeheizt durch das Eingreifen der anderen europäischen Mächte. Die katholische Übermacht ist erdrückend. Im Osten Lothringen mit den verhaßten Guisen, den Anführern der katholischen Liga, die sich in Paris eingenistet haben und Karl von Bourbon zum König ausrufen wollen, der jedoch im gleichen Jahr stirbt. Im Nordosten die Niederlande, die von den Spaniern besetzt sind. Schließlich Spanien selbst an der Südgrenze des Reiches, das Zentrum der Gegenreformation. Philipp II. von Spanien läßt keine Gelegenheit ungenutzt, durch militärische Operationen die innere Spaltung Frankreichs weiter zu vertiefen. Heinrich, zu seinem ursprünglichen, protestantischen Glauben zurückgekehrt, ist exkommuniziert, kann also von Rechts wegen nicht König sein. Insgesamt fünfmal wechselt er im Lauf seines Lebens den Glauben. Politik und Religion sind kaum voneinander zu trennen. Montaigne schreibt, er habe einstmals mit Navarra zusammen am Meer gestanden und den Sonnenuntergang betrachtet. Auf seine Frage, welche die rechte Religion sei, habe der König lange geschwiegen und aufs Meer hinausgestarrt. Schließlich habe er sich abgewandt mit den berühmt gewordenen Worten: Was weiß ich? Ein Skeptiker, wie die meisten intelligenten Menschen.

Am 9. November 1590 kampiert das königliche Heer in Soissons. Heinrich von Navarra ist siebenunddreißig Jahre alt, besitzt ein Hemd, eine Hose, keine Unterwäsche und ein Königreich, das ihm die halbe Welt streitig macht. Er ist de jure verheiratet mit einer Frau, die mehrmals Truppen gegen ihn aufgestellt hat und die er schließlich auf Usson, in der Nähe des heutigen Clermont-Ferrand, interniert hat. Sie kennen sie bestimmt. Margarete, die Tochter Catherinas de Medici. La Reine Margot, wie die Franzosen sie nennen. Es ist nie leicht, sich ein einigermaßen realistisches Bild von den Personen dieser Zeit zu machen. Bei manchen scheint es gar gänzlich unmöglich zu sein. Margaretes Person ist von den Skandalen, die ihr zugeschrieben werden, völlig zugeschüttet, der unersättlichste Schoß der Weltgeschichte.

Paris bleibt uneinnehmbar. Bei der letzten Belagerung im Herbst sind fünfzigtausend Menschen verhungert, und dennoch fällt die Stadt nicht. Als Mayenne, der Heerführer der Liga, Unterstützung vom Herzog von Parma bekommt, muß Heinrich die Belagerung abbrechen. Er zieht sich nach Soissons zurück und verbringt dort den Winter.

Unter Heinrichs Begleitern befindet sich Roger de Saint-Larry, Herzog von Bellegarde, siebenundzwanzig Jahre alt und einer der umworbensten Edelleute der Zeit. Während der Jagd beginnt er, dem König von seiner neuesten Eroberung vorzuschwärmen. Heinrich wird neugierig und will sich die Schöne selbst ansehen. So reiten sie am 10. November die fünfzehn Kilometer nach Schloß Cœuvres.

Cœuvres, denkt der König, dann ist sie eine Estrées. Ein Sproß der sieben Todsünden. Feine Familie. Der Schloßherr trägt Hörner auf dem Kopf wie ein kapitaler Hirsch, die ihm seine Frau aufgesetzt hat, als sie vor Jahren mit dem Marquis d’Allègre nach Issoire davonlief. Doch der gehörnte Antoine d’Estrées war gar nicht anwesend, als sie auf Cœuvres ankamen. Aus der Entfernung sahen sie die Schieferdächer der Schloßtürme feucht glänzen. Bellegarde pries heiter die Vorzüge seiner schönen Geliebten, während sie auf die Zugbrücke zuritten, und machte den Livrierten energisch ein Zeichen, als sie das Schloßtor passiert hatten. Die Diener brachen sich fast den Rücken, hin- und hergerissen zwischen Unterwürfigkeit und der Neugier, einen Blick auf den König zu werfen. Bellegarde ließ den König in der Halle warten und kehrte kurz darauf mit Diane, der älteren Schwester, zurück. Gabrielle war noch nicht zu sehen, und sonst war niemand im Schloß.

Dianes Verbeugung war gekonnt, unterwürfig, jedoch ohne eine Spur von Selbsterniedrigung. Von unten blitzten dem König ihre hübschen, schmalen Augen entgegen, die wußten: Dies ist kein Kniefall, sondern der nachsichtige Dank an ein berauschtes Publikum. Heinrich ließ ihr den Triumph und belohnte sich dafür mit einem langen Blick auf die weitgerühmten Reichtümer der Familie, die sie ihm darbot in ihrem tief ausgeschnittenen gelben Kleid.

Dann wurde er abgelenkt durch die Gestalt, die oben auf der Treppe erschienen war. Armer Bellegarde. Der mußte nicht zweimal hinsehen, um zu wissen, daß er einen unverzeihlichen Fehler begangen hatte. Der König sah aus, als sei er einem Geist begegnet. Diane, jetzt ein Aschenputtel, lächelte wissend und lief auf die Treppe zu, um ihre Schwester zu empfangen.

Mein Gott, denkt der König und sucht schon nach Worten für Briefe, die er ihr schreiben wird. Sind aber nur leere, stumpfe Vokabeln, die ihm in den Sinn kommen, einfältige Vergleiche wie Marmor und Lilien und Rosen und Purpur. Er wendet sich ab und läßt Bellegarde den Vortritt. Während dieser Gabrielle begrüßt, durchschreitet der König den Innenhof. Er geht ein paar Schritte und läßt seinen Blick über das Anwesen gleiten. Hinter ihm flüstern die Verliebten, während der König um seine Fassung ringt. Dabei ist er schon viel weiter in seinen Gedanken. Hat die anderen Figuren ins Visier genommen, die zu berücksichtigen sind. Da ist zunächst der Vater, Antoine d’Estrées, einer von der Sorte derer, die viel wollen und nichts vermögen. Dann die Tante, Madame de Sourdis, Schwester der durchgebrannten Mutter. Ihr Mann, Monsieur de Sourdis, war früher Gouverneur von Chartres, das jetzt in den Händen der Liga ist. Ihr Bett hingegen teilt sie mit dem abgesetzten Kanzler Monsieur de Chiverny. Lauter Habenichtse, ein Faß ohne Boden. Heinrich sieht schon das strenge, bleiche Gesicht seines Schatzmeisters Rosny, der ihm vorrechnet, was ihn diese Liebschaft kosten wird. Na und? Er ist der König. Nicht wahr? Punktum.

Er wendet sich um, geht auf das Paar zu und schickt Bellegarde auf einen Spaziergang. Gabrielles Verbeugung ist ungleich weniger kunstvoll als die ihrer Schwester. Dafür ist sie wahrhaftig, fast naiv. Sie weiß ja auch nicht, daß der da vor ihr lichterloh brennt und keine Ruhe mehr geben wird, bis er sie sein eigen nennen kann. Sie nimmt artig die standesgemäßen Huldigungen entgegen und erwidert sie, wie es sich gehört. Das Kaninchen plaudert mit der Schlange über das Wetter, denkt die Schwester amüsiert und freut sich schon auf das Gesicht, das die Tante machen wird, wenn sie’s erfährt.

Der König hat mittlerweile wieder sehen gelernt und betrachtet mit einem leichten Schauder die vollendete Schönheit seiner Gabrielle. Denn sein wird sie, das steht für ihn längst fest, und während galante Worte ihre Aufmerksamkeit ablenken, huschen seine Blicke wie flinke Diebe über sie hinweg, stehlen hier ein Lächeln, dort einen Schimmer Licht auf schwanenweißer Haut, da den sanften Schwung weichgezeichneter Lippen.

Dies war vielleicht der einzige Augenblick, da sie sich offen begegnet sind. Beide waren ein Nichts. Sie eine siebzehnjährige Schönheit aus einer Familie mit unmöglichem Ruf; er ein vom päpstlichen Bannstrahl gezeichneter König ohne Reich und ohne Hauptstadt. Wäre in diesen Jahren eines der vielen Messer, die gegen ihn im Umlauf waren, erfolgreich gewesen, wir wüßten heute kaum noch seinen Namen. Und Gabrielle wäre vielleicht gerade einmal zwanzig geworden, bevor sie ein eifersüchtiger Ehemann erwürgt hätte. Dieser König da, mit schlechten Zähnen und ungewaschenem Hals, nimmt sich nicht sehr stattlich aus neben ihrem eleganten Liebhaber, der schon die dritte Runde um den Brunnen dreht und bisweilen herüberschielt. Wenn sie zu entscheiden hätte, wäre das Spielchen jetzt vorüber. Doch als der König sich verabschiedet, hört sie ihn wie durch einen Nebel sagen: »Ich komme wieder.«

Das mag ja sein, ihr ist es gleich. Doch die Tante wird es um so mehr interessieren. Madame de Sourdis’ Imagination gebärt von nun an stündlich neue, großangelegte Pläne, die durch diese unerhörte Neuigkeit plötzlich möglich werden. Sie wird es ihrer Nichte mit einigen scharfen Worten bedeutet haben, daß man, um einen Apfel zu essen, nicht gleich den ganzen Baum fällen muß, daß es jedoch eine unverzeihliche Dummheit wäre, den König von Frankreich von der Bettkante zu stoßen. Gabrielle protestiert. Doch der strenge Blick der Tante macht die Schöne schweigen. Dann hört sie die Befehle. Kein Gunsterweis, bis er glüht vor Verlangen. Das wird ihr nicht schwerfallen. Sie denkt an das bärtige, durchfurchte Gesicht des fast Vierzigjährigen und an seinen Soldatengeruch. Dann nennt Madame de Sourdis den Preis. Stellen für ihren Mann, ebenso für Chiverny, ihren Liebhaber, und natürlich für den alten Estrées. Und wenn man schon eine Stadt nehmen will im Frühjahr, warum nicht Chartres, da wäre dann schon einmal der Gouverneursposten für ihren Mann frei.

Gabrielle hört kaum richtig zu und denkt zurück an einen Abend im September, als Bellegarde die Treppe zu ihr heraufkam im Turm und sich neben sie legte. Sie war nur mit Mondlicht bekleidet und gab sich dem zärtlichen und wohlgestalteten Mann hin wie frisch gefallener Schnee. Den liebe ich, denkt sie, werde ihn immer lieben. Vielleicht lerne ich’s, den andern glücklich zu machen, zum Wohle der Familie. Doch mein Herz kauft mir keiner ab. Lebt wohl, Roger de Saint-Larry. Verlaßt mich nicht, König meines Herzens. Jetzt beginnt das häßliche Leben.

Im Frühjahr 1591 lagen sie vor Chartres, das nicht fallen wollte. Heinrich war dennoch voller Energie und Zuversicht. Tagsüber trieb er in den Gräben und auf den Wällen die Belagerung voran. Abends widmete er sich einer anderen Eroberung, die man ihm ins Lager gebracht hatte. Gabrielles Familienrat konnte sich schon sicher sein. Sobald die Stadt fiel, würde er bezahlen.

Die Katholiken, die noch zu Navarra hielten, machten keinen Hehl daraus, wie sehr ihnen diese leicht durchschaubaren Umtriebe mißfielen. Auch die Protestanten reagierten mit Ablehnung und verhaltenem Zorn. Dieser Gabrielle und ihrem Clan hatten sie es schließlich zu verdanken, daß das unwichtige Chartres bestürmt wurde, während das viel wichtigere Rouen unbehelligt blieb.

Als Chartres jedoch am 20. April 1591 fiel, zeigte es sich, daß die Rechnung von Madame de Sourdis aufgegangen war. Heinrich setzte Monsieur de Sourdis als Gouverneur ein und machte Chiverny zum Kanzler. Doch anstatt nun endlich Rouen anzugreifen, vergeudete man zunächst vor Noyon wertvolle Zeit. Schließlich war der alte Estrées noch ohne Amt, und auf den wartete der Gouverneursposten im widerspenstigen Noyon. So macht man sich Feinde.

Gabrielle hielt unterdessen Gefühle und Geschäfte getrennt. Sobald die Umstände es gestatteten, entwich sie nach Cœuvres, wo Bellegarde in der Dämmerung wartete. Heinrich, so geht das Gerücht, ertappte die Unfolgsame bei einem ihrer nächtlichen Ausflüge. Der andere war gerade noch rechtzeitig unters Bett entkommen. Der König, kein Unmensch, ließ von dem Konfekt, das er nach den Umarmungen mit seiner Schönen zusammen verspeiste, einige Stückchen zu Boden fallen, damit der da unten auch etwas davon habe und sich vor allem seiner aussichtslosen Lage bewußt werde. Der begriff’s auch und zog sich alsbald zurück, um dem Fräulein Guise nebst Mutter den Hof zu machen.

Gabrielles Vater wurde es allmählich zu bunt ob der Geschichten, die über seine Familie kursierten. Antoine d’Estrées, vielleicht bestärkt durch den Umstand, daß seine ehebrecherische Frau mittlerweile ihre gerechte Strafe gefunden hatte und mit durchschnittener Kehle neben dem nesträuberischen Marquis d’Allègre in Issoire bei den Abfällen lag, verheiratete Gabrielle kurzentschlossen mit dem Witwer Nicolas d’Amerval, Monsieur de Liancourt.

Dem war die Geschichte nicht geheuer, doch er willigte ein, auch wenn er sich, wie sich bald herausstellte, dabei zuviel zugetraut hatte. Wohl von der Furcht beseelt, widerrechtlich königliche Güter zu berühren, versagte dem Vater von vierzehn Kindern in der Hochzeitsnacht die Männlichkeit. So verkündete er jedenfalls untertänigst, nachdem der verstimmte Heinrich von Navarra ihm einen Besuch abgestattet hatte. Ein Huftritt, so war anschließend zu erfahren, habe ihn seiner geschlechtlichen Fähigkeiten beraubt, weshalb er auch nur widerstrebend und unter Vorbehalten dem Drängen des Schwiegervaters nachgegeben und besagte Estrées geehelicht habe. Die Ehe war nicht vollzogen, Gabrielle verließ einige Monate darauf für immer Schloß Liancourt, um sich endgültig Heinrich anzuschließen.

Gabrielle brachte Heinrich Glück. Er hatte es nötig. Die Zeiten waren gespannt. Als Protestant würde er seinen Thron niemals bekommen. Die Liga war zu mächtig. Sein Paris, er hätte es aushungern können bis auf den letzten Mann. Doch was wäre gewonnen? Endlose Gemetzel, eine Stadt voller Toter. Die andere Seite, die Ständeversammlung der Liga in Paris, war genauso ratlos und konnte sich auf keinen Gegenkandidaten einigen. Wäre Navarra katholisch, morgen würden sie ihn krönen. Doch der Schritt war riskant. Seine Hugenotten würden sich im Stich gelassen fühlen. Und konnte er es wagen, England zu verprellen, den einzigen Verbündeten weit und breit? Elisabeth sähe es lieber, wenn er seine Hauptstadt in die Knie zwänge, als vor der Kurie zu Kreuze zu kriechen. Sie war jedoch zu sehr Politikerin, um den Vorteil zu verkennen, den der Übertritt bringen würde. Heinrich kaufte lieber mit Gold als mit Blut, war überhaupt ein wenig gewalttätiger Herrscher, der seinen Söldnern das Recht auf Plünderung von drei Tagen auf einen reduzierte.

Philipp von Spanien, der Weltbeherrscher, verstand indessen die Welt nicht mehr. Er, der Allerchristlichste König, mußte tatenlos zusehen, wie das Pendel langsam und stetig zugunsten des französischen Ketzers auszuschlagen begann. Eiskalt berührten ihn die Depeschen, die ihn aus Paris in seinem gewaltigen Mausoleum El Escorial erreichten. Seine Botschafter konnten nur berichten, daß sein Plan, die Infantin auf den französischen Thron zu setzen, niemals die Unterstützung des Parlaments finden würde. Kein ausländischer Prinz und keine ausländische Prinzessin konnten den französischen Thron besetzen, da dies gegen das salische Gesetz und damit gegen das Fundament der französischen Monarchie verstoßen würde. Wechsle Navarra hingegen den Glauben, so stehe zu befürchten, daß Paris sich ihm öffnen werde.

Der Sommer 1593 rückte heran. Während sich die Ständeversammlung in Paris von Sitzung zu Sitzung uneiniger wurde, durchdachte Navarra die Folgen seines Glaubenswechsels, des Todessprunges, wie er es nannte. Er konferierte mit den Prälaten über das Fegefeuer, den Ablaß, die Hierarchie der Engel. Seine Kampfgefährten blickten bang in die Zukunft, doch er beruhigte sie mit einem klaren Wort: Er, König der Franzosen, Katholiken und Protestanten gleichermaßen, lasse sich nicht halbieren, und wer anderes glaube, werde ihn ganz kennenlernen. Sein Verstand sagte ihm, was zu tun war. Die Tatsachen diktierten den Weg. Die Katholiken, die noch zu ihm hielten, weil ihnen das Reich über den Glauben ging, würden nicht ewig einem exkommunizierten Ketzer die Treue halten. Sobald die Versammlung in Paris sich auf einen König einigen würde, wäre er verloren. Um sein Herz schließlich kümmerte sich Gabrielle. Die Tante, so sagte man, habe es ihr zugeflüstert: Nur Seine Heiligkeit selbst konnte den König scheiden. Zwischen ihr und dem Thron standen der Papst und Heinrichs falscher Glaube. Verweigert Euch, flüsterte die Schlaue der schönen Nichte ins Ohr. Tränen und Flehen werden ein übriges tun.

Am 25. Juli 1593 trat Navarra durch die Pforte von St. Denis vor den Altar, und umringt vom neugierigen Volk empfing ihn der Erzbischof von Bourges.

»Wer seid Ihr?«

»Ich bin der König.«

»Was begehrt Ihr?«

»Ich begehre, in den Schoß der katholischen, apostolischen, römischen Kirche aufgenommen zu werden.«

Dann sprach er das verabredete Glaubensbekenntnis.

Der Streich glückte. Der Krönung stand nichts mehr im Wege. Da Reims in den Händen der Liga war, wich man nach Chartres aus. Besorgte auch von irgendwoher ein Öl, das für die Salbung recht war. Das waren kleine Unstimmigkeiten, verglichen mit den Gerüchten, die aus Spanien herauftrieben. Philipp, so hieß es, sei angesteckt. Peinliche Schmach, die den Spaniern, die noch in Paris festsaßen und Zeter und Mordio schrien, den Wind aus den Segeln nahm. Langsam und stetig breitete sich die Ansicht aus, daß ein konvertierter König aus dem eigenen Land immer noch besser sei als der Sproß eines syphilitischen fremden Fanatikers.

Im März 1594 schließlich war es soweit. Der Einmarsch in Paris war von langer Hand vorbereitet. Im Morgengrauen drang der König durch die Porte Neuve in seine Stadt ein. Die Überraschung war so groß, daß sich kaum Widerstand regte. Ein paar Landsknechte wurden niedergemacht, widerspenstige Wachen kurzerhand ins Wasser geworfen. Der Herzog von Feria erhielt Order, binnen des Vormittags seine Truppen zu sammeln und um fünfzehn Uhr spätestens die Stadt zu verlassen, andernfalls man ihn mit Gewalt vertreiben werde. Die demoralisierte spanische Besatzungsarmee leistete jedoch keinen Widerstand. Pünktlich zum vereinbarten Zeitpunkt zog sie in strömendem Regen durch das Tor St. Denis ab. Navarra stand oben auf dem Torbogen und schaute ihnen nach. Kein Schuß fiel. Das Geräusch von Stiefeln im Matsch und das Knarren von Wagenrädern bildeten die alleinige Geräuschkulisse des Abzugs. Ein Weltreich schlich von dannen.

Spanien war geschlagen. Aber der Weg zum Frieden war noch weit. Die Liga war gespalten, aber nicht zerstört. Der König war endlich Herr in seiner Stadt, aber noch fehlte die Absolution des Papstes. Kurz darauf wendete sich das Kriegsglück zu Heinrichs Gunsten. Lyon wurde erfolgreich zur Kapitulation gezwungen. Es folgten Poitiers, Quimper, Cambrai, Amiens. Wenig später ergaben sich Beauvais, Péronne, Doullens und Saint Malo. Heinrich hielt den Zeitpunkt für gekommen, nun auch offiziell und feierlich als Souverän von seiner Hauptstadt Besitz zu ergreifen. Am Abend des 15. September 1594 zog er unter Fackelschein in seine Stadt ein. Zahlreiche Edelleute, Offiziere und königliche Beamte sowie einige Truppen und eine freudig bewegte Masse Schaulustiger begleiteten ihn.

Allerdings galt das Spektakel mindestens ebenso seiner Geliebten, die in einer prächtigen Sänfte vorneweg getragen wurde. Gabrielle trug ihre Lieblingsfarbe: ein dunkelgrünes Kleid aus Samt, das über und über mit Perlen und Edelsteinen bestickt war, in denen sich der Schein der Fackeln spiegelte. Was mag in ihr vorgegangen sein, während sie über den Morast hinweg in die Hauptstadt hineingetragen wurde? Nicht einmal vier Jahre war es her, da saß sie, siebzehnjährig, auf Schloß Cœuvres im Schoß einer zwar berüchtigten, aber unbedeutenden, ja unfähigen Familie und ließ sich von ihren Dienern die Fliegen verjagen, die ihr um den schönen Kopf schwirrten. Und heute führte sie den Triumphzug des Königs an, der seine Hauptstadt zurückgewonnen und Spanien gedemütigt hatte.