9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Aufbau digital

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Serie: Fortune de France

- Sprache: Deutsch

Maria von Medici sinnt ein letztes Mal auf Mord.

König Ludwigs Macht scheint gefestigt, aber ein letztes Mal muss er sich behaupten gegen die Mordpläne seiner Mutter Maria von Medici wie auch gegen die Komplotte der eigenen Gemahlin. Für Robert Merle, den Dumas des 20. Jahrhunderts, die Gelegenheit zu einem brillanten Parcours durch ein Jahrzehnt französischer Geschichte – galant und mit sehr viel Witz erzählt.

»Sein Name ist ein Firmenzeichen für spannende, geistvolle Unterhaltung, herübergereicht mit französischem Esprit.«Lausitzer Rundschau

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 555

Veröffentlichungsjahr: 2011

Ähnliche

Robert Merle

Die Rache der Königin

Roman

Aus dem Französischen von Christel Gersch

Aufbau-Verlag

[Menü]

Impressum

Die Originalausgabe mit dem TitelComplots et cabaleserschien 2001 bei en Éditions de Fallois, Paris

ISBN 978-3-8412-0182-9

Aufbau Digital,veröffentlicht im Aufbau Verlag, Berlin, 2011© Aufbau Verlag GmbH & Co. KG, BerlinDie deutsche Übersetzung erschien erstmals 2006 bei Aufbau, einer Markeder Aufbau Verlag GmbH & Co. KGComplots et cabales © Robert Merle

Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung und Verwertung ist nur mit Zustimmung des Verlages zulässig. Das gilt insbesondere für Übersetzungen, die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen sowie für das öffentliche Zugänglichmachen z.B. über das Internet.

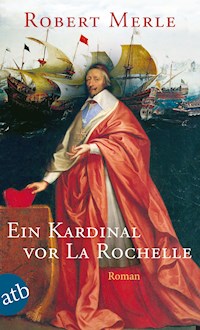

Umschlaggestaltung Preuße & Hülpüsch Grafik Designunter Verwendung des Gemäldes »Anna von Österreich, Königin von Frankreich«, von Peter Paul Rubens

E-Book Konvertierung: le-tex publishing services GmbH, www.le-tex.de

www.aufbau-verlag.de

Menü

Buch lesen

Innentitel

Inhaltsübersicht

Informationen zum Buch

Informationen zum Autor

Impressum

Inhaltsübersicht

ERSTES KAPITEL

ZWEITES KAPITEL

DRITTES KAPITEL

VIERTES KAPITEL

FÜNFTES KAPITEL

SECHSTES KAPITEL

SIEBENTES KAPITEL

ACHTES KAPITEL

NEUNTES KAPITEL

ZEHNTES KAPITEL

ELFTES KAPITEL

ZWÖLFTES KAPITEL

DREIZEHNTES KAPITEL

VIERZEHNTES KAPITEL

FÜNFZEHNTES KAPITEL

SECHZEHNTES KAPITEL

SIEBZEHNTES KAPITEL

ACHTZEHNTES KAPITEL

[Menü]

Dieser Roman,

zwölfter Band von »Fortune de France«,

ist herzlich zugeeignet

meinen sechs Kindern,

meinen siebzehn Enkeln

und sechs Urenkeln.

[Menü]

|7|ERSTES KAPITEL

Als die Belagerung von La Rochelle im November 1628 höchst ruhmvoll für unsere Waffen, für die arme hugenottische Stadt aber höchst grauenvoll endete, weil im Lauf jenes Jahres über zwei Drittel ihrer Bewohner verhungert waren, bewegten mich sehr gegensätzliche Gefühle. Einerseits Mitleid, das mich beim Einzug in die unglückselige Stadt angesichts der Hungerleichen überall, mehr aber noch der wankenden, zum Skelett abgemagerten Überlebenden ergriff. Andererseits aber, auch wenn ich, wie Richelieu sagte (der ja immer alles über alle wußte), »schon fast Herr auf Schloß Brézolles« war und mich aus begreiflichen Gründen dort wie zu Hause fühlte, durchströmte mich mit innigster Freude der Gedanke, daß ich endlich nun die Marquise de Brézolles in Nantes aufsuchen konnte, um sie und ihr Söhnchen, das auch meines war, in mein Herzogtum Orbieu heimzuführen. Als Angehöriger des Königlichen Hauses, der ich dem König mit Herz und Tatkraft in heiklen und stets dringlichen Missionen diente, welche Kardinal Richelieu mir in seinem Namen anvertraute, durfte ich freilich ohne Zustimmung meines Herrn weder heiraten noch auch nur nach Nantes reisen, um Madame de Brézolles erst einmal um ihre Hand zu bitten.

Nun stellte sich aber, bevor ich überhaupt um diese Zustimmung einkam, die Frage: Sollte ich mein Vorhaben zuerst Richelieu unterbreiten, oder gebührte der Vortritt dem König? Immerhin hielten beide sehr empfindlich auf die ihnen geschuldeten Rücksichten, der König, weil er in seiner Kindheit von einer lieblosen Mutter und ihren elenden Günstlingen furchtbar geschurigelt worden war, und der Kardinal, weil er, nachdem er sich nicht ohne Leid und Fleiß in den Königlichen Rat hinaufgedient hatte, doch noch allerhand von hoher Seite erdulden mußte, bis man seinen Rang anerkannte.

Um beiden gerecht zu werden, entschloß ich mich zu einem Kompromiß: nämlich Richelieu um seinen geschätzten Rat zu |8|bitten, meine Absichten aber dem König darzulegen. Doch schon beim ersten Wort, das ich in der Angelegenheit vorbrachte, unterbrach mich der Kardinal und sagte unumwunden, Seine Majestät erinnere sich bestens an Monsieur de Brézolles und daran, daß er als sein Offizier in der letzten Schlacht, die Buckingham von der Insel Ré vertrieb, gefallen war, und wie er, Richelieu, gehört habe, sei seine Witwe eine in jeder Hinsicht vortreffliche Dame. Wenn ich vorhätte, mich mit ihr zu verbinden, würde Seine Majestät gewiß nichts dagegen einzuwenden haben.

Hieraus ersah ich, daß der Kardinal bei allen erdrückenden Sorgen und übermenschlichen Anstrengungen, die ihm die Belagerung von La Rochelle auferlegt hatte, gleichwohl noch begierig nach Auskünften über Madame de Brézolles gewesen war, und ich konnte mir lebhaft vorstellen, wie tief die Ergebnisse ihn befriedigt hatten.

Denn daraus, daß die Dame von sehr gutem Adel und dazu reich begütert war, daß sie ihre Interessen auch aufs beste vertrat – wie es ihr Prozeß gegen ihre Schwiegerfamilie ja bewies –, konnte er schließen, daß sie mich gewiß niemals an den Bettelstab bringen und ich somit der Finanzen Seiner Majestät nicht bedürfen würde, um meine Schatulle aufzufüllen. Des weiteren mußte ihn sehr beruhigen, daß die Dame stets nur inmitten gediegenen Provinzadels gelebt und also nie von den Giften und Wonnen im Kreis jener hochnäsigen höfischen Zierpuppen gekostet hatte, die aus purer Lust am Ränkeschmieden nach wie vor gegen den König und seinen Minister intrigierten, von der Königin und der Königinmutter einmal ganz zu schweigen. Kurz, wenn ich Madame de Brézolles heiratete, würde ich keine Frau heiraten, die meine guten Anlagen verderben und mich gegen die Macht aufhetzen würde, wie es leider der Prinzessin Conti mit Bassompierre gelungen war, seit die zwei sich insgeheim vermählt hatten. Was nun den König anging, der vom Kardinal über alle Madame de Brézolles betreffenden Dinge informiert worden war, so sagte er mir kurz und knapp, daß er mein Vorhaben sehr gutheiße, war es doch »die vornehmste Pflicht eines Edelmannes, seine Erbfolge zu sichern«, wie mein Vater, der Marquis de Siorac, mich oft gemahnt hatte, um mir eine Verehelichung nahezulegen.

Allerdings dachte mein Vater nicht daran, daß eine Ehe mir |9|nicht auch Vergnügen bringen sollte, während der König diese tatsächlich nur als eine dynastische Pflicht betrachtete. Und der kam er gewissenhaft fünf- bis sechsmal im Monat nach, so gewissenhaft sogar, daß er die Königin in der Frühe zweimal beehrte – was am folgenden Morgen die im Gemach anwesende Kammerfrau zu bezeugen hatte, die es augenblicklich dem königlichen Leibarzt Bouvard meldete, der es der Königinmutter meldete, die es alsdann dem Hof verkündete.

Ludwigs Bemühungen waren besonders verdienstvoll, weil vergeblich; bislang hatte die Königin noch keine ihrer vier Schwangerschaften auszutragen vermocht, weshalb die Ärmste in Verzweiflung geriet bei dem Gedanken, daß sie, wenn der König stürbe, gar nichts wäre, weil kein Thronfolger sie dann zur allseits geehrten Königinmutter machen konnte. Noch größer war aber sicherlich Ludwigs Betrübnis, auch wenn er kaum darüber sprach, daß ihm, wenn er keinen Sohn bekäme, sein Bruder Gaston nachfolgen würde, von dem er keine allzu hohe Meinung hegte, und das nicht ohne Grund.

Wie dem auch sei, Ludwig erteilte mir sein Einverständnis sowohl für meine Vermählung wie für meine Reise nach Nantes, die allerdings entfiel. Am Morgen vor dem für meine Abreise vorgesehenen Tag kleidete ich mich eben an, als im Hof von Brézolles großes Geläut erscholl, und mit einem Blick durchs Fenster sah ich vorm Gittertor eine Karosse samt zwei, drei Kutschwagen halten. Schon kamen mein Hauptmann Hörner und seine Schweizer gewaffnet aus den Pferdeställen gelaufen, sicherlich um die Ankömmlinge zu fragen, was, zum Teufel, sie in dieser Frühe von mir wollten. Ich selber war ganz verwundert und wußte mir das Wieso und Warum des unverhofften Besuchs nicht zu deuten. Als ich indessen sah, daß Hörner, statt seinen Degen zu ziehen, tief den Hut zog und die Besucher ehrerbietigst grüßte, begann das Herz mir wie wild zu klopfen, im Nu lief ich, im bloßen Wams und ohne Hut, die große Schloßtreppe hinab und trat auf den Perron, gerade als die Karosse, der die Kutschen nachfolgten, an der Freitreppe hielt. Kaum sah ich das Wappen am Schlag, als ich auch schon die Stufen hinunterstürzte, während der Kutscher rasch vom Bock herabsprang und den Schlag öffnete. Zum Vorschein kam das lachende Gesicht von Madame de Brézolles. Und als der Diener den Tritt niederklappte, begann sie der Karosse zu entsteigen, oder vielmehr, |10|sich ihr zu entwinden, denn wegen ihres umfangreichen Reifrocks war das kein leichtes Unterfangen. Endlich gelang es, und die niedlichen Füße zu Boden setzend, reichte sie mir ihre Hand zum Kuß.

»Monsieur«, sagte sie dabei mit süßer Stimme, »wie freue ich mich, wieder auf meinem Landsitz zu sein, und vor allem, Euch wiederzusehen! Und hier ist Euer Sohn«, setzte sie leise hinzu, »aber laßt Euch Eure Rührung nicht anmerken.«

Und schon entstieg derselben Karosse eine Amme, die wie das Heilige Sakrament das geliebte Kindlein trug, das laut Taufregister der Kathedrale von Nantes der postume Sohn des Herrn Marquis de Brézolles, in Wahrheit aber der meine war, wie ich es im vorigen Band dieser Memoiren erzählte.

Diese Amme, die ich zuerst kaum beachtete, weil meine Augen nur bei meinem Sohn und mein Herz bei seiner Mutter weilten, wurde aber im Haus Brézolles dann eine so wichtige Person, daß ich hier ein für allemal mein Verslein über sie singen will, ehe ich mich größeren Dingen zuwende.

Mutter Natur hatte sie mit prächtigen Brüsten ausgestattet, die denn auch ihr ganzer Schatz und Broterwerb waren, brachte sie doch, wie ich später hörte, ihr dralles junges Leben damit zu, sich von ihrem Mann schwängern zu lassen, sobald eine hohe Dame sich ihrer Bereitschaft versicherte, um dann ungefähr zur gleichen Zeit niederzukommen und von ihrer überreichen Milch das Kind der Herrin wie das eigene zu nähren. So war dies nun ihr sechster Sprößling, für den sie, ebenso wie für die fünf vorherigen, von ihrer Auftraggeberin eine kleine Leibrente bezog, zusätzlich zu dem Lohngeschenk für ihre guten Dienste. Sie hieß Honorée, die »Geehrte«, und gedachte dies auch zu bleiben, hatte der Herr sie doch mit einer Wundergabe gesegnet, wobei sie überdies noch schmuck und kräftig war, mit klaren Augen, Apfelbacken, breitem Lächeln und gesunden Zähnen. Ich glaube, sie war furchtbar stolz auf ihre beiden Lebensbrünnlein und hielt sich für eine Art Priesterin, die nichts zu keuscher Scham verpflichtete, denn sowie das Bübchen quärrte, nestelte sie sich auf, wie viele Zuschauer auch zugegen sein mochten. Und saugte der kleine Schreihals dann gestillt in vollen Zügen, streichelte sie ihre Brust zärtlich mit ganzer Hand und lobte sie für ihre Ergiebigkeit.

»Mein Freund«, sagte Madame de Brézolles, als wir auf der |11|Freitreppe anlangten, »erlaubt, daß ich Euch gleich wieder verlasse, um mich auf meinem Zimmer ein wenig frisch zu machen. Kommt Ihr in einem halben Stündchen in mein Kabinett, daß wir miteinander frühstücken?«

Ach, was für einen Blick sie mir vor dem Gehen schenkte, ich kann es nicht beschreiben, zumal es ein ganz kurzer Blick war, denn schon kamen Kammerfrauen und Diener munter aus den anderen Kutschen gesprungen und erklommen quasi im Laufschritt die Stufen des Perrons, wo sie nur innehielten, um mich, den sie bereits als ihren Herrn ansahen, bodentief zu grüßen. Doch Madame de Bazimont, die Intendantin, die neben mir auftauchte, brachte Ordnung in den Schwarm, indem sie jedem und jeder die Aufgaben für die nächste Stunde zuteilte. Nachdem sie ihrer Pflicht genügt hatte, erwies sie mir eine halbe Reverenz – einen tieferen Knicks verbot ihr das Alter – und hob ihre freudefeuchten Augen.

»Monseigneur, ist dies für Euch und uns alle nicht ein Segenstag?«

»Ganz gewiß, Madame«, erwiderte ich, wohl wissend, wie dieses »Madame« ihr schmeichelte, denn trotz dem »de« vor ihrem Namen war sie nicht adlig, Bazimont hieß nur ein Stückchen Land, das ihr seliger Mann einst gekauft hatte.

»Monseigneur«, bat sie, »darf ich von Euch Urlaub nehmen? Mit dem Aufgabenerteilen ist es ja nicht getan«, fuhr sie weise fort, »man muß achtgeben, daß sie auch erfüllt werden.«

Kaum hatte ich zugestimmt, erschien Hauptmann Hörner, meine Befehle einzuholen.

»Was sind das dort für Leute?« fragte ich ihn, auf die Eskorte weisend, die Madame de Brézolles herbegleitet hatten.

»Schweizer, Monseigneur, genauso wie jene, die Euch zu dienen die Ehre haben.«

»Wie steht es mit ihren Pferden?«

»Müde sind sie, und mehrere haben ein Eisen verloren.«

»Dann sollen die Männer, bevor Madame de Brézolles sie bezahlt und entläßt, einen Tag und eine Nacht hier rasten, damit sie ihre Pferde versorgen und beschlagen können. Wie findest du sie, Hörner?«

»Es sind Schweizer!« wiederholte er in einem Ton, als bürgte das Wort Schweizer allein für alle Tugenden der Welt.

»Gut«, sagte ich, »dann bewirte sie, wie sie es verdienen. |12|Geiz nicht mit Fleisch noch Wein, gib letzteren aber dennoch mit Maßen.«

»Seid unbesorgt, Monseigneur.«

Vor Glück spürte ich den Boden nicht, als ich auf mein Zimmer eilte. Flugs warf ich mein Wams ab, um mich zu rasieren, da klopfte es an der Tür, die ich nicht verriegelt hatte, und Nicolas de Clérac trat ein.

»Monseigneur, braucht Ihr Euren Junker?« fragte er.

»Aber nein, Chevalier! Geh nur. Deine schöne Frau langweilt sich ohne dich zu Tode.«

»Ach, Monseigneur«, sagte er, froh, daß er von ihr sprechen durfte, »Henriette ist ganz aufgeregt, weil Madame de Brézolles zurückgekehrt ist, und sie bangt, daß sie ihr nicht gefallen könnte.«

»Unsinn, Chevalier. Sie wird ihr sogar sehr gefallen, das versichere ich dir, und nun geh ihr das sagen.«

»Noch etwas, Monseigneur.«

»Ich höre.«

»Madame de Bazimont läßt Euch ausrichten, das Kindchen schlafe jetzt am Busen der Amme. Ihr könnt es erst nach dem Frühstück sehen.«

Und mit erneuter Verbeugung entschwand Nicolas, ich aber seifte meine Wangen, um selbst das Messer anzulegen, denn nie überließ ich mich dazu einem Barbier, in der Jugend hatte mich ein Pfuscher einmal geschnitten. Hierauf bürstete und legte ich mir sorgsam die Haare, um mir durch weitere Verschönerungsversuche die endlose Zeit zu vertreiben, die mich von meiner Schönsten trennte. Aber was half es! Offenbar wandte Madame de Brézolles noch weit ausführlichere Sorgfalt auf als ich. Minute um Minute verrann noch eine volle Stunde, bis Monsieur de Vignevieille melden kam, seine Herrin erwarte mich.

Im Kabinett von Madame de Brézolles war der Tisch reizend gedeckt, sicherlich nach ihren besonderen Anweisungen, dekorierte sie doch gern auch die kleinsten Dinge und machte sie zu Kunstwerken. Nach einem bewundernden Blick für diese ihr eigene Eleganz hingen meine Augen allerdings nur mehr an ihrer Zimmertür, so sehnlich wartete ich, daß diese sich öffne. Sehnlich, sage ich, und nicht ungeduldig, denn ich wußte, daß Madame de Brézolles mich nicht absichtlich schmachten ließ, war sie doch keine dieser höfischen Zierpuppen, die einen |13|Mann, der ihnen ins Netz gegangen ist, durch Gleichgültigkeit und Verspätungen auf die Folter spannen.

Ein Frühstück auf Brézolles ist immer eine schlichte Mahlzeit: Gereicht wird Verbenentee oder Milch, gebuttertes Brot und, wenn man mag, Konfitüre. Aber ehrlich gestanden, an jenem Morgen wäre ich freiwillig nüchtern geblieben, so sehr hungerte und dürstete mich einzig nach meiner Besucherin, die zugleich meine Wirtin war. Endlich trat sie herein, mit klarer Stirn, hübsch gelegten Haaren, Lippen und Wangen lieblich geschminkt, und sowie sie da so schlank wie süß gerundet vor mir stand, erhellte sich alles, sogar der stürmische graue Tag, der durch die verregneten Scheiben fiel.

»Monsieur«, sagte sie, »wie froh bin ich, Euch wiederzusehen! Die Zeit ist mir sehr lang geworden ohne Euch!«

Hiermit reichte sie mir die Hand, die ich vor Küssen am liebsten verschlungen hätte, aber wenn ich mein Verlangen nach ihr auch geziemend beherrschte, schlug mir das Herz doch in einem Maße, daß ich kein Wort hervorbrachte. Zum Glück kamen uns die Nichtigkeiten der Konversation zu Hilfe, die ja in jedem Fall nützlich sind, ob man sich nun viel zu sagen hat oder nichts, und einander gegenübersitzend, wechselten wir bei diesem beiderseits achtlos verzehrten Frühstück eine Weile nur jene kleinen Worte, die nicht mehr sind als wohltuendes Geräusch in den Ohren.

Während dieses ganzen höflichen Gewispers betrachtete ich Madame de Brézolles mit innigster Glut. Und sie sparte ihrerseits nicht mit zärtlichen Blicken und Mienen. Ihres resoluten Wesens eingedenk, sagte ich mir aber, daß sie gewiß als erste zum Wesentlichen käme. Wie es denn auch geschah.

»Monsieur«, begann sie, »als der König Eure Grafschaft Orbieu zum Herzogtum erhob, schriebt Ihr mir einen wunderschönen Brief, den ich so oft las, bis ich ihn auswendig wußte. Ihr wollt, sagtet Ihr darin, wenngleich nun Herzog und Pair, Euch alle Mühe geben, nicht dünkelhaft, prahlerisch und überheblich zu werden, um Eurer Umgebung kein Ärgernis zu geben. Mein Freund, ich kann gar nicht sagen«, fuhr Madame de Brézolles lächelnd fort, »wie sehr ich diese funkelnde Demut bewundere.«

»Die ›funkelnde Demut‹, Madame, ist zweifelsohne ein hübscher Fund, aber werft Ihr damit nicht einen kleinen Stein in meinen Garten?«

|14|»Nein, nein, Monsieur! Es ist pures Lob. Denn bedeutet das nicht, daß es, wenn man ist, was Ihr nun seid, ziemlich schwerfällt, bescheiden zu sein, ohne daß man sich, ganz zu Unrecht, gleich einer gewissen Künstelei verdächtig macht?«

»Madame, Ihr müßt Fee oder Hexe sein, daß Ihr einen harschen Stein so rasch in eine blühende Blume verwandelt. Nur sitzt am Stengel dieser Blume noch ein Dorn: das Wörtchen ›Künstelei‹.«

»Wenn ich ihm einen Fingerschnipp gebe, sind wir dann wieder Freunde?«

»Ich habe nie aufgehört, es zu sein, Madame.«

»Und ich hoffe, Ihr werdet es noch mehr, Monsieur, wenn Ihr das Weitere vernehmt.«

»Sprecht, Madame! Ich bin für Euch ganz Herz, ganz Auge und ganz Ohr.«

»Wie schade, daß Ihr bei Eurer Aufzählung die Hand auslaßt!«

»Die ist eingeschlossen.«

»Euer Glück, Monsieur! Nachdem Ihr in Eurem Brief beteuertet, Eurer Umgebung kein Ärgernis durch Hochmut geben zu wollen, setztet Ihr hinzu: ›meinen Freunden, meinen Untergebenen‹ und: ›vor allem aber denen, die ich am meisten auf der Welt liebe: meinem Sohn und derjenigen, die ihn mir geschenkt hat‹. Erinnert Ihr Euch dieser Worte? Und drücken sie noch aus, was Ihr jetzt fühlt?«

»Voll und ganz.«

»Seid Ihr Euch klar, daß dieser Satz mehr beinhaltet?«

»Ich denke.«

»Es ist also eine Liebeserklärung, die indes nicht so weit geht, um meine Hand anzuhalten, obwohl sie dem sehr nahe kommt. Und da, Monsieur, drückt mich der Schuh. Wieso die halben Worte, woher die Zurückhaltung? Seid Ihr Eurer Gefühle für mich nicht mehr so sicher? Geht Ihr einen Schritt auf mich zu, nur um einen zurückzuweichen? Oder wollt Ihr, falls Eure Gesinnung sich ändert, Euch ein Hintertürchen offenhalten?«

»Liebste«, entgegnete ich, »erlaubt, Euch klipp und klar zu sagen: Eure Deutung ist absolut irrig. Die Zurückhaltung, die Ihr beklagt, war in besagtem Brief nichts als Skrupel und Scheu. Als ich Euch meinen Aufstieg im Adelsrang mitteilte, |15|wollte ich nicht zu sehr vorpreschen, damit Ihr nicht denkt, ich fühlte mich, weil nun Herzog, Eures Jaworts bereits sicher.«

»Mein Freund, dieser Skrupel ehrt Euch ungemein.«

»Nein, nein, Liebste! Begreift ihn lediglich als einen Ausdruck meiner ›funkelnden Demut‹.«

Worauf sie lachte und ihr schönes Gesicht eine entzückende Weichheit annahm.

»Also«, fragte sie halb lächelnd, halb bebend, »liebt Ihr mich?«

»Ja, Madame.«

»Und wollt um meine Hand bitten?«

»Gewiß.«

»Dann bittet!«

»Aber, Madame«, sagte ich etwas verdattert, »habe ich das nicht soeben getan?«

»Durchaus nicht. Bisher habt Ihr nur meine Fragen beantwortet. Jetzt müßt Ihr von Euch aus die Frage stellen.«

»Madame«, sagte ich, »ist das nicht ein bißchen sehr zeremoniell?«

»Monsieur«, sagte sie mit einem hinreißenden Lächeln, »auch wenn Ihr langjährige Erfahrungen mit Frauen habt, kennt Ihr sie doch noch immer nicht. Ihr könnt Euch nicht vorstellen, mein Freund, welch tiefe Freude es einer Frau bereitet, wenn der Edelmann, den sie seit Ewigkeiten liebt, rundweg sagt: ›Meine Freundin, ich liebe Euch und möchte Euch heiraten.‹«

»Mit Verlaub, Madame, käme diese Frage nicht ein bißchen spät, da wir miteinander schon ein Kind gemacht haben?«

»Und wenn schon, trotzdem könnte ich immer noch nein sagen.«

»Was soll das heißen, Madame?«

»Ach, Monsieur, streiten wir nicht. Macht bitte nur, was ich will.«

»Ich bin ja bereit, Euch zu willfahren, Madame. Dennoch kann ich nicht verhehlen, daß ich mir dabei ein bißchen lächerlich vorkomme.«

»Das ist es doch aber, Monsieur! Gerade das Lächerliche wird mir ins Herz gehen.«

»Teufelin! Ihr wollt mich zum besten haben! Gut denn! Der Wein ist gezogen, er muß getrunken sein. Soll ich zu meiner Erklärung aufstehen?«

|16|»Das reicht nicht. Am schönsten wäre es, Ihr fielt vor mir auf die Knie.«

»Madame, Ihr wißt doch, daß ein Herzog das Knie nur vor König und Königin beugt.«

»Bin ich nicht Eure Königin?«

»Gewiß seid Ihr das, aus tiefstem Herzen sage ich es. Aber soll das heißen, daß Ihr in meinem Haus das erste Wort haben wollt? Wißt Ihr nicht, wie man einen Mann verlacht, dessen Frau die Hosen anhat?«

»Pfui, Monsieur! Verkennt mich nicht! Sowie Ihr mir die Frage gestellt habt, die ich so gern von Euch hören möchte, bin ich auf immer Eure ergebene, gehorsame und untertänige Dienerin.«

»Madame, das Versprechen gilt.«

Womit ich mich von meinem Lehnstuhl erhob, vor Madame de Brézolles hintrat und mich tief verneigte, doch ohne daß mein Knie den Boden berührte.

»Madame«, sprach ich mit allem Ernst, »ich liebe Euch von Herzen, und Ihr würdet mich zum glücklichsten Menschen machen, wenn Ihr mir Eure Hand reichen wolltet.«

»Hier ist sie!« sagte sie.

Doch damit nicht genug, stand sie auf, fiel mir in die Arme, und indem sie sich eng an mich schmiegte, küßte sie mein ganzes Gesicht, ohne ein Fleckchen auszulassen, wie im Sturm, der mich zugleich mit Glück erfüllte und mir den Atem benahm.

***

Der König, der vom Kardinal gehört hatte, daß Madame de Brézolles nach Saint-Jean-des-Sables zurückgekehrt war, ließ mir durch Monsieur de Guron ausrichten, es wäre ihm lieb, wenn unsere Trauung spätestens am elften November stattfände, weil er am Dreizehnten nach Paris reisen müsse. Da er, fügte er hinzu, meiner Hochzeit beiwohnen und mein Trauzeuge sein wolle, wünsche er, die Messe wäre kurz, weil er beim Drunter und Drüber vor seiner Abreise wenig Zeit habe. Trotzdem wolle er sich am Zwölften Muße lassen, damit ich ihm die Herzogin von Orbieu in größerer Ruhe als in der Kirche vorstellen und er sie an seinem Hof empfangen könne. Ich möge also mit ihr an jenem Tag um Schlag elf Uhr bei ihm sein.

|17|Als meine Schöne das hörte, war sie gleichzeitig höchst geschmeichelt und aufgeregt.

»Jesus!« rief sie, »wo nehme ich in der kurzen Zeit nur meine Sachen her, wenn wir schon am Elften heiraten?«

»Liebste«, sagte ich, »eine Witwe, die sich wiedervermählt, muß keinen Brautstaat anlegen: Wählt einfach Euer schönstes Kleid.«

»Und wenn es noch hergerichtet werden muß?« rief sie. »Können wir die Hochzeit nicht wenigstens um einen Tag verschieben?«

»Liebste«, sagte ich, »soll ich den König fragen, ob er seine Reise Euretwegen aufschieben kann?«

»Warum nicht?« sagte sie und fiel mir, übermütig lachend, um den Hals.

Dem ausdrücklichen königlichen Wunsch gemäß, der ja die höflichste Form eines Befehls ist, wurden Catherine und ich am elften November in der Kirche von Surgères getraut. Eine kürzere Messe war in der Tat nicht denkbar, und nach dem Ite, missa est ging der König. Zugegen bei der Zeremonie waren die Herzöge, Minister und Marschälle.

Zunächst überraschte es mich, daß auch Bassompierre gekommen war, weil er mir seit Anfang der Belagerung soviel Kälte und Distanz bezeigt hatte. Doch erklärte sich seine Anwesenheit bei meiner Trauung daraus, daß der König bis zu seiner Abreise in Bassompierres Haus zu Laleu zu Gast weilte. Offenbar wollte der Marschall, der unter dem Einfluß seiner Frau und der diabolischen Reifröcke die Politik des Königs und des Kardinals ja bekrittelt und demzufolge die Belagerung La Rochelles abgelehnt und deren Erfolg nicht gewünscht hatten, nunmehr gute Miene zum bösen Spiel machen und sich der königlichen Gnade sowohl durch seine generöse Gastfreundschaft wie durch seine Teilnahme an der Hochzeit neuerdings versichern. Somit also wurde er, weil die königliche Armee La Rochelle genommen hatte, wieder mein Freund. Ja, Leser, es ist traurig, aber wahr: Nichts ist so erfolgreich wie der Erfolg, wie die Engländer sagen.

Weil Ludwig nicht, wie sein galanter Vater, von Liebschaft zu Liebschaft eilte und – wie es ehedem der Nuntius dem Papst in dezenten Worten vermeldete – überdies einige Schwierigkeiten gehabt hatte, »seine Ehe mit Anna von Österreich zu |18|vollziehen«, behauptete der Hofklatsch, wenn auch hinter vorgehaltener Hand, Ludwig habe nichts übrig für Frauen.

Richtig ist, daß er seine Mutter, Maria von Medici, nicht liebte, denn sie war ihm, wie schon gesagt, seit je eine böse Stiefmutter gewesen, die ihn auf alle mögliche Weise erniedrigt, geschurigelt und gedemütigt hatte, ja zeitweilig sogar die Waffen gegen ihn erhob.

Leider war Ludwig mit Anna von Österreich nicht viel besser dran, die ihr neues Vaterland gleich zu Anfang verriet, sich späterhin als Feindin ihres Gemahls erwies und an Komplotten gegen ihn beteiligte. Demgemäß wäre Ludwig, wenn er die Frauen allein nach seiner Mutter und seiner Gemahlin beurteilt hätte, durchaus entschuldigt gewesen, wäre er der charmantesten Hälfte der Menschheit durchweg mit Unbehagen und Argwohn begegnet.

Doch dem war nicht so, wie es Jahre später auch die große Liebe bewies, die ihm die »feurigen blauen Augen« von Mademoiselle de Hautefort einflößen sollten, eine Leidenschaft, die wegen der ehernen Gottesfurcht des Königs allerdings platonisch blieb.

Als ich, Ludwigs Wunsch entsprechend, am zwölften November mit Catherine d’Orbieu zu ihm nach Laleu kam, schien er mir keineswegs unbeeindruckt von der Anmut und Schönheit meiner Gemahlin. Und war er auch »kein großer Redner«, wie er als Kind einmal von sich gesagt hatte, begegnete er ihr doch mit liebenswürdiger Zuvorkommenheit und nannte sie »meine Cousine«, was nun freilich die protokollarische Anrede war, die der König einer Herzogin schuldete und die er nicht einmal Madame de Rohan vorenthielt, wenn er an sie schrieb, obwohl sie die hugenottische Rebellion in La Rochelle angeführt hatte.

»Mein Freund«, sagte meine kleine Herzogin mit bebender Stimme, kaum daß sie wieder neben mir in der Karosse saß, »habt Ihr’s gehört? Der König hat mich ›meine Cousine‹ genannt, und mehrere Male! Ich weiß, Ihr werdet mir antworten, so sei das Protokoll! Aber ich dachte immer, das gelte nur für sehr alte Herzoginnen, die sehr alten Familien entstammen und am Hof leben! Und nun sagt der König zu mir kleinen Provinzlerin, aus Nantes gebürtig und erst fünfundzwanzig Jahre alt, ›meine Cousine‹! Ist das nicht unfaßlich? Lieber Gott, und da hieß es immer, er sei harsch und barsch! Aber er ist das |19|ganze Gegenteil! Ich werde im Leben nicht vergessen, wie gütig und huldvoll er mich an seinem Hof aufgenommen hat!«

»Liebste«, sagte ich, »der König ist harsch und barsch, wenn es gilt, Komplotteure, Rebellen und Verräter zu strafen, und Gott weiß, wie viele es in diesem unglücklichen Lande gibt! Und kommt einer in die Bastille oder gar auf den Richtblock, dürft Ihr sicher sein, daß er es tausendfach verdient hat. Wer ihm aber treu und ergeben dient …«

»So wie Ihr, mein Freund.«

»… dem beweist Ludwig, daß er eine ebenso schöne wie seltene Tugend besitzt: die Dankbarkeit. Da zeigt er sich unbedingt freundschaftlich, und selbst wenn er einmal grollt und schmollt wie zum Beispiel mit dem Kardinal, möchte ich doch behaupten, daß er auch für ihn eine Zuneigung hegt, die manchmal geradezu einer Sohnesliebe gleicht.«

»Das heißt«, sagte seufzend Catherine, »Ihr liebt Ludwig.«

»Und ob! Was mir viel Feindschaft und sogar einen Mordanschlag eingetragen hat, wie ich Euch schon erzählte.«

»Mir fiel übrigens auf, daß er Euch öfter Sioac nennt als ›mein Cousin‹.«

»Und das rührt mich unendlich. Denn als Kind konnte er das nicht sprechen, und so war ich für ihn denn Sioac, als wir im Park von Saint-Germain-en-Laye einmal Soldat spielten, wobei ich seine ganze Armee war und er mein Hauptmann.«

»Sioac! Wie drollig! Ich hätte große Lust, Euch künftig auch so zu nennen.«

»Oh, nein! Lassen wir dieses Vorrecht Ludwig!«

»Habe ich nicht ebenso viele Rechte wie er?« fragte sie, ihren Kopf zärtlich an meine Schulter lehnend. »Bin ich jetzt nicht Eure Spielgefährtin und Ihr mein Hauptmann?«

Ach, Leser! Wie wünschte ich, die fröhlichen und übermütigen Tage nach dem Ende der Belagerung hätten ewig gewährt! La Rochelle war besiegt, und es erwachte zu neuem Leben, denn der König päppelte es quasi tagtäglich mit dem Löffel. Die siegreiche, von einem mitfühlenden Herrscher befehligte Armee freute sich eines Ruhms, der in ganz Europa widerhallte und das Heldentum des Siegers ebenso pries wie die Standhaftigkeit der Besiegten. Doch kaum wieder in Paris, und obwohl gefeiert vom ganzen Volk, bekamen der König und sein genialer Minister es zu spüren, wie im verborgenen die »Hohenpriester« |20|wühlten, um sie beide zu trennen. Und welche heimtückischen Absichten diese hegten, das hatte Richelieu sogar schon während der Belagerung geahnt.

Erlaube, Leser, daß ich mit meiner Erzählung um einiges zurückgreife, bis zu jenem Zeitpunkt nämlich, als der König und der Kardinal die Redouten um La Rochelle bereits fertig errichtet hatten und den Bau des berühmten Deichs vorbereiteten, um den Engländern die Hafeneinfahrt zu sperren.

Wer hätte gedacht, daß das Gift unserer frömmelnden Fanatiker als erstes die Form eines unschuldigen und einfältigen Briefes annehmen würde, den Kardinal de Bérulle an Richelieu schrieb? Damals begab ich mich allmorgendlich in aller Frühe nach Pont de Pierre zu Richelieu, um seine Aufträge entgegenzunehmen. An jenem Tag nun streckte mir Richelieu mit sorgenvoller Miene ein Schreiben hin.

»Orbieu«, sagte er, »hier ist ein Brief von Kardinal de Bérulle, lest ihn und sagt mir, was Ihr davon haltet.«

Ich las, und meine Verwunderung, ja Verblüffung wuchs mit jeder Zeile; und so las ich abermals, um sicherzugehen, daß ich mich nicht täuschte. Leider blieb mir keine Zeit, diesen Brief auswendig zu lernen, doch wenn ich seinen genauen Wortlaut auch nicht wiedergeben kann, bin ich mir seines Inhalts gewiß: Bérulle vertraute dem Kardinal an, daß er, wie zuvor schon hinsichtlich der Insel Ré, eine La Rochelle angehende Erleuchtung des Allerhöchsten gehabt habe: Die Stadt werde dem König wie ein reife Frucht in die Hände fallen. Darum sei es unnütz, alle diese Befestigungen und erst recht den ruinösen Deich zu bauen. Die Stadt werde von ganz allein fallen.

»Nun, Orbieu, was sagt Ihr?« fragte Richelieu.

»Das ist ein wahrhaft erstaunlicher Brief, Herr Kardinal. Darf ich fragen, ob Monsieur de Bérulle Euch auch Tag und Stunde der wundersamen Kapitulation mitgeteilt hat?«

»Zweimal habe ich ihn bereits danach gefragt«, sagte Richelieu. »Beim zweitenmal antwortete mir der Kardinal, die Erleuchtung habe kein Datum genannt.«

»Also war es eine unvollständige Erleuchtung … Andererseits, Eminenz, wenn der Herr über La Rochelles Fall bestimmt, ist dabei selbstverständlich keinerlei Verdienst zu erwerben, weder für Seine Majestät noch für Euch, Herr Kardinal, noch für die Marschälle oder Soldaten.«

|21|»Richtig«, sagte Richelieu, »das ist die unerfreuliche Seite der Erleuchtung. Unser Ruhm ist hinfällig noch vor dem Sieg.«

»Es kann auch sein«, sagte ich, »daß der Herr Kardinal de Bérulle die Belagerung La Rochelles für unnötig hält, weil er meint, man solle sich lieber England vornehmen, die wahre Bastion des Protestantismus in Europa.«

»Ja, wahrscheinlich meint er das, weil er vor La Rochelle tatenloses Abwarten empfiehlt, nur daß sein Brief es nicht ausspricht. Habt Dank für Eure Bemerkungen, Monsieur d’Orbieu. Ich werde sie Seiner Majestät samt den meinen übermitteln. Man scheut sich doch immer, ein Urteil über einen Freund zu fällen, für dessen Aufstieg man viel getan hat und der sich von einem zu entfernen scheint. Deshalb war mir Eure Meinung wichtig.«

Als ich nach dieser Unterredung zu Nicolas und unseren Pferden ging, fiel mir plötzlich ein, daß ich ja meinen alten Freund, den Doktor der Medizin und Domherrn Fogacer, zum Mittagessen eingeladen hatte, sicherlich wartete er schon auf uns, ich trieb also mein Tier an, um Schloß Brézolles schnellstmöglich zu erreichen. Und wirklich, Fogacer war bereits da, groß, schmal und spinnengleich mit seinen überlangen Armen und Beinen, die Haare weiß, die dünnen schwarzen Brauen nach den Schläfen hin gespitzt, während ein langsames, gewundenes Lächeln seinen großen Mund in die Breite zog. Man muß sagen, daß ihm dies etwas Mephistophelisches verlieh, das in seinen jungen Jahren durchaus ein wenig der Realität entsprochen hatte, war er damals doch schwul und Atheist. Inzwischen aber steckte nichts mehr dahinter, weil er seinen sodomitischen Neigungen wie seinem Unglauben, Gott sei Dank, entsagt hatte und in den Schoß der Kirche heimgekehrt war. Dabei hatte er nichts von einem trägen alten Domherrn, denn seine Augen blitzten, seine Bewegungen waren lebhaft und seine Rede rasch.

Madame de Bazimont, die für ihn schwärmte, hatte ihm bis zu meinem Eintreffen in einem kleinen Kabinett eine Flasche Aunis-Wein und ein paar Leckereien vorgesetzt. Sowie er mich erblickte, kam er und schloß mich wie gewöhnlich mit einer Zärtlichkeit in die Arme, die mich leicht genierte, weil sie nicht ganz so brüderlich war, wie sie sollte. Ich trank ein Glas Wein mit ihm, aber nur ein kleines, denn ich verlege mir vor der |22|Mahlzeit nicht gern den Appetit. Weil nun der bei Richelieu gelesene Brief mich noch beschäftigte und ich ja wußte, wie gut Fogacer immer über alles informiert war, fragte ich ihn, ob er von der Erleuchtung des Kardinals Bérulle über den wunderbaren Fall von La Rochelle wisse.

»Allerdings!« sagte er mit seinem sehr eigenen Lächeln, »und nach einem Brief, den ich gestern aus Paris erhielt, macht diese Erleuchtung am Hof Furore. Die einen glauben dran, die anderen nicht, doch ohne jede Vernunft auf beiden Seiten, einzig danach, ob die Erleuchtung ihre vorgefaßte Parteinahme bestärkt oder entmutigt.«

»Das heißt, mein sibyllinischer Freund?«

»Daß sogar hier, im Lager vor La Rochelle, Monsieur de Marillac …«

»Welcher von beiden?«

»Der Siegelbewahrer. Sein Bruder, der Kriegsmann, handelt, ohne viel zu denken. Doch könnte er, wenn es drauf ankäme, sich dem Standpunkt des älteren Bruders, der so weise und geistvoll ist, stürmisch anschließen.«

»Und Monsieur de Marillac glaubt an die Erleuchtung Bérulles?«

»Er wird es im Lager nicht sagen, um dem Kardinal und dem König nicht zu mißfallen. Aber ich bin überzeugt, daß er dran glaubt oder vielmehr glauben will.«

»Warum denn aber?«

»Weil er fromm ist.«

»Mein Freund, der König ist auch fromm.«

»Aber nicht so! Der König ist fromm aus Gottesfurcht.«

»Was ist der Unterschied?«

»Er ist riesig! Die Gottesfürchtigen folgen, so gut sie können, den Lehren Christi, die frömmlerischen Frommen dagegen leiten sich direkt von den Ligisten der Heiligen Liga her und sind Fanatiker, die die protestantische Ketzerei mit Feuer und Schwert ausrotten wollen. Sie hätten ganz und gar nichts gegen eine Bartholomäusnacht in europäischem Maßstab. Aber dazu können sie natürlich weder auf Ludwig zählen, der das Edikt von Nantes, das Werk seines bewunderten und geliebten Vaters, niemals widerrufen wird, noch auf den Kardinal, dem die Interessen des französischen Reiches am Herzen liegen wie keinem einzigen dieser erbitterten Frömmler. Für sie ist die Belagerung |23|von La Rochelle ganz unnütz und sogar schädlich. Denn sie wissen sehr wohl, daß Ludwig, sobald die Stadt genommen ist, zwar den katholischen Kult dort wiederaufrichten wird, doch ohne deshalb den protestantischen zu zerschlagen. Dadurch werden die Hugenotten, anstatt wie jetzt rebellische Untertanen und Verräter des Vaterlands zu sein, sich zu treuen Dienern des Herrschers wandeln und so in aller Augen sogar eine neue Rechtmäßigkeit erlangen. Außerdem, wenn La Rochelle genommen wird, wächst Richelieus Kredit bei Ludwig dermaßen, daß man ihn schwerlich mehr dem König entzweien und zermalmen kann.«

»Ihn zermalmen! Großer Gott! Und wer will den ›zermalmten‹ Richelieu beim König ersetzen?«

»Das versteht sich doch von selbst: Marillac. Marillac und Bérulle sind Geier derselben Brut, frömmlerische Fanatiker alle beide, mit guten Zähnen und starken Klauen bewehrt, so glatt und sanftmütig sie auch erscheinen mögen.«

»Und was würde unter ihrer scheinheiligen Tyrannei aus Frankreich?«

»Ein demütiger Gehilfe des Königs von Spanien!«

»Himmel! Und wieso?«

»Weil unsere Fanatiker der Auffassung sind – ich zitiere –, daß ›die Ketzerei nur ausgerottet werden kann, wenn die Katholiken, fortan von einem einzigen Monarchen als Oberhaupt angeführt, nur mehr das eine Interesse haben, sie zu zermalmen.«

»Schon wieder zermalmen! Zum Teufel, bei unseren Herren Frömmlern wird aber viel zermalmt!«

»Und beachtet bitte, daß sie besten Gewissens zermalmen, handelt es sich dabei doch um den Willen Gottes, der sich unseren Frömmlern, wie Ihr wißt, durch Erleuchtungen mitteilt.«

Hier lächelte Fogacer sein gewundenes Lächeln, das seine dünnen schwarzen Brauen nach den Schläfen hin spitzte.

»Heißt das, mein teurer Doktor, daß Ihr an der Erleuchtung des Herrn de Bérulle, den Fall La Rochelles betreffend, zweifelt?«

»Nein, nein! Wer bin denn ich kleiner Domherr, daß ich die Erleuchtung eines hohen Kardinals in Zweifel ziehen dürfte, wo er doch Gott so nahe ist und so große Gnade bei der Königinmutter genießt?«

|24|»Ihr schenkt ihr also Glauben?«

»Das auch nicht! Weiß ich denn nicht, daß der Heilige Vater, dem ich als bescheidener Soldat unter anderen diene, Erleuchtungen, Ekstasen, die Stimmen von Heiligen und andere Direktverbindungen gewisser Gläubigen zu Gott mit Unwillen und Argwohn sieht, weil dies unzulässige Eingriffe in das wesentliche Vorrecht des Heiligen Vaters sind, den Katholiken zu sagen, was sie glauben sollen?«

»Alles in allem, mein lieber Domherr, glaubt Ihr und glaubt auch wieder nicht an besagte Prophezeiung …«

»Vor allem aber, mein temperamentvoller junger Freund, halte ich, außer gegen Euch, hierüber hübsch brav meinen Mund, denn die Frömmler, weiß ich, sind furchtbare Leute. Und wenn Ihr mir zum Schluß den väterlichen Rat erlauben wollt, solltet Ihr mich in dieser Vorsicht nachahmen, denn hat man nicht bereits versucht, auch Euch zu ›zermalmen‹?«

***

Es war ein Jahr nach diesem Gespräch, fast auf den Tag genau, nämlich am 25. Dezember 1628. Ich war nach langer Reise mit Catherine, unserem Söhnchen, unserer Amme und unseren Schweizern in Paris eingetroffen und legte mich in meinem Hôtel in der Rue des Bourbons zur Ruhe, heilfroh einerseits, endlich mit Catherine in meiner Pariser Häuslichkeit geborgen zu sein, und andererseits tief beunruhigt, weil ich am nächsten Tag im Louvre am Großen Königlichen Rat teilzunehmen hatte, wo eine folgenschwere Angelegenheit zur Debatte stand, die meiner Voraussicht nach sehr gefährlich werden würde: Es war mit wütendem Zorn, wenn nicht dumpfem Haß auf den König und Richelieu zu rechnen und, warum sollte ich es verschweigen, auch auf die meisten ihrer getreuen Diener.

Erschöpft von der langen, Tag um Tag auf holprigen Straßen und bei Winterkälte durchgestandenen Reise, sank meine kleine Herzogin, kaum daß sie im Bette lag, in Schlummer, während ich mit meinen sorgenvollen Gedanken noch endlos wachte; und als ich endlich einschlief, plagten mich angstvolle Träume. So war ich denn sehr erleichtert, als das Morgenlicht durch die Gardinen am Fenster und die Bettvorhänge drang, mir die Augen öffnete und mich aus dieser Hölle erlöste.

|25|Doch war die Erleichterung von kurzer Dauer, denn als ich die Augen aufschlug, sah ich ganz bestürzt, daß Catherine, auf einen Ellbogen gestützt, mich voller Zorn betrachtete.

»Monsieur«, sagte sie, »Ihr seid ein Verräter!«

»Meine Liebe, ich ein Verräter? Was habe ich getan, eine so schmähliche Anklage zu verdienen?«

»Ein Scheusal!« begann sie wieder. »Immerzu spracht Ihr im Traum von einer Casale. Wer ist die Weibsperson, wo habt Ihr sie getroffen, was treibt Ihr mit der, das möchte ich jetzt wissen!«

Hier konnte ich nicht anders und brach in Lachen aus, worauf die Ärmste in einen Zorn geriet, daß sie die Fäuste hob und auf meine Brust eingetrommelt hätte, glaube ich, hätte ich ihre zarten Handgelenke nicht rasch festgehalten.

»Um Vergebung, Liebste«, sagte ich, »aber Casale ist keine Weibsperson, sondern eine italienische Stadt.«

»Eine Stadt?«

»Um genau zu sein«, sagte ich, ihre Hände loslassend, »ist es die Hauptstadt der Grafschaft Monferrato, die an Savoyen grenzt, aber dem Herzog von Mantua gehört, dessen Herzogtum unglücklicherweise weit entfernt von dieser seiner Grafschaft liegt, nämlich im Osten der Halbinsel, nahe der Adria. Um von Mantua nach Casale zu kommen, müßte der Herzog die Lombardei und, was schlimmer ist, das Mailänder Land durchqueren.«

»Wieso ›was schlimmer ist‹?«

»Weil das Mailänder Land von den Spaniern besetzt ist, die sich die ganzen norditalienischen Gebiete einzuverleiben versuchen; es geht den Habsburgern um bequeme Truppenverbindungen zwischen Spanien und Österreich.

Nun ist der Herzog von Savoyen, Karl Emmanuel, dem die Grafschaft Monferrato so nahe, ihrem wahren Herrn aber so ferne liegt, ein kleiner Ehrgeizling, der in seiner ein halbes Jahrhundert währenden Herrschaft stets das Ziel verfolgte, König zu werden, und zu diesem Zweck sich ständig auf Kosten seiner Nachbarn zu vergrößern trachtete. Aber soll ich wirklich fortfahren, meine Liebe? Für eine Geschichtsstunde ist ein Bett vielleicht nicht der beste Ort.«

»Monsieur«, sagte Catherine mit einem Funkeln in ihren Goldaugen, »Ihr könnt Euch sicherlich eines größeren Schädels |26|rühmen als ich, das heißt aber noch lange nicht, daß mein Gehirn weniger rege ist. Glaubt Ihr, ich wäre einzig mit Putz und Tand und Firlefanz beschäftigt?«

»Weder von Euch, Liebste, noch von Euren Geschlechtsgenossinnen habe ich je eine so klägliche Meinung gehegt. Ich hatte bei meiner Bemerkung ganz anderes im Sinn; schließlich kann man in einem Bett nicht nur schlafen und träumen.«

Hier wechselte Catherine so schnell vom Zorn zum Lachen, daß ich sah, um wieviel reger ihr Gehirn als das meine war.

»Mein Freund«, sagte sie und besänftigte sich mit jedem Wort, indem sie meine Wange streichelte, »leider bin ich für Eure Werbung heute morgen wenig zugänglich. Eure Geschichtsstunde kommt also gar nicht ungelegen. Erzählt nur weiter von Karl Emmanuel von Savoyen, der kleinen herzoglichen Maus, die gern ein großer König wäre.«

»Hört denn die Geschichte der Maus. Die einzige Annexion, die ihr glückte, war die erste: Heinrich II. von Frankreich hatte dem Herzog einst die Grafschaft Saluccio geraubt, und diese holte er sich 1588 schlau zurück, als Heinrich III. gezwungen war, Paris dem Herzog von Guise zu überlassen. Der arme König ohne Geld und ohne Hauptstadt war natürlich nicht imstande, gegen unseren Herzog zu kämpfen, und so konnte dieser die Grafschaft Saluccio glücklich behalten.«

»Mein Freund, darf ich fragen, wo denn die Grafschaft Saluccio liegt?«

»Im Süden grenzt sie an die Grafschaft Nizza und im Nordwesten an unser Barcelonnette. Nachdem Karl Emmanuel diesen hübschen Bissen geschluckt hatte, schnappte er in seiner törichten Gier nach Genua, das ihn aber zurückschlug, und nach Grenoble. Mein Lieb, stellt Euch das vor! Da herrscht der unbesiegliche Henri Quatre über unser liebliches Frankreich, und Karl Emmanuel I. von Savoyen vergreift sich an Grenoble! Und was, glaubt Ihr, passiert? Der französische Tiger brüllt vor Verblüffung, daß diese savoyardische Maus ihm die Nüstern kitzelt. Er schickt Lesdiguières, und im Handumdrehen ist das Herzogtum besetzt.

Als alles zu Ende ist, kommt Henri Quatre, witzelnd und gutmütig, aber seine Interessen scharf im Auge. Er läßt Karl Emmanuel die Grafschaft Saluccio, fordert aber dafür die Bresse, das Bugey, das Valromey und das Land Gex, um Frankreichs |27|Karte durch ein paar hübsche Flecken Erde abzurunden. Wie er den armen Herzog nun ganz untröstlich sieht, verspricht Henri, wenn er künftighin sein treuester Verbündeter sein wolle, ihm bei der Eroberung des Herzogtums Mailand zu helfen und ihn darauf als König anzuerkennen. Mit diesem großzügigen Angebot, das ihn nichts kostet, erheitert er Karl Emmanuels Laune, und nachdem Henri fort ist, schwebt unser Herzog, der vor Glück über seine künftige Würde seine Gebietsverluste vergißt, auf einer Wolke, von der er 1610 brutal zu Boden stürzt, als Ravaillacs Messer Henri durchbohrt und damit auch seine Hoffnungen begräbt.«

»Das ist ja alles sehr interessant, mein Freund, und – was Karl Emmanuel betrifft – auch komisch. Aber was haben Casale und die Grafschaft Monferrato damit zu tun?«

»Dazu komme ich, mein Herz, macht Euch auf fabelhafte Dinge gefaßt. Am sechsundzwanzigsten Dezember 1627 – Ludwig und Richelieu sind seit einem Vierteljahr rastlos mit der Belagerung La Rochelles beschäftigt – stirbt Herzog Vincent von Mantua, und sein einziger Erbe ist der Herzog von Nevers, ein französischer Prinz. Was für ein Stein in dem italienischen Pfuhl!

Sofort wird die Erbfolge von vier Prätendenten, darunter Spanien, bestritten, selbstverständlich auch von Karl Emmanuel, der namens unerfindlicher Rechte die Grafschaft Monferrato für seine Enkelin fordert. Was Spanien angeht, so gerät es in Gestalt Don Gonzalo de Córdobas, des Gouverneurs von Mailand, in unaussprechliche Ängste: Wenn sich ein französischer Prinz, schreibt er an Olivares, den Minister Philipps IV. von Spanien, sowohl im östlichen Mantua wie im westlichen Monferrato einnistet, wird es ihm ein leichtes sein, das spanische Mailand in die Zange zu nehmen und an zwei Fronten anzugreifen.

Olivares, durch das alarmierende Sendschreiben aufgescheucht, beschließt zu handeln. Doch ist er ein spanischer Frömmler, zeremoniös und formalistisch. Er versammelt seine Theologen und stellt ihnen die Frage, ob der König von Spanien vor Gott gerechtfertigt ist, wenn er zur Durchsetzung seiner Rechte Gewalt gebraucht. Nach langer, ernster Debatte sagen die Theologen einmütig ja.«

»Ach, mein Freund«, rief meine kleine Herzogin lachend, »das ist gar zu hübsch! Haben die Vorfahren Philipps IV. auch |28|ihre Theologen befragt, ehe sie die Indianer in Amerika ausrotteten, ehe sie die Unbesiegliche Armada gegen England schickten, die Niederlande tyrannisch besetzten und sich Mailands bemächtigten?«

»Meine Liebe«, sagte ich, indem ich Catherine in die Arme nahm, »Ihr macht mich baff! Wie ferne sind wir Putz und Tand und Firlefanz! Euer Gehirn ist nicht nur rege, es ist auch gut gefüllt! Wollt Ihr mir jetzt womöglich noch enthüllen, daß Ihr auch Griechisch könnt und Latein?«

»Gott bewahre! So weit bin ich nicht gediehen. Auch würde Euch das wohl etwas verdrießen, mein Freund«, setzte sie hell lachend hinzu. »Aber mein Herr Vater war auf Geschichte versessen und sprach darüber gern am Familientisch. Meine Brüder taten nur, als ob sie zuhörten, sie hatten nichts als Fechten, Jagen und Pferde im Sinn, doch ich sog alles begierig auf, weil ich meinen Vater über alles liebte. Zurück also zu Monferrato und Casale. Was geschah weiter?«

»Karl Emmanuel von Savoyen und Don Gonzalo karteten sich ab wie Spitzbuben auf dem Jahrmarkt. Ersterer greift sich Monferrato samt einigen Festen am linken Ufer des Po, und der noch gierigere Gonzalo belagert Casale, die große, strategisch wichtige Festung, die den Übergang über den Po und den Zugang zum spanischen Mailand beherrscht. Und jetzt beweint das traurige Los der ›Weibsperson‹, von der ich träumte! Casale ist in großer Gefahr, dem bösen Hidalgo zu erliegen!«

»Ihr neckt mich schon wieder, Monsieur! Aber hütet Euch! Nehmt mich noch einmal hoch, und Ihr bekommt ›Hiebe und Püffe‹, wie Jeanne d’Arc sagte.«

»Mein Schatz«, sagte ich, »wie soll das aussehen, wenn meine Jungfrau mich schlägt? Und wenn ich ganz verunstaltet und blutig im Königlichen Rat erscheine? Übrigens«, setzte ich mit einem Blick auf meine Uhr hinzu, »ist es höchste Zeit, daß ich aufstehe und Toilette mache, wenn ich im Louvre sein will, bevor die Türen sich hinter den Königlichen Räten schließen. Aber wollt Ihr vorher nicht wissen, was Casale machte, als der böse Gonzalo ihm Gewalt antun wollte?«

»Ich höre.«

»Casale leistete Widerstand, sogar noch wackerer und länger als La Rochelle, denn es widersteht immer noch. Und mittlerweile |29|fragt sich unser Gonzalo, ob er den Blitzschlag, den er abwenden wollte, sich nun nicht gerade auf den Hals zieht.«

»Soll das heißen, mein Freund, daß Ludwig Casale befreien will? Verständlich wäre es ja, immerhin ist der neue Herzog von Mantua ein französischer Prinz.«

»Warten wir’s ab! Es gibt Leute im Rat, die es, ganz im Gegenteil, widernatürlich und beinahe gotteslästerlich finden werden, die Spanier anzugreifen. Nach allem, was ich weiß und vermute, wird es heute im Königlichen Rat hoch hergehen, und der Groll, ja Haß, der daraus erwachsen mag, wird uns, fürchte ich, noch großes Ungemach bereiten.«

[Menü]

|30|ZWEITES KAPITEL

Der Große Königliche Rat, zu dem ich keine Minute zu früh eintraf, hatte am sechsundzwanzigsten Dezember 1628 statt. Dieses Datum wird in meinem Gedächtnis wohl unauslöschlich bleiben, denn wie bereits angedeutet, strotzten die dort vorgebrachten Reden von Drohungen, direkten gegen Richelieu, indirekten gegen den König und somit gegen alle, die ihnen und ihrer Politik die Treue hielten.

Niemand gehörte allein aufgrund seines Ranges oder seines Geblüts zum Königlichen Rat. Die Entscheidung traf Ludwig. Selbst die Königinmutter erhielt nach der Rückkehr aus ihrer wohlverdienten Verbannung nur mit einiger Mühe den Zutritt für sich und mit noch weit größerer für Richelieu, der damals ja als ihr treuester Diener galt.

Gaston hatte nie einen Sitz, soviel Geschrei er danach auch erhob. Was die Herzöge und Pairs betraf, so waren sie nicht sämtlich vertreten, und von den zehn Marschällen nur Schomberg und Bassompierre. Die anderen acht – Vitry, Saint-Géran, Chaulnes, Créqui, Châtillon, La Force, d’Estrée, Saint-Luc – gehörten nicht zum Rat und von den vier Kardinälen – La Rochefoucauld, La Valette, Bérulle und Richelieu – nur die zwei letzteren.

Ausgewählt hatte Ludwig die Räte nach seinen Vorstellungen von ihrem Sachverstand, ihrer Verschwiegenheit und ihrer Treue, dergestalt daß nicht einmal die Königin zugelassen war, hatte der König doch allen Grund, ihre Loyalität ihm und ihrem neuen Land gegenüber zu bezweifeln.

Hinzufügen will ich, daß Ludwig, der mit seinen Finanzen streng haushielt, die Zahl seiner Räte nicht unnötig zu erhöhen trachtete, denn sie erhielten Bezüge, die auch jene gern nahmen, die, so wie ich, nicht arm waren. Ludwig wußte das, und als Bassompierre, der ständige Frondeur, sich einmal weigerte, seine Ansicht zu äußern, machte er ihm dies unverblümt zum Vorwurf: »Sprecht, mein Cousin, sprecht!« rief Ludwig. »Das |31|ist Eure Pflicht und Schuldigkeit als Königlicher Rat! Werdet Ihr nicht gut dafür bezahlt?«

Wenn der Rat zusammentrat, saßen nur der König und die Königinmutter. Die Räte standen, was auf die Dauer anstrengend war, immerhin aber den Vorteil hatte, daß keiner die Debatte durch Wortgeklingel in die Länge zu ziehen versuchte.

Richelieu stand links neben dem König, zu seiner Rechten saß die Königinmutter. Geschmückt wie ein Götzenbild, mit der Schöpfkelle geschminkt und mit Schmuck überladen, füllte sie den Lehnstuhl mit ihrem üppigen Körper gänzlich aus, an den Seiten quollen ihre Hüften sogar über die Sitzfläche, dazu war ihr Gesicht pausbäckig und endete in einem Doppelkinn.

Obwohl sie die schlechteste Regentin der Reichsgeschichte gewesen war, hegte sie von sich eine hohe Meinung und maß die Königlichen Räte mit geringschätzigem, borniertem und starrsinnigem Blick.

Von den großen Dingen, die in ihrer Gegenwart verhandelt wurden, verstand sie nichts; sie konnte über ihren eigenen Tellerrand nicht hinaussehen und sich um ein Nichts so erbosen, daß sie den Gegenstand ihres Grolls mit Beschimpfungen überhäufte wie ein Fischweib aus den Hallen, wobei man sich fragte, wo sie derlei gelernt hatte, da sie doch im Louvre lebte. Und sobald die ihr unverständlichen langen Wortgefechte sie langweilten, brabbelte sie wirres Zeug, dem niemand die geringste Beachtung schenkte, auch nicht ihr Sohn.

Wenn ich, wie gesagt, keine Minute zu früh zum Rat eintraf, so erschien der Kardinal de Bérulle um Minuten zu spät, doch so blaß und so sichtlich angegriffen, daß Ludwig dem hinter ihm stehenden Beringhen befahl, dem Prälaten einen Stuhl bringen zu lassen. Mir war sofort klar, und Richelieu, dem ich einen Blick zuwarf, verstand es besser als alle anderen: Der arme, kranke und vor Fieber schweißnasse Bérulle hatte sich gewaltsam seinem Krankenlager entrissen, nur um beim Rat zugegen zu sein und vehement die Frage zu verneinen, die sich den Räten an diesem Morgen stellte: Sollen wir dem von den Spaniern belagerten Casale zu Hilfe eilen oder nicht?

Sosehr ich die Politik des Kardinals Bérulle ablehnte, weil sie für Frankreich höchst unheilvoll gewesen wäre, empfand ich doch Respekt für seine Person und sein Werk, das Oratoire, das er gegründet hatte, um die französische Priesterschaft aus |32|ihrem Unwissen und ihren üblen Sitten emporzuheben. Und mit diesem Verdienst und Ruhm hätte Monsieur de Bérulle sich begnügen sollen. Leider hatte er sich jedoch in den Kopf gesetzt, nur Spanien besitze Macht und Gelder genug, um die protestantische Ketzerei auszurotten, und demgemäß hatte Bérulle 1626 den verhängnisvollen Vertrag von Monzon inspiriert mit dem Ziel, Spanien und Frankreich unter Aufgabe unserer italienischen Bündnisse einander wieder anzunähern.

Dabei muß er sieben Jahre zuvor noch durchaus anders gedacht haben, als er in königlichem Auftrag nach Rom reiste, um einen Dispens, der ihm sonst in höchstem Maß skandalös hätte erscheinen müssen, für die Eheschließung der katholischen Henriette von Frankreich, Schwester Ludwigs XIII., mit dem protestantischen Prinz von Wales zu erwirken! Ich meine damit, er wäre besser beim Leisten seiner Glaubensdinge geblieben, anstatt sich auf das schwierige Terrain der großen politischen Reichsaffären zu wagen.

»Das Problem Casale«, sagte er schwer atmend und kaum hörbar, »ist eines der großen, vor denen Seine Majestät heute steht. Und um ganz unverhohlen zu sprechen, scheint es mir völlig verfehlt, diese kleine italienische Stadt und unbedeutende Grafschaft unter großen Gefahren und Kosten zu entsetzen, während so viele protestantische Städte hier in Frankreich sich Eurer Majestät mit erhobenen Waffen entgegenstellen. Der Himmel in seiner erhabenen Güte hat Euch, Sire, soeben den Ruhm geschenkt, La Rochelle zu beugen: Muß man nun nicht in der Bahn bleiben, die der Herr Euch gewiesen, und die Frechheit der Ketzer überall, wo sie noch rührig ist, beugen und bestrafen? Begeht man sonst nicht den Irrtum, das Feuer in einem abgelegenen Stall zu löschen, während Teile des Schlosses bereits ein Raub der Flammen sind?«

Leser, du hast zweifellos bemerkt, daß Monsieur de Bérulle in dieser Rede mit keinem Wort Spanien erwähnte und ebensowenig die Notwendigkeit, sich mit ihm zu verständigen, anstatt Casale seinen Klauen zu entreißen. Dieselbe Zurückhaltung wahrte in seiner hierauf folgenden Rede auch der Siegelbewahrer Marillac, wollte doch keiner der beiden sich dem Verdacht aussetzen, er opfere der Kirche die Reichsinteressen.

Kaum war Kardinal Bérulle, sichtlich erschöpft von der Anstrengung, verstummt, als der Siegelbewahrer Marillac ums |33|Wort bat, und weil er demselben Club der fanatischen Frömmler angehörte, wußte jeder, was nun käme, noch bevor er den Mund auftat. Doch war er auch vom selben Verein, hatte er darum längst kein so argloses Herz wie Kardinal Bérulle, ein »guter Mensch«, wie Ludwig ihn nannte, eine »gute Seele« laut Richelieu, aber so töricht in seiner tugendsamen Einfalt, daß er wahrhaftig glaubte, Spanien habe in der Welt kein anderes Ziel, als die Ketzerei zu besiegen. »Eine Utopie!« sagte Richelieu jedem, der es hören wollte. »Der König von Spanien nennt sich das Oberhaupt der Katholiken! Wer aber wüßte nicht, daß Spanien dem Krebs gleicht, der den Körper, in den er einfällt, durch und durch zerfrißt, und wer wüßte nicht ebenso, daß dies unter dem Vorwand der Religion geschieht!«

Ich zweifle nicht, daß Herr von Marillac in seinem Irrtum aufrichtig war, trotzdem muß ich hinzusetzen, daß er das Ziel, die Ketzerei zu vernichten, mit einem sehr viel weltlicheren Ehrgeiz verband: Wenn Richelieus Politik aufgegeben würde und Richelieu selbst in schwarze Ungnade fiele, hoffte Marillac an seine Stelle zu treten.

Zu diesem Zweck erhielt er sich, wie auch Bérulle, nur in sehr verschiedener Absicht, bei der Königinmutter in Gnaden. Für mein Gefühl bewies er damit nicht viel Witz, denn das hieß den Einfluß weit überschätzen, den sie auf ihren Sohn ausübte, dessen Wesen ja keineswegs angetan war, empfangene Kränkungen zu vergessen, und erst recht nicht, diese zu vergeben. Bekanntlich war ihm Maria von Medici nie eine gute Mutter. Und Gott weiß, wieviel Zwist Ludwig nicht nur als Kind, sondern auch als Erwachsener mit ihr hatte, mußte er doch zweimal die Waffen gegen die Aufrührer ergreifen, die sie gegen ihn zusammenrottete.

Übrigens hatte Marillac, der vor giftigen Mitteln nicht zurückscheute, lange vor der hier geschilderten berühmten Ratstagung bereits versucht, Richelieu bei der Königinmutter anzuschwärzen. Zu diesem Zweck hatte er eine tückische Strategie angewandt, in die er den unglücklichen Kardinal de Bérulle mit eingespannt hatte.

Das Manöver bestand darin, daß die beiden Gevatter jedesmal, wenn vor der Königinmutter von Richelieu gesprochen wurde, ganz betont schwiegen, traurig den Kopf senkten und mitleidig oder furchtsam seufzten, rechte Frömmlergrimassen, |34|die über den Feind viel Böses sagten, gerade indem sie nichts sagten. Auf Marias beschränkten und argwöhnischen Geist hatte das wiederholte Getue schließlich die gewünschte Wirkung, und sowie die Königinmutter schwankend und zweifelnd wurde, wechselten unsere Frömmler die Taktik und attackierten frontal.

Daß Richelieu ein großer Minister sei, gar keine Frage, doch erwies er sich denn nicht als undankbar, wenn er sich vor Entscheidungen niemals mehr mit der Königinmutter beriet? Vergaß er, daß er es ihr verdankte, was er jetzt war? Zeigte er nicht unverhohlen, daß er sich von ihr keinerlei Aufklärung mehr erwartete? Er setzte sie herab! Er vernachlässigte sie! Er liebte einzig den König! Nur ihm galten sein Denken und Tun! Schlimmer noch, er stand zwischen ihr und Ludwig, hielt sie von ihm fern, wie in Dunkel und Ohnmacht verstoßen! War es nicht unerträglich kränkend, wie dieser Emporkömmling sie überall verdrängte, sie, die einmal Frankreich regiert hatte? Die Mutter des Königs! Deren Ratschläge Richelieu auf Knien hätte erbitten und befolgen müssen! Und jetzt tat Richelieu auch noch, als teile er die gerechte Abneigung der Königinmutter gegen Gastons Vermählung mit der Tochter des Herzogs von Nevers, doch in Wahrheit, und sie hätten den Beweis (den sie aber nicht zu liefern wußten), ermutigte er Gaston heimlich in diesem ungehörigen Plan.

Leser, es war die reine Lüge, und eine sehr unreine Lüge! Der König wie Richelieu waren einer wie der andere, wenn auch aus anderen Gründen als Maria von Medici, gegen Gastons Vermählung mit der Tochter des Herzogs von Nevers, der ja kürzlich jener Herzog von Mantua geworden war, dem der Spanier Casale zu nehmen versuchte. Und damit, Leser, sind wir denn wieder bei unserem Ausgangspunkt, nämlich Herrn von Marillacs auf dieser Ratstagung geäußerten Worten.

»Sire«, sagte er, »auch ich meine, daß Casale nicht so bedeutend ist, wie manche behaupten. Zudem sprechen gute und handfeste Gründe gegen unser erneutes Engagement. Die Armeen Eurer Majestät sind von der langen Belagerung La Rochelles erschöpft. Sind sie imstande, abermals eine so große Anstrengung zu leisten? Und erschöpft wie die Männer sind auch unsere Finanzen. Hinzu kommt, daß man mit einem Eingreifen nicht bis zum Frühjahr warten dürfte, denn bis dahin könnte Casale gefallen sein. Das hieße sofortigen Aufbruch! |35|Aber ein Feldzug mitten im Winter birgt zahllose Gefahren. Nach Savoyen muß man die Hochalpen überqueren, bis zu den Knien im Schnee. Könnte Seine Majestät, bei Ihrer fragilen Gesundheit, die Mühen und Gefahren einer solchen Unternehmung wagen? Und geschähe Ihr – was Gott verhüten wolle – das Schlimmste, ließe Sie eine völlig ungesicherte Erbfolge zurück. Und was wäre schließlich, wenn unser Heer anlangte zu Susa, und der Herzog von Savoyen in seiner unzuverlässigen Laune und Treue würde ihm und den nachfolgenden Proviantzügen den Durchlaß nach Casale verweigern?«

Obwohl Ludwig sich nichts anmerken ließ, glaube ich, daß ihm die Anspielungen auf seine Gesundheit und seine problematische Thronfolge wenig behagten, denn er warf den Kopf auf und sprach mit kalter Höflichkeit in der Stimme:

»Monsieur de Marillac, Ihr fragt, was ich täte, wenn der Herzog von Savoyen unser Bündnis brechen und mir die Versorgung meiner Armeen und den Marsch durch sein Land nach Casale verweigern würde?«

»Ja, Sire«, sagte Monsieur de Marillac.

»Nun, das gleiche wie Henri Quatre 1601: Ich würde den Herzog schlagen und seine Hauptstadt Susa samt Schloß besetzen. Dann hätte ich gutes Quartier, Proviant für meine Soldaten und freien Durchzug nach Casale.«

Ludwig sprach mit einem Nachdruck, daß ich mir sagte, er müsse bereits, und nicht ohne Vergnügen, erwogen haben, mit diesem Feldzug in die Fußstapfen seines verehrten Vaters zu treten. Auch dachte ich, daß der Sieg unserer Frömmler noch längst nicht ausgemacht war, ja, daß der sogar ziemlich fraglich aussah. Dies schien auch die Königinmutter zu spüren, denn sie verlangte das Wort. Da sie im Verlauf ihrer unglücklichen Regentschaft stets von allen sich bietenden Optionen die jeweils ungünstigste gewählt hatte, zweifelte niemand, welcher sie in diesem Fall den Vorzug geben wollte. Doch mit den Gründen, die sie für ihre Wahl nannte, wußte sie alle Räte zu überraschen, den König und Richelieu eingeschlossen.

»Sire«, sagte sie in hochfahrendem Ton, »wenn ich recht verstehe, gedenkt Ihr das Schwert gegen den Herzog von Savoyen zu ziehen, sollte er Euch keinen Durchzug nach Casale gewähren.«

»Richtig, Madame!«

|36|»Sire! Das geht nicht. Der Herzog von Savoyen ist mein Schwiegersohn.«

»Mit Verlaub, Madame«, sagte Ludwig, »nicht der Herzog von Savoyen ist Euer Schwiegersohn, vielmehr ist dessen Sohn, der Fürst von Piemont, der Gemahl meiner Schwester Christine.«

Der kleine Rüffel, den Ludwig ihr nicht ohne Vergnügen erteilte, brachte Maria von Medici auf. Unversehens verlor sie die Beherrschung, vergaß Dekorum und Dezenz und erging sich in Heftigkeiten. Mit purpurrotem Gesicht, wutsprühenden Augen, hochgehendem Busen brach sie in ihr kreischendes, vulgäres und schmähliches Gegeifer aus, wie es den Louvre regelmäßig erschütterte, seit sie ihn als Gemahlin Henri Quatres betreten hatte.

»Ob Vater oder Sohn«, schrie sie, »was schert das mich! Er ist mein Verwandter! Wollt Ihr Krieg machen gegen meinen Verwandten? Und überhaupt bin ich entschieden dagegen, daß wir Casale beistehen!«

»Madame«, sagte Ludwig mit größter Ruhe, »darf ich fragen, warum?«

»Casale gehört dem Herzog von Nevers, und für mich ist der Herzog von Nevers il più emerito furfante della creazione1.«

»Madame«, sagte der König, »darf ich Euch bitten, weniger unziemliche Worte für den Herzog von Nevers zu gebrauchen? Und uns den Grund Eurer Feindseligkeit gegen ihn zu nennen?«

»Il detestabile bandito ha arruolato un esercito contro di me durante la mia reggenza.«2

»Madame, Ihr wart Königin von Frankreich, und im Königlichen Rat pflegen die Räte Französisch zu sprechen. Außerdem, Madame, ist diese Rebellion des Herzogs von Nevers gegen Euch zwanzig Jahre her, und ihm wurde gleichzeitig mit allen denen vergeben, die sich nach meinem Machtantritt, 1617, gegen mich erhoben.«

Daß Ludwig hiermit auf die bewaffneten Rebellionen Marias von Medici gegen ihn anspielte, entging niemandem im Rat außer wohl der Betroffenen.