9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

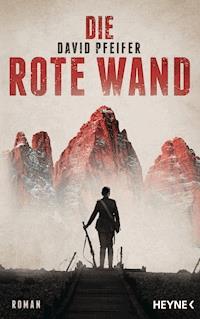

Der Tod kommt jedes Mal aus einer anderen Richtung

Wie eine Steinwand, die Gott als natürliche Grenze zwischen Nord- und Südeuropa in die Erde gerammt hat, ragen die Berge hinter Sexten in den Himmel. Hier verläuft 1915 die Grenze zwischen Österreich-Ungarn und Italien. Eine Front, die im Ersten Weltkrieg Schauplatz eines erbitterten Stellungskriegs wird. Gekämpft wird auf Felsvorsprüngen, Gipfeln, auf Skiern, mit Stichmessern, Karabinern und Handgranaten. Mann gegen Mann versuchen kleine Einheiten die Höhe zu sichern. In all diesen Scharmützeln hält sich in der roten Wand ein Mädchen auf, das seinem Vater in den Gebirgskrieg gefolgt ist. David Pfeifer erzählt ihre Geschichte und die Geschichte des Dolomitenkriegs in einem eindrucksvollen Roman.

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 347

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Das Buch

Im Ersten Weltkrieg gab es eine Front, die sich der Natur unterordnen musste. Über den Rotwand-Bergkamm verlief ab 1915 die Grenze zwischen Österreich-Ungarn und Italien. Während sich Deutsche und Engländer am Skagerrak gegenseitig die Flotte zerschossen und sich an der Westfront hunderttausende Soldaten in Schützengräben gegenüber lagen, kam es in der Roten Wand zu erbitterten Gefechten Mann gegen Mann. Es ging darum, die Höhe zu sichern. Auf zentimeterbreiten Felsvorsprüngen kletterten die verfeindeten gegnerischen Truppen aufeinander zu, manchmal stießen sich Soldaten in die Tiefe, bevor sie ihr Gewehr von der Schulter zerren konnten. In all diesen Scharmützeln hielt sich in der Roten Wand ein Mädchen auf, das seinem Vater als Junge verkleidet in den Gebirgskrieg gefolgt war.

Das Mädchen gab es wirklich, ihr Name war Viktoria Savs. Sie diente im Geheimen unter lauter Männern, nahm an Kampfhandlungen teil und wurde mit Orden ausgezeichnet. Ihre Geschichte wird in Die Rote Wand als Roman nacherzählt.

Der Autor

David Pfeifer, Jahrgang 1970, Österreicher, wuchs in München auf, bevor es ihn 1993 nach Hamburg zog, um für das legendäre Magazin Tempo zu arbeiten. Weitere Stationen waren der Stern und Vanity Fair. Seit 2014 ist er leitender Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Die Rote Wand ist sein dritter Roman. Er lebt heute wieder in München.

3D-Luftbildkarte DIE ROTE WAND als App

Die interaktive 3D-Luftbildkarte DIE ROTE WAND zum Buch. Erkunden Sie Handlungsorte und erfahren Sie mehr über die Zeit und die Region durch historische Fotos und Audioaufnahmen.

David Pfeifer

Die Rote Wand

Roman

Bei dem Motiv auf dem Frontcover handelt es sich um die Drei Zinnen. Die Rote Wand ist auf der Cover-Rückseite zu sehen.

Copyright © 2015 by David Pfeifer

Copyright © 2015 by Wilhelm Heyne Verlag

in der Verlagsgruppe Random House GmbH

Redaktion: Thomas Brill

Umschlaggestaltung: Johannes Wiebel, punchdesign, München, unter Verwendung von Motiven von shutterstock und Stephen Mulcahey/Arcangel Images

Karte im Vorsatz: Entnommen dem BuchKampf um die Sextener Rotwandvon Oswald Ebner

Foto im Nachsatz: ÖNB Wien, WK1/ALB066/18822

Satz: Vornehm Mediengestaltung GmbH, München

ISBN 978-3-641-15852-1www.heyne.de

Übersichtskarte der Rotwand

Für Tania

Prolog

Der Tod kommt jedes Mal aus einer anderen Richtung. Es lohnt nicht, nach ihm Ausschau zu halten. Also starrt sie auf ihre Stiefelspitzen, die im Schnee verschwinden, wieder auftauchen, eine Wehe nach vorne werfen und wieder einsinken. Jeder Schritt rutscht weg, muss nachgezogen werden, zieht sie noch schwerer zu Boden. Jeden Atemzug muss sie der eisigen Höhenluft abringen.

Man darf sich die Strecke am Anfang nicht vorstellen, dann werden die Beine gleich müde. Einfach gehen, bis man das Gefühl hat, man kann nicht mehr. Und dann weitergehen.

Sie hat überall Schmerzen von der Kälte. Ihre Schultern zieht sie schon seit Stunden hoch, damit ihr der Wind nicht in den Nacken fahren kann. Von oben drückt ihr der Tornister auf die Schultern, dadurch entsteht ein Ziehen in Rücken und Nacken, das sich anfühlt wie eine Stahlfeder. Doch sie blickt weiter stur auf die Rückennaht vor sich und geht davon aus, dass der Mann, der hinter ihr marschiert, dasselbe tut.

Manchmal sinkt sie auch bis zum Knie ein, obwohl sie leichter ist als die anderen. Dann muss sie ihr Bein besonders hoch heben, aber diese zusätzliche Anstrengung macht es für die kommenden Schritte noch schwerer, Luft zu bekommen und weiterzugehen. Bald wird ihre Kraft nicht mehr reichen. Manchmal gibt ein Bein unvermittelt nach, und sie kann sich nur mit einem schnellen Schritt zur Seite fangen.

»Geht’s noch?«, fragt jemand vor ihr.

»Ja«, antwortet sie.

Nicht der schlimmste Tod, behaupten Kameraden. Man schläft langsam ein, wenn die Kälte einen erst einmal übermannt.

Sie wird sich hinhocken, der Schnee wird um sie wirbeln, sich absetzen auf ihrer Kappe, auf ihren Schultern, in den Nähten ihrer Uniform. Sie wird eingehüllt werden von glitzernden Kristallen, einen weißen Schatten in der Landschaft hinterlassen, ein Negativ. Ein kleiner Mensch mit einem großen Gewehr, der von seinem Tornister bezwungen wurde, so wird sie einfrieren.

Aber sie geht immer noch weiter, stemmt sich gegen die Steigung, starrt auf die Jackennaht ihres Vordermanns und denkt an die Russen, ganz hinten am Ende der Karawane. Die müssen weit schwerere Lasten den Berg hinauftragen.

Sie rutscht talwärts weg, verknackst sich fast das Fußgelenk, streckt das Bein durch und stolpert zwei, drei schnelle Schritte geradeaus.

An der Spitze geht der Bergführer gute zehn Schritte vor dem Leutnant. Der Bergführer sieht selbst schon aus wie ein Stück Fels, so deutlich dringen Knochen und Sehnen durch seine lederne Haut. Seine Wangen sind eingefallen, als wäre jedes Gramm zu viel, um immer wieder diese Wege zu gehen. Kräftige Kerle schmelzen hier in wenigen Wochen zusammen wie Butter in der Sonne. Sie reduzieren sich auf das Notwendigste.

Das Mädchen hört, wie der Leutnant »Stopp« befiehlt. Nicht zum ersten Mal. Also wendet sie den Blick nach vorne, obwohl sie lieber nicht sehen möchte, wie steil es bergan geht. Sie sieht den Bergführer in kleinen, beständigen Schritten weiterlaufen. Ohne Helm oder Uniformjacke, nur mit festem Schuhwerk. Seinen Rang hat er sich auf die Schulter seines groben Strickpullovers nähen lassen. Und er scheint nicht hören zu wollen.

Für den letzten Stopp zwei Stunden zuvor hatte der Leutnant den Bergführer einholen müssen. Wie ein dummer Schulbub war er ihm hinterhergehastet.

Die ausgemergelte, graue Karawane hält langsam, wie Güterwagen, die durch die Koppelglieder zurückgestoßen werden, um dann schwer auf der Stelle stehen zu bleiben.

Das Mädchen blickt nach oben, wo der Bergführer beständig Distanz zwischen sich und die Beladenen bringt. Im feinen Schneegestöber wird er zu einer unscharfen Silhouette.

Die Männer werden den Aufstieg nicht ohne Pause schaffen, und der Leutnant auch nicht. Er dreht seinen Kopf von der Truppe zum Bergführer, unsicher, was er tun soll. Als fürchtete er sich davor, durch ungelenkes Gerenne seine Autorität einzubüßen.

Das Mädchen kennt diese Stelle. Sie sind gerade auf einem nahezu ebenen Stück angekommen, über ihnen wölbt sich ein Felsvorsprung wie ein Dach. Rechts unter ihnen auf einem Plateau stehen die letzten Bäume, ein paar schiefe Lärchen, deren Äste unter der Schneelast herausragen wie die Beine einer alten Spinne. Vor ihnen steigt die Rote Wand steil an, unter ihnen fällt der Berg sanfter in Richtung Tal. Hier könnten sie rasten, auch wenn es heftiger zu schneien beginnen sollte.

Doch der Bergführer geht weiter. Schon bei der ersten Pause hatte er mürrisch angemerkt, dass sie die Baracken vor Sonnenaufgang erreichen müssten, weil sie sonst im Aufstieg vom Elfer aus sichtbar seien.

Der Leutnant zerrt an der Lederkappe seines Pistolenhalfters. Er muss erst seinen rechten Handschuh ausziehen, um den Verschluss öffnen zu können, sein linkes Knie sackt in den Schnee. Schließlich kann er die Pistole herausziehen, streckt sie in die Luft und feuert einen Schuss ab. Der Bergführer fährt herum, blickt zurück und hechtet im selben Moment hinter einen quadratischen Felsbrocken, der aussieht, als hätte ein Riese hier vor einer Million Jahren einen Würfel fallen lassen. Eine derart schnelle Bewegung hat das Mädchen den Bergführer in all den Monaten nicht machen sehen.

Auch der Leutnant ist verdutzt. Er dreht sich um, will seine Männer anweisen, sieht jedoch nur, wie diejenigen, die nicht zu schwach sind, um sich noch zu bewegen, von ihm weg in Richtung Tal rennen, stolpern oder rollen. Nur ein paar der Russen bleiben einfach stehen, allem ergeben, fast schon leblos. Dann hört er das Hecheln einer Luftmine, die neben ihm losgeht, bevor sie den Boden erreicht. Die Explosion trennt seinen rechten Schenkel im Hüftgelenk ab, reißt ihm einen Arm und den halben Brustkorb weg. Er fällt auf den Rücken und bleibt dort liegen, wie zur Reparatur geöffnet. Organe sind zu erkennen, aber richten lässt sich nichts mehr.

Ein letztes Mal öffnet der Leutnant die Augen, kommt kurz zu Bewusstsein, blickt in den dunklen Himmel und das kantige Gesicht des Bergführers. Er will noch etwas sagen, einen letzten Befehl oder vielleicht eine Verwünschung hauchen. Doch dann verlischt er, wie ein Zündholz, das in den Schnee geworfen wurde.

1. Kapitel

An einem klaren Aprilmorgen beschließt das Mädchen, ein Mann zu werden. Die Kleidung ihres Vaters liegt vor ihr. An den Hemden hat sie die Ärmel an der Schulter abgetrennt, gekürzt und neu eingenäht. Ein paar seiner alten Hosen hat sie umgenäht. In der Länge stoßen sie nun akkurat einen Zentimeter unterhalb ihrer Fessel auf. Schließlich schneidet sie sich ihre langen blonden Haare ab, die die Mutter ihr immer ausgiebig gebürstet hat. Sie spürt dieses leichte Ziehen, gefolgt vom metallischen Schnappen der großen Schere. Büschel um Büschel fällt zu Boden, wie frisch gemähtes Heu. Damit ist eine Grenze überschritten, eine Veränderung herbeigeführt, die sie erklären muss, falls sie jemandem begegnet, den sie kennt. Aber sie hat nicht die Absicht, unter Menschen zu gehen, die sie kennt. Sie will einen anderen Weg einschlagen. Das wird in dem Moment zur Gewissheit, in dem sie sich im Spiegel betrachtet und eine andere Person zurücksieht. Eine ernste, entschlossene Person. Ein Junge, der auszusehen versucht wie ein Mann.

Die Schuhe waren ein Problem. Selbst ihre robusten Stiefel sahen noch zu mädchenhaft aus. Also hatte sie das Paar vom Nachbarsjungen gestohlen. Als sie abends über den Hinterhof hörte, wie Richard eine Tracht Prügel dafür kassierte, bekam sie ein schlechtes Gewissen.

Nachdem sie damals mit ihrem Vater von Berchtesgaden nach Meran gezogen war, hatte sie sich mit Richard angefreundet. Gemeinsam waren die beiden durch den Wald hinter dem Haus getobt. Richard hob sie hoch, als sie ausprobieren wollte, ob sie mit ihrem Zopf an dem Querbalken der Scheune baumeln konnte. Oder sie fischten zusammen Kaulquappen, die sie zu Fröschen züchteten.

All das endete damit, dass sie auf verschiedene Schulen geschickt wurden. »Buben und Mädchen gehen nicht zusammen«, hatte ihr Vater nur geantwortet, als sie ihn fragte, warum Richard sie auf einmal hänselte, gemeinsam mit den anderen Buben aus der Straße.

Sie steigt in die Hosenbeine und zieht sie am Bund hoch, streicht das Hemd vor ihrem Bauch und ihrer Scham glatt und schließt die Hosenknöpfe. Sie macht den Gürtel eng und spannt die Hosenträger über ihre Schultern.

Ihr Vater knöpfte die Hosen stets zuerst zu und schob dann das Hemd in den Bund, wo es sich wellte und beulte und herausrutschte, sodass er es wieder zurückstopfen musste, wenn er aufstand. Manchmal war es auch ganz hervorgequollen, wenn er spätabends aus dem Wirtshaus kam und den Schlüssel nicht ins Schloss brachte. An der Anzahl der Versuche, die er brauchte, um die Tür aufzuschließen, konnte sie abschätzen, wie viel Wein er getrunken hatte. Sie lebten schon so lange alleine zu zweit, dass ihr seine Angewohnheiten wie die eigenen vorkamen.

Im vergangenen Sommer war er nach Galizien einberufen worden. Weiter weg, als er je von zu Hause fortgekommen war. Nach seiner Rückkehr, mit zwei Fingergliedern weniger, einem Steckschuss im Oberschenkel und vergifteten Nieren, hatte sie den Vater kaum erkannt. Wie ein Geist seiner selbst wirkte er auf sie. Er roch sogar anders, so krank war er innerlich. Sie pflegte ihn zwei Monate, in denen er Unverständliches redete. Manchmal vernahm sie Satzfetzen einer fremden Sprache, die sich später als Russisch herausstellte.

Als er wieder gesünder wurde, fragte sie ihn nach seinen Erlebnissen. Er erwähnte nichts vom Schießen oder Töten, sondern beschwor die Kameradschaft. »Ohne gute Kameraden bist du nichts wert, da verscharren sie dich wie ein verendetes Viech. Noch nicht mal auf den Abort kann man gehen, wenn man keinen guten Kameraden hat, der aufpasst.« Der Vater erzählte, wie er und seine Kameraden gemeinsam gegessen und getrunken und sich gegenseitig mit Zigaretten und Nähzeug ausgeholfen hatten. Er berichtete von langen Märschen, die man ohne Freund in der Truppe kaum aushielt. Von Heldentaten, Vorstößen und einer List, mit der sie einen Diensthabenden getäuscht hatten. Nur seine Augen, die tief in den Höhlen lagen, erzählten noch etwas anderes.

In ganz Meran fanden sich in dieser Zeit mehr und mehr Versehrte ein, ihr Vater hatte noch Glück gehabt. Tagsüber, auf dem Weg zum Metzger und zum Markt, sah sie Männer, denen ein Stück vom Bein oder ein Auge fehlte. Manche taumelten in den Morgenstunden, wenn sie zum Bäcker ging, aus der Villa Giflklamm oder anderen ehemaligen Hotels, in denen die sogenannten Seuchenmädchen ihre Dienste anboten.

Während Richard und die anderen Jungen Heldengeschichten vom Krieg weitersponnen und davon träumten, recht bald an die Front zu dürfen, hörte sie jede Nacht, dass ihr Vater Albträume hatte.

Doch das hielt ihn nicht davon ab, nach vier Monaten wieder aufzubrechen und als Standschütze in die Dolomiten einzurücken. Dort wurde jeder Mann gebraucht, der eine Waffe halten konnte, zur Sicherung der schwachen Grenze Tirols. Ein Angriff Italiens stand bevor. Der Vater hatte ihr nichts als einen Zettel hinterlassen. »Geh zur Tante Ilse«, stand darauf, »die wird auf dich achtgeben, bis wir uns wiedersehen. Dein Vater.« Mehr nicht. Einen ganzen Tag hatte sie auf den Zettel gestarrt, ihn immer wieder gelesen und sich gefragt, wann dieses Wiedersehen sein sollte. Würde er auch diesmal so viel Glück haben und in einem Stück zurückkommen? Was würde ihm bis dahin alles widerfahren? Und was sollte sie überhaupt bei Tante Ilse, die den ganzen Tag ohne Unterlass redete, auch wenn es gar nichts zu besprechen gab? Wie so häufig, wenn er ihr etwas erklären wollte, hinterließ der Vater sie mit noch mehr Fragezeichen. Als es Abend wurde, stand ihr Entschluss fest. Sie würde nicht wieder monatelang auf eine Nachricht warten und sich von früh bis spät Sorgen machen. Lieber wollte sie den Vater in den Dolomiten suchen und dabei etwas erleben, von dem sie später einmal erzählen konnte. Wie ihr Vater von seinen Kameraden.

Das Mädchen will es in Zukunft genauso machen wie die Männer. Zuerst die Hose zuknöpfen, dann das Hemd hineinstopfen. Das kommt ihr zwar dumm vor, aber sie darf auf keinen Fall auffallen.

Damit die Nachbarn sie in ihrem burschikosen Aufzug nicht sehen, geht sie früh los, obwohl sie erst um acht Uhr den Bahnhof und die Standschützenregistratur erreichen muss. Sie nimmt das restliche Wirtschaftsgeld aus der obersten Lade in der Küche, zieht die Wohnungstür hinter sich zu und schließt ab. Sie blickt hinunter auf die Lücke zwischen Boden und Tür, die sie im Winter stets von innen mit alten Wollsachen abgedichtet hat. Sie fragt sich, ob sie das je wieder tun wird. Aber vielleicht macht sie das nur, um sich einen schicksalhaften Moment einzureden. Tatsächlich weiß sie nicht, was echte Gefahr bedeutet. Sie hat davon gehört, dass blutdürstige Italiener mit Gewehren den tapferen Tirolern die Bajonette in den Bauch rammen werden. Doch wenn sie versucht, sich einen Italiener vorzustellen, fällt ihr nur die nette Familie aus Rom ein, adelig und offensichtlich wohlhabend. Der Mann hatte ihr ein Eis spendiert, als er sah, dass sie seine drei Kinder beobachtete, die sich alle eins aussuchen durften.

Mehr noch als vor den Italienern hat sie Angst vor der Lüge, sich als Mann auszugeben. Die könnte so groß sein, dass sie über ihr zusammenstürzt. Aber sterben kann man vom Lügen nicht, denkt sie, hängt sich den Wohnungsschlüssel um, der an einer Lederschnur baumelt, und schließt den obersten Hemdknopf. Ihr Kopf ragt aus dem weiten Kragen wie Zuckerwatte am Stiel.

Sie geht das Treppenhaus hinunter, findet sich ein im ungewohnten Gewicht der Schuhe. Sie versucht etwas breitbeiniger zu gehen, ausgreifende Bewegungen zu machen. Aber nicht übertreiben, nicht dass es so aussieht, als wollte sie sich über Richard oder einen anderen der Buben lustig machen. Von Stufe zu Stufe wird sie schwerer und nimmt die letzten beiden auf einmal. So wie die Buben, wenn sie von der Mauer des benachbarten Zerwirk-Hauses springen. Sie federt in den Knien und richtet sich wieder auf. Sie drückt die Schultern etwas weiter nach außen, schiebt den Riegel im Erdgeschoss zur Seite, öffnet die Außentür und tritt als Mann ins Freie.

Die Stadt erwacht, die Sonne legt orangefarbenen Glanz über die Dächer. Von der Haustür aus kann das Mädchen alles gut überblicken. Noch vor zwei Jahren war Meran ein schillernder Ort gewesen. Kurgäste und Sommerfrischler aus ganz Europa kamen zu Besuch, füllten die Straßen mit kultiviertem Treiben. Doch jetzt ist die Stadt so düster, als wäre sie von einer Krankheit befallen. Vergangenes Jahr hatte sie noch überlegt, nach der Schule als Hausmädchen anzufangen, im Eremitage oder im Grand Palace, wo die Herzoginnen, Fürsten und Prinzen zu Gast gewesen waren. Und wo allerlei Künstler und Köche angestellt wurden, um diese Fürsten und Prinzen zu unterhalten. Dann war der Krieg ausgebrochen, in fernen Ländern und an unbekannten Orten. Merans Glanz war erloschen und damit auch ihre Träume von gestärkter Bettwäsche und Damen in Ballkleidern.

Stattdessen spaziert sie als zierlicher Mann mit feinen Zügen zur Passer hinunter. Eher noch ein Bub. Aber solche rekrutieren sie inzwischen auch in Mengen, weil der Krieg bis in die Berge kommt und die echten Soldaten im Osten oder im Westen gebraucht werden oder bereits gefallen sind.

Das Mädchen wechselt an der ersten Brücke über die Passer und läuft die Promenade entlang. Sie blickt hinauf zu den Fenstern, hinter denen Tante Ilse lebt, zu der sie gehen sollte, statt ihrem Vater zu folgen. Eine letzte Abzweigung, ein sicherer Weg zurück zur Wahrheit. Die Tante, die nach Puder und saurem Atem riecht, hat vermögend geheiratet, ist freundlich und erzählt ihr oft von der Mutter, an die das Mädchen sich kaum noch erinnert.

Wegen der Nähe zur Tante war der Vater überhaupt nur mit seiner jüngsten Tochter nach Meran umgesiedelt. Alleine wusste er nichts mit dem Mädchen anzufangen. Aber da die Kleine nie zur Tante wollte, hatte er sie schließlich immer häufiger mit ins Geschäft genommen oder auf Bergtouren und sogar zum Schießstand.

Im vorvergangenen Sommer hatte sich das Mädchen zum ersten Mal freiwillig bei der Tante angemeldet, zu Nachmittagstee und Kuchen. Tatsächlich wollte sie Silvia Petronelli singen hören, im Sommerpavillon auf der Promenade. Schon Wochen vorher hatten die Menschen in den Geschäften davon gesprochen, die Petronelli komme nach Meran, wenn der Bruder des Erzherzogs mit seiner ganzen herrschaftlichen Familie da sei. Das Mädchen hatte Zeichnungen der Petronelli an den Aushängen gesehen, an denen nun die Kriegsberichte angeschlagen wurden. Die Sängerin hatte dichte Locken und trug Schmuck im Haar. Doch erst als sie auf die Bühne trat, sah das Mädchen, dass die Petronelli dicke rote Locken hatte. Der adrette Mann im Frack, dem sie nur bis zur Schulter reichte, war der Pianist. Er setzte sich an den Flügel und war nun fast so groß wie die Sängerin.

Und dann erklang ihre Stimme so hell und klar, dass sogar die Tante die Schönheit des Gesangs nicht unter ihrer Kaskade aus aufgewärmten Erinnerungen und Familiengeschichten begraben wollte. Ihre Erzählung erstarb, und sie rührte nur noch in der Tasse.

Das Mädchen hatte sich ans Fenster gesetzt, nach unten gesehen und Petronellis sanft akzentuierte Bewegungen beim Singen beobachtet. Wie eine Spieluhr drehte sich die Sängerin von links nach rechts, und es kam dem Mädchen so vor, als würde sie ihre Stimme von woanders herholen, nicht aus dem Hals, sondern von tiefer, weiter weg. Sie sang auf Deutsch, formte nur die Worte, deren Inhalt sie nicht verstand. Aber das Mädchen konnte sogar im dritten Stockwerk alles ganz deutlich verstehen, so sehr akzentuierte Silvia Petronelli die einzelnen Silben.

Hie und da ist an den Bäumen

Manches bunte Blatt zu sehen.

Und ich bleibe vor den Bäumen

Oftmals in Gedanken stehen.

Der Pianist flog mit den Fingern über die Klaviatur. Manchmal hatte das Mädchen den Eindruck, er wäre aus dem Takt geraten. Doch dann ließ er seine Hand wieder so entschlossen niedersausen, dass es ausgeschlossen war, dass er Fehler machte. Er spielte leiser, die Petronelli schürzte ihre Lippen, um den Klängen letzte Anweisungen zu geben, wohin sie zu gleiten hatten. Sie sang, als wäre sie ganz ungebunden von der Melodie.

Schaue nach dem einen Blatte,

Hänge meine Hoffnung dran.

Sie weitete ihren Mund, löste ihre Hände, wiegte sich stärker und schickte ihre Töne weit über die Promenade.

Spielt der Wind mit meinem Blatte,

Zittre ich, was ich zittern kann.

Silvia Petronelli hatte ihre Stimme gesenkt. Sie hörte sich fast kehlig an, ihr italienischer Akzent war kaum noch wahrzunehmen. Der Pianist machte den Rücken unter seinem Frack krumm und schob sich in den Flügel, als wollte er in der Melodie verschwinden. So leise wurde er, dass man sogar die Passer hinter ihm plätschern hörte. Dann sang die Petronelli weiter.

Ach, und fällt das Blatt zu Boden,

Fällt mit ihm die Hoffnung ab.

Völlig unvermittelt richtete sich der Pianist auf und schlug stärker auf die Tasten. Die Petronelli drückte eine Kraft aus ihrem Brustkorb, die man dieser kleinen Person unmöglich zugetraut hätte. Bis hoch zu dem Mädchen schmetterte sie die letzten Zeilen.

Fall’ ich selber mit zu Boden,

Wein’ auf meiner Hoffnung Grab.

Das Mädchen hatte sich im Fensterrahmen eingekeilt und hing mit dem Oberkörper fast schon über der Straße. Für sie hatte das Lied nicht nach Herbst geklungen, nach Abschied und Ende. Sondern wie ein Versprechen auf eine Welt, in der es Musik gab, Erhabenheit und eine kleine Frau, die allein durch die Kraft ihrer Stimme ein Leben führen konnte, das dem Mädchen begehrenswert und frei erschien.

Die Sonne steigt höher, streichelt das Mädchen auf der Haut. So wie die Musik sie damals auf der Promenade unter der Haut gestreichelt hat. Sie schaut nach links über die nächste Brücke zum Meranerhof, dann nach rechts in den Rennweg, der sie zum Bahnhof führen wird. Sie dreht sich einmal im Kreis, ein letzter Blick, um sich den Ort einzuprägen. Es erinnert nicht mehr viel an das Konzert. Nur die Palmen sind noch da.

Sie biegt rechts zum Bahnhof ab, den Rennweg hinauf. Ein paar Buben in ihrem Alter nehmen denselben Weg, auch ältere Standschützen kann sie erkennen. Einige tragen Straßenkleidung, andere Tracht, wieder andere ihre Standschützenuniform.

Sie passieren das alte Tor mit dem geduckten Bogen.

Einige Straßen weiter schiebt sich die Statue des Tiroler Freiheitskämpfers Andreas Hofer in die Sonne, die erst vor Kurzem aufgestellt wurde. Das Mädchen mochte die Geschichte, die der Vater ihr über Hofer erzählt hatte. Er wurde von den Franzosen gefangen genommen und exekutiert. Selbst als ihn die zweite Gewehrsalve traf, blieb Hofer noch am Leben und spottete: »Ach, wie schießt ihr schlecht.« Ein Standschütze wie ihr Vater war Andreas Hofer gewesen. Nun wacht seine Statue über den Meraner Bahnhof. »Errichtet im Jahr 1914 zur hundertjährigen Erinnerung an die Wiedervereinigung mit Österreich«, steht hinten auf dem Sockel, vorne: »Für Gott, Kaiser und Vaterland«.

Vom Bahnhof her hört das Mädchen eine Blaskapelle spielen. Obwohl die Töne heiter klingen, wehen sie wie eine Warnung durch den Bahnhofsbogen heran. Von links sieht sie eine Gruppe junger Burschen kommen, die ebenso schmächtig sind wie sie. Wie unreife Früchte im Frühsommer. Die Buben marschieren, als hätten sie es eilig. Die älteren Standschützen gehen dagegen gelassen auf den Bahnhofseingang zu, vor dem sich eine Traube an den Registraturtischen bildet.

Nur die ganz Jungen und Alten sind noch nicht an die Front im Osten berufen worden. Nur sie, die Übriggebliebenen, freuen sich, doch gebraucht zu werden. Die Tuba brummt aus unbestimmter Richtung, die Trompeten übertönen sie blechern. Je näher das Mädchen dem Bahnhof kommt, desto lauter wird die Musik.

Sie glaubt, wieder einen Schritt zurück machen zu müssen, dann noch einen, einfach alles wieder rückgängig machen zu müssen. Wenn sie weiter nach vorne geht, geht sie endgültig hinein in die Lüge. Und eine Lüge verlangt immer ein Opfer, glaubt sie. Verlangt eine große Lüge folglich ein besonders großes Opfer?

Wie durch einen Trichter werden die Standschützen an den Einschreibungstischen vorbei auf den Bahnsteig gedrängt. Sie legen ihre Schützenausweise vor, verwaschene Zettel, auf mehligem Papier getippt. Sie werden in Listen registriert, niemand sieht genau hin. Sie sollen unterschreiben, dem Kaiser Treue schwören. Der rechte der beiden Rekrutierungsleutnants blickt das Mädchen an. »Was willst du denn da in den Bergen, so jung, wie du bist?«

»Mein Vater ist da«, stammelt sie. Ihre Stimme scheint unnatürlich hell und leise zu klingen. Ihre Begründung kommt ihr zu banal vor, vielleicht hätte sie besser Volk und Vaterland, Kaiser und Gott vorbringen sollen. Aber es fällt ihr erst nach Sekunden ein. Der Rekrutierungsleutnant lässt sie unterschreiben, drückt einen Stempel auf ein eingetrocknetes Kissen, das kaum noch rote Tinte abgibt, und dann auf einen Zettel. Bis echte Soldaten von allen Fronten herbeigeschafft sind, ist man auf jeden Schützen angewiesen.

Erst als sie weitergeschoben wird, fällt ihr ein, dass sie nach ihrem Vater fragen muss, wo er wohl hingeschickt wurde. Aber der Leutnant reagiert kaum. Er dreht sich nicht einmal um, als er ihr erklärt, dass sie schon die Listen von gestern nicht mehr dahaben. »Die werden sofort nach Bruneck in die Zentralregistratur geschickt. Hier kann sich keiner an einen einzelnen Mann oder gar an sein Einsatzgebiet erinnern. Wie stellst du dir das denn vor?«

Nachdem sie es bis auf den Bahnsteig geschafft hat, muss sie den richtigen Waggon suchen, den mit der Nummer elf. Sie kennt sich kaum aus, irrt unsicher herum und fragt sich, was anders ist als sonst. Warum die Buben und Männer sie nicht länger ansehen, keine Höflichkeit zeigen und so sehr mit sich selbst beschäftigt sind. Dann wird ihr klar, dass sie nun einer von ihnen ist. Man muss weder den Hut vor ihr lüften noch ihr Bündel tragen.

Wie es sich wohl anfühlen wird, ein Junge zu sein? Wird sie verstehen, warum Richard damals ihr gegenüber plötzlich feindselig geworden war? Wie werden die Dolomiten sein? Sie kennt die Berge um Meran, aber die sind im Vergleich geradezu überschaubar, hatte ihr der Vater erklärt, bevor er gegangen war. Sie wird ein eigenes Gewehr erhalten, spucken und fluchen dürfen. Sie war schon oft allein, aber noch nie allein unter Männern. In einer Welt der Härte, der Stärke und weniger Worte. So wie sie sich das Leben ihres Vaters vorstellt. Sie will nicht so nah bei den Männern stehen, also drückt sie sich bis ans Bahnsteigende durch, wo nur noch Feld, Pinien und Zypressen die Schienen säumen.

Auf dem Bahnsteig haben sich auch Freunde und Verwandte versammelt. Umarmungen werden ausgetauscht, ein Mann kritzelt seinen Letzten Willen auf ein Stück Butterbrotpapier und steckt ihn in die geballte Faust seiner Frau, die ihn mit vier Kindern verabschiedet. Am Bahnsteigkopf hat ein Priester einen Klappaltar aufgestellt, vor dem ein Junge kniet. Hinter dem Jungen bildet sich eine Schlange.

Die Kapelle spielt ohne Unterlass, immer wieder ertönt der Ruf »Für Gott, Kaiser und Vaterland«, der augenblicklich aus vielen Kehlen erwidert wird.

Sie bekommt einen Eintopf aus der Feldküche und ein Billett, obwohl hier keine Privatleute fahren. Aber alles soll seine Ordnung haben. Jedes Mal, wenn sie zu lange verloren herumsteht, wechselt sie den Standort, damit niemand sich ihr vorstellen oder sie in ein Gespräch verwickeln kann. Es gibt Butterstullen für diejenigen, die wieder hungrig werden. Sie steckt sich eine in die Tasche, der Eintopf liegt ihr noch im Magen.

Als sie einsteigen will, hilft ihr niemand hoch in den Waggon, in dem sich Polizisten, Männer der Finanzwache und Standschützen für die kommenden Stunden zusammendrängen. Wie Vieh, das zur Schlachtung transportiert wird.

Erst am Nachmittag ist der Zug zur Abfahrt bereit. Jeder Waggon fasst etwa dreißig Personen. Das Mädchen sitzt in einem der mittleren, in die hinteren werden Feldküchen, technisches Gerät und Pferde verladen. Jubel und Gesang füllt immer noch den Bahnsteig, die Türen werden zugeschoben, einige rufen letzte Grüße hinaus. Zurück im Waggon bleibt der Abschiedsschmerz, der wie ein trauriges Lied im Halbdunkel hängt. Der Zug setzt sich langsam in Bewegung. Er verlässt die Stadt, die Häuser werden immer weniger, und bald sieht sie nur noch schmale Streifen vorbeisausender Landschaft. Aus Nervosität fährt sie sich durch die Haare, wie sie es früher immer getan hat, und erschrickt, dass sie so kurz sind. Drei-, viermal geht es so, bis sie sich darauf konzentriert, das zu lassen. Sie blickt sich im Waggon um, mustert die aufgeregten Gesichter. Während sich die anderen unterhalten, einander vorstellen und Belanglosigkeiten austauschen, fragt sie sich, wen wohl eine Kugel treffen wird. Wer wiederkehrt und wer nicht. Wieder versucht sie sich der drohenden Gefahr bewusst zu werden, aber sie kann sie nicht spüren. Wie wird ihr Vater wohl reagieren? Wird er sich überhaupt über ein Wiedersehen freuen? Wird er sie in den Arm nehmen und herzen? Oder wird er ihr doch eher eine Ohrfeige geben?

Der Zug hält an kleinen Bahnhöfen, wenn etwas zugeladen werden soll. Es dauert jedes Mal so lange, dass sie am liebsten ein paar Schritte auf dem Bahnsteig gehen möchte. Aber die Fahrt geht immer dann weiter, sobald sie sich dazu entschließt. Als die Nacht hereinbricht, sind fünfhundert Standschützen und sämtliches Material verladen. Siebzehntausend Mann sollen in ganz Tirol mobilgemacht werden. Es wird kühl, und jeder bereitet sich auf dem Boden ein provisorisches Nachtlager. Das Mädchen ist erschöpft, schafft es vor Aufregung aber kaum, die Augen länger als ein paar Sekunden geschlossen zu halten. Für die anderen geht es weg von zu Hause, von den Liebsten, sie selbst hingegen hofft, ihren Vater zu finden.

Irgendwann ist sie so ermüdet von den eigenen Gedanken, dass sie in den Schlaf gesogen wird. Sie hört das gleichmäßige Rattern der Zugräder, aber sie träumt sich schon etwas anderes dazu. Eine Ferienfahrt nach München, einen Stadtspaziergang an der Hand der Mutter.

Als der Zug in Franzensfeste hält, schreckt sie auf. Die Waggontür wird geöffnet. Einer der Männer springt auf den Bahnsteig, weil er pinkeln muss, wie er seine neuen Kameraden wissen lässt. Der Himmel ist tintenschwarz und mit hellen Sternen gespickt.

Der Bahnhof steht voller Transportzüge. Zwei Gleise weiter kann das Mädchen einen offenen Waggon erkennen, aus dem Artillerie hervorlugt. Die drohenden Mündungen der schweren Kanonen deuten in die Nacht. »Sieben-Zentimeter-Mörser«, sagt ein Bub neben ihr, hörbar beeindruckt, aber mit dem Tonfall des Experten. Er zieht ein kleines Buch aus seiner Seitentasche und macht eine kurze Notiz. Erst in den Morgenstunden geht die Fahrt weiter.

Es ist schon früher Tag, als die Truppe mit steif gelegenen Gliedern in Innichen ankommt. Das Mädchen spürt das veränderte Klima, die Luft schmeckt anders als in Meran. Sie blinzelt in die strahlende Sonne, aber die Morgenkälte fährt ihr unter die Jacke. Die Fahrt ist hier zu Ende. Der Bahnsteig wurde hastig aus dicken Holzbohlen zusammengenagelt und füllt sich mit Milizionären. Nach und nach springen sie aus den Waggons, landen knallend auf den Brettern, verteilen sich über das Gelände oder bleiben in Grüppchen stehen. Das Mädchen verliert schnell den Überblick. Fast alle sind größer als sie. Sie sieht, wie Materialwaggons entladen werden. Es entsteht eine Geräuschkulisse wie in einer Fabrik mit schweren Maschinen.

Auf der Suche nach der Meldestelle macht sie ein paar Schritte weg vom Bahnhof und studiert die direkte Umgebung wie ein neues Schulgebäude, in dem sie die nächste Zeit verbringen muss.

Die Wiesen sind sattgrün, dahinter erstreckt sich zu beiden Seiten des engen Tals dichter Wald aus Tannen und Lärchen, der in hellen Felsformationen ausläuft. Das Mädchen beobachtet zwei Schwalben, die sich kunstvoll in den Himmel schrauben. Die Glocken einer nahe gelegenen Kirche läuten zur Morgenandacht. Keine Spur von Krieg. Der Bub mit dem Notizbuch tritt neben sie. Die beiden schauen sich um, blicken hoch auf die riesigen Berge, die auch jetzt im Sommer schneebedeckte Spitzen tragen. Mächtig und erhaben sehen sie aus, aber auch einladend. Das Mädchen wüsste gerne, wie die Welt von dort oben aussieht. »Die Dolomiten«, sagt der Bub ehrfurchtsvoll.