8,99 €

Mehr erfahren.

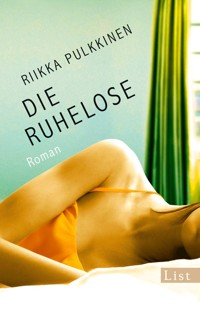

- Herausgeber: Ullstein Ebooks in Ullstein Buchverlage

- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane

- Sprache: Deutsch

"Die Ruhelose" ist Riikka Pulkkinens beeindruckender Debütroman, in dem sie die großen Fragen des Lebens nach Liebe und Tod stellt. Was soll Anja tun? Die renommierte Universitätsprofessorin steht vor einem Wendepunkt in ihrem Leben. Ihr Mann ist schwer an Alzheimer erkrankt. Vor Jahren bat er Anja um ein Versprechen: Sobald er sein Gedächtnis verloren hat, will er mit ihrer Hilfe sterben. Auch Anjas Nichte Marie kämpft um die Liebe. Die 16-jährige Schülerin ist eine gefährliche Beziehung mit ihrem Lehrer eingegangen, den sie so liebt, wie man nur beim ersten Mal lieben kann: bedingungslos, leidenschaftlich, destruktiv. Als sie begreift, dass ihre Liebe zu dem verheirateten Mann keine Zukunft hat, muss sie einen Weg finden, mit dem Schmerz zu leben. Zwei Frauen, zwei Generationen und die immer gleiche Frage: Wie weit gehen wir für die Liebe?

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Veröffentlichungsjahr: 2014

Ähnliche

Das Buch

Die renommierte Universitätsprofessorin Anja Aropalo fühlt sich hilflos. Ihr Mann ist schwer an Alzheimer erkrankt. Vor Jahren bat er sie um ein Versprechen: Sobald er sein Gedächtnis verloren hat, will er mit Anjas Hilfe sterben. Aber wie soll Anja es schaffen, den Wunsch ihres Mannes zu respektieren und selbst weiterzuleben?

Auch Anjas Nichte Marie befindet sich in einem verletzbaren Zustand. Die 16-jährige Schülerin ist zum ersten Mal verliebt. Doch die Beziehung zu ihrem Lehrer ist destruktiv. Marie spürt, dass der Mann ihr Schaden zufügt. Aber lossagen kann sie sich nicht von ihm. Ist ihr Leben jetzt wirklich schon vorbei?

KLUG, POETISCH UND TIEFGRÜNDIG: »Die Ruhelose« ist Riikka Pulkkinens bewegender Roman über das Glück zu lieben und die Freiheit zu sterben.

Die Autorin

Jahrgang 1980, ist eine der erfolgreichsten jungen Autorinnen Finnlands. Ihr Debüt »Die Ruhelose« gewann etliche Preise in Finnland, unter anderem den Literaturpreis der Buchhändler sowie den Preis für das meistverkaufte Debüt. Ihr zweiter Roman »Wahr« wurde für den wichtigsten finnischen Literaturpreis, den Finlandia-Preis, nominiert. Riikka Pulkkinen lebt in Helsinki.

Riikka Pulkkinen

DIE

RUHELOSE

Roman

Aus dem Finnischenvon Elina Kritzokat

List

Besuchen Sie uns im Internet:www.ullstein-buchverlage.de

Wir wählen unsere Bücher sorgfältig aus, lektorieren sie gründlich mit Autoren und Übersetzern und produzieren sie in bester Qualität.

Die Originalausgabe erschien 2006unter dem Titel Rajabeim Verlag Gummerus, Helsinki.

Die Übersetzung wurde gefördert von

Das Gedichtzitat aus Maries Bibliotheksbuch stammt aus Tomas Tranströmers Gedichtband Für Lebende und Tote. Aus dem Schwedischen von Hanns Grössel. Hanser Verlag, München 1993.

Das Zitat Julians über die Schönheit der Frau ist aus J. M. Coetzees Roman Schande. Aus dem Englischen von Reinhild Böhnke.S. Fischer Verlag, Frankfurt am Main 2000.

Die Übersetzung von Sophokles’ Antigone ist von Friedrich Hölderlin, 1804. Urheberrechtsfreie Online-Ausgabe.

ISBN: 978-3-8437-0931-6

© 2006 by Riikka Pulkkinen© der deutschsprachigen AusgabeUllstein Buchverlage GmbH, Berlin 2014First published in 2006 by Gummerus Publisherswith the Finnish title RajaUmschlaggestaltung: Geviert, Conny HeptingUmschlagmotiv: © Mohamad Itani / Trevillion Images

Alle Rechte vorbehalten. Unbefugte Nutzungen, wie etwa Vervielfältigung, Verbreitung, Speicherung oder Übertragung können zivil- oder strafrechtlich verfolgt werden.

E-Book: Pinkuin Satz und Datentechnik, Berlin

Meiner Mutter und meinem Vater, die mir lesen und schreiben beibrachten.

Meinen Schwestern Johanna und Marita. Danke, dass gerade ihr es wart, mit denen ich aufwachsen durfte.

Meiner Freundin Ilona, meiner kritischsten Leserin, die dieses Leben so mild und wild lebt wie sonst niemand.

AnjaDie Luft an dem Tag, an dem Anja Aropalo zu sterben beschloss, war süßlich und dicht wie Zuckerwatte. Es war August und noch heiß, auch die Nächte waren heiß, dunkel wie im Süden. Am Morgen war Anja mit dem klaren Gedanken aufgewacht, dass der Plan heute wahr werden sollte. Schluss mit Zauderei und Charakterschwäche. Heute war der richtige Tag.

Anja Aropalos Einsamkeit dauerte schon zwei Jahre. Sie spürte sie seit dem Weggehen ihres Mannes als schneidenden Schmerz in der Brust. Ihr ganzer Körper war verunreinigt von diesem Gefühl; die Sehnsucht äußerte sich als physischer Schmerz, als nicht genau lokalisierbares Reißen und fortwährendes Pochen. Weinen musste sie kaum, nur manchmal nachts, wenn sie sich auf die andere Seite drehte und in den leeren Raum neben sich griff. Das Schlimmste was das Pochen.

Anja kam vom Einkaufen zurück. Der morgendliche Gedanke war im Lauf des Nachmittags zum festen Beschluss gereift. Sie hatte in der Stadt die üblichen Dinge erledigt und war auf dem Heimweg noch im Supermarkt und in der Apotheke gewesen. Brot, Käse, Kaffeesahne, Fleisch fürs Abendessen. Und Aponal. Die Tabletten lagen ganz unten in der Tasche, neunzig Stück, säuberlich in Durchdrückstreifen. »Gegen Depressionen« stand auf dem Rezept.

An das Medikament zu kommen war überraschend einfach gewesen. Anja war in die Sprechstunde eines großen Gesundheitszentrums gegangen und hatte einem der Ärzte von ihrem Leben erzählt. Der hatte Antidepressiva vorgeschlagen, woraufhin sie leichthin bemerkte, ihr wäre ein Mittel der älteren Generation lieber, Aponal oder Saroten. »Von den neuen Medikamenten wird mir übel. Sie wissen schon, die Nebenwirkungen«, hatte sie hinzugefügt, noch immer leichthin. Ein kurzer, verständnisvoller Blickwechsel. Der Arzt verschrieb ihr eine Dreimonatspackung Aponal. »Schön, wenn Patienten so gut über sich selbst Bescheid wissen und verantwortlich handeln wie Sie«, sagte er, als sie sich bei der Verabschiedung die Hand gaben. Anja hatte seinen Blick gemieden und war sofort aus dem Zimmer gegangen, hinaus aus dem Gebäude, mit immer schnelleren Schritten, bis das Schamgefühl auf der von blühenden Kastanien gesäumten Straße nachließ.

Das war Anfang Juni gewesen; inzwischen war August. Irgendetwas hatte Anja abgehalten. Erst hatte der Flieder geblüht. Das musste sie erleben. Und in zwei Wochen gibt es einheimische Erdbeeren, hatte sie gedacht. Und dann: Wer will schon zur Erdbeerzeit sterben. Jetzt war die Luft schwerer geworden; der Herbst näherte sich mit Macht. Auf den Grünstreifen verschwendeten sich die Dahlien, deren leuchtende Köpfe fast zu schwer waren für die dünnen Stängel. Am Rande des Bewusstseins schwelte der Gedanke, dass alles nichtig war, in der glühenden Hitze aber wurde er auf eine flüchtige Anwandlung reduziert. Dies ist meine Wirklichkeit, dachte Anja. Dies werde ich zurücklassen: ein ganzes Leben lang einkaufen gehen und dann wieder zurück nach Hause. Es wird Herbst und Winter und Frühling und wieder Sommer, und der Alltag bleibt der gleiche, immer der gleiche.

Aber die Bäume. Die Birken mit ihren anmutigen weißen Stämmen und die Apfelbäume, die im Mai schmerzhaft schön geblüht hatten. Irgendwann hatte genau hier dichter Wald gestanden, nur ein Trampelpfad führte durchs Moos, später ein breiterer für Leiterwagen. Jetzt stand sie auf einer Schotterstraße, und von den alten Tannen waren nur noch wenige da, deren Wipfel jedoch ragten weit hinauf ins tiefblaue Gewölbe. Was ergab es für einen Sinn, dass der Mensch sich seinen Weg ebnete? Noch immer stand er inmitten von Bäumen! Doch er musste sich zwanghaft einen Weg erschaffen, obendrein Bedeutung, er musste umso mehr Sinn finden, je schneller das Leben ihm durch die Finger rann, und wenn er dann gerade bei sich angekommen war, wenn er gerade erfahren hatte, was das Leben ausmachte, musste er loslassen und erneut aufbrechen. Anja seufzte, blieb stehen und suchte in ihrer Einkaufstasche nach der Wasserflasche. Zu Hause muss ich endlich die Rosen gießen, dachte sie und hatte ein schlechtes Gewissen; die Blumen ließen in der Glut der Veranda schon die Köpfe sinken.

Anjas Nacken war heiß von der Sonne, in ihren Ohren sirrte es, sie fühlte sich unendlich erschöpft. Das Leben war voll von diesen beschwerlichen Momenten, in denen man sich wünschte, endlich zu Hause anzukommen, die Jalousien zu schließen und das geplante Essen zuzubereiten, es zu verzehren und dann auf die Nacht zu warten. Heute jedoch würde es keine Nacht mehr geben, nicht für Anja. Erst noch die Rosen gießen, dann kochen, dachte sie. Und dann die Medikamente.

An der Wohnungstür schlug ihr eine staubig-stickige Luft entgegen. Die Zimmerpflanzen darbten in der Sonne. Anja öffnete schnell die Tür vom Wohnzimmer zur Veranda. Draußen stand die Hitze als schwüle Mauer hinter den leuchtenden Geranien. Es war vollkommen still. Die Wanduhr tickte kaum hörbar, jede Sekunde dehnte sich kreisförmig aus. Anja wischte sich den Schweiß von der Stirn. Die Rosen. Sie holte die Gießkanne aus dem Schrank und ging zurück auf die Veranda. Drehte den Bewässerungshahn auf. Nur langsam arbeitete sich das Wasser durch den Schlauch, floss schließlich wie eine kleine Dusche in die Kanne und glitzerte dabei in der Sonne. Die Rosen schienen vor Erleichterung aufzuatmen, das Wasser tröpfelte in kleinen Tränen von ihren samtigen Blütenblättern. In einer Blüte summte eine vom Nektar des Sommers dick und tollpatschig gewordene Biene, wie in Trance.

Die Gummistiefel ihres Mannes standen noch an ihrem alten Platz in der Ecke der Veranda. Anja stieg hinein. Die grauen, vom vielen Feuchtwerden leicht verfilzten Wollsocken darin hatten die Form seiner Füße bewahrt. Im Winter hatte er sie jeden Morgen angezogen und in Gummistiefeln, auf dem Weg zum Zeitungholen, den Schnee vom Gartenweg gefegt.

Anja trat auf den Rasen, die Halme bogen sich unter den Stiefeln. Auf diese Weise nehme ich Raum ein und hinterlasse Spuren. Dies ist mein Körper, dies sind seine Grenzen und sein Maß. Anja ging zum Gemüsebeet hinüber und begutachtete die Kohlköpfe. Die Erde war von der Sonne ausgeblichen und rissig.

Sie holte den Sprenger und stellte ihn im Beet neben den Mohrrüben auf. Auch der Salat und die Zuckerschoten brauchten dringend Wasser. Anja spritzte einen Eimer sauber, der am Beetrand lag, und legte ein paar Zucchini und Mohrrüben hinein; aus den Zuckerschoten und den Radieschen würde sie Salat machen. Die Rucolablätter sahen schlaff aus, aber sie nahm trotzdem ein paar mit. Und natürlich Zwiebeln.

Im ersten Stock, vor dem Schlafzimmerspiegel, zog sie sich aus. Für eine Dreiundfünfzigjährige war sie noch immer schlank. Ihre Beine waren straff und glatt, der Bauch fest. Die Brüste saßen tiefer als früher, hingen ein wenig, aber sie waren auch heute noch schön. Am liebsten mochte Anja ihren Hals und die Schlüsselbeine. Deren gerade Kantigkeit hatten ihr früher etwas Jungenhaftes, Starkes verliehen. Das Jungenhafte war verschwunden, aber das Starke war auch jetzt noch da, die geöffnete Stellung der Schultern. Die Falten in ihrem Gesicht pflegte sie wie geliebte Wesen. Sie bildeten ein zweites Gesicht, geformt von der Erfahrung, und Anja empfand tiefe Zärtlichkeit für ihre Falten.

Sie betrachtete ihre gebräunten Arme und die blassen Streifen auf den Schultern, da, wo das Top die Haut vor der Sonne geschützt hatte. Die Arme und der Hals hatten einen kupfernen Braunton, ihre Brust dagegen war weiß. Der Spiegel gab noch eine andere Linie wieder, ließ im Bild der Frau im mittleren Alter ein anderes aufscheinen, eine von den Jahren vergessene Gestalt, die sich dennoch klar hinter dem heutigen Bild abzeichnete. Die Rundung ihrer Hüfte war heute weniger ausgeprägt als damals, die feine Behaarung auf ihrer Haut war nicht mehr ganz so flaumig. Ihr Gesicht besaß einen tieferen Ausdruck, in ihrer Haut war das Wissen über die Beschaffenheit der Wirklichkeit gespeichert. Aber diese Frau war noch immer dieselbe, in die ihr Mann sich vor vielen Jahren verliebt hatte, der Knochenbau trug nach wie vor die Konturen des jungen Mädchens in sich, an die sich ihr Mann tatsächlich noch erinnerte. Auch, als er alles andere bereits vergessen hatte.

Wie hatte es angefangen? Das Vergessen. Wann hatte sie die Veränderung zum ersten Mal bemerkt? Es hatte so viele Sommer wie diesen gegeben, so viele gemeinsame Herbstabende und winterliche Frosttage, Frühlingsanfänge mit rosa Sonnenaufgängen, so viele Schneeschmelzen und gemeinsame Spaziergänge im erwachenden Wald. Und dann eine Ahnung, irgendetwas stimmte nicht. Hatte ihr Mann sich anders benommen oder anders gesprochen als sonst, oder hatte sich einfach seine Ausstrahlung verändert? Schon bald war die Vorahnung zur Gewissheit, zur banalen Unausweichlichkeit geworden: Es gab keine Rückkehr mehr zu dem, was so vertraut und lieb gewesen war.

Anja wusch sich die Füße und zog das weiße Hochsommerkleid über. Sie band sich die Haare mit einem Gummi zusammen und ging nach unten in die Küche. Der erste Luftzug des Tages blähte die dünnen Gardinen, die Sekunden dehnten sich nach innen aus, tickten dennoch unaufhaltsam voran. Sie öffnete die Aponal-Schachtel und legte die Streifen mit den Tabletten nebeneinander auf den Tisch. Ging zur Spüle hinüber und betrachtete die Tabletten von dort aus. Die Tabletten sahen zurück, mit nacktem, gleichgültigem Blick.

Anja schnitt Zwiebeln klein, während das Öl in der Pfanne heiß wurde. Im Geruch anbratender Zwiebeln lag ein tiefer Frieden. Sie musste an einen Zustand aus der Kindheit denken, eine ruhige Wonne, die sich in ihrem Körper ausgebreitet hatte, als das ewige Warten endlich zu Ende ging: Ihre Mutter war von der Arbeit nach Hause gekommen und sie machten zusammen Abendessen; ihr Vater käme auch bald, und der Zwiebelgeruch aus der Bratpfanne erfüllte die Küche. Anja erinnerte sich an den groben Rockstoff ihrer Mutter und die schwarze Gusseisenpfanne, an die Rufe spielender Kinder von draußen. Auch ihre Schwester war unten im Garten dabei; Anja hatte diesen feierlichen Moment mit ihrer Mutter ganz für sich allein.

Sie gab kleingeschnittene Paprika und Tomate zu den Zwiebeln und eine große Zucchini. Das Fleisch teilte sie in mundgerechte Stücke und bräunte es in einer zweiten Pfanne in Butter an. Zusammen mit jungen Mohrrüben, ganzen Zwiebeln und frischen Kräutern von der Fensterbank legte sie es in eine Ofenform. Die Kartoffeln kochten bereits leise vor sich hin.

Anja ging in den Keller und holte eine Flasche Weißwein. Zum Fleisch hätte roter besser gepasst, aber bei dieser Wärme machte allein der Gedanke an Rotwein müde. Sie goss sich ein Glas ein. Die Flasche lag kühl in der Hand, der Wein perlte zart an der Glaswand und schmeckte eine Idee säuerlich. Der Geschmack erinnerte sie an den ersten gemeinsamen Mai mit ihrem Mann. Sie studierte im ersten Semester an der Universität. Er dagegen war schon im dritten Jahr, war älter, und Anja empfand eine merkwürdige Dankbarkeit für sein Interesse. Der Monat war, seit den Feiern zum ersten Mai, unwirklich warm gewesen. Und dann vertiefte sich der Frühling in der Monatsmitte während einer einzigen Nacht zum Sommer. Sie waren bis in die Morgenstunden unterwegs gewesen, warteten in der Frühe auf den Sonnenaufgang, als plötzlich ein warmer Regen niederging und er sie unter einen Apfelbaum zog und küsste. Der Kuss schmeckte nach Wein, etwas herb, leicht zitronig und ein bisschen wie Tannennadeln – und nach einem Glücksversprechen, dem schon da, unter den Apfelblüten, eine leise, aber klare Note von Trauer beigemengt war. Damals hatte Anja diese Ahnung als Angst ausgelegt; heute wusste sie, was es war: ein stilles Wissen, dass das Glück am intensivsten in seiner Möglichkeitsform blüht, dann, wenn alles zum Greifen nahe ist und es noch keine Versprechen gibt. Denn wenn man die Hand nach dem Glück ausstreckt und es zu greifen wagt, kommt unausweichlich auch das Bewusstsein seiner Vergänglichkeit auf.

Anja holte Stift und Papier aus der Schublade und setzte sich an den Tisch. Ohne Abschiedsbrief, das ginge nicht. Zumindest für ihre Schwester Marita. Und noch einen, für deren Tochter. Anja schrieb probeweise drauflos. Gründe zu nennen fand sie überflüssig. »Im Kühlschrank ist Rindertopf mit Rosmarin. Bitte esst ihn, nicht wegwerfen. Tut mir leid, dass ich nicht alles geschafft habe. Nimm von meinen Sachen und Möbeln, was Du magst. Der Rest geht an die Heilsarmee. Das Geld von meinem Konto bitte auf das Pflege-Konto meines Mannes überweisen.« Anja las sich die Nachricht durch. Sie klang herzlos. Aber anders ausdrücken konnte sie es nicht.

Ihrer Nichte Marie wollte sie gern etwas Richtiges mit auf den Weg geben. Ein Lebensmotto. Sie blätterte in ihrem zerfledderten Notizbuch. Nichts Passendes. »Verzeih mir«, schrieb sie einfach, nach einem Moment des Nachdenkens.

Als sie gegessen und zwei Gläser Wein getrunken hatte, drückte Anja die Tabletten aus der Packung. Sie beschloss, noch ein drittes Glas zu trinken. Dann legte sie die Tabletten zu Buchstaben: APONAL. ELEND. Wenn man in der Mitte des D noch quer eine Trennlinie einfügte und die Buchstaben in eine andere Reihenfolge legte, wurde daraus LEBEN. Das nächste Wort war LAST.

Als Erstes aß sie den Querbalken im A. Sie drehte den restlichen Buchstaben um. Jetzt stand dort LUST. O nein. Eine Lust war diese Angelegenheit ganz gewiss nicht. Anja aß das Wort auf. Danach konnte sie genauso gut die restlichen Tabletten einnehmen. Sie wischte sie vom Tisch in die hohle Hand und stopfte sie alle auf einmal in den Mund. Spülte sie mit Weißwein hinunter.

Wer würde sie überhaupt vermissen? Wenn ihrer Schwester nichts auffiele, würde man ihr Fehlen erst in ein paar Wochen an der Universität bemerken, wenn sie nicht kam, um ihre Sprechstunde abzuhalten.

Anja überlegte, wie man sie finden sollte. Oben im Bett vielleicht? Angekleidet oder im Nachthemd? Unter der Bettdecke oder auf der Tagesdecke? Wenn sie sich jedoch oben im ersten Stock hinlegte, könnte es sein, dass man sie nicht so schnell entdeckte. Ist für ein paar Tage weggefahren, könnte man denken, wenn man unten zum Fenster hineinschaute. Womöglich fände man sie erst, wenn sie bereits anfing zu müffeln. Anja malte sich die Schlagzeile im Abendblatt aus: Mumie lag wochenlang im Schlafzimmer. Nein. Also nicht im Bett. Ihr kam kurz der Gedanke, dass sie die Abschiedsbriefe am Fenster aufhängen und mit einem Pfeil versehen könnte, der nach oben zeigte. Die Vorstellung von einer Schnitzeljagd zu ihrer Leiche amüsierte sie. Dann könnte sie über ihrem Kopfende noch einen weiteren Zettel aufhängen, mit einem Pfeil nach oben: In den Himmel aufgestiegen.

Anja musste lachen, erschrak aber gleich darüber, wie grotesk dieser Laut im leeren, stillen Haus klang. An diesem Moment war nichts Komisches. Es ging schließlich ans Sterben.

Sie stellte fest, dass sie ein wenig angetrunken war. Das fühlte sich unpassend an. Anscheinend war dies gar kein so pietätvoller Moment, wie sie es sich ausgemalt hatte. Doch warum den Tod nicht mit einem kleinen Schwips empfangen? Schaden konnte das nicht.

Anja legte sich auf den Küchenfußboden. Sie schmiegte ihre Wange auf den gelben Streifen des Flickenteppichs und spürte leichten Schwindel. Vom Magen her stieg Übelkeit auf. Anja schloss die Augen und ließ sich davondriften, immer weiter fort aus der Zone des Bewusstseins, bis an dessen Grenze und darüber hinaus, in die Wiege eines dichten Waldes.

Um sie herum wuchs üppiger Farn. Die Grüntöne leuchteten, waren unwirklich durchdringend. Anja ging tiefer ins kühle Waldgewölbe. Einzelne Sonnenstrahlen wurden durch das löchrige Dach verschränkter Zweige gesiebt. Unter dem Farn verströmte die Erde eine dichte, süßliche Feuchtigkeit.

Zauberwald.

Anja sah sich und ihre Schwester, sie waren klein, hatten geflochtene Zöpfe, liefen, ohne sich umzudrehen, den Waldweg entlang. Um sie strahlte die Weite des Juni, über den Tannenspitzen flog ein Vogel. Dann verengte sich der Wald, und unversehens glitt Anja aus dessen Wiege zurück in die Übelkeit, auf den Küchenfußboden, den gelben Teppichstreifen, auf dem ihr Kopf lag. Sie riss die Augen auf und spürte den waffelartigen Abdruck des Teppichs auf ihrer Wange. Unter ihr lag Speichel. Die Übelkeit wogte fordernd, schon dicht hinter ihrem Kehlkopf.

Anja atmete tief ein.

Es half nichts.

Sie stand auf.

Das Gefühl im Magen war jetzt wirklich schlimm. Ein Brodeln wie kurz vor dem Übergeben. Und im nächsten Moment stürmte sie schon auf die Toilette und erreichte die Schüssel gerade noch rechtzeitig. Sie würgte alles raus: das Rosmarinfleisch, den Weißwein und die Aponal-Tabletten, die sich noch nicht aufgelöst hatten. Zwischen den Schüben schöpfte sie Atem. In ihre Nase stieg Erbrochenes. Ihre Augen tränten. Heulend stand sie wieder auf und drückte die Spülung. Von den Kacheln hallte ihr Schluchzen als derbes Röcheln wider. Anja ließ sich auf den Boden neben die Klobürste sinken. Die Tränen liefen ungebremst, ihr Mund schmeckte nach nassem Salz und Kotze.

Irgendwann stand sie auf und spülte sich den Mund aus. Ich habe mich ewig nicht mehr übergeben, dachte sie. Das letzte Mal vor achtzehn Jahren. Damals hatte sie gedacht, sie wäre schwanger. Aber dann war es nur eine Lebensmittelvergiftung gewesen; sie hatten nie Kinder bekommen.

Anja ging wieder in die Küche. Der Essensgeruch ekelte sie. Schwindel. Sie setzte sich auf den Boden. Nur kurz den Kopf ablegen, dachte sie, sank neben den Speichelfleck und schloss die Augen.

Sie erwachte vom Rasenmähen des Nachbarn. Ihr Kopf war schwer. Der Mund klebrig. Anja setzte sich erst vorsichtig hin, stand dann auf, mit wackligen Beinen. Sie ließ den Wasserhahn laufen, bis das Wasser kalt war, und trank vier Gläser. In den Schläfen pochte es, noch immer war ihr flau. Anja horchte in sich hinein: Ihr Befinden war unter Kontrolle.

Auf dem Tisch lagen die Tablettenstreifen. Sie räumte sie nicht weg. Es wäre eine Vernichtung von Beweismitteln gewesen. Aus irgendeinem Grund schien es wichtig, sie aufzubewahren, als Beleg dafür, dass sie versucht hatte zu sterben. Wenn auch nur als Beleg für sie selbst. Doch heute würde sie nicht mehr sterben. Auf einmal durchströmte sie eine leise Zärtlichkeit für ihren zappelnden Lebenswillen. Heute würde sie es nicht noch einmal versuchen. Der Tod musste in die Zukunft verschoben werden. Und statt ihn neu zu planen, musste Anja erst einmal ihren Mann besuchen.

Der Nachmittag ging in den Abend über, und Wolken brauten sich am Himmel zusammen, wie oft bei Hitze. Warme Luft stieg auf und machte Raum für heftige Windstöße. Als Anja die Haustür schloss, schien eine schrägstehende Sonne noch immer warm, doch als sie an der Bushaltestelle ankam, war der Himmel bereits von einem bedrohlichen Graphitgrau. Nur ein kleiner Leuchtkegel drang noch durch die Wolkendecke, entfernte sich aber immer weiter. Auch die Wärme entfernte sich, wurde von Regentropfen vertrieben. Ein einzelner Laubsänger zwitscherte irgendwo. Angesichts der Färbung des Himmels hatte sein helles Lied etwas Warnendes.

Auf der Busfahrt regnete es schon in Strömen. Immer war es dieselbe Fahrt: raus aus dem Wohngebiet mit den Einfamilienhäusern, Beschleunigung auf der Autobahn. Nach der Hälfte der Wegstrecke der übliche Widerwille, beinahe Angst. Ich will nicht. Sie musste sich gut zureden und die schlechten Gedanken verscheuchen. Musste sich sagen: Du brauchst einfach nur hinzugehen. An der Haltestelle, von der aus es am kürzesten war zur Innenstadt, überkam sie wie immer der Drang auszusteigen, mit der Straßenbahn in den Park Kaivopuisto zu fahren, am Kiosk ein Eis zu kaufen und spazieren zu gehen, alles zu vergessen.

Das erste klare Anzeichen der Krankheit kam unerwartet – an dem Tag, als ihr Mann mitten in seiner Arbeitszeit aus dem Büro nach Hause fuhr. Anja hatte in ihrem Zimmer gearbeitet, als er reinkam und zehn Packungen Erdbeereis vom Supermarkt mitbrachte. Sie erinnerte sich an seinen Blick, eine irritierte Achtsamkeit, hinter der Angst aufschien. Mit den Packungen im Arm stand er auf dem Flur, schmelzendes Eis tropfte auf seine Schuhe. Sie erinnerte sich, wie sie zuerst gedacht hatte, dass er sich einen Scherz erlaubte. Doch dann fragte sie »Warum?«, warum hatte er so viele Packungen gekauft, und er antwortete, dass er sich nicht entsinnen könne, beim besten Willen nicht.

»Was passiert nur mit mir?«, hatte er gefragt, und Anja hatte nichts erwidern können, war nur zu ihm hingegangen und hatte ihn umarmt. Den anderen berühren, der einzige Weg, Anteil an seinen Schmerzen und Ängsten zu nehmen, der einzige, wenn auch ein ungenügender.

Der Bus bog in die schmale Straße ein, und Anja stieg aus. Der Schauer war vorüber, die Sonne schob ihre hellen Strahlen wieder zwischen den Wolken hervor. Der niedrige weiße Ziegelbau sah stets gleich aus. Und auch drinnen schauten die Menschen sie auf die immer gleiche Weise an, mit dem immer gleichen Gesichtsausdruck. Verlorene Erinnerungen, vergessenes Leben. Der unausweichliche Asphaltweg, gerade noch heiß und sonnenbeschienen, jetzt dampfend vom Regenguss. Pfützen, ein paar Regenwürmer und Rosensträucher links und rechts. Der betäubende Schwall dichter, feuchter Luft nach dem Regen. Im Herbst dann leuchtende Blätter auf dem Asphalt, später die krisselige Eisschicht des Frostes und endlich der weiche Sündenerlass des Schnees. Und drinnen im Pflegeheim immer dieselben Gesichter, das Vergessen und der säuerliche Geruch nach Fleischbrühe, Aprikosenkaltschale und donnerstags nach Erbsensuppe.

Anja öffnete die Tür. Ihre Schritte auf dem Boden des Foyers hallten von den weißen Wänden wider. Und erneut die nickenden Farnpflanzen, gegenüber an der Wand vor den Fenstern.

Irgendwann musste sie sich den Ernst der Lage eingestehen. Ihr Mann erinnerte sich nicht mehr. Einmal wurde er auf einer Feier gefragt, wie lange sie verheiratet seien; er wusste es nicht. Wenig später konnte er keinen Kaffee mehr kochen. Ein angehaltenes Filmbild: Ihr Mann faltet hilflos den Filter klein, während sie an der Küchentür steht, ihn am Eingang zum Tunnel des Vergessens beobachtet.

Und da brach gewaltsam die Erkenntnis durch.

Nach und nach benötigten Alltagsdinge wie Zähneputzen, Zeitunglesen und Schuheschnüren viel mehr Zeit, alles wurde schwieriger. Ihre Zeit verlangsamte sich, und er wurde krankheitsbedingt vom Architekturbüro beurlaubt. Ihre gemeinsamen Erinnerungen, die, die auch er noch teilte, wurden immer wichtiger und bedeutsamer. Sie erzählten sie einander; Anja sagte ihm ihre Erinnerungen, und er steuerte seine dazu bei: Gerüche, ihre lockigen Haare aus den jungen Jahren, die Rundungen ihrer Hüften. Welche Bedeutung hatte es schon, dass ihr Mann sich nicht mehr an seine Arbeit erinnerte, an das, was einmal seine Berufung gewesen war, wenn er sich wenigstens noch an ihre Hüften und bestimmte Gerüche erinnerte. Und als ihr Mann schon seinen eigenen Körper vergessen hatte, erinnerte er sich immerhin noch an die Farbe des Himmels in einer Jahre zurückliegenden Sommernacht, und den hauchfeinen Flaum auf der Wange seiner Liebsten. Unser Selbst basiert auf Erinnerung. Für die Identität ist sie wichtiger als der Körper.

Mein Körper kann siechen und verfallen, dachte Anja, er kann sich gegen sich selbst richten und vergehen, doch die Erinnerung lebt noch, sie lebt, selbst wenn der Körper nicht mehr dem Willen gehorcht. Und irgendwann verschwindet auch die Erinnerung oder geht über auf die Menschen, die noch da sind.

Anja schritt den mit Linoleum ausgelegten Flur entlang zum Aufenthaltsraum, grüßte im Vorbeigehen den Pfleger. Im Zimmer fiel das Licht grell durch die Jalousien, bildete ein deutliches Streifenmuster an der Wand. Ihr Mann saß am Fenster und öffnete gerade den Mund, die Pflegerin fütterte ihn.

»Hallo«, sagte diese freundlich.

Hieß sie Annika oder Annina? Anja wusste es jedes Mal aufs Neue nicht.

»Möchten Sie ihn weiterfüttern? Er hat heute einen guten Tag, es schmeckt ihm«, sagte Annika oder Annina.

Anja nickte und trat näher. Zärtlichkeit durchflutete ihren Körper und ließ ihre Schultern erbeben. Sie legte ihre Finger auf die warme Hand ihres Mannes und drückte sie sanft. Seine Hand war weiß und zittrig.

»Ich bin’s nur, Anja. Ich bin’s.«

»Jaja, Anja. Nur Anja«, sagte er mit rauer Stimme.

Sein Blick geisterte umher, suchte den ihren, irrte daran vorbei. Schließlich sah er ihr doch in die Augen, und Anja nahm diesen quälenden, ihr wohlbekannten Ausdruck wahr; als befände ihr Mann sich in einem Traum, aus dem er gleich erwachen würde, wenn sie nur die richtigen Worte fände. Die richtige Pforte zurück in die Erinnerung, schon würde alles sich wieder öffnen. Doch nein. Ihr Mann sperrte den Mund auf wie ein Vogeljunges und starrte auf den Teller, auf dem noch ein Rest Frikassee lag. Anja nahm den Löffel und fütterte ihn. Er kaute und schluckte, atmete dabei schwer durch die Nase. Anja reichte ihm Saft aus der Schnabeltasse.

»Guck mal, ein Eichhörnchen«, sagte er und zeigte auf den Baum hinter der Jalousie.

Das Eichhörnchen saß auf einem Tannenzweig, hielt wie in Gebetsposition einen Zapfen und nagte daran.

»Tatsächlich«, sagte Anja, »ein Eichhörnchen.«

»Und ein Pferd. Hopst in den Baumwipfeln«, sagte er und schaute hoch.

»Soso, ein Pferd, na gut«, sagte Anja und wischte Saft von seinen Lippen.

»Danke«, sagte er und sah ihr in die Augen, durch sie hindurch, vorbei. Sein Gesicht war wie eine Maske, die über die eigentlichen, vertrauten Züge gestülpt war. Kein Anzeichen von Leid mehr, kein Schatten mehr, der Anja vor zwei Jahren noch zum Weinen gebracht hatte, als er nur tagsüber im Heim war und nachts neben ihr schlief. Keine um sich greifende Panik mehr, die in seinem Blick glomm, als er sich auf ihre Betthälfte rüberbeugte und ihr eine Verantwortung auftrug, zu groß, als dass jemand sie für seine Liebsten schultern kann.

Das glasklare Wissen, die Hellsichtigkeit des nächtlichen Augenblicks und die unmissverständlichen Worte: »Ich halte das nicht bis zum Ende durch. Hilf mir.« Diese Bitte meinte nicht irgendeine Form von Hilfe, sondern die allerschwerste. Die, die verboten war.

Heute sah sie den Abgrund der Panik in seinem Blick nicht mehr. Da war nur noch der andere Blick: freundlich, leicht zögerlich, ratlos. Mit zitternder Hand tätschelte er Anjas Arm.

»Wen haben wir denn da? Du bist ja ein nettes Mädel«, sagte er.

Anja strich über sein schütteres Haar.

»Ich bin’s doch, Anja«, sagte sie, »Anja.«

»Jaja, Anja. Anja, ja«, wiederholte er.

Auf dem Heimweg lehnte sie sich an das kühle Busfenster, gegen das der Regen fiel. Die Tropfen verwehten im Fahrtwind zu feuchten Pfaden, wechselten die Richtung und verbanden sich zu zufälligen Rinnsalen. Eine willkürliche Kunstform – das Fließen von Wasser, seine offensichtliche Zweckfreiheit, die einer nebulösen Logik zu folgen schien.

Wen haben wir denn da? Du bist ja ein nettes Mädel. Seine Worte hallten in ihrem Kopf wider, diese heisere Schüchternheit in der Stimme, Kind und Greis zugleich. Das also hatte ihr Mann zu ihr gesagt. Du bist ja ein nettes Mädel. Ein nettes Mädel.

Zu Hause lagen die Aponal-Streifen nach wie vor auf dem Tisch. Anja blieb an der Küchentür stehen, sah zu, wie die sinkende Sonne hinter den Gartenbäumen verschwand. Erst war der Gedanke brüchig, lag noch einen Moment im Schatten anderer Gedanken, wurde dann aber stärker: Sie kam um seinen Wunsch nicht herum. Es gab keine leichten Worte, keine halben Begegnungen. Die Bedeutung war umfassend und die Verantwortung unumstößlich. Es gibt keinen Weg, die Verantwortung und das gegenseitige Vertrauen in etwas Leichtes und Sorgloses zu verwandeln, etwas Müheloses.

Anja musste es sich eingestehen: Sie konnte noch nicht sterben. Nicht jetzt. Erst musste ein anderer sterben, einer, der sie um etwas gebeten hatte. Unter dem Gewicht dieser Bitte wurde ihr eigenes Schicksal so leicht wie ein Lachen.

MarieManchmal, eigentlich sogar ziemlich oft, denkt Marie an den Tod. An den Tod zu denken ist ein Spiel. Marie spielt das Todesspiel an allen möglichen Orten; meist, wenn ihr langweilig ist, im Bus, in der Straßenbahn, im Geschichtsunterricht, in der Kassenschlange, wenn sie Lipgloss und Erdbeerjoghurt kauft. Das Spiel verläuft in der immer gleichen Abfolge.

Als Erstes stellt Marie sich die Art und Weise vor. Es gibt mehrere Varianten.

Vielleicht wird sie überfahren. Ganz plötzlich, an einem beliebigen Dienstag, kommt ein Autofahrer auf sie zu, beschleunigt wie aus einer Geistesverwirrung heraus und fährt sie an. Marie fliegt. Ihr Weg durch die Luft ist ein schöner Bogen, in Zeitlupe fast ein Tanz: Ihre Füße bewegen sich wie die einer Ballerina, fließend und doch kontrolliert, ihre Hände malen dazu seltsam schmückende Figuren. Dann der dröhnende Aufprall; Marie wird zu einem formlosen Haufen, Menschenmatsch. Passanten bleiben stehen, schockiert, rufen den Krankenwagen, obwohl sie wissen, dass es zu spät ist. »So jung«, ruft jemand, »Und so schön«, jemand anders. »Wie tragisch«, vervollständigt eine dritte Stimme den Chor. Marie hört diese Worte nicht mehr. Ihre Augen stehen zwar offen, sehen jedoch nichts mehr, werden nie wieder die Welt schauen. In ihnen spiegeln sich nur noch die ziehenden Wolken am blauen Himmel.

Vielleicht legt sie den Tag aber auch selber fest, stirbt durch eigene Hand, bringt sich um, macht ihrem Leben ein Ende. Vielleicht schneidet sie sich die Pulsadern auf und sieht das Blut in süßen Rinnsalen in den Badezimmerabfluss strömen. Oder sie springt irgendwo hinunter, öffnet dabei die Arme wie Flügel und fliegt. Von einem Dach? Von einem Baum? Einem Felsen? Egal. Wichtig ist nur das Resultat: Marie gibt es nicht mehr.

Der erregendste Gedanke ist natürlich der an eine heimtückische Krankheit. Sonderbare Symptome, Schwindelanfälle, Atemnot und schließlich die verhängnisvolle Diagnose. Marie siecht dahin, leidet, kann nicht mehr gehen, liegt im Kreis ihrer Familie und Freunde auf einem weißen Laken, umgeben von ohnmächtigen Schluchzern, bis sie zum letzten Mal ein- und ausatmet und mit zittriger Stimme ihren letzten Satz sagt. Marie übt diesen Satz ab und zu vor dem Spiegel. Das Leben ist schön, sagt sie vielleicht. Ich habe das Leben sehr geliebt. Ich habe euch alle geliebt. Ich trage euch alle in meinem Herzen, bis in die Ewigkeit. Solche Sätze übt Marie. Sie steht vor dem Spiegel und atmet stockend, bringt ihre Augen zum Tränen, ihre Finger zum Zittern. Sie denkt an ihre Mutter und ihren Vater, an ihre ganze Familie. Alle weinen. Marie atmet mühsam, bekommt gerade noch ihren letzten Satz hervor, ehe ihre Lunge aufgibt und sie eine heilige, ewige Jugendliche wird, unberührt und schöner als das Leben.

Dann folgt natürlich die Beerdigung. Marie stellt sich vor, wie sie in einem weißen Sarg liegt, erstarrt in zarter Schönheit. Die Gäste sagen Gedichte auf und können vor Trauer nichts von den Sahne-Zitronentörtchen essen, die zum Kaffee serviert werden. Vielleicht spricht der Pastor, der Marie konfirmiert hat, ein Gebet, und die älteren Jugendlichen aus der Gemeinde singen zur Gitarre ein Lied. Marie selbst schweigt, liegt mit einem ewigen Lächeln auf den Lippen in ihrem Sarg.

Der Gedanke an die Beerdigung befriedigt Marie nicht so sehr wie der an den Tod. Trotzdem spielt sie auch damit herum, stellt sich vor, wie der Sarg in die Erde gelassen wird, denkt an die Reden, die Blumen – einzelne rote Rosen, die noch vor der Erde auf den Sarg geworfen werden – und die verweinten Gesichter. Dann ist der Reiz erschöpft. Manchmal fängt sie an dieser Stelle wieder von vorn an – der Autounfall, der Sprung, die Krankheit –, manchmal geht sie aber auch zur Todesanzeige und den Reaktionen der Leute über.

An den Tod zu denken ist ein Spiel. Natürlich will Marie nicht wirklich sterben. Oder nicht nur, denn noch mehr als sterben will sie leben. Trotzdem will sie die irritierende Idee des Todes nicht aus ihrem Denken ausschließen, die Vorstellung der eigenen Nicht-Existenz, die unbegreiflich bleibt. Es ist möglich, dass es Marie bald nicht mehr gibt. In einem Monat, in einem Jahr, nächste Woche. Möglich ist es. Das ist Maries heimlicher Gedanke, ihr ureigenster Gedanke. Er bereitet ihr Freude.

Ihr Alter: sechzehn, ihr Name: alltäglich, ein schlichtes, zweisilbiges Marie. Der Name eines braven Mädchens. Eine Marie wird kaum etwas Besonderes oder Großartiges mit ihrem Leben anstellen, wird nicht von zu Hause abhauen, keine Straßenkünstlerin werden, keine Kinder aus einem brennenden Haus retten und auch keine Heilmethode für eine bedrohliche Krankheit finden. Nein. Eine Marie malt in der Vorschule den Anweisungen gemäß Blumen in ihr Heft, genau in die Mitte der Seite und so, dass die Blütenblätter symmetrisch vom Zentrum abstrahlen. Eine Marie isst ihr Hühnerfrikassee auf, auch wenn ihr übel wird. Eine Marie macht alles so, wie es sich gehört: Sie geht zur Grundschule, zum Gymnasium, auf die Oberstufe, macht Abitur, wird Zahnärztin oder Erzieherin oder Optikerin, heiratet, kümmert sich um ihre Kinder, kommt von der Arbeit nach Hause, kocht Essen und schläft nach den Abendnachrichten im Schummerlicht des Schlafzimmers mit ihrem Ehemann.

Aber noch ist das Mädchen mit diesem Namen, ist diese Marie, dieses Ich erst sechzehn Jahre alt.

Marie geht seit ein paar Wochen auf die Oberstufe. Marie hat kleine Knospenbrüste und einen Hintern, der möglicherweise die Tendenz zum Breiterwerden hat. Das muss sie im Auge behalten. Auch alles andere muss sie im Auge behalten, muss jeden Moment wachsam bleiben, ihre Gedanken und Gefühle kontrollieren. Marie hat Zweien in Mathe und Biologie und auch überall sonst, nur in Literatur hat sie eine glatte Eins.

Marie hat Angst zu stinken. Marie ist sich sogar absolut sicher, dass sie stinkt, und leider lässt der Gestank sich nicht wegwaschen. Marie schrubbt ihre Haut unter der Dusche ab, reibt mit dem groben Schwamm, sogar mit einer Wurzelbürste, als würde sie einen Teppich scheuern. Aber der Geruch bleibt. Um ihn zu überdecken, cremt Marie sich mit Aloe-vera-Milch ein. Hilft es vielleicht, wenn sie sich ein Hemd aus dickem Stoff drüberzieht? Nein, die Milch klebt auf der Haut und das Hemd an der Milch, und der Geruch ist überall.

Marie lebt mit ihrem Vater und ihrer Mutter in einem großen Haus am westlichen Stadtrand. In jedem Frühling, Sommer, Herbst, Winter dieselben schmalen Birken mit ihren zierlichen Armen, die den gepflasterten Weg ins öde Innenleben der steinernen Wände säumen, ins Wohnzimmer mit den schweren, Sicherheit ausstrahlenden Gardinen vor bogenförmigen Sprossenfenstern, in die Küche, wo alles ist, wie es sein soll, Leberwurst im Kühlschrank und Butter und Milch, Frühstücksflocken im Regal und ein Roggenlaib in der Brotkiste. Morgens um halb sieben steht Marie auf, lernt noch für den Vokabeltest, isst dabei ein Käsebrot und trinkt Kakao, zieht sich an, kämmt sich die Haare, schließt die schwere Haustür hinter sich, die immer mit dem gleichen Geräusch ins Schloss fällt, geht zweihundertdreiundsechzig Schritte zur Straßenbahnhaltestelle und fährt ins Zentrum. Sie steigt aus, wartet, bis es Grün wird, geht in der herben Morgenluft auf das hellbraune Schulgebäude zu, der Weg führt sanft abwärts, und in ihren Ohren rauscht es, Marie hört die alltäglichen morgendlichen Gesprächsfetzen der entgegenkommenden Leute.

Marie überquert die Straße, ohne nach links zu schauen, sie schaut immer nur nach rechts. Der Blick nach links, die sich nach links erstreckende Straßenhälfte soll eine Möglichkeit bleiben, eine Pforte in die Nicht-Existenz, ins Leere. Nur noch ein kleines Stück beschatteter Weg – die Kälte des Morgens greift mit starren Fingern nach Maries Nacken –, dann öffnet sie die Tür. In der Aula der Geruch, der ihr zwar heute noch etwas fremd erscheint, ihr, wie sie weiß, aber vertraut werden wird in den Jahren, die jetzt vor ihr liegen. Der Geruch nach Alltag und archivierten Hörverstehen-Tests.

Marie denkt, dass noch nichts in ihrem Leben volles Gewicht hat. Noch ist alles leer. Noch ist alles offen. Noch ist alles möglich. Einzig wichtig ist jetzt, dass etwas noch Unbekanntes auf sie zukommen wird.

Während die Nachmittagssonne des September die Klassenwände gelb färbt, macht Tinka ihren Zopf auf und schüttelt ihre rotgoldenen Haare, wirft sie nach hinten, so dass es für einen Moment aussieht, als würde ihr Kopf in Flammen aufgehen. Tinka und Tinkas Haare. Und ihr Lächeln. Tinkas Lächeln lässt alle Männer zur Salzsäule erstarren, junge wie alte. Tinka weiß um ihre Zauberkraft und lächelt oft, lächelt immer, auch jetzt, im Literaturunterricht.

Marie kennt Tinka seit zwei Wochen. Tinka hat sie gleich am zweiten Schultag auf dem Flur angesprochen und sofort verkündet, dass Marie jetzt ihre beste Freundin ist. Sie will in jedem Kurs neben ihr sitzen, und Marie will das auch, denn für die Gunst eines Mädchens wie Tinka muss man dankbar sein. Das Einzige, was ihr Sorgen macht, ist ihr Geruch. Immer, wenn Tinka näher kommt, weicht sie instinktiv zurück, aus Angst, Tinka könnte ihren Geruch bemerken. Tinka selbst stinkt selbstverständlich nicht. Ihr feiner Duft ist eine Mischung aus Rosenmilch und Lavendel, ihre Haare riechen nach Apfelaroma und noch etwas anderem, das mit Worten nicht zu beschreiben ist.

Tinka, ein spannender, neckischer Name, ein Name, mit dem man die Welt erobert. Eine Tinka macht die Jungs schon im Kindergarten in sich verliebt, geht in der letzten Grundschulklasse mit dem hübschesten aller Jungen, raucht auf dem Gymnasium in engen Jeans auf dem Hinterhof Zigaretten, verliert ihre Jungfräulichkeit mit dreizehn an den begehrtesten Fußballspieler der Schule, geht auf die Oberstufe, lächelt während der Abiprüfungen und auch während der Aufnahmeprüfung an der Theaterhochschule oder bei den Politikwissenschaftlern, wird aufgenommen, wo auch immer sie hinwill, heiratet den reichsten und attraktivsten und klügsten Mann überhaupt und gebärt ihm zwei wunderschöne gesunde Kinder. Und stinkt garantiert nicht.

Aber jetzt ist Tinka sechzehn, und sie haben Literaturunterricht und gehen die Hausaufgaben durch. Tinka beugt sich mit ihrem Rosenduft näher zu Marie und flüstert: »Guck dir den mal an, nicht übel, oder?«

»Hä?«, flüstert Marie dümmlich.

»Na, der Lehrer! Ziemlich heiß, würde ich sagen.«

Marie schaut nach vorn. Der Lehrer sieht jung aus, irgendwie noch wie ein Junge. Seine blonden Haare ringeln sich im Nacken und über den Ohren. Aufrechte Haltung, der Blick wach wie bei einem intelligenten Tier, Räuber und Retter zugleich. Gerade dreht er sich zur Tafel und schreibt etwas an. Marie betrachtet seinen Hals, seinen Rücken, seinen Po.

»Du starrst ihn an!«, flüstert Tinka.

Marie wird rot und sieht nach unten auf die Tischplatte.

»Wir haben hier einen Aufsatz, den ich gern hervorheben möchte, weil er so gut ist«, sagt der Lehrer. »Wer von euch ist Marie? Entschuldigt, ich kenne eure Namen noch nicht richtig.«

Marie zuckt zusammen. Tinka lächelt. Zögernd meldet Marie sich.

»Ah, du bist das. Dein Text ist wirklich ungewöhnlich interessant! Wie bist du denn auf diese Gedanken gekommen?«

Marie wird rot, weiß nichts zu sagen.

Der Lehrer sieht sie freundlich an.

Marie lächelt, setzt ihr süßestes Mandelaugen-Gesicht auf.

»Wir haben in unserem Kurs anscheinend eine richtige Philosophin«, sagt der Lehrer und zwinkert ihr zu.

Seine Aussage bleibt laut und deutlich im Raum hängen. Keine unsichere Silbe ist dabei. »Marie«, fügt er noch hinzu. Laut ausgesprochen ist das wie eine Definition. Indem er ihren Namen sagt, positioniert er das Mädchen mit diesem Namen auf der Raum-Zeit-Achse an einem festen Platz, dort, wo dieses Mädchen hingehört. Irgendetwas füllt sich mit Bedeutung. Der Lehrer lächelt, und Marie auch. Sie lächeln beide.

»Wie läuft’s in der Schule? Wie sind die Kurse? Hast du schon neue Freundinnen?«

Marie sitzt am Küchentisch und liest Zeitung, während ihre Mutter sich die Muttermaske überstülpt, sich ins Gewand der Fürsorgenden kleidet, so wie jede Woche, meist freitags wie heute, wenn sie den Praxisstress zusammen mit ihrer teuren, glänzenden Handtasche mal kurz im Flur ablegt und sich die Zeit nimmt, sich für ihre Tochter zu interessieren. Marie zuckt mit den Schultern, spielt die Gleichgültige, verspürt aber zugleich einen Anflug von Zärtlichkeit. Ihr fällt ein, wie ihre Mutter ihr nach dem ersten Grundschultag fast dieselbe Frage gestellt hat, schnell gesellen sich noch weitere Erinnerungen dazu: die Ringelstrümpfe, der Faltenrock, das Schulgebäude und der Geruch von Hackfleischeintopf und Knäckebrot, der immer in den Fluren hing, auch wenn gar keine Essenspause war. Die Sicherheit spendende Wärme der Hand ihrer Mutter, endlich fanden sie Maries Sitzplatz, ihren ganz eigenen Tisch mit dem Namensschild und einem Eis. Ein Vanilleeis im Becher mit einem Klacks Fruchtgelee in der Mitte. Gegessen hat sie mit einem abgerundeten Holzspan; ab und zu überdeckte der Holzgeschmack den von Vanille.

»Erzähl doch mal, wie geht’s dir?«, wiederholt ihre Mutter und stellt die Teekanne auf den Tisch, damit der Tee ziehen kann.

»Ähm, gut. Ich hab auch schon ein anderes Mädchen kennengelernt, Tinka.«

»Und welche Kurse hast du?«

»Literatur. Und Geschichte. Na ja, Sprachen halt, und noch so ein paar.«

»Und wie sind die Lehrer?«

Marie spürt eine heiße Woge über ihre Wangen wandern und ihr Herz pochen. Sie greift nach dem Croissant, das ihre Mutter ihr hinhält, reißt ein Stückchen ab und steckt es sich schnell in den Mund, tut dabei desinteressiert. Sie hat häufiger an ihren Literaturlehrer gedacht. Und sie hat sich informiert. Er ist neunundzwanzig und heißt Julian Kanerva. Julian. Nailuj. Ein Name wie von einer Romanfigur. Marie möchte den Namen am liebsten ständig wiederholen, jede Silbe schmecken. Aber die Schüler nennen ihn nicht Julian, sondern Herr Kanerva. Laut Tinka lecken sich die älteren Mädchen alle die Finger nach ihm, aber er ist verheiratet und hat zwei Kinder. Marie hat beschlossen, ihn nach der nächsten Stunde um Lektüretipps zu bitten. Vielleicht merkt er dann, dass sie kein unwissendes kleines Mädchen mehr ist.

»Ach, Mama. Die sind alle in Ordnung, ganz normale Lehrer eben«, sagt Marie und blättert weiter in der Zeitung.

Später geht sie in ihr Zimmer und schließt die Tür. Sie sieht sich im Spiegel an. Kriegt Lust auf das Todesspiel und ruft die Gedanken zu sich, lässt dem Spiel freien Lauf. Ihre Hände suchen zärtlich die Grenzen ihres Körpers, und sie gibt sich ganz dem Gedanken hin, wie erstaunlich, wie unbegreiflich es ist, dass es dieses Ich gibt.

Marie zieht das hellblaue Nachthemd an, das ihre Mutter ihr zum sechzehnten Geburtstag geschenkt hat. Ihre Brustwarzen schimmern knospig durch den hauchdünnen Stoff. Ihre langen dunklen Haare reichen hinten bis unter die Schulterblätter und umrahmen vorn in kürzeren Wellen die helle Haut ihres Gesichts.

Marie tritt ganz nah an den Spiegel. Dies ist das Mädchen, das sterben wird, vielleicht schon sehr bald. Dies ist das Mädchen, das jederzeit sterben kann. Eine Träne läuft ihr über die Wange, dann noch eine. Marie nimmt sie mit der Zunge auf und schluckt sie runter. Der Gedanke an den Tod kommt mühelos. Wieder fliegt sie durch die Luft, vom Auto angefahren oder durch den selbstgewählten Sprung.

Eines Tages werden wir uns von allem lösen.

Wir werden den Wind des Todes unter den Flügeln spüren

und milder und wilder werden als hier.

Und Marie breitet die Arme aus, vor ihrem Spiegel, während ihr Wecker mit dem Pu-der-Bär-Motiv vorantickt und die Vogelbeerzweige an der Fensterscheibe rascheln. Eines Tages wird sie sich von allem lösen. Eines Tages, vielleicht schon sehr bald.

»Und milder und wilder werden als hier«, liest sie laut aus dem Gedichtband aus der Bibliothek vor.

Marie seufzt, wirft sich noch einen letzten Blick im Spiegel zu, ehe sie zum Zähneputzen ins Badezimmer geht. Die Kinderzahnpasta schmeckt lecker nach Gummibärchen, wie parfümierte Erdbeeren, bloß dauert es immer eine Weile, bis sie schäumt.

Anja»Darf ich fragen, was das hier soll?«

Marita wedelte mit zwei Papierbögen. Es brauchte einen Moment, bis Anja begriff, um was es sich handelte. Die Abschiedsbriefe. Unbegreiflicherweise hatte sie sie auf dem Küchentisch liegenlassen. Schon eine Woche lang, darüber lagen inzwischen Zeitungen und Werbesendungen. Anja hatte ihre Existenz vollkommen vergessen. Jetzt hatte Marita sie gefunden.

Maritas Ton klang vorwurfsvoll. Anja sah ihre Schwester an, mit Stöckelschuhen und Blazer in ihrer Küche. Drückende Stille. Maritas Blick war anklagend, dahinter glomm Hilflosigkeit. Ihre Hände zitterten. Marita zitterte sonst nicht, nie. Sie war immer beherrscht, ihre Gesichtsfarbe ebenmäßig weiß, ihre Stimme klangvoll. Aber jetzt hatte ihre Stimme vor Anspannung gebebt.

Anja sagte nichts. Ausflüchte oder der Verweis auf ihre Intimsphäre wären zwecklos, denn was im unmittelbaren Umfeld ihrer Schwester geschah, machte diese sich automatisch zu eigen.

Marita hatte sie mit ihrem Besuch überrascht. Die Ruhe des Nachmittags war dahin. Schweigend, wartend stand ihre Schwester in der Küche, ihr ganzes Wesen drückte einen immensen Kontrollwunsch aus, der sich in die störanfällige Ruhe von Anjas kleiner Welt gedrängt hatte. Sie blickte auf Maritas Schuhe. Teuer, bewusst gewählt. Ihre Schwester gehörte zu der Gruppe von Menschen, die in teuren Schuhen eine bestimmte Haltung zum Leben sahen, eine Ernsthaftigkeit den eigenen Plänen und Verpflichtungen gegenüber. Schuhe und Inneneinrichtung.

Manchmal dachte Anja, wie wacklig die Basis von Maritas Leben doch war, die Praxisroutine, danach der Lebensmitteleinkauf, Abendbrot allein, Fernsehen und Warten auf die Tochter, warten darauf, dass man ins Bett gehen kann. Ein paarmal hatte Anja sie an solchen Abenden besucht, hatte Tee aus einer teuren Kanne serviert bekommen, schweigend die Nachrichten oder eine Quizshow mit angesehen, ihre Schwester hatte dabei in Einrichtungszeitschriften geblättert, nur ab und zu den Kopf gehoben, und Anja meinte zu sehen, wie ihr Blick sich an einen fernen Wunschtraum krallte. Sehnsucht, Trauer, die Hoffnung, einmal woanders zu sein, weit entfernt von diesem Leben, das nach und nach immer monotoner geworden war.

Natürlich, das verstand Anja: Maritas Einmischung war nur gut gemeint. Ihre Schwester wollte ihr helfen, ihre Not erkennen und Beistand leisten. So war es schon immer gewesen. Marita kam und brachte die Dinge wieder in Ordnung.

Aus Sicht ihrer Schwester war die Sache furchtbar einfach: Menschen musste man retten. Vor sich selbst, vor der Welt, vor den Verhältnissen.