11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 11,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Heyne

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

Die Saat-Trilogie erstmals in einem Band. Enthält "Die Saat", "Das Blut" und "Die Nacht".

Eine normale Nacht am John-F.-Kennedy- Flughafen in New York. Eine Maschine aus Europa landet – doch dann gehen alle Lichter aus, und der Funkkontakt bricht unvermittelt ab. Ephraim Goodweather, Chef der New Yorker Seuchenschutzbehörde, und sein Team betreten das Flugzeug, um die Lage zu klären, und finden ein Bild des Schreckens vor: Die Passagiere sitzen aufrecht in ihren Sesseln – tot. Noch ahnt Goodweather nicht, dass genau in diesem Augenblick das Böse nach New York gekommen ist, um von dort aus die ganze Welt zu erobern. Von diesem Augenblick an wird das Schicksal der Menschheit seinen Lauf nehmen ...

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 1665

Veröffentlichungsjahr: 2015

Ähnliche

Das Buch

Sie waren immer hier. Unter uns. Sie haben gewartet. In der Dunkelheit. Jetzt ist ihre Zeit gekommen … Für Ephraim Goodweather, den Chef der New Yorker Seuchenschutzbehörde, ist es keine Nacht wie jede andere. In dieser Nacht kommt auf dem John-F.-Kennedy-Flughafen eine gerade gelandete Maschine abrupt zum Stehen, der Funkverkehr bricht ab, alle Lichter erlöschen. Goodweather trommelt sein Team zusammen, und gemeinsam betreten sie das Flugzeug. Ihnen bietet sich ein gespenstisches Bild: Die Passagiere sitzen aufrecht in ihren Sesseln und bewegen sich nicht. Als hätte sie eine gewaltige Kraft in Sekundenschnelle getötet. Nur: Wie ist so etwas möglich? Und: Sind die Passagiere wirklich tot? Nein, es ist keine Nacht wie jede andere. In dieser Nacht beginnt der Kampf gegen das Böse, das gekommen ist, um New York zu erobern. Und nicht nur New York, sondern die ganze Welt.

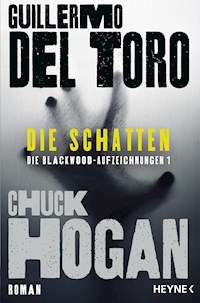

Mit DIE SAAT – THE STRAIN haben Star-Regisseur Guillermo Del Toro und Bestseller-Autor Chuck Hogan das große fantastische Epos unserer Zeit geschrieben.

Die Autoren

GUILLERMO DEL TORO ist einer der bekanntesten Regisseure und Drehbuchautoren der Gegenwart. Zu seinen Filmen gehören The Devil’s Backbone, Cronos, Mimic, Blade 2, Pans Labyrinth sowie Hellboy und Pacific Rim. Für Pans Labyrinth wurde er mit drei Oscars geehrt.

CHUCK HOGAN ist Autor internationaler Thriller-Bestseller wie Endspiel und Mördermond. Für Endspiel wurde er mit dem renommierten Hammett Award ausgezeichnet.

GUILLERMO DEL TORO

CHUCK HOGAN

DIE SAAT

THE STRAIN

DIE DREI ROMANE IN EINEM BAND

Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.

Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.

Die Originalausgaben THE STRAIN,THE FALL und THE NIGHT ETERNALerschienen bei HarperCollins, New York.

Aus dem Amerikanischen übersetztvon Jürgen Bürger und Kathrin Bielfeldt (»Die Saat«)sowie von Alexander Lang (»Das Blut«, »Die Nacht«)

Copyright © 2009, 2010, 2011by Guillermo Del Toro & Chuck Hogan

Copyright © 2016 der deutschen Ausgabeund der Übersetzungby Wilhelm Heyne Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München.

Umschlaggestaltung: DAS ILLUSTRAT, Münchenunter Verwendung eines Motivs von fotomak/Shutterstock

Satz: Leingärtner, Nabburg

ISBN 978-3-641-17885-7V002

www.heyne.de

Erstes Buch

DIE SAAT

Die Legende von Jusef Sardu

»Es war einmal«, sagte Abraham Setrakians Großmutter, »ein Riese.«

Die Augen des kleinen Abraham begannen zu leuchten, und der Borschtsch in der hölzernen Schale schmeckte gleich besser – oder doch zumindest etwas weniger nach Knoblauch. Er war ein blasser Knabe, mager und kränklich. Seine Großmutter, die die feste Absicht hatte, ihn aufzupäppeln, saß ihm gegenüber, während er seine Suppe aß, und erzählte ihm eine Geschichte.

Eine bubbe meise, eine »Großmutter-Geschichte«. Ein Märchen. Eine Legende.

»Er war der Sohn eines polnischen Adeligen, und sein Name war Jusef Sardu. Der Herr Sardu war größer als jeder andere Mann. Er überragte noch jedes Dach im Dorf. Bei jeder Tür musste er sich tief bücken, um hindurchgehen zu können. Aber seine Größe, sie war für ihn auch eine Bürde. Ein Geburtsfehler – kein Segen. Der junge Mann litt. Seinen Muskeln fehlte die Kraft, die langen, schweren Knochen zu tragen. Es gab Tage, da war für ihn allein schon das Gehen ein Kampf. Er benutzte einen Gehstock, einen langen Stab – länger, als du groß bist – mit einem silbernen Knauf in Form eines Wolfskopfes, dem Wappentier der Familie.«

»Und dann, Bubbe?«, fragte Abraham zwischen zwei Löffeln.

»Dies war sein Schicksal, und es lehrte ihn Demut, wahrlich eine seltene Eigenschaft bei einem Adeligen. Er hatte viel Mitgefühl für die Armen, die hart Arbeitenden, die Kranken. Ganz besonders die Kinder im Dorf waren ihm lieb und teuer, und seine großen, tiefen Taschen – so groß wie Rübensäcke – waren prall gefüllt mit Süßigkeiten und billigem Schmuck. Er selbst hatte keine richtige Kindheit gehabt, war er doch mit acht Jahren schon so groß wie sein Vater und mit neun bereits einen Kopf größer gewesen. Im Stillen schämte sich sein Vater für die Zartheit und Riesenhaftigkeit des Sohnes. Doch der Herr Sardu war ein freundlicher Riese und wurde von seinem Volk sehr geliebt. Man sagte über ihn, er blicke zwar auf jeden herunter, aber auf niemanden herab.«

Die Großmutter nickte Abraham aufmunternd zu und erinnerte ihn, noch einen Löffel Suppe zu essen. Er kaute gerade auf einem Stück gekochter Roter Bete, wegen ihrer Farbe, Form und den kapillargleichen Fasern auch »Säuglingsherz« genannt.

»Und dann, Bubbe?«

»Er liebte auch die Natur und hegte keinerlei Interesse für die Jagd, die ihm zu grausam erschien. Doch im Alter von fünfzehn Jahren drängten sein Vater und seine Onkel ihn als Mann von Rang und Adel, sie auf einen sechswöchigen Jagdausflug nach Rumänien zu begleiten.«

»Hierher, Bubbe?«, fragte Abraham. »Der Riese – er ist hierher zu uns gekommen?«

»Ja, in den Norden, kaddischel. In die dunklen Wälder. Die Männer der Sardu-Familie kamen nicht, um Wildschweine, Bären oder Elche zu jagen. Sie kamen, um Jagd auf den Wolf zu machen, auf das Symbol der Familie, das Wappentier des Hauses Sardu. Sie jagten ein Raubtier. Der Überlieferung zufolge verlieh der Verzehr von Wolfsfleisch den Sardu-Männern Kraft und Mut, und der Vater des jungen Herrn glaubte, dass es auch die schwachen Muskeln seines Sohnes heilen könnte.«

»Und dann, Bubbe?«

»Ihre Reise war lang und beschwerlich, auch schlechtes Wetter machte ihnen zu schaffen, und so hatte Jusef schwer zu kämpfen. Er hatte sein Dorf noch nie zuvor verlassen, und die Blicke, mit denen er unterwegs von Fremden bedacht wurde, beschämten ihn. Als sie den dunklen Wald erreichten, fühlte sich das Land um ihn herum lebendig an. Des Nachts durchstreiften Herden von Tieren den Wald, fast wie Flüchtlinge, vertrieben aus ihren Verstecken, Höhlen, Nestern und Schlupfwinkeln. So viele, dass die Jäger in ihrem Lager nicht schlafen konnten. Einige wollten umkehren, zurück nach Hause reisen, doch die Besessenheit des ältesten Sardu war stärker als alles andere. Sie konnten die Wölfe hören, die in der Nacht heulten, und er wollte so verzweifelt einen davon für seinen Sohn, seinen einzigen Sohn, dessen Riesenhaftigkeit wie eine Seuche auf der Geschlechterfolge der Sardu lastete. Er wollte das Haus Sardu von diesem Fluch befreien und seinen Sohn verheiraten, damit er viele gesunde Erben zeugte. Und so kam es, dass sein Vater am zweiten Abend, kurz vor Einbruch der Dunkelheit, von den anderen getrennt wurde, als er gerade einen Wolf verfolgte. Die übrigen Männer warteten die ganze Nacht auf ihn und schwärmten unmittelbar nach Sonnenaufgang aus, um ihn zu suchen. Und an diesem Abend kehrte ein weiterer Mann, einer von Jusefs Vettern, nicht mehr zurück. Und so ging es weiter und weiter.«

»Und dann, Bubbe?«

»Bis nur noch einer übrig war – Jusef, der Riesenjunge. Am folgenden Tag machte er sich selbst auf den Weg und fand in einer Gegend, die sie zuvor bereits abgesucht hatten, die sterblichen Überreste seines Vaters und all seiner Vettern und Onkel ordentlich vor dem Eingang einer Höhle aufgereiht. Ihre Schädel waren zwar mit großer Wucht zertrümmert, die Körper jedoch nicht angefressen worden. Offenbar hatte sie ein Raubtier mit ungeheuren Kräften getötet, doch weder aus Hunger noch aus Furcht. Der Herr Sardu hatte keinen konkreten Hinweis darauf – aber er fühlte sich beobachtet, ja aufmerksam studiert, von einem im Dunkeln dieser Höhle lauernden Wesen. Er trug die Leichname einen nach dem anderen von der Höhle fort und begrub sie alle tief. Natürlich schwächte ihn diese Anstrengung sehr, er war danach wie benommen, farmutschet. Doch so allein und verängstigt und erschöpft er auch sein mochte – in dieser Nacht kehrte er zu der Höhle zurück, um dem Bösen, das sich nach Einbruch der Dunkelheit zu erkennen gab, entgegenzutreten und seine Familie zu rächen oder bei dem Versuch zu sterben. Dies alles weiß man aus seinem Tagebuch, das viele Jahre später in den Wäldern gefunden wurde. Es war sein letzter Eintrag.«

Abrahams Mund war leer und stand offen. »Aber was war geschehen, Bubbe?«

»Genau weiß das niemand. Zu Hause, als aus sechs Wochen ohne eine Nachricht acht wurden und dann zehn, befürchtete man, die ganze Jagdgesellschaft sei verschollen. Ein Suchtrupp wurde zusammengestellt, der jedoch mit leeren Händen zurückkehrte. Dann, in der elften Woche, traf eines Nachts eine Kutsche mit zugezogenen Vorhängen auf dem Anwesen der Sardu ein. Es war der junge Herr. Er zog sich in seine Burg zurück, in einen Flügel mit leerstehenden Gemächern, und wurde nur noch selten gesehen, wenn überhaupt. Zu jener Zeit verfolgten ihn allerlei Gerüchte über das, was in den Wäldern Rumäniens geschehen war. Die wenigen, die behaupteten, Sardu erblickt zu haben – sofern diesen Berichten überhaupt geglaubt werden kann –, bestanden darauf, dass er von seinen Gebrechen geheilt worden sei. Einige munkelten gar, er sei mit ungeheuren Kräften zurückgekehrt, passend zu seiner übermenschlichen Größe. Doch so tief war Sardus Trauer um seinen Vater, seine Onkel und Vettern, dass er die meisten seiner Bediensteten entließ und tagsüber nie wieder gesehen wurde. Nachts rührte es sich in der Burg – man sah flackerndes Kaminfeuer hinter den Fenstern –, aber im Laufe der Zeit verfiel das Anwesen der Sardu zusehends. Dann jedoch behaupteten manche, den Riesen in der Nacht durchs Dorf streifen zu hören. Besonders Kinder erzählten sich die Geschichte, das Pick-pick-pick seines Gehstockes gehört zu haben, auf den Sardu sich nun nicht länger stützte, sondern den er benutzte, um sie aus ihren Nachtlagern zu rufen und ihnen Süßigkeiten und billigen Schmuck zu geben. Ungläubigen zeigte man die Abdrücke im Boden, manche unmittelbar vor den Schlafzimmerfenstern, kleine gestocherte Löcher – wie von seinem Gehstock mit dem Wolfskopf.«

Die Augen seiner bubbe verdunkelten sich. Sie blickte auf seine Schale und sah, dass der Großteil der Suppe aufgegessen war.

»Dann, Abraham, verschwanden die ersten Bauernkinder. Und man erzählte sich, dass auch in umliegenden Dörfern Kinder vermisst wurden. Selbst in meinem Dorf. Ja, Abraham, als kleines Mädchen wuchs deine Bubbe gerade mal einen halben Tagesmarsch von Sardus Burg entfernt auf. Ich erinnere mich an zwei Schwestern. Auf einer Waldlichtung fand man ihre Leichen, so weiß wie der Schnee um sie herum, die offenen Augen vor Frost glänzend. Ich selbst hörte eines Nachts, von gar nicht so weit entfernt, dieses Pick-pick-pick – ein durchdringendes, rhythmisches Geräusch. Schnell zog ich mir die Decke über den Kopf, um es nicht hören zu müssen, und danach habe ich viele Nächte lang nicht geschlafen.«

Abraham verschlang das Ende der Geschichte zusammen mit dem Rest der Suppe.

»Irgendwann war Sardus Dorf fast menschenleer und verlassen, und auf dem Ort lag ein Fluch. Die Zigeuner, die mit ihren Wagen über das Land zogen und ihre fremdartigen Waren verkauften, wussten von sonderbaren Dingen zu berichten, die sich dort zutrügen, von Geistern und anderen Erscheinungen in der Nähe der Burg. Von einem Riesen, der im Mondschein durch die Wälder streifte, wie ein Gott der Nacht. Sie waren es, die uns warnten: ›Iss und werde stark – sonst kommt Sardu dich holen.‹ Deswegen ist es wichtig, Abraham. Eß gesunterhejt! Iss und sei stark. Kratz jetzt die Schüssel da aus. Sonst kommt er.« Seine Großmutter war zurückgekehrt aus diesen Momenten der Dunkelheit, der Erinnerung. Nun funkelten ihre Augen wieder vor Lebensfreude. »Sardu wird kommen. Pick-pick-pick.«

Und Abraham aß auf, noch den kleinsten Rest der Roten Bete. Die Schale war leer, die Geschichte zu Ende, sein Bauch und sein Kopf aber waren voll. Dass er so brav aufgegessen hatte, freute seine bubbe, auf ihrem Gesicht lag ein Ausdruck von tiefer Liebe zu ihm. In jenen vertraulichen gemeinsamen Momenten am wackeligen Esstisch der Familie waren sie, zwei Generationen voneinander entfernt, vereint und teilten sich Nahrung für Herz und Seele.

Ein Jahrzehnt später wurde die Familie Setrakian aus ihrer Tischlerei und ihrem Dorf vertrieben. Allerdings nicht von Sardu. Sondern von den Deutschen. In ihrem Haus wurde ein Offizier einquartiert. Dieser Mann, milde gestimmt durch die vorbehaltlose Güte seiner Gastgeber, die mit ihm genau an jenem wackeligen Tisch ihr Brot teilten, warnte sie eines Abends eindringlich, am nächsten Tag keinesfalls den Anweisungen Folge zu leisten und sich am Bahnhof einzufinden, sondern noch in dieser Nacht Haus und Dorf zu verlassen.

Was sie dann auch taten – die gesamte achtköpfige Familie floh mit allem, was sie gerade eben noch zu tragen vermochte. Die alte bubbe jedoch verlangsamte die Flucht. Schlimmer noch – sie wusste, dass sie die Gruppe aufhielt, sie wusste, dass durch sie die ganze Familie in Gefahr geriet, und sie verfluchte sich und ihre alten, müden Beine. Die übrige Familie ging schließlich irgendwann voraus – alle bis auf Abraham. Er war inzwischen ein kräftiger, vielversprechender junger Mann, trotz seiner Jugend bereits ein meisterlicher Holzschnitzer sowie ein aufmerksamer Talmud-Schüler mit einem besonderen Interesse am Sohar, den Geheimnissen der jüdischen Mystik. Abraham wich seiner Großmutter nicht von der Seite und blieb mit ihr zurück. Doch als sie erfuhren, dass die anderen in der nächsten Stadt verhaftet worden waren und einen Zug Richtung Polen hatten besteigen müssen, bestand seine von Schuldgefühlen geplagte bubbe darauf, dass sie sich um seinetwillen stellte.

»Lauf, Abraham. Flieh vor den Nazis. So wie vor Sardu. Rette dich!«

Aber davon wollte er nichts wissen. Er wollte nicht von ihr getrennt werden.

Am nächsten Morgen fand er sie auf dem Fußboden des gemeinsamen Zimmers im Haus eines mitfühlenden Bauern. Sie war in der Nacht aus dem Bett gefallen, mit kohlrabenschwarzen, sich häutenden Lippen, die Kehle dunkel angelaufen bis zum Hals, jämmerlich zugrunde gegangen an dem Rattengift, das sie genommen hatte. Mit der großzügigen Erlaubnis seiner Gastgeber beerdigte Abraham Setrakian sie unter einer blühenden Sandbirke. Geduldig schnitzte er ihr ein wundervolles hölzernes Grabmal, verziert mit Blumen und Vögeln und allem, was sie am glücklichsten gemacht hatte. Und er weinte, weinte um sie – und dann rannte er.

Er rannte um sein Leben, flüchtete vor den Nazis und hörte dabei die ganze Zeit ein Pick-pick-pick hinter seinem Rücken …

Das Böse war ihm dicht auf den Fersen.

DER BEGINN

N323RG Cockpit Black Box

NTSB-Abschrift, Flug 753 von Berlin (TXL) nach New York (JFK), 24/09/10:

2049:31 [Passagierraum-Mikro AN]

CAPT. PETER J. MOLDES: »Hier spricht Kapitän Moldes aus dem Cockpit. Wir werden in wenigen Minuten und somit planmäßig landen. Wollte mich nur kurz melden und Sie wissen lassen, wie sehr wir uns freuen, dass Sie Regis Airlines gewählt haben. Ich hoffe, auch im Namen unseres Ersten Offiziers Ronald Nash und der gesamten Crew, Sie schon bald wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen …«

2049:44 [Passagierraum-Mikro AUS]

CAPT. PETER J. MOLDES: »… damit wir alle unsere Jobs behalten.« [Gelächter im Cockpit]

2050:01 Flugsicherung New York (JFK): »Regis 7-5-3, Anflug links, Kurs 1-0-0. Klar zur Landung auf 13R.«

CAPT. PETER J. MOLDES: »Regis 7-5-3, Anflug links, 1-0-0, Landung auf Runway 13R, alles klar.«

2050:15 [Passagierraum-Mikro AN]

CAPT. PETER J. MOLDES: »Flugbegleiter, bereit zur Landung.«

2050:18 [Passagierraum-Mikro AUS]

ERSTER OFFIZIER RONALD W. NASH: »Fahrwerk ausgefahren.«

CAPT. PETER J. MOLDES: »Ist doch immer wieder schön, nach Hause zu kommen …«

2050:41 [Heftiger Lärm. Schrilles Getöse. Statisches Rauschen.]

ENDE DER FUNKVERBINDUNG.

LANDUNG

JFK International: Kontrollturm

Die Schüssel nannten sie es. Monochrom grün leuchtend – JFK wartete seit mehr als zwei Jahren auf neue Farbbildschirme –, wie eine Schale Erbsensuppe, gefüllt mit Buchstabengruppen, die an kodierte blinkende Punkte angeheftet waren. Jeder Punkt stand für Hunderte von Menschenleben oder – im alten Schifffahrtsjargon, der bis heute im Flugverkehr Bestand hat – Seelen.

Hunderte von Seelen.

Vielleicht war das der Grund, weshalb die anderen Fluglotsen Jimmy Mendes »Jimmy the Bishop« nannten. Jimmy war der einzige Fluglotse, der die gesamte Schicht lieber im Stehen statt im Sitzen verbrachte, dabei in einer Hand einen Bleistift schwang und ständig auf und ab ging, während er aus dem betriebsamen Raum der Flugsicherung im Tower, knapp hundert Meter über dem JFK International Airport, Verkehrsflugzeuge nach New York lotste wie ein Schäfer seine Herde. Er benutzte den rosafarbenen Radiergummi des Bleistifts, um sich die ihm anvertrauten Flugzeuge vorzustellen, ihre relativen Positionen zueinander, anstatt sich allein auf den zweidimensionalen Radarschirm zu verlassen.

Wo Hunderte von Seelen jede Sekunde piepten.

»United 6-4-2, rechts halten auf Kurs 1-0-0, auf fünftausend steigen.«

Aber so durfte man nicht denken, wenn man an der Schüssel war. Man durfte nicht bei all diesen Seelen verweilen, deren Schicksal in seinen Händen lag: Menschenleben verpackt in geflügelte Raketen, die meilenweit über der Erde dahinschossen. Man durfte sich kein Bild vom großen Ganzen machen: All die Flugzeuge auf der Schüssel, all die anderen Fluglotsen, die um einen herum kodierte Anweisungen in ihr Headset murmelten, all die Flugzeuge auf deren Schüsseln, dann der Tower des benachbarten LaGuardia … und all die anderen Tower in jeder Stadt der USA … und überall auf der ganzen Welt …

Calvin Buss, Bereichsleiter der Flugsicherung und Jimmy the Bishops unmittelbarer Vorgesetzter, sah ihm über die Schulter. Er war früh aus der Pause zurück und kaute noch irgendetwas. »Wie steht’s mit Regis 7-5-3?«

»Regis 7-5-3 ist zu Hause.« Zur Sicherheit warf Jimmy noch mal einen kurzen Blick auf seine Schüssel. »Rollt gerade ans Gate.« Er scrollte auf seinem Bildschirm mit den Gate-Anweisungen nach oben und suchte Flug 7-5-3. »Warum?«

»Die Rollkontrolle teilt mit, dass sie eine Maschine auf dem Radar haben, die bewegungslos auf Foxtrot steht.«

»Auf dem Taxiway?« Jimmy kontrollierte erneut seine Schüssel, vergewisserte sich, dass es seinen Schützlingen ohne Ausnahme gut ging, und öffnete dann noch einmal die Funkverbindung zu DL753. »Regis 7-5-3, hier JFK Tower, over.«

Nichts.

Er versuchte es wieder. »Regis 7-5-3, hier JFK Tower, bitte antworten, over.«

Er wartete. Nichts. Nicht einmal das leiseste Knacken des Funkgeräts.

»Regis 7-5-3, hier JFK Tower, hören Sie mich, over?«

Ein Tower-Lotse erschien hinter Calvin Buss. »Ein Kommunikationsproblem?«, schlug er vor.

»Wohl eher ein kompletter Systemausfall«, erwiderte der Bereichsleiter. »Irgendwer hat gesagt, die Maschine sei vollkommen dunkel.«

»Dunkel?«, wiederholte Jimmy. Falls die Bordelektronik nur Minuten nach der Landung abgeschmiert war, waren sie haarscharf an einer Katastrophe vorbeigeschlittert. Er nahm sich vor, auf dem Heimweg kurz anzuhalten und für die Lotterieziehung morgen auf die Zahlen 753 zu setzen.

Calvin verband sein Headset mit Jimmys Audio-Buchse.

»Regis 7-5-3, hier JFK Tower, bitte antworten. Regis 7-5-3, hier ist der Tower, over.«

Warten. Lauschen.

Nichts.

Jimmy warf einen Blick auf die Leuchtmarkierungen auf seiner Schüssel – keine Kollisionswarnungen, seine Maschinen waren alle im grünen Bereich. »Wir ordnen besser eine Umlenkung um Foxtrot an«, sagte er.

Calvin stöpselte sich aus und trat einen Schritt zurück. Gedankenverloren starrte er über Jimmys Konsole hinweg durch die Fenster des Towers in die ungefähre Richtung des Rollfeldes. In seinem Blick lagen gleichermaßen Verwirrung und Besorgnis. »Wir müssen Foxtrot freibekommen.« Er drehte sich zu dem Tower-Lotsen um. »Schick jemanden los, der sich das mal aus der Nähe ansieht.«

Jimmy the Bishop hielt sich den Bauch und wünschte, er könnte sich irgendwie die Übelkeit wegmassieren, die in seinem Inneren tobte. Seine Aufgabe war im Grunde genommen die einer Hebamme. Er assistierte Piloten dabei, Flugzeuge voller Seelen sicher aus dem Schoß des Universums auf die Welt zu bringen. Jetzt jedoch verspürte er quälende Ängste – ähnlich denen eines Arztes bei seiner allerersten Totgeburt.

Terminal 3: Rollbahn

Lorenza Ruiz war unterwegs zum Flugsteig. Sie fuhr ein mobiles Gepäckband, im Prinzip eine hydraulische Rampe auf Rädern. Als 753 nicht wie erwartet um die Ecke kam, rollte sie etwas weiter vor, um nachzusehen, denn sie war gleich mit ihrer Pause dran. Sie trug Lärmschutz-Kopfhörer, ein Kapuzen-Shirt mit dem Logo der Mets unter der Reflektor-Weste und eine Schutzbrille – dieser Runway-Schotter war ein fieses Zeug. Die orangefarbenen Leucht-Einwinkstäbe lagen neben ihr auf dem Sitz.

Was zum Teufel?

Lorenza setzte die Schutzbrille ab, als traute sie ihren Augen nicht. Da war sie, eine Boeing 777, ein dickes Mädchen, eine der neuen Maschinen der Flotte – draußen auf Foxtrot im Dunkeln. Völlig dunkel, nicht einmal Positionslichter an den Tragflächen. Der Himmel war diese Nacht leer, der Mond und die Sterne ausgelöscht – einfach nur … nichts. Das Einzige, was Lorenza sah, war die glatte Oberfläche des Rumpfes und der Tragflächen, die schwach im Licht der Landescheinwerfer im Anflug befindlicher Flugzeuge leuchtete.

»Jesús Santísimo!«, flüsterte sie.

Sie aktivierte das Funkgerät und machte Meldung.

»Wir sind schon unterwegs«, antwortete ihr Vorgesetzter. »Die oben im Krähennest wollen, dass du rausfährst und mal einen Blick draufwirfst.«

»Wer? Ich?«

Lorenza runzelte die Stirn. Das hatte man davon, wenn man neugierig war …

Also fuhr sie los, folgte zunächst den markierten Fahrspuren weg vom Passagier-Terminal, überquerte dann die auf das Vorfeld gemalten Markierungslinien der Rollbahn. Sie war angespannt und extrem wachsam – so weit hinaus war sie noch nie gefahren. Die amerikanische Luftfahrtbehörde FAA hatte strikte Regeln, wie weit mobile Förderbänder und Gepäckwagen fahren durften, daher hielt sie die Augen nach auf dem Vorfeld rollenden Flugzeugen auf.

Endlich bog sie hinter den blauen Markierungslampen am Rand der Rollbahn ab. Das Flugzeug wirkte so, als wären sämtliche Systeme komplett heruntergefahren worden, vom Bug bis zum Heck. Keine Positionslichter, keine Antikollisionslichter, kein Licht hinter den Kabinenfenstern. Normalerweise konnte man sogar vom Boden, also neun Meter von unten, durch die winzigen Frontscheiben, die wie Augen schräg über der charakteristischen Nase der Boeing standen, hoch ins Cockpit sehen, zu den Schalttafeln an der Decke und den dunkelkammerrot leuchtenden Instrumenten.

Aber da war nichts, kein einziges Licht.

Lorenza verharrte etwa zehn Meter von der Spitze der linken Tragfläche entfernt. Wenn man lange genug auf dem »luftseitigen« Bereich eines Flughafens arbeitete – und bei ihr waren das nun schon acht Jahre, länger als ihre beiden Ehen zusammengenommen –, dann schnappte man so das eine oder andere auf. Die verschiedenen Steuerungsklappen und Auftriebshilfen an der Flügelhinterkante standen alle senkrecht nach oben, so wie die Piloten sie unmittelbar nach Aufsetzen auf der Landebahn einstellen. Die Turbinen standen still, obwohl sie, selbst nachdem sie abgeschaltet waren, normalerweise eine ganze Weile brauchten, um völlig zur Ruhe zu kommen, und dann immer noch größere Schwebepartikel und Insekten einsaugten wie ein gigantischer Staubsauger. Also war dieses große Baby sauber gelandet, war brav und sicher bis hierhergekommen, und dann plötzlich – Licht aus.

Noch alarmierender war jedoch, dass, was auch immer schiefgegangen war, in einem Zeitraum von zwei, höchstens drei Minuten nach Erteilung der Landeerlaubnis passiert sein musste. Was kann in so kurzer Zeit so gründlich schiefgehen?

Lorenza rollte etwas näher heran. Wenn diese Strahltriebwerke plötzlich losgingen, wollte sie nicht eingesaugt und zerstückelt werden wie eine Kanadagans. Sie fuhr an die Frachtluke heran, zu jenem Bereich des Flugzeugs, der ihr am vertrautesten war, und hielt unter dem hinteren Ausstieg. Sie zog die Handbremse an und lenkte das Rollband mit dem Joystick nach oben bis zu einer Neigung von etwa dreißig Grad. Nicht genug, aber immerhin. Sie stieg aus, griff sich die Einwinkstäbe und ging die Rampe zu dem toten Flugzeug hoch.

Tot? Wie kam sie darauf? Das Ding war doch nie lebendig gewesen …

Aber für einen kurzen Augenblick kam Lorenza das Bild einer riesigen faulenden Leiche in den Sinn, ein gestrandeter Wal. Genau so kam ihr das Flugzeug vor: wie ein verrottender Kadaver, ein toter Leviathan.

Der Wind ebbte ab, als sie sich dem oberen Ende der Rampe näherte – und eines musste man wissen über das Klima draußen auf dem Vorfeld des JFK: Der Wind hörte nie auf. Niemals. Draußen auf dem Rollfeld war es immer windig. Durch die landenden Flugzeuge, die Salzmarsch und den beschissenen Atlantik direkt auf der anderen Seite von Rockaway. Aber plötzlich war es ganz windstill – so still, dass Lorenza die dick gepolsterten Kopfhörer abnahm, nur um sicherzugehen. Sie hörte ein Klopfen, das aus dem Inneren der Maschine zu kommen schien, bis ihr bewusst wurde, dass es nur ihr eigener Herzschlag war. Sie knipste die Taschenlampe an und richtete den Lichtstrahl auf die rechte Flanke des Flugzeuges.

Dem kreisförmigen Lichtkegel folgend, sah sie, dass der Rumpf nach dem Sinkflug immer noch feucht war; die Tautropfen rochen nach Frühlingsregen. Sie schwenkte die Lampe auf die Fensterreihe. Jeder einzelne Blendschutz im Inneren war heruntergezogen.

Wie seltsam … Es kam ihr gespenstisch vor. Extrem gespenstisch. Im Angesicht dieser zweihundertfünfzig Millionen Dollar teuren, über dreihundert Tonnen schweren Flugmaschine überkam Lorenza kurz das Gefühl, sie stünde vor einer drachenartigen Bestie. Einem schlafenden Dämon, der nur so tat, als schliefe er, tatsächlich aber jeden Moment die Augen und das grässliche Maul öffnen konnte. Ein verstörender, merkwürdig übernatürlicher Moment. Ein Beben durchfuhr sie; alles in ihrem Inneren spannte sich an, verkrampfte sich.

Plötzlich bemerkte sie, dass eine der Blenden hochgezogen worden war. Die feinen Härchen in ihrem Nacken reagierten so empfindlich, dass sie eine Hand dorthin legen musste, als gelte es, ein verängstigtes Haustier zu beruhigen. Sie hatte diese Blende einfach nur übersehen. Sie war vorher schon hochgezogen gewesen – die ganze Zeit …

Vielleicht.

Im Inneren des Flugzeugs rührte sich die Dunkelheit. Und Lorenza hatte das Gefühl, als würde sie beobachtet. Von drinnen.

Sie wimmerte wie ein kleines Kind, konnte nichts dagegen tun. Sie war wie gelähmt. Ein pochender Schwall Blut, der wie auf Kommando in ihr aufstieg, schnürte ihr die Kehle zu.

Und dann wusste sie es, begriff sie ohne jeden Zweifel: Etwas da drinnen würde sie auffressen …

Der Wind frischte wieder auf, als hätte er nie eine Pause eingelegt, und mehr Anstoß brauchte Lorenza nicht. Sie lief die Rampe hinunter, sprang auf den Fahrersitz des Transporters, legte trotz des ausgefahrenen Gepäckbands und des schrillenden Warnsignals den Rückwärtsgang ein. Das knirschende Geräusch kam von einem der blauen Rollbahn-Leuchtfeuer unter den Reifen, als sie davonraste, halb auf, halb neben dem Gras, den nahenden Scheinwerfern von einem halben Dutzend Rettungsfahrzeugen entgegen.

JFK International: Kontrollturm

Calvin Buss hatte ein anderes Headset übergestreift und erteilte nun Anweisungen gemäß den Bestimmungen des Nationalen Notfallplans der FAA bei Zwischenfällen auf Rollbahnen. Sämtliche ankommenden und abfliegenden Maschinen in einem Umkreis von fünf Meilen im Luftraum über JFK wurden gestoppt. Was bedeutete, dass die Zahl der wartenden Maschinen kontinuierlich zunahm. Calvin strich alle Pausen und wies die diensttuenden Fluglotsen an, auf jeder nur erdenklichen Frequenz Flug 753 anzufunken. Noch nie hatte Jimmy the Bishop im Tower eine Situation erlebt, die näher an das absolute Chaos herankam.

Mitarbeiter der Port Authority, der Betreibergesellschaft des JFK – Anzugtypen, die in ihre Nextel-Handys murmelten – hatten sich hinter ihm eingefunden. Auch das kein gutes Zeichen. Schon irgendwie bemerkenswert, dass Menschen offenbar von Natur aus Nähe suchen, wenn sie mit Unerklärbarem konfrontiert werden …

Abermals gab Jimmy seinen Funkspruch durch. Abermals vergeblich.

»Wurde der Code für Entführung abgesetzt?«, fragte ein Anzugtyp.

»Nein«, antwortete Jimmy. »Nichts.«

»Kein Feueralarm?«

»Natürlich nicht.«

»Kein Alarm wegen gewaltsamen Öffnens der Cockpit-Tür?«

Jimmy erkannte, dass die Ermittlungen jetzt die Phase der »dummen Fragen« erreicht hatten. Er bot all seine Geduld und seinen gesunden Menschenverstand auf, all das, was ihn zu einem erfolgreichen Fluglotsen machte. »Sie ist völlig unauffällig hereingekommen und hat weich aufgesetzt. Regis 7-5-3 hat die Gate-Zuweisung bestätigt und ist dann runter von der Landebahn. Damit habe ich sie aus der Radarüberwachung genommen und an ASDE übergeben, das Bodenkontrollsystem.«

Eine Hand auf das Headset-Mikro gelegt, sagte Calvin: »Vielleicht musste der Pilot alle Systeme runterfahren?«

Jimmy fuhr sich durch das Haar. »Vielleicht. Vielleicht sind ihm aber auch alle Systeme abgeschmiert.«

»Warum haben sie dann nicht die Tür aufgemacht?«, fragte ein anderer Anzugtyp.

Darüber hatte sich Jimmy bereits den Kopf zerbrochen. Passagiere saßen für gewöhnlich nie länger still als unbedingt nötig. Erst eine Woche zuvor war es in einer aus Florida kommenden JetBlue fast zu einer Meuterei gekommen – und dabei war es lediglich um altbackene Bagels gegangen. Hier saßen die Leute schon – wie lange? – fest. Vielleicht fünfzehn Minuten. In kompletter Dunkelheit. »Da drin wird’s langsam verdammt heiß. Wenn der Strom ausgefallen ist, gibt’s keine Luftzirkulation mehr. Keine Belüftung.«

»Worauf zum Teufel warten wir dann noch?«

Jimmy spürte, wie bei allen die Anspannung stieg. Dieses Loch im Bauch, dieses flaue Gefühl, wenn einem klar wird, dass gleich etwas passiert – etwas sehr, sehr Schlimmes. »Was, wenn sie sich nicht bewegen können?«, entfuhr es ihm, bevor er sich auf die Zunge beißen konnte.

»Eine Geiselnahme? Meinen Sie etwa das?«, fragte der Anzugtyp.

Jimmy the Bishop nickte unmerklich. Aber das war es nicht, was er dachte. Aus welchem Grund auch immer, er konnte an nichts anderes denken als an dieses eine Wort: Seelen.

Rollbahn Foxtrot

Die Flughafenfeuerwehr der Port Authority rückte zu einem Routineeinsatz für eine havarierte Passagiermaschine aus: sechs Einsatzfahrzeuge einschließlich Flugfeldlöschfahrzeug, Tanklöschfahrzeug und Drehleiterwagen. Sie hielten vor dem mobilen Gepäckband bei den blauen Markierungsleuchten, die Foxtrot einfassten. Captain Sean Navarro sprang von der hinteren Plattform des Leiterwagens und baute sich mit Helm und feuerfester Schutzkleidung vor dem »toten« Flugzeug auf. Die blitzenden Warnleuchten der Einsatzfahrzeuge tauchten den Rumpf der Maschine in ein pulsierendes rotes Licht, einen künstlichen Herzschlag. Es sah aus wie ein leeres Flugzeug bei einer Nachtübung.

Navarro ging nach vorn und kletterte hoch zu Benny Chufer, dem Fahrer. »Setz dich mit der Betriebstechnik in Verbindung, und lass die Flutlichtscheinwerfer hierherbringen. Dann fährst du nach vorne bis direkt hinter die Tragfläche.«

»Wir haben Anweisung, uns zurückzuhalten«, erwiderte Benny.

»Hier steht ein Flugzeug voller Menschen. Wir werden nicht dafür bezahlt, in der Nase zu bohren. Wir werden dafür bezahlt, Menschenleben zu retten.«

Benny zuckte mit den Achseln und tat, was der Captain von ihm verlangte. Navarro stieg aus dem Führerhaus rauf auf das Dach, wo Benny den Ausleger gerade so weit anhob, dass er die Tragfläche erreichte. Der Captain schaltete seine Taschenlampe an und kletterte zwischen den beiden senkrecht stehenden Landeklappen über die schräge Kante, wobei er seine Stiefel genau dort aufsetzte, wo in fetten schwarzen Buchstaben BETRETEN VERBOTEN stand.

Oben angekommen, marschierte er, sechs Meter über der Rollbahn, die breiter werdende Tragfläche entlang auf den Notausgang zu, die einzige Tür einer Passagiermaschine, die sich im Fall der Fälle von außen öffnen lässt. Sie hatte ein kleines Fenster ohne Blendschutz. Navarro versuchte hineinzusehen, aber durch die Kondenswasserperlen auf der Scheibe konnte er nichts ausmachen als Dunkelheit. Da drinnen musste die Luft zum Schneiden dick sein.

Warum riefen sie nicht um Hilfe? Warum hörte er von innen nicht den geringsten Laut? Wenn die Kabine immer noch unter Druck stand, war die Maschine luftdicht versiegelt. Diesen Passagieren hier ging langsam, aber sicher der Sauerstoff aus.

Navarro streifte die Feuerwehrhandschuhe über, drückte die rote Doppelklappe ein und holte den Öffnungsbügel aus der Vertiefung. Er drehte ihn um hundertachtzig Grad in Pfeilrichtung und zog. Jetzt hätte die Tür nach außen aufspringen sollen, doch sie rührte sich nicht. Er zog noch einmal, wusste aber sofort, dass es vergebliche Liebesmühe war – sie gab keinen Millimeter nach. Völlig unmöglich, dass sie von innen blockierte. Der Bügel musste sich verklemmt haben, oder irgendetwas hielt sie von innen zu …

Er ging über die Tragfläche zurück zur Leiter. Von dort sah er das orangefarbene Warnlicht eines Dienstfahrzeugs, ein Elektromobil, das vom internationalen Terminal in ihre Richtung kam. Kurz darauf erkannte er die blauen Jacken der Transportation Security Administration, der dem Heimatschutzministerium unterstehenden, für die öffentliche Verkehrssicherheit zuständigen Bundesbehörde.

»Und los geht’s«, murmelte Navarro und kletterte die Leiter hinunter.

Es waren insgesamt fünf, die sich nacheinander vorstellten, aber Captain Navarro verschwendete keine Mühe darauf, sich ihre Namen zu merken. Er war mit Feuerwehr- und Löschfahrzeugen zur Maschine gekommen, sie kamen mit Smartphones und Laptops. Eine Weile stand er nur da und hörte zu, wie sie wild durcheinander in ihre Apparate sprachen.

»Wir sollten es uns verdammt gut überlegen, bevor wir das Ministerium einschalten. Kein Mensch will, dass hier die Hölle losbricht, wenn’s nicht absolut nötig ist.«

»Wir wissen ja noch nicht mal, mit wem oder was wir’s hier überhaupt zu tun haben. Wenn du die alarmierst, wimmelt es hier oben nur so von Kampfflugzeugen der Otis Air Force Base, und das wiederum bedeutet, die ganze Ostküste in Panik zu versetzen.«

»Falls es eine Bombe ist, dann haben sie aber bis zum letzten möglichen Moment gewartet.«

»Wollen das Ding vielleicht erst auf amerikanischem Boden hochgehen lassen.«

»Womöglich stellen die sich einfach eine Weile tot. Halten Funkstille. Wollen, dass wir näher rankommen. Warten auf das Eintreffen der Medien.«

Einer der Beamten studierte das Display seines Smartphones. »Ich sehe hier gerade, dass die Maschine aus Tegel kommt. Berlin.«

Darauf ein anderer in sein Telefon: »Ich brauche jemanden in Deutschland, der Inglisch sprecken känn. Wir müssen wissen, ob sie da drüben irgendwelche verdächtigen Aktivitäten beobachtet haben, irgendwelche sicherheitsrelevanten Vorfälle. Außerdem müssen wir uns ein Bild davon verschaffen, wie bei denen die Gepäckabfertigung läuft.«

Wieder ein anderer gab Anweisungen. »Kontrollieren Sie den Flugplan, und überprüfen Sie noch mal die Passagierliste. Ja – jeden einzelnen Namen, alles noch mal checken. Diesmal auch unterschiedliche Schreibweisen mit einbeziehen.«

»Okay.« Der von vorher las etwas auf seinem PDA ab. »Sämtliche Spezifikationen. Die Maschine ist unter N323RG registriert. Eine Boeing 777-200LR. Letzte technische Kontrollinspektion vor vier Tagen auf dem Hartsfield-Jackson Atlanta International Airport. Es wurde eine verschlissene Kabelplatine in der Schubumkehr des linken Triebwerks sowie eine ausgeleierte Lagermuffe am rechten ersetzt. Die Reparatur einer Delle in der Innenbord-Klappe am Heck links wurde aus Zeitgründen verschoben. Mit anderen Worten – sie war von vorne bis hinten topfit.«

»Die Triple-Seven sind ziemlich neue Maschinen. Erst seit ein, zwei Jahren auf dem Markt, richtig?«

»Ausgelegt für maximal dreihunderteins Passagiere. Bei diesem Flug waren exakt zwei-zehn an Bord. Hundertneunundneunzig zahlende Passagiere, drei Piloten, acht Flugbegleiter.«

»Irgendjemand ohne Ticket?« Das bezog sich auf Säuglinge und Kleinkinder.

»Krieg keine angezeigt.«

»Ein absoluter Klassiker«, sagte der Beamte, der auf einen Terrorakt fixiert war. »Erzeuge Verwirrung, warte, bis die ersten Einsatzfahrzeuge eintrudeln, sorg dafür, dass du ein Publikum bekommst – und dann jag das Ding mit maximalem Effekt in die Luft.«

»Wenn dem so wäre, wären wir alle längst tot.«

Sie sahen sich beklommen an.

»Wir müssen die Rettungsfahrzeuge abziehen. Welcher Idiot ist da oben auf der Tragfläche rumgelatscht?«

Captain Navarro schob sich vor. »Das war ich.«

»Oh.« Der Beamte hüstelte trocken in seine Faust. »Ja, äh, schön. Da oben hat ausschließlich Wartungspersonal was zu suchen, Captain. Vorschrift der FAA.«

»Weiß ich.«

»Und? Was haben Sie gesehen?«

»Nichts. Ich hab nichts gesehen und nichts gehört. Sämtliche Blenden in den Fenstern sind runtergezogen.«

»Runtergezogen, sagen Sie? Alle unten?«

»Jede einzelne.«

»Haben Sie es mit dem Notausgang über der Tragfläche versucht?«

»Allerdings, das hab ich.«

»Und?«

»Klemmt.«

»Klemmt? Unmöglich!«

»Die Tür klemmt«, wiederholte Navarro. Er war mit diesen fünf hier geduldiger als mit seinen eigenen Kindern.

Der Chef der Truppe zog sich zurück, um zu telefonieren. Navarro sah die anderen an. »Also, was machen wir jetzt?«

»Das versuchen wir gerade rauszufinden.«

»Versuchen rauszufinden? Wie viele Passagiere sitzen in diesem Flugzeug? Und wie viele von denen haben inzwischen 911 gewählt?«

Der Beamte schüttelte den Kopf. »Bislang keine Anrufe von Mobiltelefonen aus der Maschine.«

Navarro zog die Augenbrauen hoch. »Bislang?«

»Null Anrufe bei hundertneunundneunzig Passagieren?«, sagte ein anderer Beamter. »Nicht gut.«

»Gar nicht gut«, brummte der Erste.

Navarro starrte die beiden an. »Wir müssen etwas unternehmen, und zwar jetzt sofort. Ich brauche keine Genehmigung, um mit der Feueraxt Scheiben einzuschlagen, wenn da drinnen Leute sterben oder vielleicht sogar schon tot sind. In diesem Flugzeug gibt es keinen Sauerstoff mehr.«

In diesem Moment kam der Chef der Truppe von seinem Telefonat zurück. »Sie bringen jetzt den Schneidbrenner raus. Wir schneiden sie auf.«

Dark Harbour, Virginia

Chesapeake Bay, zu dieser späten Stunde schwarz und aufgewühlt.

In der verglasten Veranda des Haupthauses, auf einer malerischen Klippe, von der man die ganze Bucht überblickte, lehnte sich ein Mann in einem ergonomischen Sessel zurück, einer medizinischen Spezialanfertigung. Das Licht war gedämpft, zu seiner Behaglichkeit wie auch aus Sparsamkeit. Die Thermostate, von denen es allein in diesem Raum drei gab, hielten die Temperatur konstant bei 16,6 °Celsius. Leise erklang Strawinskys Le sacre du printemps – Berieselung durch verborgene Lautsprecher, um das unbarmherzig rauschende Pumpen der Dialysemaschine zu übertönen.

Eine schwache Atemwolke entwich dem Mund des Mannes. Ein zufälliger Beobachter hätte meinen können, dass er dem Tode nahe war. Hätte denken können, Zeuge der letzten Tage oder Wochen eines – dem weitläufigen, neunundsechzigtausend Quadratmeter großen Anwesen nach zu urteilen – äußerst erfolgreichen Lebens zu sein. Hätte anmerken können, welch eine Ironie es doch sei, dass einen so reichen Mann dasselbe Schicksal ereilte wie einen Bettler.

Nur: Eldritch Palmer war durchaus nicht am Ende. Er war siebenundsechzig Jahre alt und dachte gar nicht daran aufzugeben. Absolut nicht.

Der angesehene Investor, Geschäftsmann, Theologe und einflussreiche Berater unterzog sich dieser Prozedur nun bereits seit sieben Jahren, jeden Abend drei bis vier Stunden. Sein Gesundheitszustand war labil, aber noch unter Kontrolle. Er wurde rund um die Uhr von Ärzten überwacht und von erstklassiger Krankenhaustechnik versorgt, die speziell für seinen Privatgebrauch angeschafft worden war.

Aber reiche Leute können sich nicht nur eine exzellente medizinische Versorgung leisten, sie können es sich auch leisten, exzentrisch zu sein. Eldritch Palmer behielt seine Eigenheiten für sich, verborgen vor den Augen der Öffentlichkeit, selbst vor dem engsten Kreis seiner Vertrauten. Er hatte nie geheiratet. Er hatte keinen Erben gezeugt. Und so gab es reichlich Anlass zu Spekulationen, welche Pläne Palmer im Falle seines Ablebens für sein riesiges Vermögen hegte. Er hatte keinen Stellvertreter in seiner wichtigsten Investmentfirma, der Stoneheart Group. Er hatte keine Verbindungen zu irgendwelchen Stiftungen oder karitativen Organisationen, im Gegensatz zu den beiden anderen, mit denen er im jährlichen Wettstreit um Platz eins auf der Forbes-Liste der reichsten Amerikaner stand: Microsoft-Gründer Bill Gates und Berkshire-Hathaway-Investor Warren Buffet. Würden jedoch gewisse Goldreserven in Südamerika und Schatten-Holdings in Afrika in die Forbes-Rangliste eingerechnet, hätte Palmer die Liste unanfechtbar angeführt. Ja, er hatte noch nicht einmal ein Testament aufgesetzt, ein geradezu unvorstellbares Versäumnis in der Vermögensplanung, selbst wenn man nur ein Tausendstel seines Reichtums besaß.

Eldritch Palmer hatte schlicht und einfach nicht vor zu sterben.

Hämodialyse ist ein Verfahren, bei dem das Blut über ein Schlauchsystem dem Körper entnommen wird, in einem Dialysegerät, einer »künstlichen Niere«, gefiltert und dann frei von Schadstoffen sowie überschüssigen Salz- und Wasseranteilen dem Körper wieder zugeführt wird; ein- und ausgehende Nadeln werden in eine sogenannte Fistel, eine seitlich in eine Arterie eingepflanzte Vene eingeführt, die semipermanent am Unterarm angelegt ist. Das in diesem Fall benutzte Gerät war ein hochmodernes Modell von Fresenius. Es überwachte ununterbrochen Palmers kritische Parameter und alarmierte sofort Mr. Fitzwilliam – der sich nie weiter als zwei Räume entfernt aufhielt –, wenn Abweichungen von den Normwerten auftraten.

Loyale Investoren waren inzwischen an Palmers ausgemergeltes Erscheinungsbild gewöhnt. Ja, es war schon zu seinem Markenzeichen geworden – das ironische Symbol der enormen Finanzkraft, mit der dieser gebrechliche, aschfahle Mann so viel Macht und Einfluss auf internationale Geldmärkte und Politik ausübte. Dieser Investorenkreis umfasste dreißigtausend Personen, eine Finanzelite: Zwei Millionen Dollar waren erforderlich, um sich einzukaufen, und viele, die seit Jahrzehnten bei Palmer investierten, besaßen inzwischen Vermögen im neunstelligen Bereich. Die Kaufkraft der Stoneheart Group verlieh Palmer ein gewaltiges wirtschaftliches Gewicht – das er effektiv und zuweilen auch skrupellos einzusetzen wusste.

Die Türen auf der Westseite des Raumes führten in die opulente Eingangshalle. Mr. Fitzwilliam, in seiner zweiten Funktion auch Chef von Palmers privatem Sicherheitsdienst, kam mit einem Silbertablett herein, auf dem ein tragbares, abhörsicheres Telefon lag. Fitzwilliam war ein hochintelligenter ehemaliger Angehöriger des U.S. Marine Corps – bestätigt waren zweiundvierzig im Kampfeinsatz getötete Feinde –, dessen medizinische Ausbildung nach der Entlassung aus dem Militärdienst von Palmer finanziert worden war. »Unser Mann im Heimatschutzministerium, Sir«, sagte er. In dem kühlen Raum war sein Atem deutlich zu sehen.

Normalerweise duldete Palmer während seiner abendlichen Regenerationsphase keine Störungen, sondern nutzte die Zeit, um nachzudenken. Diesen Anruf jedoch hatte er erwartet. Er nahm das Telefon entgegen und wartete, bis sich Fitzwilliam wieder zurückgezogen hatte.

Dann meldete er sich – und erfuhr, dass eine beträchtliche Unsicherheit herrschte, wie die Verantwortlichen am JFK mit dem »schlafenden Flugzeug« verfahren sollten. Der Anrufer sprach aufgeregt, mit einer Art befangener Förmlichkeit, wie ein Kind, das stolz von einer guten Tat berichtet. »Dies ist ein äußerst ungewöhnlicher Vorfall. Ich dachte, Sie wollten unmittelbar darüber in Kenntnis gesetzt werden, Sir.«

»Ja«, erwiderte Palmer. »Ich weiß diese freundliche Geste sehr zu schätzen.«

»Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht, Sir.«

Palmer unterbrach die Verbindung und legte das Telefon zur Seite. Eine gute Nacht, in der Tat! Eine gewisse Vorfreude überkam ihn. Er hatte es erwartet. Und jetzt, nachdem das Flugzeug gelandet war, wusste er, dass es begonnen hatte – und auf welch spektakuläre Art und Weise!

Er wandte sich dem großen, in die Wand eingelassenen Fernsehschirm zu und schaltete ihn mit der in der Armlehne integrierten Fernbedienung ein. Noch nichts über das Flugzeug. Aber bald …

Palmer drückte den Knopf der Gegensprechanlage, und Fitzwilliams Stimme antwortete: »Ja, Sir?«

»Lassen Sie den Hubschrauber startklar machen, Mr. Fitzwilliam. Ich muss geschäftlich nach Manhattan.«

Eldritch Palmer blickte durch die breite Fensterfront auf die Chesapeake Bay hinaus, tiefschwarz und aufgewühlt dort, wo der eisige Potomac River sich in ihre Tiefen ergoss.

Rollbahn Foxtrot

Flughafentechniker rollten Sauerstofftanks unter den Rumpf. Das Aufschneiden eines Verkehrsflugzeuges war eine Maßnahme für den äußersten Notfall. Jede Maschine verfügte über spezielle Bereiche, wo sie aufgeschnitten werden kann, sogenannte »Chop-out Areas«. Die Chop-out der 777 lag im hinteren Bereich des Rumpfes, vor der Heckflosse, auf der rechten Seite zwischen den beiden Türen des Frachtraumes. Das LR in der Modellbezeichnung Boeing 777-200LR stand für »Long Range«, Langstrecke, und als C-Modell mit einer maximalen Reichweite von über neuntausend Seemeilen, fast achtzehntausend Kilometern, sowie einer Tankkapazität von rund zweihunderttausend Litern besaß die Maschine zusätzlich zu den normalen Kerosintanks in den Tragflächen noch drei Zusatztanks im Laderaumbereich – was die Notwendigkeit einer sicheren Chop-out unterstrich.

Die Techniker benutzten ein Arcair Slice Pack, einen Plasma-Schneidbrenner, der nicht nur wegen seiner Handhabbarkeit im Katastropheneinsatz bevorzugt wurde, sondern weil er auch mit sicheren Schneidgasen arbeitete statt mit so gefährlichen Gasen wie Acetylen. Es würde etwa eine Stunde dauern, die dicke Rumpfhülle aufzuschneiden.

Zu diesem Zeitpunkt rechnete auf dem Rollfeld niemand mehr mit einem glücklichen Ausgang des Zwischenfalls. Es waren keine Notrufe von Passagieren registriert worden. Weder Licht noch Geräusche oder irgendwelche anderen Signale kamen aus der Maschine. Die Situation war vollkommen rätselhaft.

Inzwischen war auf dem Vorfeld des Terminals eine mobile Einsatzzentrale der Port Authority aufgefahren. Sie stand hinter den Hochleistungsscheinwerfern, die auf die Boeing gerichtet waren. Ihr SWAT-Team war ausgebildet für Evakuierungen, Geiselbefreiungen und Anti-Terror-Einsätze an den Brücken, Tunnels, Busterminals, Flughäfen, Bahnlinien sowie Seehäfen von New York und New Jersey. Die Beamten waren mit leichten Panzerwesten und Maschinenpistolen ausgerüstet. Schäferhunde beschnüffelten das Hauptfahrwerk – zwei Sets mit jeweils sechs riesigen Reifen – und liefen hin und her, die Nasen in die Luft gehoben, als würden auch sie die Gefahr wittern.

Ob überhaupt noch jemand an Bord ist?, schoss es Captain Navarro plötzlich durch den Kopf. Hatte es nicht mal eine Folge von Twilight Zone gegeben, in der ein menschenleeres Flugzeug gelandet war?

Die Flughafentechniker zündeten die Schneidbrenner und wollten sich gerade an der Unterseite des Rumpfes an die Arbeit machen, als einer der Hunde zu bellen begann und sich dabei an seiner Leine wieder und wieder im Kreis herumdrehte.

Navarro sah, wie Benny Chufer, der Fahrer seines Drehleiterwagens, auf den Mittelteil der Maschine zeigte. Ein dünner schwarzer Schatten war dort zu erkennen. Ein vertikaler, tiefschwarzer Strich unterbrach die ansonsten perfekt glatte Oberfläche des Rumpfes.

Es war der Notausgang über der Tragfläche. Die Tür, die Captain Navarro nicht aufbekommen hatte.

Jetzt stand sie offen.

Das ergab überhaupt keinen Sinn. Navarro blieb wie angewurzelt stehen und sagte keinen Ton. Vielleicht eine Fehlfunktion der Verriegelung. Oder der Griff war defekt. Vielleicht hatte er auch nur nicht fest genug gezogen … Oder vielleicht – nur vielleicht – hatte endlich jemand von innen die Tür geöffnet.

JFK International: Kontrollturm

Die Port Authority hatte den Mitschnitt des Funkverkehrs von Jimmy the Bishop sichergestellt. Wie immer stand er, und während er darauf wartete, die Angelegenheit noch einmal mit den Anzugtypen durchzusprechen, begannen deren Handys wie verrückt zu klingeln.

»Sie ist offen«, sagte einer von ihnen. »Irgendwer hat 3L geöffnet.«

Nun standen alle auf, um zu dem hell angestrahlten Flugzeug hinauszusehen. Vom Tower aus war allerdings nicht zu erkennen, ob die Tür tatsächlich offen war.

»Von innen geöffnet?«, fragte Calvin Buss. »Und wer kommt raus?«

Der Anzugtyp, immer noch am Telefon, schüttelte den Kopf. »Niemand. Bis jetzt.«

Jimmy nahm den Feldstecher vom Fensterbord, um einen genaueren Blick auf die Regis 753 zu werfen.

Ja, da war es. Ein Streifen Schwarz über der Tragfläche. Die Türen wurden beim Öffnen zunächst ein Stück nach außen gedrückt, schwenkten dann zurück und klappten gegen die Innenwand weg. Also war rein technisch gesehen bis jetzt lediglich die Luftschleuse entkoppelt. Die Tür war noch nicht vollständig geöffnet.

Er legte das Fernglas weg und trat einige Schritte zurück. Aus irgendeinem Grund sagte ihm sein sechster Sinn, dass dies ein guter Moment war abzuhauen.

Rollbahn Foxtrot

Die Gas- und Strahlungsmessgeräte, die an die Öffnung gehalten wurden, signalisierten Entwarnung. Einem Beamten des Einsatzkommandos, der sich auf der Tragfläche herangerobbt hatte, gelang es, die Tür mit einem langen Stab, an dessen Ende sich ein Haken befand, weiter aufzuziehen, während ihm zwei Kollegen unten auf dem Rollfeld Feuerschutz gaben. Ein Parabolmikrofon wurde hineingeschoben, das diverse Zwitscherlaute – Piep- und Klingeltöne – wiedergab: die Handys der Passagiere. Die Anrufe besorgter Verwandter, Freunde. Ein gespenstischer, wehklagender Ton, wie winzig kleine persönliche Notrufsignale.

Dann folgte ein Spiegel an einem Stab, eine Riesenausgabe jenes Zahnarztinstruments, mit dem man die Rückseite der Zähne kontrolliert. Doch alles, was zu erkennen war, waren die Notsitze in dem Bereich zwischen Business und Economy. Beide unbesetzt.

Megafonbefehle halfen auch nicht weiter. Keine Reaktion aus dem Inneren der Maschine. Kein Licht, keine Bewegung, kein gar nichts.

Zwei Beamte in leichten Panzerwesten traten ein Stück aus dem Licht der Rollbahn und erhielten Anweisungen. Sie studierten eine Querschnittszeichnung: die Sitzordnung der Passagiere, die in der Kabine saßen, die sie gleich betreten würden, jeweils drei an den Seiten, vier in der Mitte. In der Maschine war es eng. Die Beamten tauschten ihre Maschinengewehre gegen handlichere Glocks und bereiteten sich auf einen Nahkampf vor.

Sie setzten Gasmasken mit integriertem Funkgerät auf und hakten Tränengasgranaten, Handschellen und Beutel mit Reservemagazinen an ihre Gürtel. Winzige Kameras, so groß wie Q-tips, ausgestattet mit Infrarot-Objektiven, waren auf ihren Helmen befestigt.

Dann stiegen sie über die Feuerwehrleiter auf die Tragfläche, näherten sich vorsichtig der Tür, drückten sich rechts und links der Öffnung mit dem Rücken flach gegen den Flugzeugrumpf. Eine Sekunde, zwei … Einer der beiden stieß mit dem Stiefel die Tür auf, die sofort nach innen wegklappte, schnellte mit einer Drehung hinein und verharrte in Kauerstellung vor der nächsten Trennwand. Sein Partner folgte ihm.

In diesem Augenblick ertönte das Megafon: »An alle Insassen von Regis Flug 753. Hier spricht die Port Authority von New York und New Jersey. Wir betreten jetzt das Flugzeug. Zu Ihrer eigenen Sicherheit fordern wir Sie auf, sitzen zu bleiben und die Arme über dem Kopf zu verschränken.«

Der vordere der beiden Beamten wartete mit dem Rücken zur Trennwand und lauschte. Seine Maske verwandelte jeglichen Laut im Umkreis etlicher Meter in ein dumpfes Dröhnen, doch er konnte drinnen keinerlei Bewegung feststellen. Er klappte das Nachtsichtgerät herunter, und sofort wurde das Innere der Maschine erbsengrün. Er nickte seinem Partner zu, hielt die Glock im Anschlag, und auf drei stürmten sie in die Kabine.

BOARDING

Worth Street, Chinatown

Ephraim Goodweather konnte nicht sagen, ob die Sirenen, die er hörte, draußen auf der Straße heulten – also echt waren – oder zum Soundtrack des Videospiels gehörten, das er mit seinem Sohn Zack spielte.

»Warum tötest du mich eigentlich die ganze Zeit?«, fragte er empört.

Der blonde Junge zuckte mit den Schultern, als hätte ihn die Frage beleidigt. »Genau darum geht’s doch, Dad.«

Der Fernseher stand neben dem breiten, nach Westen zeigenden Fenster, bei weitem das Beste an dieser winzigen Wohnung im zweiten Stock eines alten Hauses am südlichen Ende von Chinatown. Auf dem Couchtisch lag ein Wirrwarr aus Kartons von chinesischem Essen, einer Tüte voller Comics von Forbidden Planet, Ephs Handy, Zacks Handy und Zacks Schweißfüßen. Die Spielkonsole war neu, ein weiteres Spielzeug, das Eph gekauft hatte, während er an Zack gedacht hatte. So wie seine Großmutter eine Orange auspresste, wollte er jedes kleinste Quäntchen Spaß und Freude aus seiner begrenzten Zeit mit Zack herausholen. Sein einziger Sohn war sein ganzes Leben, seine Luft zum Atmen, seine Nahrung, und er musste ihn verwöhnen, wann immer er konnte, denn manchmal verging eine ganze Woche mit nur ein oder zwei Telefonaten, und das war wie eine Woche ohne Sonnenschein.

»Verdammt …« Eph drückte wie wild auf seinem Controller herum, diesem fremdartigen, drahtlosen Apparat, aber er erwischte immer nur die falschen Knöpfe. Sein Soldat hieb auf den Boden ein. »Lass mich wenigstens aufstehen.«

»Zu spät. Wieder tot.«

Für viele andere Männer, die Eph kannte und die in einer ähnlichen Situation waren, bedeutete Scheidung nicht nur die Trennung von ihren Ehefrauen, sondern auch von ihren Kindern. Natürlich erzählten sie alle dasselbe – wie sehr sie ihre Kinder vermissten, wie die Exfrauen ihre Beziehung zu den Kindern untergruben, bla bla bla –, doch sie schienen sich nie wirklich Mühe zu geben. Für die meisten bedeutete ein Wochenende mit den Kindern ein Wochenende ohne ihr neues Leben in Freiheit. Für Eph waren diese Wochenenden mit Zack sein Leben. Eph hatte die Scheidung nie gewollt. Wollte sie immer noch nicht. Er begriff, dass seine Ehe mit Kelly beendet war – sie hatte an ihrem Standpunkt nicht den Hauch eines Zweifels gelassen –, aber er weigerte sich, seine Ansprüche auf Zack aufzugeben. Die Frage des Sorgerechts war der letzte noch ungelöste Streitpunkt und gleichzeitig der einzige Grund, warum sie noch verheiratet waren.

Dies war, wie mit dem vom Gericht ernannten Familienberater vereinbart, das letzte von Ephs Probe-Wochenenden. Irgendwann nächste Woche würde jemand vom Jugendamt mit Zack sprechen, und kurz darauf würde eine endgültige Entscheidung fallen. Eph war es gleichgültig, wie lange es dauerte, das Sorgerecht für den Jungen zu bekommen – es war der Kampf seines Lebens. »Tun, was für Zack das Beste ist«, war der Kernsatz von Kellys Versuchen, bei Eph Schuldgefühle zu wecken und ihn dahin zu bringen, dass er sich mit großzügigen Besuchsrechten begnügte. Doch das Beste für Eph war, Zack zu halten. Er hatte seinem Arbeitgeber, der Regierung der Vereinigten Staaten, praktisch den Arm umgedreht, um sein Team hier in New York aufzustellen statt in Atlanta, wo die amerikanische Seuchenschutzbehörde CDC – Centers for Disease Control and Prevention – ihren Sitz hatte, damit Zacks Leben nicht noch mehr durcheinandergebracht wurde, als es ohnehin schon war.

Er hätte mit härteren Bandagen kämpfen können. Schmutziger. So, wie es ihm sein Anwalt viele Male geraten hatte; der Mann kannte alle Tricks in der Scheidungsbranche. Ein Grund, warum Eph sich nicht dazu durchringen konnte, war die nachklingende Trauer über das Scheitern seiner Ehe. Der andere war, dass Eph einfach zu viel Empathie besaß, was ihn einerseits zu einem fantastischen Arzt machte, gleichzeitig aber zu einem erbärmlichen Mandanten in einem Scheidungsverfahren. Er hatte Kelly praktisch in allen Punkten und finanziellen Forderungen nachgegeben. Alles, was er wollte, war Zeit mit seinem Sohn.

Der ihn gerade mit Handgranaten bewarf.

»Wie soll ich bitte schön zurückschießen, wenn du mir die Arme weggesprengt hast?«, beschwerte sich Eph.

»Keine Ahnung. Versuch’s mal mit Treten.«

»Jetzt weiß ich, warum deine Mutter dir so eine Konsole verbietet.«

»Weil es mich zu sehr aufregt und weil es unsozial ist und weil … Hoppla!«

Der Balken, der Ephs Lebensenergie anzeigte, fiel auf null.

Und genau in diesem Moment begann sein Handy zu vibrieren und wie ein hungriger silberner Käfer auf die Fast-Food-Kartons zuzuschlittern. Vermutlich war es Kelly, um ihn zu erinnern, dass Zack sein Asthma-Mittel nehmen musste. Oder um sich mal kurz zu vergewissern, dass er Zack nicht nach Marokko oder wer weiß wohin entführt hatte.

Eph fing das Handy ein und warf einen Blick auf das Display. Eine 718er Nummer, ein Ortsgespräch. Die Anrufer-ID lautete JFKQUARANTÄNE.

Die Seuchenschutzbehörde CDC unterhielt im internationalen Terminal des JFK eine Quarantänestation. Keine richtige Verwahr- oder gar Behandlungseinrichtung, sondern lediglich ein kleines Büro und ein Untersuchungszimmer: eine Art Feuerschneise, um einen möglichen Infektionsausbruch, der die Bevölkerung der Vereinigten Staaten gefährden könnte, zu erkennen und vielleicht sogar zum Stillstand zu bringen. Im Wesentlichen bestand ihre Arbeit darin, Passagiere, die während des Fluges Symptome einer Infektionskrankheit zeigten, zu isolieren und zu untersuchen.

Dieses Büro war abends geschlossen, und Eph hatte weder Bereitschaftsdienst, noch stand er bis Montag früh als Ersatzmann auf der Dienstliste. Er hatte sich dieses Wochenende schon vor Monaten für Zack freigehalten.

Er drückte den Anrufer weg und legte das Handy neben den Karton mit den Zwiebelpfannkuchen. Nicht sein Problem, nicht heute! »Bestimmt der Junge, der mir dieses Teil hier verkauft hat«, erklärte er seinem Sohn. »Ruft an, um mich auszufragen.«

Zack mampfte unterdessen eine weitere gefüllte Teigtasche, die vierte oder fünfte. »Ich kann gar nicht glauben, dass du für morgen tatsächlich Yankees-Red-Sox-Karten hast.«

»Das glaube ich, dass du das nicht glaubst. Und es sind sogar verdammt gute Plätze. Auf Höhe der Third Base. Musste an das Ersparte für dein College gehen, um sie zu kriegen, aber hey, keine Angst – bei deinen Fähigkeiten kommst du auch mit einem Highschool-Abschluss weit genug.«

»Dad!«

»Jedenfalls meine ich, dass jeder Dollar, der in Steinbrenners Tasche fließt, einer zu viel ist. Im Grunde genommen ist das Hochverrat.«

»Buuh, Red Sox! Vorwärts, Yanks!«, rief Zack.

»Erst bringst du mich um, und dann verhöhnst du mich auch noch?«

»Ich dachte, als Red-Sox-Fan bist du das gewohnt.«

»Na, warte!« Eph schnappte sich seinen Sohn und arbeitete sich mit den Händen zu dessen kitzligen Rippen vor, bis sich der Junge vor Lachen krümmte. Zachary wurde mit jedem Tag stärker, in seiner Gegenwehr lag schon richtig Kraft – dieser kleine Kerl, den Eph noch vor gar nicht so langer Zeit auf einer Schulter durch das Zimmer gewirbelt hatte. Er hatte die Haare seiner Mutter, die rotblonde Farbe – ihr natürlicher Farbton, so wie er sie damals auf dem College kennengelernt hatte –, das gleiche feine Haar. Und dennoch: Zu Ephs Erstaunen und großer Freude erkannte er an dem Jungen seine eigenen Hände wieder, die genauso seltsam von den Gelenken herabbaumelten wie damals bei ihm mit elf. Diese breiten Pranken, die nichts lieber taten, als einen Baseball zu halten, die Klavierstunden hassten und die es kaum erwarten konnten, nach der Welt der Erwachsenen zu greifen. Seltsam, diese Hände wiederzusehen. Es stimmte schon: Unsere Kinder kommen auf die Welt, um uns zu ersetzen. Zachary war wie ein perfektes menschliches Paket, seine DNA zusammengeschnürt aus allem, was Eph und Kelly einander einmal bedeutet hatten – ihren Hoffnungen, Träumen, Möglichkeiten. Das war vermutlich der Grund, warum beide so hart daran gearbeitet hatten – jeder auf seine eigene Art und Weise –, aus dem Jungen das Beste herauszuholen. So hart, dass der Gedanke, Zack könnte unter dem Einfluss von Matt aufwachsen – Kellys Freund, mit dem sie inzwischen zusammenlebte –, Eph nachts nicht schlafen ließ. Sicher, Matt war ein »netter Kerl«, ein »guter Mensch«. Aber er war so nullachtfuffzehn, dass er praktisch unsichtbar war. Eph wollte Herausforderungen für seinen Sohn, Inspiration, Größe …

Sein Handy begann erneut zu vibrieren und über die Tischplatte zu kriechen wie dieses klappernde Witz-Gebiss, das sein Onkel ihm früher mal zu Weihnachten geschenkt hatte. Eph erlöste Zack von der Kitzelattacke und kämpfte gegen den Impuls, einen Blick auf das Display zu werfen. Irgendetwas war los, sonst würde man die Anrufe nicht bis zu ihm durchstellen. Der Ausbruch einer Seuche? Ein infizierter Reisender?

Das Telefon in der Hand, zwang sich Eph dazu, nicht ranzugehen. Sollte sich doch jemand anderer darum kümmern. Es war sein Wochenende mit Zack. Der ihn gerade ansah.

»Mach dir keine Gedanken.« Eph legte das Handy zurück auf den Tisch, während der Anruf auf seiner Mailbox landete. »Das geht schon klar. Keine Arbeit an diesem Wochenende.«

Zack nickte, wurde wieder munter und griff nach seinem Controller. »Willst du noch mal?«

»Ich weiß nicht. Wann kommen wir zu dem Teil, wo das kleine Mario-Männchen von oben Fässer auf den Affen rollt?«

»Dad!«

»Ich fühle mich eben wohler zwischen all den kleinen italienischen Figuren, die durch die Gegend rennen und Pilze mampfen, um Punkte zu machen.«

»Jaja, und wie viele Kilometer musstest du damals jeden Tag auf dem Weg in die Schule durch den tiefen Schnee laufen?«

»Na warte!«

Eph stürzte sich wieder auf ihn, doch der Junge war auf den Angriff vorbereitet und hatte die Ellbogen angezogen, um die erneute Attacke auf seine Rippen zu vereiteln. Also änderte Eph die Taktik und knöpfte sich stattdessen die superempfindlichen Achillesfersen vor, gleichzeitig bemüht, Zacks Tritten auszuweichen. Der Junge flehte gerade um Gnade, als Eph bewusst wurde, dass sein Handy schon wieder klingelte.

Er sprang auf – zornig, weil ihm nun klar war, dass sein Job, seine Berufung, ihn an diesem Abend von seinem Sohn wegzerren würde. Er warf einen Blick auf die Nummer. Dieses Mal war es eine Atlanta-Vorwahl. Gar nicht gut! Eph schloss die Augen, presste sich das summende Telefon an die Stirn und versuchte, den Kopf freizubekommen. »Entschuldige, Z«, sagte er zu seinem Sohn. »Lass mich nur mal hören, was los ist.« Er ging nach nebenan in die Küche und nahm das Gespräch an.

»Ephraim? Hier ist Everett Barnes.«

Dr. Everett Barnes. Der Direktor der CDC.

Eph drehte Zack den Rücken zu. Er wusste, dass sein Sohn ihn beobachtete, und konnte es nicht ertragen, ihn anzusehen. »Ja, Everett, was gibt es?«

»Ich habe gerade einen Anruf aus Washington erhalten. Ist Ihr Team schon auf dem Weg zum Flughafen?«

»Nun, Sir, eigentlich …«

»Haben Sie es im Fernsehen gesehen?«

»Im Fernsehen?«

Eph ging zurück zum Sofa und bat Zack mit einer Geste um noch etwas Geduld. Er fand die Fernbedienung und suchte nach dem richtigen Knopf oder der Kombination richtiger Knöpfe, probierte einige aus, und der Bildschirm wurde schwarz. Missmutig nahm Zack ihm die Fernbedienung aus der Hand und schaltete auf den Kabelkanal.

Der Nachrichtensender zeigte ein auf dem Rollfeld stehendes Flugzeug. Etliche Fahrzeuge bildeten einen großen Kreis darum – einen ängstlichen Kreis, so schien es. JFK International Airport. »Ich glaube, ich hab’s, Everett«, sagte Eph in das Telefon.

»Jim Kent hat mich angerufen. Er stellt die Ausrüstung zusammen, die Ihr Canary-Team benötigt. Sie stehen an vorderster Front, Ephraim. Ohne Sie machen die keinen Schritt weiter.«

»Wen meinen Sie mit ›die‹, Sir?«

»Die Port Authority von New York, die Bundesbehörde für Verkehrssicherheit, das Verkehrsministerium und das Heimatschutzministerium. Alle.«

Das Canary-Projekt war ein Team von Epidemiologen, deren Aufgabe darin bestand, biologische Bedrohungen bereits im Ansatz zu erkennen und schnellstmöglich einzugrenzen. Sein Zuständigkeitsbereich umfasste beides: natürliche Epidemien wie Virusinfektionen oder das Q-Fieber und von Menschen verursachte Seuchen – wobei es vor allem Canarys möglicher Einsatz im Falle von Bioterrorismus war, der die Finanzierung sicherstellte. New York City war die Schaltzentrale, mit kleineren Satelliten-Teams in den Universitätskrankenhäusern von Miami, Los Angeles, Denver und Chicago.

Das Programm hatte seinen Namen von dem alten Trick der Kohlebergleute, stets einen Kanarienvogel mit unter Tage zu nehmen. Der hochsensible Stoffwechsel des knallgelben Vogels reagierte auf feinste Spuren von Methan und Kohlenmonoxid, noch bevor diese eine toxische oder explosive Menge erreichten – die Gase bewirkten, dass der normalerweise trällernde Vogel still wurde, auf seiner Stange zu schwanken begann und schließlich herunterfiel. Ein grausames, aber effizientes biologisches Frühwarnsystem.

Im 21. Jahrhundert hatte jeder Mensch das Potenzial zu einem solchen Kanarienvogel. Die Aufgabe von Ephs Team war es, diese Menschen zu isolieren, wenn sie aufhörten zu singen, sie zu behandeln und eine Ausbreitung der Infektion zu verhindern.

»Was ist da los, Everett?«, fragte Eph. »Ist jemand an Bord gestorben?«

»Sie sind alle tot, Ephraim. Jeder Einzelne«, erwiderte der Direktor.

Kelton Street, Woodside, Queens

Kelly Goodweather saß an dem kleinen Küchentisch Matt Sayles gegenüber, ihrem Lebenspartner – »Freund« klang zu jung, »bessere Hälfte« zu alt. Sie teilten sich eine selbst gemachte Pizza mit Pesto, Tomaten und Ziegenkäse. Einige Scheiben Prosciutto locker darübergelegt und eine Elfdollarflasche Merlot rundeten die Sache ab. Der Fernseher war auf NY1 gestellt – Matt wollte die Nachrichten sehen. Was Kelly betraf, so waren Rund-um-die-Uhr-Nachrichten die Pest.

»Tut mir leid«, sagte sie noch einmal.

Matt verzog den Mund zu einem Lächeln und deutete mit seinem Weinglas träge einen Kreis in der Luft an.

»Es ist natürlich nicht meine Schuld. Aber wir hatten geplant, dass wir dieses Wochenende nur für uns hätten …«

Matt wischte sich den Mund an der Serviette ab, die er in den Hemdkragen gestopft hatte. »Er findet doch immer einen Weg, sich zwischen uns zu drängen. Und ich rede jetzt nicht von Zack.«

Kelly sah auf den dritten, leeren