Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.

- Herausgeber: Blitz-Verlag

- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction

- Serie: Kult (Schätze der Unterhaltungsliteratur)

- Sprache: Deutsch

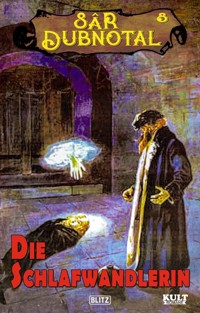

SÂR DUBNOTAL Nr. 5 enthält zwei Geschichten: Die Schlafwandlerin Die "Löwin von Valence" ist die Hauptattraktion einer Ringertruppe, der Sâr Dubnotal zufällig begegnet. Doch welches Geheimnis steckt hinter dieser mysteriösen Schlafwandlerin, die offenbar schreckliche Verbrechen begangen hat? Die Affäre Azzef-Polukin Die Tochter des russischen Polizeidirektors Polukin wird von einer Nihilistenbande entführt. Sâr Dubonotal versucht zu helfen und gerät in Lebensgefahr.

Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:

Seitenzahl: 207

Veröffentlichungsjahr: 2024

Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:

Ähnliche

In dieser Reihe bisher erschienen:

1001 Edgar Rice Burroughs Caprona - das vergessene Land

1002 Ernst Konstantin Sten Nord - der Abenteurer im Weltraum

1003 Unbekannter Autor Jack Franklin, der Weltdetektiv

1004 Robert E. Howard Die Geier von Wahpeton

1005 Robert E. Howard Abrechnung in den Los Diablos

1006 Robert E. Howard Steve Costigan – Seemann und Boxer

1007 Murray Leinster Der tollwütige Planet

1008 Robert E. Howard Grabratten

1009 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 1

1010 Egon Schott Rifland - Reiseabenteuer 01: Zurück vom Amazonas

1011 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 01: Das Spukschloss

1012 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 2

1013 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 3

1014 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 4

1015 Egon Schott Rifland - Reiseabenteuer 02: Die Expedition

1016 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 5

1017 Egon Schott Rifland - Reiseabenteuer 03: Im Dschungel

1018 Hein Patrik Kapitän Grant

1019 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 02: Der verhängnisvolle Brunnen

1020 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 03: Der blutige Streit

1021 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 04: Der Hypnotiseur

1022 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 6

1023 Martin Winfried u. a. Percy Stuart 7

1024 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 05: Jack the Ripper

1025 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 06: Die Braut aus Gibraltar

1026 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 07: Die Vampire vom Friedhof

1027 Gerd Frank (Übersetzer) Sar Dubnotal 08: Die Schlafwandlerin

Die Schlafwandlerin

Sar Dubnotal 08

Kult Romane

Buch 27

Gerd Frank

Inhalt

Die Schlafwandlerin der blutigen Furt

Eine gefühlvolle Bitte

Mireille, die Löwin von Valence

Eine Jagd über die Dächer

Im Schloss des Rätsels

Der Pferdehändler

Eine nächtliche Erkundung

Gefangen!

Die Blutige Furt

Auf frischer Tat ertappt

Die drei goldblonden Haare

Epilog

Die Affäre Azzef-Polukin

Olga Polukina verschwindet

Auf der Spur?

Wie der Meister, so der Schüler

Ein nihilistischer Schlupfwinkel

Verblüffende Zusammenhänge

Die Karten werden gemischt

Die Flucht

Ein spektakulärer Kampf

Die Explosion

Eine Prophezeiung

Die phosphoreszierende Hand

Epilog

Dieses Buch gehört zu unseren exklusiven Sammler-Editionen

und ist nur unter www.BLITZ-Verlag.de versandkostenfrei erhältlich.

In unserem Shop ist dieser Roman auch als E-Book lieferbar.

Bei einer automatischen Belieferung gewähren wir Serien-Subskriptionsrabatt. Alle E-Books und Hörbücher sind zudem über alle bekannten Portale zu beziehen.

Copyright © 2024 BLITZ-Verlag

Ein Unternehmen der SilberScore Beteiligungs GmbH

Mühlsteig 10, A-6633 Biberwier

Redaktion: Hans-Peter Kögler

Logo und Umschlaggestaltung: Mario Heyer

Satz: Gero Reimer

Alle Rechte vorbehalten.

www.Blitz-Verlag.de

ISBN: 978-3-68984-063-1

1027 vom 15.09.2024

Die Schlafwandlerin der blutigen Furt

Eine gefühlvolle Bitte

„Ein Besucher, Sahib“, kündigte Naïni, Sâr Dubnotals indischer Diener, respektvoll an. Er übergab seinem Herrn ein feines Besucherkärtchen, auf dem der Name und der Stand zu lesen waren: Baron René d’Hautecourt.

Der große Psychagoge konnte beim Lesen des Kärtchens eine leichte Bewegung der Überraschung nicht unterdrücken, da ihm der Name absolut nicht unbekannt war.

„Gut!“, sagte er. „Lass den Herrn eintreten, Naïni.“

Der Hindu gehorchte und führte einen vornehm aussehenden Vierziger, dessen Gesichtszüge auf schwere Sorgen hinwiesen, die offenbar auf ihm lasteten, in das Arbeitszimmer Sâr Dubnotals.

„Sie sind Herr Severus el Tebib, mit dem ich die Ehre habe?“, erkundigte sich der Besucher aufgeregt, nachdem er seinen Gastgeber ehrfürchtig begrüßt hatte. Da er gewohnheitsmäßig mit Worten sparte, begnügte sich Severus el Tebib, ansonsten auch Sâr Dubnotal genannt, damit, dass er bestätigend nickte, dann bedeutete er dem Baron d’Hautecourt durch eine Geste, Platz zu nehmen.

Der ließ sich in einen Sessel eher fallen, als dass er sich setzte, und begann völlig aufgelöst: „Entschuldigen Sie, wenn ich Sie störe, Herr Severus. Ich hatte bislang nicht die Ehre, mit Ihnen bekannt zu sein, aber Ihr Ruf, ein ausgesprochener Wohltäter der Menschheit zu sein, ist derart groß, dass ich nicht länger zögern möchte. Ich bin gekommen, weil ich inständig hoffe, dass Sie mir helfen werden.“

„Bei Gott, mein Herr“, entgegnete Sâr Dubnotal, „wenn es in meiner Macht steht, etwas für Sie tun zu können, werde ich das gerne tun, denn ich kenne Sie, wenigstens Ihren Namen. Und ich weiß vor allem, dass Sie es wert sind, dass man Ihnen Sympathie und Interesse entgegenbringt.“

„Ach?“, gab der Baron zurück. „Haben Sie aus den Zeitungen erfahren ...?“

„... von Ihrem Unglück? Ja. Die Geschichte hat hier an der Côte d’Azur für allerhand Unruhe gesorgt, sowohl diesseits als auch jenseits der Grenzen.“

„Nun, diese traurige Geschichte führt mich zu Ihnen, Herr Severus. Ich möchte Sie bitten, mir behilflich zu sein, diese Sache aufzuklären.“

Sâr Dubnotal überlegte einen Augenblick. Um diese Jahreszeit hielt er sich für gewöhnlich in Bordighera auf, einem berühmten italienischen Ferienort in der Nähe von Ventimiglia, wo er ein luxuriöses Winterchalet besaß. Bei einigen, ebenso aufsehenerregenden als auch geheimnisvollen, Fällen, mit denen er sich in den letzten Jahren beschäftigt hatte, war es ihm wichtig genug erschienen, alle Unannehmlichkeiten des Ruhmes auf sich zu nehmen. Die Leute kamen aus einem Umkreis von zwanzig Meilen, lediglich um ihn zu sehen, um ihre Neugier zu befriedigen. Lästige Störenfriede wies er aber kurzerhand ab; bei Baron d’Hautecourt hatte er nun eine Ausnahme gemacht, denn dieser Fall lag ganz anders.

„Herr Baron“, sagte der große Psychagoge daher, „die Geschichte, auf die Sie sich beziehen und für die Sie meiner Mithilfe bedürfen, hat in der Tat mein Interesse erregt, die genauen Einzelheiten sind mir aber nicht bekannt. Deshalb erscheint es mir sinnvoll, dass Sie mir zunächst die notwendigen Fakten darstellen und im Übrigen wichtige Fragen, die ich Ihnen stellen muss, beantworten.“

„Natürlich“, erwiderte Baron d’Hautecourt. „Ich bewohne, wie Sie wissen, ein Schloss nicht weit entfernt von Puget-Théniers, am Var und der Roudoule. Mein Dienstpersonal besteht aus einem Kammerdiener, einem Chauffeur, einer Zofe, welche meiner Gattin zur Verfügung steht, einer Köchin und einem Gärtner. Die beiden Letzteren sind verheiratet und dienen mir gleichzeitig als Hausmeisterehepaar.“

„Sehr gut“, sagte Sâr Dubnotal, der sich Notizen gemacht hatte. „Fahren Sie fort, Herr Baron.“

„Vor zwei Monaten musste ich mich plötzlich nach Nizza begeben, wohin mich die Depesche eines Verwandten gerufen hatte. Er war vom Pferd gestürzt und hatte sich dabei schwer verletzt. Seine Tage schienen gezählt zu sein. Ich bin rechtzeitig losgefahren, mein Chauffeur und der Kammerdiener Grégoire begleiteten mich. Aber als ich dort ankam, erfuhr ich, dass es sich um einen eher unbedeutenden Unfall gehandelt hatte. Der Verletzte hatte sein Bewusstsein wiedererlangt und es handelte sich um einen einfachen Knochenbruch. Weil ich die Baronin in leicht angegriffenem Zustand zurückgelassen hatte, verbrachte ich nur einen Teil jenes Abends in Nizza, bereits in der Nacht fuhren wir mit dem Wagen wieder zurück nach Puget-Théniers. Im Morgengrauen waren wir wieder zu Hause.“

„Und da stellten Sie dann das merkwürdige Verschwinden Ihrer Gattin fest?“, erkundigte sich der Psychagoge.

„Ja, Herr Severus. Ich war schon sehr erstaunt, dass die Hausmeisterin nicht wie üblich am großen und geöffneten Gitterportal stand; mein Chauffeur rief dann nach ihr, doch sie antwortete nicht.

Nun gut, dann gehen Sie mal zum Pavillon, sagte ich zu meinem Kammerdiener, und fragen Sie Casanova, weshalb er das Gittertor offengelassen hat.

Grégoire befolgte meine Anweisung, doch kaum hatte er den Pavillon betreten, als er auch schon laute Schreie ausstieß. Ich lief ebenfalls dorthin und stellte fest, dass Casanova und seine Frau, die beide gefesselt und geknebelt waren, offenbar leblos in ihren Betten lagen. Schrecklich beunruhigt begab ich mich nun ins Schloss, dessen Eingang halb geöffnet war. Mit einem Satz sprang ich in das erste Stockwerk hoch, ins Zimmer meiner Gemahlin und ... Ach, Herr Severus! Herr Severus! Was für ein entsetzliches Unglück war das für mich!“

Sâr Dubnotal ließ ihm Zeit, um sich etwas zu beruhigen. Der Baron schluchzte und zitterte, dann fragte der große Psychagoge sanft: „Madame, die Baronin, antwortete nicht auf Ihr Rufen?“

„Wie hätte sie antworten können? Sie war ja gar nicht da. Ich habe vergebens überall nach ihr gesucht, habe sie nirgends gesehen. Im angrenzenden Alkoven lag die Kammerzofe Pamela, die ich gebeten hatte, während meiner Abwesenheit dort zu schlafen. Auch sie war gefesselt und geknebelt und dadurch zum Schweigen und zur Untätigkeit gezwungen.“

„War sie ebenfalls tot?“

„Nein. Das Hausmeisterpaar übrigens auch nicht! Man hatte ihnen ein starkes Schlafmittel verabreicht, entweder Chloral oder Chloroform. Es dauerte einige Zeit, bis es uns, dem Chauffeur Grégoire und mir, gelang, die Leute wiederzubeleben.“

„Was haben sie ihnen denn erzählt, als sie wieder zu sich kamen?“

„Nichts“, antwortete Baron d’Hautecourt bedrückt. „Sie konnten sich nicht einmal mehr daran erinnern, was ihnen am Abend zuvor passiert war. Tatsächlich war ihnen das Schlafmittel während der gemeinsamen Mahlzeit verabreicht worden und hatte sie schon kurze Zeit später überwältigt. Sie hatten kaum mehr genug Zeit gehabt, um zu Bett zu gehen; Pamela hatte sich übrigens gerade einmal zur Hälfte entkleidet.“

„Haben Sie die Polizei benachrichtigt?“

„Sofort. Ich sprang in den Wagen, und eine Viertelstunde später war ich schon in Puget-Théniers. Der Staatsanwalt der Republik und der Untersuchungsrichter sind Freunde von mir. Sie folgten mir unverzüglich. Nachdem auch die Polizei verständigt worden war, die ein paar Gerichtsschreiber zum Protokollieren schickte, begleitete man mich zum Schloss.“

„Was war das Ergebnis ihrer Untersuchung?“

„Nichts! Das Verhör, dem sie Casanova, Micheline und Pamela unterzogen, erbrachte keinerlei Neuigkeiten. Allerdings hat man zwei Thesen aufgestellt.“

„Nämlich welche?“

„Ich werde gleich die erste mitteilen, damit Sie sehen, was sie wert ist, nämlich so gut wie nichts“, sagte der Baron traurig. „Sie werden mich verstehen, wenn Sie wissen, dass meine Gemahlin mich genauso sehr geliebt hat wie ich sie. Keine Wolke trübte unsere Verbindung und meine liebe Marguerite war zu stolz, zu ehrlich und zu gut, als dass sie mich so schrecklich getäuscht haben könnte.“

„Ich verstehe. Hat das Gericht vermutet, dass sie ausgerissen ist?“

„Ja, mein Herr! Und das, obwohl der Magistrat um den Ruf und die Tugenden der Baronin wusste. Es muss ihnen auch klar gewesen sein, dass ihre These keine Grundlage hatte. Marguerite hat nie einen Geliebten gehabt, hätte auch nie einen haben können. Die weltlichen Freuden und Genüsse haben ihr nichts bedeutet. Sie war nur mit mir glücklich, an meiner Seite, in der selbstgewählten Einsamkeit, in der wir beide hier leben. Ich hatte übrigens kaum große Mühe, den Staatsanwalt und den Untersuchungsrichter davon zu überzeugen, dass sie da auf einer falschen Spur waren.“

„Wieso haben Sie das so leicht geschafft?“

„Durch die Kraft meiner Überzeugung, mein Herr, und durch Kenntnisnahme der Feststellungen, um die ich gebeten habe. Diese bestanden aus drei Punkten. Erstens: Im Schloss war eingebrochen worden. Meine Münzen, Schmuck und die in einem Geldschrank verwahrten Wertpapiere waren weg. Zweitens: Gitane, ein Neufundländer, den die Baronin vergöttert hatte, weil er ihr eines Tages beim Schwimmen im Var das Leben gerettet hatte und der uns als Wachhund diente, war vergiftet in seiner Hütte gefunden worden. Drittens: Marguerite war aus dem Bett gezerrt und in ihrem Nachtkleid entführt worden, denn ihre gesamte Kleidung, verstehen Sie, Herr Severus, alles war im Schloss zurückgeblieben. Nun“, fuhr René d’Hautecourt fort, „wenn man also trotz dieser Überlegungen von der Untreue meiner Gemahlin ausging, so hätte man ihr wenigstens doch nicht eine solch niedrige Gesinnung, so wenig Charakterstärke und eine derartige Grausamkeit unterstellen dürfen, dass sie mich, ihren Gatten, einfach verlassen, ihren Hund Gitane vergiftet und uns allen eine Entführungsszene vorgespielt hätte. Eine Entführung! Außerdem, gibt es das denn überhaupt noch in unserer Zeit? Entführungen? Nein, nein! Herr Severus, die Wahrheit, wenigstens befürchte ich das, ist, dass die Einbrecher Marguerite getötet und ihre Leiche beseitigt haben.“

„Man muss die Dinge nicht immer nach den schaurigsten Möglichkeiten hin beurteilen“, bemerkte der große Psychagoge lebhaft. „Haben Sie denn irgendeinen Hinweis, der für diese Annahme spräche? Was ist mit den Gendarmen?“

„Die Gendarmen haben die ganze Gegend abgesucht, Herr Severus, konnten Marguerite aber weder tot noch lebendig finden. Kann ich nach so viel ergebnisloser Suche dann noch Hoffnung haben?“

„Wenn Sie keine mehr hätten, wären Sie nicht zu mir gekommen“, bemerkte Sâr Dubnotal.

René d’Hautecourt seufzte. „Das ist ein Irrtum, Herr Severus. Es ist nicht die Hoffnung, dass Sie mir meine Gemahlin zurückgeben könnten, die mich zu diesem verzweifelten Schritt veranlasst hat. Meine Überzeugung steht unglücklicherweise fest, da mache ich mir nicht die geringste Illusion mehr. Marguerite ist tot, das weiß ich, das spüre ich. Niemand wird sie mir zurückbringen, weder Sie noch jemand anderer. Aber was Sie tun können, ist, dass Sie dieses Geheimnis, das über diesem Drama lastet, aufdecken, dass Sie mir helfen, die Mörder meiner lieben Frau zu finden und sie zu rächen.“

Die Gesichtszüge des großen Psychagogen hatten bei diesen Worten einen merkwürdigen Ernst angenommen. „Wir wollen nicht von Rache sprechen, Herr Baron“, sagte er. „Das Bedürfnis nach Rache haben nur unwissende und sehr leidenschaftliche Menschen. Sprechen wir lieber von der Herstellung von Gerechtigkeit.“

„Sei’s drum! Dann also Gerichtsbarkeit, Herr Severus! Helfen Sie mir, die Schuldigen zu finden.“

„Aus ganzem Herzen“, entgegnete der Meister. „Verdächtigen Sie irgendjemanden?“

„Ja und nein, ich weiß nicht, was ich denken soll. Nach der Untersuchung scheinen alle davon überzeugt gewesen zu sein, dass Casanova, seine Frau und das Zimmermädchen damit nichts zu tun gehabt hatten. Andererseits musste ich diese drei Angestellten bisher immer nur loben. Casanova ist ein Korse, der fünfzehn Jahre lang Militärdienst geleistet und von seinen vorherigen Arbeitgebern nur die besten Referenzen beigebracht hat. Micheline und Pamela arbeiten schon sehr lange für mich und ich setzte immer volles Vertrauen in sie. Aber wenn ich ehrlich sein soll, habe ich das verloren, dieses uneingeschränkte Vertrauen, und zwar seit diesem Drama, das mein Leben total erschüttert, mein Glück ruiniert und meine Schläfen weiß gemacht hat. Schauen Sie, Herr Severus: Wie hätten denn Fremde in ein so gut bewachtes Haus eindringen können? Welcher heimtückische und gerissene Mensch hätte Mittel und Wege gefunden, um drei meiner Dienstboten gleichzeitig mit einem Schlafmittel auszuschalten, das ein Eingreifen derselben verhinderte? Wenn schon einer der drei unschuldig ist, dann ist wohl einer von ihnen zumindest ein Mitschuldiger.“

„Hat Casanova am Vorabend keinen Besuch erhalten?“

„Nein, niemanden“, entgegnete der Baron. „Als ich das Schloss verließ, war es später Nachmittag. Kurz nach meiner Abreise hat Casanova das Gittertor verschlossen und dann nicht wieder geöffnet.“

„Wo hat er abends gegessen?“

„In seinem Pavillon, wie üblich.“

„Und seine Frau?“

„Sie hat in der Küche mit Pamela gegessen.“

„Wer hat dem Hausmeister das Essen gebracht?“

„Micheline.“

Sâr Dubnotal überlegte eine Weile, dann fragte er: „Hat man den Geldschrank aufgebrochen?“

„Nein. Die Übeltäter müssen den Code gekannt haben. Sie haben den Schrank ganz normal aufgemacht, ohne die geringste Gewalt anzuwenden.“

„Kannten Casanova, Micheline und Pamela diesen Code?“

„Ich glaube nicht, aber einer von ihnen hätte ihn vielleicht herauskriegen können.“

„Und die Baronin?“

„Ja, die kannte ihn, aber was besagt das schon?“

„Nichts“, sagte der Psychagoge lakonisch. Er überlegte kurz. „Gab es Kampfspuren im Haus?“

„Nein.“

„Kein Blut im Zimmer der Baronin?“

„Nein.“

„Und im Park: keine Menschen, keine Fußabdrücke?“

„Keine.“

„War es trocken?“

„Es hatte gefroren am Vorabend und in der ganzen Nacht.“

„Wie wird das Gitter zum Park geschlossen?“

„Mit einer Sperrkette.“

„War diese Kette durchgefeilt oder zerbrochen?“

„Nein. Die Räuber besaßen einen Schlüssel für die Kette.“

„Den Originalschlüssel oder einen nachgemachten?“

„Den Schlüssel, Herr Severus, den Schlüssel. Doch da gibt es etwas, was Casanova doch verdächtig macht. Er gab vor, nicht zu wissen, wie dieser Schlüssel, den er selbst in seiner Garderobe aufgehängt hatte, von uns am Morgen wiedergefunden werden konnte, dabei hing er an der Kette des Absperrgitters. Ich behaupte, dass er da nicht die Wahrheit sagt.“

„Wurde die Tür zu seinem Pavillon aufgebrochen?“

„Nein. Er hatte sie einfach nur zugeklinkt. Man brauchte nur den Knopf umzudrehen und den Schlüssel an sich zu nehmen.“

„Und das Schlosstor?“

„Das ist der Haken!“, sagte René d’Hautecourt leise. „Pamela versichert, dieses Tor nach dem Weggang von Micheline abgesperrt und verriegelt zu haben. Aber die Einbrecher haben es nicht aufgebrochen! Das heißt, es muss ihnen logischerweise jemand von innen geöffnet haben, oder Pamela hat gelogen. Aber wenn sie gelogen hat, wenn sie nicht vergessen hat, mit Absicht oder nicht, den Riegel vorzuschieben oder den Schlüssel umzudrehen, wer hätte denn dann von innen öffnen gekonnt?“

„Das ist tatsächlich alles sehr seltsam“, sagte der Psychagoge, „und ich verstehe nicht, weshalb die Leute vom Magistrat ihre Dienstboten für unschuldig erachten. Wenn ein bewusstes Verschwinden der Frau Baronin von vornherein ausgeschlossen werden muss, würde doch die Komplizenschaft Pamelas und der Casanovas genügen, alles zu erklären.“

„Genau das habe ich ja auch gesagt. Nur der Untersuchungsrichter hat meine Ansicht nicht geteilt. Die Antworten der drei Dienstboten sind ihm aufrichtig vorgekommen, deshalb weigerte er sich, sie zu verdächtigen.“

„Warum?“

„Meiner Treu, ich weiß es nicht, Herr Severus. Vielleicht war ihre bisherige makellose Vergangenheit ein Beweis für ihre Unschuld in seinen Augen.“

„Trotzdem musste man eine überzeugende Erklärung für das Drama finden“, murmelte Sâr Dubnotal. „Nun gut“, sagte er dann laut, „wir werden sehen. Es gibt niemals Rauch ohne Feuer. Aber es ist sehr bedauerlich, Herr Baron, dass Sie sich nicht schon früher an mich gewandt haben. Diese zwei vergangenen Monate wurden zweifellos für nutzlose Nachforschungen verloren und kamen den Schuldigen, wer immer sie sein mögen, nur entgegen.“

„Entschuldigen Sie, Herr Severus. Ich hatte befürchtet, Sie damit nur zu belästigen, und deshalb erst jetzt, nachdem alle gewöhnlichen Mittel erschöpft waren, beschlossen, Ihren Beistand zu erbitten.“

„Sprechen wir nicht weiter davon“, entgegnete Sâr Dubnotal. „Aber was meine Aufgabe noch etwas erschwert, ist die Abwesenheit meiner Gehilfen, deren Mithilfe mir in diesem Fall sehr nützlich wäre. Doch eigentlich“, fügte er hinzu, „hindert mich ja nichts daran, sie mittels Depesche herbeizurufen. Wenn Sie wollen, Herr Baron, dann fahren wir am besten gleich nach Puget-Théniers. Steht Ihr Wagen bereit?“

„Ja, Herr Severus.“

„Gibt es Platz für mich und meinen Schüler Rudolf?“

„Gewiss.“

„Gut, dann also los!“, sagte der Psychagoge.

Mireille, die Löwin von Valence

Acht Tage vor dem soeben beschriebenen Ereignis hatte sich Sâr Dubnotal noch in Cannes befunden, und zwar in Gesellschaft seines Schülers Rudolf und seiner treuen Mitarbeiter, des Deutschen Otto, des Engländers Frank und des Franzosen Fréjus.

Da hatte es auf einem Platz der Stadt einen Jahrmarkt gegeben. Der Zufall oder vielmehr das spezielle Interesse, das sie alle den Schmierenkomödianten, den Zigeunern und Bauernfängern entgegenbrachten, hatte auch den Psychagogen und sein Gefolge angelockt.

Nachdem sie einen Blick auf die Schießbuden, Karussells und Verkaufsstände im Freien geworfen hatten, blieben sie vor einer großen Baracke aus Holz und Leinen stehen, vor der auf einem Schild in riesigen Lettern folgende pompöse Ankündigung geschrieben stand:

GROSSE ARENA DES SÜDENS

ACHILLES, BESITZER

Eine riesige Menschenmenge hatte sich am Bühnenaufgang versammelt, wo sich drei große Ringkämpfer und eine junge Frau der Größe nach aufgestellt hatten. Ein Orchester, das aus einem Posaunisten, einem Klapphornbläser und einem Trommler bestand, veranstaltete einen infernalischen Lärm.

Einer der drei Kampfsportler, der größte Athlet von ihnen, trug über seiner Brust eine Ordensspange mit Medaillen zur Schau.

Das war Achilles in Person.

Auf seinen mächtigen Schultern saß ein riesiger Kopf mit einer verstümmelten Nase, nur einem Ohr und nur einem Auge. Den Rest der Nase, das andere Ohr und das andere Auge hatte er zweifellos im Kampf gegen irgendeinen unredlichen Gegner verloren. Dieses entstellte Aussehen verlieh ihm recht brutale Züge.

Achilles bezeichnete sich als König der Ringkämpfer und erklärte, im Laufe seiner langen und bemerkenswerten Karriere noch nie auf einen Gegner gestoßen zu sein, der seiner würdig gewesen wäre, lediglich einer Gegnerin und die stünde neben ihm.

Es handelte sich tatsächlich um eine Frau und sie war berufstypisch gekleidet: Sie trug ein fleischfarbenes Trikot, eine einfache Samthose, eine Seidenschärpe, die sie um den Hals geschlungen hatte, Schuhe aus weißem Leinen mit hohen Schäften und blauen Schnürsenkeln und lederne Armbänder.

Diese junge Frau, die besonders das Interesse der Menge erregte, schien etwa dreißig Jahre alt zu sein. Von mittlerer Größe und auch mittlerer Korpulenz war sie eher schlank als füllig und nichts an ihrer Muskulatur wies auf die wundersame Kraft hin, die Achilles so gepriesen hatte.

Sie wäre sogar ausgesprochen schön gewesen, wenn ihre Haut nicht so gebräunt gewesen wäre und eine rote Narbe ihre Stirn von einer Schläfe zur anderen entstellt hätte. Sie hatte wunderbares schwarzes Haar, das sie in kunstvoll gedrehten Fransen trug, eine leicht gekrümmte Nase, einen Mund, der appetitlich wie Granatäpfel anzusehen war, und zwei veilchenblaue, helle Augen, welche Amethysten glichen.

Ihre vollendet gestalteten, nackten Arme, an denen der Bizeps nicht hervorsprang, waren vom Ellbogen bis zu den Schultern tätowiert. Das Tattoo an dem linken Arm zeigte eine dressierte Löwin mit aufgerissenem Rachen, bereit zu beißen, die Klauen ausgefahren und kurz vor dem Angriff. Auf dem rechten Arm sah man einen Lorbeerkranz, auf dem in blauer Tinte geschrieben stand:

MIREILLE, DIE LÖWIN VON VALENCE

„Schau an, eine Löwin, deren Ruhm etwas überbewertet sein dürfte, weil sie recht ungefährlich erscheint“, bemerkte Otto.

Die Donnerstimme von Achilles, der mit einer herrischen Geste das Orchester zum Schweigen brachte und der, die Lippen am Mundstück eines Lautsprechers, soeben damit begann, die sympathische Assistenz seiner Gefährtin feierlich anzukündigen, deren Getöse sogar den Tumult des Jahrmarktes übertönte, unterbrach die Worte des Deutschen.

„Meine Damen und Herren“, brüllte er, „und auch Sie, die tapferen Vertreter des Militärs, es ist mir eine Ehre, seien Sie gegrüßt! Achilles, der große und einzigartige, unbesiegbare Achilles weilt in Ihren Mauern, mit seiner Arena, der berühmtesten des ganzen Erdkreises.“

Der Herold holte Atem und brüllte dann weiter: „Was Sie hier, meine Damen und Herren, in der Art altrömischer Schaukämpfe sehen können, ist bestimmt kein Bluff und keine Verstellung, das können Sie mir glauben. Die Loyalität und strenge Befolgung der Grundsätze der Großen Arena des Südens garantieren Ihnen zwei Champions, die derzeit in ganz Europa nicht ihresgleichen haben: Achilles, der König der Kämpfer und Ihr Diener, meine Damen und Herren, sowie Mireille, hier neben mir, die einzigartige Mireille, die Löwin von Valence. Sie kann sich neben mir als Einzige rühmen, Bamboula besiegt zu haben, den berühmten Kämpfer aus Senegal, den Weltmeister im Schwergewicht.“

Sâr Dubnotal schien mit lebhaftem Interesse den Prahlereien des Kolosses zuzuhören. Als er Otto lächeln sah, sagte er leise zu ihm: „Ich denke, du hättest keine Angst, wenn du dich mit einem von ihnen messen müsstest, was?“

„Bestimmt nicht“, antwortete der Deutsche, der selbst von herkulischer Größe war und in allen möglichen altrömischen Raffinessen erfahren war.

„Nun, Achilles wird versuchen, einen Gegner aus den Reihen der Zuschauer zu finden. Mache ihm ein Zeichen!“

„Um mit ihm zu kämpfen?“

„Nein, sondern mit Mireille.“

„Oh, Chef!“ Otto errötete. „Ich? Ich soll mich wirklich mit diesem Frauenzimmer messen? Ist Ihnen das sehr wichtig?“

„Ja, sehr!“, sagte Sâr Dubnotal, der schon eine Idee im Hinterkopf hatte.

Der Barnum der Großen Arena, der berühmte Achilles, schwang nun ein Stäbchen und richtete es auf sehr überhebliche Art und Weise auf die Neugierigen mit der verführerischen Herausforderung: „Und jetzt, meine Damen und Herren, lassen Sie uns handeln. Die Große Arena bietet Ihnen eintausend Francs, wenn Sie es schaffen, unsere Mireille auf die Schultern zu werfen! Eintausend Francs! Sie werden sagen: Lächerlich, Geld fällt doch nicht vom Himmel und schon gar nicht jeden Tag! Eintausend Francs! Doch es steht zu eurer Verfügung. Vorwärts! Gibt es unter eurer ehrenwerten Gesellschaft einen tapferen Kämpfer?“

Zwei Hände fuhren in die Höhe, die eines riesigen Kürassiers und die Ottos. Achilles warf sein Stäbchen zunächst auf den Soldaten, der es noch im Flug auffing, dann nahm er ein anderes, das er dem deutschen Detektiv zuwarf.

„Hopp und Topp!“, rief der Riese begeistert.

„Hopp und Topp!“, riefen die Neugierigen.

„Treten Sie ein, meine Damen und Herren“, donnerte der König der Kämpfer, während Trommel, Klapphorn und Posaune wieder mit Krach begannen.

„Treten Sie ein, der Platz kostet nur fünfundzwanzig Centimes, das sind nur fünf Sous. Treten Sie ein“, rief auch Mireille. „Kommen Sie und sehen Sie die Löwin von Valence!“

Und während vieler weiterer fröhlicher Hopp-Rufe stürzte die Menge zum Eingang, der bald darauf restlos verstopft war. Sâr Dubnotal und seine Mitarbeiter hatten darauf geachtet, nicht zurückzubleiben. Mit Ellbogen und Schultern bahnten sie sich ihren Weg durch die Menge, und so fanden sie schließlich Plätze im Ersten Rang, direkt hinter dem Seil, das rund um die Manege lief.

Als so viele Besucher da waren, dass nicht einmal mehr eine Haarnadel auf den Boden fallen hätte können, betraten Achilles und sein Gefolge in majestätischer Haltung die Arena, welche mit einer dicken Schicht aus Sägemehl bedeckt war. Neben dem Kürassier und Otto, die für den Höhepunkt vorgesehen waren, hatten auch noch andere die beiden Gefährten des Achilles herausgefordert. Diese beiden eröffneten nun die Vorführung und kämpften mit großer Energie mit den Gegnern, die ihnen vorgesetzt wurden. Der Kampf endete dadurch, dass sie diese unter entsprechendem Beifall seitens Achilles’ und Mireilles auf den Rücken warfen.

Doch der Applaus wiederholte sich nicht. Die Menge konnte sich an diesen Vorgefechten nicht recht begeistern, die doch nur dazu bestimmt waren, sie neugierig auf mehr zu machen. Worauf sie alle mit Ungeduld warteten, war, dass die schreckliche Löwin von Valence ihr Können zeigte.

Mireille schien diese Ungeduld des Publikums aber nicht zu begreifen. Sie saß dem großen Psychagogen genau gegenüber, der sie weiterhin mit lebhaftem Interesse musterte.