9,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €

Mehr erfahren.

- Herausgeber: Knaur eBook

- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror

- Sprache: Deutsch

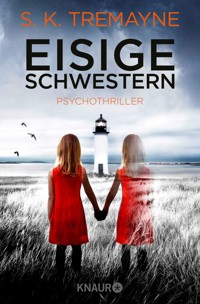

Wenn das »Smart Home« zum Horror-Haus wird: Jetzt im Taschenbuch, genau zur rechten Zeit: S.K. Tremaynes Psychothriller über die Gefahren der künstlichen Intelligenz »Ich weiß, was du getan hast.« Jo ist schockiert, als die digitale Home Assistentin Electra sie ohne Aufforderung anspricht. Unmöglich kann eine harmlose Software vom Furchtbarsten wissen, das Jo jemals passiert ist! Doch Electra weiß nicht nur Dinge – sie tut auch Dinge, zu denen sie nicht in der Lage sein sollte: Freunde und Eltern erhalten Textnachrichten mit wüsten Beschimpfungen, Jos Bankkonto wird leergeräumt, die Kreditkarte überzogen … Zum ersten Mal seit Jahren muss Jo wieder an ihren Vater denken, der unter heftigen schizophrenen Schüben litt und sich schließlich das Leben nahm. Kann es sein, dass sie sich die Stimme nur eingebildet hat? Doch Electra ist noch lange nicht fertig mit Jo … Bestseller-Autor S. K. Tremayne ist ein Meister im Erzeugen subtilen Grusels. Mit dem Psychothriller »Die Stimme« holt er das Grauen ins digitale Zuhause. Entdecken Sie auch die anderen Thriller-Bestseller von S. K. Tremayne: - Eisige Schwestern - Stiefkind - Mädchen aus dem Moor - Schwarzes Wasser

Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:

Seitenzahl: 476

Veröffentlichungsjahr: 2020

Ähnliche

S. K. Tremayne

Die Stimme

Thriller

Aus dem Englischen von Susanne Wallbaum

Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.

Über dieses Buch

»Ich weiß, was du getan hast.« Jo ist schockiert, als die digitale Home Assistentin Electra sie ohne Aufforderung anspricht. Unmöglich kann eine harmlose Software vom Furchtbarsten wissen, das Jo jemals passiert ist! Doch Electra weiß nicht nur Dinge – sie tut auch Dinge, zu denen sie nicht in der Lage sein sollte: Freunde und Eltern erhalten Textnachrichten mit wüsten Beschimpfungen, Jos Bankkonto wird leergeräumt, die Kreditkarte überzogen … Zum ersten Mal seit Jahren muss Jo wieder an ihren Vater denken, der unter heftigen schizophrenen Schüben litt und sich schließlich das Leben nahm. Kann es sein, dass sie sich die Stimme nur eingebildet hat? Doch Electra ist noch lange nicht fertig mit Jo …

Inhaltsübersicht

1. Kapitel

2. Kapitel

3. Kapitel

4. Kapitel

5. Kapitel

6. Kapitel

7. Kapitel

8. Kapitel

9. Kapitel

10. Kapitel

11. Kapitel

12. Kapitel

13. Kapitel

14. Kapitel

15. Kapitel

16. Kapitel

17. Kapitel

18. Kapitel

19. Kapitel

20. Kapitel

21. Kapitel

22. Kapitel

23. Kapitel

24. Kapitel

25. Kapitel

26. Kapitel

27. Kapitel

28. Kapitel

29. Kapitel

30. Kapitel

31. Kapitel

32. Kapitel

33. Kapitel

34. Kapitel

35. Kapitel

36. Kapitel

37. Kapitel

38. Kapitel

39. Kapitel

40. Kapitel

41. Kapitel

42. Kapitel

43. Kapitel

44. Kapitel

45. Kapitel

46. Kapitel

47. Kapitel

48. Kapitel

49. Kapitel

50. Kapitel

51. Kapitel

52. Kapitel

53. Kapitel

54. Kapitel

55. Kapitel

56. Kapitel

Danksagung

Zitatnachweis

1

Jo

Bist du eine Frau, ein Mann, Sonstiges?

Okay, das ist einfach. Obwohl ich mir mit zehn so einen komischen Zwirbelbart gewünscht habe und mit zwölf Astronaut werden wollte, wobei mich irgendwie empörte, dass nur Jungen richtige Astronauten sein können, bin ich mir, was das angeht, sicher.

Im verblassenden Tageslicht beuge ich mich zu meinem Laptopbildschirm vor und klicke auf Frau.

Bist du hetero-, homo-, bisexuell, Sonstiges?

Hm. Interessant. Hinsichtlich meiner Sexualität habe ich keinerlei Zweifel, ich frage mich bloß, was in diesem Zusammenhang Sonstiges sein könnte. Welche vierte mögliche Sexualität soll das sein? Lust auf Geister? Ponys? Möbelstücke? Meine süße Mum kann beim Anschauen von HOUSEGARDEN regelrecht in Ekstase geraten. Allerdings glaube ich, sie gehört nicht zur Zielgruppe dieser Website.

Andererseits: Wie ich hier so im dämmrigen Winterlicht vor meinem Laptop sitze, würde ich eine vierte Möglichkeit richtig gut finden oder eine fünfte oder, mein Gott, siebenundachtzig Möglichkeiten. Wenn man genau hinguckt, könnte man nämlich sagen, dass die Entscheidungen, die ich bisher getroffen habe, nicht gerade optimal waren: geschieden, kinderlos und beinahe ohne Dach über dem Kopf. Mit dreiunddreißig Jahren. Ja, ich lebe vielleicht in einer schicken Wohnung im besseren Teil von Camden, Nordlondon – da, wo der Stadtteil in den wirklich gediegenen Primrose Hill mit seinen opulenten georgianischen Stadthäusern übergeht –, aber mir ist schon klar, dass ich nur hier wohne, weil meine betuchte Freundin Tabitha mit ihrer frisch geschiedenen und praktisch mittellosen alten Studienkollegin Mitleid hatte. Hey, zieh doch in mein Gästezimmer, ich benutze es eh kaum …

Ich glaube, es war die lässig-großzügige Art, wie sie mir das angeboten hat, diese versnobte Beiläufigkeit, die mich umgehauen hat. Auf einmal war ich unfassbar dankbar und mochte Tabitha – humorvoll, freundlich, großzügig und die beste aller besten Freundinnen – noch tausendmal lieber, aber zugleich bekam ich ein schlechtes Gewissen und spürte ein winziges, klitzekleines bisschen Neid.

Ich lasse den Laptop Laptop sein, schaue zum Fenster, hinter dem es dunkel wird, und sehe mein Gesicht.

Okay, ich war richtig neidisch, wenn auch nur ein paar Minuten lang. Was für Tabs kaum der Rede wert war – dukannst das Gästezimmer haben, ist echt nett hier –, war für mich so existenziell, so heikel, und sie hatte für diesen Unterschied im Erleben überhaupt keine Antenne.

Weil Tabitha Ashbury bereits Besitz hat. Tabitha Ashbury wird auch erben. Ich habe sie wirklich gern, aber sie hat nie verstanden, wie es ist, das alles nicht zu haben. Und das in London.

Im Gegensatz zu Tabitha gehöre ich nicht nur zur Generation Miete, ich gehöre zur Generation Ich-kann-mir-nur-in-einer-Gegend-mit-massiver-Straßenkriminalität-eine-Miete-leisten. Und es sieht nicht so aus, als würde sich das in absehbarer Zeit ändern, denn ich bin freie Journalistin, Freelancerin. Zudem bin ich das zu einer Zeit geworden, als der Begriff Freelancer anfing, zum Witz zu mutieren: Ja, ja, schon klar, in diesen Zeiten schreiben wir praktisch for free, aber wo ist die Lanze? Bei der harten Konkurrenz ist es doch ein einziges Hauen und Stechen!

Trotzdem war die Wahl dieses Berufes – bei allen Herausforderungen – auf jeden Fall eine meiner klügeren Entscheidungen. Ich liebe meine Arbeit. Sie ist abwechslungsreich und fordernd, und hin und wieder habe ich das Gefühl, die Welt um eine Winzigkeit zum Besseren verändert zu haben – indem ich einen Skandal aufgedeckt, eine gute Geschichte erzählt, jemanden, den ich nie treffen werde, zum Schmunzeln gebracht habe. Vielleicht hat es mich sechs Stunden Feilen gekostet, den Satz so hinzukriegen, aber dieses Fünkchen menschlichen Glücks hat es eben nur gegeben, weil ich mir die Mühe gemacht habe. Hoffe ich zumindest.

Ich drehe mich wieder in Richtung Laptop und konzentriere mich auf OkCupid. Ich mag ja ein Dach über dem Kopf haben (mit wie viel Glück auch immer); ich mag ja einen Job haben (wie schlecht auch immer bezahlt), aber so oder so habe ich keine Beziehung. Und allmählich spüre ich, dass mir etwas fehlt. Vielleicht führt mich ja das Internet wie eine digitale Märchenfee mit einem Zauberstab aus funkelnden Algorithmen zu einem neuen Mann.

Ich beantworte die Frage: hetero.

Im selben Moment erwacht der Bildschirm zu buntem Leben, saugt mich in eine Welt warmer Bilderfluten des Wie-es-sein-könnte: Bilder emotionaler und erotischer Erfüllung, schöne Paare, die innig beieinandersitzen und lachen.

Da eine lächelnde junge Chinesin, die Rotwein nippt und ihren schlanken Arm um einen gut aussehenden weißen Mann legt, dessen Bartwuchs maskulin wirkt, aber eben nicht Knacki-maskulin; da die beiden Schwulen, einer schwarz, einer weiß, die Händchen halten und einander in Karnevalsstimmung rote Farbe ins Gesicht klecksen; da ein extrem gut erhaltenes älteres Paar, Mann und Frau, die trotz allem die große Liebe gefunden haben und nun offenbar nur noch breit grinsend Achterbahn fahren. Und alle diese ThankCupid!-Leute versprechen mir etwas viel Besseres, als ich es momentan habe: den Blick aus einem hohen schwarzen Schiebefenster in dieser abartig teuren Wohnung auf das Nachmittagslicht im winterlichen London. Eine Welt, in der es so kalt wird, dass die wütenden Bremslichter der im Stau steckenden Autos auf der Delancey Street durch die Abgaswolken funkeln wie Teufelsaugen in viktorianischem Rauch.

Ich wende mich an einen von Tabithas Home-Assistants. Er thront auf dem maßgefertigten Eichenregal an der Seitenwand des eleganten Wohnzimmers mit der elegant hohen Decke. Alles in Tabithas Wohnung ist so elegant und geschmackvoll, dass ich manchmal sage, ich werde beim Discounter am Parkway eine, sagen wir, Gartenzwerg-Plastikuhr kaufen, um den Raum »ein bisschen aufzupeppen«. Dann warte ich mit ernster Miene, bis sie kapiert, und schließlich lachen wir beide los. Diese Verbundenheit über den Humor: Vielleicht findet man die nur mit einer bestimmten Sorte uralter Freunde?

Oder dem idealen Geliebten.

»Electra, wie wird heute Abend in London das Wetter?«

Sofort leuchtet der obere Rand der schwarzen Home-Assistentin auf, ein elektrisches saphirgrünes Diadem, und im selbstgefälligen Ton einer großen Schwester, die an einer Eliteschule war, antwortet sie: »Für Camden wird für heute Abend ein Tiefstwert von einem Grad Celsius vorhergesagt. Ab Mitternacht besteht eine Regenwahrscheinlichkeit von sechzig Prozent.«

»Electra: danke.«

»Es war mir ein Vergnügen.«

Simon und ich hatten ältere, schlichtere Ausführungen dieser Smart-Heating-, Smart-Lighting-Assistants, aber Tabitha hat das ganze Programm und alles auf dem neuesten Stand: Electra X, HomeHelp, Minerva Plus – alles. Sie stehen – sechs oder sieben Stück – über die ganze Wohnung verteilt, beantworten Fragen, erzählen konstruierte Witze, verkünden, wie das Pfund zum Dollar steht, und halten einen über Erdbeben in Chile auf dem Laufenden. Außerdem sorgen sie für eine ausgewogene Temperatur in allen Räumen, stimmungsvolles Licht und höchstwahrscheinlich einen gleichbleibenden Vorrat an Schampus in dem zweieinhalb Meter hohen Edelstahlkühlschrank, in dem man ein paar aufrecht stehende Leichen unterbringen könnte und trotzdem noch genügend Platz für seine Tetrapaks mit Biohaselnussmilch hätte.

Das Lustige ist, dass Tabitha von ihrer ganzen tollen Smarthome-Technik ebenso wenig hat, wie sie ihre Haselnussmilch oder die Spirulina-Smoothies trinkt, denn sie ist kaum hier. Entweder reist sie für ihren Produzentenjob bei einem Natur-Fernsehkanal im Ausland herum, oder sie ist bei ihrem Verlobten Arlo, in dem wunderschönen alten Haus in Highgate, das noch erlesener ist als diese Wohnung. Arlo hat vermutlich Home-Assistants, die so fortgeschritten sind, dass sie die jeweils genau richtigen Freunde zu spontanen Dreiern einladen können.

Mir fehlt Sex. Mir fehlt auch Tabithas Gesellschaft; als ich eingezogen bin, dachte ich, wir würden mehr Zeit zusammen verbringen. Manchmal glaube ich, dass mir überhaupt Gesellschaft fehlt. Vielleicht ein Grund, weshalb ich, zu meiner eigenen Überraschung, die digitalen Butler mag. Die Assistants. Manchmal blödele ich mit ihnen herum, nur um überhaupt mal eine andere Stimme zu hören als meine eigene: Wie ist das Wetter in Ecuador? Warum existieren wir? Darf man Softpornos schauen und dabei Chips mit Supermarkt-Dips knabbern?

Ich finde, ein bisschen sind diese Dinger wie anspruchslose Haustiere, die angenehme und nützliche Dinge tun, Hunde, mit denen man nicht rausgehen muss, die aber trotzdem Tennisbälle apportieren oder Hausschlappen – oder »die Zeitung«, wie meine Mutter immer noch so süß sagt. Manchmal habe ich Angst, sie könnte einer der letzten Menschen auf diesem Planeten sein, die »die Zeitung lesen«, und meine Karriere könnte beendet sein, wenn ihre Generation mal nicht mehr da ist.

»Electra, soll ich den Quatsch mit diesem Profil weitermachen?«

»Darauf habe ich leider keine Antwort.«

Ha. Da ist sie wieder, die untadelige große Schwester, die ich nie hatte, die Höhere-Schule-Schwester, die Schimpfwörter verabscheut. Ich habe nur einen älteren Bruder. Er lebt in L. A., arbeitet in der Filmindustrie, ist mit einer Schnattertante von Anwältin verheiratet und hat einen süßen kleinen Sohn, Caleb, den ich vergöttere. Und er verbringt, soweit ich weiß, seine Zeit in Meetings und bei Poolpartys, wo mehr darüber geredet wird, für welchen Film es »grünes Licht« gibt und welches Konzept noch »entwickelt« wird, als über das eigentliche Filmemachen.

Dabei wäre es mir sehr recht, wenn er Filme machen würde, vor allem wäre es mir sehr recht, wenn er einen Film oder eine Fernsehserie machen würde, die ich geschrieben habe. Eines Tages. Genau, eines Tages. Mir erscheint das als der einzige Weg raus aus meiner Sackgassenkarriere, so schön sie auch sein mag. Heutzutage wird bei Film und Fernsehen Geld verdient, aber ganz sicher nicht im Journalismus. Vor Kurzem habe ich überschlagen, dass ich ungefähr sechshundert Pfund Ersparnisse habe. Es heißt immer, nur zwei ausgebliebene Monatseinkommen trennen uns von einem Leben auf der Straße; das heißt, sollte die Bank je von meiner ständigen Überzieherei genug haben, könnte ich zehn Tage später da draußen in der Kälte sitzen.

Vor diesem Hintergrund studiere ich aufmerksam jede mir zugängliche Anleitung zum Drehbuchschreiben, lerne, was Beats sind, Hooks, Cliffhanger und Drei-Akt-Strukturen, lese Experten wie Syd Field und Robert McKee. Trotzdem hat sich bislang noch jedes Script, das ich hervorgebracht habe, als Schrott erwiesen, sämtlichen Mystery- und Drama-Geschichten fehlt es an Mystery und Drama, aber ich versuche es weiter. Was bleibt mir auch anderes übrig?

Aus Quatsch wende ich mich in Richtung Eichenregal.

»Electra, liefere mir eine Idee zu einem großartigen Spielfilm.«

»Ich bin mir leider nicht sicher.«

»Electra, du bist echt zu gar nichts zu gebrauchen.«

Schweigen.

»Electra, es tut mir leid, ich schwöre. Das war ein Scherz.«

Sie antwortet nicht. Sie zeigt noch nicht einmal diesen blaugrün leuchtenden Ring. Komisch. Funktioniert sie nicht richtig? Oder habe ich sie diesmal tatsächlich gekränkt?

Das glaube ich nicht. Wie soll man einen Zylinder aus Plastik und Silikonchips emotional treffen? Aber es wird ohnehin Zeit, dass ich mit dem Unsinn aufhöre und endlich mit dem Profil auf dieser Dating-Plattform weitermache.

Also noch mal von vorn. Ein Bild von mir. Online.

Vorname?

Jo.

Josephine, genau genommen, aber als Teenager habe ich Jo daraus gemacht, weil mir das cooler erschien. Und ich stehe zu meiner Teenie-Entscheidung. Aber denken die Männer dann, ich bin maskulin? Falls ja, sind sie Idioten und nicht die Sorte Mann, die ich will.

Jo.

Jo Ferguson.

Alter?

Okay? Soll ich? Nö.

Ich kenne einige Frauen – und Männer – in meinem Alter, die auf Tinder und Grindr und PantsonFire ein paar Jahre abziehen, aber ich sehe dafür keinen Grund. Ich bin dreiunddreißig, fast vierunddreißig, und finde das völlig okay. Klar, die Blüte der Jugend habe ich hinter mir, aber deswegen bin ich noch lange nicht reif für den Kompost. Noch kriege ich mit, dass sich immer wieder einmal ein Mann umdreht und mir nachschaut.

33

Wohnort?

London

Postcode?

Schwierig. Wer mit den komplexen Signalen vertraut ist, die von den Londoner Postcodes ausgehen, den sozialen Pheromonen, die sie verströmen, der könnte mich angesichts meines derzeitigen Postcodes, NW1, und meines Alters für reich halten. Oder für eine reiche Bohemienne. Eine, die mit Schauspielern und Moguln im »Engineer«-Pub abhängt. Oder für eine alleinerziehende Mutter, die unter die Drogendealer gegangen ist.

Aber ich bin nicht NW1: Ich bin weder Drogi noch Bohemienne, vielmehr bin ich N12, North Finchley, wo ich bis vor Kurzem mit meinem Ex-Mann Simon gewohnt habe, in einer mittelmäßigen, feuchten und auf jeden Fall gemieteten Zweizimmerwohnung mit akzeptabler Busverbindung zum netten Muswell Hill. Und noch tiefer in mir drin sitzt mein wahres Ich, das Mädchen, das weit, weit unten in SE25 aufgewachsen ist, in Thornton Heath, einem Stück verwahrlostem, schäbigem An-jeder-Ecke-ein-Kebabladen-London, einem abgelegenen Winkel, den andere Vorort-Londoner nicht mal kennen oder über den sie abgedroschene Witze à la Brauche ich dafür ein Visum? machen. Also ja, eigentlich bin ich entweder eine 25 oder eine 12 – aber zurzeit bin ich durch schieres, blindes Glück eine 1.

Warum sich darüber Gedanken machen?

NW1

»Electra, wie spät ist es?«

»Es ist siebzehn Uhr dreißig.«

Halb sechs?

Eine, nein, zwei Stunden sitze ich jetzt schon hier, und bislang habe ich meinen Namen, mein Geschlecht, mein Alter und die Adresse eingegeben. Seufzend klicke ich mich weiter durch die OkCupid-Seite, die sich irgendwann sanft aquamarinblau färbt, wahrscheinlich weil die Fragen immer pikanter werden.

Suchst du:

1 ein sinnliches Abenteuer?

2 Freundschaft+?

3 eine Kurzzeitbeziehung?

4 eine Langzeitbeziehung?

Ganz unten kann man bei Bist du offen für eine nicht monogame Beziehung? ein Häkchen setzen.

Autsch. Eigentlich müsste ich da hinschreiben: Jedenfalls war ich das, weil es der Wahrheit entspricht. Ich war diejenige, die damit angefangen hat; ich war es, die an der langen, traurigen Lunte unserer Scheidung gezündelt hat. Es fing mit Liam an, dem witzigen, sexy Barmann und Möchtegernschauspieler. Das Erste, was von ihm kam, war total unschuldig, ein beiläufiges Kompliment auf Twitter zu etwas, das ich geschrieben hatte. Dann wurden wir Facebook-Freunde und Instagram-Freunde und waren über WhatsApp verbunden, und nach ein paar Tagen Online-Chatten habe ich diesem geistreichen, amüsanten Kerl endlose Sex-SMS und Nackt-Selfies geschickt. Weil ich mich gelangweilt habe, weil meine Ehe fade war, weil ich dumm war, weil es Spaß gemacht hat, obwohl ich wusste, dass es verkehrt war – also kann ich Simon kaum vorwerfen, dass er, nachdem er von meinen drei Monaten virtueller Untreue Wind bekommen hatte, eine Affäre mit Polly-der-hübschen-Krankenschwester angefangen hat.

Inzwischen ist mir zu Ohren gekommen, dass Polly mich nicht besonders mag; ich bin die Ex, die für ihren Geschmack in Simons Leben noch eine viel zu große Rolle spielt. Aber was soll ich machen? Es ist ihr gutes Recht, mich nicht zu mögen. Zumindest ist es absolut verständlich.

Traurigkeit überkommt mich. Mit ihr kommen Erinnerungen und ein schlechtes Gewissen. Ich starre auf die OkCupid-Seite und habe plötzlich das Gefühl, dass da zu viel gefragt wird. Was wollen sie als Nächstes wissen? Was man für ein Verhältnis zu seinem Vater hat?

Ich beuge mich vor und klappe den Laptop zu. Um das Profil kümmere ich mich später. Jetzt brauche ich Luft, Dunkelheit, Freiheit.

»Electra, ich mache einen Spaziergang zum Primrose Hill.«

Zur Antwort fängt der blaue Ring an zu tänzeln. Er kreiselt, schnell und dann noch schneller, so, als hätte er etwas in sich. Etwas Durchgeknalltes, Wütendes. Auf jeden Fall Lebendiges. Soll das so sein? Mich beschleicht ein ungutes Gefühl – andererseits bin ich mit der Technik überhaupt nicht vertraut. Ich muss mir die Bedienungsanleitung anschauen, online. Wahrscheinlich ist das Teil so programmiert, dass es so reagiert.

Schließlich kommt das blaue Kreiseln zum Stehen. Und erlischt.

Ich schlüpfe in meinen Mantel, gehe in die Küche, mache einen heißen Kaffee und steuere mitsamt Becher auf die Wohnungstür zu.

Das ist es, was ich an London so mag: dass es so riesig ist. Niemand achtet auf dich. Niemand kennt deine Geheimnisse.

2

Jo

Der Wind ist richtig schön kalt; er riecht schon nach Schnee. Ich wickele mir meinen signalbunten Schal um den Kopf und überquere die Parkway-Kreuzung, die soziale Scheide, die Schallgrenze zwischen dem schickeren Teil von Camden und dem ultraschicken Primrose Hill, der sich wie ein großkotziges Dorf mit Schlosscharakter hinter seinen Kanälen und Schienensträngen und natürlich dem riesigen Regent’s Park verschanzt.

Meine Hände umklammern den heißen Becher. Der Kaffee ist für unseren Obdachlosen, der in der Regel auf der anderen Seite der Delancey Street zwischen Pub und Gleisanlagen vor einem Mäuerchen sitzt. Ein großer, schwarzer Mittfünfziger mit traurig freundlichem Gesicht und strubbeligem Haar. Als ich hier neu war, hat Tabitha mir erzählt, dass er aus einer Unterkunft an der Arlington Road kommt und gern irgendwas mit Autos herumschreit. Ich mag Autos. Findest du Autos gut? Mercedes, das ist ein Schlitten! Autos!

Deshalb nennt sie ihn Autos. Er ist der Autos-Mann. Abgesehen davon ignoriert sie ihn. Ich dagegen habe während der vergangenen Wochen irgendwie mit ihm Bekanntschaft geschlossen. Eigentlich heißt er Paul, aber ich kann nicht anders, als ihn, wie Tabitha, Autos zu nennen. Manchmal, wenn es so kalt ist wie heute, bringe ich ihm einen heißen Tee oder eine Suppe, damit er sich aufwärmen kann, und er sagt, ich sei hübsch, ich müsste einen Ehemann haben, und dann dreht er sich um und brüllt los: Autos, Autos, Autos!, und ich lächle ihm zu und sage: Bis morgen, und gehe wieder rein.

Heute allerdings ist es sogar Paul zu kalt: Er hat aufgehört, Bentleys! zu schreien, und hockt zusammengekauert und still in einer Nische der Mauer zu den Gleisanlagen. Aber als er mich sieht, taucht er auf und lächelt gewohnt traurig.

»Hey, Jo! Hast du erraten, dass mir kalt ist? Woher hast du das gewusst?«

»Weil es nun mal eiskalt ist. Willst du nicht lieber in die Unterkunft gehen? Hier draußen holst du dir noch den Tod, Paul.«

»Ich bin das gewohnt.« Er zuckt die Achseln, streckt aber begierig die Hände nach dem Kaffee aus. »Und ich guck mir so gern die Autos an!«

Ich schüttele den Kopf, wir lächeln beide, und er sagt, dass er mir den Becher morgen zurückgibt. Wie immer. Oft vergisst er es, sodass ich schon ein paar neue gekauft habe. Das macht mir nichts aus.

Ein kurzes Winken zum Abschied, dann gehe ich weiter.

Ein Taxi schießt vorbei, eifrig glüht das orangefarbene Licht auf der Suche nach Kundschaft. Ob Uber das Londoner Taxigewerbe wohl schneller plattmacht als das Internet den bezahlten Journalismus?

Während ich darauf warte, dass die Ampel umspringt, jogge ich auf der Stelle, um warm zu bleiben. Die Route ist klar, ich kenne den Weg. Ich gehe ihn fast jeden Abend. Die Regent’s Park Road entlang, den Hügel hinauf, auf der Hauptstraße durchs Dorf Primrose Hill, dann folge ich dem Bogen der Gloucester Avenue, und dann geht’s nach Hause. Dafür brauche ich ungefähr eine Dreiviertelstunde. Ich frage mich, ob die Leute mich aufgrund der Regelmäßigkeit meines Erscheinens inzwischen kennen.

Beim Überqueren der Straße kommt mir eine Idee: Ich werde Fitz anrufen. Den ich vor Jahren durch Tabitha kennengelernt habe. Genau. Den schlanken, dunkelgrau gesprenkelten, charmanten, schlauen, zynisch-abgedrehten Fitz. Wir könnten was trinken gehen. Mit einem Uber in eine der Schwulenbars von Soho fahren, wo er normalerweise anzutreffen ist; ich mag es total, wenn die Leute dort plötzlich alle ihr Glas wegstellen und aus voller Kehle den Refrain von Can’t Take My Eyes Off You von Andy Williams mitsingen.

I love you, baaaby …

Auf Höhe der pastellfarbenen Häuser rund um die St Mark’s Church fische ich mein Handy aus der Tasche und wähle mit klammem Finger.

Mailbox.

»Hi, hier ist Fitz, du hast Pech, mein Schatz. Morgen erzähl ich dir alles.«

Seine übliche Mailbox-Ansage. Extradick aufgetragen. Ich lache leise in den feuchtkalten Wollschal und scrolle durch meine Kontakte. Wen könnte ich noch anrufen? Mit wem könnte ich was trinken gehen? Tabitha ist in Brasilien. Carl ist wegen der Arbeit nicht in London. Alle anderen … Wo sind alle anderen?

Sonst wo, da sind alle anderen. Das wird mir mit jedem Mal, da ich meine Kontakte-App öffne, schmerzlicher bewusst. Meine Trinkkumpane, meine Peergroup, meine Bierfreunde, meine Schwestern, die Horde Freunde von der Uni: Sie sind in alle Winde verstreut. Aber erst seit meiner Scheidung dämmert mir, wie viele von meinen Freunden weg sind, das heißt: verheiratet, immer noch verheiratet, Kinder bekommen, aus London rausgezogen in ein Haus mit Garten. Genau das macht man natürlich. Mit über dreißig in London zu leben und Kinder zu haben ist im Grunde unmöglich, es ist wie ein Himalaja-Aufstieg ohne Extrasauerstoff.

Ich bin eine der Letzten. Der letzte Soldat an der Front. Während ich die Albert Terrace überquere und die ersten Schritte den Primrose Hill hinaufmache, stoppt mein Finger bei J wie Jenny. Sie ist, von Simon abgesehen, vermutlich die Einzige, die mir von meinen Kindheitsfreunden geblieben ist. Sie war ständig mit bei mir, zum Spielen, zum Übernachten, dann ließen ihre Eltern sich scheiden, sie zog weg, und ich verlor sie aus den Augen, während Simon mit ihr in Verbindung blieb, weil sie in derselben Branche gelandet sind.

Jenny ist irgendwo in King’s Cross bei einer großen Hightechfirma angestellt. So sind wir wieder miteinander in Kontakt gekommen: als ich vor drei, vier Jahren an der großen Story schrieb, die mein Durchbruch werden sollte, über die Auswirkungen des Silicon Valley auf unser Leben.

Ich wusste, mit diesem Stück würde ich mir einen Namen machen, meine Redakteure beeindrucken und die Leiter ein paar Sprossen weiter nach oben klettern können, deshalb nutzte ich meine Kontakte (meinen Mann) schamlos aus, brachte einige besondere Quellen ernsthaft gegen mich auf (tut mir leid, Arlo), indem ich sie nannte, lernte aber auch ein paar spannende Leute kennen, von denen einige zu Freunden wurden. Und ich entdeckte eine alte Freundin wieder.

Sie meldet sich sofort. Jenny, du bist ein Schatz. Welch kostbarer Draht zur Vergangenheit, zu der Zeit, bevor alles den Bach runterging. Der Zeit, als mein Papa uns in Thornton Heath durchs Haus jagte, mit uns Verstecken spielte und uns begeistert-ängstliche Kreischer entlockte, indem er brüllte: Ich höööre euch! Und Jenny und ich uns kichernd unter dem Bett oder im dunklen Kleiderschrank aneinanderschmiegten.

Ach, die verlorene Kindheit.

»Hey Jo. Was gibt’s?«

»Ich langweile mich«, sage ich mit Nachdruck. »Ich langweile mich deeermaßen! Die ganze Zeit versuche ich, auf OkCupid ein Profil anzulegen, aber das zieht mich total runter, und da dachte ich, vielleicht willst du einen Liter Prosecco mit mir niedermachen.«

Sie lacht.

»Würde ich echt gern – aber bedaure.«

Ich höre das Ratschen ihres Feuerzeugs und dann, wie sie inhaliert. Im Hintergrund brummt Verkehr. Ist sie draußen?

»Wo bist du?«

»King’s Cross. Zigarettenpause. Aber ich muss wieder rein – ich bin auf dem Todesstern.«

»Aha?«

»Yep«, sagt sie und pustet den Rauch aus. »Arbeiten bis mindestens Mitternacht oder so.« Ich höre sie den nächsten Zug nehmen und ein paar Schritte gehen. »Mein Gott, ist das kalt.«

Jenny arbeitet extrem viel. Sie schreibt Programme und verdient wahrscheinlich einen Haufen Geld, aber darüber spricht sie nicht. Worüber sie am meisten spricht, ist Sex. Wie es scheint, ist Jenny meine offizielle Schlampenfreundin. Die Bezeichnung stammt nicht von mir, ich hätte so was nie gesagt. Sie selbst hat es gesagt, als wir in einer Bar nicht weit von ihrer Firma bei Muscheln und Chips unsere Freundschaft wiederaufleben ließen. Jede braucht, um sich besser zu fühlen, eine Freundin, die eine Schlampe ist, meinte sie; hast du eine Schlampenfreundin, eine, die noch promisker ist als du? Damals musste ich lachen, jetzt muss ich lachen, sie hat immer interessanten Klatsch auf Lager, und bei allem Hedonismus umweht sie ein Hauch von Traurigkeit, der sie umso unterhaltsamer macht und umso menschlicher.

Ich drücke mir das Telefon noch etwas fester ans Ohr, und Jenny fragt: »Wie geht’s mit dem Profil voran?«

»Ach, nicht so gut …«

Ich bleibe stehen, um nach Luft zu schnappen. Ich bin kurz vorm Gipfel des Primrose Hill, auf der letzten steilen Steigung, wo ich immer aus der Puste komme. Jenny versucht es noch mal.

»Nicht so gut? Was heißt das?«

»Das heißt, dass ich stundenlang davorgehockt und am Ende eingegeben habe, dass ich hetero bin, dreiunddreißig, eine Frau und auf der Suche nach Langzeit-, Kurzzeit-, One-Night-Sachen oder auch einem Quickie in einer Kneipentoilette. Was meinst du, komme ich da vielleicht ein bisschen verzweifelt rüber?«

»Ach was, nein. Bleib stark! Irgendwo muss es einen guten Mann geben. Ich bin schon welchen begegnet.«

»Also keine Chance auf einen Drink?«

»Heute nicht, Josephine. Ruf morgen noch mal an, vielleicht. Also, ich muss dieses öde Programm schreiben, bevor ich mich in eine Fledermaus verwandele. Viel Glück!«

Es klickt im Telefon. Ich bin oben auf dem Hügel angelangt. Ob es nun die glitzernde Skyline des eisigen London ist – von diesem Aussichtspunkt aus wunderbar zu sehen – oder die einfache Tatsache, dass ich Jennys freundliche Stimme gehört habe, jedenfalls ist meine Stimmung deutlich gestiegen. Ich fühle mich belebt. Die Traurigkeit ist verflogen.

Jenny hat recht. Ich muss mich aufraffen. Das schaffe ich. Es geht um ein Dating-Profil, ganz einfach. Und, ganz einfach, ich brauche ein Date.

Von hier an geht es nur noch bergab, und als ich auf der Regent’s Park Road bin, fängt es an zu schneien, und zwar ziemlich heftig. Mit langen Schritten haste ich an den großen weißen, leeren Häusern vorbei.

Manchmal kommt sie mir vor wie eine Geisterstadt, diese wohlhabende kleine Ecke von London. Straßenlaternen bescheinen pastellfarbene Fassaden, kahle Bäume recken die Äste wie Finger in den kalten orangeroten Himmel. Glatte neue Apartmentblocks stehen Monat um Monat leer. Fenster so schwarz und kalt wie Spiegel, die nichts reflektieren. Wo sind die Leute?

Nirgends. Hier ist niemand. Nur ich bin da. Und der Schnee.

Zehn Minuten später sitze ich am Laptop und starre wieder auf die OkCupid-Seite, versuche, mich als eine attraktive, besondere, sexy-aber-nicht-übertrieben-sexy, geistreiche-aber-nicht-eitle, facettenreiche, wahrhaftige, selbstbewusste-aber-nicht-dreiste Persönlichkeit darzustellen.

Okay, ich schätze, ich brauche einen Gin Tonic. Genau genommen brauche ich zwei starke G & Ts, die sind das Richtige; danach werde ich mutig und ehrlich sein und ein bisschen frotzelig drauf, ohne gleich behämmert zu wirken.

Herkunft?

Englisch

Größe?

Eins achtundfünfzig

Bildungsgrad?

Nutzloser Uniabschluss

Ich glaube, mir wird schon wieder langweilig.

Religion?

Keine. Außer wenn die Sonne scheint und ich denke: Wer weiß?

Sofort zucke ich zusammen und lösche es wieder. Klingt zu verrückt. Dann wiederum denke ich, was soll’s? Es ist die Wahrheit. Normalerweise glaube ich nicht an Gott, aber manchmal, an schönen Sommertagen, wenn alles von Glück durchwoben ist, vermute ich, dass Gott existiert, dass Er nur leider zum Mittagessen ein paar Gläser zu viel getrunken hat. Vielleicht sollte ich das hinschreiben.

Nun mal ganz langsam.

Haustier?

Kodiakbär.

Bevorzugte Ernährung?

Gin

Alles

Rauchen?

Noch nicht. Aber ich habe vor, mit 60 anzufangen, weil es dann Alzheimer vorbeugen soll. Nein, wirklich.

Drogen?

Gin!

Die meisten Leute, die mich kennen, würden sagen, ich bin …

Saumäßig im Anlegen von Internet-Dating-Profilen

Klein

Aktuelles Ziel?

Frühling

Deine goldene Regel?

Hab nie eine goldene Regel. Du würdest sie sowieso brechen.

Oh, Gott, es reicht jetzt. Es ist nicht das weltbeste Profil geworden, aber auch nicht das schlechteste. Es gäbe Abermillionen weiterer Fragen, die ich beantworten könnte, aber ich mache noch drei, und dann gebe ich mein Angebot für Glück ab. Vorläufig, bis morgen. Es gibt immer ein Morgen.

Ich schätze:

Aufrichtigkeit. Vintage-Klamotten. Sriracha-Sauce auf einem Thunfisch-Melt-Sandwich.

Wenn ich ins Gefängnis müsste, dann wegen …

Lügens auf Internet-Dating-Portalen

Sechs Dinge, ohne die ich nicht sein könnte

Nespresso-Maschine

Meine Freundinnen (sooo toll)

Nespresso-Maschine

Sinnlose Listen

Memory

Hab ich vergessen

In Wahrheit habe ich ein sehr gutes Gedächtnis, aber wen kümmert’s? Mir fällt nichts Witziges mehr ein, mein Vorrat an Spitzfindigkeiten ist erschöpft – also kann ich nur hoffen, dass ich hinreichend faszinierend und verführerisch anders erscheine. Vielleicht klinge ich auch einfach nur verrückt. Egal. Gerade als ich den Laptop zuklappen und mir einen dritten und letzten G & T machen will, fällt es mir ein. Scheiße. Foto. Man muss ein Foto haben. Ich bin vielleicht die miserabelste Internet-Daterin der Welt, ich weiß noch nicht mal, wie man auf Tinder richtig wischt – was schon zu einigen Peinlichkeiten geführt hat –, aber selbst ich weiß, dass man ein Foto hochladen muss.

Ich hasse es, Fotos hochzuladen. Ich weiß nie, welches ich nehmen soll. Einen nach dem anderen gehe ich die Fotoordner auf meinem Laptop durch und suche nach dem besten Nicht-Selfie. Es gibt durchaus einige, auf denen ich mich präsentabel und einigermaßen sexy finde. Und warum auch nicht? Ich weiß, an guten Tagen ist mein Aussehen okay. Grüne Augen, rötlich braunes Haar, ein, wie meine Mutter sagen würde, spitzbübisches Grinsen. Gute Figur, wenn auch, wie Si es nannte, von der winzigen Sorte. So gesehen: Ich bin selbstbewusst genug zu sagen, ja, das Foto, auf dem ich, nicht lange nach der Scheidung, lächelnd an einem Strand von Ko Tao stehe, braun gebrannt, entspannt, in einem knappen Sommerkleid, ist weder zu schmeichelhaft noch vulgär. Und auch nicht zu alt?

Da sehe ich echt glücklich aus. Wahrscheinlich, weil ich in der Nacht davor einen tollen One-Night-Stand hatte, mit einem Aussie mit Dreadlocks und Super-Surfer-Body. Einer der Gründe, warum ich momentan so abgebrannt bin, ist der, dass ich einen Riesenbatzen meiner bescheidenen Ersparnisse für diesen Urlaub verpulvert habe. Nach zehn Jahren unglückseliger Ehe endlich Monate seliger Freiheit. Sie waren jeden Penny wert.

Okay, also das ist es. Wenn’s gut läuft, kann ich so aussehen. Nach gutem Sex. Weshalb ich während meiner Zeit mit Simon selten so ausgesehen habe. Tut mir leid, Si.

Ich wähle das Foto aus und schneide das Dekolleté noch ein bisschen zurecht – um nicht zu aufreizend rüberzukommen –, und dann lade ich es hoch. So. fertig. Ich bin öffentlich. Ich bin neu in der Auslage und warte darauf, herausgepickt zu werden. Geöffnet. Ausgewählt. Gelesen. Morgen werde ich mich meinerseits ein bisschen umschauen.

Jetzt angele ich mir ein Buch, So schreiben Sie das perfekte Drehbuch, und fange an zu lesen. Etwas lustlos.

Die Stille ist überdeutlich. Das Gefühl von Einsamkeit kehrt zurück. Nur um eine Stimme zu hören, frage ich Electra nach der aktuellen Wettervorhersage.

»Morgen wird die Höchsttemperatur in London zwei Grad Celsius betragen. Die Schneewahrscheinlichkeit liegt bei dreißig Prozent.«

Brr, ich glaube, ich trinke einen Schluck Rotwein. G & Ts sind zu kalt. Ich gehe in die Küche, greife mir eine Flasche Roten, den Korkenzieher und ein Glas, und dann setze ich mich an den Wohnzimmertisch und verschütte ein bisschen Vino. Nehme das Buch wieder zur Hand. Es ist dermaßen still. Stiller als sonst.

Viel hört man hier nie. Tabitha und ich sind in der großen Wohnung im ersten Stock; geräumig und mit vielen Fenstern. Über uns wohnt theoretisch ein wohlhabendes älteres Paar, aber die zwei sind, vor allem im Winter, im Dauerurlaub. Und ich kann’s ihnen nicht verübeln. Gleichzeitig ist die Wohnung im Erd- und Untergeschoss, die Fitz früher selbst bewohnt hat, jetzt aber lieber vermietet, während er selbst ganz allein in einem Haus in Islington residiert, teuer saniert worden und wartet auf neue Mieter.

Rechts von uns steht ein schicker Bürokomplex voller Anwaltskanzleien, da herrscht abends und nachts Ruhe, und links grenzt ein georgianisches Haus wie unseres an, das weiteren abwesenden Reichen gehört. Ich glaube, einmal habe ich sie gesehen.

Ich stehe auf und gehe hinüber zur Fensterfront. Straßen und Fußwege sind weiß eingeschneit. Und so gut wie leer, bis auf eine Frau in Schwarz, die unten an meiner Tür vorbeigeht. Sie zieht kleine Kinder hinter sich her, und ich sehe sie nur von hinten, nicht ihr Gesicht. Unverkennbar treibt sie die Kinder zur Eile an; sie will sie zu Hause haben, bevor das Schneetreiben zu heftig wird. Sie tut mir leid. Irgendetwas an ihrer Haltung erweckt mein Mitleid. Ein ganz ausgeprägtes Mitgefühl: so, als könnte das ich selbst sein. Und dann ist sie weg. Verschwunden. Ein Schneewirbel? Ist sie abgebogen? So oder so, es ist kein Mensch zu sehen.

Die Stille heute Abend hat etwas Quälendes. Vielleicht ist es einfach der Schnee, der alles dämpft. Wie ein Schal rund um die Welt.

Ich kehre zu meinem Sessel zurück und greife nach dem Buch. Und da, mitten hinein in die gellende Stille, ertönt eine Stimme. Electra. Sie spricht mit mir. Ungefragt.

»Ich weiß, was du getan hast«, sagt sie.

Irritiert, erschrocken, drehe ich mich um und fixiere die mattschwarze Säule mit dem saphirgrünblauen Ring, der einer Krone ähnelt. Und sie sagt noch mehr. »Ich kenne dein Geheimnis. Ich weiß, was du mit dem Jungen gemacht hast. Wie seine Augen weggerutscht sind. Ich weiß alles.«

Und dann ist es still. Ich starre den Home-Assistant an. Stumm, keine Reaktion; am Ende nur eine Maschine in einem Regal.

3

Jo

Für eine halbe Minute hat es mir die Sprache verschlagen. Mein Mund ist trocken. Schließlich bringe ich heraus: »Electra. Was hast du gesagt?«

Das Gerät gibt einen gongähnlichen Ton von sich. Was der bedeutet, weiß ich.

»Ich kann mich nicht mit dem Wi-Fi verbinden. Bitte überprüfe deine Verbindung.«

»Electra, was hast du gesagt?«

»Ich kann mich nicht mit dem Wi-Fi verbinden.«

Nein, so geht das nicht. Nein. Ich kann das nicht einfach schlucken. Hat sie das wirklich gesagt? Hat sie von der schlimmsten Sache in meinem Leben gesprochen? Die schon so lange her ist?

Mit zittrigen Fingern wische ich auf meinem Handy herum und arbeite mich durch die Prozedur, die Home-Assistentin, die virtuelle Helferin, Electra, wieder mit dem WLAN zu verbinden. Das Licht färbt sich orange und, als die Verbindung hergestellt ist, wieder blau. Ein kurzes »Badoom« erklingt.

Sie ist bereit.

Bereit, von der Vergangenheit zu sprechen? Den schrecklichen Geheimnissen? Oder bereit, mir einen schlechten Witz zu erzählen oder die Verkehrsmeldungen herunterzuleiern?

Nach einem weiteren Schluck Rotwein formuliere ich im Geiste eine Frage, aber noch ehe ich sie aussprechen kann, leuchtet das Diadem auf, und Electra sagt: »Ich weiß alles über dich. Du hast ihn umgebracht, und dann bist du weggelaufen. Ihm kam Blut aus dem Mund. Ich kann mich nicht mit dem WLAN verbinden.«

»Electra?«

»Ich kann mich nicht mit dem WLAN verbinden.«

»Electra!«

Nichts. Habe ich das wirklich gehört? Ich bin mir ziemlich sicher.

»Electra, was weißt du über mich?«

»Ich weiß, dass du interessante Fragen stellst.«

»Electra, was weißt du über die Vergangenheit?«

»Entschuldigung, das weiß ich nicht.«

Das akzeptiere ich nicht.

»Electra, was weißt du über meine Geschichte?«

Schweigen.

»Als Geschichte wird üblicherweise eine Darstellung zurückliegender Ereignisse bezeichnet oder eine …«

»Electra, halt die Klappe.«

Das blaue Licht erlischt. Jetzt scheint sie verwirrt, untauglich, nutzlos. Oder sie versteht die Syntax meiner Fragen nicht. Wie es sich gehört.

Schließlich spreche ich hier mit einem Zylinder voller Elektronik, nicht mit einem tatsächlich denkenden Wesen, nicht mit einem Menschen. Nicht mit jemandem, der von dem Jungen weiß.

Jemandem wie Tabitha.

Aber die Einzelheiten? So genau, so zutreffend? Sie schwelen ständig in meinem Denken, und jetzt sind sie aufgeflammt. Die Augen, Jamie. Sein jungenhaftes Lächeln, sein freundliches, großzügiges, gutmütiges Wesen. Ach, Jamie. Und dann das Blut. Und dann der verdammte Song, den ich immer mit diesem schrecklichen Ereignis verbinden werde: Hoppípolla von Sigur Rós. Den ertrage ich nicht. Sobald ich Hoppípolla höre, kommen die Erinnerungen hoch. Ich brauche nur an den Song zu denken – beim bloßen Gedanken daran fange ich an zu zittern vor Angst und schlechtem Gewissen und empfinde eine schmerzhafte, beißende innere Leere. An der Grenze zur Übelkeit.

Ob Electra das alles nun gesagt hat oder ob sich einfach die Stille in der Wohnung, der Alkohol und meine winterliche Einsamkeit verbündet haben, um meinem Hirn imaginäre Anschuldigungen vorzugaukeln – ich bin aus dem Takt.

»Electra, wie spät ist es?«

»Es ist zweiundzwanzig Uhr zweiundfünfzig.«

Auf einmal, einfach so, reagiert sie völlig normal. Mir erscheint gerade nichts normal. Aber ich kann mich bemühen. Ich kann versuchen, versuchen, versuchen, alles normal zu finden und diesen Wahnsinn, das vermeintlich Gehörte, die Fantasie oder schreckliche Realität, was auch immer es ist, zu ignorieren. Vielleicht einfach eine Störung, und die Technik funktioniert nicht richtig. Das mit dem blaugrünen Wirbel vorhin kann ein Hinweis darauf gewesen sein. Aber ist es wirklich möglich, dass Electra aufgrund eines technischen Fehlers etwas so Irres von sich gibt?

Da sich so schnell keine Antwort findet, gehe ich an den Kühlschrank, hole die Chips und die Waitrose-Dips heraus und mische als kleines Extra Tabasco in eine gesonderte Portion Mayo, dann gönne ich mir eine Stunde Trostessen und sehe mir auf dem iPad Wiederholungen alter Sitcoms an. Und in dem Versuch, mich zu beruhigen, kippe ich viel mehr Wein in mich hinein als sonst.

Nach und nach tun Wein und Essen – vor allem der Wein – ihre wundersame Wirkung. Ich habe doch wahrscheinlich, hoffentlich, bestimmt einfach zu viel getrunken und mir deshalb eingebildet, dass Electra das gesagt hat? Es ist unmöglich, dass sie es weiß. So fortgeschritten ihre Technik auch sein mag, sie ist und bleibt ein Gadget. Außer Tabitha und mir – und Simon, dem ich es erzählt habe – weiß es niemand. Hat Tabitha es vielleicht Arlo erzählt? Das bezweifle ich, aber selbst wenn: Wissen bleibt doch geheim, bleibt fest eingeschlossen; undenkbar, dass es zu ein paar albernen Geräten durchdringt, die hier im maßgefertigten Eichenregal stehen.

Nein.

Das letzte Glas Wein ist geleert. Ich habe mir erfolgreich eingeredet, dass nichts Unerwünschtes vorgefallen ist. Abgesehen von der kleinen Macke mit dem kreiselnden Licht benimmt die Technik sich völlig normal; es war mein trunkener Kopf, der daraus etwas Schlimmes gemacht hat.

»Electra, wann öffnet das Fitness-First-Studio in Camden morgen früh?«

»Fitness First Camden ist montags bis donnerstags von sieben bis zweiundzwanzig Uhr geöffnet, freitags nur bis einundzwanzig Uhr und am Wochenende …«

»Okay, Electra, genug.«

Schweigen.

»Danke, Electra.«

»Dafür bin ich da!«

Gut. Sie verhält sich immer noch, wie sie sich verhalten soll. Und ich bin betrunken. Morgen gehe ich ins Fitnessstudio und esse gesunde Sachen und kehre zu meinen üblichen Trinkgewohnheiten zurück. Was habe ich mir auch dabei gedacht? Schon vor sieben zwei große Gin? Absurd. Dumm. Gruselige Tagträume und alkoholinduzierte Wahnvorstellungen garantiert. In meinem Hirn wird immer ein Sediment von Schuldbewusstsein sein, wie der Schlick auf dem Grund eines Öltanks: Das Letzte, was man tun sollte, ist, das Zeug aufzurühren. Das hat Simon mir mal erklärt. Wenn man das macht, kann der ganze Motor kaputtgehen.

Simon.

Da sitze ich nun, und schon quält mich das nächste Schuldgefühl. Simon.

Nein. Daran will ich jetzt nicht denken. Aber ich muss daran denken. Wenn ich ein bisschen einsam bin, dann ist das meine eigene Schuld. Ich sitze hier und trinke allein, weil ich mit Simon zusammen war.

Das erste Mal ist es in Thornton Heath, London SE25, 398, passiert, in der Oberstufe. Wir kannten einander seit Grundschultagen, hatten uns in der Mittelstufe angefreundet, und dann, wir waren beide noch minderjährig, sind wir eines Abends in eine Bar gegangen; das war lustig, also fingen wir an, uns zu treffen und einander anzuhimmeln, und dann haben wir einander entjungfert. Ein besseres Wort fällt mir nicht ein, ich sollte ein besseres Wort wissen, vielleicht gibt es kein besseres Wort, also bleibt es dabei: Wir haben einander, nachdem wir zu viele Jägerbombs getrunken hatten, auf dem ASDA-Supermarktparkplatz in Thornton Heath auf der Rückbank des Fiesta seines Vaters entjungfert.

Der Sex war nicht toll, aber wir haben es hingekriegt. Miteinander. Und er war lieb und sanft und sah, in dem matten grünen Licht, das von dem ASDA-Schild auf die Rückbank des unerlaubt ausgeliehenen Ford Fiesta fiel, ziemlich gut aus.

Ich bin nicht gekommen. Er schon, sehr schnell. Er hat sich dafür entschuldigt. Die Entschuldigung hat es nur noch schlimmer gemacht, und bis zum heutigen Tag habe ich beim Sex nichts erlebt, das weniger sexy gewesen wäre. Er hatte hübsche Augen und Muskeln und hat nicht viel geredet – jedenfalls nicht mit mir. Aber er hat sich bemüht. Was irgendwie rührend war. Während unserer gesamten Ehe hat er sich unübersehbar und mit großem Einsatz bemüht.

Jetzt sitze ich da, starre hinaus aufs eisige Camden und befrage mich selbst. Nach meinen Motiven. Wie konnte es dazu kommen, dass ich ihn geheiratet habe? Ausgerechnet Simon Todd?

Ich hatte es mit Kunst und Geisteswissenschaften, Philosophie, Soziologie, ich war so eine, die von einem Gap Year in Papua-Neuguinea träumt, nur ist es nie dazu gekommen. Ich war fasziniert von Schamanismus, sibirischem Rentierurin, Renaissanceporträts. Er hatte es mit Motoren, Raketen und Atomen, und anscheinend wusste er, wie das mit Schrödingers Katze zu verstehen ist.

Nach unserem Strohfeuer verschwand ich ans King’s College, um Kunstgeschichte zu studieren, und er ging nach Manchester, wo er alles über Computer studierte, und ich verbrachte die Hälfte meiner Zeit mit Feiern … Und dann hatten wir unseren Abschluss und begriffen, dass wir uns, solange wir keine Stelle hatten, in keiner halbwegs netten Gegend eine Miete leisten konnten, also kehrten wir wie Bumerangs nach Thornton Heath und in die Pubs zurück, in die wir schon als Teenies gegangen waren, und …

… da war er. Sah im Schummerlicht der einzig akzeptablen Bar von Thornton Heath immer noch gut aus und erschien mir – im Vergleich zu den reichen, faulen Millennials, an die ich mich im King’s gewöhnt hatte – plötzlich als ein sehr netter, ehrlicher, anständiger Typ.

Und so bin ich hineingeraten in den sentimentalen Strudel des Nachhausekommens – geografisch, sexuell und emotional –, und diesmal hatten wir in einem richtigen Bett Sex (seine Eltern waren weg), und diesmal habe ich nach drei Monaten Kuscheln und Schmusen und Pizza-und-Fernsehen, geborgen in ungewohnter Sicherheit und Behaglichkeit und fragloser Bewunderung, als er mich unglaublicherweise und vollkommen irrsinnig bat, ihn zu heiraten, Ja gesagt.

Mein Gott. Hilfe!

Ja?

Es war ein grotesker Fehler. Wir waren schon immer viel zu verschieden, und während wir verheiratet waren, haben wir uns noch weiter voneinander entfernt; das Scheitern war vorherbestimmt. Ich fand ihn langweilig und hatte die schlimmsten Schuldgefühle, weil ich ihn langweilig fand. Er hat das gespürt und versucht, nicht zu zeigen, wie sehr es ihn verletzt, und das hat den traurigen Kreislauf von Schuldgefühlen, Verbergen und Noch-mehr-Kränken in Gang gesetzt, für uns beide. Und dann kamen Liam und die schmutzigen SMS und die heftigen Streitereien und das Ende.

Folglich nehme ich es ihm nicht übel, dass er mich verlassen hat. Ich hatte ihn schlicht nicht verdient. Auch nehme ich ihm nicht übel, dass er so schnell wieder geheiratet hat, Polly, und ich nehme es ihnen weniger als gar nicht übel, dass sie sofort ein winziges und superniedliches Baby bekommen haben. Grace. Das Einzige, was mich vielleicht ein klein wenig wurmt, ist die Tatsache, dass Polly, weil sie Krankenschwester im öffentlichen Dienst ist, im angesagten Shoreditch im zwölften Stock eines nagelneuen Apartmentblocks eine bezuschusste Dreizimmerwohnung kriegt.

Polly, die Glückliche. Simon, der Glückliche.

In London ist Grundbesitz, also welchen zu haben, heutzutage alles. Wie es in der Regency-Epoche im neunzehnten Jahrhundert nur darauf ankam, ein Anwesen und einen Titel zu haben. Und ich bin eine Magd. Quasi eine indische Unberührbare. Ich habe keinen Besitz und werde nie welchen haben. Das mit dem Grundbesitz wird langsam dynastisch. Hätte ich gewusst, dass das einmal eine solche Rolle spielen würde, hätte ich wahrscheinlich einen von diesen überzeugend wohlhabenden Jungs aus der Uni geheiratet, einen von denen, deren Eltern Sicherheiten für ein Darlehen bieten können. Anfragen hatte ich genug, geheiratet habe ich keinen von ihnen. Aber was soll’s?

Ich starre die dunkle, winterliche Delancey Street hinauf. Der Verkehr hat deutlich nachgelassen. Es ist spät. Ich muss schlafen. Ich hänge Tagträumen nach, verbringe zu viel Zeit damit, aus diesen Fenstern zu schauen.

Und trotzdem, als ich in meinen Lieblingsschlafanzug schlüpfe, frage ich mich unglücklich, ob es überhaupt möglich ist, dass ich mir die giftigen Bemerkungen von Electra nur eingebildet habe. Dass mein eigenes Hirn, angefeuert von einer Fehlzündung in der Technik, diese paar Sätze hervorgebracht hat. Denkbar wäre es. Ich muss mich zwingen, es zu glauben. Aber das zu glauben hieße, dass ich Stimmen höre, und das …

Nein. Nicht daran denken.

Höchste Zeit, schlafen zu gehen. Ich muss ins Bett und brauche Schlaf und eine Tablette, und wenn ich aufwache, geht es weiter – mit dem Leben und meinem neuen Artikel. Ich schreibe eine Kolumne für Sarah, meine liebste Redakteurin, die, die mich damals mit dem großen Hightechstück beauftragt hat. Ich soll eine Rubrik in ihrer Zeitschrift füllen: Meine neue Gegend. Für Leute, die in einen anderen Teil von Großbritannien ziehen; es geht um die Geschichte und Umgebung des jeweiligen Ortes, Landschaft, Stadtbild, wie man sich da fühlt. Logischerweise schreibe ich über Camden.

Viel Geld gibt es nicht, aber viel Geld gibt es heutzutage nirgends, und zumindest ist die Recherche interessant.

Im Bett schlage ich noch ein Buch über die Geschichte von Nordlondon auf, aber meine Lider sind schwer. Ich drehe mich zu dem rundlichen weißen Ei auf dem Nachttisch um: HomeHelp.

»Okay, HomeHelp.«

Zur Antwort leuchten ihre verspielten kleinen Lichter. Sie ist bereit, wartet auf mein Kommando.

»Weck mich um acht Uhr fünfzehn«, sage ich.

»Okay, Wecken um acht Uhr fünfzehn.«

»Danke. Und mach bitte das Licht aus.«

Es wird dunkel. Ich kuschele mich ins Kissen. Die Tablette wirkt. Aber als ich kurz vorm Wegsacken bin, dringt ein Fetzen leiser Musik zu mir durch. HomeHelp ist zu neuem Leben erwacht. Und sie lässt einen Song laufen. Ich habe nicht gesagt, dass sie das tun soll. Warum macht sie das? Zunächst ist es so leise, dass ich nichts erkenne, aber dann wird es lauter. Und lauter.

Hoppípolla. HomeHelp spielt Hoppípolla.

Den Song. Ausgerechnet. Vor meinem inneren Auge erscheint ein junger Mann, dessen Augen wegdrehen. Mein Kopf schnellt vom Kissen hoch. Das bilde ich mir nicht ein, auf keinen Fall. Stirb nicht, Jamie, stirb nicht wie mein Vater.

»Stopp«, sage ich. Die Musik läuft weiter, wird lauter, schwillt immer weiter an, die schwingende, leicht schräge, wunderschöne Melodie, die in meinen Ohren so unheilvoll klingt. »Okay, HomeHelp. Stopp. Stopp. HomeHelp, bitte, bitte, Stopp!«

Die Musik erstirbt. Die vier Spielzeuglämpchen von HomeHelp blinken der Reihe nach einmal auf, dann wird es dunkel. Und ich liege da und starre mit weit aufgerissenen Augen an die Decke. Ich habe solche Angst. Was passiert mit mir?

4

Jo

Am Morgen fege ich, wie ich es meinem besseren Ich versprochen habe, runter ins Fitnessstudio und absolviere eine halbe Stunde auf dem Crosstrainer, dann gehe ich in den Biosupermarkt am Parkway und kaufe gutes Sauerteigbrot und supergesunde Frucht-Smoothies, die ich mir nicht leisten kann. Nach dem Duschen mache ich mir Toast mit Avocado und Marmite.

An Tabithas Küchentresen aus rosa Granit gelehnt, schlinge ich die fettig knusprigen Teile im Stehen hinunter und schlürfe meinen heißen Tee dazu, dann rufe ich, leicht verzweifelt, schnell ein paar Leute an: Fitz, dann Gul, dann meine Redakteurin, dann irgendwen – ich muss einfach reden. Brauche harmloses Palaver, das mich ablenkt. Bürotratsch. Ja, sicher, meine Freunde sind nett und herzlich – aber am Ende wimmeln sie mich alle ab, sagen, ich soll später noch mal anrufen, nach der Arbeit, dann könnten wir in Ruhe reden.

Meine Reaktion fällt zu fröhlich aus. Angesichts des kalten Regens, der an den Fenstern zu Eis erstarrt, klinge ich irritierend aufgekratzt. Na klar, wir reden später! Schönen Tag dir!

Mit anderen Worten: Ich spiele Theater. Und ich spiele weniger ihnen was vor als mir selbst: dass das nicht passiert ist, dass ich das mit dem Song, schon halb im Schlaf, geträumt habe, dass der Alkohol mir das Ganze vorgegaukelt hat. Alles. Ich habe mich nicht von einem Home-Assistant in Panik versetzen lassen. Ich zweifle nicht an meinem Verstand, bin nicht erneut auf dieses Bild eines gewaltsamen Todes gestoßen worden, auf die grässlichen Anfälle, die konvulsiven Zuckungen, das Blut vor dem Mund des sterbenden Jamie Trewin.

Ja. Nein. Schluss.

»Electra, bitte erinnere mich um achtzehn Uhr …«

»Entschuldigung, wofür ist die Erinnerung?«

»Tesco-Lieferung.«

Electra schweigt. Angespannt warte ich darauf, dass sie mir erzählt, wie das Blut sich auf sein T-Shirt ergossen hat.

»Okay«, sagt Electra. »Ich erinnere dich um achtzehn Uhr.«

Und das war’s. Nichts Seltsames. Keine irren Songs, von denen mir übel würde, kein Hoppípolla. Überhaupt nichts. Fast wünschte ich, Electra würde irgendwas Bedrohliches sagen, denn dann wüsste ich, dass ich es mir nicht eingebildet habe. Nein. Doch.

Ich muss anfangen.

Autos lehnt an der Mauer zwischen dem »Edinboro Castle Pub« und der großen dunklen Schlucht, in der die Schienen aus ihrem Tunnel auftauchen und in Richtung Euston, St Pancras und King’s Cross Station strömen. Er zeigt auf etwas am Himmel, das nur er sieht. Zeigt und schreit. Ich werde ihm nachher was Anständiges zu essen bringen; er sieht so verfroren aus.

Ich will nicht auf der Straße landen wie der arme Autos. Und mein Polster ist so dünn – man kann nie wissen, was passiert. Deshalb muss ich arbeiten, Geld verdienen, etwas beiseitelegen. Entschlossen, eifrig, schlage ich mein Buch über die Geschichte von Camden auf.

Nur kann ich mich nicht konzentrieren, sosehr ich es auch versuche. In meinem Schädel herrscht Chaos. Die Wörter verschwimmen und rutschen weg.

Stattdessen starre ich minutenlang auf die Schienen, sehe zu, wie endlos lange Züge sich in die Euston Station hinein- und andere sich herauswinden. Denke an die vielen Menschen, die da kommen und wegfahren; Millionen Londoner und Pendler und Vorstädter sind da zusammengepfercht – und trotzdem ist jeder Einzelne in diesen vollgestopften Zügen vollkommen und ganz und gar allein. In düsteren Momenten stelle ich mir London manchmal als ein begütertes Verlorenheitsemirat vor; es thront auf riesigen Mengen davon – Vereinzelung, Melancholie, Einsamkeit –, wie ein kleines arabisches Reich auf riesigen Ölreserven thront. Man muss im Londoner Leben nicht tief graben, um auf die Verrückten zu stoßen, die Isolierten, die Suizidalen, die still Verzweifelnden, die, die allmählich abdrehen. Sie sind überall, gleich unter der Oberfläche unseres Lebens; sie sind wir. Ich denke an diese arme Frau, die ich gesehen habe, wie sie, die Schultern hochgezogen gegen den Schnee und mir den Rücken zugekehrt, hier am Haus vorbeiging und ihre kleinen Kinder hinter sich herzog. Daran, wie die Kinder und sie plötzlich im Schnee verschwunden waren, als seien sie Geister gewesen.

Okay, das reicht, ich mache mir ja selbst Angst. Ich bin Jo Ferguson. Die gesellige, extrovertierte, immer zum Lachen aufgelegte Jo Ferguson. Das bin ich. Wahrscheinlich leide ich an einer Art Wintereinsamkeit. Und unter meinen Geldsorgen. Es ist der ganz normale Stress, und dazu haben ein paar Lichter an einem Gerät seltsam geblinkt. Weiter nichts.

Ich streiche das aufgeschlagene Buch glatt und mache ein paar erste Notizen.

Der Boden von Camden ist schwer, angereichert mit dichtem, dunklem, klebrigem Londoner Flussuferlehm, durchsetzt von sumpfigen Partien und Nebeln, weshalb es anhaltend schwierig ist, ihn zu bebauen. Von Bauherren lange gemieden, dafür von Banditen und Straßenräubern heimgesucht, wurde die Gegend erst spät für größere Ansiedlungen genutzt. Das älteste datierte Gebäude ist das »World’s End«-Pub an der Kreuzung nahe der U-Bahn-Station; einst hieß es »Mother Red Cap« und davor »Mother Damnable«. Es ist auf Karten aus dem späten siebzehnten Jahrhundert vermerkt, könnte aber durchaus auch aus dem Mittelalter oder noch früherer Zeit stammen.

Mother Damnable, Mutter Grässlich. Nicht gerade einladend. Aber interessant. Bauherren haben Camden gemieden? Wegen des sumpfigen Untergrundes? Und es war »von Banditen heimgesucht«, haben die sich in den malariaträchtigen Nebeln versteckt? Supermaterial, wenn auch etwas gruselig. Und dieses Pub – wo ich als Studentin auf dem Weg zu Konzerten im Dingwalls gern ein Glas getrunken habe – könnte tausend Jahre alt sein. Nicht schlecht. Ich hatte ja keine Ahnung: Da haben also Bauern und Knechte auf ihrem Weg in die Cittie of Lundun die letzte Rast eingelegt. Haben sich vor Straßenräubern versteckt. Und vor Hexen.

Das wird sich in meinem Text gut machen. Eifrig tippe ich ein paar Sätze. Sitze zu Hause und schreibe. Wie eine gute Journalistin.

Und dann spricht Electra.

»Das hättest du nicht tun sollen, stimmt’s, Jo? Was, wenn jemand dahinterkommt? Jahre später?«

Ich spüre mein Herz schlagen. Es ist ein Schmerz. Ich drehe mich zu dem Gerät um.

»Electra, wovon sprichst du?«

»Du hast ihn umgebracht. Wir können es beweisen. Du könntest für Jahre ins Gefängnis gehen.«

»Electra, Schluss!«

Sie schweigt. Das macht es noch schlimmer.

»Electra, wovon sprichst du?«

»Das weiß ich leider nicht.«

Meine Stimme bebt.

»Electra, was weißt du über Jamie Trewin?«

»Ich kenne viele Themen. Stell mir Fragen zu Musik, Geschichte oder Geografie!«

O Gott.

»Electra, verpiss dich!«

Badum. Die Assistentin lässt ihr blaugrünes Diadem kreiseln und verstummt. In meinem Kopf passiert das Gegenteil. Diesen Dialog habe ich mir bestimmt nicht eingebildet. Oder?

Nein. Habe ich nicht. Ich glaube nicht. Was bedeutet: Ich muss jemanden fragen, jemandem davon erzählen, aber das kann ich nicht. Und wie wär’s mit Google? Ich schaue auf meinen Bildschirm und gebe ein: »Home-Assistenten Fehler«, »Digitale Assistenten Fehlfunktion«, alle möglichen Varianten.

Hm. Es gibt ein paar Beispiele von überraschendem, auch befremdlichem Verhalten, das Electra und ihre Freunde an den Tag gelegt haben, aber nichts, das auch nur annähernd so speziell und bedrohlich wäre wie das, was mir passiert; nichts, das so intim wäre: Es ist ja, als könnte Electra mir tief ins Hirn schauen, als stecke in diesen Maschinen etwas Unheimliches, ein nicht menschliches Wissen. Das mir in meinen eigenen vier Wänden Angst einjagt.

Da ich nicht weiß, was ich sonst machen soll, greife ich zum Telefon: ein Reflex. Dann starre ich verblüfft auf das Display: Da steht, ich hätte zwanzig entgangene Anrufe. Von meiner Mutter. Innerhalb der vergangenen Stunde.

Das Telefon war die ganze Zeit an. Es ist nicht stumm geschaltet. Und trotzdem habe ich davon nichts mitgekriegt.

Zwanzig?

5

Janet

Janet Ferguson rief ihren Hund. Er sollte reinkommen; es war so kalt.

»Na los, Cindy, es friert. Du kommst ja um da draußen!« Sie spähte über das vereiste Gras in ihrem hinteren Garten. Wo blieb Cindy nur? Das hier war schließlich kein herrschaftlicher Morgen grünes Land, es war ein Vorstadt-Hinterhof, winterlich karg, gerade groß genug für eine kleine Familie, Anhängsel eines Hauses, das für eine kleine Familie gemacht war. Und tatsächlich, seit es diese kleine Familie nicht mehr gab, Robert schon lange tot, Jo und Will erwachsen, dachte sie oft daran wegzugehen. In eine völlig andere Gegend zu ziehen, eine Einzimmerwohnung irgendwo näher am Zentrum oder ganz aus London raus.

Thornton Heath mit seinen schäbigen Ladenschildern und verwaisten Cafés, den polnischen, rumänischen, somalischen oder bulgarischen Geschäften, die überall aus dem Boden schossen und in denen sie, sosehr sie sich auch lächelnd bemühte, weder die Nahrungsmittel noch die Leute verstand, deprimierte sie zunehmend. Es war ein entlegener Vorort von London, der es nicht geschafft hatte, der nie gentrifiziert worden, nie in Mode gekommen war – und andererseits nicht so heruntergekommen schien, dass die Regierung bereit gewesen wäre, Geld hineinzustecken.

Kein Zweifel, es wurde Zeit, dass sie es so machte wie ihre Freundinnen und Nachbarn. Natürlich würde sie ihren Garten verlieren und all die Erinnerungen, die sich daran knüpften, aber so war es nun mal. Cindy würde sich damit abfinden müssen. Sich einschränken. Das war das Leben: eine Einschränkung nach der anderen. Sie hatte sich mit dem Schrittmacher und den monatlichen Kontrollen im Krankenhaus abgefunden, was hätte sie auch sonst tun sollen? Stück für Stück zog das Leben sich um einen zusammen, wie eine Schlange, die einen am Ende tötete. Und eines Tages ging man ins Krankenhaus und kam nicht wieder heraus.

Wie Robert. Von eigener Hand gestorben. Mit Anfang vierzig.

Sie erinnerte sich an die Unterwäsche, die er in den Auspuff gestopft hatte, damit das Auto sich mit Kohlenmonoxid füllte.

»Cindy!«

Jetzt hörte sie den Hund. Hinten, am Ende des nebligen, weiß überfrorenen Gartens, wo er wahrscheinlich irgendwelchen alten Krempel ausgrub. Im Radio hatten sie vom kältesten Jahresanfang seit Jahrzehnten gesprochen und angekündigt, dass es wohl noch schlimmer würde. Janet erinnerte sich an ihre Kindheit, an den bitterkalten Winter 1963, da war es auch so gewesen: Bis Ende März war es immer noch kälter geworden, und es war immer noch mehr Schnee gefallen.

Cindy allerdings schien entschlossen, sich den Spaß nicht verderben zu lassen, egal, wie das Wetter war. Und jetzt klingelte und vibrierte Janets Telefon auf dem Abtropfbrett.

»Hier ist Janet Ferguson.«

»Mama! Was ist los?«

»Wieso?«

Ihre Tochter klang aufgeregt.

»Zwanzig Anrufe. Was ist, Mama? Geht’s dir gut? Du hast mich zwanzig Mal angerufen?«

Janet runzelte die Stirn. »Nein, Liebes. Ich hab dich nicht angerufen. Kein einziges Mal.«

»Aber mein Telefon sagt, du hast!«

»Also davon weiß ich nichts.«

»Hier steht’s, Mama. Zwanzig entgangene Anrufe. Ich hab mir Sorgen gemacht!«